Venezia: differenze tra le versioni

Annullata la modifica 93757390 di 37.227.89.132 (discussione) Etichetta: Annulla |

m →Musica |

||

| Riga 530: | Riga 530: | ||

Nel [[XVIII|secolo successivo]], lo stile musicale della città lagunare iniziò ad essere influenzato da contaminazioni estere. Il [[dramma giocoso]] fu predominante sulla scena musicale e il suo maggior esponente fu il compositore [[Baldassare Galuppi]] (1706-1785). In quegli anni Venezia fu la città natale anche del celebre [[violino|violinista]] [[Antonio Vivaldi]] (1678-1741), grande esponente della musica d'insieme, a cui si affiancarono i compositori [[Tomaso Albinoni]] (1671-1751) e [[Giuseppe Tartini]] (1692-1770).<ref name=TreccaniMusica/> Da ricordare anche [[Benedetto Marcello]] (1686-1739) a cui è intitolato il [[Conservatorio di Venezia|Conservatorio di Musica]] della città. |

Nel [[XVIII|secolo successivo]], lo stile musicale della città lagunare iniziò ad essere influenzato da contaminazioni estere. Il [[dramma giocoso]] fu predominante sulla scena musicale e il suo maggior esponente fu il compositore [[Baldassare Galuppi]] (1706-1785). In quegli anni Venezia fu la città natale anche del celebre [[violino|violinista]] [[Antonio Vivaldi]] (1678-1741), grande esponente della musica d'insieme, a cui si affiancarono i compositori [[Tomaso Albinoni]] (1671-1751) e [[Giuseppe Tartini]] (1692-1770).<ref name=TreccaniMusica/> Da ricordare anche [[Benedetto Marcello]] (1686-1739) a cui è intitolato il [[Conservatorio di Venezia|Conservatorio di Musica]] della città. |

||

La [[Cappella Marciana]] è ancora in attività, diretta da [[Marco Gemmani]] viene considerata, insieme a quello della [[Cappella Musicale Pontificia Sistina|Cappella Sistina]], uno dei due cori liturgici storicamente più importanti d'Italia. Ininterrotamente fin dal [[1490]] a San Marco vi è sempre stato un Maestro e un organista.<ref>{{cita web|url=http://www.cantoressanctimarci.it/cantores.asp|titolo=cantoressanctimarci.it|accesso=9 luglio |

La [[Cappella Marciana]] è ancora in attività, diretta da [[Marco Gemmani]] viene considerata, insieme a quello della [[Cappella Musicale Pontificia Sistina|Cappella Sistina]], uno dei due cori liturgici storicamente più importanti d'Italia. Ininterrotamente fin dal [[1490]] a San Marco vi è sempre stato un Maestro e un organista.<ref>{{cita web|url=http://www.cantoressanctimarci.it/cantores.asp|titolo=cantoressanctimarci.it|accesso=9 luglio 2010}}</ref> |

||

Nel [[XX secolo]], ricordiamo: [[Ermanno Wolf-Ferrari]] (Venezia, 12 gennaio 1876 – Venezia, 21 gennaio 1948), il compositore [[Luigi Nono (compositore)|Luigi Nono]] (1924-1990) e il direttore d'orchestra [[Giuseppe Sinopoli]] (1946-2001). |

Nel [[XX secolo]], ricordiamo: [[Ermanno Wolf-Ferrari]] (Venezia, 12 gennaio 1876 – Venezia, 21 gennaio 1948), il compositore [[Luigi Nono (compositore)|Luigi Nono]] (1924-1990) e il direttore d'orchestra [[Giuseppe Sinopoli]] (1946-2001). |

||

Versione delle 01:47, 16 gen 2018

Venezia (AFI: /veˈnɛʦʦja/[8], ; [veˈnɛːsja][9]) è una città italiana di 261 359 abitanti, circa 400 000 in tutta l'area urbana[5], capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Veneto. È il primo comune della regione per popolazione e undicesimo in Italia[10] e primo in Veneto per superficie[11]. Il comune di Venezia comprende sia territori insulari sia di terraferma ed è articolato attorno ai due principali centri di Venezia (al centro dell'omonima laguna) e di Mestre (nella terraferma).

La città di Venezia è stata per più di un millennio capitale della repubblica di Venezia ed è conosciuta a questo riguardo come la serenissima, la sominante e la regina dell'Adriatico. Per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo ed è annoverata, assieme alla sua laguna, tra i siti italiani patrimonio dell'umanità dall'UNESCO[12]: questo fattore ha contribuito a farne la terza città italiana (dopo Roma e Milano) con il più alto flusso turistico[13], in gran parte proveniente da fuori Italia.

Geografia fisica

Territorio

Per quanto riguarda il rischio sismico, Venezia è classificata nella zona 4, ovvero a sismicità molto bassa.[14]

Clima

Il clima di Venezia è quello tipico della pianura padana, mitigato per la vicinanza al mare nelle temperature minime invernali (1 in media) e nelle massime estive (28 °C in media). Si può considerare un clima di transizione tra il continentale e il subtropicale umido.[15][16] La piovosità raggiunge i suoi picchi in primavera e in autunno e sono frequenti i temporali estivi. In inverno non sono infrequenti le nevicate (ma normalmente la neve tende a sciogliersi rapidamente), tuttavia la notte gela spesso, cosa che coinvolge anche le acque lagunari delle zone più interne. L'elevata umidità può provocare nebbie nei mesi freddi ed afa in quelli caldi.

I venti principali sono la Bora (NE) dominante nei mesi invernali e primaverili, lo Scirocco (SE) in estate e, meno frequente, Libeccio (SW, detto localmente Garbìn)[17].

Dal punto di vista legislativo, il comune di Venezia ricade nella "Fascia climatica E" con 2 345 gradi giorno, dunque il limite massimo consentito per l'accensione dei riscaldamenti è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile.

| VENEZIA LIDO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||

| T. max. media (°C) | 6,4 | 8,5 | 12,1 | 16,2 | 20,6 | 24,7 | 27,8 | 27,5 | 23,8 | 18,3 | 11,7 | 7,2 | 7,4 | 16,3 | 26,7 | 17,9 | 17,1 |

| T. min. media (°C) | 1,1 | 2,4 | 5,9 | 9,7 | 13,9 | 17,8 | 20,3 | 20,1 | 16,5 | 11,3 | 6,2 | 1,9 | 1,8 | 9,8 | 19,4 | 11,3 | 10,6 |

| Precipitazioni (mm) | 59 | 46 | 61 | 64 | 73 | 70 | 53 | 76 | 62 | 67 | 79 | 61 | 166 | 198 | 199 | 208 | 771 |

| Giorni di pioggia | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 20 | 24 | 18 | 20 | 82 |

| Vento (direzione-m/s) | N 2,6 | N 2,5 | E 2,6 | E 2,8 | E 2,8 | S 2,7 | SE 2,5 | SE 2,5 | S 2,5 | N 2,5 | N 2,6 | N 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |

L'acqua alta

Con il termine di acqua alta sono indicati nella laguna di Venezia picchi di marea particolarmente pronunciati, tali da provocare allagamenti nell'area urbana. Il fenomeno è frequente soprattutto nel periodo compreso tra l'autunno e la primavera, quando l'alta marea arriva ad allagare buona parte della città rendendo difficili gli spostamenti per calli e campi.

Il fenomeno dell'acqua alta è generato dalla combinazione di due fattori principali: l'alternarsi regolare delle maree unita ad una causa meteorologica composta dalla combinazione di vento e pressione atmosferica sulla massa marina; l'alta marea da sola non genera l'acqua alta: è la sovrapposizione di questi fattori che, combinandosi con la marea astronomica, porta il livello dell'acqua a raggiungere quote superiori in modo meno prevedibile. Il rialzo dell'acqua oltre il livello di marea è un fenomeno normale in un bacino chiuso come il mare Adriatico ed il vento che lo favorisce non è tanto la bora, comune a Venezia, ma lo scirocco che agisce in senso longitudinale su tutta la massa d'acqua dell'Adriatico[18]. L'escavo del Canale dei Petroli e l'approfondimento delle bocche di porto (che ha aumentato la sezione di scambio d'acqua tra laguna e mare), hanno amplificato il fenomeno, che nel passato era un evento straordinario per la città. Anche numerosi lavori di interramento (le "casse di colmata") di parti della laguna, per la realizzazione di zone industriali, hanno ridotto l'invaso lagunare e quindi modificato il comportamento delle maree.

Allo scopo di contrastare il fenomeno dell'acqua alta, dal 2003 è in corso di realizzazione il progetto MOSE, che consiste in una serie di barriere mobili costituite da un numero variabile di paratoie ancorate sul fondo delle bocche di porto della laguna.

Origini del nome

Il toponimo "Venezia" (e le sue antiche varianti: Venédia, Venétia, Venésia, Venéxia, Vinegia) era utilizzato inizialmente per indicare tutta la terra delle popolazioni venete preromane.

Venetia compare così nella suddivisione amministrativa augustea dell'Italia (6 d.C) e, accanto all'antica Istria, faceva parte della X Regio. Il toponimo continuò ad essere utilizzato sotto i Bizantini che chiamavano Venetikà, o Venetia maritima in latino, la fascia costiera da Chioggia a Grado[19]. Di conseguenza il nome è passato poi ad indicare il ducato di Venezia e solo più tardi la sua capitale: è noto infatti che il centro è sorto in epoca tarda riunendo gli abitati sorti sulle sue isole.

Una particolarità del nome latino di Venezia è che esso è un pluralia tantum, si declina cioè al plurale Venetiae e non Venetia; questo forse perché la città veniva concepita come l'unione di più centri sorti sulle diverse isolette e poi fusisi insieme, o comunque costituita da una pluralità di elementi[20]. Nei documenti antichi la regione compariva, quindi, al singolare Venetia (Venetia et Histria, Venetia Maritima), ma quando ci si riferiva alla città si ricorreva invece al plurale: Venetiarum Civitas, Venetiarum ResPublica, Venetiarum Patriarcha.

Storia

La laguna veneta si forma nell'800 a.C. circa da un precedente ambiente fluvio-palustre e si suppone che qui vi fossero insediamenti umani sin dall'epoca preistorica vista la ricchezza di risorse che favorivano caccia e pesca[21]. In età pre-romana, vale a dire nel periodo paleoveneto, la civiltà era ben radicata nella zona con popolazioni dedite alla pesca, alla produzione del sale, ai trasporti marittimi e alle altre attività mercantili connesse. Snodo di intensi traffici commerciali che collegavano l'Adriatico con il centro e nord Europa, in questo periodo vengono a svilupparsi alcuni insediamenti, tra i quali spicca, ormai con una fisionomia protourbana, il centro di Altino[22]. La venuta dei Romani non fa che rafforzare questa situazione. Il sistema dei porti viene potenziato (a questo periodo risale Chioggia), mentre l'entroterra viene bonificato e centuriato, cosa peraltro ancora visibile nell'attuale disposizione di strade e fossi[23]. La laguna divenne forse luogo di villeggiatura per la nobiltà, come testimoniano alcuni ritrovamenti[23].

Secondo il Chronicon Altinate (XI secolo) il primo insediamento a Venezia sulla Riva Alta (Rialto) risalirebbe al 25 marzo del 421 con la consacrazione della chiesa di San Giacometo sulle rive dell'attuale Canal Grande: studi recenti hanno però dimostrato che San Giacomo di Rialto è assai più tarda, risalendo alla metà del XII secolo[24]. Gli abitanti della terraferma cercarono rifugio nelle lagune a seguito delle varie ondate di invasioni barbariche che si succedettero dal V secolo, in particolare quella degli Unni (452) e dei Longobardi (568)[25]. Tuttavia Venezia si presentava allora come un insieme di piccoli insediamenti ancora molto eterogeneo, mentre maggiore importanza assumono alcuni centri limitrofi come Torcello, Ammiana, Metamauco. Parallelamente, si vengono a trasferire in laguna le maggiori istituzioni religiose, come il Patriarca di Aquileia a Grado e il vescovo di Altino a Torcello.

Riuniti assieme con tutta l'Italia all'impero con la prammatica sanzione di Giustiniano del 554, il Triveneto è nuovamente travolto dalla calata dei Longobardi del 568. I bizantini perdono gran parte della zona, mantenendo solamente la fascia costiera[26]. È da questo momento che il termine Venetia, un tempo riferito a tutto il Veneto, viene ad indicare solo la zona delle lagune.

Venezia viene eretta nel 697 a ducato dipendente dall'Esarcato di Ravenna, con capitale prima ad Eracliana e quindi a Metamauco. A seguito della tentata invasione franca di Pipino (Carlomanno), nell'821 la più sicura Rialto diviene capitale del Ducato di Venezia, assumendo nel tempo il nome stesso del territorio e dello Stato e diventando definitivamente Venezia[27].

La vicinanza con l'Impero franco, il rapporto privilegiato con l'oriente Bizantino e contemporaneamente la distanza da Costantinopoli ne fece uno dei principali porti di scambio tra l'Occidente e l'Oriente, permettendo lo sviluppo di una classe mercantile dinamica ed intraprendente che nel corso di quattro secoli circa trasformò la città da remoto insediamento e avamposto imperiale a potenza padrona dei mari, ormai totalmente indipendente.

È annoverata fra le Repubbliche marinare; a ricordo di ciò il leone di San Marco, emblema della Serenissima, appare nelle insegne marine della bandiera italiana unitamente ai simboli di Genova, Pisa ed Amalfi.

Il capo del governo era il Doge (dal latino dux), il quale vide, col passare del tempo, il suo potere sempre più vincolato da nuovi organi istituzionali. Molti Dogi, soprattutto prima dell'anno mille, si videro costretti a prendere i voti perché i cittadini li reputavano troppo bramosi di potere: alcuni vennero anche uccisi o abbacinati.

All'apice della sua potenza, nel XIII secolo, Venezia dominava gran parte delle coste dell'Adriatico, regioni quali la Dalmazia, l'Istria, molte delle isole dell'Egeo, Creta, Cipro, Corfù, ed era la più importante potenza militare e tra le principali forze mercantili nel Medio oriente. Nel XV secolo il territorio della Repubblica si estendeva dall'Adda all'Istria, e da parte dell'attuale provincia di Belluno, al polesine veneto. Ma la decadenza cominciò a farsi sentire già nel XV secolo: eventi storici come l'accrescersi della potenza Ottomana e lo spostamento dei commerci verso le Americhe, colpirono duramente la vocazione marittima della città che finì per volgere i suoi interessi economici verso l'entroterra.

Nel XVIII secolo Venezia fu tra le città più raffinate d'Europa, con una forte influenza sull'arte, l'architettura e la letteratura del tempo, ma questo non era che un segno del suo inesorabile tramonto. Dopo oltre 1000 anni d'indipendenza, il 12 maggio 1797 il doge Ludovico Manin e il Maggior Consiglio vennero costretti da Napoleone ad abdicare, per proclamare il "Governo Provvisorio della Municipalità di Venezia". Durante il primo decennio dalla perdita della sovranità della Repubblica di Venezia, vennero compiuti molti interventi sulla città come l'interramento del rio si Sant'Anna che divenne via Garibaldi, le demolizioni per costituire i giardini di Castello, la distruzione dei granai di Terranova per costruire i giardini del palazzo Reale nelle Procuratie Nuove.[28]

Con il Trattato di Campoformio tra francesi ed austriaci, il 17 ottobre 1797 la "Municipalità di Venezia" cessò di esistere e furono ceduti all'Austria il Veneto, l'Istria, la Dalmazia e le Bocche di Cattaro, che andarono a formare la "Provincia veneta" dell'Impero austriaco. Tornata ai francesi colla pace di Presburgo del 26 dicembre 1805, fu poi di nuovo austriaca sino all'Unità d'Italia.

Nel 1848 la città partecipò attivamente ai moti rivoluzionari e sotto l'iniziativa di Daniele Manin fu, sebbene per poco, indipendente con l'istituzione della Repubblica di San Marco. Dopo un anno di assedio da parte degli austriaci, la Repubblica dovette arrendersi il 22 agosto 1849.

Nel 1866 entrò a far parte del Regno d'Italia e l'annessione fu sancita dal plebiscito del 21 e 22 ottobre 1866 che vide vincere il sì con il 99,9% dei voti favorevoli dell'elettorato attivo.

Nel 1883 il comune di Malamocco, comprendente tutto il Lido di Venezia, fu soppresso ed incorporato a Venezia.

Il 24 maggio 1915 l'Italia entrò nel primo conflitto mondiale a fianco delle potenze dell'Intesa. Con la ritirata di Caporetto, nel disperato tentativo di difendere Venezia e la sua preziosa base navale, l'esercito italiano si attestò sul Piave e respinse due offensive austro-ungariche (una alla fine dell'anno, la seconda nel giugno 1918. Venezia venne quindi a trovarsi a ridosso del fronte In questo contesto subi numerosi attacchi aerei da parte dell'Austria Ungheria, che causarono svariati danni alla città.[29].

Nel 1917, la zona di Bottenigo (il cui nome venne cambiato in Marghera) fu integrata nel comune di Venezia, ed in essa cominciarono la costruzioni delle nuove installazioni portuali di Porto Marghera.

Negli anni venti la città vide accrescere notevolmente il suo territorio, grazie all'accorpamento dei comuni di Burano, Murano, Pellestrina (1923), Chirignago, Zelarino, Mestre e Favaro Veneto (1926).

L'annessione della terraferma in particolare, fu legata alla nascita del polo industriale di Marghera, voluto dalle politiche economiche di quegli anni. Venezia, per la propria conformazione urbana, si rivelava infatti incapace, pur con la propria ampia disponibilità di manodopera, di avere una propria compiuta area industriale: l'espansione in terraferma divenne la soluzione necessaria per dare nuovo sviluppo della città lagunare.

Nel 1933 venne costruito il ponte stradale fra Venezia e la terraferma (affiancato al precedente ponte ferroviario costruito nel 1846).

Durante la seconda guerra mondiale i centri di Marghera e Mestre subirono pesanti bombardamenti aerei.

Il dopoguerra vede la grande espansione edilizia della terraferma veneziana, che attrasse immigrati da tutto l'entroterra veneto e dallo stesso centro storico. In parallelo a questa espansione si è assistito all'esodo dal centro storico della maggioranza della sua popolazione. In conseguenza di questi fenomeni, oggi la terraferma veneziana ha il doppio degli abitanti della Venezia insulare.

La crescita demografica di Mestre divenne vertiginosa a partire dagli anni sessanta, quando alle politiche abitative e del lavoro, che non favorivano i residenti lagunari, si sommarono i disastrosi effetti dell'alluvione del 1966, che mostrò la vulnerabilità delle abitazioni ai piani bassi di Venezia. L'incredibile rapidità dello sviluppo fece sì che questo avvenisse in modo alquanto disordinato e al di fuori di un piano regolatore (è il cosiddetto sacco di Mestre).

La sera dell'11 settembre 1970, il centro storico fu colpito da una tromba d'aria di intensità stimata F4 sulla scala Fujita, che provocò gravi danni tra cui l'affondamento di un motoscafo dell'ACNIL che causò la morte di 21 persone.

A metà degli anni '70 ci fu un declino dei settori chimico, industriale e cantieristico con un conseguente reimpiego, maggioritario, del capitale umano e economico nel settore del turismo.[30]

La crisi dell'industria chimica tra la fine degli anni ottanta e gli inizi degli anni novanta, assieme al generale ridimensionamento delle grandi città del nord Italia, hanno fatto sì che a Mestre e nei sobborghi limitrofi si registrasse un sensibile calo di residenti.

Monumenti e luoghi d'interesse

«Alles, was mich umgibt, ist würdig, ein großes respektables Werk versammelter Menschenkraft, ein herrliches Monument, nicht eines Gebieters, sondern eines Volks.»

«Tutto ciò che mi circonda è pieno di nobiltà, è l'opera grandiosa e veneranda di forze umane riunite, è un monumento maestoso non di un solo principe, ma di tutto un popolo.»

I monumenti del comune di Venezia si trovano quasi totalmente nel centro storico e nelle isole della laguna, essendo la parte di terraferma praticamente priva di luoghi d'interesse.

Il luogo più celebre della città è Piazza San Marco, l'unica nel centro storico ad essere caratterizzata dal toponimo "piazza": le altre piazze sono chiamate infatti "campi" o "campielli". La Basilica di San Marco è situata al centro della piazza, colorata d'oro e rivestita da mosaici che raccontano la storia di Venezia, assieme ai bassorilievi che raffigurano i mesi dell'anno. Sopra la porta principale, i quattro cavalli bronzei provenienti dal palazzo imperiale di Costantinopoli[31], che furono trasportati a Venezia in seguito alla quarta Crociata del 1204 su ordine del doge Dandolo (comandante della crociata). La pianta a croce greca è sovrastata da cinque grandi cupole. La fabbrica attuale è la terza Basilica dedicata a San Marco che sorge in questo luogo: le prime due andarono distrutte. Questa versione fu ispirata dalla chiesa dei Santi Apostoli di Costantinopoli (distrutta dai musulmani pochi anni dopo la conquista del 1453), di cui è una sorta di replica in scala ridotta. L'interno è rivestito di mosaici a fondo oro che raffigurano passi biblici e allegorici. Inizialmente, era la cappella dei Dogi della Repubblica di Venezia.

Il Palazzo Ducale sorge a fianco della Basilica: a unirli, la Porta della Carta, opera di Bartolomeo Bono, che oggi è l'uscita del museo di Palazzo Ducale. L'ingresso principale è sul lato che guarda alla laguna. Sede del governo della Serenissima, è stato costruito nel XV secolo con marmi d'Istria. Qui sorgeva un castello, poi dato alle fiamme per far uscire Pietro IV Candiano che vi aveva trovato rifugio durante una sommossa. Ora il Palazzo è un museo, con opere dei migliori artisti veneziani: la Biblioteca Sansoviniana, che si trova al suo interno, ospita delle mostre temporanee. Da vedere la Sala del Maggior Consiglio, che per secoli fu la più grande sede di governo del mondo, il Ponte dei Sospiri, le carceri e i Piombi.

Di fronte al Palazzo Ducale sorge il campanile di San Marco: costruito nel 1173 come faro per i naviganti, fu restaurato da Bartolomeo Bon nel XV secolo. Crollò il 14 luglio 1902 e venne interamente ricostruito. La loggetta in marmo rosso di Verona è un'opera di Jacopo Sansovino, e su di essa si trovano i bassorilievi che raffigurano allegorie con le imprese della Repubblica del Leone.

Altri importanti monumenti veneziani sono l'Arsenale, la basilica di Santa Maria della Salute, la basilica di Santa Maria gloriosa dei Frari, le sinagoghe del Ghetto.

Venezia è celebre anche per i suoi caffè storici. Importato dall'Impero ottomano intorno al 1615, a partire dal 1683 si diffusero moltissime caffetterie in tutta la città. Il 29 dicembre 1720 fu aperto il celebre Caffè Florian, ancor oggi attivo in Piazza San Marco, sotto le Procuratie Nuove, nel 1775 fu la volta invece dell'altrettanto celebre Caffè Quadri.

A Venezia ha inoltre sede il ricercato museo Peggy Guggenheim, dove si trovano grandi opere di artisti tra i quali Ernst, Modigliani, Picasso, Mirò, Pollock e Kandinsky. Nella laguna importanti mete turistiche sono le isole di Murano, Burano e Torcello. L'isola del Lido è invece una rinomata località balneare, nonché sede del celebre festival del Cinema di Venezia.

Architetture religiose

Sono innumerevoli le chiese degne di nota che si possono trovare nella città lagunare, sia per i propri pregi architettonici che per i tesori artistici ivi contenuti[32]. Tra le più importanti si può annoverare la Basilica di Santa Maria della Salute a pianta ottagonale, con la sua imponente cupola che spicca all'incile del Canal Grande e la celebre e maestosa Basilica di San Marco, cattedrale della città e sede del Patriarca e del Patriarcato di Venezia, situata nell'omonima piazza, di fianco al Palazzo Ducale.

Tra gli altri importanti edifici religiosi, abbiamo: la Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, la Chiesa di San Francesco della Vigna, la Chiesa di San Zaccaria, la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, la Chiesa del Redentore, quest'ultima realizzata presso l'isola della Giudecca su progetto di Andrea Palladio, e la Basilica di San Pietro di Castello che annovera due cappelle ad opera del Veronese.

Palazzi

Venezia è ricca di palazzi signorili, affacciati su campi, calli, rii e canali, antiche residenze delle più ricche famiglie veneziane dell'epoca d'oro della città.

A parte le scuole e gli edifici istituzionali come ad esempio Palazzo Ducale, quasi tutti i palazzi sono identificati con il nome della famiglia che li ha fondati o che più vi ha lasciato il proprio segno. Tra i più famosi Palazzo Fortuny, in stile gotico donato alla città di Venezia dalla vedova dell'artista spagnolo Mariano Fortuny, Palazzo Grassi, opera di Giorgio Massari, Palazzo Mocenigo dalla facciata di impronta rinascimentale, Palazzo Grimani[33], di proprietà demaniale e sede della Corte d'appello e Palazzo Loredan in stile gotico. Spesso nel nome vengono citate due o più famiglie come ad esempio Palazzo Cavalli-Franchetti, o Palazzo Gritti-Badoer, oppure è specificato il ramo della famiglia (es. Palazzo Morosini del Pestrin).

Molte residenze private mantengono invece la tradizionale denominazione Ca', che indicava il nome della casata e dell'edificio: ad esempio Ca' Foscari, sede dell'omonima Università cittadina, Ca' Corner, progettata nel XVI secolo da Jacopo Sansovino, Ca' Rezzonico, nel sestiere di Dorsoduro e opera del Longhena, Palazzo Balbi, sede del Presidente e della Giunta Regionale della Regione del Veneto, Ca' Pesaro, Ca' Tron, Ca' Vendramin Calergi[34] e Ca' Dario, tristemente nota per il tragico destino di alcuni dei suoi proprietari.

Più recente l'uso dell'italiano Casa (es. Casa Venier). Alcuni edifici di non grandi dimensioni vengono spesso indicati come Palazzetto (es. Palazzetto Stern).

A Venezia, vista la sua antica vocazione commerciale, sono inoltre presenti i fondachi, antichi edifici di origine medioevale adibiti a magazzino e a ricovero per i mercanti stranieri. Lungo il Canal Grande sono visibili il fondaco dei Tedeschi[35], il fondaco dei Turchi ed il fondaco del Megio[36].

Ponti

Per la sua conformazione, Venezia, dispone di 435 ponti tra pubblici e privati che collegano le 118 isolette su cui è edificata, attraversando 176 canali[37]. La maggior parte di essi sono costruiti in pietra, altri materiali comuni sono il legno e il ferro.

Il più lungo è il ponte della Libertà che attraversa la laguna veneta, collegando la città con la terraferma e permettendo così il traffico veicolare. Il progetto è del 1931, ad opera dell'ingegnere Eugenio Miozzi, mentre la sua inaugurazione si è avuta nel 1933, con il nome di Ponte Littorio.

Il principale canale che taglia la città, il Canal Grande, è attraversato da quattro ponti: il ponte di Rialto è il più antico (edificato intorno al XVI secolo); il ponte dell'Accademia; il ponte degli Scalzi, questi ultimi costruiti sotto la dominazione asburgica e ricostruiti nel XX secolo, e infine il ponte della Costituzione, posto in opera nel 2008 su progetto dell'architetto Santiago Calatrava.

Un altro simbolo della città è il ponte di Rialto: opera di Antonio Da Ponte, sorse nel 1591. Costituiva l'unico modo di attraversare il Canal Grande a piedi: infatti, rimase l'unico ponte fino al 1854, quando fu costruito il ponte dell'Accademia (a cui si aggiunsero in seguito il ponte degli Scalzi e il ponte della Costituzione). Sui lati del corpo centrale si trovano negozi di lusso mentre, alla fine del ponte, nel sestiere di San Polo, la pittoresca pescheria e la chiesa di San Giacomo di Rialto.

Uno dei ponti più celebri di Venezia è, inoltre, il ponte dei Sospiri. Realizzato in pietra d'Istria nel XVII secolo su progetto dell'architetto Antonio Contin, collega il Palazzo Ducale con le Prigioni Nuove.

Società

Evoluzione demografica

Abitanti censiti[38]

Per una corretta lettura dei dati, è da segnalare che il 2 aprile 1999, dopo un voto referendario, è stato istituito il Comune di Cavallino-Treporti mediante lo scorporo del litorale a nord-est del centro storico. Pertanto a partire da quella data gli abitanti di Cavallino-Treporti (11 824 nel 2001) non rientrano più nel computo di quelli del Comune di Venezia.

L'età media della popolazione del comune si attesta a 47,18 anni di età (centro storico 49,02; isole 48,01; terraferma 46,41; dati 2007). L'età media dei residenti, negli ultimi vent'anni è aumentata proporzionalmente in tutte le zone del comune, fenomeno che interessa sin dagli anni novanta un po' tutte le città italiane[39].

A conferma del costante invecchiamento della popolazione, nel 2009 si sono contati 2 118 nati vivi e 3 284 morti, per un saldo naturale di −1 166 unità. Mediamente, si hanno 2,1 componenti per famiglia[40].

Dal 1951 il centro storico di Venezia ha perso circa il 70% della popolazione, assestandosi sui 58 606 abitanti rilevati al 30/06/2012. Sempre nel 1951, la proporzione tra centro storico, estuario e terraferma era di 55:14:21, nel 2006 di 23:11:66[39].

Etnie e minoranze straniere

Gli stranieri residenti nel comune sono 33 783, ovvero il 12,8% della popolazione. Di seguito sono riportati i gruppi più consistenti[41]:

Lingue e dialetti

Nel comune di Venezia, oltre naturalmente all'italiano che è compreso e usato dalla totalità dei residenti, è parlata una notevole varietà di dialetti della lingua veneta, soprattutto a causa delle notevoli diversità geografiche del territorio, suddiviso tra centro storico, estuario e terraferma.

Sostanzialmente, si può dire che il dialetto veneziano, più propriamente veneziano lagunare, è parlato in tutta l'area della Laguna Veneta, centro storico compreso, ma può mostrare notevoli differenze tra isola e isola; spicca tra tutte Pellestrina, dove permane un idioma affine al chioggiotto. Nell'entroterra si parla per lo più un dialetto molto simile a quello cittadino ma con influenze dei dialetti delle vicine province di Padova e di Treviso.

Questa differenziazione ovviamente non è così marcata, almeno non come un tempo. Il veneziano è ben presente anche in terraferma a causa dello spopolamento del centro storico a favore di Mestre e dei sobborghi limitrofi e spesso qui si possono ravvisare degli "ibridi" tra le varie parlate.

Religione

Per antica tradizione, la diocesi di Venezia è oggi l'unica in Italia a titolare patriarca il proprio vescovo cattolico. Il patriarca di Venezia è il metropolita della provincia ecclesiastica che comprende tutte le diocesi del Patriarcato di Venezia più la diocesi di Concordia-Pordenone.

L'isola di San Lazzaro degli Armeni ospita dal 1717 l'Ordine mechitarista, una delle più importanti istituzioni di cultura armena nel mondo.

Dal 1991 Venezia è sede dell'Arcidiocesi ortodossa d'Italia e Malta, sottoposta al Patriarcato ecumenico di Costantinopoli[42]. Suo centro è la Chiesa di San Giorgio dei Greci, nel sestiere di Castello.

Per quanto riguarda le religioni cristiane riformate, in città sono presenti gli edifici di culto della più antica comunità luterana italiana (nel sestiere di Cannaregio), e della Chiesa evangelica valdese, nel sestiere di Castello. Nei pressi delle Gallerie dell'Accademia si trova infine la chiesa anglicana di Saint George.

L'area del Ghetto è il fulcro della Comunità ebraica di Venezia che conta circa 500 appartenenti.

Qualità della vita

Se il turismo di massa ha portato grande giovamento all'economia della città, non si può dire la stessa cosa riguardo alla qualità della vita dei residenti del centro storico. Addentrandosi in esso, appare subito evidente l'esigua presenza di negozi di generi alimentari e piccole attività artigianali a favore di negozi di souvenir e altre attività indirizzate a turisti, pendolari e studenti. Gli alti costi dei locali, la scarsità della domanda e le difficoltà logistiche hanno portato molte piccole attività imprenditoriali a spostarsi sulla terraferma, così come i servizi legati alla persona (nidi e asili infantili, uffici postali, ecc.).

Anche le strutture ospedaliere sono piuttosto carenti nella città antica: basti pensare che, a fronte di un posto letto per 33 abitanti nella media regionale, qui se ne ha uno per 96 abitanti. Considerando il progressivo invecchiamento della popolazione residente, poiché le nuove generazioni tendono ad abbandonarla, il problema sarà sempre più sentito.

La mancanza di unità abitative e gli elevati canoni delle locazioni contribuiscono inoltre al progressivo spopolamento. Se il trend non dovesse cambiare, la città andrà sempre più incontro ad una specializzazione monoculturale turistica.[43]

| Anno | Qualità della Vita (Sole 24 Ore) |

Qualità della Vita (Italia Oggi) |

Rapporto Ecosistema Urbano (Legambiente) |

|---|---|---|---|

| 2002 | 57º | 31º (+2)[44] | |

| 2003 | 53º (+5) | 48º | 23º (+8)[44] |

| 2004 | 47º (+6) | 54º (−6) | 67º (−44)[44] |

| 2005 | 57º (−10) | 30º (+24) | 28º (+39)[44] |

| 2006 | 56º (+1) | 39º (−9) | 18º (+10)[44] |

| 2007 | 40º (+16) | 14º (+25) | 11º (+7)[44] |

| 2008 | 37º (+3) | 39º (−25) | 10º (+1)[44] |

| 2009 | 43º (−6) | 41º (−2) | |

| 2010 | 46º (−3) | 52º (−11) | |

| 2011 | 35º (+11) | 54º (−2) | |

| 2012 | 39º (−4) | 60º (−6) | |

| 2013 | 59º (−20) | 63º (−3) | |

| 2014 | 65° (-6) | 40° (+23) | |

| 2015 | 48° (+17) | 54° (-14) |

Cultura

| Venezia e la sua laguna | |

|---|---|

| |

| Criterio | (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) |

| Pericolo | Non in pericolo |

| Riconosciuto dal | 1987 |

| Scheda UNESCO | (EN) Venice and its Lagoon (FR) Scheda |

Istruzione

Biblioteche e archivi

La maggiore biblioteca della città, e una delle maggiori italiane, è la Biblioteca nazionale Marciana. Essa si trova in piazza San Marco, dispone di circa 1 000 000 di volumi, specializzata in filologia classica e storia di Venezia, possiede una delle più pregiate raccolte di manoscritti greci, latini ed orientali del mondo.[45] Il palazzo che la ospita è opera dell'architetto Jacopo Sansovino. La Marciana fu istituita ufficialmente nel 1560, anche se già nel XIV secolo Francesco Petrarca ebbe l'idea di realizzare una biblioteca pubblica in questa città. Nel Novecento, a causa degli esigui spazi e della crescita del patrimonio letterario, la biblioteca si spostò dalla storica sede, oggi musealizzata, all'ex-Zecca della Repubblica di Venezia.[46]

Presso l'ex-convento dei Frari, è presente l'Archivio di Stato di Venezia che, con i suoi 70 km di scaffali, ospita la documentazione prodotta in mille anni dalla Repubblica di Venezia, dalla nascita al XX secolo. Il suo patrimonio è composto da una ricchissima collezione di pergamene, carte e disegni, conservati nelle centinaia di stanze (le antiche celle dei frati) poste attorno ai chiostri, che testimoniano non solo la storia della Serenissima, ma anche di tutto il mondo che intratteneva con essa relazioni diplomatiche e commerciali. Istituito nel 1815, dal 1866 vi affluiscono anche gli archivi prodotti dagli uffici dello Stato italiano situati a Venezia.[47]

La biblioteca della Fondazione Querini Stampalia, in campo santa Maria Formosa con sede nel Palazzo Querini Stampalia, raccoglie materiale di carattere prevalentemente scientifico e naturalistico, assolvendo il ruolo di biblioteca civica della città grazie alla disponibilità di circa 350.000 volumi.[48] La biblioteca fu voluta nel 1868 dal N.H. Giovanni Querini Stampalia, che moriva l'anno successivo senza eredi diretti. Subì un'importanti opere di restauro da parte dell'architetto Carlo Scarpa tra 1959 e 1963 e più recentemente da parte di Mario Botta.[49]

La Fondazione Giorgio Cini gestisce una biblioteca sull'Isola di San Giorgio Maggiore, negli ambienti dell'ex monastero benedettino, recentemente restaurata da Michele De Lucchi, che si occupa di storia di Venezia, letteratura, musica, teatro e melodramma, ma è specializzata soprattutto in storia dell'arte, cui è dedicato un nucleo di oltre 150.000 volumi e circa 800 testate di periodici, di cui 200 correnti.[50]

Importanti fondi specialistici sono inoltre quelli delle biblioteche universitarie di Ca' Foscari (con oltre 830.000 volumi), dello IUAV, dell'Accademia di Belle Arti (circa 16.000 volumi)[51] e del Conservatorio Benedetto Marcello (oltre 50.000 volumi).[52]

La comunità ebraica veneziana gestisce la biblioteca-archivio "Renato Maestro", sita nel Ghetto. Istituita ufficialmente nel 1981, offre oggi circa 12.000 titoli e un "Catalogo Libri ebraici Antichi" che conta 2.500 volumi (secoli XVI-XIX).[53]

Alcuni musei civici gestiscono anche biblioteche specialistiche dedicate: il Museo Correr,[54] Palazzo Mocenigo (con circa 6.000 volumi e 13.000 figurini di moda),[55] Ca' Pesaro (con oltre 11.000 volumi)[56] e la Casa di Carlo Goldoni (con oltre 30.000 volumi).[57]

Per quanto riguarda le biblioteche civiche, la "Rete Biblioteche Venezia" raggruppa ventuno biblioteche di pubblica lettura e specialistiche, delle quali sette si trovano nel centro storico, quattro nelle isole e dieci in terraferma. Come biblioteca centrale, a partire dal 1980, è stata designata la Biblioteca Civica di Mestre VEZ, istituita nel 1952, che conta circa 100.000 volumi e 280 testate di periodici in una superficie totale di 2015.[58]

Scuole

Delle varie scuole secondarie di Venezia, vanno ricordati alcuni istituti storici, come i licei classici "Foscarini", fondato nel 1807 con decreto di Eugenio di Beauharnais, viceré d'Italia e "Marco Polo", istituito nel 1812. Tra i licei situati a Mestre, si può citare il liceo classico Raimondo Franchetti.

A queste si può aggiungere la nota Scuola Navale "Morosini", che continua l'antico Collegio dei giovani nobili, fondata il 2 ottobre del 1961 e con sede presso l'isola di Sant'Elena.[59]

Università

Venezia è un'importante sede universitaria italiana, infatti possiede più di un'università. La più celebre è l'Università Ca' Foscari, che offre i corsi di laurea in economia e commercio, lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, e scienze naturali. Nata nel 1868 come prima Business School d'Italia e seconda in Europa, dopo quella di Anversa[60], ha la sede principale presso Ca' Foscari, palazzo gotico affacciato sul Canal Grande.

Per gli studi di architettura, moda, design e urbanistica, è presente l'Università IUAV, istituita nel 1926, come seconda scuola di architettura in Italia, dopo quella di Roma, per iniziativa di Giovanni Bordiga, allora presidente dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.[61]

L'Accademia di Belle Arti nasce il 24 settembre 1750 per volontà del Senato veneto come "Veneta academia di pittura, scultura e architettura", con Gianbattista Piazzetta quale primo presidente. Fra gli artisti che vi insegnarono si ricordano: Tiepolo, Hayez, Ettore Tito, Alberto Viani, Carlo Scarpa ed Emilio Vedova. La sede principale dell'ateneo è oggi ospitata nell'ex-Ospedale degli Incurabili, presso la fondamenta delle Zattere.[62]

Sempre a Venezia, fin dal 1876 è presente il Conservatorio Benedetto Marcello, ospitato a Palazzo Pisani.

Nel 1995 è stata fondata la Venice International University, consorzio internazionale di formazione e ricerca, a cui partecipano tra gli altri l'Università Ca' Foscari, lo IUAV, l'Università Ludwig Maximilian di Monaco e l'Università Autonoma di Barcellona. La sede dell'istituzione si trova nell'isola di San Servolo, in un edificio che un tempo ospitava un monastero.[63]

Venezia è inoltre l'unica città italiana sede di una Facoltà di Diritto Canonico, la "San Pio X", eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica nel 2008 all'interno dello Studium Generale Marcianum. Voluta dall'allora cardinale Patriarca Angelo Scola, la facoltà ha sede nel restaurato palazzo del Seminario patriarcale, adiacente alla Basilica della Salute. Fa parte del polo pedagogico accademico dello Studium Generale Marcianum anche l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "San Lorenzo Giustiniani", eretto nel 2006, e parte della Facoltà Teologica del Triveneto.[64]

A Mestre si trovano la sede del corso di laurea in infermieristica dell'Università di Padova, il Laboratorio di Scienza delle costruzioni dello IUAV e il Campus Scientifico di Ca' Foscari.

Istituzioni culturali

- L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti è un'accademia italiana. L'Istituto "ha per fine l'incremento, la diffusione e la tutela delle scienze, delle lettere ed arti". A questo scopo oltre alla ordinaria attività accademica, promuove periodicamente manifestazioni di carattere scientifico e umanistico, incontri di studio, convegni, seminari, scuole internazionali di specializzazione e organizzazione di mostre d'arte.

- L'Ateneo Veneto è un'istituzione che ha per scopo la collaborazione alla divulgazione delle scienze, delle lettere, delle arti e della cultura, in ogni loro manifestazione. Le attività promosse dall'Ateneo Veneto coinvolgono: storia, storia dell'arte e dell'oreficeria, musica, medicina, cinema, teatro, economia, architettura e letteratura, coinvolgendo tutte le categorie del sapere. Esse si svolgono in giornate dedicate alle varie attività nel corso dell'anno. Tutte le attività promosse dall'istituto sono a ingresso libero e a titolo gratuito.

- La Fondazione Giorgio Cini è un'ONLUS istituita dal conte Vittorio Cini. Lo scopo è quello di promuovere il ripristino del complesso monumentale dell'isola di San Giorgio Maggiore e di favorire lo sviluppo nel territorio di di istituzioni educative, sociali, culturali ed artistiche, in collaborazione con quelle già esistenti. La Fondazione oltre alle proprie attività di ricerca, mostre e convegni, spettacoli e concerti, accoglie congressi e convegni di organizzazioni scientifiche e culturali ed ospita iniziative di assoluta importanza nel campo dei rapporti internazionali.

- La Biennale di Venezia è una società di cultura nata nel 1895 con l'organizzazione della prima Esposizione Biennale d'Arte del mondo, al fine di stimolare l'attività artistica e il mercato dell'arte nella città di Venezia, ha tuttora il fine di promuovere le nuove tendenze artistiche ed organizza manifestazioni internazionali nelle arti contemporanee.

Musei

Media

Il quotidiano storico di Venezia è Il Gazzettino nella sua edizione locale dedicata alla città. Fondato nel 1887 da Gianpietro Talamini, la redazione del giornale ha avuto sede fino al 1977 presso Ca' Faccanon a Venezia per poi trasferirsi in Via Torino a Mestre dove si trova tuttora. A partire dal 2002 anche Mestre ha il suo quotidiano, Il Mestre[65]. Sempre nel 2002, iniziano le pubblicazioni dell'edizione di Venezia-Mestre del Corriere del Veneto che ha origine dalla redazione del Corriere della Sera.[66] Nel 1984 è nato un giornale dedicato alla città e provincia, la Nuova Venezia facente parte del Gruppo Editoriale L'Espresso[67]. A Mestre, inoltre, ha sede l'emittente televisiva Televenezia, nata nel 1978, di stampo generalista, trasmette in gran parte del Veneto e dell'Emilia-Romagna[68].

L'emittente radiofonica di Venezia è Radio Venezia, che trasmette in FM 92,400 - Errore in {{M}}: parametro 2 non è un numero valido.[69]. A partire dal 3 luglio 2009 il comune di Venezia è stato gradualmente coperto dal Wi-Fi, garantendo ai residenti una connessione gratuita[70][71].

Arte

La storia artistica veneziana si è sviluppata nei secoli in modo singolare e anacronistico, rispetto al resto dell'Europa, seguendo un percorso di originalità e di lenta elaborazione degli influssi esterni. Nata come città bizantina, Venezia è stata a lungo condizionata artisticamente dai suoi rapporti con il modo arabo.[72]

Se il precursore della pittura veneta è stato certamente Paolo Veneziano (1300-1365), a cui va attribuito il ruolo di mediatore tra il gusto bizantino e le nuove influenze di Giotto, il pittore Giovanni Bellini (1433-1516) fu l'anello di congiunzione tra il Rinascimento italiano e gli sviluppi della pittura lagunare. Oltre a Bellini, tra i massimi esponenti della scena artistica veneziana del XV-XVI secolo si ricordano Giorgione (1478 circa-1510), Tiziano Vecellio (1488 circa-1576) e il Tintoretto (1518-1594). Ancora Palma il Vecchio (1480-1528) esaltato dal Vasari, il ritrattista Lorenzo Lotto (1480–1556) o il manierista Paolo Veronese (1528–1588) ed ancora Sebastiano del Piombo (1485-1547), amico e collaboratore di Michelangelo.[73]

Nel XVIII secolo, Venezia è uno dei centri culturali e artistici più importanti al mondo. Ai pittori veneziani di questo periodo vengono commissionati moltissimi lavori, che vanno dalla pittura sacra per le chiese alla decorazione dei numerosi e sontuosi palazzi che sorgono in città. Tra di loro troviamo il Canaletto, al secolo Giovanni Antonio Canal (1697–1768), autore di vedute della città, Giovanni Battista Pittoni (1687-1767) e Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) che dipinge in Italia ed in Europa.[74] Verso la fine del 1700 lo scultore Antonio Canova lavora esclusivamente a Venezia influenzando l'arte dell'epoca tanto da essere ritenuto il massimo esponente del Neoclassicismo.[75]

Numerosissime sono le chiese della città che conservano le opere di questi grandi artisti del Rinascimento veneziano; tra le pinacoteche cittadine principali: le Gallerie dell'Accademia, il museo Correr e Pinacoteca Egidio Martini ospitata a Ca' Rezzonico.

Con la caduta della Serenissima e la successiva dominazione austriaca del XIX secolo, la vita artistica della città si spegne fino al Risorgimento. Tra gli artisti contemporanei si cita il veneziano d'adozione Virgilio Guidi (1891-1984), autore di vedute della laguna.[76]

Cinema

Grazie alle sue caratteristiche ambientali e al suo passato storico, la città di Venezia è stata impiegata come sfondo per numerose pellicole cinematografiche.

Nel cinema italiano, Venezia è stata l'ambientazione per le vicende narrate in Venezia, la luna e tu (1958) di Dino Risi, Anonimo veneziano di Enrico Maria Salerno (1970), Dimenticare Venezia di Franco Brusati (1979).

La città è stata lo sfondo per raccontare, a metà tra storia e romanzo, le vite di personaggi come Giordano Bruno di Giuliano Montaldo (1973) e del Casanova diretto da Lasse Hallström ed interpretato da Heath Ledger (2005).

La città è stata teatro delle opere shakespeariane dell'Otello diretto da Orson Welles (1952) e del Mercante di Venezia di Michael Radford e con protagonista Al Pacino (2004); Venezia è stata inoltre l'ovvia scelta per lo sfondo della trasposizione del romanzo di Thomas Mann Morte a Venezia, diretto da Luchino Visconti (1971), ed è una delle ambientazioni per La leggenda degli uomini straordinari di Stephen Norrington (2003), adattamento dell'omonimo fumetto di Alan Moore.

Hollywood ha scelto la città come teatro per sequenze in film di genere tra il thriller e l'azione, a partire da Nikita (1990) di Luc Besson e passando per The Italian Job (2003) di F. Gary Gray con Mark Wahlberg e The Tourist (2010), diretto da Florian Henckel von Donnersmarck ed interpretato da Angelina Jolie e Johnny Depp. Il campione d'incassi Indiana Jones e l'ultima crociata di Steven Spielberg (1989) ha numerose scene ambientate nella città, così come il personaggio di James Bond è transitato a Venezia per i film Agente 007 - Dalla Russia con amore di Terence Young (1963), Agente 007 - Moonraker - Operazione spazio di Lewis Gilbert (1979) e Agente 007 - Casinò Royale di Martin Campbell (2006).

Letteratura

Tra i veneziani più conosciuti vi è Marco Polo (1254 - 1324) autore de Il Milione, divenuta l'opera più famosa per la conoscenza del mondo asiatico e della Cina nell'Europa del Medioevo.

Venezia è una città legata a filo doppio alla scrittura, da un punto di vista tecnico innanzitutto poiché è stata sede della prima tipografia italiana, condotta da Aldo Manuzio (1449-1515) e restò importante centro tipografico tanto che nel Settecento vi si stampava ancora la metà dei libri prodotti in Italia. Tra le opere stampate a Venezia anche un testo di matematica: la Pratica d'arithmetica e geometria di Lorenzo Forestani.

A Venezia hanno scritto: Maffio Venier (1550-1586), poeta erotico, Carlo Goldoni (1707 –1793), tra i principali autori della commedia dialettale, e Giacomo Casanova (1725–1798), scrittore prolifico ricordato soprattutto per la sua autobiografia Histoire de ma vie (Storia della mia vita), che si identifica con Venezia anche per la fama libertina che la città aveva nel Settecento, già cantata anche dal poeta Giorgio Baffo.

Ugo Foscolo (1778 – 1827) nato a Zante allora Repubblica di Venezia, famoso poeta e patriota del risorgimento.

Di Venezia si è scritto moltissimo, basti ricordare Shakespeare (1564-1616) che vi ambienta l'Otello ed Il mercante di Venezia.

Thomas Mann è l'autore del romanzo La Morte a Venezia (1912).

Venezia ha ospitato e ispirato la poetica di Ezra Pound, il quale pubblicò e scrisse nella città la sua prima fatica letteraria A lume spento. Sempre a Venezia, Pound morì nel 1972 e i suoi resti sono seppelliti al locale cimitero dell'isola di San Michele.

Lo scrittore francese Philippe Sollers ha passato gran parte della sua vita a Venezia ed ha pubblicato un Dizionario per gli amanti di Venezia (2004).

Gabriele D'Annunzio ambienta a Venezia Il fuoco e nel periodo di convalescenza mentre soggiorna nella residenza da lui denominata "Casetta Rossa" sul Canal Grande, scrive il Notturno.

Musica

Le prime testimonianze musicali a venezia si hanno intorno al VI secolo durante il periodo bizantino, ma il periodo di massima attività fu tra il XV e il XIX secolo quando si la scuola veneziana si impose come una delle realtà musicali più importanti del mondo.[77]

Centro della scuola veneziana era la basilica di San Marco con i suoi due organi che accompagnavano i cori a cappella in polifonia vocale. La figura del Maestro di Cappella nasce nel 1436 con Johannes de Quadris e si stabilizza con Pietro de Fossis (1491-1525) succeduto dal fiammingo Adrian Willaert (1527-1562) che ebbe il merito di aver reso la città un centro formativo e innovatore nel campo musicale, arrivando a definire lo "stile veneziano". Se in questo periodo la produzione di musica profana è dominante, la musica sacra ha come validi esponenti Andrea (1533-1588) e Giovanni Gabrieli (1557-1612) che ne rappresenteranno le espressioni più alte. Il compositore Claudio Monteverdi (1567-1643) segnò il passaggio dalla musica rinascimentale a quella barocca, abbandonando la forma a cappella per quella concertale, i madrigali.[78]

Tra gli altri esponenti della scena musicale veneziana del XVI secolo possiamo ricordare l'organista Claudio Merulo (1533-1604), il compositore Giovanni Croce (1557-1609) e il teorico musicale Gioseffo Zarlino (1517-1590). La scuola veneziana accolse anche musicisti di altri paesi, tra i quali Hans Leo Hassler e Heinrich Schütz, "il padre della musica tedesca".[77]

Nel 1637, a Venezia, venne inaugurato il primo teatro pubblico, il celebre San Cassiano dove, grazie al contributo di Francesco Mannelli, viene organizzato in occasione del carnevale la prima stagione lirica pubblica. Negli anni successivi verranno aperti numerosi nuovi teatri, Venezia diventò così un importante centro propulsivo del melodramma in concorrenza con Roma.[78]

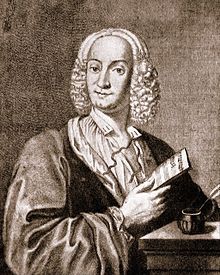

Nel secolo successivo, lo stile musicale della città lagunare iniziò ad essere influenzato da contaminazioni estere. Il dramma giocoso fu predominante sulla scena musicale e il suo maggior esponente fu il compositore Baldassare Galuppi (1706-1785). In quegli anni Venezia fu la città natale anche del celebre violinista Antonio Vivaldi (1678-1741), grande esponente della musica d'insieme, a cui si affiancarono i compositori Tomaso Albinoni (1671-1751) e Giuseppe Tartini (1692-1770).[77] Da ricordare anche Benedetto Marcello (1686-1739) a cui è intitolato il Conservatorio di Musica della città.

La Cappella Marciana è ancora in attività, diretta da Marco Gemmani viene considerata, insieme a quello della Cappella Sistina, uno dei due cori liturgici storicamente più importanti d'Italia. Ininterrotamente fin dal 1490 a San Marco vi è sempre stato un Maestro e un organista.[79]

Nel XX secolo, ricordiamo: Ermanno Wolf-Ferrari (Venezia, 12 gennaio 1876 – Venezia, 21 gennaio 1948), il compositore Luigi Nono (1924-1990) e il direttore d'orchestra Giuseppe Sinopoli (1946-2001).

Il 14 luglio 1989, la città ospitò un contestatissimo concerto gratuito e trasmesso in mondovisione della rock band britannica Pink Floyd che si tenne su di un palco galleggiante di fronte Piazza San Marco.[80] In quegli anni è attivo in città un gruppo reggae, iPitura Freska. La Biennale di Venezia organizza i Festival di musica contemporanea.[81]

Nel 2014 La città di Venezia è stata sede dell'8° Festival della coralità veneta svoltosi nella Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

Cucina

La cucina veneziana è ovviamente caratterizzata da pescato ma non solo: i prodotti degli orti delle isole, il riso della terraferma, la cacciagione, la pesca nell'alto adriatico, la polenta. Venezia mescola tradizioni locali a influenze lontanissime che vengono dai millenari contatti commerciali.

Le sarde in saor, sarde marinate in grado di conservarsi nelle lunghe navigazioni. I risi e bisi, il fegato alla veneziana, il risotto nero con le seppie, i cicchetti bocconcini raffinati e prelibati, antipasti o da gustarsi tutto il giorno con un bicchierino di prosecco. Non solo: Venezia è famosa per l'anguilla (in veneziano bisàto) marinata; per i biscotti ovali e dorati chiamati baicoli, e per i vari tipi di dolci come il "pan del pescatore", con mandorle e pistacchi; la crema fritta veneziana; i bussolai dell'isola di Burano (biscotti al burro e pasta frolla fatti ad "S" o ad anello); le chiacchiere dette anche galani, o bugie, o crostoli; la fregolotta (una torta friabile alle mandorle); il budino di latte chiamato rosada e i biscotti di semolino giallo chiamati zaléti.

Eventi

Venezia ospita un gran numero di eventi e manifestazioni a valore internazionale. Nel campo culturale l'evento di maggior rilievo è la Biennale di Venezia, nata come società di cultura nel 1895, che comprende al suo interno varie esposizioni multidisciplinari suddivise in settori tra cui: l'esposizione internazionale d'arte (tutti gli anni dispari), la mostra internazionale di architettura (tutti gli anni pari) e la prestigiosa mostra internazionale d'arte cinematografica che si tiene annualmente tra la fine di agosto e l'inizio di settembre.

Tra gli eventi folcloristici il celebre Carnevale di Venezia, che si svolge dal tredicesimo giorno di quaresima al giorno precedente il Mercoledì delle ceneri. Esso risulta essere uno dei carnevali più antichi del mondo, famoso per le sue maschere attira oggigiorno moltissimi visitatori. La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare è una rievocazione storica, istituita nel 1955, che si tiene ogni quattro anni in un giorno compreso tra la fine maggio e l'inizio di luglio, mentre la prima domenica di settembre di ogni anno si tiene la Regata storica che mischia folclore con l'evento sportivo.

Tra le ricorrenze religiose, la festa della Madonna della Salute (21 novembre) che costituisce festività locale, la festa della Sensa in occasione dell'Ascensione, la festa del Redentore (terza domenica di luglio) e la festa di san Marco che si tiene ogni 25 aprile.

Tra gli appuntamenti fieristici di notevole importanza vi è il Salone nautico internazionale in primavera.[82] Un popolare appuntamento di primavera è inoltre la marcia non competitiva Su e zo per i ponti che si snoda per le calli e i ponti del centro storico.

Persone legate a Venezia

Sono numerose e varie le persone che, nei secoli, hanno legato il proprio nome alla città di Venezia o per esservi nate o per avervi vissuto.

La città ha dato i natali a 5 papi: Alessandro VIII (1610-1691), Clemente XIII (1693-1769), Eugenio IV (1383-1447), Gregorio XII (1326-1417) e papa Paolo II (1417-1471).

Nella letteratura spicca certamente il nome di Carlo Goldoni (1707-1793), considerato uno dei padri della commedia moderna, della poetessa Veronica Franco (1546-1591), di Marco Polo (1254-1324) e dell'umanista Pietro Bembo (1470-1547), Ugo Foscolo (1778-1837), poeta e scrittore romantico. Andando ai nostri giorni si possono citare lo scrittore romanziere Tiziano Scarpa (1963) e Hugo Pratt (1927-1995) famoso autore di fumetti.

Impossibile nominare tutte le personalità legate alla città ed operanti nel campo delle arti. Tra i principali esponenti della pittura rinascimentale troviamo: Giovanni Bellini (1433 circa-1516), Tiziano Vecellio (1488 circa-1576), Giorgione (1478-1510), Lorenzo Lotto (1480-1556) e Tintoretto (1518-1594), uno degli ultimi grandi pittori del movimento. Fra gli artigiani orafi vi è Luigi Anichini (1510-1559). Più tardi vi sono Giovanni Battista Pittoni (1687-1767), pittore, e Giovan Battista Tiepolo (1696-1770), pittore e incisore, Antonio Rotta (1828-1903, pittore che narra la vita veneziana, e Pietro Gaspari (1720-1785) pittore e scenografo. Nella scultura, Alessandro Vittoria (1525-1608) e Antonio Canova (1757-1822), ritenuto quest'ultimo il massimo esponente del neoclassicismo. Nel campo della musica, oltre al famoso Antonio Vivaldi (1678-1741), compositore e violinista, si possono ricordare Andrea Gabrieli (1533 circa-1585), organista, Baldassare Galuppi (1706-1785) e il compositore di musica contemporanea Luigi Nono (1924-1990).

Nel campo della politica non si possono non citare i patrioti Daniele Manin (1804-1857) e Luigi Pastori (1829-1903), nelle scienze il matematico Luca Pacioli (1445-1517) e politico e agronomo Vincenzo Dandolo (1758 –1819) e infine nell'architettura Carlo Scarpa (1906-1978) designer e architetto.

Nello sport, Venezia ha dato i natali alla medaglia d'oro alle paralimpiadi di Rio 2016 Beatrice Vio[83].

Geografia antropica

Urbanistica

Il territorio del comune di Venezia è amministrativamente diviso in sei municipalità e si presenta nettamente diviso nelle due realtà della Venezia insulare (centro storico e isole) e della terraferma.

Il centro storico di Venezia sorge in mezzo alla laguna omonima su un totale di centodiciotto isolette, consolidate nei secoli grazie a palificazioni in legno[84], che ne hanno permesso l'urbanizzazione. Alcune di queste isole sono raccolte in gruppi organici tra di loro mentre altre risultano più disperse. Le 118 isolette sono separate da canali navigabili e collegate tra loro da ponti ad uso esclusivamente pedonale.

L'estensione totale del centro storico, escluse le acque interne e le isole maggiori, è pari a 797,96 ettari, il che ne fa uno dei centri storici più grandi d'Italia e d'Europa. Calcolando l'estensione dell'intera I Municipalità, includendo dunque le isole della Laguna quali Murano e Burano, la superficie totale della Venezia insulare ammonta, escluse le acque interne, a 1688,91 ettari.

La parte storica della città viene tradizionalmente suddivisa in sei sestieri: Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, San Marco, Cannaregio e Castello. I sestieri della città antica si articolano intorno alla doppia ansa del Canal Grande, la via d'acqua principale da cui si snoda una fitta rete di circa 158 canali minori.[85]

Nel secondo dopoguerra sono state edificate molte nuove zone nell'isola di Venezia. Di nuova costruzione sono ad esempio il quartiere di Sacca Fisola, la nuova isola del Tronchetto (con 17 ettari di laguna interrati) e l'area Saffa a Cannaregio.

Nella laguna attorno al centro storico si trovano numerose isole edificate, alcune oggi disabitate. Tra le isole maggiori (che fanno parte anch'esse del comune) si ricordano Murano e Burano, celebri rispettivamente per la lavorazione del vetro e dei merletti, Torcello, Sant'Erasmo, Pellestrina e la lunga e sottile isola del Lido con i suoi stabilimenti balneari.

Nella terraferma si trovano i due grossi centri di Mestre e Marghera, oltre ad altre frazioni minori. Tali centri hanno avuto un grosso sviluppo dopo il secondo dopoguerra, come sfogo per l'espansione edilizia di Venezia, che non disponeva di spazi edificabili nella laguna circostante, ed hanno pertanto l'aspetto di città moderne. Nella terraferma risiedono circa i due terzi della popolazione del comune.

Il territorio comunale di Venezia può essere diviso in centro storico, a cui appartiene il primo nucleo della città ed è costituito da un insieme di isole poste nel centro della Laguna di Venezia e la parte posta sulla terraferma che si estende per 130,03 km².

Il centro storico è sempre stato isolato dalla terraferma (cosa che in più occasioni ha rappresentato un efficiente sistema difensivo) fino al 1846, quando fu ultimato il ponte ferroviario, affiancato, nel 1933, dal Ponte della Libertà, aperto al traffico stradale. Il corpo principale della città visto dall'alto ha l'aspetto di un pesce[86], con la coda rivolta verso est.

Il centro storico di Venezia è stato suddiviso nell'XI secolo in sei sestieri: Cannaregio, Castello, Dorsoduro, Santa Croce, San Marco e San Polo. Dal punto di vista ecclesiastico, Venezia è suddivisa in 70 parrocchie.

I sestieri si sviluppano su 118 isolette collegate da 354 ponti e divise da 177 tra rii e canali. A Venezia si possono inoltre trovare diversi ambienti urbani caratteristici della città, quali la calle, il sotoportego, la ruga, la corte, il campo, il campiello, la riva, la fondamenta e la salizada. I nomi delle calli e dei campi sono dipinti sui muri (si tratta dei cosiddetti "nizioleti") eccezion fatta per Corte Cappello, a Castello.

I canali principali della città sono il Canal Grande ed il Canale della Giudecca. Il primo taglia in due la città tracciando una "S" (divide Venezia in due zone nettamente distinte: "de ultra", al di là dell'acqua, e "de citra", al di qua, distinzione ancora corrente, molto sentita dalla popolazione), il secondo, disponendosi a sud della città, separa il centro storico propriamente detto dall'isola della Giudecca ed è molto trafficato dalle grosse navi da carico e passeggeri che vanno ad attraccare alla Stazione Marittima. Anticamente le vie maggiormente usate erano proprio quelle d'acqua, che fornivano la visione principe della città: questo spiega perché alcune facciate importanti di palazzi diano su rii anche non molto larghi.

Nel tempo hanno avuto luogo discussioni sul futuro di Venezia. Già nel Cinquecento c'era chi, il proto Cristoforo Sabbadino, progettava il mantenimento dell'acqua e chi, lo scrittore Alvise Cornaro, auspicava il riscatto dal passato eliminando i canali. L'acqua ha sempre dato preoccupazioni. Richiede cure, investimenti cospicui per evitare l'impaludamento quanto l'allagamento. L'acqua nello stesso tempo, però, attrae e affascina e, senza di essa, Venezia perderebbe senso.

La conformazione ed il terreno su cui sorge Venezia hanno richiesto la soluzione a diversi problemi nella costruzione degli edifici e nell'urbanistica della città[87].

- Il consolidamento delle fondamenta, ottenuto piantando nel terreno instabile delle isole lagunari dei pali di legno.

- L'assenza di fonti di acqua potabile ha portato allo sviluppo dei campi e campielli, dove la stessa area urbana veniva usata come un'enorme cisterna, isolata dalle infiltrazioni della laguna con argilla e riempita di sabbia per la raccolta ed il filtraggio dell'acqua piovana, infine un pozzo al centro del campiello permetteva l'approvvigionamento di acqua potabile. Spesso le vere da pozzo sono vere e proprie opere d'arte in marmo bianco, al giorno d'oggi se ne contano 600 circa ma, prima della costruzione dell'acquedotto nel 1858, ne esistevano 6782 in tutta la città.[88][89]

- L'adeguamento delle abitazioni con ingressi via acqua per l'accesso delle persone e dei magazzini per il carico scarico delle merci.

Architettura, a Venezia, significa anche "architettura" del paesaggio e dell'ambiente.

Il delicato equilibrio della laguna, che risente dell'apporto di sedimenti e di acqua dolce dai fiumi, dell'invasione dell'acqua marina in base alle maree e al vento, ha reso necessario l'attento controllo del regime delle acque nel corso dei secoli, in ciò Venezia è stata maestra nel passato modellando la laguna con interventi idraulici e di gestione ambientale e trovando un equilibrio tra laguna e città. Tale equilibrio si è rotto nel corso del XX secolo a causa dell'intervento umano portando all'aggravamento del fenomeno dell'acqua alta[90]. Il progetto MoSE, ormai deciso da parte del Governo Nazionale per salvare Venezia dalle acque alte[91] è contestato da alcuni ambienti cittadini.[92]

Un elemento tipico dell'architettura di Venezia è la patera.

Come già accennato, il primo nucleo della città, ergo, il centro storico, è costituito da un insieme di isole poste nel mezzo della laguna di Venezia, sulla costa adriatica nord-occidentale (golfo di Venezia), per un totale di circa 60 000 abitanti. A queste si aggiungono la maggior parte delle isole dell'estuario (circa 30 000 abitanti) e la terraferma (circa 180 000) che con i suoi Errore in {{M}}: parametro 2 non è un numero valido. di estensione, rappresenta l'83% delle superfici emerse del territorio.

Il centro storico è sempre stato isolato dalla terraferma (cosa che in più occasioni ha rappresentato un efficiente sistema difensivo) fino al 1846, quando fu ultimato il ponte ferroviario, affiancato, nel 1933, dal ponte della Libertà, aperto al traffico stradale; lungo 4 km collega Mestre a piazzale Roma. Dista circa 37 km da Treviso e 40 km da Padova.

Suddivisioni storiche

Venezia è tradizionalmente divisa, fin dall'XI secolo in sei sestieri: Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, San Marco, Cannaregio e Castello. I confini territoriali comunali subirono però, dopo l'unità d'Italia, numerose variazioni. Nel 1883 vennero annessi i comuni di Lido e Malamocco. Successivamente entrarono a far parte del comune di Venezia Marghera (1917), Pellestrina (1923), Murano, Burano e Ca' Savio (1924) ed infine Chirignago, Zelarino, Mestre, Malcontenta e Favaro (1926).

Negli anni settanta si accese il dibattito sulla separazione dal comune di Venezia di tutta la zona della cosiddetta Terraferma veneziana. Nei tre referendum consultivi del 1979, 1989 e 1994 la maggioranza della popolazione si espresse contro la separazione. La zona di Cavallino-Treporti divenne invece comune autonomo nel 1999 a seguito del risultato positivo del referendum svoltosi il 13 dicembre 1998. A seguito dell'esperienza positiva del comune di Cavallino-Treporti, nel 2003 venne riproposta per la quarta volta alla cittadinanza la tematica della separazione dell'area di Mestre e della terraferma dalla Venezia insulare; anche quest'ultima consultazione referendaria ebbe esito negativo.

Suddivisioni amministrative

Il comune di Venezia è amministrativamente suddiviso nelle seguenti municipalità[93][94]:

- Municipalità di Venezia-Murano-Burano (altrimenti detta Venezia insulare) (69 679 ab. e 211 km²) (ex Quartieri numero 1 San Marco - Castello - Sant'Elena, numero 2 Cannaregio, numero 3 Dorsoduro - S.Polo - S.Croce, numero 4 Giudecca - Sacca Fisola, numero 7 Murano e numero 8 Burano)

- Municipalità di Lido-Pellestrina (altrimenti detta Venezia litorale) (21 691 ab. e 72 km²) (ex Quartieri numero 5 Lido - Malamocco - Alberoni e numero 6 Pellestrina - San Pietro in Volta)

- Municipalità di Favaro Veneto (23 376 ab. e 45 km²) (ex Quartiere 10 Favaro)

- Municipalità di Mestre-Carpenedo (altrimenti detta Mestre centro) (88 181 ab. e 24 km²) (ex Quartieri numero 11 Carpenedo Bissuola, numero 15 Piave 1866, numero 13 San Lorenzo 25 aprile, numero 12 Terraglio)

- Municipalità di Chirignago-Zelarino (altrimenti detta Mestre ovest) (37 629 ab. e 26 km²) (ex Quartieri numero 14 Cipressina - Zelarino - Trivignano e numero 16 Chirignago - Gazzera)

- Municipalità di Marghera (28 285 ab. e 35 km²) (ex Quartiere 17 Marghera - Catene e numero 18 Malcontenta)

Le municipalità furono istituite il 7 febbraio 2005 e divennero operative dal 21 aprile dello stesso anno. In precedenza, il territorio comunale era diviso in 13 quartieri (18 fino al 1997)[95].

Economia

Venezia è stata per quasi un millennio una città di commerci, diventata potente grazie ad essi e modellatasi nelle sue istituzioni ad uso dei mercanti.

Dopo la decadenza ottocentesca, nel Novecento la città ha trovato nuove risorse nel turismo.

Agricoltura

L'agricoltura conta sulle aree rurali della terraferma, in particolare quelle che si estendono a sud di Marghera e a est di Mestre. Degna di nota è anche l'orticoltura ancora praticata in varie isole della laguna che, più per la quantità, spiccano per la qualità e la specificità dei prodotti (tipico il carciofo violetto di Sant'Erasmo). Nel 2007 si contavano 917 imprese agricole nel territorio comunale (compreso Cavallino-Treporti), in netto calo rispetto al quinquennio precedente[96].

Pesca

La pesca si basa su 366 imprese[96]. La Vongola filippina (Tapes philippinarum), differente dalla Vongola verace italiana (Tapes decussatus)[97], detta in veneziano caparòssoło, introdotta nel Mediterraneo negli anni settanta e recentemente diffusasi in laguna[98], ha influito sulle forme di pesca tradizionale, la pesca del novellame e la pesca della mołéca; la mołéca è il granchio in una fase dello sviluppo (ovvero, durante il cambiamento della muta) in cui mancano parti dure ed è completamente molle, è una prelibatezza gastronomica e la sua pesca, compiuta ormai da pochi, si svolge secondo una tecnica immutata da secoli, trasmessa di padre in figlio e che richiede una decina di anni per la formazione del pescatore[99]. Negli ultimi anni si sono verificati episodi di criminalità legati alla pesca illegale di vongole in terreni inquinati[100][101].

Secondo il Censimento dell'Industria e dei Servizi del 2001[102], al settore primario partecipavano 760 addetti, pari al lo 0,5% della forza lavoro occupata nel comune.

Artigianato

Vista l'importanza del turismo, l'artigianato tipico è ben vivo in città. Tra i prodotti più noti, si ricordano i vetri di Murano e i merletti di Burano. È ancora attivo qualche squero, il cantiere dove si costruiscono e si riparano le imbarcazioni veneziane, come le gondole, secondo i metodi tradizionali.

Industria

L'industria del comune si basa sul polo di Porto Marghera, notevolmente ridimensionato rispetto a qualche decennio fa. L'inquinamento dell'aria è un problema ben conosciuto e che coinvolge tutta l'area della pianura padana, anche se è praticamente inesistente il traffico veicolare nella città storica si registrano gli stessi livelli di particolato Pm10 che si registrano sulla terraferma[103].

Il polo petrolchimico di Marghera genera emissioni di inquinanti nell'aria e nell'acqua della laguna. Una recente indagine ha rilevato le quantità per una serie di sostanze emesse in atmosfera distinte per settore di attività, leggiamo che in un anno (dati relativi al 1999) vengono emesse 23000 di ossidi di azoto, 27 000 t. di ossidi di zolfo, 1 500 t. di particelle sospese e ancora metalli come 9 t. di ferro, 3 t. di rame, 1, 5 t. di piombo e così via[104]. Se in un primo tempo, all'inizio del Novecento, il polo industriale era visto come fonte di progresso e di benessere economico, nel corso dei decenni nella popolazione si è sviluppato un atteggiamento sempre più critico, fino a sfociare nel celebre, e tormentato, mega processo al petrolchimico che ha visto fronteggiarsi come parte civile i lavoratori e familiari di lavoratori del petrolchimico, le autorità civili (tra queste la Regione Veneto, la Provincia ed il Comune di Venezia insieme alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Ambiente) associazioni ambientaliste e sindacali contro ventotto imputati e responsabili civili le maggiori aziende chimiche (Edison, Syndial (ex EniChem), Eni e Montefibre), il processo si è chiuso nel maggio del 2006 con la sentenza di Cassazione[105][106][107].

Al settore energetico (acqua, elettricità, gas) fanno capo 2 214 lavoratori. Gli addetti delle industrie estrattive e chimiche sono 7 176, quelli delle industrie metallurgiche 9 203; gli addetti all'edilizia sono 7 144. Le altre industrie riguardano 4 983 lavoratori[102].

Importante l'industria navale presente con la Fincantieri.

Servizi

Il settore trainante della economia veneziana è quello dei servizi. Nel commercio operano 35 629 unità, nei trasporti, nelle comunicazioni e nel settore informatico 7 346; credito e assicurazioni riguardano 22 262 lavoratori, mentre gli addetti ad altri servizi e alla pubblica amministrazione sono 37 070[102].

Turismo

È stata la città con il più alto flusso turistico in Italia fino al 2013,[108] con 29 326 000 presenze in provincia nell'anno 2002, rispetto a Roma (19 486 000) e a Firenze (9 540 000). Nella sola città si contavano 8 245 154 presenze e 3 496 160 arrivi, con una netta prevalenza di turisti stranieri sugli italiani e un netto incremento del turismo dai paesi asiatici (dati 2006[109]). Il flusso è abbastanza costante, anche se i periodi più intensi sono durante il Carnevale e fra maggio e ottobre.

Dal 2014 risulta la terza città d'Italia per numero di visitatori, dopo Roma e Milano, precedendo di poco Firenze.[110] Compreso il comune di Cavallino-Treporti, il turismo conta su 3 496 imprese[96]

Infrastrutture e trasporti

Per la sua particolarità di svilupparsi sia sulla terraferma sia sulla laguna, la città di Venezia ha sviluppato un complesso sistema di trasporti sia per via terrestre sia acquea, in grado di permetterle di assolvere a qualsiasi necessità di collegamento, approvvigionamento o di servizio, sia pubblico sia privato. Una simile peculiarità si rende evidente nel centro storico della città e nelle isole dove qualunque spostamento di persone o cose avviene o tramite imbarcazioni o per via pedonale.

La navigazione all'interno della gronda lagunare, sebbene ricada sotto diversi regolamenti e giurisdizioni (Comune di Venezia, Capitaneria di Porto di Venezia, Provincia di Venezia, Magistrato alle Acque, Comune di Chioggia, Capitaneria di Porto di Chioggia, Comune di Cavallino-Treporti) è stata in tempi recenti regolamentata in modo univoco con l'applicazione di un unico regolamento stabilito da un'autorità commissariale governativa e l'applicazione di limiti di velocità, zone a traffico limitato e in generale di un sistema di cartellonistica simile a quella in uso sulle strade. Tale azione di riordinamento del traffico acqueo è volta in particolare alla riduzione del moto ondoso provocato dalle imbarcazioni a motore che causa difficoltà di navigazione per le imbarcazioni tradizionali a remi e danni alle rive, costantemente sottoposte ad un intenso fenomeno erosivo.

Strade

La terraferma veneziana è importante snodo anche viario, in particolar modo per il traffico da e per l'Europa orientale e centrale, principali collegamenti autostradali e stradali sono:

- A4 Torino - Trieste: per Milano e Torino (oltre al centro-sud Italia da Padova con l'A13) e Trieste e la Slovenia;

- A27 Mestre - Pian di Vedoia: Belluno e l'area dolomitica;

- A57 Tangenziale di Mestre;

- SR 11 Padana Superiore: per Torino, via Milano;

- SS 13 Pontebbana "Terraglio": per l'Austria, via Treviso, Pordenone, Udine;

- SS 14 della Venezia Giulia: per il litorale, Trieste e la Slovenia;

- SS 309 Romea: per Ravenna.

L'intera rete è collegata al centro storico attraverso il ponte della Libertà, che congiunge la terraferma con i due terminali stradali della città:

- l'isola del Tronchetto, destinata al flusso turistico e privato, dotata di parcheggi e interscambi con le linee traghetto per il Lido e le linee di navigazione urbana. Dal Tronchetto dall'aprile del 2010 è più veloce raggiungere la città "pedonale" grazie al people mover;

- piazzale Roma, capolinea delle linee di autobus urbani ed extraurbani e polo di interscambio con le principali linee di navigazione urbana.

Ferrovie

Venezia è un importante snodo ferroviario per l'Italia nord-orientale in cui convergono le linee:

- Milano-Venezia: collega il capoluogo lagunare all'Italia nord-occidentale, passando per Vicenza, Verona e Brescia. Alcuni treni Proseguono poi per Torino. Anche i treni diretti verso l'Italia centro-meridionale (Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Bari, Lecce) percorrono questa linea fino a Padova, da dove proseguono sulla linea Padova-Bologna.

- Venezia-Trieste: è il collegamento con la Slovenia e l'Europa orientale e balcanica.

- Venezia-Udine: permette collegamenti con il Veneto settentrionale (a Conegliano si collega con la linea per Ponte nelle Alpi) e con l'Austria e l'Europa centrale e settentrionale.

- Trento-Venezia attraverso la Valsugana passando per Bassano del Grappa e Castelfranco Veneto

- Adria-Mestre linea che collega Venezia con i territori locali della città metropolitana e passando per la città di Piove di Sacco, la più grande dell'area circostante

Lo smistamento dei treni avviene presso la stazione di Venezia Mestre, da dove la ferrovia prosegue verso il lungo Ponte della Libertà fino ad arrivare alla stazione terminale di Venezia Santa Lucia, posta all'estremità occidentale del Canal Grande e luogo di interconnessione con i trasporti urbani lagunari.

Venezia è una delle mete servite dal famoso Venice-Simplon Orient Express.

Porti

Il porto di Venezia è il sesto porto in Italia per volume di traffico commerciale. Il movimento merci vede transitare il 6% del traffico totale nazionale, con 29 000 migliaia di tonnellate circa (dati 2004).[111] Relativamente basso invece il traffico passeggeri: il movimento complessivo tra sbarchi e imbarchi di 1 365 375 unità rappresenta il 3,06% del totale nazionale (dati 2005).[112] È da notare però che il 70% circa del traffico passeggeri è dato dal settore crocieristico: il più ad alto valore aggiunto. Oltre a ciò, il trend di crescita di questo settore è stato rapidissimo: in dieci anni è passato da meno di mezzo milione a 1 453 513 passeggeri (dati 2006),[113] facendo di Venezia il primo porto crocieristico italiano ed uno dei primi al mondo: su un parco mondiale di 282 navi da crociera, ben 80 toccano lo scalo veneziano.[114]

Le navi accedono in laguna attraverso le due "bocche di porto" del Lido e di Malamocco. I moli e le banchine sono dislocati su un'ampia porzione di territorio e ripartiti per funzione:

- sulla terraferma, a Porto Marghera, si concentra il traffico commerciale, specialmente con navi portacontenitori e petroliere che alimentano l'interporto e la zona industriale;

- nel centro storico, alla Stazione Marittima, attraccano invece le navi traghetto per la Grecia e la Turchia e le grandi navi da crociera;

- sempre in centro storico, prevalentemente lungo la riva dei Sette Martiri, trovano ormeggio invece i grandi yacht privati.

Aeroporti

Sulla terraferma, in località Tessèra, è ubicato l'Aeroporto Internazionale Marco Polo, terzo in Italia per volume di traffico passeggeri, con 1 983 745 passeggeri su voli nazionali pari al 4,0% nazionale e 3 809 586 su voli internazionali pari al 6,6% nazionale; quarto per movimenti totali, con 73 458 voli equivalente al 5,7% del totale nazionale (dati 2005). Nel trasporto merci, Tessera è il secondo scalo in regione dopo l'aeroporto di Treviso-Sant'Angelo, il traffico merci movimenta 12 341 migliaia di tonnellate, pari al 1,5% del totale nazionale (dati 2005).[115]