Ulisse: differenze tra le versioni

Annullata la modifica 99879276 di Margonari (discussione): rilevanza enciclopedica non chiara (al momento mancano fonti terze e pubblicate); parimenti l'autore sembra a sua volta non enciclopedico; se s'intendono apportare modifiche siffatte, si prega di raggiungere il necessario consenso in discussione, grazie mille Etichetta: Annulla |

Inserimento libro che tratta della figura dell'eroe omerico - fonte: (Il Giornale - quotidiano) http://blog.ilgiornale.it/franza/2017/04/10/valerio-mello-e-il-suo-cercando-ulisse-uscito-il-nuovo-libro-del-giovane-poeta-italiano-alla-scoperta-del-modo-esistenziale-dellessere/ |

||

| Riga 152: | Riga 152: | ||

* ''Il romanzo di Odisseo'' (2014) - Romanzo per ragazzi di Valerio Massimo Manfredi |

* ''Il romanzo di Odisseo'' (2014) - Romanzo per ragazzi di Valerio Massimo Manfredi |

||

* ''Ulisse e Batman'' - Fumetto di [[Bob Kane]] |

* ''Ulisse e Batman'' - Fumetto di [[Bob Kane]] |

||

*Cercando Ulisse (2017) - raccolta di testi in prosa poetica di Valerio Mello |

|||

== Ulisse nella cinematografia == |

== Ulisse nella cinematografia == |

||

Versione delle 08:28, 27 set 2018

| Ulisse | |

|---|---|

| |

| Saga | Ciclo troiano |

| Nome orig. | Ὀδυσσεύς (Odysseus) |

| 1ª app. in | Iliade di Omero, IX secolo a.C. circa |

| Caratteristiche immaginarie | |

| Epiteto | Laerziade (patronimico, da Laerte), "prudente", "distruttore di rocche", "luminoso", "astuto", "divino", "dal multiforme ingegno" |

| Luogo di nascita | Itaca |

Ulisse (dal latino Ulyssēs, ma anche Ulixēs), od Odisseo (pronunciato [odisˈsεːo] o alla latina [oˈdisseo][1]; in greco antico: Ὀδυσσεύς? [odysˈseʊ̯s], latinizzato in Odysseus, ma anche alla base del più comune Ulisse), è un personaggio della mitologia greca. Originario di Itaca detta la terra del sole, è uno degli eroi achei descritti e narrati da Omero nell'Iliade e nell'Odissea, l'opera letteraria che lo ha come protagonista e che da lui prende il nome.

Il nome e la sua storia

Il vero nome di Ulisse era Odisseo, nome dal significato formidabile che gli fu assegnato dal nonno Autolico, motivandolo come "odiato dai nemici" che il nonno si era procurato, da coloro che lui farà per il primato della sua mente, "futura cagione di molte invidie". Ὀδυσσεύς Odysséus deriverebbe dal verbo greco ὀδύσσομαι odýssomai, "odiare", "essere odiato", quindi significherebbe "Colui che è odiato", ma fra i possibili significati dobbiamo citare "collerico" o addirittura "il piccolo", quest'ultima definizione si adatterebbe alla sua statura, non altissima.

Ulisse, epiteto datogli dai Romani e reso celebre da Livio Andronico (che significa "Ferito ad un'anca"), epiteto formato da due parole in riferimento a una ferita riportata alla coscia in una battuta di caccia al cinghiale (nelle foreste di Castalia), è la "personificazione" dell'astuzia, del coraggio, della curiosità e dell'abilità manuale. Figlio di Anticlea moglie di Laerte dal quale ereditò il regno e di Sisio, da parte materna Ulisse è pronipote di Ermes. Sposo di Penelope e padre di Telemaco e secondo molte tradizioni di Telegono, avuto con la maga Circe.

Secondo un'altra tradizione il padre di Ulisse era Sisifo, che lo generò con la madre Anticlea in qualità di amante prima che si unisse con il re di Itaca Laerte.[2] Sisifo infatti è considerato come la figura del grande ingannatore degli dei.

La follia simulata

Odisseo aveva consultato un oracolo dal quale era stato ammonito che, se fosse andato a Troia, sarebbe tornato in patria solo dopo vent'anni e in condizioni di miseria. In seguito quando Agamennone, accompagnato da Menelao e Palamede, fece visita all'eroe per convocarlo in onore del solenne giuramento che aveva pronunciato sulle carni di cavallo, Odisseo architettò di giustificare la sua riluttanza alla guerra comportandosi come un pazzo. I tre uomini lo sorpresero con un cappello da contadino a forma di mezzo uovo mentre arava un campo pungolando un asino e un bue aggiogati insieme e lanciandosi alle spalle manciate di sale. Palamede, per verificare la sanità dell'uomo, strappò Telemaco bambino dalle braccia della madre e lo posò per terra davanti alle zampe delle bestie aggiogate all'aratro; Odisseo subito arretrò tirando le redini per risparmiare il figlio smascherando la sua macchinazione, e cedette ad arruolarsi nella spedizione[3].

Le versioni della guerra di Troia

Esistono diverse versioni di tale racconto:

- secondo Apollodoro, Ulisse crea il progetto del Cavallo di Troia, ma è Epeo, famoso artista, a costruirlo prendendo il legno dal sacro monte Ida[4];

- secondo Igino, Epeo, figlio di Panopeo, con l'aiuto di Atena riuscì a realizzare l'intera opera senza l'aiuto di Ulisse[5];

- secondo Tzetze, Prilide guidato da Atena propose l'idea del cavallo di legno ed Epeo fu ben lieto di costruire tale opera. Ulisse ne prese tutto il merito[6];

- secondo Pausania, il cavallo di legno era semplicemente una macchina bellica con la quale i greci attaccarono le mura e le distrussero[7];

- secondo Virgilio, i Troiani ritennero che il cavallo fosse un dono di Atena, dato che Odisseo e Diomede avevano derubato il tempio della dea[8] Ulisse avrebbe perciò consacrato il cavallo ad Atena per evitare la sua collera[9].

Ritorno in patria, a Itaca

Re di Itaca, figlio di Laerte (anche se una tradizione lo vuole figlio di Sisifo) e di Anticlea, sposo di Penelope, padre di Telemaco, Ulisse (Odisseo) vorrebbe ritornare agli affetti familiari e alla nativa Itaca dopo dieci anni passati a Troia a causa della guerra (suo è l'espediente del cavallo di legno che permette di sbloccare la situazione), ma l'odio di un dio avverso, Poseidone, glielo impedisce. Costretto da continui incidenti e incredibili peripezie, dopo altri dieci anni, grazie anche all'aiuto della dea Atena, riuscirà a portare a compimento il proprio ritorno a casa.

Le tappe

Le tappe del ritorno (in greco "νόστος", "nostos") sono dodici, numero degli insiemi perfetti. Si alternano tappe in cui l'insidia è manifesta (mostruosità, aggressione, morte) a tappe in cui l'insidia è solo latente: un'ospitalità che nasconde un pericolo, un divieto da non infrangere. Ulisse continua a non riuscire a tornare a Itaca perché il dio Poseidone, adirato con lui, gli scatena contro venti furiosi e continui naufragi e pericolosi approdi in altre terre.

I Ciconi

Dopo la partenza da Troia, Ulisse fa tappa a Ismaro, nella terra dei Ciconi (in greco, Kìkones), e li attacca per fare bottino. Qui risparmia Marone, sacerdote di Apollo, che gli dona del vino forte e dolcissimo che gli tornerà utile nella grotta di Polifemo.

I Lotofagi

Seconda tappa nella terra dei Lotofagi, cioè mangiatori di loto. Essi sono ospitali ma insidiosi: offrono infatti ai compagni di Ulisse (Odisseo) il loto, un frutto che fa dimenticare il ritorno, costringendo l'eroe a legarli e a trascinarli a forza sulle navi.

Il ciclope Polifemo

Ulisse, insieme ai suoi compagni, approda su un'isola abitata dalle ninfe. Ulisse vuole andare a chiedere ospitalità in un'isola vicina e porta con sé una nave e alcuni suoi compagni. Giungono nella grotta di Polifemo, che nel frattempo è uscito a pascolare le pecore, e la trovano con i graticci pieni di formaggi enormi e il latte appena munto. I compagni pregano Ulisse di prendere i formaggi, rimettersi in mare e scappare, ma l'eroe vuole ricevere i doni dell'ospitalità. Polifemo ritorna: è orrendo, un gigante con un solo occhio in mezzo alla fronte. Quando li vede sta preparando la sua cena, e allora prende due compagni di Odisseo e li divora. Poi si mette a dormire, così Ulisse medita come scappare da quella disavventura.

Inizialmente pensa di estrarre la spada e così ucciderlo, ma poi riflette che in quel modo sarebbero morti anche loro, perché nessuno poteva smuovere il grande macigno che il ciclope aveva posto davanti alla porta. Poi vede un ramo d'ulivo, gigantesco, ancora verde, che a lui pareva l'albero di una nave da venti remi, e che Polifemo aveva conservato per farne un bastone. Ordina ai compagni di tagliarne un pezzo e intanto lui lo appuntisce. La sera dopo l'eroe offre al ciclope il vino che gli aveva donato Marone. Polifemo, contento del vino offerto, chiede poi a Ulisse il suo nome. L'eroe acheo risponde che il suo nome è "Nessuno" (in greco antico "οὐδείς" - oudeís - parola assonante con il nome di Odisseo). Il ciclope si addormenta, ubriaco a causa del potente vino bevuto, e Ulisse e i compagni colgono l'occasione: prendono il ramo,fanno diventare incandescente la punta dell'ulivo e accecano l'unico occhio del ciclope. Gli altri due fratelli di Polifemo accorrono ma ritornano indietro quando il ciclope dice: "Nessuno, amici, mi uccide con l'inganno e non con la forza". La mattina dopo Polifemo fa uscire a pascolare le sue pecore, ma per evitare che qualcuno fugga, stende le mani in modo da tastare il vello delle pecore. Allora l'eroe e i suoi compagni si legano sotto dei montoni, riuscendo così a sfuggire.

Eolo

Qui Ulisse giunge quindi nell'isola di Eolo, dio dei venti, da cui viene ospitalmente accolto per un mese, ricevendo in dono l'otre dei venti, accompagnato da un divieto da non infrangere: nessuno dovrà aprire l'otre. Saranno i compagni però che, invidiosi del dono dell'ospite, ormai in prossimità di Itaca, approfittando del sonno di Odisseo, apriranno l'otre scatenando i venti che risospingeranno la nave al largo.

I Lestrigoni

Quinta tappa presso i Lestrigoni, giganti mostruosi quasi quanto i Ciclopi. Anche qui Odisseo perde alcuni compagni e i giganti bersagliano la sua flotta abbattendo undici navi. Solo quella dell'eroe si salva.

Circe e L'Ade

Giunge poi nell'isola di Circe, una maga seducente che trasforma i compagni di Odisseo in porci. Grazie all'aiuto di Ermes, che gli dà una misteriosa erba quale antidoto alla maledizione della maga, l'eroe riesce ad evitare l'insidia e costringe Circe a restituire ai compagni sembianze umane. Dopo essersi fermato un anno da Circe, Odisseo - su indicazione della stessa maga - si accinge a una nuova prova, la catabasi nel regno dei morti. Lì riesce a entrare in contatto con le figure dei compagni perduti durante la guerra di Troia, con la madre e con l'indovino Tiresia, che gli presagirà un ritorno luttuoso e difficile, invitandolo a guardarsi dal toccare le vacche del Sole iperionide.

Le Sirene

Rimessosi in rotta, Ulisse se la vede con le pericolose sirene; allora tappa le orecchie ai compagni e si fa legare all'albero della nave per ascoltarle. Superato lo scoglio delle sirene Ulisse si sta dirigendo verso lo Stretto di Messina.

Scilla, Cariddi e l'isola di Elio

Ulisse tenta di superare i mostri Scilla e Cariddi. Scilla mangia sei volte sei compagni di Ulisse. A impresa compiuta, Odisseo non riesce a frenare la voglia dei compagni di banchettare con le invitanti mucche di Elio (altre versioni dicono di Era o Apollo). Per questo Odisseo racconta di essere stato per nove giorni in balia di terribili tempeste scatenate da Zeus, con la nave e i compagni uccisi da Scilla.

Calipso

Scampato alla tempesta riuscì a salvarsi grazie all'arrivo sull'isola di Ogigia, dove incontra Calipso. Essa è una ninfa molto bella e immortale che andando a stendere i panni con le sue ancelle trova Ulisse naufrago nudo e sporco. Quindi lo accoglie e si innamora di lui e visto che tra poco deve celebrare le nozze spera di sposarsi con l'uomo dal multiforme ingegno. Dopo sette anni di "prigionia" lontano da casa, Ermes viene ad avvisare la ninfa di lasciare Ulisse, il quale costruita una barca parte per Itaca, ma ad un passo dalla terra natia, Poseidone lo ferma.

I Feaci

Odisseo un giorno sbarcò nell'isola dei Feaci, dove incontrò Nausicaa, la figlia di re Alcìnoo e le chiese dei vestiti e dov'era la reggia del re. Andò alla reggia e dopo aver svelato il suo nome e raccontato le sue peripezie, il re gli diede una nave per ritornare a casa. Il giorno dopo si imbarcò, salutando tutti.

Ritorno a Itaca

Quando arrivò a Itaca con l'aiuto di Atena si fece ospitare da Eumeo, come mendicante. Dopo essersi rivelato al figlio e al fedele Eumeo si recò alla reggia facendosi accogliere appunto come un mendicante. Qui, schernito ripetutamente dai tracotanti Proci, partecipa alla gara di arco organizzata da Penelope, che aveva promesso di consegnarsi in sposa a colui che sarebbe riuscito a scoccare una freccia dal pesante arco del marito facendola passare per le fessure di dodici scuri allineate. Nessuno dei pretendenti riuscì anche solo a tendere l'arco, e così Odisseo chiese di poter fare un tentativo. Sotto gli occhi torvi dei Proci, dopo aver scaldato l'arma sulla fiamma, Odisseo riesce perfettamente nell'impresa di tendere l'arco e scoccare. A questo punto, spalleggiato da Atena, non gli rimane che scatenare la vendetta che aveva attentamente preparato con Eumeo, Filezio e il figlio, togliendo tutte le armi ai Proci per poi ucciderli. Euriclea andò a chiamare Penelope per dirle che Odisseo non era morto; quando lei lo vide non disse niente, non si convinceva che fosse suo marito, fino a quando lui disse qualcosa che poteva sapere solo lei e lei lo riconobbe, lo strinse forte piangendo. Anche Telemaco fu felice per i suoi genitori.

Le possibili morti di Ulisse

Nel libro undicesimo dell'Odissea, l'indovino Tiresia predice il futuro del re itacese: infatti gli profetizza una morte "Ex alos"[10], che vuol dire "dal mare" o "lontano dal mare". Una volta uccisi i Proci, ripartirà verso terre lontane, ai confini del regno di Poseidone, ossia oltre le Colonne d'Ercole. Giungerà ad una terra dove non si conoscono il mare e le navi e dove non si condiscono i cibi col sale. Quando un viandante scambierà il remo di Ulisse per un ventilabro (strumento agricolo consistente in una pala di legno con cui si ventilava il grano sull'aia, allo scopo di separarlo dalla pula) potrà fermarsi, piantare il remo e offrire sacrifici a Poseidone. Tornerà quindi ad Itaca, offrirà sacrifici a tutti gli dèi e una lieta morte verrà dal mare durante una serena vecchiaia, circondato da popoli pacificati. Le ulteriori peregrinazioni di Ulisse e la sua morte sono state trattate in canti epici che non sono pervenuti. Per questo, diversi scrittori hanno ipotizzato la possibile morte di Ulisse. Letteratura e miti ci narrano cinque diverse versioni sulla morte di Ulisse:

- nell'Epitome dello Pseudo-Apollodoro, tornato ad Itaca, l'eroe scopre che Telemaco ha lasciato la sua casa. Dopo che un oracolo gli ha predetto infatti che Ulisse sarebbe morto per mano del figlio, Telemaco ha scelto l'esilio volontario nella vicina Cefalonia. Ulisse, senza esserne a conoscenza, ha dato un figlio a Circe, presso la quale aveva soggiornato nel suo lungo viaggio di ritorno da Troia. Telegono, questo il suo nome, era alla ricerca del padre e, sulle sue orme, giunge ad Itaca. Lo sbarco di stranieri provoca un immediato allarme, così Ulisse e le sue guardie scendono alla riva. Ne nasce una battaglia, in cui Ulisse muore proprio per mano di Telegono.

- nella Divina Commedia di Dante Alighieri, Inferno - Canto ventiseiesimo, il poeta immagina l'ultimo viaggio di Ulisse (riferendosi alla versione in latino di Ovidio), l'ultima sfida oltre le Colonne d'Ercole. L'impresa si conclude con il naufragio provocato da un enorme vortice e la morte dell'eroe greco con tutti i suoi compagni.

- ne L'ultimo viaggio (nei Poemi conviviali) di Pascoli, Ulisse, passati dieci anni dal suo ritorno, riprende il mare e percorre a ritroso il viaggio dell'Odissea. Ma i suoi ricordi non corrispondono più alla realtà. Presso l'isola delle sirene naufraga e il suo corpo è trasportato dal mare sull'isola di Calipso.

- in L'oracolo di Valerio Massimo Manfredi Ulisse, condannato all'immortalità per l'offesa arrecata a Poseidone, sopravvive fino ai giorni nostri, dove assunta l'identità di un ufficiale della marina militare greca manovra segretamente i protagonisti della vicenda per poter compiere la profezia di Tiresia ed essere finalmente in grado di morire.

- Ulisse, come venne scritto da Plinio il Vecchio, muore di vecchiaia.

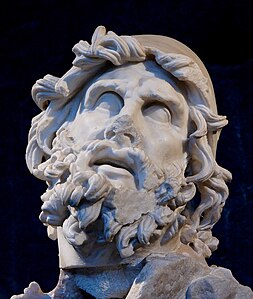

Ulisse nell'arte

Nell'arte greca, le prime raffigurazioni di Odisseo sono di pittori vascolari del periodo orientalizzante, inizio del VII secolo, dunque immediatamente successive la composizione dell'Odissea stessa. Nelle loro opere la più rappresentata è la scena dell'accecamento di Polifemo da parte di Odisseo e dei suoi compagni, episodio che più di altri evidenzia l'astuzia e l'intelligenza dell'eroe, per cui si vede come sin dall'inizio l'arte figurativa interpreti correttamente la figura di Odisseo, secondo la lettura che ne verrà data nei secoli successivi. In quanto a frequenza di attestazione, poi, per secondo viene l'incontro con Scilla, il peggior pericolo forse tra quelli effettivamente corsi da Odisseo durante le sue peregrinazioni e per terzo, infine, quello con le Sirene, simbolo per eccellenza del potere della seduzione della conoscenza.

Dopo l'età protogreca le raffigurazioni del mito di Odisseo, comparse, come s'è detto, improvvisamente e massicciamente nella pittura vascolare e in quella minore nella prima metà del VII secolo, si interrompono quasi del tutto. Per l'età classica ci è pervenuto un solo esempio, un cratere italico del tardo V secolo, che però si riferisce non al testo omerico ma a Il Ciclope, il dramma satiresco di Euripide. Il tema diventerà nuovamente fiorente solo in età ellenistica, per poi diventare una tra le fonti di maggiore ispirazione per l'arte romana.

Ulisse nella letteratura

Ulisse è, per antonomasia, l'uomo affascinato dall'ignoto. James Joyce prende a modello la sua figura e la sua storia per il suo romanzo, l'Ulisse. Ugo Foscolo vide nel proprio destino di esule somiglianze con quello dell'eroe omerico. Guido Gozzano, in piena polemica antidannunziana, lo presenta ironicamente come una specie di moderno "viveur", con il nome di Re-di-Tempeste (L'ipotesi, 1907)[11].

- Il ritorno d'Ulisse in patria (1641) - Libretto di Iacopo Badoer per l'opera di Claudio Monteverdi

- Los trabajos de Ulises (1648) - Commedia di Luis Belmonte Bermúdez

- Ulisse - (Ulysses, 1706) - Tragedia di Nicholas Rowe

- Ulisse il giovane (1720) - Tragedia di Domenico Lazzarini (1668-1734)

- Ulisse (1778) - Tragedia di Ippolito Pindemonte

- Le avventure di Ulisse (The Adventures of Ulysses, 1808) - Romanzo per ragazzi di Charles Lamb

- Ulysses (1833) - Poema di Alfred Tennyson

- Ulisse (Ulysse, 1852) - Dramma di François Ponsard

- Il ritorno di Ulisse (The Return of Ulysses, 1890) - Dramma di Robert Seymour Bridges

- L'ultimo viaggio di Ulisse (1901) - Poemetto di Arturo Graf

- L'ultimo viaggio (1904) - Di Giovanni Pascoli, incluso nei Poemi conviviali

- Il ritorno di Ulisse (Powrót Odysa, 1907) - Tragedia di Stanisław Wyspiański

- Penelope (1908) - Dramma di W. S. Maugham

- L'arco di Ulisse (Der Bogen des Odysseus, 1913) - Opera di Gerhart Hauptmann

- Ulisse (Ulysses, 1922) - Romanzo di James Joyce (in modo indiretto)

- Capitan Ulisse (1924) - Dramma di Alberto Savinio

- La menzogna di Ulisse o Nascita dell'Odissea (Naissance de l'Odyssée, 1930) - Romanzo di Jean Giono

- L'Odissea (1931) - Dramma di Gjergj Fishta

- Ulisses - Poesia di Fernando Pessoa dalla plaquette Mensagem (1934), dove l'eroe greco è l'ipotetico fondatore di Lisbona

- La guerra di Troia non si farà (La guerre de Troie n'aura pas lieu, 1935) - Dramma di Jean Giraudoux

- Odissea (1938) - Poema di Nikos Kazantzakis

- Itaca - Poesia di Konstantinos Kavafis

- RItorno a Itaca (Strändernas svall, 1946) - Romanzo di Eyvind Johnson e omonimo dramma del 1948

- Ulisse - Poesia lirica di Umberto Saba, che chiude la sezione Mediterranee (1947) del suo Canzoniere

- Diario di Penelope (1947) - Racconto di Kostas Varnalis

- Il testamento di Odisseo (Das Testament des Odysseus, 1957) - Romanzo di Walter Jens

- The Luck of Troy (1961) - Romanzo di Roger Lancelyn Green (1918-1987)

- Odissea, libro XXIII - Poesia di Jorge Luis Borges, nella raccolta L'altro, lo stesso (1964)

- Horcynus Orca (1975) - Romanzo di Stefano D'Arrigo (in modo indiretto)

- The Second Voyage (1977) - Poema del poeta irlandese Eiléan Ní Chuilleanáin

- Itaca e oltre (1982) - Saggio di Claudio Magris

- ULISSE di Paolo Granzotto (1988) - Editore Rizzoli

- L'oracolo (1992) di Valerio Massimo Manfredi - Un Ulisse misterioso sopravvissuto fino ai giorni nostri

- Odyssey: A Stage Version (1993) - Dramma di Derek Walcott

- Itaca (Ithaka, 1996) - Dramma di Botho Strauß

- Itaca per sempre (1997) - romanzo di Luigi Malerba

- Ulisse (1997) - Romanzo saggio di Antonio Spinosa

- Dicono di Odisseo (Koning Odysseus, 2000) - Romanzo di Imme Dros

- Il signore di Troia (The Lord of the Silver Bow, 2005), L'ombra di Troia (The Shield of Thunder, 2006) e La caduta dei re (The Fall of the Kings, 2007) - Trilogia di romanzi fantasy di David Gemmell trasfiguranti la guerra di Troia

- Il canto di Penelope (The Penelopiad, 2005) - Romanzo di Margaret Atwood che racconta il mito dal punto di vista della moglie

- Ulisse. Il mare color del vino (2006) - Il mito narrato ai giovani da Giovanni Nucci

- Las criptas de la crítica. Veinte lecturas de la Odisea (2008) - Saggio "demisificatore" di Núria Perpinyà

- Ulysse from Bagdad (2008) - Romanzo di Éric-Emmanuel Schmitt (in modo indiretto)

- L'importanza di chiamarsi Ulisse (2010) - Saggio di Francesca Alghisio e Nicola Fedel

- Il giuramento (2012), Il ritorno (2013) e L'oracolo (2014) - Serie Il mio nome è Nessuno di romanzi di Valerio Massimo Manfredi

- Mytico! (2012) - Fumetto allegato al quotidiano "Il Corriere della Sera" che narra leggende greche

- Il romanzo di Odisseo (2014) - Romanzo per ragazzi di Valerio Massimo Manfredi

- Ulisse e Batman - Fumetto di Bob Kane

- Cercando Ulisse (2017) - raccolta di testi in prosa poetica di Valerio Mello

Ulisse nella cinematografia

Film sull'Odissea

- Odissea, regia di Giuseppe De Liguoro (1911)

- Ulisse, regia di Mario Camerini (1954)

- Odissea - Le avventure di Ulisse, regia di Franco Rossi (1968)

- L'Odissea (miniserie televisiva), regia di Andrej Končalovskij (1997)

- Mission Odyssey (2002) - serie animata franco-tedesca in 26 puntate[12]

Film in cui compare solo la figura di Ulisse

- Elena di Troia, regia di Robert Wise e Sergio Leone (co-regia) - (1956)

- L'ira di Achille, regia di Marino Girolami (1962)

- Helen of Troy - Il destino di un amore, regia di John Ken Harrison (2003)

- Troy, regia di Wolfgang Petersen (2004)

Iliade

Nell'Iliade Ulisse non ha un ruolo molto importante, anche se il poeta non manca di sottolineare il suo valore bellico. Nel quinto libro, dopo aver assistito alla morte di Tlepolemo per mano di Sarpedonte, egli decide di non inseguire l'assassino del suo compagno, ma di attaccare gli altri guerrieri lici, uccidendo Cerano, Alastore, Cromio, Alcandro, Alio, Noemone e Pritani. In seguito Ulisse lo si vede per lo più a fianco di Diomede, ed è con lui che compie le imprese più note: nel decimo libro, i due assaltano il campo dei Traci, con Diomede che sgozza i nemici addormentati e Ulisse che gli copre le spalle: nell'undicesimo, Ulisse colpisce a morte il giovane Molione, valletto e auriga del re asiatico Timbreo, ucciso poco prima da Diomede. Egli è anche, insieme ad Agamennone, Diomede, Aiace Telamonio, Aiace Oileo, Idomeneo, Merione, Euripilo e Toante, tra coloro che si offrono di affrontare Ettore in duello. In seguito durante i giochi funebri in onore di Patroclo, Odisseo partecipa alla gara di lotta affrontando Aiace Telamonio. Ulisse riesce a tenere testa ad Aiace grazie alla sua astuzia, ma Achille ferma la gara assegnando la vittoria ad entrambi. Inoltre partecipa anche alla gara di corsa insieme ad Aiace Oileo e Antiloco; ottiene la vittoria grazie all'aiuto di Atena.

Odissea

L'Odissea è uno dei nostoi (o ritorni) che raccontano le avventure degli eroi omerici dopo la guerra, ma tra tutti questi poemi (in principio trasmessi oralmente) è certamente il più famoso. La fama del poema è certamente legata al suo personaggio principale che rappresenta, anche secondo la nozione comune, l'uomo moderno. Una caratteristica di Ulisse è certamente la tradizionale καλοκαγαθία (=benignità) eroica, l'essere di bell'aspetto ed eticamente virtuoso, cui aggiunge uno straordinario senso pratico e una grande curiosità che, unita al suo incredibile genio, lo rendono capace di risolvere ogni ostacolo con successo.

Si deve inoltre ricordare che Ulisse nel suo viaggio all'interno dell'Ade incontra anche la madre, morta di dolore dopo la partenza del figlio per la guerra. Odisseo vede poi amici e personaggi illustri (come Achille, il giudice Minosse, Orione): vede anche i dannati, come Tantalo e Sisifo. Tuttavia le anime che Ulisse incontra nell'Ade sono prive di vera e propria forza interiore, sono prive di ricordi, sono ombre presentate sotto forma di sogni. Esse infatti hanno bisogno di sangue (ed è per questo che Circe dona a Ulisse e ai suoi compagni un agnello e una pecora nera da sacrificare) per ricordare le loro vite passate, e le rimpiangono amaramente. Anche per questo l'Odissea può essere considerata un "proseguimento dell'Iliade": alla morte di personaggi illustri come Achille, Ettore o Patroclo, i nemici o gli eroi stessi annunciano il rimpianto, molto diverso dalla nostra concezione di morte attuale, l'andare in un mondo migliore, onore concesso solo a pochi fortunati parenti, amici o umani amati dagli dei.

I morti rimpiangono la luce del sole perché è la cosa che ricorda più ai defunti la vita, l'amore, la vendetta, gli istinti primordiali dell'uomo. La madre e la moglie di Ulisse sono intese come persone "buone" e molto legate alla famiglia per fedeltà e forza d'animo, così come nell'Iliade lo sono la madre e la moglie di Ettore, Ecuba e Andromaca, che mal sopportano la morte di Ettore ma continuano la loro vita, amaramente.

Aiace

Nella tragedia di Sofocle Aiace, che prende il nome dal protagonista, Ulisse è colui che con Agamennone e Menelao ha suscitato l'ira, e con essa la follia di Aiace. La tragedia ha infatti inizio con Aiace che ha trucidato di notte un intero gregge di pecore, credendole soldati Greci a causa di un inganno di Atena, perché voleva vendicarsi della decisione da parte dei due Atridi di assegnare a Ulisse, piuttosto che a lui, le armi del defunto Achille.

Tuttavia in questa tragedia Ulisse ha un ruolo quasi marginale, ma alla fine è lui ad intervenire nella lite fra Teucro (figlio di Telamone e fratellastro di Aiace) che voleva seppellire il corpo del fratellastro suicida, e i due capi Atridi che volevano invece negare al cadavere la sepoltura per punirlo del tentato eccidio. Ulisse infatti entra in scena e con poche parole riesce a convincere Agamennone a lasciare che Aiace venga sepolto in virtù dei suoi meriti e del suo passato apporto all'esercito greco. Teucro tuttavia non gli permetterà di partecipare alla sepoltura, come egli avrebbe invece voluto, per non fare cosa sgradita al defunto.

Va ricordato inoltre che nell'Odissea (Libro XI), quando Ulisse andrà nel regno dell'Ade e incontrerà fra gli altri personaggi Aiace, costui si rifiuterà orgogliosamente di rivolgergli la parola e riappacificarsi con lui.

Eneide

Nel poema virgiliano Ulisse compare in carne e ossa nel libro II: calatosi dal cavallo di legno con molti altri Achei, entra in Troia, dove ferisce Pelia, un amico di Enea. Nel libro VI si scoprirà anche che durante la presa della città egli ha fatto irruzione insieme a Menelao nella casa di Deifobo, come narrato dalla stessa vittima (incontrata da Enea nell'Ade); che però non rivela il nome del suo assassino.

Commedia dantesca

Nel XXVI canto dell'Inferno di Dante è condannato al pari di Diomede alla tribolazione eterna, nella bolgia dei consiglieri di frode, a causa degli inganni perpetrati (il Cavallo di Troia, l'inganno che fa ad Achille per recarsi a Troia e il furto del Palladio). Viene anche narrata la sua morte: Ulisse venne rovinato dalla sua smania di conoscenza, dopo aver oltrepassato le colonne d'Ercole (Canto XXVI), naufragando miseramente poco prima di poter sbarcare sull'isola nella quale si trova la montagna del Purgatorio. Per Dante, il folle viaggio rappresenta la volontà di superare i limiti della conoscenza umana; la follia di Ulisse non consiste nella ribellione personale contro un ordine prestabilito, bensì nel tentativo di superare i limiti della finitezza dell'essere umano. Ulisse è perciò sicuramente considerato da Dante un magnanimo. Ma il peccato di Ulisse, oltre essere quello di aver provocato con le sue menzogne dolore e sofferenza, nasce anche dall'aver portato all'eccesso le sue virtù, confidando in esse senza il sostegno della Grazia divina, e volendo farsi simile a Dio stesso. La follia consiste nella dimenticanza di essere una semplice creatura, esaltando la propria intelligenza al punto di trasformare ciò che è positivo (il desiderio di seguire virtute e conoscenza) in un'irragionevole negazione dell'esistenza di ogni limite.

Ulisse nella letteratura dopo Dante

Ugo Foscolo nel sonetto A Zacinto fa di Ulisse la metafora della condizione umana e dell'esilio. Giovanni Pascoli nella poesia Ultimo viaggio che fa parte dei Poemi conviviali, interpreta Ulisse in chiave moderna come un personaggio triste e deluso, pieno di dubbi, alla ricerca della propria identità, con la sempre presente ansia di cogliere il vero senso delle cose. L'Ulisse pascoliano afferma che "il mio sogno non era altro che sogno, e vento e fumo". Poi la sua nave naufraga. Il passato riserva solo sogni, e l'unica realtà per l'uomo è la perenne attualità del morire, un annullamento definitivo nel silenzio della morte.

Gabriele D'Annunzio vede nell'eroe omerico il modello di superuomo che egli stesso vorrebbe incarnare. Nel primo libro delle Laudi il poeta immagina di incontrare l'eroe omerico che naviga nel mar Jonio in solitudine, sprezzante del pericolo, eroe che naviga verso la pienezza radiosa della vita. Guido Gozzano nella poesia L'ipotesi fa una parodia di Odisseo. Qui è diventato un playboy con un moderno yacht che tocca con "liete brigate" varie spiagge del mar Mediterraneo ove si trovano donne di facili costumi. Si tratta di una dissacrazione dell'aristocratico Ulisse - superuomo dannunziano.

Il navigare come metafora della vita è il tema dell'Ulisse in Umberto Saba e James Joyce. Saba nella poesia Ulisse con cui termina la raccolta Mediterranee, interpreta il mito di Odisseo come una costante disponibilità agli impulsi del profondo, in solitudine e dolore, praticamente incapace di concludere l'ultimo momento dell'esistenza, la morte. L'ulissismo di Saba si rifà a quello di Joyce, autore del romanzo Ulisse, il cui protagonista, Leopold Bloom, è un antieroe che, con una inversione ironica, vive in un solo giorno le ventennali peregrinazioni dell'Ulisse omerico, e diventa emblema delle virtù e dei vizi umani.

I poeti greci dell'Ottocento e del Novecento riprendono il mito di Odisseo. In Ghiorgos Seferis l'ulissimo diviene simbolo delle vicende personali dell'autore e della storia della Grecia con tutte le sofferenze della stirpe greca per secoli assoggettata al dominio dei Turchi Ottomani, nonché il desiderio nostalgico del nostos, il ritorno in patria (il poeta stesso conobbe l'esilio). Kostantinos Kavafis nella poesia Itaca mostra invece il viaggio verso l'isola come metafora del viaggio della vita di cui dovrà assaporare tutte le esperienze, senza temere delusioni e dolori, ed arricchendosi di nuove conoscenze ed esperienze.

Musica classica e contemporanea

- Il ritorno d'Ulisse in patria - Opera di Claudio Monteverdi.

- Ulisse - Opera musicale di Reinhardt Keiser.

- Ulisse errante - Opera musicale di Francesco Sacrati.

- Ulisse e Telemaco - Opera musicale di Daniel Gottlieb Treu.

- Ulisse - Musiche di scena di Charles François Gounod.

- Il ritorno di Ulisse - Opera comica di Stéphane Raoul Pugno.

- Ulisse - Opera di Luigi Dallapiccola.

- Outis - Opera lirica di Luciano Berio (prima assoluta al Teatro alla Scala il 5 ottobre 1996)

Musica pop e leggera

- Odissea[13] - Musical di Marco Grieco e Massimo Grieco.

- Tales of Brave Ulysses - Brano dei Cream, dall'album Disraeli Gears.

- Formentera Lady - Brano dei King Crimson, dall'album Islands, con testo di Peter Sinfield, dove compaiono le figure di Ulisse e della maga Circe.

- The Siren Song - Brano dei Van Der Graaf Generator, dall'album The Quiet Zone/The Pleasure Dome, con testo di Peter Hammill

- Odýsseus - Canzone di Francesco Guccini dall'album Ritratti.

- Ulisse - Album discografico della Premiata Forneria Marconi

- Ulisse coperto di sale - Lucio Dalla

- Itaca - Lucio Dalla

- The Odyssey - Album discografico della band statunitense Symphony X

- Odyssey - Quarto album in studio del chitarrista svedese Yngwie J. Malmsteen

- Ulisse - Enrico Ruggeri

- Itaca, il viaggio di Ulisse - Chiazzetta

- Ulisse (You Listen) - Caparezza

- I viaggi di Ulisse - Neffa

- Ulysses - Franz Ferdinand

- Ulisse - Tiziano Ferro

- Itaca - Francesco Camattini dall'album Ormeggi (2003)

- Odysséas - Album discografico del gruppo progressive italiano Syndone (2014)

- Ulisse - Raige

- Odissey - Doppio LP del chitarrista e compositore norvegese Terje Rypdal (1975)

- Ulisse - Appino

- Ulisse-Lowlow

Pittura

Elenco parziale.

Cinema e televisione

Il cinema e la televisione non potevano non interessarsi di una figura affascinante e complessa come quella di Ulisse. La prima trasposizione cinematografica delle gesta dell'eroe greco risale al 1911 per opera di Giuseppe de Liguoro. Nel 1955 arriva sul grande schermo l'interpretazione di Kirk Douglas, con Silvana Mangano nel ruolo di Penelope, sotto la regia di Mario Camerini (Ulisse), ma si tratta di una realizzazione con una scarsissima aderenza al testo omerico.

Diverso è il caso dello sceneggiato televisivo RAI del 1968, L'Odissea, regia di Franco Rossi, con Bekim Fehmiu e Irene Papas. A parte qualche eccezione, questa trasposizione televisiva del poema riassume per intero e in modo fedele la storia narrata da Omero.

Un altro esempio di contrasto con l'epopea omerica è invece il film per la TV del 1997 di Andrej Končalovskij, ancora dal titolo L'Odissea, interpretato - fra gli altri - da Armand Assante, nella parte del protagonista, Greta Scacchi, Isabella Rossellini, e di nuovo Irene Papas, e che aggiunge elementi di altri poemi epici.

Canale 5, nel 1991, ha realizzato una versione musical in chiave comica di L'Odissea, con la regia di Beppe Recchia.

Un altro Ulisse in chiave di parodia è stato infine quello rappresentato nel 1964 dal Quartetto Cetra in Biblioteca di Studio Uno.

Nel luglio 2012 su Rai2 è partito un cartone animato intitolato Ulisse. Il mio nome è Nessuno che, pur parlando delle peripezie dell'eroe greco, introduce avvenimenti o personaggi inesistenti nel poema di Omero. Curiosamente nello stesso anno lo scrittore Valerio Massimo Manfredi pubblicava un romanzo con un titolo molto simile: Il mio nome è Nessuno.

Teatro

Ulisse nella Divina Commedia Opera Musical è interpretato da Angelo Minoli.

Influenza culturale

A Ulisse è intitolato il cratere Odisseo (di 445 km di diametro) su Teti[14].

Nella serie I Cavalieri dello Zodiaco compaiono due personaggi di nome Odisseo: uno è un Angel, un guerriero dei cieli al servizio degli dei, tanto abile da ritorcere gli attacchi nemici contro gli stessi avversari; compare nel film I Cavalieri dello zodiaco: Le porte del paradiso; l'altro è un Gold Saint, il 13°, discendente di un antenato che indossando la stessa armatura peccò di arroganza credendosi pari agli Dei dell'Olimpo; compare nel manga Saint Seiya: Next Dimension, ambientato due secoli prima della storia originale.

Il palazzo di Ulisse

Dopo un'appassionata ricerca che perdurava da 16 anni, un'équipe dell'università greca di Ioannina, guidata dal prof. Athanasios Papadopulos, ha trovato quelle che ritiene essere le tracce del palazzo dell'eroe omerico. A conferma del valore storico del racconto di Omero, il luogo del ritrovamento è Exogi nel nord dell'isola di Itaca.

Gli indizi sull'identità del palazzo sono molteplici, tra i quali in particolare rilevano la forma del palazzo, simile ad altri palazzi regi micenei, alcuni manufatti ritrovati e una fontana databile intorno al XIII secolo a.C. Gli esperti italiani che hanno commentato la notizia sono cauti ma concordano sull'importanza della certezza di un palazzo regio nell'isola.

Più incline a dar credito alla convinzione del collega greco è lo storico Luciano Canfora, che sottolinea l'attendibilità storica dei poemi omerici in genere.[15]

Note

- ^ Bruno Migliorini et al., Scheda sul lemma "Odisseo", in Dizionario d'ortografia e di pronunzia, Rai Eri, 2010, ISBN 978-88-397-1478-7.

- ^ Sisifo nell'Enciclopedia Treccani, su www.treccani.it. URL consultato il 28 giugno 2018.

- ^ Filostrato, Eroico

- ^ Pseudo-Apollodoro, Epitome, 5,14

- ^ Igino, Favola, 108

- ^ Tzetze, Scoli a Licofrone, 219 e seguenti

- ^ Pausania, Libro I, 23,10

- ^ Virgilio, Eneide, II, 13-249

- ^ Pseudo-Apollodoro, Epitome, 5,15

- ^ L'espressione significa letteralmente fuori/dal sale, ma questo termine in poesia, se al femminile, può significare anche mare,

- ^ In Poesie sparse, sezione di Guido Gozzano, Tutte le poesie, a cura di Andrea Rocca, Milano: Mondadori, 1980, pp. 265-72 e note pp. 749-56.

- ^ (EN) Ulisse, su IMDb, IMDb.com.; sul personaggio è consultabile anche la pagina.

- ^ Vedi: Odissea, the Musical

- ^ (EN) Odysseus, su Gazetteer of Planetary Nomenclature. URL consultato l'8 gennaio 2016.

- ^ Paolo Fallai, Trovata la reggia di Ulisse. Omero aveva ragione, su archiviostorico.corriere.it, corriere.it. URL consultato il 17 agosto 2011 (archiviato dall'url originale in data pre 1/1/2016).

Bibliografia

- Bernard Andreae, L'immagine di Ulisse. Mito e archeologia, Torino: Einaudi, 1983 ISBN 88-06-05667-0

- Umberto Bosco e Giovanni Reggio (a cura di), Dante, La Divina Commedia - Inferno, Firenze: Le Monnier, 1979, 1999, 2002 ISBN 978-88-00-41242-1

- Paolo Granzotto, Ulisse, Milano: Rizzoli, 1988 ISBN 88-17-53355-6

- Vittorio Sermonti, L'Inferno di Dante, Milano: Rizzoli, 1991; con revisione di Gianfranco Contini, 2001 ISBN 978-88-17-01285-0

- Bernard Andreae e Claudio Parisi Presicce (a cura di), Ulisse. Il mito e la memoria (catalogo di mostra), Roma: Progetti museali, 1996 ISBN 88-86512-49-X ISBN 88-86512-07-4

- Piero Boitani, L'ombra di Ulisse. Figure di un mito, Bologna: Il Mulino, 1992, 1999, 2012 ISBN 978-88-15-23499-5

- Piero Boitani, Sulle orme di Ulisse, Bologna: Il Mulino, 1998, 2007 ISBN 978-88-15-11510-2

- Simone Beta (a cura di), Il mito di Ulisse. Da Omero a Seneca, Milano: BUR, 2007 ISBN 978-88-17-01614-8

- Jean-Pierre Vernant, C'era una volta Ulisse, Torino: Einaudi, 2006 ISBN 978-88-06-18063-8

Voci correlate

Altri progetti

Wikiquote contiene citazioni di o su Ulisse

Wikiquote contiene citazioni di o su Ulisse Wikiversità contiene risorse sulla Letteratura greca

Wikiversità contiene risorse sulla Letteratura greca Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ulisse

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ulisse

Collegamenti esterni

- Giuseppe Lentini, Odisseo dai molti percorsi[collegamento interrotto], dal sito dell'Enciclopedia Italiana Treccani

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 62341158 · CERL cnp00561330 · LCCN (EN) no2014054320 · GND (DE) 118589385 · J9U (EN, HE) 987007507312405171 |

|---|