Palazzo Ducale (Mantova): differenze tra le versioni

→Cenni storici: spogliazioni ---> spoliazioni |

m Bot: passaggio degli url da HTTP a HTTPS |

||

| Riga 102: | Riga 102: | ||

[[File:Mantua 2013 019.jpg|miniatura|sinistra|Soffitto dello [[Studiolo di Isabella d'Este|studiolo]] con lo stemma di [[Isabella d'Este]]]] |

[[File:Mantua 2013 019.jpg|miniatura|sinistra|Soffitto dello [[Studiolo di Isabella d'Este|studiolo]] con lo stemma di [[Isabella d'Este]]]] |

||

{{vedi anche| Studiolo di Isabella d'Este}} |

{{vedi anche| Studiolo di Isabella d'Este}} |

||

Corte Vecchia riacquistò un suo nuovo prestigio quando nel [[1519]] [[Isabella d'Este]] lasciò la dimora nel Castello e si trasferì al piano terreno di questo antico settore della reggia gonzaghesca, nell'appartamento detto vedovile. L'appartamento di Isabella era costituito da due ali ora divise dall'ingresso al ''Cortile d'Onore''. Nell'ala della ''Grotta'', più privata, con la principessa si trasferirono gli arredi lignei e le collezioni d'arte dei due celebri [[studiolo di Isabella d'Este|studioli]], la ''grotta'' e lo ''studiolo''. Quest'ultimo conteneva dipinti, conservati al [[Museo del Louvre]], provenienti dallo ''Studiolo di Castello'' commissionati tra il [[1496]] e il [[1506]] al [[Andrea Mantegna|Mantegna]] (''[[Parnaso]]'' e ''[[Trionfo della Virtù]]''), a [[Lorenzo Costa]] (''Isabella d'Este nel regno di Armonia'' e ''Regno di Como'') e al [[Perugino]] (''[[Lotta tra Amore e Castità]]'') ai quali si aggiunsero opere del [[Correggio (pittore)|Correggio]] (''Allegoria del vizio'' e ''Allegoria della virtù''). Altro celebre ambiente di questa ala è la "Camera Granda" o "Scalcheria" affrescata nel [[1522]] dal mantovano [[Lorenzo Leonbruno]]. L'appartamento comprendeva altre sale nell'ala detta di "Santa Croce"<ref>{{cita web | url = http://www.fermimn.gov.it/ducale/italiano/vg1.htm | titolo = Magna Domus e Palazzo del Capitano | anno = 1996 | urlararchivio = |

Corte Vecchia riacquistò un suo nuovo prestigio quando nel [[1519]] [[Isabella d'Este]] lasciò la dimora nel Castello e si trasferì al piano terreno di questo antico settore della reggia gonzaghesca, nell'appartamento detto vedovile. L'appartamento di Isabella era costituito da due ali ora divise dall'ingresso al ''Cortile d'Onore''. Nell'ala della ''Grotta'', più privata, con la principessa si trasferirono gli arredi lignei e le collezioni d'arte dei due celebri [[studiolo di Isabella d'Este|studioli]], la ''grotta'' e lo ''studiolo''. Quest'ultimo conteneva dipinti, conservati al [[Museo del Louvre]], provenienti dallo ''Studiolo di Castello'' commissionati tra il [[1496]] e il [[1506]] al [[Andrea Mantegna|Mantegna]] (''[[Parnaso]]'' e ''[[Trionfo della Virtù]]''), a [[Lorenzo Costa]] (''Isabella d'Este nel regno di Armonia'' e ''Regno di Como'') e al [[Perugino]] (''[[Lotta tra Amore e Castità]]'') ai quali si aggiunsero opere del [[Correggio (pittore)|Correggio]] (''Allegoria del vizio'' e ''Allegoria della virtù''). Altro celebre ambiente di questa ala è la "Camera Granda" o "Scalcheria" affrescata nel [[1522]] dal mantovano [[Lorenzo Leonbruno]]. L'appartamento comprendeva altre sale nell'ala detta di "Santa Croce"<ref>{{cita web | url = http://www.fermimn.gov.it/ducale/italiano/vg1.htm | titolo = Magna Domus e Palazzo del Capitano | anno = 1996 | urlararchivio = https://web.archive.org/web/20160921024505/http://www.fermimn.gov.it/ducale/italiano/vg1.htm | dataarchivio = 21 ottobre 2016 | urlmorto = no}}</ref> dal nome di un'antica chiesa di [[Matilde di Canossa|epoca matildica]] sui resti della quale furono ricavati ambienti di rappresentanza come la ''Sala delle Imprese Isabelliane'', la ''Sala Imperiale'' o ''Sala del Camino'', la ''Sala delle Calendule'', la ''Sala delle Targhe'' e la ''Sala delle Imprese''. |

||

''Santa Croce vecchia'' era una piccola chiesa, come usava nel periodo storico a cavallo dell'[[Millenarismo|anno mille]]. La sua esistenza è testimoniata da un documento del 10 maggio [[1083]] sottoscritto da [[Matilde di Canossa]]. Attigua ai primi edifici del futuro palazzo Ducale, probabilmente fu la chiesa palatina dei [[Bonacolsi]] e dei [[Gonzaga]], ma la ben nota passione edificatoria di quest'ultima famiglia, portò alla demolizione dell'antico edificio. Debitamente autorizzato da [[papa Martino V]], a procedere all'abbattimento della vecchia chiesa matildica, intorno all'anno [[1421]], fu [[Gianfrancesco Gonzaga]] che per compensazione, vicino al luogo originario, edificò una cappella di stile tardo gotico con stessa intitolazione, attualmente non più luogo di culto, comunque, ancorché ampiamente rimaneggiata, individuabile dal piccolo cortile d'accesso all'appartamento vedovile di [[Isabella d'Este]]. |

''Santa Croce vecchia'' era una piccola chiesa, come usava nel periodo storico a cavallo dell'[[Millenarismo|anno mille]]. La sua esistenza è testimoniata da un documento del 10 maggio [[1083]] sottoscritto da [[Matilde di Canossa]]. Attigua ai primi edifici del futuro palazzo Ducale, probabilmente fu la chiesa palatina dei [[Bonacolsi]] e dei [[Gonzaga]], ma la ben nota passione edificatoria di quest'ultima famiglia, portò alla demolizione dell'antico edificio. Debitamente autorizzato da [[papa Martino V]], a procedere all'abbattimento della vecchia chiesa matildica, intorno all'anno [[1421]], fu [[Gianfrancesco Gonzaga]] che per compensazione, vicino al luogo originario, edificò una cappella di stile tardo gotico con stessa intitolazione, attualmente non più luogo di culto, comunque, ancorché ampiamente rimaneggiata, individuabile dal piccolo cortile d'accesso all'appartamento vedovile di [[Isabella d'Este]]. |

||

| Riga 206: | Riga 206: | ||

[[File:Mantova-Basilica Palatina di Santa Barbara1.jpg|miniatura|destra|Basilica di Santa Barbara]] |

[[File:Mantova-Basilica Palatina di Santa Barbara1.jpg|miniatura|destra|Basilica di Santa Barbara]] |

||

{{vedi anche|Basilica Palatina di Santa Barbara}} |

{{vedi anche|Basilica Palatina di Santa Barbara}} |

||

La Basilica della corte gonzaghesca fu costruita tra il [[1562]] e il [[1572]] su decisione del duca [[Guglielmo Gonzaga]], che ne affidò il progetto all'architetto ducale [[Giovan Battista Bertani]]. Fu ideata come sede delle fastose cerimonie liturgiche di palazzo accompagnate da musiche sacre e per questo dotata di un prezioso organo [[Antegnati]]. La chiesa è stata recentemente oggetto di un'importante scoperta: il ritrovamento dei resti di quattro duchi e altri componenti della famiglia ducale, tra questi Guglielmo che Santa Barbara fece edificare e che trasformò anche in pantheon della famiglia Gonzaga.<ref>[ |

La Basilica della corte gonzaghesca fu costruita tra il [[1562]] e il [[1572]] su decisione del duca [[Guglielmo Gonzaga]], che ne affidò il progetto all'architetto ducale [[Giovan Battista Bertani]]. Fu ideata come sede delle fastose cerimonie liturgiche di palazzo accompagnate da musiche sacre e per questo dotata di un prezioso organo [[Antegnati]]. La chiesa è stata recentemente oggetto di un'importante scoperta: il ritrovamento dei resti di quattro duchi e altri componenti della famiglia ducale, tra questi Guglielmo che Santa Barbara fece edificare e che trasformò anche in pantheon della famiglia Gonzaga.<ref>[https://nobilta.blogspot.it/2007/12/trovato-il-cimitero-ducale-dei-gonzaga.html Il cimitero ducale]</ref> |

||

[[File:48CastelloSGiorgio.jpg|thumb|Castello di San Giorgio]] |

[[File:48CastelloSGiorgio.jpg|thumb|Castello di San Giorgio]] |

||

Versione delle 14:47, 3 mag 2019

| Palazzo Ducale di Mantova | |

|---|---|

| |

| Ubicazione | |

| Stato | |

| Località | Mantova |

| Indirizzo | Piazza Sordello 40 |

| Coordinate | 45°09′37.21″N 10°47′55.68″E |

| Caratteristiche | |

| Tipo | arte |

| Collezioni | Dipinti e sculture |

| Superficie espositiva | 34 000[1] m² |

| Proprietà | Ministero dei beni e delle attività culturali |

| Direttore | Peter Assmann |

| Visitatori | 367 470 (2016)[2] |

| Sito web | |

| Palazzo Ducale di Mantova | |

|---|---|

| |

| Localizzazione | |

| Stato | |

| Regione | Lombardia |

| Località | Mantova |

| Indirizzo | Piazza Sordello 40 |

| Informazioni generali | |

| Condizioni | In uso |

| Costruzione | XIII-XVIII secolo |

| Stile | rinascimentale |

| Uso | Polo museale |

| Realizzazione | |

| Appaltatore | Bonacolsi |

| Proprietario | Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo |

| Committente | Bonacolsi, Gonzaga |

| Questa voce riguarda la zona di: |

| Piazza Sordello |

|

| Visita il Portale di Mantova |

Il Palazzo Ducale di Mantova, noto anche come reggia dei Gonzaga, è uno dei principali edifici storici cittadini.

Dal 1308 è stata la residenza ufficiale dei signori di Mantova, i Bonacolsi, e quindi la residenza principale dei Gonzaga, signori, marchesi ed infine duchi della città virgiliana.

Ospitava il Gonzaga dominante del tempo, sua moglie, il figlio legittimo primogenito e gli altri figli legittimi sino alla maggiore età nonché gli ospiti importanti[3].

Assunse la denominazione di Palazzo Reale durante la dominazione austriaca a partire dall'epoca di Maria Teresa d'Austria regnante.

Ogni duca ha voluto aggiungere un'ala per sé e per le proprie opere d'arte, il risultato è un'area di più di 35.000 m² che ne fanno la seconda reggia più estesa in Europa dopo i palazzi del Vaticano. Ha più di 500 stanze[4] e racchiude 7 giardini e 8 cortili.[5]

Cenni storici

Ambienti distinti e separati tra loro furono costruiti in epoche diverse a partire dal XIII secolo, inizialmente per opera della famiglia Bonacolsi successivamente su impulso dei Gonzaga. Fu il duca Guglielmo ad incaricare il prefetto delle Fabbriche Giovan Battista Bertani perché collegasse i vari edifici in forma organica così da creare, a partire dal 1556, un unico grandioso complesso monumentale e architettonico, uno dei più vasti d'Europa (34.000 m² circa[1]), che si estendeva tra la riva del lago Inferiore e Piazza Sordello, l'antica Piazza di San Pietro. Morto Bertani nel 1576, l'opera fu proseguita da Bernardino Facciotto che completò l'integrazione di giardini, piazze, loggiati, gallerie, esedre e cortili, fissando definitivamente l'aspetto della residenza ducale.

Nei quattro secoli di dominazione gonzaghesca la reggia si espanse gradualmente, sia con aggiunta di nuove costruzioni, sia modificando quelle esistenti[6]. Si formarono diversi nuclei che presero il nome di:

- Corte Vecchia, comprendente gli edifici più antichi verso piazza Sordello

- Domus Nova, edificata da Luca Fancelli

- Corte Nuova, di fronte al lago, costruita da Giulio Romano e successivamente ampliata dal Bertani e dal Viani

- Basilica palatina di Santa Barbara, costruita dal Bertani.

Del complesso facevano parte anche alcuni edifici e cortili demoliti, tra i quali la Palazzina della Paleologa e il Teatro di corte.

L'interno del palazzo è quasi spoglio poiché, in seguito a ristrettezze finanziarie, i Gonzaga, iniziando dal duca Ferdinando, alienarono opere d'arte (soprattutto a Carlo I d'Inghilterra) e arredi. Ulteriori spoliazioni furono causate dal sacco di Mantova del 1630 e dalle sottrazioni dell'ultimo duca Ferdinando Carlo di Gonzaga-Nevers, riparato a Venezia nel 1707.

Con il governatore imperiale Filippo d'Assia-Darmstadt, nel 1716, il palazzo fu parzialmente ri-arredato con dipinti, sculture e arredi provenienti dalle ex residenze ducali dei Pico a Mirandola, il cui ultimo duca Francesco Maria II era stato dichiarato decaduto per “fellonia”, nel 1706, dall'imperatore Giuseppe I d'Asburgo.

Eventi sismici del 2012

I terremoti dell'Emilia del 2012 hanno provocato inizialmente danni ad alcune sale del palazzo gonzaghesco (Sala di Manto, Galleria dei Mesi, Corridoio del Bertani). Il palazzo, chiuso dal 20 maggio 2012 [7], è stato successivamente riaperto alla visite turistiche solo parzialmente, dovendosi procedere a importanti opere di ripristino in Corte Nuova, l'ala del palazzo maggiormente danneggiata dalle scosse telluriche. Ben più gravi sono risultati i danni causati dalle scosse del 29 maggio che oltre a peggiorare le lesioni risalenti alla scossa del 20, hanno colpito il campanile della Basilica palatina di Santa Barbara e il Castello di San Giorgio, nel quale, anche se marginalmente, è stata danneggiata la celeberrima Camera degli Sposi di Andrea Mantegna[8]. I tempi dei restauri, dai primi rilievi eseguiti, non saranno brevi.

Riapertura della Camera degli Sposi

Chiusa a causa del terremoto del maggio 2012, dopo i lavori di consolidamento del Castello di San Giorgio, la Camera degli Sposi è stata riaperta alle visite a partire dal 3 aprile 2015 contemporaneamente all'esposizione della collezione di Romano Freddi, industriale mantovano, ceduta in comodato gratuito comprendente un centinaio di opere d'epoca gonzaghesca tra le quali una tavola di Giulio Romano e allievi e il frammento della pala del La Trinità adorata dalla famiglia Gonzaga di Rubens che ritrae Francesco IV.[9]

Visitatori

Nel 2011 i visitatori di Palazzo Ducale furono 220.143[10] che nel 2012 si ridussero a 160.634[11] a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio che imposero un percorso di visita ridotto, senza Castello di San Giorgio e Camera degli Sposi. A fine giugno 2016, in occasione di "Mantova Capitale italiana della cultura 2016", i visitatori avevano già sfiorato i 200.000.[12] A fine 2016 ha fatto registrare 367 470 visitatori.[2]

Il complesso

Corte Vecchia

Il palazzo del Capitano che si affaccia su piazza Sordello, è l'edificio più antico del palazzo Ducale voluto da Guido Bonacolsi sul finire del Duecento. Inizialmente costruito su due piani e separato dalla Magna Domus da un vicolo, nei primi anni del Trecento fu rialzato di un piano ed unito alla stessa Magna Domus dalla monumentale facciata con portico, sostanzialmente rimasta tale fino ad oggi. Il secondo piano aggiunto è costituito da un unico enorme salone (m 67x15) detto Dell'Armeria, appellato anche come Salone della Dieta, in quanto ospitò la Dieta di Mantova del 1459. Tale insigne ambiente è ora abbandonato e bisognoso di restauro.

La Magna Domus (appartenuta anch'essa a Guido Bonacolsi[13]) e il palazzo del Capitano costituiranno il nucleo originario che dette forma alla Corte Vecchia. A metà del XIV secolo in alcune delle sale, Pisanello mise mano a un maestoso ciclo di affreschi di soggetto cavalleresco arturiano, avente per soggetto la battaglia di Louverzep, che aveva lo scopo di glorificare il casato del committente Gianfrancesco Gonzaga, non casualmente lui stesso raffigurato nel dipinto. Si deve al sovrintendente Giovanni Paccagnini la clamorosa scoperta e il conseguente restauro della grande opera del Pisanello, avvenuti nel corso degli anni sessanta-settanta. Le sale del Pisanello accolgono frammenti degli affreschi e le relative sinopie preparatorie.

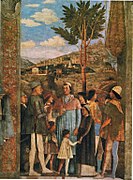

Appartamento di Isabella d'Este in Corte Vecchia

Corte Vecchia riacquistò un suo nuovo prestigio quando nel 1519 Isabella d'Este lasciò la dimora nel Castello e si trasferì al piano terreno di questo antico settore della reggia gonzaghesca, nell'appartamento detto vedovile. L'appartamento di Isabella era costituito da due ali ora divise dall'ingresso al Cortile d'Onore. Nell'ala della Grotta, più privata, con la principessa si trasferirono gli arredi lignei e le collezioni d'arte dei due celebri studioli, la grotta e lo studiolo. Quest'ultimo conteneva dipinti, conservati al Museo del Louvre, provenienti dallo Studiolo di Castello commissionati tra il 1496 e il 1506 al Mantegna (Parnaso e Trionfo della Virtù), a Lorenzo Costa (Isabella d'Este nel regno di Armonia e Regno di Como) e al Perugino (Lotta tra Amore e Castità) ai quali si aggiunsero opere del Correggio (Allegoria del vizio e Allegoria della virtù). Altro celebre ambiente di questa ala è la "Camera Granda" o "Scalcheria" affrescata nel 1522 dal mantovano Lorenzo Leonbruno. L'appartamento comprendeva altre sale nell'ala detta di "Santa Croce"[14] dal nome di un'antica chiesa di epoca matildica sui resti della quale furono ricavati ambienti di rappresentanza come la Sala delle Imprese Isabelliane, la Sala Imperiale o Sala del Camino, la Sala delle Calendule, la Sala delle Targhe e la Sala delle Imprese.

Santa Croce vecchia era una piccola chiesa, come usava nel periodo storico a cavallo dell'anno mille. La sua esistenza è testimoniata da un documento del 10 maggio 1083 sottoscritto da Matilde di Canossa. Attigua ai primi edifici del futuro palazzo Ducale, probabilmente fu la chiesa palatina dei Bonacolsi e dei Gonzaga, ma la ben nota passione edificatoria di quest'ultima famiglia, portò alla demolizione dell'antico edificio. Debitamente autorizzato da papa Martino V, a procedere all'abbattimento della vecchia chiesa matildica, intorno all'anno 1421, fu Gianfrancesco Gonzaga che per compensazione, vicino al luogo originario, edificò una cappella di stile tardo gotico con stessa intitolazione, attualmente non più luogo di culto, comunque, ancorché ampiamente rimaneggiata, individuabile dal piccolo cortile d'accesso all'appartamento vedovile di Isabella d'Este.

Successivamente Guglielmo Gonzaga (1550-1587), trasformerà gli ambienti di Corte Vecchia creando il Refettorio affacciato sul Giardino Pensile e la Galleria degli Specchi destinata alla musica.

Stanza degli arazzi

In epoca asburgica il Refettorio fu oggetto di una ristrutturazione che portò alla creazione della Sala dei Fiumi dove, dipinti sulle pareti con sembianze di giganti da Giorgio Anselmi, sono rappresentati i fiumi del territorio mantovano. Contemporaneamente fu realizzato l'Appartamento degli Arazzi composto da quattro sale. Sulle pareti di tre di queste sono stesi nove arazzi tessuti a mano nelle Fiandre su cartoni con disegno preparatorio di Raffaello, gli stessi utilizzati per i noti arazzi raffaelleschi conservati in Vaticano. Furono acquistati a Bruxelles dal cardinale Ercole Gonzaga nella prima metà del Cinquecento per arredare l'ambiente allora chiamato "Appartamento Verde". Gli arazzi fiamminghi dopo aver addobbato anche la Basilica palatina di Santa Barbara e finiti dimenticati nei magazzini del Palazzo Ducale, furono restaurati del 1799 e collocati nell'appartamento per loro adattato. Un'ulteriore ristrutturazione di epoca napoleonica riguardò anche la Sala dello Zodiaco che comunque conservò il soffitto affrescato da Lorenzo Costa il Giovane nel 1579. La sala fu anche detta di Napoleone I, in quanto fu la stanza da letto del Bonaparte. Il cratere (coppa) dei sacrifici e delle libagioni allude all'immortalità del casato Gonzaga. Il Corvo, uccello sacro ad Apollo, venne trasformato in costellazione dal dio. Il segno della Vergine, con la spiga in mano, assume le sembianze di Astrea e di Cerere ed è l'emblema di Vincenzo Gonzaga. Il firmamento ruota attorno al cocchio di Diana, trainato da una muta di cani. La dea, in stato di gravidanza, è la trasfigurazione di Eleonora d'Austria, moglie del duca di Mantova. Secondo la tradizione antica, lo Scorpione tiene tra le chele il segno della Bilancia.[15]

Appartamento della Guastalla

Collocato al piano superiore del Palazzo del Capitano, è così chiamato perché in esso trovò dimora Anna Isabella Gonzaga[16] da Guastalla, moglie dell'ultimo duca Ferdinando Carlo di Gonzaga-Nevers. È composto da sei sale (tra cui la Sala degli Imperatori) con soffitti in legno che furono in parte modificate alla fine del XVI secolo. Alle pareti tracce di affreschi del Trecento. L'appartamento è fiancheggiato dal lungo Corridoio di Passerino nel quale si dice fosse conservata la mummia di Passerino Bonalcosi, cacciato dai Gonzaga nel 1328.

Appartamento dell'imperatrice

Composto da nove stanze con mobili in stile impero è collocato al primo piano della "Magna Domus". Fu allestito nel 1778 per Maria Beatrice d'Este, moglie di Ferdinando d'Asburgo-Este quinto figlio di Maria Teresa d'Austria e pertanto derivando la sua denominazione dal legame con la famiglia imperiale degli Asburgo. In queste stanze soggiornò altresì il principe Eugenio di Beauharnais[17], viceré del Regno d'Italia napoleonico, che nel 1810 vi fece portare da Milano il prezioso letto a baldacchino ancora conservato nella camera da letto per il resto arredata con la mobilia d'epoca asburgica.

Appartamento di Guglielmo in Corte Vecchia

Composto da cinque stanze, comprendente il Giardino pensile.

Altre sale al piano nobile di Corte Vecchia

- Sala del Morone, nella quale è collocato il dipinto Cacciata dei Bonacolsi di Domenico Morone (1494)

- Sala dei Papi

- Stanze dell'Alcova

- Galleria Nuova

- Cappella ducale

- Sala degli specchi, con decorazioni di Antonio Maria Viani

- Corridoio dei Mori, con decorazioni a stucco degli inizi del Seicento

- Stanzino dei Mori, con soffitto del 1580

- Camera dei Falconi, con decorazioni della seconda metà del XVI secolo

- Loggetta di Santa Barbara

Domus Nova

È l'architetto toscano Luca Fancelli a realizzare la Domus Nova (1480-84) che subirà, più di un secolo dopo su impulso del duca Vincenzo I, interventi architettonici che trasformeranno l'edificio fancelliano. Il progetto di quest'intervento dal quale se ne ricavò l'attuale Appartamento Ducale, si deve al pittore e architetto cremonese Antonio Maria Viani, dal 1595 al servizio dei Gonzaga. Nella maestosa Sala degli Arcieri sono attualmente esposti dipinti provenienti da chiese e monasteri soppressi. La tela più famosa qui esposta rappresenta La Trinità adorata dalla famiglia Gonzaga opera di Pietro Paolo Rubens realizzata per la chiesa della Santissima Trinità nel 1605. A Mantova del trittico originario resta soltanto la tela centrale parzialmente mutilata, essendo il resto del quadro originario sparso per l'Europa, la Trasfigurazione di Cristo è ora a Nancy, mentre il Battesimo di Cristo è ad Anversa. La tela mantovana riproduce in primo piano il duca Vincenzo con la moglie Eleonora de' Medici, più arretrati il padre Guglielmo con la moglie Eleonora d'Austria.

Appartamento ducale

Fu fatto costruire dal duca Guglielmo Gonzaga intorno al 1580 con soffitti intagliati e decorati e rimaneggiato dall'architetto Antonio Maria Viani al tempo di Vincenzo I[18]. Comprende le seguenti sale:

- Sala di Giuditta, con soffitto riguardante l'impresa gonzaghesca del "Crogiuolo";

- Sala del Labirinto, sul cui soffitto, trasportato dal Palazzo di San Sebastiano, è scolpito un labirinto, a ricordo della battaglia di Kanijsa in Ungheria nella quale Vincenzo I Gonzaga combatté contro i Turchi e il motto del marchese Francesco II Gonzaga "Forse che sì forse che no"[18];

- Sala del Crogiuolo, sul cui soffitto spicca il motto Me probasti domine et cognovisti me[18];

- Sala di Amore e Psiche;

- Sala di Giove e Giunone.

Appartamento di Eleonora de' Medici o di Ferdinando

Venne approntato per la moglie di Vincenzo I Eleonora de' Medici[18]. Venne chiamato anche 'Appartamento del Paradiso per la magnifica vista sul lago. È composto da dieci stanze tra cui:

- Stanze delle città

- Gabinetto delle cicogne

- Stanza dei quattro elementi

- Sala delle piastrelle

- Sala dei paesaggi

Le Catacombe in Corte o Appartamento dei Nani

Il duca Ferdinando Gonzaga, secondogenito di Vincenzo, che fu cardinale prima di succedere al fratello Francesco III, incaricò Antonio Maria Viani della costruzione della Scala Santa in "scala", ubicata sotto il suo appartamento nella Domus Nova. Questi ambienti riproducono in scala ridotta l'originale Scala Santa di Roma a San Giovanni in Laterano. La particolare miniaturizzazione degli ambienti ha indotto per secoli a pensare che questi locali fossero destinati a ospitare i mitici nani gonzagheschi, raffigurati anche nella Camera degli Sposi. Fino al 1979 questo “alloggio” era appunto denominato "Appartamento dei Nani", quando lo studioso Renato Berzaghi smascherò l'abbaglio storico e dimostrò le corrispondenze fra la riproduzione gonzaghesca e l'originale romano, confermate da documenti d'archivio che le collegavano ad una zona precedentemente non con certezza identificata: le Catacombe in Corte.

Corte Nuova

Edificata nel 1536 dall'architetto Giulio Romano[19] per il duca Federico II Gonzaga ed ampliata dal Bertani.

Appartamento Grande di Castello

Appartamento Grande di Castello è composto da sei stanze.

Sala di Manto

La sala di Manto è all'interno della Corte Nuova. Originariamente costituiva l'ingresso dell'appartamento di Troia che deve il suo nome agli affreschi della sala principale dovuti all'opera, tra 1538 e 1539, di collaboratori di Giulio Romano (Luca di Faenza) che ebbe l'incarico da Federico II Gonzaga di ristrutturare numerosi ambienti del Palazzo Ducale. L'aspetto attuale della Sala di Manto è dovuto all'intervento di Guglielmo che dispose la creazione dell'appartamento Grande di Castello. Gli affreschi della sala raccontano la storia della fondazione della città preceduta dall'arrivo in Italia di Manto, leggendaria figlia dell'indovino Tiresia. Viene quindi raffigurata la nascita della città dovuta al figlio Ocno e altre opere urbanistiche intraprese dai Gonzaga. Affreschi attribuiti a Francesco Primaticcio.

Appartamento delle Metamorfosi

Edificato nel 1616 da Antonio Maria Viani è così chiamato per le decorazioni dei soffitti i cui soggetti derivano dalle Metamorfosi di Ovidio[18]. Composto da quattro sale, dedicate ai quattro elementi naturali della terra, dell'acqua, dell'aria e del fuoco, l'appartamento conteneva la ricca biblioteca della famiglia Gonzaga, dispersa durante il sacco di Mantova del 1630, e il corpo imbalsamato di Rinaldo Bonacolsi detto il Passerino, che era stato ucciso nel 1328 quando la famiglia Gonzaga conquistò il potere sulla città di Mantova.

Appartamento della Rustica, Estivale o della Mostra

Voluto da Federico II Gonzaga come dimora per gli ospiti illustri della corte mantovana, il progetto e gli inizi dei lavori d'edificazione furono compiuti dall'architetto Giulio Romano a partire dall'anno 1539. Il palazzo della Rustica fu poi completato da Giovan Battista Bertani verso il 1561[18]. È composto da sette stanze:

- Sala degli amori di Giove

- Sala delle due colonne

- Sala delle mensole

- Sala dei frutti

- Sala delle quattro colonne

- Sala dei pesci

- Camerino di Orfeo

Altre sale di Corte Nuova

- Galleria della Mostra, con l'imponente soffitto ligneo, una larghezza di quasi 7 metri e una lunghezza di 64 metri, fu edificata agli inizi del XVII secolo da Giuseppe Dattaro su commissione di Vincenzo I Gonzaga. È la più ampia della reggia e doveva custodire le collezioni di oggetti preziosi dei Gonzaga[20]Una targa all'interno della grande sala ricorda lo statunitense Henry Kress che contribuì generosamente nel primo Novecento, al restauro del Palazzo Ducale.[21]

- Sala dei Cavalli, con tele che celebravano i cavalli dei Gonzaga

- Sale delle Teste

- Gabinetto dei Cesari

- Galleria dei Marmi o dei Mesi, con i genietti e i segni dello Zodiaco, opera iniziale di Giulio Romano[19]

- Stanza dei Capitani

- Stanza dei Marchesi, con sculture dei marchesi Gonzaga e delle loro mogli del veneziano Francesco Segala[22]

- Stanza dei Duchi, di Giovan Battista Bertani, che conteneva otto grandi dipinti Fasti gonzagheschi commissionati da Guglielmo Gonzaga al Tintoretto[23] e tuttora conservato presso l'Alte Pinakothek di Monaco di Baviera

- Corridoio di Santa Barbara

Lo scalone di Enea

Opera del Bertani del 1549 - da poco eletto dal cardinale Ercole Gonzaga a "Prefetto delle Fabbriche ducali" - collega direttamente il Salone di Manto con il castello di San Giorgio. Al termine dello scalone si accede al cortile del castello e al suo loggiato, opera di Luca Fancelli del 1472[24].

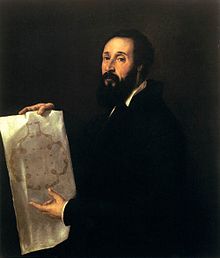

Basilica Palatina di Santa Barbara

La Basilica della corte gonzaghesca fu costruita tra il 1562 e il 1572 su decisione del duca Guglielmo Gonzaga, che ne affidò il progetto all'architetto ducale Giovan Battista Bertani. Fu ideata come sede delle fastose cerimonie liturgiche di palazzo accompagnate da musiche sacre e per questo dotata di un prezioso organo Antegnati. La chiesa è stata recentemente oggetto di un'importante scoperta: il ritrovamento dei resti di quattro duchi e altri componenti della famiglia ducale, tra questi Guglielmo che Santa Barbara fece edificare e che trasformò anche in pantheon della famiglia Gonzaga.[25]

Castello di San Giorgio

Fu costruito a partire dal 1395 e concluso nel 1406 su committenza di Francesco I Gonzaga e su progetto di Bartolino da Novara. Andrea Mantegna, chiamato a Mantova nel 1460 dal marchese Ludovico e vissuto nella città virgiliana fino alla morte, avvenuta nel 1506 realizzò all'interno del Castello di San Giorgio la sua opera più celebre e più geniale, la Camera Picta o Camera degli Sposi.

I giardini e i cortili

- Il Cortile della Cavallerizza chiamato anche prato della Mostra, fu realizzato dall'architetto Giovan Battista Bertani, che nel 1556 uniformò le costruzioni che lo racchiusero al manierismo di Giulio Romano che caratterizza la preesistente palazzina detta "La Rustica" che vi si affaccia. Era il luogo dove erano mostrati i cavalli gonzagheschi pronti per la vendita, cavalli che erano considerati dai Gonzaga, insieme ai cani e ai falchi, gli animali più fedeli all'uomo. Il cortile è caratterizzato dal basamento in un bugnato rustico tipico di Giulio Romano e dal soprastante ordine costituito da semicolonne tortili.

- Il Giardino dei Semplici detto anche Giardino del Padiglione conserva la disposizione delle piante originale. Sorse nel Quattrocento contemporaneamente alla Domus Nova. Nel 1603 venne risistemato per iniziativa del frate fiorentino Zenobio Bocchi[26], che vi pose le piante medicinali, dette "i semplici". Per l'igiene dei componenti della signoria questo giardino aveva particolare importanza. Pare, infatti, che durante l'inverno non si lavassero mai, ma profumassero i vestiti con i fiori e le rare essenza di questo giardino.

- Il Giardino Pensile nel refettorio, costruzione tardo-cinquecentesca realizzata dall'architetto mantovano Pompeo Pedemonte su richiesta del duca Guglielmo Gonzaga, è posto a 12 m d'altezza. Nel Settecento, in epoca di dominio austriaco, vi fu edificato una Caffehaus su progetto di Antonio Galli da Bibbiena.

- Il Giardino Segreto, parte integrante dell'Appartamento della Grotta di Isabella d'Este in Corte Vecchia, fu concluso nel 1522 dall'architetto mantovano Gian Battista Covo.

- Cortile delle Otto Facce detto anche Cortile degli Orsi.

- Cortile del Frambus.

- Cortile d'Onore detto anche Giardino Ducale.

- Cortile di Santa Croce.

- Cortile dei Cani.

I Prefetti delle Fabbriche Gonzaghesche

Questi furono i direttori delle opere di costruzione e di decorazione della reggia gonzaghesca (nominati dal 1450)[27]:

- Luca Fancelli 1450-1490

- Bernardino Ghisolfo 1490-1511

- Battista da Covo 1513-1524

- Giulio Romano 1524-1546

- Giovan Battista Bertani 1549-1576

- Giovanni Battista Zelotti 1576-1578

- Pompeo Pedemonte 1579-1580

- Bernardino Brugnoli 1580

- Bernardino Facciotto 1580-1581

- Bernardino Brugnoli 1581-1583

- Oreste Biringucci Vannocci 1583-1585

- Pompeo Pedemonte 1585-1587

- Carlo Lambardi 1588

- Giuseppe Dattaro 1590

- Ippolito Andreasi 1590-1591

- Giuseppe Dattaro 1592-1595

- Antonio Maria Viani 1595-1632

- Nicolò Sebregondi 1637-1652

- Daniel van den Dyck 1658-1661

- Frans Geffels 1662-1671

- Fabrizio Carini Motta 1671-1698

Opere

Torso di Afrodite, 350 a.C., statua, copia romana di originale greco di Prassitele, autore anonimo

- Effigie tomba di Margherita Malatesta, opera scultorea, Pierpaolo dalle Masegne

- Torneo-battaglia di Louvezerp, affreschi e sinopie, Pisanello

- Camera degli Sposi, 1464-75, affresco, Andrea Mantegna

- San Paolo, statua, Andrea Mantegna

- Busto di Faustina Maggiore, scultura, Andrea Mantegna

- Busto del Marchese Francesco II Gonzaga , 1498 ca., terracotta, Antoniazzo Romano

- Arazzi degli Atti degli Apostoli, nove arazzi ricavati dal disegno di Raffaello su cartoni

- Cacciata dei Bonacolsi, 1494, olio su tela, Domenico Morone

- Compianto su Cristo morto, 1533, Lorenzo Leonbruno

- Madonna con Bambino e Santi, olio su tela, attribuito a Ippolito Costa[28]

- Vulcano forgia l'armatura di Achille, affresco, Giulio Romano

- La costruzione del cavallo di legno di Troia, affresco, Giulio Romano

- Segni dello Zodiaco, affresco, Lorenzo Costa il Giovane

- Adorazione dei Pastori, olio su tela, Lorenzo Costa il Giovane[29]

- Resurrezione, olio su tela, Lorenzo Costa il Giovane[29]

- Il Martirio di San Giovanni Evangelista, olio su tela, Girolamo Mazzola Bedoli

- Incontro alla Porta Aurea, olio su tela, Teodoro Ghisi (due opere)[28]

- Caduta di Saulo, 1560, Girolamo Mazzola Bedoli[28]

- Flagellazione di Cristo, 1539-40, olio su tela, 258x183 cm, Rinaldo Mantovano

- Deposizione di Cristo nel sepolcro, 1539-40, olio su tela, 258x173 cm, Fermo Ghisoni

- Adorazione dei Pastori, 1580-90 ca, tavola ad olio, 76x53 cm, Sebastiano Filippi detto il Bastianino

- Famiglia Gonzaga in adorazione della Trinità, 1604-05, olio su tela, 381x477 cm, Pieter Paul Rubens

- Martirio di sant'Orsola, bozzetto attribuito a Pieter Paul Rubens[30]

- San Michele arcangelo abbatte il demonio, 1594-95, olio su tela, 330x233 cm, Antonio Maria Viani

- La Vergine che presenta santa Margherita alla Trinità, 1619, olio su tela, 451x374 cm, Antonio Maria Viani[30]

- Madonna Immacolata, 1620-1623, Antonio Maria Viani[28]

- Madonna co Bambino e santi, 1614, Jacopo Borbone[28]

- Annunciazione, Lucrina Fetti

- Ritratto di Margherita Gonzaga, Lucrina Fetti

- Ritratto di Margherita Gonzaga, figura intera, Lucrina Fetti

- Ritratto dell'imperatrice Eleonora Gonzaga, 1622, olio su tela, Lucrina Fetti

- Ritratto di Caterina De' Medici Gonzaga, 1626, Lucrina Fetti

- Ritratto di Eleonora II, 1651, Lucrina Fetti

- Moltiplicazione dei pani e dei pesci, 1616-18, olio su tela, 356x853 cm, Domenico Fetti

- Presentazione della Vergine al tempio, 1615-16, olio su tela, 215x148 cm, Domenico Fetti

- Margherita Gonzaga riceve il modello della Chiesa di S.Orsola dall'architetto Antonio Maria Viani, olio su tela, 250x274 cm, Domenico Fetti

- Undici apostoli e il Cristo benedicente, 1616-18, serie di 12 dipinti, olio su tela, 215x148 cm, Domenico Fetti

- Santi martiri, serie di 6 dipinti, olio su lavagna, 70x54 cm, Domenico Fetti

- Ritratto di Laura d'Este, olio su tela, cm 218x132, Sante Peranda

- Ritratto di Alessandro I Pico, olio su tela, cm 156x130, Sante Peranda

- Ritratto di Alessandro I Pico, olio su tela, cm 223x132.3, Sante Peranda

- Psiche trasportata sull'orlo del burrone, olio su tela, cm 157,8x224,4, Sante Peranda

- Psiche taglia un fiocco di lana, olio su tela, cm 117,7x177,2, Sante Peranda

- Ritratto di Giovan Francesco II Pico, olio su tela, cm 128,7x111.3, Sante Peranda

- Sala dei Fiumi, 1773, affreschi, Giorgio Anselmi

- San Francesco prega la Madonna per la cessazione di un'epidemia, 1605, olio su tela, cm 322x197, Francesco Borgani[28]

- Madonna con san Isidoro Agricola e Giobbe, allievi di Francesco Borgani[30]

- Santa Chiara che mette in fuga i Saraceni,1614-16, olio su tela, 436x365, Carlo Bononi[28]

- Annunciazione, Karl Santner[28]

- Cristo in gloria tra i santi, Pietro Martire Neri[28]

- Comunione di San Girolamo, Domenico Maria Canuti[28]

- San Francesco Regis, Giuseppe Maria Crespi[28]

- San Francesco de Sales, Giuseppe Maria Crespi[28]

- Madonna Immacolata, Giuseppe Orioli[28]

- Beata Osanna Andreasi, Giuseppe Orioli[31]

- San Longino, Giuseppe Orioli[31]

- La Vergine tra San Giovanni da Capestrano e San Giovanni Buono, Giuseppe Bazzani[31]

- Visione di San Tommaso, Giuseppe Bazzani[31]

- Sacra Famiglia con san Rocco, Giuseppe Bazzani[29]

- Transito di San Giuseppe,[32] 1755-60, olio su tela, 110x164, Giuseppe Bazzani

- Beata Chiara Maria della Passione, Francesco Maria Raineri[31]

- San Pietro d'Alcantara in adorazione di San Giuseppe, Francesco Maria Raineri[31]

- Lo sposalizio della Vergine, Daniel van den Dyck[30]

- L'età del ferro, Palma il Giovane[33]

- Principesse della Mirandola, due busti in marmo, 1689, Lorenzo Ottoni[33]

- Putti che scherzano con i cani, 1580, Lorenzo Costa il Giovane[33]

- Bianca Maria Petrozzani con i figli, 1595-1600, Pietro Fachetti[33]

Collezioni Gonzaga

"GONZAGA. LA CELESTE GALERIA. Il Museo dei Duchi di Mantova" curata ed ideata da Andrea Emiliani e da Raffaella Morselli è la mostra, allestita dal 2 settembre 2002 al 12 gennaio 2003 a Mantova presso le Fruttiere di Palazzo Te e a Palazzo Ducale, per riproporre dopo quattro secoli una preziosa selezione della mitica collezione dei Gonzaga che nel momento del loro massimo splendore comprendeva duemila dipinti dei maggiori artisti dell'epoca e circa ventimila oggetti preziosi conservati ed esposti in Palazzo Ducale. Per un elenco delle opere più significative si rimanda alla voce Collezioni Gonzaga.

Galleria d'immagini

-

Palazzo del Capitano

-

Corte Nuova e Castello di San Giorgio. Foto di Paolo Monti

-

Castello di San Giorgio

-

Castello di San Giorgio

-

Castel San Giorgio di notte

-

Piazza Castello

-

Giardino pensile

-

Campanile della Basilica palatina di Santa Barbara

-

Sala affrescata

-

Studiolo di Isabella d'Este (dettaglio)

-

Dettaglio dello Studiolo di Isabella d'Este

-

Studiolo di Isabella d'Este

-

Camera degli Sposi

-

Camera degli Sposi

-

Camera degli Sposi

-

Camera degli Sposi

-

Camera degli Sposi

-

Camera degli Sposi, Ludovico Gonzaga e il segretario Marsilio Andreasi

Note

- ^ a b Amadei, p.119.

- ^ a b Dati visitatori dei siti museali italiani statali nel 2016 (PDF), su beniculturali.it. URL consultato il 17 gennaio 2017..

- ^ Amadei, p.120.

- ^ Comune di Mantova. Palazzo Ducale.

- ^ Alberto Angela, Meraviglie - La penisola dei tesori: St 2019 Puntata del 12/03/2019, Rai 1, 12 marzo 2019, a 00 h 18 min 40 s. URL consultato il 14 marzo 2019.

- ^ Paccagnini, p. 24.

- ^ Stefano Scansani, Ferito anche Palazzo Ducale che resta ancora chiuso, in Gazzetta di Mantova, 22 maggio 2012. URL consultato il 1º giugno 2012.

- ^ Stefano Scansani, Allarme per una lesione nella Camera Picta di Mantegna, in Gazzetta di Mantova, 1º giugno 2012. URL consultato il 3 giugno 2012.

- ^ Graziella Scavazza, Mantova, in 1.400 al Ducale per l'apertura della Camera degli Sposi, in gazzettadimantova.gelocal.it, 3 aprile 2015. URL consultato l'8 aprile 2015.

- ^ Visitatori e attività del Museo di Palazzo Ducale nel 2011.

- ^ Visitatori e attività del Museo di Palazzo Ducale nel 2012.

- ^ [1]

- ^ Amadei, p.124.

- ^ Magna Domus e Palazzo del Capitano, su fermimn.gov.it, 1996.

- ^ Astrologia, magia, alchimia, Dizionari dell'arte, ed. Electa, 2004, pag. 27.

- ^ TCI, p. 538.

- ^ TCI, p. 539.

- ^ a b c d e f TCI, p. 544.

- ^ a b Paccagnini, p. 46.

- ^ Paccagnini, p. 44.

- ^ Cristina Del Piano, Giulio Romano 2019: il Ducale si prepara. Al via i restauri nella Galleria della Mostra., in Gazzetta di Mantova, 24 gennaio 2019, pp. 32-33.

- ^ Paccagnini, p. 48.

- ^ Paccagnini, p. 47.

- ^ Paccagnini, p. 52.

- ^ Il cimitero ducale

- ^ Gazzetta di Mantova. Erbe, alchimia e ottocento visitatori.

- ^ Amadei, p.293.

- ^ a b c d e f g h i j k l m Occaso, p.32.

- ^ a b c PRESENTAZIONE NUOVE ACQUISIZIONI delle COLLEZIONI del MUSEO di PALAZZO DUCALE. URL consultato il 18 novembre 2014.

- ^ a b c d Occaso, p.41.

- ^ a b c d e f Occaso, p.35.

- ^ Scheda su museiditalia, su culturaitalia.it. URL consultato il 25 febbraio 2017.

- ^ a b c d Occaso, p.52.

Bibliografia

- Giuseppe Amadei, Ercolano Marani (a cura di), I Gonzaga a Mantova, Milano, 1975, ISBN non esistente.

- Giuliana Algeri, Il Palazzo Ducale di Mantova, Mantova, 2003.

- Stefano L'Occaso, Il Palazzo Ducale di Mantova, Milano, 2002.

- Lombardia. Guide d'Italia, Milano, Touring Club Italiano, 1970, ISBN non esistente.

- Giovanni Paccagnini, Il Palazzo Ducale di Mantova, Milano, 2002.

- Renato Berzaghi, Il Palazzo Ducale di Mantova, Milano, 1992.

Voci correlate

- Gonzaga (dinastia)

- Andrea Mantegna

- Giulio Romano

- Giovan Battista Bertani

- Luca Fancelli

- Pisanello

- Santa Barbara (Mantova)

- Torneo-battaglia di Louvezerp

- Presa di Mantova

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Palazzo Ducale

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Palazzo Ducale

Collegamenti esterni

- Template:CulturaItalia

- Sito ufficiale, su mantovaducale.beniculturali.it.

- Società per il Palazzo Ducale di Mantova, su societapalazzoducalemantova.it.

- Informazioni utili sul Palazzo Ducale, su turismo-lombardia.com.