Disturbo da deficit di attenzione/iperattività: differenze tra le versioni

→Comorbidità: Aggiunta comorbidità |

|||

| Riga 82: | Riga 82: | ||

* I [[disturbo da uso di sostanze|disturbi da uso di sostanze]]. Gli adolescenti e gli adulti con ADHD vedono aumentato il rischio di sviluppare un consumo problematico di [[sostanze stupefacenti]]<ref name="Kooij-2010">{{Cita pubblicazione|nome=SJ.|cognome=Kooij|coautori=S. Bejerot; A. Blackwell; H. Caci; M. Casas-Brugué; PJ. Carpentier; D. Edvinsson; J. Fayyad; K. Foeken; M. Fitzgerald; V. Gaillac|anno=2010|titolo=European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD.|rivista=BMC Psychiatry|volume=10|p=67|doi=10.1186/1471-244X-10-67|pmid=20815868}}</ref>, le più comuni tra esse sono [[bevanda alcolica|alcool]] o [[cannabis]]<ref name="Kooij-2010" />. La ragione di questo può essere dovuto ad un percorso di ricompensa alterato nel cervello<ref name="Kooij-2010" />. Ciò rende la valutazione e il trattamento della condizione più difficile con i gravi problemi provocati dall'abuso di sostanze che solitamente vengono trattati prima a causa dei loro rischi maggiori<ref name="NICE 2009">{{Cita libro|autore=National Collaborating Centre for Mental Health|titolo=Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Diagnosis and Management of ADHD in Children, Young People and Adults|data=2009|editore=British Psychological Society|pp=19–27, 23, 38, 130, 133, 317|isbn=978-1-85433-471-8}}</ref><ref name="Wilens-2011">{{Cita pubblicazione|autore=Wilens TE, Morrison NR|data=luglio 2011|titolo=The intersection of attention-deficit/hyperactivity disorder and substance abuse|rivista=Curr Opin Psychiatry|volume=24|numero=4|pp=280–285|doi=10.1097/YCO.0b013e328345c956|pmid=21483267|pmc=3435098}}</ref>. |

* I [[disturbo da uso di sostanze|disturbi da uso di sostanze]]. Gli adolescenti e gli adulti con ADHD vedono aumentato il rischio di sviluppare un consumo problematico di [[sostanze stupefacenti]]<ref name="Kooij-2010">{{Cita pubblicazione|nome=SJ.|cognome=Kooij|coautori=S. Bejerot; A. Blackwell; H. Caci; M. Casas-Brugué; PJ. Carpentier; D. Edvinsson; J. Fayyad; K. Foeken; M. Fitzgerald; V. Gaillac|anno=2010|titolo=European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD.|rivista=BMC Psychiatry|volume=10|p=67|doi=10.1186/1471-244X-10-67|pmid=20815868}}</ref>, le più comuni tra esse sono [[bevanda alcolica|alcool]] o [[cannabis]]<ref name="Kooij-2010" />. La ragione di questo può essere dovuto ad un percorso di ricompensa alterato nel cervello<ref name="Kooij-2010" />. Ciò rende la valutazione e il trattamento della condizione più difficile con i gravi problemi provocati dall'abuso di sostanze che solitamente vengono trattati prima a causa dei loro rischi maggiori<ref name="NICE 2009">{{Cita libro|autore=National Collaborating Centre for Mental Health|titolo=Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Diagnosis and Management of ADHD in Children, Young People and Adults|data=2009|editore=British Psychological Society|pp=19–27, 23, 38, 130, 133, 317|isbn=978-1-85433-471-8}}</ref><ref name="Wilens-2011">{{Cita pubblicazione|autore=Wilens TE, Morrison NR|data=luglio 2011|titolo=The intersection of attention-deficit/hyperactivity disorder and substance abuse|rivista=Curr Opin Psychiatry|volume=24|numero=4|pp=280–285|doi=10.1097/YCO.0b013e328345c956|pmid=21483267|pmc=3435098}}</ref>. |

||

* La [[sindrome delle gambe senza riposo]] è comune nei pazienti con ADHD ed è spesso dovuta alla carenza di ferro ([[anemia]])<ref name="pmid21365608">{{Cita pubblicazione|autore=Merino-Andreu M|data=marzo 2011|titolo=Trastorno por déficit de atención/hiperactividad y síndrome de piernas inquietas en niños|rivista=Rev Neurol|volume=52 Suppl 1|pp=S85–95|lingua=es|titolotradotto=Attention deficit hyperactivity disorder and restless legs syndrome in children|pmid=21365608}}</ref><ref name="pmid20620105">{{Cita pubblicazione|autore=Picchietti MA, Picchietti DL|data=agosto 2010|titolo=Advances in pediatric restless legs syndrome: Iron, genetics, diagnosis and treatment|rivista=Sleep Med.|volume=11|numero=7|pp=643–651|doi=10.1016/j.sleep.2009.11.014|pmid=20620105}}</ref>. Tuttavia, tale condizione può essere semplicemente una parte di ADHD e richiede un'attenta valutazione al fine di distinguere i due disturbi<ref name="pmid18656214">{{Cita pubblicazione|autore=Karroum E, Konofal E, Arnulf I|anno=2008|titolo=[Restless-legs syndrome]|rivista=Rev. Neurol. (Paris)|volume=164|numero=8–9|pp=701–721|lingua=fr|doi=10.1016/j.neurol.2008.06.006|pmid=18656214}}</ref>. |

* La [[sindrome delle gambe senza riposo]] è comune nei pazienti con ADHD ed è spesso dovuta alla carenza di ferro ([[anemia]])<ref name="pmid21365608">{{Cita pubblicazione|autore=Merino-Andreu M|data=marzo 2011|titolo=Trastorno por déficit de atención/hiperactividad y síndrome de piernas inquietas en niños|rivista=Rev Neurol|volume=52 Suppl 1|pp=S85–95|lingua=es|titolotradotto=Attention deficit hyperactivity disorder and restless legs syndrome in children|pmid=21365608}}</ref><ref name="pmid20620105">{{Cita pubblicazione|autore=Picchietti MA, Picchietti DL|data=agosto 2010|titolo=Advances in pediatric restless legs syndrome: Iron, genetics, diagnosis and treatment|rivista=Sleep Med.|volume=11|numero=7|pp=643–651|doi=10.1016/j.sleep.2009.11.014|pmid=20620105}}</ref>. Tuttavia, tale condizione può essere semplicemente una parte di ADHD e richiede un'attenta valutazione al fine di distinguere i due disturbi<ref name="pmid18656214">{{Cita pubblicazione|autore=Karroum E, Konofal E, Arnulf I|anno=2008|titolo=[Restless-legs syndrome]|rivista=Rev. Neurol. (Paris)|volume=164|numero=8–9|pp=701–721|lingua=fr|doi=10.1016/j.neurol.2008.06.006|pmid=18656214}}</ref>. |

||

*I [[Autismo|disturbi dello spettro autistico]]<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Yael|cognome=Leitner|data=2014-04-29|titolo=The Co-Occurrence of Autism and Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children – What Do We Know?|rivista=Frontiers in Human Neuroscience|volume=8|accesso=2019-02-27|doi=10.3389/fnhum.2014.00268|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4010758/}}</ref>. |

|||

* Comunemente co-esistono con l'ADHD [[disturbi del sonno]]. Essi possono verificarsi anche come effetto collaterale dei farmaci usati per trattare la condizione. Nei bambini con ADHD, l'[[insonnia]] è il disturbo del sonno più frequente che si riscontra quando la terapia comportamentale viene scelta come trattamento preferenziale<ref name="pmid21600348">{{Cita pubblicazione|autore=Corkum P, Davidson F, Macpherson M|data=giugno 2011|titolo=A framework for the assessment and treatment of sleep problems in children with attention-deficit/hyperactivity disorder|rivista=Pediatr. Clin. North Am.|volume=58|numero=3|pp=667–683|doi=10.1016/j.pcl.2011.03.004|pmid=21600348}}</ref><ref name="pmid20451036">{{Cita pubblicazione|autore=Tsai MH, Huang YS|data=maggio 2010|titolo=Attention-deficit/hyperactivity disorder and sleep disorders in children|rivista=Med. Clin. North Am.|volume=94|numero=3|pp=615–632|doi=10.1016/j.mcna.2010.03.008|pmid=20451036}}</ref>. La [[melatonina]] è talvolta usata nei bambini che hanno questi disturbi<ref name="pmid20028959">{{Cita pubblicazione|autore=Bendz LM, Scates AC|data=gennaio 2010|titolo=Melatonin treatment for insomnia in pediatric patients with attention-deficit/hyperactivity disorder|rivista=Annals of Pharmacotherapy|volume=44|numero=1|pp=185–191|doi=10.1345/aph.1M365|pmid=20028959}}</ref>. |

* Comunemente co-esistono con l'ADHD [[disturbi del sonno]]. Essi possono verificarsi anche come effetto collaterale dei farmaci usati per trattare la condizione. Nei bambini con ADHD, l'[[insonnia]] è il disturbo del sonno più frequente che si riscontra quando la terapia comportamentale viene scelta come trattamento preferenziale<ref name="pmid21600348">{{Cita pubblicazione|autore=Corkum P, Davidson F, Macpherson M|data=giugno 2011|titolo=A framework for the assessment and treatment of sleep problems in children with attention-deficit/hyperactivity disorder|rivista=Pediatr. Clin. North Am.|volume=58|numero=3|pp=667–683|doi=10.1016/j.pcl.2011.03.004|pmid=21600348}}</ref><ref name="pmid20451036">{{Cita pubblicazione|autore=Tsai MH, Huang YS|data=maggio 2010|titolo=Attention-deficit/hyperactivity disorder and sleep disorders in children|rivista=Med. Clin. North Am.|volume=94|numero=3|pp=615–632|doi=10.1016/j.mcna.2010.03.008|pmid=20451036}}</ref>. La [[melatonina]] è talvolta usata nei bambini che hanno questi disturbi<ref name="pmid20028959">{{Cita pubblicazione|autore=Bendz LM, Scates AC|data=gennaio 2010|titolo=Melatonin treatment for insomnia in pediatric patients with attention-deficit/hyperactivity disorder|rivista=Annals of Pharmacotherapy|volume=44|numero=1|pp=185–191|doi=10.1345/aph.1M365|pmid=20028959}}</ref>. |

||

Versione delle 13:40, 27 feb 2019

| Disturbo da deficit di attenzione/iperattività | |

|---|---|

| Specialità | psichiatria e neuropsichiatria infantile |

| Classificazione e risorse esterne (EN) | |

| ICD-10 | F90.0 |

| OMIM | 143465, 608903, 608904, 608905, 608906, 612311 e 612312 |

| MeSH | D001289 |

| MedlinePlus | willem |

| eMedicine | 289350 e 912633 |

Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività o ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da problematiche nel mantenere l'attenzione, eccessiva attività e/o difficoltà nel controllare il proprio comportamento (impulsività) che non appare adeguato all'età della persona[1][2][3][4]. I sintomi appaiono prima dei 12 anni di età, durano almeno 6 mesi e causano problemi in almeno due contesti (ad esempio a casa, a scuola, al lavoro, negli hobby ecc.)[5][6]. Sulla base dei criteri del manuale diagnostico DSM-5 si possono distinguere tre manifestazioni di ADHD: ADHD con disattenzione predominante, ADHD con iperattività/impulsività predominanti e ADHD combinata[7]. L'ADHD può quindi presentarsi in tre forme distinte che spesso hanno caratteristiche anche molto diverse tra loro. Ad esempio in chi presenta la variante con predominanza di disattenzione che ha pochi sintomi, o nessuno, di iperattività, irrequietezza e impulsività, l'ADHD potrebbe non notarsi. Ciononostante può essere ugualmente compromettente[8]. È possibile che col passare degli anni la diagnosi di ADHD evolva e passi da una manifestazione all'altra[9].

Almeno la metà delle persone con ADHD in età infantile e adolescenziale continua a soffrirne in età adulta; il 2-5% degli adulti presenta tale condizione[10][11]. I bambini che presentano un ADHD con caratteristiche di iperattività tendono a mostrare sintomi meno marcati, ad esempio irrequietezza interna, tensione, nervosismo, durante l’adolescenza e l’età adulta o a non mostrare più questi sintomi continuando peró spesso ad avere sintomi inattentivi (se questi erano già presenti). I sintomi di disattenzione e/o di impulsività sono i sintomi piú significativi dell'ADHD in età adulta[12].

Una caratteristica importante dell'ADHD è la disregolazione della motivazione. Chi ha l'ADHD tende ad essere motivato solo o soprattutto sulle attività di suo interesse ma fatica, si annoia, procrastina per quanto riguarda tutto il resto e per questo motivo cambia spesso attività, hobby e lavori[13].

L'ADHD porta ad un tasso più alto di abbandono scolastico e lavorativo rispetto alla media; altre conseguenze dirette e indirette di questo disturbo possono essere disturbi ansioso-depressivi, disturbi oppositivo-provocatori, maggiore probabilità di abusare di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche, divorziare più frequentemente, maggior rischio di incidenti stradali e disturbi della condotta[14].

Per il trattamento dei sintomi dell'ADHD si sono rivelate efficaci terapie comportamentali, interventi psicoterapeutici, cambiamenti dello stile di vita e dell'alimentazione[15]. Nei casi in cui il disturbo comprometta il funzionamento scolastico, lavorativo o della vita in generale sono necessari anche dei trattamenti farmacologici specifici[16].

Caratteristiche e sintomatologia

Disattenzione, iperattività e impulsività sono gli elementi chiave nel comportamento di soggetti colpiti da ADHD. I sintomi dell'ADHD sono difficili da definire poiché è difficoltoso tracciare una linea che demarchi i normali livelli di disattenzione, iperattività e impulsività da quelli che normali non sono e per i quali si richiede un intervento medico[17]. Affinché possa essere diagnosticato l'ADHD occorre una osservazione dei sintomi in due situazioni diverse per almeno sei mesi al fine di valutare se determinati tratti comportamentali siano diversi da quelli degli altri bambini della stessa età[18].

I sintomi consentono una classificazione in base alla prevalenza di elementi di iperattività-impulsività o di disattenzione o di elementi combinati dell'uno e dell'altro (cosiddetto sottotipo combinato)[17].

La predominanza di sintomi di disattenzione può includere[19]:

- l'essere facilmente distratti, perdere i dettagli, dimenticare le cose, e spesso passare da un'attività all'altra

- l'avere difficoltà a concentrarsi su una cosa

- l'essere annoiato con un compito, dopo pochi minuti, a meno che si stia facendo qualcosa di divertente

- l'avere difficoltà a focalizzare l'attenzione sull'organizzazione e completamento di un compito o nell'imparare qualcosa di nuovo

- l'avere difficoltà a completare o svolgere compiti a casa, spesso perdendo le cose (per esempio, matite, giocattoli, compiti) necessarie per completare le attività

- non sembra ascoltare quando gli si parla

- sognare ad occhi aperti, facilmente andare in confusione e muoversi lentamente

- l'avere difficoltà di elaborazione delle informazioni con la stessa rapidità e precisione degli altri

- difficoltà a seguire le istruzioni.

La predominanza di iperattività-impulsività può includere[19]:

- dimenarsi e contorcersi da seduti

- parlare senza sosta

- toccare o giocare con qualsiasi cosa sia a portata di mano

- avere difficoltà a star seduti durante la cena, la scuola ecc..

- essere costantemente in azione

- avere difficoltà a svolgere compiti o attività tranquille.

A queste si possono aggiungere ulteriori manifestazioni di impulsività[19]:

- essere molto impaziente

- proferire commenti inappropriati, mostrando le proprie emozioni senza inibizioni, e agire senza tener conto delle conseguenze

- avere difficoltà nell'attendere cose che si vogliono o attendere il proprio turno di gioco

- ridere spesso, con o senza un motivo reale

La maggior parte delle persone mostra alcuni di questi comportamenti, ma non nella misura in cui tali comportamenti interferiscono significativamente con il lavoro di una persona, le relazioni, o lo studio. I disturbi principali sono coerenti anche in diversi contesti culturali[20].

I sintomi possono permanere anche in età adulta per circa la metà dei bambini ai quali è stato diagnosticato l'ADHD anche se tale stima è difficoltosa stante la mancanza di criteri diagnostici ufficiali per gli adulti[17]. I sintomi di ADHD negli adolescenti possono differire da quelli dei bambini stanti i processi di adattamento appresi durante il processo di socializzazione[21].

Nel 2009 uno studio ha rilevato che i bambini con ADHD si agitano molto, perché questo li aiuta a stare sufficientemente focalizzati per completare compiti impegnativi[22][23].

Problemi relazionali

Per quanto riguarda i problemi relazionali, i genitori, gli insegnanti e gli stessi coetanei concordano che i bambini con ADHD hanno anche problemi nelle relazioni interpersonali. Vari studi di tipo sociometrico hanno confermato che bambini affetti da disturbo da deficit di attenzione/iperattività[24]:

- ricevono minori apprezzamenti e maggiori rifiuti dai loro compagni di scuola o di gioco[25];

- pronunciano un numero di frasi negative nei confronti dei loro compagni dieci volte superiore rispetto agli altri;

- presentano un comportamento aggressivo tre volte superiore[26];

- non rispettano o non riescono a rispettare le regole di comportamento in gruppo e nel gioco;

- laddove il bambino con ADHD assume un ruolo attivo riesce ad essere collaborante, cooperativo e volto al mantenimento delle relazioni di amicizia;

- laddove, invece, il loro ruolo diventa passivo e non ben definito, essi diventano più contestatori e incapaci di comunicare proficuamente con i coetanei.

Comorbidità

All'ADHD possono accompagnarsi altri disturbi come l'ansia o la depressione. Tali elementi possono complicare notevolmente la diagnosi e il trattamento. Studi accademici e ricerca in ambito pratico suggeriscono che la depressione nell'ADHD sembra incrementarsi nei bambini parallelamente alla loro crescita, con un più alto tasso di crescita nelle ragazze che nei ragazzi. Quando un disturbo del tono dell'umore complica l'ADHD sarebbe più auspicabile trattare prima il disturbo dell'umore anche se i genitori dei bambini che hanno ADHD spesso desiderano che sia trattato prima l'ADHD, dato che la risposta al trattamento è più veloce[27].

Disattenzione e comportamento iperattivo non sono gli unici problemi in chi ha l’ADHD. L’ADHD esiste da solo, senza altra patologia, in circa un terzo delle persone. Molte condizioni co-esistenti, richiedono altri tipi di trattamento e dovrebbero essere diagnosticate separatamente invece di essere raggruppati nella diagnosi di ADHD[28].

Alcune delle condizioni associate sono:

- Il disturbo oppositivo-provocatorio e il disturbo della condotta, che si verificano rispettivamente in circa il 20-50% dei casi di ADHD[29]. Essi sono caratterizzati da comportamenti antisociali come testardaggine, aggressività, collera frequenti, falsità, menzogne e furti[30].

- Il disturbo borderline di personalità che secondo uno studio su 120 pazienti di sesso femminile è risultato associato all'ADHD nel 70% dei casi[31].

- Il disturbo primario della vigilanza (intesa come attenzione), caratterizzata da scarsa attenzione e concentrazione, così come la difficoltà rimanere svegli. Questi bambini tendono ad agitarsi, sbadigliare e sembrano essere iperattivi al fine di rimanere vigili e attivi[30].

- I disturbi dell'umore (specialmente disturbo bipolare e disturbo depressivo maggiore): i ragazzi con diagnosi di sottotipo combinato hanno dimostrato di soffrire di questo tipo di disturbo: il 25% dei bambini con ADHD soffre di disturbo bipolare. I bambini con questa combinazione possono palesare più aggressività e problemi comportamentali rispetto a quelli affetti solo da ADHD[30][32]. Gli adulti con ADHD che presentano anche il disturbo bipolare richiedono un'attenta valutazione al fine di gestire entrambe le condizioni[33].

- I disturbi d'ansia: si è riscontrato essere comune nelle ragazze con diagnosi di sottotipo caratterizzato da disattenzione di ADHD[34].

- Il disturbo ossessivo-compulsivo: si ritiene ci sia una componente genetica comune tra tale disturbo e l'ADHD[30].

- I disturbi specifici dell'apprendimento sono stati riscontrati in circa il 20-30% dei bambini con ADHD. Le difficoltà di apprendimento possono includere disturbi nel linguaggio e dello sviluppo[35]. Tuttavia l'ADHD non è considerato un disturbo dell'apprendimento ma spesso è causa di difficoltà scolastiche[35].

- La sindrome di Tourette è stata riscontrata più frequentemente negli individui con ADHD[36].

- I disturbi da uso di sostanze. Gli adolescenti e gli adulti con ADHD vedono aumentato il rischio di sviluppare un consumo problematico di sostanze stupefacenti[37], le più comuni tra esse sono alcool o cannabis[37]. La ragione di questo può essere dovuto ad un percorso di ricompensa alterato nel cervello[37]. Ciò rende la valutazione e il trattamento della condizione più difficile con i gravi problemi provocati dall'abuso di sostanze che solitamente vengono trattati prima a causa dei loro rischi maggiori[38][39].

- La sindrome delle gambe senza riposo è comune nei pazienti con ADHD ed è spesso dovuta alla carenza di ferro (anemia)[40][41]. Tuttavia, tale condizione può essere semplicemente una parte di ADHD e richiede un'attenta valutazione al fine di distinguere i due disturbi[42].

- I disturbi dello spettro autistico[43].

- Comunemente co-esistono con l'ADHD disturbi del sonno. Essi possono verificarsi anche come effetto collaterale dei farmaci usati per trattare la condizione. Nei bambini con ADHD, l'insonnia è il disturbo del sonno più frequente che si riscontra quando la terapia comportamentale viene scelta come trattamento preferenziale[44][45]. La melatonina è talvolta usata nei bambini che hanno questi disturbi[46].

Le problematiche relative al linguaggio nelle persone con ADHD possono includere disturbi di elaborazione uditiva, difficoltà a seguire le istruzioni, lenta velocità di elaborazione della lingua scritta e parlata, difficoltà di ascolto, come ad esempio in un'aula scolastica, e debolezza nella comprensione della lettura[47].

Prognosi

Uno studio sul follow up di 8 anni effettuato su bambini con diagnosi di ADHD (di tipo combinato) ha scoperto che essi presentavano notevoli difficoltà durante l'adolescenza, indipendentemente dal trattamento o dalla mancanza di esso[48]. Negli Stati Uniti, meno del 5 per cento degli individui con ADHD riesce ad ottenere una laurea[49], rispetto al 28 per cento della popolazione generale di età superiore ai 25 anni[50]. La percentuale di bambini che soddisfano i criteri per l'ADHD scende di circa la metà nei tre anni successivi alla diagnosi e questo si verifica indipendentemente dai trattamenti utilizzati[51][52]. L'ADHD persiste in età adulta tra il circa 30% al 50% dei casi[53]. Le persone colpite hanno una forte probabilità di sviluppare meccanismi di adattamento, compensando così i loro sintomi precedenti

Fisiopatologia

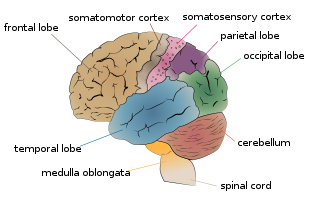

Struttura del cervello

La fisiopatologia dell'ADHD non è chiara, essendoci allo stato attuale un certo numero di spiegazioni concorrenti[30]. È stato osservato che nei bambini con ADHD vi è una generale riduzione di volume del cervello, con una diminuzione proporzionalmente maggiore nel lato sinistro della corteccia prefrontale[54]. Sembra che siano coinvolti nella condizione anche i percorsi cerebrali che collegano la corteccia prefrontale e il corpo striato. Questo suggerisce che la disattenzione, l'iperattività e l'impulsività possono riflettere una disfunzione del lobo frontale con ulteriori regioni, come il cervelletto, che possono essere implicate[54]. Altre strutture cerebrali legate all'attenzione sono state trovate differenti tra le persone con e senza ADHD[55][56].

Neurotrasmettitori

In precedenza si pensava che l'elevato numero di trasportatori della dopamina in soggetti con ADHD facesse parte della sua fisiopatologia, ma sembra che i numeri elevati siano causati dall'adattamento all'esposizione a sostanze stimolanti[57]. persone con ADHD possono avere una bassa soglia di eccitazione e compensare questo con maggiori stimoli, condizione che a sua volta provoca la perdita di attenzione e aumenta il comportamento iperattivo. La ragione di questo è dovuta alle anomalie nel modo in cui il sistema della dopamina risponde alla stimolazione[58]. Vi possono essere inoltre anomalie nei percorsi adrenergici, serotoninergici e colinergici o nicotinergici[37][59].

Funzioni esecutive

Una teoria suggerisce che i sintomi derivino da un deficit nelle funzioni esecutive[60]. Per funzioni esecutive ci si riferisce a una serie di processi mentali che sono necessari per regolamentare, controllare e gestire le attività della vita quotidiana[60]. Alcuni di questi disturbi comprendono: problemi con le capacità organizzative, problemi nell'organizzazione del proprio tempo, eccessiva procrastinazione, problemi di concentrazione, nella velocità di elaborazione, nella regolazione delle emozioni, nell'uso della memoria di lavoro e deficit nella memoria a breve termine[60]. Gli individui con ADHD presentano comunque una discreta memoria a lungo termine[60]. I criteri per determinare un deficit funzionale sono soddisfatti nel 30-50% dei bambini e adolescenti con disturbo da deficit di attenzione e iperattività[61]. Uno studio ha dimostrato che l'80% dei soggetti con ADHD presentava almeno un deficit in una funzione esecutiva, rispetto al 50% delle persone che non mostravano la condizione[62]. Per via della maturazione del cervello e delle crescenti esigenze di controllo esecutivo, i deficit dell'ADHD possono non manifestarsi pienamente fino all'adolescenza o all'inizio dell'età adulta[60].

Eziologia

Una specifica causa dell'ADHD non è ancora nota[63]. Ci sono tuttavia una serie di fattori che possono contribuire a far nascere o fare esacerbare l'ADHD. Fra questi ci sono fattori genetici e le condizioni sociali e fisiche del soggetto.

Secondo la maggior parte dei ricercatori e sulla base degli studi degli ultimi quarant'anni, il disturbo si ritiene abbia una causa genetica. Studi su gemelli hanno evidenziato che l'ADHD ha un alto fattore ereditario (circa il 75% dei casi)[64][65]. Altri fattori sono legati alla morfologia cerebrale, a fattori prenatali e perinatali o a fattori traumatici[66].

L'ADHD si presenta tipicamente nei bambini[67] (si stima che, nel mondo, colpisca tra il 3% e il 5% dei bambini[68][69]) con una percentuale variabile tra il 30 e il 50% di soggetti che continuano ad avere sintomi in età adulta[70][71]. Si stima che il 4,7% di statunitensi adulti conviva con l'ADHD[72].

Studi sui gemelli hanno mostrato che tra il 9% e il 20% dei casi di malattia può essere attribuito a fattori ambientali[73]. I fattori ambientali includono l'esposizione ad alcol e fumo durante la gravidanza e i primissimi anni di vita[74]. La relazione tra tabacco e ADHD può essere trovata nel fatto che la nicotina causa ipossia nel feto[75]. Complicanze durante la gravidanza e il parto possono inoltre giocare un ruolo nell'ADHD[76]. Le infezioni (ad esempio la varicella) prese durante la gravidanza, alla nascita o nei primi anni di vita sono un fattore di rischio per l'ADHD[77][78].

L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che la diagnosi di ADHD può fare emergere disfunzioni all'interno della famiglia o nel sistema educativo o anche patologie psicologiche in singoli individui[79]. Altri ricercatori ritengono che i rapporti con chi si prende cura dei bambini abbiano un effetto profondo sulle capacità di autoregolamentazione e di attenzione. Uno studio su bambini in affidamento ha riscontrato che un numero elevato di loro mostrava sintomi molto simili all'ADHD[80]. I ricercatori hanno inoltre riscontrato elementi tipici dell'ADHD nei bambini che hanno sofferto violenze e abusi[64].

Epidemiologia

Si ritiene che il disturbo da deficit di attenzione/iperattività interessi circa il 6-7% dei giovani al di sotto dei 18 anni di età, quando la diagnosi viene fatta attraverso i criteri del DSM-IV[81]. Quando viene diagnosticata attraverso i criteri formulati dall'ICD-10, la stima è tra l'1% e il 2%[82]. I bambini del Nord America sembrano presentare un tasso della condizione più alto rispetto ai loro coetanei dell'Africa e del Medio Oriente, tuttavia, si ritiene che queste differenze siano attribuibili ai diversi metodi diagnostici utilizzati nelle diverse aree del mondo, piuttosto che una differenza reale[83]. Infatti, alcuni studi hanno evidenziato che se si usassero gli stessi metodi diagnostici, i tassi sarebbero più o meno equiparabili tra i diversi paesi[84]. La condizione viene diagnosticata circa tre volte più spesso nei maschi rispetto che nelle femmine[85][86]. La differenza tra i sessi può riflettere sia una differenza nella suscettibilità o che le femmine con la sindrome abbiano una probabilità minore di avere una diagnosi rispetto ai maschi[87].

Il numero di diagnosi e di trattamenti è in costante aumento dal 1970, sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Ciò probabilmente si spiega principalmente a causa dei cambiamenti nel modo in cui viene diagnosticata la condizione[88] e come sia più frequente il ricorso alla cura farmacologica, piuttosto che ad un cambiamento nella frequenza di presentazione della condizione[82]. Si ritiene che le modifiche ai criteri diagnostici introdotti nel 2013 con l'uscita del DSM-5 aumentino la percentuale di diagnosi di disturbo da deficit di attenzione/iperattività, soprattutto nella popolazione adulta[89].

Diagnosi

L'ADHD è diagnosticato attraverso un assessment psichiatrico generalmente svolto da uno specialista in psichiatria o neuropsichiatria infantile al fine di escludere altre potenziali cause possono essere svolti esami fisici, radiologici e test di laboratorio[92]. Spesso la valutazione può rendere necessaria una collaborazione con i genitori o con gli insegnanti[93] tramite un processo diagnostico che spesso inizia proprio quando un insegnante solleva delle preoccupazioni[94]. La condizione può essere vista come la presentazione eccessiva di una o più comuni caratteristiche umane che si possono riscontrare nella maggior parte delle persone[64]. La risposta o la mancanza di essa al trattamento farmacologico non può confermare o escludere la diagnosi[93]. Anche gli studi di imaging biomedico del cervello non danno risultati coerenti tra gli individui ed essi vengono utilizzati esclusivamente per la ricerca scientifica e non per il raggiungimento di una diagnosi[95].

In Nord America, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) è spesso usato come base per la diagnostica, mentre i paesi europei solitamente utilizzano l'ICD-10. Si è osservato che la probabilità di diagnosticare l'ADHD è da 3 a 4 volte maggiore se vengono utilizzati i criteri del DSM-IV rispetto ai criteri ICD-10[86]. L'ADHD viene classificato come un disturbo psichiatrico[37] del tipo del disordine dello sviluppo neurologico[2]. Viene inoltre identificato come un disturbo da comportamento dirompente con disturbo oppositivo provocatorio, disturbo della condotta e disturbo antisociale di personalità[2]. Una diagnosi non implica un disturbo neurologico[96]; tuttavia, nella pratica clinica, la diagnosi si basa anche su diversi altri elementi che quelli contenuti nei manuali. Sono infatti tenuti in considerazione l'ambiente in cui si muove il bambino, la scuola e altri fattori sociali[97].

Si raccomanda di sottoporre a screening anche le condizioni ed esso associate, come: ansia, depressione, disturbo oppositivo provocatorio e disturbo della condotta, così come i disturbi di apprendimento e di linguaggio. Inoltre devono anche essere considerati altri problemi medici come i disturbi dello sviluppo neurologico, i tic e l'apnea del sonno[98].

DSM

Come per molti altri disturbi psichiatrici, la diagnosi convenzionale viene fatta da un professionista qualificato sulla base di un determinato numero di criteri. Negli Stati Uniti questi criteri sono stabiliti dall'Associazione Psichiatrica Americana (APA) nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM). Sulla base dei criteri DSM, esistono tre sottotipi di ADHD:[7][99]

- ADHD con predominanza di disattenzione/distrazione (ADHD-PI): si presenta con vari sintomi, tra cui: essere facilmente distratti, scarsità di memoria, sognare ad occhi aperti, disorganizzazione, scarsa concentrazione e difficoltà nel completare le attività[99]. Spesso le persone si riferiscono all'ADHD-PI come "disturbo da deficit di attenzione" (ADD). Tuttavia, quest'ultima definizione non è stata ufficialmente accettata dalla revisione del 1994 del DSM.

- ADHD con predominanza di iperattività/impulsività: presenta una eccessiva irrequietezza e agitazione, iperattività, difficoltà nell'attesa e nel rimanere seduti, comportamento immaturo. Possono essere presenti anche comportamenti distruttivi[99].

- ADHD di tipo combinato: è una combinazione degli altri due sottotipi[99].

Questa suddivisione si basa sulla presenza, a lungo termine (minimo 6 mesi), di almeno sei dei nove sintomi di disattenzione, iperattività, impulsività; la descrizione dell’età di esordio è stata modificata, dall'ultimo DSM-5 del 2013, da alcuni sintomi di iperattività-impulsività o di disattenzione che causano menomazione presenti prima dei 7 anni di età a diversi sintomi di disattenzione o di iperattività-impulsività presenti prima dei 12 anni[100].

Per essere considerati, tali sintomi devono comparire tra l'età di sei e di dodici anni e devono manifestarsi in più di un ambiente (ad esempio, a casa, a scuola o al lavoro)[7].

I segni devono essere suggestivi di un comportamento non adatto per un bambino in relazione alla sua età[99][101] e non ci devono essere prove che essi siano causati da problematiche sociali, scolastiche o lavorative.

La maggior parte dei bambini con ADHD presenta il tipo combinato. I bambini con il sottotipo prevalentemente disattento sono meno propensi ad andare d'accordo con gli altri bambini. Essi possono rimanere seduti tranquillamente ma senza prestare attenzione con la conseguente probabilità di essere bambini trascurati[7].

Nel DSM-5 (2013) la definizione di ADHD è stata aggiornata, modificando i criteri diagnostici in base all’età del bambino: per confermare la diagnosi, il bambino deve presentare i sintomi prima dei dodici anni, e non più prima dei sette, come riportato nella precedente edizione. Inoltre sono state apportate modifiche per descrivere più accuratamente le caratteristiche della patologia in età adulta. Tale revisione si basa su circa dieci anni di ricerche che hanno dimostrato come l’ADHD si possa protrarre in età adulta, nonostante insorga principalmente durante l’infanzia[102].

ICD

Nella decima edizione della Classificazione ICD i segni di ADHD sono nominati come "disturbi ipercinetici". Quando è presente un disturbo della condotta (come definito dalla ICD-10)[103], la condizione è indicata come "disturbo ipercinetico del comportamento". In caso contrario, il disturbo può essere classificato come "disturbo delle attività e dell'attenzione", "altri disturbi ipercinetici" o "disturbo ipercinetico non specificato". Quest'ultimo è talvolta indicato come "sindrome ipercinetica"[103].

Età adulta

Gli adulti vengono diagnosticati come affetti da ADHD seguendo gli stessi criteri utilizzati per i bambini, tra cui la necessità che i segni siano presenti da un periodo compreso tra i sei e i dodici anni. Può essere necessario intervistare genitori ed educatori circa il periodo di sviluppo della persona. Una storia familiare di ADHD aggiunge anche il peso di una diagnosi[37]. Anche se i sintomi principali dell'ADHD sono simili nei bambini e negli adulti, spesso si manifestano in modo diverso negli adulti rispetto ai bambini, per esempio un eccesso di attività fisica osservato nei bambini può presentarsi come irrequietezza e iperattività mentale costante negli adulti[37]. La prevalenza nel corso della vita del disturbo post traumatico da stress sembrerebbe significativamente più alta tra gli adulti con l'ADHD rispetto ai controlli (10.0% vs 1.6%). Le persone con l'ADHD e quelle con ADHD e DPTS non differiscono nè nei sintomi peculiari dell'ADHD nè nell'età di esordio, ma quelle con ADHD e DPTS hanno maggiori tassi di comorbilità psichiatriche rispetto a quelle con solo ADHD (inclusi maggiori tassi di disturbo depressivo maggiore, disturbo oppositivo provocatorio, fobia sociale, agorafobia e disturbo d'ansia generalizzata)[104].

Diagnosi differenziale

| Sintomi dell'ADHD che potrebbero essere correlabili con altri disordini[105] | |||

|---|---|---|---|

| Depressione | Disordine di ansietà | Mania | |

|

|

| |

I sintomi dell'ADHD, come l'umore basso e una scarsa immagine di sé, sbalzi d'umore e irritabilità, possono essere confusi con distimia, ciclotimia o il disturbo bipolare, così come con il disturbo borderline di personalità[37]. Alcuni dei sintomi che sono dovuti a disturbi d'ansia, disturbo antisociale di personalità, disturbi pervasivi dello sviluppo o disabilità intellettiva o gli effetti dell'abuso di sostanze, possono sovrapporsi con quelli dell'ADHD. Questi disturbi, tuttavia, possono a volte verificarsi insieme all'ADHD. Alcune condizioni mediche che possono comportare sintomi simili a quelli dell'ADHD comprendono: ipertiroidismo, epilessia, intossicazione da piombo, deficit dell'udito, malattie epatiche, apnea notturna, interazioni farmacologiche e il trauma cranico[106].

Disturbi primari del sonno possono influenzare l'attenzione e il comportamento, e gli stessi sintomi dell'ADHD possono influenzare negativamente il sonno[107]. Inoltre, si raccomanda che i bambini con ADHD siano regolarmente valutati per problemi di insonnia[108][109]. La sonnolenza nei bambini può causare sintomi che vanno da quelli classici di sbadiglio e stropicciamento degli occhi, fino a presentare impulsività, iperattività, aggressività, sbalzi d'umore e disattenzione[108][110]. L'apnea ostruttiva del sonno può anche essere causa di sintomi tipici dell'ADHD[111].

Trattamento

I metodi per trattare l'ADHD spesso coinvolgono una combinazione di fattori: terapie comportamentali, cambiamenti dello stile di vita, interventi clinico-psicologici e farmaci. Il trattamento può migliorare la condizione a lungo termine ma tuttavia spesso non è in grado di eliminare del tutto gli esiti negativi[112]. Uno studio del 2005 rileva che il trattamento farmacologico unito al focus sui comportamenti sia il metodo più efficace per la cura dell'ADHD[113]. I farmaci utilizzati includono stimolanti, atomoxetina, agonisti alfa-adrenergici e, a volte, antidepressivi[114]. Il trattamento farmacologico produce almeno qualche effetto in circa l'80% dei pazienti[115]. Anche modifiche nella dieta possono essere di beneficio[116], con prove a sostegno degli acidi grassi liberi e una ridotta esposizione al colorante alimentare[117]. La rimozione di altri alimenti dalla dieta non è attualmente supportata da prove[117].

Interventi psicologici e comportamentali

Uno studio del 2009 conclude che ci sono forti prove circa l'efficacia di terapie centrate sul comportamento nell'ADHD[118]. Le terapie psicologiche usate per trattare l'ADHD includono interventi psicoeducativi, terapie comportamentali, coaching, psicoterapia cognitivo-comportamentale, mindfulness, terapia familiare, psicoterapia interpersonale, interventi nelle scuole, formazione di abilità sociali e neurofeedback[119]. Anche la terapia familiare ha mostrato di potere essere utilmente usata nella cura dell'ADHD[120], sebbene tale approccio possa essere difficile in realtà familiari con genitori divorziati[121]. È stato dimostrato che formazione dei genitori e gli interventi educativi sul paziente possono portare a benefici a breve termine[122]. Vi sono pochi studi di alta qualità che provino l'efficacia della terapia familiare per l'ADHD, ma le evidenze dimostrano che simili interventi abbiano risultati migliori rispetto al placebo[123]. Esistono diversi gruppi di sostegno specifici per l'ADHD che hanno la funzione di informare ed aiutare le famiglie a far fronte a questa patologia[124].

Terapia farmacologica

La terapia farmacologica si è dimostrata quella migliore in termini di costi-benefici unita alle terapie comportamentali negli studi (con follow-up di 14 mesi) che hanno riguardato la cura dell'ADHD[113]. Il trattamento farmacologico di prima scelta è attraverso i farmaci stimolanti[125], tuttavia dei "non stimolanti", come l'atomoxetina (Strattera), la clonidina, la guanfacina e il bupropione (Wellbutrin) possono essere utilizzati come alternativa[125]. Al 2013 non vi sono validi studi di confronto tra i vari farmaci e vi è una mancanza di elementi di prova dei loro effetti sul rendimento scolastico e sui comportamenti sociali[126]. I farmaci stimolanti usati sono: metilfenidato (Ritalin, Equasym, Medikinet, Concerta), amfetamina (Adderall)[127][128], destroamfetamina (Dexedrine)[129], lisdestroamfetamina (Elvanse/Vyvanse)[130]. Attualmente solo alcune preparazioni di metilfenidato e atomoxetina sono commercializzati in Italia[131].

Il ricorso alla prescrizione di farmaci non è comunque raccomandato per bambini in età pre-scolare poiché non si conoscono gli effetti di lungo periodo di tale terapia in questa fascia di età[64][132]. L'atomoxetina, per via della mancanza del rischio di abusarne, può essere preferibile in coloro che sono a rischio di fare un uso smodato di stimolanti[37]. Le linee guida su quando vadano utilizzati i farmaci variano da paese a paese, con l'Istituto Nazionale per la Salute e l'Eccellenza nella Cura (NICE) del Regno Unito che ne raccomanda l'uso solo in casi gravi, mentre negli Stati Uniti vengono consigliati in quasi tutti i casi[133].

Gli stimolanti possono portare ad episodi di psicosi o mania, anche se ciò si è dimostrato relativamente raro (0,1%)[134] .Un regolare controllo viene consigliato a coloro che vengono sottoposti ad un trattamento a lungo termine[135]. Di tanto in tanto la terapia stimolante deve essere interrotta per valutare se vi è la necessità[136]. Vi è un potenziale rischio di abuso e dipendenza dai farmaci stimolanti[137]. Tuttavia, mentre le persone con ADHD presentano un aumentato rischio di abuso di sostanze, l'uso degli stimolanti generalmente sembra che possa ridurre questo rischio o che non abbiano alcun effetto su esso[37]. La sicurezza di questi farmaci durante la gravidanza non è chiara[138].

Interventi dietetici

Una carenza di zinco è stata associata a sintomi di disattenzione e vi sono prove che la sua supplementazione possa avvantaggiare chi presenta bassi livelli nel sangue[139]. Anche la deficienza di ferro, magnesio e iodio può avere un effetto sui sintomi di ADHD[140]. Vi sono prove circa un beneficio dal supplemento di omega 3[141][142][143].

La terapia farmacologica non viene di solito applicata da sola, ma è accompagnata da altri interventi sulla persona e sulla famiglia.

Età adulta

Molti bambini e ragazzi con ADHD mantengono il disturbo anche in età adulta[144], mantenendo l'iperattività, l'impulsività e/o, nella maggior parte dei casi, soprattutto la disattenzione. Questi comportamenti influiscono sull'educazione, sul lavoro, sulle relazioni e nell'ambito familiare del soggetto. Se un adulto presentava delle disabilità d'apprendimento così come presenti nella fanciullezza e nell'adolescenza, continueranno anche nell'età adulta. Continueranno ad essere presenti anche molti dei problemi emotivi, comportamentali e sociali del passato. Il quadro clinico è maggiormente problematico se il problema non è stato identificato e trattato in età infantile. L'identificazione dell'ADHD in età adulta risulta difficile. Sono essenziali il trattamento farmacologico ed interventi di natura psicosociale. Il counseling di tipo educativo, individuale e di lavoro può risultare di notevole rilevanza. La mancanza di diagnosi o la circostanza di non aver affrontato i problemi spesso correlati all'ADHD comporta come conseguenza un adulto assai poco funzionale e con scarse possibilità di riuscita nella vita.

Tra il 2 e il 5 per cento degli adulti hanno l'ADHD[37]. Circa i due terzi dei bambini/ragazzi con ADHD continuano a presentare la condizione da adulti. Di coloro che continuano ad accusarne i sintomi, circa il 25% presenta un disordine pieno e il 75% ne "esca" parzialmente[37]. La maggior parte degli adulti rimane non trattata[145] e molti di essi intraprendono una vita disordinata e fanno uso di droghe e alcol come meccanismo di coping[106]. Altri problemi possono includere una difficoltà di relazione e di lavoro e un aumento del rischio di attività criminali[37]. Altre patologie inerenti alla salute mentale e che si possono riscontrare negli adulti con ADHD comprendono: depressione, disturbi d'ansia e difficoltà di apprendimento[106].

Alcuni sintomi di ADHD negli adulti differiscono da quelli osservati nei bambini. Mentre i bambini con ADHD possono presentare un'attività fisica eccessiva, gli adulti possono sperimentare l'incapacità di rilassarsi o parlare eccessivamente in alcuni contesti sociali. Gli adulti con ADHD possono avviare rapporti impulsivamente, mostrano un comportamento di continua ricerca ed essere irascibili. Comportamenti di dipendenza, come l'abuso di sostanze e il gioco d'azzardo sono comuni. I criteri del DSM-IV sono stati criticati per non essere appropriati per la popolazione adulta[37]. I criteri diagnostici del DSM-5 sono stati migliorati per quanto riguarda la valutazione dell'ADHD in età adulta[146].

In Italia, risulta difficile per un adulto accedere alle cure. Questo è dovuto al fatto che l'unico farmaco autorizzato in età adulta sia l'atomoxetina (Strattera). La somministrazione di metilfenidato è infatti consentita solo ai pazienti minorenni. L'unica possibilità per riceverlo da adulti, è tramite una prescrizione off-label. Per la diagnosi e il trattamento ci si può rivolgere ad uno dei centri per adulti. Uno di questi centri ha sede nel servizio psichiatrico di Bolzano[147].

Alto quoziente intellettivo

La diagnosi di ADHD e l'importanza del suo impatto su chi ha un alto quoziente intellettivo (QI) è controversa. La maggior parte degli studi ha riscontrato alterazioni simili indipendentemente dal QI, con alti tassi di ripetizione e difficoltà sociali. Inoltre, più della metà delle persone con alto quoziente intellettivo che presentano l'ADHD hanno sviluppato anche un disturbo depressivo maggiore o un disturbo oppositivo-provocatorio ad un certo punto della loro vita. Il disturbo d'ansia generalizzato, il disturbo d'ansia da separazione e la fobia sociale sono ulteriori condizioni comuni. Vi è qualche evidenza che gli individui con alto quoziente intellettivo e ADHD abbiano un rischio ridotto di abuso di sostanze e comportamenti anti-sociali rispetto ai bambini con basso o medio QI e ADHD. Bambini, adolescenti e adulti con alto quoziente intellettivo possono avere una non corretta misura del proprio livello di intelligenza nel corso di una valutazione standard e quindi possono richiedere analisi più complete[148].

Cenni storici

La prima descrizione ad oggi conosciuta di sintomi attribuibili ad un disturbo da deficit di attenzione è stata fatta nel 1775 da Melchior Adam Weikard, medico e filosofo tedesco nel suo libro Der Philosophische Arzt ("Il Medico Filosofo")[149]. L'iperattività è parte della condizione umana. Sir Alexander Crichton nel suo libro An inquiry into the nature and origin of meal derangement, scritto nel 1798, la definiva "irrequietezza mentale"[150][151]. Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività è stato descritto nel 1902 da George Still[152]. La terminologia utilizzata per descrivere la condizione è cambiata nel tempo: nella prima edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali - DSM-I (1952) si definiva "disfunzione cerebrale minima", nel DSM-II (1968) prese invece il nome di "reazione ipercinetica nell'infanzia", il DSM-III (1980) la definiva "disturbo da deficit di attenzione (ADD), con o senza iperattività"[152]. Questa terminologia è stata cambiata nel 1987 con il DSM-III mentre il DSM-IV nel 1994 ha suddiviso la diagnosi in tre sottotipi: tipo inattentivo, tipo iperattivo/impulsivo e tipo combinato[153][154].

L'uso di psicostimolanti per curare la condizione è stato descritto per la prima volta nel 1937[155]. Nel 1930, la miscela di benzedrina e anfetamine è stato il primo farmaco approvato per il trattamento dell'ADHD negli Stati Uniti. Il metilfenidato è stato introdotto nel 1950, e la destroamfetamina nel 1970[152]

Polemiche sull'esistenza e sul trattamento del disturbo

«Le opinioni di un gruppetto di dottori non esperti che affermano che l'ADHD non esiste sono poste a confronto con le consolidate opinioni scientifiche che affermano il contrario, come se entrambe le opinioni potessero godere eguali meriti. Tali tentativi alla fine danno all'opinione pubblica la sensazione che vi sia un sostanziale disaccordo scientifico sul fatto che l'ADHD sia un disturbo reale. Infatti, non esiste affatto tale disaccordo almeno non più di quanto ve ne sia sul fatto che il fumo possa causare il cancro o che il virus dell'HIV causi l'AIDS.»

Un vasto dibattito di stampo pseudoscientifico e complottista si è sviluppato attorno all'ADHD[156][157][158][159]. Le polemiche riguardano:

- la supposta sovraprescrizione di metilfenidato; tale problema in realtà riguarda solo gli USA, dove si avrebbe un consumo superiore a quanto previsto dalle statistiche; uno studio del gennaio 2018 ha dimostrato che tale tesi è errata[160][161].

- la negazione dell'efficacia della terapia farmacologica.

- la negazione dell'esistenza stessa del disturbo

- la negazione dell'esistenza stessa del concetto di disturbo mentale (con conseguente negazione dell'ADHD)

- l'insinuazione che interessi economici abbiano "inventato" l'ADHD, per poter lucrare sulla vendita dei farmaci (il cosiddetto disease mongernig).

Di fatto in ambito scientifico non esistono dubbi sull'esistenza del disturbo, né sulla terapia farmacologica mediante metilfenidato (oggetto di numerosissimi studi)[157][162]. Le critiche sono espresse da parte di associazioni e comitati pseudoscientifici, taluni dei quali si rifanno al pensiero antipsichiatriaco.

Le controversie generali circa l'ADHD hanno coinvolto taluni medici, psicologi, insegnanti, politici, genitori e i media, con opinioni riguardo all'ADHD che spaziano da coloro che la ritengono correttamente un disturbo neurologico, con accertate basi genetiche e fisiologiche a coloro che non negano la sua esistenza come disturbo e sostenendo che si tratti di comportamenti anomali nell'ambito, per esempio, di un problema educativo o affettivo di un bambino semplicemente troppo vivace, sebbene si sottolinei che "la troppa vivacità" non è sintomo di ADHD, ma si parla invece di iperattività ovvero di un bambino estremamente ingestibile, impulsivo e con un controllo inadeguato dell'attività motoria[163].

Il negazionismo ideologico

Posizioni critiche sull'esistenza dell'ADHD vengono da parte di movimenti che rifiutano a priori l'esistenza del concetto di disturbo psichiatrico, contestando la scientificità della psichiatria/psicologia e contestando la validità degli psicofarmaci. Esempi di tali movimenti sono Scientology[164][165][166][167][168], l'antipsichiatria e la cifrematica[169][170][171][172][173].

Associazioni e campagne

Scientology supporta campagne contro l'esistenza dell'ADHD e contro le relative cure farmacologiche. In riferimento al presunto rischio di sovradiagnosi, diverse associazioni discutono la nosografia del disturbo: come Pensare Oltre che contesta l'esistenza della malattia, e Giù le mani dai bambini che pur riconoscendo l'esistenza del disturbo, ne contesta l'origine neurobiologica, criticando l'approccio farmacologico. Forti critiche provengono anche dal Comitato dei cittadini per i diritti umani[165][167][166], che assieme a Pensare Oltre, si è fatto portatore di campagne coerenti con la posizione sostenuta dalla setta di Scientology[168][174][175] di cui sarebbe un'emanazione[176]. Diversa la posizione dell'Associazione Italiana Famiglie ADHD, che si batte per il recepimento del punto di vista scientifico sul disturbo[157][177]. Alle organizzazioni critiche è stato fatto notare come, nella classe psichiatrica, perlomeno in Italia, si sia sviluppata una sensibilità alla questione tale da emettere diagnosi con particolare attenzione.

Gestione del disturbo in Italia

L'8 marzo 2007 l'Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato l'uso di tali presidi terapeutici anche in Italia[178]. I farmaci devono rientrare nell'ambito di un programma di terapia multimodale monitorato dal Registro nazionale tenuto dall'Istituto Superiore di Sanità[16].

In Italia i bambini e gli adolescenti in cura, all'aprile 2010, sono circa 1600 (dato cumulativo)[16]

Note

- ^ Sroubek A, Kelly M, Li X, Inattentiveness in attention-deficit/hyperactivity disorder, in Neuroscience Bulletin, vol. 29, n. 1, February 2013, pp. 103–10, DOI:10.1007/s12264-012-1295-6, PMC 4440572, PMID 23299717.

- ^ a b c Encyclopedia of Cross-Cultural School Psychology, Springer Science & Business Media, 2010, pp. 133, ISBN 978-0-387-71798-2.

- ^ Attention Deficit Hyperactivity Disorder, su National Institute of Mental Health, March 2016. URL consultato il 5 marzo 2016 (archiviato il 23 luglio 2016).

- ^ American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th, Arlington, American Psychiatric Publishing, 2013, pp. 59–65, ISBN 978-0-89042-555-8.

- ^ Symptoms and Diagnosis, in Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD), Division of Human Development, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, Centers for Disease Control and Prevention, 29 settembre 2014. URL consultato il 3 novembre 2014 (archiviato il 7 novembre 2014).

- ^ Mina K. Dulcan e MaryBeth Lake, [ Disturbo da deficit di attenzione/iperattività. Axis I Disorders Usually First Diagnosed in Infancy, Childhood or Adolescence: Attention-Deficit and Disruptive Behavior Disorders], in [ Disturbo da deficit di attenzione/iperattività. Concise Guide to Child and Adolescent Psychiatry], 4th illustrated, American Psychiatric Publishing, 2011, pp. 34, ISBN 978-1-58562-416-4. Ospitato su Google Books.

- ^ a b c d Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV, Washington, DC, American Psychiatric Association, 2000, ISBN 0-89042-025-4.

- ^ Kenneth D. Gadow, Deborah A. G. Drabick e Jan Loney, Comparison of ADHD symptom subtypes as source-specific syndromes, in Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, vol. 45, n. 6, 2004-9, pp. 1135–1149, DOI:10.1111/j.1469-7610.2004.00306.x. URL consultato il 13 gennaio 2019.

- ^ Jonathan Williams e Eric Taylor, The evolution of hyperactivity, impulsivity and cognitive diversity, in Journal of the Royal Society Interface, vol. 3, n. 8, 22 giugno 2006, pp. 399–413, DOI:10.1098/rsif.2005.0102. URL consultato il 13 gennaio 2019.

- ^ Kooij SJ, Bejerot S, Blackwell A, Caci H, Casas-Brugué M, Carpentier PJ e al., European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD, in BMC Psychiatry, vol. 10, 2010, p. 67.

- ^ Ginsberg Y, Quintero J, Anand E,, Casillas M e Upadhyaya HP, Underdiagnosis of attention-deficit/hyperactivity disorder in adult patients: a review of the literature, in Prim Care Companion CNS Disord, vol. 16, 2014.

- ^ National Collaborating Centre for Mental Health (UK), Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management of ADHD in children, young people, and adults, National Collaborating Centre for Mental Health (Great Britain), National Institute for Health and Clinical Excellence (Great Britain), British Psychological Society., Royal College of Psychiatrists., Leicester, British Psychological Society, 2009, p. 17, ISBN 978-1-85433-471-8, OCLC 244314955, PMID 22420012.

- ^ additudemag.com, https://www.additudemag.com/adhd-motivation-problems-getting-started-on-tough-projects/.

- ^ deutsch.medscape.com, https://deutsch.medscape.com/artikel/4900428.

- ^ Food additives and hyperactive behaviour in 3-year-old and 8/9-year-old children in the community: a randomised, double-blinded, placebo-controlled trial, su thelancet.com. URL consultato il 9 dicembre 2015.

- ^ a b c ISS SIDBAE - Settore I - Informatica, Gruppo Web, Istituto Superiore di Sanità: Benvenuti, su www.iss.it. URL consultato il 25 maggio 2017.

- ^ a b c Ramsay, J. Russell. Cognitive Behavioral Therapy for Adult ADHD. Routledge, 2007. ISBN 0-415-95501-7

- ^ (EN) Google Health – Google, su health.google.com. URL consultato il 25 maggio 2017.

- ^ a b c "Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)." Health & Outreach. Publications. http://www.nimh.nih.gov/health/publications/attention-deficit-hyperactivity-disorder/complete-index.shtml July 15, 2009

- ^ Alexandra Brewis, Karen L. Schmidt e Mary Meyer, ADHD-Type Behavior and Harmful Dysfunction in Childhood: A Cross-Cultural Model, in American Anthropologist, vol. 102, n. 4, 2000-12, p. 826, DOI:10.1525/aa.2000.102.4.823. URL consultato il 19 aprile 2008.

- ^ Fast Genital Warts Treatment & Removal - How to Get Rid of Genital Warts

- ^ UCF study: Hyperactivity enables children with ADHD to stay alert, su eurekalert.org.

- ^ Rapport MD, Bolden J, Kofler MJ, Sarver DE, Raiker JS, Alderson RM, Hyperactivity in boys with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): a ubiquitous core symptom or manifestation of working memory deficits?, in J Abnorm Child Psychol, vol. 37, n. 4, maggio 2009, pp. 521–34, DOI:10.1007/s10802-008-9287-8, PMID 19083090.

- ^ WE. Pelham, R. Milich, Peer relations in children with hyperactivity/attention deficit disorder., in J Learn Disabil, vol. 17, n. 9, novembre 1984, pp. 560-7, PMID 6389737.

- ^ CL. Carlson, BB. Lahey; CL. Frame; J. Walker; GW. Hynd, Sociometric status of clinic-referred children with attention deficit disorders with and without hyperactivity., in J Abnorm Child Psychol, vol. 15, n. 4, dicembre 1987, pp. 537-47, PMID 3437089.

- ^ Pelham W, Bender M. Peer relationships in hyperactive children: description and treatment. Adv in Learning Behav Disabilities. 1982;1:365–436.

- ^ Brunsvold GL, Oepen G, Comorbid Depression in ADHD: Children and Adolescents, in Psychiatric Times, vol. 25, n. 10, 2008.

- ^ (DE) Walitza S, Drechsler R, Ball J, [The school child with ADHD], in Ther Umsch, vol. 69, n. 8, agosto 2012, pp. 467–473, DOI:10.1024/0040-5930/a000316, PMID 22851461.

- ^ McBurnett K, Pfiffner LJ, Treatment of aggressive ADHD in children and adolescents: conceptualization and treatment of comorbid behavior disorders, in Postgrad Med, vol. 121, n. 6, novembre 2009, pp. 158–165, DOI:10.3810/pgm.2009.11.2084, PMID 19940426.

- ^ a b c d e Krull, K.R., Evaluation and diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder in children, su uptodate.com, Uptodate, 5 dicembre 2007. URL consultato il 12 settembre 2008.

- ^ Philipsen A, Differential diagnosis and comorbidity of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and borderline personality disorder (BPD) in adults, in European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 256 Suppl 1, settembre 2006, pp. i42–6, DOI:10.1007/s00406-006-1006-2, PMID 16977551.

- ^ Bauermeister, J., Shrout, P., Chávez, L., Rubio-Stipec, M., Ramírez, R., Padilla, L., et al. (2007, August). ADHD and gender: are risks and sequela of ADHD the same for boys and girls?. Journal of Child Psychology & Psychiatry, 48(8), 831-839. Retrieved February 17, 2009, doi:10.1111/j.1469-7610.2007.01750.x

- ^ (FR) Baud P, Perroud N, Aubry JM, [Bipolar disorder and attention deficit/hyperactivity disorder in adults: differential diagnosis or comorbidity], in Rev Med Suisse, vol. 7, n. 297, giugno 2011, pp. 1219–1222, PMID 21717696.

- ^ Bauermeister, J., Shrout, P., Chávez, L., Rubio-Stipec, M., Ramírez, R., Padilla, L., et al. (2007, August). ADHD and gender: are risks and sequela of ADHD the same for boys and girls?. Journal of Child Psychology & Psychiatry, 48(8), 831-839.

- ^ a b Eileen Bailey, ADHD and Learning Disabilities: How can you help your child cope with ADHD and subsequent Learning Difficulties? There is a way., su healthcentral.com, Remedy Health Media, LLC.. URL consultato il 15 novembre 2013.

- ^ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), su The National Institute of Mental Health (NIMH). URL consultato il 15 novembre 2013.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n SJ. Kooij, S. Bejerot; A. Blackwell; H. Caci; M. Casas-Brugué; PJ. Carpentier; D. Edvinsson; J. Fayyad; K. Foeken; M. Fitzgerald; V. Gaillac, European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD., in BMC Psychiatry, vol. 10, 2010, p. 67, DOI:10.1186/1471-244X-10-67, PMID 20815868.

- ^ National Collaborating Centre for Mental Health, Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Diagnosis and Management of ADHD in Children, Young People and Adults, British Psychological Society, 2009, pp. 19–27, 23, 38, 130, 133, 317, ISBN 978-1-85433-471-8.

- ^ Wilens TE, Morrison NR, The intersection of attention-deficit/hyperactivity disorder and substance abuse, in Curr Opin Psychiatry, vol. 24, n. 4, luglio 2011, pp. 280–285, DOI:10.1097/YCO.0b013e328345c956, PMC 3435098, PMID 21483267.

- ^ (ES) Merino-Andreu M, Trastorno por déficit de atención/hiperactividad y síndrome de piernas inquietas en niños [Attention deficit hyperactivity disorder and restless legs syndrome in children], in Rev Neurol, 52 Suppl 1, marzo 2011, pp. S85–95, PMID 21365608.

- ^ Picchietti MA, Picchietti DL, Advances in pediatric restless legs syndrome: Iron, genetics, diagnosis and treatment, in Sleep Med., vol. 11, n. 7, agosto 2010, pp. 643–651, DOI:10.1016/j.sleep.2009.11.014, PMID 20620105.

- ^ (FR) Karroum E, Konofal E, Arnulf I, [Restless-legs syndrome], in Rev. Neurol. (Paris), vol. 164, 8–9, 2008, pp. 701–721, DOI:10.1016/j.neurol.2008.06.006, PMID 18656214.

- ^ Yael Leitner, The Co-Occurrence of Autism and Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children – What Do We Know?, in Frontiers in Human Neuroscience, vol. 8, 29 aprile 2014, DOI:10.3389/fnhum.2014.00268. URL consultato il 27 febbraio 2019.

- ^ Corkum P, Davidson F, Macpherson M, A framework for the assessment and treatment of sleep problems in children with attention-deficit/hyperactivity disorder, in Pediatr. Clin. North Am., vol. 58, n. 3, giugno 2011, pp. 667–683, DOI:10.1016/j.pcl.2011.03.004, PMID 21600348.

- ^ Tsai MH, Huang YS, Attention-deficit/hyperactivity disorder and sleep disorders in children, in Med. Clin. North Am., vol. 94, n. 3, maggio 2010, pp. 615–632, DOI:10.1016/j.mcna.2010.03.008, PMID 20451036.

- ^ Bendz LM, Scates AC, Melatonin treatment for insomnia in pediatric patients with attention-deficit/hyperactivity disorder, in Annals of Pharmacotherapy, vol. 44, n. 1, gennaio 2010, pp. 185–191, DOI:10.1345/aph.1M365, PMID 20028959.

- ^ Greathead, Philippa. "Language Disorders and Attention Deficit Hyperactivity Disorder." ADDIS Information Centre. ADDIS, 6 November 2013. Web. 6 November 2013. <http://www.addiss.co.uk/languagedisorders.htm>.

- ^ Molina BS, Hinshaw SP, Swanson JM, et al, The MTA at 8 years: prospective follow-up of children treated for combined-type ADHD in a multisite study, in Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 48, n. 5, maggio 2009, pp. 484–500, DOI:10.1097/CHI.0b013e31819c23d0, PMC 3063150, PMID 19318991.

- ^ Robert E. Cimera, Making ADHD a gift : teaching Superman how to fly, Lanham, Md., Scarecrow Press, 2002, p. 116, ISBN 978-0-8108-4318-9.

- ^ College Degree Nearly Doubles Annual Earnings, Census Bureau Reports, su census.gov. URL consultato il 2 ottobre 2008 (archiviato dall'url originale il 30 marzo 2005).

- ^ Jensen PS, Arnold LE, Swanson JM, 3-year follow-up of the NIMH MTA study, in Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 46, n. 8, agosto 2007, pp. 989–1002, DOI:10.1097/CHI.0b013e3180686d48, PMID 17667478.

- ^ What is the evidence for using CNS stimulants to treat ADHD in children? | Therapeutics Initiative, su ti.ubc.ca (archiviato dall'url originale il 6 settembre 2010).

- ^ (HU) Bálint S, Czobor P, Mészáros A, Simon V, Bitter I, [Neuropsychological impairments in adult attention deficit hyperactivity disorder: a literature review], in Psychiatr Hung, vol. 23, n. 5, 2008, pp. 324–35, PMID 19129549.

- ^ a b Amy Krain, AL Castellanos e FX Castellanos, Brain development and ADHD, in Clinical Psychology Review, vol. 26, n. 4, 2006, pp. 433–444, DOI:10.1016/j.cpr.2006.01.005, PMID 16480802.

- ^ Castellanos FX, Proal E, Large-scale brain systems in ADHD: beyond the prefrontal-striatal model, in Trends Cogn. Sci. (Regul. Ed.), vol. 16, n. 1, gennaio 2012, pp. 17–26, DOI:10.1016/j.tics.2011.11.007, PMC 3272832, PMID 22169776.

- ^ Cortese S, Kelly C, Chabernaud C, et al., Toward systems neuroscience of ADHD: a meta-analysis of 55 fMRI studies, in Am J Psychiatry, vol. 169, n. 10, ottobre 2012, pp. 1038–55, DOI:10.1176/appi.ajp.2012.11101521, PMID 22983386.

- ^ Fusar-Poli P, Rubia K, Rossi G, Sartori G, Balottin U, Striatal dopamine transporter alterations in ADHD: pathophysiology or adaptation to psychostimulants? A meta-analysis, in Am J Psychiatry, vol. 169, n. 3, marzo 2012, pp. 264–72, DOI:10.1176/appi.ajp.2011.11060940, PMID 22294258.

- ^ Sikström S, Söderlund G, Stimulus-dependent dopamine release in attention-deficit/hyperactivity disorder, in Psychol Rev, vol. 114, n. 4, ottobre 2007, pp. 1047–75, DOI:10.1037/0033-295X.114.4.1047, PMID 17907872.

- ^ S. Cortese, The neurobiology and genetics of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): what every clinician should know, in Eur J Paediatr Neurol, vol. 16, n. 5, settembre 2012, pp. 422–33, DOI:10.1016/j.ejpn.2012.01.009, PMID 22306277.

- ^ a b c d e TE. Brown, ADD/ADHD and Impaired Executive Function in Clinical Practice, in Curr Psychiatry Rep, vol. 10, n. 5, ottobre 2008, pp. 407–11, DOI:10.1007/s11920-008-0065-7, PMID 18803914.

- ^ Lambek R, Tannock R, Dalsgaard S, Trillingsgaard A, Damm D, Thomsen PH, Validating neuropsychological subtypes of ADHD: how do children with and without an executive function deficit differ?, in Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol. 51, n. 8, 2010, pp. 895–904, DOI:10.1111/j.1469-7610.2010.02248.x, PMID 20406332.

- ^ JT. Nigg, EG. Willcutt, AE. Doyle e EJ. Sonuga-Barke, Causal heterogeneity in attention-deficit/hyperactivity disorder: do we need neuropsychologically impaired subtypes? (PDF), in Biol Psychiatry, vol. 57, n. 11, giugno 2005, pp. 1224–30, DOI:10.1016/j.biopsych.2004.08.025, PMID 15949992 (archiviato dall'url originale il 14 ottobre 2013).

- ^ Lionel Bailly, Stimulant medication for the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder: evidence-b(i)ased practice?, in Psychiatric Bulletin, vol. 29, n. 8, The Royal College of Psychiatrists, 2005, pp. 284–287, DOI:10.1192/pb.29.8.284.

- ^ a b c d CG72 Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): full guideline (PDF), su nice.org.uk, NHS, 24 settembre 2008. URL consultato l'8 ottobre 2008.

- ^ Russel A. Barkley, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Nature, Course, Outcomes, and Comorbidity, su continuingedcourses.net. URL consultato il 26 giugno 2006.

- ^ (EN) Barkley, Russell A., Treating Children and Adolescents with ADHD: An Overview of Empirically Based Treatments, su continuingedcourses.net. URL consultato il 1º agosto 2008.

- ^ Van Cleave J, Leslie LK, Approaching ADHD as a chronic condition: implications for long-term adherence, in Journal of psychosocial nursing and mental health services, vol. 46, n. 8, agosto 2008, pp. 28–37, PMID 18777966.

- ^ NIMH • ADHD • Complete Publication, su nimh.nih.gov (archiviato dall'url originale il 18 ottobre 2007).

- ^ Nair J, Ehimare U, Beitman BD, Nair SS, Lavin A, Clinical review: evidence-based diagnosis and treatment of ADHD in children, in Mo Med, vol. 103, n. 6, 2006, pp. 617–21, PMID 17256270.

- ^ Elia J, Ambrosini PJ, Rapoport JL, Treatment of attention-deficit-hyperactivity disorder, in N. Engl. J. Med., vol. 340, n. 10, marzo 1999, pp. 780–8, DOI:10.1056/NEJM199903113401007, PMID 10072414.

- ^ Stern HP, Stern TP, When children with attention-deficit/hyperactivity disorder become adults, in South. Med. J., vol. 95, n. 9, settembre 2002, pp. 985–91, PMID 12356139.

- ^ Russell A. Barkley, ADHD in Adults: History, Diagnosis, and Impairments, su continuingedcourses.net, 2007. URL consultato il 27 luglio 2009.

- ^ Sherman DK, Iacono WG, McGue MK, Attention-deficit hyperactivity disorder dimensions: a twin study of inattention and impulsivity-hyperactivity, in Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 36, n. 6, giugno 1997, pp. 745–53, DOI:10.1097/00004583-199706000-00010, PMID 9183128.

- ^ Braun JM, Kahn RS, Froehlich T, Auinger P, Lanphear BP, Exposures to environmental toxicants and attention deficit hyperactivity disorder in U.S. children, in Environ. Health Perspect., vol. 114, n. 12, 2006, pp. 1904–9, DOI:10.1289/ehp.10274, PMC 1764142, PMID 17185283.

- ^ Bad behaviour 'linked to smoking', BBC, 31 luglio 2005. URL consultato il 30 dicembre 2008.

- ^ ADHD 'linked to premature birth', BBC, 4 giugno 2006. URL consultato il 30 dicembre 2008.

- ^ Millichap JG, Etiologic classification of attention-deficit/hyperactivity disorder, in Pediatrics, vol. 121, n. 2, febbraio 2008, pp. e358–65, DOI:10.1542/peds.2007-1332, PMID 18245408.

- ^ Millichap JG. Attention Deficit Hyperactivity Disorder Handbook: A Physician's Guide to ADHD. New York: Springer-Verlag, 2010

- ^ World Health Organization Europe (2005) Mental health of children and adolescents (European Ministerial Conference on Mental Health: Briefing Documents) (PDF), su euro.who.int.

- ^ What Keeps Children in Foster Care from Succeeding in School. (661 KB)

- ^ Willcutt EG, The prevalence of DSM-IV attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analytic review, in Neurotherapeutics, vol. 9, n. 3, luglio 2012, pp. 490–9, DOI:10.1007/s13311-012-0135-8, PMID 22976615.

- ^ a b Philip Cowen, Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 6th, Oxford University Press, 2012, p. 546, ISBN 978-0-19-162675-3.

- ^ Polanczyk G, de Lima MS, Horta BL, Biederman J, Rohde LA, The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis, in The American Journal of Psychiatry, vol. 164, n. 6, giugno 2007, pp. 942–8, DOI:10.1176/appi.ajp.164.6.942, PMID 17541055.

- ^ edited by Ming Tsuang, Mauricio Tohen, Peter B. Jones, Textbook of psychiatric epidemiology, 3rd ed., Chichester, West Sussex, Wiley-Blackwell, p. 450, ISBN 978-0-470-97740-8.

- ^ (FR) Elmond V, Joyal C, Poissant H, Structural and functional neuroanatomy of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), in Encephale, vol. 35, n. 2, 2009, pp. 107-114, DOI:10.1016/j.encep.2008.01.005, PMID 19393378.

- ^ a b Singh I, Beyond polemics: science and ethics of ADHD, in Nature Reviews. Neuroscience, vol. 9, n. 12, dicembre 2008, pp. 957–64, DOI:10.1038/nrn2514, PMID 19020513.

- ^ Staller J, Faraone SV, Attention-deficit hyperactivity disorder in girls: epidemiology and management, in CNS Drugs, vol. 20, n. 2, 2006, pp. 107–23, DOI:10.2165/00023210-200620020-00003, PMID 16478287.

- ^ PJ. Cowen, Classification of depressive disorders., in Curr Top Behav Neurosci, vol. 14, 2013, pp. 3-13, DOI:10.1007/7854_2012_218, PMID 22923074.

- ^ S Dalsgaard, Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)., in European child & adolescent psychiatry, 22 Suppl 1, 2013 Feb, pp. S43-8, PMID 23202886.

- ^ G. Bush, EM. Valera; LJ. Seidman, Functional neuroimaging of attention-deficit/hyperactivity disorder: a review and suggested future directions., in Biol Psychiatry, vol. 57, n. 11, giugno 2005, pp. 1273-84, DOI:10.1016/j.biopsych.2005.01.034, PMID 15949999.

- ^ AJ. Zametkin, TE. Nordahl; M. Gross; AC. King; WE. Semple; J. Rumsey; S. Hamburger; RM. Cohen, Cerebral glucose metabolism in adults with hyperactivity of childhood onset., in N Engl J Med, vol. 323, n. 20, novembre 1990, pp. 1361-6, DOI:10.1056/NEJM199011153232001, PMID 2233902.

- ^ Joughin C, Ramchandani P, Zwi M, Attention-deficit/hyperactivity disorder, in American Family Physician, vol. 67, n. 9, maggio 2003, pp. 1969–70, PMID 12751659.

- ^ a b Mina K. Dulcan, MaryBeth Lake, Concise guide to child and adolescent psychiatry, 4th, Washington, DC, American Psychiatric Pub., 2011, p. 34, ISBN 978-1-58562-416-4.

- ^ Erkulwater, Jennifer L.; Dr Rick Mayes; Dr Catherine Bagwell; Dr Jennifer Erkulwater; Mayes, Rick; Bagwell, Catherine, Medicating children: ADHD and pediatric mental health, Cambridge, Harvard University Press, 2009, pp. 4–24, ISBN 0-674-03163-6.

- ^ MerckMedicus Modules: ADHD –Pathophysiology, su merckmedicus.com, agosto 2002 (archiviato dall'url originale il 1º maggio 2010).

- ^ Wiener, Jerry M., Editor, Textbook Of Child & Adolescent Psychiatry, Washington, DC, American Psychiatric Association, 2003, ISBN 1-58562-057-2.

- ^ Schneider H, Eisenberg D, Who receives a diagnosis of attention-deficit/ hyperactivity disorder in the United States elementary school population?, in Pediatrics, vol. 117, n. 4, aprile 2006, pp. e601–9, DOI:10.1542/peds.2005-1308, PMID 16585277.

- ^ Disorder Subcommittee on Attention-Deficit/Hyperactivity, Steering Committee on Quality Improvement and, Management; Wolraich, M; Brown, L; Brown, RT; DuPaul, G; Earls, M; Feldman, HM; Ganiats, TG; Kaplanek, B; Meyer, B; Perrin, J; Pierce, K; Reiff, M; Stein, MT; Visser, S, ADHD: clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents., in Pediatrics, vol. 128, n. 5, 2011 Nov, pp. 1007-22, DOI:10.1542/peds.2011-2654, PMID 220030636.

- ^ a b c d e Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD): Symptoms and Diagnosis, su Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, 12 dicembre 2010. URL consultato il 3 luglio 2013.

- ^ Steinau S, Diagnostic Criteria in Attention Deficit Hyperactivity Disorder - Changes in DSM 5, in Front Psychiatry, vol. 4, 2013, pp. 49, DOI:10.3389/fpsyt.2013.00049, PMC 3667245, PMID 23755024.

- ^ Berger I, Diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder: much ado about something (PDF), in Isr. Med. Assoc. J., vol. 13, n. 9, settembre 2011, pp. 571–4, PMID 21991721.

- ^ ADHD - Definizione (Pharmamedix), su www.pharmamedix.com. URL consultato il 25 maggio 2017.

- ^ a b International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10) Version for 2010, su apps.who.int, World Health Organisation, 2010.

- ^ Kevin M. Antshel, Prashant Kaul e Joseph Biederman, Posttraumatic stress disorder in adult attention-deficit/hyperactivity disorder: clinical features and familial transmission, in The Journal of Clinical Psychiatry, vol. 74, n. 3, 2013-3, pp. e197–204, DOI:10.4088/JCP.12m07698. URL consultato il 29 agosto 2018.

- ^ Consumer Reports e Drug Effectiveness Review Project, Evaluating Prescription Drugs Used to Treat: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Comparing Effectiveness, Safety, and Price (PDF), Best Buy Drugs, Consumer Reports, marzo 2012, p. 2. URL consultato il 12 aprile 2013.

- ^ a b c Julie Gentile, R Atiq e PM Gillig, Adult ADHD: Diagnosis, Differential Diagnosis, and Medication Management, in Psychiatry (Edgmont (Pa. : Township)), vol. 3, n. 8, Psychiatrymmc.com, agosto 2006, pp. 25–30, PMC 2957278, PMID 20963192.

- ^ Owens JA, Sleep disorders and attention-deficit/hyperactivity disorder, in Current Psychiatry Reports, vol. 10, n. 5, ottobre 2008, pp. 439–44, DOI:10.1007/s11920-008-0070-x, PMID 18803919.

- ^ a b Owens JA, The ADHD and sleep conundrum: a review, in Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, vol. 26, n. 4, agosto 2005, pp. 312–22, DOI:10.1097/00004703-200508000-00011, PMID 16100507.

- ^ Walters AS, Silvestri R, Zucconi M, Chandrashekariah R, Konofal E, Review of the possible relationship and hypothetical links between attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and the simple sleep related movement disorders, parasomnias, hypersomnias, and circadian rhythm disorders, in Journal of Clinical Sleep Medicine, vol. 4, n. 6, dicembre 2008, pp. 591–600, PMC 2603539, PMID 19110891.

- ^ Max Hirshkowitz, Neuropsychiatric Aspects of Sleep and Sleep Disorders, in Yudofsky, Stuart C. and Robert E. Hales, editors (a cura di), Essentials of neuropsychiatry and clinical neurosciences, 4ª ed., Arlington, Virginia, USA, American Psychiatric Publishing, 2004, pp. 315–40, ISBN 978-1-58562-005-0.

- ^ Lal C, Strange C, Bachman D, Neurocognitive impairment in obstructive sleep apnea, in Chest, vol. 141, n. 6, giugno 2012, pp. 1601–10, DOI:10.1378/chest.11-2214, PMID 22670023.

- ^ M Shaw, Hodgkins, P; Caci, H; Young, S; Kahle, J; Woods, AG; Arnold, LE, A systematic review and analysis of long-term outcomes in attention deficit hyperactivity disorder: effects of treatment and non-treatment, in BMC medicine, vol. 10, 4 settembre 2012, pp. 99, DOI:10.1186/1741-7015-10-99, PMC 3520745, PMID 22947230.

- ^ a b Jensen PS, Garcia JA, Glied S, Cost-effectiveness of ADHD treatments: findings from the multimodal treatment study of children with ADHD, in The American Journal of Psychiatry, vol. 162, n. 9, settembre 2005, pp. 1628–36, DOI:10.1176/appi.ajp.162.9.1628, PMID 16135621.

- ^ TE. Wilens e TJ. Spencer, Understanding attention-deficit/hyperactivity disorder from childhood to adulthood, in Postgrad Med, vol. 122, n. 5, settembre 2010, pp. 97–109, DOI:10.3810/pgm.2010.09.2206, PMC 3724232, PMID 20861593.

- ^ Canadian ADHD Practice Guidelines (PDF), su Canadian ADHD Alliance. URL consultato il 4 febbraio 2011.

- ^ JT Nigg, Lewis, K; Edinger, T; Falk, M, Meta-analysis of attention-deficit/hyperactivity disorder or attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms, restriction diet, and synthetic food color additives, in Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 51, n. 1, 2012 Jan, pp. 86–97.e8, DOI:10.1016/j.jaac.2011.10.015, PMID 22176942.

- ^ a b EJ. Sonuga-Barke, D. Brandeis; S. Cortese; D. Daley; M. Ferrin; M. Holtmann; J. Stevenson; M. Danckaerts; S. van der Oord; M. Döpfner; RW. Dittmann, Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments., in Am J Psychiatry, vol. 170, n. 3, marzo 2013, pp. 275-89, DOI:10.1176/appi.ajp.2012.12070991, PMID 23360949.

- ^ Fabiano GA, Pelham WE, Coles EK, Gnagy EM, Chronis-Tuscano A, O'Connor BC, A meta-analysis of behavioral treatments for attention-deficit/hyperactivity disorder, in Clinical Psychology Review, vol. 29, n. 2, marzo 2009, pp. 129–40, DOI:10.1016/j.cpr.2008.11.001, PMID 19131150.

- ^ M Arns, de Ridder, S, Strehl, U, Breteler, M, Coenen, A, Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: the effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: a meta-analysis, in Clinical EEG and neuroscience : official journal of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ENCS), vol. 40, n. 3, luglio 2009, pp. 180–9, DOI:10.1177/155005940904000311, PMID 19715181.

- ^ Family therapy for attention-deficit disorder or attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents, su cochrane.org, The Cochrane Collaboration, 20 aprile 2005. URL consultato il 19 settembre 2008.