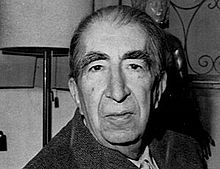

Gianfranco Contini

Gianfranco Contini (Domodossola, 4 gennaio 1912 – Domodossola, 1 febbraio 1990) è stato un critico letterario e filologo italiano, storico della letteratura italiana e tra i massimi esponenti della critica stilistica.

Biografia

Figlio di Riccardo Contini e Maria Cernuscoli, dopo brillanti studi classici presso il Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, si laureò in Lettere all'Università di Pavia, dove fu alunno del Collegio Ghislieri, con una tesi sulla vita e l'opera di Bonvesin de la Riva nel 1933; perfezionò i suoi studi a Torino l'anno seguente ed entrò in contatto con alcuni dei giovani intellettuali che sarebbero ben presto confluiti nella casa editrice Einaudi: Massimo Mila, Leone Ginzburg e lo stesso Giulio Einaudi.Si iscrive nel partito nazionale fascista nel 1934. Contini si trasferì dal 1934 al 1936 a Parigi, dove entrò in contatto con Bédier e Millardet. Ottenne poi un incarico presso l'Accademia della Crusca a Firenze e un insegnamento di letteratura francese a Pisa. In questo periodo inizia il suo rapporto con Montale e la collaborazione a «Letteratura».

Nel 1938 fu chiamato quale ordinario di filologia romanza all'Università di Friburgo come successore di Bruno Migliorini; lì educò una schiera eletta di allievi anche italiani, rifugiati durante la guerra, tra cui si devono ricordare almeno D'Arco Silvio Avalle, Dante Isella e Giorgio Orelli. Presente in Ossola nel 1944, durante la Repubblica dell'Ossola partecipò quale rappresentante del Partito d'Azione alle sedute del CLN e insieme con Carlo Calcaterra studiò una riforma scolastica. Dopo la guerra riprese l'insegnamento a Friburgo e lo esercitò sino al 1952, quando ebbe la cattedra di filologia romanza nella facoltà di Magistero, quindi di lingua e letteratura spagnola e di filologia romanza nella facoltà di Lettere dell'Università di Firenze, per passare infine alla Scuola Normale Superiore di Pisa.

Nello stesso anno assunse la direzione del Centro di studi di filologia dell'Accademia della Crusca, incarico che mantenne fino al marzo 1971. Accademico dei Lincei, presiedette la Società Dantesca Italiana. Anche la produzione scientifica, gli studi e le pubblicazioni continuarono senza sosta, nonostante i disagi indotti dalle cattive condizioni di salute. Nel 1987 Contini, in seguito ad una grave malattia, tornò definitivamente a Domodossola, nella villa di San Quirico, dove morì tre anni dopo.

Metodologia

La critica di Contini viene definita critica delle varianti, poiché il suo metodo non si sofferma unicamente sull'opera data e compiuta, ma analizza anche le edizioni precedenti e le varie fasi correttorie dei manoscritti, quelli che Croce chiamava "scartafacci". Più in generale, essa s'inserisce nella corrente della critica stilistica di Karl Vossler e Leo Spitzer. Ma se nel primo vi era un interesse di matrice crociana per l'estetica e nel secondo la ricerca dell'etimo psicologico, Contini si sofferma esclusivamente sul dato linguistico, cercando di ripercorrere la genesi del testo a partire dalle variazioni dell'autore.

È stato un grande indagatore della letteratura, a tutto campo: dai saggi su Dante e Petrarca fino ai moderni e contemporanei Pascoli, Montale, Gadda e Pizzuto. Ha individuato nella letteratura italiana, vista sotto l'aspetto linguistico-stilistico, due linee che l'attraversano, per così dire, dalle origini al Novecento: una linea plurilinguistica e una monolinguistica. Il plurilinguismo, a cui va la preferenza del critico, caratterizzato da una ricchezza di registri lessicali e da un uso sperimentale del linguaggio, parte da Dante per arrivare sino a Gadda e Pasolini, mentre il monolinguismo, ovvero l'uso esclusivo di una lingua letteraria "alta", prende avvio dal Petrarca. Nonostante la sua fosse un'analisi basata su di un criterio prestabilito, Contini affermava che una metodologia è valida solamente se accompagnata da una sensibile intelligenza del critico.

Pubblicazioni (scelta)

- Dante Alighieri, Rime (a cura di), Einaudi, Torino 1939.

- Poeti del Duecento (a cura di), Ricciardi, Milano-Napoli 1960, voll. 2.

- Letteratura dell'Italia unita 1861-1968 (a cura di), Sansoni, Firenze 1968.

- Francesco De Sanctis, Scelta di scritti critici e ricordi (a cura di), Torino: Utet 1969.

- Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-68), Einaudi, Torino 1970.

- Un'idea di Dante, Einaudi, Torino 1970.

- Introduzione a Carlo Emilio Gadda, La cognizione del dolore, Einaudi, Torino 1970.

- Altri esercizi (1942-71), Einaudi, Torino 1972.

- Roberto Longhi, Da Cimabue a Morandi (a cura di), Mondadori, Milano 1973.

- Esercizi di lettura sopra autori contemporanei con un’appendice su testi non contemporanei, Einaudi, Torino 1974 (in parte già come Un anno di letteratura, Le Monnier, Firenze 1942)

- Una lunga fedeltà. Scritti su Eugenio Montale, Einaudi, Torino 1974.

- Introduzione a Francesco Petrarca, Canzoniere, con note di Daniele Ponchiroli, Einaudi, Torino, 1975.

- Letteratura italiana del Quattrocento (a cura di), Sansoni, Firenze, 1976.

- Letteratura italiana delle origini (a cura di), Sansoni, Firenze, 1978.

- Eugenio Montale, L'opera in versi (a cura di), Einaudi, Torino 1980 (in collaborazione con Rosanna Bettarini)

- Letteratura italiana del Risorgimento 1789-1861 (a cura di), Sansoni, Firenze 1986.

- Ultimi esercizî ed elzeviri (1968-87), Einaudi, Torino 1987.

- Antologia leopardiana (a cura di), Sansoni, Firenze, 1988.

- Carlo Emilio Gadda, Lettere a Gianfranco Contini a cura del destinatario 1934-67, Garzanti, Milano 1988.

- Quarant'anni di amicizia: scritti su Carlo Emilio Gadda (1934-88), Torino, Einaudi 1989.

- Breviario di ecdotica, Einaudi, Torino 1990.

- Poeti del Dolce stil novo (a cura di), Mondadori, Milano 1991.

- Racconti della Scapigliatura piemontese (a cura di), Einaudi, Torino 1992.

- La letteratura italiana Otto-Novecento (a cura di), Rizzoli, Milano, 1998.

- Postremi esercizi ed elzeviri, Einaudi, Torino 1998.

- Poesie, a cura di Pietro Montorfani, Aragno, Torino 2010.

Onorificenze

Note

Bibliografia

- Ettore Bonora, Breve discorso sul metodo di Gianfranco Contini in Protagonisti e problemi. Saggi e note di storia della critica letteraria, Torino, Loescher, 1985, pp. 176–210.

- Giorgio Petrocchi, Gianfranco Contini, in AA. VV., Letteratura italiana. I critici, vol. V, Milano, Marzorati, 1987, pp. 3801–3817.

- Carlo De Matteis, Contini e dintorni, Pisa, Pacini Fazzi,1994.

- Stefano Agosti, L'expérience critique de Gianfranco Contini, in Critica della testualità, Bologna, Il Mulino, 1994.

- Francesco Mazzoni, Lettera da non spedire a Gianfranco Contini, in «Studi Danteschi», LXVIII (2003) pp. 167–209.

- Gianfranco Contini. Una biografia per immagini, a cura di Pietro Montorfani, Firenze, Sismel - Edizioni del Galluzzo, 2012 (Società internazionale per lo studio del Medioevo latino)

- Scartafacci di Contini. Catalogo della mostra (Firenze, 13 dicembre 2012 - 31 gennaio 2013). A cura di Claudia Borgia e Franco Zabagli, Firenze, Sismel - Edizioni del Galluzzo, 2012 (Società internazionale per lo studio del Medioevo latino)

- Un'amicizia in atto. Corrispondenza tra Gianfranco Contini e Aldo Capitini (1935-1967). A cura di Adriana Chemello e Mauro Moretti, Firenze, Sismel - Edizioni del Galluzzo, 2012 (Società internazionale per lo studio del Medioevo latino)

- Claudia Borgia, Inventario dell'Archivio di Gianfranco Contini, Firenze, Sismel - Edizioni del Galluzzo, 2012 (Società internazionale per lo studio del Medioevo latino)

Altri progetti

Wikisource contiene una pagina dedicata a Gianfranco Contini

Wikisource contiene una pagina dedicata a Gianfranco Contini Wikiquote contiene citazioni di o su Gianfranco Contini

Wikiquote contiene citazioni di o su Gianfranco Contini Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Gianfranco Contini

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Gianfranco Contini

Collegamenti esterni

- http://www.novara.com/letteratura/bibliografia900/contini.htm

- Scheda su Gianfranco Contini del sito dell'Accademia della Crusca URL consultato il 2 giugno 2009

- Gianfranco Contini, in Dizionario storico della Svizzera.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 109606833 · ISNI (EN) 0000 0001 2147 4393 · SBN CFIV008734 · BAV 495/98761 · LCCN (EN) n79120780 · GND (DE) 118669931 · BNE (ES) XX924854 (data) · BNF (FR) cb12027186c (data) · J9U (EN, HE) 987007275559605171 · CONOR.SI (SL) 53268579 |

|---|

- Critici letterari italiani

- Filologi italiani

- Italiani del X secolo

- Nati nel 1912

- Morti nel 1990

- Nati il 4 gennaio

- Morti il 1º febbraio

- Nati a Domodossola

- Morti a Domodossola

- Romanisti

- Partigiani italiani

- Antifascisti italiani

- Brigate Matteotti

- Studiosi della letteratura medievale

- Benemeriti della cultura e dell'arte

- Membri dell'Académie des inscriptions et belles-lettres

- Vincitori del Premio Feltrinelli

- Accademici dei Lincei