Età moderna: differenze tra le versioni

→Dinastie cinesi: TRaduco da en.wiki |

|||

| Riga 117: | Riga 117: | ||

=== Dinastie cinesi === |

=== Dinastie cinesi === |

||

{{...|Storia}} |

|||

Durante l'era della [[dinastia Ming]], al potere tra il 1368 e il 1644, la [[Cina]] il paese più avanzato nella [[matematica]] e nelle [[scienze]], tuttavia ben presto venne raggiunta e superata dagli europei.<ref>{{cite journal |last1=Needham |first1=Joseph |title=Mathematics and Science in China and the West |journal=Science & Society |date=1956 |volume=20 |issue=4 |pages=320–343 |jstor=40400462 |language=en}}</ref> Gli storici hanno proposto diversi motivi per tale rallentamento tra cui l'incapacità di capitalizzare i suoi primi vantaggi e la mancanza di una "rivoluzione scientifica" a causa della difficoltà a superare le tradizioni [[confucianesimo|confuciane]].<ref>{{cite book |last1=Bala |first1=A. |title=The Dialogue of Civilizations in the Birth of Modern Science |date=2006 |publisher=Springer |isbn=978-0-230-60121-5 |language=en}}</ref> |

|||

Nei primi decenni sotto i Ming, l'urbanizzazione del paese aumentò man mano che la popolazione cresceva e la divisione del lavoro diventava più complessa. Anche i grandi centri urbani, come [[Nanchino]] e [[Pechino]], contribuirono alla crescita dell'industria privata. In particolare si affermarono le industrie di piccola scala, spesso specializzate in oggetti di carta, seta, cotone e porcellana. Tuttavia, la maggior parte della Cina era composta da centri urbani relativamente piccoli dotati di propri mercati. Durante il XVI secolo fiorì il commercio via mare con l'[[impero portoghese|impero portoghese]], [[impero spagnolo|spagnolo]] e [[impero olandese|olandese]]. Tali scambi fecero giungere un'enorme quantità di argento, di cui la Cina all'epoca aveva un disperato bisogno in quanto il suo precedente sistema basato sulla moneta cartacea era da tempo andato in crisi per colpa di una fortissima [[inflazione]].<ref>{{cite book |last=Frank |first=Andre Gunder |title=ReOrient: Global Economy in the Asian Age |location=Berkeley |publisher=University of California Press |year=1998 |hdl=2027/heb.31038.0001.001 |isbn=9780520214743 |url-access=registration |url=https://archive.org/details/reorient00andr |language=en}}</ref><ref>{{cite book |title=HarperCollins atlas of world history |date=2003 |pages=168–169 |author=Barraclough, Geoffrey |publisher=HarperCollins |isbn=978-0-681-50288-8 |oclc=56350180|language=en}}</ref> |

|||

Successivamente, con il declino della dinastia, la Cina tornò ad isolarsi volontariamente.<ref>{{Cite web|url=http://afe.easia.columbia.edu/special/china_1000ce_mingvoyages.htm#decision|title=The Ming Voyages {{!}} Asia for Educators {{!}} Columbia University|website=afe.easia.columbia.edu|access-date=2018-09-21|archive-date=2010-03-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20100306203037/http://afe.easia.columbia.edu/special/china_1000ce_mingvoyages.htm#decision|url-status=live|language=en}}</ref> Nonostante le politiche isolazioniste, l'economia soffrì ancora di una forte inflazione dovuta a una sovrabbondanza di argento spagnolo che entrava nella sua economia attraverso nuove colonie europee come [[Macao]].<ref>{{Cite web|url=http://mygeologypage.ucdavis.edu/cowen/~GEL115/115ch8.html|title=Chapter 8 The New World|website=mygeologypage.ucdavis.edu|access-date=2018-09-21|archive-date=2019-04-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20190413015658/http://mygeologypage.ucdavis.edu/cowen/~gel115/115CH8.html|url-status=dead|language=en}}</ref> Inoltre il paese dovette affrontare dure e costose guerre, seppur vittoriose, per proteggere la [[penisola coreana]] dai [[Invasioni giapponesi della Corea (1592-1598)|tentativi di invasione giapponesi]].<ref>{{cite book |title=HarperCollins atlas of world history |date=2003 |pages=168–169 |author=Barraclough, Geoffrey |publisher=HarperCollins |isbn=978-0-681-50288-8 |oclc=56350180}}</ref> La crisi commerciale che colpì l'Europa introno al 1620 fece sentire i suoi negativi effetti sull'economia cinese.<ref>{{cite journal |last1=Wakeman |first1=Frederic E. |title=China and the Seventeenth-Century Crisis |journal=Late Imperial China |date=1986 |volume=7 |issue=1 |pages=1–26 |doi=10.1353/late.1986.0006 |s2cid=143899868|language=en }}</ref> La situazione fu ulteriormente aggravata da un periodo climatico non favorevole per l'agricoltura, dal verificarsi di calamità naturali e da improvvise [[epidemie]]. Un tale drammatico scenario aveva fortemente indebolito l'autorità del governo, così nel 1644 la dinastia Ming lasciò il posto, dopo un breve periodo di transizione dominato dal ribelle [[Li Zicheng]], alla [[dinastia Qing]] che fu l'ultima a governare sulla Cina imperiale. |

|||

=== Shogunati giapponesi === |

=== Shogunati giapponesi === |

||

Versione delle 16:41, 28 gen 2022

La storia moderna (età moderna) è una delle quattro età storiche (antica, medievale, moderna e contemporanea) e che, sebbene i limiti cronologici siano aperti al dibattito, riguarda un arco temporale di circa tre secoli compreso tra la seconda metà del XV secolo o la prima fase del XVI secolo alla fine del XVIII e inizi del XIX secolo. Diversi eventi sono presi come simbolico inizio del periodo come la conquista di Costantinopoli da parte dei turchi ottomani nel 1453, l'inizio del Rinascimento europeo o di quello timuride in Asia Centrale, le conquiste musulmane nel subcontinente indiano, la fine delle crociate, la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo nel 1492 o il viaggio di Vasco da Gama. La fine talvolta viene fatta coincidere intorno alla rivoluzione francese del 1789, la successiva ascesa di Napoleone Bonaparte o la restaurazione seguita al congresso di Vienna del 1815. Tuttavia gli storici sono unanimi nel considerare alcuni caratteri peculiari che contraddistinguono l'età moderna tra cui, forse il più importante, l'inizio di una diffusa globalizzazione. In questi secoli emersero nuove economie e istituzioni, sempre più complesse e articolate, partendo dalle città-stato medievali e dalle repubbliche marinare dell'Italia settentrionale, e dal bengala indiano ad oriente. Il primo periodo moderno vide anche l'affermazione della teoria economica del mercantilismo.

Nelle Americhe, i popoli precolombiani avevano costruito una civiltà ampia e variegata che comprendeva l'Impero azteco, la civiltà Inca, i Maya con le loro città e la Muisca. La colonizzazione europea delle Americhe iniziò nella la prima età moderna così come iniziò la fondazione dei primi avamposti commerciali europei in Asia e Africa, ciò contribuì alla diffusione del cristianesimo nel mondo. L'aumento di contatti prolungati tra parti del globo precedentemente isolate, in particolare tra Europa e Americhe, mutò ampiamente l'ambiente umano. In particolare, durante questo periodo iniziò la tratta atlantica degli schiavi africani e la colonizzazione dei nativi americani. Negli stessi decenni, l'Impero Ottomano conquistò l'Europa sudorientale e parti dell'Asia occidentale e del Nord Africa. La Russia raggiunse la costa del Pacifico nel 1647. La grande divergenza ebbe luogo quando l'Europa occidentale superò ampiamente la Cina in termini di tecnologia e ricchezza pro capite.

Nel mondo islamico potenze come gli imperi ottomano, suri, safavide e Moghul crebbero in forza. In particolare nel subcontinente indiano, l'architettura, la cultura e l'arte Mughal raggiunsero il loro apice, mentre si ritiene che l'impero stesso godesse della più grande economia del mondo, più grande dell'intera Europa occidentale segnando il periodo di protoindustrializzazione. Varie dinastie cinesi e shogunati giapponesi controllavano la sfera asiatica. In Giappone, il periodo Edo durato dal 1600 al 1868 viene indicato anche come primo periodo moderno. Si ritiene che in Corea il primo periodo moderno sia durato dall'ascesa della dinastia Joseon all'intronizzazione del re Gojong. Nel XVI secolo, le economie asiatiche sotto la dinastia Ming e Mughal furono avvantaggiate dal commercio con portoghesi, spagnoli e olandesi, mentre il Giappone fu impegnato nel cosiddetto commercio Nanban dopo l'arrivo dei primi portoghesi durante il periodo Azuchi-Momoyama.

Le prime tendenze moderne in varie regioni del mondo rappresentarono un allontanamento dai modi di organizzazione medievali, sia politicamente ed economicamente. Il feudalesimo declinò in Europa e la cristianità vide la fine delle crociate e dell'unità religiosa sotto le insegne della Chiesa cattolica romana. Il vecchio ordine fu destabilizzato dalla Riforma protestante, con il suo contraccolpo che causò disastrose guerre di religione in Europa, compresa la sanguinosa guerra dei Trent'anni, e la reazione cattolica con il [[concilio di Trento e la cosiddetta controriforma. Altre tendenze degne di nota dell'età moderna comprendono la rivoluzione scientifica basata sull'esperimento, un progresso tecnologico sempre più rapido, una politica civile secolarizzata, viaggi più veloci grazie allo sviluppo della cartografia e alla costruzione di nuove navi e l'emergere degli stati-nazione, tutti elementi che poi troveranno conferma nella successiva età contemporanea.

Periodizzazione

Date e interpretazioni

La datazione storiografica tradizionale e consolidata la fa iniziare nel 1492, con la scoperta europea del continente americano, evento pregno di conseguenze.[1] Tuttavia, prossimi di pochi decenni a tale data, di per sé puramente convenzionale, sono situati altri avvenimenti che segnarono ugualmente un punto di discontinuità importante:

- la caduta di Costantinopoli e la fine dell'Impero bizantino per mano dei Turchi Ottomani guidati da Maometto II nel 1453; Il crollo dell'Impero d'oriente, con la fuga degli intellettuali bizantini nel resto d'Europa, diede un impulso rilevante nell'affermazione del recente umanesimo (come, ad esempio, la rivalutazione dell'uso della lingua greca) e indusse alla ricerca di nuove rotte per l'Oriente;

- la fine della guerra dei cent'anni tra Francia e Inghilterra, sempre nel 1453, data a cui alcuni storici danno molta importanza per il suo avvio dato all'idea degli Stati-nazione e alla formazione delle monarchie nazionali moderne;

- l'inizio dell'Umanesimo e del Rinascimento nella metà del XV secolo;

- l'invenzione della stampa a caratteri mobili in Europa, avvenuto nel 1455 per opera di Johannes Gutenberg;

- l'inizio della Riforma protestante con la pubblicazione delle 95 tesi di Martin Lutero a Wittenberg nel 1517, secondo quanto indicato dai manuali storici tedeschi. Con Lutero ha fine l'idea dell'unità del mondo cristiano medievale e si delinea il concetto di Europa (definendosi gli europei, prima di allora, "cristiani" anziché "europei");[1]

- la pubblicazione di Copernico della teoria eliocentrica, nel 1543 (questa è, per il suo enorme impatto tanto sulla scienza quanto sulla religione e la società, la data di inizio della storia moderna proposta dagli scienziati).

L'interpretazione del Rinascimento come elemento caratterizzante di un'epoca diversa e successiva al Medioevo non ha convinto, tra gli altri, il celebre medievalista francese Jacques Le Goff (1924-2014), il quale tendeva a interpretarlo come una delle tante periodiche rinascenze che si verificarono durante il Medioevo. Di parere contrario si disse invece Giuseppe Galasso.

Le principali date che la storiografia indica invece come conclusive di questa fase (spartiacque tra una storia moderna e quella che definiamo storia contemporanea) sono le seguenti:

- 1789, ovvero l'anno in cui si verificarono i primi avvenimenti di quella che chiamiamo Rivoluzione francese;

- 1815, l'anno in cui si concluse il Congresso di Vienna, dove le maggiori potenze d'Europa si erano riunite per restaurare (da qui il termine Restaurazione per definire quel periodo) l'Ancien Régime e quindi la situazione precedente alla Rivoluzione e all'epoca napoleonica;

- 1848, ovvero l'anno in cui dilagarono in tutta Europa i moti del 1848 e l'anno in cui iniziò l'era delle repubbliche (in Francia, in Spagna, in Svizzera, poi seguite nel XX secolo da Germania, Italia, Russia, Portogallo, Grecia e altre nazioni).[1]

L'Europa nel primo periodo moderno

Società, cultura e politica all'inizio della modernità

A partire dall'inizio dell'età moderna la popolazione europea tornò a crescere, in particolare nei centri urbani, dopo un secolo di crisi. Ciò inevitabilmente provocò un incremento della domanda di beni di prima necessità facendone crescere i prezzi mentre la moneta perderà di valore per gli ingenti importazioni di metalli che in breve tempo giungeranno dalle nuove terre scoperte. Tutto ciò non venne compensato dalle aziende agricole che si trovavano ancora in uno stato di arretratezza mentre la vita dei contadini era assai variabile, se da una parte alcuni di loro vivevano un una situazione di pura sussistenza, altri godevano di un benessere giunto grazie ad un ancora incerto processo di mobilità sociale.[2]

Fu proprio l'aumento di coloro in grado di disporre di una certa capacità di acquisto a spingere il settore manifatturiero. Nel XVI secolo, infatti, si assistette ad un incremento della produzione di beni, soprattutto tessili, non di esclusiva utilità ma sempre più orientati verso il lusso. I ceti più abbienti iniziarono ad abbellire le proprie dimore con oggetti sfarzosi come segno della propria affermazione mentre le famiglie altolocate facevano edificare sontuose cappelle nelle chiese chiamando affermati artisti affinché le decorassero. Così si diffuse la pratica del mecenatismo che raggiunse il suo massimo nelle ricche e sfarzose corti dei principi italiani che diventano un punto di riferimento vitale per i migliori pittori, scultori, architetti del tempo, un elemento determinante del Rinascimento.[3]

Il XV secolo è attraversato da importanti cambiamenti culturali: l'ottimismo, la fiducia nell'uomo e nelle sue possibilità, il principio della "virtù" umana contrapposta alla "fortuna" sono manifestazioni filosofiche e letterarie di un periodo noto col nome di Umanesimo. Tra tutti gli umanisti del periodo spicca la figura di Erasmo da Rotterdam, un sicuro punto di riferimento per buona parte dell'intellettualità europea. La scoperta di codici letterari in latino e il contemporaneo arrivo di numerosi intellettuali bizantini contribuirono a portare alla riscoperta di buona parte della letteratura latina e della letteratura greca, insieme allo studio dello stesso greco. Significativi progressi vengono fatti anche nel campo della filologia e della storiografia. La diffusione dei nuovi modelli culturali, che superavano le oramai sterili dispute della scolastica medievale, venne aiutata enormemente grazie all'introduzione, nel 1455, della stampa a caratteri mobili, per opera del tedesco Johannes Gutenberg. Con l'invenzione della stampa fiorirono le prime editorie, in particolare nella penisola italiana, dove è celebre la stamperia veneziana di Aldo Manuzio.[4]

Il quadro politico dell'Europa del XVI secolo era piuttosto variegato ma in linea generale vi erano dei sovrani a cui si affiancava un'assemblea rappresentativa che ne limitava il potere soprattutto in ambito tributario. In Germania, cuore del Sacro Romano Impero, l'imperatore, secondo quanto stabilito nella bolla d'oro del 1356, veniva eletto da sette principi elettori a carica ereditaria. Questi elettori rappresentavano le centinaia di piccoli stati e città in cui il territorio era diviso, ognuno dei quali autonomo e soggetto al solo imperatore. Infine, tutte le entità politiche esistenti si riunivano in un'assemblea, convocata dall'imperatore al bisogno, detta "dieta imperiale".[5] Anche in Spagna, nonostante che i regni cristiani avessero completato la Reconquista ai danni dei musulmani di al-Andalus, la geografia politica appariva alquanto frammentaria. Nel Regno di Castiglia e di Aragona, le cortes erano assemblee ove sedevano i rappresentati del clero, della nobiltà e delle città.[6] Nel regno di Francia il re era forse il sovrano europeo con maggior potere ma anch'egli era tenuto a condividere le scelte fiscali con gli stati generali.[7]

Molti eruditi del tempo studiarono la politica a loro contemporanea; in Italia Niccolò Machiavelli descrisse la situazione degli stati in perenne lotta tra di loro non lesinando critiche, mentre Francesco Guicciardini aprì la strada a un nuovo stile nella storiografia caratterizzato dall'uso di fonti governative a supporto delle argomentazioni e dell'analisi realistica delle persone e degli eventi del suo tempo. In Francia, Jean Bodin, diede una nuova definizione del monarca sostenendo che a lui fosse concesso di "fare e disfare" le leggi a suo completo piacimento in quanto il suo potere era al di sopra di esse, una teorizzazione che anticipava l'assolutismo monarchico[8]

Esplorazioni e imperi coloniali

Nella seconda metà del XV secolo vengono realizzate importanti esplorazioni geografiche. I portoghesi giungono al Capo di Buona Speranza nel 1487 con Bartolomeo Diaz, per poi "doppiare" il continente africano nel 1497 con Vasco da Gama. Cinque anni prima Isabella di Castiglia finanziò una spedizione marittima che, secondo le idee del genovese Cristoforo Colombo, avrebbe dovuto raggiungere la Cina ma finì per scoprire un nuovo continente: l'America. Il Nuovo Mondo fu poi meta di altre spedizioni che ne approfondirono la conoscenza, come quelle di Giovanni Caboto (1497), Amerigo Vespucci (1512) e Giovanni da Verrazzano (1524). Nel frattempo, nel 1519, la spedizione di Ferdinando Magellano aveva effettuato la prima circumnavigazione del globo terrestre.[9]

Grazie a tali spedizioni gli europei entrarono in contatto con nuove culture e sistemi politici, e contestualmente ebbe inizio il progressivo spostamento degli equilibri politici e commerciali dal mar Mediterraneo all'oceano Atlantico. I protagonisti di questa prima fase di espansione coloniale furono il Regno del Portogallo e la Spagna, tanto che il trattato di Tordesillas divise il mondo al di fuori dell'Europa tra loro.[10][11]

Quest'ultima, in particolare, iniziò a creare un vero e proprio impero, aprendo la stagione dei conquistadores che, in successive spedizioni, polverizzano l'Impero azteco e quello inca, sottomettendo gran parte delle popolazioni indigene del Sud America. Le colonie spagnole, differentemente dal modello portoghese, si basarono sulla conquista territoriale e sullo sfruttamento agricolo e minerario, affidato all'istituzione dell'Encomienda. Vengono intraprese politiche di conversione e di europeizzazione forzata della popolazione, non di rado caratterizzate da violenze e, in occasione delle conseguenti ribellioni, da veri e propri massacri. La scoperta e la messa in sfruttamento di molte miniere generò un enorme afflusso di capitali verso la Spagna che produce effetti destabilizzanti per l'economia europea, soggetta a una crescente inflazione.[12][13]

La Riforma protestante e la Controriforma

Alla fine del XV secolo la Chiesa viveva una profonda crisi morale, spirituale e di immagine. Nel Papato e nell'alto clero questa crisi si manifestava con l'assunzione di pratiche e comportamenti che niente avevano a che vedere con la fede. La prima preoccupazione dei Papi era la difesa strenua del proprio Stato, con continue guerre che dissanguavano le economie dello Stato Pontificio, e la preoccupazione di arricchire sé stessi più che difendere la religione. Il nepotismo era diffuso a tutti i livelli, a cominciare dai Papi. La consuetudine di accumulare i benefici ecclesiastici (con le rendite a essi connessi) era pratica comune. Il basso clero, pochissimo istruito e senza alcuna preparazione specifica, viveva come poteva, e contribuiva a fare della religione un insieme di pratiche più vicine alla superstizione che alla fede.

Già da molto tempo all'interno della stessa Chiesa si avvertiva la necessità di una riforma ma il punto di svolta si ebbe quando il monaco e professore di teologia tedesco Martin Lutero rese pubbliche nel 1517 le sue 95 tesi in cui condannava la frequente pratica della vendita delle indulgenze. Aiutate dalla recente introduzione della stampa, le tesi ebbero una vastissima e veloce diffusione in tutta Europa dando inizio alla riforma protestante. Lutero e i suoi seguaci non si limitarono a criticare l'atteggiamento troppo terreno della Chiesa ma ne misero in discussione anche alcuni principi dottrinali proponendo una teologia diversa riassumibile nelle Cinque sola. Lutero venne condannato da papa Leone X e bandito dall'Impero dalla dieta di Spira del 1526 ma trovò protezione nel principe Federico il Saggio. La riforma ebbe così anche connotati politici dividendo la Germania tra principi protestanti e principi cattolici che si fronteggiarono fino a prendere le armi nella guerra di Smalcalda.[14]

La Riforma non coinvolse solamente la Germania, ma anche in altri territori le idee riformistiche si affermarono. A Ginevra il teologo Giovanni Calvino perfezionò lo zwinglianesimo fondando una propria dottrina protestante: il calvinismo. Non mancarono movimenti più radicali che trovando alimento nelle tensioni sociali causarono sanguinose rivolte. [15] Nel Regno di Francia il protestantesimo fu causa di guerre di religione che infuocarono per tutta la seconda metà del XVI secolo.[16] Come risposta la Chiesa cattolica indisse nel 1545 il concilio di Trento che, sebbene non riuscì nell'intento di ripristinare l'unità religiosa in Europa oramai definitivamente compromessa, dette inizio alla controriforma ovvero un insieme di misure di rinnovamento spirituale, teologico, liturgico che contraddistinsero il cattolicesimo in età moderna.[17]

L'impero di Carlo V e le grandi guerre d'Italia

La pace di Lodi del 1454 aveva dato vita a un periodo di pace in Italia sebbene alquanto instabile. Infatti solo mezzo secolo dopo, alla morte di papa Innocenzo VIII e di Lorenzo de' Medici, la situazione precipitò. Complici le mire dei principi stranieri sugli stati italiani, l'aspirazione della Repubblica di Venezia di ampliare i suoi domini di Terraferma e le ambizioni di potere di papa Alessandro VI e del duca di Milano Ludovico il Moro, a partire dalla fine del XV secolo iniziarono una serie di conflitti che sconvolsero la penisola con il loro seguito di distruzioni, epidemie e saccheggi. La stagione venne inaugurata nel 1494 con la discesa del re francese Carlo VIII con l'obiettivo di conquistare il Regno di Napoli, spedizione che tuttavia terminò con un insuccesso delle armate francesi.[18][19]

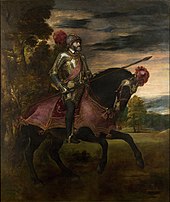

Le guerre in Italia vennero continuate dal successore di Carlo, il nipote Luigi XII di Francia, arrivando a una situazione di stallo dopo una serie di conflitti e cambiamenti di alleanze. La situazione si acuì quando nel 1515 salì sul trono francese l'ambizioso Francesco I seguito l'anno seguente su quello spagnolo da Carlo V d'Asburgo. Il primo atto dei difficili rapporti tra i due sovrani si ebbe nella corsa al all'elezione a imperatore del Sacro Romano Impero vinta poi da Carlo grazie ai finanziamenti dei ricchissimi banchieri Fugger. In questo modo Carlo si trovò a essere il sovrano di un immenso territorio che comprendeva l'Impero spagnolo con le sue colonie americane, i Paesi Bassi, il ducato di Borgogna, l'arciducato d'Austria e il Sacro Romano Impero. Come imperatore Carlo si sentì investito del ruolo di guida di tutta la cristianità e su questa visione incentrò tutta la sua politica interna ed estera dovendo, pertanto ricorrere a numerosi interventi militari e a far fronte a ingentissime spese che causarono malcontenti.[20]

Nel prosieguo delle guerre d'Italia avvenne un fatto di grave portata: nel 1527 truppe imperiali di Carlo V, composte principalmente da lanzichenecchi di fede protestante, saccheggiarono Roma compiendo massacri nella popolazione e ingenti danni al patrimonio artistico; papa Clemente VII dovette trovare rifugio a castel Sant'Angelo. L'evento ebbe grandi ripercussioni, non solo sulla Città Eterna ma su tutta la politica del continente; la situazione si stabilizzò nel 1530 quando il pontefice mise sul capo di Carlo la Corona ferrea di imperatore e questi restituì alla Chiesa i suoi possedimenti. Tale incoronazione accrebbe il proposito dell'imperatore di essere guida della Cristianità e di proteggerla dalla riforma protestante oltre che dalla minaccia dell'Impero ottomano che aveva già conquistato il Regno d'Ungheria fermandosi solo nel 1529 dopo aver tentato di assediare Vienna.[21]

Nel 1555, all'età di 55 anni, Carlo V decise di abdicare dividendo i suoi possedimenti tra due successori: al fratello Ferdinando I d'Asburgo cedette la corona imperiale mentre al figlio Filippo vennero consegnate le corone di Spagna, Castiglia, Sicilia e delle Nuove Indie a cui seguirono anche quelle dei Paesi Bassi e della Franca Contea. Fu proprio quest'ultimo che contribuì a mettere fine alle guerre d'Italia firmando nel 1559 la pace di Cateau-Cambrésis con Elisabetta I d'Inghilterra ed Enrico II di Francia. Con questo trattato tutti gli Stati italiani persero la loro autonomia ed entrarono nell'orbita della Spagna, chi direttamente come il ducato di Milano, lo Stato dei Presidi, il Regno di Napoli, di Sicilia e di Sardegna che divennero parte della corona spagnola governati da viceré o governatori; chi indirettamente, come lo Stato Pontificio, il granducato di Toscana o la Repubblica di Genova. La Repubblica di Venezia fu l'unica a mantenere la propria indipendenza anche se dovrà scendere a patti con la Spagna per poter continuare la guerra contro gli Ottomani nel Mediterraneo.[22][23]

Espansionismo ottomano

Dopo aver preso Costantinopoli nel 1453 i turchi ottomani continuarono la loro espansione arrivando a conquistare anche la Siria e l'Egitto. L'apice dell'impero si ebbe durante il regno del sultano Solimano il Magnifico iniziato nel 1494. Sotto Solimano Istanbul, il nuovo nome di Costantinopoli, divenne una città più popolosa di qualsiasi altra europea e nel contempo si dotò di grandiose opere architettoniche progettate dall'architetto Sinān. Solimano è ricordato soprattutto per la sua attività legislativa, promuovendo la realizzazione di un codice di leggi, e per le sue imprese militari che condusse instancabilmente per tutta la vita; celebre la sua vittoria nella battaglia di Mohács del 1526 nella quale sbaragliò le truppe cristiane conquistando il regno d'Ungheria e aprendosi la strada verso Vienna che assedierà nel 1529 senza però riuscire a prenderla. Negli stessi anni, il suo ammiraglio Khayr al-Dīn Barbarossa conquistava Algeri e Tunisi facendone dei covi per i pirati barbareschi che da lì si spingevano fino a razziare le coste italiane e spagnole. Solimano non tralasciò nemmeno la frontiera orientale con l'impero Safavide avversario anche sulla dottrina religiosa essendo di confessione sunnita mentre gli ottomani erano sciti.[24][25]

Con Solimano gli ottomani, dunque, arrivarono a rappresentare una reale minaccia per l'Europa cristiana. Carlo V rispose nel 1535 con una campagna di successo contro i pirati, mentre l'isola di Malta si distinse nel 1565 per un'eroica resistenza; ciò non riuscì a Cipro, all'epoca possedimento veneziano, che cadde tre anni più tardi. La fortemente celebrata vittoria di cristiani riuniti nella Lega Santa voluta da papa Pio V nella battaglia di Lepanto del 1571 non servì a fermare l'espansionismo turco nel Mediterraneo e nei Balcani. Bisognerà aspettare il 1683 quando il fallimento nella presa di Vienna ridimensionerà le ambizioni di conquista degli ottomani, costretti alla firma della pace di Carlowitz, sancendo di fatto il declino a cui stava andando incontro l'impero.[26][27]

Formazione degli Stati-nazione e guerre di religione

Il processo già avviato nel medioevo di formazione degli stati-nazione ebbe il suo culmine del XVI secolo. Sotto il regno di Filippo II la Spagna raggiunse il massimo splendore, periodo conosciuto come Siglo de Oro. Tuttavia iniziarono anche a manifestarsi i primi segni di decadenza. Mancava il ceto della borghesia, fondamentale per la crescita dell'economia e gli ingenti importazioni di metalli preziosi dalle colonie americane non contribuivano a far crescere l'economia del paese ma venivano utilizzate per saldare i debiti contratti con altri stati.

Nel XVII secolo la Francia fu sconvolta da sanguinose guerre di religione che contrapposero i francesi di fede cattolica a quelli di fede calvinista, gli ugonotti. Il calvinismo fu dapprima perseguitato dal sovrano Enrico II, ma quando la corona passò alla moglie Caterina de' Medici i protestanti la politica mutò. Questo provocò un grosso malcontento tra le file cattoliche che per diversi anni fecero guerra ai calvinisti. La pace venne raggiunta solo dopo l'incoronazione di Enrico IV che con l'editto di Nantes nel 1598 consentì a tutti i francesi la libertà di culto.[28]

Dopo la travagliata guerra delle due rose, l'Inghilterra durante il XVI secolo fu relegata a un ruolo marginale, dovuto anche alla debolezza militare e allo scisma anglicano, voluto da re Enrico VII, che divise la chiesa inglese da quella cattolica. Il distacco da Roma venne portato a termine sotto il lungo e prospero regno di Elisabetta I d'Inghilterra (1558-1603) che attuò una violenta repressione contro i cattolici arrivando a mettere a morte la cugina Maria Stuart. L'esecuzione di Maria aggravò i rapporti con la cattolicissima Spagna; nel 1570 una flotta di corsari inglesi cominciò ad attaccare e a depredare le navi spagnole. Nel 1588 una potente flotta spagnola, l'Invincibile Armata, attaccò il regno ma fu sconfitta e in gran parte distrutta: per la Spagna si trattò di una sconfitta gravissima mentre l'Inghilterra si avviò a diventare una forte potenza marittima. Alla morte di Elisabetta I, dato che non era sposata e non aveva figli, la corona passò alla famiglia degli Stuart.[29]

All'epoca di Filippo II di Spagna i domini olandesi erano suddivisi in diciassette Province. Per secoli le civiltà fiamminghe e olandesi si erano governate autonomamente e avevano goduto di un solido sviluppo economico. Il re di Spagna impose sulla popolazione il cattolicesimo, provocando un grande malcontento soprattutto da parte di tutti i calvinisti, che nel 1566 diedero vita a una riforma antispagnola. La Spagna, cercando di riaffermare la propria autorità, fece una violenta repressione e impose un maggior controllo anche sull'attività urbana. Ma a questo suscitò la ribellione anche dei cattolici che temevano di perdere la libertà cittadina. Si unirono così nel 1576 ai calvinisti per una ribellione e firmarono un patto di unione nazionale.

Anche la Polonia, dopo aver raggiunto il proprio apogeo politico-economico tra Quattrocento e Cinquecento, inizia ad attraversare un lento declino, che porterà alla scomparsa del regno per l'ingerenza delle confinanti potenze europee (Prussia, Austria e Russia). Nell'età moderna in Scandinavia si smembra l'Unione di Kalmar e sorgono la Svezia e la Norvegia, mentre la Finlandia rimane sotto il governo svedese. In seguito la Norvegia viene conquistata dai danesi e la zona degli attuali Paesi baltici (sotto il governo svedese) viene conquistata dai russi. Infine, in Russia, dopo una lunghissima lotta contro i Mongoli Ivan il Terribile giunge all'indipendenza e si autoproclama Zar. Dopo la sua morte segue un periodo di disordini politici.

Ma la formazione degli stati non fu un fenomeno che coinvolse tutta la popolazione europea. Nel Sacro Romano Impero, ormai tramontata l'idea di un impero universale europeo, il territorio continuò ad essere diviso in centinaia di regnicoli. Essi erano divisi anche sulla fede religiosa, chi di confessione cattolica, chi protestante e non mancarono gravi scontri armati tra i due schieramenti, come la già ricordata guerra di Smalcalda. La, seppur momentanea, pace venne trovata con il trattato di Augusta del 1555 che, tuttavia, sanciva la divisione di fatto del regno secondo il principio Cuius regio, eius religio.[30] Anche l'Italia, uscita devastata e posta in gran parte sotto il dominio spagnolo, non riuscì ad affermare la propria identità nazionale perseverando nella sua frammentaria geografia politica.[31]

L'Asia nel XVI e nel XVII secolo

Dinastie cinesi

Durante l'era della dinastia Ming, al potere tra il 1368 e il 1644, la Cina il paese più avanzato nella matematica e nelle scienze, tuttavia ben presto venne raggiunta e superata dagli europei.[32] Gli storici hanno proposto diversi motivi per tale rallentamento tra cui l'incapacità di capitalizzare i suoi primi vantaggi e la mancanza di una "rivoluzione scientifica" a causa della difficoltà a superare le tradizioni confuciane.[33]

Nei primi decenni sotto i Ming, l'urbanizzazione del paese aumentò man mano che la popolazione cresceva e la divisione del lavoro diventava più complessa. Anche i grandi centri urbani, come Nanchino e Pechino, contribuirono alla crescita dell'industria privata. In particolare si affermarono le industrie di piccola scala, spesso specializzate in oggetti di carta, seta, cotone e porcellana. Tuttavia, la maggior parte della Cina era composta da centri urbani relativamente piccoli dotati di propri mercati. Durante il XVI secolo fiorì il commercio via mare con l'impero portoghese, spagnolo e olandese. Tali scambi fecero giungere un'enorme quantità di argento, di cui la Cina all'epoca aveva un disperato bisogno in quanto il suo precedente sistema basato sulla moneta cartacea era da tempo andato in crisi per colpa di una fortissima inflazione.[34][35]

Successivamente, con il declino della dinastia, la Cina tornò ad isolarsi volontariamente.[36] Nonostante le politiche isolazioniste, l'economia soffrì ancora di una forte inflazione dovuta a una sovrabbondanza di argento spagnolo che entrava nella sua economia attraverso nuove colonie europee come Macao.[37] Inoltre il paese dovette affrontare dure e costose guerre, seppur vittoriose, per proteggere la penisola coreana dai tentativi di invasione giapponesi.[38] La crisi commerciale che colpì l'Europa introno al 1620 fece sentire i suoi negativi effetti sull'economia cinese.[39] La situazione fu ulteriormente aggravata da un periodo climatico non favorevole per l'agricoltura, dal verificarsi di calamità naturali e da improvvise epidemie. Un tale drammatico scenario aveva fortemente indebolito l'autorità del governo, così nel 1644 la dinastia Ming lasciò il posto, dopo un breve periodo di transizione dominato dal ribelle Li Zicheng, alla dinastia Qing che fu l'ultima a governare sulla Cina imperiale.

Shogunati giapponesi

Corea

Imperi dell'India

Asia Centrale

L'Africa e l'America dopo l'arrivo degli Europei

L'Europa nel XVII secolo

La rivoluzione scientifica

Tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento, in seguito alla cosiddetta rivoluzione astronomica resa possibile dall'opera di Niccolò Copernico, Galileo Galilei e Giovanni Keplero, si affermò una nuova visione dell'universo che diede avvio a una rivoluzione scientifica e contribuì al passaggio dal Medioevo all'età moderna.

Società e cultura

La guerra dei trent'anni

Secolo d'oro olandese

L'età dei lumi e delle rivoluzioni

Assolutismo e società dell'Ancien Régime

L'Illuminismo

L'età dei lumi: con questa espressione, che mette in evidenza l'originalità e la caratteristica di rottura consapevole nei confronti del passato, si diffuse in Europa il nuovo movimento di pensiero degli illuministi francesi che in effetti affondava le sue radici nella cultura inglese. Voltaire, Montesquieu, Fontenelle riconoscevano infatti di essersi ispirati a quella filosofia inglese fondata sulla ragione empirica e sulla conoscenza scientifica, elementi essenziali del pensiero di Locke e di Newton e David Hume che risalivano a loro volta a quello di Francesco Bacone.[40]

La fede nella ragione, coniugandosi con il modello sperimentale della scienza newtoniana, sembrava rendere possibile la scoperta non solo delle leggi del mondo naturale, ma anche di quelle dello sviluppo sociale. Si pensò allora che, usando correttamente la ragione, sarebbe stato possibile un progresso indefinito della conoscenza, della tecnica e della morale: convinzione questa che verrà successivamente ripresa e rafforzata dalle dottrine positiviste.

Una particolare funzione sociale e politica venne svolta nel "Siècle des Lumières" dai salotti letterari. Gli incontri erano ora organizzati da altolocati membri dell'alta borghesia o dell'aristocrazia riformista francese che erano soliti invitare in casa loro intellettuali più o meno noti per conversare e dibattere temi d'attualità o argomenti particolarmente graditi all'anfitrione. In questo ambiente culturale svolgono un ruolo preminente le donne, le "salonnièries" (salottiere) alle quali il nuovo ideale egualitario illuminista offriva l'opportunità di collaborare, mostrando le proprie doti intellettuali, a un progetto radicalmente riformista non più riservato a una cultura soltanto maschile.[41]

Emblema dell'illuminismo francese, assieme al pensiero di Voltaire, sarà la grandiosa opera dell'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri che in 35 volumi, pubblicati dal 1751 al 1780, da un consistente gruppo di intellettuali sotto la direzione di Diderot e D'Alembert, diffonderà i principi illuministici non solo in Francia ma, attraverso numerose traduzioni, in tutta Europa. Gli illuministi contestavano soprattutto i dogmi della chiesa in quanto diceva cose non vere secondo la ragione umana. Infatti la chiesa per non essere giudicata mise all'indice molti dei libri illuministi.

Le guerre del XVIII secolo

La rivoluzione industriale

La rivoluzione industriale è un processo di evoluzione economica che da un sistema agricolo-artigianale-commerciale porta a un sistema industriale moderno caratterizzato dall'uso generalizzato di macchine azionate da energia meccanica e dall'utilizzo di nuove fonti energetiche inanimate (come ad esempio i combustibili fossili). Riguarda prevalentemente il settore tessile-metallurgico e comporta l'introduzione della spoletta volante e della macchina a vapore; il suo arco cronologico è solitamente compreso tra il 1760-1780 al 1830.

La rivoluzione industriale comporta una profonda e irreversibile trasformazione che parte dal sistema produttivo fino a coinvolgere il sistema economico nel suo insieme e l'intero sistema sociale. L'apparizione della fabbrica e della macchina modifica i rapporti fra gli attori produttivi. Nasce così la classe operaia che riceve, in cambio del proprio lavoro e del tempo messo a disposizione per il lavoro in fabbrica, un salario. Sorge anche il capitalista industriale, imprenditore proprietario della fabbrica e dei mezzi di produzione, che mira a incrementare il profitto della propria attività.

La Rivoluzione americana

Gli Stati Uniti dichiararono la loro indipendenza nel 1776 e sconfissero il Regno Unito con l'aiuto della Francia nella guerra d'indipendenza americana. Tutto ebbe inizio con il Boston Tea Party[42] il 16 dicembre 1773. L'Inghilterra aveva imposto alle colonie l'importazione del tè dalle Indie e ne aveva demandato la commercializzazione al minuto direttamente alla Compagnia delle Indie. Questo sottraeva ai commercianti locali i guadagni che prima realizzavano sulla vendita di tale prodotto. Ciò creò grave malcontento fra la popolazione e culminò nella ribellione che, di fatto, diede inizio alla guerra d'indipendenza.

Il 4 luglio 1776, il secondo congresso continentale, tenutosi a Filadelfia, dichiarò l'indipendenza della nazione chiamata "Stati Uniti d'America" con la Dichiarazione d'indipendenza, scritta da Thomas Jefferson. Il 4 luglio si celebra negli Stati Uniti la nascita della nazione americana. Essa venne creata secondo i principi repubblicani che enfatizzavano i doveri pubblici e aborrivano la corruzione e i diritti ereditari nobiliari. George Washington dal 1789 al 1797 assunse la carica di primo presidente degli Stati Uniti d'America.

Il trattato di Parigi, firmato nel 1783, pose ufficialmente fine alla guerra, già conclusa de facto tra il 1781 e il 1782. Con la pace, gli Stati Uniti furono riconosciuti dal Regno Unito.

La Rivoluzione francese e Napoleone Bonaparte

Il XVIII secolo vede la crescita della borghesia mercantile, i progressi culturali e scientifici e i primi segni della rivoluzione industriale; contemporaneamente permangono i privilegi delle classi aristocratiche ed ecclesiastiche. Si crea quindi una situazione di tensione che sfocia in un conflitto aperto in Francia. Il rifiuto di Luigi XVI di condividere il proprio potere con il Terzo Stato (le classi sociali più basse) porta nel 1789 alla Rivoluzione francese, con la fine della monarchia assoluta in Francia e l'instaurazione della Repubblica.

L'affermazione dei principi di governo democratico e la reazione delle potenze europee, portarono a conflitti che condussero alla presa del potere da parte del generale Napoleone Bonaparte, che condusse una serie di brillanti campagne militari contro tutte le monarchie europee. Queste portarono Napoleone a battere l'Austria (il cui imperatore perse il ruolo di titolare del Sacro Romano Impero), la Russia e la Prussia e a controllare gran parte d'Italia, Germania e Spagna. La resistenza dell'Inghilterra, che mantiene il controllo dei mari, e la disastrosa campagna contro la Russia, portarono alla caduta di Napoleone Bonaparte, il cui impero terminò nel 1815 con la sconfitta di Waterloo.

La società d'età moderna

Durante l'età moderna si registrano espansioni e depressioni demografiche. Ogni secolo di espansione è seguito da un secolo di depressione.

La medicina non giunge a decisivi progressi. Le condizioni di igiene sono assai carenti. La mortalità è elevatissima (soprattutto quella infantile) così come la natalità. Quando scoppia un'epidemia si sviluppa un rapido contagio, in particolare nelle città. Solo a partire dal Settecento si arriva a un sensibile calo della mortalità e a un generale aumento della salute.

- 1501 - 1630 (lungo 500): ciclo di espansione demografica.

- 1631 - 1750 (lungo 600): ciclo di depressione, l'Europa è colpita dal grande morbo.

Molte, a seconda delle storiografie considerate, possono essere le cause (escludendo le epidemie) di questi cicli alternati demografici. Troviamo, ad esempio, la bassa resa dei terreni coltivati che, in fase di crescita demografica non permette di sfamare in modo soddisfacente la popolazione.

La risoluzione di questo problema (la cosiddetta rivoluzione agraria), secondo alcuni storici (Paul Bairoch) sarebbe uno dei requisiti della rivoluzione industriale.

Un'altra causa, molte volte imputata alle depressioni demografiche, è attribuita al "sistema feudale" in vigore in quell'epoca.

Il sistema feudale seguiva lo schema secondo il quale il produttore diretto produceva sia per il suo sostentamento sia e per il signore.

Il contadino riusciva a soddisfare i bisogni primari accedendo direttamente alla terra. Non aveva bisogno di nulla se non di terra da lavorare. Il signore, in concorrenza con gli altri feudatari, per rimanere un produttore diretto sui propri fondi e per produrre un reddito concede alcuni privilegi, tra i quali quello della concessione consuetudinaria (copy-hold, Erbpacht) tramandabile per via ereditaria. Si concede in pratica un terreno su cui il contadino può lavorare, richiedendo una sorta di tributo (affitto) più eventuali corvées. Durante le crescite demografiche, queste concessioni possono portare al frazionamento dei terreni: infatti il padre può lasciare la terra ai propri figli dividendola tra loro. I figli la dividono ulteriormente per i loro figli e si arriva al punto in cui i "piccoli" appezzamenti rimasti non producono abbastanza per soddisfare i bisogni alimentari.

Troviamo un'Europa fondata sulla terra. In tutti i periodi, sia di crisi sia di espansione, si tenta di ampliare i propri possedimenti. Ovviamente ciò è possibile solo ai ceti medio-alti (borghesi, nobili, mercanti). La terra viene vista come uno strumento di profitto sia in caso di crescita sia nei periodi di diminuzione della popolazione. Nel primo caso i prezzi del cibo aumentano e di conseguenza anche il valore della terra. Chi più ne possiede più può produrre. E chi più produce, più guadagna dalla vendita delle derrate. Nel secondo caso invece, diminuiscono i prezzi e il valore della terra, però una buona gestione di quest'ultima permette al proprietario di riuscire a "sostenersi" anche in momenti di gravi carestie.

Durante l'età moderna troviamo uno stile di vita incentrato soprattutto sul lavoro rurale e sul matrimonio, almeno fino alle porte dell'industrializzazione. Secondo le fonti[senza fonte] solo il 2% delle nascite avviene all'infuori di quest'ultimo. In contraddizione troviamo, però, che molti dei concepimenti avvengono prima del matrimonio stesso.

Note

- ^ a b c Abbattista, 1998, pp.3-5.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, pp. 6-8.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, pp. 96-97, 99-101.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, pp. 97-98.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, p. 61.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, pp. 63-64.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, p. 64.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, pp. 103-105.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, pp. 19, 23-24.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, pp. 31-32.

- ^ Martina, 1993, pp. 323-324.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, pp. 32-35.

- ^ Martina, 1993, p. 325.

- ^ Martina, 1993, pp. 134-136.

- ^ Filoramo e Menozzi, 2008, pp. 19-20, 41-42.

- ^ Martina, 1993, pp. 170-171.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, p. 84.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, pp. 57-58.

- ^ Pellegrini, 2009, pp. 23-26, 56-58.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, p. 59.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, p. 61.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, pp. 60-61.

- ^ Pellegrini, 2009, p. 194.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, pp. 107-109.

- ^ Clot, 1986, pp. 81-82, 153-155.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, p. 108.

- ^ Mantran, 1999, pp. 274-276.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, pp. 67-71.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, pp. 74-78.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, p. 48.

- ^ Ago e Vidotto, 2021, pp. 60, 78.

- ^ (EN) Mathematics and Science in China and the West, in Science & Society, vol. 20, n. 4, 1956, pp. 320–343.

- ^ (EN) The Dialogue of Civilizations in the Birth of Modern Science, Springer, 2006, ISBN 978-0-230-60121-5.

- ^ (EN) Andre Gunder Frank, ReOrient: Global Economy in the Asian Age, Berkeley, University of California Press, 1998, ISBN 9780520214743.

- ^ (EN) Barraclough, Geoffrey, HarperCollins atlas of world history, HarperCollins, 2003, pp. 168–169, ISBN 978-0-681-50288-8.

- ^ (EN) The Ming Voyages | Asia for Educators | Columbia University, su afe.easia.columbia.edu.

- ^ (EN) Chapter 8 The New World, su mygeologypage.ucdavis.edu.

- ^ Barraclough, Geoffrey, HarperCollins atlas of world history, HarperCollins, 2003, pp. 168–169, ISBN 978-0-681-50288-8.

- ^ (EN) China and the Seventeenth-Century Crisis, in Late Imperial China, vol. 7, n. 1, 1986, pp. 1–26, DOI:10.1353/late.1986.0006.

- ^ Andrea Tagliapietra, Silvia Manzoni, Che cos'è l'Illuminismo: i testi e la genealogia del concetto, Milano, Bruno Mondadori, 2000, pag. 186.

- ^ Maria Luisa Betri ed Elena Brambilla, a cura di, Salotti e ruolo femminile in Italia. Tra fine del Seicento e i primi del Novecento, Marsilio, 2004.

- ^ Maldwyn Allen Jones, Storia degli Stati Uniti d'America: dalle prime colonie inglesi ai giorni nostri, Bompiani, (2005), ISBN 88-452-3357-X, pp. 43-44

Bibliografia

- Renata Ago e Vittorio Vidotto, Storia Moderna, Roma, Laterza, 2021, ISBN 978-88-593-0063-2, SBN IT\ICCU\RT1\0139384.

- Peter Burke, Il Rinascimento, Bologna, Il Mulino, 2001 [1987], ISBN 978-8815083975, SBN IT\ICCU\RL1\0060055.

- André Clot, Solimano il Magnifico, Milano, Rizzoli, 1986, ISBN 88-17-36093-7, SBN IT\ICCU\CFI\0027728.

- Cesare Alzati, Paolo Bettiolo, Emilio Campi, Roberto Osculati, Paola Visamara e Boghos Levon Zekiyan, L'età moderna, in Giovanni Filoramo e Daniele Menozzi (a cura di), Storia del Cristianesimo, Roma, Laterza, 2008, ISBN 978-8842065609, SBN IT\ICCU\TO0\1041639.

- Robert Mantran (a cura di), Storia dell'impero ottomano, Lecce, Argo, 1999, ISBN 88-8234-019-8, SBN IT\ICCU\RAV\0649657.

- Marco Pellegrini, Il papato nel Rinascimento, Bologna, Il Mulino, 2010, ISBN 978-88-15-13681-7.

- (EN) Michael Mallett e Christine Shaw, The Italian Wars: 1494–1559, Pearson Education, Inc., 2012, ISBN 978-0-582-05758-6.

- Giacomo Martina, La Chiesa nell'età della Riforma, Brescia, Morcelliana, 1993 [1988], ISBN 978-88-372-1509-5, SBN IT\ICCU\RAV\0232730.

Voci correlate

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su storia moderna

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su storia moderna

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 13934 · GND (DE) 7503866-3 |

|---|