Homo neanderthalensis: differenze tra le versioni

| Riga 351: | Riga 351: | ||

I Neanderthal avrebbero comunque dovuto seguire una dieta sufficientemente varia per prevenire [[Malnutrizione|carenze di nutrienti]] e [[Morbo del caribù|avvelenamento da proteine]], specialmente in inverno, quando presumibilmente mangiavano principalmente carne magra. Qualsiasi cibo con un alto contenuto di altri nutrienti essenziali non forniti dalla carne magra sarebbe stato un componente vitale della loro dieta, come cervelli ricchi di grassi, organismi di stoccaggio sotterranei ricchi di carboidrati (compresi radici e tuberi), o, come accade per i moderni [[Inuit]], il contenuto dello stomaco di prede erbivore.<ref>{{Cita pubblicazione|autore1=Penny Spikins|autore1=Andy Needham|autore2=Barry Wright|autore3=Calvin Dytham|autore4=Maurizio Gatta|autore5=Gail Hitchens|titolo=Living to fight another day: The ecological and evolutionary significance of Neanderthal healthcare|rivista=Quaternary Science Reviews|volume=217|anno=2019|pp=98-118|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379118305389}}</ref>.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Hardy, Bruce L.|titolo= Climatic variability and plant food distribution in Pleistocene Europe: Implications for Neanderthal diet and subsistence|rivista=Quaternary Science Reviews|volume=29|pp=662-679|anno=2010|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010QSRv...29..662H/abstract}}</ref><ref>{{Cita pubblicazione|autore1=Buck, Laura T.|autore2=Stringer, Chris B.|titolo= Having the stomach for it: a contribution to Neanderthal diets?|rivista=Quaternary Science Reviews|volume=96|pp=161-167|anno=2014|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014QSRv...96..161B/abstract}}</ref> |

I Neanderthal avrebbero comunque dovuto seguire una dieta sufficientemente varia per prevenire [[Malnutrizione|carenze di nutrienti]] e [[Morbo del caribù|avvelenamento da proteine]], specialmente in inverno, quando presumibilmente mangiavano principalmente carne magra. Qualsiasi cibo con un alto contenuto di altri nutrienti essenziali non forniti dalla carne magra sarebbe stato un componente vitale della loro dieta, come cervelli ricchi di grassi, organismi di stoccaggio sotterranei ricchi di carboidrati (compresi radici e tuberi), o, come accade per i moderni [[Inuit]], il contenuto dello stomaco di prede erbivore.<ref>{{Cita pubblicazione|autore1=Penny Spikins|autore1=Andy Needham|autore2=Barry Wright|autore3=Calvin Dytham|autore4=Maurizio Gatta|autore5=Gail Hitchens|titolo=Living to fight another day: The ecological and evolutionary significance of Neanderthal healthcare|rivista=Quaternary Science Reviews|volume=217|anno=2019|pp=98-118|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379118305389}}</ref>.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Hardy, Bruce L.|titolo= Climatic variability and plant food distribution in Pleistocene Europe: Implications for Neanderthal diet and subsistence|rivista=Quaternary Science Reviews|volume=29|pp=662-679|anno=2010|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010QSRv...29..662H/abstract}}</ref><ref>{{Cita pubblicazione|autore1=Buck, Laura T.|autore2=Stringer, Chris B.|titolo= Having the stomach for it: a contribution to Neanderthal diets?|rivista=Quaternary Science Reviews|volume=96|pp=161-167|anno=2014|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014QSRv...96..161B/abstract}}</ref> |

||

Per quanto riguarda la carne, sembra che si nutrissero prevalentemente di [[ungulati|mammiferi ungulati]], come cervi rossi e renne, anche perchè questi due animali costituivano la selvaggina più abbondante,<ref>{{Cita pubblicazione|autore1=Gerrit L. Dusseldorp|titolo=Neanderthals and Cave Hyenas: Co-existence, Competition or Conflict?|rivista=First Online|anno=2014|url=https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-6766-9_12}}</ref> oltre che di altri [[Megafauna del Pleistocene|grandi animali del Pleistocene]], come stambecchi, cinghiali, [[Bos primigenius|uri]], mammut, [[Palaeoloxodon antiquus|elefanti dalle zanne dritte]], [[Coelodonta antiquitatis|rinoceronti lanosi]] ed altri ancora. <ref name=diet>{{Cita pubblicazione|autore1=Michael P. Richards|autore2=Paul B. Pettitt|autore3=Erik Trinkaus|autore4=Fred H. Smith|autore5=Maja Paunovic|autore6=Ivor Karavanic|titolo=Neanderthal Diet at Vindija and Neanderthal Predation: The Evidence from Stable Isotopes|rivista=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America|volume=97|pp=7663-7666|anno=2000|url=https://www.jstor.org/stable/122870}}</ref><ref>{{Cita pubblicazione|autore1=Luca Fiorenza|autore2=Stefano Benazzi|autore3=Jeremy Tausch|autore4=Ottmar Kullmer|autore5=Timothy G. Bromage|autore6=Friedemann Schrenk|titolo=Molar Macrowear Reveals Neanderthal Eco-Geographic Dietary Variation|rivista=Plos One|anno=2011|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0014769}}</ref> L'analisi del [[collagene|collagene osseo]] dei resti neanderthaliani ritorvati grotta di [[Donja Voća|Vindija]], in Croazia, dimostra che quasi tutto il loro fabbisogno proteico derivava dalla carne animale.<ref name=diet /> |

Per quanto riguarda la carne, sembra che si nutrissero prevalentemente di [[ungulati|mammiferi ungulati]], come cervi rossi e renne, anche perchè questi due animali costituivano la selvaggina più abbondante,<ref>{{Cita pubblicazione|autore1=Gerrit L. Dusseldorp|titolo=Neanderthals and Cave Hyenas: Co-existence, Competition or Conflict?|rivista=First Online|anno=2014|url=https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-6766-9_12}}</ref> oltre che di altri [[Megafauna del Pleistocene|grandi animali del Pleistocene]], come stambecchi, cinghiali, [[Bos primigenius|uri]], mammut, [[Palaeoloxodon antiquus|elefanti dalle zanne dritte]], [[Coelodonta antiquitatis|rinoceronti lanosi]] ed altri ancora. <ref name=diet>{{Cita pubblicazione|autore1=Michael P. Richards|autore2=Paul B. Pettitt|autore3=Erik Trinkaus|autore4=Fred H. Smith|autore5=Maja Paunovic|autore6=Ivor Karavanic|titolo=Neanderthal Diet at Vindija and Neanderthal Predation: The Evidence from Stable Isotopes|rivista=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America|volume=97|pp=7663-7666|anno=2000|url=https://www.jstor.org/stable/122870}}</ref><ref>{{Cita pubblicazione|autore1=Luca Fiorenza|autore2=Stefano Benazzi|autore3=Jeremy Tausch|autore4=Ottmar Kullmer|autore5=Timothy G. Bromage|autore6=Friedemann Schrenk|titolo=Molar Macrowear Reveals Neanderthal Eco-Geographic Dietary Variation|rivista=Plos One|anno=2011|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0014769}}</ref> L'analisi del [[collagene|collagene osseo]] dei resti neanderthaliani ritorvati grotta di [[Donja Voća|Vindija]], in Croazia, dimostra che quasi tutto il loro fabbisogno proteico derivava dalla carne animale.<ref name=diet /> |

||

Nella penisola iberica, in quella italiana e nelle coste del Peloponneso i Neanderthal sfruttavano anche le risorse marine; nella ''Grotta di Bajondillo'' in Spagna, ci sono evidenze che si cibassero anche di crostacei.<ref>{{Cita pubblicazione|autore1=Miguel Cortés-Sánchez|autore2=Arturo Morales-Muñiz|autore3=María D. Simón-Vallejo|autore4=María C. Lozano-Francisco|autore5=José L. Vera-Peláez|autore6=Clive Finlayson|autore7=Joaquín Rodríguez-Vidal|autore8=Antonio Delgado-Huertas|autore9=Francisco J. Jiménez-Espejo|autore10=Francisca Martínez-Ruiz|autore11=M. Aranzazu Martínez-Aguirre|autore12=M. Aranzazu Martínez-Aguirre|autore13=Arturo J. Pascual-Granged|autore14=M. Mercè Bergadà-Zapata|autore15=Juan F. Gibaja-Bao|autore16=José A. Riquelme-Cantal|autore17=J. Antonio López-Sáez|autore18=Marta Rodrigo-Gámiz|autore19=Saburo Sakai|autore20=Saiko Sugisaki|autore21=Geraldine Finlayson|autore22=Darren A. Fa|autore23=Nuno F. Bicho|titolo=Earliest Known Use of Marine Resources by Neanderthals|rivista=Plos One|anno=2011|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0024026#authcontrib}}</ref> |

|||

=== Tecnologia === |

=== Tecnologia === |

||

Versione delle 08:56, 30 mar 2023

| Uomo di Neandertal | |

|---|---|

| |

| Stato di conservazione | |

Fossile Periodo di fossilizzazione: Pleistocene superiore (Paleolitico medio) | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Sottoregno | Eumetazoa |

| Superphylum | Deuterostomia |

| Phylum | Chordata |

| (clado) | Craniata |

| Subphylum | Vertebrata |

| Infraphylum | Gnathostomata |

| Superclasse | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sottoclasse | Theria |

| Infraclasse | Eutheria |

| Superordine | Euarchontoglires |

| (clado) | Euarchonta |

| Ordine | Primates |

| Sottordine | Haplorrhini |

| Infraordine | Simiiformes |

| Parvordine | Catarrhini |

| Superfamiglia | Hominoidea |

| Famiglia | Hominidae |

| Sottofamiglia | Homininae |

| Tribù | Hominini |

| Sottotribù | Hominina |

| Genere | Homo |

| Specie | H. neanderthalensis |

| Nomenclatura binomiale | |

| Homo neanderthalensis King, 1864 | |

| Sinonimi | |

|

Homo sapiens neanderthalensis | |

| Nomi comuni | |

|

Neanderthal, Neandertal, Paleantropo | |

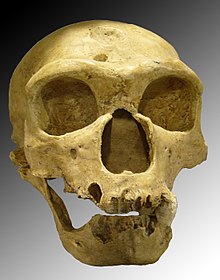

Homo neanderthalensis (King, 1864), comunemente detto uomo di Neandertal[1], è un ominide strettamente affine all'Homo sapiens che visse nel periodo paleolitico medio, compreso tra i 200 000 e i 30 000 anni fa.[2]

Prende il nome dalla valle di Neander (Neandertal in tedesco) presso Düsseldorf in Germania, dove vennero ritrovati i primi resti fossili. Fu un "Homo" molto evoluto, in possesso di tecnologie litiche elevate e dal comportamento sociale piuttosto avanzato, al pari dei sapiens di diversi periodi paleolitici.

Convissuto nell'ultimo periodo della sua esistenza con lo stesso Homo sapiens, l'Homo neanderthalensis scomparve in un tempo relativamente breve, evento che costituisce un enigma scientifico oggi attivamente studiato.

Storia

I resti che diedero il nome alla specie furono scoperti nell'agosto 1856 da scavatori di calcare in una grotta denominata "Kleine Feldhofer" nella valle di Neander, nei pressi della località di Feldhof in Germania. I reperti, inizialmente creduti dagli scavatori ossa d'orso, furono riconosciuti da Johann Carl Fuhlrott, locale insegnante e studioso di storia naturale, come appartenenti a una nuova specie del genere Homo. Della scoperta dei fossili venne dato annuncio ufficiale solo il 4 febbraio 1857[3].

I resti rinvenuti consistevano nella parte superiore del cranio, alcune ossa, parte dell'osso pelvico, alcune costole, e ossa del braccio e della spalla.[senza fonte]

In precedenza erano stati scoperti altri fossili, infatti già nel 1829 nel Belgio venne trovato parte di un cranio di un bambino di due anni e mezzo. Questi, però, venne riconosciuto come arcaico soltanto nel 1836.[senza fonte] Nel 1848 a Gibilterra venne trovato un cranio adulto, poi battezzato Gibraltar 1, ma la sua esistenza rimase sconosciuta alla scienza fino al 1864, quando venne riconosciuto come appartenente a un individuo Neandertal.[4][5]

Inizialmente non ci fu concordanza nella comunità scientifica che i resti appartenessero ad una specie distinta da quella dell'uomo moderno; alcuni avanzarono l'ipotesi che i resti appartenessero ad un individuo affetto da un qualche tipo di patologia. Solo successivamente, dopo che nel 1858 Charles Darwin ebbe pubblicato l'origine delle specie, e nel 1886 reperti dello stesso genere furono ritrovati nella Grotta di Spy in Belgio, l'ipotesi di ossa appartenenti ad un individuo affetto da patologia fu abbandonata.[6]

Altri rinvenimenti importanti vennero fatti a Krapina in Croazia nel 1899 da Dragutin Gorjanovic-Kramberger, che rinvenne oltre 900 reperti attribuibili a circa 80 individui alcuni dei quali risalenti a 125 000 anni fa ,[7] e nel 1908 in Francia a La Chapelle-aux-Saints da Jean Bouyssonie, che rinvenne lo scheletro di un uomo molto ben conservato nel luogo della sua sepoltura,[8] risalente a 50 000 anni, il cui volume cranico era di ben 1620 centimetri cubi.[senza fonte]

Nel 1939 venne rinvenuto nella grotta Guattari a San Felice Circeo, un cranio presumibilmente appartenente a H. neanderthalensis.[senza fonte]

Nel secondo dopo guerra emersero ancora altri resti importanti; tra il 1953 e il 1960 nella grotta di Shanidar in Iraq vennero scoperti 9 scheletri di uomini di Neandertal, risalenti a un periodo compreso tra i 70 e i 40 000 anni fa,[9] e nel 1979, vicino al villaggio di Saint-Césaire in Francia, uno scheletro completo risalente a 35 000 anni fa.[10]

Il sito più settentrionale che testimonia la presenza di Neadertaliani, è quello di Salzgitter-Lebenstedt scoperto nel 1953 in Germania, rilevante anche per comprendere le abitudini di caccia dei nehadertaliani.[11][12]

Nel 1983 la scoperta in che il fossile Neanderthalian denominato Kebara 2 presentasse un osso ioide - utilizzato nel processo di fonazione, ha permesso di ipotizzare che i Neanderthal fossero in grado di parlare. [13]

Le datazioni tramite spettrometria di massa da parte di Fred Smith ed Erik Trinkaus, (Northern Illinois University e Washington University rispettivamente), da scavi di Vindija (Croazia) portano a 28 000 anni i reperti più recenti, con articoli pubblicati a cavallo del 2000.[senza fonte] Nuove datazioni ricollocano indietro[14] a 32 000 anni i reperti.

In passato, la specie era stata chiamata anche "uomo di Neanderthal", dall'originale nome specifico scientifico, e Homo sapiens neanderthalensis quando era ancora considerato sottospecie dell'Homo sapiens; queste denominazioni talora si riscontrano ancora oggi e così pure avviene in altre lingue.[senza fonte] Il problema del nome come sottospecifico non è, al contrario del primo, meramente formale, ma riflette diversi possibili cammini evolutivi e differenti gradi di reincrocio con i sapiens.

Periodizzazione

La periodizzazione della specie è ancora fortemente dibattuta, ma appare documentata da fossili risalenti ad un periodo compreso tra i 200 000 anni fa, nei siti di Biache-Saint-Vaast,[15] Fontéchevade[16] e La Chaise-de-Vouthon in Francia,[17] e 30 000 anni fa, dai fossili del sito di Zafarraya[18], in Spagna,[2][6] con un areale principale in Europa e Asia, e più limitato in Africa.[senza fonte]

L'evoluzione che ha condotto alla comparsa dei Neandertaliani, o «neandertalizzazione», è stata lenta e progressiva, da gruppi europei isolati (Homo erectus, Homo georgicus, Homo antecessor). Può essere seguita partendo dai pre-Neandertaliani e a seguire fino ai Neandertaliani recenti.

- I pre-Neandertaliani antichi

- La prima tappa corrisponde a fossili generalmente attribuiti a Homo heidelbergensis, possibile antenato, secondo alcune teorie anche dei sapiens moderni: è il caso dell'Uomo di Tautavel (−400 000 anni), rinvenuto in Francia, della mandibola di Mauer (−600 000 anni), trovato vicino a Heidelberg in Germania, o del cranio di Petralona (Grecia).

- I pre-Neandertaliani recenti

- La prima tappa corrisponde ai fossili di Swanscombe (Inghilterra), di Steinheim (Germania) o della Sima de los Huesos à Atapuerca (Spagna).

- I Neandertaliani antichi

- I successivi fossili con tratti innegabilmente Neandertaliani hanno un'età compresa tra −250 000 e −110 000 anni. Si può citare il cranio Biache-Saint-Vaast (Passo di Calais), i resti de la Chaise (Charente), la mandibole di Montmaurin (Alta-Garonna), i crani italiani di Saccopastore (Lazio) o l'abbondante materiale di Krapina in Croazia.

- I Neandertaliani classici

- I Neandertaliani tipici, con caratteri derivativi più marcati hanno un'età compresa tra −100 000 anni e −28 000 anni, data degli ultimi rinvenimenti fossili, e presumibilmente della loro sparizione

La scomparsa dell' Homo neanderthalensis

Sulla estinzione dell'H. neanderthalensis sono in elaborazione numerose teorie.

Si dibatte sulla completa scomparsa della popolazione, non perfettamente spiegabile sulla base delle sole caratteristiche fisiche degli individui. Si trattava di una specie lungamente adattata all'ambiente colonizzato, con un volume cranico pari o superiore ai sapiens attuali, e di cultura tecnica almeno inizialmente sovrapponibile nelle due popolazioni. Le prime ipotesi teorizzate parlano di lenta ibridazione con Sapiens moderni, eliminazione fisica (genocidio), competizione, o selezione sessuale. La difficoltà ad analizzare lo scarso materiale genetico sopravvissuto completa il quadro[19]. Certamente la lunga coesistenza di uomo di Neandertal e uomo moderno pongono sul tavolo della discussione molti problemi irrisolti e l'argomento è in costante riscrittura.

- La teoria del "rimpiazzamento"

Nel 2005 Jason Shogren, economista dell'Università del Wyoming di Laramie, pubblica un articolo in cui avanza una teoria sulla scomparsa dell'uomo di Neandertal[20]; Shogren ipotizza che l' H. neanderthalensis si sia "scontrato" con la cultura dell'H. sapiens, che si basava su tecniche "avanzate" di commercio, con conseguente maggior tempo libero rispetto ad una cultura basata sulla caccia. Il tempo libero ottenuto avrebbe permesso lo sviluppo di specializzazioni non strettamente legate alla sussistenza, come quelle legate alla costruzione di utensili sempre più complessi, o quelle dedicate all'arte. La complessità e la versatilità di una tale cultura avrebbe avuto esito fatale per la più "tradizionale" cultura dei Neandertal.

Stephen Kuhn e Mary Stiner dell'università dell'Arizona, hanno proposto la tesi secondo cui la principale causa di estinzione fu la mancata suddivisione dei lavori tra i sessi. I più organizzati sapiens, più efficientemente, poterono competere affidando alle donne compiti stanziali, e meno gravosi, affidando ai maschi i ruoli di cacciatori e approvvigionatori di materiali. La prole, protetta e anch'essa stanziale, avrebbe avuto più possibilità di sopravvivenza[21].

Un'altra ipotesi sulla loro estinzione, fa riferimento invece ai drastici cambiamenti nella composizione della magnetosfera terrestre, dovuti all'azione di forti variazioni del campo magnetico terrestre, con conseguente variazione della radiazione solare che avrebbe comportato, a sua volta, mutazioni negative per la specie, fino a portarla all'estinzione.[22]

Due caratteristiche dei neanderthalensis vanno rimarcate. La prima è che il loro fisico era strutturato per esprimere al meglio la forza, mentre quello di alcuni, ma non tutti, i sapiens loro contemporanei come i Cromagnonoidi, a gambe più lunghe e a bacino più stretto e compatto, privilegiava le capacità di resistenza nella corsa. Quindi quei sapiens sarebbero stati più resistenti nel percorso di sensibili distanze con quel tipo di andatura, ma svantaggiati nella forza fisica e nella lotta. Una caratteristica che si pensava differenziasse sapiens e Neandertal, la diversa alimentazione, con sapiens marcatamente onnivori e Neandertal carnivori si è variamente rivelata parziale e dipendente esclusivamente da singole situazioni. Entrambi ad esempio erano specie ben adattate agli ambienti costieri[23] con un'alimentazione basata su frutta e verdura, prodotti della pesca, raccolta di molluschi e caccia[24]. Soggetta a periodiche discussioni è anche la capacità dei Neandertal di cacciare grosse prede (come la megafauna); mentre esistono prove che anche i più antichi esponenti della nostra specie utilizzassero zagaglie e altri ordigni da lancio, non si sa se altrettanto facessero i Neandertal, i quali avrebbero pertanto dovuto aggredire le prede (e eventuali nemici) da distanza ravvicinata, esponendosi a maggiori rischi per la propria incolumità. I Neandertal, almeno alcune popolazioni, erano comunque prettamente carnivori[25] e superpredatori.

- La teoria dell'"ibridazione"

Nel corso della seconda metà del XX secolo si è assai dibattuto in ambito accademico se l'uomo di Neandertal sia da considerare una sottospecie estinta di Homo sapiens (denominata Homo sapiens neanderthalensis), con la conseguente possibilità di incrocio e ibridazione tra i due, oppure se sia una specie autonoma (Homo neanderthalensis). Comunque sia, i due gruppi convissero per migliaia di anni in Europa e Asia Minore. Indagini genetiche eseguite nel 2008 su DNA fossile recuperato su alcuni resti di uomo di Neandertal, sembravano indicare che i due tipi umani parzialmente contemporanei appartenessero a due diverse specie,[26] tuttavia più recenti scoperte riguardanti il genoma umano sembrerebbero in grado di accertare che neanderthalensis e sapiens apparterrebbero alla stessa specie e che le differenze anatomiche e somatiche sarebbero dovute a cause climatiche, ambientali, morfologiche e di alimentazione[27].

Alcuni studi del 2010 suggeriscono, tra alcune ipotesi probabili relative alla vicinanza genetica tra H. neanderthalensis e H. sapiens, che ibridazioni fra i due possano avere avuto luogo nel Vicino Oriente all'incirca tra 80 000 e 50 000 anni fa, per la presenza nell'uomo contemporaneo di una percentuale compresa tra l'1 e il 4% di materiale genetico specificamente neandertaliano. Tali tracce genetiche sono presenti negli eurasiatici e nei nativi americani, ma non negli africani subsahariani: ciò suggerisce, tra almeno quattro diverse ipotesi, che l'ibridazione possa avere avuto luogo nei primi stadi della migrazione della specie umana fuori dall'Africa, presumibilmente quando venne a contatto con i Neanderthal che vivevano nel Vicino Oriente, circa 80 000 anni or sono[28][29].

Nel 2010 sono stati pubblicati i risultati di una ricerca quadriennale che mirava a mappare il genoma dei Neanderthal, in cui è stato comparato del DNA raccolto da dei fossili di Neanderthal con del DNA di esseri umani contemporanei, e i risultati hanno stupefatto la comunità scientifica: nel DNA unico condiviso dalle moderne popolazioni, infatti, una porzione rilevante tra 1 e il 4% era costituito da DNA neanderthaliano.[30]

Uno studio pubblicato su Science Advances nel 2020 afferma che circa 50 000 anni fa, mentre Homo sapiens si diffondeva fuori dell'Africa, avvennero accoppiamenti fertili con popolazioni neandertaliane e denisoviane sino al loro assorbimento e sostituzione con popolazioni tipicamente sapiens ma nel cui genoma rimase traccia dell'avvenuta mescolanza genetica.[31]

- Analisi del DNA

Il biologo molecolare svedese Svante Pääbo ha testato almeno 70 campioni provenienti da Neandertaliani prima di trovarne uno sufficiente per le analisi del DNA; inizialmente sequenze da ossa di 38 000 anni provenienti dal sito croato di Vindija mostrano una condivisione del 99,5% del DNA con sapiens: i due appartenenti al genere Homo da ciò divergerebbero da circa 500 000 anni. Un articolo sulla rivista Nature stima la divergenza a 516 000 anni, dove le prove paleontologiche, sufficientemente concordi, mostrano un periodo di 400 000 anni. Svante Pääbo ha proposto un progetto per la ricostruzione totale del patrimonio genetico di Homo neanderthalensis. Edward Rubin del Lawrence Berkeley National Laboratory di Berkeley, California dimostra che il genoma dei Neandertal è simile al nostro dal 99,5 al 99,9%.[32][33]

Nel novembre 2006, un nuovo articolo viene pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences, dove un gruppo di ricerca europeo ripropone il tema dell'ibridazione[34]. Contemporaneamente il 16 novembre 2006 Science Daily pubblica la tesi opposta, elaborata dal Berkeley Lab e dal Joint Genome Institute, secondo cui non vi sarebbero evidenze di incroci tra i due gruppi umani e la sovrapposizione genetica non supererebbe il 99,5%.

Edward Rubin, direttore di entrambi gli istituti, conclude:

«While unable to definitively conclude that interbreeding between the two species of humans did not occur, analysis of the nuclear DNA from the Neanderthal suggests the low likelihood of it having occurred at any appreciable level.»

«Anche se non siamo in grado di affermare definitivamente che l'ibridazione tra le due specie non abbia avuto luogo, l'analisi del DNA nucleare del Neandertal suggerisce una bassa probabilità che questo sia avvenuto a livello apprezzabile.»

La più accurata analisi molecolare condivisa a livello internazionale e attualmente confermata, stima che l'H. sapiens e l'H. neanderthalensis si separarono non più di 800 000 anni fa e non vi sono ancora prove evidenti accettate dalla maggioranza della comunità scientifica su un eventuale ricongiungimento.[35] Attualmente la comunità scientifica, sulla base di alcuni studi di Svante Pääbo dell'Istituto Max Planck di Lipsia, considera comunque possibile tra le varie ipotesi, un ricongiungimento genetico tra le due specie, sulla base della presenza, nel genoma di parte della popolazione umana attuale (esclusi gli africani), di circa l'1-4% di materiale genetico compatibile con quello neandertaliano.

In un ulteriore articolo di Svante Pääbo, in collaborazione con il Dipartimento di Genetica di Harvard e il MIT, viene proposta una datazione dell'ultimo periodo di scambio di geni tra Neandertal e umani moderni (H. sapiens sapiens)[36].

Una delle scoperte chiave dell'analisi del genoma di Neandertal è che i Neandertal condividono più varianti genetiche con non-africani che con gli africani. Questa osservazione è in linea con due ipotesi: 1) l'incrocio tra Neandertal e gli esseri umani moderni è avvenuto dopo che gli umani moderni sono usciti dell'Africa o 2) la struttura delle popolazioni degli antenati di Neandertal e di quelli degli esseri umani moderni erano in parte simili. Queste ipotesi possono fare previsioni diverse sulla data dell'ultimo scambio di geni tra gli antenati di Neandertal e gli umani moderni non africani. Gli autori stimano questa data misurando il grado di linkage disequilibrium (LD) (spesso definita "associazione allelica"; particolari alleli in due o più loci vicini mostrano associazione allelica se si verificano con frequenze significativamente diverse da quelle previste in base alle frequenze alleliche dei singoli) tra il genoma degli attuali europei e trovano che l'ultimo flusso genico da Neandertal agli europei si è probabilmente verificato 37 000-86 000 anni fa (BP), e più probabilmente 47 000-65 000 anni BP. Ciò supporta l'ipotesi di un incrocio recente e suggerisce che l'incrocio si è verificato quando gli esseri umani moderni portatori delle tecnologie del Paleolitico superiore incontrarono i Neandertal a seguito della loro espansione fuori dall'Africa.

Distribuzione territoriale

L'uomo di Neandertal è originario[37][38] dell'Europa occidentale e centrale, poi emigrato sulla via del Medio Oriente, sugli attuali territori di Iraq, Siria e d'Israele, con pochi individui fino in Asia centrale (Uzbekistan) e in Siberia.

Armenia

- Grotte di Azokh. Le grotte sono un complesso di cavità sotterranee ubicato nella regione Nagorno Karabakh nella città di Hadrut, nei pressi del villaggio di Togh. La grotta è un importante sito preistorico, che è stato a lungo occupato da diversi gruppi umani. Gli antichi strati più antichi del Paleolitico medio hanno restituito resti fossili di Neanderthal, che si ipotizzza potrebbero risalire a circa 300.000 anni fa.[39]

Belgio

- Grotte di Spy. Nel 1886, in questa grotta del territorio di Jemeppe-sur-Sambre della Vallonia, furono scoperti fossili di Homo neanderthalensis ben conservati, che contribuirono alla condivisione all'interno della comunità scientifica, dell'ipotesi che questa si trattasse di una specie umana distinta da quella moderna.[40]

Croazia

- Collina di Hušnjak. Nel 1899 l'archeologo e paleontologo Dragutin Gorjanović-Kramberger, scoprì sulla collina di Hušnjak, nei dintorni occidentali della città di Krapina nella regione di Krapina e dello Zagorje, fino a 900 fossili di uomini di Neanderthal, alcuni dei quali risalenti a 125 000 anni fa.[7]

- Grotta di Vindija. La grotta, scoperta a circa 20 chilmetri dall'abitato di Donja Voća nella regione di Varaždin, è un sito archeologico associato all'uomo di Neanderthale all'uomo moderno, di rilevante importanza, in quanto dimostrerebbero la compresenza delle due specie. Tre di questi uomini di Neanderthal sono stati selezionati come fonti primarie per il progetto di studio del genoma dei Neanderthal.[41]

Francia

- Biache-Saint-Vaast. Un sito archeologico del paleolitico di circa 180 000 anni fa, fu scoperto nel 1976 nel paese di Biache-Saint-Vaast nell'Alta Francia durante la costruzione di uno stabilimento metallurgico Usinor. Le operazioni di scavo, dirette dal paleontologo Alain Tuffreau, continuarono fino al 1982 e permisero di scoprire i resti di due esemplari di Uomo di Neanderthal, tra cui due crani incompleti. Il sito conteneva anche numerose ossa di animali e vari utensili in pietra tutti in buono stato di conservazione.[15]

- Bouffia Bonneval. In questa grotta vicino al paese di La Chapelle-aux-Saints nella Nuova Aquitania, nel 1908 un team di ricercatori composto Jean and Amédée Bouyssonie e L. Bardon, ritrovò uno scheletro (catalogato con il nome di La Chapelle-aux-Saints 1) quasi completo di Homo neanderthalensis, deposto in quella che si è rivelata essere una sepoltura.[8]

- Fontéchevade: un sito rupestre vicino a Orgedeuil nella Nuova Aquitania, noto per la scoperta nel 1947 di antichi resti umani e strumenti risalenti ad un periodo compreso tra 200.000 e 120.000 anni fa. I fossili sono costituiti da due frammenti di cranio.[16]

- Grotte de la Tour. In località La Chaise-de-Vouthon vicino a Vouthon nella Nuova Aquitania, sulla riva sinistra del fiume Tardoir, si trova il sito archeologico dove, a partire dal 1850, sono stati ritrovari resti dell'Homo neanderthalensis. Non solo resti neandertaliani, ma anche alcune loro sepolture.[17]

- La Ferrassie è un sito archeologico, situato vicino al paese di Savignac-de-Miremont nella Nuova Acquitania, costituito da un'ampia e profonda grotta fiancheggiata da due ripari rocciosi, all'interno di una rupe calcarea.[42] Indagato a partire dal 1909, ha portato alla luce i resti di sette diversi ominidi, tra i quali quelli relativi all'uomo denominato La Ferrassie 1, di notevole interesse per l'ottimo stato di conservazione del teschio.[43]

- La Quina è un sito archeologico del Paleolitico medio e primo superiore, vicino al paese di Gardes-le-Pontaroux nella Nuova Acquitania, scoperto nel 1872 e classificato come monumento storico francese nel 1984,[44] dove sono stati ritrovati reperti riferibili a 27 individui neandertaliani. [45]

- La Roche à Pierrot. E' un sito archeologico vicino al paese di Saint-Césaire nella Nuova Aquitania, dove nel 1979 furono ritrovati i resti di un giovane Neanderthalensis sepolto in una piccola fossa. Il ritrovamento è rilevante perché associato ad utensili ed altri manufatti, precedentemente riferiti solo all'homo sapiens.[10]

- Le Moustier. Le Moustier è un sito archeologico, costituito da due ripari rocciosi, vicino al villaggio di Peyzac-le-Moustier nella Nuova Aquitania, scavato per la prima volta nel 1863 dall'inglese Henry Christy e dal francese Édouard Lartet, noto per avere dato il nome al periodo archeologico musteriano. Qui sono stati ritrovati due scheletri di ominidi della specie Homo neanderthalensis.[46]

Germania

- Kleine Feldhofer nella valle di Neander, nel territorio di Mettmann in Renania Settentrionale-Vestfalia; in questa grotta nel 18556 furono trovati i resti, che consistevano nella parte superiore del cranio, alcune ossa, parte dell'osso pelvico, alcune costole e ossa del braccio e della spalla,[senza fonte] di quello che fu identificato come il primo rinvenimento relativo all'Homo neanderthalensis.

- Salzgitter-Lebenstedt. Il sito paleontologico Salzgitter-Lebensted, scoperto nel 1953 nella città della Bassa Sassonia di Salzgitter rappresenta (al 2023) il sito più settentrionale che testimonia la presenza di Neadertaliani. Il sito ha dato alla luce anche numerosi resti di animali, offrendo rilevanti informazioni sulle abitudini di caccia dei nehadertaliani.[11][12]

Gibilterra

- Cava di Forbes. Nel 1848 in questa cava di calcare, sita nel nord di Gibilterra, fu scoperto un fossile noto come Gibraltar 1, che fu descritto scientificamente per la prima volta da George Busk solo nel luglio 1864. Il teschio era così simile al teschio fossile Neanderthal 1, scoperto nel 1856 nella grotta Kleine Feldhofer in Germania, che Busk considerò il cranio di Gibilterra come seconda prova indipendente dell'esistenza della specie dell'Homo neanderthalensis.[4][5]

Iraq

- Grotta di Shanidar. Tra il 1953 e il 1960 nella grotta di Shanidar, sui monti Zagros nel Kurdistan iracheno, vennero scoperti 9 scheletri di uomini di Neandertal, risalenti a un periodo compreso tra i 70 e i 40 000 anni fa.[9]

Israele

- Grotta di Kebara. Nel 1951 vicino a Cesarea nel distretto di Haifa, fu scoperto il sito archeologico della grotta di Kebara, dove furono ritrovati i fossili di due neandertaliani; il primo, denominato Kebara 1, era un bambino, mentre il secondo, Kebara 2, era un adulto. Quest'ultimo presentava un osso ioide - utilizzato nel processo di fonazione, che ha portsato ad ipotizzare che i Neanderthal fossero in grado di parlare. [13]

Spagna

- Cueva del Boquete: in questa grotta di Zafarraya in Andalusia, nel 1983 è stata ritrovata una mandibola di uomo di Neandertal da Cecilio Barroso e Paqui Medina. La mandibola è stata datata a 30.000 anni, uno dei ritrovamenti più recenti riferiti alla specie. Vicino alla mandibola sono stati trovati strumenti del periodo musteriano datati a 27.000 anni fa. La scoperta è stata una delle prime prove certe della contemporanea presenza in Europa, per un periodo significativo di anni, di neandertaliani e homo sapiens.[47][18]

Russia

- Grotta di Mezmaiskaya. Sito archeologico nel Caucaso settentrionale della repubblica di Adighezia, dove gli scavi iniziati nel 1993, hanno permesso di individuare tre scheletri di Neandeerthaliani. [48]

Uzbekistan

- Grotta di Teshik-Tash. Sito archeologico nei pressi di Boysun nella regione di Surxondaryo, dove nel 1938 sono stati ritrovati i resti di un ominide, denominato Teshik-Tash 1, che, grazie all'analisi dei denti, è stato attribuito ad un bambino tra gli 8 e 11 anni appartenente alla specie dei Neandertal. [49] [50]

Italia

Sino al 2020 si riteneva che i resti portati alla luce in Italia fossero scarsi rispetto all'Europa continentale. Ulteriori indagini sui resti di una comunità neandertaliana presente nella Grotta Guattari a San Felice Circeo, condotte dalla Soprintendenza per Frosinone e Latina unitamente all'Università di Tor Vergata, hanno definito la probabile datazione tra 120.000 e 60.000 anni. Il Ministero della cultura pone questo sito tra i più importanti del mondo riferiti agli ultimi Neanderthal.[51]

Per i siti composti da soli reperti litici si veda la voce Paleolitico.

- Monte Fenera (Ciota Ciara, Ciutarun) Vercelli: frammenti cranici, denti

- Grotte dei Balzi Rossi. Caverne e grotte a strapiombo sul mare, rosse dalla ricchezza di composti ferrosi nel terreno, vicino al confine francese, monte Bellinda a Grimaldi, frazione di Ventimiglia. Ritrovamenti litici appartenenti al Musteriano. Abitate in successione da diverse culture e popolazioni, dal paleolitico medio fino al neolitico. Sepolture, principalmente Sapiens, utensili litici, arte rupestre, spesso di incerta attribuzione. I pochi fossili ritrovati sono di tipo pre-neandertaliano o neandertaliano antico medio pleistocenico.

- Caverna delle Fate, Finale Ligure (Savona)[52] manufatti Litici di tipo Levalloisiano e Musteriano datazione 100 000 - 50 000 a.C., ancora allo studio per una datazione palinologica. Frammenti ossei vari, di scavo anni novanta; si son conservati resti ossei, almeno di cinque Neandertal bambini e adulti, caso unico nell'archeologia dell'Italia settentrionale[53]. Nella vicina Arma delle Mànie si ritrovano ugualmente tracce neandertaliane.

- Grotte di Toirano, tra Albenga e Savona, molto vaste e concrezionate. Nella Grotta delle streghe, o della Basura, si rinviene un'impronta fossile di un piede giovane[54], (ma alcune datazioni radiometriche correlate alle impronte hanno stimato un'età di 12 000 anni, nel qual caso sarebbero allo stato attuale delle conoscenze, attribuibili solamente a Homo sapiens sapiens)[senza fonte] e molti resti animali (Ursus spelaeus). Le grotte e le loro testimonianze fossili, frequentate sicuramente dall'Homo heidelbergensis sino ai sapiens del neolitico, sono tuttora allo studio.

- Grotta dell'Orso (Monte Generoso – San Fedele Intelvi – CO), piccoli reperti in selce.[55]

- Cascina Barbabella di Bagaggera (Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone – Rovagnate – LC), resti di focolari e concentrazioni di manufatti in selce[senza fonte]

- Buco del piombo[56] (Erba – CO)

- Riparo Tagliente, Monti Lessini, Verona: denti[57].[58]

- Grotta di Fumane, Verona: denti.

- Grotta San Bernardino Vicenza: falange, denti.

- Buca del Tasso, presso Camaiore Toscana nord-occidentale (Lucca). La presenza dei resti scheletrici neandertaliani è documentata dal femore attribuito ad un bambino di circa 9 anni di età.[59][60].

- Cava di La Pietra, Roccastrada (provincia di Grosseto)[61].

- Monte Circeo, Grotta Guattari, (Latina). Il ritrovamento il 24 febbraio 1939 da parte del prof. Alberto Carlo Blanc fece a lungo discutere per l'interpretazione fortemente discussa di un cranio con segni di aggressione e svuotamento encefalico. Per mezzo secolo si discusse sull'antropofagia rituale della specie. Studi tafonomici successivi spiegarono lo svuotamento encefalico come azione di iene. Scavi archeologici tra il 2019 e il 2021 hanno riportato alla luce resti di altri 9 individui, portando ad 11 il numero di Homo neanderthalensis ritrovati nel sito.[62]

- Monte Circeo, (Latina), Grotta del Fossellone: mandibola.

- Monte Circeo, (Latina), Grotta Breuil: al suo interno, gli scavi del 1986 hanno rinvenuto una porzione postero-inferiore di parietale, una corona di primo molare inferiore di adulto e il terzo molare inferiore di un individuo giovane (circa 13 anni)[senza fonte].

- Roma, Cava di Saccopastore. Ritrovamento nel 1929 e 1935 di due soggetti, di tipo arcaico databili circa 120 000 anni[63].

- Grotta Taddeo, Marina di Camerota, (Salerno): denti.

- Il Molare, a Scario, dove si ritrova una mandibola.

- Grotta di Vallicelli, a Monte San Giacomo, industria litica.

- Sulla costa del Salento (Grotta Romanelli).

- A Capo di Leuca, (Lecce), la Grotta delle Tre Porte. Nella sala denominata 'Antro del bambino' insieme a resti di fauna pleistocenica si ritrova il molare fossile appartenuto a un bimbo Neandertal di circa dieci anni[64][65][66].

- Grotta di Santa Croce, Bisceglie, (Bari): femore e frammento cranico.

- Grotta di Lamalunga, nei pressi di Altamura (Bari): scheletro completo, denominato Uomo di Altamura).

- Grotta del Cavallo, Nardò, (Lecce)

- Grotta-Riparo Uluzzo, Nardò, (Lecce): denti.

- Fondo Cattìe, Maglie, (Lecce)[67],[68].

- Cava Nuzzo, Melpignano (Lecce): dente.

- Contrada Ianni di San Calogero, Nicotera, (Vibo Valentia): porzione cranica.

- San Francesco di Archi, (Reggio Calabria): mandibola.

Antropologia fisica

Molto ma non tutto si può dire del vero aspetto di questo ominide ricostruendolo dai suoi resti fossili. La scienza contemporanea ha messo a punto varie tecniche per la ricostruzione delle parti non fossilizzabili, i tessuti molli, a partire da elementi quali le inserzioni tendinee sulle ossa, le linee di forza sulle stesse, i livelli di consunzione dei denti e altro ancora. La biologia molecolare ha poi fornito ulteriori elementi per valutare l'espressione genica di caratteri non conservabili, appunto come il colore dei capelli.

Quella che segue è una lista di tratti fisici che distinguono i Neandertal dagli esseri umani moderni; comunque, non tutti possono essere utilizzati per distinguere specifiche popolazioni di Neandertal, provenienti da varie aree geografiche o periodi di evoluzione, da altre specie di uomini estinte. Inoltre, molti di questi tratti si manifestano occasionalmente negli uomini moderni, specialmente tra certi gruppi etnici. Non si sa ancora nulla riguardo al colore della pelle, o alla forma di parti morbide come gli occhi, le orecchie e le labbra dei Neandertal, se non per modellistica.

Comparati ai moderni esseri umani i Neandertal erano di costituzione più robusta e avevano caratteri morfologici distintivi, specie per quanto riguarda il cranio, che gradualmente accumulava più aspetti derivati (in senso cladistico), specialmente in regioni geografiche relativamente isolate.

Recenti studi, basati sull'analisi di alcune sequenze geniche di mtDNA, suggeriscono che, senza arrivare a parlare di sottospecie, vi fu sicuramente una suddivisione in tre (o forse quattro, ma il metodo non riesce ancora a chiarire quest'ipotesi) diversi grandi gruppi di popolazioni[69]. La reale esistenza dei gruppi sud-europeo (sud-iberico, subalpino, balcanico), centro-est europeo (dalla zona nord-iberica fino al mar Caspio) e medio-asiatico (fino ai confini orientali kazaki) in precedenza era stata frequentemente messa in discussione sulla base dei soli reperti fossili.

L'aspetto fisico esteriore del neandertaliano classico, alla luce delle conoscenze attuali, notevolmente incrementatesi rispetto alle prime ipotesi ed estrapolazioni otto-novecentesche, è quello di un uomo di altezza medio-bassa (1,60 m) perfettamente eretto e muscolarmente molto robusto, con un rapporto superficie/volume inferiore a quello delle altre specie di uomini, il che comporta una minore dispersione di calore e quindi una maggiore resistenza alle basse temperature, proprie del continente europeo.[70]

La seguente tabella è una sintesi, con integrazioni, della review su Sc. American di E. Trinkaus & W.W. Howells sul Neandertal. [71]

| Cranico | Post-cranico |

|---|---|

| Fossa soprainiaca, una scanalatura sopra l'inion o linea superiore della nuca. | In genere sensibilmente robusto, ma sapiens coevi erano similmente robusti. |

| Bozzo occipitale, una protuberanza dell'osso occipitale. | Estremità delle dita (tuberosità) larghe e arrotondate, inserzioni robuste dei relativi tendini. |

| Prognatismo, margine del I molare più avanzato dello zigomo | Gabbia toracica tendenzialmente cilindrica |

| Teschio basso piatto (platicefalia) ed elongato antero posteriormente | Rotule grandi |

| Base cranica piatta, vista posteriormente di forma tondeggiante, contrapposta a quella sapiens pentagonale | Ossa del collo lunghe |

| Toro sopraorbitale, un'arcata sopraciliare prominente, trabecolata (spongiforme) | Scapola con cavità dorsale, contrapposta a quella moderna con cavità in prevalenza (4/5) ventrale, per una migliore inserzione del muscolo piccolo rotondo |

| 1200–1750 cm³ di capacità cranica (10% maggiore della media umana attuale) | Femore spesso e incurvato, indicante una buona potenza muscolare |

| Mento osseo poco prominente, in realtà spesso mascherato dal prognatismo; negli esemplari più recenti il carattere non si evidenzia | Tibia e fibula corte, idem radio e ulna |

| Cresta del processo mastoideo dietro l'apertura auricolare | Osso pubico di entrambi i sessi gracile e allungato (ramo pubico superiore), probabile aumento dimensionale del canale del parto |

| Nessuna scanalatura sui denti canini | Espansione delle superfici articolari dell'astragalo |

| Diastema posteriore al terzo molare, conseguenza dell'allungamento mascellare | Robuste inserzioni muscolari sull'arcata plantare del piede (forte spinta nella corsa) |

| Proiezioni ossee ai lati dell'apertura nasale | |

| Particolare forma del labirinto, nell'orecchio interno | |

| Grande forame mandibolare per il circolo ematico fornito di ponte osseo, nei sapiens in genere di doccia. | |

| Naso ampio ma non schiacciato |

Statura

La statura media, in base a quarantacinque ossa lunghe[72] di almeno quattordici maschi e sette femmine, era di circa 164–168 cm per i maschi e circa 152–156 cm per le femmine[73]. I campioni di ventisei esemplari studiati nel 2010 mostrano un peso medio di 77,6 kg per i maschi e 66,4 kg per le femmine[74].

Craniometria

Un'accurata statistica, basata sull'analisi multivariata di forma e dimensioni del cranio, tuttavia, pur rilevando un habitus tipico del Neandertal, mostra sorprendenti vicinanze con crani attuali di forme estreme (C.Stringer, del British Museum).

La testa, rispetto ad un sapiens, risulta allungata antero-posteriormente, anche se si sovrappone in genere alla variabilità sapiens, ha un volume cerebrale di 1500 cm³ in media, del 10% superiore agli uomini attuali[75], e arcate sopraccigliari sporgenti. Ha uno spiccato prognatismo mascellare e il mento può essere sfuggente, per lo meno nei tipi arcaici. Con il passare del tempo, in alcune zone e verso la fine del Paleolitico, si diffonde un tipo più gracile e con un mento osseo più pronunciato, mentre gli zigomi sono molto meno accentuati e le arcate sopraccigliari al contrario più sporgenti.

Pigmentazione

Da uno studio del 2001 alcuni commentatori speculano sul fatto che i Neandertal dimostrino un tipo a capelli rossi, condividendone l'eredità con uomini attuali di tipo lentigginoso e di pelo rosso;[76] in ogni caso altri ricercatori dell'epoca dissentivano.[77]

Una tesi esposta nel 2006 e confermata nel 2007[78], basata su ricerche avanzate con tecniche di biologia molecolare, ipotizza che la specie, in Europa, abbia sviluppato individui di carnagione bianca con capelli rossi: il tipo di pigmentazione è in accordo con la scarsa irradiazione solare (ultravioletta) del territorio colonizzato, analogamente alla distribuzione geografica attuale della pigmentazione nei tipi umani[79]. Ciononostante, si è evidenziato come la variabilità genetica della popolazione neandertaliana[80][81] suggerisca una variabilità del fenotipo piuttosto ampia, analogamente a quella attuale di H. sapiens.

Sviluppo fisico

Un'altra differenza secondo i paleoantropologi, potrebbe essere stata nella crescita: analizzando la crescita del primo molare comparata con quello della dentatura di Homo sapiens, si ritiene che i Neandertal crescessero più velocemente di quanto facciano gli uomini moderni, raggiungendo l'età adulta già a 15 anni. Questa crescita rapida, stando a quanto riportano gli esperti, è una caratteristica tipica dei primi ominidi[non chiaro]. Tempi di sviluppo più rapidi, secondo gli studiosi, sembrano essere stati una necessità per una popolazione che viveva in terre molto fredde e inospitali, dove la mortalità infantile era molto elevata e l'aspettativa di vita breve.

Cultura

Sull'evoluzione culturale di Homo neanderthalensis non vi è ancora una visione condivisa. A fronte di antropologi come Ian Tattersall, che non riconoscono il raggiungimento di livelli culturali che sconfinino dalla mera tecnologia e, in particolare, non condividendo il fatto che sia stata raggiunta la visione simbolica, intesa come dimensione simbolica nel senso psicologico, premessa a riti, arte, e comportamenti relativi, vi sono invece indizi di comportamenti culturali avanzati.[senza fonte]

L'uomo di Neanderthal inizia a evolvere in un contesto culturale acheuleano superiore, dove i manufatti bifacciali cambiano forma, migliorano la punta e diminuiscono di spessore.

Struttura sociale

Cibo

- Caccia e raccolta

Inizialmente considerati tra gli animali necrofagi, attualmente i Neanderthal sono considerati tra i cosidetti superpredatori.[82] [83]

Vivendo in ambienti boscosi, probabilmente i Neanderthal cacciavano tendendo imboscate, avvicinandosi e attaccando rapidamente il loro bersaglio, preferibilmente esemplari adulti, con delle lance utilizzate a distanza ravvicinata.[84][85] Studi sugli animali cacciati sugegriscono che fossero cacciati sia animali adulti che giovani; i primi attraverso strategie di caccia selettive che probabilmente venivano condotte in gruppo, i secondi tramite la caccia all'incontro o la caccia all'imboscata non selettiva, in base all'abbondanza di animali da preda e alle probabilità di incontro tra prede e cacciatori. [86] Controversa è l'ipotesi che l'accumulo di ossa di mammut nel sito archeologico di La Cotte de St Brelade sull'isola di Jersy, dimostri l'uso di una strategia di caccia di gruppo, per la quale le prede sarebbero state fatte intenzionalmente cascare da un dirupo; per un'altra ipotesi, il ritrovmento dimostrerebbe soltanto che nel sito vi è stato un accumulo nel tempo di ossa di mammut.[87]

Sembra che mangiassero prevalentemente ciò che trovavano in abbondanza nei loro immediati dintorni, con le comunità di abitanti nelle steppe che si nutrivano quasi interamente della carne di selvaggina di grandi dimensioni, le comunità abitanti le foreste che consumavano una vasta gamma di piante e piccoli animali, e le comunità vicino al mare che si nutrivano anche con risorse acquatiche.[88]

I Neanderthal avrebbero comunque dovuto seguire una dieta sufficientemente varia per prevenire carenze di nutrienti e avvelenamento da proteine, specialmente in inverno, quando presumibilmente mangiavano principalmente carne magra. Qualsiasi cibo con un alto contenuto di altri nutrienti essenziali non forniti dalla carne magra sarebbe stato un componente vitale della loro dieta, come cervelli ricchi di grassi, organismi di stoccaggio sotterranei ricchi di carboidrati (compresi radici e tuberi), o, come accade per i moderni Inuit, il contenuto dello stomaco di prede erbivore.[89].[90][91] Per quanto riguarda la carne, sembra che si nutrissero prevalentemente di mammiferi ungulati, come cervi rossi e renne, anche perchè questi due animali costituivano la selvaggina più abbondante,[92] oltre che di altri grandi animali del Pleistocene, come stambecchi, cinghiali, uri, mammut, elefanti dalle zanne dritte, rinoceronti lanosi ed altri ancora. [93][94] L'analisi del collagene osseo dei resti neanderthaliani ritorvati grotta di Vindija, in Croazia, dimostra che quasi tutto il loro fabbisogno proteico derivava dalla carne animale.[93]

Nella penisola iberica, in quella italiana e nelle coste del Peloponneso i Neanderthal sfruttavano anche le risorse marine; nella Grotta di Bajondillo in Spagna, ci sono evidenze che si cibassero anche di crostacei.[95]

Tecnologia

Nell'industria litica compare la nuova tecnica di scheggiatura levalloisiana (da Levallois, alla periferia di Parigi). Da un nucleo litico iniziale, sgrossato fino a portarlo a una forma biconvessa, lateralmente su una faccia si staccano parallelamente a un piano di base schegge di forma regolare. Questa tecnica evolve e le forme chiamate amigdale (a mo' di mandorla) dell'Acheuleano scompaiono, anche se a sud del Sahara continuerà fino al 50 000 a.C. circa.

In Europa, territorio principale del Neanderthal, si parla di cultura musteriana, da ritrovamenti a Le Moustier, in Dordogna. Abbiamo punte triangolari, raschiatoi (per la preparazione delle pelli) molto rifiniti, dal bordo tagliente finemente ritoccato. Il Musteriano si articola in diverse culture, geografiche e cronologiche (Musteriano di tradizione acheuleana, Musteriano tipico, Musteriano denticolato, Charentiano, Musteriano pontiniano nel Lazio eccetera).

Pare accertato, con qualche residua incertezza, il passaggio successivo al Castelperroniano[96], con reperti affidabilmente attribuiti ai Neandertaliani come lamette litiche, manufatti in osso e ornamenti per il corpo.

Il Neandertal possedeva la tecnologia necessaria a confezionare indumenti; a tale scopo utilizzava prevalentemente pelli, per la concia delle quali costruiva utensili quali i raschiatoi musteriani. Le zone climatiche frequentate imponevano sicuramente l'uso di coperture, e possiamo rappresentare il Neandertal tipico prevalentemente vestito.

Le culture litiche che poi evolveranno (Castelperroniano, Aurignaziano e molto dubbiosamente Gravettiano, condivise sicuramente dai sapiens) sono quindi tuttora allo studio per la sicura eventuale attribuzione ai Neandertal; pare, con buona significatività, accertato il primo passaggio.

In sintesi ed a grandi linee, si può dire che la cultura neandertaliana dominante fu il Musteriano e che il limite convenzionale (attuale) superiore si situa fra il Castelperroniano e l'Aurignaziano. Molto diffuso era l'utilizzo delle pelli, anche per la costruzione di ripari estivi all'aperto, contrapponendosi alla pratica troglodita invernale. Si ritrovano strutture di pietre o di ossa atte ad assicurare i bordi delle pelli al suolo.

Fin dal Paleolitico medio, la pece di betulla fu largamente utilizzata dagli Uomini di Neanderthal come collante. Uno studio del 2019 ha dimostrato come queste prime produzioni di pece fossero realizzate attraverso una tecnica relativamente semplice, utilizzando dei focolari a cielo aperto[97].

Nel complesso, la tecnologia dell'Homo neanderthalensis può riassumersi in:

- Asce a mano o amigdale: sono il resto di grossi noduli di selce, scheggiati ai bordi per ricavarne schegge più piccole.

- Punte di selce: da usare immanicate su pesanti bastoni usati come lance nella caccia a grossi animali.

- Denticolati, cioè schegge di selce senza punta col margine dentellato: sarebbero primitive seghe a mano, usate per lavorare legno, ossa e tendini.

- Raschiatoi: sono dei coltelli di selce da usare senza manico, per tagliare la carne.

- Flauti, cioè ossa lunghe forate, che sarebbero una sorta di accendini: nei fori venivano sfregati bastoncini di legno per accendere paglia e altro materiale infiammabile.

Arte

Oltre a ciò si segnala la capacità simbolica e artistica, che ha portato all'uso, almeno episodico, di monili e pendagli[98].

Forse (gli studi sono ancora in corso), con i neanderthalensis si ha il primo esempio di strumento musicale non a percussione, ma intonato (in dettaglio, con quattro note compatibili[99], con la naturale scala diatonica greca), grazie al ritrovamento del cosiddetto flauto di Divje Babe (in Slovenia): un frammento di femore di orso delle caverne perforato regolarmente. Inizia anche l'arte figurativa in senso stretto, considerata prerogativa di sapiens, ma dalla stratigrafia recentemente attribuita anche ai neanderthalensis.

Un articolo pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences il 13 novembre 2012 a cura di un gruppo del Department of Human Evolution, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia[100], getta nuova luce sulla sempre più probabile attività simbolica e artistica dei Neandertal nel passaggio dal Paleolitico medio (MP) a Paleolitico superiore (UP), periodo caratterizzato dalla sostituzione degli ultimi Neandertal con gli esseri umani moderni in Europa tra 50 000 e 40 000 anni fa.

Linguaggio

Il grado di complessità del linguaggio è difficile da stabilire, ma dato che i Neanderthal raggiunsero una certa complessità tecnica e culturale, è ragionevole presumere che fosse abbastanza articolato, senza però essere paragonabile a quello moderno. Probabilmente era necessario un linguaggio comunque complesso adatto per sopravvivere ad un ambiente ostile, con i Neanderthal che necessitvano di comunicare su argomenti come luoghi, caccia e raccolta e tecniche di fabbricazione di strumenti.[101]

Il gene FOXP2 è un gene implicato nello sviluppo delle abilità linguistiche.[102] Questo gene, FOXP2, era presente nei Neanderthal,[103] ma non nella forma dell'attuale variante umana.[104]

I resti di Neanderthal dimostrano l'estesa presenza nell'emisfero cerebrale dell'area di Broca, la cui funzione è coinvolta nell'elaborazione del linguaggio; ma su un gruppo di 48 geni che si crede influenzino il substrato neurale del linguaggio, 11 presentano differenze, in termini di metilazione del DNA, con i moderni geni umani, che fanno pensare come le capacità linguistiche fossero comunque inferiori a quelle dell'uomo moderno.[105]

Nel 1971 lo scienziato cognitivo Philip Lieberman provò a ricostruire le corde vocali dei Neanderthal, concludendo che erano simili a quelle di un neonato; il Neandertal era incapace di produrre una vasta gamma di suoni del linguaggio a causa delle grandi dimensioni della bocca, delle piccole dimensioni del cavità faringea e della mancanza di una laringe discendente. Affermò che i Neadertaliani erano anatomicamente incapaci di produrre i suoni /a/, /i/, /u/, /ɔ/, /g/ e /k/, e quindi non avevano la capacità di parlare in modo articolato, sebbene fossero in grado di parlare a un livello superiore rispetto ai primati non umani.[106] Secondo altri studi tuttavia, la mancanza di una laringe discendente, non comporterebbe necessariamente una ridotta capacità vocalica, invalidando quindi i risultati degli studi di Lieberman.[107]

Nel 1983 la scoperta che il fossile Neanderthalian denominato Kebara 2 presentasse un osso ioide - utilizzato nel processo di fonazione, quasi identico a quello dell'uomo moderno, ha permesso di ipotizzare che i Neanderthal fossero in grado di parlare. Anche, gli ominidi ancestrali ritrovati nel sito archeologico di Atapuerca avevano lo ioide e ossa dell'orecchio simili a quelli umani, il che potrebbe suggerire la prima evoluzione del moderno apparato vocale umano. Tuttavia, lo ioide da solo non fornisce una definizione definitiva dell'anatomia del tratto vocale, e quindi non prova inequivocabilmente la capacità linguistica dei Neanderthal.[108]

Studi successivi, volti a confutare la teoria di Lieberman, hanno ricostruito l'apparato vocale di Neanderthal, come paragonabile a quello dell'uomo moderno, con un repertorio vocale simile.[109]

Nel 2015, Lieberman ha ipotizzato che i Neanderthal fossero capaci di linguaggio sintattico, sebbene incapaci di padroneggiare alcun dialetto umano.[110]

Religione

Sembra assodato che i Nehadertaliani avvessero propri riti funebri come la scoperta dell'homo noto come La Chapelle-aux-Saints 1 in Francia sembrava già aver dimostrato all'epoca del suo ritrovamento nel 1908, e come confermato da più recenti studi del 2013.[8]

Abbondanti tracce di ocra rossa fanno pensare ad usi rituali e religiosi. Anche in tale ottica, si evidenzia l'inumazione come pratica diffusa, in fosse di forma ovale, con corredi funerari (cibo, corna e strumenti litici), spesso ricoperte da lastroni per sottrarre i corpi alle fiere, deposizioni di fiori (studi sui pollini in ritrovamenti in Asia Minore). Il fuoco, in cerchi di contenimento di pietre, è largamente utilizzato.

Secondo una ricerca in corso nel sito della grotta di Bruniquel in Francia, i neanderthalensis avrebbero realizzato, all'incirca 175 000 anni or sono, strutture complesse (la cui funzione è ancora oggetto di indagine) utilizzando stalagmiti appositamente spezzate e poi disposte in formazioni concentriche, dimostrando un'avanzata capacità organizzativa, costruttiva e, forse, simbolica[111].

João Zilhão, professore all'Università di Lisbona, ha affermato che i Neanderthal avevano la capacità di usare simboli e pensare in modo astratto, basandosi sulle grotte in Spagna.[112]

Nella cultura di massa

- Nella serie a fumetti Martin Mystère, creata da Alfredo Castelli ed edita dalla Bonelli, Java, il compagno di avventure del protagonista, è un uomo di Neandertal appartenente a una tribù della Mongolia, unica sopravvissuta all'estinzione della specie. Le caratteristiche fisiche sono leggermente differenti dalla realtà, in particolare è più alto e molto prestante fisicamente, mentre permane la caratteristica del mutismo, infatti Java si esprime con suoni gutturali e a gesti, aiutandosi anche con la lingua dei segni.

- In Far Cry Primal, gli Udam sono descritti come neandertaliani, benché questi fossero già estinti.

- In Topolino all'età della pietra (The Land of Long Ago), riduzione a fumetti del romanzo Il mondo perduto di Arthur Conan Doyle, il professor Ossivecchi ha come assistente Oompa, un uomo di Neanderthal, che si esprime a gesti e al quale il professore ha insegnato qualche parola.[113]

Numerosi romanzi e racconti vedono tra i protagonisti uno o più Neandertaliani:

- Jean M. Auel, Ayla figlia della Terra.

- L. Sprague de Camp, L'uomo nodoso (The gnarly man), 1939.

- Lester del Rey, Il giorno è compiuto (The Day Is Done), 1939.

- William Golding, Uomini nudi (The inheritors), 1955.

- Michael Crichton, Mangiatori di morte (Eaters of the Dead), 1976.

- Robert J. Sawyer, Trilogia dei Neanderthal (Neanderthal Parallax), 2002-2003.

- Isaac Asimov e Robert Silverberg, Il figlio del tempo (The Ugly Little Boy), 1992, basato sull'omonimo racconto di Asimov del 1958

- Stanis Mulas, L'uomo dei Balzi Rossi, 1988.

- Ben Bova, Orion, 1984.

Nel cinema:

- La guerra del fuoco (La guerre du feu) di Jean-Jacques Annaud (1981)

- Il 13º guerriero di John McTiernan (1999), adattamento cinematografico di Mangiatori di morte di Crichton

- L'era glaciale di Chris Wedge (2002)

- Una notte al museo di Shawn Levy (2006)

- Una notte al museo 2 - La fuga di Shawn Levy (2009)

- Ao, l'ultimo dei Neanderthal di Jacques Malaterre (2010)

- I Croods di Kirk DeMicco e Chris Sanders (2013)

- Una notte al museo 3 - Il segreto del faraone di Shawn Levy (2014)

- Il viaggio di Arlo di Peter Sohn (2015)

Note

- ^ Il termine Neanderthal, scritto con "h", è corretto solo nel nome latino Homo neanderthalensis in quanto, secondo l'ortografia tedesca attuale, la parola Tal (valle) ha perso la "h" che aveva prima delle regolamentazioni linguistiche sancite dalla Conferenza ortografica del 1901(DE) Thal - Wiktionary, su de.wiktionary.org. URL consultato il 14 marzo 2017.«Thal ist eine alte Schreibweise von Tal. Sie ist gemäß den Beschlüssen der Orthographischen Konferenz von 1901 seither nicht mehr korrekt.»

- ^ a b Evoluzione del genere Homo, su treccani.it. URL consultato il 10 marzo 2013.

- ^ Ralf W. Schmitz, David Serre, Georges Bonani, Susanne Feine, Felix Hillgruber, Heike Krainitzki, Svante Pääbo e Fred H. Smith, The Neandertal type site revisited: Interdisciplinary investigations of skeletal remains from the Neander Valley, Germany, 2002.

- ^ a b George Busk, Pithecoid Priscan Man from Gibraltar, in The Reader. A Review of Literature, Science, and Art, 23 luglio 1864. URL consultato il 21 aprile 2021. Ospitato su Google Books.

- ^ a b Alex Menez, CUSTODIAN OF THE GIBRALTAR SKULL: THE HISTORY OF THE GIBRALTAR SCIENTIFIC SOCIETY, in Earth Sciences History, 2018. URL consultato il 19 marzo 2023.

- ^ a b Neanderthal, archaic human, su britannica.com. URL consultato il 10 marzo 2023. Per il limite inferiore si ipotizza anche i 24 000 anni fa.

- ^ a b Sito Neanderthal di Krapina, Croazia, su culture.ec.europa.eu. URL consultato il 20 marzo 2023.

- ^ a b c Le sepolture dei Neanderthal, su lescienze.it. URL consultato il 20 marzo 2023.

- ^ a b Shanidar Cave, su thekurdishproject.org. URL consultato il 20 marzo 2023.

- ^ a b Saint-Césaire. Anthropological and archaeological site, France, su britannica.com. URL consultato il 20 marzo 2023.

- ^ a b Sabine Gaudzinski e Wil Roebroeks, Adults only. Reindeer hunting at the Middle Palaeolithic site Salzgitter Lebenstedt, Northern Germany, in Journal of Human Evolution, vol. 38, 2000, pp. 497-521.

- ^ a b J.J. Hublin, The fossil man from Salzgitter-Lebenstedt (FRG) and its place in human evolution during the Pleistocene in Europe, in Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, 1984, pp. 45-56.

- ^ a b Steven Mithen, The Singing Neanderthals The Origins of Music, Language, Mind, and Body, Harward University Press, 2007.

- ^ Tom Higham, Christopher Bronk Ramsey, Ivor Karavanic, Fred H. Smith e Erik Trinkaus, Revised direct radiocarbon dating of the Vindija G1 Upper Paleolithic Neanderthals, in PNAS, vol. 103, n. 3, 17 gennaio 2006, pp. 553-557.

- ^ a b Gaspard Guipert, Marie-Antoinette de Lumley, Alain Tuffreau e Bertrand Mafart, A late Middle Pleistocene hominid: Biache-Saint-Vaast 2, North FranceUn hominidé de la fin du Pléistocène moyen : Biache-Saint-Vaast 2, Nord de la France, vol. 10, 2011, pp. 21-33.

- ^ a b Fontéchevade, anthropological and archaeological site, France, su britannica.com. URL consultato il 10 marzo 2023.

- ^ a b Laurent Puymerail, Virginie Volpato, André Debénath, Arnaud Mazurier, Jean-François Tournepiche e Roberto Macchiarelli, A Neanderthal partial femoral diaphysis from the “grotte de la Tour”, La Chaise-de-Vouthon (Charente, France): Outer morphology and endostructural organization, in Comptes Rendus Palevol, vol. 581-593, 2012, pp. 581-593.

- ^ a b Hublin J.J., Barroso Ruiz C., Medina Lara P. e Fontugne M., Reyss J.-L, The Mousterian site of Zafarraya (Andalucia, Spain): dating and implications on the Palaeolithic peopling processes of Western Europe., 1995.

- ^ (EN) New Machine Sheds Light on DNA of Neanderthals, su nytimes.com, The New York Times.

- ^ (EN) Jason Shogren, R. Horan e E. Bulte, How Trade Saved Humanity from Biological Exclusion: An Economic Theory of Neanderthal Extinction., in Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 58, 2005, pp. 1-29.

- ^ Steven L. Kuhn e Mary C. Stiner, What's a Mother to Do? The Division of Labor among Neanderthals and Modern Humans in Eurasia, in Current Anthropology, vol. 47, n. 6, dicembre 2006.

- ^ Cfr. J.E.T. Channell, L. Vigliotti, "The role of geomagnetic field intensity in late Quaternary evolution of humans and large mammals", Reviews of Geophysics, Vol. 57, 29 May 2019 [1], [2].

- ^ (EN) Neanderthal exploitation of marine mammals in Gibraltar, in PNAS, n. 105, 22 settembre 2008, pp. 14241-14242, DOI:10.1073/pnas.0807931105.

- ^ (EN) Neanderthal diet like early modern human's, su nhm.ac.uk.

- ^ MP. Richards, PB. Pettitt; E. Trinkaus; FH. Smith; M. Paunović; I. Karavanić, Neanderthal diet at Vindija and Neanderthal predation: the evidence from stable isotopes., in Proc Natl Acad Sci U S A, vol. 97, n. 13, Jun 2000, pp. 7663-6, DOI:10.1073/pnas.120178997, PMID 10852955.

- ^ Roxanne Khamsi, Neanderthal DNA illuminates split with humans, su newscientist.com, 11 ottobre 2006. URL consultato il 28 agosto 2014.

- ^ Michael Shermer, Our Neandertal Brethren: Why They Were Not a Separate Species, su scientificamerican.com, 1º luglio 2010. URL consultato il 28 agosto 2014.

- ^ Richard E. Green et al, A Draft Sequence of the Neanderthal Genome, in Science, vol. 328, n. 5979, pp. 710–722, DOI:10.1126/science.1188021.

- ^ Paul Rincon, Neanderthal genes 'survive in us', su news.bbc.co.uk, BBC, 6 maggio 2010. URL consultato il 7 maggio 2010.

- ^ Franco Capone, Sequenziato il DNA dell'Homo di neanderthal, su focus.it, Focus, 6.05.2010.

- ^ Francesco Suman, Le ibridazioni ridisegnano l’albero dell’evoluzione umana, su Bo Live, Università di Padova, 5 marzo 2020. URL consultato il 28 gennaio 2023.

- ^ (EN) Neanderthal bone gives DNA clues, su cnn.com.

- ^ (EN) Scientists decode Neanderthal genes, su msnbc.msn.com. URL consultato il 25 maggio 2007 (archiviato dall'url originale il 3 gennaio 2007).

- ^ (EN) Humans and Neanderthals interbred, su cosmosmagazine.com. URL consultato il 25 maggio 2007 (archiviato dall'url originale il 22 febbraio 2009).

- ^ Elizabeth Pennisi, Ancient DNA: No Sex Please, we're Neanderthals, in Science, vol. 316, n. 5827, 18 maggio 2007, p. 967, DOI:10.1126/science.316.5827.967a. URL consultato il 18 maggio 2007.

- ^ Sriram Sankararaman et al., The date of interbreeding between Neanderthals and modern humans, in Plos genetics, vol. 8, n. 10, 1º ottobre 2012, DOI:10.1371/journal.pgen.1002947. URL consultato il 26 novembre 2012.

- ^ (FR) J.-J. Hublin, Y. Coppens e P. Picq, Origine et évolution des Néandertaliens, in Aux origines de l'humanité, vol. 1, Fayard, 2001.

- ^ (FR) J. Jaubert, Chasseurs et artisans du Moustérien, in La Maison des Roches, 1999.

- ^ Azokh Cave, su monumentwatch.org. URL consultato il 29 marzo 2023.

- ^ Neanderthal. archaic human, su britannica.com. URL consultato l'11 marzo 2023.

- ^ R. E. Green, J. Krause, A. W. Briggs, T. Maricic, U. Stenzel, M. Kircher, N. Patterson, H. Li, W. Zhai, M. H. Y. Fritz, N. F. Hansen, E. Y. Durand, A. S. Malaspinas, J. D. Jensen, T. Marques-Bonet, C. Alkan, K. Prufer, M. Meyer, H. A. Burbano, J. M. Good, R. Schultz, A. Aximu-Petri, A. Butthof, B. Hober, B. Hoffner, M. Siegemund, A. Weihmann, C. Nusbaum, E. S. Lander, C. Russ, N. Novod, J. Affourtit, M. Egholm, C. Verna, P. Rudan, D. Brajkovic, Z. Kucan, I. Gusic, V. B. Doronichev, L. V. Golovanova, C. Lalueza-Fox, M. de la Rasilla, J. Fortea, A. Rosas, R. W. Schmitz, P. L. F. Johnson, E. E. Eichler, D. Falush, E. Birney, J. C. Mullikin, M. Slatkin, R. Nielsen, J. Kelso, M. Lachmann, D. Reich e S. Paabo, A Draft Sequence of the Neandertal Genome, in Science, vol. 328, 2010, pp. 710–722.

- ^ Ferrassie, La, su treccani.it. URL consultato il 28 marzo 2023.

- ^ Encyclopedia of Human Evolution, Bernard Wood, 2011, ISBN 9781444342475.

- ^ Gisement paléolithique dénommé Gisement de la Quina, su pop.culture.gouv.fr. URL consultato il 28 marzo 2023.

- ^ Quina, la, su treccani.it. URL consultato il 28 marzo 2023.

- ^ Moustier, Le, su treccani.it. URL consultato il 28 marzo 2023.

- ^ Hublin J.J., Barroso Ruiz C., Medina Lara P. e Fontugne M., Reyss J.-L, The Mousterian site of Zafarraya (Andalucia, Spain): dating and implications on the Palaeolithic peopling processes of Western Europe., 1995.

- ^ L. V. Golovanova, John F. Hoffecker, V. M. Kharitonov e G. P. Romanova, Mezmaiskaya Cave: A Neanderthal Occupation in the Northern Caucasus, in Current Anthropology, vol. 40, The University of Chicago Press, 1999.

- ^ Timothy Darvill, Concise Oxford Dictionary of Archaeology, OUP Oxford, 2010, ISBN 0199534047.

- ^ Grotta Teshik-Tash nelle montagne Baysun, su uzbekistan.travel. URL consultato il 24 marzo 2023.

- ^ Neanderthal, dalla Grotta Guattari al Circeo nuove incredibili scoperte, su cultura.gov.it.

- ^ G. Giacobini, L. Umley e A. Dem, Les fossiles humains de la Caverna delle Fate (Finale, Ligurie Italienne) et la definition des caracteres Néandertaliens au debut du Würm, in L'Homme de Néandertal, 3: L'Anatomie, Liegi, M. Otte ed E.Trinkaus, 1988, pp. 53-65..

- ^ Museo Archeologico del Finale, su museoarcheofinale.it.

- ^ G. Giacobini e F. D'Errico, La fauna. In Atti Tavola Rotonda Internazionale sull'interpretazione delle impronte umane della Grotta di Toirano, in Rivista di Studi Liguri, vol. 51, n. 4, 1985, pp. 345-352.

- ^ Monte Generoso, su montegeneroso.ch. URL consultato il 25 luglio 2011 (archiviato dall'url originale l'8 aprile 2012).

- ^ Parco Curone, Ana, UbiGreen FondazioneCariplo. Relazione archeologica.

- ^ G. Villa, G. Giacobini e Perettoc., thun hohenstein u. 2001, Neanderthal teeth from the Mousterian levels of the Riparo Tagliente (Verona – N-E Italy), in Atti del XIII Congresso degli Antropologi Italiani, Roma, pp. 45-49.. Z

- ^ Grotta di Fumane

- ^ (FR) S. Cotrozzi, Francesco Mallegni e A.M. Radmilli, Fémur d'un enfant néandertalien dans la Buca del Tasso à Metato, Alpi Apuane (Italie), in L'Anthropologie, n. 89, Parigi, 1985, pp. 111-116.

- ^ G. Stefanini, Condizioni fisiche e stratigrafiche della Buca del Tasso, in Archivio per l'Antropologia e l'Etnologia, LII, 1922, pp. 4-9.

- ^ Grosseto, trovate tracce dell'uomo di Neanderthal: «Viveva nella cava di La Pietra»

- ^ "Neanderthal, dalla Grotta Guattari al Circeo nuove incredibili scoperte" sul sito del Ministero Beni Culturali

- ^ I Paleantropi di Saccopastore di C.A. Blanc (PDF), su quartaer.eu.

- ^ Giampiero Dantoni, I livelli musteriani con strumenti su valva di Callista (Callista)chione (L.) nel Salento

- ^ Roberto Filograna, La grotta del cavallo e la sua preistoria

- ^ Arturo Palma di Cesnola, Il Paleolitico della Puglia.

- ^ (EN) Silvana M. Borgognini Tarli, A neanderthal lower molar from Fondo Cattìe (Maglie, Lecce), in Journal of Human Evolution, vol. 12, n. 8, 1983 (archiviato dall'url originale il 3 maggio 2014).

- ^ Silvana Borgognini Tarli, Studio di un molare neanderthaliano (Maglie 1) proveniente dal Fondo Cattie (Maglie, Lecce), in Quaderni; pubblicazione scientifica del Museo di Paleontologia di Maglie, n. 1, 1983.

- ^ (EN) V. Fabre, S. Condemi e A. Degioanni, Genetic Evidence of Geographical Groups among Neanderthals, in PLoS ONE, 4(4), 2009, p. e5151, DOI:10.1371/journal.pone.0005151.

- ^ pp 74-80 Vincenzo Formicola e Monica Giannecchini, La statura: alti e bassi nell'evoluzione umana, le Scienze, 1999.

- ^ (EN) Erik Trinkaus e William W. Howells, The Neanderthals, vol. 6, Scientific American, 1979, pp. 118-133.

- ^ Le ossa lunghe sono quelle che si sviluppano in lunghezza e sono, in particolare:

- ^ H. Helmuth, Body height, body mass and surface area of the Neanderthals., in Z Morphol Anthropol, vol. 82, n. 1, 1998, pp. 1-12, PMID 9850627.

- ^ Froehle, Andrew W; Churchill, Steven E (2009), Energetic Competition Between Neandertals and Anatomically Modern Humans, (PDF), PaleoAnthropology: 96–116, 2009; collegamento consultato il 31 ottobre 2011.

- ^ (EN) M.S. Ponce de León, L. Golovanova, V. Doronichev, G. Romanova, T. Akazawa, O. Kondo, H. Ishida e C.P. Zollikofer, Neanderthal brain size at birth provides insights into the evolution of human life history, in PNAS, n. 105, 2008, pp. 13764-13768.

- ^ Red-Heads and Neanderthals, su gktgazette.com, maggio 2001. URL consultato il 28 ottobre 2005 (archiviato dall'url originale il 18 ottobre 2005).

- ^ Nicole's hair secrets, su arts.telegraph.co.uk, 10 febbraio 2002. URL consultato il 2 novembre 2005 (archiviato dall'url originale il 24 febbraio 2006).

- ^ (EN) Carles Lalueza-Fox et al., A Melanocortin 1 Receptor Allele Suggests Varying Pigmentation Among Neanderthals., su sciencemag.org, 25 ottobre 2007.

- ^ Articolo di sintesi [collegamento interrotto], su repubblica.it.

- ^ (EN) Laurent Excoffier, Neanderthal Genetic Diversity: A Fresh Look from Old Samples Current Biology, vol. 16, 22 agosto 2006, pp. R650-R652.

- ^ (EN) Carles Lalueza-Fox, In Neanderthals, there was probably the whole range of hair colour we see today in modern European populations, from dark to blond right through to red.

- ^ Hervé Bocherens, Dorothée G. Drucker, Daniel Billiou, Marylène Patou-Mathis e Bernard Vandermeersch, Isotopic evidence for diet and subsistence pattern of the Saint-Césaire I Neanderthal: review and use of a multi-source mixing model, in Journal of Human Evolution, vol. 49, 2005, pp. 71-87.

- ^ Jaouen, Klervia, Richards, Michael P., Le Cabec, Adeline, Welker, Frido, Rendu, William, Hublin, Jean-Jacques, Soressi, Marie e Talamo, Sahra, Exceptionally high δ15N values in collagen single amino acids confirm Neandertals as high-trophic level carnivores, in Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 116, 2019, pp. 4928-4933.

- ^ J.R. Stewart, O. García-Rodríguez, M.V. Knul, L. Sewell, H. Montgomery, M.G. Thomas e Y. Diekmann, Palaeoecological and genetic evidence for Neanderthal power locomotion as an adaptation to a woodland environment, in Quaternary Science Reviews, vol. 217, 2019, pp. 310-315.

- ^ Juan Marín, Palmira Saladié, Antonio Rodríguez-Hidalgo e Eudald Carbonell, Neanderthal hunting strategies inferred from mortality profiles within the Abric Romaní sequence, in Plos One, 2017.

- ^ Juan Marín, Palmira Saladié, Antonio Rodríguez-Hidalgo e Eudald Carbonell, Neanderthal hunting strategies inferred from mortality profiles within the Abric Romaní sequence, in Plos One, 2017.

- ^ Beccy Scott, Martin Bates, Richard Bates, Chantal Conneller, Matt Pope, Andrew Shaw e Geoff Smith, A new view from La Cotte de St Brelade, Jersey, in Antiquity, vol. 88, 2015.

- ^ Ian Tattersall, The Strange Case of the Rickety Cossack: and Other Cautionary Tales from Human Evolution, St. Martin's Publishing Group, 2015, ISBN 9781466879430.

- ^ Andy Needham, Barry Wright, Calvin Dytham, Maurizio Gatta e Gail Hitchens, Living to fight another day: The ecological and evolutionary significance of Neanderthal healthcare, in Quaternary Science Reviews, vol. 217, 2019, pp. 98-118.

- ^ Hardy, Bruce L., Climatic variability and plant food distribution in Pleistocene Europe: Implications for Neanderthal diet and subsistence, in Quaternary Science Reviews, vol. 29, 2010, pp. 662-679.

- ^ Buck, Laura T. e Stringer, Chris B., Having the stomach for it: a contribution to Neanderthal diets?, in Quaternary Science Reviews, vol. 96, 2014, pp. 161-167.

- ^ Gerrit L. Dusseldorp, Neanderthals and Cave Hyenas: Co-existence, Competition or Conflict?, in First Online, 2014.

- ^ a b Michael P. Richards, Paul B. Pettitt, Erik Trinkaus, Fred H. Smith, Maja Paunovic e Ivor Karavanic, Neanderthal Diet at Vindija and Neanderthal Predation: The Evidence from Stable Isotopes, in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 97, 2000, pp. 7663-7666.

- ^ Luca Fiorenza, Stefano Benazzi, Jeremy Tausch, Ottmar Kullmer, Timothy G. Bromage e Friedemann Schrenk, Molar Macrowear Reveals Neanderthal Eco-Geographic Dietary Variation, in Plos One, 2011.

- ^ Miguel Cortés-Sánchez, Arturo Morales-Muñiz, María D. Simón-Vallejo, María C. Lozano-Francisco, José L. Vera-Peláez, Clive Finlayson, Joaquín Rodríguez-Vidal, Antonio Delgado-Huertas, Francisco J. Jiménez-Espejo, Francisca Martínez-Ruiz, M. Aranzazu Martínez-Aguirre, M. Aranzazu Martínez-Aguirre, Arturo J. Pascual-Granged, M. Mercè Bergadà-Zapata, Juan F. Gibaja-Bao, José A. Riquelme-Cantal, J. Antonio López-Sáez, Marta Rodrigo-Gámiz, Saburo Sakai, Saiko Sugisaki, Geraldine Finlayson, Darren A. Fa e Nuno F. Bicho, Earliest Known Use of Marine Resources by Neanderthals, in Plos One, 2011.

- ^ (EN) Jean-Jacques Hublina, Sahra Talamo, Michèle Julien, Francine David, Nelly Connetb, Pierre Bodub, Bernard Vandermeerschd e Michael P. Richardsa, Radiocarbon dates from the Grotte du Renne and Saint-Césaire support a Neanderthal origin for the Châtelperronian, in PNAS, vol. 109, n. 46, 29 ottobre 2012, pp. 18743-18748, DOI:10.1073/pnas.1212924109.

- ^ (EN) Schmidt, P., Blessing, M., Rageot, M., Iovita, R., Pfleging, J., Nickel, K. G.; Righetti, L. & Tennie, C., Birch tar extraction does not prove Neanderthal behavioral complexity, in PNAS, 19 agosto 2019, DOI:10.1073/pnas.1911137116.

- ^ A. Leroi-Gourhan 1965, pp. 56-57, figg. 223-225; J. Kozlowski 1992, p. 37 e ss. e figg. 21-25; M. Lorblanchet 1999, p. 203 e ss.

- ^ Bob Fink, Neanderthal Flute, Greenwich, 1997, ISBN 0-912424-12-5. WorldCat.org)