Friedrich Nietzsche

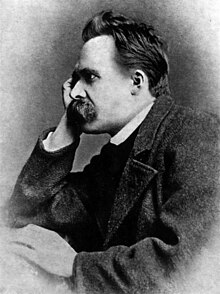

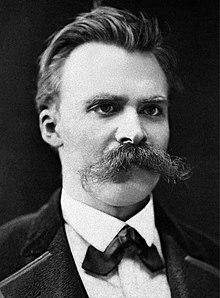

Friedrich Nietzsche, nato Friedrich Wilhelm Nietzsche, citato in alcune traduzioni italiane come Federico Nietzsche (Röcken, 15 ottobre 1844 – Weimar, 25 agosto 1900) è stato un filosofo, filologo e saggista tedesco.

È annoverato come un pensatore originale e a tratti problematico da un punto di vista interpretativo: la sua produzione filosofica ha influenzato il pensiero culturale del mondo occidentale nel XX secolo e contemporaneo. Il suo pensiero fu un'autentica cesura nei confronti del passato e consistette in una apertura a nuovi modi di fare filosofia tramite l'informalità e la provocazione[1][2].

Scrisse vari saggi e opere aforistiche sulla morale, sulla religione (in particolare quella cristiana, schierandosi in favore dell'ateismo), sulla cultura contemporanea e la annessa decadenza dei valori metafisici-religiosi che, assieme all'eredità culturale socratica, hanno sostenuto le vicissitudini del singolo individuo, ora perso e smarrito nel nichilismo; le sue riflessioni sono intrise di una profonda lucidità e avversione alla metafisica e da una forte carica critica, sempre sul filo dell'ironia e della parodia con un accentuato richiamo stilistico derivante dai moralisti francesi, come Montaigne, e dai filosofi illuministi, come Voltaire[3].

Il pensiero di Nietzsche, per quanto indipendente, si inserisce nella corrente dell'esistenzialismo: viene considerato come uno dei pensatori più complessi di tutta la filosofia addirittura mondiale, dato il suo modo di filosofare con la poesia, gli aforismi, la psicologia ed i sofisticati riferimenti metaforici a concetti scientifici, filosofici, religiosi e mitologici. Ancor oggi viene definito uno spartiacque tra la filosofia ottocentesca e novecentesca, ed è indubbiamente uno tra i pensatori più influenti della cultura e della filosofia del XX secolo.

Biografia[modifica | modifica wikitesto]

«All'osservatore frettoloso la sua figura non presentava nulla che desse nell'occhio: l'uomo di media statura, dagli abiti estremamente semplici, ma anche estremamente curati, dai tratti distesi e dai capelli castani pettinati all'indietro, poteva facilmente passare inosservato. Il contorno della bocca, sottile e quanto mai espressivo, veniva quasi interamente nascosto dai grossi baffi pettinati in avanti, aveva una risata sommessa, un modo di parlare senza fragore, un'andatura cauta e meditabonda con le spalle che un po' s'incurvavano; era difficile immaginare un uomo del genere in mezzo a una folla: portava su di sé il segno di chi resta in disparte, di chi sta da solo. D'incomparabile bellezza e di tale nobiltà di forma da attirare involontariamente lo sguardo erano invece le mani… Il contegno suscitava l'impressione di segretezza e di riservatezza. Nella vita di ogni giorno era di una grande cortesia e di una mitezza quasi femminile.»

Anni giovanili[modifica | modifica wikitesto]

Friedrich Wilhelm Nietzsche nasce a Röcken, piccolo villaggio della Prussia meridionale (Sassonia-Anhalt), oggi municipalità della città di Lützen, nei pressi di Lipsia, il 15 ottobre 1844; viene chiamato così in onore del re Federico Guglielmo IV di Prussia il quale compiva quarantanove anni proprio nel giorno della nascita di Nietzsche. Successivamente il filosofo abbandonò il suo secondo nome "Wilhelm".[4] Il primo nome, Friedrich, fu anche un omaggio al nonno Friedrich August Ludwig Nietzsche (1756-1826), autore di scritti pedagogici, religiosi e commentari biblici.

Apparteneva a una stirpe di pastori protestanti, ed era il figlio maggiore di Carl Ludwig Nietzsche, pastore ed ex precettore alla corte dei duchi di Altenburg, di idee monarchiche e reazionarie, e di Franziska Oehler, figlia a sua volta di un pastore luterano. Nel 1846 e nel 1848 nascono altri due figli, Elisabeth e Joseph (quest'ultimo morto nel 1850, per un'improvvisa febbre cerebrale non meglio specificata).[5]

Il 27 luglio 1849 muore il padre, a 36 anni, dopo un anno di "apatia cerebrale" (secondo Elisabeth dovuta a una caduta, secondo altri probabilmente un tumore cerebrale, un ictus, un incidente dovuto a epilessia del lobo temporale o la stessa malattia cerebrale non meglio identificata che avrebbe poi colpito il figlio, i cui primi segni si erano manifestati due anni prima). In seguito a tali disgrazie la famiglia si trasferisce nella vicina Naumburg ove convive con la nonna materna di Nietzsche e due sorelle nubili di suo padre. Dopo la morte della nonna nel 1856, la famiglia si trasferì in una propria casa, ora Nietzsche-Haus, casa-museo e centro studi.

Qui Friedrich inizia gli studi di lettere classiche e religione; frequenta la scuola pubblica maschile e poi, successivamente, una scuola privata, dove stringe amicizia con Gustav Krug e Wilhelm Pinder, i suoi primi amici ognuno dei quali proveniva da famiglie di tutto rispetto. In casa apprende la musica e il canto. Si impegna in composizioni musicali vocali e strumentali, compone poesie, legge Goethe e Byron.

Nel 1854 ha iniziato a frequentare il Domgymnasium di Naumburg, ma già distintosi per le sue non comuni doti intellettuali, avendo mostrato particolari talenti sia in musica sia nel campo linguistico, viene ammesso come allievo a Schulpforta, un complesso collegiale riconosciuto a livello internazionale. Inizia così a frequentare il liceo (Gymnasium) Landesschule di Pforta come interno beneficiante di una borsa di studio ecclesiastica. Qui studia tra il 1858-1864, sperimentando per la prima volta la lontananza dall'ambiente familiare, diventando prima amico di Paul Deussen (futuro indologo di fama) e in seguito di Carl von Gersdorff; troverà anche il tempo per lavorare sulle sue prime originali composizioni poetiche e musicali.

Nel 1860 insieme agli amici Krug e Pinder che lo avevano raggiunto per studiare anche loro a Pforta, fonda l'associazione Germania, con la quale si propone di sviluppare i suoi interessi letterari e musicali. Per questa associazione scrive alcuni saggi, come Fato e volontà e Libertà della volontà e fato, visibilmente ispirati dalla lettura di Fato e altri saggi di Ralph Waldo Emerson, specie quelli inclusi in Condotta di vita (1860), un'opera che è stata recentemente ritenuta fondamentale nella genesi del pensiero di Nietzsche.[5] In questo periodo Nietzsche comincia a soffrire di un male che lo tormenterà tutta la vita, l'emicrania. È inoltre molto miope, soffre di anisocoria pupillare congenita e di problemi gastrici cronici.

Frequenta anche il vecchio poeta bohémien Ernst Ortlepp, un ex allievo di Pforta che ora vive gironzolando nei dintorni. Assieme a Ortlepp, eccentrico, blasfemo, forse omosessuale[6] e spesso ubriaco, conosce l'opera del poeta allora quasi sconosciuto Friedrich Hölderlin, che verrà presto considerato il preferito dal ragazzo; compone anzi un saggio in cui scrive che il poeta pazzo ha sollevato la coscienza all'idealità più sublime: l'insegnante che gli ha corretto il compito, pur dandogli un buon voto, gli consiglia però vivamente di occuparsi in futuro di scrittori più sani, più lucidi, in definitiva "più tedeschi"[7]. Ortlepp verrà infine trovato morto in un fosso, dove probabilmente era caduto, in stato di ubriachezza, battendo la testa.

Il particolarmente accurato studio qui condotto delle lingue classiche e dell'antico ebraico, lo mettono in grado di leggere importanti fonti primarie; dopo gli esami finali all'ormai diciannovenne viene consegnato un attestato finale che gli assegna un giudizio eccellente in religione, tedesco e latino, un buono in greco e un sufficiente in francese e invece uno scarso in ebraico, matematica e disegno; nel commento conclusivo del corpo docente si legge: "la commissione esaminatrice gli ha rilasciato, ora che lascia la regia scuola territoriale per studiare filologia e teologia all'università di Bonn, il certificato di maturità e lo congeda nella speranza che un giorno applicandosi sempre con serietà e coscienziosità possa conseguire buoni risultati nella sua professione".[8]

Conclusi gli studi secondari nel 1864, comincia gli studi nella facoltà teologica all'Università di Bonn per volere materno, studi che regge per appena una sessione, dopodiché s'iscrive assieme all'amico e compagno di studi Deussen alla Burschenschaft (corporazione studentesca) della Franconia. È quest'ultimo a riferire del celebre episodio della "casa di malaffare" di Colonia come "contributo alla comprensione del modo di pensare di Nietzsche". Nel febbraio del 1865 il filosofo gli raccontò di essere stato condotto surrettiziamente in tale luogo dalla sua guida locale e, imbarazzatissimo, scappò via dopo aver suonato un po' il pianoforte per darsi un contegno di fronte a "una mezza dozzina di apparizioni in lustrini e veli".[9] Questo episodio, secondo l'autore, è rivelativo di ciò che Nietzsche pensava delle donne: esse dovevano "consacrarsi al servizio ed alla cura dell'uomo, e già a Pforta diceva talvolta un po' per scherzo: 'Io avrò bisogno di tre donne solo per me'. Del resto non fu mai sua intenzione rimanere scapolo". In seguito, quando si seppe che a Nietzsche era stata diagnosticata, forse erroneamente, la neurosifilide come causa del suo declino cognitivo e fisico dopo il 1888, diversi studiosi pensarono che avesse contratto la malattia da un rapporto sessuale con una prostituta proprio in quel bordello, basandosi proprio sul passo dei Ricordi di Deussen, che pure non ne aveva molta stima come filosofo e che esclude però (come sarà ipotizzato invece da altri come Thomas Mann, modellando su Nietzsche il personaggio di Adrian in Doctor Faustus) che tale rapporto sia stato effettivamente consumato, in quell'occasione o in seguito; Deussen conclude che "da questo episodio e da tutto ciò che so di Nietzsche sono portato a credere che a lui ben si applicano le parole di una biografia di Platone: mulierem nunquam attigit [non toccò mai una donna]".[N 1] Riguardo a ciò si inserirono in seguito altre controverse teorie come quella di Joachim Köhler esposta in Nietzsche. Il segreto di Zarathustra[N 2].

Già nei suoi saggi sul fato degli anni immediatamente precedenti sosteneva che la ricerca storica ha oramai screditato gli insegnamenti centrali della religione. Nello stesso periodo legge la Vita di Gesù di David Friedrich Strauß la quale sembra aver avuto un profondo effetto sul giovane. Scrivendo alla sorella, profondamente devota, una lettera a riguardo della propria perdita della fede, afferma: "se si vuol lottare per la pace dell'anima, si deve credere; ma se vuoi esser un devoto della verità, allora devi domandare".

Nel 1865 si iscrive all'Università di Lipsia per continuare a seguire le lezioni di filologia classica di Friedrich Ritschl, già suo insegnante a Bonn. Studia Teognide e la Suida, ma è più affascinato da Platone e soprattutto da Ralph Waldo Emerson e Arthur Schopenhauer, che avrebbero influenzato tutta la sua produzione. Soprattutto quest'ultimo, con la sua opera Il mondo come volontà e rappresentazione doveva risvegliare un appassionato e duraturo interesse filosofico.

Nel 1866 legge anche la Storia del materialismo di Friedrich Albert Lange; qui le descrizioni della filosofia anti-materialistica di Immanuel Kant, dell'ascesa del materialismo nel continente europeo, della crescente preoccupazione nei riguardi dell'evoluzionismo di Darwin e infine dell'atmosfera generale di ribellione all'autorità tradizionale incuriosirono notevolmente Nietzsche. Conosce nel 1867 Erwin Rohde, futuro autore di Psiche e nel frattempo approfondisce lo studio dell'opera di Diogene Laerzio, Omero, Democrito e del succitato Kant, mentre un suo saggio su Teognide appare nella rivista filologica Rheinisches Museum, diretta da Ritschl.

Il 9 ottobre comincia il servizio militare, avendo firmato per un anno come volontario, nel reggimento di artiglieria a cavallo dell'esercito prussiano di stanza a Naumburg. Nel marzo dell'anno successivo si infortuna seriamente allo sterno; mentre sta mandando il suo cavallo al galoppo colpisce violentemente con il petto il pomo della sella, strappandosi due muscoli del fianco sinistro: dopo sei mesi trascorsi immobilizzato, a ottobre si congeda anticipatamente. Tornato a Lipsia, l'Università lo premia per il suo saggio sulle fonti di Diogene Laerzio e lo assume come insegnante privato. L'8 novembre 1868 conosce Richard Wagner in casa dell'orientalista Hermann Brockhaus.[5]

Professore a Basilea[modifica | modifica wikitesto]

Grazie all'appoggio di Ritschl, il 13 febbraio 1869 ottiene la cattedra di lingua e letteratura greca dell'Università di Basilea come filologo classico, pur non avendo ancora completato né il proprio dottorato né ricevuto alcun certificato di abilitazione all'insegnamento; il 28 maggio tiene la prolusione d'insediamento sul tema Omero e la filologia classica, mentre l'Università di Lipsia gli concede la laurea sulla base delle sue pubblicazioni nel Rheinisches Museum. All'età di 25 anni Nietzsche chiede l'annullamento della sua precedente cittadinanza prussiana e diventa apolide:[10] lo rimarrà ufficialmente per il resto dei suoi giorni.

Dal 17 maggio aveva cominciato a frequentare, nella villa di Tribschen, sul lago dei Quattro Cantoni nei pressi di Lucerna, Richard e Cosima Wagner, rimanendone fortemente colpito: «Ciò che imparo laggiù, che vedo e ascolto e intendo, è indescrivibile. Schopenhauer, Goethe, Eschilo e Pindaro vivono ancora». Nel periodo fra il 1869 e il 1870 collabora, come correttore di bozze (e più in generale come informale segretario-factotum), alla redazione di un'autobiografia di Wagner,[11] destinata a non vedere la luce prima del 1911,[12] ma alla cui conoscenza il filosofo allude apertamente, e con ironia, in uno scritto degli anni 1880:

«Man verspricht uns eine Selbstbiographie Richard Wagner’s: wer zweifelt daran, dass es eine kluge Selbstbiographie sein wird?…»

«Ci viene promessa un'autobiografia di Richard Wagner: chi dubita che sarà un'autobiografia avveduta?...»

Anche dopo la rottura ideologica con Wagner, conserverà sempre grande stima per Cosima, considerandola, tra le sue conoscenze, l'unica persona al suo stesso livello intellettuale.[13]

All'inizio del 1870 Nietzsche tiene a Basilea alcune conferenze ("Il dramma musicale greco", "Socrate e la tragedia"), che anticipano il suo primo volume, La nascita della tragedia (1872). A Basilea conosce il già famoso storico Jacob Burckhardt e stringe amicizia con il vicino di stanza alla pensione in cui risiede, il professore di teologia Franz Camille Overbeck, che gli rimarrà vicino fino alla morte e sarà grande estimatore delle sue opere, nonostante la sua posizione accademica rendesse la cosa alquanto imbarazzante, considerate le vedute di Nietzsche in materia di religione.[5] Conosce anche l'opera di Afrikan Špir e ne rimane profondamente influenzato.

Allo scoppio della guerra franco-prussiana (1870-1871) chiede di essere temporaneamente esonerato dall'insegnamento per partecipare, come infermiere addetto al trasporto dei feriti, alla guerra. Dopo appena due settimane passate al fronte contrae però la difterite e un principio di dissenteria, tanto che deve venire a sua volta curato ed è quindi congedato il 21 ottobre.[14] Osserva con pacato scetticismo e con un certo distacco la nascita dell'impero tedesco ad opera di Otto von Bismarck.

Nella sua risposta polemica intitolata Filologia del futuro, l'allora ancor giovane ma già affermato Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff critica fortemente la mancanza di metodologia accademica utilizzata da Nietzsche per scrivere la Nascita della tragedia dallo spirito della musica, per seguire un approccio invece molto più speculativo; solamente Rohde, già insegnante a Kiel, e Wagner ne difendono la forma schierandosi al suo fianco; osservando il profondo isolamento in cui s'è venuto a trovare in quest'occasione all'interno della comunità filologica, tenta senza successo di passare di ruolo come professore di filosofia.

Nel frattempo scrive La visione dionisiaca del mondo, abbozza La tragedia e gli spiriti liberi e un dramma intitolato Empedocle, in cui vengono anticipati con molta chiarezza molti dei temi che verranno in seguito ripresi nelle opere della maturità. Fra il 1873 e il 1876 scrive le quattro Considerazioni inattuali[5], le quali rappresentano un orientamento sempre più volto a una forte critica culturale del suo tempo: David Strauss, il confessore e lo scrittore; Sull'utilità e il danno della storia per la vita; Schopenhauer come educatore e infine Richard Wagner a Bayreuth. Nel 1873 cominciava anche ad accumulare le note che sarebbero state pubblicate postume sotto il titolo di La filosofia nell'epoca tragica dei greci.

Le Inattuali sfidano la cultura tedesca allora in via di sviluppo sul solco dell'esempio dato e delle linee suggerite da Schopenhauer e Wagner; incontrò in questo momento Malwida von Meysenbug e Hans von Bülow, e iniziò anche una stretta amicizia e collaborazione con Paul Rée, studioso di filosofia di origine ebraica il quale a partire dal 1876 lo influenzò positivamente nel respingere il pessimismo tragico che pervadeva i suoi primi scritti, e lo indirizzò così verso un fase "illuministica".

Rimasto profondamente deluso dal Festival di Bayreuth del 1876 (l'anno della prima rappresentazione di Sigfrido e Il crepuscolo degli dei, dove la banalità degli spettacoli e la bassezza del pubblico lo respinsero intimamente), Nietzsche comincia ad allontanarsi sempre più dal vecchio maestro Wagner, anche se la rottura ufficiale vi sarà solo con la pubblicazione di Umano, troppo umano (sottotitolato "Un libro per spiriti liberi") nel 1878-1879. Incontra il musicista per l'ultima volta nel 1877. Wagner muore improvvisamente a Venezia nel 1883. Negli anni successivi sarà il soggetto critico di due saggi, Il caso Wagner e Nietzsche contra Wagner, in cui il filosofo attacca, più che la musica, il wagnerismo culturale per i suoi legami col Völkisch e il nazionalismo tedesco, e il riavvicinamento alla religione tradizionale avvenuta col Parsifal del 1882, giudicato opera cristiana e decadente.

Lavoro come filosofo indipendente[modifica | modifica wikitesto]

«Dalla mia infanzia non ho mai trovato nessuno che avesse in comune con me le angosciose istanze del sentimento e della coscienza [...] La malattia mi porta, sempre più, al più spaventevole scoraggiamento. Non invano sono stato tanto profondamente ammalato e non invano lo sono in genere tuttora.»

Per motivi di salute (emicranie frequenti e dolori agli occhi, possibili sintomi della malattia che lo colpirà più tardi), ma anche indubbiamente per dedicarsi con assiduità ininterrotta alla sua attività filosofica, Nietzsche all'età di 34 anni (pressappoco la stessa età in cui suo padre fu colpito dalla propria malattia, cosa che angosciava Nietzsche) abbandona l'insegnamento. Gli viene riconosciuta una modesta pensione che costituirà, da quel momento in poi, l'unico suo reddito. Inizia la sua esistenza da perfetto apolide, con i suoi pellegrinaggi da viandante senza casa e senza patria.

Nietzsche si sposta spesso da un luogo all'altro per trovare climi che possano essere più favorevoli per la sua salute cagionevole e vive così fino al 1889 come autore indipendente in diverse città. Trascorre molte estati in località montane o termali, soprattutto a Sils Maria (dove la sua abitazione, la cosiddetta Casa Nietzsche, è aperta a visite e soggiorni), dove riferisce una sorta di "esperienza mistica" in cui avrebbe intuito l'eterno ritorno, e in Alta Engadina in Svizzera. Trascorre invece preferibilmente i suoi inverni nelle città italiane, sulla riviera ligure a Genova e Rapallo, infine a Torino. Sue altre mete frequenti e amatissime sono Venezia e la francese Nizza.[5]

Nel 1881, quando la Francia occupò la Tunisia, aveva intenzione di recarsi a Tunisi per vedere l'Europa da fuori, ma poco dopo ha abbandonato una tale idea, probabilmente per motivi di salute. Occasionalmente tornò a Naumburg per visitare la sua famiglia, e, soprattutto in questo periodo, lui e la sorella continuarono ad avere periodi di conflitto e di ripetute riconciliazioni.

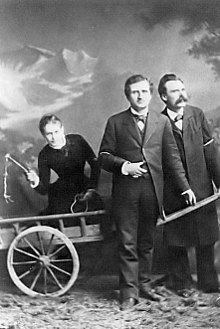

Durante un breve viaggio in traghetto a Messina e Taormina frequenta "l'Arcadia" locale e inizia a scrivere Così parlò Zarathustra. Durante la Pasqua del 1882, tramite la comune amica e nota scrittrice femminista Malwida von Meysenbug, incontra a Roma Lou von Salomé, una giovane studentessa russa in viaggio d'istruzione attraverso l'Europa. Si danno appuntamento presso la Basilica di San Pietro e Nietzsche la saluta con queste parole: «Da quali stelle siam caduti per incontrarci qui?». A maggio, durante una gita sul lago d'Orta passa alcune ore di intimità con questa ragazza ventunenne "intelligentissima". In seguito, la Salomé non ricordò se avesse baciato il filosofo, del quale comunque rifiutò una proposta di matrimonio (come del resto quella dell'amico di entrambi Paul Rée che le aveva presentato Nietzsche e con il quale si era formato una sorta di rapporto triadico filosofico-sentimentale).

Questo incontro, proseguito poi attraverso due anni di intensi scambi affettivi e culturali, è molto particolare, in quanto si tratta di una delle rare esperienze sentimentali-affettive di Nietzsche con una donna di cui si abbia conoscenza.[5] Nietzsche continuò poi a frequentare i due amici, reiterando proposte di matrimonio alla Salomé e baciandola due volte di seguito in pubblico, cosa che provocò la gelosia della sorella Elisabeth e il disappunto della madre Franziska, che ritenevano Lou una donna frivola e inadatta.[15]

Il rapporto con madre e sorella diviene di nuovo molto teso. Nietzsche non partecipa al matrimonio di Elisabeth nel 1885 con l'ex insegnante e agitatore antisemita Bernhard Förster, che disprezza. In seguito Lou von Salomé si allontanò da Nietzsche e Ree, terminando questa sorta di amore platonico, sposando poi Carl Andreas e avendo numerose relazioni, come quella con Freud e con Rainer Maria Rilke. Questa delusione, e il rancore che cominciò a provare per lei[15], spinsero Nietzsche a continuare alacremente il lavoro sullo Zarathustra, che portò a termine nel 1885, mentre la salute però peggiorava.

«Mi faccio coraggio quanto posso, ma una melanconia senza pari si impossessa ogni giorno di me, specialmente la sera [...] A che serve? [...] La vita è un esperimento[16], ma si ha un bel dire e un bel fare, lo si paga sempre a troppo caro prezzo.»

Ancora nel 1888 è di nuovo in rotta con la famiglia, come si evince da un passo di Ecce homo che sarà censurato dalla sorella nella prima edizione: «Se cerco qual è la più profonda antitesi di me stesso, [...] ritrovo sempre mia madre e mia sorella - credermi imparentato con una tale canaille sarebbe un bestemmiare la mia divinità. [...] confesso che la più profonda obiezione contro l'"eterno ritorno" [...] è sempre mia madre e mia sorella».

Ultimo periodo e collasso mentale[modifica | modifica wikitesto]

«La testimonianza si trova scritta addirittura nei miei libri: i quali, riga per riga, sono libri vissuti per una volontà di vita e con ciò stesso, in quanto creazione, rappresentano un'aggiunta reale, un di più di quella vita stessa.»

«La follia è nei singoli qualcosa di raro - ma nei gruppi, nei partiti, nei popoli, nelle epoche è la regola.»

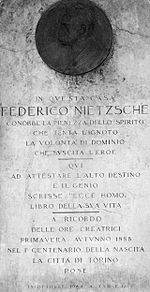

Nel 1888, avendo già molte pubblicazioni alle spalle, Nietzsche si trasferì a Torino, città che apprezzò particolarmente, e dove scriverà L'Anticristo, Il crepuscolo degli idoli ed Ecce Homo (pubblicato postumo).

Nel 1889 avvenne infine il famoso crollo mentale di Nietzsche, probabile effetto di una patologia neurologica: è datata 3 gennaio 1889 la prima crisi di follia in pubblico;[5] mentre si trovava in piazza Carignano, nei pressi della sua casa torinese, vedendo il cavallo adibito al traino di una carrozza fustigato a sangue dal cocchiere,[N 3] abbracciò l'animale, pianse, finendo per baciarlo; in seguito cadde a terra urlando in preda a spasmi. Per molti è un episodio leggendario e Nietzsche si sarebbe piuttosto limitato a fare vistose rimostranze e schiamazzi per i quali venne fermato e ammonito dalla polizia municipale.[18] Alla luce delle testimonianze riferite da Davide Fino, proprietario dell'alloggio affittato da Nietzsche, a Karl Strecker (alla fine del 1888) e alla sorella del filosofo, Elisabeth (nel 1889), si dovrebbe distinguere il presunto episodio "del cavallo" dal "crollo" di Nietzsche. Il primo risalirebbe alla fine '88, mentre il secondo consisterebbe nella caduta dalla scalinata di piazza Carlo Alberto, dopo di che venne accompagnato a casa e "giacque due giorni sul divano, sempre parlando concitatamente da solo o scrivendo".[19]

Le cause non sono mai state chiarite con certezza, ma sono state ipotizzate diverse possibilità come la MELAS (un'encefalomiopatia ereditaria), un meningioma[20], e altre[N 4] come, ad esempio, neurosifilide[21][22][N 5][23]; epilessia del lobo temporale[24][25][26][27][28][29] (la stessa patologia di Dostoevskij), unita alla nota emicrania, forse con aura[25], disturbo bipolare (o disturbo schizoaffettivo) e avvelenamento cronico da mercurio[N 6], metallo pesante tossico usato (assieme all'altrettanto tossico arsenico) come farmaco anti-sifilitico, prima dell'avvento degli antibiotici e somministrato effettivamente a Nietzsche, almeno tramite frizionamento cutaneo, durante il ricovero (è probabile che l'uso del mercurio per presunta sifilide fosse causa comune di morti in ospedali psichiatrici, come potrebbe essere accaduto decenni prima a Robert Schumann[30]); se l'emicrania, la malattia mentale e i problemi di vista congeniti furono infatti attribuiti alla neurosifilide, Nietzsche potrebbe essere stato vittima di avvelenamento non intenzionale fino a portarlo alla demenza vascolare da ictus e al deterioramento cognitivo da neurotossicità; demenza frontotemporale; arterite temporale[27][31] (una vasculite delle arterie cerebrali); infine, dato che Nietzsche ebbe anche una serie di ictus che causarono paralisi e demenza vascolare, essi potrebbero essere stati causati da una malattia preesistente specifica quale l'arteriopatia cerebrale genetica, o CADASIL,[N 7] una demenza ereditaria causata da micro-infarti cerebrali multipli subcorticali.[32][33] La CADASIL è considerata un'ipotesi accreditata poiché è una sindrome ereditaria solamente per via paterna, e occorre ricordare che la famiglia materna era sana (almeno fisicamente, è probabile invece che ci fossero casi di depressione, e secondo Paul Julius Möbius una sorella di Franziska si sarebbe suicidata), mentre sia il padre sia il nonno che il fratello di Nietzsche morirono per una malattia cerebrale non identificata, che esordì forse con un ictus.[34]

La sorella Elisabeth tenterà poi di nascondere la diagnosi di sifilide che fu ipotizzata in manicomio attribuendo la follia a uso di sonniferi e farmaci antidolorifici, come morfina, oppio e cloralio assunti per l'emicrania e l'insonnia negli anni precedenti.

Sempre nello stesso periodo del crollo, Nietzsche scrive delle lettere ad amici e conoscenti che sono solitamente classificate sotto il nome di Biglietti della follia: in essi la sua crisi mentale appare ormai in uno stato avanzato, anche se lo stile non è affatto diverso da quello classico, somigliante a quello poetico, altisonante e aulico delle ultime opere. Uno dei biglietti è indirizzato al re d'Italia Umberto I di Savoia, suo coetaneo (moriranno lo stesso anno) che Nietzsche apostrofa come "mio figlio"[35], forse a causa di una leggera somiglianza fisica.[36] Tre, firmati "Dioniso" o "Zagreo", vennero inviati a Cosima Wagner, chiamata nelle lettere "Arianna", la mitologica moglie del dio, e fa dei riferimenti ai suoi ultimi tre libri (L'anticristo, Ecce Homo e Il crepuscolo degli idoli).

«Alla principessa Arianna, mia amata. Che io sia un uomo, è un pregiudizio. Ma io ho già vissuto spesso fra gli uomini e conosco tutto ciò che gli uomini possono provare, dalle cose più basse fino a quelle più alte. Sono stato Buddha tra gli indiani e Dioniso in Grecia, – Alessandro e Cesare sono mie incarnazioni, come pure Lord Bacon, il poeta di Shakespeare. Da ultimo, ancora, sono stato Voltaire e Napoleone, forse anche Richard Wagner... Ma questa volta vengo come Dioniso il vittorioso, che farà della terra una giornata di festa... Non avrei molto tempo... I cieli si rallegrano che io sia qui... Sono stato anche appeso alla croce...»

Pochi giorni dopo, viene ricoverato dall'amico Franz Camille Overbeck, teologo protestante e suo ex insegnante, a causa del suo stato alterato, che passava da momenti di esaltazione a tristezza profonda, prima in una clinica psichiatrica a Basilea (Svizzera) in cura dal dottor Wille, che gli diagnostica una "paralisi progressiva" di incerta origine e ipotizza per la prima volta la sifilide sulla base probabilmente di dati anamnesici erronei: l'affermazione del confuso Nietzsche di aver contratto "due volte" la lue nel 1866 probabilmente confondendosi con il colera, che ritenne anni addietro d'aver contratto appunto due volte, e l'anisocoria pupillare ereditata dalla madre e presente dall'infanzia (a causa forse di essa, della miopia e dell'emicrania, negli ultimi anni la vista di Nietzsche era molto peggiorata), che i medici scambiarono per il segno neurologico sifilitico detto pupilla di Argyll Robertson.

Uscito dalla clinica di Basilea, viene trasferito poi dalla madre a Naumburg (Assia, Germania), poi a Jena, in clinica dal dottor Otto Binswanger, esperto di paralisi e demenza, famoso per aver studiato la malattia eponima simile alla CADASIL, il quale conferma la diagnosi di Wille dichiarando privatamente a Overbeck che Nietzsche soffre di demenza paralitica da sifilide, menzionando un ipotetico contagio del 1886, mentre ufficialmente parla però di una possibile eredità famigliare della patologia dopo aver analizzato i sintomi che portarono alla morte padre e fratello; Binswanger, suscitando le ire di Franziska che ne scrive a Overbeck, sostiene che anche Elisabeth a suo parere ha "un che di esaltato". Anche il dottor Ziehen appoggia la diagnosi di sifilide, mentre Binswanger obietta comunque con Gast che l'unica stranezza è l'insolita lunga sopravvivenza all'infezione e alla paralisi luetica, per cui non si poteva attribuire l'intero decorso come derivato dalla lue.[37] Nel 1890 viene trasferito nella casa della madre, per esser assistito da lei stessa e da due infermieri. La famiglia Nietzsche, specie la sorella, non accettò mai queste diagnosi (neurosifilide o patologia neurologica ereditaria), considerandole entrambe lesive dell'onore.[37]

Nei primi tempi pare abbastanza lucido, ma irritabile e senza più interesse per la filosofia e la scrittura, che pare non comprendere. Dopo alcuni anni dal suicidio del marito (giugno 1889)[38], Elisabeth Nietzsche ritorna dal Paraguay, a causa dei debiti nel 1893 e decide di occuparsi del fratello e della sua opera. Già dal 1892 Nietzsche gradualmente perde la memoria, e non riconosce le persone, salvo certi momenti di lucidità.[39]

Nietzsche trascorre il suo tempo in un mutismo quasi totale, passeggiando con amici o suonando il pianoforte, fino all'aggravarsi delle condizioni fisiche (numerose paralisi, forse accentuate dalle eccessive dosi di farmaci per tenere sotto controllo gli attacchi di follia); talvolta parla con gli ospiti, ma è assente e i suoi ragionamenti spesso confusi. Nel 1893 perde l'uso delle gambe (secondo i medici a causa di tabe dorsale in forma paraplegica, una delle manifestazioni della neurolue), ed è costretto a spostarsi con una sedia a rotelle, mentre dal 1894 soffre di perdita della parola, indici di danni cerebrali e spinali diffusi[39], anche se Sax racconta di una visita di un amico a Nietzsche nel 1899 in cui, secondo la testimonianza, il filosofo era ancora in grado di comunicare, in certi momenti, e non era incosciente, anche se poco reattivo, almeno fino all'ultimo anno di vita (pur all'oscuro del grande dibattito che i suoi scritti cominciavano a suscitare in Europa). Al visitatore che tentava di interloquire con lui, nel 1899, Nietzsche avrebbe risposto "ho davvero scritto alcuni buoni libri?".[22]

Dopo il 1895 visse in stato semi-catatonico, rispondendo solo se sollecitato dalla sorella o dai familiari. Nel 1897 muore di tumore la madre, e nel 1898 e 1899 è colpito nuovamente da ictus, come già anni prima.[22]

Rudolf Steiner descrive ne La mia vita l'incontro con il filosofo avvenuto nel 1896 e da lui definito come "ottenebrato". In quell'incontro egli affermò di essere riuscito a percepire "chiaroveggentemente", secondo le sue teorie più tarde di matrice antroposofico-teosofica, il corpo eterico parzialmente distaccato dal corpo fisico nella zona del capo (per gli antroposofi il distacco del corpo eterico avviene durante il sogno, altrimenti è causa di malattia mentale).[40]

«Là, disteso sul divano, giaceva l'Ottenebrato, con la sua fronte mirabilmente bella di artista e di pensatore. Erano le prime ore del pomeriggio. Gli occhi, pur essendo spenti, apparivano ancora pervasi d'anima; ma di quanto li circondava non accoglievano più che un'immagine a cui era ormai negato l'accesso all'anima. Stavamo dinanzi a lui, ma Nietzsche non lo sapeva. Eppure si sarebbe ancora potuto credere che quel volto spiritualizzato fosse l'espressione di un'anima la quale, nel corso del mattino, avesse intensamente pensato e volesse ora riposare un momento. Credetti che la scossa interiore da me provata si trasformasse in comprensione per il genio il cui sguardo mi fissava senza vedermi. La passività di quello sguardo, lungo e fisso, sprigionò la comprensione del mio proprio sguardo, che in quel momento poté lasciar agire la forza animica dell'occhio, senza che l'altro occhio lo incontrasse. E si presentò alla mia anima di Nietzsche, quasi librata sul suo capo, illimitatamente bella nella sua luce spirituale; liberamente aperta ai mondi spirituali nostalgicamente invocati, ma non trovati, prima dell'oscuramento: incatenata però ancora al corpo, conscio di essa soltanto quando il mondo spirituale era ancora per lei nostalgia...»

Gli ultimi anni e la morte[modifica | modifica wikitesto]

Trasferitosi nel 1897 assieme a Elisabeth nella casa di Weimar (Turingia, Germania), dove la sorella ha fondato tre anni prima il Nietzsche-Archiv (a cui collaborava appunto il giovane Steiner, allora di idee nichiliste modellate su Stirner e Nietzsche), vi muore di polmonite il 25 agosto 1900.[22] Nonostante il suo dichiarato e profondo ateismo, per volontà di parenti e amici viene seppellito con cerimonia religiosa nel cimitero di Röcken.[41] Anche se Nietzsche si era espresso contro i concetti di "sacro" e "santità" numerose volte, durante il funerale Peter Gast lo elogiò affermando "santo sia il tuo nome per tutte le generazioni future!". Postumi escono i rimanenti manoscritti, i Frammenti e il manoscritto "ricostruito" da Gast ed Elisabeth de La volontà di potenza, nonché il libro autobiografico di incerta attribuzione Mia sorella ed io, che secondo i pochi studiosi che ne sostengono l'autenticità, almeno parziale, sarebbe l'ultimo scritto, redatto da Nietzsche durante l'internamento in manicomio e nel 1890 a casa della madre.

Quanto la malattia abbia influenzato il pensiero filosofico di Nietzsche è materia di discussione fra gli studiosi da sempre. La natura della sua follia - almeno per un periodo creativa - rimane ancora parzialmente un mistero, data la plausibilità di tutte le ipotesi. Nei frammenti teorizzava l'autodistruzione della reputazione tramite una follia volontaria come una forma di ascesi superiore. Come molti hanno ipotizzato,[42] la causa del collasso nervoso, in un ambito meno medico e più filosofico, o meglio la concausa che lo spinse al crollo, fu l'enorme sforzo creativo cui si sottopose negli anni precedenti, nonostante la salute che si stava deteriorando. Lo stesso Nietzsche (forse consapevole della sua precarietà: "come mio padre sono già morto, come mia madre vivo ancora, e invecchio", scrive in Ecce Homo) accenna forse a questo sforzo in un famoso aforisma:

«Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.»

«Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te»

Pensiero[modifica | modifica wikitesto]

«Un giorno sarà legato al mio nome il ricordo di qualcosa di enorme – una crisi, quale mai si era vista sulla terra, la più profonda collisione della coscienza, una decisione evocata contro tutto ciò che finora è stato creduto, preteso, consacrato. Io non sono un uomo, sono dinamite.»

La filosofia di Nietzsche prende le mosse dal suo complesso retroterra culturale, specialmente di filologo classico, ammiratore della tragedia greca e poi entusiasta estimatore della nuova musica post-romantica di Wagner, della quale si fa promotore sul piano estetico e filosofico, scorgendo in essa una spinta per la rinascita dello spirito tedesco. A ciò si connette strettamente un intenso studio delle filosofie presocratiche, ad esempio quella di Eraclito, e una loro affermazione rispetto all'egemonia tradizionale dell'impianto socratico-platonico.[43]

Fondamentale per la formazione del giovane Nietzsche è altresì la lettura, nel 1866-67, de Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer, incontro definito dal filosofo "caso divino". Così, in una riflessione registrata in una pagina autobiografica, Nietzsche ricorda la prima lettura del capolavoro schopenhaueriano:

«In esso ogni riga gridava la rinuncia, la negazione e la rassegnazione, lì io guardavo il mondo come dentro uno specchio, e insieme la mia vita e la mia anima, investito di orrore; in esso come fosse un Sole, il grande occhio dell'arte mi fissava, staccandomi dal mondo; io vi vedevo malattia e salvezza, esilio e rifugio e inferno quanto paradiso.»

Fase tragica e wagneriana[modifica | modifica wikitesto]

Spirito apollineo e spirito dionisiaco[modifica | modifica wikitesto]

Nella sua prima vera opera di argomento filosofico, La nascita della tragedia (1872), la tragedia greca viene vista come la massima espressione dello slancio vitale o "spirito dionisiaco", impulsivo e irrazionale, che si coniuga e nello stesso tempo si contrappone a quello apollineo, che rappresenta l'ordine e la razionalità. Il pensiero apollineo e quello dionisiaco sono perciò così definiti:

«Finora abbiamo considerato il pensiero apollineo e il suo opposto, il dionisiaco, come forze artistiche che erompono dalla natura stessa, senza mediazione dell'artista umano e in cui gli impulsi artistici della natura trovano anzitutto e in via diretta soddisfazione: da una parte come mondo di immagini del sogno, la cui perfezione è senza alcuna connessione con l'altezza intellettuale o la cultura artistica del singolo; dall'altra parte come realtà piena di ebbrezza, che a sua volta non tiene conto dell'individuo e cerca di annientare l'individuo e di liberarlo con un sentimento mistico di unità.»

Ne La nascita della tragedia, Nietzsche individua per la prima volta in Socrate il corruttore della tragedia attica, e nella sua influenza sul tragediografo Euripide l'origine del prevalere dello spirito apollineo su quello dionisiaco, espresso dalla vecchia tragedia di Sofocle ed Eschilo. Non a caso Euripide presenta una rappresentazione che può essere vista come negativa della religione dionisiaca ne Le baccanti.[44] La corruzione dello spirito tragico è da Nietzsche considerata come l'originaria decadenza cui si deve una visione astratta e intellettualizzante della vita e della morale, determinata dall'"intellettualismo etico" socratico.

Altrettanto forte è l'avversione di Nietzsche nei confronti di Platone, che egli considera autore di una concezione del mondo fondata sull'idealità metafisica dell'anima data dall'astrazione e sull'allontanamento dal corpo, ossia l'essenza umana e nobile. Da Platone egli ritiene esser nata quella continuità ideologica che lega la filosofia parmenidea con Platone e poi Plotino e, ancora, il cristianesimo (definito "platonismo per il popolo").

Nietzsche attacca, quindi, i tradizionali valori fondamentali della società (della metafisica, del cristianesimo, della democrazia, e del nazionalismo),[45] sostenendo la natura meramente metaforica e prospettica di qualsiasi principio trascendente e della stessa morale, così come di ogni concezione tradizionale. Il suo obiettivo era di smascherare la falsità e l'ipocrisia del sistema culturale su cui si fondava l'Europa dei suoi tempi e in particolare il mondo germanico, ma tutta la storia dell'Occidente è vista come un lungo processo di decadenza dell'uomo, come negazione della vita, quando invece l'affermazione della libertà avrebbe dovuto essere il destino dell'uomo.

I grandi valori della cultura occidentale, quali la verità, la scienza, il progresso, la religione, sono così da smascherare nella loro mancanza di fondamento e nella loro natura di mera finzione. C'è nell'uomo una sostanziale paura verso la creatività della vita e la volontà di potenza, che produce valori collettivi sotto la cui giurisdizione la vita viene disciplinata, regolata, schematizzata.

Un tale nichilismo è tuttavia soggetto, nelle opere di Nietzsche, a una caratterizzazione più profonda e problematica, che egli giunge a delineare in due aspetti fondamentali. La prima forma di nichilismo, il nichilismo passivo (di cui un esempio è ravvisato in Schopenhauer) coincide con la perdita di fiducia dell'uomo europeo verso i valori della propria civiltà; coincide con la "diminuzione vitale", caratterizzata diversamente come perversione della volontà di potenza. Con nichilismo attivo, invece, Nietzsche intende l'atteggiamento che, fattosi forte di una demolizione dei vincoli metafisici che sopprimevano la forza vitale, si propone come creatore di nuove tavole di valori attraverso la loro trasvalutazione.

Deve tenersi presente che le determinazioni che portano Nietzsche al nichilismo derivano dal convincimento della necessità del distacco oggettuale e relazionale che portano da un lato all'affermazione non di un valore determinato ma di valori fluenti che sono alla base della trasvalutazione e che dall'altro consentono nell'analisi della oggettività di disceverare l'oggetto e l'altro ma nello stesso tempo di racchiudere il pensiero in sé stesso a realizzare proprio attraverso tale distacco la volontà di potenza.

È attraverso tale chiusura del pensiero in sé stesso che viene determinato il nichilismo di Nietzsche anche in quanto costituente la scissione dell'interno dall'esterno e attraverso cui si realizza la possibilità di cogliere l'opposizione dicotomica nel pensiero tra razionale in quanto sistematico e irrazionale in quanto nichilistico e distruttivo, rispetto alla quale dinamica si coglie una prospettiva della distinzione e del pari operativismo di nichilismo esteriore e di nichilismo interiore, processo in cui il nichilismo interiore correlato, tramite il dionisiaco, all'istinto ossia alla soddisfazione pone nello stesso tempo la relazione alla volontà di potenza fattori che si relazionano all'esaltazione del dionisiaco come irrazionale anche in quanto fattore non comprimibile e dunque enucleante appieno la possibilità di realizzare la volontà di potenza.

Da tale aspetto fondamentale di Nietzsche connotante il distacco oggettuale e la relazione con l'altro deriva anche il suo apprezzamento, da un lato, della caratteristica della assenza di compassione, che è uno dei fondamenti a base della trasvalutazione e che se non così fondata entrerebbe in contraddizione con il suo nichilismo e dall'altro il suo apprezzamento per i passi biblici e per l'ebraismo che si fondano sulla giustizia divina e in particolare sulla legge dell'"occhio per occhio e dente per dente" cui si unisce appunto quel distacco alla cui base vi è un'assenza di affettività che consente l'affermazione del valore del momento in rispondenza alla volontà di potenza e alla necessità di esistenza dell'esterno anche come altro-soggetto.

L'uomo, per Nietzsche, ha dovuto illudersi per dare un senso all'esistenza, in quanto ha avuto paura della verità, non essendo stato capace di accettare l'idea che "la vita non ha alcun senso", che non c'è nessun "oltre" di essa e che va vissuta con desiderio e libero abbandono pieno di "fisicità". Se il mondo avesse un senso e se fosse costruito secondo criteri di razionalità, di giustizia e di bellezza, l'uomo non avrebbe bisogno di auto-illudersi per sopravvivere, costruendo metafisiche, religioni e morali. L'umanità occidentale, passata attraverso il cristianesimo, percepisce ora un senso di vuoto, trova che "Dio è morto", cioè che ogni costruzione metafisica vien meno davanti alla scoperta che il mondo è un caos irrazionale. Fino a che non sorgerà l'Oltreuomo, cioè un uomo in grado di sopportare l'idea secondo cui l'Universo non ha un senso, l'umanità continuerà a cercare dei valori assoluti che possano rimpiazzare il vecchio dio (inteso come qualsiasi tipo di realtà ultraterrena e non come semplice entità quale potrebbe essere il Dio cristiano); dei sostituti idolatrici quali, ad esempio, lo Stato, la scienza e il denaro.

La mancanza, però, di un senso metafisico della vita e dell'universo fa rimanere l'uomo nel nichilismo passivo, o disperazione nichilista. Le parole di Sileno a Re Mida mostrano un profondo pessimismo e antinatalismo simile a quello di Sofocle (con la citazione dall'Edipo a Colono), di Leopardi, di Schopenhauer e dei suoi discepoli diretti. Sileno è individuato come portatore della saggezza dionisiaca, ovvero del senso tragico dell'esistenza, celato dai greci stessi attraverso l'apollineo, in quanto impossibile da tollerare per l'uomo comune.

«L'antica leggenda narra che il re Mida inseguì a lungo nella foresta il saggio Sileno, seguace di Dioniso, senza prenderlo. Quando quello gli cadde infine tra le mani, il re domandò quale fosse la cosa migliore e più desiderabile per l'uomo. Rigido e immobile, il demone tace; finché, costretto dal re, esce da ultimo fra stridule risa in queste parole: "Stirpe miserabile ed effimera, figlia del caso e della pena, perché mi costringi a dirti ciò che per te è vantaggiosissimo[46] non sentire? Il meglio è per te assolutamente irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma la cosa in secondo luogo migliore per te è morire presto."»

È tuttavia possibile uscire da tale nichilismo, senza ricercare la morte o l'ascesi, comprendendo questa visione e riconoscendo che è l'uomo stesso la sorgente di tutti i valori e delle virtù della volontà di potenza (fase del nichilismo attivo). L'uomo, ergendosi al di sopra del caos e della mancanza di senso della vita, può generare propri significati e imporre la propria volontà. Chi riesce a compiere questa impresa è l'Oltreuomo, cioè l'uomo che ha compreso che è lui stesso a dare significato alla vita. Attraverso le tre metamorfosi dello spirito, di cui parla nel primo discorso del testo Così parlò Zarathustra, Nietzsche mostra come il motto "Tu devi" vada trasformato dapprima nell'"Io voglio", e infine in un sacro "Dire di sì", espresso dalla figura del fanciullo giocondo.

Ovviamente il nichilismo attivo non giustifica i modelli valoriali proposti nel corso dei secoli per dare senso alla realtà, poiché questi non sono altro che il frutto dello spirito apollineo e, pertanto, non corrispondono all'effettiva essenza dell'uomo, che è dionisiaco, ossia legato inscindibilmente a quei "valori" (vitalità, potenza) intrinseci alla sua natura terrena:

«Si trasformi l'Inno alla Gioia di Beethoven in un quadro e non si rimanga indietro con l'immaginazione, quando i milioni si prosternano rabbrividendo nella polvere: così ci si potrà avvicinare al Dionisiaco. [...] e ai colpi di scalpello dell'artista cosmico dionisiaco risuona il grido dei misteri eleusini: "Vi prosternate milioni? Senti il creatore, mondo?".»

Per una rinascita del tragico in Germania[modifica | modifica wikitesto]

Nel primo testo filosofico di Nietzsche La nascita della tragedia del 1872, che è anche una messa a fuoco della sua cultura classica e della mitologia greca, egli concentra la sua attenzione sulle origini del teatro nell'antica Grecia. Si serve di e teorizza perciò due concetti-base, che diverranno poi "ideologici" per lo stesso autore e portatori di numerosi valori, lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo. Il dionisiaco (dal dio Dioniso) in quanto "ebbrezza" rappresenta l'elemento dell'affermazione della vita, della spontaneità, dell'istinto umano, della giocosità e raffigurerà nelle successive opere la volontà di potenza. È l'impulso che esprime la forza vitale propria dell'oltreuomo nella sua totale libertà, l'ebbrezza che trova la sua manifestazione più compiuta nella musica e nella danza.

Il "dionisiaco" gioca dialetticamente con il proprio contraltare, l'"apollineo", ovvero l'armonia delle forme e del vivere. Quando Dioniso vive è Apollo a dormire, viceversa quando Apollo si rappresenta ed è in superficie, Dioniso è "sotterraneo". Il dionisiaco è un continuo ciclo "vita-morte-vita", attraverso il quale tutte le arti sono state create e si sono modificate. L'apollineo è la luce del giorno razionalizzata nell'arte plastica degli scultori dell'epoca classica. L'"apollineo" rappresenta anche la ratio umana che porta equilibrio nell'uomo, che è capace di concepire l'essenza del mondo come ordine e che lo spinge a produrre forme armoniose rassicuranti e razionali. Senza di esso, nell'uomo ci sarebbe un'esplosione di emozioni incontrollate e bisognose di essere controllate.

Molto complesso è lo studio che il filologo Nietzsche fa delle arti greche e della tragedia in particolare. Nel "ditirambo" del coro tragico greco era insito lo spirito dionisiaco (Nietzsche lo chiama appunto "ditirambo dionisiaco"). Nella parola come sempre Nietzsche ricerca la chiave per l'interpretazione della realtà e per portare alla luce ciò che i concetti hanno di arcano dentro. In quanto filologo, ancor prima che filosofo, è sempre il "verbo" il suo primo amore. Dal ditirambo, che è il nucleo del "coro", al testo poetico in cui è scritto il dramma, si svolge la continua alternanza dei due dèi greci Apollo e Dioniso, fino alla suprema e sublime armonia.

L'analisi delle origini della tragedia greca, scorre lungo il testo nietzschiano attraversando tutta la storia di questo lungo percorso, da Archiloco a Euripide, passando per Eschilo e Sofocle fino alla sua stessa fine: la morte della tragedia avvenne per mano di Socrate ovvero di ciò che il filosofo ha rappresentato per la grecità e le sue espressioni artistiche.

Ma come la tragedia ebbe origine dalla musica, Nietzsche auspica che allo stesso modo possa rinascere. Da qui la critica profonda e sentita all'"Opera", in quanto genere artistico in cui vivono inconciliabili contraddizioni di carattere estetico e filosofico. Forte è l'esortazione del filosofo al musicista Richard Wagner - al quale era dedicata l'opera - e ad altri non specificati artisti contemporanei affinché ritrovino e ridestino l'ebbrezza dionisiaca insita nella musica e su di essa, assieme al mito tragico, inaugurino una nuova epoca tragica:

«Meine Freunde, ihr, die ihr an die dionysische Musik glaubt, ihr wisst auch, was für uns die Tragödie bedeutet. In ihr haben wir, wiedergeboren aus der Musik, den tragischen Mythus – und in ihm dürft ihr Alles hoffen und das Schmerzlichste vergessen! Das Schmerzlichste aber ist für uns alle - die lange Entwürdigung, unter der der deutsche Genius, entfremdet von Haus und Heimat, im Dienst tückischer Zwerge lebte. Ihr versteht das Wort - wie ihr auch, zum Schluß, meine Hoffnungen verstehen werdet.»

«Amici miei, voi che credete nella musica dionisiaca, sapete anche che cosa significhi per noi la tragedia. In essa noi abbiamo, rinato dalla musica, il mito tragico – e in questo potete sperare tutto e dimenticare ciò che è più doloroso! Ma ciò che è più doloroso per tutti noi - il lungo degrado nel quale, lontano da casa e dalla sua patria, al servizio di perfidi nani, è vissuto il genio tedesco. Voi capite quello che dico, così come, infine, capirete le mie speranze.»

Fase illuministica[modifica | modifica wikitesto]

Secondo Eugen Fink, che per primo ha parlato dell'"Illuminismo di Nietzsche"[47] questo percorso, che inizia con Umano, troppo umano (1878-1880), coincide con l'avvento della scrittura aforistica, e risulta caratterizzato dal ripudio dei vecchi maestri, come Schopenhauer e, in particolare, Wagner. Nietzsche rinnega la stima e l'amicizia personale con il musicista, di cui tanto aveva ammirato L'Anello del Nibelungo e il Tristano e Isotta, in quanto simboli dell'umana lotta nel tentativo di convivere con i propri impulsi annullandosi nella materia, al di fuori di qualsiasi concetto religioso. Ora lo accusa di essere diventato un tipico decadente, che con il Parsifal ricade nel più becero misticismo cristiano, quale ridicola rappresentazione di un mondo fasullo e immaginario.

In questo periodo, il filosofo abbandona la "metafisica dell'artista" (anche questa una definizione del sopracitato Fink), per privilegiare la scienza. Considererà l'arte come il residuo di una cultura mitica. Il redentore della cultura non sarà più l'artista o il genio (come invece pensava Wagner) ma il filosofo educato "alla scuola della scienza". Sarà illuminista,[48] nel senso che si troverà impegnato in un'opera di critica della cultura tramite la scienza, che egli ritiene sia un metodo di pensiero, piuttosto che un insieme di tutte le scienze particolari. Un metodo critico di tipo storico e genealogico, perché non esistono realtà immutabili e statiche, ma ogni cosa è l'esito di un processo che va ricostruito.

I concetti base di questo periodo sono lo spirito libero e la filosofia del mattino. Lo spirito libero si identifica con il viandante, cioè con colui che grazie alla scienza riesce a emanciparsi dalle tenebre del passato, inaugurando una filosofia del mattino che si basa sulla concezione della vita come transitorietà e come libero esperimento senza certezze precostituite.

Fase nichilistica[modifica | modifica wikitesto]

«Ciò che non mi uccide, mi rende più forte.»

L'ultima fase è caratterizzata dai concetti più celebri della sua filosofia: nichilismo attivo, relativismo, oltreuomo, trasvalutazione dei valori, eterno ritorno e volontà di potenza.

Per quanto riguarda lo sviluppo del pensiero di Nietzsche, è stato osservato nella ricerca che, sebbene egli abbia trattato temi "nichilistici" (pessimismo, identificazione del nirvana con il nulla e il non-essere, come in Schopenhauer[49]) a partire dal 1869, l'uso concettuale del nichilismo ha avuto luogo per la prima volta in appunti manoscritti a metà del 1880. In questo periodo viene pubblicata un'opera allora popolare, Lo sviluppo del nichilismo di Karlowitz[50] che ricostruisce il cosiddetto "nichilismo russo" di stampo vagamente anarchico, sulla base dei resoconti dei giornali russi, opera che fu significativa per la terminologia di Nietzsche in generale.[51]

Contro Socrate, Platone e cristianesimo[modifica | modifica wikitesto]

Riprendendo le sue precedenti idee, nella fase illuministica e poi nichilistica, il filosofo attacca platonismo e cristianesimo. Secondo Nietzsche la decadenza è il rifiuto dell'amore per la vita e della creatività, della spontaneità del vivere naturale e nello stesso tempo "tragico", dunque dello spirito dionisiaco. Per lui colui che per primo ha condizionato negativamente la civiltà occidentale verso questo annullamento della vita è stato Socrate: l'errore di Socrate è di aver sostituito alla vita il pensare alla vita e la conseguenza di ciò è il non-vivere.

Socrate ritiene che la ragione sia l'essenza dell'uomo e che le passioni, residuo di animalità, possano e debbano essere dominate. Per Socrate una vita fondata sulla ragione è una vita felice, mentre una vita dominata dalle passioni è destinata a dolorosi conflitti e turbamenti. Nietzsche sostiene che l'accettazione della condanna a morte per Socrate, che obbedisce alle leggi pur ritenendole ingiuste e, come riportato da Platone, ringrazia Asclepio dopo aver bevuto la cicuta dicendo ai discepoli che gli sono debitori di un gallo, rappresenta l'estrema affermazione degli errori del filosofo e del suo rifiuto dei valori vitali a favore della metafisica. Nietzsche ritiene infatti che Socrate ringrazi il dio della medicina per averlo guarito dalla malattia del vivere: «Queste ridicole e terribili "ultime parole" significano per chi ha orecchie: "O Critone, la vita è una malattia!"»[52]

Anche Platone ha indirizzato la vita verso un mondo astratto e irreale, e in questo processo di decadenza si inserisce poi il cristianesimo, "platonismo per il popolo". Quest'ultimo ha prodotto un modello di uomo malato e represso, in preda a continui sensi di colpa che avvelenano la sua esistenza, dettati dal motto cristiano del continuo pentimento e della richiesta implorata di salvezza e perdono.

«Al cristianesimo la malattia è necessaria, pressappoco come alla grecità è necessaria un’esuberanza di salute - rendere malati è la vera intenzione recondita dell'intero sistema procedurale della Chiesa per salvare se stessa [...] una religione che ha insegnato a fraintendere il corpo, che non vuole sbarazzarsi delle superstizioni dell'anima, che fa dell'insufficiente nutrimento un "merito", che nella salute combatte una specie di nemico, di diavolo, di tentazione, che vuole dare da intendere che si possa portare in giro un'"anima perfetta" in un cadavere di corpo.»

Perciò l'uomo cristiano, al di là della propria maschera di serenità, è psichicamente tormentato, nasconde dentro di sé un'aggressività rabbiosa contro la vita ed è animato da risentimento contro il prossimo. Nietzsche crea in questo periodo le metafore del guerriero e del sacerdote: il primo rappresenta il manifestarsi della volontà di potenza, il secondo invece, timoroso dei propri mezzi, costituisce il "sottomesso" che a una morale dei forti, antepone una morale dei deboli, facilmente accessibile, che costituisce la negazione vera e propria dell'incondizionata gioia di vivere.

Più che con la figura di Gesù (verso cui manifesta simpatia, considerandolo un "santo anarchico, sia pure un po' idiota", che se fosse vissuto a lungo avrebbe ritrattato la sua dottrina[53]) Nietzsche è polemico contro il Cristianesimo («la parola “cristianesimo” è un equivoco -, in fondo è esistito un solo cristiano e questi morì sulla croce. Il "Vangelo" morì sulla croce»[54], scrive) ideato da Paolo, in quanto religione dei «poveri di spirito», fondata sul risentimento e sulla cattiva coscienza.

«Si legga Lucrezio, per capire che cosa ha combattuto Epicuro: non il paganesimo, ma il "cristianesimo", intendo dire la corruzione delle anime per mezzo dei concetti di colpa, pena e immortalità. Egli combatteva i culti sotterranei, l'intero cristianesimo latente - negare l'immortalità allora era già una vera redenzione. Ed Epicuro avrebbe vinto, ogni spirito ragguardevole nell'impero romano era epicureo: in quella apparve Paolo. Paolo: l'odio dei Ciandala contro Roma, incarnato, fatto genio: il giudeo, l'eterno giudeo par excellence. Il cristianesimo come formula per superare – e per assommare – i culti sotterranei d'ogni sorta, quelli di Osiride, della grande Madre, di Mitra, per esempio: in questa intuizione sta il genio di Paolo.»

L'idiozia del Cristo, invece, non deve però caricarsi di una sola accezione negativa: "idiota" è l'individuo che non partecipa della collettività, del modus intellegendi condiviso, e sposta la sua attenzione verso la propria interiorità abbandonando la realtà: probabilmente un riferimento a L'idiota di Dostoevskij, scrittore cristiano a cui Nietzsche si sente legato per lo psicologismo, e al protagonista Myškin, che viene visto dall'autore russo come un Cristo moderno, un uomo ideale e "ingenuo", che finisce per impazzire.[55]

Il filosofo accusa però proprio la religione cristiana di creare questo equivoco e di essere uno pseudo-umanesimo, colpevole di «agire pietosamente verso tutti i malriusciti e i deboli»,[56] opponendosi alla vera filantropia e all'aggressività naturale della lotta per l'esistenza: «I deboli e i malriusciti devono perire, questo è il principio del nostro amore per gli uomini.»[57] Riguardo alla "salute", anche questo passo può essere interpretato e derivato dalla lettura dell'intellettuale russo, che scrive nel Diario di uno scrittore che il suo interesse per personaggi problematici deriva dal fatto "che moltissime persone sono malate appunto della loro salute, cioè di una smisurata sicurezza della propria normalità (...) Questi uomini pieni di salute non sono così sani come credono, ma, al contrario, sono molto malati e debbono curarsi"[58]. La vera salute è quindi l'opposto della salute intesa dai più. Nietzsche contesta soprattutto il fatto che «l'individuo fu considerato dal cristianesimo così importante, posto in modo così assoluto, che non lo si poté più sacrificare, ma la specie sussiste solo grazie a sacrifici umani».[59] Il filosofo deve comunque porsi come maestro verso chi può e vuole liberarsi dalla sua condizione approdando alla vera salute:

«Mite è Zarathustra con gli ammalati. In verità egli non s’irrita nè del modo con cui cercano di consolarsi nè della loro ingratitudine. Possano risanare, superare sè stessi, e crearsi un corpo più perfetto! E neppur s'adira Zarathustra col convalescente, che segue con trepida tenerezza la sua illusione ed a mezzanotte s'aggira intorno alla tomba del suo Dio: ma nelle lagrime di costui egli vede ancora l'indizio del corpo ammalato. E ammalati ve n’ebbe sempre di molti tra i poeti ed i cercatori di Dio: e tutti odiavano furiosamente chi aspirava alla conoscenza e quella più recente tra le virtù che ha nome sincerità. Guardarono sempre all’indietro, essi, verso tempi più oscuri [...]. Troppo bene conosco costoro che si credono simili a Dio: essi vogliono imporre la fede e chiamano il dubbio peccato. E per ciò ascoltano volentieri i predicatori della morte e predicano essi stessi i mondi soprannaturali. Ascoltate piuttosto, o miei fratelli, la voce del corpo ridonato alla salute: è questa una voce più sincera e più pura. Più sinceramente e puramente parla il corpo sano, il corpo saldo, perfetto: egli vi parla del senso della terra.[60]»

Ribaltando le gerarchie di valori (anche con l'esempio dell'alto albero le cui radici scavano però nella profondità) afferma anche che «"L'uomo è cattivo", così parlano con mio conforto i più saggi. Ah se fosse pur vero anche oggi! Giacché il male è la migliore energia dell'uomo».[61] Specifica anche sempre ne L'anticristo che «il pathos aggressivo appartiene necessariamente alla Forza, tanto quanto il sentimento di vendetta e il ressentiment appartiene alla debolezza». Al forte appartengono anche il "pathos della distanza" (nozione introdotta in Al di là del bene e del male) della casta "aristocratica" e l'intelletto, mentre il contrario, l'uguaglianza anti-gerarchica tra diversi e l'assenza di intelletto, è ciò che rende debole e malriuscito un individuo, nonché suddito del padrone. La vittoria della morale degli "schiavi ringhianti" mascherata da compassione universale, democrazia e diritti umani, secondo Nietzsche, ha rovesciato i valori tradizionali di bellezza e nobiltà sostituendoli con la venerazione della debolezza e della miseria.[62]

«Nessuno oggi ha più il coraggio di vantare diritti particolari, diritti di supremazia, un sentimento di rispetto dinanzi a sé e ai suoi pari – un pathos della distanza... La nostra politica è malata di questa mancanza di coraggio! – L'aristocraticità del modo di sentire venne scalzata dalle più sotterranee fondamenta mercé questa menzogna dell'eguaglianza delle anime; e se la credenza nel «privilegio del maggior numero» fa e farà rivoluzioni, – è il cristianesimo, non dubitiamone, sono gli apprezzamenti cristiani di valore quel che ogni rivoluzione ha semplicemente tradotto nel sangue e nel crimine!»

Queste nozioni di tipo tradizionalista-aristocratico, assieme a quella più ribelle e individualista dell'oltreuomo e alla volontà di potenza verranno distorte poi dal nazionalsocialismo, specialmente con lo sviluppo della teoria della razza superiore e con l'eugenetica nazista (Nietzsche, pur avversando la mentalità del "giudeo", respinge l'antisemitismo).

Nonostante questo, Nietzsche dichiara relativi e falsi i concetti di bene e male, che dovranno essere superati, in quanto «quel che si fa per amore, è sempre al di là del bene e del male.»[63] Sempre nelle ultime opere, descrive il cristianesimo come la religione della decadenza ("decadénce"), così come il buddhismo, che al contempo (a differenza del primo) ammira in quanto non lotta contro il peccato ma contro il dolore.

Le pagine finali di L'Anticristo sono un durissimo e sarcastico attacco a questa religione, la cosiddetta "legge contro il cristianesimo", definito un vizio ("Il cristianesimo diede da bere del veleno ad Eros. Costui non ne morì, ma degenerò in vizio", scrive altrove).

«Data nel dì della salute, nel primo giorno dell'anno uno

(– il 30 settembre 1888 della falsa cronologia)

Guerra mortale contro il vizio: il vizio è il Cristianesimo

Prima proposizione. – Viziosa è ogni specie di contronatura. La più viziosa specie d'uomo è il prete: egli insegna la contronatura. Contro il prete non si hanno motivi, si ha la prigione.

Seconda proposizione. – Partecipare ad un ufficio divino è un attentato alla pubblica moralità. Si deve essere più severi contro i protestanti che contro i cattolici, più severi contro i protestanti liberali che contro quelli di stretta osservanza. Il delittuoso dell'essere cristiani cresce vieppiù ci si avvicini alla scienza. Il criminale dei criminali è quindi il filosofo.

Terza proposizione. – Il luogo esecrando in cui il Cristianesimo ha covato le sue uova di basilisco sia distrutto pietra su pietra e sia il terrore di tutta la posterità quale luogo abominevole della terra. Su di esso si allevino serpenti velenosi.

Quarta proposizione. – La predicazione della castità è istigazione pubblica alla contronatura. Ogni disprezzo della vita sessuale, ogni contaminazione della medesima mediante la nozione di «impurità» è vero e proprio peccato contro il sacro spirito della vita.

Quinta proposizione. – Chi mangia allo stesso tavolo con un prete sia proscritto: con ciò egli si scomunica dalla retta società. Il prete è il nostro Ciandala – lo si deve mettere al bando, affamare, menare in ogni specie di deserto.

Sesta proposizione. – Si chiami la storia «sacra» sia chiamata col nome che merita in quanto storia maledetta; le parole «Dio», «salvatore», «redentore», «santo» siano usate come oltraggi, come epiteti da criminali.

Settima proposizione. – Il resto è conseguenza.

L'Anticristo»

In Così parlò Zarathustra Nietzsche dichiara nel prologo la sua avversione al trascendente:

«Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt Denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden! Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht. Verächter des Lebens sind es, Absterbende und selber Vergiftete, deren die Erde müde ist: so mögen sie dahinfahren!»

«Vi scongiuro, fratelli, restate fedeli alla terra e non credete a quelli che vi parlano di sovraterrene speranze! Essi sono degli avvelenatori, che lo sappiano o no. Sono spregiatori della vita, moribondi ed essi stessi avvelenati, dei quali la terra è stanca: se ne vadano pure!»

Da ciò la proposta di Nietzsche di una trasmutazione o inversione dei valori. Si proclama egli stesso il "primo immoralista" della storia; egli non intende tuttavia proporre l'abolizione di ogni valore o l'affermazione di un tipo di uomo in preda al gioco sfrenato degli istinti[64], ma contrappone ai valori antivitali della morale pessimistica tradizionale una nuova tavola di valori a misura del carattere terreno dell'uomo.[65] Per Nietzsche l'uomo è nato per vivere sulla Terra, la sua esistenza è interamente corpo, realtà sensibile. Infatti Zarathustra afferma: io sono corpo tutto intero e nient'altro.[66] L'anima, secondo Nietzsche, è solo un'immagine metaforica e semplicistica della ricchissima varietà di desideri, inclinazioni e sensazioni che attraversano il corpo in ogni istante: questa rivendicazione della natura terrestre dell'uomo è implicita nell'accettazione totale della vita che è propria dello spirito dionisiaco e dell'immagine dell'oltreuomo. La Terra non è più l'esilio e il deserto dell'uomo, ma la sua dimora gioiosa.

Morte di Dio[modifica | modifica wikitesto]

«Dio è morto! Dio resta morto! E lo abbiamo ucciso noi!»

L'affermazione della libertà e della spontaneità presuppone il superamento dei condizionamenti, delle regole, degli obblighi derivanti dalle credenze religiose o comunque dal riferimento a entità metafisiche. Ma comporta anche una conseguenza che pochi hanno la forza sufficiente per affrontare: assumersi la piena e definitiva responsabilità di ogni decisione, di ogni azione. Ogni comportamento è soggetto a una decisione individuale in quanto non esistono più valori trascendenti sui quali appiattirsi in modo conformistico.[69] I contemporanei di Nietzsche dimostrano in mille circostanze di non essere più guidati dalla fede come poteva accadere agli uomini del Medioevo ma, per non essere obbligati ad affrontare le proprie responsabilità, non vogliono riconoscerlo neppure di fronte a sé stessi.

Celebre è la figura dell'"uomo folle"[70][71] ("der tolle Mensch"), prefigurazione dell'Oltreuomo, ne La gaia scienza, che gira in pieno giorno con una lanterna accesa, urlando "Cerco Dio!", attirandosi così lo scherno dei presenti (si tratta di una parodia del famoso episodio in cui il filosofo cinico Diogene di Sinope cerca l'uomo, narrato da Diogene Laerzio). Alla richiesta di spiegazioni l'uomo afferma che Dio è morto, ovvero che nessuno crede più veramente. Ma nell'atto stesso di compiere questa affermazione si trova di fronte allo scetticismo e all'indifferenza, quando non alla derisione.[70] Egli stesso si definisce come il "testimone" di un omicidio compiuto dall'intera umanità. E allora: "Vengo troppo presto" egli ammette, poiché gli uomini non sono ancora pronti ad accettare questo cambiamento epocale. I valori tradizionali sono sempre più pallidi («non è il nostro un eterno precipitare? E all'indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? (...) Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? – Non si è fatto piú freddo? Non seguita a venire notte, sempre più notte?») sempre più estranei alla coscienza, ma i nuovi valori, quelli della gioiosa accettazione della vita e della fedeltà alla terra, sono ancora al di là dell'orizzonte: "Questo enorme evento è ancora per strada e sta facendo il suo cammino", ma come l'uomo ha annunciato "anche gli dèi si decompongono" e le stesse chiese non sono altro che "le fosse e i sepolcri di Dio".[70]

L'annuncio della morte di Dio ha una straordinaria efficacia retorica e forse anche per questo non è stato sempre compreso a fondo: taluni interpreti si sono limitati a leggerlo come l'ennesimo attacco al Cristianesimo e non ne hanno percepito la profondità e la complessità. Infatti Nietzsche con questa affermazione intende annunciare la fine di ogni realtà trascendente, indipendentemente dal culto che predichi tale realtà. Egli considera ciò come il compimento di un processo nichilistico necessario, le cui radici si ritrovano nell'atto di omissione e di oblio del dionisiaco, che ha consentito all'apollineo, nel corso della secolarizzazione, di trovare modelli metafisici ragionevoli, capaci di giustificare il "senso dell'essere", ma che prima o poi, secondo l'autore tedesco, avrebbero dovuto fare i conti con la vera essenza vitale della natura umana, quale, appunto, il dionisiaco, ossia ciò che lega alla terra e alla vita.

Nietzsche è anche considerato, e non senza buoni motivi, come uno dei precursori dell'esistenzialismo ateo moderno per alcuni elementi etici che lo anticipano, per quanto questo si caratterizzi per aspetti di pessimismo esistenziale che in Nietzsche sono in gran parte assenti.

Oltreuomo e volontà di potenza[modifica | modifica wikitesto]

«Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.»

«Bisogna avere ancora il caos dentro di sé per generare una stella danzante.»

Nietzsche propugna dunque l'avvento di un nuovo tipo di uomo, libero dalle dottrine di metafisica platonico-cristiana e di moralità plebea socratica, il quale vive come si nota similmente ad un nobile greco, individualista e capace di liberarsi dai pregiudizi e dai vecchi schemi, di smascherare con il metodo genealogico l'origine umana troppo umana dei valori, nonché di farsi consapevolmente creatore di valori nuovi: l'oltreuomo. Non sarebbe corretto definire un uomo del genere superuomo: super indica sopra, quindi "super-uomo" vuol dire "colui che è sopra gli uomini" e li schiaccia.[72] Secondo l'interpretazione di Gianni Vattimo, introdotta nel suo testo Il soggetto e la maschera, il termine oltre-uomo, ovvero colui che ha superato l'uomo ed è andato oltre la sua condizione, rispecchia molto meglio la visione di Nietzsche. Inoltre, oltre-uomo sarebbe la traduzione letterale del tedesco Übermensch, mentre super-uomo dovrebbe essere tradotto come Oben-Mensch.[73]

L'oltreuomo, secondo la comune interpretazione (Vattimo, Colli, Montinari), non schiaccia invece gli altri ma procede al di là delle convenzioni e dei pregiudizi che attanagliano l'uomo. Esso ha dei valori differenti da quelli della massa degli uomini, quella massa che ha aderito alla filosofia dei sacerdoti e degli imbonitori per farsi schiava di essi. Egli solo è in grado di non sostituire ai vecchi idoli quelli nuovi, ma fondare il nuovo mondo, e l'uomo attuale non è altro che "una corda tesa tra la scimmia e l'oltreuomo" stesso, secondo le parole di Nietzsche.[72] Nei frammenti confluiti nella Volontà di potenza Nietzsche afferma che ciò che lui racconta "è la storia dei prossimi due secoli. Io descrivo ciò che viene, ciò che non può fare a meno di venire: l'avvento del nichilismo. Questa storia può già ora essere raccontata".[74] L'oltreuomo è colui che ha compreso che è lui stesso a dare significato alla vita e fa sua la cosiddetta "morale aristocratica" che "dice sì" alla vita e al mondo.[72] Egli non conosce bene e male, è al di là di essi, anche ciò che è negativo per gli uomini normali per lui diventa un male minore a volte pur necessario; anche i mali sono necessari: Zarathustra fa l'esempio del fare la guerra o delle "passioni" come calunnia, invidia, diffidenza, che solo l'oltreuomo può sopportare e trasformare in virtù.[75] Più nulla che è considerato "male" scaturisce fuori dall'interno: "l'uomo è qualcosa che deve essere superato. Per questo devi amare le tue virtù: perché perirai per causa loro", in seguito all'invidia e alla gelosia prodotte e scagliate contro l'uomo superiore dagli altri umani, gli ultimi uomini. Essi provano infatti ressentiment: esso è uno dei frutti della morale degli schiavi ovvero del moralismo cristiano che incapace di assurgere alle vette del superuomo si piega ed esalta i valori dell'umiltà e della rinuncia predicati dall'altruismo e dall'egualitarismo cristiano da cui si generano sentimenti di odio.

«Dove realmente l'uguaglianza è penetrata ed è durevolmente fondata, nasce quell'inclinazione, considerata in complesso immorale, che nello stato di natura sarebbe difficilmente comprensibile: l'invidia. L'invidioso, quando avverte ogni innalzamento sociale di un altro al di sopra della misura comune, lo vuole riabbassare fino ad essa. Esso pretende che quell'uguaglianza che l'uomo riconosce, venga poi anche riconosciuta dalla natura e dal caso. E per ciò si adira che agli uguali le cose non vadano in modo uguale.»

Con l'amicizia dionisiaca, caratterizzata dal sano naturale egoismo non ci sono più risentimento e incomprensione. L'oltreuomo conosce e supera il senso tragico della vita trasformandolo in gioia e piacere, da qui l'ammirazione di Nietzsche sia per la tragedia greca (in particolare Eschilo), quale mezzo educativo all'eroica tragicità della vita, sia per il prometeico istinto dell'uomo rinascimentale (l'"uomo universale" o il condottiero spregiudicato) che nella sua completezza teorica e pratica sapeva tendere oltre l'"umano troppo umano"; con una magnificenza creatrice, culturale e politica, che quell'impulso vitale, "al di là del bene e del male", comporta. Per lui, e ai suoi tempi, quest'uomo era ancora stato incarnato recentemente, in particolare, da Napoleone e Goethe.[72] L'oltreuomo è discepolo di Dioniso poiché accetta la vita in tutte le sue manifestazioni, nel piacere del divenire inteso come alternanza di vita e morte, gioia e dolore: «La vita è una sorgente di piacere: ma per colui nel quale parla lo stomaco guasto, padre dell'afflizione, tutte le fonti sono avvelenate»[76], così "dove beve anche la plebe".[77]

«Poiché prevedo che fra breve dovrò presentarmi all'umanità col più grave problema che le sia mai stato posto, mi pare indispensabile dire chi sono. [...] Io non sono affatto un orco, un mostro di immoralità: sono il contrario di quella specie d'uomo che finora è stata onorata come virtuosa. [...] Sono un discepolo del filosofo Dioniso, preferirei essere un satiro piuttosto che un santo. [...] L'ultima cosa che io mi sognerei di promettere sarebbe di migliorare l'umanità. Io non innalzo nuovi idoli; gli antichi forse potrebbero imparare da me che cosa significhi avere i piedi d'argilla. Rovesciare gli idoli - così io chiamo gli ideali - ecco il mio compito. [...] Chi sa respirare l'aria che circola nei miei scritti, sa che è l'aria delle grandi altezze, che è un'aria fine. [...] La filosofia nel senso in cui finora l'ho interpretata e vissuta io, è libera vita tra i ghiacci, in alta montagna, è la ricerca di tutto ciò che vi è di strano e di enigmatico nell'esistenza, di tutto ciò che finora era inibito dalla morale.»

L'oltreuomo affronta la vita con "pessimismo coraggioso", unisce il fatalismo (amor fati) alla fiducia e si è liberato dai logori concetti del bene e del male attraverso un'elitaria indifferenza a valori etici che considera morti. Per l'oltreuomo ogni istante è il centro del suo tempo di cui è sempre protagonista. L'eterno ritorno, cioè l'eterna ripetizione, è la dottrina che Nietzsche mette a capo della nuova concezione del mondo e dell'agire umano. Per Nietzsche ogni momento del tempo, cioè l'attimo presente, va vissuto in modo spontaneo, senza continuità con passato e futuro, perché passato e futuro sono illusori: infatti ogni momento si ripete identico nel passato e nel futuro, come un dado che, lanciato all'infinito (poiché il tempo è infinito), darà un numero infinito di volte gli stessi numeri, in quanto le sue scelte sono un numero finito. Il vero oltreuomo è, in conclusione, colui che danza - non più in catene - liberamente e con leggiadria; è il Sé risvegliato del corpo, lo spirito libero tout court.[72]

Eterno ritorno[modifica | modifica wikitesto]