Nichilismo

«...il principio delle cose, e di Dio stesso, è il nulla.»

Il termine nichilismo, o nihilismo (dal latino medievale nichil, "nulla"), nella lingua tedesca Nihilismus, fu adottato in Germania dalla fine del XVIII secolo nell'ambito della polemica sulle conclusioni della filosofia di Kant; si diffuse in seguito ampiamente con la pubblicazione della lettera di F.H. Jacobi a Fichte del 1799[1] dove acquistò in modo critico il senso generico di critica radicale demolitrice di ogni filosofia che pretendesse di possedere un reale contenuto di verità.[2][3]

Comunemente indica anche ogni atteggiamento genericamente rinunciatario e negativo nei confronti del mondo con le sue istituzioni e i suoi valori,[3] nonché un sentimento di generale disperazione derivata dalla convinzione che l'esistenza non abbia alcuno scopo, per cui non vi è necessità di regole e leggi;[4] quest'ultima idea non è condivisa da tutti i nichilisti: movimenti, ad esempio, come il futurismo e il decostruttivismo,[5] sono stati spesso identificati da diversi autori come "nichilistici" in numerosi contesti.

Il nichilismo, infatti, assume diverse caratteristiche a seconda del contesto storico in cui si inquadra: per esempio, Jean Baudrillard e altri, come il filosofo ateo Michel Onfray[6], hanno spesso definito il postmodernismo come un'epoca nichilista,[7] e diversi teologi cristiani e figure di autorità religiose (nonostante vi siano stati in passato correnti religiose vicine ad un certo nichilismo come la mistica renana) hanno spesso sostenuto che il postmodernismo[8] e diversi aspetti della modernità si caratterizzano per il rifiuto del teismo, aspetto questo che porta a identificarli con il nichilismo, che in ambito cattolico è spesso apparentato all'ateismo. Aspetti nichilistici possono riscontrarsi anche nell'accezione moderna e contemporanea di cinismo[5][9]. Controverso è, invece, se lo scetticismo sia un pensiero nichilista. Pensatori e autori collegati al nichilismo sono ad esempio Gorgia, Arthur Schopenhauer, Giacomo Leopardi, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, il Marchese de Sade, Louis-Ferdinand Céline, Albert Caraco, Albert Camus, Emil Cioran, Howard Phillips Lovecraft, Giuseppe Rensi, Eduard von Hartmann, Max Stirner.

Storia del nulla[modifica | modifica wikitesto]

«Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità: tutto è vanità.»

Se ci riferiamo al nichilismo soprattutto riguardo alla sua origine etimologica, al punto da sostenere che quella concezione equivale a un pensiero incentrato sul "nulla", dovremmo affermare che se ne possano trovare tracce sin dai primordi e nel seguito della storia della filosofia, a partire dal libro biblico del Qoelet, in cui si legge che tutto è "vano" e non vi è mai "nulla di nuovo" (nihil sub sole novum), pur risolvendosi poi nell'accettazione salvifica finale della religiosità ebraica.[10][11] Il primo autore filosofico che tratta il problema del nulla appare essere Gorgia (485/483-375), sofista e relativista che afferma:

«Nulla è; se anche qualcosa fosse, non sarebbe conoscibile; se anche qualcosa fosse conoscibile, non sarebbe comunicabile agli altri.»

Un altro nichilismo antico, di tipo morale, è quello di Egesia di Cirene, membro dissenziente della scuola cirenaica per cui l'unico bene è il piacere immediato (edonismo), ma secondo Egesia esso non è raggiungibile o costa troppa sofferenza (paradosso dell'edonismo). Quindi:

«La felicità è [...] irrealizzabile. Vita e morte sono da prendersi senza preferenza [...]. Per l'insensato vivere può essere vantaggioso, per l'uomo saggio indifferente.»

In India si ritrova invece una scuola simile agli atomisti, i Cārvāka, di intonazione materialista e parzialmente nichilista.

Alcuni autori identificano il nichilismo e l'esistenzialismo, che enfatizzano la mancanza di significato dell'esistenza terrena, come derivati dello gnosticismo antico. Lo storico delle religioni Ioan Petru Culianu invece nega, a parte alcune somiglianze formali, una reale affinità tra lo gnosticismo antico e il nichilismo moderno (anche nella forma esistenzialista), in quanto il primo ha un carattere fortemente metafisico, rappresentando una estrema affermazione della trascendenza a spese del mondo sensibile, mentre il secondo ha una prospettiva puramente mondana e anti-metafisica[12]; per lo stesso motivo contesta chi (come Voegelin) vede nella modernità una realizzazione dei principi gnostici.

Si dovrebbero poi includere tra i teorici del nulla: Fredegiso di Tours (VIII sec.), allievo di Alcuino di York, il quale nel suo De substantia nihili et tenebrarum pensa che il nulla esista e che quindi debba avere una sua sostanza; Giovanni Scoto Eriugena, che nel IX secolo inizia il terzo libro del suo De divisione Naturae con la Quaestio de nihilo tentando un'interpretazione che soddisfi la filosofia greca e la teologia cristiana; il teologo della mistica renana Meister Eckhart (XIII secolo), che nel suo assoluto misticismo arriva ad affermare che Dio e il nulla, «l'angelo, la mosca e l'anima» sono la stessa cosa.[13] L'ossessione della definizione del nulla prosegue in età rinascimentale con Charles de Bovelles, che nel suo Liber de nihilo (1509) sulla «negazione originaria della materia» tenta di fondare una teologia negativa. Anche Leonardo da Vinci si perde nella concezione del nulla quando riflette che «Infralle cose grandi che infra noi si trovano, l'essere del nulla è grandissimo»[14].

Leibniz nel XVII secolo si avventurerà nella definizione del nulla quando si chiederà:

«Pourquoi il y a plustôt quelque chose que rien?»

«Perché esiste qualcosa invece che il nulla?»

rispondendo:

«Car le rien est plus simple et plus facile que quelque chose»

«Perché il nulla è più semplice e più facile che [concepire] qualche cosa»

Sempre nel XVII secolo John Wilmot, conte di Rochester, scrittore e cortigiano, fu un discepolo libertino e nichilista di Thomas Hobbes e di altri materialisti di intonazione neo-epicurea.

«Dopo la morte, il nulla; e nulla è la morte.»

Storia del nichilismo moderno[modifica | modifica wikitesto]

Esordio: Jacobi e Schopenhauer[modifica | modifica wikitesto]

Il nichilismo inteso come una dottrina che sostiene la negazione radicale di un determinato sistema di valori esordisce - dopo la crisi della ragione dell'illuminismo, che a sua volta aveva messo in crisi la fede tradizionale - con la polemica di Jacobi nei confronti di Fichte: nella sua Lettera a Fichte del 1799, egli definì nichilistico il trascendentalismo kantiano, che dissolveva il mondo in apparenza e lo destituiva della sua consistenza.[2]

Più tardi Schopenhauer, ne Il mondo come volontà e rappresentazione (1819), s'inoltrò in un radicale confronto con il nulla semplificando la dottrina kantiana. Egli distinse un mondo di fenomeni concepito come pura apparenza, e un mondo invisibile della volontà che però esiste solo per essere negata attraverso l'ascesi, come noluntas, ossia come volontà che si nega o che anela al nulla.[2]

Il fenomeno materiale è per Schopenhauer solo parvenza, illusione, sogno: tra noi e la vera realtà è come se vi fosse uno schermo che ce la fa vedere distorta e non come essa è veramente: il velo di Maya di cui parla la filosofia indiana, alla quale Schopenhauer spesso si rifà, pur cogliendone e accettandone solo l'aspetto pessimistico. Da Schopenhauer questi concetti passeranno a parte della cultura tedesca ed europea successiva, anche con l'incontro con le religioni orientali vere e proprie; è stata osservata la somiglianza tra i concetti di Māyā e Brahman dell'induismo con quelli di fenomeno e noumeno tipici dell'idealismo tedesco, ricavati dal platonismo (idea e forma sensibile), ma anche dell'ātman con l'anima del mondo; nota è infatti la derivazione del platonismo dal pitagorismo, che secondo alcuni aveva però ascendenze greco-indiane.[16]

Il mondo dunque è una propria rappresentazione, una propria illusione ottica, una copia imperfetta celante la vera realtà delle cose (da questa asserzione traspare l'influenza dello studio di Platone). Tuttavia egli non crede ad un perfetto mondo delle idee. Per poter giungere alla realtà noumenica, quella vera, non si può quindi percorrere la strada della conoscenza razionale, visto che è relegata alla sfera della rappresentazione, che in base al quadruplice principio di ragion sufficiente ci mostrerà sempre un mondo totalmente determinato. La vera soluzione è l'ascesi: rendersi trasparenti alla volontà che continuerà ad attraversarci ma non troverà più il corpo. Quindi vivere una non vita con l'estenuazione dell'organismo, raggiungendo la nolontà, cioè la non-volontà, quindi il nulla, da Schopenhauer visto come positivo e l'unica vera realtà coperta dalla menzogna della rappresentazione generata dalla volontà. La completa negazione della volontà comporta con sé la negazione del mondo come oggettivazione di essa. In questa fase sono evidenti i riferimenti alla visione buddista e induista del Nirvana nel significato sia di 'estinzione' (da nir + √va, cessazione del soffio, estinzione) che, secondo una diversa etimologia proposta da un commentario buddhista di scuola Theravāda, 'libertà dal desiderio' (nir + vana)[17], seppur in una lettera nichilistica respinta oggi dagli orientalisti (il nulla viene confuso col concetto di vacuità. Poiché il simile può conoscere solo il simile, il mondo è solo autoconoscenza della volontà: oltre questo limite si sono spinti solo gli asceti, ma la loro esperienza è incomunicabile e la filosofia a questo punto si deve per forza fermare.[18]

Il nichilismo russo[modifica | modifica wikitesto]

Il nichilismo si espresse anche come forma di filosofia politica nel movimento anarchico diffuso in Russia alla fine dell'Ottocento che, fidando ciecamente nella scienza, rifiutava ogni forma tradizionale di cultura e si proponeva di sconvolgere l'ordine sociale e il regime politico allora esistenti per fondarne altri su nuove basi.[3]

In Russia, il termine «nihilista» fu adoperato sin dal 1829 dal critico letterario Nikolaj Ivanovič Nadeždin, nel suo articolo L'adunata dei nihilisti,[19] per indicare semplicemente chi «non sa e non capisce nulla»[20]. Un decennio dopo un altro critico, Michail Katkov, diede invece alla parola, con intenzioni polemiche nei confronti degli autori della rivista Il Contemporaneo, il significato più filosofico di «colui che non crede a nulla»: quando invece «Se si guarda al cosmo, posti di fronte a due atteggiamenti estremi, è più facile diventare mistico che nihilista».[21]

Il termine divenne popolare ad opera del drammaturgo e romanziere russo Ivan Sergeevič Turgenev con il romanzo Padri e figli 1862,[2] dove, egualmente con intenti polemici, l'autore faceva del personaggio del giovane rivoluzionario Bazarov un "nihilista", un uomo «che non s'inchina dinanzi a nessuna autorità, che non presta fede a nessun principio, da qualsiasi rispetto tale principio sia circondato»,[22] e che concentra in sé quanto di più moralmente negativo Turgenev vedeva in quella intelligencija giovanile che, pur proveniente dalla classe piccolo-borghese, rifiutava le posizioni politiche liberali e costituiva la militanza sovversiva più radicale di tutta la Russia; quella stessa gioventù che anche Fëdor Dostoevskij condannava nel romanzo I demoni tracciando diverse figure di nichilisti, come quelle di Verchovenskij e Stavrogin.

«Ogni tanto mi viene in mente che molti di questi stessi giovani delinquenti, che vanno attualmente in putrefazione, finiranno un giorno per diventare degli autentici e solidi počvenniki,[23] e cioè dei veri russi? Quanto agli altri, che finiscano pure di marcire! Finiranno pure per tacere anche loro, colpiti da paralisi. Ma che autentiche carogne![24]»

La scelta di Turgenev era tuttavia infelice, scrisse Saltykov-Ščedrin, perché erano proprio i giovani condannati da Turgenev i più fermamente convinti delle proprie idee: in quel contesto il nihilismo era un «vocabolo privo di senso, capace meno di qualsiasi altro di caratterizzare la giovane generazione, nella quale si poteva discernere ogni genere di "ismi", ma non certo il nihilismo».[25] Un altro redattore del Sovremennik, Maksim Antonovič, recensì Padri e figli, accusando Turgenev di aver falsificato la realtà.[26]

Al contrario, il redattore del Russkoe slovo (Русское слово, La parola russa) Dmitrij Pisarev, scrivendo che Turgenev aveva descritto con esattezza la condizione spirituale dell'intelligencija materialista e rivoluzionaria del suo tempo, si dichiarò egli stesso un nichilista. Positiva era la funzione violentemente critica delle condizioni politiche e sociali della Russia svolta dalla gioventù intellettuale, e necessaria era l'emancipazione dell'individuo, la formazione di caratteri «criticamente pensanti».[27]

In questo periodo viene pubblicata un'opera allora popolare che ricostruisce il cosiddetto "nichilismo russo" sulla base dei resoconti dei giornali russi sugli incidenti nichilisti (N. Karlowitsch: Die Entwicklung des Nihilismus. Berlino 1880). Questa raccolta di materiale, pubblicata in tre edizioni, non solo era nota a un ampio pubblico di lettori tedeschi, ma la sua influenza su Nietzsche può essere dimostrata.[28] Per quanto riguarda lo sviluppo del pensiero di Nietzsche, è stato notato nella ricerca che, sebbene abbia trattato temi "nichilistici" a partire dal 1869 ("pessimismo, con il nirvana e con il nulla e il non-essere"[29]), un uso concettuale del nichilismo si è verificato per la prima volta in appunti manoscritti a metà del 1880 (KSA 9.127-128).

Leopardi[modifica | modifica wikitesto]

Autori pessimisti hanno poi identificato il nulla come la realtà ultima:

«Due verità che gli uomini generalmente non crederanno mai: l’una di non saper nulla, l’altra di non esser nulla. Aggiungi la terza, che ha molta dipendenza dalla seconda: di non aver nulla a sperare dopo la morte.»

In conseguenza del proprio pessimismo cosmico, Giacomo Leopardi, poeta e filosofo, ritiene che il principio di una Natura indifferente porti ad una mancanza di significato della realtà e della vita, frutto del caso.

«Amaro e noia / La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.»

Il critico tedesco Karl Vossler parla di una "religione del Nulla" a proposito del pessimismo di Leopardi, cioè di un atto di fede nel Nulla.[30] Il nichilismo di Leopardi è metafisico, epistemologico ed esistenziale, seppure non morale, poiché temperato dal sentimento, rappresentato nella sua produzione da buona parte della sua poesia e dal Dialogo di Plotino e di Porfirio. Politicamente è in parte nichilista, nel senso che non crede affatto al progresso sociale, né crede che la scienza migliorerà la natura delle cose e dell'uomo, e ironizza perciò sulle "magnifiche sorti e progressive"[31] e sull'ottimismo del suo secolo, che paragona alle illusioni religiose.[32] Come ne L'infinito per la mente del poeta, e per l'uomo, anche il destino dell'universo è un nulla preferibile all'esistenza di dolore, personale prima e universale poi.[33] In Leopardi, come in Foscolo ad esempio, è forte il richiamo del nulla eterno[34] come "porto sicuro e sereno", del Vuoto. Nel Cantico del gallo silvestre raffigura quasi uno scenario quasi da fine fisico-cosmologica del cosmo, in cui un «silenzio nudo, e una quiete altissima, empieranno lo spazio immenso mentre la materia continua la sua esistenza fredda e in continuo divenire, ormai privo di dolore poiché privo di essere senzienti[35]; questo anche se Leopardi sembra condividere la tesi escatologica stoica-eraclitea per cui l'universo e i mondi periranno di fuoco e dal fuoco rinasceranno nuovi, per cui non ha vero senso parlare di vera conclusione: «Questa è conclusione poetica, non filosofica. Parlando filosoficamente, l'esistenza, che mai non è cominciata, non avrà mai fine».[36]

Nel culmine del suo pessimismo, Leopardi, raggiunto ormai il nichilismo, scrive anche un inno al Male, l'Inno ad Arimane (ca. 1833-1835), il dio del Male nel Mazdeismo persiano, di cui afferma essere stato il maggior predicatore, e al quale chiede l'unico bene che si possa desiderare dalla vita: la morte.

«[...] Se mai grazia fu chiesta ad Arimane ec. concedimi ch'io non passi il settimo lustro. Io sono stato, vivendo, il tuo maggior predicatore ec. l'apostolo della tua religione. Ricompensami. Non ti chiedo nessuno di quelli che il mondo chiama beni: ti chiedo quello che è creduto il massimo de' mali, la morte (non ti chiedo ricchezze ec. non amore, sola causa degna di vivere ec.). Non posso, non posso più della vita.»

Questo dio del Male («Re delle cose, autor del mondo, arcana / malvagità, sommo potere e somma / intelligenza, eterno / dator de' mali e reggitor del moto») è identificabile in Leopardi con il Destino o lo spietato Fato degli antichi, o la natura stessa, l'universo meccanicistico. In quanto Natura personificata, meno che in Schopenhauer, dove è paragonabile alla volontà, prende quasi l'aspetto di un potere negativo volto alla distruzione come il demiurgo, il dio creatore minore dello gnosticismo, o addirittura caratteristiche di misoteismo (la concezione secondo cui la divinità è volta principalmente al male per le creature, e quindi indegna di adorazione); tale idea si ritrova nelle maledizioni che Leopardi scaglia contro di essa («Io non so se tu ami le lodi o le bestemmie [...] Pianto da me per certo tu non avrai: ben mille volte dal mio labbro il tuo nome maledetto sarà»), e nella parte finale di A sé stesso, dove è definito brutto potere che a comun danno impera:

«Al gener nostro il fato / Non donò che il morire. Omai disprezza

Te, la natura, il brutto / Poter che, ascoso, a comun danno impera,

E l'infinita vanità del tutto.»

L'inno rimarrà allo stato di abbozzo, per la gran parte in prosa, ma Leopardi ne recupera i contenuti e alcune espressioni e immagini poetiche riutilizzandole nei contemporanei ciclo di Aspasia (in particolare in Amore e morte e A sé stesso), nelle due canzoni "sepolcrali", ma anche nella Palinodia. Al marchese Gino Capponi, e nell'ultima lirica composta, Il tramonto della Luna.[37] Questi ragionamenti trovano spazio anche nelle Operette e nello Zibaldone[38]:

«Tutto è male. Cioè tutto quello che è, è male; che ciascuna cosa esista è un male; ciascuna cosa esiste per fin di male; l’esistenza è un male e ordinata al male; il fine dell’universo è il male; l’ordine e lo stato, le leggi, l’andamento naturale dell’universo non sono altro che male, né diretti ad altro che al male.»

Questa concezione assolutamente negativa è stata considerata eccessiva e contraddittoria da molti commentatori (ricordiamo che Leopardi non completò mai difatti l'Inno), ad esempio Giovanni Papini, secondo cui Leopardi non vi aderisce davvero filosoficamente e a fondo, permanendo in lui un germe di speranza.[39]

Il legame a distanza con Schopenhauer è stato più volte rilevato, e accettato da Schopenhauer stesso.

«Leopardi e Schopenhauer sono una cosa. Quasi nello stesso tempo l'uno creava la metafisica e l'altro la poesia del dolore. Leopardi vedeva il mondo così, e non sapeva il perché. [...] Il perché l'ha trovato Schopenhauer con la scoperta del Wille.»

La volontà che eternamente vuole, è la spinta cieca alla riproduzione che porta in sé i germi di amore e morte, e quindi la sofferenza, ed è avvicinabile al concetto di natura "matrigna" di Leopardi, come espresso nelle liriche e nel Dialogo della Natura e di un Islandese.[40]

Secondo alcuni autori Leopardi anticiperebbe anche il nichilismo attivo di Nietzsche e quello dell'esistenzialismo ateo moderno.

Stirner[modifica | modifica wikitesto]

«Io ho fondato la mia causa su Nulla.»

Johann Caspar Schmidt, meglio noto come Max Stirner, fu il fautore di un radicale individualismo nichilista (sebbene da alcuni negato[41], visti il razionalismo e la concezione di positivismo giuridico mostrati nei suoi scritti) e relativista, in cui afferma che l'individuo è dominato da concetti illusori e superstiziosi come la religione, il nazionalismo, lo statalismo, il liberalismo, il socialismo, il comunismo e l'umanesimo. Questi concetti o «fissazioni» rappresentano il mondo dello «spirito» e della sacralità che ogni individuo deve rispettare e servire con tutto se stesso senza alcun interesse (cose da lui rigettate). Secondo Stirner, Ludwig Feuerbach, il capostipite dell'ateismo tedesco e come Stirner parte della cosiddetta sinistra hegeliana in gioventù, pur criticando la religione e il suo Dio ultraterreno, cercava ancora l'essenza dello «spirito», innalzando l'uomo (come umanità collettiva) come essere supremo al posto del divino. Ciò porta semplicemente a un cambio di soggetto e predicato, in quanto invece di dire «Dio è amore» si dirà che «l'amore è divino». In questo modo «l'Unico» continua ad essere sottomesso e strumentalizzato dai «fantasmi» che si è creato, anche se in una forma diversa. Stirner propone il cosiddetto egoismo etico, rappresentando una forma di relativo nichilismo morale, di ateismo e antiteismo. Anche Stirner alza l'uomo a divinità terrena, ma al singola e solo come "dovere" del singolo verso sé stesso (l'Unico).

«L'uomo non ha bisogno di Dio, perché egli solo è Dio di sé stesso. Il suo interesse deve essere rivolto al suo "esclusivo" benessere»

Dura e sarcastica fu anche la polemica contro Karl Marx. Per acquistare veramente la libertà «l'Unico» deve riuscire a raggiungere da solo il suo potere, senza però che esso gli venga concesso da altri, sia persone sia entità come lo Stato. Questo non significa che «l'Unico» debba realizzare l'ideale della libertà, sotto cui altrimenti sarebbe ancora schiavo essendo anch'esso un «fantasma»; egli deve invece raggiungere la libertà sottoponendola al suo potere. Ad esempio, il fatto stesso di avere interazioni con altri individui rende impraticabile la libertà assoluta perché la libertà di un individuo non può coincidere con quella di un altro.

L'importante per Stirner è che l'interazione e il conseguente sacrificio in termini di libertà costituisca una libera scelta da parte dell'individuo, finalizzata ad una maggiore utilità per sé medesimo non altrimenti realizzabile. L'egoismo o individualismo di Stirner non coincide infatti né con il solipsismo, né con l'apologia di un'utopica libertà assoluta. Per sfruttare il proprio potere «l'Unico» può utilizzare ogni mezzo desideri, non esclusi l'ipocrisia e l'inganno, salvo che altri unici non riescano ad impedirglielo. Dal punto di vista delle istituzioni politiche non vi può essere alcun rapporto tra istituzioni e libertà dell'individuo. Il diritto, non essendo frutto della mia volontà, si pone al di fuori della mia individualità in quanto è stato elaborato con strumenti che esulano dalla mia individualità. I diritti mi sono stati concessi, quindi non sono padrone della mia libertà e «l'Unico» rimane ancora schiavo di un'entità superiore, dipendendo da essa i suoi diritti. La società democratica pretende anch'essa di annettere automaticamente tutti gli individui a prescindere dalla loro volontà.

L'unica forma di collettività accettabile per Stirner è un'associazione volontaria di egoisti nella quale ciascun «io» entra solo per il proprio interesse. Un'associazione di tale tipo sarà basata sulla convergenza revocabile di più egoismi per scopi ben precisi, senza alcun contratto sociale. Stirner è considerato anche un precursore della filosofia di Nietzsche, ma anche dell'anarco-individualismo e dell'illegalismo.

«Si dice che la punizione è il diritto del delinquente. Ma anche l'impunità è suo diritto. Se l’impresa non gli riesce, è giusto che gli vada così e, se gli riesce, è giusto lo stesso. Ognuno ha quel che si merita. Se uno si getta a capofitto nei pericoli e ne resta vittima, noi diremo di certo che è giusto che sia finito così, che se l’è voluto. Ma se supera i pericoli, cioè se la sua potenza è vittoriosa, allora ha ragione, è nel suo diritto.»

«Se voi sapete procacciarvi un godimento, esso diviene un vostro diritto; se lo desiderate solamente senza osare appagarlo, esso resterà sempre uno dei diritti acquisiti di coloro che sono privilegiati a fruirne. Esso è il loro diritto, come diventerebbe il vostro se sapeste appagarlo. [...] Chi ha la forza, ha il diritto: se non avete quella, non avrete neppure questo.[42]»

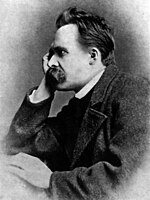

Nietzsche[modifica | modifica wikitesto]

Con Nietzsche si determina il significato non episodico, ma centrale del nichilismo, come è stato inteso dal pensiero contemporaneo[2]. L'emancipazione da ogni fede metafisica viene espressa da Nietzsche nel detto «Dio è morto» e dal concetto di eterno ritorno. Al culmine della metafisica occidentale, tutta volta a sollevare il velo dell'apparenza, l'impulso alla verità e all'affinamento della coscienza si trasformano nell'amaro riconoscimento dell'assenza di ogni verità, nel tramonto di Dio.[2] Se Dio muore non ci sono più termini di paragone esterni all'esistenza per giudicare di essa. Di fronte a questo crollo valoriale è possibile reagire in due modi profondamente differenti: in modo passivo e in modo attivo. Si subisce il nichilismo passivamente se si abbandonano le cose al loro corso, un po' adeguandosi al crollo dei valori, un po' lamentandosi di questo crollo.[43] Il "nichilismo passivo" si configura quindi come chiusura nei confronti della creatività, in quanto il nichilista passivo semplicemente si aggrappa a qualche lembo di valore ormai decrepito che ancora riesce ad acciuffare nel marasma generale.[43]

In Der Wille zur Macht (La volontà di potenza, Ed. Kröner) Nietzsche afferma:

«Ciò che io racconto è la storia dei prossimi due secoli. Io descrivo ciò che viene, ciò che non può fare a meno di venire: l'avvento del nichilismo. Questa storia può già ora essere raccontata; perché la necessità stessa è qui all'opera. Questo futuro parla già per mille segni, questo destino si annunzia dappertutto; per questa musica del futuro tutte le orecchie sono già in ascolto. Tutta la nostra cultura europea si muove in una torturante tensione che cresce da decenni in decenni, come protesa verso una catastrofe: irrequieta, violenta, precipitosa; simile ad una corrente che vuole giungere alla fine, che non riflette più ed ha paura di riflettere.[44]»

Nella fondamentale opera Così parlò Zarathustra (1883-1885), Nietzsche raffigura la civiltà decadente, il nichilismo e l'oltreuomo con alcune metafore. In primis quella del cammello: portatore del peso dei valori e degli idoli che si è creato (la storia umana e la cultura) e che lo appesantiscono nel suo movimento libero e creativo, esso rappresenta una sorta di sapere storico che reprime e indebolisce la potenza e la forza dell'istinto di libertà creativa ch'era invece presente in più larga misura in figure e popolazioni che ci hanno preceduto.[45] In secondo luogo la figura del leone, il nichilismo stesso ma anche il filosofo distruttore poiché anch'egli immerso, pur in maniera attiva, nel processo di decadenza e quindi anch'egli figura del nichilismo, ed infine l'aurora oltre l'umano, troppo umano: l'oltreuomo che, liberatosi dalle catene della storia e alleggeritosi dei fardelli del passato che imprigionavano il gioco creativo delle sue facoltà e dei suoi istinti primordiali, come un "fanciullo" gioca finalmente libero e creatore di sempre più nuove possibilità esistenziali ("nichilismo attivo"), sì che la Terra diventa "luogo di guarigione".[45] Il "bambino-oltreuomo" ha la straordinaria virtù di mettere insieme qualità apparentemente inconciliabili dell'esperienza: impara a essere folle ed è follemente saggio: sceglie liberamente la necessità del divenire e padroneggia la propria libertà di creatore; è virtuoso nelle passioni più sfrenate e pratica la perversione con innocenza.[43]

La caratteristica principale dell'oltreuomo è proprio la piena accettazione che la vita non ha senso logico, si ripete ed è casuale, ma nonostante ciò egli la desidera in qualunque aspetto si presenti.

«Lo stato più alto che un filosofo possa raggiungere è la posizione dionisiaca verso l'esistenza: la mia formula perciò è amor fati. [...] A tal fine occorre comprendere i lati finora negati dell'esistenza non solo come necessari bensì come desiderabili... per sé stessi come i lati più fecondi, più potenti, più veri dell'esistenza, in cui la volontà di essi si esprime più chiaramente [...] Ho scoperto come un altro e più forte tipo d'uomo debba necessariamente escogitare l'innalzamento e il potenziamento dell'uomo in un'altra direzione: esseri superiori, al di là del bene e del male... la mia formula per la grandezza dell'uomo è amor fati: non volere nulla di diverso, né dietro né davanti a sé, per tutta l'eternità.»

«Voglio imparare sempre di più a vedere come bello ciò che è necessario nelle cose; allora io sarò uno di quelli che fanno le cose belle. Amor fati: lasciate che sia il mio amore d'ora in poi! Non voglio fare la guerra contro ciò che è brutto. Non voglio accusare; io non voglio nemmeno accusare chi accusa. Guardare lontano sarà la mia unica negazione. E tutto in tutto e su tutto: un giorno desidero essere solo uno che dice sempre di sì.»

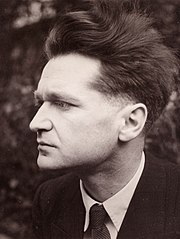

Heidegger[modifica | modifica wikitesto]

«Il nichilismo. Non serve a niente metterlo alla porta, perché ovunque, già da tempo e in modo invisibile, esso si aggira per la casa. Ciò che occorre è accorgersi di quest'ospite e guardarlo bene in faccia.[47]»

Martin Heidegger volge la sua riflessione al problema della verità dell'Essere, descrivendo la sua ontologia come un possibile superamento di quella tradizione metafisica che egli riteneva essersi definitivamente compiuta con Nietzsche.[48] Nella sua opera Il nichilismo europeo, che nasce da una rilettura della filosofia di Nietzsche, Heidegger individua nella formula nietzschiana "Dio è morto" la miglior auto-definizione del nichilismo, che egli analizza in maniera critica.

Alla riflessione sul tema del nichilismo, oltre a questo testo, Heidegger dedicherà altri scritti tra cui:

- Il superamento della metafisica (1938-1939), dove esprime la tesi secondo la quale la metafisica è l'origine e l'essenza del nichilismo, che ne costituisce pertanto il suo tratto fondamentale. L'essenza della metafisica si manifesta infatti, secondo Heidegger, nella soppressione della differenza ontologica, a causa della quale l'essere viene considerato come un ente fra gli altri e dunque dell'essere stesso, letteralmente, "non ne è più ni-ente".

- L'essenza del nichilismo (1946-1948).

Secondo Karl Löwith (1897-1973), uno dei maggiori allievi di Heidegger, mentre Nietzsche con la dottrina dell'"eterno ritorno" aveva pensato il nichilismo come principio filosofico, Heidegger invece pensa il principio filosofico come nichilismo.

Nichilismo e tecnica[modifica | modifica wikitesto]

Va infine ricordato il profondo nesso tra nichilismo e tecnica (nel senso di "perizia", "saper fare", "saper operare") come viene sviluppato nella riflessione di Heidegger. Il nichilismo è infatti il punto culminante e definitivo della metafisica occidentale, che ha segnato «l'oblio del problema del senso dell'essere», sostituito dalla scienza con l'ente e rivalutato dalla tecnica per la sua utilizzabilità.[49]

«... di Heidegger ci era stata trasmessa l'immagine di un filosofo nemico assoluto della tecnica e della tecnologia, grande amante della natura incontaminata e della Foresta Nera, l'idea di un Heidegger boscaiolo e contadino in inappellabile contrapposizione al mondo delle macchine. La tecnica secondo il filosofo tedesco, si diceva, è espressione massima del nichilismo moderno e perciò essa va condannata senza appello, rifiutata e guardata con grande sospetto da chi faccia della cerca dell'Essere il motivo del suo impegno filosofico ed esistenziale.[50]»

Nel 1953, Heidegger pone la domanda circa l'essenza della tecnica moderna: l'uomo di oggi esperisce la verità dell'Essere sotto forma di tecnica, ma l'essenza più profonda della tecnica non è nulla di tecnico (M. Heidegger, La questione della tecnica), perché appartiene all'ambito dell'arte. Infatti l'antico concetto greco di τέχνη (téchne), in origine, era usato per indicare una prerogativa divina di cui era stato fatto dono agli uomini per sopperire alla loro intrinseca debolezza. Secondo questa concezione il concetto di téchne per esempio diventa centrale nella filosofia socratico-platonica. Da Socrate, infatti, si origina la tesi secondo cui la virtù è una scienza e il compito del filosofo è quello di indagare la possibilità di un sapere tecnico, pratico, nel campo della morale e della politica. Anche nei Dialoghi di Platone, e in particolare negli scritti giovanili, le tecniche vengono additate come modello di conoscenza scientifica per eccellenza:

«Il sapere in generale, privo di un oggetto proprio, non ha alcun senso per Platone: ogni scienza ed ogni tecnica sono sempre una determinata (τις) scienza o tecnica, cioè vertono su alcuni oggetti specifici e non su altri. Una tecnica che non si sia delimitata il campo in base al proprio oggetto non è una tecnica.[51]»

La tecnica circoscrive in modo chiaro e riconoscibile il proprio oggetto, ed è perciò il modello epistemologico a cui si rifà anche il filosofo. Ciò diventa ancora più evidente nella contrapposizione della filosofia alla poesia e alla retorica, le quali invece non sono in grado di definire il loro oggetto.

Spostandoci nell'epoca contemporanea, in ottica fine-ottocentesca, la tecnica costituisce l'esito necessario della conoscenza, quando questa si sia liberata dalle pastoie della metafisica o della religione. Per questo in Nietzsche la "morte di Dio" apre l'epoca del nichilismo attivo, dove l'umanità utilizzerà consapevolmente le forze della Terra in direzione del dominio sulle cose. Ma anche questa dichiarata sovversione di tutti i valori tradizionali non è altro che l'aspetto più caratteristico del pensiero nichilista giunto alla «vigilia della notte» del pensiero occidentale,[52] in cui la volontà di potenza dell'uomo diventa fine a se stessa, un "volere il volere" ("Wille zum Willen").[53]

Severino[modifica | modifica wikitesto]

Scrive Emanuele Severino che la moderna visione del nichilismo è erratamente basata sul concetto di ente che nasce dal nulla, esiste, per poi ritornare nel nulla. Nei suoi scritti fa spesso riferimento a pensatori come Parmenide, Eraclito, Aristotele, Hegel, Nietzsche, Leopardi, Heidegger, Plotino e Gentile. Secondo Severino il pensiero di Giacomo Leopardi, Nietzsche e Giovanni Gentile è l'apice della follia del nichilismo. Severino considera questi tre filosofi come i tre più grandi geni che hanno portato all'estremo la concezione greca del Nulla, ovvero l'entrare e l'uscire degli enti dal Nulla. Tuttavia secondo Severino, come disse Nietzsche questa è solo una presa d'atto della condizione filosofica inevitabile e superficiale a cui conducono la filosofia occidentale e il monoteismo, mentre, essendo l'Essere eterno e immutabile, gli essenti devono per forza esserlo. Gli enti non muoiono o non scompaiono, mutano, si nascondono e ritornano nel "cerchio dell'apparire", ma niente nasce dal nulla e ritorna nel nulla.

Tutto è avvolto nel nichilismo, ma solo fino alla morte. Un po' tutti i filosofi che l'hanno avuto sottomano hanno inteso il nichilismo come allontanamento dalla verità, e l'hanno dunque declinato a seconda dell'idea di verità a cui stavano pensando.[54] Nella prospettiva severiniana dell'eternità di tutte le cose, il nichilismo è dunque il credere che le cose siano mortali, ovvero che l'essere possa non essere, ed uscire e rientrare nel nulla, ovvero credere nel divenire delle cose. Credere infatti che le cose escano dal nulla e vi ritornino equivale ad identificare l'essere con il nulla (come fa Jean-Paul Sartre): quindi si parla di pura "follia". Al di fuori della follia appare l'eternità di ogni cosa e di ogni evento. Al di fuori del nichilismo il sopraggiungere dell'ente è il comparire o lo sparire dell'eterno. Il divenire dell'essere è un'opinione senza verità[55]. L'Occidente non domina il mondo casualmente o perché ha una possibilità offensiva superiore; ma, al contrario, ha una possibilità offensiva superiore perché domina il mondo che crede nelle sue stesse imprescindibili idee guida (scienza, potenza, tecnica, salvezza, ecc.) e quindi in una cultura che ritiene più avanzata – e dove dunque l'avanzamento non è una virtù morale, ma la capacità di capire e fare più cose per sopravvivere all'imprevedibilità dell'esistenza.[54]

Severino, riflettendo sull'opposizione assoluta tra essere e non-essere, dato che tra i due termini non vi è nulla in comune, ritiene evidente che l'essere non può non rimanere costantemente uguale a sé stesso, evitando di rimanere alterato dall'altro da sé. Anzi, essendo l'essere la totalità di ciò che esiste, non può esserci altro al di fuori di esso dotato di esistenza (Severino rifiuta, quindi, il concetto di differenza ontologica così come è stato avanzato da Heidegger). Per Severino, quindi, tutta la storia della filosofia occidentale è basata sull'errata convinzione che l'essere possa diventare un nulla, sebbene alcuni filosofi, come Schopenhauer, abbiano tentato di negare tale assunto.[56]

Ma, mentre Parmenide tentava di risolvere il conflitto tra il divenire e l'immutabilità dell'essere affermando l'illusorietà del divenire (negando l'esistenza delle cose del mondo e cadendo quindi in un'aporia), Severino sceglie una via differente, portando il suo pensiero a delle tesi estreme. Dato che l'essere è, e non può mai diventare un nulla, «ogni essente è eterno». Ogni cosa, ogni pensiero, ogni attimo sono eterni. Il divenire temporale non può, quindi, che rappresentare l'apparire successivo degli eterni stati dell'essere, così come i fotogrammi di una pellicola si susseguono sino a formare lo svolgimento completo di un film. Gli enti entrano ed escono da quello che Severino chiama "cerchio dell'apparire". Ciò significa che, quando un ente esce dal cerchio dell'apparire, non diviene un nulla, ma si sottrae semplicemente alla vista: dunque, le cose esistono anche quando scompaiono ovvero non si vedono ("vedere senza vedere", dice Donato Sperduto in una tragicommedia sul pensiero severiniano).[57] Riprendendo la metafora di Plotino, afferma che il divenire degli enti è come lo scorrere degli oggetti sulla superficie di uno specchio. Le cose, infatti, esistono prima di entrare nel campo visivo dello specchio e ovviamente continuano ad esistere anche dopo esserne uscite. Qua è evidente la vicinanza anche con il pensiero di Schopenhauer. Non solo Plotino, ma anche Agostino d'Ippona, con un'immagine simile, definì il tempo come immagine mobile dell'Eterno. Nel pensiero di Severino, tuttavia, l'eternità non è limitata a un Dio che dà e toglie la vita agli Enti, facendoli entrare e uscire dallo specchio (senza che nulla esista prima e dopo), ma si estende anche a tutti gli enti che nel divenire si manifestano.

Vattimo[modifica | modifica wikitesto]

Contro nuovi e possibili irrigidimenti metafisici ("non sono più concepibili princìpi immutabili") si esprime il filosofo italiano Gianni Vattimo, che critica il "nichilismo negativo", il quale si ostina a propugnare l'idea di un fondamento (una verità, un valore, un'idea) naturale:

«[…] già tentare di modellare leggi, costituzioni, provvedimenti politici ordinari, sull'idea di una progressiva liberazione di norme e regole da ogni preteso limite "naturale" (e cioè ovvio solo per chi detiene il potere) può diventare un progetto politico positivo.»

Egli affida un compito politico alla tradizione della Sinistra:

«una sinistra nichilistica non-metafisica, non potrà più fondare le proprie rivendicazioni sull'uguaglianza, ma dovrà invece porre alla base la dissoluzione della violenza. È chiaro perché: l'uguaglianza è sempre ancora una tesi metafisica che si espone a essere confutata come tale, in quanto pretesa di cogliere una essenza umana data una volta per tutte.»

Caraco e Cioran[modifica | modifica wikitesto]

Albert Caraco ed Emil Cioran furono due importanti pensatori nichilisti del XX secolo, che vissero in Francia da stranieri, entrambi influenzati dallo gnosticismo in forma secolarizzata.

Rappresentante di un "nichilismo oscuro" di tipo esistenziale, imperniato sulla caducità, sulla tragicità, sulla propria forte misantropia e sulla caoticità in cui vive l'uomo moderno, Caraco descrive in toni "profetici" un mondo in piena decadenza, ove gli uomini per sopravvivere distruggono il loro pianeta e si sterminano a vicenda, fino a un futuro senza speranza.[58]

«Io sono uno dei profeti del nostro tempo e il silenzio mi avvolge, hanno intuito che avevo qualcosa da dire, qualcosa che non volevano sapere, si sono difesi secondo i procedimenti oggi in voga, cercano di seppellirmi vivo e non riusciranno che a rendere più fanatici, un giorno, i miei sostenitori. Persevero nella strada che mi traccio, essa è ormai aperta, non vi starò per molto da solo a camminare solitario, le mie idee mancavano al mondo, e coloro che le adotteranno daranno vita a un nuovo popolo.»

È la morte il tema principale[58], da cui dipartono tutte le sue tesi.

«La morte ci mieterà maturi, noi maturiamo per lei, e i nostri discendenti, che saranno ridotti a non più di un pugno di uomini sulla superficie dell'ecumene in cenere, non smetteranno di maledirci, finendo di bruciare tutto ciò che adoriamo.»

Tra le influenze che caratterizzano il pensiero di Caraco va annoverato certamente lo gnosticismo moderno e un misoteismo alla Lovecraft (benché Caraco come Lovecraft si definisca ateo[59] o agnostico indifferente, mancando in lui la prospettiva spiritualista e trascendente[60], e anti-monoteista), che infonde nell'autore una visione del mondo come degradazione, perdizione e caduta dell'uomo, creazione negativa o caos casuale dominato da volontà di vivere irrazionale.

«Più invecchio e più la Gnosi parla alla mia ragione, il mondo non è governato dalla Provvidenza, è intrinsecamente cattivo, profondamente assurdo, e la Creazione è il sogno di un'intelligenza cieca o un gioco di un principio senza morale.»

«Se c'è un Dio, il caos e la morte figureranno nel novero dei Suoi attributi, se non c'è, non cambia nulla, poiché il caos e la morte basteranno a se stessi fino alla consumazione dei secoli.»

«Non abbiamo mai avuto nessun Padre in Cielo, siamo orfani [...] nessuno ci redimerà se non ci salveremo da soli [...]. Il cielo è vuoto, e voi sarete orfani, per vivere e morire da uomini liberi.[59]»

La sua unica prospettiva escatologica è il nulla[60], l'uomo viene dal nulla e ad esso deve tornare:

«Il ritorno all'origine è il primo dovere, altrimenti l’uomo è finito. Perciò i rari pensatori degni di questo nome si occupano di ontologia e di etimologia per ristabilire una metafisica, mentre le menti piccine, preoccupate di stare al passo con la moda, si immergono nella contemplazione del sociale, questo dettaglio subalterno. Giacché la società non è nulla, essa è forma che ha per contenuto la massa di perdizione, è la mischia dei sonnambuli spermatici, qualcosa di infinitamente spregevole che il filosofo non prenderà affatto in considerazione. [...] Rotoleremo tutti insieme nelle tenebre da cui non si ritorna, e il pozzo buio ci accoglierà, noi e i nostri dèi assurdi, noi e i nostri valori criminali, noi e le nostre speranze ridicole [...] Il mondo che abitiamo è l'Inferno temperato dal nulla. [...] La natura del mondo è l'assoluta indifferenza, e dovere del filosofo è quanto meno essere simile alla natura del mondo, continuando a essere l'uomo che non potrà smettere di essere: la coerenza, la misura e l'obiettività hanno questo prezzo. Tutti i problemi sarebbero risolti con l'obiettività, la misura e la coerenza, ma poiché la maggior parte degli uomini ne è incapace, tutti i problemi restano insolubili, la catastrofe sarà sempre l'unica scuola in cui gli indegni riceveranno l'insegnamento che la stupidità e la follia meritano loro.»

Altrove, Caraco ipotizza come soluzione ai mali della società una sorta di matriarcato, pur considerandolo un'utopia essendo donne e uomini pari nella sua visione misantropica, altrove parla di una visione reazionaria.

Caraco è anche autore di saggi di diversa intonazione, come L'homme de lettres e L'uomo di mondo, sul dandismo, e Supplemento alla psychopathia sexualis (parodia e satira del testo scientifico di Richard von Krafft-Ebing), su cui si notano gli influssi letterari di Queneau, di Céline e del nichilismo amorale, determinista e libertino del marchese de Sade con una forte venatura anticlericale e iconoclasta,[61] ma anche con ragionamenti filosofici simili, secondo i quali qualsiasi cosa si faccia, ci si pentirà, quindi non fare nulla o fare sono equivalente; perciò, contrariamente alla sua vita e ai suoi altri scritti sulla rinuncia, qua Caraco descrive implicitamente un libertinismo edonista come possibilità alternativa:

«Un tale proclama che l'ultima parola della saggezza socratica è racchiusa nella proposizione secondo cui si finirà, [qualunque] cosa si faccia, per rimpiangere quel che si è fatto, e nell'interiezione secondo cui la vita è spaventosa. C’è di che guarire dai loro scrupoli gli uomini più delicati, e dai rimorsi quelli più viziosi: si tratta della più bella lezione di cui l’interessato abbia memoria.»

Coerentemente ai suoi assunti nichilisti e pessimisti, e alla sua esistenza isolata, Caraco pose fine volontariamente alla sua vita dopo aver aspettato la morte dei suoi genitori ("per cortesia").

Nell'ambito del pensiero filosofico, il contemporaneo Emil Cioran si colloca tra quelle figure che esulano dai canoni stabiliti dall'epoca e dai sistemi, e che non fanno parte di nessuna corrente o scuola, e forse fu il pensatore più prolifico e rappresentativo del nichilismo e del pessimismo dopo Schopenhauer e Leopardi.

Il suo stile è caustico, diretto e profondamente emotivo, pieno di paradossi, contraddizioni e ossimori, poiché egli scrisse non per diffondere le proprie idee ad un pubblico, bensì per dissipare la propria sofferenza, derivante da un'insonnia costante che lo condusse sull'orlo del suicidio, che diventa per lui in seguito un'idea salvifica paradossale che gli permette di vivere.

Anche in Cioran vi è un'influenza gnostica.

«Siamo tutti in fondo a un inferno, dove ogni attimo è un miracolo.»

L'ammirazione per la concettualità filosofica occupò, in realtà, solo la più tenera formazione di Cioran. Appena ventunenne, quando pubblica Al culmine della disperazione, egli si rese conto come il ricorso alla filosofia fosse totalmente precario, che i suoi lineamenti concettuali incontrassero solo faticosamente le esigenze tragiche incarnate nella vita. Il ricorso a quella che può essere definita una forma di letteratura terapeutica, poiché solo grazie ad essa desistette dall'uccidersi, fu il vero riscatto nella vita del filosofo. Egli non amò tanto la scrittura in quanto atto poietico, ovvero in quanto produttrice di un'opera finita, ma in quanto activitas che dissolvendo lo stritolamento esistenziale consente la vivibilità della vita.[62]

Dilaniato da contraddizioni insanabili, il pensiero di colui che si autodefinisce un filosofo urlatore si manifestò attraverso affermazioni volutamente provocatorie, e paradossali iperboli di humour nero[63] (ad esempio quando scrive ne L'inconveniente di essere nati che "il diritto di sopprimere tutti quelli che ci infastidiscono dovrebbe figurare al primo posto nella costituzione della città ideale"; "La mia visione dell'avvenire è così precisa che, se avessi dei figli, li strangolerei all'istante"; "Ero solo in quel cimitero che sovrasta il paese, quando entrò una donna incinta. Uscii subito, per non dover guardare da vicino quella portatrice di cadavere"; "Quei figli che non ho voluto, sapessero la felicità che mi debbono").

Qualsiasi giudizio su questa figura del Novecento deve tener conto che egli ha fatto dello scandalo artistico uno stile di vita, dell'arte un'esplosione di sentimenti e della scrittura una valvola di sfogo prettamente personale.[64]

«Sono un filosofo urlatore. Le mie idee, ammesso che esistano, abbaiano; non spiegano nulla, strepitano. Per tutta la vita ho avuto il culto dei grandi tiranni immersi nel sangue e nel rimorso. Mi sono perso nelle Lettere per l'impossibilità di uccidere o di uccidermi. È stata solo questa incapacità, questa vigliaccheria a far di me uno scribacchino.»

Cioran aderisce ad una forma estrema di scetticismo filosofico pessimista e di relativismo, che sfocia nel nichilismo non attivo e indifferentista ("cadere nel menefreghismo dei morti" dice), per una precisa volontà di evitare passioni filosofiche, psicologiche e ideologiche, e utopie giovanili.

«Mi sono imposto una filosofia scettica per potere contrastare la mia natura infelice, i miei sgomenti, le mie reazioni umorali...»

Recenti studi hanno rivalutato filosoficamente il pensiero di Cioran insistendo invece sul contributo decisivo del filosofo a temi centrali della tradizione filosofica occidentale come il nichilismo, la critica della nozione di progresso e il senso della Storia, la soggettività, l'estetica e la politica.[65][66]

«Tutti sono condannati, eppure tutti vanno avanti. In questo paradosso sta tutta la bellezza, tutta la giustificazione del mondo. [...] Spesso mi capita di pensare, durante una cena, in mezzo alla folla, a un concerto, in un giardino: «tutta questa gente è condannata a morire, non ha scampo». E questa ovvietà, a seconda dell'umore del momento, mi dà sollievo o mi prostra.»

Altri filosofi e pensatori[modifica | modifica wikitesto]

Secondo il filosofo Pier Paolo Ottonello (n. 1941):

«Il nichilismo come negazione radicale o metafisica, è dunque negazione del senso dell'essere e degli enti in quanto significato e realtà sostanziali e valorativi, che possono essere tali solo in quanto fondati nell'assolutezza dell'essere. Nichilismo è dunque, essenzialmente, l'assoluta negazione di ogni assolutezza, che percorre le strade o dell'indeterminazione dell'essere e degli enti o dell'univocità radicale essere nulla[67].»

In un significato più comune, il nichilismo è una concezione delle cose in base alla quale la realtà sarebbe inesorabilmente destinata a declinare nel nulla, ovvero, dal punto di vista etico, sarebbe indeterminabile o assente una finalità ultima che orienti il corso delle cose e la vita dell'uomo. Dato che questi è limitato e sperimenta ogni giorno questo limite nella morte e nelle sue dolorose anticipazioni, allora egli può essere spinto a considerare - al di là di quanto ne sia cosciente - che il niente sia il vero senso dell'essere. L'affermazione nichilista nega pertanto, in questo senso, vera consistenza alla realtà e di conseguenza esclude che l'uomo possa fare esperienza della verità in quanto tale, considerata come oggettiva e universale.

Per Sergio Givone, se da una parte il "nichilismo metafisico" afferma che il mondo non ha senso (perché la morte è l'orrore che tutto annienta) e termina così in un assurdo, dall'altra il nichilismo dei nostri giorni è più tranquillizzante e consolatorio: predica l'accettazione da parte dell'uomo della propria condizione e l'inutilità delle speranze che sono fuori dalla sua portata.

Invece Wilhelm Weischedel, filosofo tedesco del Novecento, ha elaborato una teologia filosofica nell'età del nichilismo.

Leonardo Vittorio Arena propone la sua "visione/non visione" del nonsense attraverso un nichilismo costruttivo, ispirandosi a concezioni filosofiche dell'Occidente, come quelle di Nietzsche e Wittgenstein, e dell'Oriente, come quelle del Buddhismo Chán/Zen e del taoismo di Zhuāngzǐ, in due sue opere: Nonsense o il senso della vita e Note ai margini del nulla.

Altri pensatori e scrittori che hanno trattato il nichilismo a vario titolo sono Nicolas Gomez Davila, Umberto Galimberti, Sigmund Freud, Michel Onfray, il Marchese de Sade, Jean-Paul Sartre, Philipp Mainländer, Eduard von Hartmann, Albert Camus, Manlio Sgalambro, Morris Lorenzo Ghezzi, Guido Ceronetti, Giuseppe Rensi, Oswald Spengler, Ernst Jünger, U.G. Krishnamurti, Peter Wessel Zapffe (si veda anche la sezione Letteratura).

Forme di nichilismo[modifica | modifica wikitesto]

Il nichilismo in sé può essere suddiviso secondo diverse definizioni e la loro ricorrenza è utile a descrivere posizioni filosofiche che sono tra loro indipendenti e sconnesse, seppur talvolta sia possibile una correlazione o una consequenzialità tra l'una e l'altra.

Nichilismo metafisico[modifica | modifica wikitesto]

Il nichilismo metafisico è una teoria filosofica secondo cui "è possibile" che non esistano realtà oggettive nella loro totalità, o più teoricamente, si ritiene che vi sia un mondo ipotetico in cui queste non esistano; o al più che non possano esistere realtà oggettive "concrete"; perciò se ogni parola possibile contiene degli oggetti, ce n'è alla fine almeno una che contiene enti astratti.

Una forma estrema nel nichilismo metafisico è comunemente definita come la credenza per cui non esiste nessun componente di un mondo auto-sufficiente.[68] Un modo per interpretare una simile affermazione può essere: «È impossibile distinguere l'esistenza dalla non-esistenza, poiché questi due concetti non hanno delle caratteristiche oggettive definite, e un fondamento di verità che un'affermazione può possedere, in modo da trovare una differenza tra i due.»[69] Se non esiste qualcosa che può discendere il significato di "esistenza" dalla sua negazione, il concetto di esistenza non ha alcun significato; o in altre parole, non esiste alcun valore intrinseco. Il termine "significato" in questo senso è usato per affermare che come l'esistenza non possiede un alto livello di "realtà", l'esistenza in sé non significa nulla. Si potrebbe dire che questa credenza, unita al nichilismo epistemologico, darebbe come risultato l'idea che nulla può essere definito come reale o vero, poiché questi parametri non esistono.

Nichilismo epistemologico[modifica | modifica wikitesto]

La forma epistemologica del nichilismo può essere vista come un'estremizzazione dello scetticismo, in cui ogni forma di conoscenza o sapere è negata. Alan Pratt definisce il nichilismo come

«The belief that all values are baseless and that nothing can be known or communicated.»

«La convinzione che tutti i valori sono privi di base e che nulla può essere noto o comunicato»

Nichilismo mereologico[modifica | modifica wikitesto]

Il nichilismo mereologico (altresì detto nichilismo compositivo) è la posizione secondo cui non esistono enti con identità proprie (non solo nello spazio, ma anche nel tempo), ma enti sprovvisti di identità - detti anche "blocchi da costruzione" - e che il mondo come lo percepiamo e lo sperimentiamo, in cui crediamo vi siano questi enti dotati di identità, è solo un prodotto della fallacia delle percezioni umane.[70]

Nichilismo esistenziale[modifica | modifica wikitesto]

Il nichilismo esistenziale è la credenza per cui la vita non possiede alcun valore o senso intrinseco. Tale filosofia asserisce che l'uomo è l'attore del suo farsi nel mondo, il responsabile di ogni sua azione ed il costruttore di ogni suo scopo o significato, che non v'è in principio. L'inesistenza del senso della vita è stato un problema largamente trattato dalla scuola filosofica dell'esistenzialismo. È da sottolineare come sia assolutamente indipendente il pensiero dell'ateismo da quello del nichilismo esistenziale (che infatti nega l'esistenza di un senso, non di Dio).

Nichilismo morale[modifica | modifica wikitesto]

Il nichilismo morale, noto anche come nichilismo etico, è una posizione metaetica che sostiene l'inesistenza della moralità come realtà oggettiva; perciò non vi è azione che sia necessariamente preferibile a un'altra. Per esempio, un nichilista morale potrebbe affermare che l'uccidere una persona, per una qualsiasi ragione, non è intrinsecamente né giusto né sbagliato. Altri nichilisti potrebbero addirittura dire che non vi è alcuna moralità, e se questa esiste, è un'invenzione umana e quindi una costruzione artificiale, nella quale ciascun senso è relativo a seconda delle diverse possibili conseguenze. Ad esempio, se qualcuno uccide una persona, un nichilista potrebbe sostenere che uccidere non sia per forza sbagliato, indipendentemente dai nostri principi morali: è tale solo perché la moralità è costruita come una dicotomia rudimentale, in cui viene affermato che una cosa negativa ha un peso ben più grave di un qualcosa definito come positivo: come risultato, uccidere qualcuno è sbagliato perché non si lascia la possibilità a questo di vivere, al cui vivere è arbitrariamente conferito un senso positivo. In questo modo, un nichilista morale crede che tutte le dichiarazioni etiche siano false.[71]

Nichilismo politico[modifica | modifica wikitesto]

Il nichilismo politico è una branca che segue i punti caratteristici della filosofia nichilista, come il rifiuto di istituzioni non-razionalizzate o non-provate: nella fattispecie, le più importanti strutture sociali e politiche, come il governo, la famiglia e le leggi. Il movimento nichilista espose una dottrina simile nel diciannovesimo secolo in Russia. Il nichilismo politico è una corrente di pensiero assai differente dalle altre forme di nichilismo, ed è spesso considerata più come una forma di utilitarismo. Un'analisi influente sul nichilismo politico ci è stata presentata da Leo Strauss.[72]

Riferimenti culturali[modifica | modifica wikitesto]

Arte contemporanea[modifica | modifica wikitesto]

Il termine Dada è stato per la prima volta usato da Tristan Tzara nel 1916.[73] Il movimento, che durò dal 1916 al 1922, sorse durante la prima guerra mondiale, un evento che fu d'influenza culturale per gli artisti del periodo.[74] Il movimento Dada è nato a Zurigo, in Svizzera – inizialmente conosciuto sotto il nome di "Niederdorf" o "Niederdörfli" – al Café Voltaire.[75] I Dadaisti affermano che il Dada non fu un movimento artistico, ma una forma di anti-arte, nella quale spesso si utilizzavano oggetti qualsiasi trovati casualmente, elaborati, decontestualizzati e modificati, per poi essere uniti in un'opera unica. Il concetto di anti-arte è nato per affrontare la sensazione di vuoto che si venne a creare dopo la guerra. Questa tendenza a svalutare l'arte ha portato molti a concepire il Dadaismo come un movimento nichilista. I soliti artisti Dada davano alle proprie creazioni un significato di loro invenzione per interpretarle ed è così difficile classificarle insieme ad altre manifestazioni artistiche contemporanee. Perciò, proprio a causa di questa ambiguità, è stato definito come un modus vivendi nichilista.[74]

Tra il Ventesimo e Ventunesimo secolo l'arte visiva manifesta sempre più accentuate istanze nichilistiche.[76] Asseconda, per esempio, la propensione della cultura contemporanea a ridurre il reale al virtuale, al simulacro senza più referente.[77] Nei casi più radicali, appare come «un'ARTE SENZA FINE, senza capo né coda, in cui, letteralmente, non si distingue più niente, se non il furore ritmologico».[78] Jean Baudrillard giudica come massimo rappresentante di questa tendenza Andy Warhol le cui immagini sono «un'esaltazione della potenza del segno che, perso ogni significato naturale, risplende nel vuoto con tutta la sua luce artificiale».[79]

In altre sue manifestazioni, l'arte contemporanea tende a esprimere una vera e propria teoria visiva della coincidenza di essere e di non-essere, di vita e di morte, ovvero una sorta di metafisica nichilistica per immagini.[80] L'artista Gino De Dominicis, a partire dagli anni Settanta del Novecento, teorizza che, fino a quando gli uomini non saranno in grado di rendersi immortali, essi non esisteranno veramente, essendo solo verifiche di possibilità di esistenza.[81] Altri, come Maurizio Cattelan e Damien Hirst, esplicitano, con le loro opere, la rassegnazione dell'uomo contemporaneo occidentale di fronte alla intrascendibilità della morte in quanto evento definitivo, con tutto il portato di insensatezza che ne deriva.[82]

Per Cattelan è centrale che «noi siamo forse le uniche creature intimamente consapevoli del fatto che dovranno morire, anche quando la morte non è imminente».[83]

Per Hirst «Si riduce tutto alla morte. Voglio dire, stiamo morendo. È una carneficina (...). Che stiamo facendo, moriamo? È delizioso, è bellissimo, è favoloso. (...). La forza motrice, la roba in cui viviamo, si decompone. E le cose in decomposizione sono coloratissime, è incredibile, a qualsiasi livello. E stiamo morendo. Non ha senso».[84]

Cattelan e Hirst comunicano questo sentimento di impermanenza attraverso diversi espedienti semantico-stilistici. In particolare, con opere che presentano animali mentre esprimono la loro vitalità al massimo grado pur essendo palesemente morti, come quelli conservati in teche ripiene di formaldeide da Damien Hirst - ad esempio The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living del 1991, con il corpo di un vero squalo tigre dalle fauci spalancate come se fosse in procinto di aggredire una preda - oppure come quelli che, nelle installazioni di Maurizio Cattelan, appaiono pieni di vita - il cagnolino scodinzolante che porta il giornale al padrone (Pluto, 1998), il gatto che arcua la schiena in segno di difesa (Felix, 2001) - ma in forma di scheletri, dunque come se, da vivi, fossero già morti.[85]

Letteratura[modifica | modifica wikitesto]

Il nichilismo contrassegna in modo particolare la letteratura russa: è infatti la tematica principale del capolavoro russo Padri e figli di Ivan Turgenev, analizzato nella sua accezione ateistica, materialistica, positivistica e rivoluzionaria; una tematica che verrà ripresa, approfondita, criticata dalla letteratura russa degli anni Sessanta del XIX secolo in maniera estensiva. Non a caso l'opera scatenò diverse polemiche in Russia, e non solo, che costrinsero Turgenev a dare spiegazioni e, di fatto, a diradare la sua attività letteraria.

Anton Čechov ha realizzato un ritratto del nichilismo nel suo romanzo Tre sorelle. La ricorrente locuzione "che cosa importa" o altre varianti simili è spesso pronunciata da molti dei personaggi di fronte a determinati eventi; la significanza di alcuni di questi eventi suggerisce una sottoscrizione al nichilismo come una forma di copiatura psicologica. Il nichilismo cioè viene assunto da alcuni protagonisti più come un atteggiamento d'imitazione esteriore che come una riflessa convinzione.

Nella graphic novel Watchmen, il personaggio Edward Blake/Il Comico si mostra, e viene presentato, come un nichilista, sia moralmente che politicamente, con la sua disinvoltura nel commettere apertamente un omicidio solo per dimostrare una mancanza di nerbo e midollo negli umani (affermando che il Dr. Manhattan l'avrebbe potuto fermare in ogni momento, ma ha deciso di non farlo). Anche il Dr. Manhattan è dipinto come una personalità nichilista su scala cosmica, affermando che se la Terra fosse distrutta e tutta la vita su di essa sradicata, l'universo non ci farebbe caso.

Nella novella La rivolta di Atlante, Ayn Rand condanna assai aggressivamente il nichilismo; partendo proprio dalle posizioni di Nietzsche, ne rovescia gran parte, affermando che alcuni valori (come la libertà e l'individualismo) sono necessari e innegabili. Tuttavia la stessa Rand è stata talvolta accusata appunto di nichilismo.

L'ideologia dello scrittore francese libertino Marchese de Sade è stata spesso definita come un esempio di nichilismo edonista e distruttivo (nichilismo morale), così come uno scrittore fortemente nichilista è un altro francese, Louis-Ferdinand Céline: il suo Viaggio è considerato uno dei romanzi più cupi e nichilisti mai scritti.

«La vita è questo, una scheggia di luce che finisce nella notte.»

Modernamente sempre in Francia si possono citare Frédéric Beigbeder e Michel Houellebecq.[86] Altri scrittori o letterari nichilisti o che hanno trattato il tema del nichilismo, del nulla e della mancanza di un senso sono: Howard Phillips Lovecraft, Franz Kafka con il suo "allegorismo vuoto", Charles Baudelaire, i citati Leopardi e Camus, Eugenio Montale, Ugo Foscolo, Paul Celan, Charles Bukowski, Stefan Zweig, Thomas Bernhard, Elias Canetti, August Strindberg, Giovanni Verga, Luigi Pirandello, Giovanni Papini, Samuel Beckett, Renzo Novatore, gli scrittori della Beat Generation, Cesare Pavese, Giuseppe Ungaretti, Eugene Ionesco, Thomas Pynchon, Thomas Stearns Eliot, Pierre Drieu La Rochelle, Thomas Ligotti[87], Hunter Stockton Thompson, Irvine Welsh.

Musica e teatro[modifica | modifica wikitesto]

Nel dramma Fédora di Victorien Sardou (1882), trasposto in opera da Umberto Giordano (1898), il nichilismo politico russo è parte integrante nella creazione degli equivoci che porteranno al dramma. Il Conte Loris Ipanoff viene accusato di essere un nichilista e di avere avuto un movente politico per l'omicidio del capitano Vladimir Yariskin, promesso sposo della protagonista, la principessa Fedora Romazoff.

Nel terzo atto dell'opera di Šostakovič Lady Macbeth del Distretto di Mcensk, vi è un nichilista tormentato dalla Polizia Russa.

Nell'articolo del 2007, il The Guardian fece presente "...nell'estate del 1977, ...la spavalderia nichilista del punk è stata una delle cose più devastanti in Gran Bretagna."[88] La canzone dei Sex Pistols God Save The Queen, con la sua strofa no future ("nessun futuro"), divenne presto uno slogan per la gioventù disoccupata e disagiata durante gli ultimi anni '70.[89]

In particolare, il black metal, il death metal e il grindcore sono tre generi musicali che hanno spesso enfatizzato su tematiche nichilistiche.[90][91][92]

Il nichilismo è anche una tematica spesso affrontata dal trapper statunitense Ghostemane, in particolare nella canzone Nihil, contenuta nell'album N/O/I/S/E.

L'album dei Nine Inch Nails, The Downward Spiral, ruota attorno a svariati concetti a sfondo nichilista, con un Trent Reznor narrante che intona strofe anti-establishment contro la società e la religione (con strofe come God is dead/ And no one cares/ If there is a Hell/ I'll see you there ["Dio è morto, a nessuno importa. Se esiste un inferno, ti vedrò lì"]).

Il nichilismo si può anche ritrovare in alcune opere di gangsta rap, sotto forma di un vero e proprio codice, anche se non sempre.[93]

Nihilism è anche il nome di una canzone dei Rancid, presente nel loro album Let's Go.

Diverse canzoni d'autore hanno toccato o affrontato il tema: si vedano alcuni pezzi di Leonard Cohen, Bob Dylan, Lou Reed, Nirvana, in Italia Baustelle, Marco Masini, Fabrizio De André (si veda la tematica "esistenzialista" di Storia di un impiegato), Vasco Rossi.[94] Manuale del giovane nichilista è anche il nome del primo album del rapper Willie Peyote. Nichilismo è il nome di una traccia del rapper italiano Mezzosangue, presente nell'album Soul of a Supertramp uscito nel 2015.

Cinema[modifica | modifica wikitesto]

Il personaggio di John Morlar presente nel romanzo del 1973 di Peter Van Greenaway, Il tocco della medusa, così come nella sua rispettiva riproposizione cinematografica, mostra di avere una visione nichilista della vita, allo stesso modo del marine Animal presente nel film di Stanley Kubrick Full Metal Jacket, e di O-Dog nel film del Nella giungla di cemento di Allen & Albert Hughes.

Tre degli antagonisti del film del 1998 Il grande Lebowski sono esplicitamente chiamati "nichilisti", così come ironici e nichilisti sono diversi personaggi di Woody Allen.

Nel romanzo American Psycho del 1991 di Bret Easton Ellis e nell'adattamento cinematografico del 2000 ,il protagonista Patrick Bateman mostra nichilismo sia morale che esistenziale.

Nella pellicola diretta da David Fincher, Fight Club del 1999, il protagonista senza nome non si rende conto della deriva nichilista provocata dalla sua vita omologata e insignificante che gli fa perdere tutti i valori umani, lasciando spazio dentro se stesso ad un alter ego incontrollabile, violento ed auto-distruttivo Tyler Durden.

Il principale antagonista del film Collateral del 2004, Vincent, crede che la vita non abbia significato perché la natura umana è intrinsecamente malvagia e che, nel profondo, le persone si preoccupano solo di se stesse.

Nel film Everything Everywhere All at Once , l'antagonista principale, Jobu Tupaki, giunge a una conclusione nichilistica esistenziale secondo cui il caos è infinito nel multiverso e quindi non c'è motivo di continuare a esistere.

Nel film Matrix la personalità di Thomas A. Anderson (Neo) si presenta come un'incarnazione vivente del trattato di Jean Baudrillard, Simulacre et Simulation: lo stesso libro è sotto forma di file nel suo PC, ed egli stesso vi conserva dei dati informatici da contrabbando nella sezione Sul Nichilismo.

Il film di Lars Von Trier Dogville ha una possibile chiave di lettura nichilista.[95]

Il personaggio antagonista del fumetto DC Comics di Batman, il Joker, in maniera più accentuata nelle trasposizioni cinematografiche de Il cavaliere oscuro e Joker è spesso raffigurato come un criminale nichilista.

Il celebre supercattivo della Marvel, Thanos, pronuncia diverse volte, specialmente di più la controparte fumettistica che quella cinematografica, affermazioni nichiliste.

Televisione[modifica | modifica wikitesto]

Thomas Hibbs (Baylor University), ha affermato che la sitcom Seinfeld è una manifestazione di nichilismo in ambito televisivo. Il tema principale della sitcom è quello di essere uno "show sul nulla". La maggior parte degli episodi sono soliti concentrarsi su fatti minuziosi o di bassa rilevanza. La visione esistenziale che Seinfeld propone è molto probabilmente assimilabile a una filosofia nichilista, basandosi sull'idea che la vita è senza uno scopo, da cui sorge un senso dell'assurdo che caratterizza con un tono ironico e umoristico lo stesso show.[96]

Il personaggio di Gregory House di Dr. House - Medical Division è cinico e nichilista.

Anche alcuni sketch del comico Bill Hicks sono considerabili nichilisti, così come molte scene della serie animata BoJack Horseman.

La prima stagione della celebre serie antologica True Detective è intrisa di filosofia nichilista, oltre che pessimista e antinatalista, con citazioni nietzschiane e schopenhaueriane, e da Zapffe e Ligotti.[97]

Nell’anime Bleach, tratto dall'omonimo manga, il quarto Espada, Ulquiorra, rappresenta l'aspetto nichilista della morte.

Il cattivo principale del manga e anime Monster, Johan Liebert, è fortemente nichilista.

Nel manga e anime Black Clover, Dante Zogratis, ritiene che essere malvagio di per sé significhi essere umani, affermando che la malizia è l'unica emozione che differenzia gli esseri umani dagli altri animali.

Scienza[modifica | modifica wikitesto]

Il fisico Lawrence Krauss ha analizzato dal punto di vista della divulgazione scientifica e filosofica, nel suo libro L'universo dal nulla, le implicazioni per l'essere umano del concetto di nulla in fisica, tentando di rispondere alla domanda di Leibniz e concludendo che non esista un vero nulla ma solo il vuoto, e che questo non debba tradursi in una mancanza nichilistica di senso dell'attuale vita umana.[98][99]

Videogiochi[modifica | modifica wikitesto]

«Perché gli esseri umani continuano a costruire? Perché continuano a celebrare la vita nel mio mondo distrutto? Pensate a quanto sono stupide le vostre vite!»

Kefka Palazzo, antagonista di Final Fantasy VI e uno dei cattivi più celebri del mondo videoludico, è un crudele, spietato e disumano generale dell'Impero Gestahliano, il cui unico piacere nella vita deriva dal causare morte e distruzione ovunque, in quanto non prova alcun riguardo per l'esistenza altrui. Inizialmente si tratta di pura misantropia, crudeltà e volontà di dominio, ma dopo aver ottenuto poteri divini e aver devastato l'intero mondo, Kefka dimostra di avere anche una visione nichilista, sadica, cinica e psicopatica della vita, che lo porta ad amare e apprezzare soltanto la morte e la sofferenza delle sue vittime. Egli disprezza infatti la vita, i sogni e le speranze, e trae gioia e piacere dalla miseria dell'umanità.[100]

Altri celebri nichilisti nel panorama dei videogiochi sono Albert Wesker, personaggio della serie Resident Evil, Psycho Mantis, boss del videogioco Metal Gear Solid, Darth Nihilus del videogioco Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Dracula dal videogioco Castlevania: Symphony of the Night e Lavos, antagonista principale di Chrono Trigger.

Si potrebbe rintracciare, nella saga di Assassin's Creed, una forma di nietzschanesimo nell'ideologia degli Assassini a partire dal motto "Nulla è reale, tutto è lecito". Premettiamo che gli Assassini, un Ordine le cui origini risalgono alla notte dei tempi, sono un'organizzazione segreta diffusa in tutto il mondo e votata a preservare il diritto dell'umanità al libero arbitrio. La loro ideologia è fondata sulla convinzione che solo l'autodeterminazione può condurre al miglioramento della razza umana attraverso la crescita dell'individuo, permettendo così la nascita di nuove idee e innovazioni.[101] Al contrario i Templari, la fazione nemica, intendono sottrarre agli uomini il libero arbitrio.[101] Tornando al motto dell'Ordine, ne possiamo ascoltare la spiegazione più esaustiva nell'episodio Assassin's Creed Revelations, ovvero quando Ezio Auditore visitava la roccaforte di Masyaf assieme a Sofia Sartor:

«Nulla è reale, tutto è lecito. [...] Dire che nulla è reale significa comprendere che le fondamenta della società sono fragili, e che dobbiamo essere i pastori della nostra stessa civiltà. Dire che tutto è lecito, invece, significa capire che siamo noi gli architetti delle nostre azioni, e che dobbiamo convivere con le loro conseguenze, sia gloriose, sia tragiche.»

Anche nella serie principale dei videogiochi Pokémon, è possibile ritrovare tracce di ideologia nichilista nell’antagonista dei giochi di 4ª generazione, Pokémon Diamante, Pokémon Perla e Pokémon Platino, Cyrus. È il capo del Team Galassia una organizzazione criminale che intende creare un nuovo universo dove non ci siano emozioni, e in una chiave di lettura si può distinguere la componente antropologica da quella metafisica, nel momento in cui riesce nel suo intento ma si ritrova in un mondo vuoto, privo di forme, dove ogni cosa è.

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ Jacobi an Fichte (nota come Sendschreiben an Fichte)

- ^ a b c d e f AA.VV., Enciclopedia della Filosofia, in Le Garzantine, N-Z, Corriere della Sera, 2006.

- ^ a b c il Sabatini-Coletti. Dizionario della Lingua Italiana, 2008.

- ^ Bazarov, il protagonista di Padri e figli scritto intorno agli anni Sessanta dell'Ottocento da Ivan Turgenev, afferma che il nichilismo è una maledizione: «Da una parte, il termine è ampiamente usato per denotare una dottrina per la quale le norme morali e gli standard morali non possono essere giustificati da argomentazioni razionali. Dall'altra, per indicare una sensazione di disperazione sull'empietà e la trivialità dell'esistenza umana. Questo doppio significato pare che derivi dall'idea che il termine è stato spesso impiegato nel diciannovesimo secolo dai religiosi nei confronti degli atei, visti come nichilisti ipso facto. L'ateo, come dicono i religiosi, non si vuole sentire rinchiuso in norme morali; di conseguenza tenderà a essere calloso o egoista, o addirittura un criminale» (Op.cit.p. 515).

- ^ a b Robert Phillips, Deconstructing the Mass, in Latin Mass Magazine, Winter, 1999 (archiviato dall'url originale il 17 aprile 2004).«"For deconstructionists, not only is there no truth to know, there is no self to know it and so there is no soul to save or lose." and "In following the Enlightenment to its logical end, deconstruction reaches nihilism. The meaning of human life is reduced to whatever happens to interest us at the moment…(Per i decostruzionisti non solo non vi è alcuna verità da conoscere, non c'è un io da conoscere e così non c'è anima da salvare o perdere" e "Nel seguire l'illuminazione fino alla sua fine logica la decostruzione raggiunge il nichilismo: Il significato della vita umana si riduce a che cosa capita di interessante al momento...")»

- ^ M. Onfray, Trattato di ateologia. Fisica della metafisica: «L'epoca sembra atea, ma solo agli occhi dei cristiani o dei credenti. In realtà, è nichilista». (p. 50)

- ^ Per qualche esempio del punto di vista che la post-modernità è un'epoca nichilista, vedi Arnold Toynbee, (1963) A Study of History vols. VIII and IX; Charles Wright Mills (1959) The Sociological Imagination; Bell, Daniel (1976) The Cultural Contradictions of Capitalism; e Jean Baudrillard, (1993) "Game with Vestiges" in Baudrillard Live, ed. Mike Gane e (1994) "On Nihilism" in Simulacra and Simulation, trans. Sheila Faria Glasser. Vedi Gillian Rose, (1984) Dialectic of Nihilism; Karen L. Carr, (1988) The Banalization of Nihilism; e Papa Giovanni Paolo II (1995), Evangelium vitae: Il valore e l'inviolabilità della vita umana. Milano, Paoline Editoriale Libri., citati in: Nihilism and the Postmodern in Vattimo's Nietzsche Archiviato il 5 aprile 2010 in Internet Archive., ISSN 1393-614X Minerva - An Internet Journal of Philosophy, Vol. 6, 2002, fn 1.

- ^ Jim Leffel, Dennis McCallum, The Postmodern Challenge: Facing the Spirit of the Age, su equip.org, Christian Research Institute (archiviato dall'url originale il 19 agosto 2006).«…the nihilism and loneliness of postmodern culture... (...il nichilismo e la solitudine della cultura post-moderna...)»

- ^ Carlo Tamagnone in NonCredo, n.5

- ^ Giovanni Casoli, Dall'alto dell'ermo colle con gli occhi di Qoèlet. Il rapporto tra la Bibbia e Leopardi in un'intervista a Loretta Marcon, L'Osservatore Romano

- ^ C. Gualdana, Qohélet, la vita è un soffio di vento Archiviato il 10 gennaio 2019 in Internet Archive., recensione a: Luigino Bruni, Una casa senza idoli. Qoélet, il libro delle nude domande, EDB, pp. 134

- ^ Ioan Petru Culianu, I miti dei dualismi occidentali, Jaca Book, 2018, p. 295

- ^ Sergio Givone, Storia del nulla, Gius.Laterza & Figli Spa, 2015

- ^ Codice Atlantico, folio 389 verso d

- ^ a b C. I. Gerhardt (ed.), Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 1875-1890; VI 602

- ^ Massimo Mila, Introduzione a Siddharta di Hermann Hesse; Mila cita anche Giacomo Prampolini che osserva a proposito delle affinità culturali tra indiani e tedeschi: «Una valutazione obiettiva non può negare che i due popoli hanno comune una spiccata tendenza alla contemplazione, alla speculazione astratta, al panteismo e perciò al Weltschmerz, cioè a sentire il dolore cosmico» (cfr. anche Duḥkha) e l'opinione di William Walker Atkinson noto anche come Yogi Ramacharaka.

- ^ Dalla voce nibbāna del Buddhist Dictionary - Manual of Buddhist Terms & Doctrines del ven. Ñanatiloka Thera

- ^ A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, I, 71

- ^ N. I. Nadeždin, in Vestnik Evropy, I, 1829.