Autodromo Enzo e Dino Ferrari

| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |

|---|---|

| |

| Localizzazione | |

| Stato | |

| Località | Imola |

| Caratteristiche | |

| Lunghezza | 4 909[1] m |

| Curve | 19 |

| Inaugurazione | 1953 |

| Categorie | |

| Formula 1 | |

| 6 Ore di Imola | |

| Campionato del mondo turismo | |

| Altre serie | Superbike |

| Formula 1 | |

| Tempo record | 1'15"484[1] |

| Stabilito da | Lewis Hamilton |

| su | Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance |

| il | 1º novembre 2020 |

| record in gara | |

| 6 Ore di Imola | |

| Tempo record | 1'45"662 |

| Stabilito da | Chaz Davies |

| su | Ducati Panigale R |

| il | 13 maggio 2017 |

| record in gara | |

| Mappa di localizzazione | |

| |

L'autodromo Enzo e Dino Ferrari, comunemente noto come autodromo di Imola, è un circuito automobilistico situato nel comune di Imola, nella città metropolitana di Bologna.

Inaugurato nel 1953, ai suoi albori era ufficialmente denominato Auto-motovelodromo Prototipo CONI di Imola, seppur noto principalmente come circuito del Santerno, titolazione questa che colloquialmente tuttora mantiene. Nel 1970 assunse il nome di Autodromo Dino Ferrari in memoria del figlio di Enzo Ferrari, scomparso prematuramente; alla successiva morte di Enzo, nel 1988, il suo nome venne affiancato a quello del figlio portando così il circuito imolese all'odierna denominazione.

Deve la sua iniziale notorietà al motociclismo, in particolare con la 200 Miglia di Imola disputatasi tra il 1972 e il 1985. Per quanto riguarda il motomondiale, ha ospitato sette edizioni del Gran Premio delle Nazioni tra il 1969 e il 1988, tutte le quattro edizioni del Gran Premio Città di Imola dal 1996 al 1999, e due edizioni del Gran Premio di San Marino nel 1981 e nel 1983. Dal 2001 al 2019, e nuovamente dal 2023, ospita pressoché stabilmente la tappa italiana del campionato mondiale Superbike.

Per quanto concerne l'automobilismo, dopo gli esordi legati prettamente all'endurance, dal 1979 il circuito si è aperto alla Formula 1 in occasione del Gran Premio Dino Ferrari. Relativamente alla massima serie automobilistica ha ospitato il Gran Premio d'Italia nel 1980 e tutte le ventisei edizioni del Gran Premio di San Marino dal 1981 al 2006, mentre dal 2020 ospita il Gran Premio dell'Emilia-Romagna. È inoltre sede di altre corse di caratura internazionale per vetture monoposto, turismo e GT.

Si corre in senso antiorario. Il record assoluto del circuito è di 1'13"609, stabilito da Valtteri Bottas su Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio dell'Emilia-Romagna 2020.[2]

Dal 30 giugno 2013 l'autodromo ospita il Museo "Checco Costa"; il museo è aperto esclusivamente in occasione di mostre temporanee e non ha una collezione permanente.

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Antefatti (1946-1949)[modifica | modifica wikitesto]

«In una notte dell'estate del 1947 questo gruppo di pionieri, camminando nel viale delle Acque Minerali,[3] una stradina che congiungeva le Acque Minerali al ponte sul Santerno, disegnò un piccolo circuito: via dei Colli, raccordo dalla Tosa alla Piratella, viale delle Acque Minerali.»

Nel 1946 fu redatto dal Comune d'Imola un progetto per la costruzione di una strada in riva destra del fiume Santerno, per il collegamento dei due ponti esistenti sul corso d'acqua: quello della via Emilia e quello di viale Dante. Alfredo Campagnoli, giovane geometra dell'ufficio tecnico comunale, parlò di questo progetto con alcuni amici. Sembrò concretizzarsi l'idea di costruire un circuito sulle pendici di Imola, comprendente la zona di monte Castellaccio, su strade aperte al traffico ma opportunamente distanti dal centro abitato.

L'anno dopo i promotori, ovvero il succitato Campagnoli insieme a Tonino Noè, Ugo Montevecchi e Graziano Golinelli,[4] proposero inizialmente un tracciato extra urbano di 3 800 m sul quale organizzare alcune gare motociclistiche all'anno, sia di motocross sia di velocità. A essi si aggiunsero Checco Costa, presidente del Moto Club, e Gualtiero Vighi, membro consigliere del Moto Club e valente pilota.

In breve tempo fu costituita una società per la realizzazione e gestione del circuito. Il 25 novembre 1947 fu fondato l'Ente Sport e Turismo Imola (ESTI), nella forma societaria della cooperativa a responsabilità limitata; il 1º febbraio 1948 il ragioniere Tommaso Maffei Alberti ne divenne presidente, rimanendovi in carica ininterrottamente fino allo scioglimento dell'ente, avvenuto nel 1973. Scopo dell'ESTI era reperire i fondi necessari per la costruzione del circuito. Maffei si rivolse a Enzo Ferrari (23 gennaio 1948), chiedendogli di interessarsi al progetto: il Drake si attivò presso i fratelli Maserati che parteciparono, insieme ad altri costruttori, a un sopralluogo nella zona in cui si sarebbe realizzato il tracciato (1º febbraio).[5] Emerse l'idea di realizzare un circuito sede stabile di gare e collaudi. Il 12 febbraio giunse a Imola Giovanni Canestrini, segretario generale dell'Automobile Club d'Italia, il quale si dichiarò favorevole alla realizzazione di un secondo impianto permanente nazionale: nell'Italia di allora, infatti, esisteva un solo circuito stabile, quello di Monza. Il nuovo progetto fu completamente differente dal precedente: non più un circuito motociclistico su strade aperte al traffico, ma un circuito chiuso e permanente, da dare in concessione ai costruttori di auto sportive.[6] Il 7 maggio giunse la visita di Adriano Rodoni, presidente dell'Unione Velocipedistica Italiana e vicepresidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). In un certo senso con la sua visita si chiuse il cerchio allorché tutte le massime autorità sportive e motoristiche italiane erano venute a Imola ed avevano espresso il loro parere favorevole al progetto di un impianto permanente prototipo per gare motoristiche.[7]

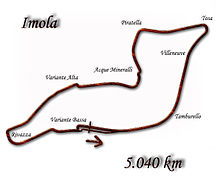

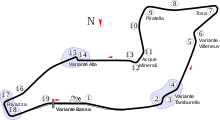

Nel 1949 la lunghezza totale del tracciato fu portata a 5 000 m, in ottemperanza alle nuove norme internazionali. Il progetto definitivo venne approvato dal CONI il 27 ottobre dello stesso anno: da allora il circuito fu denominato Auto-motovelodromo Prototipo CONI di Imola,[9] pur se nella stampa locale era chiamato semplicemente circuito del Castellaccio. L'8 marzo 1950 fu dato l'inizio ufficiale ai lavori alla presenza di Giulio Onesti, presidente del CONI.[10] Il percorso, misto-veloce, misurava 5 017 m da percorrere in senso antiorario, e fu ricavato collegando tra loro strade già esistenti che si snodavano sulle colline prospicienti la città di Imola con tratti di strada nuovi. Da notare come, nei primi anni di attività del tracciato, queste strade continuarono a essere aperte alla circolazione; l'impianto fu trasformato in circuito permanente solo a metà degli anni 60, epoca a cui risale la recinzione attuale.

L'ESTI attivò una serie di convenzioni con il Comune, il CONI e la Banca Nazionale del Lavoro, riuscendo a raccogliere la cifra necessaria per finanziare i lavori: 40 milioni di lire al tasso del 3%. Il finanziamento, a fondo perduto, aveva una durata di 23 mesi (gennaio 1948-novembre 1949). L'ESTI ottenne la gestione dell'impianto per 29 anni. La costruzione del circuito costò la somma complessiva di 134 765 845 lire.[7]

L'apertura e i primi anni (1950-1963)[modifica | modifica wikitesto]

La posa della prima pietra del circuito imolese avvenne il 22 marzo 1950. Dopo poco più di due anni e 150 000 ore di lavoro, fu effettuato il primo collaudo; nella giornata del 19 ottobre 1952 il circuito fu provato da piloti delle due e delle quattro ruote: in mattinata scesero in pista i motociclisti, mentre il pomeriggio fu riservato all'automobilismo, con Enzo Ferrari che fece provare una 340 Sport ai suoi piloti Alberto Ascari, Giannino Marzotto e Luigi Villoresi.[7]

Enzo Ferrari, Ferrari 1952.

L'inaugurazione ufficiale avvenne il 25 aprile 1953, con una gara motociclistica valevole per il campionato italiano delle classi 125 e 500, il Gran Premio CONI, e una gara nazionale per le classi fino a 250 cc, il Gran Premio Città di Imola;[11] vi presero parte quattro piloti italiani campioni del mondo: Umberto Masetti e Nello Pagani, entrambi su Gilera, Enrico Lorenzetti su Moto Guzzi) e Carlo Ubbiali su Mondial. Ad assistere all'evento giunsero 60 000 persone da tutta Italia.[12] Il primo record della pista fu stabilito nella gara delle 500cc al secondo giro: Masetti e Milani corsero in 2'07" (alla media di 142,211 km/h). Il successivo 3 maggio si disputò la prima gara automobilistica, il Gran Premio Autodromo di Imola, organizzato dall'Automobile Club di Bologna; quindi il 13 agosto fu la volta del ciclismo con la Coppa Placci, vinta da Luciano Maggini[13].

Il circuito ebbe il suo battesimo internazionale il 25 aprile 1954 con la prima edizione della Coppa d'oro Shell, una gara motociclistica ideata da Checco Costa per le classi 250, 350 e 500, destinata a divenire la più importante competizione motociclistica internazionale degli anni 50 e 60, anche grazie a un montepremi assai elevato: la gara fu vinta da Masetti su Gilera, nella classe regina, e da Enrico Lorenzetti e Alano Montanari entrambi su Moto Guzzi, rispettivamente nelle classi 350 e 250. L'automobilismo fece il suo debutto a Imola due mesi dopo, il 20 giugno, con il «Gran Premio Shell» (noto anche come Conchiglia d'oro), manifestazione internazionale per vetture Sport di classe 2000:[14] davanti a un numeroso pubblico si sfidarono Ferrari e Maserati, con Umberto Maglioli primo su Ferrari 500 Mondial davanti a Ferruccio Musitelli e Luigi Musso su Maserati.

Nel giugno 1955 si tenne la II edizione del Gran Premio Shell: vinse Cesare Perdisa su Maserati 2000 S. Nel 1956 la terza edizione (anch'essa, come le due precedenti, riservata alle vetture Sport) fu vinta da Eugenio Castellotti su Osca. Nell'occasione la Shell invitò, oltre alle case italiane e tedesche, anche quelle inglesi: videro per la prima volta il circuito romagnolo campioni come Jack Brabham (che arrivò secondo), Colin Chapman (settimo), Roy Salvadori e Cliff Allison, e fu anche la prima volta in riva al Santerno dei giornalisti delle testate specializzate inglesi. Per vedere l'edizione successiva del Gran Premio Shell si dovette attendere il 1963, con il debutto dei bolidi di Formula 1 sul circuito imolese.[15]

Il circuito era composto, all'epoca, da strade aperte al traffico; per raggiungere l'obiettivo di realizzare un autodromo permanente, dovettero trascorrere tutti gli anni 50 e metà degli anni 60. Le cause furono principalmente due: il ritardo nel realizzare le opere che avrebbero escluso il tracciato dalla viabilità ordinaria, e i ricorsi dei privati, contrari all'esproprio dei loro terreni destinati ad ospitare gli impianti fissi (tribune e box). Durante questo periodo il circuito fu sottoutilizzato: le gare disputate all'anno furono poche, così come poche furono anche le giornate annuali d'affitto del tracciato alle case costruttrici per i collaudi dei loro prototipi.[16]

Verso il circuito permanente (1963-1979)[modifica | modifica wikitesto]

Il 21 aprile 1963, dopo sette anni, il circuito di Imola tornò ad ospitare una gara automobilistica. Dalla memorabile gara del 1956 il circuito sentì il rumore degli scarichi delle auto da corsa solo in altre sporadiche occasioni, come nel luglio del 1957, quando la Maserati lo affittò per le prove-collaudo della Maserati 2500F1 6c guidata da Juan Manuel Fangio[17]. Nei 40 giorni precedenti la gara furono effettuati lavori di miglioramento della sicurezza: furono stesi 10 chilometri di rete metallica alta 2,40 metri; lungo la pista furono sistemati 800 metri di guardrail, integrati da reti metalliche di protezione. Furono inoltre sistemati quattro chilometri di pannelli di legno alti due metri che, escludendo la vista della pista, fecero convergere gli spettatori in pochi punti (che erano quelli più spettacolari): le curve Rivazza, Tosa, Acque Minerali e, naturalmente, la tribuna centrale. Per la prima volta l'impianto fu dotato di un sistema di altoparlanti. Infine, furono sistemate seimila balle di paglia lungo il percorso[18].

Quel giorno l'impianto imolese ospitò per la prima volta una gara per vetture di Formula 1, seppur non valida per il campionato mondiale[19]: il IV Gran Premio Conchiglia d'oro Shell. Sabato 20 aprile si tennero le prove cronometrate: Jim Clark su Lotus 25 fece segnare il miglior tempo: 1'48"3 (media di 166,77 km/h), migliorando il precedente record di 1'54"9 di Fangio stabilito nel luglio del 1957. Clark vinse anche la gara, doppiando tutti gli avversari tranne Jo Siffert, secondo classificato.[20] Tutti i piloti ebbero parole di apprezzamento per il circuito. Ciò nonostante, la massima categoria automobilistica non sarebbe tornata a correre dalle parti del Santerno per un quindicennio. Purtroppo mancò la Ferrari che, dopo aver iscritto due vetture, le ritirò pochi giorni prima della data del Gran Premio[20].

Nel biennio 1965-1966 furono finalmente realizzate le tribune e i box. Il 23 gennaio 1965 Enzo Ferrari, venuto all'autodromo per una cerimonia di premiazione, dichiarò: «l'autodromo di Imola, per le sue caratteristiche, consistenti in difficoltà per le macchine e per i piloti, è il circuito più interessante d'Italia. La possibilità di poterne disporre completamente potrebbe essere di valido aiuto alla soluzione dei problemi delle case automobilistiche che si dedicano alla preparazione di macchine da corsa».[21]

Nel 1969 Imola ospitò per la prima volta una gara valevole per il Campionato del mondo di motociclismo, il Gran Premio delle Nazioni: vinsero Paul Lodewijkx su Jamathi (50 cc); Dave Simmonds su Kawasaki (125 cc); Phil Read su Yamaha (250 e 350 cc); e Alberto Pagani su LinTo (500 cc). L'esperienza non fu coronata dallo sperato successo di pubblico (anche per la concomitanza del Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si tenne a Monza), per cui fu ripetuta solo quattro anni dopo.

L'8 settembre 1970 la vecchia denominazione CONI lasciò il posto a quella di Autodromo Dino Ferrari, in memoria del primogenito del Drake prematuramente scomparso quattordici anni prima.[22] Due anni dopo, importanti lavori vennero realizzati nella zona del traguardo, con la costruzione della Variante Bassa per rallentare le percorrenze nel rettilineo dei box. Un'altra, la Variante Alta, venne creata nello stesso periodo per spezzare il tratto che scollinava verso le curve della Rivazza.

L'autodromo entrò nei calendari di molte categorie automobilistiche e motociclistiche, soprattutto per quel che riguarda le gare endurance con due eventi in particolare: la 500 Chilometri automobilistica, ideata nel 1968 come gara nazionale gestita dall'ACI di Bologna, e che nel 1974 divenne prova valida per il mondiale sportprototipi – prima gara automobilistica mondiale organizzata nell'autodromo imolese –; e la 200 Miglia motociclistica, competizione omonima della celebre gara di Daytona, e che si svolse dall'edizione inaugurale del 1972, che vide il successo di Paul Smart su Ducati, davanti a un pubblico di oltre 70 000 spettatori, all'ultima edizione del 1985, vinta da Eddie Lawson su Yamaha.

Frattanto l'ESTI venne messa in liquidazione. Il 1972 fu anche l'anno in cui la gestione dell'autodromo passò all'Automobile Club di Bologna. Si costituì per l'occasione la società controllata «Società Allestimento Gestione Impianti Sportivi» (SAGIS), il cui primo presidente fu l'editore Luciano Conti[23]. Successivamente, la direzione dell'autodromo riallacciò i contatti con la Formula 1 per ospitare una gara titolata. Dopo diversi sopralluoghi da parte dell'allora Formula One Constructors Association (FOCA) e dei piloti, ulteriori modifiche vennero realizzate per ampliare le vie di fuga; laddove ciò non fosse stato possibile, il disegno del tracciato fu modificato, come nel caso della chicane inserita nella curva delle Acque Minerali.

Nella seconda metà degli anni 70, direttore sportivo della Ferrari era l'ingegnere torinese Roberto Nosetto.[24] Questi, nel 1979, fu inviato da Enzo Ferrari a Imola: il Drake desiderava fortemente che il circuito intitolato al figlio Dino ospitasse in pianta stabile gare di Formula 1, pertanto incaricò l'ingegnere di migliorarne le strutture. Nosetto ridisegnò il corpo box, riprogettò la torre di controllo e le tribune, e fece rifare l'asfalto della pista.[25] Nello stesso anno, con il completamento dell'impianto e l'eliminazione dei tratti utilizzati per la viabilità urbana, il circuito divenne permanente. Il 16 settembre 1979, con il Gran Premio Dino Ferrari, gara non titolata vinta da Niki Lauda su Brabham-Alfa Romeo, iniziò una nuova era per l'autodromo imolese.

L'arrivo della Formula 1 (1980-2006)[modifica | modifica wikitesto]

Nosetto fu il direttore della struttura dal 1980 al 1989. Sotto il mandato dell'ingegnere, il 14 settembre 1980, l'autodromo ospitò la sua prima gara di Formula 1 valida per il titolo mondiale, il 51º Gran Premio d'Italia, in quell'occasione "strappato" a Monza e vinto da Nelson Piquet; dall'anno seguente, tornata la tappa italiana del mondiale sul circuito brianzolo, la pista imolese divenne sede del Gran Premio di San Marino. I due Gran Prix si disputarono in momenti diversi della stagione: Imola in primavera, mentre Monza veniva confermata nella tradizionale collocazione settembrina.

Sul versante delle infrastrutture, nel 1985 la vecchia torre della direzione gara, nota come Torre Renault per ragioni pubblicitarie, venne abbattura e sostituita da un nuovo edificio, a firma dell'architetto Glauco Gresleri[26] e dell'ingegnere Riccardo Morandi: la nuova Torre Marlboro, come divenne colloquialmente nota per via del suo storico sponsor, assurse immediatamente a simbolo dell'autodromo grazie al suo particolare stile, che richiamava le architetture della riviera romagnola di metà Novecento.[26] Tre anni dopo, a seguito della scomparsa di Enzo Ferrari avvenuta il 14 agosto 1988, al nome del figlio Dino venne affiancato quello del Drake nella titolazione dell'impianto.

Nel 1994 proprio Imola è stata teatro di uno dei Gran Premi più drammatici nella storia della Formula 1, con molti gravi incidenti, due dei quali mortali. Venerdì 29 aprile, durante le prove, Rubens Barrichello si schianta alla Variante Bassa, ma nonostante il grave incidente riporta solo la rottura del setto nasale e l'incrinazione di una costola che lo costringono a saltare il resto della gara.[27] Sabato 30, l'ala anteriore della Simtek di Roland Ratzenberger si stacca e l'auto va a schiantarsi alla curva Villeneuve; il pilota muore, e si tratta della prima fatalità in Formula 1 dalla morte di Elio De Angelis nel 1986. Domenica 1º maggio, giorno della gara, allo spegnersi della luce verde la Benetton di JJ Lehto rimane ferma sullo schieramento e viene presa in pieno dalla Lotus di Pedro Lamy: i pezzi, tra cui una ruota, volano in tribuna centrale ferendo alcune persone tra il pubblico. Alla ripartenza passano 2 soli giri (7º giro) quando la Williams di Ayrton Senna esce dritta al Tamburello per la rottura del piantone dello sterzo e va a finire contro il muro: Senna viene trasportato all'ospedale di Bologna dove morirà poche ore dopo. Infine, ai box il panico è seminato da una ruota, staccatasi dalla Minardi di Michele Alboreto, che ferisce quattro meccanici.

A ricordo di quei tragici giorni, all'interno del Parco delle Acque Minerali, in corrispondenza del vecchio Tamburello, il 26 aprile 1997 è stata collocata una statua bronzea dedicata a Senna, opera dello scultore Stefano Pierotti, divenuta da allora meta di pellegrinaggio per tifosi e appassionati.[28]

Dopo questa gara, tra il 1994 e il 1995 il circuito ha subìto nuove e radicali modifiche, in modo da renderlo più sicuro. In primo luogo la curva del Tamburello, teatro dell'incidente di Senna, è stata sostituita da una più lenta chicane, meno spettacolare ma più sicura; anche il curvone dove picchiò Ratzenberger nelle qualifiche, denominato Villeneuve, è stato a sua volta modificato da un'ulteriore variante; modificato anche il tratto denominato Acque Minerali, dove ora ci sono due pieghe veloci al posto della vecchia chicane più una via di fuga molto più ampia, le curve Rivazza, e la Variante Bassa, punto in cui Barrichello, come detto, rischiò la vita.[29]

Dopo i fasti della 200 Miglia e una pausa di otto anni (tra il 1988 e il 1995), le moto fanno ritorno a Imola nella stagione 1996 con il Gran Premio motociclistico Città di Imola, restandovi per quattro anni.

Nel 2000 l'autodromo perde il motomondiale. Ciò nonostante, nell'immediato Imola riesce a tamponare tale perdita con l'arrivo del campionato mondiale Superbike, che dalla stagione 2001 e per il successivo ventennio farà della gara del Santerno la propria tappa italiana di riferimento; in particolare, nell'edizione 2002 del Gran Premio di Superbike l'autodromo è teatro di quella che viene ricordata come una delle gare più spettacolari nella storia delle due ruote – la «gara del secolo», nelle parole di Giovanni Di Pillo[30] –, per via del serrato duello per il titolo fra Colin Edwards e Troy Bayliss, che proprio sull'asfalto imolese vede il decisivo epilogo.[30][31]

Crisi e ricostruzione (2006-2008)[modifica | modifica wikitesto]

Al termine della stagione 2006 si registra l'ulteriore e ben più grave perdita della Formula 1, con la Formula One Management (FOM), la società di gestione del circus, che esclude Imola dal calendario 2007 e 2008: nonostante l'esistenza di un contratto sino al 2009 per il Gran Premio sammarinese, il circuito viene estromesso in quanto i pesanti lavori di ammodernamento, richiesti dalla Federazione, non sarebbero stati completati in tempo utile per l'effettuazione del Gran Premio. Oltre alle questioni organizzative, ha il suo peso la volontà politica dei vertici FOM dell'epoca di non far disputare più di una corsa nello stesso Paese oltreché, in generale, di non considerare più l'Europa quale baricentro della Formula 1.

Il 19 novembre 2006 avviene l'abbattimento della vecchia zona box, troppo costosa da mantenere. È l'ultimo atto decisionale della SAGIS, la società che da ventotto anni gestiva l'autodromo, la quale nel febbraio 2007 dichiara il fallimento.

Dopo la perdita della Formula 1, che segue di pochi anni quella summenzionata del motomondiale, sono iniziati i lavori di ricostruzione e ammodernamento che si sono protratti per tutto il 2007. L'area dei box è stata totalmente ricostruita; l'unico manufatto sopravvissuto è la storica ed ex Torre Marlboro (negli anni seguenti via via rinominata a seconda dello sponsor). I lavori di modifica al tracciato, eseguiti sotto la direzione dell'architetto Hermann Tilke, hanno portato principalmente all'eliminazione della Variante Bassa riconfigurando di conseguenza l'intero layout di quella zona della pista: tra la Rivazza e il Tamburello c'è ora una sequenza di quattro rettifili raccordati tra loro da tre veloci semicurve.

La riapertura (2008-2020)[modifica | modifica wikitesto]

Competizioni sportive[modifica | modifica wikitesto]

Il 3 e il 4 maggio 2008 si è tenuta l'inaugurazione del rinnovato circuito.[32] La nuova gestione ha deciso di puntare sulle serie internazionali alternative, sia di auto sia di moto: il primo evento internazionale organizzato sulla rinnovata pista è stato il campionato del mondo turismo, mentre gli anni immediatamente seguenti hanno visto protagonisti gare della Superstars Series, dell'International GT Open e della GP2 Asia Series.

Dal 2009 in poi il tracciato ha visto il ritorno, dopo un biennio di assenza, anche della Superbike.[33] Per rendere possibile ciò, si è provveduto a disegnare una seconda configurazione del tracciato, specifica per il motociclismo: per motivi di sicurezza, su richiesta e con la collaborazione della Federazione Internazionale di Motociclismo, è stata realizzata una Nuova Variante Bassa, ovvero una chicane che si posiziona a metà del rettilineo principale, ricavata dalla via di fuga a lato.[34] Quella del Santerno rimarrà stabilmente la tappa italiana del mondiale delle derivate di serie fino al 2019, con una ulteriore appendice nel 2023.[35]

Vicende gestionali[modifica | modifica wikitesto]

Nel 2007 il Comune d'Imola lancia la gara per la gestione trentennale del circuito. Vince il Gruppo Norman, holding attiva nel settore dei patrimoni immobiliari, con la propria controllata Norman 95. Il 21 febbraio la Norman 95 costituisce una nuova società, Formula Imola (partecipata all'80% da Norman e al 20% da una consociata del Comune d'Imola).[36] Il 6 marzo la gestione del circuito passa ufficialmente alla nuova società. Il nuovo direttore dell'autodromo è Pierpaolo Gardella, già in Ferrari e con la Williams bicampione del mondo 1996-1997. Il fardello debitorio preesistente e una gestione poco oculata da parte del gruppo Norman producono però una nuova crisi societaria, che porta all'uscita di scena del gruppo ed al rilevamento delle quote di maggioranza da parte di Motorsport Eventi, presieduta da Uberto Selvatico Estense.

Il 9 dicembre 2009 viene nominato il nuovo amministratore delegato e direttore dell'autodromo, nella persona di Walter Sciacca. Il successore di Gardella pianifica in poco tempo un'attività triplicata rispetto alla stagione precedente, portando all'autodromo manifestazioni di alto livello. Nel febbraio 2010, però, una nuova tegola cade sulla gestione: Formula Imola veniva dichiarata fallita una seconda volta, a causa di una serie di debiti accumulati dalla precedente amministrazione. Nonostante il fallimento, Formula Imola continua a lavorare in esercizio provvisorio: ad affiancare il curatore fallimentare, Fabrizio Carbone, nella gestione del calendario come co-adiutore è lo stesso Sciacca. Ciò gli consente di far chiudere il fallimento in pochi mesi con la riconsegna ai soci della società nell'ottobre 2010. Gli organi sociali quindi vengono ripristinati con Estense presidente e Sciacca amministratore delegato e direttore dell'autodromo.

Il 22 dicembre 2010 può essere ricordato come un passaggio importante nel programma di rilancio dell'autodromo: in questa data viene portato a termine il riassetto della società Formula Imola: il Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale (Con.Ami), società a capitale pubblico, diventa socio di maggioranza, accollandosi i debiti della precedente gestione. Da quella data, Formula Imola si occupa della sola gestione delle attività in pista.

Nel dicembre 2011 Sciacca si dimette da direttore dell'autodromo; gli subentra Pietro Benvenuti. Nel novembre dell'anno seguente il Con.Ami, azionista di maggioranza della società che gestisce l'autodromo, ottiene dal Comune di Imola l'assegnazione in concessione del circuito per 64 anni. Nel febbraio 2016 Pier Giovanni Ricci viene nominato nuovo direttore generale dell'autodromo, succedendo a Benvenuti.[37] L'anno dopo, in maggio, il Con.Ami rileva le quote di Estense (il 15%) in Formula Imola e diventa proprietario unico dell'autodromo; Uberto Selvatico Estense rimane presidente della società di gestione.[38] Dal 1º giugno 2018 Roberto Marazzi subentra a Ricci come direttore dell'autodromo.[39]

Il rilancio (2020-oggi)[modifica | modifica wikitesto]

Dopo avere ottenuto per varie volte, nel corso del decennio seguente, il rinnovo dell'omologazione di primo grado da parte della FIA,[40][41] licenza necessaria per organizzare un Gran Premio di Formula 1, nella stagione 2020 il circuito torna a ospitare dopo quattordici anni una gara della massima categoria con il debutto del Gran Premio dell'Emilia-Romagna, stante alcuni cambiamenti in itinere nel calendario mondiale dettati dalla pandemia di COVID-19;[42] quanto accaduto si ripete nel 2021, sempre per defezioni in corso d'opera legate alla pandemia,[43] mentre dal 2022 il Gran Premio viene inserito in pianta stabile nel calendario della stagione.[44][45]

Frattanto il 21 dicembre 2020 il faentino Gian Carlo Minardi, fondatore dell'omonima scuderia di Formula 1, succede a Estense quale presidente di Formula Imola;[46] quindi il 18 febbraio dell'anno seguente, Pietro Benvenuti viene richiamato alla direzione della società di gestione del circuito.[47] Il 12 settembre 2021, la Variante Alta viene rinominata Curva Gresini in memoria di Fausto Gresini, pilota motociclistico e dirigente sportivo imolese, scomparso nei mesi precedenti per complicazioni legate alla COVID-19.[48]

Nella prima metà del decennio, sul piano sportivo, l'autodromo torna a pieno regime. Nel 2022 c'è il debutto a Imola del Deutsche Tourenwagen Masters[49] e delle Finali Mondiali Ferrari, oltreché eventi della European Le Mans Series e del GT World Challenge Europe. Nel 2024, dopo mezzo secolo di assenza, torna al Santerno anche il Campionato del mondo endurance FIA.[50]

Nuova polifunzionalità[modifica | modifica wikitesto]

Nel 2021 nasce il progetto "Imola Living Lab", portato avanti da Comune di Imola e Autodromo, per un circuito hub di sperimentazioni e innovazioni su sostenibilità, sicurezza stradale e inclusione grazie alla collaborazione con eccellenze del territorio leader in questi ambiti.[51]

Il 23 aprile 2022 l'autodromo ottiene il primo livello di certificazione ambientale della Federazione Internazionale dell'Automobile,[52] diventando in quel momento uno dei soli quattro circuiti al mondo a possedere questo requisito.[53] Nello stesso anno, su progetto del Comune di Imola e in collaborazione con la Regione e col progetto di promozione territoriale Motor Valley, viene creato il brand "The Sound of Imola" per promuovere le due anime dell'autodromo, quella motoristica e quella musicale.[54]

Eventi extramotoristici[modifica | modifica wikitesto]

In ambito ciclistico, l'autodromo ha ospitato in due occasioni la partenza e l'arrivo dei campionati del mondo su strada: la prima nel 1968,[55] con le vittorie tra gli uomini dall'italiano Vittorio Adorni e tra le donne dall'olandese Keetie van Oosten-Hage, e la seconda nel 2020 (dopo la rinuncia di Aigle-Martigny a seguito della pandemia di COVID-19),[56] con le affermazioni del francese Julian Alaphilippe tra gli uomini e dell'olandese Anna van der Breggen tra le donne. È stato inoltre teatro di due arrivi di tappa del Giro d'Italia, ovvero l'undicesima dell'edizione 2015, con partenza da Forlì e vinta dal russo Il'nur Zakarin, e la dodicesima dell'edizione 2018, con partenza da Osimo e vinta dall'irlandese Sam Bennett; oltreché nel 2009 luogo di partenza e arrivo dei campionati italiani su strada, vinti tra gli uomini da Filippo Pozzato e tra le donne da Monia Baccaille.

In ambito musicale, il circuito è stato sede dell'Heineken Jammin' Festival dalla prima edizione del 1998 fino a quella del 2006. Nel 2011 l'impianto imolese ha ospitato la tappa italiana del Sonisphere Festival, la più importante manifestazione di heavy metal a livello europeo. Il 9 luglio 2015 gli AC/DC si sono esibiti nel paddock Rivazza davanti a 92 000 persone, nell'unica data italiana del loro Rock or Bust World Tour. A seguire, il 25 maggio 2016 Laura Pausini ha tenuto all'autodromo la data-zero del suo tour Pausini Stadi davanti a 11 000 persone, mentre il 10 giugno 2017 i Guns N' Roses hanno tenuto un concerto davanti a 79 000 persone, nell'unica data italiana del tour della loro reunion, Not in this Lifetime Tour. Il 25 giugno 2022 i Pearl Jam si sono esibiti all'autodromo davanti a 60 000 persone,[57] mentre il successivo 2 luglio l'autodromo ha ospitato il concerto di chiusura del tour di Cesare Cremonini celebrativo del ventennale di carriera, che ha fatto registrare oltre 70 000 spettatori.[58]

Tra gli altri eventi, nel 2012 il programma televisivo inglese Top Gear ha girato una puntata nella quale i tre conduttori Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, rispettivamente a bordo di una Lamborghini Aventador, una Noble M600 e una McLaren MP4-12C, hanno tentato di battere il tempo di 1'56"6 ottenuto dal "cugino" italiano di Stig su una Ferrari 458 Italia. Infine tra il 17 e il 18 ottobre 2015 il Movimento 5 Stelle ha organizzato all'autodromo la kermesse "Italia a 5 Stelle".

Albo d'oro della Formula 1[modifica | modifica wikitesto]

Gran Premio d'Italia[modifica | modifica wikitesto]

| Anno | Pilota | Scuderia |

|---|---|---|

| 1980 | Brabham |

Vittorie per pilota[modifica | modifica wikitesto]

| Vittorie | Pilota | Anno(i)/Vettura |

|---|---|---|

| 1 | 1980/Brabham |

Vittorie per scuderia[modifica | modifica wikitesto]

| Vittorie | Scuderia | Anno(i)/Pilota |

|---|---|---|

| 1 | Brabham | 1980/Nelson Piquet |

Gran Premio di San Marino[modifica | modifica wikitesto]

Vittorie per pilota[modifica | modifica wikitesto]

| Vittorie | Pilota | Anno(i)/Vettura |

|---|---|---|

| 7 | 1994/Benetton - 1999/Ferrari - 2000/Ferrari - 2002/Ferrari - 2003/Ferrari - 2004/Ferrari - 2006/Ferrari | |

| 3 | 1984/McLaren - 1986/McLaren - 1993/Williams | |

| 3 | 1988/McLaren - 1989/McLaren - 1991/McLaren | |

| 2 | 1987/Williams - 1992/Williams | |

| 2 | 1995/Williams - 1996/Williams | |

| 1 | 1981/Brabham | |

| 1 | 1982/Ferrari | |

| 1 | 1983/Ferrari | |

| 1 | 1985/Lotus | |

| 1 | 1990/Williams | |

| 1 | 1997/Williams | |

| 1 | 1998/McLaren | |

| 1 | 2001/Williams | |

| 1 | 2005/Renault |

Vittorie per scuderia[modifica | modifica wikitesto]

| Vittorie | Scuderia | Anno(i)/Pilota |

|---|---|---|

| 8 | Ferrari | 1982/Didier Pironi - 1983/Patrick Tambay - 1999/Michael Schumacher - 2000/Michael Schumacher - 2002/Michael Schumacher - 2003/Michael Schumacher - 2004/Michael Schumacher - 2006/Michael Schumacher |

| 8 | Williams | 1987/Nigel Mansell - 1990/Riccardo Patrese - 1992/Nigel Mansell - 1993/Alain Prost - 1995/Damon Hill - 1996/Damon Hill - 1997/Heinz-Harald Frentzen - 2001/Ralf Schumacher |

| 6 | McLaren | 1984/Alain Prost - 1986/Alain Prost - 1988/Ayrton Senna - 1989/Ayrton Senna - 1991/Ayrton Senna - 1998/David Coulthard |

| 1 | Brabham | 1981/Nelson Piquet |

| 1 | Lotus | 1985/Elio De Angelis |

| 1 | Benetton | 1994/Michael Schumacher |

| 1 | Renault | 2005/Fernando Alonso |

Gran Premio dell'Emilia-Romagna[modifica | modifica wikitesto]

| Anno | Pilota | Scuderia |

|---|---|---|

| 2020 | Mercedes | |

| 2021 | Red Bull | |

| 2022 | Red Bull | |

| 2023 | Annullato[59] | |

Vittorie per pilota[modifica | modifica wikitesto]

| Vittorie | Pilota | Anno(i)/Vettura |

|---|---|---|

| 2 | 2021/Red Bull - 2022/Red Bull | |

| 1 | 2020/Mercedes |

Vittorie per scuderia[modifica | modifica wikitesto]

| Vittorie | Scuderia | Anno(i)/Pilota |

|---|---|---|

| 2 | Red Bull | 2021/Max Verstappen - 2022/Max Verstappen |

| 1 | Mercedes | 2020/Lewis Hamilton |

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ a b (EN) Autodromo Enzo e Dino Ferrari, su formula1.com. URL consultato il 1º novembre 2020.

- ^ (EN) Formula 1 Emirates Gran Premio dell'Emilia Romagna 2020 − Qualifying Session Final Classification (PDF), su fia.com, 31 ottobre 2020. URL consultato il 31 ottobre 2020.

- ^ Oggi viale Romeo Galli.

- ^ Alcune informazioni sugli ideatori: Alfredo Campagnoli era un giovane geometra dell'ufficio tecnico comunale; Tonino Noè era titolare di un'armeria e negozio di caccia e pesca; Ugo Montevecchi era commerciante in legnami ed esperto pilota; Graziano Golinelli era un impiegato comunale e un dirigente del Moto Club Imolese.

- ^ Negrini, p. 47.

- ^ Giovanni Negrini, Correva l'anno 1947, in «nuovo Diario-Messaggero», 5 agosto 2017, pp. 34-35.

- ^ a b c Giovanni Negrini, Il 19 ottobre 1952 venne inaugurato «l'autodromo più bello del mondo», in «nuovo Diario-Messaggero», 20 ottobre 2022, pp. 54-55.

- ^ a b Le caratteristiche generali del tracciato, su autodromoimola.it.

- ^ Giovanni Negrini, Auto e motocross, i momenti in cui nacque una vocazione, in «nuovo Diario-Messaggero», 10 febbraio 2022, pp. 16-17.

- ^ Negrini, p. 68.

- ^ Quel 25 aprile del ’53, la “prima” di Imola. Checco Costa, genio e passione, su motoblog.it. URL consultato il 9 agosto 2020.

- ^ Negrini, p. 105.

- ^ La corsa si disputò sulla lunghezza di 24 giri. Il tempo del vincitore fu 3h 6' 8".

- ^ Autodromo di Imola, 1954-1955, su autodromoimola.it. URL consultato il 9 agosto 2020.

- ^ Le mille vittorie Osca (PDF), su asifed.it. URL consultato il 30 ottobre 2020 (archiviato dall'url originale il 5 novembre 2018)..

- ^ Negrini, p. 120.

- ^ Gilberto Negrini, Quella prima volta nel 1963, «Nuovo Diario-Messaggero», 1º novembre 2020, pag. 8. Fangio effettuò queste prove in vista della gara al Nürburgring, da lui vinta, che gli permise di conquistare a 46 anni il suo quinto e ultimo titolo iridato.

- ^ Gilberto Negrini, «Nuovo Diario-Messaggero», 18 maggio 2023, pag. 14.

- ^ (EN) Denis Jenkinson, IV Imola Grand Prix, in MotorSport, giugno 1963, pp. 450, 452.

- ^ a b Paolo Pellegrini, 21 aprile 1963: Le Formula 1 approdano sul circuito di Imola, su circusf1.com, 13 aprile 2021.

- ^ Negrini, p. 163.

- ^ Negrini, p. 171.

- ^ Amarcord Imola: dalle origini ai primi anni della Formula Uno (Parte 1), su f1ingenerale.com. URL consultato l'8 giugno 2023.

- ^ Laureatosi a Torino in ingegneria meccanica nel 1968, nel 1971 divenne membro della Csai, l'organismo dell'ACI che sovrintende alle competizioni sportive. Entrò come direttore sportivo della Ferrari dopo il drammatico incidente di Lauda al Nürburgring nel 1976. Nel 1978 divenne direttore del circuito di Fiorano, la pista privata della Ferrari. Dopo l'esperienza a Imola fu collaboratore di Bernie Ecclestone, il dominus della Formula 1. È morto nel 2013.

- ^ Giacomo Casadio, Io, Roberto, Ferrari e la Formula 1 a Imola. Il nostro successo più grande [intervista alla moglie di Nosetto, Renata Musso], «Il nuovo Diario-Messaggero», 18 aprile 2019, pp. 48-49.

- ^ a b 1985 - Una nuova torre di controllo all'autodromo di Imola, su bibliotecasalaborsa.it, 30 aprile 2022.

- ^ Cristiano Chiavegato, Imola, Barrichello salvo per miracolo, in La Stampa, 30 aprile 1994, p. 29.

- ^ Memorial Ayrton Senna, su autodromoimola.it.

- ^ Brivido per Schumacher, in La Stampa, 19 aprile 1995, p. 31.

- ^ a b Giovanni Di Pillo, SBK: Imola 2002, la gara perfetta, su motosprint.corrieredellosport.it, 13 giugno 2021.

- ^ Flavio Atzori, SBK, Edwards e Bayliss, 2002 sfida epocale, su gpone.com, 30 dicembre 2011.

- ^ Riapre l'autodromo di Imola, musica, spettacoli e motori, su repubblica.it, 28 aprile 2008.

- ^ La Superbike lascia Vallelunga e torna ad Imola, su moto.it, 5 dicembre 2008.

- ^ Circuito di Imola, pronta la Nuova Variante Bassa, su motocorse.com, 13 luglio 2009.

- ^ Imola torna nel calendario del WorldSBK, su worldsbk.com, 28 febbraio 2023.

- ^ Circuito di Imola, su forum.motorionline.com. URL consultato il 9 luglio 2013.

- ^ Nuovo direttore all'autodromo, è Pier Giovanni Ricci, su leggilanotizia.it. URL consultato il 25 febbraio 2016.

- ^ Formula Imola ora è tutta del Con.Ami ma Selvatico resta al volante, su leggilanotizia.it. URL consultato il 21 giugno 2017 (archiviato dall'url originale il 29 aprile 2018).

- ^ Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Roberto Marazzi nuovo direttore, su leggilanotizia.it. URL consultato il 28 giugno 2018.

- ^ FIA, la lista 2012 delle piste omologate per la Formula 1: c'è anche Imola, su f1web.it. URL consultato il 23 giugno 2012.

- ^ Imola ottiene l'omologazione di Grado 1 dalla FIA e sogna la F1, su formularace.it. URL consultato il 19 giugno 2020.

- ^ (EN) Formula 1 adds Portimao, Nurburgring and 2-day event in Imola to 2020 race calendar, su formula1.com, 24 luglio 2020.

- ^ Marco Belloro, Ufficiale: via in Bahrain il 28 marzo, Australia a novembre, su formulapassion.it, 12 gennaio 2021. URL consultato il 12 gennaio 2021.

- ^ (EN) Formula 1 announces it will race at Imola until 2025, su formula1.com, 7 marzo 2022. URL consultato il 7 marzo 2022.

- ^ 07.03.22 LA FORMULA 1 CORRERÀ A IMOLA FINO AL 2025, su autodromoimola.it, 7 marzo 2022.

- ^ Giovanni Baistrocchi, Formula Imola, i sindaci Con.Ami scelgono Gian Carlo Minardi, su ilnuovodiario.com, 18 dicembre 2020.

- ^ Automobilismo, ora è ufficiale: Benvenuti ritorna a Imola, su corriereromagna.it. URL consultato il 5 marzo 2021.

- ^ Intitolata a Fausto Gresini la Variante Alta dell'autodromo, su autodromoimola.it, 12 settembre 2021.

- ^ Il DTM entra per la prima volta nel calendario dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, su autodromoimola.it, 22 ottobre 2021.

- ^ Campionato WEC 2024, fuori Monza e dentro Imola, su mbnews.it, 12 giugno 2023.

- ^ Imola Living Lab: un autodromo per la sostenibilità, su IlTergicristallo.it, 23 novembre 2021. URL consultato il 14 febbraio 2024.

- ^ (EN) Enzo and Dino Ferrari International Circuit awarded FIA Three-Star Environmental Accreditation, su fia.com, 23 aprile 2022.

- ^ Marcello Pollini, 23.04.22 L’AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI OTTIENE LA MASSIMA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE FIA 3 STARS, su autodromoimola.it, 23 aprile 2022.

- ^ Nasce The Sound of Imola. Un Nuovo progetto di promozione del territorio attraverso i grandi eventi di musica e motorsport., su Motor Valley. URL consultato il 14 febbraio 2024.

- ^ Federico Petroni, Imola, quel giorno capitale del mondo, in la Repubblica, 27 giugno 2009.

- ^ (EN) The 2020 UCI Road World Championships will take place in Imola and the Emilia-Romagna region (Italy) on a very challenging course, su uci.org, 2 settembre 2020.

- ^ Luca Bortolotti, I Pearl Jam infiammano Imola. Sulla sentenza anti aborto: "Diritti delle donne non più garantiti negli Usa", su bologna.repubblica.it, 26 giugno 2022.

- ^ Si chiude a Imola il Cremonini stadi 2022, su ansa.it, 2 luglio 2022.

- ^ Edizione annullata per l'alluvione dell'Emilia-Romagna del 2023, cfr. (EN) Update on the Emilia Romagna Grand Prix at Imola, su formula1.com, 17 maggio 2023.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- Gilberto Negrini, Autodromo di Imola, Imola, Editrice Il Nuovo Diario Messaggero, 2014.

- Angelo Dal Pozzo e Claudio Ghini, Checco Costa a Imola, passione moto, Imola, Bacchilega, 2011.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

- 200 Miglia di Imola

- CEA Squadra Corse

- Clinica mobile

- Gran Premio Dino Ferrari

- Gran Premio d'Italia

- Gran Premio di San Marino

- Gran Premio dell'Emilia-Romagna

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikiquote contiene citazioni sull'autodromo Enzo e Dino Ferrari

Wikiquote contiene citazioni sull'autodromo Enzo e Dino Ferrari Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sull'autodromo Enzo e Dino Ferrari

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sull'autodromo Enzo e Dino Ferrari

Wikinotizie contiene l'articolo Automobilismo, Formula 1: Calendario 2007, niente G.P. di San Marino e d'Europa, martedì 29 agosto 2006

Wikinotizie contiene l'articolo Automobilismo, Formula 1: Calendario 2007, niente G.P. di San Marino e d'Europa, martedì 29 agosto 2006

Wikinotizie contiene l'articolo Demolito l'autodromo di Imola, 27 novembre 2006

Wikinotizie contiene l'articolo Demolito l'autodromo di Imola, 27 novembre 2006

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- (IT, EN) Sito ufficiale, su autodromoimola.it.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 6342157162105678980009 · WorldCat Identities (EN) lccn-no2019151641 |

|---|