Sclerosi multipla: differenze tra le versioni

m Bot: Fix dimensionamento immagini (v. richiesta) |

m fix parametri in template cita using AWB |

||

| Riga 22: | Riga 22: | ||

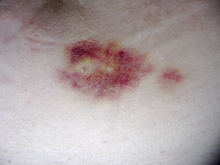

[[Image:Carswell-Multiple Sclerosis2.jpg|thumb||Particolare di un disegno tratto dal libro di [[Robert Carswell]], che raffigura lesioni della sclerosi multipla nel [[tronco cerebrale]] e nel [[midollo spinale]] (1838).]] |

[[Image:Carswell-Multiple Sclerosis2.jpg|thumb||Particolare di un disegno tratto dal libro di [[Robert Carswell]], che raffigura lesioni della sclerosi multipla nel [[tronco cerebrale]] e nel [[midollo spinale]] (1838).]] |

||

Una delle prime descrizioni cliniche della sclerosi multipla è attribuita a [[William MacKenzie]] (1791-1868), un [[oculista]] [[scozia|scozzese]]. MacKenzie, nel 1840, documentò il caso di un ragazzo di 23 anni che, dopo aver accusato dei disturbi alla [[vista (senso)|vista]] fu ricoverato al ''[[St Bartholomew's Hospital]]'' di [[Londra]] a causa di una [[paralisi]] progressiva. Durante il ricovero, il giovane paziente soffrì di [[disartria]] e [[incontinenza urinaria]]. Secondo gli appunti di MacKenzie, la maggior parte dei [[sintomi]] scomparvero dopo due mesi.<ref name="McDonald-1999">{{Cita pubblicazione | cognome = McDonald | nome = WI. |

Una delle prime descrizioni cliniche della sclerosi multipla è attribuita a [[William MacKenzie]] (1791-1868), un [[oculista]] [[scozia|scozzese]]. MacKenzie, nel 1840, documentò il caso di un ragazzo di 23 anni che, dopo aver accusato dei disturbi alla [[vista (senso)|vista]] fu ricoverato al ''[[St Bartholomew's Hospital]]'' di [[Londra]] a causa di una [[paralisi]] progressiva. Durante il ricovero, il giovane paziente soffrì di [[disartria]] e [[incontinenza urinaria]]. Secondo gli appunti di MacKenzie, la maggior parte dei [[sintomi]] scomparvero dopo due mesi.<ref name="McDonald-1999">{{Cita pubblicazione | cognome = McDonald | nome = WI. | titolo = Physicians, subsequence and consequence. | rivista = J Neurol Neurosurg Psychiatry | volume = 67 | numero = 3 | pagine = 282-9 | mese=settembre| anno = 1999 | pmid = 10449547 }}</ref> |

||

Nel 1868, il [[neurologo]] [[Francia|francese]] [[Jean-Martin Charcot]] (1825-1893) fu il primo a riconoscere la sclerosi multipla come un'entità nosologica a parte.<ref name="pmid3066846"/> Riassumendo i risultati dei precedenti studi e aggiungendo le sue osservazioni cliniche e patologiche, Charcot la denominò "malattia a placche sclerose". I tre segni della sclerosi multipla che identificò, oggi noti come [[triade di Charcot]], sono: [[nistagmo]], [[tremore]] intenzionale e parola scandita. Tuttavia questi non sono le uniche manifestazioni cliniche: Charcot osservò anche alcuni cambiamenti cognitivi, descrivendo nei suoi pazienti un "indebolimento marcato della memoria" e di "concetti che si formano lentamente".<ref name="Charcot1">{{Cita pubblicazione |autore=Clanet M |titolo=Jean-Martin Charcot. 1825 to 1893 |rivista=Int MS J |volume=15 |numero=2 |pagine=59–61 |anno=2008 |mese=giugno| |

Nel 1868, il [[neurologo]] [[Francia|francese]] [[Jean-Martin Charcot]] (1825-1893) fu il primo a riconoscere la sclerosi multipla come un'entità nosologica a parte.<ref name="pmid3066846"/> Riassumendo i risultati dei precedenti studi e aggiungendo le sue osservazioni cliniche e patologiche, Charcot la denominò "malattia a placche sclerose". I tre segni della sclerosi multipla che identificò, oggi noti come [[triade di Charcot]], sono: [[nistagmo]], [[tremore]] intenzionale e parola scandita. Tuttavia questi non sono le uniche manifestazioni cliniche: Charcot osservò anche alcuni cambiamenti cognitivi, descrivendo nei suoi pazienti un "indebolimento marcato della memoria" e di "concetti che si formano lentamente".<ref name="Charcot1">{{Cita pubblicazione |autore=Clanet M |titolo=Jean-Martin Charcot. 1825 to 1893 |rivista=Int MS J |volume=15 |numero=2 |pagine=59–61 |anno=2008 |mese=giugno|pmid=18782501 |url= http://www.msforum.net/Site/ViewPDF/ViewPDF.aspx?ArticleID=E80DC748-5048-4BD2-9393-18BCAE0A1514&doctype=Article |formato=PDF}}<br />* {{Cita pubblicazione |autore=Charcot, J. |anno=1868 |titolo=Histologie de la sclerose en plaques |rivista=Gazette des hopitaux, Paris |volume=41 |pagine=554–5 }}</ref> |

||

Prima di Charcot, [[Robert Carswell]] (1793-1857), un professore [[Inghilterra|inglese]] di [[patologia]] e [[Jean Cruveilhier]] (1791-1873), insegnante francese di [[anatomia patologica]], avevano descritto e illustrato molti dei dettagli clinici della malattia, ma non la identificarono come una condizione a sé stante.<ref name="pmid3066846">{{Cita pubblicazione|autore=Compston A|titolo=The 150th anniversary of the first depiction of the lesions of multiple sclerosis|rivista=J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr.|volume=51|numero=10|pagine=1249–52|anno=1988|mese=ottobre| |

Prima di Charcot, [[Robert Carswell]] (1793-1857), un professore [[Inghilterra|inglese]] di [[patologia]] e [[Jean Cruveilhier]] (1791-1873), insegnante francese di [[anatomia patologica]], avevano descritto e illustrato molti dei dettagli clinici della malattia, ma non la identificarono come una condizione a sé stante.<ref name="pmid3066846">{{Cita pubblicazione|autore=Compston A|titolo=The 150th anniversary of the first depiction of the lesions of multiple sclerosis|rivista=J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr.|volume=51|numero=10|pagine=1249–52|anno=1988|mese=ottobre|pmid=3066846|pmc=1032909 |doi=10.1136/jnnp.51.10.1249}}</ref> In particolare, Carswell descrisse "una lesione notevole del midollo spinale accompagnata da [[atrofia]]".<ref name="pmid18970977"/> Grazie al [[microscopio]], il patologo [[svizzero]] [[Georg Eduard Rindfleisch]] (1836-1908) osservò, nel 1863, che l'[[infiammazione]] associata alle lesioni si distribuisce attorno ai [[vasi sanguigni]].<ref>{{Cita pubblicazione |rivista=Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. |data=29 ottobre 1999 |volume=354 |pmid=10603616 |numero=1390 |pagine=1635–40 |pmc=1692680 |titolo=The pathology of multiple sclerosis and its evolution |autore=Lassmann H |doi=10.1098/rstb.1999.0508 }}</ref><ref>{{Cita pubblicazione |autore=Lassmann H |data=luglio 2005 |titolo=Multiple sclerosis pathology: evolution of pathogenetic concepts |rivista=Brain Pathology|volume=15 |numero=3 |pagine=217–22 |doi=10.1111/j.1750-3639.2005.tb00523.x |pmid=16196388 }}</ref> |

||

Dopo la descrizione di Charcot, [[Eugène Devic]] (1858-1930), [[Jozsef Balo]] (1895-1979), [[Paul Ferdinand Schilder]] (1886-1940) e [[Otto Marburg]] (1874-1948) descrissero le varianti particolari della malattia. Durante tutto il [[XX secolo]] vi fu un importante sviluppo di teorie circa la causa e la patogenesi della sclerosi multipla, mentre i trattamenti efficaci cominciarono a essere utilizzati a partire dagli [[anni 1990|anni novanta]].<ref name="pmid18970977"/> |

Dopo la descrizione di Charcot, [[Eugène Devic]] (1858-1930), [[Jozsef Balo]] (1895-1979), [[Paul Ferdinand Schilder]] (1886-1940) e [[Otto Marburg]] (1874-1948) descrissero le varianti particolari della malattia. Durante tutto il [[XX secolo]] vi fu un importante sviluppo di teorie circa la causa e la patogenesi della sclerosi multipla, mentre i trattamenti efficaci cominciarono a essere utilizzati a partire dagli [[anni 1990|anni novanta]].<ref name="pmid18970977"/> |

||

| Riga 34: | Riga 34: | ||

Vi sono diversi resoconti storici di persone che hanno vissuto antecedentemente alla prima descrizione di Charcot e che probabilmente soffrivano dalla condizione. |

Vi sono diversi resoconti storici di persone che hanno vissuto antecedentemente alla prima descrizione di Charcot e che probabilmente soffrivano dalla condizione. |

||

Alcune fonti storiche parlano di una giovane donna di nome Halldora, che viveva in [[Islanda]] verso la fine dell'[[XI secolo]], che improvvisamente perse la vista e la mobilità, ma, dopo aver pregato i [[Santo|santi]], guarì in sette giorni.<ref name="Holmøy-2006">{{Cita pubblicazione | cognome = Holmøy | nome = T. |

Alcune fonti storiche parlano di una giovane donna di nome Halldora, che viveva in [[Islanda]] verso la fine dell'[[XI secolo]], che improvvisamente perse la vista e la mobilità, ma, dopo aver pregato i [[Santo|santi]], guarì in sette giorni.<ref name="Holmøy-2006">{{Cita pubblicazione | cognome = Holmøy | nome = T. | titolo = A Norse contribution to the history of neurological diseases. | rivista = Eur Neurol | volume = 55 | numero = 1 | pagine = 57-8 | anno = 2006 | doi = 10.1159/000091431 | pmid = 16479124 }}</ref> [[Liduina di Schiedam|Santa Liduina di Schiedam]] (1380-1433), una [[suora]] [[olandesi|olandese]], può essere considerata una delle prime pazienti in cui la malattia sia identificabile chiaramente. Dall'età di 16 anni fino alla sua morte avvenuta a 53, soffrì di dolori intermittenti, debolezza delle gambe e perdita della vista, [[sintomo|sintomi]] tipici della sclerosi multipla.<ref name="pmid390966">{{Cita pubblicazione|autore=Medaer R|titolo=Does the history of multiple sclerosis go back as far as the 14th century?|rivista=Acta Neurol. Scand.|volume=60|numero=3|pagine=189–92|anno=1979|mese=settembre|pmid=390966|doi=10.1111/j.1600-0447.1979.tb08970.x}}</ref> Entrambi i casi hanno portato all'ipotesi dell'esistenza di un "[[gene]] vichingo" per la diffusione della malattia.<ref name="pmid16479124">{{Cita pubblicazione|autore=Holmøy T|titolo=A Norse contribution to the history of neurological diseases |rivista=Eur. Neurol.|volume=55|numero=1|pagine=57–8|anno=2006|pmid=16479124|doi=10.1159/000091431}}</ref> |

||

Augusto Federico d'Este (1794-1848), figlio di [[Augusto Federico di Hannover]] e di Lady Augusta Murray e nipote di [[Giorgio III del Regno Unito]], quasi certamente soffriva della malattia. D'Este ha lasciato un diario che descrive dettagliatamente i suoi 22 anni di convivenza con la patologia. Il racconto inizia nel 1822 e termina nel 1846. I suoi sintomi si manifestarono la prima volta a 28 anni con una improvvisa e transitoria perdita della vista ([[amaurosi]] fugace) dopo il funerale di un amico. Durante il decorso della malattia, sviluppò debolezza alle gambe, goffaggine nell'uso delle mani, intorpidimento, [[vertigine (medicina)|vertigini]], disturbi della [[vescica]] e [[disfunzione erettile]]. Nel 1844, fu costretto ad usare una [[sedia a rotelle]]. Nonostante la sua malattia, continuò ad avere una visione ottimistica della vita.<ref>{{Cita libro|cognome= Firth|nome=D|titolo= The Case of August D`Esté |anno=1948|editore=Cambridge University Press|città=Cambridge}}</ref><ref name="pmid16103678">{{Cita pubblicazione|autore=Pearce JM |titolo=Historical descriptions of multiple sclerosis|rivista=Eur. Neurol.|volume=54|numero=1|pagine=49–53|anno=2005| |

Augusto Federico d'Este (1794-1848), figlio di [[Augusto Federico di Hannover]] e di Lady Augusta Murray e nipote di [[Giorgio III del Regno Unito]], quasi certamente soffriva della malattia. D'Este ha lasciato un diario che descrive dettagliatamente i suoi 22 anni di convivenza con la patologia. Il racconto inizia nel 1822 e termina nel 1846. I suoi sintomi si manifestarono la prima volta a 28 anni con una improvvisa e transitoria perdita della vista ([[amaurosi]] fugace) dopo il funerale di un amico. Durante il decorso della malattia, sviluppò debolezza alle gambe, goffaggine nell'uso delle mani, intorpidimento, [[vertigine (medicina)|vertigini]], disturbi della [[vescica]] e [[disfunzione erettile]]. Nel 1844, fu costretto ad usare una [[sedia a rotelle]]. Nonostante la sua malattia, continuò ad avere una visione ottimistica della vita.<ref>{{Cita libro|cognome= Firth|nome=D|titolo= The Case of August D`Esté |anno=1948|editore=Cambridge University Press|città=Cambridge}}</ref><ref name="pmid16103678">{{Cita pubblicazione|autore=Pearce JM |titolo=Historical descriptions of multiple sclerosis|rivista=Eur. Neurol.|volume=54|numero=1|pagine=49–53|anno=2005|pmid=16103678|doi=10.1159/000087387}}</ref> |

||

==Epidemiologia== |

==Epidemiologia== |

||

| Riga 48: | Riga 48: | ||

]] |

]] |

||

La sclerosi multipla presenta una [[prevalenza (medicina)|prevalenza]] che varia tra i 2 e 150 casi ogni {{TA|100 000}} individui, a seconda del paese o della specifica popolazione.<ref name="pmid11603614">{{Cita pubblicazione |autore=Rosati G |titolo=The prevalence of multiple sclerosis in the world: an update |rivista=Neurol. Sci. |volume=22 |numero=2 |pagine=117–39 |anno=2001 |mese=aprile| |

La sclerosi multipla presenta una [[prevalenza (medicina)|prevalenza]] che varia tra i 2 e 150 casi ogni {{TA|100 000}} individui, a seconda del paese o della specifica popolazione.<ref name="pmid11603614">{{Cita pubblicazione |autore=Rosati G |titolo=The prevalence of multiple sclerosis in the world: an update |rivista=Neurol. Sci. |volume=22 |numero=2 |pagine=117–39 |anno=2001 |mese=aprile|pmid=11603614 }}</ref> Si stima che la malattia colpisca circa tre milioni di persone nel mondo, mezzo milione in [[Europa]] e tra le {{TA|50 000}} e le {{TA|58 000}} in [[Italia]]; la [[Regioni d'Italia|regione italiana]] più colpita è la [[Sardegna]].<ref>{{cita web|url=http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2084|titolo=Scoperto nuovo gene coinvolto nella sclerosi multipla|editore=[[Consiglio Nazionale delle Ricerche]]|accesso=30 settembre 2012}}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=512611|editore=Senato della Repubblica|titolo= Atto n. 1-00353|accesso=30 settembre 2012}}</ref> Uno studio ha evidenziato che, nei soli [[Stati Uniti d'America]], vi siano stati da circa {{TA|250 000}} a {{TA|350 000}} casi di sclerosi multipla nel corso del 1990.<ref name="Anderson-1992">{{Cita pubblicazione | cognome = Anderson | nome = DW. | coautori = JH. Ellenberg; CM. Leventhal; SC. Reingold; M. Rodriguez; DH. Silberberg | titolo = Revised estimate of the prevalence of multiple sclerosis in the United States. | rivista = Ann Neurol | volume = 31 | numero = 3 | pagine = 333-6 | mese=marzo| anno = 1992 | doi = 10.1002/ana.410310317 | pmid = 1637140 }}</ref> |

||

Studi [[epidemiologia|epidemiologici]] basati sulle popolazioni e sulle aree geografiche sono stati molto utilizzati per approfondire le conoscenze sulla malattia<ref name="pmid8269393">{{Cita pubblicazione|autore=Kurtzke JF|titolo=Epidemiologic evidence for multiple sclerosis as an infection|rivista=Clin. Microbiol. Rev.|volume=6|numero=4 |pagine=382–427|anno=1993|mese=ottobre| |

Studi [[epidemiologia|epidemiologici]] basati sulle popolazioni e sulle aree geografiche sono stati molto utilizzati per approfondire le conoscenze sulla malattia<ref name="pmid8269393">{{Cita pubblicazione|autore=Kurtzke JF|titolo=Epidemiologic evidence for multiple sclerosis as an infection|rivista=Clin. Microbiol. Rev.|volume=6|numero=4 |pagine=382–427|anno=1993|mese=ottobre|pmid=8269393|pmc=358295|url=http://cmr.asm.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=8269393}}</ref> e hanno portato alla proposta di diverse teorie [[eziologia|eziologiche]].<ref name="pmid17444504">{{Cita pubblicazione|autore=Ascherio A, Munger KL|titolo=Environmental risk factors for multiple sclerosis. Part I: the role of infection|rivista=Ann. Neurol.|volume=61|numero=4|pagine=288–99|anno=2007|mese=aprile|pmid=17444504|doi=10.1002/ana.21117}}</ref><ref name="pmid8269393"/><ref name="pmid15556803">{{Cita pubblicazione |

||

|autore=Marrie RA|titolo=Environmental risk factors in multiple sclerosis aetiology|rivista=Lancet Neurol|volume=3|numero=12|pagine=709–18 |anno=2004|mese=dicembre| |

|autore=Marrie RA|titolo=Environmental risk factors in multiple sclerosis aetiology|rivista=Lancet Neurol|volume=3|numero=12|pagine=709–18 |anno=2004|mese=dicembre|pmid=15556803|doi=10.1016/S1474-4422(04)00933-0}}</ref><ref name="pmid17492755">{{Cita pubblicazione|autore=Ascherio A, Munger KL|titolo=Environmental risk factors for multiple sclerosis. Part II: Noninfectious factors|rivista=Ann. Neurol.|volume=61|numero=6 |pagine=504–13|anno=2007|mese=giugno|pmid=17492755|doi=10.1002/ana.21141}}</ref> |

||

La sclerosi multipla esordisce solitamente negli adulti sulla trentina, ma può comparire anche nei bambini,<ref name="pmid18970977"/> sebbene il sottotipo primitivamente progressivo sia più comune nelle persone sulla cinquantina.<ref name="pmid17884680"/> Come per molte [[malattia autoimmune|malattie autoimmuni]], la condizione è più comune nel [[sesso femminile]], con un rapporto di circa 3 a 1 rispetto ai maschi.<ref name="pmid18970977"/><ref name="pmid22757731">{{Cita pubblicazione |autore=Alwan S, Sadovnick AD |titolo=Multiple sclerosis and pregnancy: maternal considerations |rivista=Womens Health (Lond Engl) |volume=8 |numero=4 |pagine=399–414 |anno=2012 |mese=luglio| |

La sclerosi multipla esordisce solitamente negli adulti sulla trentina, ma può comparire anche nei bambini,<ref name="pmid18970977"/> sebbene il sottotipo primitivamente progressivo sia più comune nelle persone sulla cinquantina.<ref name="pmid17884680"/> Come per molte [[malattia autoimmune|malattie autoimmuni]], la condizione è più comune nel [[sesso femminile]], con un rapporto di circa 3 a 1 rispetto ai maschi.<ref name="pmid18970977"/><ref name="pmid22757731">{{Cita pubblicazione |autore=Alwan S, Sadovnick AD |titolo=Multiple sclerosis and pregnancy: maternal considerations |rivista=Womens Health (Lond Engl) |volume=8 |numero=4 |pagine=399–414 |anno=2012 |mese=luglio|pmid=22757731 |doi=10.2217/whe.12.33 }}</ref><ref name="pmid18606967">{{Cita pubblicazione|autore=Alonso A, Hernán MA|titolo=Temporal trends in the incidence of multiple sclerosis: a systematic review|rivista=Neurology|volume=71|numero=2|pagine=129–35|anno=2008|mese=luglio|pmid=18606967|doi=10.1212/01.wnl.0000316802.35974.34}}</ref> Nei bambini, il rapporto di incidenza tra i sessi è maggiore,<ref name="pmid18970977"/> mentre negli individui con un'età superiore ai 50 anni, la malattia colpisce maschi e femmine in proporzioni quasi equivalenti.<ref name="pmid17884680">{{Cita pubblicazione |autore=Miller DH, Leary SM |titolo=Primary-progressive multiple sclerosis |rivista=Lancet Neurol |volume=6 |numero=10 |pagine=903–12 |anno=2007 |mese=ottobre|pmid=17884680 |doi=10.1016/S1474-4422(07)70243-0 }}</ref> |

||

Si è riscontrato un [[gradiente]] nord-sud nell'[[emisfero settentrionale]] e un gradiente sud-nord nell'[[emisfero meridionale]]. Le popolazioni che vivono vicino all'[[equatore]] vengono colpite con minor probabilità dalla sclerosi multipla.<ref name="pmid18970977"/><ref name="pmid18606967"/> Per spiegare almeno in parte l'esistenza di questo gradiente, è stato proposto che il [[clima]], la mancanza di luce solare e la ridotta assunzione di [[vitamina D]], possano essere fattori responsabili della malattia.<ref name="pmid17492755"/> Tuttavia, vi sono importanti eccezioni a questo modello, con variazioni nei tassi di prevalenza riscontrati nel tempo<ref name="pmid18970977"/> e, in generale, questa tendenza potrebbe scomparire.<ref name="pmid18606967"/> Ciò indica che altri fattori, come l'[[Ambiente (biologia)|ambiente]] o la [[genetica]], devono essere presi in considerazione per spiegare l'origine della sclerosi multipla.<ref name="pmid18970977"/> Essa è, inoltre, più comune nelle regioni con popolazioni del [[nord Europa]].<ref name="pmid18970977"/> |

Si è riscontrato un [[gradiente]] nord-sud nell'[[emisfero settentrionale]] e un gradiente sud-nord nell'[[emisfero meridionale]]. Le popolazioni che vivono vicino all'[[equatore]] vengono colpite con minor probabilità dalla sclerosi multipla.<ref name="pmid18970977"/><ref name="pmid18606967"/> Per spiegare almeno in parte l'esistenza di questo gradiente, è stato proposto che il [[clima]], la mancanza di luce solare e la ridotta assunzione di [[vitamina D]], possano essere fattori responsabili della malattia.<ref name="pmid17492755"/> Tuttavia, vi sono importanti eccezioni a questo modello, con variazioni nei tassi di prevalenza riscontrati nel tempo<ref name="pmid18970977"/> e, in generale, questa tendenza potrebbe scomparire.<ref name="pmid18606967"/> Ciò indica che altri fattori, come l'[[Ambiente (biologia)|ambiente]] o la [[genetica]], devono essere presi in considerazione per spiegare l'origine della sclerosi multipla.<ref name="pmid18970977"/> Essa è, inoltre, più comune nelle regioni con popolazioni del [[nord Europa]].<ref name="pmid18970977"/> |

||

===Diffusione in alcuni gruppi etnici=== |

===Diffusione in alcuni gruppi etnici=== |

||

Nelle regioni in cui la malattia è comune, alcuni [[gruppo etnico|gruppi etnici]] sono comunque a basso rischio, tra cui i [[Sami]], i [[turkmeni]], gli [[amerindi]], gli [[Hutteriti]] [[canada|canadesi]], gli [[africani]] e i [[Māori]] della [[Nuova Zelanda]].<ref>{{Cita pubblicazione|cognome=Pugliatti|nome=M|coautori=Sotgiu, S, Rosati, G|titolo=The worldwide prevalence of multiple sclerosis|rivista=Clinical neurology and neurosurgery|data=2002 Jul|volume=104|numero=3|pagine=182–91| |

Nelle regioni in cui la malattia è comune, alcuni [[gruppo etnico|gruppi etnici]] sono comunque a basso rischio, tra cui i [[Sami]], i [[turkmeni]], gli [[amerindi]], gli [[Hutteriti]] [[canada|canadesi]], gli [[africani]] e i [[Māori]] della [[Nuova Zelanda]].<ref>{{Cita pubblicazione|cognome=Pugliatti|nome=M|coautori=Sotgiu, S, Rosati, G|titolo=The worldwide prevalence of multiple sclerosis|rivista=Clinical neurology and neurosurgery|data=2002 Jul|volume=104|numero=3|pagine=182–91|pmid=12127652|doi=10.1016/S0303-8467(02)00036-7}}</ref> |

||

== Eziologia == |

== Eziologia == |

||

Molto probabilmente, la sclerosi multipla è causata da una combinazione di fattori genetici, ambientali e infettivi,<ref name="pmid18970977"/> ed eventualmente da altri fattori come alcune patologie vascolari.<ref name="pmid16687046">{{Cita pubblicazione|autore=Minagar A, Jy W, Jimenez JJ, Alexander JS.|titolo=Multiple sclerosis as a vascular disease |rivista=Neurol Res. |volume=28|numero=3|pagine=230–5 |anno=2006|mese=aprile| |

Molto probabilmente, la sclerosi multipla è causata da una combinazione di fattori genetici, ambientali e infettivi,<ref name="pmid18970977"/> ed eventualmente da altri fattori come alcune patologie vascolari.<ref name="pmid16687046">{{Cita pubblicazione|autore=Minagar A, Jy W, Jimenez JJ, Alexander JS.|titolo=Multiple sclerosis as a vascular disease |rivista=Neurol Res. |volume=28|numero=3|pagine=230–5 |anno=2006|mese=aprile|pmid=16687046|doi=10.1179/016164106X98080|url=http://www.shreveportphysiology.com/Alexander-MS.pdf.pdf}}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.sclerosi.org/fattori_scatenanti.php|titolo=Fattori scatenanti|accesso=20 settembre 2012|editore=Sclerosi.org}}</ref> Studi epidemiologici della malattia hanno fornito indicazioni sulle possibili cause. Le teorie cercano di combinare i dati noti in spiegazioni plausibili, ma nessuna di queste si è rivelata definitiva.<ref>{{cita|Nocentini, Caltagirone, Tedeschi|p. 17|nct}}.</ref> |

||

===Genetica=== |

===Genetica=== |

||

| Riga 67: | Riga 67: | ||

La sclerosi multipla non è considerata una [[malattia ereditaria]]. Tuttavia, una serie di variazioni genetiche hanno dimostrato la capacità di aumentare il rischio di sviluppare la malattia.<ref name="pmid14747002">{{Cita pubblicazione|autore=Dyment DA, Ebers GC, Sadovnick AD |titolo=Genetics of multiple sclerosis |

La sclerosi multipla non è considerata una [[malattia ereditaria]]. Tuttavia, una serie di variazioni genetiche hanno dimostrato la capacità di aumentare il rischio di sviluppare la malattia.<ref name="pmid14747002">{{Cita pubblicazione|autore=Dyment DA, Ebers GC, Sadovnick AD |titolo=Genetics of multiple sclerosis |

||

|rivista=Lancet Neurol|volume=3|numero=92|pagine=104–10|anno=2004|mese=febbraio| |

|rivista=Lancet Neurol|volume=3|numero=92|pagine=104–10|anno=2004|mese=febbraio|pmid=14747002|doi=10.1016/S1474-4422(03)00663-X}}</ref> Esiste una [[#Diffusione in alcuni gruppi etnici|certa relazione]] tra il rischio di contrarre la malattia e l'appartenenza ad un [[gruppo etnico]]. |

||

Il rischio risulta più elevato nei parenti di una persona affetta rispetto alla popolazione generale, in particolare nel caso di [[Fratello|fratelli]], [[genitori]] e [[figli]].<ref name="pmid11955556"/> La sclerosi multipla ha un tasso complessivo di ricorrenza familiare del 20%.<ref name="pmid18970977"/> Nel caso dei [[Gemelli (biologia)|gemelli monozigoti]], la concordanza si verifica solo in circa il 35% dei casi, mentre si scende a circa il 5% nel caso di semplici fratelli. Ciò a indicare che, in parte, è un [[tratto quantitativo]].<ref name="pmid18970977"/><ref name="pmid11955556"/> Inoltre, la malattia sembra essere più comune in alcuni gruppi etnici rispetto ad altri.<ref>{{Cita web| titolo = Who gets MS?| url = http://www.mstrust.org.uk/information/publications/msexplained/who_gets_ms.jsp| editore = Multiple Sclerosis Trust| data=30 dicembre 2009| accesso=18 aprile 2011}}</ref> |

Il rischio risulta più elevato nei parenti di una persona affetta rispetto alla popolazione generale, in particolare nel caso di [[Fratello|fratelli]], [[genitori]] e [[figli]].<ref name="pmid11955556"/> La sclerosi multipla ha un tasso complessivo di ricorrenza familiare del 20%.<ref name="pmid18970977"/> Nel caso dei [[Gemelli (biologia)|gemelli monozigoti]], la concordanza si verifica solo in circa il 35% dei casi, mentre si scende a circa il 5% nel caso di semplici fratelli. Ciò a indicare che, in parte, è un [[tratto quantitativo]].<ref name="pmid18970977"/><ref name="pmid11955556"/> Inoltre, la malattia sembra essere più comune in alcuni gruppi etnici rispetto ad altri.<ref>{{Cita web| titolo = Who gets MS?| url = http://www.mstrust.org.uk/information/publications/msexplained/who_gets_ms.jsp| editore = Multiple Sclerosis Trust| data=30 dicembre 2009| accesso=18 aprile 2011}}</ref> |

||

| Riga 77: | Riga 77: | ||

Diversi fattori ambientali, di origine sia infettiva sia non infettiva, sono stati proposti come fattori di rischio per lo sviluppo di sclerosi multipla. Anche se alcuni di essi sono in parte modificabili, gli studi clinici finora realizzati non hanno determinato con certezza se la loro eliminazione può aiutare a prevenire la malattia.<ref name="pmid15556803"/> |

Diversi fattori ambientali, di origine sia infettiva sia non infettiva, sono stati proposti come fattori di rischio per lo sviluppo di sclerosi multipla. Anche se alcuni di essi sono in parte modificabili, gli studi clinici finora realizzati non hanno determinato con certezza se la loro eliminazione può aiutare a prevenire la malattia.<ref name="pmid15556803"/> |

||

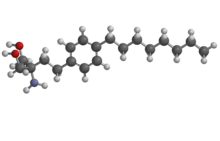

La sclerosi multipla è più comune nelle persone che vivono lontano dall'equatore, anche se esistono molte eccezioni.<ref name="pmid18970977"/> La diminuita esposizione alla luce solare è stata collegata con un maggiore rischio di sviluppare la sclerosi multipla.<ref name="pmid15556803"/> Si ipotizza che la diminuzione della produzione e dell'assunzione di [[vitamina D]] possa spiegare il rischio più elevato tra i soggetti meno esposti al sole.<ref name="pmid15556803"/><ref name="pmid17492755"/><ref name="pmid20494325">{{Cita pubblicazione |autore=Ascherio A, Munger KL, Simon KC |titolo=Vitamin D and multiple sclerosis |rivista=Lancet Neurol |volume=9 |numero=6 |pagine=599–612 |anno=2010 |mese=giugno| |

La sclerosi multipla è più comune nelle persone che vivono lontano dall'equatore, anche se esistono molte eccezioni.<ref name="pmid18970977"/> La diminuita esposizione alla luce solare è stata collegata con un maggiore rischio di sviluppare la sclerosi multipla.<ref name="pmid15556803"/> Si ipotizza che la diminuzione della produzione e dell'assunzione di [[vitamina D]] possa spiegare il rischio più elevato tra i soggetti meno esposti al sole.<ref name="pmid15556803"/><ref name="pmid17492755"/><ref name="pmid20494325">{{Cita pubblicazione |autore=Ascherio A, Munger KL, Simon KC |titolo=Vitamin D and multiple sclerosis |rivista=Lancet Neurol |volume=9 |numero=6 |pagine=599–612 |anno=2010 |mese=giugno|pmid=20494325 |doi=10.1016/S1474-4422(10)70086-7 }}</ref> |

||

I fattori ambientali riscontrati durante l'infanzia possono svolgere un ruolo importante nello sviluppo della sclerosi multipla negli anni successivi. Diversi studi effettuati su [[migranti]] mostrano che se la [[migrazione]] avviene prima dei 15 anni di età, il migrante acquisisce il rischio di malattia della nuova area, mentre, se la migrazione avviene in età successive, l'immigrato mantiene il rischio relativo al suo paese d'origine.<ref name="pmid18970977"/><ref name="pmid15556803"/> Tuttavia, l'età geografica del rischio di sviluppare la sclerosi multipla può estendersi su un più ampio lasso di tempo.<ref name="pmid18970977"/> Una relazione tra la stagione di nascita e la sclerosi multipla è stata inoltre dimostrata, dando sostegno alla correlazione con la luce solare e la vitamina D. Per esempio, le persone nate nel mese di [[novembre]] hanno meno probabilità di contrarre la malattia rispetto a quelle nate in [[maggio]].<ref>{{Cita pubblicazione |autore=Kulie T, Groff A, Redmer J, Hounshell J, Schrager S |titolo=Vitamin D: an evidence-based review |rivista=J Am Board Fam Med |volume=22 |numero=6 |pagine=698–706 |anno=2009 | |

I fattori ambientali riscontrati durante l'infanzia possono svolgere un ruolo importante nello sviluppo della sclerosi multipla negli anni successivi. Diversi studi effettuati su [[migranti]] mostrano che se la [[migrazione]] avviene prima dei 15 anni di età, il migrante acquisisce il rischio di malattia della nuova area, mentre, se la migrazione avviene in età successive, l'immigrato mantiene il rischio relativo al suo paese d'origine.<ref name="pmid18970977"/><ref name="pmid15556803"/> Tuttavia, l'età geografica del rischio di sviluppare la sclerosi multipla può estendersi su un più ampio lasso di tempo.<ref name="pmid18970977"/> Una relazione tra la stagione di nascita e la sclerosi multipla è stata inoltre dimostrata, dando sostegno alla correlazione con la luce solare e la vitamina D. Per esempio, le persone nate nel mese di [[novembre]] hanno meno probabilità di contrarre la malattia rispetto a quelle nate in [[maggio]].<ref>{{Cita pubblicazione |autore=Kulie T, Groff A, Redmer J, Hounshell J, Schrager S |titolo=Vitamin D: an evidence-based review |rivista=J Am Board Fam Med |volume=22 |numero=6 |pagine=698–706 |anno=2009 |pmid=19897699 |doi=10.3122/jabfm.2009.06.090037 }}</ref> |

||

Un grave [[stress (medicina)|stress]] può essere un fattore di rischio, anche se le prove che sostengono questa teoria sono deboli.<ref name="pmid15556803"/> È stato dimostrato che il fumo è un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo della sclerosi multipla.<ref name="pmid17492755"/> La correlazione con esposizioni professionali ad agenti ambientali, soprattutto [[tossine]] e [[solventi]], è stata ampiamente valutata; tuttavia non è stato possibile formulare chiare conclusioni.<ref name="pmid15556803"/> Le [[vaccinazioni]] sono state studiate come fattori causali della malattia, tuttavia la maggior parte di questi studi non mostrano alcuna associazione.<ref name="pmid15556803"/> Sono stati valutati molti altri fattori di rischio possibili, come la [[dieta]]<ref name="pmid9839742">{{Cita pubblicazione |autore=Ghadirian P, Jain M, Ducic S, Shatenstein B, Morisset R |titolo=Nutritional factors in the aetiology of multiple sclerosis: a case-control study in Montreal, Canada |rivista=Int J Epidemiol. |anno=1998 | |

Un grave [[stress (medicina)|stress]] può essere un fattore di rischio, anche se le prove che sostengono questa teoria sono deboli.<ref name="pmid15556803"/> È stato dimostrato che il fumo è un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo della sclerosi multipla.<ref name="pmid17492755"/> La correlazione con esposizioni professionali ad agenti ambientali, soprattutto [[tossine]] e [[solventi]], è stata ampiamente valutata; tuttavia non è stato possibile formulare chiare conclusioni.<ref name="pmid15556803"/> Le [[vaccinazioni]] sono state studiate come fattori causali della malattia, tuttavia la maggior parte di questi studi non mostrano alcuna associazione.<ref name="pmid15556803"/> Sono stati valutati molti altri fattori di rischio possibili, come la [[dieta]]<ref name="pmid9839742">{{Cita pubblicazione |autore=Ghadirian P, Jain M, Ducic S, Shatenstein B, Morisset R |titolo=Nutritional factors in the aetiology of multiple sclerosis: a case-control study in Montreal, Canada |rivista=Int J Epidemiol. |anno=1998 |pmid=9839742 |volume=27 |numero=5 |pagine=845–52 |doi=10.1093/ije/27.5.845}}</ref> e l'assunzione di [[ormoni]], però la loro correlazione con la malattia è risultata "scarsa e poco convincente".<ref name="pmid17492755"/> |

||

Statisticamente, la [[gotta]] si verifica meno di quanto ci si aspetterebbe nelle persone con sclerosi multipla e bassi livelli di [[acido urico]] sono stati trovati nei pazienti affetti rispetto agli individui normali. Ciò ha portato alla teoria che l'acido urico possa proteggere dallo sviluppo della malattia, anche se la sua rilevanza non è nota.<ref name="pmid18219824">{{Cita pubblicazione|autore=Spitsin S, Koprowski H|titolo=Role of uric acid in multiple sclerosis|rivista=Curr. Top. Microbiol. Immunol.|volume=318|pagine=325–42|anno=2008| |

Statisticamente, la [[gotta]] si verifica meno di quanto ci si aspetterebbe nelle persone con sclerosi multipla e bassi livelli di [[acido urico]] sono stati trovati nei pazienti affetti rispetto agli individui normali. Ciò ha portato alla teoria che l'acido urico possa proteggere dallo sviluppo della malattia, anche se la sua rilevanza non è nota.<ref name="pmid18219824">{{Cita pubblicazione|autore=Spitsin S, Koprowski H|titolo=Role of uric acid in multiple sclerosis|rivista=Curr. Top. Microbiol. Immunol.|volume=318|pagine=325–42|anno=2008|pmid=18219824|doi=10.1007/978-3-540-73677-6_13|serie=Current Topics in Microbiology and Immunology|isbn=978-3-540-73676-9}}</ref> |

||

===Infezioni=== |

===Infezioni=== |

||

| Riga 93: | Riga 93: | ||

Vi è un certo numero di meccanismi proposti per spiegare l'[[eziologia]] infettiva della sclerosi multipla, tra cui l'ipotesi di igiene e l'ipotesi di prevalenza. L'ipotesi dell'igiene propone che l'esposizione precoce ai vari agenti infettivi sia un fattore protettivo contro la sclerosi multipla, ritenendo essa una risposta a un successivo incontro con tali agenti.<ref name="pmid18970977"/> L'ipotesi della prevalenza propone che la malattia sia dovuta a un agente patogeno più comune nelle regioni ad alta [[prevalenza (medicina)|prevalenza]] di sclerosi multipla; si suppone che questo patogeno nella maggior parte dei soggetti provochi un'infezione asintomatica persistente e che dopo numerosi anni e soltanto in pochi casi comporti la demielinizzazione degli assoni.<ref name="pmid17444504"/><ref name="pmid8269393"/> L'ipotesi dell'igiene ha ricevuto un sostegno maggiore, da parte della comunità scientifica, rispetto all'ipotesi della prevalenza.<ref name="pmid17444504"/> |

Vi è un certo numero di meccanismi proposti per spiegare l'[[eziologia]] infettiva della sclerosi multipla, tra cui l'ipotesi di igiene e l'ipotesi di prevalenza. L'ipotesi dell'igiene propone che l'esposizione precoce ai vari agenti infettivi sia un fattore protettivo contro la sclerosi multipla, ritenendo essa una risposta a un successivo incontro con tali agenti.<ref name="pmid18970977"/> L'ipotesi della prevalenza propone che la malattia sia dovuta a un agente patogeno più comune nelle regioni ad alta [[prevalenza (medicina)|prevalenza]] di sclerosi multipla; si suppone che questo patogeno nella maggior parte dei soggetti provochi un'infezione asintomatica persistente e che dopo numerosi anni e soltanto in pochi casi comporti la demielinizzazione degli assoni.<ref name="pmid17444504"/><ref name="pmid8269393"/> L'ipotesi dell'igiene ha ricevuto un sostegno maggiore, da parte della comunità scientifica, rispetto all'ipotesi della prevalenza.<ref name="pmid17444504"/> |

||

Le prove che i [[Virus (biologia)|virus]] possano essere annoverati tra le cause di malattia comprendono una loro presenza nella maggior parte dei pazienti con [[bande oligoclonali]] nel [[liquido cerebrospinale]], l'associazione di diversi virus con l'[[encefalomielite]] umana e alcuni esperimenti di induzione della demielinizzazione in animali attraverso l'infezione virale.<ref name="pmid15721830">{{Cita pubblicazione|autore=Gilden DH|titolo=Infectious causes of multiple sclerosis|rivista=The Lancet Neurology|volume=4|numero=3|pagine=195–202|anno=2005|mese=marzo| |

Le prove che i [[Virus (biologia)|virus]] possano essere annoverati tra le cause di malattia comprendono una loro presenza nella maggior parte dei pazienti con [[bande oligoclonali]] nel [[liquido cerebrospinale]], l'associazione di diversi virus con l'[[encefalomielite]] umana e alcuni esperimenti di induzione della demielinizzazione in animali attraverso l'infezione virale.<ref name="pmid15721830">{{Cita pubblicazione|autore=Gilden DH|titolo=Infectious causes of multiple sclerosis|rivista=The Lancet Neurology|volume=4|numero=3|pagine=195–202|anno=2005|mese=marzo|pmid=15721830|doi=10.1016/S1474-4422(05)01017-3}}</ref> Gli ''[[Herpesviridae]]'' sono un gruppo di virus candidati a essere correlati con la sclerosi multipla. Gli individui che non sono mai stati infettati dal [[virus di Epstein-Barr]] presentano un rischio ridotto di sviluppare la malattia e quelli che lo contraggono da adolescenti hanno un rischio maggiore rispetto a quelli che lo hanno contratto in età più giovane.<ref name="pmid18970977"/><ref name="pmid17444504"/> Anche se alcuni considerano che ciò vada contro l'ipotesi dell'igiene,<ref name="pmid17444504"/> altri ritengono che non vi sia alcuna contraddizione in quanto l'incontro con il patogeno avverrebbe in giovane età e la sua riattivazione all'interno del [[sistema nervoso centrale]] sarebbe la causa dello sviluppo della malattia.<ref name="pmid18970977"/> Altre malattie che si ipotizza possano essere correlate alla sclerosi multipla sono il [[morbillo]], la [[parotite]] e la [[rosolia]].<ref name="pmid18970977"/> |

||

== Fisiopatologia == |

== Fisiopatologia == |

||

| Riga 105: | Riga 105: | ||

===Lesioni=== |

===Lesioni=== |

||

Il nome "sclerosi multipla" si riferisce alle cicatrici (sclerosi - meglio note come placche o lesioni) che si formano nel sistema nervoso. Più frequentemente le lesioni riguardano le aree di [[sostanza bianca]] circostanti i [[ventricoli cerebrali]] o situate a livello del [[cervelletto]], del [[tronco encefalico]], dei [[gangli della base]], del midollo spinale e del [[nervo ottico]]. La funzione delle cellule della sostanza bianca è quello di propagare i segnali tra le aree di [[sostanza grigia]], dove si svolge l'elaborazione, e il resto del corpo. Il [[sistema nervoso periferico]] viene raramente coinvolto.<ref name="pmid11955556">{{Cita pubblicazione|autore=Compston A, Coles A|titolo=Multiple sclerosis|rivista=Lancet|volume=359|numero=9313|pagine=1221–31|anno=2002|mese=aprile| |

Il nome "sclerosi multipla" si riferisce alle cicatrici (sclerosi - meglio note come placche o lesioni) che si formano nel sistema nervoso. Più frequentemente le lesioni riguardano le aree di [[sostanza bianca]] circostanti i [[ventricoli cerebrali]] o situate a livello del [[cervelletto]], del [[tronco encefalico]], dei [[gangli della base]], del midollo spinale e del [[nervo ottico]]. La funzione delle cellule della sostanza bianca è quello di propagare i segnali tra le aree di [[sostanza grigia]], dove si svolge l'elaborazione, e il resto del corpo. Il [[sistema nervoso periferico]] viene raramente coinvolto.<ref name="pmid11955556">{{Cita pubblicazione|autore=Compston A, Coles A|titolo=Multiple sclerosis|rivista=Lancet|volume=359|numero=9313|pagine=1221–31|anno=2002|mese=aprile|pmid=11955556|doi=10.1016/S0140-6736(02)08220-X}}</ref> |

||

[[File:Nerve copy.jpg|thumb|left|La [[guaina mielinica]] (in marroncino nell'illustrazione) funge da isolante e permette una rapida conduzione degli impulsi elettrici lungo la fibra nervosa (in verde). In corrispondenza dei [[nodi di Ranvier]] la mielina si interrompe per permettere il passaggio di [[ione|ioni]] e [[soluto|soluti]].]] |

[[File:Nerve copy.jpg|thumb|left|La [[guaina mielinica]] (in marroncino nell'illustrazione) funge da isolante e permette una rapida conduzione degli impulsi elettrici lungo la fibra nervosa (in verde). In corrispondenza dei [[nodi di Ranvier]] la mielina si interrompe per permettere il passaggio di [[ione|ioni]] e [[soluto|soluti]].]] |

||

Più in particolare, nella sclerosi multipla vi è una distruzione degli [[oligodendrociti]], le cellule responsabili della creazione e del mantenimento di uno strato lipidico noto come [[guaina mielinica]] che permette ai [[neurone|neuroni]] di trasmettere il [[potenziale d'azione]] lungo l'assone ad alta velocità.<ref name="pmid11955556"/> Il risultato della sclerosi multipla è una perdita completa o un assottigliamento della guaina mielinica che avviene con l'avanzare della malattia. Quando la mielina viene persa, un neurone non può più condurre i segnali elettrici in modo efficace.<ref name="pmid11955556"/> Un processo di riparazione, chiamato rimielinizzazione, avviene nelle fasi precoci della malattia, ma gli oligodendrociti non sono in grado di ricostruire completamente la guaina mielinica delle cellule.<ref name="pmid17531860">{{Cita pubblicazione|autore=Chari DM|titolo=Remyelination in multiple sclerosis|rivista=Int. Rev. Neurobiol.|volume=79|pagine=589–620|anno=2007| |

Più in particolare, nella sclerosi multipla vi è una distruzione degli [[oligodendrociti]], le cellule responsabili della creazione e del mantenimento di uno strato lipidico noto come [[guaina mielinica]] che permette ai [[neurone|neuroni]] di trasmettere il [[potenziale d'azione]] lungo l'assone ad alta velocità.<ref name="pmid11955556"/> Il risultato della sclerosi multipla è una perdita completa o un assottigliamento della guaina mielinica che avviene con l'avanzare della malattia. Quando la mielina viene persa, un neurone non può più condurre i segnali elettrici in modo efficace.<ref name="pmid11955556"/> Un processo di riparazione, chiamato rimielinizzazione, avviene nelle fasi precoci della malattia, ma gli oligodendrociti non sono in grado di ricostruire completamente la guaina mielinica delle cellule.<ref name="pmid17531860">{{Cita pubblicazione|autore=Chari DM|titolo=Remyelination in multiple sclerosis|rivista=Int. Rev. Neurobiol.|volume=79|pagine=589–620|anno=2007|pmid=17531860|doi=10.1016/S0074-7742(07)79026-8|serie=International Review of Neurobiology|isbn=978-0-12-373736-6}}</ref> Ripetuti attacchi in successione possono comportare processi di rimielinizzazione meno efficaci, fino a quando una cicatrice simile a una placca viene a formarsi intorno gli assoni danneggiati.<ref name="pmid17531860"/> In letteratura sono stati descritti diversi modelli di lesione.<ref name="pmid17351524">{{Cita pubblicazione |autore=Pittock SJ, Lucchinetti CF |titolo=The pathology of MS: new insights and potential clinical applications |rivista=Neurologist |volume=13 |numero=2 |pagine=45–56 |anno=2007 |mese=marzo|pmid=17351524 |doi=10.1097/01.nrl.0000253065.31662.37 }}</ref> |

||

In un individuo sano la velocità di conduzione dei segnali elettrici neuronali è di 100 m/s, in un individuo affetto dalla sclerosi multipla la velocità scende gradualmente a 5 m/s.<ref name=sclerosi.net/> La diminuzione, a volte fino all'arresto, della velocità di conduzione dell'impulso nervoso è responsabile dei sintomi e dei segni della malattia, progressivamente ingravescente.<ref name=sclerosi.net>{{cita web|url=http://www.la-sclerosimultipla.net/sintomiSM.php|titolo=I sintomi|La sclerosi multipla.net|accesso=1º ottobre 20120}}</ref> Nelle fasi iniziali della malattia, il rallentamento della conduzione può essere dovuto semplicemente all'[[edema]] tissutale, che può eventualmente ridursi. In queste fasi iniziali i disturbi neurologici possono dunque regredire parallelamente in seguito al riassorbimento dell'edema. Nella progressione della malattia, quando il rallentamento di conduzione è invece dovuto principalmente alla distruzione della guaina mielinica, il deficit neurologico rimane costante e non vi è possibilità di recupero.<ref name="Sá-2012">{{Cita pubblicazione | cognome = Sá | nome = MJ. |

In un individuo sano la velocità di conduzione dei segnali elettrici neuronali è di 100 m/s, in un individuo affetto dalla sclerosi multipla la velocità scende gradualmente a 5 m/s.<ref name=sclerosi.net/> La diminuzione, a volte fino all'arresto, della velocità di conduzione dell'impulso nervoso è responsabile dei sintomi e dei segni della malattia, progressivamente ingravescente.<ref name=sclerosi.net>{{cita web|url=http://www.la-sclerosimultipla.net/sintomiSM.php|titolo=I sintomi|La sclerosi multipla.net|accesso=1º ottobre 20120}}</ref> Nelle fasi iniziali della malattia, il rallentamento della conduzione può essere dovuto semplicemente all'[[edema]] tissutale, che può eventualmente ridursi. In queste fasi iniziali i disturbi neurologici possono dunque regredire parallelamente in seguito al riassorbimento dell'edema. Nella progressione della malattia, quando il rallentamento di conduzione è invece dovuto principalmente alla distruzione della guaina mielinica, il deficit neurologico rimane costante e non vi è possibilità di recupero.<ref name="Sá-2012">{{Cita pubblicazione | cognome = Sá | nome = MJ. | titolo = Physiopathology of symptoms and signs in multiple sclerosis. | rivista = Arq Neuropsiquiatr | volume = 70 | numero = 9 | pagine = 733-40 | mese=settembre| anno = 2012 | pmid = 22990733 }}</ref><ref name="Wood-2012">{{Cita pubblicazione | cognome = Wood | nome = ET. | coautori = I. Ronen; A. Techawiboonwong; CK. Jones; PB. Barker; P. Calabresi; D. Harrison; DS. Reich | titolo = Investigating axonal damage in multiple sclerosis by diffusion tensor spectroscopy. | rivista = J Neurosci | volume = 32 | numero = 19 | pagine = 6665-9 | mese=maggio| anno = 2012 | doi = 10.1523/JNEUROSCI.0044-12.2012 | pmid = 22573688 }}</ref> |

||

====Infiammazione==== |

====Infiammazione==== |

||

| Riga 117: | Riga 117: | ||

[[File:Red White Blood cells.jpg|thumb|Un [[linfocita T]] (ultimo sulla destra), responsabile del processo infiammatorio nella sclerosi multipla.]] |

[[File:Red White Blood cells.jpg|thumb|Un [[linfocita T]] (ultimo sulla destra), responsabile del processo infiammatorio nella sclerosi multipla.]] |

||

Oltre alla demielinizzazione, il segno distintivo patologico della malattia è l'[[infiammazione]]. Secondo una spiegazione strettamente immunologica della sclerosi multipla, il processo infiammatorio è causato dalle [[linfocita T|cellule T]], una tipologia di [[linfociti]], cellule che svolgono un ruolo importante nelle difese dell'organismo.<ref name="pmid11955556"/> Nella sclerosi multipla, le cellule T entrano nel cervello attraverso [[#Rottura della barriera emato-encefalica|interruzioni]] della [[barriera emato-encefalica]]. Prove su [[cavia|cavie]] animali dimostrano un ruolo anche delle [[cellule B]] in aggiunta a quello delle cellule T nello sviluppo della malattia.<ref name="pmid11596130">{{Cita pubblicazione |autore=Iglesias A, Bauer J, Litzenburger T, Schubart A, Linington C |titolo=T- and B-cell responses to myelin oligodendrocyte glycoprotein in experimental autoimmune encephalomyelitis and multiple sclerosis |rivista=Glia |volume=36 |numero=2 |pagine=220–34 |anno=2001 |mese=novembre| |

Oltre alla demielinizzazione, il segno distintivo patologico della malattia è l'[[infiammazione]]. Secondo una spiegazione strettamente immunologica della sclerosi multipla, il processo infiammatorio è causato dalle [[linfocita T|cellule T]], una tipologia di [[linfociti]], cellule che svolgono un ruolo importante nelle difese dell'organismo.<ref name="pmid11955556"/> Nella sclerosi multipla, le cellule T entrano nel cervello attraverso [[#Rottura della barriera emato-encefalica|interruzioni]] della [[barriera emato-encefalica]]. Prove su [[cavia|cavie]] animali dimostrano un ruolo anche delle [[cellule B]] in aggiunta a quello delle cellule T nello sviluppo della malattia.<ref name="pmid11596130">{{Cita pubblicazione |autore=Iglesias A, Bauer J, Litzenburger T, Schubart A, Linington C |titolo=T- and B-cell responses to myelin oligodendrocyte glycoprotein in experimental autoimmune encephalomyelitis and multiple sclerosis |rivista=Glia |volume=36 |numero=2 |pagine=220–34 |anno=2001 |mese=novembre|pmid=11596130 |doi= 10.1002/glia.1111}}</ref> |

||

Le cellule T riconoscono la mielina come estranea e vi si legano come se fosse un [[Virus (biologia)|virus]], innescando processi infiammatori e stimolando il rilascio di altri componenti del sistema immunitario, come le [[citochine]] e gli [[anticorpi]]. La loro presenza provoca, nella barriera emato-encefalica, una serie di altri effetti dannosi quali [[edema]], attivazione di [[macrofagi]] e attivazione di ulteriori [[citochine]] e [[proteine]] citotossiche.<ref name="pmid11955556"/> |

Le cellule T riconoscono la mielina come estranea e vi si legano come se fosse un [[Virus (biologia)|virus]], innescando processi infiammatori e stimolando il rilascio di altri componenti del sistema immunitario, come le [[citochine]] e gli [[anticorpi]]. La loro presenza provoca, nella barriera emato-encefalica, una serie di altri effetti dannosi quali [[edema]], attivazione di [[macrofagi]] e attivazione di ulteriori [[citochine]] e [[proteine]] citotossiche.<ref name="pmid11955556"/> |

||

| Riga 143: | Riga 143: | ||

La sclerosi multipla può colpire qualsiasi area del [[sistema nervoso centrale]], essendo così caratterizzata, da un punto di vista clinico, da una grande varietà di [[segno (medicina)|segni]] e [[sintomi]].<ref name="sintomi_segni"/> |

La sclerosi multipla può colpire qualsiasi area del [[sistema nervoso centrale]], essendo così caratterizzata, da un punto di vista clinico, da una grande varietà di [[segno (medicina)|segni]] e [[sintomi]].<ref name="sintomi_segni"/> |

||

Un malato può presentare quasi ogni sintomo o segno [[neurologia|neurologico]], come la perdita di [[Sensibilità (medicina)|sensibilità]], formicolio, pizzicore, intorpidimento ([[ipoestesia]] e [[parestesia]]), debolezza muscolare, [[clono]], [[spasmo|spasmi muscolari]], difficoltà nel movimento o difficoltà di coordinamento ed equilibrio ([[atassia]]), problemi di linguaggio ([[disartria]]) e [[discinesia|discinesie]], per interessamento del [[cervelletto]],<ref>{{cita web|url=http://www.sclerosi.org/disturbi-della-coordinazione.php|titolo=L'incoordinazione dei movimenti|accesso=20 settembre 2012|editore=Sclerosi.org}}</ref> o nel [[deglutizione|deglutire]] ([[disfagia]]).<ref name="pmid18970977"/> Sono frequenti segni da deterioramento cognitivo che può manifestarsi come demenza corticale, caratterizzata da disinteresse per la malattia e uno stato di [[euforia]], o come [[sindrome pseudobulbare]]<ref>Seze J, Zephir H, Hautecoeur P, Mackowiak A, Cabaret M, Vermersch P "Pathologic laughing and intractable hiccups can occur early in multiple sclerosis" journal=Neurology volume=67 issue=9 pages=1684–6 2006</ref>, con crisi di pianto spastico e di riso. Frequente inoltre è la comparsa di [[disturbo depressivo|depressione]], anche grave, sia come risposta alla riduzione della [[qualità di vita]], sia come manifestazione di un deterioramento del tessuto cerebrale.<ref name="pmid18970977">{{Cita pubblicazione|autore=Compston A, Coles A|titolo=Multiple sclerosis|rivista=Lancet|volume=372|numero=9648|pagine=1502–17|anno=2008 |mese=ottobre| |

Un malato può presentare quasi ogni sintomo o segno [[neurologia|neurologico]], come la perdita di [[Sensibilità (medicina)|sensibilità]], formicolio, pizzicore, intorpidimento ([[ipoestesia]] e [[parestesia]]), debolezza muscolare, [[clono]], [[spasmo|spasmi muscolari]], difficoltà nel movimento o difficoltà di coordinamento ed equilibrio ([[atassia]]), problemi di linguaggio ([[disartria]]) e [[discinesia|discinesie]], per interessamento del [[cervelletto]],<ref>{{cita web|url=http://www.sclerosi.org/disturbi-della-coordinazione.php|titolo=L'incoordinazione dei movimenti|accesso=20 settembre 2012|editore=Sclerosi.org}}</ref> o nel [[deglutizione|deglutire]] ([[disfagia]]).<ref name="pmid18970977"/> Sono frequenti segni da deterioramento cognitivo che può manifestarsi come demenza corticale, caratterizzata da disinteresse per la malattia e uno stato di [[euforia]], o come [[sindrome pseudobulbare]]<ref>Seze J, Zephir H, Hautecoeur P, Mackowiak A, Cabaret M, Vermersch P "Pathologic laughing and intractable hiccups can occur early in multiple sclerosis" journal=Neurology volume=67 issue=9 pages=1684–6 2006</ref>, con crisi di pianto spastico e di riso. Frequente inoltre è la comparsa di [[disturbo depressivo|depressione]], anche grave, sia come risposta alla riduzione della [[qualità di vita]], sia come manifestazione di un deterioramento del tessuto cerebrale.<ref name="pmid18970977">{{Cita pubblicazione|autore=Compston A, Coles A|titolo=Multiple sclerosis|rivista=Lancet|volume=372|numero=9648|pagine=1502–17|anno=2008 |mese=ottobre|pmid=18970977|doi=10.1016/S0140-6736(08)61620-7}}</ref> Vi possono essere anche disturbi della [[sessualità]], come [[Disfunzione erettile|impotenza]] e perdita di sensibilità.<ref name="sintomi_segni">{{cita web|url=http://www.sclerosi.org/sintomi-e-segni-della-sclerosi-multipla.php|titolo=Sintomi e segni della sclerosi multipla|accesso=20 settembre 2012|editore=Sclerosi.org}}</ref> |

||

Possono essere inoltre comuni problemi alla vista come [[nistagmo]], [[oftalmoplegia internucleare]], [[diplopia]] e [[neurite ottica]].<ref>{{Cita pubblicazione |autore=Davis FA, Bergen D, Schauf C, McDonald I, Deutsch W |titolo=Movement phosphenes in optic neuritis: a new clinical sign |rivista=Neurology |volume=26 |numero=11 |pagine=1100–4 |anno=1976 |mese=novembre| |

Possono essere inoltre comuni problemi alla vista come [[nistagmo]], [[oftalmoplegia internucleare]], [[diplopia]] e [[neurite ottica]].<ref>{{Cita pubblicazione |autore=Davis FA, Bergen D, Schauf C, McDonald I, Deutsch W |titolo=Movement phosphenes in optic neuritis: a new clinical sign |rivista=Neurology |volume=26 |numero=11 |pagine=1100–4 |anno=1976 |mese=novembre|pmid=988518 }}</ref><ref>{{Cita pubblicazione |doi=10.1136/jnnp.45.1.7 |autore=Page NG, Bolger JP, Sanders MD |titolo=Auditory evoked phosphenes in optic nerve disease |rivista=J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. |volume=45 |numero=1 |pagine=7–12 |anno=1982 |mese=gennaio|pmid=7062073 |pmc=491258}}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.treccani.it/enciclopedia/oftalmoplegia-internucleare_%28Dizionario-di-Medicina%29/|titolo=Dizionario di medicina - Oftalmoplegia internucleare|accesso=30 settembre 2012|editore=Treccani.it}}</ref> Quest'ultima è uno dei segni più frequenti all'esordio della malattia e comporta disturbi della visione, come offuscamento dell'immagine accompagnata spesso da dolore nella regione attorno agli occhi o al movimento bulbare.<ref>{{cita web|url=http://www.sclerosi.org/neurite-ottica.php|titolo=Neurite ottica retrobulbare|accesso=20 settembre 2012|editore=Sclerosi.org}}</ref> All'esame del campo visivo si può avere presenza di [[scotoma]] centrale o, più raramente, [[emianopsia]] per [[flogosi]] del [[chiasma ottico]] o delle vie ottiche; solo raramente si ha la perdita completa della vista.<ref>{{cita|Macchi|p. 265|macchi}}</ref><ref name="Nakajima-2010">{{Cita pubblicazione | cognome = Nakajima | nome = H. | coautori = T. Hosokawa; M. Sugino; F. Kimura; J. Sugasawa; T. Hanafusa; T. Takahashi | titolo = Visual field defects of optic neuritis in neuromyelitis optica compared with multiple sclerosis. | rivista = BMC Neurol | volume = 10 | pagine = 45 | anno = 2010 | doi = 10.1186/1471-2377-10-45 | pmid = 20565857 }}</ref> |

||

La malattia può portare anche a difficoltà nel controllo della [[vescica]], con [[minzione]] frequente e/o impellente fino all'[[Incontinenza urinaria|incontinenza]] accompagnata, alle volte, dall'incompleto svuotamento della stessa.<ref name="pmid18970977"/><ref>Giesser B., Multiple sclerosis. Current concepts in management. Drugs. 1985 Jan;29(1):88-95</ref> I problemi [[intestino|intestinali]] legati alla sclerosi multipla si manifestano con [[stipsi]], [[diarrea]] o vera e propria [[incontinenza fecale]].<ref name="pmid18970977"/><ref>{{cita web|titolo=Disfunzioni intestinali|url=http://www.sclerosi.org/disturbi-intestinali.php|accesso=20 settembre 2012|editore=Sclerosi.org}}</ref> |

La malattia può portare anche a difficoltà nel controllo della [[vescica]], con [[minzione]] frequente e/o impellente fino all'[[Incontinenza urinaria|incontinenza]] accompagnata, alle volte, dall'incompleto svuotamento della stessa.<ref name="pmid18970977"/><ref>Giesser B., Multiple sclerosis. Current concepts in management. Drugs. 1985 Jan;29(1):88-95</ref> I problemi [[intestino|intestinali]] legati alla sclerosi multipla si manifestano con [[stipsi]], [[diarrea]] o vera e propria [[incontinenza fecale]].<ref name="pmid18970977"/><ref>{{cita web|titolo=Disfunzioni intestinali|url=http://www.sclerosi.org/disturbi-intestinali.php|accesso=20 settembre 2012|editore=Sclerosi.org}}</ref> |

||

Due [[segno|segni clinici]] sono particolarmente caratteristici, anche se non specifici, della sclerosi multipla: il [[segno di Uhthoff]], un aggravamento dei sintomi esistenti a causa di una esposizione a temperature ambientali più elevate del solito e il [[segno di Lhermitte]], una sensazione di scossa elettrica che percorre la [[colonna vertebrale]] e gli arti inferiori in seguito a flessione o, più raramente, in estensione del collo.<ref name="pmid18970977"/> La scala clinica più utilizzata per indicare la progressione della disabilità e la gravità dei sintomi è la ''Expanded Disability Status Scale'' o EDSS, proposta nel 1983 dal neurologo statunitense John Kurtzke.<ref>{{Cita pubblicazione |autore=Kurtzke JF |titolo=Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS) |rivista=Neurology |volume=33 |numero=11 |pagine=1444–52 |anno=1983 | |

Due [[segno|segni clinici]] sono particolarmente caratteristici, anche se non specifici, della sclerosi multipla: il [[segno di Uhthoff]], un aggravamento dei sintomi esistenti a causa di una esposizione a temperature ambientali più elevate del solito e il [[segno di Lhermitte]], una sensazione di scossa elettrica che percorre la [[colonna vertebrale]] e gli arti inferiori in seguito a flessione o, più raramente, in estensione del collo.<ref name="pmid18970977"/> La scala clinica più utilizzata per indicare la progressione della disabilità e la gravità dei sintomi è la ''Expanded Disability Status Scale'' o EDSS, proposta nel 1983 dal neurologo statunitense John Kurtzke.<ref>{{Cita pubblicazione |autore=Kurtzke JF |titolo=Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS) |rivista=Neurology |volume=33 |numero=11 |pagine=1444–52 |anno=1983 |pmid=6685237 }}</ref> |

||

I sintomi della sclerosi multipla solitamente appaiono in episodici periodi di peggioramento acuto (chiamati ricadute, esacerbazioni, attacchi o "''flare-up''"), in un peggioramento graduale e progressivo della funzione neurologica o in una combinazione di entrambi.<ref name="pmid8780061">{{Cita pubblicazione|autore=Lublin FD, Reingold SC|titolo=Defining the clinical course of multiple sclerosis: results of an international survey. National Multiple Sclerosis Society (USA) Advisory Committee on Clinical Trials of New Agents in Multiple Sclerosis|rivista=Neurology |volume=46 |numero=4|pagine=907–11|anno=1996|mese=aprile| |

I sintomi della sclerosi multipla solitamente appaiono in episodici periodi di peggioramento acuto (chiamati ricadute, esacerbazioni, attacchi o "''flare-up''"), in un peggioramento graduale e progressivo della funzione neurologica o in una combinazione di entrambi.<ref name="pmid8780061">{{Cita pubblicazione|autore=Lublin FD, Reingold SC|titolo=Defining the clinical course of multiple sclerosis: results of an international survey. National Multiple Sclerosis Society (USA) Advisory Committee on Clinical Trials of New Agents in Multiple Sclerosis|rivista=Neurology |volume=46 |numero=4|pagine=907–11|anno=1996|mese=aprile|pmid=8780061}}</ref> Le ricadute della sclerosi multipla sono spesso imprevedibili, e si verificano senza preavviso e senza evidenti fattori di promozione, con un tasso di frequenza raramente superiore a un episodio e mezzo all'anno.<ref name="pmid18970977"/> Alcuni attacchi, tuttavia, sono preceduti da inneschi comuni. Le recidive sono più frequenti durante la primavera e l'estate.<ref name="pmid16804331">{{Cita pubblicazione |

||

|autore=Tataru N, Vidal C, Decavel P, Berger E, Rumbach L |titolo=Limited impact of the summer heat wave in France (2003) on hospital admissions and relapses for multiple sclerosis |rivista=Neuroepidemiology |volume=27 |numero=1 |pagine=28–32 |anno=2006| |

|autore=Tataru N, Vidal C, Decavel P, Berger E, Rumbach L |titolo=Limited impact of the summer heat wave in France (2003) on hospital admissions and relapses for multiple sclerosis |rivista=Neuroepidemiology |volume=27 |numero=1 |pagine=28–32 |anno=2006|pmid=16804331 |doi=10.1159/000094233}}</ref> Infezioni virali, come il [[raffreddore comune]], l'[[influenza]] e la [[gastroenterite]], possono aumentare il rischio di recidiva,<ref name="pmid18970977"/> così come lo [[stress (medicina)|stress]] può scatenare un attacco.<ref name="pmid17439878">{{Cita pubblicazione|autore=Heesen C, Mohr DC, Huitinga I, ''et al.''|titolo=Stress regulation in multiple sclerosis: current issues and concepts|rivista=Mult. Scler.|volume=13 |numero=2 |pagine=143–8 |anno=2007 |mese=marzo|pmid=17439878|doi=10.1177/1352458506070772}}</ref> La [[gravidanza]] influenza la suscettibilità alla ricaduta, con un tasso di recidiva inferiore a uno per ogni trimestre di gestazione. Durante i primi mesi dopo il [[parto]], però, il rischio di recidiva è maggiore.<ref name="pmid18970977"/> In generale, la gravidanza non sembra influenzare la disabilità a lungo termine. Molti potenziali fattori scatenanti sono stati esaminati e ritenuti non in grado di influenzare i tassi di recidiva della malattia. Non vi sono prove che l'[[allattamento al seno]] e la [[vaccinazione]]<ref name="pmid18970977"/>, un [[trauma fisico]]<ref name="pmid11205361">{{Cita pubblicazione|autore=Martinelli V |titolo=Trauma, stress and multiple sclerosis |rivista=Neurol. Sci. |volume=21|numero=4 Suppl 2 |pagine=S849–52|anno=2000 |pmid=11205361|doi=10.1007/s100720070024 |url=http://link.springer-ny.com/link/service/journals/10072/bibs/00214%20Suppl%202/0021S849.htm}}</ref> o il segno di Uhthoff<ref name="pmid16804331"/> siano responsabili di ricadute. |

||

=== Varianti cliniche === |

=== Varianti cliniche === |

||

| Riga 160: | Riga 160: | ||

==== Forma benigna ==== |

==== Forma benigna ==== |

||

La sclerosi multipla in forma benigna è caratterizzata da una o due o più [[Recidiva (medicina)|recidive]] con remissione completa. La [[diagnosi]] può essere effettuata solo dopo 10-15 anni dall'esordio dei primi sintomi. Questa forma ha per lo più un esordio di tipo sensorio, non è invalidante oppure in maniera lieve, anche se in alcuni casi può evolvere in una forma progressiva.<ref name="decorso"/><ref name="Correale-2012">{{Cita pubblicazione | cognome = Correale | nome = J. | coautori = MC. Ysrraelit; MP. Fiol | titolo = Benign Multiple Sclerosis: Does it exist? | rivista = Curr Neurol Neurosci Rep | volume = 12 | numero = 5 | pagine = 601-9 | mese=ottobre| anno = 2012 | doi = 10.1007/s11910-012-0292-5 | |

La sclerosi multipla in forma benigna è caratterizzata da una o due o più [[Recidiva (medicina)|recidive]] con remissione completa. La [[diagnosi]] può essere effettuata solo dopo 10-15 anni dall'esordio dei primi sintomi. Questa forma ha per lo più un esordio di tipo sensorio, non è invalidante oppure in maniera lieve, anche se in alcuni casi può evolvere in una forma progressiva.<ref name="decorso"/><ref name="Correale-2012">{{Cita pubblicazione | cognome = Correale | nome = J. | coautori = MC. Ysrraelit; MP. Fiol | titolo = Benign Multiple Sclerosis: Does it exist? | rivista = Curr Neurol Neurosci Rep | volume = 12 | numero = 5 | pagine = 601-9 | mese=ottobre| anno = 2012 | doi = 10.1007/s11910-012-0292-5 | pmid = 22777531 }}</ref> Questa forma interessa meno del 10% dei casi.<ref>{{cita web|url=http://www.themcfox.com/multiple-sclerosis/ms-facts/multiple-sclerosis-symptom-facts.htm|lingua=en|titolo=Multiple Sclerosis Symptom Facts|accesso=25 settembre 2012}}</ref> |

||

==== Forma recidivante-remittente (SM-RR) ==== |

==== Forma recidivante-remittente (SM-RR) ==== |

||

| Riga 186: | Riga 186: | ||

==== Forma primitivamente progressiva (SM-PP) ==== |

==== Forma primitivamente progressiva (SM-PP) ==== |

||

In alcuni casi la malattia esordisce sin dall'inizio con un andamento progressivo caratterizzato da possibili fasi di relativo miglioramento e stabilizzazione.<ref name="decorso"/> Questa forma si verifica in circa il 10-15% dei casi.<ref name="Hawker-2010">{{Cita pubblicazione | cognome = Hawker | nome = K. |

In alcuni casi la malattia esordisce sin dall'inizio con un andamento progressivo caratterizzato da possibili fasi di relativo miglioramento e stabilizzazione.<ref name="decorso"/> Questa forma si verifica in circa il 10-15% dei casi.<ref name="Hawker-2010">{{Cita pubblicazione | cognome = Hawker | nome = K. | titolo = Primary progressive multiple sclerosis. | rivista = Continuum (Minneap Minn) | volume = 16 | numero = 5 Multiple Sclerosis | pagine = 211-25 | mese=ottobre| anno = 2010 | doi = 10.1212/01.CON.0000389943.81981.3b | pmid = 22810607 }}</ref> |

||

==== Forma progressivo recidivante (SM-RP) ==== |

==== Forma progressivo recidivante (SM-RP) ==== |

||

| Riga 195: | Riga 195: | ||

[[File:Monthly multiple sclerosis anim.gif|thumb|left|[[imaging a risonanza magnetica|Immagini ottenute mediante risonanza magnetica]] (MRI, T<sub>1</sub> pesata, post-contrasto) della stessa sezione del cervello a intervalli mensili. I punti chiari indicano lesioni attive dovute alla sclerosi multipla.]] |

[[File:Monthly multiple sclerosis anim.gif|thumb|left|[[imaging a risonanza magnetica|Immagini ottenute mediante risonanza magnetica]] (MRI, T<sub>1</sub> pesata, post-contrasto) della stessa sezione del cervello a intervalli mensili. I punti chiari indicano lesioni attive dovute alla sclerosi multipla.]] |

||

La sclerosi multipla può essere difficile da diagnosticare in quanto i suoi segni e sintomi possono essere simili ad altre malattie.<ref name="pmid18970977"/><ref name="pmid11794488">{{Cita pubblicazione|autore=Trojano M, Paolicelli D|titolo=The differential diagnosis of multiple sclerosis: classification and clinical features of relapsing and progressive neurological syndromes|rivista=Neurol. Sci.|volume=22|numero=Suppl 2|pagine=S98–102|anno=2001|mese=novembre| |

La sclerosi multipla può essere difficile da diagnosticare in quanto i suoi segni e sintomi possono essere simili ad altre malattie.<ref name="pmid18970977"/><ref name="pmid11794488">{{Cita pubblicazione|autore=Trojano M, Paolicelli D|titolo=The differential diagnosis of multiple sclerosis: classification and clinical features of relapsing and progressive neurological syndromes|rivista=Neurol. Sci.|volume=22|numero=Suppl 2|pagine=S98–102|anno=2001|mese=novembre|pmid=11794488|doi=10.1007/s100720100044|url=http://link.springer-ny.com/link/service/journals/10072/bibs/122%20Suppl%202000/122%20Suppl%2020S98.htm}}</ref> Le organizzazioni mediche hanno creato criteri diagnostici per facilitare e standardizzare il processo diagnostico soprattutto nelle prime fasi della malattia<ref name="pmid18970977">{{Cita pubblicazione|autore=Compston A, Coles A|titolo=Multiple sclerosis|rivista=Lancet|volume=372|numero=9648|pagine=1502–17|anno=2008|mese=ottobre|pmid=18970977|doi=10.1016/S0140-6736(08)61620-7}}</ref> e tra questi, storicamente, i criteri di Poser e Schumacher hanno goduto di grande popolarità.<ref name="pmid15177763">{{Cita pubblicazione|autore=Poser CM, Brinar VV|titolo=Diagnostic criteria for multiple sclerosis: an historical review|rivista=Clin Neurol Neurosurg|volume=106|numero=3|pagine=147–58|anno=2004|mese=giugno|pmid=15177763|doi=10.1016/j.clineuro.2004.02.004}}</ref> |

||

I criteri di McDonald si concentrano su una dimostrazione effettuata tramite dati clinici, di laboratorio e [[radiologia|radiologici]] della diffusione delle lesioni della sclerosi multipla, nel tempo e nello spazio, per giungere a una diagnosi non invasiva. Tuttavia, alcuni studi hanno affermato che la diagnosi sicura di sclerosi multipla può essere fatta esclusivamente in sede [[autopsia|autoptica]] oppure occasionalmente mediante [[biopsia]], con la quale le lesioni tipiche della malattia possono essere rilevate attraverso tecniche istopatologiche.<ref name="pmid18970977"/><ref name="pmid11456302">{{Cita pubblicazione|autore=McDonald WI, Compston A, Edan G, ''et al.''|titolo=Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis|rivista=Ann. Neurol.|volume=50|numero=1|pagine=121–7|anno=2001|mese=luglio| |

I criteri di McDonald si concentrano su una dimostrazione effettuata tramite dati clinici, di laboratorio e [[radiologia|radiologici]] della diffusione delle lesioni della sclerosi multipla, nel tempo e nello spazio, per giungere a una diagnosi non invasiva. Tuttavia, alcuni studi hanno affermato che la diagnosi sicura di sclerosi multipla può essere fatta esclusivamente in sede [[autopsia|autoptica]] oppure occasionalmente mediante [[biopsia]], con la quale le lesioni tipiche della malattia possono essere rilevate attraverso tecniche istopatologiche.<ref name="pmid18970977"/><ref name="pmid11456302">{{Cita pubblicazione|autore=McDonald WI, Compston A, Edan G, ''et al.''|titolo=Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis|rivista=Ann. Neurol.|volume=50|numero=1|pagine=121–7|anno=2001|mese=luglio|pmid=11456302|doi=10.1002/ana.1032}}</ref><ref name="pmid16283615">{{Cita pubblicazione|autore=Polman CH, Reingold SC, Edan G, ''et al.''|titolo=Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2005 revisions to the "McDonald Criteria"|rivista=Ann. Neurol.|volume=58|numero=6|pagine=840–6|anno=2005|mese=dicembre|pmid=16283615|doi=10.1002/ana.20703}}</ref> |

||

I dati clinici, da soli, non possono essere sufficienti per una diagnosi.<ref name="pmid11456302"/> Gli strumenti più comunemente usati per la diagnosi sono l'[[imaging biomedico]], l'analisi del [[liquido cerebrospinale]] e lo studio dei [[potenziali evocati]]. La [[imaging a risonanza magnetica|risonanza magnetica]] del [[cervello]] e del [[midollo spinale]] mostra aree di demielinizzazione (lesioni o placche) e il [[gadolinio]] può essere somministrato per via endovenosa come [[mezzo di contrasto]] per evidenziare le placche attive e, per eliminazione, dimostrare l'esistenza di lesioni storiche non associate ai sintomi presenti al momento della valutazione.<ref name="pmid11456302"/><ref name="pmid18256986">{{Cita pubblicazione|autore=Rashid W, Miller DH|titolo=Recent advances in neuroimaging of multiple sclerosis|rivista=Semin Neurol|volume=28|numero=1|pagine=46–55|anno=2008|mese=febbraio| |

I dati clinici, da soli, non possono essere sufficienti per una diagnosi.<ref name="pmid11456302"/> Gli strumenti più comunemente usati per la diagnosi sono l'[[imaging biomedico]], l'analisi del [[liquido cerebrospinale]] e lo studio dei [[potenziali evocati]]. La [[imaging a risonanza magnetica|risonanza magnetica]] del [[cervello]] e del [[midollo spinale]] mostra aree di demielinizzazione (lesioni o placche) e il [[gadolinio]] può essere somministrato per via endovenosa come [[mezzo di contrasto]] per evidenziare le placche attive e, per eliminazione, dimostrare l'esistenza di lesioni storiche non associate ai sintomi presenti al momento della valutazione.<ref name="pmid11456302"/><ref name="pmid18256986">{{Cita pubblicazione|autore=Rashid W, Miller DH|titolo=Recent advances in neuroimaging of multiple sclerosis|rivista=Semin Neurol|volume=28|numero=1|pagine=46–55|anno=2008|mese=febbraio|pmid=18256986|doi=10.1055/s-2007-1019127}}</ref> Le lesioni demielinizzanti, alla [[risonanza magnetica]], appaiono come aree focali “brillanti”, più spesso di forma irregolare, ovoidale o rotondeggiante, a segnale iperintenso nelle sequenze pesate in T2 e principalmente distribuite attorno ai ventricoli laterali, nella sostanza bianca del tronco encefalico, del cervelletto e del midollo spinale.<ref>{{cita web|url=http://www.sclerosi.org/risonanza_magnetica_nucleare.php|titolo=Risonanza magnetica nucleare|accesso=5 ottobre 2012|editore=Sclerosi.org}}</ref> Tuttavia, il tradizionale esame a risonanza magnetica non ha [[Sensibilità (statistica)|sensibilità]] e [[specificità]] sufficienti per rivelare il vero grado delle alterazioni patologiche tipiche della sclerosi multipla. Nuove tecniche, quali la misurazione delle lesioni ipointense pesate in T1, l'[[imaging con tensore di diffusione]], la [[Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare|spettroscopia di risonanza magnetica]], l'imaging di suscettibilità magnetica, sono in fase di sperimentazione.<ref name="Poloni-2011">{{Cita pubblicazione | cognome = Poloni | nome = G. | coautori = A. Minagar; EM. Haacke; R. Zivadinov | titolo = Recent developments in imaging of multiple sclerosis. | rivista = Neurologist | volume = 17 | numero = 4 | pagine = 185-204 | mese=luglio| anno = 2011 | doi = 10.1097/NRL.0b013e31821a2643 | pmid = 21712664 }}</ref> La [[tomografia a emissione di positroni]] è in grado di rilevare le lesioni infiammatorie del midollo spinale, grazie al [[fluorodesossiglucosio]] usato come tracciante [[radioattività|radioattivo]].<ref name="Buck-2012">{{Cita pubblicazione | cognome = Buck | nome = D. | coautori = A. Förschler; C. Lapa; T. Schuster; P. Vollmar; T. Korn; S. Nessler; C. Stadelmann; A. Drzezga; AK. Buck; HJ. Wester | titolo = 18F-FDG PET detects inflammatory infiltrates in spinal cord experimental autoimmune encephalomyelitis lesions. | rivista = J Nucl Med | volume = 53 | numero = 8 | pagine = 1269-76 | mese=agosto| anno = 2012 | doi = 10.2967/jnumed.111.102608 | pmid = 22738927 }}</ref> |

||

L'analisi del liquido cerebrospinale, ottenuto tramite una [[puntura lombare]], può fornire la prova di [[infiammazione]] cronica del [[sistema nervoso centrale]]. Il liquido cerebrospinale è testato per bande oligoclonali di [[IgG]] in [[elettroforesi]] e i marcatori dell'infiammazione si trovano nel 75-85% delle persone affette dalla malattia.<ref name="pmid11456302"/><ref name="pmid16945427">{{Cita pubblicazione|autore=Link H, Huang YM|titolo=Oligoclonal bands in multiple sclerosis cerebrospinal fluid: an update on methodology and clinical usefulness|rivista=J. Neuroimmunol.|volume=180|numero=1–2|pagine=17–28|anno=2006|mese=novembre| |

L'analisi del liquido cerebrospinale, ottenuto tramite una [[puntura lombare]], può fornire la prova di [[infiammazione]] cronica del [[sistema nervoso centrale]]. Il liquido cerebrospinale è testato per bande oligoclonali di [[IgG]] in [[elettroforesi]] e i marcatori dell'infiammazione si trovano nel 75-85% delle persone affette dalla malattia.<ref name="pmid11456302"/><ref name="pmid16945427">{{Cita pubblicazione|autore=Link H, Huang YM|titolo=Oligoclonal bands in multiple sclerosis cerebrospinal fluid: an update on methodology and clinical usefulness|rivista=J. Neuroimmunol.|volume=180|numero=1–2|pagine=17–28|anno=2006|mese=novembre|pmid=16945427|doi=10.1016/j.jneuroim.2006.07.006}}</ref> Il sistema nervoso di una persona con sclerosi multipla risponde meno attivamente alla stimolazione del [[nervo ottico]] e dei nervi sensitivi, a causa della demielinizzazione di quest'ultimi. La velocità di tali risposte cerebrali può essere valutata usando i potenziali evocati visivi e sensoriali.<ref name="pmid10802774">{{Cita pubblicazione|autore=Gronseth GS, Ashman EJ|titolo=Practice parameter: the usefulness of evoked potentials in identifying clinically silent lesions in patients with suspected multiple sclerosis (an evidence-based review): Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology|rivista=Neurology|volume=54|numero=9|pagine=1720–5|anno=2000|mese=maggio|pmid=10802774|url=http://www.neurology.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=10802774}}</ref> |

||

===Criteri diagnostici=== |

===Criteri diagnostici=== |

||

| Riga 235: | Riga 235: | ||

===Diagnosi differenziale=== |

===Diagnosi differenziale=== |

||

La [[diagnosi differenziale]] della sclerosi multipla comprende una varietà di malattie. Oltre alle [[malattie infettive]] (in particolare la [[sifilide|neurosifilide]], la [[neuroborreliosi]] o l'infezione da [[HIV]]), altre patologie infiammatorie croniche (ad esempio [[connettivite indifferenziata]] e [[vasculite|vasculiti]]) devono essere escluse per una diagnosi. Altre malattie demielinizzanti infiammatorie (ad esempio, la [[malattia di Devic]] e l'[[encefalomielite acuta disseminata]]) devono essere prese in considerazione. Malattie del [[metabolismo]] (come la [[leucodistrofia]]) possono portare a sintomi simili, così come una carenza di [[vitamina B12]]. Deve essere considerata anche la possibilità che i sintomi siano di natura [[psichiatria|psichiatrica]].<ref name="Rolak-2007">{{Cita pubblicazione | cognome = Rolak | nome = LA. | coautori = JO. Fleming | titolo = The differential diagnosis of multiple sclerosis. | rivista = Neurologist | volume = 13 | numero = 2 | pagine = 57-72 | mese=marzo| anno = 2007 | doi = 10.1097/01.nrl.0000254705.39956.34 | |