Guerra del Pacifico (1941-1945): differenze tra le versioni

m ortografia |

|||

| Riga 192: | Riga 192: | ||

Mentre i giapponesi mettevano a punto i piani per una nuova espansione, gli Stati Uniti avevano deciso già dall'inizio del 1942 che era necessaria un'azione audace per rialzare lo scombussolato morale alleato: immediatamente i comandanti pensarono che solo il bombardamento di [[Tokyo]] avrebbe potuto ottenere grandi risultati in campo psicologico, ma la perdita di tutte le basi vicine all'arcipelago nipponico rendeva impossibile questo progetto, e certo le azioni condotte nel mese di febbraio e marzo contro i territori insulari appena conquistati dall'Impero nipponico non erano state decisive.<ref>{{Cita|Millot1967|p. 174|Millot 1967|harv=s}}</ref> Un colonnello, [[James Doolittle|James "Jimmy" Doolittle]], propose allora un piano che quasi tutti i generali giudicarono grottesco: condurre l'attacco alla capitale giapponese imbarcando su portaerei dei bombardieri [[North American B-25 Mitchell|B.25]] che, dopo l'incursione, sarebbero atterrati in territorio cinese amico. Solo grazie a un alto ufficiale, suo amico, Doolittle ebbe via libera per organizzare la parte tecnica della missione, che ebbe inizio il 14 aprile.<ref>{{Cita|Millot1967|p. 175|Millot 1967|harv=s}}</ref> |

Mentre i giapponesi mettevano a punto i piani per una nuova espansione, gli Stati Uniti avevano deciso già dall'inizio del 1942 che era necessaria un'azione audace per rialzare lo scombussolato morale alleato: immediatamente i comandanti pensarono che solo il bombardamento di [[Tokyo]] avrebbe potuto ottenere grandi risultati in campo psicologico, ma la perdita di tutte le basi vicine all'arcipelago nipponico rendeva impossibile questo progetto, e certo le azioni condotte nel mese di febbraio e marzo contro i territori insulari appena conquistati dall'Impero nipponico non erano state decisive.<ref>{{Cita|Millot1967|p. 174|Millot 1967|harv=s}}</ref> Un colonnello, [[James Doolittle|James "Jimmy" Doolittle]], propose allora un piano che quasi tutti i generali giudicarono grottesco: condurre l'attacco alla capitale giapponese imbarcando su portaerei dei bombardieri [[North American B-25 Mitchell|B.25]] che, dopo l'incursione, sarebbero atterrati in territorio cinese amico. Solo grazie a un alto ufficiale, suo amico, Doolittle ebbe via libera per organizzare la parte tecnica della missione, che ebbe inizio il 14 aprile.<ref>{{Cita|Millot1967|p. 175|Millot 1967|harv=s}}</ref> |

||

Nonostante la fitta vigilanza delle unità navali, il 18 aprile la flotta |

Nonostante la fitta vigilanza delle unità navali, il 18 aprile la flotta statunitense riuscì a lanciare i sedici B.25 che, con Doolittle in testa, portarono a termine il bombardamento.<ref>{{Cita|Gilbert 1989|p. 366|Gilbert 1989|harv=s}}</ref> L'incursione fu simbolica e operativamente insignificante, ma provocò grande costernazione tra gli ambienti delle forze armate nipponiche e contribuì ad affrettare i preparativi dell'Operazione Mo, oltre a far dileguare le ultime opposizioni alla sortita generale della flotta imperiale contro gli Stati Uniti, circostanza che avrebbe provocato il [[Battaglia delle Midway|più importante scontro aeronavale]] della guerra del Pacifico.<ref>{{Cita|Millot1967|p. 181-182|Millot 1967|harv=s}}</ref> |

||

===Lo scontro nel Mar dei Coralli=== |

===Lo scontro nel Mar dei Coralli=== |

||

Versione delle 19:42, 25 set 2012

Template:Campagnabox Campagna Pacifico 1941-42 Template:Campagnabox Campagna Pacifico 1943-45 La guerra del Pacifico, in giapponese "guerra del Pacifico" (太平洋戦争?, Taiheiyō Sensō), o anche "Grande Guerra dell'Asia Orientale" (大東亜戦争?, Dai Tō-A Sensō), è stato un conflitto svoltosi nella metà occidentale dell'oceano Pacifico, nel sud-est asiatico e nella Cina occupata dall'esercito imperiale giapponese. Venne combattuta tra l'Impero giapponese facente parte dell'Asse e lo schieramento alleato comprendente Stati Uniti d'America, Regno Unito, Cina, Australia, Olanda e Nuova Zelanda; l'Unione Sovietica rimase neutrale fino all'agosto 1945 quando intervenne in Manciuria per accapararsi territori un tempo russi.

Cronologicamente inclusa nella seconda guerra mondiale poiché ne comprende alcune tra le più importanti battaglie e campagne, ha le sue radici nel processo di militarizzazione capillare del Giappone e nello sviluppo di un'ideologia panasiatica dannosa per le potenze coloniali dell'area. Lo scoppio nel 1937 della seconda guerra sino-giapponese, l'aggressività nipponica nel sud-est asiatico e i provvedimenti economici presi dagli USA per frenarla spinsero i capi delle forze armate imperiali a lanciare un attacco a sorpresa a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941 per annientare la US Navy; l'operazione fu seguita dalla fulminea espansione nel Pacifico e nelle isole del sud-est asiatico con l'appoggio di Thailandia e vari movimenti indigeni nazionalisti. L'enorme ma effimero dominio giapponese in Asia prese il nome di "Sfera di coprosperità asiatica".

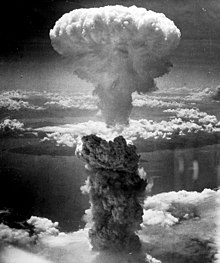

La potenza militare nipponica subì un duro e improvviso arresto alle Midway nel giugno 1942: da allora iniziò un susseguirsi di disfatte aeronavali e di sconfitte su atolli ed isole, mentre si intensificavano i bombardamenti aerei statunitensi sul suolo metropolitano giapponese, iniziati nel giugno 1944 e culminati con il lancio della bomba atomica su Hiroshima il 6 agosto 1945 e di un'altra su Nagasaki il 9 agosto. Con il paese in ginocchio, l'Imperatore Hirohito impose la sua decisione di cessare le ostilità al bellicoso clan militarista: la mattina del 15 agosto il Giappone si arrese senza condizioni agli Alleati, firmando la capitolazione il 2 settembre sulla corazzata USS Missouri, ancorata nella rada di Tokyo.

Tra le conseguenze della resa il Giappone dovette rinunciare a tutte le conquiste effettuate dal 1894, e i territori che aveva assoggettato divennero paesi sovrani prima degli anni '50. La fine della guerra del Pacifico aprì inoltre l'Asia e gli arcipelaghi oceanici al cammino verso la decolonizzazione e l'indipendenza, scontrandosi con l'intransigenza delle potenze europee che avrebbero voluto reimpossessarsi dei loro imperi prebellici.

Prima espansione giapponese in Asia

Alla fine del XIX secolo il continente asiatico era quasi completamente caduto sotto l'influenza dell'Occidente e solo il Giappone, grazie alla nuova politica intrapresa dall'Imperatore Mutsuhito, era riuscito in capo a trent'anni a divenire una forte nazione sul modello dei paesi europei. Il processo di modernizzazione fu appoggiato dal clan militarista Satsuma, i cui membri intuivano gli enormi vantaggi bellici che sarebbero derivati dalla industrializzazione del paese: infatti riuscirono a ottenere che il Giappone impegnasse gran parte dei nuovi capitali per armare un forte e numeroso esercito oltre a una moderna flotta.[9]

A causa di dispute territoriali in Corea, il Giappone attaccò nel 1894 la Cina, decidendo in poche battaglie la sconfitta del paese asiatico. Con il trattato di Shimonoseki l'Impero nipponico annesse l'isola di Formosa ed espanse la sua influenza economica e politica in Corea divenuta indipendente.[10] Nel 1900 il Giappone intervenne con le potenze europee contro la rivolta dei Boxer, acquisendo ulteriore importanza internazionale: fu firmato un trattato con la Gran Bretagna (1902), e la successiva vittoria nella guerra contro la Russia zarista gli consentì di occupare integralmente la penisola, poi annessa nel 1910, la metà dell'isola di Sakhalin e di porre le basi per una successiva penetrazione economico-militare in Cina.[11] L'espansione del potere nipponico venne aiutata dal fatto che la Cina aveva subito una profonda trasformazione politico-istituzionale, divenendo nel 1912 una repubblica con presidente Sun Yat-sen (fondatore del Kuomitang), ma la debolezza del cui governo provocò in capo a pochi anni la frammentazione del potere, assunto dai vari governatori militari chiamati "signori della guerra".

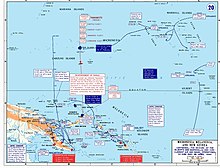

Durante la prima guerra mondiale il Giappone si schierò con l'Intesa e conquistò rapidamente le concessioni territoriali tedesche in Cina e l'impero coloniale della Germania nel Pacifico (Isole Caroline, Marianne, Marshall); sempre nel corso del conflitto il Giappone impose alla Cina sconquassata dalle lotte politiche le "ventun richieste". In questo periodo l'Impero nipponico conobbe una grande crescita economica e produttiva ed espanse i suoi mercati in Estremo Oriente.[12]

La svolta militarista

Finito il primo conflitto mondiale il Giappone si vide riconoscere le conquiste effettuate sotto forma di mandato. L'Impero del Sol Levante godeva di importanza internazionale, tanto che occupava un posto fisso nell'assemblea della Società delle Nazioni, mentre la potenza della sua flotta lo posizionava terzo dopo Stati Uniti e Regno Unito.[13] Nel 1920-21, però, la crisi industriale postbellica guastò la floridezza economica giapponese: le esportazioni caddero di colpo mentre le importazioni di alimenti, acciaio e petrolio provocarono un grave deficit statale.[14] Si ebbe una frattura nella dirigenza del paese: da una parte le personalità della finanza e della politica intendevano superare la crisi con un'onesta concorrenza commerciale. Dall'altra i capi militari, ispirandosi all'antico culto dello spirito egemonico Yamato[15], propugnavano guerre d'aggressione di stampo imperialista per assicurarsi materie prime e mercati dove smerciare le eccedenze di produzione; inoltre a sostegno di questa tesi affiancavano il tema di una "missione civilizzatrice" del popolo nipponico verso gli altri paesi asiatici, per affrancarli dalla dominazione occidentale e guidarli sulla via dello sviluppo.[14] L'intransigente linea dei militari anche se riscosse successo venne rifiutata, e tranne per la creazione nel 1926 dello stato indipendente del Manciuria, strappata alla Cina e posta sotto la guida del signore della guerra Zhang Zuolin, il Giappone si attenne a una espansione commerciale pacifica. Il nuovo indirizzo fu seguito anche perché concideva con le opinioni personali dell'Imperatore Hirohito, divenuto sovrano il 25 dicembre 1926 con il nome Shōwa.[16]

La Grande Depressione determinò però un brusco cambio di vedute: il crollo dei mercati, l'inflazione, la disoccupazione, le gravi condizioni dei ceti contadini dettero ancor più credito alle proposte dei militari, i quali iniziarono a godere di vasti consensi e ad assumere cariche nel governo civile; il potere che riunirono tra il 1929 e il 1932 permise loro di agire indipendentemente dallo Stato, e qualche sporadica protesta da parte di esponenti moderati o velate critiche dell'imperatore non fermarono i progetti d'espansione dell'esercito e della marina. Sempre nei primi anni '30 si scatenarono feroci lotte politiche e un'ondata di omicidi e attentati a esponenti dei movimenti moderati che avrebbero dovuto sfociare in colpi di stato, spesso compiuti da società segrete tradizionaliste e affiliate ai militari.[14]

Altri radicali cambiamenti si verificarono nello stesso periodo in Cina, dove era divenuto capo dei nazionalisti Chiang Kai-shek dopo la morte di Yat-sen. Costoro, fiancheggiati dal partito comunista di Mao Tse-Tung e appoggiati dall'esercito e dai pochi grandi capitalisti, inviarono l'Esercito Rivoluzionario Nazionale a sottomettere i signori della guerra nel settentrione con la famosa spedizione verso il nord (1927-29), per riunificare il paese.[14] Chiang Kai-shek, eletto presidente nel 1928, preferiva assicurarsi l'alleanza nominale dei signori della guerra della Cina settentrionale invece di abbatterli come sostenevano i comunisti: la diatriba provocò la guerra tra Chiang e Mao. In questo convulso contesto, i militari nipponici temettero che Zuolin stesse per dichiarare la sua alleanza con i nazionalisti: l'esercito fu mobilitato e a seguito dell'incidente di Mukden, organizzato appositamente per l'occasione, fu invaso lo stato indipendente della Manciuria (settembre 1931).[17] Al suo posto fu fondato l'Impero del Manchukuo, uno stato fantoccio al cui vertice fu posto un membro della decaduta monarchia cinese, Henry Pu Yi, che prestò un giuramento di fedeltà a Hirohito. Il governo civile giapponese non poté fare altro che accettare il fatto compiuto, anche considerando che adesso le ricche risorse naturali della Manciuria erano disponibili per l'industria nipponica.

Il leader cinese non reagì però all'invasione straniera, ne inviò truppe quando il Giappone occupò il Jehol, subito a sud della Manciuria. Era infatti impegnato a soffocare il movimento comunista di Mao, che riteneva un problema ben più grave della penetrazione economico-militare nipponica, e a costruirsi un regime di tipo autoritario, processo che accentuò con il procedere della lotta fratricida.[14]

La violenza dell'azione militare giapponese in Manciuria, in flagrante contrasto con la nozione di autodeterminazione dei popoli e l'impegno a rispettare l'integrità della Cina condussero ad aspre critiche da parte della Società delle Nazioni: per tutta risposta il Giappone lasciò l'organizzazione il 27 marzo 1933.[18] Da parte del neoeletto presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, si ebbe la richiesta di non riconoscere le conquiste effettuate dai nipponici oltre a provvedimenti più severi, ma non seguirono azioni concrete a causa dell'ascesa del nazismo in Europa, che interessava direttamente le potenze occidentali.[17] La condanna scosse il prestigio dei militari, che videro diminuire la loro influenza nella prima metà del 1933. Ma l'improvvisa espansione territoriale del Giappone e la sua politica economica competitiva, basata sulla svalutazione dello yen, su un vasto programma di riarmo e opere pubbliche per combattere la disoccupazione guastarono i rapporti con le altre nazioni, che si affrettarono a bloccare l'emigrazione e a adottare il protezionismo sulle merci nipponiche.[14] Nel 1934 i vertici dell'industria e della finanza (zaibatsu) si avvicinarono ai militari e organizzarono un'economia di tipo bellico. Gli esponenti dell'esercito avevano approfittato della difficile situazione interna per esasperare il nazionalismo nipponico, propagandare l'importanza delle forze armate, diffondere l'idea che il Giappone era destinato a un compito di storica portata, una dominazione mondiale da effettuare per l'imperatore elevato a rango di semi-dio.[14][19] Si assistette anche a un incremento di sentimenti antieuropei e ostili all'occidente in generale, mentre ebbe parallelo sviluppo la credenza che lo sfruttamento e i soprusi compiuti in Cina potessero essere giustificati da teorie razziste.[20]

All'inizio del 1936 ci fu un tentativo di colpo di stato guidato da ufficiali ultranazionalisti, stroncato dal diretto intervento dell'imperatore che per la prima volta si impose ai militari grazie alla sua presunta natura divina.[21]

Il 25 novembre 1936, a Berlino, il Giappone firmò il patto anticomintern con la Germania nazista, iniziando ad avvicinarsi alle dittature europee come era stato spesso consigliato dal Ministro degli Esteri Yosuke Matsuoka.[22]

Invasione della Cina e contrasti con l'URSS

Nel 1937 Chiang venne rapito dal generale Zhang Xueliang, figlio di Zuolin. Come condizione per la sua liberazione Chiang promise di unirsi con i comunisti per combattere i giapponesi. In risposta all'accaduto ufficiali dell'armata del Kwantung, all'insaputa degli alti comandi a Tokyo e del governo civile, il 7 luglio 1937 inscenarono l'Incidente del ponte di Marco Polo, che provocò lo scoppio della seconda guerra sino-giapponese:[23][24] l'esercito imperiale invase le regioni costiere della Repubblica cinese, conquistando per la fine del 1938 le maggiori città della parte orientale del paese. A Nanchino, capitale dei nazionalisti, i soldati giapponesi commisero ogni sorta di nefandezze ai danni della popolazione, poi vi fu instaurato nel marzo del 1940 un governo fantoccio capeggiato da Wang Jingwei.[25][26] Chiang Kai-Shek non cedette però alle proposte di pace nipponiche e, forte dei primi rifornimenti inviatigli dalla Gran Bretagna trasferì la capitale a Chongqing, da dove diresse le operazioni contro l'invasore.[27] La guerra aveva sì portato il Giappone a una formidabile espansione territoriale, ma si era rivelata molto più ostica e impegnativa del previsto: fu perciò bloccata ogni iniziativa di vasta portata per riorganizzare le truppe.

Dalla fine del 1938 in Cina iniziò dunque una guerra di logorio, preferendo i giapponesi consolidare le loro conquiste per sfruttarne le risorse; al contempo sulla frontiera russo-nipponica si verificarono alcuni combattimenti aerei e terrestri vinti dai giapponesi.[28] Le operazioni ripresero nel gennaio del 1939 con l'occupazione dell'isola di Hainan e dell'arcipelago delle Pescadores; altri sbarchi sulla costa completarono il blocco marittimo della Cina per il 15 novembre.[29]

Nel maggio dello stesso anno l'esercito del Kwantung aveva cercato di spingersi nell'Estremo Oriente Russo dalla Manciuria, ma fu duramente sconfitto tra agosto e settembre nella battaglia di Khalkhin Gol dal generale Georgy Zhukov.[30]

Le politiche giapponesi degli anni trenta sono rimarcabili per la loro natura disastrosamente autodistruttiva. La strategia generale del Giappone era basata sulla premessa che non avrebbe potuto sopravvivere ad una guerra contro le potenze europee senza prima assicurarsi fonti di risorse naturali, ma per assicurarsi quelle risorse decise di intraprendere quella guerra che già sapeva che non avrebbe potuto vincere. Inoltre le azioni giapponesi, come la loro brutalità in Cina e la pratica di prima installare e poi rimuovere governi fantoccio in Cina erano chiaramente antitetiche agli obiettivi globali del Giappone, ma nonostante ciò persistette in essi. Infine questa marcia verso l'autodistruzione è sintomatica nel fatto che molti individui nell'élite politica e militare ne realizzavano le conseguenze autodistruttive, ma non riuscirono a fare niente riguardo alla situazione. Pare non esserci stato alcun dibattito riguardo a politiche alternative che avrebbero potuto permettere al Giappone di perseguire ulteriormente i suoi scopi in Cina.[senza fonte]

Durante gli anni trenta il Giappone riuscì a inimicarsi l'opinione pubblica occidentale, particolarmente quella statunitense, in principio moderatamente pro-giapponese: i resoconti della brutalità nipponica descritti da missionari protestanti, dalla scrittrice Pearl Buck o dai giornalisti di testate occidentali come la rivista Time determinarono lo sdegno dell'opinione pubblica americana, già convinta della violenza giapponese da azioni deplorevoli quali l'incidente della Panay.[31]

Successi anteguerra giapponesi

La firma del Patto Molotov-von Ribbentrop e la denuncia americana (luglio 1939) dei trattati economici firmati con l'Impero giapponese nel 1911 bloccarono momentaneamente l'espansionismo nipponico.[27] La catastrofe degli Alleati in Francia, però, privò le loro colonie di reali difese e il Giappone riprese la sua prepotente politica estera: richiese al governo di Vichy delle basi in Indocina, occupando al contempo alcune zone del paese. Il 5 luglio 1940 il Congresso statunitense reagì votando l'Export Control Act, che bloccava l'invio di prodotti chimici, parti d'aereo e minerali verso l'Impero nipponico senza speciale permesso; il 19 il presidente Roosevelt approvò il Two-Ocean Navy Expansion Act, con il quale US Navy veniva divisa in Flotta dell'Atlantico e Flotta del Pacifico con un sensibile potenziamento nel numero di unità; il 26 luglio l'embargo si estese a carburante avio, rottami e oli lubrificanti.[32] Ciononostante il Giappone proseguì il cammino intrapreso: il 16 luglio il Regno Unito sospese d'accordo con i nipponici il proprio sostegno ai nazionalisti per tre mesi, mentre il 27 settembre 1940 fu sottoscritto il patto Tripartito con il Terzo Reich e l'Italia fascista, accordandosi per la creazione di Nuovi Ordini in Europa e Asia.[33]

L'aver aderito all'alleanza militare con i due totalitarismi europei distese in parte i rapporti con l'Unione Sovietica, cosa che aiutò l'Impero del Sol Levante a stipulare un patto quinquennale di non aggressione con l'URSS (13 aprile 1941) firmato a Mosca tra Matsuoka e Molotov. Con la Russia lo stato di pace fu comunque sempre inquieto, perché Tojo e i suoi uomini la considerarono sempre un avversario.[34][35]

Pearl Harbor e l'entrata in guerra degli Stati Uniti

Durante il 1941 la guerra in Cina registrò una stasi: dallo Shanxi, dove si erano stabiliti, i comunisti di Mao si erano notevolmente diffusi e rafforzati; nelle zone occidentali e meridionali si trovava il governo di Chiang Kai-Shek; sulla costa e nel nordest dominavano i giapponesi, che però non detevano un assoluto controllo sulle campagne, luoghi di imboscate, episodi di guerriglia e sabotaggi: le offensive lanciate per sconfiggere definitivamente i due ostici avversari furono ostacolate dall'ampiezza del teatro bellico (3.000 chilometri di fronte) e dall'ostinata difesa. I governi fantoccio installati dai nipponici, inoltre, non avevano ascendente sulla popolazione e la brutale occupazione contribuì a questo distacco, favorendo gli avversari.[36]

I giapponesi si rivolsero allora a violente azioni in risposta a questo groviglio politico-militare, quali massacri, fucilazioni di massa, sperimentazione di armi chimiche e biologiche ai danni della popolazione rurale, l'uso di civili per fini pseudomedici, nella speranza che il puro terrore potesse spezzare la volontà di resistenza cinese.[37][38]

Tali depravazioni peggiorarono la posizione internazionale dell'Impero del Sol Levante, ma la situazione precipitò il 24 luglio 1941, quando l'Indocina fu occupata da 125.000 soldati con il consenso forzato di Vichy: gli Stati Uniti reagirono il 26 luglio congelando immediatamente i crediti nipponici e attuando un severo embargo sulle esportazioni di materiali strategici (petrolio e rottami metallici), subito imitati dai Paesi Bassi e dall'Inghilterra: il Giappone fu privato di più del 90% delle importazioni di carburante, lasciandolo con scorte sufficienti per tre anni, circostanza che l'obbligava a cercare altrove dei giacimenti per continuare a soddisfare l'ingente interna.[34][39] Dopo il congelamento dei crediti americani da parte nipponica, il Primo Ministro Principe Fumimaro Konoe di tendenze moderate cercò di trovare un compromesso con gli Stati Uniti: l'ambasciatore Kichisaburō Nomura propose a Roosevelt l'8 agosto una conferenza con Konoe, ma il progetto venne respinto; ad aggravare la tensione tra i due paesi contribuì il traffico di navi mercantili statunitensi che portavano alimenti e altri aiuti all'Unione Sovietica, da giugno del 1941 impegnata a resistere alla Germania di Hitler: esse continuarono a violare la territorialità delle acque giapponesi nonostante la protesta formale inoltrata il 27 agosto dall'Impero nipponico.[40] Tale rifiuto provocò le aspre critiche dei militari a Konoe, che dovette dimettersi. Il suo governo fu rovesciato, e il 18 ottobre 1941 gli succedette l'aggressivo generale Hideki Tojo, già Ministro della Guerra.[41][42][43] Costui decise di preparare la guerra di conquista nel Pacifico continuando le trattative con gli Stati Uniti. I piani d'espansione erano già stati abbozzati nel 1938 e furono ora completati per realizzare la conquista della Sfera di Prosperità Comune.[44] Per garantire al Giappone un certo margine di superiorità nei mari ed evitare il confronto diretto con la flotta statunitense, l'ammiraglio Isoroku Yamamoto ideò l'attacco a sorpresa alle navi a Pearl Harbor.[45]

Nel frattempo i negoziati stavano languendo: il 21 novembre Nomura e l'inviato straordinario Saburo Kurusu consegnarono una nota al governo americano, nella quale dichiaravano che il Giappone avrebbe lasciato l'Indocina se gli Stati Uniti avessero annullato l'embargo e sospeso ogni aiuto a Chiang Kai-shek. Il 26 novembre il Segretario di Stato Cordell Hull consegnava una controproposta che concedeva molti privilegi economici all'Impero giapponese ma solo se rinunciava all'Indocina, a ulteriori conquiste sul continente e all'alleanza con l'Asse. Il generale Tojo respinse sdegnato la nota e dette ordine che la flotta preparata per l'attacco a Pearl Harbor partisse: la macchina bellica giapponese si era messa in moto.[46]

Riunita il 22 novembre nelle Isole Curili, la flotta era al comando dell'ammiraglio Chuichi Nagumo e faceva affidamento sull'effetto sorpresa per massimizzare i risultati dell'attacco. La squadra giapponese salpò il 26 novembre alle 06:00 di mattina e il 2 dicembre Nagumo ricevette un messaggio già concordato con Tokyo: "Scalate il Monte Niitaka" (Niitaka Yama Nobore). Significava che le trattative con gli americani erano fallite e che l'attacco doveva svolgersi come previsto.[47]

Il 7 dicembre, alle ore 07:55 di mattina, oltre 350 aerei giapponesi condussero il massiccio attacco contro la flotta statunitense ormeggiata a Pearl Harbor, senza preventiva dichiarazione di guerra, comunicando il successo della sorpresa con il celebre messaggio "Tora, tora, tora!".[48] Dopo i primi giorni di smarrimento, si poté conoscere il bilancio delle perdite: 2.403 morti o dispersi, 1778 feriti, 3 navi da battaglia (Arizona, Oklahoma, Utah - riclassificata con pennant number AG-16 come nave da addestramento cannonieri[49]), e un posamine (Oglala) affondati, 178 aerei distrutti, 159 danneggiati e gravi danni alle strutture portuali. Numerose navi che ancora galleggiavano dovevano lamentare danni di varia entità.[50][51][52]

Le portaerei però non furono mai avvistate: erano uscite dal porto per far atterrare alcuni aerei a Midway e Wake, e sarebbero state di ritorno solo l'indomani; anche i depositi di siluri e carburante non furono bombardati. Il non aver conseguito questi due obiettivi di fondamentale importanza strategica avrà un peso decisivo nella futura sconfitta dell'Impero nipponico.[53]

E' interessante comunque rilevare che il 27 agosto 1941 il governo nipponico aveva ricevuto un rapporto stilato da esperti di economia e da statisti appoggiati da personalità della marina imperiale tra le quali lo stesso Ministro, ammiraglio Shigetaro Shimada; vi era scritto che l'industria non avrebbe potuto sostenere la campagna militare in Cina per altri 5 o 10 anni, andando incontro a una grave crisi; veniva inoltre dichiarato che in caso di guerra con gli Stati Uniti il Giappone non avrebbe avuto speranze alcune di vittoria.[54] Ma la dirigenza nipponica, composta per lo più da esponenti dell'esercito, non tenne in conto tale documento: le ragioni sono da ricercare nella relativa facilità con la quale si erano svolte sinora tutte le imprese tentate, nella modernità della flotta, che disponeva della miglior componente aeronavale dell'epoca e vantava equipaggi bene addestrati e dotati di mezzi eccellenti, quali il caccia Mitsubishi A6M "Zero" o sommergibili che coniugavano una vasta autonomia a un numeroso armamento;[55] anche il fatto che il servizio di spionaggio giapponese fosse assai esteso e fornisse informazioni di ogni genere sull'apparato militare statunitense contribuì certo alla decisione di pianificare una guerra di espansione che si preannunciava poco costosa e dai risultati certi e grandiosi, abbandonando ogni prudenza.[56][57] Infine si nutriva la segreta speranza che di fronte ad una massiccia e improvvisa sconfitta unita alla rapida istituzione di un dominio forte e ben protetto nell'Oceano Pacifico gli Stati Uniti avrebbero negoziato un accordo che permettesse all'Impero del Sol Levante di avere libertà di manovra in Cina:[58] la velocità e la rapidità furono perciò alla base delle operazioni militari giapponesi.

Il 7 dicembre fu indicato come il Giorno dell'Infamia durante il discorso che il presidente Roosevelt tenne l'8, dove gli USA dichiaravano guerra all'Impero giapponese.[59] Applicando le clausole del patto Tripartito la Germania, seguita subito dall'Italia, dichiarava l'11 dicembre la guerra agli Stati Uniti, obbligandoli a uno scontro su due fronti. L'opposizione interna all'entrata in guerra degli Stati Uniti, fino al giorno prima molto radicata, svanì a seguito del violento attacco, sebbene si fornissero dal giugno 1940 aiuti militari al Regno Unito e dall'estate del '41 all'Unione Sovietica mediante il programma Affitti e prestiti.[60]

L'espansione giapponese. 1941-1942

Il Giappone allineava un formidabile schieramento di forze per le simultanee offensive nel Pacifico e in Asia. Le forze anglo-australiane al contrario erano già a corto di personale e materiali dopo due anni di guerra in Medio Oriente e Nordafrica; gli Stati Uniti avevano tardivamente inviato qualche moderno appoggio alle truppe dislocate nelle Filippine, mentre il Regno dei Paesi Bassi dovette fare affidamento su unità da guerra e armamenti superati. Perciò gli Alleati furono capaci di opporre solo una disordinata resistenza alle truppe giapponesi meglio equipaggiate.[61]

Il sud-est asiatico

Hong Kong

La città di Hong Kong era praticamente l'unico centro sulla costa cinese non conquistato dai giapponesi; essa era però vicina a Formosa e rappresentava un pericolo per le flotte aeree là dislocate, pronte all'attacco delle Filippine. Per cui, in contemporanea all'attacco di Pearl Harbor, anche se tecnicamente l'8 dicembre 1941 a causa di differenze di fuso orario, le forze giapponesi attaccarono la colonia britannica: già il 13 dicembre le truppe inglesi avevano dovuto ripiegare sulle isole della concessione, dove dal 18 furono prese sotto il tiro dell'artiglieria pesante nipponica. I giapponesi sbarcarono facilmente e spezzarono in due la difesa. Il pomeriggio del 25 dicembre il governatore e il generale di Hong Kong si arresero.[62][63]

La Malesia e Singapore

Il 2 dicembre 1941 le due navi da battaglia Repulse e Prince of Wales erano giunte a Singapore a causa degli ultimi inquietanti eventi prima dello scoppio del conflitto; salpate la notte dell'8 dicembre per sventare gli sbarchi che si diceva i giapponesi stessero effettuando nel golfo di Kuantan, furono intercettate il 10 da un centinaio di apparecchi giapponesi che le affondarono, infliggendo un gravissimo colpo all'impero britannico.[64][65]

Il convoglio d'invasione della Malesia era partito già prima dell'attacco e Pearl Harbor e trasportava la 25ª Armata del generale Tomoyuki Yamashita. Il mattino dell'8 dicembre Singapore fu bombardata dai giapponesi mentre truppe sbarcavano a Singora in Thailandia, il cui governo si sottomise. Il 9 altri reparti mettevano piede nella Malesia settentrionale e avanzarono celermente, perché i britannici avevano fortificato Singapore più per respingere uno sbarco che non per fermare una discesa attraverso la Malesia. Sebbene a metà gennaio un convoglio americano avesse portato rinforzi in armi e uomini, la situazione era drammatica: il 23 gennaio 1942 le forze alleate ripiegarono sull'isola di Singapore. Dopo giorni di incursioni aeree, l'8 febbraio le truppe nipponiche sbarcarono: la battaglia durò fino al 15 febbraio, quando il generale Arthur E. Percival si arrese a Yamashita: i giapponesi fecero circa 103.000[66][67] prigionieri tra soldati indiani, australiani e britannici.[68]

La Birmania, l'Oceano Indiano e Ceylon

Fallito un inizio di penetrazione il 15 dicembre, i giapponesi attaccarono in forze la Birmania il 20 gennaio 1942, appoggiati dalla Thailandia. Sebbene riuscissero a fermare per circa un mese la spinta giapponese, i britannici cedettero infine alle truppe nipponiche che si irradiarono in tutto il paese: Rangoon cadde il 18 marzo, Mandalay il 1° maggio e Myitkyina l'8. Inoltre, con la conquista di Lashio avvenuta il 29 aprile, fu raggiunto uno dei principali obiettivi della campagna con l'interruzione della strada della Birmania, togliendo così ai cinesi il supporto logistico degli Alleati. Per la metà di maggio 1942 l'esercito imperiale minacciava i confini dell'India e solo nell'estremo nord della Birmania resistevano truppe cinesi rifornite da un ponte aereo.[69][70]

All'avanzata sulla terraferma i giapponesi affiancarono azioni aeronavali nell'Oceano Indiano per proteggere i convogli navali di truppe e bombardare l'isola di Ceylon, base della flotta e dell'aviazione inglesi in Estremo Oriente. La flotta di Nobutake Kondō attaccò ai primi di aprile con aerei imbarcati Colombo e Trincomalee, ma le navi inglesi erano già al largo e solo alcune furono affondate: infatti l'ammiraglio James Somerville, comandante navale del settore, aveva disperso le sue unità. La puntata giapponese provocò comunque timori tra i capi britannici e fece pesare minacce sulle rotte britanniche in quest'aerea di grande importanza strategica.[71]

Il Pacifico centrale

Guam e Wake

Le basi statunitensi su Guam, nelle Isole Marianne, e Wake non avevano ricevuto nessun tipo di rinforzo durante i mesi carichi di tensione precedenti la guerra. Guam fu bombardata il 7 dicembre e conquistata dai giapponesi senza difficoltà il 10 dicembre. Wake, attaccata anch'essa il 7, dette invece luogo ad una resistenza più coordinata che sventò il primo tentativo nipponico dell'11 dicembre. Gli statunitensi subirono allora numerosi bombardamenti aerei e navali, e il 22 dicembre i giapponesi toccarono terra; dopo alcuni scontri il 23 dicembre Wake si arrese.[72]

Il Pacifico sud-occidentale

Le Filippine

Le Filippine erano in stato di allarme fin dall'inizio di dicembre, ma gli uomini al comando di Douglas MacArthur non presero nessuna iniziativa quando si apprese del disastro di Pearl Harbor. La mattina dell'8 dicembre 1941 aerei giapponesi bombardarono gli aeroporti Clark e Iba, provocando gravissimi danni. Mentre altre incursioni provavano i filippino-statunitensi, i giapponesi sbarcarono il 10 dicembre nel nord di Luzon, e tra il 20 e il 21 misero piede a terra nel settore occidentale. Le truppe nipponiche avanzarono rapidamente sfondando le improvvisate linee di difesa, tanto che la capitale Manila cadde il 2 gennaio 1942.[73] Americani e filippini si ritirarono nella penisola di Bataan, ove continuarono i combattimenti fino all'inizio di aprile: il 9 si arresero e circa 76.000 furono catturati e condannati a una tremenda marcia verso i campi di prigionia.[74][75][76] Il generale MacArthur, che si era asserragliato nell'isola di Corregidor, lasciò le Filippine il 10 marzo su ordine del presidente Roosevelt.[77] Anche quest'ultimo baluardo, però, capitolò l'8 maggio 1942 consegnando tutte le Filippine ai giapponesi.[78]

Le Indie Orientali Olandesi

Le colonie olandesi erano il vero obiettivo della campagna nipponica nel Pacifico a causa dei loro ricchi giacimenti di petrolio. Le operazioni ebbero inizio il 17 dicembre, dopo bombardamenti aerei preliminari: il Borneo britannico subì quattro successivi sbarchi e l'11 gennaio 1942 era conquistato. Il giorno dopo truppe giapponesi conquistarono con un attacco anfibio Tarakan, nel Borneo olandese, e sebbene ostacolate da una rapida azione statunitense[79] sbarcarono anche a Balikpapan; per la metà di febbraio tutte le coste dell'isola erano in mani nipponiche.[80] Frattanto gli Alleati si erano organizzati unificando i loro comandi nell'ABDA (American-British-Dutch-Australian) suddividendosi l'onere della difesa.[81]

Conquistate le Molucche e Celebes, i giapponesi iniziavano i bombardamenti aerei su Giava e fermavano una puntata navale alleata; il 15 febbraio sbarcavano poi a Sumatra, che nel giro di una settimana cadeva. Pochi giorni Bali era invasa e conquistata, seguita il 20 febbraio da Timor. Il 14 febbraio gli Alleati subirono un grave colpo: i componenti dell'ABDA tornarono quasi tutti in patria, per cui sui soli olandesi gravò la difesa. Mentre gli sbarchi giapponesi si susseguivano rapidamente nelle isole vicine a Giava, l'eterogenea flotta alleata veniva parzialmente distrutta il 27 febbraio.[82] Gli ammiragli olandesi e americani sull'isola decisero dunque di mandare le superstiti navi in Australia, ma quasi nessuna vi riuscì: esse furono affondate tra il 28 febbraio e il 1° marzo o nello Stretto della Sonda o al largo di Giava mentre tentavano di fuggire.[83]

Contemporanenamente i comandanti olandesi a terra stavano combattendo contro le truppe giapponesi sbarcate sull'isola. Gli scontri durarono fino al 9 marzo, quando il generale Hein ter Poorten si arrese. Con la sua capitolazione l'Impero nipponico si assicurava un ricco e vasto dominio e gli essenziali rifornimenti di carburante.[84]

Le Bismarck, le Salomone e la Nuova Guinea

I piani giapponesi prevedevamo la conquista dell'arcipelago delle Isole Bismarck (Nuova Britannia e Nuova Irlanda), per creare uno scudo orientale a difesa dell'Indonesia e appropriarsi di basi da dove iniziare l'espansione nelle Salomone, quindi nella Nuova Guinea e infine attaccare l'Australia, agognato obiettivo che affascinava molti degli ufficiali nipponici. La flotta dell'ammiraglio Nagumo fiaccò le simboliche difese australiane con alcuni bombardamenti, seguiti il 23 gennaio dallo sbarco in forze delle truppe, che occuparono facilmente la base australiana di Rabaul, futura grande piazzaforte nipponica; nei giorni seguenti Kavieng, sulla punta nordoccidentale della Nuova Irlanda, veniva conquistata e anch'essa sarebbe divenuta un importante scalo.[85][86]

In contemporanea venivano attaccate le Salomone e la Nuova Guinea. Le operazioni iniziarono il 22 gennaio 1942 con lo sbarco di reparti della Marina Imperiale a Bougainville, che dopo brevi scaramucce contro i rari distaccamenti anglo-australiani conquistarono l'isola.[87] A metà febbraio la squadra di Nagumo bombardò le posizioni australiane sulla costa settentrionale delle Nuova Guinea, dove l'8 marzo sbarcavano incontrastati reparti dell'esercito imperiale presso Lae e Salamaua, dilagando ovunque: Port Moresby, sul litorale sud, fu l'unica base che rimase in mani alleate.[84]

All'inizio di aprile i giapponesi avanzarono nelle Salomone centrali senza difficoltà, occupando poi l'isola di Tulagi, mentre il 3 luglio mettevano piede a Guadalcanal, ove cominciarono immediatamente i lavori per un aeroporto sito nel nord dell'isola, strategicamente importante in quanto all'imbocco del Mar dei Coralli e destando vivi timori in Australia.[88][89]

Attacchi all'Australia

I comandanti giapponesi, compreso che solo l'Australia poteva fungere da base di ripiego e dispensatrice di soccorsi per gli Alleati in difficoltà e per le navi in fuga, decisero di attaccare il continente: la flotta di portaerei dell'ammiraglio Nagumo, già presente nel settore, fu impiegata per bombardare Port Darwin, unica città della costa nord ad avere un porto attrezzato. L'incursione aerea giapponese colpì duramente il 19 febbraio 1942, devastando sia gli edifici che le navi ancorate nel porto e provocando la fuga della popolazione.[90] Il 3 marzo un secondo analogo attacco portato ai danni della città di Broome uccise 70 persone e distrusse quasi tutti i Do.24 e PBY Catalina che erano giunti nei giorni precedenti dalle Indie olandesi.[91] Una seconda incursione fu effettuata nel porto di Sydney da sommergibili tascabili il 31 maggio, ma fallì completamente: nessuna grande unità fu affondata e i battelli andarono perduti.[92]

Riorganizzazione e reazioni USA

Mentre il Giappone iniziava la sua espansione, gli Stati Uniti si impegnarono per ricostruire Pearl Harbor: la prima azione concreta in tal senso fu la nomina a Comandante in capo della flotta del Pacifico (CINCPAC) il 31 dicembre dell'ammiraglio Chester Nimitz, che giunto ad Oahu già il 15 dicembre 1941 si dedicò subito alla rivitalizzazione della base. La marina statunitense fu divisa in due sottoteatri d'operazione: quello centro-settentrionale, al comando di Frank Jack Fletcher, e quello meridionale, al comando di Robert Ghormley (sostituito nel tardo 1942 da William F. Halsey). Già il 30 dicembre Nimitz ricevette dall'ammiraglio Ernest King, Comandante in capo della Marina (COMINCH), l'ordine di proteggere a qualunque costo le Hawaii e le comunicazioni tra Stati Uniti ed Australia.[93]

Alcuni mesi dopo, svanita ogni speranza di difendere con successo le Filippine, MaArthur era stato costretto a lasciare l'arcipelago per rifugiarsi in Australia], ove ricevette la nomina a Comandante Alleato Supremo per il Pacifico Sud Occidentale, ponendo il suo quartier generale a Brisbane. La sua nuova posizione lo portò a lavorare in stretto contatto con Ghormley e Halsey.[94]

Frattanto erano in molti a richiedere l'esecuzione di operazioni per frenare l'avanzata nipponica e non rimanere passivi: il problema era che la flotta era stata gravemente mutilata e nessun piano prebellico aveva previsto una simile condizione. Fu comunque adottato il Piano di guerra numero 46, un attacco aereo da condursi contro il protettorato giapponese delle Marshall per il 31 gennaio 1942; una flotta composta dalle portaerei Yorktown ed Enterprise con una scorta di incrociatori e cacciatorpediniere al comando di Halsey condusse a termine la missione con il bombardamento di diversi atolli.[95] Fu tentata un'azione simile contro Rabaul, ma gli americani furono avvistati dalla ricognizione nipponica e si ritirarono; invece una squadra formata dalla Enterprise e altre 9 navi attaccò il 23 e il 24 febbraio Wake con successo, e anche un'incursione aerea condotta dalla stessa flotta contro l'isola Marcus ebbe esito positivo; infine la formazione che avrebbe dovuto attaccare Rabaul fu rivolta contro la Nuova Guinea, dove il 10 marzo affondò alcune unità nipponiche all'ancora.[96]

La riuscita di queste prime offensive servì ad allenare ed addestrare gli equipaggi, ridette fiducia alla popolazione e alle forze armate e costrinse la Marina imperiale a distaccare numerose unità nel Pacifico centrale e meridionale per evitare il ripetersi di analoghe incursioni.[97]

Il punto di svolta

All'inizio del 1942 i governi delle potenze minori iniziarono a far pressioni per stabilire un concilio di guerra intergovernativo Asia-Pacifico, basato in Washington D.C.. Un concilio di guerra venne stabilito a Londra, con un corpo sussidiario a Washington, ma le prime, insoddisfatte, continuarono a fare pressioni. Il Pacific War Council ("Consiglio di guerra del Pacifico") venne formato a Washington l'11 aprile 1942 dal presidente Roosevelt, dal suo consigliere Harry Hopkins, da rappresentanti di Regno Unito, Cina, Australia, Olanda, Nuova Zelanda e Canada; in seguito si aggiunsero in seguito rappresentanti delle Indie britanniche e delle Filippine. Il concilio non ebbe mai un controllo operativo diretto e tutte le sue decisioni vennero rimesse al Combined Chiefs of Staff anglo-statunitense, anch'esso con sede in Washington.[98]

In campo nipponico, frattanto, era sorta nel marzo una disputa tra la marina e l'esercito imperiali: la prima, appoggiata dalle personalità politiche, sosteneva che bisognava concentrarsi sullo sfruttamento della neocostituita Sfera di Prosperità Comune, usando la flotta aeronavale per parare ogni offensiva alleata; il secondo invece invocava il proseguimento dell'espansione che così fulmineamente aveva portato il Giappone a governare un ottavo del pianeta.[99] Le discussioni furono violente e durarono parecchi giorni. L'ultima parola fu data a Yamamoto, che consigliò di procedere nelle conquiste, approfittando dei vantaggi strategici acquisiti con le ostilità e dell'alto morale delle forze armate.[100] Altre riunioni si ebbero per scegliere l'obiettivo della nuova spinta, e alla fine si optò per l'Australia, che i capi giapponesi intuivano essere la piattaforma dalla quale sarebbe partita una controffensiva alleata. Condizione necessaria era però l'eliminazione di Port Moresby, che continuava ad arginare i giapponesi nella Nuova Guinea settentrionale, lasciando la parte sudorientale dell'isola in mano alle truppe comandate da Douglas MacArthur, che aveva fatto della città la principale base e piazzaforte alleata a difesa del continente australe.[101]

I giapponesi adottarono perciò l'Operazione Mo: lo spiegamento di forze programmato era vasto e quindi la battaglia si preannunciava relativamente facile per i nipponici, che speravano di chiudere una volta per tutte la partita in Nuova Guinea e di adoperare l'isola come trampolino per invadere le province settentrionali dell'Australia, scongiurando ogni azione offensiva alleata a sud della "Sfera di Prosperità Comune".[102]

L'incursione su Tokyo

Mentre i giapponesi mettevano a punto i piani per una nuova espansione, gli Stati Uniti avevano deciso già dall'inizio del 1942 che era necessaria un'azione audace per rialzare lo scombussolato morale alleato: immediatamente i comandanti pensarono che solo il bombardamento di Tokyo avrebbe potuto ottenere grandi risultati in campo psicologico, ma la perdita di tutte le basi vicine all'arcipelago nipponico rendeva impossibile questo progetto, e certo le azioni condotte nel mese di febbraio e marzo contro i territori insulari appena conquistati dall'Impero nipponico non erano state decisive.[103] Un colonnello, James "Jimmy" Doolittle, propose allora un piano che quasi tutti i generali giudicarono grottesco: condurre l'attacco alla capitale giapponese imbarcando su portaerei dei bombardieri B.25 che, dopo l'incursione, sarebbero atterrati in territorio cinese amico. Solo grazie a un alto ufficiale, suo amico, Doolittle ebbe via libera per organizzare la parte tecnica della missione, che ebbe inizio il 14 aprile.[104]

Nonostante la fitta vigilanza delle unità navali, il 18 aprile la flotta statunitense riuscì a lanciare i sedici B.25 che, con Doolittle in testa, portarono a termine il bombardamento.[105] L'incursione fu simbolica e operativamente insignificante, ma provocò grande costernazione tra gli ambienti delle forze armate nipponiche e contribuì ad affrettare i preparativi dell'Operazione Mo, oltre a far dileguare le ultime opposizioni alla sortita generale della flotta imperiale contro gli Stati Uniti, circostanza che avrebbe provocato il più importante scontro aeronavale della guerra del Pacifico.[106]

Lo scontro nel Mar dei Coralli

Secondo le direttive dell'Operazione Mo, le forze nipponiche incaricate di sbarcare a Port Moresby si suddivisero in 4 flotte distinte al comando dell'ammiraglio Shigeyoshi Inoue e partirono dalle basi nelle Salomone. In campo alleato si sospettava che il Giappone avrebbe tentato, dopo la prima grande espansione, una nuova offensiva: dopo giorni di elucubrazioni l'ammiraglio Nimitz concluse che il solo obiettivo plausibile era Port Moresby; furono dunque inviate nel teatro del Pacifico sudoccidentale due Task Force al comando dell'ammiraglio Fletcher. La battaglia, combattuta tra il 4 e l'8 maggio 1942, fu la prima senza contatto balistico e condotta esclusivamente con l'impiego degli aerei. Si concluse con la vittoria strategica statunitense, che salvò Port Moresby e l'Australia dall'invasione.[78][107]

La battaglia risolutiva a Midway

La realizzazione della "Sfera di Prosperità Comune" era stata così rapida che il Gran Quartier Generale imperiale non era pronto a continuare razionalmente l'espansione. Fu richiesto il parere dell'ammiraglio Yamamoto, il quale godeva di grande popolarità ed autorevolezza per le vittorie raccolte dall'Impero giapponese grazie ai suoi piani: affermò che era di vitale importanza attaccare e conquistare le Hawaii; all'inizio le sue proposte non incontrarono grandi entusiasmi, ma l'incursione di Doolittle fece sparire ogni opposizione negli ambienti militari giapponesi.[108]

Fu allineata la quasi totalità della flotta imperiale mentre gli Stati Uniti poterono schierare solo 26 navi: sembrava dunque che il Giappone dovesse riscuotere una grande vittoria, ma i servizi segreti americani contribuirono non poco ad avvantaggiare la modesta flotta, mentre alcuni imprevisti ed indecisioni inficiarono la fattibilità del piano nipponico.[109][110][111]

L'incertezza giapponese, la scoperta tardiva delle forze navali statunitensi e le affrettate decisioni dell'ammiraglio Nagumo provocarono una disfatta terribile: il 4 giugno 4 moderne portaerei furono affondate dagli americani, che vinsero clamorosamente la battaglia con perdite minori.[112][113]

Lo scontro rivestì un'importanza capitale: la flotta combinata nipponica, la più esperta al mondo, era andata perduta privando il Giappone di navi all'avanguardia, centinaia di aerei, piloti ed equipaggi bene addestrati, che mai più furono ricostituiti.[114] L'Impero nipponico perse l'iniziativa bellica e subì un grave contraccolpo psicologico per la sconfitta patita, tanto che molti ufficiali arrivarono a criticare le decisioni di Yamamoto. Furono imposte draconiane misure di sicurezza perché la vastità del disastro non trapelasse e soprattutto perché la popolazione civile non ne venisse a conoscenza.[115]

L'unico successo i giapponesi lo ottennero a nord, quando il gruppo navale dell'ammiraglio Moshiro Hosogaya iniziò le operazioni nelle Isole Aleutine: dal 3 al 5 giugno furono bombardate le installazioni americane, e il 7 giugno reparti dell'esercito imperiale sbarcavano sull'isola di Kiska, seguita l'8 da quella di Attu: le due isole, conquistate entrambe il 10 giugno, furono gli unici territori degli Stati Uniti a essere invasi e occupati dalle truppe giapponesi.[116][117]

L'iniziativa passa agli Alleati

Stallo giapponese in Birmania

Nel sud-est asiatico i giapponesi erano arrivati ai confini dell'India, ma non riuscirono a penetrare nella colonia britannica; la parte settentrionale della Birmania era invece in mano a truppe cinesi male armate ma numerose, rifornite precariamente da un ponte aereo basato nell'Assam. Volendo completare la gigantesca manovra a tenaglia per isolare la Cina, i giapponesi iniziarono la costruzione di ponti sul fiume Salween per poi dilagare nella Cina meridionale, ma i loro piani fallirono in quanto le Tigri Volanti vanificarono ogni loro sforzo, tanto che i nipponici nel mese di agosto rinunciarono, permettendo così ai cinesi di presidiare saldamente il fiume.[118]

Riorganizzatisi dalla disastrosa ritirata compiuta a maggio, gli anglo-indiani lanciarono un'offensiva nella zona dell'Arakan, nella parte sud-occidentale della Birmania, ma le operazioni che si protassero tra dicembre 1942 e i primi di febbraio del 1943 ottennero risultati limitati a fronte di feroci combattimenti e perdite abbastanza pesanti.[119][120]

Le Salomone meridionali: Guadalcanal

La catastrofe giapponese a Midway fece passare l'iniziativa in mano agli alleati, ai quali si offrivano molteplici direttrici d'attacco e obiettivi: si scelse di sbarcare sull'isola di Guadalcanal, in quanto vicina all'Australia, con una guarnigione relativamente esigua rispetto alle sue dimensioni e soprattutto perché era stato scoperto, il 4 luglio, che i giapponesi stavano costruendo un aeroporto nella parte settentrionale, che poteva minacciare le comunicazioni tra America e Australia. Anticipati i preparativi per l'Operazione Watchtower (nome in codice dell'attacco), forze statunitensi sbarcarono quasi incontrastate il 7 agosto sull'isola di Guadalcanal.[121]

Entrambi gli schieramenti riversarono gran parte delle proprie risorse nei combattimenti per Guadalcanal, che si protrassero per i sei mesi seguenti in una crescente battaglia di attrito, vinta infine dagli Stati Uniti, perché i giapponesi, resisi conto che l'isola era perduta, evacuarono le loro forze ponendo così termine ad una delle più lunghe battaglie combattute nel Pacifico.[122][123][124]

Nuova Guinea sudorientale

Il Giappone non aveva ancora rinunciato alla distruzione di Port Moresby, per cui decise di effettuare un attacco terrestre attraverso i Monti Owen Stanley. Iniziata a metà agosto, l'offensiva nipponica andò incontro a ogni genere di difficoltà in questo selvaggio territorio, e vicino la base alleata fu respinta dagli australiano-statunitensi di MacArthur, il quale riconquistò entro la fine di dicembre Buna e Gona; per il mese di gennaio 1943 l'intera Nuova Guinea sudorientale era in mano agli Alleati. Il generale MacArthur si dedicò allora a pianificare una nuova offensiva.[125][126]

1943

All'inizio del 1943 il Giappone, sebbene avesse subito perdite più o meno pesanti nei ranghi dell'aviazione navale e della marina, si fosse dovuto ritirare dalle Salomone meridionali e avesse dovuto rinunciare all'invasione dell'Australia, manteneva comunque un dominio vasto, ricco e fortificato,[127][128] che gli Alleati si prepararono ad attaccare da tutti i lati: si decise di iniziare con la neutralizzazione della base di Rabaul mediante una duplice offensiva, i cui aeroporti rendevano pericoloso il movimento di navi e davano appoggio tattico alle truppe giapponesi in Nuova Guinea.[129]

La Birmania

In Birmania l'offensiva giapponese, che era riuscita a cacciare l'esercito indo-britannico anche dal nord ovest del paese, perse slancio a metà del maggio 1942, in quanto le linee di comunicazione e d'approvvigionamento si erano incredibilmente allungate e gli effettivi erano insufficienti per controllare un così vasto territorio.[130] Mentre i giapponesi si riorganizzavano attestandosi a pochi chilometri dall'India, un generale inglese, Orde Wingate, riuscì a costituire nonostante l'opposizione di alcuni alti ufficiali un reparto con il quale si proponeva di condurre una guerriglia nelle retrovie nipponiche in Birmania, per rendere possibile una controffensiva alleata e scuotere la sicurezza giapponese.

Partiti il 10 febbraio 1943 da Imphal, i Chindit (nome assunto dagli uomini del generale) si divisero in colonne penetrando in Birmania e giunsero all'inizio di marzo alla linea ferroviaria Rangoon-Myitkyina-Mandalay, che interruppero in 25 punti per centinaia di metri; Wingate intendeva proseguire oltre il fiume Irrawaddy, ma l'imminenza dei monsoni e la stanchezza degli uomini fecero sì che Wavell gli ordinasse, il 26 marzo, di ritornare. La ritirata durò mesi, ma a giugno i due terzi dei Chindit erano in salvo, in Cina o in India, e la ferrovia birmana era stata gravemente danneggiata, rendendo assai difficile ai giapponesi le comunicazioni e i rifornimenti.[131]

Il Mar di Bismarck e gli scontri in Nuova Guinea

L'isola della Nuova Guinea rivestiva ancora grande importanza strategica per i giapponesi: fungeva da scudo occidentale per Rabaul e controllava numerosi stretti e passaggi tra l'Oceano Pacifico centrale e quello meridionale; inoltre l'aviazione lì dislocata poteva ancora contrastare le operazioni alleate che avevano come centro logistico l'oramai munita base di Port Moresby. Fu deciso che gli aeroporti di Lae e Salamaua dovevano essere massicciamente riforniti mediante un grande convoglio, in quanto si sapeva di una prossima offensiva alleata, ma l'intervento dei gruppi aerei australiani e statunitensi provocò gravi perdite in navi e uomini.[132]

I timori dei comandanti giapponesi riguardo una prossima offensiva in Nuova Guinea erano fondati: il 30 giugno, in contemporanea all'offensiva di Halsey nelle Salomone MacArthur dette avvio a un massiccio bombardamento aereo sulle basi giapponesi in Nuova Guinea, subito seguiti da una serie di sbarchi: dopo feroci combattimenti durati fino all'inizio di ottobre l'esercito imperiale era stato ricacciato a nord, e solo alcune posizioni resistevano sulle alture vicino Finschhafen: MacArthur era così riuscito a porsi in una eccellente posizione strategica per andare all'attacco della Nuova Britannia, dove si trovava l'importante base di Rabaul.[133]

La morte di Yamamoto

Il disastro nel mare di Bismarck impressionò i comandi giapponesi, e lo stesso ammiraglio Yamamoto riconobbe che la situazione nel Pacifico meridionale si era fatta difficile, tanto più che le ricognizioni aeree suggerivano una nuova avanzata degli americani: recatosi a Rabaul, ideò l'Operazione A (I-go Sakusen), ovvero una grande offensiva aerea da scatenarsi nelle Salomone per infliggere gravi danni agli statunitensi.[134]

Il 7 aprile iniziarono gli attacchi a Guadalcanal, e l'11 alle baie della Nuova Guinea, affollate di navi, ma i risultati di tali azioni aeree furono grami.[135] Yamamoto, male informato da rapporti erronei, pianificò operazioni dello stesso genere, preparò le difese nelle Salomone centrali e, volendo supervisionarle, decise di passare in rassegna le posizioni più importanti, anche per alzare il morale dei soldati.[136]

Le trasmissioni radio nipponiche furono però intercettate il 17 aprile, e gli Stati Uniti vennero a sapere dei progetti dell'ammiraglio. Il segretario di stato Frank Knox propose di organizzare un attacco durante gli spostamenti aerei che Yamamoto avrebbe fatto: subito 18 Lockheed P-38 Lightning furono riuniti per condurre l'imboscata, che avvenne il 18 aprile nei cieli delle Salomone mentre l'ammiraglio stava dirigendosi a Balalle; il bombardiere Mitsubishi G4M che trasportava Yamamoto fu abbattuto ed egli rimase ucciso.[137] Il colpo al morale fu gravissimo, in quanto Yamamoto aveva sempre rappresentato la potenza delle forze armate giapponesi e della marina soprattutto; i funerali in suo onore furono solenni e vi partecipò un milione di giapponesi costernati.[138] Fu sostituito dall'ammiraglio Mineichi Kōga, nominato comandante delle forze aeronavali il 21 aprile.[139]

Isole Aleutine

Relegate in questa remota parte del globo dal giugno 1942, le guarnigioni giapponesi di Attu e Kiska subivano dall'inizio dell'anno bombardamenti navali e aerei, mentre i rifornimenti venivano loro tagliati dal blocco statunitense. Il viceammiraglio Moshiro Hosogaya, preoccupato della situazione, inviò un convoglio che arrivò indenne a destinazione; soddisfatto, ripeté l'operazione il 26 marzo, ma le sue navi s'imbatterono nella squadra del contrammiraglio Charles H. MacMorris che in inferiorità numerica le respinse ottenendo un'importante vittoria tattica.[140] Gli Stati Uniti completarono il blocco delle due isole, riducendole alla fame, per poi sbarcare l'11 maggio ad Attu (Operazione Landgrab), fanaticamente difesa da 2.380 soldati nipponici che si fecero tutti uccidere sul posto o si suicidarono piuttosto che arrendersi; conquistata l'isola il 30 maggio, gli americani sbarcarono il 15 agosto a Kiska, ma non ci furono scontri, perché i giapponesi l'avevano sgomberata con successo alla fine di luglio.[141][142]

Le operazioni nelle Salomone e in Nuova Britannia

La sconfitta sofferta a Guadalcanal aveva fatto retrocedere il perimetro difensivo nipponico nelle Salomone centrali, facendo sfumare ogni progetto offensivo verso l'Australia, ormai irrealistico nonostante la foga con cui era difeso dai capi dell'esercito imperiale. Il Giappone era intenzionato a fermare qui l'avanzata degli Alleati, ma le cose andarono diversamente: l'ammiraglio Halsey, in contemporanea al generale MacArthur, iniziò il 30 giugno 1943 una massiccia offensiva con obiettivo finale Rabaul: le operazioni, che videro l'applicazione della nuova strategia del salto della rana (teso a conquistare solo posizioni effettivamente preziose tralasciando le altre), durarono fino al termine dell'anno quando la base giapponese fu resa inoffensiva.[143]

Per sostenere efficacemente le azioni di Halsey, il generale MacArthur pianificò uno sbarco da effettuarsi a dicembre nella parte occidentale della Nuova Britannia, da dove i giapponesi potevano ancora rifornire le loro forze in Nuova Guinea; inoltre si sarebbe potuto interrompere ogni aiuto alla base di Rabaul, obiettivo finale dell'offensiva. Gli statunitensi sbarcarono a Capo Gloucester e dopo tre mesi di feroci battaglie contro la guarnigione nipponica MacArthur era ormai in possesso di punti chiave che resero indifendibile Rabaul, martoriata dalle incursioni delle portaerei di Halsey. Per il mese di febbraio 1944 l'arcipelago delle Bismarck era passato sotto il controllo statunitense, e le guarnigioni saltate rimasero inoffensive per il resto della guerra.[144]

Le Isole Gilbert

La preponderanza numerica e qualitativa di cui ormai gli americani godevano fece prendere in esame all'ammiraglio Nimitz la possibilità di attaccare anche da est l'Impero giapponese. La nuova offensiva (Operazione Galvanic) fu fissata per il 20 novembre e fu rivolta contro l'arcipelago delle Gilbert. La campagna aprì la lunga serie di spettacolari ma sanguinose operazioni anfibie nel Pacifico con la micidiale battaglia di Tarawa, combattuta sull'isola di Betio. Anche qui i comandanti applicarono il salto della rana, conquistando solo gli atolli di Tarawa, Makin e Abemama.[145]

Avvenimenti politici

Alleati

Durante il 1943 gli Stati Uniti riusciti a spingersi profondamente nelle difese giapponesi, rendendo i tempi di conquista molto meno dispendiosi in termini di tempo e uomini grazie all'incredibile schieramento di mezzi bellici forniti copiosamente dall'industria americana e a nuove strategie, che lasciavano sconcertati i comandanti nipponici.

Considerando che la situazione era ormai sotto controllo e volendo affrettare il crollo dell'Asse, Inghilterra e Stati Uniti decisero di incontrarsi in una conferenza per discutere problemi di carattere militare riguardo al teatro europeo e a quello del Pacifico: il luogo scelto fu il Quebèc. Churchill e Roosevelt, affiancati dal premier canadese Mackenzie King, decisero di ristabilire i contatti terrestri con la Cina di Chiang Kai-Shek mediante una forte offensiva in Birmania e l'intervento della flotta britannica nella lotta contro il Giappone. La conferenza durò dal 17 al 24 agosto.[146]

Una seconda conferenza, tenutasi al Cairo dal 22 al 25 novembre tra Roosevelt, Churchill e Chiang Kai-Shek, consentì ai tre uomini di coordinarsi per le future azioni militari da intraprendere nel Pacifico, al fine di fiaccare la resistenza giapponese e per far capitolare l'Impero nipponico senza condizioni.[147]

Il più importante incontro tra i vertici alleati si svolse a Teheran, in quanto vi parteciparono Churchill, Roosevelt e Stalin, che per la prima volta dalla presa del potere in URSS lasciava il suo paese: i Tre Grandi, tra il 28 novembre e il 1º dicembre, si accordarono per la data dello sbarco in Francia e perché i russi intervenissero nella guerra contro il Giappone il prima possibile.[148]

Giappone

Il 1943 era stato un anno assai negativo dal punto di vista militare per il Giappone: le Salomone e le Gilbert erano perdute, e la base di Rabaul era ormai sempre più indifendibile e provata dalle incursioni nemiche; i sommergibili americani avevano fatto strage dei mercantili e petroliere, aggravando la situazione già precaria della disponibilità di carburante e del sostentamento della popolazione civile.[149] Ma Hideki Tojo e i militari credevano ancora che fosse possibile ristabilire la supremazia dell'Impero e battere gli Stati Uniti, e d'altronde non avevano affatto rinunciato ai piani relativi alla creazione della "Sfera di Prosperità Comune" intesa come insieme di nazioni liberate e guidate dal Giappone.[150]

In questo contesto dev'essere inserito l'annuncio dell'indipendenza della Birmania il 1° agosto, la fondazione della Repubblica delle Filippine il 14 ottobre e la creazione del Governo Provvisorio dell'India libera guidato da Subhas Chandra Bose il 21 ottobre.[151] Il 5 novembre]] 1943 i territori dipendenti dal Giappone e le nazioni da esso istituite si riunirono nella Conferenza per la Grande Asia Orientale a Tokyo. Durante la riunione, terminata l'8 dello stesso mese, era stata decisa la reciproca collaborazione tra gli Stati costituenti la Grande Asia (governi delle Filippine, della Birmania, del Manciukuò, della Thailandia e di Nanchino), oltre all'intangibilità dei rispettivi confini e sovranità, delle culture particolari di ogni nazione e soprattutto uno sforzo comune per sviluppare l'economia di ogni paese membro.[152]

Tutti questi progetti rimasero ad uno stato embrionale e spesso furono disattesi dai giapponesi, che sfruttavano i territori conquistati come colonie, provocando risentimenti e disillusioni nei movimenti nazionalisti e antieuropei che prima li appoggiavano: il risultato fu l'intensificazione delle guerriglie e la perdità di credibilità dei governi instaurati dal Giappone.[153]

1944

L'ottimo andamento delle operazioni militari aveva fatto ritenere agli Alleati che la guerra potesse finire entro l'anno: in conseguenza di ciò furono intensificati i trasporti di uomini, armi e mezzi al fronte per aumentare la pressione sulla difesa nipponica o per riunire nuove formazioni destinate a penetrare da altre direzioni nella traballante "Sfera di Prosperità Comune". Gli Stati Uniti, che avevano aperto l'anno con l'eliminazione di Rabaul, pianificarono la conquista delle Marshall.

La campagna delle Marshall e le conseguenze in Giappone

Ultima posizione giapponese avanzata, le Isole Marshall subirono grandi bombardamenti aeronavali che devastarono le difese nipponiche e decimarono le guarnigioni. Applicando il salto della rana, i Marines sbarcarono sull'atollo centrale di Kwajalein, conquistandone le isole più importanti: Roi-Namur il 2 febbraio e Kwajalein il 4 febbraio, seguite da quelle occidentali di Eniwetok e Engebi il 19 e il 23 febbraio.[154] Fu lanciata anche una violenta incursione aerea sulla base nipponica di Truk, che il 16 e il 17 febbraio fu devastata in larga misura privando il Giappone di un importante punto strategico.[155][156][157]

La distruzione di Truk e la conquista delle Marshall da parte degli Stati Uniti fecero perdere appoggi e credibilità a Tojo, il cui governo fu attaccato dagli avversari, numerosi nella Marina imperiale, i quali criticavano le scelte finora fatte nella condotta della guerra. Tojo e i suoi collaboratori non si fecero intimorire e destituirono l'ammiraglio Takeo Takagi, latore di un rapporto giudicato pessimistico, il maresciallo Hajime Sugiyama, comandante in capo dell'esercito giapponese, e l'ammiraglio Osami Nagano, capo di stato maggiore della Marina: Tojo assunse la carica appartenuta a Sugiyama, mentre Nagano fu sostituito dall'ammiraglio Shigetaro Shimada. Si decise inoltre di incrementare le costruzioni navali, irrigidire ancora di più la resistenza alla spinta avversaria, rifornire mediante grandi sommergibili le guarnigioni rimaste isolate, e infine attaccare con un grande spiegamento di forze la Cina meridionale per conquistare le piste da dove sarebbero decollati i superbombardieri B.29 statunitensi.[158]

Il fronte birmano

A partire dall'inizio del 1943 il fronte birmano si era stabilizzato in una logorante guerra di posizione sia nella regione dell'Arakan (nord-ovest) sia al fronte con la Cina (nord-est). Lo stallo risultò particolarmente grave per l'esercito nazioalista, i cui rifornimenti dovettero essere inviati con altri metodi: fu così istituito lo Hump, un ponte aereo che partiva dall'Assam e sorvolando l'Himalaya arrivava a Chongqing. Il sempre migliore rendimento dello Hump e il continuo afflusso di truppe e mezzi fece sperare agli Alleati di riprendere la Birmania ai giapponesi: con questo progetto l'ammiraglio Lord Louis Mountbatten fu promosso comandante supremo interalleato nel Sud-est asiatico, con il generale statunitense Joseph Stilwell come vice; inoltre 9.000 uomini vennero paracadutati dietro le linee nipponiche per acquisire informazioni ed effettuare sabotaggi. Tutti questi preparativi non erano però sfuggiti al maresciallo Hisaichi Terauchi, comandante delle truppe giapponesi in Birmania: il 4 febbraio iniziò una grande offensiva preventiva che respinse e isolò forti contingenti inglesi nell'Arakan; essi però non si arresero. Un secondo attacco concentrico si abbatté sulla città di Imphal minacciando anche Kohima, ma l'esercito indo-britannico non cedette: tra aprile e giugno 1944 i giapponesi vennero sanguinosamente respinti mentre i Chindit ne danneggiavano le retrovie. A ottobre la 14ª Armata britannica attaccò a nord in concomitanza con reparti cinesi; a novembre scattò la programmata controffensiva (Operazione Extended Capital) che portò le truppe alleate a passare il fiume Chindwin, iniziando a penetrare in Birmania.[159][160]

Ultima offensiva in Cina

Al fine di privare i bombardieri statunitensi delle basi aeree nella Cina meridionale, le armate giapponesi di stanza sul continente lanciarono un'enorme attacco ad aprile che sbaragliò le truppe nazionaliste: furono conquistati due aeroporti e si realizzò un collegamento terrestre con i possedimenti nipponici in Indocina. La riuscita della vasta operazione, terminata a dicembre, evidenziò sia alla popolazione cinese, sia al presidente Roosevelt (che nutriva la speranza di poter includere la Cina nei "Grandi" del dopoguerra) la corruzione e l'incapacità del governo di Chiang Kai-Shek nonostante i massicci aiuti in denaro, armi e consiglieri degli Stati Uniti.[161]

Termina la lotta in Nuova Guinea

Nella seconda metà di aprile del 1944 il generale MacArthur iniziò la terza offensiva in Nuova Guinea dopo aver ammassato un gran numero di uomini e mezzi: i combattimenti furono lunghi e impegnativi, ma una dopo l'altra le posizioni giapponesi di rilevanza strategica vennero conquistate: per il mese di luglio le guarnigioni nipponiche essendo state annientate o relegate nelle loro stesse piazzeforti, la campagna fu dichiarata conclusa. Un'operazione accessoria fu l'occupazione dell'isola di Morotai il 15 settembre, per bloccare possibili interventi giapponesi dalle ex Indie Orientali Olandesi. La Nuova Guinea divenne una piattaforma da dove lanciare il grande attacco anfibio delle Filippine, obiettivo ultimo del comandante statunitense.[162]

La campagna delle Marianne

Le Isole Marianne rientravano nei piani statunitensi perché da quest'arcipelago potevano partire i superbombardieri B.29 per attaccare le città giapponesi senza scali intermedi. Al fine di facilitare l'operazione furono lanciate incursioni aeronavali sulle Isole Caroline (compresa Truk), le Palau, le Filippine e le Isole Bonin. Il Giappone subì inoltre un ennesimo grave colpo: l'ammiraglio Mineichi Kōga, fuggito dalle Palau, era precipitato il 31 marzo con il suo aereo vicino Mindanao ed era morto nell'incidente: la marina giapponese perse così un altro competente capo, in modo simile alla morte di Yamamoto. Kōga fu sostituito dall'ammiraglio Soemu Toyoda, che non aveva mai ricevuto incarichi sul campo.[163]

Egli ideò il piano A-Go per la difesa delle Marianne, che prevedeva il massiccio concorso dell'aviazione terrestre a sostegno delle azioni della marina, riorganizzata in modo simile alle Task Force statunitensi. L'attacco americano (Operazione Forager) scattò l'11 giugno 1944[164] con spaventosi bombardamenti preliminari; il giorno dopo l'enorme flotta che l'Impero giapponese aveva riunito salpò. Il 15 giugno iniziavano gli sbarchi a Saipan, ove i combattimenti si trascinarono ferocemente fino al 10 luglio. Le marine contrapposte si affrontarono in una gigantesca battaglia aeronavale il 19 e il 20 giugno, durante la quale i giapponesi subirono gravissime perdite in termini di velivoli e portaerei: l'efficacia dei gruppi imbarcati fu ridotta a zero, segnando il tramonto nipponico in tale campo.[165][166] Le ultime operazioni si svolsero su Guam, riconquistata il 10 agosto, e su Tinian che cadde poco dopo: si concludeva così la campagna delle Marianne, che vedeva una schiacciante vittoria statunitense sia tattica che strategica.[167]

Il contraccolpo della sconfitta

La tremenda e costosa sconfitta provocò una grave crisi politica in Giappone: il 15 luglio l'ammiraglio Shimada si ritirava dalla carica di Ministro della Marina, e il 18 luglio il generale Tojo rassegnava le dimissioni da ogni suo ufficio, conscio della perdita di consenso e scosso dalla vastità del disastro. L'ammiraglio Mitsumasa Yonai divenne Ministro della Marina e Nagano fu reintegrato nelle sue funzioni; il generale Yoshijirō Umezu fu promosso Capo di Stato maggiore dell'esercito, mentre il maresciallo Hajime Sugiyama Ministro della Guerra; la carica di Primo Ministro andò al generale Kuniaki Koiso, al quale il Consiglio Supremo di Guerra ordinò di studiare la situazione globale per riprendere in mano l'iniziativa: questa feroce volontà di proseguire la lotta era dovuta alle gravi umiliazioni patite e anche dal primo vero bombardamento strategico effettuato dagli Stati Uniti sul Giappone, condotto da 68 B.29 partiti dagli aeroporti sud-occidentali in Cina.[168]

Le Isole Palau

Nell'attesa che le truppe che avevano combattuto nelle Marianne fossero riorganizzate e per preparare l'attacco alle Filippine, al quale ci si era dovuti risolvere a causa dell'intrasigenza di MacArthur e della sua promessa fatta due anni e mezzo prima («Tornerò!»), Nimitz progettò la conquista delle Isole Palau, a sud-ovest delle Marianne, e degli atolli di Yap e Ulithi, nelle Caroline: se le ultime due posizioni erano in pratica indifese, le Palau e in particolare l'isola di Peleliu erano ben protette, come si constatò amaramente durante lo sbarco del 15 settembre e nella sanguinosa battaglia che seguì, terminata solo il 25 novembre. Nel frattempo erano state conquistate le isole di Ulithi (23 settembre) e Anguar (21 ottobre) che divennero grandi basi navali statunitensi, vicinissima alle Filippine.[169]

Le Filippine e la distruzione della flotta imperiale

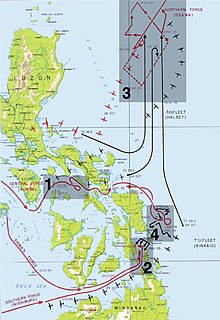

Le Filippine rappresentavano per il Giappone la difesa principale della fondamentale rotta che dall'Indonesia distribuiva il tanto prezioso carburante in tutto l'Impero: se cadevano, i rifornimenti via mare sarebbero cessati e la guerra sarebbe stata perduta. Fu fatto un enorme sforzo per radunare il maggior numero di navi da scagliare contro la flotta da sbarco statunitense, distruggerla e ribaltare le sorti del conflitto (Sho-go, Operazione della vittoria).

Per l'invasione delle Filippine (Operazione Roi II) gli Stati Uniti avevano riunito la più grande flotta che si fosse finora vista nel Pacifico, comprendente centinaia di navi di ogni tipo e un bene addestrato corpo di spedizione. Il grande attacco fu preceduto da devastanti bombardamenti navali ed aerei che interessarono tutto l'arcipelago: il 20 ottobre gli americani sbarcavano a Leyte, incontrando una resistenza che si sarebbe sanguinosamente prolungata fino al 31 dicembre.[171]

La battaglia navale

Frattanto la flotta giapponese, divisa in quattro squadre, era partita e fu localizzata quando era già penetrata tra le isole: la prima a essere individuata fu quella di Shōji Nishimura; fu poi scoperta quella di Takeo Kurita che attaccata il 23 e il 24 ottobre da sommergibili e aerei perse tre incrociatori pesanti e la grande corazzata Musashi; infine fu avvistata la flotta di Kiyohide Shima.[172] La formazione al comando di Jisaburō Ozawa fu individuata per ultima il pomeriggio del 24, ma la presenza di portaerei fece cadere gli statunitensi in trappola: Halsey si portò a nord lasciando senza protezione i mezzi da sbarco e le portaerei di scorta dinanzi Leyte, mentre lo Stretto di Surigao veniva potentemente sorvegliato.[173]

Durante la notte le flotte di Nishimura e Shima tentarono di forzare il passaggio, ma fallirono con pesanti perdite: la prima formazione fu quasi completamente distrutta. La mattina del 25 ottobre la squadra al comando di Kurita, che gli statunitensi ritenevano annientata dagli attacchi aerei, sbucò d'improvviso al largo di Samar, dove incrociavano le forze aeronavali leggere dell'ammiraglio Thomas C. Kinkaid. I giapponesi attaccarono battaglia ma ben presto lo scontro degenerò in una confusa mischia: gli americani ne uscirono con danni relativamente contenuti. Il bilancio fu però aggravato dai primi, sconvolgenti attacchi kamikaze, che affondarono una portaerei di scorta. Più o meno contemporaneamente Halsey aveva lanciato i gruppi aerei imbarcati all'attacco della flotta di Ozawa, che fu scompaginata e parzialmente affondata.[174][175]

Le forze navali statunitensi tentarono di distruggere le unità nipponiche superstiti, ma dopo qualche successo abbandonarono l'inseguimento la mattina del 26 ottobre. Quella che viene definita come la più grande battaglia navale di tutti i tempi[176] si concludeva con una schiacciante vittoria degli Stati Uniti, che affondarono 28 navi giapponesi per un totale di 318.667 tonnellate riportando per contro la perdita di sole 36.300 tonnellate.[177][178][179] La battaglia del Golfo di Leyte ebbe tra le sue conseguenze la scomparsa della flotta giapponese, le cui navi non ebbero quasi più nessuna parte nel conflitto, e il grande sviluppo degli attacchi kamikaze, che furono generalizzati e organizzati dall'ammiraglio Takijiro Onishi e in seguito dall'ammiraglio Matome Ugaki, divenendo tristemente famosi.[180]

La liberazione dell'arcipelago

La battaglia per Leyte si concluse alla fine di dicembre, e il mese successivo ebbero inizio le operazioni a Luzòn, che portarono alla conquista di Manila a febbraio e alla progressiva liberazione della grande isola. Mediante 38 grandi sbarchi MacArthur compì la metodica riconquista delle Filippine meridionali tra marzo e luglio 1945, schiantando le resistenze di circa 450.000 soldati giapponesi. A inizio luglio la campagna si concluse ufficialmente.[181]

I bombardamenti sul Giappone

Da aprile anche nel Pacifico fu applicata la pratica degli attacchi aerei strategici per fiaccare la resistenza avversaria, bloccare la produzione industriale, atterrire la popolazione, inchiodare l'aviazione imperiale lontano dai teatri operativi. Le operazioni ebbero inizio a metà giugno 1944 con obiettivi sull'isola di Kyushu, per poi estendersi alla Manciuria. Iniziati con grami risultati a causa dell'inesperienza nell'uso dei nuovi B.29, i bombardamenti rivestirono importanza relativa fino a ottobre: poco dopo fu istituito un organo direttivo per supervisionare tutte le sortite aeree, il 21° Comando bombardieri del generale Hansell. Furono elaborate nuove tattiche d'impiego, ma nonostante i miglioramenti non si vedevano ancora risultati definitivi.[182]

1945

L'anno si apriva per il Giappone con prospettive inquietanti, a causa delle disastrate condizioni economico-militari,[183] ma si faceva grande affidamento sui kamikaze per annichilire l'US Navy e rinviare lo sbarco sul territorio nazionale, ritenuto imminente. Inoltre era già stato deciso di fortificare due isole a sud del Giappone, Iwo Jima e Okinawa, per tentare di fermare lì l'inesorabile marcia avversaria. Gli Stati Uniti, consci della loro superiorità e dello stato di prostrazione nipponico, pianificarono la conquista delle due posizioni per poi procedere con l'invasione finale del Giappone.[184]

Iwo Jima, Okinawa e gli eventi politici

Le posizioni giapponesi contavano guarnigioni numerose e bene armate, ma senza possibilità di essere rifornite una volta iniziato l'attacco, tanto le risorse della marina erano limitate: la lotta fu dunque di una violenza inaudita anche per questi motivi. I Marines sbarcarono a Iwo Jima il 19 febbraio 1945, e solo a fine marzo ebbero ragione della resistenza nipponica. Su Okinawa, assaltata il 1º aprile, i combattimenti si trascinarono feroci fino alla seconda metà di giugno 1945, con perdite tremende in entrambi gli schieramenti. La battaglia vide sia una travolgente partecipazione dei kamikaze, sia l'ultima apparizione della marina imperiale.[185][186][187]