Storia dell'Austria: differenze tra le versioni

Aggiungi 1 libro per la Wikipedia:Verificabilità (20220910)) #IABot (v2.0.9.1) (GreenC bot |

|||

| Riga 281: | Riga 281: | ||

Nel 1745 Maria Teresa, alla morte dell'[[imperatore del Sacro Romano Impero|imperatore]] [[Carlo VII di Baviera]], non potendo succedergli a causa della [[legge salica]] fece incoronare il marito [[Francesco I di Lorena]]. Pertanto, l'arciduchessa Maria Teresa non sarà mai chiamata "imperatrice", né nel corso della sua vita né successivamente, ma talvolta si parlò di lei come "imperatrice d'Austria".<ref>{{cita|Vajda, 1986|p. 289}}.</ref> |

Nel 1745 Maria Teresa, alla morte dell'[[imperatore del Sacro Romano Impero|imperatore]] [[Carlo VII di Baviera]], non potendo succedergli a causa della [[legge salica]] fece incoronare il marito [[Francesco I di Lorena]]. Pertanto, l'arciduchessa Maria Teresa non sarà mai chiamata "imperatrice", né nel corso della sua vita né successivamente, ma talvolta si parlò di lei come "imperatrice d'Austria".<ref>{{cita|Vajda, 1986|p. 289}}.</ref> |

||

Annoverata tra i [[Dispotismo illuminato|monarchi illuminati]], Maria Teresa fu artefice di numerosissime riforme che ebbero un vasto impatto sull'arretrata Austria dell'epoca. Per prima cosa mise mano alla disastrata economia introducendo un approccio simile a quello in uso nei privati, come la [[partita doppia]]. Istituì la camera aulica dei conti, abolì alcuni antichi privilegi, impose un [[censimento]] generale, organizzò il sistema tributario in maniera più omogenea. Per favorire la circolazione dei beni, il 15 |

Annoverata tra i [[Dispotismo illuminato|monarchi illuminati]], Maria Teresa fu artefice di numerosissime riforme che ebbero un vasto impatto sull'arretrata Austria dell'epoca. Per prima cosa mise mano alla disastrata economia introducendo un approccio simile a quello in uso nei privati, come la [[partita doppia]]. Istituì la camera aulica dei conti, abolì alcuni antichi privilegi, impose un [[censimento]] generale, organizzò il sistema tributario in maniera più omogenea. Per favorire la circolazione dei beni, il 15 giugno 1762 vennero stampate le prime monete cartacee. L'abolizione di dazi e pedaggi privati aiutarono i commerci fornendo uno sbocco alla produzione industriale da tempo arretrata.<ref>{{cita|Vajda, 1986|pp. 275-277}}.</ref> Dopo 13 anni di lavoro, nel 1766 fu pronta il ''[[Codex theresianus]]'', una delle prime codificazione di [[diritto privato]], mentre quattro anni più tardi entrò in vigore la ''[[Constitutio Criminalis Theresiana]]''. Dopo un acceso dibattito conseguente alle teorie di [[Cesare Beccaria]] (al tempo suddito dell'Austria) esplicitate nel suo ''[[Dei delitti e delle pene]]'', il 2 gennaio 1776 venne abolita la [[tortura]] anche grazie all'influsso del consigliere [[Joseph von Sonnenfels]].<ref>{{cita|Vajda, 1986|p. 278}}.</ref> Parte delle riforme furono anche a favore delle classi più povere, imponendo un obbligo di istruzione e limitando il potere dei proprietari terrieri sui contadini senza però intaccare i privilegi dei primi troppo potenti per farseli nemici.<ref>{{cita|Vajda, 1986|p. 278-279}}.</ref> In campo religioso Maria Teresa respinse con decisione anche le intromissioni della Chiesa nelle sue prerogative di monarca e controllò personalmente la selezione di arcivescovi, vescovi e abati;<ref>{{Cita|Mahan, 1932|p. 251}}.</ref> inoltre adottò una politica piuttosto intollerante verso protestanti ed ebrei.<ref>{{Cita|Saperstein, 1996|p. 447}}.</ref> |

||

Non riconoscendo il possesso della Slesia alla Prussia, Maria Teresa d'Asburgo riprese le ostilità contro [[Federico II di Prussia|Federico II]], e riuscì a trovare appoggio nella Francia. Iniziò così la [[guerra dei sette anni]] (1756-1763), che non fu vinta da nessuno, però non portò alla restituzione della Slesia. |

Non riconoscendo il possesso della Slesia alla Prussia, Maria Teresa d'Asburgo riprese le ostilità contro [[Federico II di Prussia|Federico II]], e riuscì a trovare appoggio nella Francia. Iniziò così la [[guerra dei sette anni]] (1756-1763), che non fu vinta da nessuno, però non portò alla restituzione della Slesia. |

||

Versione delle 12:21, 15 set 2022

La storia dell'Austria si protrae dai primi insediamenti del paleolitico all'età contemporanea. L'Austria fu anticamente abitata dai Celti e dagli Illiri nella parte orientale. Con l'avanzata dei primi, i secondi si spostarono sempre più verso le coste adriatiche riducendo la loro presenza nella regione. Fu conquistata dai Romani e per secoli fece parte dell'Impero romano. Longobardi, Ostrogoti, Bavari e Franchi ne occuparono il territorio che fu germanizzato. L'Austria finì sotto il dominio dei Babenberg dal X al XIII secolo. I Babenberg vennero quindi scacciati dagli Asburgo, la cui dinastia continuò a governare l'Austria fino al XX secolo.

Dopo lo scioglimento del Sacro Romano Impero nel 1806, venne fondato l'Impero austriaco, che nel 1867 si trasformò nella doppia monarchia dell'Austria-Ungheria. L'impero venne diviso in diversi stati indipendenti dopo la sconfitta delle potenze centrali nella prima guerra mondiale, portando l'Austria alla forma odierna.

Nel 1918 l'Austria divenne una repubblica, con istituzioni democratico-rappresentative fino al 1934, quando il cancelliere Engelbert Dollfuß stabilì la dittatura.

L'Austria venne annessa alla Germania nazista nel 1938 (il cosiddetto Anschluss). Alla fine della seconda guerra mondiale, dopo la sconfitta nazista, l'Austria venne occupata dagli Alleati fino al 1955, quando la nazione divenne nuovamente una repubblica indipendente, a condizione che rimanesse neutrale. Comunque, dopo il collasso del comunismo, in Europa Orientale, l'Austria venne sempre più coinvolta nelle questioni europee, e, nel 1995, entrò a far parte dell'Unione europea, e, nel 1999, della zona dell'euro.

Preistoria

Paleolitico

Durante l'era glaciale, le Alpi erano inaccessibili per l'uomo e quindi non vi furono insediamenti umani fino al paleolitico medio e cioè in corrispondenza dell'epoca dell'Homo neanderthalensis. La più antica traccia della presenza dell'uomo nel territorio dell'odierna Austria risale ad oltre 250000 anni fa ed è stata trovata nella grotta di Repolust a Badl, vicino a Peggau, nel distretto di Graz-Umgebung in Stiria. I reperti trovati in tale sito comprendono strumenti in pietra, strumenti in osso e frammenti di ceramica oltre a resti di mammiferi. Nella grotta di Gudenus, nella Bassa Austria nordoccidentale, sono emersi resti di insediamenti risalenti a circa 70000 anni fa.

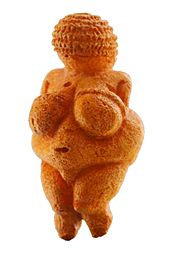

Reperti attribuibili al Paleolitico superiore sono stati trovati con più facilità nella Bassa Austria e in particolare nella regione della Wachau da dove provengono le due più antiche opere d'arte della storia dell'Austria: la Venere di Galgenberg, scoperta vicino a Stratzing e datata a circa 32000 anni fa, e la Venere di Willendorf oltre (26000 anni fa) reperita a Willendorf, nei pressi di Krems an der Donau. Nel 2005 nella stessa zona, e più precisamente nei pressi di Krems an der Donau, è stato portato alla luce un doppio luogo di sepoltura infantile, risalente alla cultura gravettiana (27000 anni fa), che al 2022 risulta essere la più antica sepoltura scoperta in Austria.

Mesolitico

I siti risalenti al mesolitico fino ad oggi rinvenuti includono alcuni ripari rocciosi identificati nei pressi del Lago di Costanza, una necropoli presso Elsbethen e pochi altri dove la presenza di manufatti microlitici dimostrano il passaggio da una società di cacciatori-raccoglitori a una di agricoltori sedentari e allevatori.

Neolitico

Durante l'età neolitica, la maggior parte di quelle aree dell'attuale Austria in cui si poteva praticare l'agricoltura o in cui si poteva estrarre materie prime furono praticamente tutte insediate. I reperti dell'epoca includono quelli tipici della cultura della ceramica lineare, una delle prime società agrarie in Europa. Il primo insediamento rurale documentato di questo periodo si trova a Brunn am Gebirge a Mödling invece il primo esempio di sito estrattivo, una miniera di selce, è documentata presso Mauer-Antonshöhe . Nella successiva cultura di Lengyel, furono realizzati fossati circolari.

Età del rame

Tracce risalente all'età del rame in Austria sono state identificate nel "tesoro di Stollhof", presso Hohe Wand in Bassa Austria. Nelle zone dell'Austria orientale sono piuttosto comuni insediamenti collinari di quest'epoca. Il ritrovamento più importante è considerato senza dubbio l'uomo del Similaun, chiamato anche Ötzi, una mummia in buono stato di conservazione di un uomo congelato nelle Alpi risalente a circa il 3300 a.C., sebbene questo reperto si trovi in Italia in quanto ritrovato poco oltre il confine tra i due paesi. Un'altra cultura del tempo è il gruppo di Mondsee, una società palafitticola, la prima in Europa centrale ad emulare la cultura di Vinča nella sua lavorazione.

Antichità

Età preclassica

All'inizio dell'età del bronzo apparvero le prime fortificazioni a protezione degli insediamenti dove si commerciava, estraeva e lavorava il rame e lo stagno. Di questa fiorente società si possono vederne i riflessi in alcuni reperti tombali, come quelli ritrovati a Pitten, a Nußdorf ob der Traisen e nella Bassa Austria. Nella tarda età del bronzo apparve la Cultura dei campi di urne, grazie alla cui ebbe inizio l'estrazione del sale nelle miniere del nord di Hallstatt.

La prima età del ferro in Austria fu dominata dalla cultura di Hallstatt, succeduta alla cultura dei campi di urne, affermatasi grazie all'influenza delle civiltà mediterranee e dei popoli della steppa.

La cultura di Hallstatt viene spesso descritta dividendola in due regioni: occidentale e orientale. L'area occidentale fu in contatto con le colonie greche presenti sulla costa ligure mentre attraverso le Alpi vennero mantenuti i contatti con gli Etruschi e le altre regioni d'Italia della Magna Grecia. L'oriente, invece, poteva disporre di stretti legami con i popoli della steppa nel frattempo trasferitisi sul bacino dei Carpazi partendo dalle steppe della Russia meridionale. La popolazione di Hallstatt traeva la sua ricchezza dall'industria del sale mentre nella necropoli di Hallstatt sono state scoperte importazioni di beni di lusso che provenivano da zone che si estendono dal Mar del Nord al Mar Baltico all'Africa. La più antica testimonianza di un'attività vinicola in Austria è stata scoperta a Zagersdorf, nel Burgenland, in un tumulo sepolcrale. Il Carro Sacrificale di Strettweg, trovato in Stiria, è una testimonianza della vita religiosa del tempo.

Nella tarda età del ferro si diffuse in tutta la regione austriaca la Cultura di La Tène che dette origine ai primi nomi delle tribù locali (Taurisci, Ambidravi, Ambisonti) e ai primi toponimi. In quest'epoca nacque la regione del Noricum abitata da una confederazione di tribù celtiche alpine (tradizionalmente dodici) guidate dei Norici e che era limitata all'attuale Austria meridionale e orientale e parte della Slovenia. Le zone più occidentali erano colonizzate dai Reti. Dürrnberg e Hallein (Salisburgo) furono insediamenti celtici dove si raccoglieva il sale. Nella Stiria orientale e nel Burgenland veniva estratto e lavorato un ferro di alta qualità che veniva poi esportato ai romani che lo conoscevano come ferrum noricum. Ciò portò alla fondazione di un avamposto commerciale romano sul Magdalensberg all'inizio del I secolo a.C., successivamente sostituito dalla città romana Virunum.

Al tempo dei Romani

Sebbene tra Noricum e Roma vi fossero stati intensi scambi commerciali e avessero stretto tra di loro alleanze militari, intorno al 15 a.C. la maggior parte di quella che oggi conosciamo come Austria fu annessa all'Impero Romano con l'imperatore Augusto, dando inizio a 500 anni di dominazione; si andarono a formare così le province di: Pannonia, Noricum e Raetia con i loro principali insediamenti

Durante il regno dell'imperatore Claudio (41–54 d.C.), Noricum aveva come confini il Danubio a nord, i boschi di Vienna a nord-est, ad est approssimativamente l'attuale confine orientale della Stiria, mentre a sud-est e a sud era delimitata dai fiumi Isacco e Drava. Successivamente, sotto Diocleziano (284–305), la provincia fu divisa, lungo la principale dorsale alpina, in una regione settentrionale (Noricum ripense) e una meridionale (Noricum Mediterraneum).

Dall'altra parte dello Ziller a ovest, corrispondente alle attuali province del Vorarlberge Tirolo, era stata istituita la provincia di Raetia, che incorporava il primo territorio di Vindelicia. A est vi era, invece, la provincia di Pannonia, che comprendeva quello che oggi è il Burgenland. A sud vi era la Regio X Venetia et Histria.[1] Il fiume Danubio formava il limes danubiano (limes Danubii), linea difensiva di frontiera che separava l'Alta e Bassa Austria dalle tribù germaniche dei Marcomanni e dei Quadi.

I romani edificarono numerose città che sopravvivono ancora oggi, tra cui: Vindobona (Vienna), Juvavum (Salisburgo), Valdidena (Innsbruck) e Brigantium (Bregenz).[2] Altri insediamenti importanti furono Virunum (a nord dell'odierna Klagenfurt), Teurnia (vicino a Spittal an der Drau) e Lauriacum (Enns). Siti archeologici significativi del periodo romano si trovano a Großklein in Stiria e a Zollfeld nel Magdalensberg.

Il cristianesimo giunse in Austria nel II secolo d.C. ma per la presenza di una Chiesa dotata di un'organizzazione sufficientemente strutturata bisognerà aspettare il IV secolo d.C. Dopo l'arrivo dei Bavari, l'Austria divenne oggetto di sforzi missionari e in particolare di quelli perpetrati dai monaci irlandesi come Ruperto e Virgilio.

Migrazioni

Verso il V secolo, dopo la crisi dell'Impero, i Romani iniziarono a ripiegare verso la penisola italica sotto la pressione delle popolazioni barbare che migravano verso l'Europa. L’esercito romano, comandato oramai dal barbaro Odoacre. lasciò definitivamente la regione dell’attuale Austria nel 488, portando con sé funzionari, artigiani e proprietari terrieri. Oltre le Alpi, per la maggior parte, rimasero le antiche popolazioni celtiche e germaniche che, da tempo romanizzate, mantennero i tipici caratteri della civiltà romana quali il diritto, la vasta rete viaria, le tecniche agricole, i commerci. Benché sempre più contaminata dai dialetti locali, anche la lingua latina continuò ad essere utilizzata.[3] Le tribù barbare che qui giungevano da oltre il Danubio non arrivarono mai a distruggere su larga scala i lasciti dell’epoca romana ma, anzi, preferirono farne uso. Il vuoto di potere venne in parte riempito dalla Chiesa cristiana, al tempo l’unica istituzione sopravvissuta nella regione che potesse vantare un certo tipo di organizzazioni. Il suo ruolo e la sua dottrina morale furono fondamentali per limitare il dilagare della violenza in un contesto di quasi anarchia.[4]

Sul finire del V secolo l’area dell’odierna Austria risultava prevalentemente abitata dalle popolazioni germaniche dei Rugi, degli Eruli e degli Alemanni. Agli inizi del secolo successivo nella regione fecero la loro comparsa i Longobardi, una popolazione germanica guerriera di fede ariana, che in breve tempo occuparono la Selva Viennese, la valle di Wachau e la Pannonia occidentale. Nel 568 i Longobardi si rimisero in marcia alla conquista dell’Italia dove fonderanno un proprio regno che sopravviverà per oltre due secoli.[5]

Spostandosi in Italia, i Longobardi, lasciarono nella valle del Danubio spazio ad altre popolazione provenienti perlopiù da est. Poco o nulla si conosce delle origini della tribù germanica dei Bavari, tranne il fatto che quando giunse in piccoli gruppi in Austria non conosceva ancora il cristianesimo; tuttavia essa praticava già l'agricoltura e l'allevamento. La prima fonte certa proveniente da un testimone oculare al loro riguardo risale ad uno scritto del vescovo Venanzio Fortunato che nella seconda metà del VI secolo ne venne a contatto durante un pellegrinaggio verso Tours.[6]

Successivamente, un po' alla volte e spinte dalle bellicose tribù dell'Asia centrale, giunsero anche alcune popolazioni slave che si insediarono nei pressi dell'attuale Stiria e Carinzia fino a raggiungere il Tirolo renale. Gli Slavi possedevano un'indole particolarmente pacifica e la loro penetrazione nel territorio austriaco avvenne senza particolari scontri con i Bavari e, anzi, numerose furono le relazioni politiche ed economiche tra i due popoli che potevano contare sulla condivisione di un territorio particolarmente ricco e ospitale.[7] Nella parte più orientale dell'Austria si erano invece già da tempo insediato il popolo mongolo-tartari degli Avari, esperti guerrieri a cavallo alternarono pacifici rapporti commerciali e politici con le altre popolazioni a scorrerie predatorie.[8]

Medioevo

Alto medioevo, il ducato di Baviera (VIII-X secolo)

Già intorno al 555 i Bavari si erano strutturati in un ducato, formalmente vassallo dei Merovingi, governato dai discendenti della famiglia degli Agilolfingi. Il territorio di questo primo embrione di quello che sarà il ducato di Baviera si estendeva tra il corso superiore del fiume Danubio e la città di Ratisbona, la Castra Regina romana, che ne divenne la capitale. Il primo duca documentato fu Garibaldo I, un franco agilolfingio. Il rapporto tra i Franchi Merovingi e i Bavari fu altalenante tra alleanza feudale e scontri armati. La situazione si fece complicata in particolare con il regno del duca Tassilone III, iniziato nel 742. Tassilone aveva preso in moglie una delle figlie del re longobardo Desiderio, Liutperga, con la speranza di poter contare sulla protezione del suo popolo. Tuttavia quando fu chiaro che il potere dei Longobardi era oramai in declino, Desiderio verrà sconfitto e deposto nel 774, il duca bavaro strinse un'alleanza con gli Avari che erano nemici dichiarati dei Franchi. Il re Franco Carlo Magno vide in questa mossa una chiara violazione del giuramento feudale prestato precedentemente da Tassilone nei confronti del franco Pipino il Breve in cambio del pieno dominio del territorio bavarese e della dignità ducale.[9]

Per cementare ulteriormente l'alleanza con gli Avari, nel 777 Tassilone fondò l'Abbazia di Kremsmünster che dette in affido ad un gruppo di monaci che seguivano la Regola di san Benedetto. Nelle intenzioni del Duca una tale istituzione religiosa avrebbe rappresentato un importante centro politico e culturale in grado di porre la sua influenza politico e culturale sulle popolazioni avare che vivevano non troppo lontano. Tassilone, tuttavia, all'apice della sua potenza trascurò l'importanza di godere del pieno sostegno da parte della Chiesa e, anzi, entrò con essa in contrasto quando limitò l'indipendenza economica del clero bavarese. In risposta, i vescovi locali dettero vita ad una corrente politica contraria al Duca. Quando Carlo Magno nel 787 mosse con il suo esercito verso il ducato bavarese, i maggiori dignitari di Tassilone gli volsero le spalle e al duca non rimase che arrendersi e consegnarsi al re dei Franchi. Nel 788, dopo un processo svoltosi con tutte le garanzie giuridiche, Tassilone fu condannato a morte, pena mutata in reclusione a vita in monastero insieme ai figli per intercessione dello stesso Carlo Magno. La casata degli Agilolfingi andò verso l'estinzione. Con la caduta del loro alleato, gli Avari tentarono una sortita contro il potente esercito franco che oramai li minacciava apertamente; sbaragliati nel 791 si ritirarono verso l'Ungheria occidentale uscendo un po' alla volta dalla storia senza mai più far ritorno in Europa. A seguito delle dieta di Francoforte sul Meno del 794 la Baviera divenne ufficialmente la Marca orientale bavarese venendo incorporata nell'impero franco e perdendo così la propria autonomia.[10]

Carlo concesse il controllo del territorio bavarese al proprio cognato Geroldo di Baviera mentre le terre più orientali vennero affidate a magravi il cui compito era difendere i confini del regno dalle popolazione slave e bulgare. Il nuovo assetto politico non fu portò tuttavia alla stabilità sperata, anzi, il territorio della Marca fu spesso teatro di scontri e dispute tra magravi, vescovi e dignitari bramosi di accaparrarsi sempre più potere a scapito degli altri.[11] Nel frattempo anche l'Impero si trova in difficoltà: morto Carlo Magno il figlio Ludovico il Pio dovette dividere le vastissime terre ereditate tra i suoi litigiosi figli. Così, con il trattato di Verdun del 843 e quello di Meerssse dell'870, venne "tracciato il primo schema della futura Europa" e l'Austria odierna insieme a tutto il Ducato di Baviera andò a far parte delle terre di Ludovico il Germanico.[12]

Dell'instabilità politica si avvantaggiarono gli Ungheresi che nel 907 sbaragliarono l'esercito bavarese guidato dal marchese Liutpoldo di Baviera e dall'arcivescovo Theotmar di Salisburgo che trovarono morte nella battaglia. L'avanzata ungherese venne fermata solo nei pressi del corso inferiore dell'Inn e dell'Isar grazie all'intervento di Arnolfo di Baviera, figlio di Liutpoldo. Il successo permise ad Arnolfo di autoproclamarsi duca di Baviera regnando con potere assoluto in totale indipendenza dalla corte tedesca.[13] Tale situazione venne riconfermata in occasione della dieta imperiale del 14 aprile 910 in cui il re Enrico I riconobbe ufficialmente Arnolfo come duca di Baviera, condizione che gli garantiva il potere di coniare moneta, emanare atti ufficiali, nominare vescovi, comandare l'esercito e amministrare la giustizia.[14] Alla morte di Arnolfo, avvenuta il 14 luglio del 937, i figli Eberardo e Arnolfo continuarono a battersi per la riconferma dell'indipendenza arrivando a pretendere che la dignità ducale venisse trasmessa per via ereditaria. Ciò, tuttavia, li portò a scontrarsi con il potente re Ottone I di Sassonia, nel frattempo succeduto al padre Enrico I, che gli sconfisse.[15]

Messo fine alla dinastia dei Luitpoldingi, Ottone mise sul trono bavarese il fratellastro Enrico ampliandone nel 949 i confini fino a comprendere Carinzia, Tirolo, Friuli, Istria, Verona e Trento. Alla morte di Enrico, Ottone nominò come successore il figlio del defunto duca Enrico II di Baviera, di soli quattro anni, una scelta abbastanza inedita per quei tempi, conferendo la reggenza alla madre Giuditta.[16] Il 2 febbraio 962, a Roma, Ottone venne incoronato imperatore dando così vita a quello che è conosciuto come Sacro Romano Impero e di cui l'Austria ne farà parte fino al suo scioglimento che avverrà dopo oltre otto secoli.[17]

I Babenberg

Margraviato d'Austria (976–1156)

Anni prima, precisamente nel 955, Ottone I aveva sconfitto i Magiari nella celebre battaglia di Lechfeld ristabilendo nei territori riconquistati la Marcha orientalis bavarese e ponendoli sotto il comando del margravio Burcardo,[18] un cognato della duchessa Giuditta, madre del duca Enrico II di Baviera. Nel 976 il margravio si unì a Enrico II nella rivolta contro il giovane Ottone II a cui veniva contestata la legittimità della successione al padre Ottone I. Per questo tradimento, Bucardo venne deposto dalla dieta imperiale tenutasi a Ratisbona e al suo posto, secondo un documento del 21 luglio, Ottone II nominò il fedele Leopoldo I di Babenberg. Leopoldo fu il capostipite di quel casato conosciuto come Babenberg che con i suoi discendenti governerà il territorio centrale di quello che sarà la futura Austria, che allora comprendeva una piccola fetta della valle del Danubio, dando inizio alla sua vera e propria storia.[19][20]

Tra il 984 e il 985 il territorio della marca fu teatro di sanguinosi scontri conseguenti a nuove scorrerie della cavalleria magiara. Secondo quanto raccontato dalle cronache redatte dal vescovo Tietmaro di Merseburgo, Leopoldo morì il 10 luglio 994 colpito per errore da una freccia in realtà destinata ad uccidere il margravio Enrico di Schweinfurt. Sebbene il diritto germanico allora vigente non prevedesse la successione ereditaria dei feudi e dei regni, a Leopoldo succedette il figlio Enrico I di Babenberg ma solo dopo aver ricevuto l'approvazione dal re dei Romani Ottone III. E' proprio al tempo di Enrico I che si ebbe la prima menzione del termine Ostarrichi l'antico nome tedesco traducibile con "Marca dell'Est" e che oggi significa Österreich, in italiano Austria. Questa compare in un documento emanato dall'imperatore il 1° novembre 996 in cui si parala di "una zona popolarmente chiamata Ostarrichi nella marca e contea del conte Enrico, figlio del margravio Leopoldo”.[21]

Per tutto il suo regno, Enrico resse la Marca d'Austria come vassallo fedele al sovrano di Germania e quando morì senza figli nel 1018 la sua carica passò al più giovane fratello Adalberto. Adalberto perseguì una politica pacifista aiutato in questo dalla conversione al cristianesimo di Stefano I d'Ungheria con cui poté instaurare rapporti amichevoli. In questa situazione di tranquillità, gli insediamenti della marca poterono estendersi verso est dove vennero bonificate vaste aree e coltivati nuovi campi.[22]

Il clima di pace, tuttavia, si spezzò improvvisamente quando il nuovo re di Germania Corrado II il Salico, in carica dal 1024, invase l'Ungheria allo scopo di ampliare i propri domini e la Marca d'Austria venne inevitabilmente coinvolta quando l'esercito imperiale dovette ripiegare su Vienna. Adalberto fu accusato di non aver fornito al proprio signore di Germania il necessario aiuto militare per non compromettere le relazioni con i vicini ungheresi ma questo mise in crisi i rapporti con l'impero. Dopo il 1040, in un'attenta politica matrimoniale che sarà tipica dei Babenberg, Adalberto sposò in seconde nozze Frozza Orseolo, figlia del doge di Venezia Ottone Orseolo, mossa che gli consentì di intrecciare con la sempre più potente Serenissima Repubblica lucrosi traffici commerciali in sostituzione di quelli con l'Ungheria decaduti a seguito delle guerre.[23] Le relazioni tra Adalberto e Impero si normalizzarono quando Enrico III divenne il nuovo imperatore anche se gli scontri con l'Ungheria non cessarono del tutto. Un trattato di pace venne raggiunto durante la reggenza di Agnese di Poitou, vedova dell'imperatore Enrico III; con questo vennero definiti solennemente i confini "intangibili e validi per tutti i tempi" orientali della marca austriaca rappresentati dai fiumi Morava e Leita.[24]

Gli anni successivi furono contraddistinti dalla cosiddetta "lotta per le investiture" che vide contrapporti Impero e Chiesa di Roma. Il nuovo margravio d'Austria, Ernesto di Babenberg (subentrato al padre Adalberto nel 1055), si schierò con l'Imperatore Enrico IV e si batté contro i sassoni, morendo nella prima battaglia di Langensalza del 9 giugno 1075 ma non prima di aver accresciuto i confini orientali dei propri possedimenti annettendo la marca boema e la marca ungherese.[25] Il figlio e successore Leopoldo II mutò sorprendentemente l'orientamento politico, probabilmente su pressione del vescovo Altmann di Passavia, passando dalla parte di papa Gregorio VII dichiarandosi nell'estate del 1081 sollevato dal dovere di ubbidienza ad Enrico promettendo alla Chiesa anche assistenza militare. Leopoldo II venne sconfitto dall'esercito imperiale nella battaglia di Mailberg ma riuscì tuttavia a preservare la sua carica di margravio. In tale contesto "si delinearono i primi contorni di una politica austriaca indipendente dal regno di Germania e del tutto autonoma anche nella flessibilità dei metodi, dacché cercava un’intesa con la Chiesa e s'indirizzava per pure e semplici ragioni economiche all'Europa orientale".[26]

L'affermazione della sovranità della marca austriaca continuò con Leopoldo III, in carica dal 1095, che riuscì a conferirgli i tratti almeno essenziali di uno stato indipendente, sebbene non giuridicamente delineati, dotato di un profilo economico e culturale specifico.[27] Nello scontro tra l'imperatore Enrico VI e il figlio Enrico V, Leopoldo, in un acuto disegno politico, prese le parti del secondo e quando questi salì al trono a seguito dell'abdicazione del padre, seppe ricompensare il margravio d'Austria dandogli in sposa la sorella Agnese di Waiblingen. Con tale unione il prestigio dei Babenberg ne uscì rafforzato in quanto il casato entrò tra le ristrette parentele della famiglia reale di Germania.[28] La loro affermazione fu tale che, alla morte di Enrico V, i nobili tedeschi offrirono il trono imperiale al successore di Leopoldo III, il figlio Leopoldo IV, che tuttavia declinò preferendo continuare ad occuparsi degli affari della marca.[29] L'età di Leopoldo IV, margravio dal 1136 al 1141, fu di cospicua fortuna. La città di Vienna conobbe particolare sviluppo grazie al commercio e all'artigianato mentre la residenza ufficiale del marchese venne stabilita nelle vicinanze, a Klosterneuburg. La politica matrimoniale continuò ad essere uno strumento di pace con i confinanti: Leopoldo sposò Maria di Boemia mentre la sorella Agnese di Babenberg venne data in sposa a Ladislao di Polonia e Slesia.[30]

Ducato d'Austria (1156–1246)

All'improvvisa morte di Leopoldo la marca passò al fratello Enrico II. Nel frattempo, nel corso della disputa tra guelfi e Hohenstaufen, il ducato di Baviera era stato strappato a Enrico X e dato in affidamento alla dinastia dei Babenberg. Il nuovo imperatore Federico I Barbarossa provò a trovare un compromesso con i guelfi e cedette nel 1156 al figlio di Enrico X, Enrico il Leone, la Baviera costringendo il margravio Enrico II di Babenberg a rinunciare ogni pretesa su di esso. Tuttavia nello stesso anno al Babenberg venne riservato un risarcimento, il cosiddetto privilegium minus, attraverso il quale la marca d'Austria venne elevata a ducato diventando completamente indipendente dalla Baviera. Inoltre, il privilegio ducale sarebbe stato trasmesso per via ereditaria e al duca sarebbe spettato l'obbligo di aiuto militare al re solo all'interno dei propri possedimenti, anche se Enrico rimase sempre fedele a Federico scendendo in battaglia al suo fianco anche in territorio straniero.[31] Contestualmente Vienna andò sempre più ad affermarsi come centro politico ed economico dei Babenberg, tanto che Arnoldo di Lubecca nel 1172 la definisce "capitale".[32]

Nel 1192 Leopoldo V di Babenberg, duca dal 1117, fu responsabile della cattura del re inglese Riccardo Cuor di Leone mentre transitava per il territorio austriaco dopo aver naufragato di ritorno dalla terza crociata. Il duca rilasciò Riccardo solo dopo aver ricevuto il pagamento di un cospicuo riscatto, ma per questo atto dovette subire la scomunica da parte del papa Celestino III.[33] Il denaro estorto venne usato da Leopoldo V in gran parte per finanziare l'espansione della città di Vienna. Per prima cosa venne abbellito e ampliato il sistema difensivo, poi vennero migliorato il sistema viario intorno alla città al fine di incrementarne i traffici economici. Poco lontano dalla capitale fondò la città di Wiener Neustadt con lo scopo di presidiare i confini dei suoi territori minacciati dalle incursioni dei Magiari. Posta in posizione strategica, divenne anche un notevole centro commerciale. Dal 24 maggio 1192 Leopoldo V fu investito anche del ducato di Stiria in forza del patto di Georgenberg sottoscritto con il margravio Ottocaro IV di Stiria sei anni prima.[34]

Nel 1195 Leopoldo V morì e a lui succedette il figlio Federico I come duca d'Austria. Il regno di Federico fu però molto breve: morì nel 1198 in Italia mentre si apprestava a prendere parte ad una crociata promossa dall'imperatore Enrico VI di Svevia. Con la comparsa di Federico, il governo del ducato passò al fratello Leopoldo VI che già governava il ducato di Stiria per volontà testamentaria del padre riunendo nuovamente i due ducati come peraltro prevedeva il patto di Georgenberg.[35] L'età di Leopoldo VI è ricordata sia per il suo duro governo ma sia anche per la prosperità di cui godette il ducato austriaco. Vienna, già una città in ascesa, divenne un centro economico e politico di prima importanza sebbene fallì il proposito del duca di ottenere che divenisse sede vescovile per colpa dell'opposizione del vescovo di Passavia Manegoldo di Berg che non ne voleva perdere la titolarità.[36]

La situazione mutò quando, nel 1230 a Leopoldo VI succedette il figlio Federico II di Babenberg. Soprannominato "il Litigioso", dopo un solo anno dall'inizio del suo governo dovette affrontare una rivolta dei propri nobili esasperati dalle forti tasse a loro imposte e dall'intransigente amministrazione di Federico che sovente leniva i loro antichi privilegi. Grazie ad una accorta politica e ad una felice strategia militare, Federico riuscì a sedare la rivolta e a conservare il proprio potere. Ma anche in politica esterna Federico non esitò a crearsi inimicizie; dopo essersi scontrato con i ducati di Baviera, Boemia e Ungheria, la dieta convocata a Norimberga nel 1236 gli tolse i suoi titoli e siccome il duca non volesse accettare la sentenza truppe dei ducati vicini invasero l'Austria. Nonostante la resistenza, Federico dovette abbandonare Vienna e l'imperatore Federico II di Svevia poté annettere il ducato d'Austria alla corona mettendone fine all'autonomia. L'ormai ex duca, riparato a Wiener Neustadt, riuscì a riprendere il controllo della capitale Vienna approfittando dell'assenza dell'imperatore richiamato in Italia per fronteggiare le rivolte dei comuni lombardi. Nonostante ciò, il destino politico dei Babenberg era oramai segnato. Un ultimo tentativo di Federico Babenberg di combinare il matrimonio con sua nipote Geltrude e l'imperatore al fine di riacquistare prestigio perso fallì. Il Duca Federico morì infine nella battaglia del fiume Leita contro il re Béla IV d'Ungheria; non avendo avuto figli la linea principale del casato dei Babenberg andò verso l'estinzione.[37]

Arte e cultura nell'età dei Babenberg

Interregno (1247-1278)

Con la scomparsa dell'ultimo dei Babenberg ebbe inizio la contesa per la successione al ducato austriaco con l'imperatore Federico II, impegnato nei conflitti con il papato e i comuni italiani, che non poté intervenire direttamente.[38] Tra i contendenti vi fu la nipote del defunto duca Federico II Gertrude ma la nobiltà si rifiutava di accettare una donna come unica regnante ma avrebbero cambiato idea nel caso fosse stato sposata con qualcuno che potesse vantare una posizione adeguata. L'occasione fu colta dal re di Boemia Venceslao I che le propose il matrimonio con il figlio Vladislao. Vladislao ricevette l'omaggio della nobiltà austriaca, ma morì prima che potesse prendere fisicamente possesso dei territori. Allora Gertrude sposò nel 1248 su suggerimento del papa il margravio di Baden Ermanno VI di Baden-Baden ma anche lui morì da lì a poco senza riuscire ad esercitare il potere sul ducato d'Austria. L'attenzione si spostò allora sulla sorella di Federico, Margherita, che nel febbraio 1252, aveva sposato l'altro figlio di Venceslao I, Ottocaro II di Boemia. La coppia ricevette l'approvazione di gran parte dei dignitari e del papa Innocenzo IV; a Gertrude non restò che accettare la loro la legittima successione al ducato d'Austria.[39]

Il regno di Ottocaro durò ventisei anni contrassegnati da un governo severo teso a ripristinare una politica accentratrice. La legislazione già esistente venne ampliata le applicata più severamente mentre si ordinò lo scioglimento delle milizie private dei dignitari arrivando a demolire i castelli di chi si opponeva. L'età di Ottocaro è, tuttavia, ricordata anche per la crescita dell'artigianato, dei commerci e per un certo sviluppo culturale.[40]

Ottocaro divenne tanto potemte che iniziò ad ambire alla carica di imperatore, rimasta vacante dalla fine degli Hohenstaufen. Tuttavia, preoccupati di avere come sovrano una personalità così forte, gli preferirono il conte Rodolfo I d'Asburgo che venne eletto il 29 settembre 1273.[41] Al rifiuto di Ottocaro di riconoscerlo come legittimo imperatore, Rodolfo lo sollevò dalla dignità di duca d'Austria alla Dieta di Ratisbona nel 1274 e nel 1276 arrivò a metterlo al bando e a porre Vienna sotto assedio. Due anni dopo Ottocaro provò a riprendersi i propri domini, mise insieme un esercito, ma venne sconfitto e ucciso dalle armate di Rodolfo e da quelle ungheresi alla battaglia di Marchfeld.[42]

Gli Asburgo

Consolidamento del potere

Rodolfo impiegò gli anni successivi alla vittoria nel consolidare il dominio asburgico e nel 1282 trasmettendo il titolo di duca d'Austria ai figli Alberto I e Rodolfo II (che abdicherà a favore del primo già l'anno successivo).[43] Alberto I governò sul ducato con ferreo rigore reprimendo con durezza le rivolte della nobiltà. Probabilmente proprio a causa del suo dispotismo i principi elettori non vollero avvallare la sua candidatura a sacro romano imperatore preferendogli Adolfo di Nassau. Tuttavia, Con l'aiuto di una coalizione di principi tedeschi, Alberto riuscì a deporre Adolfo e gli succedette nel 1298 dopo averlo sconfitto nella battaglia di Göllheim, nella quale Adolfo venne ucciso. Il regno di Alberto però poté durare solamente altri dieci anni: nel 1408 venne assassinato dal nipote Giovanni di Svevia a cui aveva sottratto l'eredità. Nonostante la fama di uomo duro, noto che Alberto si impegnò anche per migliorare le condizioni dei suoi sudditi, in particolare dei servi della gleba, degli ebrei e della classe mercantile.[44]

A capo del ducato d'Austria successero i duchi Leopoldo I e Federico I, entrambi figli di Alberto. Gli anni del loro regno non furono facili per l'Austria e gli Asburgo: Leopoldo subì una pesante sconfitta nella Battaglia di Morgarten segando il tramonto delle ambizioni asburgiche sulla Svizzera mentre Federico dovette affrontare anche l'umiliazione della cattura nella Battaglia di Mühldorf contro Ludovico il Bavaro con cui contendeva la corona di imperatore.[45] Le cose peggiorarono addirittura nei decenni seguenti quando l'Austria venne martoriata da disastri naturali e cattivi raccolti che aggravarono la già difficile situazione che affliggeva l'Europa. Intorno alla metà del XIV secolo i territori asburgici non vennero risparmiati dalla diffusione dell'epidemia di peste nera che causò una decimazione della popolazione. I risposta a tali avversi eventi, la popolazione austriaca utilizzò gli ebrei come capro espiatorio e solo il fermo intervento del duca Alberto II d'Asburgo fu in grado di evitare che la situazione divenisse incontrollabile.[46]

Rodolfo IV d'Asburgo divenne duca d'Austria il 16 agosto 1358 e benché il suo regno poté durare solamente per 7 anni esso non passò inosservato. Sotto di lui si poté assistere a una concentrazione di potere e diverse iniziative per innalzare il prestigio di Vienna come la fondazione dell'università e la trasformazione del duomo di Santo Stefano secondo l'arte gotica. Egli fu inoltre anche un abile politico. A seguito dell'emanazione nel 1356 da parte del'imperatore Carlo IV di Lussemburgo della cosiddetta "Bolla d'Oro" che di fatto estrometteva i duchi d'Austria dai principi elettori, Rodolfo IV fece redigere un documento falso, noto come Privilegium maius, i cui contenuti venivano fatti risalire addirittura a Nerone e Giulio Cesare, sostituendo l'antico e legittimo Privilegium minus che venne distrutto. Con tale falsificazione, Rodolfo poté vantare alcuni inesistenti antichi privilegi, elevò l'Austria ad Arciducato e garantì alcuni diritti per gli Asburgo come quello di primogenitura senza bisogno di conferma imperiale e di giurisdizione autonoma.[47] Nel 1363, Rodolfo ricevette in eredità dalla contessa vedova Margherita di Tirolo-Gorizia la contea del Tirolo, alla morte del suo unico figlio Mainardo III. Nel 1364 Rodolfo dichiarò la Marcia della Carniola un ducato e l'anno successivo fondò la città della Bassa Carniola di Novo Mesto.[48] Nel 1373, grazie ad un'eredità i territori dell'arciducato vennero ampliati: la città portuale di Trieste, in cerca di protezione perché minacciata dall'espansione della Repubblica di Venezia, venne data agli Asburgo mentre i conti di Montfort e di Werdenberg gli cedettero i loro possedimenti dietro un corrispettivo in denaro.[49]

Prima divisione

Un regolamento del 1355 aveva stabilito che il territorio asburgico non dovesse mai essere frazionato e così alla morte di Rodolfo IV i possedimenti passarono congiuntamente ai suoi fratelli minori Alberto e Leopoldo. Tuttavia nel 1379 i due fratelli decisero di dividersi il regno e con il Trattato di Neuberg del 25 settembre ad Alberto andò la Bassa Austria e a Leopoldo l'Alta Austria insieme alla Stiria, alla Carinzia, alla Carniola e al Tirolo. Il trattato comunque prevedeva, almeno sul piano teorico, che vi fosse una certa interdipendenza reciproca e che se uno dei due rami si fosse estinto questo si sarebbe riunito con l'altro.[50] Sotto Alberto III, appassionato studioso di scienze, l'università viennese venne espansa e durante lo scisma d'occidente, raggiunse il consenso di Papa Urbano VI per istituire una facoltà teologica. Il libro più antico conservato della Biblioteca nazionale austriaca, un Evangelion del 1386, proviene dalla sua collezione personale. Vienna, oggetto di una vasta opera di ristrutturazione, divenne un centro cultuale del tempo anche grazie all'apertura dei confini austriaci che permetteva facilmente l'arrivo di intellettuali.[51]

Nel frattempo l'Europa iniziò a dover fare i conti dell'espansione dei turchi ottomani che stavano muovendo verso la penisola balcanica. Nel 1936 i cristiani vennero sconfitti nella Battaglia di Nicopoli a cui partecipò anche un contingente asburgico guidato da Leopoldo IV d'Asburgo. Complice l'oramai probabile caduta di Costantinopoli, non più in grado di offrire una resistenza ai Turchi, la monarchia asburgica si preparava a doverli affrontare a breve sui propri confini; solo l'arrivo dell'esercito mongolo di Tamerlano ne poté bloccare l'avanzata, ma fu una battuta d'arresto solo temporanea.[52] La minaccia turca sconvolse la politica Europea e ancora di più quella Austriaca. A seguito della sconfitta di Nikopolis le diete iniziarono ad essere convocate più frequentemente per discutere di problemi più generali in vista di un possibile attacco, quali la sicurezza pubblica e la politica estera segnando un passo verso l'idea di un Parlamento.[53] In un tale contesto assai teso, nel 1404, durante il regno di Alberto V d'Asburgo, scoppiò la cosiddetta crociata Hussita, un conflitto teso a reprimere i discepoli di Jan Hus.[54] Alberto perseguitò con odio fanatico anche gli. Risalgono a lui sia la cacciata e le uccisioni in grande stile degli ebrei di Vienna del 1420-1421, sia lo smantellamento della sinagoga viennese di Or Sarua. Dopo la sconfitta subita ad opera degli ussiti nella battaglia di Taus, Alberto seguì una politica più moderata.[55]

Età moderna

Impero e arciducato all'inizio dell'età moderna

L'Austria iniziò il suo percorso vero l'età moderna sotto Federico III d'Asburgo, successore della linea leopoldina degli Asburgo regnanti nell'Austria Interiore e arciduca d'Austria dal 1457. La politica di Federico non fu inizialmente molto grandiosa, tuttavia fu vincente sul lungo periodo. Divenuto già imperatore nel 1543, egli confermo il privilegium maius del suo predecessore innalzando così l'Austria a "ruolo di ombelico del Sacro Romano Impero dalla storica condizione di secondaria importanza".[56] Egli fu promotore di diverse riforme economiche a partire da quelle in ambito minerario; sotto di lui si moltiplicarono i centri abitati, vennero erette numerose chiese mentre i borghesi sperimentavano un innalzamento del proprio tenore di vita. In questo periodo Vienna arrivò a contare circa 50000 abitanti.[57] Per rafforzare il potere asburgico Federico ritenne necessario ingrandire l'influenza asburgica rendendola in grado di patteggiare con le altre potenze europee; dato che non era possibile farlo con le guerre per via della debolezza militare dell'Austria egli decise di intraprendere la strategia della politica matrimoniale (come allora si disse: "Bella garant alii - tu felix Austria nube" cioè "guerra facciano gli altri, tu ridente Austria ti sposi"). Così, con il matrimonio tra il figlio Massimiliano e Maria di Borgogna, si assicurò una notevole concentrazione del potere

La fama di Massimiliano I superò, probabilmente, i suoi reali meriti; definito come l'"ultimo dei cavalieri" o come una "figura luminosamente eroica, genio addirittura universale”, non si contano gli aneddoti su di lui tesi ad esaltarne le qualità.[58] Certamente dedicò grandi sforzi ad affermare il casato d'Asburgo ai più alti vertici del potere ben al di fuori dei confini e degli interessi dell'Austria; tuttavia una così ambiziosa politica portò con se anche lunghe guerre e brucianti sconfitte. Fu lui ad inaugurare l'intervento imperiale nelle guerre d'Italia che insanguinarono la penisola per oltre cinquant'anni.[59] Massimiliano tentò di riformare la politica amministrativa austriaca sul modello borgognone (da dove proveniva la moglie) insediando a Lienz, Vienna e Innsbruck i regimenter governi locali con ampi compiti. Creò anche diversi uffici centrali, camere di giustizia e tesorerie subordinati ad un consiglio delle finanze di corte. Massimiliano fu anche un mecenate di scienziati e umanisti: Conrad Celtis si stabilì a Vienna nel 1497 dove dette vita alla Sodalitas litteraria Danubiana radunando attorno a sé intellettuali, artisti e scrittori che fecero della capitale uno dei più importanti centri culturali europei. Altri umanisti vicini a Massimiliano furono Johannes Cuspinian rettore dell'università e autore di un'opera storica, Konrad Peutinger e il compositore Heinrich Isaac.[60]

Ma per tutta il XV secolo l'Austria aveva conosciuto un periodo di prosperità culturale: agli inizi del secolo il medico di Alberto IV, Galeazzo di Santa Sofia, aveva condotto le prime esercitazioni di anatomia nell'Europa centrale,[61] mentre l'Università di Vienna diveniva celebre per gli insegnamenti di aritmetica e astronomia annoverando Georg von Peuerbach tra i suoi studenti più celebri. Il vescovo di Bressanone, Nicola Cusano, fu una delle menti scientifiche più brillanti del tempo.[62] Nell'arte, in Austria non si affermò uno stile tipico ma assorbì le influenze delle scuole vicine, prima quella boema e successivamente il manierismo italiano giunto con gli affrescatori toscani e lombardi. L'architettura trovava la sua massima applicazione in ambito ecclesiastico, così come la scultura.[63] Massimiliano morì nel 1519, due anni dopo la pubblicazione delle 95 tesi a Wittemberg da parte di Martin Lutero che dettero avvio alla Riforma protestante; Massimiliano sottovalutò questo evento da negli anni successivi avrebbe sconvolto l'Europa intera.[64] Dopo la sua morte, a Vienna, un comitato di 53 persone riuscì a espellere il vecchio reggimento e portare il consiglio comunale sotto il controllo del giudice Martin Siebenbürger, un esperimento che finirà tragicamente solo tre anni più tardi.[65]

Il nipote di Massimiliano, Carlo di Gand, venne incoronato imperatore del Sacro Romano Impero nel 1519 con il nome di Carlo V; egli riunì grazie alla politica matrimoniale del nonno Massimiliano I un impero vastissimo, formato da: Castiglia, Paesi Bassi, Borgogna, Franca Contea, Alsazia, Aragona (con tutti i possedimenti italiani), Austria, Stiria, Carinzia, e tutti i territori delle colonie spagnole nel nuovo mondo. All'impero si accorparono anche Boemia e Ungheria, grazie al matrimonio del fratello Ferdinando I con Anna Jagellone.

In occasione della Dieta di Worms del 1521, Carlo V assegnò al fratello minore Ferdinando d'Asburgo il governo dei territori ereditari in Austria superiore e inferiore insieme alla Carinzia, alla Stiria e alla Carniola. Con il successivo trattato di Bruxells del 7 febbraio 1522 gli venne aggiunto anche il Tirolo e Trieste. Iniziò così il ramo austriaco degli Asburgo destinato a governare l'Austria per altri quattro secoli.[66]

Asburgo d'Austria

L'età di Ferdinando I

Il ramo austriaco della famiglia si creò nel 1521 con la suddivisione dei domini asburgici tra i due eredi; a Ferdinando I venne concesso il governo sull'Austria, mentre Filippo II, il figlio maggiore, avrebbe governato i rimanenti territori. Ferdinando I faticò non poco a farsi accettare come sovrano d'Austria in quando fu perlopiù percepito come straniero in quanto essenzialmente di origini spagnoli. Grazie alla sua fermezza, tuttavia, riuscì ad imporre la sua autorità su tutti i territori sotto il suo dominio, intraprendendo un percorso di riforma amministrativa coadiuvato dai suoi funzionari provenienti dalla Spagna. Dalla penisola iberica non venne importato solamente l'organizzazione governativa ma anche il rigido protocollo di corte che caratterizzerà il trono d'Austria per secoli.[67]

Per prima cosa Ferdinando volse la sua attenzione verso il governo corporativo viennese di Martin Siebenbürger; poiché considerato un esempio pericoloso per la monarchia, venne istruito nel 1522 un processo che si concluse con la condanna a morte di otto consiglieri, incluso Siebenbürger, e la perdita da parte di Vienna della sua breve autodeterminazione.[68] Ferdinando usò il pugno di ferro anche per soffocare una rivolta guidata da Michael Gaismair e scoppiata il 10 maggio 1525 nelle campagne di Bressanone sulla scia della guerra dei contadini tedeschi che infiammava l'impero. In breve tempo i disordini si estesero a Merano e Kitzbuhel, successivamente Salisburgo e Schladming vennero prese dai rivoltosi. L'arciduca riuscì a mettere insieme un esercito di mercenari grazie anche all'aiuto giunto dai nobili che decisero di aiutare il proprio signore più per la paura dei contadini che per fedeltà. Nonostante la sommossa fosse stata stroncata, Ferdinando fu favorevole a soddisfare alcune richieste dei tirolesi, come l'abolizione della servitù della gleba, delle corvé, l'istituzioni di ospedali e ospizi, l'introduzione di un sistema di pesi e misure preciso che evitasse le truffe. E' probabile che tale scelta fu dettata dal fatto che la fedeltà del ricco Tirolo fosse considerata importante come freno alle mire espansionistiche della Repubblica di Venezia e della Confederazione Svizzera.[69]

La rivolta dei contadini si inseriva in un problema che riguardava tutto l'impero: la diffusione della Riforma Protestante. I primi libelli con le teorie di Lutero iniziarono a circolare già nel 1521 ma solo pochi anni dopo essi avevano raggiunto tutti i principali centri cittadini coinvolgendo anche la nobiltà. Ferdinando si dimostrò intransigente verso quella che la chiesa di Roma aveva etichettato come eresia, probabilmente non tanto per fervore religioso ma perché nel protestantesimo vedeva una possibile minaccia al potere asburgico. Nonostante le leggi sulla censura emanate, in parte non del tutto efficaci, e ad altre azioni di repressioni, in Austria non si verificarono mani le guerre di religione che insanguinarono altre regioni d'Europa.[70]

Se il fronte interno appariva instabile, un concreto pericolo minacciava le frontiere orientali. Nel 1536 gli ottomani guidati dal sultano Solimano il Magnifico avevano sbaragliato l'esercito ungherese nella battaglia di Mohács , complice la debolezza degli stati europei occupati nella guerra della Lega di Cognac, stavano marciando verso Vienna. La capitale austriaca venne messa sotto assedio nel 1529 ma si risolse con un nulla di fatto per i Turchi che, dopo un fallito assalto, si ritirarono il 15 ottobre dello stesso anno. [71]

Sventata temporaneamente l'insidia ottomana, con cui l'Austria dovrà comunque fare i conti per molto tempo ancora, Ferdinando poté tornare ad occuparsi della situazione religiosa in un periodo di sostanziale tranquillità conseguente alla pace di Augusta. Per contrastare il protestantesimo, oramai diffusosi in tutta l'Austria, l'arciduca ritenne necessario operare una riforma della stessa Chiesa cattolica, i cui ben noti problemi erano ritenuti la causa scatenante del successo delle idee di Lutero, all'interno del più ampio contesto della cosiddetta " Controriforma". Da tempo la Chiesa austriaca attraversava un periodo di decadenza morale, non era raro trovare forme di concubinaggio tra i monaci, parrocchie abbandonate a loro stesse, fedeli a cui non venivano impartiti i sacramenti. Per mettere mano alla situazione, Ferdinando fece arrivare i Gesuiti che, guidati da Pietro Canisio, in breve tempo fondarono scuole e collegi in tutte le principali città austriaca, giungendo in breve tempo a risultati significati verso la loro missione.[72]

Dopo l'abdicazione di Carlo V nel 1556, il titolo imperiale passò a Ferdinando I e, quindi, al ramo austriaco della famiglia che, data la sua potenza e influenza sui principi tedeschi, riuscì a tenerlo fino alla morte di Carlo VI, ultimo maschio della famiglia.

Seconda divisione

Alla morte di Ferdinando, avvenuta nel 1564, l'Austria venne nuovamente divisa tra i suoi tre figli: al primogenito Massimiliano II andò l'Austria propriamente detta, al secondogenito Ferdinando II il Tirolo e l'Austria Anteriore e al terzogenito Carlo II la Stiria, la Carinzia e la Carniola. Nonostante la divisione, i tre fratelli governarono comunque assistendosi reciprocamente in particolare per la difesa dei territori asburgici dai Turchi ottomani.[73]

A parte i costanti scontri sulla frontiera orientale, all'interno dei confini furono anni di sostanziale pace. Gli Asburgo furono capaci di tenere l'Austria al di fuori delle costanti guerre di religione e di evitare gli eccessi e i fanatismi che si riscontravano in Germania. Il paese venne coinvolto solo marginalmente dal fenomeno della "caccia alle streghe", grazie anche una legge di Massimiliano II che proibì i processi sull'accusa di stregoneria; l'unica donna messa al rogo fu Elisabeth Plainacher nel 1583.[74] In un tale clima di tolleranza le attività scientifiche poterono prosperare. Ad esempio Giovanni Keplero, perseguitato perché protestante, trovò per un periodo riparo a Graz.[75] Nonostante ciò gli Asburgo fecero di tutto per continuare l'opera, iniziata da Ferdinando I, di ripristino del cattolicesimo in Austria a spese dei luterani.[76] Protagonista di questi sforzi fu il potente cardinale e vescovo di Vienna Melchior Khlesl, già alto funzionario dell'arciduca Mattia d'Asburgo, quest'ultimo nipote di Massimiliano II.[77]

Il periodo tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo è ricordato anche per la creazione dei primi impianti industriali: segherie, forni, vetrerie, officine di produzione di utensili e armi, birrifici e manifatturiere tessili iniziarono a comparire nelle terre dei latifondisti. La metallurgia compì validi progressi e nel Tirolo erano in funzione miniere così grandi da arrivare a impiegare fino a 10000 addetti. Nelle città iniziarono ad essere realizzate abitazioni civili in pietre e mattoni, le condizioni di vita anche per la popolazione più povera andavano migliorando progressivamente.[78]

Il XVII secolo

Nel 1619, alla morte senza eredi di Mattia II, i territori del ramo d'Austria degli Asburgo furono nuovamente riuniti sotto un unico arciduca: Ferdinando II d'Asburgo. Ferdinando continuò la politica di intolleranza religiosa verso la quale si era indirizzato negli ultimi anni il suo predecessore e che aveva portato all'inizio della sanguinosa guerra dei Trent'anni che da lì a poco avrebbe coinvolto tutta l'Europa. Nel conflitto gli Asburgo si schierarono dalla parte dei cattolici alleati con la Spagna governata da un ramo della propria famiglia, tuttavia l'Austria fu in gran parte risparmiata dagli eventi bellici. Soltanto nel 1645 Vienna venne minacciata dalle truppe del feldmaresciallo svedese Lennart Torstenson che però furono costrette a ritirarsi in vista della città perché decimate dalla dissenteria e con scarse riserve di viveri.[79]

La guerra religiosa fu un pretesto per gli Asburgo per tentare di dominare l'Europa; ma i loro piani fallirono dopo una serie di sconfitte contro i Paesi protestanti. Il conflitto si concluse con la pace di Vestfalia del 1648 e l'Austria perse alcuni territori di scarsa rilevanza ma la figura dell'Imperatore, da tempo saldamente associata alla famiglia Asburgo, ebbe un fortissimo declino di autorevolezza diventando un ruolo praticamente simbolico in un Sacro Romano Impero diviso in una miriade di stati su cui Ferdinando III non poteva imporre alcunché. Se ciò segnò l'inizio del declino asburgico sullo scacchiere europeo, significò anche un maggior interesse della famiglia sulle questioni politiche, economiche e culturali sul territorio dell'Austria visto che era rimasto l'unico su cui poter imporre il proprio potere. Nonostante la sconfitta, in Austria non fu permessa la libertà di culto, rimanendo il cattolicesimo la religione ufficiale.[80]

La guerra lasciò l'Austria in balia di governanti deboli, corrotti e ottusi dall'intolleranza religiosa. Già nel 1623 vi era stata una nuova divisione dei territori con il Tirolo affidato a Leopoldo, fratello di Ferdinando; nel 1657 a capo del ramo austriaco si trovò Leopoldo I d'Asburgo, figlio di di Ferdinando III.[81]

Nel 1663 Leopoldo si trovò ad affrontare gli ottomani che, al comando del gran visir Fazıl Ahmed Köprülü, mossero guerra conto l'Austria costringendo l'imperatore Leopoldo I a chiedere aiuto ai principi tedeschi e a tutti i cristiani d'Europa. L'anno seguente gli ottomani giunsero poco lontano da Vienna e solamente l'intervento del generale imperiale Raimondo Montecuccoli poté fermarli sconfiggendoli nella battaglia di San Gottardo. Leopoldo, salutato come vincitore, poté siglare con il sultano Mehmed IV la Pace di Eisenburg che, tuttavia, venne giudicata da molti sudditi asburgici come troppo generosa nei confronti del nemico.[82]

Tra il 1669 e il 1670, per volere soprattutto della moglie di Leopoldo, Margherita Teresa di Spagna, vi fu la seconda cacciata degli Ebrei da Vienna poiché accusati di essere causa della morte del figlio primogenito e dell'incendio dell'Hofburg. Nel 1679 l'Austria venne colpita da una epidemia di peste che nella sola capitale fece circa 30000 morti su una popolazione stimata di 100000 abitanti. La fine della pestilenza venne ricordata con l'erezione nel 1683 della Colonna della Peste.[83]

Ai problemi interni andò a sommarsi nuovamente quello dato dal pericolo turco. L'ambizioso gran visir Kara Mustafa Pascià, dopo aver allestito uno dei più imponenti eserciti ma messo in campo dagli ottomani, fece inviare il 31 marzo 1683 a Leopoldo una dichiarazione di guerra in nome del sultano Maometto IV. La nuova guerra austro-turca si aprì con le forze ottomane che, come di consueto, si incamminarono verso Vienna dove vi giunsero il 13 luglio per metterla completamente sotto assedio tre giorni dopo. Nel frattempo molti nobili avevano lasciato la città, lo stesso Leopoldo era fuggito il 7 luglio recandosi prima a Passavia e poi a Lienz per organizzare i soccorsi.[84] Questi giunsero il 12 settembre quando i polacchi di Giovanni III Sobieski giunsero in aiuto delle truppe imperiali guidate da Carlo V di Lorena e Eugenio di Savoia, sbaragliando gli ottomani in una celebre battaglia costringendoli ad una rovinosa fuga.[85] L'anno seguente, il 1684, gli imperiali poterono passare alla controffensiva. Il 2 settembre 1685 venne ripresa Buda, nel 1688 Belgrado e l'anno successivo Niš. Nel 1689 la vittoria decisiva austriaca colta da Eugenio di Savoia nella battaglia di Zenta portò alla Pace di Carlowitz e alla fine del conflitto riportando tutti i domini ungheresi e balcanici agli Asburgo. I successi militari colti in quegli anni sul finire del XVII secolo hanno portato gli storici a parlare di "età eroica dell'Austria".[86]

L'Austria di Giuseppe I e Carlo VI (1705-1740)

Alla morte di Leopoldo l'Austria passò al figlio maggiore Giuseppe I. Egli iniziò subito una politica riformista sopratutto in campo economico per tentare di sistemare la difficile situazione delle casse prosciugate dall'impegno profuso nella guerra di successione spagnola scoppiata cinque anni prima e che Giuseppe proseguì con tenacia. L'azioni riformista promossa dall'arciduca non poté durare a lungo, il 17 aprile 1711, a soli trentadue anni, Giuseppe morì a causa di un'epidemia di vaiolo che si era diffusa per tutta l'Austria.[87]

A succedergli venne chiamato il fratello minore Carlo, in quel momento in Spagna a rivendicare la sua pretesa al trono di Spagna lasciato vacante alla morte di Carlo II ma a cui ambiva anche Filippo di Borbone. La guerra conseguente si concluse nel 1714 sfavorevolmente all'Asburgo che dovette rinunciare a riunire le due corone di Spagna e Austria ma riuscì a guadagnare numerosi territori sparsi in Europa come la Lombardia, i Paesi Bassi spagnoli e il Regno di Napoli.[88]

Carlo si trovò ad affrontare una situazione economica di grande difficoltà economica che si trascinava da tempo nonostante che il governo austriaco avesse potuto contare sulle consulenze di celebri economisti del tempo come Johann Joachim Becher, Wilhelm von Schröder e Philipp von Hörnigk. Le numerose guerre combattute dai predecessori, le altissime spese di corte imposte dal pomposo cerimoniale spagnolo e la mancanza di un efficiente servizio di contabilità e amministrazione, avevano causato un dissesto finanziario difficilmente sostenibile. I contadini lavoravano in un contesto oramai antiquato mentre la chiusura delle frontiere e le difficoltà nei commerci su ampia scala causavano il fallimento delle industrie austriache.[89]

A peggiorare le cose, nel 1716 era scoppiata una nuova guerra contro i Turchi che, nonostante le difficoltà, anche questa si risolse a favore degli austriaci grazie alle ripetute imprese del principe Eugenio di Savoia, comandante dell'esercito, che riuscì a cogliere importanti vittorie nella battaglia di Petervaradino e nell'assedio di Belgrado. Il conflitto si concluse nel 1718 con la pace di Passarowitz a seguito della quale l'Austria guadagnando il Banato, la Serbia settentrionale, una striscia di territorio bosniaco a sud e la Valacchia Minore, raggiungendo la massima espansione della sua storia. Ma gli ottomani, questa volta alleati della Russia, poterono prendere la rivincita nella guerra austro-russo-turca del 1735-1739 in cui l'Austria uscì sconfitta perdendo gran parte dei territori balcanici oltre a compromettere ancora di più la sua situazione economica.[90]

Carlo VI non si trovò ad occuparsi solo della disastrata economia austriaca e delle questioni militari ma dovette affrontare anche il problema della successione dinastica. Infatti, non riuscendo ad avere figli maschi, quindi il 17 aprile 1713 emise la cosiddetta Prammatica Sanzione, che derogava alla legge salica, ammettendo anche i discendenti di sesso femminile alla successione regale, in assenza di eredi maschi.[91] Successivamente iniziò a lavorare sul piano diplomatico affinché tutte le altre potenze accettassero tale disposizione e quindi la legittimità della successione alla figlia Maria Teresa. Perché ciò accadesse dovette scendere a gravi compromessi: per assicurarsi il sostegno dell'Inghilterra dovette sciogliere la compagnia mercantile di Ostenda affinché non facesse concorrenza, rinunciò ufficialmente alla corona di Spagna per il supporto di Filippo, alla Francia consegnò la Lorena, all'Ungheria concesse la promessa di non intaccare i suoi privilegi e ai principi tedeschi consegnò del denaro.[92] Carlo morirà il 20 ottobre 1740 mettendo fine alla discendenza maschile della linea degli Asburgo d'Austria e nonostante gli sforzi profusi in vita il riconoscimento della legittimità nella successione della figlia sarà tutt'altro che semplice.[93]

Nonostante le difficoltà, l'età di Carlo fu anche un periodo ricco nel campo culturale. Innanzitutto si assistette alla fioritura del barocco in tutta la regione con le sue sue creazioni che "corrispondevano all'accresciuto desiderio di gioia, di rappresentazione, ma anche alla situazione economica dell'Austria dopo il salvataggio miracolo della capitale".[94] La minaccia turca oramai lontana e lo svalutazione del denaro contribuirono a convincere i più ricchi ad investire nella costruzione di lussuose dimore per mettere in salvo i propri denari. Molti furono gli architetti italiani che lavorarono ai palazzi, tra cui Carlo Antonio Carlone, Domenico Martinelli e Domenico Sciassia seguiti da una seconda generazione di austriaci come Johann Bernhard Fischer von Erlach, Johann Lucas von Hildebrandt, Jakob Prandtauer, Josef Munggenast; celebri opere come il castello di Belvedere, il castello di Schönbrunn, il palazzo Kinsky e la chiesa di San Carlo risalgono a questo periodo. Nella pittura si distinsero celebri pittori come Martino Altomonte e Johann Michael Rottmayr mentre nella scultura si ricordano i lavori di Georg Raphael Donner. Anche il teatro conobbe un sostanziale sviluppo.[95]

Dinastia Asburgo-Lorena

Maria Teresa e la guerra di successione austriaca

Quando Maria Teresa successe al padre "i trattati che avrebbero dovuto confermare e difendere il suo diritto ereditario secondo la prammatica sanzione, si dimostrarono pezzi di carta senza valore". Le potenze straniere, infatti, videro in questa situazione il pretesto per ampliare i propri territori. A rompere gli indugi fu Federico II di Prussia che l'16 dicembre 1740 invase la Slesia, regione della Boemia ricca di industrie minerarie e tessili, senza una formale dichiarazione di guerra, dando inizio a quella che è conosciuta come guerra di successione austriaca. L'anno successivo l'inefficiente esercito austriaco venne sconfitto dai prussiani nella battaglia di Mollwitz; nei mesi seguenti entrarono nel conflitto dalla parte della Prussia anche Elettorato di Baviera, Regno di Spagna e Regno di Francia. L'Austria, tuttavia, poté contare sull'alleanza con l'Inghilterra.[96] Quando gli alleati giunsero a Passavia, Maria Teresa dovette fuggire in Ungheria dove, il 4 giugno, fece un accorato appello alla dieta locale riuscendo a convincere i nobili ungheresi a fornirgli delle forze che fermarono l'invasione dell'Austria, riconquistando parte dei territori perduti e evitando il tracollo della monarchia asburgica.[97] La guerra durò fino al 1748 con alterne vicende, terminando con il trattato di Aquisgrana con cui venne confermata la Prammatica Sanzione del 1713 ma la Slesia rimase in mano prussiana.[98]

Nel 1745 Maria Teresa, alla morte dell'imperatore Carlo VII di Baviera, non potendo succedergli a causa della legge salica fece incoronare il marito Francesco I di Lorena. Pertanto, l'arciduchessa Maria Teresa non sarà mai chiamata "imperatrice", né nel corso della sua vita né successivamente, ma talvolta si parlò di lei come "imperatrice d'Austria".[99]

Annoverata tra i monarchi illuminati, Maria Teresa fu artefice di numerosissime riforme che ebbero un vasto impatto sull'arretrata Austria dell'epoca. Per prima cosa mise mano alla disastrata economia introducendo un approccio simile a quello in uso nei privati, come la partita doppia. Istituì la camera aulica dei conti, abolì alcuni antichi privilegi, impose un censimento generale, organizzò il sistema tributario in maniera più omogenea. Per favorire la circolazione dei beni, il 15 giugno 1762 vennero stampate le prime monete cartacee. L'abolizione di dazi e pedaggi privati aiutarono i commerci fornendo uno sbocco alla produzione industriale da tempo arretrata.[100] Dopo 13 anni di lavoro, nel 1766 fu pronta il Codex theresianus, una delle prime codificazione di diritto privato, mentre quattro anni più tardi entrò in vigore la Constitutio Criminalis Theresiana. Dopo un acceso dibattito conseguente alle teorie di Cesare Beccaria (al tempo suddito dell'Austria) esplicitate nel suo Dei delitti e delle pene, il 2 gennaio 1776 venne abolita la tortura anche grazie all'influsso del consigliere Joseph von Sonnenfels.[101] Parte delle riforme furono anche a favore delle classi più povere, imponendo un obbligo di istruzione e limitando il potere dei proprietari terrieri sui contadini senza però intaccare i privilegi dei primi troppo potenti per farseli nemici.[102] In campo religioso Maria Teresa respinse con decisione anche le intromissioni della Chiesa nelle sue prerogative di monarca e controllò personalmente la selezione di arcivescovi, vescovi e abati;[103] inoltre adottò una politica piuttosto intollerante verso protestanti ed ebrei.[104]

Non riconoscendo il possesso della Slesia alla Prussia, Maria Teresa d'Asburgo riprese le ostilità contro Federico II, e riuscì a trovare appoggio nella Francia. Iniziò così la guerra dei sette anni (1756-1763), che non fu vinta da nessuno, però non portò alla restituzione della Slesia.

Giuseppe II e la fine dell'Antico Regime

A Maria Teresa nel 1780 succedette Giuseppe II, già succeduto al padre nel 1765 nel titolo formale di imperatore, un sovrano cresciuto dalla nuova corrente illuminista, e dai nuovi ideali che essa portò; attuò molte riforme, la maggior parte delle quali fu a discapito del clero ecclesiastico.

Alla morte di Giuseppe II nel 1790, gli succedette il fratello Leopoldo II, che nel 1791 invitò l'Europa a soccorrere la famiglia reale francese, e a sopprimere gli ideali della rivoluzione, senza interventi militari; mori alcuni giorni prima della dichiarazione di guerra della Francia all'Austria.

Questi, dopo la decapitazione dei sovrani francesi, insieme agli altri sovrani europei, creò una prima coalizione contro la Francia rivoluzionaria.

La coalizione ebbe dapprima qualche successo, ma in breve tempo cominciò ad arretrare, soprattutto in Italia, dove gli austriaci vennero sconfitti ripetute volte dal generale còrso Napoleone Bonaparte a partire dal 1796. Con il trattato di Campoformio, nel 1797, veniva consegnata alla Francia la Lombardia, mentre agli austriaci ottenevano il Veneto, l'Istria e la Dalmazia.

Età contemporanea

L'Impero austriaco

L'imperatore Francesco II guidò la terza coalizione antifrancese che subì, per opera di Napoleone, le due gravi sconfitte di Ulma e Austerlitz. In quest'occasione l'Austria cedette alla Francia anche il Veneto. Il 6 agosto 1806 Francesco II rinunciava ufficialmente al titolo di Imperatore del Sacro Romano Impero assumendo il nome di Francesco I, imperatore d'Austria.

Consigliato dal principe Metternich, già in servizio dal 1801, Francesco I entrò nel 1808 nella quinta coalizione antifrancese e dichiarò guerra alla Francia. Napoleone lo sconfisse a Wagram e arrivò con il suo esercito sino alle porte di Vienna, costringendo l'Austria a firmare l'umiliante pace di Schönbrunn, con la quale quest'ultima cedette il Tirolo, Trento, la Galizia, le province illiriche e le città di Trieste e Fiume.

Dopo la grave sconfitta subita, il primo ministro Metternich decise di cambiare tattica e volle cercare in Napoleone un alleato, in attesa del momento della rivincita. Per suggellare il patto Francesco I diede in sposa a Napoleone la figlia Maria Luisa d'Asburgo-Lorena.

Dopo le disastrose sconfitte dei francesi a Lipsia (16 - 18 ottobre 1813) contro le truppe della sesta coalizione antifrancese (alla quale il 12 agosto si era unita anche l'Austria) ed a Waterloo (1815), venne istituito il Congresso di Vienna. Esso si aprì a Vienna nell'ottobre del 1814 e vide riuniti i più grandi sovrani e governanti d'Europa.

Il congresso prevedeva il ripristino degli antichi regimi europei e il ritorno alla situazione politico-territoriale precedente la rivoluzione francese e le guerre napoleoniche, con l'eccezione dei territori dell'ex Repubblica di Venezia e della Lombardia che andarono a formare il Regno Lombardo Veneto, dipendente dall'Impero austriaco. L'Austria riprese tutti i territori in Italia, in Polonia e nei Balcani, e formò la Santa Alleanza con Russia e Prussia, il cui compito era la reciproca difesa da rivolte filofrancesi, o di indipendenza.

Francesco I d'Austria, profondamente condizionato dal primo ministro Metternich, continuò la sua politica accentratrice e tradizionalista, riducendo lo Stato al dispotismo; ciò mise le basi per i moti rivoluzionari del 1848.

Dopo la morte di Francesco I, salì al trono imperiale il figlio epilettico Ferdinando I d'Austria, che allo scoppio dell'insurrezione viennese del 1848 si ritrovò a congedare Metternich e a fare generose concessioni ai rivoltosi; poi, però, fuggì via dalla capitale lasciando tutto nelle mani dei generali dell'esercito.

La situazione si fece critica allo scoppio di pesanti rivolte in Ungheria e in Italia dove, sollecitato dai rivoltosi, il Regno di Sardegna dichiarò guerra all'Austria. Si aprì così la prima guerra di indipendenza italiana, che si concluse con la conferma del dominio austriaco su tutto il Lombardo-Veneto.

Ferdinando I, nello stesso anno, abdicò a favore di Francesco Giuseppe. Il nuovo imperatore, che aveva combattuto a fianco del generale Radetzky, assunse il nome di Francesco Giuseppe I. Nel tentativo di creare uno Stato centralizzato, egli creò un'efficiente burocrazia e un esercito ben organizzato; grazie a questo e all'aiuto dei russi, vennero represse le rivolte in Italia e in Ungheria.

L'impero austriaco combatté due importanti guerre, contro piemontesi e francesi, e contro piemontesi e prussiani, entrambe perse, cedendo agli italiani la Lombardia nel 1859 e il Veneto nel 1866; tali guerre sono rispettivamente la seconda e la terza guerra d'indipendenza italiana. Con ciò ebbe termine l'egemonia austriaca in Italia. L'impero si trasformò, con la formazione dell'Austria-Ungheria nel 1867, in base a un compromesso tra austriaci e ungheresi.

Nel 1867 Francesco Giuseppe firmo l'Ausgleich, un compromesso che divideva l'Impero Austriaco in Impero d'Austria e Regno d'Ungheria, politicamente e militarmente erano uniti ma, in quanto a politica interna e amministrazione, due entità separate.

Con il crescente interesse dell'Austria-Ungheria e della Russia per i Balcani, si crearono forti tensioni all'interno del reich asburgico, che portarono l'Austria a firmare un'alleanza con la Germania e l'Italia.

La Prima guerra mondiale

Nel 1914 in seguito l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo, esplose la prima guerra mondiale, dovuta a un complesso sistema di alleanze tra gli Stati europei, che vide schierati da una parte le potenze centrali (Austria-Ungheria, Germania), dall'altra quelle occidentali (Francia, Regno Unito e, dal 1915, Italia) e la Russia.

Gli austriaci, alleati dei tedeschi, ebbero numerose vittorie sulle potenze alleate, ma quella che avrebbe dovuto essere una guerra lampo, si trasformò in una logorante guerra di trincea; nonostante ciò l'Austria-Ungheria sconfisse gli italiani a Caporetto, facendoli indietreggiare fino al fiume Piave.

Gli eserciti delle due grandi potenze centrali riuscirono per quattro anni a difendere i confini dalla Francia, dalla Russia, dall'Italia e dal Regno Unito, che aveva creato un enorme blocco navale all'Austria e alla Germania; ciò fece scoppiare in entrambi i Paesi tensioni, che nell'Impero austro-ungarico si trasformarono in vere e proprie rivolte: le numerose nazionalità comprese nell'impero decisero di prendere l'indipendenza con la forza.

Con lo scoppio nell'ultimo anno della guerra di queste rivolte e con la sconfitta a Vittorio Veneto, l'Austria si trovò impossibilitata a continuare la guerra, e firmò l'armistizio nel 1918, che però non contribuì a risolvere i problemi interni del Paese. Nel 1916 morì Francesco Giuseppe, a questi gli successe Carlo I, che perdendo la guerra (1918), in seguito a molteplici eventi, fu condannato all'esilio, e i domini asburgici furono definitivamente divisi in repubbliche indipendenti. Si noti però che in Ungheria la monarchia venne de iure ristabilita sino al 1945, ciò nonostante dopo la guerra nessun sovrano portò la Corona di Santo Stefano.

Prima Repubblica Austriaca

La storia della cosiddetta Prima Repubblica Austriaca inizia con la sconfitta dell'Austria-Ungheria nella prima guerra mondiale. L'imperatore Carlo I venne esiliato a Madera, e si proclamò così la repubblica in Austria.

L'esperienza democratica austriaca fu segnata dalle difficoltà economiche e da continui conflitti politici interni, tra socialdemocratici e cristiano-sociali: ciascuno di questi partiti disponeva di gruppi paramilitari. Con l'obiettivo di salvaguardare l'indipendenza del suo Paese, Engelbert Dollfuss, appoggiato dai nazisti, guidò un colpo di Stato, dando vita nel 1933 a un regime autoritario (austrofascismo).

A loro volta i nazisti cercarono di prendere il potere con un fallito putsch, nel quale Dolfuss rimane comunque ucciso, nel luglio 1934. Invano il suo successore, Kurt von Schuschnigg, cercò di mantenere il Paese indipendente, ma nel marzo 1938, a seguito di un plebiscito, l'Austria venne occupata dalle truppe tedesche, completando l'Anschluss.

L'Austrofascismo

In Austria ci fu il Fronte Patriottico, fondato da Engelbert Dollfuss, che salì al potere nel 1932; nel 1933 sciolse gli altri partiti e ne fece arrestare i deputati instaurando un breve regime conservatore e autoritario. Essendo un regime apertamente nazionalista e filofascista stipulò con l'Italia un patto di alleanza, su posizioni di opposizione all'Anschluss.

Nel 1934 Engelbert Dollfuss fu ucciso durante un tentativo di colpo di Stato da parte di nazisti austriaci. La politica di Dollfuss fu portata avanti ancora dal suo collaboratore Kurt von Schuschnigg fino all'annessione (1938) dell'Austria al Terzo Reich.

L'Anschluss del 1938

Infiammati dagli appelli demagogici di Adolf Hitler, i nazisti austriaci istituirono un "regno del terrore", che peggiorò dopo le elezioni vittoriose dell'aprile 1932. Per mettere in scacco il potere dei nazisti austriaci, che pretendevano l'unione con la Germania nazista, il Cancelliere Engelbert Dollfuß nel 1933 passò al governo per decreto, istituendo quindi un regime autoritario e mettendo fine al parlamentarismo, orientandosi verso l'Italia fascista. L'assassinio di Dollfuss e di molti suoi sostenitori da parte dei nazisti (25 luglio 1934) facilitò il dominio politico e culturale dei nazisti austriaci.

Dopo una lunga campagna politica, che comprese le minacce di guerra di Hitler, un avvocato nazista, Arthur Seyß-Inquart, venne nominato Ministro dell'interno e in seguito Cancelliere e Ministro degli Esteri, ma solo per un paio di giorni - e a distanza di anni - per entrambi gli incarichi.

L'11 marzo 1938 la Germania annunciò l'annessione (Anschluss) dell'Austria, che divenne una qualunque regione geografica tedesca comunemente denominata Ostmark. Il fedelissimo di Mussolini Manlio Morgagni, presidente e direttore generale dell'agenzia Stefani, scrisse al Duce da Vienna subito dopo l'Anschluss, sottolineando i sentimenti non entusiasti della popolazione: "L'attuale spirito di Vienna è caratterizzato dalla sorpresa e delusione per il modo violento in cui l'Anschluss è avvenuto e per le conseguenze che la città e i cittadini hanno dovuto risentire. Ritengo di non esagerare nell'affermare che gli stessi nazionalsocialisti locali avvertono tutto ciò"[105].

Questa fusione della nazione tedesca durò fino alla fine della seconda guerra mondiale nel 1945.

Seconda Repubblica Austriaca

La cosiddetta Seconda Repubblica Austriaca fu fondata nel 1955 con il ripristino dell'indipendenza dell'Austria dopo la seconda guerra mondiale.