Storia di Siracusa nel periodo post-unitario: differenze tra le versioni

m smistamento lavoro sporco e fix vari using AWB |

→Prima guerra mondiale: giungo? |

||

| Riga 113: | Riga 113: | ||

{{Citazione|5 giugno combattimento navale. Alle 6 ½ lavoravo da un’ora tranquillamente in Museo, quando fui scosso da un violento cannoneggiamento di tutte le batterie della difesa costiera di Siracusa; quattro batterie compresa una da 120 [...] Centinaia di persone, parlo più del popolo, svegliate dal sonno mattutino assistevano dai bastioni al tragico e doloroso spettacolo [...]|[[Paolo Orsi]], Siracusa 5 giugno 1918; attacco navale tedesco presso la costa.}} |

{{Citazione|5 giugno combattimento navale. Alle 6 ½ lavoravo da un’ora tranquillamente in Museo, quando fui scosso da un violento cannoneggiamento di tutte le batterie della difesa costiera di Siracusa; quattro batterie compresa una da 120 [...] Centinaia di persone, parlo più del popolo, svegliate dal sonno mattutino assistevano dai bastioni al tragico e doloroso spettacolo [...]|[[Paolo Orsi]], Siracusa 5 giugno 1918; attacco navale tedesco presso la costa.}} |

||

Il 10 |

Il 10 giugno, sempre alle prime ore del mattino, l'attacco si ripeté: |

||

{{Citazione|10 |

{{Citazione|10 giugno. Giorno di battaglia anche questo. Verso le 7 si avvicinava a Siracusa un grande convoglio di 7-8 piroscafi, quando un cannoneggiamento di una violenza estrema mi fa accorrere [...] Tutta Siracusa ancora assonnata è sui balconi di levante [...] Alle 9 uno scoppio formidabile, che parve scossa di terremoto, mette in allarme tutta la città! [...] i Teutoni da oltre 2000 m., e malgrado la presenza di molte siluranti e guardacoste gli aveva lanciato il secondo proiettile, che lo sbagliò per poco, andando invece a scoppiare negli scogli davanti le scuderie dell’esercito e provocando terrore e fuga nelle masse di genti che gremivano i bastioni. Si dice che centinaja di vetri siano andati infranti dalla tremenda vibrazione. Ma il piroscafo, come Dio volle entrò a passo di lumaca, salvo in porto però con quattro morti a bordo|[[Paolo Orsi]], Siracusa 10 giugno 1918; attacco navale tedesco presso la costa.}} |

||

L'Orsi, nel frattempo, divenne responsabile delle colonie di sfollati di guerra che dal Nord ebbero riparo in città: i siracusani accolsero circa 4.000 profughi tra [[Veneto|veneti]] (tra cui molti [[venezia]]ni), [[istria]]ni e [[Friuli-Venezia Giulia|friulani]].<ref name=Orsi>''Paolo Orsi, la guerra e Palazzolo Acreide: diario di viaggio nell'estate del 1918'' di Beatrice Basile, Anita Crispino, in ''Viaggio in Sicilia. Racconti, segni e città ritrovate. Atti del X Convegno di Studi'' (a cura di ), [[Caltanissetta]] 2014, pp. 331-351 {{ISBN|9788882414412}}.</ref> |

L'Orsi, nel frattempo, divenne responsabile delle colonie di sfollati di guerra che dal Nord ebbero riparo in città: i siracusani accolsero circa 4.000 profughi tra [[Veneto|veneti]] (tra cui molti [[venezia]]ni), [[istria]]ni e [[Friuli-Venezia Giulia|friulani]].<ref name=Orsi>''Paolo Orsi, la guerra e Palazzolo Acreide: diario di viaggio nell'estate del 1918'' di Beatrice Basile, Anita Crispino, in ''Viaggio in Sicilia. Racconti, segni e città ritrovate. Atti del X Convegno di Studi'' (a cura di ), [[Caltanissetta]] 2014, pp. 331-351 {{ISBN|9788882414412}}.</ref> |

||

Versione delle 21:04, 14 giu 2021

La storia di Siracusa nel periodo post-unitario concerne gli avvenimenti significativi che hanno coinvolto la città dagli ultimi anni delll'800 fino all'avvento del fascismo.

Contesto

Periodo post-unitario

Dalla provincia di Noto alla provincia di Siracusa (1865)

Nel 1865 ebbe fine la contesa tra le città di Noto e Siracusa per il titolo di capoluogo di provincia: i siracusani, che non avevano mai accettato il proclama punitivo emanato da Ferdinando II delle Due Sicilie nel 1837, videro nella nascita della nuova nazione Italia l'occasione per far cancellare dalla legge quanto era stato stabilito dai Borbone a seguito dei moti insurrezionali. Vennero scelti dei rappresentanti per Siracusa da mandare a Torino, nella capitale savoiarda: una prima proposta venne accolta già nell'aprile del 1862, ma le questioni belliche e politiche ancora aperte sulla formazione della neo-nazione (le conseguenze della Giornata dell'Aspromonte), costrinsero a procrastinare la data in cui il parlamento si sarebbe occupato della proposta di legge dei siracusani. La seduta infine si tenne nel febbraio del 1865 e l'esito consentì a Siracusa di riappropriarsi del suo antico titolo.[1][2]

Il ritorno del colera e calamità naturali (1867 - 1870)

Il colera aveva fatto la sua prima comparsa nell'area geografica del siracusano durante l'estate del 1837 e qui fece grande strage di vite umane: nell'allora provincia di Siracusa (al cui interno era compresa anche l'odierna provincia di Ragusa) le vittime furono oltre 7.000,[3] delle quali 1.869 nella sola città di Siracusa[4] (che all'epoca contava appena 10.000 abitanti[5]). La gravità dell'epidemia portò ai disordini politici sopra narrati, che infine istigarono i siracusani a unirsi alla rivoluzione della Sicilia contro la monarchia dei Borbone.

Una seconda epidemia di colera si verificò a Siracusa nel 1855, risultando meno grave della precedende, causando comunque in città la morte di 107 persone.[4] Nel 1867, per la terza volta, il colera afflisse Siracusa: parve giungere a causa degli spostamenti delle truppe militari (molti siciliani, tra cui il siracusano Gaetano Fuggetta, medaglia d'oro al valor militare, erano da poco rientrati dai campi veneti di Custoza, dove si era combattuta l'omonima battaglia per sottrarre il Regno Lombardo-Veneto all'Impero austriaco e annetterlo al Regno d'Italia);[6] con esse sopraggiunse il temuto morbo asiatico: nel volgo di Siracusa si ricominciò, come nel 1837, a parlare di veleni e di complotti; la gente abbandonò in massa la città per riversarsi nelle campagne. Risultando purtroppo inutili i cordoni sanitari posti via terra e via mare, i siracusani affrontarono stavolta l'epidemia con più coscienza ed efficacia: mantennero l'igiene della città sempre elevato, convertirono i palazzi in ospedali e impedirono ai malati fuoriusciti di rientrare nel centro urbano, ospitandoli piuttosto nei lazzaretti di campagna.[7] Nonostante i rimedi messi in atto e nonostante questa terza epidemia sia stata definita molto meno cruenta della prima, essa fece comunque oltre 400 vittime tra i cittadini di Siracusa.[4][7]

Alla malattia seguì la carestia: il 1868 fu un altro anno funesto per i siracusani; particolarmente colpiti da una dura penuria di alimenti. Tantissimi abitanti della provincia - soprattutto le zone rurali - si riversarono in città, chiedendo del pane e del lavoro. Il comune di Siracusa riuscì in qualche modo a sostenere le richieste alimentari, grazie ai rifornimenti di grano che venivano effettuati dalla Grecia e dall'Egitto, tuttavia continuarono a scarseggiare gravemente i posti di lavoro.[8]

Nel 1870, la siccità, che perdurava già da diversi anni, provocò in città il ritiro della acque dolci: smise di sgorgare la fonte Aretusa e si prosciugarono i pozzi. Lo storico Serafino Privitera, testimone oculare di quegli eventi, definì tali fenomeni naturali come «rari e sorprendenti», al contempo descrisse la paura che essi provocarono nel popolo aretuseo, il quale li percepì piuttosto come cattivi presagi e segni di una prossima fine dei tempi.[9] Ma nel settembre di quell'anno, piogge copiose, dapprima fangose e rossastre, poi limpidi e abbondanti, riportarono l'acqua nei fiumi e nelle sorgenti.[9]

A far tribolare l'animo del volgo aretuseo in quel 1870 contribuì inoltre il manifestarsi di un'eclissi di sole totale (eclissi solare del 22 dicembre 1870): mentre molti scienziati si erano dati appuntamento di proposito a Siracusa (essi erano giunti da altre parti d'Italia, da diversi paesi d'Europa e anche dalla lontana America), proprio per beneficiare della vista offerta dai punti zenitali di Siracusa e osservare al meglio il fenomeno celeste, nel momento in cui furono visibili le stelle, tra gli abitanti del luogo vi fu sgomento e, afferma il Privitera, solo quando il sole fece la sua totale ricomparsa scoppiarono grida di giubilo.[9]

I fasci siciliani

Il Novecento

Il fenomeno migratorio

Alla fine del XIX secolo prese il via, massivamente, il fenomeno migratorio italiano, dapprima riguardante in particolar modo il Nord Italia e solo in seguito estesosi anche alla Sicilia: tra tutte le province siciliane, quella siracusana fu la più restia all'emigrazione; dal 1870 al 1900 pochissimi siracusani lasciarono la propria terra per espatriare, al punto da incidere solo con l'1 % sul quantitativo totale degli emigranti siciliani;[10] 1% che si abbassa ulteriormente, divendendo lo 0,7 %, se si considera il numero di emigranti rispetto al numero della popolazione siracusana[11][12] (la provincia maggiormente colpita dal fenomeno migratorio fu quella di Palermo, che da sola registrò circa il 50% delle partenze regionali[11]).

Un'apertura siracusana significativa verso l'espatrio si ebbe solamente a partire dal XX secolo e toccò il suo picco massimo nel 1913, quando in un sol anno espatriano circa 21.000 uomini e donne[12] (in totale, nel decennio che va dal 1901 al 1913, espatriano 124.194 siracusani, pari al 26% della popolazione provinciale[11]), alzando al 12% la percentuale della sua contribuzione all'espatrio complessivo dei siciliani.[11] Nel secondo decennio del Novecento il fenomeno migratorio andò scemando: alterato in un primo momento dagli effetti della prima guerra mondiale (1914 - 1918) e appiattito in maniera definitiva dalle nuove regole restrittive imposte all'emigrazione di massa.[12]

Siracusa rappresentò un'eccezione anche riguardo alle scelte delle sue mete per l'espatrio: mentre la maggior parte dei siciliani si stabilì nei paesi d'oltreoceano, e in particolar modo negli Stati Uniti d'America, i suoi abitanti, almeno fino al 1905, preferiono rimanere nei paesi europei e nel Mediterraneo; tra questi l'Egitto fu una scelta ricorrente per i siracusani (difatti, nel 1906, tra gli italo-egiziani d'Alessandria d'Egitto la comunità operaia siracusana appare tra le più numerose[13]), così come ricorrrente fu l'espatrio verso l'Algeria,[10] ma anche verso la Tripolitania e la Tunisia.[12]

In un secondo momento, invece, i siracusani si unirono al resto dei siciliani e incominciarono a dirigersi anch'essi massivamente nei paesi atlantici del Nord:[10][12] i cosiddetti siculoamericani finirono con il formare la più vasta comunità degli italoamericani. Per quel che concerne Siracusa, tra i siculoamericani particolare rilevanza ebbero gli emigranti mellilesi, trasferitisi numerosi a Middletown (Connecticut), mentre, a dispetto del nome, non va legata la nascita della Syracuse di New York (e delle minori altre Syracuse americane) alla presenza siracusana (infatti il nome newyorkese nasce prima della migrazione di massa siciliana ed è piuttosto frutto di un antico legame culturale dei coloni inglesi con l'area siracusana). Nel Nord America non mancarono episodi di discriminazione nei confronti dei siciliani e più in generale degli italiani (per approfondire: pregiudizio contro gli italiani). Il secondo paese atlantico dove la presenza dei siracusani fu maggiore risultò essere l'Argentina, nel Sud America, che però rappresentò una soluzione temporanea (gli espatri e rimpatri in Argentina erano più che altro dettati dalle necessità agricole di quel paese).[10][12] Nelle Americhe fu dove si verificò il processo di assimilazione culturale degli emigranti nella sua forma più decisa, a tratti aggressiva, avendo come risultato finale un'integrazione più rapida e profonda.[14]

Infine, durante l'ultimo periodo migratorio massivo (che si concluse negli anni '20 del '900), i siracusani, insieme agli abitanti delle altre due province orientali di Sicilia (Catania e Messina), rappresentarono la comunità siciliana più numerosa che scelse di stabilirsi in Australia, in Oceania (nel paese australe gli italiani provenivano quasi unicamente dalle regioni settentrionali, come Piemonte e Veneto).[15]

Negli anni del grande esodo, inoltre, Siracusa fu la provincia che, insieme a Catania, contribuì in maggior misura a stabilire elevati livelli di natalità nell'isola (il Novecento, difatti, rappresentò un punto di svolta epocale, poiché segnò la fine di una lunghissima fase che era stata caratterizzata da una costante decrescita demografica; rivelatasi particolarmente acuta, nello specifico, per i siracusani).[11]

Primo decennio del Novecento

Le visite del Kaiser Guglielmo II di Germania (1896, 1904, 1908)

L'Imperatore tedesco Guglielmo II di Germania, ultimo re di Prussia, approdò per tre volte in terra aretusea:

Il primo approdo si verificò nell'aprile del 1896, quando egli si trovava in crociera nel Mediterraneo, a bordo del suo Hohenzollen, e decise di fare tappa a Siracusa (la città era da tempo una delle mete finali del Grand Tour e aveva per questo motivo accolto nei secoli numerose personalità illustri). Il Kaiser venne subito circondato da una folla festante e il municipio siracusano lo omaggiò esponendo dai balconi bandiere tedesche unite alle italiane. Con l'imperatore sbarcarono anche i principi germanici, i quali si recarono con egli al fiume Anapo e alla fonte del Ciane (una tappa obbligata per chi all'epoca desiderava visitare la rara pianta del papiro). Dopo aver sostato preesso la parte archeologica della città, il Kaiser venne accompagnato nel luogo in cui era morto un suo ben noto compatrita: il poeta bavarese August von Platen-Hallermünde (August morì di febbre a Siracusa nel 1835); qui il municipio aretuseo posè una lapide commemorativa in suo onore. Questo suo primo soggiorno fu breve: calata la notte egli lasciò la città aretusea per dirigersi a Giardini Naxos.[16]

Il Kaiser volle però visitare una seconda volta Siracusa, qualche anno dopo: l'Hohenzollen si ormeggiò nuovamente in porto nell'aprile 1904 (nel 1903 Siracusa aveva inoltre accolto, per una breve visita, il re Edoardo VII del Regno Unito[17]); stavolta egli risiedette in città per maggior tempo (dal 13 aprile al 19 aprile) e stavolta il suo soggiorno divenne noto al mondo poiché da qui egli lanciò le sue prime dichiarazioni in merito a ciò che stava accadendo in Europa (una lunga missiva indirizzata al suo cancelliere Bernhard von Bülow[18]): difatti solo qualche giorno prima che l'imperatore dei tedeschi approdasse a Siracusa (8 aprile 1904), la Gran Bretagna e la Francia avevano messo da parte la loro secolare rivalità (della quale la città di Siracusa era stata una diretta testimone) per allearsi entrambe contro il riarmo della Germania; l'accordo prese il nome di Entente cordiale.[19]

Siracusa ospitò il Kaiser un'ultima volta nel 1908: Guglielmo II giunse con la famiglia imperiale e visitò a lungo uno dei più antichi monumenti aretusei: il castello Eurialo, rimanendo colpito dal suo sistema difensivo d'epoca greca (sembra che l'abbia visitato più volte). In seguito si recò dalla famiglia siracusana dei Bonanno: il barone e principe di Linguaglossa, Giuseppe Bonanno della Delia, fungeva da vice console germanico. L'imperatore volle inoltre donare una somma di denaro ai poveri della città e decorò varie personalità siracusane, tra le quali il prefetto di Siracusa Augusto Borselli, insignito dal Kaiser del grado di grande ufficiale dell'Ordine della Corona di Prussia.[20]

Il terremoto di Messina (1908)

All'alba del 28 dicembre del 1908 si verificò il distruttivo terremoto di Messina (detto anche calabro-siculo), che ebbe grande risonanza a livello mediatico (a differenza dei due terremoti più disastrosi che colpirono Siracusa nei secoli precedenti, quando la Sicilia era ancora un isolato possedimento spagnolo e le cronache di quel che vi accadeva rimanevano destinate quasi esclusivamente ai sovrani di Spagna[N 1]), causò un gravissimo numero di vittime (oltre 90.000 tra Sicilia e Calabria) e colpì l'opinione pubblica. La città di Siracusa, trovandosi abbastanza lontana dall'epicentro (che fu lo Stretto di Messina) non subì danni, solo un grande spavento per le onde anomale che dallo Stretto arrivarono fino a Malta:

Il maremoto nella zona dell'epicentro fece ritirare il mare dalla spiaggia di oltre 70 metri, per poi propagare le sue onde - furono 3 le onde devastanti[21] - sulle coste, partendo da un'altezza (run-up) di circa 10 metri; quando le onde giunsero vicino al siracusano, presso Aci Trezza, erano già scese a circa 5 metri; arrivarono ad Augusta sfiorando i 2 metri e si infransero sulle coste di Ortigia facendo registrare circa quel medesimo run-up.[22] Un'onda anomala giunse anche nell'arcipelago maltese - all'epoca colonia del Regno Unito - mettendo in allarme le forze militari inglesi, poiché l'acqua marina aveva allagato i magazzini del porto maltese di La Valletta.[23] A Siracusa, città dall'importante storia sismica, la gente fu presa dal panico quando avvertì la forte scossa e vide l'insorgere del mare, che allagò l'entrata dell'isola di Ortigia (Riva delle Poste e Piazza Pancali); le onde finirono con il trascinare sulla spiaggia aretusea anche i corpi di coloro che erano morti in Calabria.[21]

Com'era già accaduto in passato, nei momenti più concitati, i siracusani si affidarono all'intercessione della loro patrona, Santa Lucia: portarono in processione il simulacreo d'argento raffigurante la Santa fino al punto in cui l'acqua del mare era avanzata, e poiché le onde cessarono poco dopo l'arrivo della statua, i credenti siracusani ringraziarono la patrona per averli risparmiati e le eressero in quel punto un'edicola votiva (esistente tutt'oggi e denominata Santa Lucia a Riva).[24]

Mentre a Siracusa si cercava di capire cosa stesse succedendo, dei superstiti messinesi riuscirono ad arrivare fino a Catania per lanciare il primo allarme (poiché a Messina il telegrafo era collassato, come tutto il resto). Catania a sua volta avvertì Siracusa e da qui si mise in moto l'operazione di primo soccorso:

Il porto aretuseo ospitava a quel tempo una squadra britannica della Royal Navy (Sutlej, Minerva, Lancaster, Exmouth, Duncan, Euryalus), mentre nella vicina Augusta era alla fonda una squadra navale russa della Rossijskij Imperatorskij Flot (Bogatyr, Makaroff, Slava, Zesarevich). Il sindaco di Siracusa, Giuseppe Toscano, avuta notizia della devastazione messinese, andò a bordo delle navi inglesi per chiedere agli equipaggi di recarsi a Messina e iniziare a soccorrere (era il pomeriggio del 28 dicembre),[25] poi lo stesso sindaco telefonò al sindaco di Augusta, chiedendogli di informare i russi su quanto era accaduto e di domandare agli uomini dello zar di recarsi a Messina per prestare soccorso. Entrambe le squadre accettarono di intervenire e si prepararono a partire.[25] Dalla città aretusea partirono i primi viveri e anche i primi medici.[23] Nel frattempo pure Malta aveva inviato le sue navi a Siracusa e da qui esse vennero dirottate per Messina.[23]

Dato che le navi della Regia Marina si trovavano ancora lontane dalla costa siciliana (quelle che non andarono distrutte nel terremoto, essendo Messina il porto principale delle forze navali italiane in Sicilia, vennero chiamate nell'emergenza quando stavano navigando nei pressi di Napoli, per cui troppo distanti dall'epicentro sismico per raggiungerlo in tempi celeri), il respiro internazionale che tradizionalmente caratterizzava il siracusano si rivelò fondamentale per salvare quante più vite umane fosse possibile. All'alba del 29 dicembre tutte le navi partite da Augusta, Siracusa e Malta arrivarono sul luogo del disastro.

Nonostante il fatto che tra russi e inglesi vi fosse del sospetto[25] (si sospettava che gli inglesi fossero a Siracusa per sorvegliare i russi ad Augusta e, viceversa, che i russi fossero ad Augusta per sorvegliare gli inglesi a Siracusa), essi posero in atto un'efficiente macchina del soccorso. La città aretusea, nel mentre che emergeva il problema sulla vastità del numero dei profughi, fu in prima linea nell'accogliere gli sbarchi di feriti e sfollati: i marinai russi fecero avanti e indietro tra Messina e Siracusa; stessa cosa fecero gli inglesi (entrambi ritornarono una prima volta, ciascuna delle due parti con circa un centinaio di feriti a bordo, all'alba del 30 dicembre).[23][26]

Il 12 gennaio 1909 venne a dare supporto alla Croce Rossa Italiana di Siracusa la Croce Rossa tedesca, che aveva ricevuto personali ordini da parte dell'imperatore Guglielmo II di Germania. Si trattava di un reparto che si distinse per l'organizzazione: i tedeschi eressero un proprio ospedale da campo tra i siracusani, a dirigerlo vi era il dottor Franz Colmer (che aveva precedentemente prestato soccorso durante la guerra russo-giapponese).[27] Durante la missione di soccorso, degli emissari imperiali del Kaiser donarono a diversi uomini e donne della città una medaglia che recava la corona imperiale e la scritta «Siracusa 1908», in memoria dei soccorsi prestati congiuntamente.[28]

In totale la città accolse circa 3.000 sopravvissuti messinesi; tuttavia, quando si consolidarono i campi di smistamento, cifre ben più grosse di sfollati (sopra i diecimila ciascuna) furono indirizzate verso le più popolose città siciliane e italiane (la maggior parte tra Palermo, Catania e Napoli), anche se una buona fetta dei superstiti messinesi, data la situazione di stenti in cui ormai versava, finì con l'emigrare in America.[25]

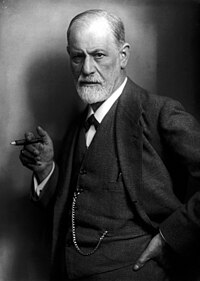

La permanenza di Sigmund Freud in città (1910)

Nell'estate del 1910 l'austriaco Sigmund Freud intraprese un viaggio di piacere nel Sud Italia che lo fece approdare in Sicilia: sbarcato al porto di Palermo, egli nutriva già da principio l'intenzione di giungere fino a Siracusa (durante il suo soggiorno nelle altre terre siciliane menzionava la città aretusea in numerose sue lettere che poi spediva alla propria famiglia):

«Siracusa doveva appunto essere la meta principale del nostro viaggio ed è considerata la città più greca d’Italia.»

Freud, che citò Siracusa come la città più greca d'Italia, giunse nell'antica terra di Archimede con grandi aspettative, tuttavia quel che vide parve deluderlo: anzitutto lo psicoanalista soffrì molto il clima di scirocco, che caratterizzava pienamente Ortigia, luogo nel quale eglì pernottò in compagnia del suo collega di viaggio Sándor Ferenczi. Inoltre, la città apparve agli occhi dell'austriaco come un luogo piccolo e maleodorante di pesce; con tali parole la descrisse: «insulsa, angusta e maleodorante e quanto a estensione ricopre ora soltanto un quinto dell'antica Siracusa[30]».

Siracusa, nei resoconti dei viaggiatori, pagava spesso il confronto con la pentapolis del passato: ad esempio, il tedesco Johann Wolfgang von Goethe non volle visitarla, dichiarando che essa di glorioso aveva solo il nome (a ciò si aggiunga la paura di Goethe per una pestilenza che a quel tempo pare affliggesse la città).[31] Un altro tedesco, il giovane Otto Weininger, contemporaneo di Freud, soggiornando in città asserì invece che qui egli non avrebbe potuto che nascere o morire, mai vivere, poiché considerava Siracusa come il luogo più singolare (strano, eccentrico) del mondo.[32] Il viennese Sigmund Freud ebbe in sostanza sentimenti contrastanti per Siracusa: dopo averla idealizzata e criticata, finì con l'apprezzarla: lo colpì soprattutto il museo archeologico siracusano, che all'epoca era diretto dal roveretano Paolo Orsi (il quale, spesosi molto nelle campagne di scavi archeologici sul territorio, ne sarebbe rimasto a capo fino al 1934); la sua attenzione venne catturata da una collezione di arcaiche statuette femminili dette mulĭē̆bris (caratterizzanti la dignità e il ruolo della donna), la cui osservazione lo portò a concluedere il pensiero di quel concetto che da lì a breve avrebbe preso il nome di complesso di Edipo; il 24 settembre 1910, in merito a ciò, scrisse al suo allievo Carl Gustav Jung:

«[...] la Sicilia è la regione più bella d’Italia [...], ha conservato pezzi veramente unici della grecità scomparsa, reminiscenze infantili che consentono di trarre conclusioni riguardo al complesso nucleare.»

Freud fu portato a visitare i papiri del Ciane (l'austriaco portò con sé uno di questi papiri, ornandovi in seguito il calco del suo bassorilievo Gradiva, posto nel suo studio di Vienna[33]) e presso la fonte Aretusa visitò la statua dedicata ad Archimede, scolpita nel 1870 dal poliedrico milanese Ignazio Villa (odiernamente posta all'interno del liceo scientifico siracusano Orso Mario Corbino); la figura del matematico dovette colpirlo in particolar modo, poiché la sognò: l'Archimede con lo specchio ustorio divenne il suo decano universitario, che con una lampada al posto dell'arma incendiaria lo conduceva nella località dove egli avrebbe potuto tenere le sue conferenze sulla psicoanalisi, che un tempo non gli erano state concesse. Lo sguardo del suo Archimede scrutava l'orizzonte in attesa, così come quello di Siracusa attendeva l'invasione dell'esercito romano. Freud disse che nel suo sogno vi era il desiderio di vendetta e di grandezza. Lo associò alla forte impressione che gli fece la scultura aretusea e lo inserì nei suoi studi sull'interpretazione dei sogni.[33][34]

Mentre si svolgeva il soggiorno di Freud e del suo amico Ferenczi, in Ortigia cominciarono a circolare le voci sulla nuova epidemia di colera che stava tormentando Napoli; vi era il forte timore che potesse affliggere nuovamente anche la Sicilia. Freud annoterà nel suo diario di viaggio come i siracusani prendessero estremamente sul serio tutto ciò che riguardasse il temuto colera. Il pensiero di rimanere bloccati in nave a causa dell'epidemia preoccupò i due stranieri, i quali, afflitti anche dal clima umido che mal sopportavano («C’è un’atmosfera un po’ paralizzante e qualcosa di opprimente nell’aria, il cielo non è terso, tutto è attutito, un po’ perturbante[33]» descriveva Freud), decisero di interrompere lì il loro viaggio in Sicilia:

«Siracusa è stata ancora stupenda, ma il mio talento edonistico è appagato. Ho visto talmente tante cose belle, grandiose, uniche.»

La guerra italo-turca

Nell'autunno del 1911 l'Italia dichiarò guerra alla Turchia perché intenzionata a portare sotto il suo controllo la Libia; a quel tempo governata dai sultani di Costantinopoli. Il conflitto durò circa un anno e creò molta tensione tra le potenze occidentali. L'Italia infine ottenne l'annessione della Tripolitania, della Cirenaica e del Fezzan (fu la disputa che diede l'avvio alle nuove guerre del XX secolo). In quanto terra di confine, Siracusa fu chiamata a partecipare attivamente alle operazioni coloniali: divenne luogo di imbarco e di sbarco per le truppe del Regio Esercito e divenne altresì il luogo scelto dal governo italiano per mettere in comunicazione la nazione con le nuove terre d'Africa: da una delle sue spiagge, odiernamente individuata con precisione presso la costa dell'Arenella (Siracusa sud), fu stabilito di far partire due grossi cavi telegrafici sottomarini (profondità massima 75 metri sotto il livello del mare, la minima 5 metri) che, rispuntando uno nella spiaggia di Tripoli (550 km) e l'altro nella spiaggia di Bengasi (750 km), avrebbero consentito all'Italia di tenersi in costante aggionamento con le sue colonie.[36]

I lavori di posa furono affidati alla ditta milanese della Pirelli, con a capo l'ingegnere Emanuele Jona, ma poiché uno dei cavi - il Siracusa-Bengasi - risultò essere eccessivamente lungo da posare sott'acqua, furono chiamati in causa gli strumenti marini degli inglesi (non ostili all'Italia durante la guerra al sultano), i quali accettarono di partecipare con la Pirelli alle operazioni: la loro posacavi battezzata Cambria e il Città di Milano posarono con successo la parte centrale del cavo. Nel 1912, con l'aggancio Siracusa-Tripoli, vennero ultimati i lavori.[36] I cavi risultano tutt'oggi (nel XXI secolo) esistenti: recentemente (nel 2019) un gruppo di subacquei altofondalisti siracusani ha tracciato l'intero percorso dei suddetti cavi, scoprendone in totale 4: di 2 di essi non se ne conosce né l'origine né la meta (uno risulta tranciato, l'altro risulta dirigersi al centro del Mediterraneo).[37]

Prima guerra mondiale

Il conflitto che si aprì nel 1914, scaturito in un clima generale fortemente teso e sviluppatosi nel teatro geograficamente sensibile dei Balcani, fu il primo che storicamente assunse proporzioni globali. Allo scoppio della guerra il Regno d'Italia faceva parte della Triplice alleanza: insieme all'Austria-Ungheria e alla Germania; queste due ultime nazioni erano entrate in guerra, ma l'Italia, vincolata a un intervento armato al loro fianco solo in caso di difesa, rimase inizialmente neutrale. Il classico ruolo di terra d'approdo della Sicilia venne in questo scenario profondamente compromesso, poiché le navi che entravano nei suoi porti rischiavano di divenire da un momento all'altro navi nemiche.

Siracusa era entrata da qualche tempo in stretti rapporti con la marina tedesca del Kaiser, motivo per il quale, allo scoppio della guerra, numerose navi germaniche trovarono riparo nel suo porto.[38] Ciò comportò anche la discussa presenza, nell'agosto del 1914, della SMS Goeben e della Breslau (giunte ufficialmente una prima volta nel gennaio 1914[39]), con a bordo il contrammiraglio Wilhelm Souchon: discussa poiché il loro approdo, notturno, sarebbe avvenuto durante l'inseguimento alle stesse da parte degli inglesi e all'insaputa di questi ultimi; nonostante i britannici tenessero la loro flotta, proprio in quei momenti, a sud di Siracusa e a guardia di Malta.[40] Si narra che il vice-console germanico di Siracusa, il barone Giuseppe Bonanno della Delia, avesse accolto i tedeschi nel suo palazzo nobiliare (l'edificio, sito in via Mestranza, sarà in seguito quasi totalmente distrutto dai successivi bobardamenti); qui Souchon e i suoi ufficiali avrebbero infine deposto i loro testamenti - da far recapitare alle rispettive famiglie -, prima di salpare alla volta dei Dardanelli (la Germania aveva da poco dichiarato guerra alla Russia).[N 2][41]

Dopo i primi approcci navali, la guerra divenne cruenta e fu caratterizzata dagli scontri di terra: i civili furono chiamati in massa a combattere. Perseguendo obiettivi territoriali (legati all'irredentismo italiano: come l'annessione del Trentino-Alto Adige), il Regno d'Italia nel 1915 entrò in guerra, denunciando la Triplice alleanza e unendosi, tramite il patto di Londra, alla Triplice intesa (composta da Francia, Gran Bretagna e Russia); la Sicilia, che aveva sperimentato proprio con l'Italia la sua prima coscrizione militare obbligatoria (per secoli i siciliani erano rimasti estranei alla leva coatta durante i conflitti bellici, il che aveva reso alquanto traumatico l'avvento della legge savoiarda), mandò al fronte, nei confini dell'Italia settentrionale, gran parte della propria popolazione maschile: con circa 50.000 morti, la Sicilia diede uno dei più alti tributi di sangue durante i logoranti anni del conflitto.

Siracusa e la sua provincia (all'epoca Siracusa-Ragusa) ebbero 9.000 morti durante i combattimenti (insieme alla provincia di Palermo, anch'essa circa 9.000 perdite, fu il dato più grave registrato per provincia[42]). In tale contesto furono numerosi i siciliani decorati al valore.[N 3]. La città aretusea divenne sede di arruolamento per i soldati in partenza e nel 1918 subì anche degli attacchi navali da parte dei tedeschi; il trentino Paolo Orsi li appuntò nel suo diario di viaggio:

«5 giugno combattimento navale. Alle 6 ½ lavoravo da un’ora tranquillamente in Museo, quando fui scosso da un violento cannoneggiamento di tutte le batterie della difesa costiera di Siracusa; quattro batterie compresa una da 120 [...] Centinaia di persone, parlo più del popolo, svegliate dal sonno mattutino assistevano dai bastioni al tragico e doloroso spettacolo [...]»

Il 10 giugno, sempre alle prime ore del mattino, l'attacco si ripeté:

«10 giugno. Giorno di battaglia anche questo. Verso le 7 si avvicinava a Siracusa un grande convoglio di 7-8 piroscafi, quando un cannoneggiamento di una violenza estrema mi fa accorrere [...] Tutta Siracusa ancora assonnata è sui balconi di levante [...] Alle 9 uno scoppio formidabile, che parve scossa di terremoto, mette in allarme tutta la città! [...] i Teutoni da oltre 2000 m., e malgrado la presenza di molte siluranti e guardacoste gli aveva lanciato il secondo proiettile, che lo sbagliò per poco, andando invece a scoppiare negli scogli davanti le scuderie dell’esercito e provocando terrore e fuga nelle masse di genti che gremivano i bastioni. Si dice che centinaja di vetri siano andati infranti dalla tremenda vibrazione. Ma il piroscafo, come Dio volle entrò a passo di lumaca, salvo in porto però con quattro morti a bordo»

L'Orsi, nel frattempo, divenne responsabile delle colonie di sfollati di guerra che dal Nord ebbero riparo in città: i siracusani accolsero circa 4.000 profughi tra veneti (tra cui molti veneziani), istriani e friulani.[43]

L'influenza spagnola

Tutto d'un tratto, sul finire dell'estate del 1918, i dettagliati diari di Paolo Orsi - sempre pieni di pensieri e appunti rivolti alla guerra in corso - mutarono la loro sostanza: nel siracusano si stava infatti verificando un qualcosa di così grave che fu capace di spazzare via, nel giro di poco, tutta l'attenzione dell'Orsi per la causa del suo Trentino e per le sorti della nazione in guerra; egli in quelle settimane ebbe parole quasi esclusivamente rivolte all'evolversi di un'altra temibile situazione: imperversava in Sicilia la cosiddetta influenza spagnola o febbre spagnola (la Spagna, in quanto nazione rimasta neutrale, era stata la prima a rendersi conto di questa malattia, legando così a sé il nome, ma non l'origine).

L'Orsi è un prezioso testimone di quel che accadde, poiché la spagnola, a causa della concomitanza con i fatti bellici, finì per essere quasi del tutto dimenticata dalle generazioni successive a quelle dei primi del '900. L'Orsi si trovava in quei frangenti nei paesi iblei del siracusano e trascrisse lucide pagine su quanto stava affrontando la popolazione; da Siracusa, giorno 11 settembre, gli giunsero notizie allarmanti (le quali egli, al principio, definì come esagerate):

«Giungono voci allarmanti della salute pubblica a Siracusa. Per la febbre spagnola o popolana si muore allegramente di polmonite secca. Vi è, come al solito, molta anzi moltissima esagerazione; certo è che anche a PA [Palazzolo Acreide] vi sono numerose polmoniti secche, strane quanto mai in questa stagione.[43]»

Sebastiano Agati, noto studioso e artista siracusano dell'epoca, così descriveva l'arrivo della spagnola nella sua città natale:

«Qui sempre caldo ferocemente tropicale fatto a posta per togliere qualunque energia (…). Ora ai forti calori si è aggiunta la trepidazione per una strana epidemia serpeggiante da alcuni giorni e della quale non si sa in che modo difendersi. La chiamano influenza estiva, febbre spagnola e che so io, ma nessuno dei sanitari ha saputo fin qui dirci come è venuta e donde è venuta. In un tal giorno [13 settembre] vi furono 80 attaccati [...][43]»

La situazione si fece sempre più inquietante; Orsi dovette fuggire da Giarratana (un piccolo paese ibleo dell'area siracusana) nel quale si contavano già oltre 2.000 casi di spagnola e si verificavano per essa circa 10 decessi al giorno. Egli attraversò allora l'iblea Chiaramonte Gulfi (anch'essa sita a quel tempo nel perimetro aretuseo), trovando un paese letteralmente deserto; Orsi affermò di non riconoscere quasi più i luoghi che aveva visto prima dell'arrivo della guerra e della nuova malattia. Il conflitto bellico unito al dilagare della letale influenza avevano stroncato la forza lavoro, fiaccato i volti della gente e reso inospitali i paesaggi un tempo verdi e curati.[43]

Ospitato presso Palazzolo Acreide (prima del suo rientro in città), l'archeologo roveretano scrisse amaramente su quelli che lui definiva "suicidi" legati alla spagnola, poiché la gente del luogo, non conoscendo altri rimedi curativi, si affidava a metodi alquanto dubbi, facendosi salassare, la cui pratica aveva purtroppo unicamente l'effetto di condurli alla morte molto più rapidamente.[43] La singolarità della spagnola fu che essa risultava letale per gli infanti, per i giovani adulti, per gli uomini e le donne in buona salute, colpendo soprattutto una fascia di età che andava fino ai 40 anni; gli anziani, invece (si sostiene forse per la presenza di antichi anticorpi[43]) non venivano quasi mai duramente colpiti. La spagnola contagiò nel mondo dai 500 milioni a 1 miliardo di persone (il dato varia in base alla consultazione delle numerose fonti), uccidendone dai 25 ai 50 milioni.[43] In Italia essa colpì più duramente la Lombardia e la Sicilia; la prima con circa 36.000 morti e la seconda con circa 30.000 morti.[43][44] La Sicilia orientale patì grandemente tale pandemia: vi fu un periodo dove nella sola Catania si arrivarono ad avere quasi 100 morti al giorno (70 al giorno a Palermo)[43]).

Nonostante fosse circondata, pare che nella città aretusea non si arrivò mai a numeri così gravi, poiché dalla corrispdenza dell'Orsi si evince che i siracusani fossero sì quasi tutti infetti («La borgata S. Lucia è quasi tutta infetta [...] la via Arsenale fino ai Cappuccini tutta infetta.[43]») ma che rispetto ad altre aree qui l'epidemia assunse un carattere più benigno; essa causò comunque in totale diverse centinaia di morti in città (non se ne conosce l'esatto numero).[43] Da una statistica risultò, ad esempio, che a Lentini (pochi chilometri a nord di Siracusa) nel settembre del 1917 vi erano stati solo 9 morti, mentre nel settembre del 1918 ve ne erano stati 265 («le cifre sono di un’eloquenza spaventosa» asserì l'Orsi, il quale aggiunse: «il substrato malarico delle nostre popolazioni campestri da il più grosso contingente della mortalità»[43])

Alla fine di settembre si spezzò il crescendo drammatico negli scritti dell'Orsi;[43] tra il 27 e il 28 settembre si verificò infatti una svolta positiva nei suoi bollettini quotidiani sulla spagnola: riempitosi il cielo di nuvoloni, il 28 piovve tantissimo sopra l'area iblea, portando via l'aria calda soffocante. L'archeologo associò alla pioggia la fine di quel duro periodo; i contagi da quel momento in avanti andarono a diminuire. Il 30 settembre egli fece rientro a Siracusa, dove i medici gli dissero che speravano di aver preso il sopravvento sul male.[43] La pioggia continuò a cadere e la situazione migliorò progressivamente, tuttavia l'epidemia nella regione esaurì il proprio corso solo nella metà del 1919.[43]

Ad ottobre i taccuini dell'archeologo tornarono a concentrarsi sulla guerra; il 6 ottobre arrivò una notizia che portò una sferzata di gioia in città: era finita la guerra. Paolo Orsi descrisse la reazione dei siracusani:

«Alle ore 21 si sparge in un lampo per la città la notizia ufficiale che Austria e Germania hanno chiesto, a mezzo della Norvegia, una sospensione d’armi all’America, dichiarando di accettare le condizioni ed i capitoli della Pace promulgati da Wilson. É una esplosione di gioia in tutta la città, che dimentica il contagio. Piccole dimostrazioni, crocchi rumorosi, canti di soldati [...][43]»

Il bienno rosso, Siracusa la «provincia rossa»

Ancor prima che incominciasse il primo conflitto bellico mondiale, Siracusa e la sua provincia erano in forte stato d'agitazione politica: basti pensare che tra il 1913 e il 1914 erano stati sciolti i Consigli comunali di una decina di comuni della provincia aretusea, tra i quali figurava anche quello dello stesso capoluogo (facendole registrare un vero e proprio record in tale contesto a livello nazionale).[45] Il dopoguerra e la spagnola avevano inasprito grandemente la già delicata situazione siracusana, restituendo nel 1919 un territorio praticamente pronto all'estremizzazione:

«La provincia di Siracusa, forse per ragioni storiche, è stata sempre l'ambiente più procline all'estremismo: prova ne sono i fasci rossi del 1889-93 che nel Siracusano ebbero il loro quartiere generale. Era facile intanto per i demagoghi farsi un apostolato su masse impressionabili e pronte a quasiasi melodrammatica rivolta. Bastava che si sfruttasse l'argomento della guerra, evocando le stragi e la disciplina: bastava che si additassero i ricchi come sfruttatori e dissanguatori; che si prospettasse la possibilità di manomettere l'ordine delle cose e vendicarsi [...][46]»

La guerra e la pandemia recarono effetti devastanti sul rincaro dei prezzi; il grano divenne quasi inaccessibile per le famiglie meno agiate, mentre molti altri beni alimentari divennero introvabili; i reduci di guerra rimasero senza lavoro; il proletariato cominciò a scioperare massicciamente, chiedendo a gran voce condizioni sociali a esso più favorevoli. Nacquero grandi fermenti: sull'esempio della Russia, la cui rivoluzione portò in quei medesimi anni alla nascita della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, si sviluppò nel Regno d'Italia una rivolta del socialismo che prese il nome di biennio rosso. Siracusa fu una delle aree più fortemente investite da questo clima, tanto da venire soprannominata «la provincia rossa di Sicilia[47]» o anche «la provincia più rossa d'Italia[48]». Il perché di tale epiteto risiedette in una serie di ragioni; anzitutto nel fatto che alle elezioni politiche del 1920 i socialisti del PSI e quelli del PSRI stravinsero in tutto il perimetro siracusano, conquistando 38 dei 50 seggi disponibili (25 i socialisti e 13 socialriformisti, mentre i restanti 11 seggi andarono ugualmente a partiti di sinistra: «Blocco democratico» e Partito Popolare Italiano; nessun seggio andò alla destra[49]); Siracusa assunse allora anche l'epiteto di «roccaforte del socialriformismo[50]», mentre la vicina Lentini divenne la «repubblica bolscevica[50]», esprimendo ciascuna delle due una diversa anima del socialismo e dei diversi sentimenti dell'elettorato.

Quando Lenin nel 1920 dettò a Mosca le sue 21 condizioni, affinché tutti i partiti socialisti degli altri Stati potessero essere membri dell'Internazionale Comunista, gli italiani presenti (tra i quali figurava il siracusano di Chiaramonte Gulfi Vincenzo Vacirca) ebbero opinioni divergenti sull'accettarle o meno; a Siracusa (poco prima che a Livorno si svolgesse il decisivo XVII Congresso del Partito Socialista Italiano) si tenne un Congresso provinciale dei socialisti, il cui tema principale riguardò proprio le condizioni di Lenin: con 383 voti vinse la corrente massimilista; i comunisti ottennero invece 206 voti (tra i siracusani prevalse, insomma, la via più indipendente del socialismo; medesimo risultato si sarebbe poi verificato a Livorno[51]).

Due furono i personaggi rossi del siracusano più temuti in quel periodo: il suddetto chiaramontano Vincenzo Vacirca[46] e il lentinese Filadelfo Castro.[52] Vacirca, che per l'appunto si recò a Mosca con una delegazione del PSI per prendere parte al II Congresso dell'Internazionale Comunista, ebbe contatti con numerosi esponenti di spicco del bolscevismo russo (egli ebbe modo di incontrare anche Lenin), ma quando i moscoviti gli chiesero se fosse possibile replicare il modello di Lenin in Italia, egli gli rispose di no; gli italiani non avrebbero eseguito gli ordini di Lenin e avrebbero piuttosto creato un loro originale modello.[53] Il pensiero di Vacirca valse anche per l'area iblea: nel Congresso aretuseo (caratterizzato, si disse, dall'estremismo[54]), tra le altre cose si discusse se fosse o meno il caso di istituire pure in Sicilia i Soviet; alla fine i siciliani, seguendo le parole del chiaramontano (che li considerava come luoghi di pericolosa concentrazione di demagogia, che avrebbe reso ancor più temibili le convulsioni sofferte in quei momenti[55]) decisero di non costituirli, reputandosi non pronti per una simile gestione.[54] Vacirca fece presa soprattutto sul circondario di Modica, a sud-ovest di Siracusa (dove i socialisti controllavano ben 8 dei 13 comuni del circondario): l'antica terra di Modica divenne punto nevralgico del socialismo ibleo (Vacirca fece di Modica la sua dimora; in essa si verificò uno degli eccidi più gravi del periodo rosso e il chiaramontano venne infine costretto a emigrare in America[N 4]).

Anche a nord-est di Siracusa erano in atto agitazioni politiche notevoli: a Lentini il sindaco socialista Filadelfo Castro capeggiava numerose fila di braccianti agricoli (difatti il socialismo ibleo trovava la sua dimensione ideale non nelle fabbriche ma nell'agricoltura; da sempre il punto forte di tutta l'area sud-orientale) i quali, galvanizzati dal particolare periodo, arrivarono persino a dichiarare l'instaurazione di una Repubblica - che, com'era ovvio che fosse, nessuno riconobbe ufficialmente - di stampo leninista e bolscevico (fu un caso unico in Italia)[56] - e Castro divenne da quel momento un personaggio fortemente sospetto agli occhi delle opposizioni siracusane. Con il sindaco di Lentini vi era anche una donna combattiva dalle origini siracusane: l'attivista Maria Giudice, che giunta dalla Lombardia appositamente per partecipare al movimento socialista siciliano, fu pure lei al centro delle guerriglie che si vennero a creare tra socialisti e fascisti[57] (Maria Giudice aveva fissato, come il Vacirca, la sua dimora a Modica.[58] La Giudice venne anche incarcerata - e poi rilasciata - a Siracusa per aver prounciato dei discorsi sovversivi durante un comizio che Filadelfo Castro tenne a Lentini e che finì in tragedia: quattro morti e cinquanta feriti fu l'esito finale dello scontro con le forze dello Stato[59]).

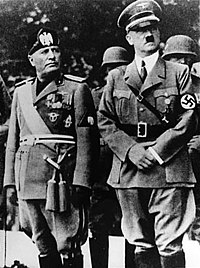

L'avvento del fascismo

L'impetuosa e travolgente adesione al socialismo da parte di una così larga fetta della provincia siracusana non lasciò indifferenti le opposizioni del governo italiano. Ben presto ai comizi rossi si contrappose, anche in Sicilia, la presenza della nuova corrente nata in Alta Italia: il fascismo, il cui nome primordiale fu «Fasci italiani di combattimento»; fondati da Benito Mussolini nel marzo del 1919 a Milano. Il primo fascio di Sicilia nacque proprio nell'area iblea, fondato da un giovanissimo ragusano (Totò Giurato, all'epoca diciassettenne) nel novembre del 1919 presso Ragusa Ibla,[60] ma fu solo nell'estate del 1920 che tale fascio prese corpo, sulla spinta diretta dell'esecutivo milanese (che lo finanziò), con l'obiettivo di contrastare l'ascesa del bolscevismo siracusano.[61] Le rappresaglie tra fascisti e socialisti, alcune gravissime in quanto finivano spesso con il lasciare morti e feriti sul campo, tormentarono particolarmente quest'area nel 1921.

Nel frattempo anche a Siracusa era nato il primo fascio (sebbene vi siano delle contraddizioni tra gli storici, sembra che si possa datare con esattazza la formazione del fascio aretuseo nella seconda metà del 1920[62]), con l'intervento determinante del segretario generale dei Fasci di combattimento, Umberto Pasella, che giunse in città per tenere un'orazione rivolta all'ideologia fascista.[62] Tuttavia, nonostante l'adesione di diversi giovani (principalmente reduci di guerra[62]), i fascisti non ottennero considerevole attenzione tra i siracusani: la città rimase, almeno inizialmente, estranea al fascismo.

Siracusa, non a caso detta roccaforte dei socialriformisti e raramente coinvolta negli episodi virulenti che stavano sconvolgendo la provincia, guardava ancora a una possibile strada verso il socialismo, guidata in quel periodo dal suo sindaco Eduardo Di Giovanni (interventista durante la prima guerra mondiale, decorato dopo aver combattutto sul Carso, massone: Maestro Venerabile della locale Loggia Archimede e infine Gran Maestro onorario a vita del Grande Oriente d'Italia).

Nel 1922 il fascismo - sostenuto dallo squadrismo (il fenomeno dello squadrismo nel siracusano fu paragonato per entità a quello padano[63] e fu estremamente violento, non trovando termini di paragone con il resto dell'isola[64]) - si rafforzò in tutta l'area (l'ultima a cedere sarà Lentini, che guidata da Castro continuerà a occupare terreni e a essere uno dei movimenti agrari più temuti della Sicilia[50]); quello stesso anno avvenne la Marcia su Roma, nel mentre Siracusa diveniva sede del Convegno regionale siciliano sull'antifascismo (controbilanciato dall'Adunata che i fascisti di tutta l'isola avevano fatto a Ragusa solo pochi mesi prima, alla presenza del segretario generale del neo Partito Nazionale Fascista Achille Starace).[65] La svolta totalitaria, che sancì la nascita della Siracusa fascista, accadde nel 1924:

Nell'aprile di quell'anno, quando ormai si era consolidato il concetto di rispondere alla violenza con altra violenza (le lotte tra socialisti e fascisti), si tennero in Italia delle elezioni politiche (quelle che avrebbero consacrato l'ascesa di Mussolini al potere) che fecero grandemente discutere; Siracusa fu tra le circoscrizioni che creò più scandalo, tanto da essere nominata espressamente in parlamento dall'onorevole Giacomo Matteotti[66] (che accusò Mussolini di essere salito al governo in maniera non chiara, non corretta in molte regioni del Sud Italia; il segretario generale del PSU sarà in seguito rapito e ucciso dai fascisti[N 5]): Mussolini aveva ottenuto in Sicilia un risultato più che soddisfacente (raccogliendo, tramite la Lista Nazionale, il 70% dei voti dei siciliani[67]), tuttavia, non in tutte le province questi voti furono legali; fu questo il caso aretuseo, dove il consenso non fu placido, ma in molti casi venne estorto con l'uso della forza.[68]

La denuncia partì dall'ex sindaco Di Giovanni, il quale, amareggiato, spedì un rapporto al prefetto di Siracusa, informandolo che durante i giorni del voto molti siracusani erano stati sopraffatti dalla violenza all'interno dei seggi: l'elettore spesso si ritrovava privato della segretezza del voto (in quanto gli veniva vietato l'accesso alla cabina) e veniva piuttosto obbligato, in un atto naturalmente intimidatorio e prevalicatore, a votare sul tavolo presidenziale, senza alcuna riservatezza e circondato da fascisti armati.[68] In alcuni paesi della provincia si verificarono casi ancor più violenti: ad Avola, ad esempio, un giovane comunista venne picchiato prima del voto e arrestato;[69] a Priolo Gargallo (a quel tempo borgo aretuseo) i socialisti e la quasi totalità della popolazione si astenettero dall'andare a votare (per protestare contro la creazione della Lista Nazionale) e i fascisti locali reagirono compiendo una spedizione punitiva nel borgo[70] (Priolo era già stato al centro delle cronache, quando, nel 1921, era stata fatta scoppiare una bomba nel treno fermo alla stazione, all'interno del quale si trovava Filadelfo Castro e il prefetto siracusano Santangelo[71]). Molto più calma fu invece la situazione nel Nord Italia, dove gli altri partiti furono lasciati liberi di gareggiare onestamente con il fascismo e dove non venne violato il riserbo dell'elettore. Nasceva così la Siracusa fascista, la cui provincia di allora viene odiernamente indicata dagli storici come la prima «provincia nera di Sicilia»[72][73] (a voler sottolineare non solamente il cambio di passo rispetto alla «provincia rossa» degli anni precedenti, ma soprattutto le robuste radici che l'organizzazione fascista era riuscita a immettere nel territorio[73]).

L'opera di fascistizzazione della società siracusana

Subito dopo le elezioni, giunse in città Pietro Gobetti (il giovane filosofo, giornalista e antifascista torinese che, denunciato inizialmente da Mussolini proprio per essersi recato in Sicilia, sarà perseguitato e picchiato dai fascisti, morendo a Parigi due anni dopo la sua visita siracusana), il quale prese qui contatto con dei gruppi aderenti alla sua Rivoluzione liberale;[74] egli inoltre si incontrò con il professore netino di politica ed economia, Gaetano Navarra Crimi, con il quale il Gobetti intratteneva un rapporto epistorale dal 1923.[75][N 6]

Pochi giorni dopo la partenza di Gobetti, arrivò a Siracusa, il 12 maggio 1924, il Duce: egli si trovava in Sicilia dal 6 maggio, giunto a bordo della Dante Alighieri, Mussolini fece la sua prima tappa a Palermo; in seguito proseguì verso l'agrigentino, arrivando a Catania e visitando l'area iblea. Siracusa fu la sua ultima tappa. Il Duce, che nei suoi più recenti discorsi aveva professato amore per l'isola di Sicilia e per il suo popolo,[76] giunto nella città aretusea disse:

«[che] sebbene visitasse Siracusa per ultima, essa aveva il primo posto nel suo spirito, perché da questa generosa provincia prese le mosse il fascismo e si irradiò vittorioso in tutto il resto della Sicilia . Avrebbe voluto che a questi cordiali, spontanei, significativi plebisciti di popolo fossero presenti i pallidi, subdoli politicanti della vecchia e passata maniera, per poter dimostrare non essere vero che la Sicilia era insensibile al fascismo.[77]»

Qualche mese dopo, le parole del Duce vennero in qualche modo sugellate, ritornando al luogo d'origine del fascismo siciliano: arrivò in luglio una delegazione di alte figure del Regime (Roberto Farinacci, Costanzo Ciano, Pietro Bolzon), le quali, recatesi presso Ragusa Ibla, fecero incidere su una lapide appesa a un muro la seguente frase: «Prima fra le città sicule, Ibla, con un suo nucleo di forti accettò l'apostolato di Benito Mussolini»[78]

Nonostante il Duce avesse affermato nel capoluogo come fossero false le voci di un'estraneità, o di un'insensibilità, siciliana verso la dottrina fascista, la direzione del PNF sentì comunque la necessità di irradiare più nel profondo il verbo del fascismo nel siracusano, accentrando le masse operaie - ancora assorbite dal socialismo - verso il sindacalismo dei fascisti; venne quindi spedito a Siracusa nel 1925 un esponente importante di questa categoria: l'umbro Tullio Cianetti (futuro ministro delle Corporazioni), che - descrivendo la terra aretusea come un ambiente «fertilissimo» per l'avvento di un'ottima organizzazione fascista[79] - affermò di poter «fascistizzare Siracusa nel giro di pochi mesi».[80][81]

La convinzione di Cianetti venne però messa duramente alla prova, al punto tale da fargli esclamare che a Siracusa, in realtà, il fascismo era niente meno che un'«aberrazione»;[81] la politica siciliana, ben lontana dall'aver assorbito correttamente il sentimento fascista, pensava solamente ai propri personali interessi: essa, volubile, era pronta a inneggiare alla stessa identica maniera Mussolini come Lenin, così come già lo fece con Giolitti, a patto che non venisse lesa dal cambiamento, asseriva Cianetti;[79] ecco perché, proseguiva il sindacalista umbro, era importante che i vertici del fascismo ignorassero i «piagnistei» e i «reclami» che sarebbero giunti loro da Siracusa, poiché facevano parte della sua azione, dura ma risoluta, contro l'antico sistema di amministrazione.[81] Quella di Cianetti si rivelò, tuttavia, una lotta almeno parzialmente persa: per il suo interesse verso l'organizzazione socialista (ad esempio egli elogiò il socialismo di Lentini, ritenendolo l'unico serio esperimento rosso di Sicilia[82]) egli venne facilmente accusato dai politici siracusani di essere filo-bolscevico e nonostante la sua negazione, questi chiesero e ottennero, nel 1926, rivolgendosi alla direzione generale fascista, di farlo trasferire lontano da Siracusa[83] (Cianetti proseguirà poi la sua carriera presso Carrara e in altri luoghi ancora, godendo comunque della fiducia personale di Mussolini; a tal proposito Cianetti sarà il solo partecipante del cosiddetto Ordine del giorno Grandi a ricevere la grazia del Duce).

Tra cultura totalitaria e colonialismo

Alla fine degli anni '20 anche Siracusa poteva dirsi una città fascista: i siracusani si lasciarono anch'essi travolgere dal clima prettamente dittatoriale del fascismo: la figura del Duce divenne motivo di venerazione e ogni suo proclama o apparizione era capace di scatenare nella folla una sorta di delirio collettivo.

La scuola, essendo luogo di ritrovo e fonte principale della formazione dell'individuo, rappresentava per il regime fascista un punto fermo su cui fare aderire in maniera categorica le dottrine del fascismo. Non era insolito leggere sui muri all'interno delle classi, in ordinato stampatello, frasi dove si inneggiava al sacrificio estremo della gioventù per la causa della Rivoluzione fascista.[85] Si incominciava già da molto piccoli ad assimilare il concetto di appartenere a una patria militarizzata.

I bambini, e poi i giovani, venivano accompagnati durante tutta la loro crescita dall'ideologia fascista: la società italiana doveva essere atletica, sportiva, oltre che obbediente e ardita; per tale motivo anche a Siracusa, come nel resto d'Italia, venivano fatte con molta frequenza gare ginniche, manifestazioni in diversi tipi di discipline, saggi di danza corali.

Anche l'incoraggiamento del regime per la ripresa delle Rappresentazioni classiche al Teatro greco di Siracusa (nate nel 1914 e interrotesi durante la prima guerra mondiale) voleva essere uno stimolo a far riemergere quella cultura classica antica che poteva essere strumentalizzata per «legittimare l'impegno civilizzatore [degli italiani] nel Nordafrica».[86] Benito Mussolini, dopo essere rimasto affascinato, disse, da uno degli spettacoli siracusani (egli nel 1924 assistette a una tragedia di Eschilo: I sette contro Tebe[87]), volle che questa città fosse la sede dell'INDA (ovvero l'Istituto Nazionale del Dramma Antico), che avrebbe avuto l'incarico di riportare sulle scene dei teatri antichi di tutta Italia, non solo della Sicilia, la rievocazione dello spettacolo classico.[88]

Seppure il regime ebbe un occhio certamente attento e di riguardo verso il mondo culturale di Siracusa (ad esempio risale a Mussolini la scelta di indirizzare, per la prima volta e in maniera seria, questa città verso l'ambiente del turismo, inserendola nel 1926 nell'elenco delle stazioni di cura soggiorno e turismo in Italia,[N 7] o la scelta del regime di farla divenire a metà degli anni '30, tramite il comitato dell'OND, sede della prima mostra etnografica di arte popolare nella nazione;[89] tenendo tra l'altro conto dell'impegno già intrapreso con i continui cicli di spettacoli classici), odiernamente si può affermare che tale attenzione non la ebbe nei confronti dell'economia e della geo-politica siracusana[90]: nel 1927 Mussolini non esitò a indebolire la posizione socio-economica siracusana, andando a tagliare in due l'omonima provincia, ricavando dalla stessa la provincia di Ragusa (il 1927 fu l'anno nel quale il Duce creò ben 17 nuove pronvince in Italia).

Il confine delle due nuove realtà territoriali venne stabilito presso Capo Passero (l'antico Capo Pachino), nonostante le proteste degli abitanti di Siracusa e le proteste degli abitanti di Modica (penalizzata per aver legato troppo il suo nome al periodo dell'apogeo rosso nel siracusano; così come Ragusa beneficiò dell'essere stata il fulcro del primo fascio siciliano[91]). Essendo comunque il territorio sud-orientale un contesto tradizionalmente molto policentrico, tutte le antiche realtà sopravvissero egregiamente ai nuovi mutamenti.[92] Tuttavia, le delusioni maggiori i siracusani le ebbero con la questione coloniale, che per essi doveva rappresentare, concretamente, un punto di svolta definitivo per il risorgimento della loro città[90]:

Quando il regime fascista conquistò altri territori coloniali (perpetrando una politica di vecchia data ma ancora in auge in Europa, la quale era su larga scala impegnata, fin dalla fine dell'800, in quella che venne detta eloquentemente «Corsa all'Africa», quasi all'apice del Nuovo imperialismo mondiale), espandendosi nell'Africa Orientale (occupazione che fu gravemente colpevole di crimini contro l'umanità), Siracusa, in quanto città marittima già toccata dal clima coloniale - essendo sede logistica delle truppe e sede telegrafica di riferimento -, si aspettava di divenire adesso la sede principale di un grosso porto per le colonie (essa voleva fungere da «centro metropolitano tra la madrepatria e le colonie»[93] e aveva anche approntato un piano urbanistico, definito come grandioso, per divenire tale[94]); ciò non si verificò. Il governo italiano, ridimensionando notevolmente gli entusiasmi coloniali dei siracusani, non acconsentì né a dare alla città il porto franco (status giuridico che Siracusa desiderava riottenere da secoli, avendolo detenuto in epoche più antiche)[95] né a fare del lido aretuseo un hub del Mediterraneo, decentrando piuttosto da essa, a più riprese, quei ponti culturali ed economici diretti verso le nuove colonie.[96]

E se fu pur vero che l'economia e il dinamismo della città, inizialmente, furono tra i primissimi beneficiari della storia coloniale italiana (significativo il fatto che qui trovava la sua sede uno dei più importanti sbocchi logistici dell'Impero mussoliniano, dato dalla stazione di Siracusa Marittima, che provvedeva a far giungere in Africa una grande varietà di merci; soprattutto generi alimentari[93]), fu vero anche che le aspettative dei siracusani erano ben più ambiziose, prevedendo molto più di quel che alla fine venne concesso loro; specie da quando era avvenuto il taglio del canale di Suez sul mar Rosso e Siracusa attendeva dall'ora di divenire tappa primaria, posta al centro del mar Mediterraneo, della via marittima che conduceva alle Indie orientali.[N 8]

Il Duce tornò in Sicilia nell'estate del 1937 (fece passare ben tredici anni tra le due sue visite), nella quale poté constatare quanto entusiasmo vi fosse da parte del popolo siciliano nei confronti del fondatore di questo novello Impero. In quell'occasione egli venne nuovamente nella città aretusea, che salutò legandola a due aggettivi ben precisi: fedeltà e vetustità. Disse infatti di essere ben lieto di ritrovarsi, dopo così tanto tempo e dopo così tanti avvenimenti «destinati a rimanere incancellabili nelle memorie della Patria», in mezzo «alla fedele gente dell'antichissima Siracusa».[97] Qui pose inoltre l'accento sull'Impero: disse che bisognava ritornare millenni indietro nel tempo, e precisamente al tempo dell'Impero romano di Augusto, per ritrovare una situazione florida e «così ardente di passione, così ricca di avvenimenti» come quella offerta dal fascismo.[97] Per il resto fu un discorso abbastanza indolente nei confronti dei siracusani: affermò che in Italia non esistevano province preferite o province trascurate dal regime, ma che tutte erano uguali davanti a Roma (divenuta nuovamente centro imperiale); che per essere premiati bisognava assumersi gravose responsabilità e adempiere al proprio dovere con il massimo rigore. Proseguì poi affermando che tutta la Sicilia, così come tutta l'Italia, «eleva un grido possente attraverso il quale il popolo esprime la sua ferma volontà di essere pronto a ogni cimento, preparato a ogni sacrificio, deciso a strappare in ogni caso la vittoria».[97]

La folla, che quella sera del 12 agosto 1937 si era radunata numerosissima in piazza del Duomo, delirò comunque per lui; non mancarono crisi isteriche, pianti di gioia e urla, al punto tale che Mussolini non riuscì a concludere il proprio discorso.[98] Il capo del fascismo accennò a Siracusa al fatto che a Palermo si sarebbe tenuto un discorso molto importante che avrebbe riguardato non solo la Sicilia ma la situazione, ormai tesa, che si era venuta a creare con le altre potenze estere (l'Italia aveva da poco superato le sanzioni economiche scaturite dalla Società delle nazioni come ammonizione per quanto accaduto con l'impresa coloniale italiana in Africa).

Vento di guerra e questione razziale

Proseguendo il suo giro siciliano, Mussolini ribadì come il fascismo avesse rappresentato l'efficace risposta allo scontento del popolo e la ferma volontà di quest'ultimo a chiudere definitivamente con la vecchia politica liberal-democratica, rea di non aver creduto nelle capacità del popolo italiano. Tra il 12 e il 13 agosto, mentre il Duce si trovava ancora nell'area di quella che fino a un decennio prima era stata l'estesa provincia siracusana, avvenivano nella Sicilia occidentale, verso Marsala, grandi manovre militari marittime in onore sia di Mussolini che del re imperatore Vittorio Emanuele III di Savoia (sopraggiunto anch'egli sull'isola). In tale occasione il sovrano compì un gesto destinato a far discutere la stampa italiana ed estera: egli si recò in visita presso la divisione navale d'istruzione della Marina imperiale giapponese, comandata dal contrammiraglio Mineichi Kōga, che in quei giorni stazionava presso le coste siciliane.[99] L'Impero del Giappone si era legato dal 1936 alla Germania nazista di Adolf Hitler; le due nazioni condividevano il Patto anticomintern, così chiamato perché aveva lo scopo di contrapporsi alla Comintern, ovvero al progetto dell'Unione Sovietica di centralizzare i partiti comunisti delle varie nazioni sotto un'unica bandiera (in pratica si trattava della medesima Internazionale Comunista alla quale il siracusano Vacirca aveva detto di no nell'ormai lontano 1920). L'atto di Vittorio Emanuele III non fu casuale: mentre Mussolini si accingeva a raggiungere Palermo, il controammiraglo Koga giungeva a Roma, unendosi alla Regia Marina. Fu il preludio dell'adesione dell'Italia al Patto anticomintern, che si sarebbe verificata da lì a pochi mesi).[100] L'Italia fascista aveva inoltre, a quel tempo, già stipulato un'intesa con la Germania nazista e fu per tale motivo che il Duce, nel discorso internazionale di Palermo tenutosi il 20 agosto, avvertì da un lato i siciliani e dall'altro le nazioni a egli ostili che:

«Non si arriva a Roma ignorando Berlino o contro Berlino, e non si arriva a Berlino ignorando Roma o contro Roma. Tra i due Regimi c'è una solidarietà in atto: voi mi intendete quando dico che c'è una solidarietà in atto.[101]»

Mussolini proseguì ammonendo l'Unione Sovietica di Stalin: non avrebbe tollerato la presenza del bolscevismo russo nel mar di Sicilia; nel mar Mediterraneo. Oltre ciò, se anche si auspicava un miglioramento dei rapporti, alquanto deteriorati, con Francia e Gran Bretagna, egli assicurò ai siciliani che in caso di guerra la loro isola sarebbe stata ben difesa: solo per suprema follia, disse, qualcuno avrebbe potuto progettare l'invasione della Sicilia.[102]

In Sicilia, quindi, Mussolini delineò lucidamente il percorso che avrebbe intrapreso l'Italia in tempi molto celeri: due anni dopo, nel 1939, l'Italia si sarebbe legata al destino della Germania hitleriana, andando a firmare a Berlino il Patto d'Acciaio (il passo finale sarebbe stato raggiunto con la formazione del Patto tripartito, mediante il quale anche il Giappone legava le proprie sorti belliche all'Italia e alla Germania).

Fin dal 1938 il legame che si era formato tra il nazismo e il fascismo aprì in Italia, e di conseguenza in Sicilia, anche un altro tipo di scontro; stavolta dichiarato al genere umano: lo scontro razziale. Il regime, con l'approvazione del re, emanò le leggi razziali fasciste, le quali comprendevano, tra le altre cose, la dichiarazione dell'esistenza e della supremazia della razza ariana e, per contro, la discriminazione pressoché totale nei riguardi degli ebrei e, più in generale, per i semiti. Queste leggi ebbero origine poiché il dittatore fascista appoggiò il pensiero del dittatore nazista: Adolf Hitler.

Tralasciando le numerose contraddizioni sull'origine del nazismo (che finì per influenzare fortemente il fascismo), tale fenomeno ebbe sicuramente presa su una giovane Germania, vulnerabile alle idee razziali, in quanto alla ricerca di una propria comune origine per il popolo tedesco[N 9][N 10]; un discorso simile poteva essere valido anche per l'Italia, formatasi come nazione solo nel XIX secolo e, tramite il fascismo, alla ricerca di un riscatto nei confronti della discriminazione subita dai suoi numerosissimi migranti verso i paesi del resto del mondo; soprattutto in quei paesi dove a dominare era una politica fortemente razzista, dettata il più delle volte dall'ambiente coloniale anglosassone[N 11] (difatti, al tempo delle leggi razziali fasciste e naziste, l'Europa e il mondo erano già al culmine delle teorie razziali[N 12]).

Inoltre l'Italia era desiderosa, così come la Germania di Hitler, di immedesimarsi nei fasti di una civiltà antica: nel caso italiano si trattò della civiltà romana, mentre i tedeschi guardarono piuttosto alla civiltà greca, poiché il nazismo aveva fatto risalire le origini biologiche del popolo germanico direttamente a quello greco-antico (le teorie razziali del nazismo, a differenza di quelle del fascismo, si basavano essenzialmente su un razzismo scientifico o biologico). Se gli italiani si rifacevano alla "purezza razziale" latina del passato, e pure a quella odierna (essendo che, sosteneva il fascismo, gli italiani discendevano direttamente dai Romani ariani), i tedeschi sostenevano un qualcosa di ancor più ardito: dagli antichi Germani, appartenenti alla pseudo razza nordica, traettero origine gli antichi Greci, che andarono a colonizzare il Mediterraneo; riconoscevano pure un'affinità etnico-culturale tra Romani e Germani, poiché, insistevano i nazisti, la cultura espressa un tempo dall'Antica Roma era stata nient'altro che cultura germanica; ancora una volta eredità della stessa psuedo civiltà nordica che si diede anche all'Antica Grecia.[104]

Nonostante tutto ciò stridesse con qualsiasi logica storica (specialmente se ci si sofferma a pensare quanto variegata sia stata la storia della Sicilia), si arrivò a sostenere che la maggiornaza della popolazione italiana, così come la tedesca, discendesse da una mitica razza indo-aria, derivata dagli Indoiranici (a loro volta Indoeuropei: termine nato per indicare coloro che parlavano le lingue indoeuropee, per cui dal campo prettamente linguistico, il razzismo trascese a quello genetico). In tale contesto, Siracusa, dato il suo passato, ebbe un ruolo culturale molto importante per formulare le teorie razziali dell'epoca:[N 13] partendo dall'età ellena per giungere a quella latina. Nella rivista nazionale fascista de La difesa della razza (fondata nel 1938 dal chiaramontano, al principio siracusano e infine ragusano, Telesio Interlandi; già fondatore della rivista ufficiale del fascismo: Il Popolo d'Italia) la storia greca di Siracusa venne letta tutta in chiave "ariana" e anti-semita. Così le lotte tra i Greci di Sicilia e i Cartaginesi (guerre greco-puniche) divennero lotte tra ariani e semiti; così La Difesa della razza descriveva le cronache della polis aretusea:

«Che sarebbe infatti avvenuto della Civiltà (si domanda il Trezza) se allora la razza semitica avesse avuto il sopravvento sulla razza Ariana? Ma Gelone, signore di Siracusa, vinse i Cartaginesi, comandati da Amilcare, ad Imera. Ed Erodoto scrisse che lo stesso giorno in cui i Greci vinsero a Maratona e Salamina la barbarie persiana, i Siracusani vinsero ad Imera la barbarie fenicia. E Simonide dettò l'epigrafe da incidersi nell'aureo tripode votivo mandato da Gelone a Delfo e Pindaro cantò la vittoria di Imera. Vittoria della civiltà Ariana. Ed ora che il semitismo è deebellato, se non distrutto, ora il mare chiama i Siracusani a più grandi destini. I progenitori Greci non si erano spaventati delle menzogne fenice. Così, se la fama dice che i pirati e gli abitanti Tirreni sono molto guerrieri e temibili, che importa? Bisognerà vincerli? E Siracusa li vincerà.[105]»

L'articolo era volto a glorificare le gesta dei Greci e a demonizzare quelle dei Cartaginesi, poiché rappresentanti opposti e inconciliabili, secondo il pensiero razzista fascista e nazista, delle due culture principali, destinate a essere nemiche. Per tale motivo, se andava esaltato il ruolo di Dionisio I di Siracusa, che «accettò il guanto di sfida dei nemici dell'Ellenismo [...][105]», viceversa andava biasimata e fortemente disapprovata l'alleanza che Siracusa e Cartagine strinsero in funzione anti-romana, in quanto comportava l'unione del mondo ariano con quello semita e la volontà, da parte dei siracusani, di ostacolare l'ascesa della civiltà romana che, sempre secondo le dottrine fasciste, era stata la civiltà ariana per eccellenza. Il fascismo pretendeva, infatti, che la storia greca dovesse a un certo punto soccombere davanti a quella romana: così il fine stesso di Siracusa era essenzialmente quello di portare all'esaltazione i Romani; anche le rappresentazioni classiche nel suo Teatro Greco non dovevano richiamare troppo gli usi e i costumi greci, bensì quelli romani.

A latinizzare il concetto di "ariano" nel contesto dell'isola contribuì molto l'archeologo siciliano di Comiso Biagio Pace[106] (anch'egli nativo in un primo momento del siracusano e poi, dal 1927, del ragusano): rigettando completamente la teoria formulata da Ettore Pais, ovvero che la Sicilia occidentale e la Sicilia orientale avessero al principio una comune origine (che sarebbe semita, data la forte storia fenicia dei siciliani occidentali), Pace fece una netta e rigida distinzione tra le due parti isolane, arrivando a sostenere non solamente che i Siculi fossero ariani ma che avessero raggiunto un livello di civiltà tale da poter permettere di affermare che dietro alle mosse di Siracusa e alle sue conquiste culturali vi fosse in verità sempre quello stesso popolo autoctono (o comunque, cronologicamente, uno dei più antichi popoli dell'isola): quei Siculi indo-ari, associati ora ai Latini ora ai Liguri - ma Pace specificava, non privo di interesse politico: essi erano giunti dal Lazio[106]-, i quali, in maniera alquanto occulta o dietro le quinte, avevano influenzato i Greci che erano venuti a colonizzare l'antica città, poiché, essendo entrambi di razza ariana, la loro fusione si era potuta verificare con modalità pacifica e senza impedimenti.[106]

Pubblicazioni come quella di Pace, all'epoca stimato archeologo, risultavano molto utili al regime fascista (nella propaganda erede di quell'Impero romano dalla radice ario-latina); fondamentali per certi versi, poiché permettevano di smentire ciò che asserivano i nazisti: ovvero che tutte le antiche civiltà avevano la propria culla nel popolo germanico e che nazioni come l'Italia altro non erano che sue discendenze; la qual cosa diventava complicata da dimostrare se Siculi e Latini asserivano di avere una propria comune origine ariana.[107] In sostanza, tramite l'egemonia siracusana, Pace consegnava al regime quel grado di elevata civiltà greca che i tedeschi insistevano nel voler negare al popolo italico. L'archeologo di Comiso permetteva dunque l'inserimento del popolo italiano, non solamente siciliano, tra i due caposaldi culturali occidentali, cioé tra la Grecia classica e il Romanticismo tedesco.[106]

Pure dal lato tedesco questa pretesa superiorità razziale di una Sicilia molto antica era stata avvallata e accettata - con anticipo rispetto alla propaganda italiana -, facendola però derivare, com'era ovvio aspettarsi, direttamente dalla Germania: tra il novembre e il dicembre del 1937 giunse sull'isola uno dei capi del nazismo e del Terzo Reich, nonché massimo fautore di quello che oggi è conosciuto con il nome di misticismo nazista, Heinrich Himmler, Reichsführer delle SS. Egli, in compagnia di sua moglie, Margarete Boden Himmler (autrice delle annotazioni scritte sul diario del viaggio fatto in Italia e sull'isola col marito), trascorse quindici giorni a Taormina, dedicandosi nel mentre a visitare le principali città siciliane. Himmler, il cui trasporto per le antiche civiltà era noto, disse ai siciliani che i loro progenitori, ovvero gli antichi Siculi (presi in esame anche da Biagio Pace), altri non erano che discendenti del popolo germanico (gli antichi Germani) e, in termini pseudo-scientifici, il loro sangue aveva conservato almeno in parte tale discendenza:[108][109] e questo fu uno dei primissimi cambi di rotta nel tipo di rapporto tra italiani e tedeschi, poiché il Führer, nel settembre del 1937, aveva definito l'Asse italo-tedesco come una semplice «comunione di volontà» («Willensgemeinschaft»[108]) per combattere contro la follia delle democrazie[108], ma ancora non si era parlato di discendenza in comune tra i due popoli; dopo il viaggio di Himmler invece sì.[108]

Heinrich Himmler trascorse una giornata a Siracusa, faceva parte del suo tour alla riscoperta di antica presenza germanica in Sicilia.[110] Qui, tuttavia, il capo delle SS si rifiutò di andare a deporre una corona di alloro presso la tomba del suo noto connazionale, come egli bavarese, August von Platen-Hallermünde,[109] già sopracitato; non lo fece, si presume, per la sua altrettanto nota opposizione all'omosessualità (Himmler, infatti, al contrario di Hitler che invece pare tollerasse abbastanza l'omosessualità, sarà il principale artefice dei crimini nazisti contro la diversità sessuale: oggi nota con il termine LGBT). Si consideri che i tedeschi, di norma, avevano invece spesso reso omaggio alla tomba del celebre poeta romantico (ad esempio, nel 1859 vi si era recato l'Asburgo Massimiliano I del Messico, mentre nel 1896 era stata la volta del Kaiser Guglielmo II di Germania).[N 15] Heinrich Himmler disse che «per un popolo il dominio della sessualità può essere una questione di vita o di morte. Un popolo che ha molti bambini può aspirare all'egemonia mondiale, alla dominazione del mondo», per tale motivo l'omosessualità era pericolosa e andava eliminata dalla nazione.[112]

I medesimi concetti espressi da Himmler, si ritrovano nella Sicilia fascista degli anni '20, dove i prefetti di Mussolini presero di mira e mandarono al confino quanti dei siciliani scoprissero a praticare l'omosessualità, visti come una minaccia.[113] Difatti, le parole del Reichsführer rispecchiano anche l'ideologia fascista sullo scopo della natalità, vista come un mezzo per il dominio del proprio popolo su un altro: a riprova di ciò, va notato come al confino in Sicilia ci finivano anche le donne che praticavano l'aborto, poiché ree di aver leso «gli interessi della nazione»[N 16]:

«La Sicilia, con il più basso tasso di natalità fra le regioni meridionali, attraversa sin da inizio secolo, una fase di irreversibile calo demografico. Verso la metà degli anni venti il tasso di natalità era così basso da lasciar presupporre l’esistenza di un efficace controllo delle nascite e di un forte ricorso all’aborto. In tutte e due i casi le levatrici, o ostriche [...] erano al centro di una scena ancora oscura [...] L’aborto non era più punito solo come un delitto contro la persona bensì come un attentato contro gli interessi supremi della nazione, un "crimine contro la razza".[113]»