Giganti di Mont'e Prama: differenze tra le versioni

+ cita libro |

sistemo cita news + cita libro |

||

| Riga 482: | Riga 482: | ||

=== Lo Scarabeo egizio della tomba n. 25 === |

=== Lo Scarabeo egizio della tomba n. 25 === |

||

| ⚫ | Di un primo tentativo di datazione è autore Tronchetti il quale basò la sua ipotesi sul rinvenimento di uno [[Scarabeo (egizio)|scarabeo]] ritrovato nella tomba n. 25 interpretato come scaraboide pseudo Hiksos e pertanto erroneamente datato al VII sec a.C. |

||

| ⚫ | |||

Recenti analisi dimostrano l'appartenenza dello scarabeo di Monte Prama alla produzione tipica del [[nuovo regno]]<ref>{{Cita|G. Artioli, I. Angelini, F. Nestola, New milarite/osumilite-type phase formed during ancient glazing of an Egyptian scarab </ref>. Quello di Prama non è inoltre l'unico scarabeo egizio rinvenuto in un contesto nuragico. I tipici manufatti egizi sono stati rinvenuti presso il Nuraghe Nurdole<ref>{{Cita|Bernardini,Phoinikes b Shrdn: i fenici in Sardegna : nuove acquisizioni, p. 250 n.108</ref>, nell'abitato di Sant'Imbenia<ref>{{Cita|Paolo Bernardini e Rubens D'Oriano, Argyrophleps nesos : l'isola dalle vene d'argento : esploratori, mercanti e coloni in Sardegna tra il 14. e il 6. sec. a.C.|p. 87, n.52 </ref> ed ultimamente presso il santuario nuragico di S'Arcu e is Forrus<ref>{{Cita|Maria Ausilia Fadda, Villagrande Strisaili, Il villaggio santuario di S'arcu 'e is forros p. 65</ref>. |

|||

Lo scarabeo di Monte Prama, raffigurante un fiore di loto stilizzato (dato dibattuto), trova il suo più stringente parallelo con un altro esemplare proveniente da [[Tell Fara]] oppure [[Tall al-Ajjul]]. |

|||

Recenti analisi dimostrano l'appartenenza dello scarabeo di Monte Prama alla produzione tipica del [[Nuovo Regno]] <ref>{{Cita web|nome=G. Artioli, I. Angelini, F. Nestola|url= http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00339-012-7125-x|titolo= New milarite/osumilite-type phase formed during ancient glazing of an Egyptian scarab|accesso= 14 marzo 2014|opera= Link.springer.com|lingua= inglese}}</ref> |

|||

Quello di monte Prama non è inoltre l'unico scarabeo egizio rinvenuto in un contesto nuragico: i tipici manufatti egizi sono stati rinvenuti infatti anche presso il Nuraghe Nurdole <ref>{{Cita|Paolo Bernardini (1997)|p. 250.}}</ref>, nell'[[Complesso nuragico di Sant'Imbenia|abitato di Sant'Imbenia]] ad [[Alghero]]<ref>{{Cita|Paolo Bernardini (2001)|p. 87. n.52}}</ref> e presso il [[Complesso nuragico di S'Arcu 'e Is Forros]] <ref>{{Cita|Maria Ausilia Fadda (2012)|p. 65.}}</ref> |

|||

Tuttavia occorre sottolineare la generale inaffidabilità degli scarabei ai fini della cronologia dei siti e dei monumenti in cui furono deposti; vari sono i casi documentati di scarabei rimasti in circolazione anche per quasi un millennio dalla data di produzione<ref>{{Cita|Alfonso Stiglitz: La Sardegna e l'Egitto|pp. 59-69.}}</ref><ref>{{Cita|Alfonso Stiglitz, Fenici e Nuragici nell'entroterra tharrense|p. 94.}} L'archeologo effettua il raffronto tra scarabeo di monte Prama e di Tiro citando a sua volta M. Bikai, ''The pottery of Tyro'', Warminister 1978, p. 85, plate XIV,18; F. Petrie, ''Hyksos and israelite cities'', London 1906, p. 32, pl XXXIII</ref><ref>{{Cita|B. S. Ridgway, C. Tronchetti|p. 4.}}</ref><ref>{{Cita|B. S. Ridgway, C. Tronchetti|p. 47.}}</ref>. |

Tuttavia occorre sottolineare la generale inaffidabilità degli scarabei ai fini della cronologia dei siti e dei monumenti in cui furono deposti; vari sono i casi documentati di scarabei rimasti in circolazione anche per quasi un millennio dalla data di produzione<ref>{{Cita|Alfonso Stiglitz: La Sardegna e l'Egitto|pp. 59-69.}}</ref><ref>{{Cita|Alfonso Stiglitz, Fenici e Nuragici nell'entroterra tharrense|p. 94.}} L'archeologo effettua il raffronto tra scarabeo di monte Prama e di Tiro citando a sua volta M. Bikai, ''The pottery of Tyro'', Warminister 1978, p. 85, plate XIV,18; F. Petrie, ''Hyksos and israelite cities'', London 1906, p. 32, pl XXXIII</ref><ref>{{Cita|B. S. Ridgway, C. Tronchetti|p. 4.}}</ref><ref>{{Cita|B. S. Ridgway, C. Tronchetti|p. 47.}}</ref>. |

||

| Riga 572: | Riga 577: | ||

* {{cita pubblicazione | quotes = | cognome = Bernardini| nome = Paolo| linkautore = | coautori = AA.VV | data = 2011| anno = | mese = | titolo =Necropoli della prima età del ferro in Sardegna. Una riflessione su alcuni secoli perduti o, meglio, perduti di vista | rivista = Tharrox Felix| volume = | numero = IV| pagine = | doi = | id = SBN 8843057510| url = http://eprints.uniss.it/6276/1/Bernardini_P_Necropoli_della__prima_et%C3%A0.pdf| lingua = | accesso = | abstract = | cid = Paolo Bernardini (2011)}} |

* {{cita pubblicazione | quotes = | cognome = Bernardini| nome = Paolo| linkautore = | coautori = AA.VV | data = 2011| anno = | mese = | titolo =Necropoli della prima età del ferro in Sardegna. Una riflessione su alcuni secoli perduti o, meglio, perduti di vista | rivista = Tharrox Felix| volume = | numero = IV| pagine = | doi = | id = SBN 8843057510| url = http://eprints.uniss.it/6276/1/Bernardini_P_Necropoli_della__prima_et%C3%A0.pdf| lingua = | accesso = | abstract = | cid = Paolo Bernardini (2011)}} |

||

* {{Cita libro|coautori= Paolo Bernardini; Carlo Tronchetti; Enrico Atzeni|altri= AA.VV.|titolo= La Civiltà nuragica. (Ristampa del catalogo della Mostra ''Sardegna preistorica. Nuraghi a Milano'', Milano, 1985)|accesso=31 dicembre 2009|anno= 1990|editore= Electa|città= Milano|isbn= 88-435-2723-1|pagine= 211-228|capitolo= L'effigie|cid= Paolo Bernardini et al.|url_capitolo= http://www.monteprama.it/effigie.pdf}} |

* {{Cita libro|coautori= Paolo Bernardini; Carlo Tronchetti; Enrico Atzeni|altri= AA.VV.|titolo= La Civiltà nuragica. (Ristampa del catalogo della Mostra ''Sardegna preistorica. Nuraghi a Milano'', Milano, 1985)|accesso=31 dicembre 2009|anno= 1990|editore= Electa|città= Milano|isbn= 88-435-2723-1|pagine= 211-228|capitolo= L'effigie|cid= Paolo Bernardini et al.|url_capitolo= http://www.monteprama.it/effigie.pdf}} |

||

* {{Cita libro|cognome= |

* {{Cita libro|cognome= |nome=|a cura di = Paolo Bernardini |titolo= Phoinikes b Shrdn: i fenici in Sardegna : nuove acquisizioni|url= |anno= 1997|editore= S'Alvure |città= Oristano|sbn= CAG0097419|capitolo= |cid= Paolo Bernardini (1997)}} |

||

* {{Cita libro|cognome= Bernardini|nome= Paolo|a cura di= Rubens D’Oriano|titolo= Argyróphleps nesos: l'isola dalle vene d'argento; esploratori, mercanti e coloni in Sardegna tra il XIV e il VI sec. a.C|url= |anno= 2001|editore= Il Comune|città= Fiorano modenese|sbn= |capitolo= |cid= Paolo Bernardini (2001)}} |

|||

* {{Cita libro |cognome= Bernardini |nome= Paolo|curatore= Marcello Madau |titolo= Dall'Orientale all'Orientalizzante, seminario di studi |anno= 1998 |città= Sassari |capitolo= La Sardegna e l'Orientalizzante. Una riflessione di metodo |cid= Paolo Bernardini (1998)}} |

* {{Cita libro |cognome= Bernardini |nome= Paolo|curatore= Marcello Madau |titolo= Dall'Orientale all'Orientalizzante, seminario di studi |anno= 1998 |città= Sassari |capitolo= La Sardegna e l'Orientalizzante. Una riflessione di metodo |cid= Paolo Bernardini (1998)}} |

||

* {{cita pubblicazione |cognome=Bernardini |nome=Paolo |anno=1985 |titolo=Osservazioni sulla bronzistica figurata sarda |rivista=Nuovo bullettino archeologico sardo |pagine=119-166 |cid=Paolo Bernardini (1985)}} |

* {{cita pubblicazione |cognome=Bernardini |nome=Paolo |anno=1985 |titolo=Osservazioni sulla bronzistica figurata sarda |rivista=Nuovo bullettino archeologico sardo |pagine=119-166 |cid=Paolo Bernardini (1985)}} |

||

| Riga 582: | Riga 586: | ||

* {{Cita libro|cognome= Costanzi Cobau|nome= Andreina|titolo= Le sculture di Mont'e Prama viste da vicino|url= http://www.cca-roma.org/sites/cca-roma.org/files/MP_Opuscolo.pdf|editore= CCA |anno= 2011|città= Roma |isbn= 978-88-9512-809-2|cid= CostanziCobau}} |

* {{Cita libro|cognome= Costanzi Cobau|nome= Andreina|titolo= Le sculture di Mont'e Prama viste da vicino|url= http://www.cca-roma.org/sites/cca-roma.org/files/MP_Opuscolo.pdf|editore= CCA |anno= 2011|città= Roma |isbn= 978-88-9512-809-2|cid= CostanziCobau}} |

||

* {{fr}} {{cita pubblicazione | cognome = De Lanfranchi| nome = François |anno=2002 |titolo=Mégalithisme et façonnage des roches destinées à être plantées. Concepts, terminologie et chronologie |rivista=Bulletin de la Société préhistorique française |volume=99 |numero=2 |pagine=331-356 |cid=François De Lanfranchi}} |

* {{fr}} {{cita pubblicazione | cognome = De Lanfranchi| nome = François |anno=2002 |titolo=Mégalithisme et façonnage des roches destinées à être plantées. Concepts, terminologie et chronologie |rivista=Bulletin de la Société préhistorique française |volume=99 |numero=2 |pagine=331-356 |cid=François De Lanfranchi}} |

||

* {{Cita libro|cognome= Fadda |nome= Maria Ausilia |titolo= Villagrande Strisaili - Il villaggio santuario di S'arcu 'e is forros|url= |anno= 2012 |editore=Carlo Delfino Editore |città= |

* {{Cita libro|cognome= Fadda |nome= Maria Ausilia |titolo= Villagrande Strisaili - Il villaggio santuario di S'arcu 'e is forros|url= |anno= 2012 |editore=Carlo Delfino Editore |città= |isbn= 9788871386553|capitolo= |cid= Maria Ausilia Fadda (2012)}} |

||

* {{Cita libro|cognome= Galli|nome= Francesca|titolo= Ittireddu, il museo, il territorio|url= http://www.sardegnacultura.it/documenti/7_4_20060402095052.pdf|data=|anno= 1991|editore= Carlo Delfino Editore |città= Sassari|isbn= 88-7138-023-1|cid= Francesca Galli (1991)}} |

* {{Cita libro|cognome= Galli|nome= Francesca|titolo= Ittireddu, il museo, il territorio|url= http://www.sardegnacultura.it/documenti/7_4_20060402095052.pdf|data=|anno= 1991|editore= Carlo Delfino Editore |città= Sassari|isbn= 88-7138-023-1|cid= Francesca Galli (1991)}} |

||

* {{Cita libro|cognome= Garbini|nome= Giovanni|titolo= I Filistei: gli antagonisti di Israele |editore= Rusconi|anno= 1997|città= |isbn= 88-18-88046-2|cid= Garbini}} |

* {{Cita libro|cognome= Garbini|nome= Giovanni|titolo= I Filistei: gli antagonisti di Israele |editore= Rusconi|anno= 1997|città= |isbn= 88-18-88046-2|cid= Garbini}} |

||

Versione delle 12:01, 14 mar 2014

| Giganti di Monte Prama Kolossoi; Sos Zigantes de Mont'e Prama; Giganti di Mont'e Prama; Giganti di Monti Prama | |

|---|---|

| |

| Civiltà | Nuragica |

| Utilizzo | Heroon, Tomba dei giganti, Necropoli (dibattuto) |

| Stile | dibattuto:

|

| Epoca | Statue scolpite tra l'XI secolo e l'VIII secolo a.C. (dibattuto) |

| Localizzazione | |

| Stato | |

| Comune | |

| Dimensioni | |

| Superficie | ≈ 75 000 m² |

| Altezza | ≈ 50 m |

| Scavi | |

| Data scoperta | 1974 |

| Date scavi | 1974: G. Atzori; 1975: A. Bedini; 1977: G. Lilliu, G. Tore, E. Atzeni; 1977: G. Pau, M. Ferrarese Ceruti - C. Tronchetti. |

| Organizzazione | Alessandro Usai per i nuovi scavi (2013) |

| Amministrazione | |

| Ente | Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro – Centro di Conservazione e Restauro di Li Punti |

| Responsabile | Maria Antonietta Boninu |

| Visitabile | si |

| Sito web | www.monteprama.it/ |

| Mappa di localizzazione | |

| |

{{#coordinates:}}: non è possibile avere più di un tag principale per pagina

I Giganti di monte Prama sono sculture nuragiche scolpite a tutto tondo. Spezzate in numerosi frammenti, sono state trovate casualmente in un campo nel marzo del 1974 in località Mont'e Prama, a Cabras, nella Sardegna centro-occidentale. Le statue sono scolpite in pietra arenaria locale e la loro altezza varia tra i 2 e i 2,5 metri.

Dopo quattro campagne di scavo effettuate fra il 1975 e il 1979, i circa cinquemila frammenti rinvenuti – tra i quali quindici teste e ventidue busti – vennero custoditi nei magazzini del Museo archeologico nazionale di Cagliari per trent'anni, mentre alcune tra le parti più importanti vennero esposte nello stesso museo. Insieme a statue e modelli di nuraghe furono ritrovati anche diversi betili del tipo "oragiana",[1] in genere pertinenti a una o più tombe dei giganti.[2]

Dopo lo stanziamento dei fondi nel 2005 da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Sardegna, dal 2007 a oggi (2012) è in corso il restauro, affidato al CCA, Centro di Conservazione Archeologica di Roma, presso i locali del Centro di restauro e conservazione dei beni culturali di Li Punti a Sassari, coordinato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro, in collaborazione con quella per le province di Cagliari e Oristano.

In questa sede dal maggio del 2009, in occasione di vari eventi – e stabilmente dal novembre 2011 – venticinque statue tra guerrieri, arcieri e pugili, insieme a dei modelli di nuraghe, sono esposti in una mostra aperta al pubblico.[2]

Dalle valutazioni più recenti si stima che i frammenti appartengano a ben quarantaquattro statue. Quelle finora restaurate e rimesse in piedi sono venticinque, oltre a tredici modelli di nuraghe, mentre altre tre figure umane e tre modelli di nuraghe sono stati individuati da frammenti al momento non assemblabili. Una volta completato il restauro, la maggior parte dei reperti dovrebbe ritornare a Cabras per l'esposizione museale.[2]

A seconda delle ipotesi, la datazione dei Kolossoi – nome con il quale li chiamava l'archeologo Giovanni Lilliu – oscilla dall'VIII secolo a.C. al IX o addirittura al X secolo a.C., ipotesi che potrebbero farne fra le più antiche statue a tutto tondo del bacino mediterraneo, in quanto antecedenti ai kouroi della Grecia antica, dopo le sculture egizie.[3]

Dal betilo aniconico allo sviluppo e alla diffusione della scultura figurata nuragica

Nel Bronzo antico tanto in Sardegna come in Corsica si afferma il cosiddetto "epicampaniforme", ultima espressione della Cultura del vaso campaniforme. Da tale evento nascerà la Civiltà nuragica con linee di sviluppo architettoniche e culturali simili anche nel sud della Corsica, tanto che la facies nuragica gallurese presenta uno sviluppo sincronico con la Civiltà nuragica torreana.[4][5][6]

Se la comune tradizione architettonica delle isole del Mediterraneo centro-occidentale costituisce prova di stretti rapporti, proprio l'arte scultorea inizia a diversificarsi: mentre in Corsica la tradizione eneolitica delle statue stele proseguirà per l'intera Età del bronzo[7], in Sardegna al mutare dei costumi funerari con la creazione delle Tombe dei giganti le statue eneolitiche vengono frantumate e riutilizzate come mero materiale di costruzione, oppure, disposte erette ai lati dell'esedra a guardia del sepolcro collettivo, ma infine sostituite definitivamente dai betili. Nelle due isole pertanto si avvia un comune processo culturale ed artistico con l'affermazione della scultura a rilievo e a martellina, i cui motivi ispiratori divergono.

Tra il 1600 a.C. ed il 1250 a.C. in Sardegna come in Corsica non si ha una statuaria propriamente antropomorfa ma vengono rispettivamente raffigurati, in rilievo, attributi sessuali ed armi.[8]

Solo in un successivo stadio evolutivo, la tecnica della scultura a rilievo – per la prima volta dopo la statuaria eneolitica – viene impiegata in Sardegna come in Corsica per la rappresentazione dell'essere umano, come dimostra il betilo di San Pietro di Golgo, presso Baunei.[9][10][11] nel quale Lilliu notava un abbandono dell'antica ideologia aniconica per un ritorno alla rappresentazione dell'essere umano:

«Questo processo sembra in qualche modo palesato dal passaggio fra la rappresentazione dell'umano per sommaria indicazione di particolari del volto o del corpo nei betili conici di Tamuli e San Costantino di Sedilo, e troncoconici di Nurachi, Perdu Pes, Solene e Oragiana, e la piena e pronunziata raffigurazione della testa nel betilo di Baunei. Ciò spinge a supporre quest'ultimo al termine di un'evoluzione ideologica e artistica nell'ordine d'una risalita dal simbolismo all'antropomorfismo, a causa di fattori diversi interni ed esterni alla Sardegna.»

Questa ipotesi sembra trovare conferma nella particolare statua betilo di Viddalba.

Anche in Corsica, a partire dal 1250 a.C., le stele armate del bronzo medio si evolvono progressivamente nelle statue stele con la rappresentazione del volto e della testa ed un maggiore dettaglio della panoplia dei guerrieri[12]

Architettura isodoma (o in ashelar)

A partire dalla seconda metà dell'Età del Bronzo, in tutta l'area dell'Europa Occidentale, solamente in Sardegna vengono impiegati conci finemente scolpiti a martellina nella costruzione di edifici.

Secondo gli studiosi, lo sviluppo sull'Isola dell'architettura monumentale grazie a maestranze specializzate che edificarono tombe dei giganti, pozzi sacri e nuraghi impiegando largamente la tecnica isodoma e pseudoisodoma, gettò le premesse per lo sviluppo della statuaria.[13]

Al contrario di quanto l'esperienza comune erroneamente suggerisce a causa della odierna rovina dei nuraghi, la tecnica isodoma fu in essi impiegata per rifinire le sovrastrutture dei terrazzi a ballatoio, o per i rivestimenti e arredi interni nei vani di particolare pregio.[14]

Allo stato attuale delle ricerche (2014), tale tecnica costruttiva è datata al Bronzo Medio sia per quanto riguarda i templi delle acque più arcaici, sia per quanto riguarda le tombe dei giganti.[15]

Presso 132 esemplari di sepolture isodome realizzati a partire dal 1500 a.C. si osservano conci perfettamente squadrati e scolpiti a martellina, archi absidali dalla forma di mezzo cono di tronco, archi monolitici internamente incavi, lunghe pietre troncopiramidali, conci con faccia a vista sbiecata, lastre con riseghe laterali, pietre dentellate o con tre incavi.

Non mancano elementi simbolici scolpiti in rilievo o in bassorilievo come dischi e coppelle. In questi raffinati mausolei è senza dubbio rilevante la presenza dei betili tronco conici (c.d. oragiana), sempre scolpiti a martellina, pure ritrovati nella necropoli di Monte Prama, mentre nei pozzi sacri più recenti, risalenti al 1300 a.C., l'isodomia architettonica è accompagnata a sculture di animali e torri nuragiche. [16], [17]

Proto-statuaria nuragica: le statue betilo

Come dimostrato in studi recenti, non è più controversa la fattura nuragica delle tre statue-betilo rinvenute tutte nel nord della Sardegna, zona nella quale si ritiene fosse stanziata l'antica etnia Còrsa di Cultura nuragica. [18][19]

In un primo momento ritenute sculture puniche o romane, queste in realtà raffigurano dei guerrieri con il tipico elmo "a bustina", crestato e cornuto di tipo nuragico come suggeriscono le cavità circolari nelle quali erano alloggiati i corni ancora parzialmente presenti nella statua betilo da Bulzi.[20][21]

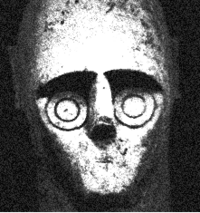

Secondo l'archeologa Fulvia Lo Schiavo, le sculture del nord Sardegna testimoniano l'esistenza di una proto-statuaria nuragica, tappa intermedia di una linea evolutiva che dai betili chiamati "ad occhi" (o "oragiana") - presenti sia a Monte Prama che nelle tombe dei giganti costruite con conci perfettamente rifiniti - giungerà come esito finale alle statue antropomorfe di monte Prama, in accordo con quanto già sostenuto da Giovanni Lilliu a partire dall'esame del betile di Baunei, ed il pilastro - del tutto identico ai betili oragiana - della scultura di Viddalba[22][23]

Le protomi di ariete e toro

Nell'iconografia dei bronzetti, un ampio numero di manufatti è costituito da protomi di animali, associate a modelli di nuraghe, scolpite sulle pareti di particolari edifici di culto, come nel pozzo sacro di Irru a Nulvi.[24]

L'esempio più raffinato in tal senso è costituito dal complesso nuragico di Sa Sedda 'e sos Carros, ubicato nella valle di Lanaithu, in territorio di Oliena e deputato al culto dell'acqua, dove furono rinvenuti possibili frammenti di statue. Alcuni conci usati come pietrame bruto per livellare il pavimento roccioso mostrano tracce di decorazione a rilievo del tipo dei frammenti di scudo delle statue di monte Prama; l'accostamento è rafforzato dalla presenza di un possibile frammento di piede.[25]

Il pozzo sacro si presenta con pianta a forma circolare e con bacile centrale; le pareti sono costruite con conci isodomi di basalto disposti a filari tra i quali uno è costituito da blocchi di calcare bianco, internamente ornato con una teoria di protomi di ariete (o muflone) forniti di un foro dal quale zampillava acqua nel bacile circolare sottostante.

Un esempio simile di protomi di ariete scolpite ed esposte allineate si trova nel santuario di Gremanu Madau. Entrambi i santuari risalgono all'Età del Bronzo recente e presentano modelli di nuraghe.[26][27]

Sempre presso aree cultuali sono presenti anche protomi di toro, come quelle di Serra Niedda di Sorso, del Santuario nuragico di Santa Vittoria presso Serri, di Sant'Anastasia presso Sardara, dal sacello di Nughedu San Nicolò presso Sassari: pure in tutti questi casi sono compresenti i modelli di nuraghe.[28]

Modelli di nuraghe e altorilievi

Le sculture in pietra denominate modelli di nuraghe sono diffuse in tutta la Sardegna nei principali centri nuragici di culto, presso vari nuraghi complessi e villaggi.

La loro identificazione con i nuraghi è un dato ormai definitivo in quanto oltre alla raffigurazione di particolari architettonici (i mensoloni su cui si reggevano i terrazzi, gli ingressi monumentali a sesto acuto ecc.) essi annoverano l'intera gamma tipologica dell'architettura nuragica.

Gli scultori nuragici ritrassero i semplici nuraghi monotorre, i quadrilobati come Su Nuraxi di Barumini, i trilobati come il Santu Antine presso Torralba ed i pentalobati come l' Arrubiu di Orroli.

Tra le decine di modelli rinvenuti nelle varie regioni della Sardegna, meritano menzione particolare alcuni esemplari su cui l'artigiano scolpì in altorilievo figure umane o simboli religiosi:

- il modello in arenaria gessosa proveniente dal nuraghe Cann'e Vadosu, nei pressi di monte Prama, raffigura un nuraghe trilobato con al centro di una facciata una figura umana da alcuni paragonata ai pugili di Monte Prama;

- presso San Sperate (Cagliari) in località Paulilongu, fu rinvenuto un modello di nuraghe quadrilobato in arenaria quarzosa con al centro la raffigurazione di un ingresso monumentale e un personaggio con copricapo conico;

- nel modello in arenaria gessosa di Serra 'e is Araus a San Vero Milis, lungo il parapetto della torre è posto in rilievo un personaggio con al seguito un toro aggiogato;

- il modello in arenaria di altare monumentale in forma di nuraghe, ritrovato entro il nuraghe Su Mulinu, a Villanovafranca presenta else di spade ed un crescente lunare scolpiti in rilievo.

La statua di San Giovanni Suergiu

A San Giovanni Suergiu, nella Sardegna meridionale, secondo lo studioso Paolo Bernardini, appare di nuovo la statuaria monumentale, molto probabilmente in connessione con una necropoli.

In quel sito una ricognizione di superficie ha recuperato tra le pietre ammucchiate dal dissodamento dei campi, una testa umana in pietra arenaria sormontata da un alto e ricurvo copricapo, ornato da zanne di animale.

I tratti del volto, molto rovinati, conservano ancora un occhio reso con lo stilema del doppio cerchiello, identico a quello dei Giganti di monte Prama, ed il mento fortemente appuntito.

Altri frammenti sembrano appartenere a un torso umano, solcato da una bandoliera, mentre più chiara è l'immagine di una palmetta, scolpita a rilievo e parzialmente dipinta in rosso.[29]

Luogo del ritrovamento

Le sculture furono gettate per la maggior parte nella necropoli rinvenuta in località Monte 'e Prama, un rilievo di modesta altitudine (50 m s.l.m.) situato in posizione strategica al centro della penisola del Sinis.

Un altro frammento scultoreo – precisamente una testa – fu ritrovata altrove presso il pozzo sacro di Banatou di Narbolia, a circa 2 km dal nuraghe S'Uraki, poco distante dalla necropoli,[30] insieme a vari reperti ceramici sia punici che nuragici.[31][32][33]

Oltre alle statue del Sinis occorre segnalare una scultura rinvenuta nella Sardegna meridionale a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis confrontata da alcuni studiosi con le statue di monte Prama.

Il Sinis fu frequentato fin dal periodo neolitico – come attesta l'importante sito archeologico di Cuccuru s'Arriu – noto per una necropoli del Neolitico medio, nelle tombe della quale era di norma presente un idolo femminile in stile volumetrico. Successivamente sono attestate tutte le culture che si avvicendarono nell'Isola nel corso dei millenni.

Tra queste è rilevante la presenza della Cultura del vaso campaniforme di cui si ha traccia anche altrove in Sardegna e che prelude alla Cultura di Bonnannaro.[34] Sarà poi quest'ultima a dar vita alla Civiltà nuragica.

Per la sua felice posizione geografica, nell'antichità la penisola del Sinis fu una testa di ponte per le rotte verso le Baleari e la penisola iberica, da sempre relazionate alla Sardegna. Nell'arcipelago delle Baleari sorgeva infatti la Civiltà talaiotica, sotto vari aspetti simile alle Civiltà nuragica e torreana.

Il Sinis è inoltre favorito dalla vicinanza al Montiferru, luogo in cui è ubicato un antico vulcano sede di importanti miniere di ferro e di rame, anch'esso strettamente controllato tramite numerosi nuraghi.

Il toponimo Monte 'e Prama significa in lingua sarda "Monte delle Palme", probabilmente dovuto al fatto che la località era ricoperta da palme nane, un tempo abbondanti nel Sinis. L'area nella quale è situata la necropoli è riportata con il toponimo "M.Prama" sulle mappe catastali del Comune di Cabras, e sulle mappe 1:25000 dell'Istituto Geografico Militare al foglio 216 N.E.[35]

La lettera M di tale dicitura dà luogo a diverse interpretazioni tra le quali Mont'e, Monti, Monte, Montiju, diciture tuttora in uso nella lingua sarda. Nel passato l'uso di tale toponimo indicante la presenza delle palme nane in loco, era documentato in alcuni scritti. Secondo la testimonianza del teologo e scrittore Salvatore Vidal, nella sua opera Clypeus Aureus excellentiae calaritanae del 1641, parlando del Sinis riporta il toponimo "Montigu de Prama".[36][37] Il frate minore Antonio Felice Mattei scrisse nel 1700 una storiografia delle diocesi e dei vescovi sardi[37] e parlando delle località del Sinis menziona "Montigu Palma".[38]

La necropoli

I frammenti delle sculture furono rinvenuti al di sopra di una necropoli situata sulle pendici del monte Prama, sovrastata da un nuraghe complesso ubicato sulla sommità dell'altura. Le tombe che la compongono sono del tipo a pozzetto e per lo più risultarono prive di corredo funerario. In quelle finora esaminate sono stati rinvenuti – in posizione seduta – resti umani sia maschili che femminili, di età compresa tra i tredici e i cinquanta anni, uno per ogni tomba.

Allo stato attuale (2012) il complesso funerario può essere suddiviso in due aree: la prima con forma di parallelepipedo fu indagata nel 1975 dall'archeologo Bedini; la seconda è un'area disposta a serpentina scavata tra gli anni 1976 e 1979 da Maria Ferrarese Ceruti e Carlo Tronchetti. Parallela a quest'ultima si trova una strada lastricata, delimitata da alcune lastre in pietra calcarea infisse a coltello. La costruzione della strada risulterebbe coeva alla monumentalizzazione della necropoli.[33]

Lo scavo "Bedini" ha riportato alla luce un'area con trentatré tombe a cista litica ma costruite con roccia diversa da quella dell'area a serpentina.[33] Tali ciste risultarono essere per lo più prive dei lastroni di copertura in quanto divelti dai lavori agricoli che in tutti i secoli successivi interessarono l'area. Quella che vien definita "area Bedini" risulta esser stata edificata in tre diverse fasi:

- la prima fase – a causa della loro arcaicità – è rappresentata dalle tombe a pozzetto circolare. Queste somigliano alle tombe ritrovate nel Tempio di Antas situato nella Sardegna meridionale e dedicato al Sardus Pater il dio eponimo dei Sardi nuragici;

- la seconda fase fu quella interessata dal rivestimento delle tombe con lastre di pietra;

- nella terza – coeva alla parte di necropoli scavata dall'archeologo Carlo Tronchetti – si ebbe l'apposizione delle statue.[39]

Nella parte scavata da Carlo Tronchetti, l'inizio della necropoli è indicato – sia in ordine cronologico che spaziale – da una lastra in pietra infissa a coltello giustapposta alla prima tomba del lato Sud. Il lato Nord comprende invece le tombe di età più recente ed è anch'esso delimitato da una lastra in pietra infissa a coltello.[33] A fianco dei lastroni di copertura del tracciato a serpentina sono state rinvenute ulteriori fossette utilizzate per deporre ossa umane.[40] A causa della presenza dell'"area Bedini", le ultime tre tombe edificate non seguono il naturale tracciato ma ripiegano sul fianco delle precedenti sepolture. La necropoli risulta attualmente (2012) non ancora completamente scavata.

È inoltre documentata un'area posta a 20 metri dal settore di Bedini, nella quale furono rinvenuti lastre di copertura e fusti, definiti da Lilliu, di "colonne", ma che per diametro e caratteristiche rientrano appieno nelle sezioni modulari dei modelli di nuraghe rinvenuti nel resto della necropoli.

Ipotesi sull'aspetto della necropoli

A causa dell'incompletezza degli scavi non è stato possibile stabilire quale fosse il reale aspetto della necropoli e la collocazione delle statue. Da alcuni studiosi è stato messo in dubbio la loro originaria pertinenza alla necropoli medesima, in quanto l'unica prova in tal senso sarebbe la contiguità delle statue alla necropoli.[41]

Nei pressi della necropoli sorge una struttura rettangolare in opera cementizia ascrivibile al periodo romano. Alcuni ricercatori ritengono che non si possa completamente escludere – a causa della mancanza di scavi – la presente un megaron nuragico che al di sotto dell'edificio romano.[42] L'esistenza di altri monumenti di carattere sacro nei pressi della necropoli è suggerito anche dalla presenza di tipici conci utilizzati per l'edificazione dei pozzi sacri.[41] Altri ricercatori criticano la predetta teoria in quanto propensi a ritenere che statue e necropoli formassero un tutt'uno. In quel caso è errato supporre che l'unico indizio in tal senso sia la vicinanza tra statue e necropoli.

Nella tomba numero sei dell'area scavata da Tronchetti fu rinvenuto un frammento di scarto di lavorazione di uno scudo; ciò fa supporre agli archeologi che le statue furono realizzate in loco appositamente per la necropoli; date alcune particolarità tecniche ad identica conclusione portano sia i modelli di nuraghe sia i betili "ad occhio".[43]

In tal caso necropoli e statue potrebbero richiamarsi all'antica tradizione della tomba dei giganti; il tracciato ricorda infatti la planimetria di quelle antiche sepolture, e tale suggestione è suggerita e rafforzata anche dalla presenza dei betili, da sempre presenti nelle antiche tombe dell'Età del bronzo. L'analogia attesterebbe la volontà degli antichi architetti di ricollegarsi alla tradizione sepolcrale degli avi.[33][44]

Per quanto ne concerne l'aspetto e la composizione originaria del complesso tombe-statue, allo stato attuale delle conoscenze tale ipotesi non è da ritenersi sorretta da validi riscontri per ammissione degli archeologi stessi. È stato ipotizzato come in tal caso le sculture sarebbero state collocate ai lati Est ed Ovest del tracciato a serpentina, a formare una sorta di grande esedra umana in analogia all'esedra a semicerchio della tomba dei giganti nella quale i pugili erano la parte più esterna – mentre nel centro immediatamente vicine alle tombe – erano collocati arcieri e guerrieri. Sempre secondo questa ipotesi i modelli di nuraghe formavano invece il coronamento del tumulo essendo collocati sopra le lastre di copertura delle tombe.[42]

Riti funerari e riti di culto

Gli studiosi ritengono che la necropoli di monte Prama non fosse solo dedicata allo svolgimento di funzioni e liturgie funebri ma pure ad altre attività di culto. Un indizio in tal senso è la presenza di un modello di nuraghe dotato di una concavità nella parte superiore. L'esemplare di monte Prama è confrontabile con alcuni modelli di nuraghi ritrovati nei santuari di Serra Niedda presso Sorso e Santa Anastasia di Sardara, entrambi attivi tra il Bronzo recente e la gran parte dell'Età del Ferro. Nell'esemplare scultoreo di Sardara tale concavità risulta annerita ed untuosa al tatto a distanza di secoli, fatto che attesterebbe l'uso di bruciarvi ritualmente essenze profumate.

Il modello di nuraghe con concavità proveniente dal sito di Serra Niedda, ubicato tra il pozzo sacro e la rotonda, poggiava con tutta probabilità su di un cippo dall'ampio diametro analogo ad uno proveniente dallo stesso sito di monte Prama, pure esso troppo ampio per fare da base ad un modello di nuraghe monotorre. Sempre nel santuario di Serra Niedda fu rinvenuta una statuina bronzea raffigurante un personaggio in nudità rituale.

La figura di Sorso è a sua volta paragonata al portatore di lancia in nudità rituale proveniente da Antas, presso il tempio del Sardus Pater. Quest'ultima statuina fu rinvenuta entro una sepoltura a pozzetto del tipo scavate dall'archeologo A. Bedini a monte Prama. Infatti quello di Antas costituisce l'unico altro sepolcreto paragonabile alle sepolture di monte Prama proprio per via delle tombe a pozzetto circolari poste alla base del tempio. Poiché ad Antas sono numerose le lance offerte come ex-voto nel tempio, e poiché sempre la lancia è l'attributo della divinità nella monetazione imperiale romana, alcuni studiosi ipotizzano che la statuina della necropoli di Antas sia la più antica rappresentazione della divinità indigena.[45]

I riti funebri, rispecchiano invece le più arcaiche tradizioni riscontrabili presso le tombe dei giganti. Nel lato Ovest dei lastroni di copertura del tracciato a serpentina sono state rinvenute alcune fossette utilizzate per deporre ossa umane.[46]

Fossette adiacenti al vano funerario sono state individuate in numerose tombe dei giganti, presso le quali contenevano per lo più frammenti ceramici. Solo nella tomba di Iloi a Sedilo, le fossette presentavano frammenti di ossa con ceramica. Le fossette sarebbero dunque un indizio del prelievo delle ossa dei più antichi defunti al fine di riutilizzare il vano funerario con nuove inumazioni. La mancanza di ossa nelle altre fosse documentate presso le tombe di giganti sarebbe dovuta all'acidità del terreno sardo.[47]

Altri indizi colleganti la ritualità delle tombe dei giganti alla necropoli di monte Prama sono dati dal frammento di spada votiva, dai corni litici attestati a monte Prama e dai betili. Quest'ultimi non attesterebbero solo un retaggio dell'antica tradizione dell'Età del Bronzo, recuperato dai Nuragici dell'Età del Ferro giacché, date le loro peculiarità, furono scolpiti appositamente per la necropoli del Sinis; a questa conclusione inducono anche gli elementi litici corniformi ed il frammento di spada votiva associati ai betili, in quanto anch'essi presenti in alcune tombe dei giganti.[48]

In generale le tombe dei giganti si caratterizzano per la pressoché totale assenza di beni di corredo, fatta eccezione per le ceramica frammentata. Questa antica tradizione si riflette nella mancanza di corredo delle tombe a monte Prama, e la presenza di ceramica frammentata, tra le quali spicca la presenza di un vaso miniaturistico. La presenza di oggetti in miniatura è altresì attestata presso Antas, dove furono trovati, oltre alla predetta statuina, anche una faretra ed una spada miniaturistiche. Per l'archeologo G. Ugas la deposizione di oggetti in miniatura entro pozzetti funerari è tipico del periodo villanoviano e protovillanoviano.[49]

La pratica di deporre oggetti in miniatura presenta in Sardegna radici ben più antiche, essendo riscontrabile in praticamente tutte le culture affacciatesi nell'Isola. Nello stesso Sinis ceramiche votive in miniatura furono rinvenute all'interno di alcune tombe dei giganti, ed in genere datate, quando si tratta di vasetti a colletto all'Età del Bronzo recente e del Bronzo finale.[50]

Storia degli scavi

È del 1965 il primo reperto rinvenuto con ogni probabilità appartenente al complesso monumentale di monte Prama. Si tratta di un frammento di statua in calcare – precisamente una testa – trovato nel fondo del pozzo di Banatou presso Narbolia. Data la grande presenza di reperti punici e la presunta assenza di una statuaria nuragica in pietra, il frammento di Banatou fu considerato in origine un reperto punico.

È della metà degli anni settanta del secolo scorso – invece – il rinvenimento delle statue presso la necropoli del monte Prama. Secondo la testimonianza resa dai due scopritori Sisinnio Poddi e Battista Meli, il rinvenimento avvenne per caso nel mese di marzo del 1974 mentre preparavano la semina di due appezzamenti di terreno attigui che da anni affittavano dalla confraternita del Santo Rosario di Cabras.

Nonostante il suolo fosse sabbioso, abbondava di manufatti rocciosi e frammenti di colonne che l'aratro portava regolarmente alla luce e che i due agricoltori accumulavano da una parte, non intuendo il loro reale valore archeologico.[51]

All'inizio di ogni stagione di semina i due scopritori constatavano che gli accumuli di frammenti dell'anno precedente erano diminuiti considerevolmente perché asportati da persone che ne comprendevano il valore storico o perché utilizzati come materiale da costruzione.

Fu il proprietario del terreno, Giovanni Corrias, a rendersi conto che si trattava di resti di sculture quando, insieme a Sisinnio Poddi, intravide in un cumulo di pietre e terra la testa di un gigante. Il proprietario informò di tale rinvenimento l'archeologo oristanese Giuseppe Pau il quale allertò la Soprintendenza ai Beni archeologici di Cagliari e Oristano. [51]

Durante la prima fase della scoperta, l'archeologo Giuseppe Atzori denunciò insistentemente alle autorità la mancanza di protezione del sito. Molte delle statue ricostruite mancano della testa a causa della spoliazione della necropoli e proprio la testa con gli enigmatici occhi fu uno dei reperti più ricercati.[52] [53]

Secondo l'archeologo Marco Rendeli, la storia delle prime ricerche è lacunosa e frammentaria e coinvolge diversi archeologi. Alcuni effettuarono scavi di breve durata (scavi Atzori nel 1974, scavi Pau nel 1977), altri ricercatori portarono avanti indagini programmate (scavi Bedini nel 1975, scavi Lilliu, Tore, Atzeni nel gennaio 1977, scavi Ferrarese Ceruti-Tronchetti nel 1977).[44]

A quaranta anni dall'ultima campagna di scavi, non risolutivi per la soluzione di tali problemi, è pertanto programmata una nuova campagna di scavi[54]

Scavi presso il pozzo di Banatou Narbolia

| Responsabile | Area indagata e reperti rinvenuti | Risultato scavi | Immagini scavi |

|---|---|---|---|

| Lo scavo avvenne tra la fine del 1965 e gli inizi del 1966. | Fu indagato il deposito votivo presso il pozzo sacro di Banatou Narbolia; i reperti constano di una testa di statua tipo Monte Prama in cattive condizioni, tredici statuette votive e sette vasi di epoca punica, una terracotta votiva di tipo greco rappresentante una Kore stante, numerosa ceramica sia nuragica che punica | Il deposito ha tra i suoi materiali più arcaici ceramica nuragica datata al VII sec. a.C. ed il VI sec. a.C.; mentre si daterebbero al VI e V sec. a.C. le statuine puniche; poiché i materiali non sono editi non è possibile studiarne in modo preciso l'inquadramento cronologico. La tipologia delle statue puniche è da individuarsi nel tipo del "devoto-sofferente", furono realizzate al tornio e presentano sia analogie come differenze da altre statue trovate in un grande deposito presso Bithia. L'analisi delle argille ha permesso di verificare la loro provenienza da giacimenti distinti.[55] |

Scavi Bedini

| Responsabile | Area indagata e reperti rinvenuti | Risultato scavi | Immagini scavi |

|---|---|---|---|

| Anno 1975 Alessandro Bedini |

Area parallela alla strada per Riola e distante 25 m da essa; scavo lungo 25 m e largo 3. Furono indagate trentatré tombe rinvenendo frammenti di statue e modelli di nuraghe, ceramica nuragica, inumati. |

Fu individuato il confine Ovest della necropoli delimitato da lastroni infissi a coltello. Furono rinvenute dieci sepolture a pozzetto prive del lastrone di copertura ma con all'interno i defunti adagiati in posizione rannicchiata con una lastrina di pietra sul capo. I rari frammenti ceramici reperiti datano le più antiche tombe a pozzetto tra il IX secolo a.C. e l'VIII secolo a.C.[39] |

Scavi Tronchetti – Ferrarese Ceruti

| Responsabile | Area indagata e reperti rinvenuti | Risultato scavi | Immagini scavi |

|---|---|---|---|

| Anno 1977Carlo Tronchetti, Maria Luisa Ferrarese Ceruti, 1979 Carlo Tronchetti |

Area interessata dalla discarica della necropoli. Furono indagate trenta tombe rinvenendo frammenti di statue, modelli di nuraghe, ceramica punica, un sigillo scaraboide, una collana bronzea, resti inumati, betili. | Lo scavo permise di portare alla luce una strada monumentale e appurare come la monumentalizzazione della necropoli, tramite l'aggiunta delle statue, fosse coeva alla realizzazione della strada stessa. Furono inoltre rinvenute nuove e numerose parti delle sculture e al di sotto di uno di queste fu rinvenuto un grande frammento di anfora punica, non anteriore al IV secolo a.C.: tale frammento daterebbe il periodo di distruzione delle statue. Le tombe messe in luce confermarono il rituale funebre già riscontrato, con gli inumati deposti rannicchiati e sul cui capo spesso veniva adagiata una lastrina di pietra. All'interno della tomba numero venticinque fu scoperto uno dei pochi elementi di corredo, ovvero uno scarabeo egizio rientrante nella produzione del Nuovo Regno. Lo scarabeo era inserito probabilmente in una collana insieme ad un frammento di spada votiva, una tipico manufatto nuragico del bronzo recente e finale.[33] |

Il Restauro

Il progetto di conservazione e restauro è stato elaborato dall'archeologo conservatore Roberto Nardi, direttore del Centro di Conservazione Archeologica di Roma, con la direzione scientifica dell'archeologa Antonietta Boninu. Dal 2007 al 2012, i 5178 reperti provenienti dalle campagne di scavi e dai recuperi, per un peso complessivo di dieci tonnellate[56], sono stati assemblati e 38 sculture sono state montate su particolari strutture portanti per permettere il lavoro di ricomposizione[57].

Per tutta la durata dell'intervento, il cantiere di lavoro è stato aperto al pubblico. Dopo una prima pulitura delle superfici lapidee e dopo un'analisi approfondita di ciascun frammento, sono stati man mano ritrovati gli attacchi tra le varie parti delle sculture, identificando così le varie tipologie di guerrieri e di modelli di nuraghe. La ricerca degli attacchi si è alternata con altri tipi di intervento come la pulitura con acqua atomizzata (una tecnica poco invasiva in grado di solubilizzare le incrostazioni senza danneggiare la pietra, già sperimentata nella ripulitura dei monumenti del Foro romano), ma soprattutto con il consolidamento delle superfici.[58] Il materiale utilizzato dagli antichi scultori infatti risulta costituito da tenera calcarenite di provenienza locale, caratterizzata nella sua composizione interna da microfossili marini. Dalle analisi effettuate nei reperti risultano evidenti tracce di un remoto incendio che modificò chimicamente la parte superficiale della pietra rendendo i reperti più fragili e riducendone la resistenza.[58]

La ricerca degli attacchi ha consentito di ricomporre più di mille frammenti combacianti tra di loro ricostruendo in questo modo le varie tipologie di statue. In questo modo sono stati ricomposti tredici modelli di nuraghe (tra monotorre e polilobati), sedici pugili, quattro guerrieri, cinque arcieri. Le parti che non presentano attacchi sono sei e documentano la presenza di altre sei sculture portando il loro numero complessivo a quarantaquattro.[58]

La musealizzazione

Attualmente (2014) è in corso di programmazione avanzata la musealizzazione del complesso scultoreo. Per la Soprintendenza, dato il grande interesse culturale rivestito dalle statue, è preferibile una sistemazione museale diffusa. La sistemazione definitiva delle sculture comporterà la divisione delle statue in tre poli di fruizione a vocazione differente:

- il Museo Civico Archeologico di Cabras, dove verrà esposto il complesso scultoreo originale di mont'e Prama, ad eccezione di un reperto per ogni tipologia scultorea rinvenuta;

- il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, nel quale verrà esposto un esemplare per ogni tipologia scultorea rinvenuta (tre statue e un modello di nuraghe) al fine di descrivere in successione cronologica, dalle dee madri di età neolitica, alle figure geometriche del periodo eneolitico, ai bronzetti nuragici ed alle statue di monte Prama, la rappresentazione della figura umana nelle diverse culture preistoriche sarde;

- Il terzo ed ultimo polo è Li Punti, centro del restauro, nel quale non sarà esposta alcuna statua ma nel quale saranno documentate le fasi del restauro.[59]

Al momento il Museo Civico di Cabras, autocandidandosi ad ospitare solo una parte delle statue, verrebbe privato di almeno quattro esemplari scultorei a causa di problemi di varia entità. [60]

Contro il il progetto della Soprintendenza di Cagliari ed Oristano guidata da Marco Minoja, sono state formulate numerose critiche. Salvatore Settis, ritiene che l'insieme scultoreo non debba essere smembrato, anche perché, la moltiplicazione delle sedi museali è la causa prima della chiusura di tanti musei per carenza di visitatori.[61]

Caratteristiche generali e confronti stilistici esterni

Nel complesso sono statue fortemente stilizzate e di forma geometrica improntate a quello che gli studiosi definiscono lo "stile dedalico", ispirandosi in questo allo stile scultoreo affermatosi in Creta nel VII secolo a.C..

Il volto delle statue segue lo schema a T, tipico dei bronzetti sardi e delle vicine statue stele corse.[33] L'arcata sopracciliare e il naso sono molto marcati, gli occhi risultano incavati nel volto e resi in modo simbolico con un doppio cerchio concentrico. La bocca è resa con un breve tratto inciso, rettilineo o angolare.[62]

L'altezza delle statue varia da un minimo di 2 m ad un massimo di 2,50 m. Esse hanno come soggetti pugili, arcieri e guerrieri, tutti in posizione eretta e con le gambe leggermente divaricate. I piedi sono ben definiti e poggiano su solide basi quadrangolari.[63]

Caratteristica delle sculture è inoltre la presenza di dettagli decorativi con motivi geometrici eseguiti a chevron[64] o a zig-zag, con linee parallele e cerchi concentrici, laddove a causa di ragioni statiche non fu possibile per gli artisti rendere tali dettagli in rilievo. Questo accade tanto per gli oggetti quanto per la raffigurazione di varie parti del corpo. Così, ad esempio, le trecce che scendono ai bordi del viso sono in rilievo ma i capelli sono resi con incisioni a spina di pesce.

Il brassard[65] degli arcieri risulta leggermente in rilievo mentre i dettagli sono resi con disegni geometrici.

Tali peculiarità – insieme ad altri elementi – provano che i bronzetti sardi furono la principale fonte d'ispirazione per la loro realizzazione.[66][67]

Le statue originariamente risulterebbero esser state dipinte, in alcune infatti sono state rinvenute tracce di colori; un arciere presenta il torso dipinto di rosso mentre un altro colore rintracciato nei frammenti è il nero.[68][69]

È difficile trovare confronti in ambito mediterraneo per queste sculture:

- l'archeologo Carlo Tronchetti parla di committenze e di ideologie pienamente orientalizzanti[70] e in accordo con quest'ultimo altri studiosi – come Paolo Bernardini – individuano nelle sculture influenze orientali con richiami alle sculture etrusche arcaiche;[71]

- l'archeologa Brunilde Sismondo Ridgway trova confronti nella scultura picena, dauna, lunigiana dell'VIII–V secolo a.C., stavolta inserite nella corrente stilizzante italica ed egea naturalistica;[72]

- per Giovanni Lilliu le sculture appartengono allo stile artistico geometrico, riscontrabile nei segni ornamentali riprodotti con disegni incisi, nella diretta ispirazione nei bronzetti sardi di stile "Abini-Teti"; secondo l'illustre archeologo risulta quindi profondamente sbagliato assegnare tali statue al periodo orientalizzante, tranne forse per la struttura colossale del corpo;[68]

- per l'archeologo Marco Rendeli i tentativi di confronto tra le sculture del Sinis e quelle di area ellenica, italica, etrusca appena citati hanno tutti portato ad esiti deludenti. Il giusto approccio nell'inquadrarle consiste nell'intenderle come un unicum, prodotto dalla interazione tra artigiani levantini e committenza nuragica. Tale unicità del resto trova conferma anche nelle particolari tombe a pozzetto della necropoli, anche queste non sono paragonabili in alcun modo ad altri siti, sia del Mediterraneo occidentale che di quello orientale.[73]

Pugili

Pugile (o pugilatore) è il termine convenzionale per indicare una particolare figura di bronzetti nuragici dotati di un'arma paragonabile al caestus. Essa infatti avvolgeva l'intero avambraccio con una guaina rigida, probabilmente in metallo.[74] La panoplia del guerriero o lottatore, a seconda delle interpretazioni, prevedeva inoltre uno scudo rettangolare semi-rigido e avvolgente.[74] Si ipotizza che i pugili fossero adibiti a giochi sacri o funebri in onore dei morti, come altrove nel Mediterraneo.[74][75]

I pugilatori costituiscono il gruppo più numeroso delle statue del Sinis. Presentano caratteristiche uniformi e costanti in tutti e sedici gli esemplari accertati, variando solo nelle dimensioni o in trascurabili particolari.[66]

Il torso è rappresentato sempre nudo con incisi l'ombelico o i capezzoli; i fianchi del bacino sono cinti da un breve gonnellino svasato posteriormente a V, tipico nella bronzistica dei pugili ma pure di guerrieri come l'arciere di Serri. La parte superiore dell'addome è protetto da un cinturone dal quale si dipartono talora i lacci – raffigurati a bassorilievo – che tenevano legato il gonnellino. La testa delle figure è rivestita da una calotta liscia.

L'avambraccio destro – sin dal gomito – è rivestito dalla guaina protettiva verosimilmente di cuoio, terminante con una calotta sferica nella quale era inserita l'arma metallica o in altro materiale. Il braccio sinistro tiene lo scudo a coprire il capo.[33][76] Lo scudo è di forma rettangolare ad angoli arrotondati. Molto probabilmente doveva essere composto da cuoio, o da un altro materiale flessibile, perché arrotondato per la lunghezza. Presenta inoltre nella sua parte interna una intelaiatura a stecche di legno, mentre la parte esterna si caratterizza per un bordo in rilievo lungo tutto il perimetro. Sempre dai particolari risultanti dalla parte interna, lo scudo appare fissato ad un bracciale decorato a chevron, indossato nel gomito del braccio sinistro.[74]

La figura del pugilatore è rappresentata anche nella bronzistica, tra le quali si segnala – oltre agli esemplari sardi – anche il bronzetto rinvenuto presso Vetulonia nella Tomba del capo. Il bronzetto nel quale si riscontra non solo l'identità tipologica ma persino la rispondenza nei particolari è quello proveniente da Dorgali.[77][78]

Arcieri

I frammenti di questa tipologia di guerriero hanno permesso fino ad oggi di restaurare cinque esemplari mentre di un sesto restano solo parti del torso e della spalla. Al contrario dei pugili gli arcieri presentano numerose varianti.[66]

L'iconografia maggiormente attestata vede l'arciere indossare una corta tunica su cui pende la placca pettorale quadrata a lati leggermente concavi. Talvolta la tunica giunge all'inguine, altre volte lascia scoperti i genitali. Oltre alla placca pettorale sono raffigurati anche altri elementi della panoplia, come goliere ed elmi.

I diversi frammenti di arti superiori presentano spesso il braccio sinistro munito di brassard che tiene l'arco, mentre la mano destra è tesa con la palma rivolta in avanti come nel tipico segno di saluto visibile nei bronzetti.

Le gambe sono protette da singolari gambali dai bordi dentellati, appesi con dei laccetti sotto la tunica; in un polpaccio è ben visibile anche la lavorazione posteriore avente profilo a forma di 8, mentre nei piedi è talvolta raffigurato un sandalo. Il volto risulta simile a quello del pugile con la capigliatura raccolta in lunghe trecce che scendono ai lati del volto. La testa è cinta fino alla nuca da un elmo a calotta crestato e cornuto che lascia libere le orecchie.

Vari frammenti documentano i corni leggermente ricurvi e rivolti in avanti, di difficile misurazione, terminanti a punta (a differenza dei guerrieri); c'è inoltre traccia di un rinforzo ricavato dalla stessa roccia che le univa a circa metà della lunghezza.[74] Molto particolareggiata è la raffigurazione delle armi. In analogia ai bronzetti, nella schiena risulta scolpita in maniera molto raffinata la faretra.[33][66]

Risulta evidente la presenza di due tipi di arco:

- uno più pesante avente sezione quadrangolare e costolato

- uno di tipo più leggero a sezione cilindrica, forse appartenente a chi utilizzava un armamento misto.

Le milizie nuragiche risultavano infatti composte da arcieri, spadaccini e guerrieri con armamento misto in quanto muniti sia di arco come di spada; questi casi sono evidenti sia nell'ipotesi in cui arco e spada vengono sfoggiati contemporaneamente, come nei bronzetti stile "Uta" (da Uta, luogo del ritrovamento), o quando la spada rimane riposta nel fodero accanto alla faretra mentre l'arciere scocca la freccia.[79]

L'insieme faretra-fodero di spada è visibile in almeno una scultura[80] e trova riscontro tanto nei bronzetti di stile "Uta", quanto in quelli di stile "Abini" (dal Santuario nuragico di Abini, luogo del ritrovamento).[81] L'archeologo Giovanni Lilliu mise inoltre particolare risalto nel confronto tra l'elsa lunata della statua di monte Prama e l'elsa a mezzaluna dell'arciere di Santa Vittoria di Serri con il medesimo abito a coda di frac dei pugili di monte Prama.[82][83] Il bronzetto d'arciere più corrispondente a quello degli arcieri di monte Prama dovrebbe essere l'arciere di Abini.[84]

Guerrieri

Di questa tipologia iconografica – molto rappresentata nella bronzistica – sono stati finora individuati due esemplari, più un terzo incerto, dei quali solo uno in ottimo stato di conservazione. Tuttavia uno scudo ricomposto, non riconducibile ai 3 esemplari suddetti e i numerosi altri frammenti di scudo e (pare) di un torso fan pensare che il numero di guerrieri fosse ancora più elevato.

Inizialmente i vari frammenti di scudo rotondo furono attribuiti alle statue di arciere. Solo successivamente, l'impugnatura d'una spada e la somiglianza delle decorazioni geometriche dello scudo ad analoghi motivi presenti nella bronzistica, fecero pensare alla presenza di una o più statue di guerrieri.[85][86] La scultura del guerriero si differenzia da quella dall'arciere fondamentalmente per l'abbigliamento.

La testa in miglior stato di conservazione mostra il tipico elmo cornuto "a bustina", il quale – come pure l'elmo di arciere – doveva senz'altro presentare i tipici corni raffigurati nella bronzistica. Diversi frammenti di piccoli elementi cilindrici sono infatti stati rinvenuti nel corso degli scavi. Alcuni di questi corni – una volta ricomposti – presentano delle piccole sfere nella parte terminale, come in certi bronzetti, sia antropomorfi (in questo caso solo guerrieri e mai arcieri) che zoomorfi.

La statua di guerriero meglio conservata è tra le più suggestive dell'intero complesso. Oltre all'elmo cornuto – i cui corni sono spezzati – si distingue per la presenza di una corazza a bande verticali, corta nella parte posteriore ma robusta sulle spalle e più sviluppata sul petto. In analogia con le corazze visibili nei vari bronzetti, si suppone che il corsetto fosse costituito da bande in metallo applicate al cuoio indurito. Dalla parte inferiore del corsetto fuoriesce un pannello decorato e frangiato.

Lo scudo è rappresentato in maniera molto accurata con disegno a chevron che ricorda i motivi geometrici delle pintadere, e con solcature disposte a raggiera convergenti verso l'umbone.[74] Il bronzetto di guerriero più simile a quelli rinvenuti a monte Prama è quello trovato a Senorbì

Modelli di nuraghe

Il sito di monte Prama è quello nel quale è stato rinvenuto il maggior numero di modelli di nuraghe.[87]

Per modello di nuraghe s'intende la rappresentazione in scala delle torri e dei castelli nuragici, a fini sacrali e/o politici. Analogamente ai reali edifici gli stessi modelli sono suddivisibili in due categorie generali: i modelli di nuraghe complesso con torre centrale circondato da bastioni e altre quattro torri ossia il cosiddetto quadrilobo, e i modelli di nuraghe semplice in quanto raffigurazioni di nuraghi con un'unica torre.

Al centro di restauro di Li Punti è stato possibile sinora ricostruire cinque modelli di nuraghi complessi e venti nuraghi semplici. I modelli di nuraghe rinvenuti a monte Prama si caratterizzano per le loro notevoli dimensioni, sino a 1,40 m di altezza per i quadrilobati, e da 13 cm a 70 cm di diametro dei monotorre,[33] oltre che per alcune soluzioni tecniche originali.[87] Unici tra tutti i modelli di nuraghi rinvenuti in Sardegna, le grandi sculture sono modelli componibili nei quali il fusto del mastio è unito alla parte sommitale attraverso un'intercapedine in cui faceva da perno e da legante un'anima di piombo.[87]

Il terrazzo dei nuraghi è stato rappresentato fedelmente nei vari modelli, e sulla sommità delle torri è stata scolpita una sorta di cupola conica indicante la copertura del vano scala di accesso al terrazzo stesso.[88][89][90] Vari elementi architettonici delle reali strutture sono stati rappresentati con incisioni. Il parapetto del terrazzo ad esempio è stato raffigurato tramite una fila singola o doppia di triangoli incisi, ovvero con tratti verticali in stretta analogia con nuraghi miniaturizzati provenienti da altri siti sardi, come l'altorilievo dal nuraghe Cann'e Vadosu, o il modellino della sala delle riunioni di Su Nuraxi a Barumini.[91]

Anche i grandi blocchi con la funzione di sostegno al terrazzo sono resi nei modelli tramite motivi decorativi. I mensoloni e la loro funzione sono indicati da incisioni o scanalature parallele e i blocchi – che nei siti archeologi si rinvengono copiosi in corrispondenza dei crolli delle parti sommitali – confermano la perfetta corrispondenza dei modelli in questione con l'architettura nuragica dell'Età del bronzo medio e recente.[87]

Betili oragiana

Il termine betile, dall'ebraico bet-el, ovvero "casa del dio", indica delle pietre sacre di semplice forma geometrica, prive del tutto o quasi di raffigurazione. In analogia al significato religioso rivestito in Oriente, si ritiene come anche per i Nuragici essi potessero rappresentare o la casa del nume, o il dio stesso, in modo astratto e simbolico. Questo suggerisce la loro costante presenza in tutti i luoghi di culto della Civiltà nuragica, dai santuari come Su Romanzesu di Bitti alle tombe dei giganti.

Per tipologia sono suddivisibili in betili conici e betili troncoconici. La distinzione ha rilevanza cronologica essendo i betili troncoconici più recenti in quanto pertinenti alle tombe dei giganti in opera isodoma.[92][93][94] Presso monte Prama si rinvennero dei betili troncoconici con incavi di tipo "oraggiana" (o "oragiana").

Secondo l'archeologo Giovanni Lilliu tali incavi potrebbero simboleggiare gli occhi di una divinità che sorvegliava e proteggeva le tombe.[95][96] I betili nuragici sono oggetti simbolici tipici del Bronzo medio e del Bronzo recente nuragico, venendo scolpiti a partire dal XIV secolo. La loro presenza nella necropoli di monte Prama fu spiegata da Giovanni Lilliu tramite due soluzioni alternative: verosimilmente i betili provenivano da una precedente tomba dei giganti andata distrutta, oppure sono la copia di analoghi più antichi, nella volontà dei Nuragici di rimarcare la linea di continuità con la loro tradizione in una sorta di rievocazione nostalgica.[97][98] Attualmente la doppia fila di incavi notata in un betile di monte Prama e non attestata in alcun altro esemplare in Sardegna, fa propendere per una loro produzione coeva alla necropoli, e perciò gli studiosi ritengono che furono realizzati appositamente per il complesso di monte Prama.[94]

Possibili tecniche di lavorazione

Nelle analisi effettuate dallo storico dell'arte Peter Rockwell è stato riscontrato l'uso di vari strumenti in metallo, probabilmente in bronzo. In particolare si è potuto osservare l'uso di:

- una subbia, ossia uno scalpello con lama di varie misure;

- uno strumento simile ad un raschietto utilizzato per levigare la superficie al pari o insieme ad abrasivi;

- una punta secca per incidere linee fini di dettaglio;

- uno strumento per produrre fori che può essere assimilato al trapano, il cui uso da parte dei Nuragici è infatti provato dai rinvenimenti archeologici;

- è evidente l'uso di uno strumento simile al compasso con il quale sono state realizzate le linee circolari come quelle degli occhi;

- una gradina, strumento simile alla subbia ma dal bordo dentellato e affilato, adatta in modo particolare alla scultura su marmo e che ha lasciato sui Giganti le tracce più interessanti. Veniva colpita sulla superficie tenendola obliqua, per creare una sorta di prima levigatura a scanalature più o meno fitte. Secondo gli studiosi sarebbe comparsa in Grecia solo nel VI secolo a.C.

Un compasso in ferro fu trovato nel nuraghe Funtana presso Ittireddu.[99]

Problema della datazione

La data di realizzazione delle statue è il principale problema concernente il sito di Monte Prama, ma non meno importanti sono le implicazioni storiche della data distruzione e abbandono.

Le ultime indagini scientifiche risalenti al lontano 1979 non hanno risolto tali problemi. A quaranta anni dall'ultima campagna di scavi, è pertanto programmata una nuova campagna di scavi.

Rapporto cronologico e stilistico tra le statue ed i bronzetti

«Il rapporto linguistico è così stretto, tra statue e statuine, da far ritenere che le seconde siano riproduzioni in piccolo delle prime e che ci sia stato un intreccio continuo, una comunicazione permanente, nella cultura artistica del tempo, tra scultori in pietra ed artigiani del bronzo.»

A partire dalle sucitate considerazioni di Lilliu, è in corso un acceso dibattito, tra coloro che attestano l'inizio della produzione bronzistica solo a partire dall'età del Ferro ed in particolare dal IX sec. a.C.[100][101], ed i sostenitori della produzione dei bronzetti a partire tra il 1100 a.C. ed il 1000 a.C.[102][103]

Data la strettissima somiglianza tra bronzetti e statue sorge il dilemma se le statue furono d'ispirazione ai bronzetti – risultando in tal caso più antiche – oppure se i bronzetti siano – nella loro maggiore antichità – il modello che l'aristocrazia nuragica impose agli artigiani: in tal caso le statue sarebbero molto meno antiche dei bronzetti. In ogni caso, la stretta relazione stilistica tra bronzetti sardi e Giganti, depone per il fatto che le due forme d'arte debbano essere, almeno parzialmente contemporanee.[44]

Lo Scarabeo egizio della tomba n. 25

Di un primo tentativo di datazione è autore l'archeologo C. Tronchetti il quale basò la sua ipotesi sul rinvenimento di uno scarabeo ritrovato nella tomba n. 25 interpretato come scaraboide pseudo Hiksos e pertanto erroneamente datato al VII sec a.C.

Lo scarabeo di Monte Prama, raffigurante un fiore di loto stilizzato (dato dibattuto), trova il suo più stringente parallelo con un altro esemplare proveniente da Tell Fara oppure Tall al-Ajjul.

Recenti analisi dimostrano l'appartenenza dello scarabeo di Monte Prama alla produzione tipica del Nuovo Regno [104]

Quello di monte Prama non è inoltre l'unico scarabeo egizio rinvenuto in un contesto nuragico: i tipici manufatti egizi sono stati rinvenuti infatti anche presso il Nuraghe Nurdole [105], nell'abitato di Sant'Imbenia ad Alghero[106] e presso il Complesso nuragico di S'Arcu 'e Is Forros [107]

Tuttavia occorre sottolineare la generale inaffidabilità degli scarabei ai fini della cronologia dei siti e dei monumenti in cui furono deposti; vari sono i casi documentati di scarabei rimasti in circolazione anche per quasi un millennio dalla data di produzione[108][109][110][111].

Le ceramiche di Monte Prama

La datazione dei frammenti ceramici rinvenuti nella necropoli di monte Prama è controversa a causa della generale difficoltà nel distinguere il vasellame appartenente all'Età del bronzo finale da quello dell'Età del ferro nuragica. Infatti nei pozzi sacri, megara, santuari e grotte sacre, sono compresenti tanto i reperti del periodo della fondazione (1350 - 1200 a.C.), quanto quelli del Bronzo finale (1200 - 950 a.C.) che purtroppo inquinano gli strati dell'Età del ferro.[112].

Rinvenuto presso una delle tombe più antiche del settore scavato dall'archeologo A. Bedini a sua volta costituente la parte più antica della necropoli, è un vaso miniaturistico confrontato con un'altra miniatura proveniente dal santuario di Santa Vittoria di Serri e datato dall'archeologo G. Ugas all'VIII sec. a.C.[113]

Confrontando i due reperti, il vasetto di Santa Vittoria presenta anse ad X, mentre la miniatura di monte Prama presenta anse a bastoncello; ne consegue che il piccolo vaso potrebbe trovare migliori confronti sia con altri numerosi esemplari del Sinis e di Cabras, sia da località sconosciuta, sia da contesti scientificamente indagati come la grotta Su Pirosu Benatzu a Santadi, del nuraghe Sianeddu (Sinis di Cabras), il pozzo sacro nuragico di Cuccuru S'Arriu (I° Fase) e della tomba dei giganti di Sa Gora'e sa Scafa (Cabras): fatto che attesta come il rituale sia nuragico e non villanoviano. In base a questi confronti il vasetto miniaturistico di monte Prama sarebbe ascrivibile al bronzo recente[114].

Sia gli scodelloni carenati che gli scodelloni a labbro convesso rinvenuti nella parte di necropoli scavata dall'archeologo C. Tronchetti, ritenuta meno antica della porzione scavata da A. Bedini, possono appartenere tanto al Bronzo finale che alla prima Età del ferro.[115] L'archeologo G. Ugas pur riconoscendo al Bronzo finale l'inizio di tale produzione vascolare, ritiene preferibile datare i manufatti di monte Prama all'Età del ferro.

Per lo studioso V. Santoni invece l'insieme delle ceramiche ritrovate a monte Prama trova sicuri riscontri in numerosi altri abitati nuragici del Sinis e di Cabras (Nieddu, Crichidoris, Muras, Riu Urchi), presso depositi votivi di Corrighias e di Sianeddu del Bronzo finale, in recenti rinvenimenti presso Tharros ad opera dell'archeologo E. Acquaro anch'essi del Bronzo finale e non ultimo, il quadro del nuraghe Cobulas di Milis, pur esso pertinente al Bronzo finale[116] Per entrambi gli studiosi tali reperti trovano preciso confronto presso il castello di Lipari; un sito già frequentato dai Nuragici durante il c.d Ausonio I nel Bronzo recente[117] ma che presenta più puntuali paragoni col sito di monte Prama nella fase del c.d Ausonio II del Bronzo Finale.

La datazione relativa ed assoluta dei modelli di Nuraghi

Per i modelli di nuraghi le difficoltà di datazione e le conseguenti controversie tra studiosi sono analoghe a quelle sinteticamente descritte per bronzetti e ceramiche.

Per quanto riguarda i modelli di monte Prama, si segnala ad esempio la posizione di A. Bedini per il quale i modelli di nuraghe sarebbero stati scolpiti in un periodo precedente quello delle grandi statue ma comunque non prima del IX sec a.C.[118][119] Altri studiosi, ritenendo equivoca tale proposta, assegnano i modelli di Prama al X sec. a. C., durante la fase terminale dell'età del Bronzo.[120] Quest'ultima ipotesi ha recentemente ricevuto sostegno nell'unica datazione al C14 disponibile per tali oggetti.

Durante gli scavi entro la torre D del nuraghe Arrubiu di Orroli, furono trovate delle ghiande nella medesima stratigrafia in cui fu rinvenuto un modello di nuraghe in basalto; Gli esami al C14 eseguiti presso l'università di Madrid datano tale livello di frequentazione tra il 1132 a.C. ed il 1000 a.C.[121][122]

Tale datazione assoluta parrebbe confermata da ulteriori scavi come quelli effettuati dentro il complesso cultuale di Matzanni presso Vallermosa (Cagliari). In questo sito il pozzo sacro A racchiudeva un modello di nuraghe, un ariete e dei piedi umani di un bronzetto, in un contesto del pieno bronzo finale.[123][124]

La data della distruzione

La data della distruzione o la data di formazione della discarica è invece determinata dalla presenza di vari frammenti di anfora punica al di sotto di un busto di arciere e di altri frammenti di statue nelle parti più profonde della discarica e pertanto più antiche, fatto che esclude una loro infiltrazione in periodi successivi.

I frammenti punici sono databili con certezza alla fine del IV secolo a.C. o inizi del III secolo a.C.; il frammento ceramico punico costituisce pertanto il limite cronologico ante quem non.[125] Nei pressi del nuraghe s'Uraki, nel pozzo sacro di Banatou, a Narbolia, fu rinvenuto un frammento di statua insieme a statue votive puniche e ceramiche miste puniche e nuragiche, ma purtroppo le difficoltà nelle quali lo scavo si svolse non consentono una datazione affidabile del reperto.[126]

Contesto archeologico e problematiche storiche

Il periodo esatto nel quale le statue furono scolpite è incerto. Prendendo in considerazione le varie ipotesi fatte dagli studiosi infatti, si abbraccia un lasso di tempo compreso tra il X secolo a.C. e l'VIII sec. a.C., ovvero il periodo tra il Bronzo finale e l'Età del ferro. In ogni caso tali sculture sono ritenute figlie di un'età della trasformazione con salde radici nell'età del tardo Bronzo.[127]

In questo periodo la penisola del Sinis – come l'intero golfo di Oristano – fu un importante area economica e commerciale, ben attestata dall'alta densità di monumenti nuragici esistenti: sono infatti almeno 106 quelli censiti nella zona, di tutte le tipologie conosciute, dalle tombe dei giganti ai pozzi sacri, ai nuraghi.[34][128][44] In piena età nuragica tale numero doveva essere molto più elevato, visti gli intensivi lavori agricoli che lungo i secoli portarono alla distruzione di numerosi monumenti.[31]

A partire dal XIV sec. a.C. nel Sinis come altrove in Sardegna approdarono i Micenei; mentre viene datata intorno al 1200 a.C. la prima presenza dei Filistei. Ma poiché i Filistei utilizzarono ceramiche di foggia micenea e data la grande antichità dei rapporti tra Creta e Sardegna, non si esclude che i Filistei fossero presenti in Sardegna, ben prima del XIII sec. a.C..[129][130][131] In questo medesimo torno di tempo inizia tra Cipro e la Sardegna il commercio di lingotti di rame a pelle di bue (oxhide ingots) provenienti da Cipro.[132] Lo scambio di lingotti perdurerà per tutto il Bronzo finale.[133] Il Sinis stesso è da considerarsi un importante area metallurgica vista la sua vicinanza al Montiferru strettamente controllato da vari nuraghi.[31]

Durante il Bronzo finale la società nuragica risulta in veloce trasformazione: non vengono più costruiti nuovi nuraghi, molti vengono abbandonati o trasformati in templi, non si costruiscono più neppure tombe dei giganti anche se molte di loro continueranno ad essere utilizzate nei secoli successivi. Uguale fenomeno si verifica per i pozzi sacri ed altri luoghi di culto, alcuni vengono abbandonati, altri invece mostrano una sostanziale continuità di vita tra l'Età del bronzo finale e l'Età del ferro. Non ci sono invasioni, né segni di guerra tra popolazioni nuragiche, mancano completamente indizi di incendio. Pertanto questi importanti mutamenti vengono attribuiti a fattori interni che a loro volta determinarono un graduale cambiamento e riassetto sociale e territoriale entro la società nuragica stessa.[102][134]

Un altro fattore non marginale di cambiamento sociale furono i viaggi transmarini effettuati dai Nuragici verso varie località del Mediterraneo. La loro presenza viene registrata a Gadir, a Huelva, a Camas (El Carambolo), nelle Baleari, in Etruria, a Lipari, nell'area di Agrigento (Cannatello) e a Creta. Tali segnalazioni – inerenti al lungo arco cronologico che va dal Bronzo recente a tutta l'Età del ferro – sono in costante aumento sia grazie a nuovi ritrovamenti, sia al progredire degli studi in quanto la ceramica nuragica – spesso classificata entro la variegata barbarian ware – è stata come tale riposta e conservata nei depositi dei musei senza ulteriori studi e approfondimenti.[135][136] A tali generali dinamiche fa inoltre da sfondo l'annoso problema relativo all'identificazione dei Nuragici con gli Shardana, uno dei Popoli del Mare che in qualità di mercenari parteciparono a diversi conflitti contro l'antico Egitto e frequentemente associati alla Sardegna. Gli studiosi sono ancora divisi se ritenere gli Shardana originari della Sardegna o se vi siano giunti successivamente alla loro sconfitta dagli Egizi.[137]

«From the similarity between the words Shardana and Sardinia scholars frequently suggest that the Shardana came from there. On the other hand, it is equally possible that this group eventually settled in Sardinia after their defeat at the hands of the Egyptians (...) In P. Harris, the deceased Ramesses III declares that Shardana were brought as captivites to Egypt, that settled them in strongholds bound in my name, and that he taxed them all (...) this would seem to indicate that the Shardana had been settled somewhere (...) no further away froom Caanan. This location maybe further substained by the Onomaticon of Amenemope, a composition dating to ca. 1100 BC, which lists the Shardana, among the Sea Peoples who were settled on the coast there. If is the case, then perhaps the Shardana came originally from Sardinia and were settled on the coastal Canaan. However,the Shardana are listed – in P. Wilbour – as living in Middle Egypt during the time of Ramesses V, wich would suggest that at least some of them were settled in Egypt.»

«A causa della somiglianza tra le parole Shardana e Sardegna, gli studiosi hanno frequentemente ipotizzato che gli Shardana provenissero dalla Sardegna. D'altro canto è ugualmente possibile che questo gruppo arrivò in Sardegna dopo la sconfitta per mano egizia. Nel papiro Harris, Ramesse III dichiara che gli Shardana furono condotti in cattività in Egitto e stanziati in fortezze di confine sotto il suo nome e che furono tutti tassati (...) questo parrebbe indicare che gli Shardana fossero insediati in qualche luogo (...) non troppo distante da Caanan. Questa ubicazione sembrerebbe convalidata anche dall'Onomastico di Amenemope, un'opera datata al 1100 a.C. che elenca gli Shardana stanziati nel litorale cananeo. In questo caso, probabilmente gli Shardana vennero originariamente dalla Sardegna per stanziarsi nel litorale di Caanan. Tuttavia sono nuovamente elencati nel papiro Wilbour come abitanti del medio Egitto, durante il periodo di Ramesse V e ciò suggerisce come almeno alcuni di loro furono stanziati in Egitto.»

Tra il XII e il IX secolo a.C. la Sardegna risulta collegata a Canaan, Siria e Cipro da almeno quattro correnti culturali: le prime due sono le più antiche e di carattere esclusivamente commerciale. Queste possono definirsi come corrente siriana e filistea. Dal IX secolo a.C. in poi si affacciarono in Occidente la terza e quarta corrente. Tra queste una si può definire cipriota-fenicia, in quanto composta da genti provenienti sia da Cipro che dalle città fenice; essa ebbe relazioni con la Sardegna ma soprattutto porterà alla nascita di Cartagine. La quarta è quella che coinvolse maggiormente l'Isola a partire dallo VIII sec. a.C.,[139] con l'urbanizzazione di importanti centri quali Tharros, Othoca e Neapolis.[140][141][142][143]

La trasformazione di questi centri costieri costituiti principalmente da una popolazione mista con una forte presenza di elementi dell'aristocrazia nuragica – come dimostrato dai corredi funerari – contribuì non poco a cambiare il volto dell'Isola e della Civiltà nuragica, accompagnandone il declino sino all'invasione cartaginese.[144] Tuttavia è certo che ancora nel VII secolo a.C. il Sinis ed il golfo di Oristano erano saldamente dominati da aristocratici nuragici[145][146] e che la fine di tale dominio per mano dei Cartaginesi coincida precisamente nel momento in cui le sculture dei Giganti furono abbattute e distrutte.[147]

Aspetti ideologici del complesso monumentale

In generale gli studiosi vedono nel complesso di monte Prama l'autocelebrazione di una élite aristocratica nuragica e dei suoi ideali guerrieri ed eroici.[148]

La collocazione strategica entro il golfo di Oristano mirerebbe a veicolare nei frequentatori stranieri, in particolare nei Fenici della Sardegna un messaggio di dominio e di potere sull'Isola.[33]

La presenza dei modellini di nuraghe in relazione alle statue è da leggersi ad un tempo come affermazione dell'identità nuragica, e come simbolo sacrale. Come simbolo identitario i vari modelli di nuraghe scolpiti intorno al X secolo a.C.[87] sarebbero un vero e proprio totem del mondo nuragico[149] oltre che un simbolo di potere al pari delle statue; i modelli sono infatti presenti nelle grandi sale consiliari di numerosi nuraghi, tra i quali su Nuraxi a Barumini.

Come simbolo sacrale, potrebbero aver assolto sia alla tutela dei morti della necropoli, sia ad una funzione rituale, data la loro presenza come altari in tutti i grandi santuari.[87][150] L'ambivalenza sacrale e politica, la raffigurazione del nuraghe in oggetti della sfera quotidiana come bottoni, lisciatoi e altro, documenta attraverso i cosiddetti modellini, un vero e proprio culto del nuraghe.[151] Se esiste generale consenso circa i valori e l'ideologia specchiati dal monumentale complesso, non altrettanto può dirsi circa le implicazioni politiche e le influenze artistiche.