Ramses II: differenze tra le versioni

→Il principe Ramses durante il regno del padre: dimensione galleria |

→Nefertari: note |

||

| Riga 253: | Riga 253: | ||

{{vedi anche|Nefertari}} |

{{vedi anche|Nefertari}} |

||

[[File:Maler der Grabkammer der Nefertari 004.jpg|thumb|Raffigurazione di Nefertari su una parete della [[QV66|sua tomba]], nella [[Valle delle Regine]].]] |

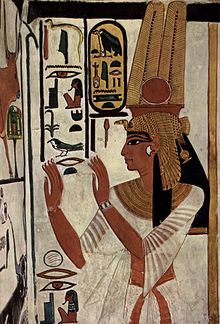

[[File:Maler der Grabkammer der Nefertari 004.jpg|thumb|Raffigurazione di Nefertari su una parete della [[QV66|sua tomba]], nella [[Valle delle Regine]]. Nel [[cartiglio]] è inscritto il nome completo "Nefertari-Meritmut"<ref>{{Cita web|url=http://www.ancient-egypt-online.com/nefertari.html|titolo=Queen Nefertari|sito=www.ancient-egypt-online.com|accesso=2017-04-05}}</ref>.]] |

||

[[File:Abu Simbel 0265.JPG|sinistra|miniatura|270x270px|Nefertari sulla facciata del Tempio minore di [[Abu Simbel]], dedicato a lei e ad [[Hathor]], dea dell'amore.]] |

[[File:Abu Simbel 0265.JPG|sinistra|miniatura|270x270px|Nefertari sulla facciata del Tempio minore di [[Abu Simbel]], dedicato a lei e ad [[Hathor]], dea dell'amore.]] |

||

Nefertari è ritenuta la più importante e senza dubbio la più amata fra le "[[Grande Sposa Reale|Grandi spose reali]]" di Ramses II. Non si conoscono le sue vere origini, benché sia molto probabile che appartenesse, per nascita, all'aristocrazia. Presumibilmente fu una discendente del [[faraone]] [[Ay]] (regno: [[Anni 1320 a.C.|1323]] - [[XIV secolo a.C.|1319 a.C.]])<ref name=":02">Dodson, Aidan and Hilton, Dyan. ''The Complete Royal Families of Ancient Egypt''. Thames & Hudson. 2004. ISBN 0-500-05128-3. pp.167, 172-3.</ref>, come ci indica un pomello con iscritto il nome del faraone e ritrovato nella tomba della regina<ref name=":28">{{Cita web|url=http://www.osirisnet.net/tombes/pharaons/nefertari/e_nefertari_01.htm|titolo=NEFERTARI-QV66|autore=Thierry BENDERITTER|sito=www.osirisnet.net|accesso=2017-04-05}}</ref>. Probabilmente nacque nella città di [[Akhmim]], come testimoniano diverse statue. Sposò Ramses quando questi aveva circa quindici anni. Le fonti dell'epoca su di lei ne restituiscono l'immagine di una donna di grande intelligenza e bellezza, in grado sia di leggere che di scrivere i [[geroglifici egizi]] (abilità piuttosto rara per l'epoca). Mise le proprie conoscenze a servizio della diplomazia, mantenendo una corrispondenza con gli altri sovrani del suo tempo<ref>[[Christian Jacq]], Le donne dei faraoni, Mondadori, Milano (2007). ISBN 978-804481003. pp.120-1.</ref>. |

Nefertari-Meritmut ("Bella Compagna-Amata da [[Mut]]")<ref>{{Cita web|url=http://www.ancient-egypt-online.com/nefertari.html|titolo=Queen Nefertari|sito=www.ancient-egypt-online.com|accesso=2017-04-05}}</ref> è ritenuta la più importante e senza dubbio la più amata fra le "[[Grande Sposa Reale|Grandi spose reali]]" di Ramses II. Non si conoscono le sue vere origini, benché sia molto probabile che appartenesse, per nascita, all'aristocrazia. Presumibilmente fu una discendente del [[faraone]] [[Ay]] (regno: [[Anni 1320 a.C.|1323]] - [[XIV secolo a.C.|1319 a.C.]])<ref name=":02">Dodson, Aidan and Hilton, Dyan. ''The Complete Royal Families of Ancient Egypt''. Thames & Hudson. 2004. ISBN 0-500-05128-3. pp.167, 172-3.</ref>, come ci indica un pomello con iscritto il nome del faraone e ritrovato nella tomba della regina<ref name=":28">{{Cita web|url=http://www.osirisnet.net/tombes/pharaons/nefertari/e_nefertari_01.htm|titolo=NEFERTARI-QV66|autore=Thierry BENDERITTER|sito=www.osirisnet.net|accesso=2017-04-05}}</ref>. Probabilmente nacque nella città di [[Akhmim]], come testimoniano diverse statue. Sposò Ramses quando questi aveva circa quindici anni. Le fonti dell'epoca su di lei ne restituiscono l'immagine di una donna di grande intelligenza e bellezza, in grado sia di leggere che di scrivere i [[geroglifici egizi]] (abilità piuttosto rara per l'epoca). Mise le proprie conoscenze a servizio della diplomazia, mantenendo una corrispondenza con gli altri sovrani del suo tempo<ref>[[Christian Jacq]], Le donne dei faraoni, Mondadori, Milano (2007). ISBN 978-804481003. pp.120-1.</ref>. |

||

Nefertari generò a Ramses II almeno sei figli, fra cui il primogenito [[Amonherkhepshef]] e [[Merytamon]], che divenne "Grande sposa reale" dopo la morte della madre<ref>{{Cita web|url=http://www.antikforever.com/Egypte/Reines/meritamon.htm|titolo=Méritamon|sito=www.antikforever.com|accesso=2017-04-05}}</ref>. Il sovrano dimostrò il proprio favore verso Nefertari costruendo in suo onore il Tempio minore di [[Abu Simbel]], [[Apoteosi|deificandola]] e associandola alla dea [[Hathor]]<ref>Louis A. Christophe, Abu Simbel, Einaudi, Torino 1970.</ref><ref>Jacq (2007), pp.122-3.</ref> La sua raffinatissima tomba, classificata come [[QV66]], è tra le più grandi e spettacolari della [[Valle delle Regine]]<ref>Alberto Siliotti, Christian Leblanc, Nefertari e la Valle delle Regine, Giunti, 2002. ISBN 978-88-09-02701-5.</ref><ref>Mohamed Nasr, Mario Tosi, La tomba di Nefertari, Bonechi, 1997. ISBN 978-88-8029-753-6.</ref>, uno dei massimi traguardi artistici del lungo regno di Ramses II<ref name=":27">Barbara Mertz, Temples, Tombs & Hieroglyphs, Harper, 2009. p.256.</ref>. Intorno al 25° anno di regno di Ramses II, Nefertari morì in circostanze sconosciute<ref name=":28" /> - anche se una leggenda vuole che stesse viaggiando verso sud per inaugurare il tempio di Abu Simbel, quando un malore l'avrebbe portata alla morte. |

Nefertari generò a Ramses II almeno sei figli, fra cui il primogenito [[Amonherkhepshef]] e [[Merytamon]], che divenne "Grande sposa reale" dopo la morte della madre<ref>{{Cita web|url=http://www.antikforever.com/Egypte/Reines/meritamon.htm|titolo=Méritamon|sito=www.antikforever.com|accesso=2017-04-05}}</ref>. Il sovrano dimostrò il proprio favore verso Nefertari costruendo in suo onore il Tempio minore di [[Abu Simbel]], [[Apoteosi|deificandola]] e associandola alla dea [[Hathor]]<ref>Louis A. Christophe, Abu Simbel, Einaudi, Torino 1970.</ref><ref>Jacq (2007), pp.122-3.</ref> La sua raffinatissima tomba, classificata come [[QV66]], è tra le più grandi e spettacolari della [[Valle delle Regine]]<ref>Alberto Siliotti, Christian Leblanc, Nefertari e la Valle delle Regine, Giunti, 2002. ISBN 978-88-09-02701-5.</ref><ref>Mohamed Nasr, Mario Tosi, La tomba di Nefertari, Bonechi, 1997. ISBN 978-88-8029-753-6.</ref>, uno dei massimi traguardi artistici del lungo regno di Ramses II<ref name=":27">Barbara Mertz, Temples, Tombs & Hieroglyphs, Harper, 2009. p.256.</ref>. Intorno al 25° anno di regno di Ramses II, Nefertari morì in circostanze sconosciute<ref name=":28" /> - anche se una leggenda vuole che stesse viaggiando verso sud per inaugurare il tempio di Abu Simbel, quando un malore l'avrebbe portata alla morte. |

||

Versione delle 15:17, 5 apr 2017

| Ramses II | |

|---|---|

| |

| Signore dell'Alto e del Basso Egitto | |

| |

| In carica | 1279 a.C.-1213 o 1212 a.C. |

| Incoronazione | 31 maggio 1279 a.C.[1][2] |

| Predecessore | Seti I |

| Successore | Merenptah |

| Altri titoli | Toro possente amato da Maat, Difensore dell'Egitto, Colui che vince i paesi stranieri, Ricco di anni, Grande di vittorie, Nato da Ra, Amato da Amon |

| Nascita | 1303 a.C. circa |

| Morte | Pi-Ramses, luglio/agosto 1212 o 1213 a.C.[3][4] |

| Sepoltura | KV7 |

| Luogo di sepoltura | Valle dei Re |

| Dinastia | XIX dinastia egizia |

| Padre | Seti I |

| Madre | Tuia |

| Coniugi | Nefertari Isinofret Maathorneferura Merytamon Bintanath Henutmire (molte altre mogli secondarie, principesse straniere e concubine[5]) |

| Figli | Amonherkhepshef, primogenito Merenptah, successore Ramses, Pareherwenemef, Khaemuaset, Merytamon, Bintanath, Meriatum, Nebettawy, Henuttawy e molti altri (tra 48 e 50 figli e tra 40 e 53 figlie; vedi Lista dei figli di Ramses II) |

| Religione | Religione egizia |

«Εἰ δέ τις εἰδέναι βούλεται πηλίκος εἰμὶ καὶ ποῦ κεῖμαι, νικάτω τι τῶν ἐμῶν ἔργων.»

«Se qualcuno vuole sapere quanto grande io sia e dove giaccio, superi qualcuna delle mie imprese.»

Ramses II (per intero: Usermaatra Setepenra Ramess(u) Meriamon[7]; noto anche come Ramesse II, Ramsete II e Ramses il Grande[8]; Ozymandias nelle fonti greche[9]) (1303 a.C. – Pi-Ramses, luglio/agosto 1213 a.C. o 1212[3][4]) è stato il terzo faraone della XIX dinastia egizia. Regnò dal 31 maggio 1279 a.C.[1][2] al luglio o agosto del 1213 (o 1212) a.C.[10][11].

È spesso ricordato come il più grande, potente e celebrato faraone dell'impero egizio[12][13][14]. A causa della durata eccezionale del suo regno (quasi un settantennio: considerando però la sua associazione al trono quando il padre era ancora in vita[15], giunse a 75 anni di governo effettivo del Paese[16]), che l'egittologo scozzese Kenneth Kitchen ha paragonato a quello della regina Vittoria del Regno Unito[17], nell'egittologia è invalsa la tradizione di assegnare il suo nome all'intero periodo della sua dinastia ("epoca/periodo/stile ramesside")[18][19]:

«[Il suo regno] contrassegnò un'epoca e fu caratterizzato nel suo corso sia da eventi politici eccezionali, sia da uno stile ben definito nelle arti e nei monumenti, venuto in auge dopo un'epoca più raffinata ed elegante. Lo stile "ramesside" e quello "vittoriano" si impressero entrambi per l'eterno nella storia delle rispettive nazioni[20].»

Ebbe modo di celebrare, nel corso del suo regno, ben 14 giubilei sed, il primo dei quali coincideva con il trentesimo anniversario di regno del sovrano e da lì in poi ogni tre anni: più di ogni altro re d'Egitto[21]. Fece costruire numerosissimi monumenti in tutto il Paese e incidere i propri nomi su altrettante opere dei suoi predecessori: una tale quantità di oggetti d'arte, colossi, iscrizioni ed elementi architettonici fa sì che Ramses II sia attestato in praticamente ogni collezione di antichità egizie nel mondo[22]: anche per questo, è probabilmente il più conosciuto dei faraoni[23][24]. Fondò una nuova capitale, Pi-Ramses ("Dimora di Ramses"), nel Delta del Nilo. Combatté contro gli Ittiti, assicurando il predominio dell'Egitto sulla Nubia e i suoi giacimenti auriferi; in questa colonia dell'impero egizio fece inoltre costruire sei templi: celeberrimi quelli di Abu Simbel[25][26]. Dopo la battaglia di Qadeš, combattuta presso l'Oronte nel 5°anno del suo regno contro l'esercito del sovrano ittita Muwatalli II, la frontiera dell'Egitto venne ivi definitivamente stabilita[27]. La pace fra le due potenze (le quali si spartirono le colonie siro-palestinesi) venne sancita nel 21° anno di regno del faraone tramite un trattato di pace pervenutoci quasi interamente[28]: ebbe così inizio ad un periodo di forte stabilità per la regione, suggellato dal matrimonio di Ramses II con due principesse ittite[29]. Morì all'età, sorprendente per la sua epoca, di 90 o 91 anni[30][31] e fu sepolto in una tomba della Valle dei Re[32][33]. Il suo corpo fu poi traslato in un nascondiglio di mummie regali, dove fu scoperto nel 1881[34]; si trova al Museo egizio del Cairo[35].

Alcuni considerarono Ramses II come il faraone che si sarebbe opposto a Mosè nei fatti narrati dal Libro dell'Esodo[36]; da altri invece è ritenuto il "faraone dell'oppressione", ossia il padre di quel faraone con cui Mosè si sarebbe scontrato, e che quindi sarebbe il successore Merenptah[37]. D'altro canto, non esiste alcuna prova archeologica che Ramses II sia stato l'uno o l'altro faraone, né il suo nome viene menzionato nella Torah[38][39][40]. Nelle fonti greche compare invece con il nome di "Ozymandias"[41][42], corruzione di parte del suo praenomen "Usermaatra Setepenra", che significa "Potente è la giustizia (Maat) di Ra-Eletto di Ra".

Descrizione fisica

Unica testimone dell'aspetto fisico del re, al di là delle canoniche idealizzazioni dell'arte egizia, è la sua mummia, conservata oggi al Museo egizio del Cairo, sbendata da Gaston Maspero il 1 giugno 1886[43], e studiata approfonditamente da un'équipe interdisciplinare al Musée de l'Homme di Parigi nel 1976[44]. La statuaria regale era, infatti, di mera propaganda, destinata a raffigurare il re, sempre giovane, come sovrano benevolo, guerriero possente o dio vivente[45]. Il naso di Ramses II era aquilino, lungo e sottile, le labbra carnose, il volto dalla forma ovale, occhi quasi a mandorla leggermente sporgenti, alti zigomi, mascella possente e piccolo mento quadrato[46][47]. Nelle rappresentazioni artistiche, Ramses II presenta spesso un lieve sorriso che il poeta inglese Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822), nella poesia "Ozymandias", definì

«sogghigno di fredda autorità»

e che, viceversa, la scrittrice ed egittologa Amelia Edwards (1831 - 1892) interpretò come segno di

«una divina serenità, un orgoglio quasi sovrumano e una volontà inflessibile.»

Dopo aver sbendato la mummia, Maspero annotò circa l'aspetto del faraone - cercando collegamenti tra l'aspetto e il carattere, secondo un costume ottocentesco:

«La faccia della mummia dà una chiara idea del viso del re in vita: un'espressione poco intelligente, forse un poco brutale, ma orgogliosa, ostinata, e con un'aria di suprema maestà, è ancora visibile sotto l'opera degli imbalsamatori.»

Era senza dubbio più alto della media del tempo: l'altezza antropometrica corrisponde a 173 centimetri, il che significa che in vita e in età giovanile egli era alto quasi 185 centimetri[51]. Essendo morto all'età di circa 90 anni[30][31] (anche questa molto differente dalla media della sua epoca) la mummia presenta i segni della senilità: negli ultimi anni di vita, il re fu affetto da una spondiloartrite anchilosante che lo costrinse a camminare con l'aiuto di un bastone[52][53], ed ebbe a patire di una pessima dentatura[54]. "Era di pelle bianca, di tipologia mediterranea simile a quella dei berberi africani"[55]. Durante gli studi sulla mummia, un'équipe di tredici specialisti, grazie all'analisi microscopica, confermò che il colore naturale dei capelli di Ramses II era un rosso fulvo[56], molto raro fra gli antichi egizi, che forse lo videro come una caratteristica fisica "temibile" del loro sovrano: il rosso era infatti il colore di Seth, dio del caos e della violenza, molto venerato ad Avaris, che era proprio la città d'origine della famiglia di Ramses II[54][57].

-

Profilo della mummia di Ramses II, in una fotografia del 1889.

-

Ritratto moderno di Ramses II in tarda età (Figure of Ancient Egyptian, Wellcome Library, Londra).

-

Dettaglio del volto di una delle statue colossali di Ramses II sulla facciata del Tempio maggiore di Abu Simbel.

-

Il "sorriso" di Ramses II in un suo colosso a Menfi.

Giovinezza

Origine della XIX dinastia: Ramses I

Ramses II nacque intorno al 1303 a.C.[3] da Seti (destinato a regnare dal 1294 al 1279 a.C.) e Tuia[47][61]. È difficile stabilire il luogo di nascita a causa della mancanza di materiale archeologico in proposito, anche se è appurato che la sua famiglia fosse originaria del Delta del Nilo, e più precisamente della città di Avaris, antica sede degli invasori Hyksos[62] e centro del culto di Seth[63]. L'egittologo scozzese Kenneth Kitchen ha stabilito che il futuro Ramses I, nonno di Ramses II, sarebbe nato indicativamente pochi anni prima di Tutankhamon (1341 a.C.)[64], figlio di un comandante di nome Seti, capo degli arcieri[64], mentre suo zio, l'ufficiale Khaemuaset, era marito di Tamuadjesi, una parente del viceré di Kush e donna a capo dell'harem di Amon[63]. Questi legami illustrano l'alto lignaggio della famiglia del futuro Ramses I, che incontrò il favore del suo ex-commilitone Horemheb, l'ultimo faraone della tumultuosa e gloriosa XVIII dinastia, che lo elevò al rango di visir[64][65]. Ricoprì inoltre cariche prestigiose quali: "Comandante delle truppe", "Capo degli arcieri", "Capo dei carri di Sua Maestà", "Soprintendente della cavalleria", "Capo delle fortezze di Sua Maestà", "Soprintendente delle Bocche del Nilo", "Scudiero di Sua Maestà", "Scriba reale", "Capo dei giudici", "Luogotenente del Re dell'Alto e Basso Egitto", "Messaggero del Re per tutti i Paesi stranieri"[64].

Tra il 1295 e il 1292 a.C. Horemheb morì[66]: si inaugurò così la XIX dinastia. All'epoca dell'ascesa al trono di suo nonno Ramses I, il futuro Ramses II aveva circa cinque anni[61], una sorella maggiore chiamata Tia[61][67] e, stando a quanto emerso da iscrizioni del Tempio di Karnak, un fratello maggiore, Mehi, morto in giovane età[61][68]. È altresì nota l'esistenza di una certa Henutmire, divenuta in seguito una delle sue mogli, nata da Seti I quand'egli era già re, e di conseguenza sorella minore di Ramses II[67]. Salito quindi al trono in tarda età, Ramses I godette di un regno brevissimo, forse di appena 22 mesi[69]. Governò però affiancato dal figlio Seti, allora trentenne, associandoselo infine al trono, per rendere indubbia la successione e stabilizzare il futuro della dinastia[70].

Il principe Ramses durante il regno del padre

Scelto molto presto dal padre come principe ereditario, così come attestano i rilievi dei templi di Seti I ad Abido e a Qurna, Ramses venne educato fin da bambino al rispetto e al mantenimento del prestigio e della grandezza del suo Paese[47]. Suo cognato Tia, marito di sua sorella Tia e già scriba reale, fu scelto come suo precettore[71]. Come tutti i membri maschili della sua famiglia, Ramses crebbe in ambito militare[72]. Intorno ai dieci anni, Ramses venne quindi nominato comandante di una squadra di militari e partecipò probabilmente a una campagna paterna contro i Libici[47]. Nel frattempo, durante i periodi di pace, il principe accompagnava suo padre sui cantieri regali e nelle visite ufficiali in tutto il Paese; questo apprendistato consisteva probabilmente nell'osservare cosa fosse necessario fare e come agire in determinate situazioni secondo l'esempio paterno[73].

Nel 7° anno del proprio regno, cioé quando il principe aveva sedici o diciassette anni, il faraone decise che Ramses fosse pronto per incarichi di maggior peso: durante una cerimonia pubblica, alla quale partecipava l'intera corte, lo nominò Principe reggente, conferendogli onori regali[73], fra i quali un "nome d'incoronazione", Usermaatra, che Ramses II manterrà una volta divenuto unico faraone regnante[74].

L'egittologo canadese Peter J. Brand, autore di una importante biografia su questo faraone e le sue numerose opere, sottolinea, riguardo a tale tesi[75][76], che i rilievi che decorano vari templi a Karnak, Gurna e Abido, ove Seti I e Ramses II compaiono insieme, furono realizzati dopo la morte di Seti per volere del figlio Ramses, e che perciò non possono essere utilizzati come prove per suffragare l'ipotesi della coreggenza. Inoltre, l'egittologo statunitense William Murnane, che inizialmente appoggiò l'ipotesi della condivisione del potere fra i due[77], più tardi rivide le proprie posizioni, respingendo la tesi secondo cui Ramses II avrebbe cominciato a contare i propri anni di regno mentre Seti I era ancora vivo[78]. Infine, Kenneth Kitchen ha respinto l'uso del termine coreggenza per descrivere il rapporto fra il padre e il figlio; lo studioso scozzese descrive la prima fase della carriera di Ramses come la reggenza di un principe, quando l'adolescente Ramses poté godere di una propria titolatura reale e di un harem, ma senza contare i proprio anni di regno fino alla morte di suo padre[79]. L'ipotesi della coreggenza fra i due appare vaga e quantomeno ambigua. Due importanti descrizioni risalenti al primo decennio di regno di Ramses - l'iscrizione dedicatoria del tempio di Abido e le stele di Kuban[80] - attribuiscono al sovrano titoli confacenti un principe: "Primogenito del re", "Principe ereditario" ed "Erede", oltre a specifici titoli militari[81]. Vent'anni dopo, Ramses II ricordò questo momento in un discorso alla corte:

«Quando mio padre apparve al popolo ed io ero solo un giovinetto nelle sue braccia[82], così disse riguardo a me:

"Fatelo apparire come re, affinché io possa vedere tutta la sua bellezza, mentre sono ancora in vita|"

Così egli convocò i Ciambellani, per porre la corona sulla mia fronte. "Mettete la Grande Corona sul suo capo!" disse egli di me, mentre era ancora sulla terra. "Egli dirigerà questo Paese, si occuperà dei pubblici affari, comanderà al popolo". Così egli parlò [...] perché grandissimo era il suo amore per me. Egli mi assegnò un personale di casa proveniente dall'harem reale, paragonabile alle "bellezze" del palazzo; scelse per me delle mogli [...] e delle concubine cresciute nell'harem.[83]»

Dopo la nomina, il padre ordinò che si costruisse per il figlio un palazzo, che fu edificato probabilmente nella città di Menfi. Fu in questo periodo che Ramses II sposò la sua prima e prediletta moglie, Nefertari. Non si conoscono le origini della futura regina, il cui nome però non lascerebbe dubbi sulla sua nazionalità egiziana[84]. Nel 13° anno del proprio regno, Seti I gli affidò la riscossione dei tributi dei paesi di Wawat e Kush (le due province nelle quali era divisa la Nubia), e il compito di reprimere alcune rivolte scoppiate fra i beduini shasu in terra di Canaan, compiti che si vennero a sommare al precedente incarico di responsabile del programma architettonico paterno lungo tutto l'Egitto[85]. Dopo undici o quindici anni di governo (la questione è altamente dibattuta[69][86][87]), Seti I morì e il regno passò quindi nelle mani di Ramses, allora venticinquenne[88].

-

Dettaglio di una statua di Horemheb, l'iniziatore delle fortune della dinastia di Ramses II. Kunsthistorisches Museum, Vienna.

-

Probabile testa di Ramses, nonno di Ramses II, quando era ancora funzionario. Staatliches Museum Ägyptischer Kunst, Monaco di Baviera.

-

Dettaglio di una statua di Seti I, padre di Ramses II, in granodiorite. Metropolitan Museum of Art, New York.

-

Rilievo calcareo raffigurante Seti I e il principe Ramses (futuro Ramses II) venerati da sacerdoti. Oriental Institute Museum, Università di Chicago.

Regno

Primo anno di regno

Ramses II salì al trono i primi di giugno del 1279 a.C. (3º mese dell'estate, 27º giorno)[89], e si impose subito come sovrano energico ed esperto grazie agli anni trascorsi in reggenza col padre Seti I[47][89].

Durante il primo anno di regno, procedette al viaggio rituale lungo il Nilo, e si recò in visita ai principali santuari d'Egitto[90]. Giunto al tempio di Abydo, fece riprendere immediatamente la costruzione del tempio cominciato dal padre, i cui lavori si erano interrotti alla morte di questi. Le grandi iscrizioni del portico di questo santuario ricordano questo evento[91][92][93].

Nello stesso anno presenziò alla Festa di Opet, dedicata al dio Amon di Tebe[94][95][96], durante la quale svolse, caso unico nella storia della monarchia egizia, un interinato come Primo Profeta di Amon, a causa della morte per anzianità del titolare[96]. Poco dopo, procedette alla nomina di un suo fedelissimo, Nebuenenef, già Primo Profeta di Hathor a Dendera, in quella carica, assicurandosi così l'appoggio del clero tebano[97][98][99].

Imprese militari

Scontro con gli Shardana

Nel suo secondo anno di regno, Ramses sconfisse, in una battaglia navale e terrestre, i pirati Shardana, "Popoli del mare" che depredavano i territori lungo la costa mediterranea, interrompendo le relazioni commerciali con i propri saccheggi[47][100]. Alcuni studiosi collocano questo evento poco prima dell'effettiva ascesa al trono di Ramses quale unico faraone d'Egitto[101].

I guerrieri Shardana provenivano forse dalla costa Ionia o dalla zona sud-occidentale della Turchia, o dalla Sardegna[102]. Ramses posizionò i propri guerrieri sui vari sbocchi del fiume e, utilizzando un'esca, riuscì ad attirare in un unico punto i pirati Shardana, cogliendoli così di sorpresa e rendendoli suoi prigionieri[103].

Ramses catturò molti degli invasori che utilizzò come truppe mercenarie inglobandoli nell'esercito egizio, quali proprie guardie personali.[104] I guerrieri Shardana ebbero un ruolo rilevante nella successiva battaglia di Kadesh[47][105].

È curioso ricordare che, insieme agli Shardana, Ramses utilizzava un leone addomesticato, raffigurato anche nelle pareti dei templi di Abu Simbel, come guardia personale[47].

La guerra contro gli Ittiti

La politica estera di Ramses II fu principalmente rivolta all'area mediorientale e si sviluppò attraverso una serie di campagne militari che ebbero luogo negli anni 4°, 5°, 7°, 10°, e forse 18°, di regno[106].

L'obiettivo primario delle prime di queste campagne fu quello di ripristinare la zona d'influenza egizia nell'area palestinese così come l'avevano delineata la politica estera e le conquiste militari di Thutmose III[107]. Questa intenzione si scontrò con la crescente influenza del regno ittita che controllava ormai tutta la Siria settentrionale e l'intera regione di Mitanni[108].

La battaglia cruciale di questo conflitto ebbe luogo durante la campagna dell'anno 5, nei pressi della roccaforte di Qadesh. Essa vide il confronto tra l'esercito egizio comandato personalmente da Ramses e quello ittita al comando di Mowatalli II[109].

Della battaglia si hanno notizie sia da fonte ittita che egizia, ed è possibile notare che entrambe le parti si attribuirono la vittoria[110].

Ramses decise di prepararsi abilmente per questo incredibile conflitto. Inglobò i mercenari Shardana nel proprio esercito[111], e già nell'anno primo del suo regno spostò la capitale dell'Egitto a Pi-Ramses[93], luogo dal quale sarebbe stato in grado di armare velocemente i propri uomini e controllare le frontiere[24]. L'esercito venne strutturato in quattro armate poste sotto la tutela di altrettanti dei: le divisioni Ra, Ptah, Amon e Seth[112]. Dopo questi atti preparatori, Ramses condusse il proprio esercito, formato da più di 20000 uomini (5000 per divisione)[113] verso la fortezza di Qadesh, in quel tempo protettorato del re ittita Mowatalli II che, grazie ad un tranello, riuscì ad ingannare il sovrano egizio[114].

Al loro arrivo a Qadesh, i soldati di Ramses catturarono due spie beduine che rivelarono al sovrano come l'esercito ittita si trovasse in realtà molto lontano, precisamente a 190 km di distanza[114]. Ramses diede quindi l'ordine all'esercito di avanzare, e decise di montare il campo con la divisione di Amon poco distante dalla roccaforte. Qualche tempo dopo però vennero catturate altre due spie che, sotto la minaccia della bastonatura, rivelarono la verità al sovrano: gli Ittiti erano più vicini del previsto[115]. Colto di sorpresa mentre guadava l'Oronte, lo schieramento della divisione Ra venne distrutto dalle armate nemiche in coalizione, guidate dal fratello di Muwatalli, Hattušili III, e Ramses fu costretto a lottare contro un numero ben maggiore di avversari, con la sola divisione Amon[116][117].

Durante il viaggio per raggiungere Qadesh, Ramses aveva però ordinato ad una divisione ausiliaria, di stanza in uno dei protettorati egiziani, di seguire una via alternativa, lungo la costa, per operare una manovra di accerchiamento a tenaglia[118]; questo esercito ausiliario sopraggiunse nel momento di maggior bisogno e si unì al sovrano nella respinta dei carri nemici. Dopo sei assalti guidati da Ramses[119], l'esercito ittita fu costretto a ripiegare e a rifugiarsi nella fortezza di Qadesh[120].

Le fonti egizie citano testualmente il contenuto di una lettera di armistizio che Mowatalli fece recapitare al faraone[121]. L'armistizio venne accettato, e i due eserciti tornarono nelle rispettive patrie, senza aver schierato nella battaglia tutte le proprie forze, forse per timore di distruggersi a vicenda[119][122].

Il sovrano egizio presentò la battaglia come un vittoria personale e ne fece immortalare il resoconto sulle pareti del suo tempio funerario, il Ramesseum, nei templi di Karnak e Luxor e nel tempio grande di Abu Simbel[123][124]. Malgrado le affermazioni dei contendenti, gli storici sono portati a ritenere che la battaglia non ebbe vincitori, poiché nonostante Ramses avesse vinto lo scontro armato vero e proprio, fermando l'avanzata degli anatolici, il progetto di recuperare le zone d'influenza nella Siria non ebbe successo, e la roccaforte di Qadesh rimase dominio dell'impero ittita[125].

Le seguenti spedizioni militari egizie nell'area palestinese furono rivolte solamente a riportare all'ordine alcuni governanti locali, ribellatisi al controllo egizio. La battaglia di Kadesh, immortalata come una vittoria sui templi di tutto l'Egitto, in realtà ridusse l'influenza di Ramses a Caanan, mentre l'intera Siria finì nelle mani degli Ittiti.

Nel settimo anno del suo regno, il sovrano decise di riprovare la conquista e questa volta l'esito risultò positivo. Durante questa campagna divise l'esercito in due armate. Uno di questi, guidato dal figlio primogenito, Amonherkhepshef, si diede all'inseguimento dei guerrieri delle tribù di Shasu, attraverso il Deserto del Negev. Conquistò in seguito la terra di Moab. L'altro schieramento, guidato da Ramses stesso, attaccò Gerusalemme e Gerico. Le due armate si rincontrarono a Moab. Si estese così l'influenza egizia su quella regione. Furono sottomesse anche le città di Damasco e Upi. Intorno al 9º o 10º anno del suo regno, Ramses tornò alla conquista dei territori che aveva perso dopo la battaglia con gli Ittiti. Si spinse così fino a Tunip, ben oltre Kadesh, ma i territori vinti furono presto sottomessi nuovamente dagli Ittiti.

Il confronto con il regno ittita ebbe il suo epilogo solo nel ventunesimo anno di regno di Ramses quando la minaccia del regno degli Assiri sui confini ittiti ed egiziani, indusse il faraone a stipulare il Trattato di Qadeš con il re Hattušili III succeduto nel frattempo a Muwatalli in modo da chiudere le ostilità. Il trattato, ritrovato sia nella versione egizia che in quella ittita, prevedeva un patto di non aggressione, il riconoscimento dei reciproci confini, regole sull'estradizione dei fuggitivi e un patto di mutua assistenza in caso di attacco da parte di terzi. Per suggellare l'accordo Ramses sposò una principessa ittita, Maathorneferura, figlia di Hattušili. Il trattato, comunque, perse ben presto di importanza per l'Egitto, poiché arrivò una seconda ondata di popolazioni indoeuropee che travolse gli ittiti.

Infine, nel corso del suo lungo regno Ramses II intervenne anche nell'area libica per frenare i tentativi di infiltrazione delle tribù di quella regione verso il delta del Nilo. A questo scopo venne anche realizzata una linea di difesa fortificata che partendo dall'area costiera di Rakotis si estendeva fino all'odierna Marsa Matruh.

Attività edilizia

Oltre che abile condottiero, Ramses II fu anche un grande costruttore. Innalzò edifici lungo tutto l'Egitto e in Nubia, e i suoi cartigli abbondano anche sulle opere dei suoi predecessori[127]; portò inoltre a compimento i monumenti iniziati durante il regno del padre. Blocchi di pietra, statue, colossi e ruderi di templi e palazzi - fra cui spiccano il Ramesseum nella Necropoli di Tebe e i Templi scavati nella roccia ad Abu Simbel - sono coperti di iscrizioni e immagini che celebrano la sua regalità e le sue imprese (questo vastissimo repertorio letterario e iconografico costituisce la prima e più importante fonte di informazioni sul suo lungo regno[18]). La sua attività edilizia, dal Delta del Nilo fino in Nubia, fu intensa, imponente e incessante, al punto che Ramses II può essere considerato il più grande costruttore della storia egizia, paragonabile solo a Cheope e ad Amenofi III "il Magnifico"[128]. Fondò perfino una nuova capitale, sul luogo di una precedente dimora estiva di Seti I, nel Delta del Nilo, è la chiamò Pi-Ramses, che significa "Dimora di Ramses"[129]. La nuova città sorse nell'area est del delta del Nilo, non lontano dal sito di Avaris, la capitale dei sovrani hyksos della XV dinastia.

Il suo tempio funerario, il Ramesseum, fu il primo dei grandi cantieri inaugurati da Ramses II, che da quel momento in poi continuò a edificare in scala monumentale. Nella sua attività edilizia non si diede scrupoli nel demolire gli edifici eretti da Akhenaton (per riutilizzarne i materiali), né di deturpare le costruzioni di altri predecessori.

Abu Simbel

La sua opera più grandiosa e celebre è senza dubbio il tempio di Abu Simbel, località dell'Egitto meridionale lungo il fiume Nilo, a sud della città di Assuan[25]. La costruzione del Tempio maggiore ebbe inizio intorno al 1264 a.C. e si protrasse per almeno un ventennio, fino al 1244 a.C. circa. Noto come "Tempio di Ramses amato da Amon", era soltanto uno dei sei templi edificati e scolpiti nella roccia, in Nubia, durante il suo lungo regno - progettati per mettere in soggezione i popoli a sud dell'Egitto, commemorando le grandi imprese del sovrano[130], e per rinforzare, in quella zona, la religione dello Stato. Ramses fece costruire sulla roccia della montagna due templi, uno maggiore, dedicato a sé stesso, e uno minore, dedicato alla moglie Nefertari[26].

Il Tempio maggiore si sviluppa in profondità nella roccia per circa 55 metri; la facciata è adorna di quattro colossali statue di Ramses II, alte più di 20 metri, raffiguranti il sovrano assiso in trono con la Doppia Corona dell'Alto e Basso Egitto. Tra le gambe vi sono statue più piccole, raffiguranti Tuia, Nefertari e alcuni fra i suoi figli. La grande sala, che si apre subito dopo il breve corridoio di ingresso, è sorretta da otto imponenti colonne, disposte in due file di quattro, a ciascuna delle quali è addossata una statua di Ramses II, ritratto con gli attributi di Osiride. Sulle pareti della sala ipostila sono rappresentati i celebri episodi della battaglia di Qadeš. Nelle celle meridionali, utilizzate come depositi di oggetti sacri, è raffigurato invece il sovrano nell'atto di donare offerte agli dei[26]. Fu scoperto nel 1813 dall'orientalista ed esploratore svizzero Johann Ludwig Burckhardt: la facciata e i colossi erano quasi completamente nascosti dalle sabbie, e il Tempio rimase inaccessibile per altri 4 anni. L'esploratore padovano Giovanni Battista Belzoni riuscì a penetrare all'interno il 4 agosto 1817[131]. La statua a destra dell'entrata fu danneggiata da un terremoto che ne risparmiò solo le gambe; la testa e il torso giacciono ai piedi del colosso[132][133].

Il Tempio minore, costruito nello stesso periodo, è dedicato, non casualmente, alla amata sposa Nefertari e alla dea dell'amore Hathor[134]. Rispetto al Tempio maggiore, quest'ultimo fu concepito come tempio "di famiglia"[130] con sei statue colossali di Ramses II e Nefertiti, alte più 9 metri, ad adornarne la facciata insieme alle effigi, di dimensioni minori, dei loro figli[130]. È di dimensioni minori rispetto all'altro ma appare comunque imponente; penetra nella roccia viva per ben 25 metri[130].

-

Il Tempio maggiore insabbiato in un acquerello di David Roberts.

-

L'interno del Tempio maggiore con la serie di colossi di Ramses II, in una fotografia del 1900.

-

Le quattro statue nel cuore del Tempio maggiore, da sinistra: Ptah, Amon-Ra, lo stesso Ramses II come dio e Ra-Horakhti.

-

Dettaglio di un colosso di Nefertari sulla facciata del Tempio minore.

-

Dettaglio di un colosso di Ramses II sulla facciata del Tempio minore.

-

Rilievo all'interno del Tempio minore, raffigurante Ramses II che abbatte un nemico, assistito da Nefertari.

Il Ramesseum

Il complesso templare fatto edificare da Ramses II sulla riva sinistra del Nilo, fra Gurna e il deserto[135], è noto fin dal XIX secolo con il nome latino di Ramesseum. Lo storico greco Diodoro Siculo, vissuto nel I secolo a.C., nella sua Bibliotheca historica racconta del proprio stupore di fronte a questo tempio gigantesco (che descrisse come la "tomba di Ozymandias", corruzione greca di "Usermaatra", parte del praenomen di Ramses II), oggi in rovina[136].

Ci vollero ben vent'anni per completare l'immenso complesso, lungo quasi un chilometro[137], culminante nel tempio funerario, il "Tempio di Milioni di Anni" di Ramses II[135] - non destinato a racchiuderne le spoglie mortali e il corredo funebre, bensì a ospitare le cerimonie legate al suo culto una volta che fosse trapassato[138]. Il re affidò la progettazione e la realizzazione a Penra, suo architetto di corte. Lungo 300 metri e largo 195, il tempio vero e proprio fu orientato lungo l'asse nord-est sud-ovest; possedeva persino una baia per l'attracco delle navi cerimoniali (fu proprio la vicinanza del fiume la prima causa del degrado della struttura, a causa delle inondazioni annuali). Questo edificio principale aveva una struttura molto simile a quella degli altri templi del Nuovo Regno. Il tempio principale era preceduto da due cortili[139]. Un enorme pilone precedeva il primo cortile, con una sala ipostila deputata alle celebrazioni, tre vestiboli, un santuario[139], con il palazzo reale sulla sinistra, mentre un colosso del faraone assiso in trono svettava sulla parte posteriore: di questa gigantesca statua in sienite, alta 17 metri e pesante più di 1000 tonnellate, esistono oggi solamente frammenti della base e del torso[140].

Il pilone è decorato da scene del faraone trionfante insieme al suo esercito sopra gli ittiti a Qadeš[141] - mentre la sala ipostila viene invece descritta la presa della fortezza di Dapur[142]. I resti del secondo cortile, invece, comprendono una porzione della facciata interna del pilone e del "portico di Osiride" a destra. Sulle pareti compaiono nuovamente scene della battaglia di Qadeš mentre, su registri superiori, sono descritte feste e celebrazioni in onore del dio itifallico Min, divinità della fertilità e della virilità. Nella parte opposta del cortile, sopravvivono alcuni pilastri osiriaci e colonne di dimensioni maestose a restituire un'idea del grandeur del progetto architettonico originale. Il Ramesseum includeva inoltre, sul lato settentrionale, due tempietti in arenaria dedicati rispettivamente a Tuia, madre del sovrano[143] - in questo primo fu fissata la narrazione del mito della nascita divina di Ramses II, il quale sarebbe stato concepito, secondo il racconto, durante un adulterio sacro compiuto da Tuia con il supremo dio Amon[144] - e alla amata consorte Nefertari, dotati di portici, cortili e sale ipostile con colonne dai capitelli a forma di testa della dea dell'amore Hathor[143]. Al di là degli edifici religiosi, nel Ramesseum si trovavano residenze, botteghe, magazzini e persino una scuola di scribi, la cosiddetta "Casa della vita", nel quale questi ultimi elaboravano la commemorazione delle imprese del sovrano e la relativa propaganda[139]. L'intero complesso era circondato da una cinta muraria[145]. Come aveva già disposto per la realizzazione di altri templi, Ramses II fece riutilizzare parti di antichi monumenti. Il complesso che doveva rappresentare la grandezza del sovrano e del suo regno per i secoli a venire, fu invece parzialmente smantellato, allo scopo di riciclarne i materiali da costruzione, da sovrani successivi.

-

Veduta aerea delle rovine del Ramesseum, nella Necropoli di Tebe.

-

Rilievo al Ramesseum narrante le vicende dell'assedio di Dapur.

-

Colosso caduto di Ramses II, detto "Colosso di Ozymandias", fra le rovine del Ramesseum.

Pi-Ramses

La costruzione di Pi-Ramses Aa-Nakhtu (che significa "Dimora di Ramses, Grande di Vittorie")[146], nella parte orientale del Delta del Nilo, ebbe inizio nel 5° anno di regno del faraone, il quale vi trasferì la sua residenza. La nuova città sorse nei pressi dell'antica Avaris, nei pressi della quale già si trovava la residenza estiva del padre, Seti I, con annesse fabbriche di ceramica smaltata e caserme[147] (100 chilometri a nord-est dell'attuale Cairo[146]). La motivazioni che spinsero Ramses II a spostare la capitale del regno non sono del tutto chiare: probabilmente, il sovrano non desiderava allontanarsi troppo dai domini di Cananea e Siria[148]. Sorse infatti a ridosso della frontiera orientale, una zona che andava controllata perché esposta al pericolo di continue invasioni. Inoltre questo mutamento di residenza riduceva politicamente il potere crescente del clero tebano[148]. Memore del fallimentare esempio di Akhenaton (regno: 1351 - 1334 a.C. circa[69]), che si era auto-recluso entro i confini della sua nuova capitale Akhetaton[149] ingenerando un notevole caos nel Paese[150], Ramses II seguì la tradizione dei faraoni continuamente "itineranti", di palazzo in palazzo, attraverso tutto l'Egitto[146]. In particolare durante i primi anni di regno, Ramses II fece personalmente visita a ogni regione del Regno. Un testo dell'epoca descrive poeticamente la felice posizione di Pi-Ramses:

«Sua Maestà in persona ha costruito una nuova residenza ufficiale, il cui nome è "Grande di Vittorie" [Aa-Nakhtu]: giace tra Siria ed Egitto, ed è ricolma di cibo e provviste. Segue il modello di Tebe dell'Alto Egitto, e la sua durata è come quella di Menfi. Il Sole sorge nel suo orizzonte e vi si installa. Tutti hanno lasciato la propria città per andare ad abitare nei suoi dintorni.[151]»

La nuova residenza sorgeva in una zona prospera, fra i numerosi rami in cui il Nilo si suddivide nel Delta; così, campi rigogliosi e produttivi e acque pescose garantivano il sostentamento degli abitanti della nuova città[152]. La popolazione era composta da genti provenienti anche da parti del regno esterne alla valle del Nilo come la Libia, la Nubia, Canaan e Amurru. Gli studiosi ritengono che l'antica capitale si trovi nella zona dove oggi sorge il villaggio di Qantir. Lì vennero infatti scoperte tegole e altri manufatti sul quale erano intagliati i nomi di Seti e Ramses. Dagli anni settanta una squadra di archeologi austriaci si è messa al lavoro, ricercando il perimetro dell'immensa capitale di Ramses. Sono state ritrovate le fondamenta di un enorme tempio, di un cimitero e di alcune abitazioni private. Venne inoltre scoperto il perimetro di una gigantesca stalla, di circa 17.000 metri quadrati, nella quale veniva conservato il carro del sovrano e le armi dei suoi soldati.

La storia di Pi-Ramses fu però abbastanza breve. A lungo si credette che, a poco più di un secolo dalla morte di Ramses II, i sovrani della XXI dinastia avessero spostato la capitale a Tanis, decorandola e arricchendola tramite la spoliazione di molti edifici di Pi-Ramses, dopo la progressiva perdita di importanza della città negli anni della XX dinastia[153]. Oggi è noto che il ramo pelusiaco del Nilo cominciò a disseccarsi intorno al 1060 a.C., lasciando Pi-Ramses senz'acqua - mentre si andava formando un nuovo ramo più a occidente. La XXI dinastia si vide così costretta a trasferire la città di Ramses II presso il nuovo ramo, fondandone una nuova, chiamata Djanet (ellenizzato in Tanis). Così, i vecchi templi ramessidi, gli obelischi, le stele, le statue e le sfingi di Pi-Ramses furono traslati a Tanis; alcuni degli obelischi e delle sculture, pesanti anche 200 tonnellate, furono tagliati in pezzi e riassemblati nella nuova posizione[154].

Secondo il libro dell'Esodo (1,11) sarebbero stati gli schiavi ebrei a costruire la capitale del regno di Ramses II:

| « Allora vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli con i loro gravami, e così costruirono per il faraone le città-deposito, cioè Pitom e Ramses » ( Es 1,11, su laparola.net.) |

La seconda città menzionata sembrerebbe essere appunto Pi-Ramses[155]. Non esistono però prove che gli israeliti abbiano mai vissuto nell'antico Egitto, mentre la penisola del Sinai non mostra segni della loro presenza per tutto il II millennio a.C., e perfino la località di Qadesh-Barnea, dove gli ebrei avrebbero trascorso 38 anni, risulta disabitata prima dell'affermazione del Regno di Israele[156]. D'altronde, è sopravvissuto un proclama con cui Ramses II volle incoraggiare gli operai e i capisquadra dell'immenso cantiere della città:

«O voi operai scelti, uomini valenti di provata abilità [...] tagliatori di pietre pregiate, esperti di granito, familiari con la quarzite [...] buoni compagni, instancabili e vigili sul lavoro tutto il giorno, che eseguono i proprio compiti con energia e abilità! [...]. Provviste abbondanti sono davanti e voi e non (si dice): "Oh, un po' di più!" [...] Io sono il vostro costante fornitore di cibo: le razioni per voi sono più pesanti del lavoro, nel mio desiderio di nutrirvi e di sostentarvi! Io so che vi adoperate a essere solleciti e abili e che il lavoro è un piacere a stomaco pieno. I granai traboccano di grano per voi [...]. Ho riempito per voi i magazzini con ogni cosa, pane, carne, dolci per sostentarvi; sandali, abiti, unguento sufficiente per ungere le vostre teste assegnato ogni dieci giorni, vestiti (assegnati) annualmente, affinché perseveriate nel lavoro ogni giorno. Nessuno di voi deve passare la notte gemendo per la povertà. Ho destinato molta gente a rifornirvi: pescatori per portarvi il pesce, altri negli orti per provvedervi di verdura (?). un vasaio per fabbricare vasi ove raffreddare l'acqua per voi nel calore estivo [...][157].»

-

Dettaglio della gamba di un colosso di Ramses II affiancato dalla sposa Maathorneferura a Tanis, in origine a Pi-Ramses.

-

Obelisco di Ramses II all'Aeroporto Internazionale del Cairo, proveniente da Tanis, ma in origine a Pi-Ramses.

Il Tempio di Luxor

Per la realizzazione di questo tempio Ramses non svolse soltanto il ruolo di committente ma anche di supervisore ai lavori. Fece erigere un colossale pilone d'ingresso, affiancato da sei gigantesche statue di 6.5 metri ciascuna, due in granito nero che lo raffiguravano seduto e quattro in granito rosso che lo raffiguravano in posizione eretta.

Per completare l'edificio vennero eretti due obelischi alti 25 metri ciascuno. Sui piloni vengono descritti gli episodi della guerra contro gli hittiti e della sua vittoria presso Kadesh.

Il Tempio di Karnak

Nell'immenso tempio di Amon-Ra, egli terminò la Grande sala ipostila, iniziata sotto il regno di Amenofi II e portata avanti a più riprese durante i regni di Horemheb e del padre Seti I.

Ramses fece decorare con rilievi celebrativi le mura e volle anche la creazione di un lago sacro, conservatosi fino ai giorni nostri. Le sue acque rappresentavano simbolicamente il luogo da cui erano nate tutte le forme di vita. Qui si celebravano i culti del Sole e di Osiride e i sacerdoti vi si purificavano prima di ogni rito.

Ultimi anni

Dopo trent'anni di regno Ramses celebrò la Heb-Sed (o giubileo), avente lo scopo di rinvigorire le forze del sovrano. La prima festa Sed di ogni sovrano, tranne alcune eccezioni, doveva essere celebrata nel trentesimo anno di regno, benché alcuni l'abbiano celebrata dopo periodi più brevi di regno, in seguito veniva ripetuta con maggiore frequenza. Ramses arrivò a celebrarne quattordici.

Dagli esami fatti sulla sua mummia si evince che soffrì per una carie molto dolorosa che gli rese difficile la masticazione, probabilmente dovuta all'abbondante consumo di miele. Fu colpito inoltre da artrite e gravi problemi circolatori, senza contare una deformazione alla colonna vertebrale che lo costrinse a camminare grazie all'aiuto di un bastone.

Il lungo regno di Ramses lo vide sopravvivere a molti dei suoi figli al punto che giunse a non nominare più ufficialmente un principe ereditario.

Negli ultimi anni di vita venne affiancato da Merenptah, suo tredicesimo figlio, nato dall'unione con Isinofret. Questi prese in mano il governo del regno nell'ultimo periodo di regno del padre e gli succedette alla sua morte.

Morte e sepoltura

Ramses morì a Pi-Ramses il 1° di settembre del 1213 a.C., dopo sessantasette anni di regno circa. La notizia si diffuse per tutto l'impero, e il popolo cadde nella desolazione. La maggior parte degli egiziani infatti non aveva conosciuto altri sovrani oltre a Ramses. A Pi-Ramses vennero celebrati i riti della mummificazione per settanta giorni. Dopo le relative cerimonie il corpo venne privato degli organi, ma il cuore venne accidentalmente rimosso e inserito nuovamente nel corpo ma in una locazione errata. Dopo i riti preparatori, la mummia di Ramses, accompagnata da un'enorme flotta, con alla testa la nave regale del successore, Merenptah, navigò lungo il Nilo fino a Tebe. Il corteo funebre si diresse verso la tomba, che era stata scavata nella roccia nella necropoli della Valle dei Re. Dopo la celebrazione dell'"Apertura della bocca", compiuta dallo stesso Merenptah, i presenti fecero un banchetto in onore del defunto. Il sarcofago, contenente la salma del sovrano, venne posto all'interno della tomba e con lui il tesoro che avrebbe dovuto accompagnarlo nel Regno dei Morti. Poi l'ingresso fu sigillato. Dopo di lui altri undici sovrani portarono il suo nome, ma nessuno riuscì a eguagliarne le imprese.

Tomba

La tomba del grande sovrano, identificata come KV7,[158] venne saccheggiata pochi anni dopo la sua morte e, di conseguenza venne disperso il corredo funebre, probabilmente imponente, che vi era contenuto. La tomba era nota e visitata già nell'antichità. È senza dubbio una fra le più grandi della Valle dei Re. A causa di alcune inondazioni e del trascorrere del tempo, è gravemente danneggiata. Presenta una pianta molto complicata. All'ingresso ci sono due rampe di scale, quindi segue un corridoio, un'altra scalinata e un secondo corridoio; di seguito vi si trova un'anticamera ad una sala a pilastri. Al centro di questa sala vi è una terza scalinata che è collegata un'altra sala laterale circondata da colonne. Si prosegue attraverso due corridoi assiali in sequenza, attraverso una stanza che conduce alla camera del sarcofago che è disposta a L rispetto al resto della struttura. La sala, dove nel centro si trova il sarcofago del re, è formata da otto pilastri quadrangolari. Si affacciano quattro stanzette laterali sulla sala; lo sviluppo della tomba si conclude con altre due camerette rette da due pilastri, da una delle quali si accede ad una terza identica, tramite un vestibolo.

Mummia

Traslazioni in epoca antica

Ramses II fu originariamente inumato nella tomba KV7 della Valle dei Re, che aveva fatto predisporre per sé - ma, a causa dei saccheggi endemici fra le tombe reali, tra l'inverno e la primavera del 1090 a.C. i sacerdoti e il sindaco di Tebe ne trasferirono i resti all'interno della tomba di suo padre, Seti I, più facilmente sorvegliabile[159].

Nel giro di pochi anni anche la tomba di Seti I fu depredata, e la stessa salma di Ramses II venne spogliata e profanata[160]. Il Sommo sacerdote di Amon, Pinedjem I, la fece nuovamente riparare al di sopra del torace nel 10° anno del proprio "pontificato" (circa il 1060 a.C., data registrata sul sudario), ponendogli inoltre fra le mani modestissimi scettri in legno di palma a sostituire quelli in oro andati perduti[160]. La mummia di Ramses II fu quindi traslata nella tomba sotterranea della regina Ahmose-Inhapi[160], dopo aver provveduto a una nuova bendatura[161] e averla deposta in un sarcofago riciclato, appartenuto al nonno Ramses I[161]; settantadue ore dopo[162] fu spostata definitivamente, e in gran segreto, nella tomba del Sommo sacerdote Pinedjem II. Il rocambolesco trasferimento dei resti di Ramses II e altri faraoni si svolse in tre notti, come annotarono i sacerdoti sul feretro stesso[163], e in una situazione di grande pericolo, passando sulla cresta della collina che sovrasta la Valle dei Re, quindi alla mercé dei predoni[160]. Ramses II e molti altri sovrani della XVIII, XIX e XX dinastia furono così occultati nel celebre "nascondiglio" (DB320) di Deir el-Bahari, vicino al Tempio funerario di Hatshepsut: una stretta cripta lunga 8 metri introdotta da due corridoi di 7 e 60 metri e, prima ancora, da un pozzo verticale profondo 12 metri[164], dove le mummie rimasero indisturbate per i ventotto secoli successivi.

Scoperta nel 1881

Il "nascondiglio" di Deir el-Bahari fu ufficialmente scoperto nel luglio del 1881, da parte del tedesco Émile Brugsch e di Ahmed Kamal, nell'ambito di alcune indagini su alcuni ricettatori di antichità egizie attivi all'epoca[165]. Il corpo di Ramses II e quelli di tutti gli altri faraoni e aristocratici ricoverati nella spelonca furono immediatamente trasportati al Cairo. Il chedivè Tawfīq Pascià dispose che venisse sbendato per fugare ogni dubbio circa la sua identità, il che avvenne il 1 giugno 1886 alla presenza dei ministri e dei dignitari del Regno, per mano di Gaston Maspero e Urbain Bouriant. I cartigli di Ramses II furono individuati sul sudario posto sul petto del re per ordine del Sommo sacerdote Herihor: non esistevano più dubbi sull'identità della mummia[165]. Lo scrittore francese Pierre Loti, che visitò l'attuale Museo del Cairo nel 1907, scrisse:

«Un giorno, d'improvviso, con un gesto brusco, in mezzo ai guardiani che fuggivano urlando di paura ha alzato la mano che è ancora levata e non ha voluto più abbassarsi[166]. Poco dopo, fra i capelli di un bianco giallastro e sulle membra è comparsa una fauna cadaverica formicolante, che ha richiesto un bagno completo al mercurio.»

Restauro nel 1976-1977 e relative scoperte

Negli anni '70 gli egittologi del Museo del Cairo notarono come la mummia stesse subendo un rapido deterioramento a causa dell'esposizione in vetrine non sigillate - soggetta quindi all'aria, all'umidità e ai funghi, pericolose minacce per un corpo disseccato preservatosi per millenni grazie all'avvolgimento in bende e al clima secco del deserto[168]; aveva inoltre cominciato a emanare un cattivo odore[169]. Sollecitati da egittologi come Christiane Desroches Noblecourt, il Presidente della Repubblica francese Valéry Giscard d'Estaing e quello egiziano Anwar al-Sadat permisero che la mummia fosse trasportata a Parigi con un aereo militare, dove fu accolta con gli onori di un Capo di Stato (27 settembre 1976)[169][170][171][172]. Venne anche realizzato uno speciale passaporto per Ramses II: l'occupazione indicata era quella di «re (deceduto)»[173]. La salma fu ricoverata al Musée de l'Homme, dove rimase per sette mesi sotto le cure di ben centodieci specialisti, collaboratori e ricercatori[174].

Si apprese che il faraone era stato alto, in vita, 185 centimetri[51], che morì tra gli 85[55] e i 90 anni[30][31] e che "era di pelle bianca, di tipologia mediterranea simile a quella dei berberi africani"[55]. Sulle pareti interne del torace fu individuata una miscela di foglie tritate di nicotiana fra residui di nicotina contemporanei alla mummificazione - il che generò una serie di perplessità, poiché pare che tale pianta fosse sconosciuta agli antichi egizi[55]. Sempre nel torace furono trovate le tracce di piante tipiche del Delta del Nilo: camomilla, salvia, ranuncoli, platano, tiglio e cotone selvatico; sul collo, tracce di bulbi di narciso[55]. Emerse che Ramses II ebbe a patire di gravi lesioni dentali, mentre i vasi sanguigni della testa risultarono quasi ostruiti a causa di una dolorosa spondiloartrite anchilosante[55][175].

L'ingegnere chimico M.J. Mouchaca scoprì che il deterioramento era causato dal fungo Daedalea Biennis, che proliferava nella mummia[176]. Nuovamente deposto nel sarcofago del nonno Ramses I e a sua volta in una cassa di vetro a tenuta stagna, Ramses II fu irradiato con raggi gamma che debellarono gli organismi nocivi[176]. Le casse con i resti del sovrano, coperte da un prezioso drappo con ricami in oro delle piante araldiche dei sovrani egizi (dono del Museo del Louvre), furono quindi rispediti al Cairo, dove il Presidente al-Sadat rese loro omaggio[177].

Vita familiare

Le Grandi Spose Reali

Nefertari

Nefertari-Meritmut ("Bella Compagna-Amata da Mut")[179] è ritenuta la più importante e senza dubbio la più amata fra le "Grandi spose reali" di Ramses II. Non si conoscono le sue vere origini, benché sia molto probabile che appartenesse, per nascita, all'aristocrazia. Presumibilmente fu una discendente del faraone Ay (regno: 1323 - 1319 a.C.)[180], come ci indica un pomello con iscritto il nome del faraone e ritrovato nella tomba della regina[181]. Probabilmente nacque nella città di Akhmim, come testimoniano diverse statue. Sposò Ramses quando questi aveva circa quindici anni. Le fonti dell'epoca su di lei ne restituiscono l'immagine di una donna di grande intelligenza e bellezza, in grado sia di leggere che di scrivere i geroglifici egizi (abilità piuttosto rara per l'epoca). Mise le proprie conoscenze a servizio della diplomazia, mantenendo una corrispondenza con gli altri sovrani del suo tempo[182].

Nefertari generò a Ramses II almeno sei figli, fra cui il primogenito Amonherkhepshef e Merytamon, che divenne "Grande sposa reale" dopo la morte della madre[183]. Il sovrano dimostrò il proprio favore verso Nefertari costruendo in suo onore il Tempio minore di Abu Simbel, deificandola e associandola alla dea Hathor[184][185] La sua raffinatissima tomba, classificata come QV66, è tra le più grandi e spettacolari della Valle delle Regine[186][187], uno dei massimi traguardi artistici del lungo regno di Ramses II[188]. Intorno al 25° anno di regno di Ramses II, Nefertari morì in circostanze sconosciute[181] - anche se una leggenda vuole che stesse viaggiando verso sud per inaugurare il tempio di Abu Simbel, quando un malore l'avrebbe portata alla morte.

Isinofret

Benché Nefertari sia la più celebre fra le molte mogli di Ramses II, anche Isinofret ricoprì un ruolo predominante all'interno della corte egiziana. Secondo alcuni studiosi, Nefertari collaborava col marito nel risanamento delle controversie nella zona meridionale, mentre Isinofret si occupava delle questioni nella zona settentrionale.

Da Isinofret, Ramses II ebbe il maggior numero di figli; fra questi ricordiamo Ramses, Merenptah (che gli successe sul trono) e Khaemuaset, futuro Sommo sacerdote di Menfi. Ricevette il titolo di "Grande sposa reale" dopo la morte di Nefertari, cui sopravvisse dieci anni. La sua tomba non è mai stata rinvenuta.

Altre spose minori

Ramses ebbe un grande numero di spose minori che gli donarono una miriade di figli. Fra queste possiamo ricordarne solo alcune: Bintanath, una delle sue figlie, Maathorneferura, figlia del re ittita Hattušili III, Henutmire, sua sorella minore.

Bintanath era una delle figlie che Ramses ebbe da Isinofret. Divenne Grande Sposa reale, probabilmente dopo la morte della madre. Esiste una statua raffigurante questa regina ma è profondamente deturpata. Alcuni studiosi pensano che si tratti comunque di una statua dedicata a Nefertari e non a Bintanath.

Il matrimonio con Maathorneferura nacque invece a scopi diplomatici. Questa fu una mossa politica per suggellare il trattato di pace avuto con gli Ittiti, ai quali la principessa apparteneva, essendo figlia del loro re Hattušili III.[189] Quando Maathorneferura morì, Ramses sposò un'altra principessa ittita, sorella della prima, della quale però non conosciamo il nome.

-

Statua di Nefertari sulla facciata del Tempio maggiore di Abu Simbel.

-

Copia di una stele commeorante il matrimonio fra Ramses II e Maathorneferura; a destra, la principessa e Hattušili III, re degli ittiti, al cospetto del faraone.

-

Henutmire sulla statua della regina Tuia. Musei Vaticani, Città del Vaticano. La parte inferiore della piccola figura di Henutmire andò incontro, nel XVII o XVIII secolo, a un restauro che le attribuì per errore un gonnellino maschile[190]

Figli

Ramses ebbe un numero incredibile di figli, avuti dalle molteplici mogli.[191] I nomi di molti di questi non sono ricordati, specialmente quelli avuti da mogli minori. Quelli spesso raffigurati sono circa ventisei. In loro onore Ramses fece costruire una tomba accanto alla sua nella quale conservare le loro salme, la famosa (e misteriosa) tomba KV5.[192] Molti di essi infatti non sopravvissero al padre, che morì in età molto tarda. Nei templi di Abu Simbel e di Luxor vengono raffigurati i figli del sovrano in file ordinate, probabilmente secondo ordine di nascita. Ramses comandò agli artisti di raffigurare i propri figli come protagonisti di atti eroici. Nel tempio di Abu Simbel e nel Ramesseum sono rappresentati i principi come "piccoli Ramses", mentre scalano mura, corrono sui carri da guerra, attaccano il nemico.

Amonherkhepshef

Il primogenito, generato dall'unione con Nefertari, nacque quando Seti I era ancora in vita. Non appena il padre salì al trono divenne, quale primo nato, principe ereditario. Grazie ad una stele ritrovata nella zona del Delta orientale possiamo conoscere i ruoli che gli vennero assegnati, come ad esempio quello di comandante delle truppe egiziane. Originalmente fu chiamato Amonheruenemef ("Amon è insieme alla sua mano destra") Cambiò il nome in Amonherkhepshef ("Amon e con il suo forte braccio") al momento della salita al trono del padre e della sua conseguente nomina a principe della corona. Potrebbe aver cambiato nome ancora una volta, intorno al 20º anno di regno del padre, sostituendo al dio Amon il dio Seth (Setherkhepeshef). Secondo una diversa lettura dei dati in nostro possesso Setherkhepeshef potrebbe essere stato un figlio di Amonherkhepshef oppure un altro figlio di Ramses II. Insieme al fratellastro Khaemuaset partecipò alla battaglia di Kadesh. Non riuscì a divenire re poiché morì prima del padre, fra i 40-45 anni d'età. Il suo corpo è probabilmente sepolto nella tomba KV5.

Khaemuaset

Nacque da Isinofret quando Ramses era ancora molto giovane. Era ritenuto, ancora molti anni dopo la sua morte, come uno dei più grandi intellettuali del suo tempo. Sposò una donna chiamata Nebnufret e combatté, insieme al padre e al fratello Amonherkhepshef, nella battaglia di Kadesh e nelle spedizioni in Nubia. Non ottenne comunque titoli militari, decidendo di dedicarsi alle cariche religiose. Si associò dapprima al culto di Ptah e in seguito a quello di Osiride, divenendo assistente del sommo sacerdote a Menfi. Quando questi morì Khaemuaset prese il suo posto e contribuì alla costruzione di alcuni monumenti edificati dal padre, quale ad esempio il Ramesseum. Grazie all'aiuto di Ramses restaurò alcuni fra i maggiori capolavori d'Egitto, come le Piramidi di Giza. Fu protagonista di diverse processioni ed eventi, come il seppellimento delle statue del dio toro Api o le feste sed in onore del padre. Dopo la morte di suo fratello Ramses, divenne principe ereditario ma morì dopo poco tempo. Il suo posto venne preso da Merenptah che successe a Ramses come sovrano. Khaemuaset venne sepolto, con molta probabilità, nella zona settentrionale dell'Egitto. Nel 1851 Auguste Mariette scoprì la mummia di un uomo molto importante del periodo e l'attribuì, senza alcuna certezza, a Khaemuaset.

Ramses (principe)

Il figlio maggiore avuto da Isinofret, definito da alcuni studiosi come Ramses jr. Partecipò alla battaglia di Kadesh e divenne generale delle truppe egiziane. Durante una sosta presso Menfi, dove il fratello Khaemuaset svolgeva la funzione di sacerdote del dio Ptah, partecipò alla solenne processione di sepoltura delle statuette del dio Api. Dopo la morte del fratellastro, Amonherkhepshef, primogenito di Ramses, divenne principe reggente all'età di 25 anni. Morì quando ne aveva cinquanta e non riuscì dunque a sopravvivere al padre.

Figli minori

Rehirkepeshef: ("Ra è insieme alla sua mano forte") figlio di Ramses e Nefertari. Divenne luogotenente dell'esercito egiziano, comandante della cavalleria e primo auriga del padre. Partecipò alla battaglia di Kadesh. Secondo un rilievo nel tempio di Karnak sposò Wadjyt-kha'ti, sconosciuta agli studiosi.

Montuherkepshef: ("Montu è insieme alla sua mano forte") Scriba reale e comandante della cavalleria egiziana. In un'iscrizione, ritrovata a Luxor, è chiamato Montuheruenemef.

Nebenkhurru: comandante delle truppe egiziane, presente alla battaglia di Kadesh e in quelle nel vicino oriente.

Meriamon: ("Amato da Amon") Conosciuto anche come Ramses-Meryamun. Era presente alla battaglia di Kadesh e a quella di Dapur. È sepolto nella tomba KV5, nella quale sono stati rinvenuti i suoi vasi canopi.

Seti: Divenne primo ufficiale dell'esercito del padre. Era presente alla battaglia di Kadesh e a quella di Dapur. È sepolto anche lui nella tomba KV5. Morì probabilmente a 53 anni.

Setepenra: Presente soltanto alla battaglia di Kadesh, divenne principe ereditario ma non sopravvisse al padre.

Meryre: ("Amato da Ra") Figlio di Ramses e Nefertari.

Horhiruenemef: ("Horo è insieme alla sua mano forte") Partecipò alla battaglia di Kadesh. È raffigurato mentre mostra i prigionieri al padre.

Meriatum: ("Amato da Atum") Figlio di Ramses e Nefertari divenne sommo sacerdote a Heliopolis per circa vent'anni. Nella seconda decade di regno del padre, visitò la penisola del Sinai.

Simontu: ("Figlio di Montu") Sposò Iryet, figlia di un capitano siriano.

Seth-her-khepeshef: (Seth è con il suo forte braccio) Figlio di Ramses e Nefertari.

| Nome | Significato del nome | Luogo in cui è menzionato |

|---|---|---|

| Neb(en)taneb | Signore di tutte le terre | Abido, Ramesseum |

| Merira II | Amato da Ra | Abido, Ramesseum |

| Senakhtenamon | Amon gli dà la sua forza | Abido |

| Ramses-Merenra | Nato e amato da Ra | Abido, Ramesseum |

| Thutmosi | Nato da Thot | Abido, Ramesseum |

| Montuemuaset | Montu a Tebe | Ramesseum |

| Siamon | Figlio di Amon | Menfi, Abido, Ramesseum |

| Ramses-Siatum[193] | Figlio di Ra, Figlio di Atum | Abido |

| Montuenheqau | Montu è con quelli che governano | Abido |

| Merimontu[194] | Amato da Montu | Abido |

| Ramses-Userkhepesh[193] | Nato da Ra, dal braccio potente | Abido |

| Ramses-Merisetekh[193] | Amato da Sukhet | Abido, Ramesseum |

| Ramses-Sikhepri[193] | Figlio di Khepri | Abido |

| Ramses-Merimaat[193] | Amato da Maat | Abido |

| Ramses-Meriastarte[193] | Amato da Astarte | Abido |

| Mahiranat | / | Ramesseum |

| Sethemnakhte | Seth è in forza | Ramesseum |

| Geregtaui[195] | Pace delle due terre | Ramesseum |

| Shepsemiunu[193] | Venerato a Iunu (Dendera) | Ramesseum |

| Astarteheruenemef[195] | Astarte insieme alla sua mano forte | Ramesseum |

| Ramses-Paitnetjer[193] | / | Il Cairo |

| Ramses-Maatptah[196] | Che vede Ptah | Un papiro a Leiden |

| Ramses-Nebueben | / | Fayum |

| Ramses-Userpehti | Nato da Ra, potente nella forza | Menfi |

| Ramses-Sethirkhepeshef | Seth è insieme al suo forte braccio | Menfi |

| Usermaatra | Potente è la giustizia di Ra | Karnak |

Figlie

Merytamon: ("Amata da Amon") nacque dall'unione fra Ramses e Nefertari. Insieme alla sorella Bintanath divenne una delle Grandi spose reali. Secondo una tesi, non ancora documentata, Nefertari morì poco prima di raggiungere Abu Simbel e, in agonia, affidò alla figlia maggiore il compito di inaugurare il tempio. Merytamon infatti è ritratta insieme al padre durante le celebrazioni all'interno del tempio. È sepolta nella tomba QV68.

Baketmut: È ritratta all'interno del tempio di Abu Simbel. Secondo alcuni studiosi era figlia della regina Nefertari. Non si conosce molto sul suo conto.

Nefertari II: Figlia di Ramses e Nefertari. Alcuni pensano che sposò il fratello maggiore Amonherkhepshef.

Nebettawy: Divenne una delle Grandi Spose reali. È sepolta nella tomba QV60.

Isinofret II: Figlia di Ramses e Isinofret. Divenne moglie del fratello Merenptah e, dopo che questi salì al trono, regina d'Egitto. Secondo alcuni la moglie di Merenptah non era lei ma un'omonima, figlia di Khaemuaset.

Interpretazioni bibliche

L'eventuale storicità del racconto dell'Esodo - e del suo ipotetico legame con Ramses II - continua ad attirare l'attenzione popolare, benché non esistano evidenze archeologiche a supporto[40]. È opinione della grande maggioranza dei moderni studiosi della Bibbia che le vicende del Libro dell'Esodo abbiano trovato la loro formulazione definitiva nel periodo successivo all'esilio babilonese (VI secolo a.C.)[197], anche se le tradizioni da cui deriverebbero sarebbero rintracciabili nei profeti dell'VIII secolo a.C.[198] Nel controverso dibattito sorto fra credenti e studiosi della Bibbia, sin da tempi remoti, su chi fosse stato realmente il faraone cui Mosè richiese la libertà per il proprio popolo nel Libro dell'Esodo, fu il vescovo greco Eusebio di Cesarea (265 - 340 d.C.) il primo a identificare Ramses II come probabile "faraone dell'Esodo". La sua tesi venne confutata o accolta, da diversi studiosi, in tempi diversi con diverse motivazioni. I critici dicono infatti che Ramses II non morì annegato fra le acque del Mar Rosso (né il testo dell'Esodo afferma che il faraone persecutore sarebbe affogato con il suo esercito):

| « Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli Egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele: non ne scampò neppure uno. » ( Es 14, 27-28, su laparola.net.) |

Inoltre alcuni confutarono la tesi di Eusebio poiché nessun documento del periodo ramesside registra catastrofi naturali riconducibili alle celebri "piaghe d'Egitto", benché negli anni siano state formulate numerose ed eterogenee ipotesi[199][200]. Negli anni' 70 molti studiosi, fra cui George Mendenhall[201], associarono l'arrivo degli israeliti in terra di Canaan all'arrivo dei cosiddetti "Habiru" (in egizio: ˁpr.w, traslitterabile 'apiru), evento testimoniato da alcuni documenti del Nuovo Regno (come le Lettere di Amarna[202]) e del periodo del Ramses II[203], come ad esempio il trattato di pace con gli Hittiti. Testi della metà del regno di Ramses II parlano dei

Alcuni studiosi ritengono che, più che un'etnia o una tribù, il termine "Habiru" designasse una classe sociale[205]: si sarebbe trattato di un gruppo privo di una lingua comune e di leggi e confinato ai margini della società - composto perlopiù, stando ai testi antichi, di fuorilegge, mercenari e schiavi[206]. Però, gli Habiru scomparvero dalle fonti egizie solamente all'epoca di Ramses IV (1155 - 1149 a.C.): il resoconto di una grande spedizione mineraria allo Uadi Hammamat, nel 1152/1151 a.C., enumera 8368 uomini uomini, fra cui 5000 soldati, 2000 servitori del Tempio di Amon, 800 Habiru e 130 scalpellini e cavapietre sotto il comando personale del "Primo Profeta di Amon" allora in carica, Ramessenakht[207][208].

L'unico documento che riporta la storia di Mosè e del suo conflitto con un anonimo sovrano egizio, identificato tramite il nome proprio di "Faraone" è la Bibbia; in particolare, il collegamento con Ramses II deriva da un passo secondo cui gli israeliti avrebbero costruito, per il re, le città di "Pitom" e "Ramses":

| « Allora vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli con i loro gravami, e così costruirono per il faraone le città-deposito, cioè Pitom e Ramses » ( Es 1,11, su laparola.net.) |

Il nome di quest'ultima sembra infatti avere un'assonanza con quello della città di Pi-Ramses, fondata da Seti I come residenza estiva[147] e in seguito ampliata dal figlio come capitale del proprio regno (vedi Attività edilizia)[146]. L'egittologo scozzese Kenneth Kitchen, specialista dell'epoca Ramses II, nel suo saggio Pharaoh Triumphant. The Life and Times of Ramesses II, King of Egypt (1982), ha scritto riguardo agli Habiru:

«[...] si aggiunsero agli stranieri già residenti nel paese molte migliaia di Caananei, Amorrei, Hurriti, portati in Egitto come prigionieri di guerra per lavorare nei grandi possedimenti templari e statali. [...] Tra il variopinto coacervo di gente arruolata a forza per tali lavori, erano i cosiddetti Apiru, detti Habiru nelle fonti mesopotamiche: persone senza residenza fissa e senza radici, che si gettavano, o erano gettate, in vari generi di mestieri, compresi i lavori pesanti nell'edilizia. [...] Mescolati con gli Apiru erano senza dubbio quelli che nella Bibbia compaiono sotto il nome di Ebrei, e in particolare i clan d'Israele, insediati nel Delta orientale dai lontani giorni in cui i loro antenati Giuseppe e Giacobbe erano per primi arrivati in Egitto, fuggendo la carestia[209]»

Il collegamento tra le figure di Mosè e Ramses II è stato inoltre sviluppato in numerose opere letterarie e cinematografiche. Il regista Cecil B. DeMille collegò queste due figure nella proprie opere cinematografiche I dieci comandamenti, del 1923, e I dieci comandamenti, del 1956, mentre lo scrittore Christian Jacq, autore di ben cinque romanzi sulla vita di Ramses II (Il grande romanzo di Ramses), ha dedicato alcuni capitoli allo scontro fra il sovrano e il profeta-condottiero biblico[210]. Nel film televisivo Mosè, il re egizio che si scontra con Mosè è, invece, Merenptah, il tredicesimo figlio e successore di Ramses II.

Nella cultura popolare

Ramses II ispirò al poeta inglese Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822) la poesia "Ozymandias"[213][214]. Diodoro Siculo, nel I secolo a.C., riportò la frase di un basamento di una statua del faraone:

«Ἐπιγέγραφθαι δ' ἐπ' αὐτοῦ· «Βασιλεὺς βασιλέων Ὀσυμανδύας εἰμί. Εἰ δέ τις εἰδέναι βούλεται πηλίκος εἰμὶ καὶ ποῦ κεῖμαι, νικάτω τι τῶν ἐμῶν ἔργων».»

«Si trova scritto su di essa: «Sono Ozymandyas, il re dei re. Se qualcuno vuole sapere quanto grande io sia e dove giaccio, superi qualcuna delle mie imprese».»

Shelley parafrasò questa frase nella sua poesia. La vita di Ramses II ha ispirato molte opere letterarie, fra cui la saga dello scrittore francese Christian Jacq, Il grande romanzo di Ramses, in cinque romanzi[210]; il fumetto Watchmen, in cui il personaggio di Adrian Veidt si serve di Ramses II come ispirazione per il proprio alter-ego Ozymandias; il romanzo di Norman Mailer Antiche sere (Ancient Evenings), in larga parte relativo al regno di Ramses II, benché dalla prospettiva di personaggi coevi a Ramses IX[216]; in La Mummia, romanzo storico e horror di Anne Rice avente Ramses II come protagonista; il romanzo storico Ramsete e il sogno di Kadesh di Bruno Tacconi (1985).

Come il faraone dell'Esodo

Ramses II compare nelle vesti dell'originariamente anonimo faraone dell'Esodo. Fu calato per la prima volta in tale ruolo dallo scrittore tedesco Thomas Mann nella sua novella La legge (Das Gesetz), del 1944[217]. Come personaggio secondario, Ramses II compare in So Moses Was Born (1952) della britannica Joan Grant - un affresco della vita di Ramses II e delle vicende di Bintanath, Tuia, Nefertari e Mosè narrato in prima persona dal fratello Nebunefer[218]. Nella saga di Rick Riordan The Kane Chronicles, Ramses II è antenato dei protagonisti Sadie e Carter Kane.

In ambito cinematografico, Charles de Rochefort e Yul Brynner interpretarono Ramses II nel suo scontro con Mosè rispettivamente nel film I dieci comandamenti del 1923 e nell'omonima pellicola del 1956 - entrambi girati dallo statunitense Cecil B. DeMille[219][220]. In questi film, Ramses II è il principale antagonista ed è ritratto come un tiranno autoritario e arrogante, geloso della preferenza che suo padre accorda a Mosè[221]. Il Ramses II del film d'animazione del 1998 Il principe d'Egitto condivide le medesime caratteristiche dell'antagonista delle pellicola di DeMille, oltre a riproporne l'intreccio[222].

| Nome Horo | Flavio Giuseppe | Anni di regno (Flavio Giuseppe) |

Sesto Africano | Anni di regno (Sesto Africano) |

Eusebio di Cesarea | Anni di regno (Eusebio di Cesarea) |

Altri nomi |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Kha nekht meri maat | Harmesses Miamun | 66 | |||||

| Ramesses | 68 | Ramesse II |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ramses II in geroglifici |

|---|

Il Nome saRa compare anche ad Abido nel tempio di Ramses II, nella forma:

|

mr imn r՚ ms sw | Ramessu Meriamon | Nato da Ra, amato da Amon

Ramses II è stato chiamato, nel corso dei secoli, anche con altri nomi, la maggior parte dei quali è derivata dal nome originale latinizzato o modificato nell'ottica di altre lingue: ci si riferisce al faraone anche come a Ramesses, Ramesse, Ramsete; molto famoso (anche grazie a un sonetto di Percy Bysshe Shelley) è il nome greco, Ozymandias, col quale il poeta descrive l'iscrizione "Il mio nome è Ozymandias, re dei re, ammira il mio operato e dispèrati".

La figura di Ramses II nei media

Film

- La Sacra Bibbia (1920)

- I dieci comandamenti (1923) di Cecil B. De Mille

- Verdi pascoli (1936)

- I dieci comandamenti (1956) di Cecil B. DeMille, con Charlton Heston nel ruolo di Mosè, Yul Brynner in quello di Ramses II e Anne Baxter in quello di Nefertari

- Totò contro Maciste (1962), con Nerio Bernardi nel ruolo di Ramesse II e Gabriella Andreini in quello di Nefertari

- Il leone di Tebe (1964)

- Mosè (1974) con Burt Lancaster nel ruolo di Mosè e Mario Ferrari in quello di Ramses

- La leggenda della tomba perduta (1997)

- Il principe d'Egitto (1998)

- Egypt (2005)

- Exodus - Dei e Re (2015) di Ridley Scott, con Christian Bale ne ruolo di Mosè e Joel Edgerton in quello di Ramses II.

Romanzi

- Christian Jacq, Ramses (vol 1): Il figlio della luce, Mondadori. (Il romanzo di Ramses - Il figlio della luce)

- Christian Jacq, Ramses (vol 2): La dimora millenaria, Mondadori. (Il romanzo di Ramses - La dimora millenaria)

- Christian Jacq, Ramses (vol 3): La battaglia di Qadesh, Mondadori. (Il romanzo di Ramses - La battaglia di Qadesh)

- Christian Jacq, Ramses (vol 4): La regina di Abu Simbel, Mondadori. (Il romanzo di Ramses - La regina di Abu Simbel)

- Christian Jacq, Ramses (vol 5): L'ultimo nemico, Mondadori. (Il romanzo di Ramses - L'ultimo nemico)

- Christian Jacq, Ramses (vol 1): La tomba maledetta, Tre60. (Il figlio di Ramses - La tomba maledetta)

- Christian Jacq, Ramses (vol 2): Il libro proibito, Tre60. (Il romanzo di Ramses - Il libro proibito)

- Christian Jacq, Ramses (vol 3): Il ladro di anime, Tre60. (Il romanzo di Ramses - Il ladro di anime)

- Christian Jacq, Ramses (vol 4): La città sacra, Tre60. (Il romanzo di Ramses - La città sacra)

- Christian Jacq, Il ragazzo che sfidò Ramses il Grande, Piemme, 1997.

- Bruno Tacconi, Ramsete e il sogno di Kadesh, Mondadori, 1985.

- Norman Mailer Antiche sere, 1983, Bompiani.

Giochi e videogiochi

- Ramses, Tarocchi dell'Eternità, 78 carte dipinte da Severino Baraldi su progetto di Giordano Berti, (Edizioni d'Arte Lo Scarabeo, Torino 2003). Le figure ritraggono eventi storici, personaggi e costumi dell'epoca di Ramsete II.

- Egypt III Il Destino di Ramses, prodotto dalla Blue Label Entertainment

- Civilization

- Rise and Fall: Civilizations at War, Ramses II è uno dei personaggi disponibili

Note