Pantheon (Roma): differenze tra le versioni

opinioni personali - Annullata la modifica 81058032 di Martiantonino (discussione) |

template citazione; fix formato data; rimuovo link da parametro formato; elimino parametri vuoti |

||

| Riga 31: | Riga 31: | ||

L'edificio è composto da una struttura circolare unita a un [[portico]] in colonne [[Ordine corinzio|corinzie]] (otto frontali e due gruppi di quattro in seconda e terza fila) che sorreggono un [[frontone]]. |

L'edificio è composto da una struttura circolare unita a un [[portico]] in colonne [[Ordine corinzio|corinzie]] (otto frontali e due gruppi di quattro in seconda e terza fila) che sorreggono un [[frontone]]. |

||

La grande [[Cella (architettura)|cella]] circolare, detta [[Rotonda (architettura)|rotonda]], è cinta da spesse pareti in muratura e da otto grandi piloni su cui è ripartito il peso della caratteristica [[cupola]] semisferica in [[calcestruzzo]]. La cupola ospita al suo apice un'apertura circolare detta [[oculo]], che permette l'illuminazione dell'ambiente interno. L'altezza dell'edificio calcolata all'oculo è pari al [[diametro]] della rotonda, caratteristica che rispecchia i criteri classici di [[architettura]] equilibrata e armoniosa. A quasi due millenni dalla sua costruzione, la cupola del Pantheon rimane la più grande cupola del mondo in calcestruzzo non armato.<ref>{{Cita web|url = http://www.romanconcrete.com/docs/chapt01/chapt01.htm|titolo = The Pantheon by David Moore|accesso = 2015 |

La grande [[Cella (architettura)|cella]] circolare, detta [[Rotonda (architettura)|rotonda]], è cinta da spesse pareti in muratura e da otto grandi piloni su cui è ripartito il peso della caratteristica [[cupola]] semisferica in [[calcestruzzo]]. La cupola ospita al suo apice un'apertura circolare detta [[oculo]], che permette l'illuminazione dell'ambiente interno. L'altezza dell'edificio calcolata all'oculo è pari al [[diametro]] della rotonda, caratteristica che rispecchia i criteri classici di [[architettura]] equilibrata e armoniosa. A quasi due millenni dalla sua costruzione, la cupola del Pantheon rimane la più grande cupola del mondo in calcestruzzo non armato.<ref>{{Cita web|url = http://www.romanconcrete.com/docs/chapt01/chapt01.htm|titolo = The Pantheon by David Moore|accesso = 2 settembre 2015|sito = www.romanconcrete.com}}</ref> |

||

All'inizio del [[VII secolo]] il Pantheon è stato convertito in [[basilica]] [[cattolicesimo|cristiana]], chiamata '''Santa Maria della Rotonda'''<ref>{{cita|Guattani|p. 98|cidGuattani}}.</ref> o '''Santa Maria ad Martyres''', il che gli ha consentito di sopravvivere quasi integro alle spoliazioni apportate agli edifici della Roma classica dai papi. Gode del rango di [[basilica minore]] ed è l'unica basilica di Roma oltre a [[Basilica patriarcale|quelle patriarcali]] ad avere ancora un [[Capitolo (cristianesimo)|capitolo]]<ref>{{cita web|url=http://www.vicariatusurbis.org/SantaMariaadMartyres/canonici.htm|titolo=I Canonici - sito web della diocesi di Roma|accesso=21 gennaio 2015}}</ref>. Gli abitanti di Roma lo chiamano ''la Rotonna'', o ''Ritonna''<ref>La forma "''Ritonna''" è vastamente usata da [[Giuseppe Gioacchino Belli]] in numerosi fra i suoi [[s:Sonetti romaneschi|sonetti]].</ref> ("la Rotonda"), da cui deriva anche il nome della piazza antistante. |

All'inizio del [[VII secolo]] il Pantheon è stato convertito in [[basilica]] [[cattolicesimo|cristiana]], chiamata '''Santa Maria della Rotonda'''<ref>{{cita|Guattani|p. 98|cidGuattani}}.</ref> o '''Santa Maria ad Martyres''', il che gli ha consentito di sopravvivere quasi integro alle spoliazioni apportate agli edifici della Roma classica dai papi. Gode del rango di [[basilica minore]] ed è l'unica basilica di Roma oltre a [[Basilica patriarcale|quelle patriarcali]] ad avere ancora un [[Capitolo (cristianesimo)|capitolo]]<ref>{{cita web|url=http://www.vicariatusurbis.org/SantaMariaadMartyres/canonici.htm|titolo=I Canonici - sito web della diocesi di Roma|accesso=21 gennaio 2015}}</ref>. Gli abitanti di Roma lo chiamano ''la Rotonna'', o ''Ritonna''<ref>La forma "''Ritonna''" è vastamente usata da [[Giuseppe Gioacchino Belli]] in numerosi fra i suoi [[s:Sonetti romaneschi|sonetti]].</ref> ("la Rotonda"), da cui deriva anche il nome della piazza antistante. |

||

Il Pantheon è una proprietà del demanio italiano gestito dal [[Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo|MIBACT]]; nel [[2013]] è stato visitato da 6.579.988 persone; dal marzo del 2015 è in gestione del [[Polo Museale del Lazio]]<ref>{{cita testo|editore=Ministero dei Beni e delle Attività Culturali|titolo=Visitatori e introiti di Musei Monumenti e Aree Archeologiche Statali - Anno 2013|url=http://www.statistica.beniculturali.it/rilevazioni/musei/Anno%202013/MUSEI_TAVOLA7_2013.pdf|formato=pdf|data=26 maggio 2014|accesso=20 gennaio 2015}}</ref>; il direttore è Giovanni Belardi<ref>{{Cita web|url=http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/296/direttori-dei-musei|titolo=Polo Museale del Lazio, Direttori dei Musei|autore |

Il Pantheon è una proprietà del demanio italiano gestito dal [[Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo|MIBACT]]; nel [[2013]] è stato visitato da 6.579.988 persone; dal marzo del 2015 è in gestione del [[Polo Museale del Lazio]]<ref>{{cita testo|editore=Ministero dei Beni e delle Attività Culturali|titolo=Visitatori e introiti di Musei Monumenti e Aree Archeologiche Statali - Anno 2013|url=http://www.statistica.beniculturali.it/rilevazioni/musei/Anno%202013/MUSEI_TAVOLA7_2013.pdf|formato=pdf|data=26 maggio 2014|accesso=20 gennaio 2015}}</ref>; il direttore è Giovanni Belardi<ref>{{Cita web|url=http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/296/direttori-dei-musei|titolo=Polo Museale del Lazio, Direttori dei Musei|autore=|data=|accesso=}}</ref>. |

||

== Etimologia == |

== Etimologia == |

||

| Riga 79: | Riga 79: | ||

Sotto [[Adriano]] l'edificio venne interamente ricostruito<ref>S. H. A., ''Hadr.'' 19.</ref>. I [[bolli laterizi]] (marchi di fabbrica annuali sui mattoni) appartengono agli anni [[115]]-[[127]]<ref name="BeT" /> e si può ipotizzare che il tempio fosse stato inaugurato dall'imperatore durante la sua permanenza nella capitale tra il 125 e il [[128]]. |

Sotto [[Adriano]] l'edificio venne interamente ricostruito<ref>S. H. A., ''Hadr.'' 19.</ref>. I [[bolli laterizi]] (marchi di fabbrica annuali sui mattoni) appartengono agli anni [[115]]-[[127]]<ref name="BeT" /> e si può ipotizzare che il tempio fosse stato inaugurato dall'imperatore durante la sua permanenza nella capitale tra il 125 e il [[128]]. |

||

Secondo alcuni, redatto subito dopo la distruzione dell'edificio precedente in epoca traianea, sarebbe attribuibile all'architetto [[Apollodoro di Damasco]]<ref>{{cita|Poulin|p. 31|cidPoulin}}.</ref><ref>{{cita|Colaiacomo|p. 134|cidColaiacomo}}.</ref><ref>{{cita|Castracane|p. 151|cidCastracane}}.</ref><ref>{{cita|Calcani|p. 9|cidCalcani}}.</ref> È anche possibile, stando a considerazioni sulle irregolarità e le peculiarità della costruzione, che l'edificazione sia stata iniziata sotto Traiano, ripresa alla morte di questi da Adriano, interrotta per qualche tempo, poi completata con alcune variazioni al progetto iniziale, in particolare legate alla riduzione dell'altezza delle colonne del pronao da 50 a 40 piedi.<ref>{{cita libro|curatore=Thorsten Opper|nome=Mark Wilson|cognome=Jones|titolo=Hadrian: Art, Politics and Economy|capitolo = Who Built the Pantheon? Agrippa, Hadrian, Trajan and Apollodorus| |

Secondo alcuni, redatto subito dopo la distruzione dell'edificio precedente in epoca traianea, sarebbe attribuibile all'architetto [[Apollodoro di Damasco]]<ref>{{cita|Poulin|p. 31|cidPoulin}}.</ref><ref>{{cita|Colaiacomo|p. 134|cidColaiacomo}}.</ref><ref>{{cita|Castracane|p. 151|cidCastracane}}.</ref><ref>{{cita|Calcani|p. 9|cidCalcani}}.</ref> È anche possibile, stando a considerazioni sulle irregolarità e le peculiarità della costruzione, che l'edificazione sia stata iniziata sotto Traiano, ripresa alla morte di questi da Adriano, interrotta per qualche tempo, poi completata con alcune variazioni al progetto iniziale, in particolare legate alla riduzione dell'altezza delle colonne del pronao da 50 a 40 piedi.<ref>{{cita libro|curatore=Thorsten Opper|nome=Mark Wilson|cognome=Jones|titolo=Hadrian: Art, Politics and Economy|capitolo = Who Built the Pantheon? Agrippa, Hadrian, Trajan and Apollodorus|collana= British Museum Research Publication|volume = 175|editore = British Museum|anno = 2013|pp =31-49 |lingua = inglese}}</ref> |

||

L'edificio è costituito da un pronao collegato a un'ampia cella rotonda per mezzo di una struttura rettangolare intermedia. Rispetto all'edificio precedente fu invertito l'orientamento, con l'affaccio verso nord. Il grande pronao e la struttura di collegamento con la cella (avancorpo) occupavano l'intero spazio del precedente tempio, mentre la rotonda venne costruita quasi facendola coincidere con la piazza augustea circolare recintata che divideva il Pantheon dalla basilica di Nettuno. Il tempio era preceduto da una piazza porticata su tre lati e pavimentata con lastre di travertino. |

L'edificio è costituito da un pronao collegato a un'ampia cella rotonda per mezzo di una struttura rettangolare intermedia. Rispetto all'edificio precedente fu invertito l'orientamento, con l'affaccio verso nord. Il grande pronao e la struttura di collegamento con la cella (avancorpo) occupavano l'intero spazio del precedente tempio, mentre la rotonda venne costruita quasi facendola coincidere con la piazza augustea circolare recintata che divideva il Pantheon dalla basilica di Nettuno. Il tempio era preceduto da una piazza porticata su tre lati e pavimentata con lastre di travertino. |

||

| Riga 254: | Riga 254: | ||

=== Le tombe dei re d'Italia === |

=== Le tombe dei re d'Italia === |

||

Il Pantheon conserva le tombe dei due primi re d'Italia, Vittorio Emanuele II e suo figlio Umberto I. La tomba di [[Vittorio Emanuele II di Savoia|Vittorio Emanuele II]] si trova nella cappella centrale a destra. In realtà la destinazione della salma del re al Pantheon fu oggetto di un'accesa discussione: in molti, infatti, volevano che fosse inumata nella [[Basilica di Superga]], luogo tradizionale di sepoltura dei Savoia. Alla fine tuttavia prevalse la volontà del presidente del Consiglio [[Agostino Depretis]] e del ministro dell'Interno [[Francesco Crispi]]. La salma del re fu esposta al Pantheon il 17 gennaio 1878; il 16 febbraio si tennero al Pantheon i solenni funerali di Stato: nell'occasione l'edificio fu addobbato solennemente. La gigantesca placca funeraria, con su l'epigrafe "Vittorio Emanuele II - Padre della Patria" venne fusa dalla fonderia di [[Alessandro Nelli]] con il bronzo dei cannoni che erano stati strappati agli Austriaci durante le guerre del 1848, del 1849 e del 1859<ref name=":0">{{Cita libro|autore=Bruno Tobia|titolo=L'Altare della Patria|anno=1998|editore=Il Mulino|città=Bologna|pp=22-23 |

Il Pantheon conserva le tombe dei due primi re d'Italia, Vittorio Emanuele II e suo figlio Umberto I. La tomba di [[Vittorio Emanuele II di Savoia|Vittorio Emanuele II]] si trova nella cappella centrale a destra. In realtà la destinazione della salma del re al Pantheon fu oggetto di un'accesa discussione: in molti, infatti, volevano che fosse inumata nella [[Basilica di Superga]], luogo tradizionale di sepoltura dei Savoia. Alla fine tuttavia prevalse la volontà del presidente del Consiglio [[Agostino Depretis]] e del ministro dell'Interno [[Francesco Crispi]]. La salma del re fu esposta al Pantheon il 17 gennaio 1878; il 16 febbraio si tennero al Pantheon i solenni funerali di Stato: nell'occasione l'edificio fu addobbato solennemente. La gigantesca placca funeraria, con su l'epigrafe "Vittorio Emanuele II - Padre della Patria" venne fusa dalla fonderia di [[Alessandro Nelli]] con il bronzo dei cannoni che erano stati strappati agli Austriaci durante le guerre del 1848, del 1849 e del 1859<ref name=":0">{{Cita libro|autore=Bruno Tobia|titolo=L'Altare della Patria|anno=1998|editore=Il Mulino|città=Bologna|pp=22-23}}</ref>. La presenza della tomba del sovrano elesse l'edificio a uno dei massimi sacrari di casa Savoia; al tempo stesso essa si lega alla futura costruzione del [[Vittoriano]] e dunque fece del Pantheon uno dei simboli della Terza Roma. Come sacrario di casa Savoia nel 1882 sorsero immediate le proteste per impedire che venisse inumata nel Pantheon la salma di Giuseppe Garibaldi<ref name=":0" />. Esattamente sul lato opposto del Pantheon sorge la tomba di re [[Umberto I di Savoia|Umberto I]] e della sua consorte, la [[Margherita di Savoia|regina Margherita]]. La tomba fu disegnata da [[Giuseppe Sacconi]]<ref>{{Cita libro|autore=Primo Acciaresi|titolo=Giuseppe Sacconi e l'opera sua massima. Cronaca dei lavori del Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II|anno=1911|editore=Tipografia dell'Unione|città=Roma|pp=22-23}}</ref>, lo stesso architetto del [[Vittoriano]] e della [[Cappella Espiatoria]] di Monza ovvero del memoriale ad Umberto I realizzato nel luogo dell'omicidio del re. La tomba del Pantheon è costituita da un'urna di porfido con quattro protomi leonine. Le tombe reali vengono mantenute in ordine da volontari delle organizzazioni monarchiche. Il servizio di guardia d'onore è reso dai volontari dell'[[Istituto nazionale per la guardia d'onore alle reali tombe del Pantheon]]. |

||

=== Organo a canne === |

=== Organo a canne === |

||

| Riga 326: | Riga 326: | ||

{{Citazione|Il più bel resto dell'antichità romana è senza dubbio il Pantheon. Questo tempio ha così poco sofferto, che ci appare come dovettero vederlo alla loro epoca i Romani|[[Stendhal]], ''Passeggiate romane''}} |

{{Citazione|Il più bel resto dell'antichità romana è senza dubbio il Pantheon. Questo tempio ha così poco sofferto, che ci appare come dovettero vederlo alla loro epoca i Romani|[[Stendhal]], ''Passeggiate romane''}} |

||

Come esempio meglio conservato dell'architettura monumentale romana, il Pantheon ha avuto enorme influenza sugli architetti europei e americani (un esempio su tutti, [[Andrea Palladio]] con la celebre villa [[Villa Almerico Capra|La Rotonda]] a [[Vicenza]]<ref>{{cita libro|autore=William Lloyd MacDonald|titolo=The Pantheon: Design, Meaning, and Progeny|editore=Harvard University Press|anno=2002|p=114|isbn=978-0-674-01019-2|url=https://books.google.it/books?id=vjKDS_XoPXQC&pg=PA114&hl=it&sa=X&ei=zEugVLygCdHeapvdgqAH&ved=0CDQQ6AEwAw#v=onepage&f=false}}</ref>), dal [[Architettura rinascimentale|Rinascimento]] al [[XIX secolo]], col [[Architettura neoclassica|Neoclassicismo]]. Numerose chiese, sale civiche, università e biblioteche, riecheggiano la sua struttura con portico e cupola. Molti sono gli edifici famosi influenzati dal Pantheon: in [[Italia]] si segnalano il ''Pantheon'' famedio del [[cimitero monumentale di Staglieno]] di [[Genova]]<ref>{{cita libro|autore=Francesco Marino|titolo=Edilizia funeraria|città=Santarcangelo di Romagna|editore=Maggioli Editore|anno=2014|isbn=978-88- |

Come esempio meglio conservato dell'architettura monumentale romana, il Pantheon ha avuto enorme influenza sugli architetti europei e americani (un esempio su tutti, [[Andrea Palladio]] con la celebre villa [[Villa Almerico Capra|La Rotonda]] a [[Vicenza]]<ref>{{cita libro|autore=William Lloyd MacDonald|titolo=The Pantheon: Design, Meaning, and Progeny|editore=Harvard University Press|anno=2002|p=114|isbn=978-0-674-01019-2|url=https://books.google.it/books?id=vjKDS_XoPXQC&pg=PA114&hl=it&sa=X&ei=zEugVLygCdHeapvdgqAH&ved=0CDQQ6AEwAw#v=onepage&f=false}}</ref>), dal [[Architettura rinascimentale|Rinascimento]] al [[XIX secolo]], col [[Architettura neoclassica|Neoclassicismo]]. Numerose chiese, sale civiche, università e biblioteche, riecheggiano la sua struttura con portico e cupola. Molti sono gli edifici famosi influenzati dal Pantheon: in [[Italia]] si segnalano il ''Pantheon'' famedio del [[cimitero monumentale di Staglieno]] di [[Genova]]<ref>{{cita libro|autore=Francesco Marino|titolo=Edilizia funeraria|città=Santarcangelo di Romagna|editore=Maggioli Editore|anno=2014|isbn=978-88-916-0632-7|p=15|url=https://books.google.it/books?id=W0xZBAAAQBAJ&pg=PA15&hl=it&sa=X&ei=RiOtVK-IJsKqywPE-4GgDA&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&f=false}}</ref>, la [[chiesa di San Carlo al Corso (Milano)|chiesa di San Carlo al Corso]] a [[Milano]]<ref>{{cita libro|autore=Marco Rossi|titolo=Disegno storico dell'arte lombarda|città=Milano|editore=Vita e Pensiero|anno=2005|isbn=978-88-343-1212-4|p=130|url=https://books.google.it/books?id=90Da6zD-OjYC&pg=PA130&hl=it&sa=X&ei=TCWtVJ2DD4miygPJyoDQCw&ved=0CCsQ6AEwAg#v=onepage&f=false}}</ref>, la [[basilica di San Francesco di Paola (Napoli)|basilica di San Francesco di Paola]] a [[Napoli]]<ref>{{cita libro|autore=Harold Acton|titolo=I Borboni di Napoli (1734-1825)|città=Firenze|editore=Giunti Editore|anno=1997|isbn=978-88-09-21079-0|p=729|url=https://books.google.it/books?id=DQLPYNHmNPUC&pg=PA729&hl=it&sa=X&ei=_OKuVI6HFI3lsAS284DIDg&ved=0CEAQ6AEwBg#v=onepage&f=false}}</ref>, la [[chiesa di San Simeon Piccolo]] di Venezia<ref>{{cita libro|autore=Wittkower Rudolf|titolo=Arte e architettura in Italia (1600-1750)|città=Torino|editore=Einaudi|anno=1993}}</ref>, il [[Cisternone (Livorno)|Cisternone]] di [[Livorno]]<ref>{{cita libro|titolo=Toscana (esclusa Firenze)|città=Milano|editore=Touring Editore|anno=1997|isbn=978-88-365-0948-5|pp=411-412|url=https://books.google.it/books?id=daPLXG957RgC&pg=PA411&hl=it&sa=X&ei=CueuVMedE9WHsQS3pICQCg&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&f=false}}</ref>, il [[Tempio Canoviano]] a [[Possagno]]<ref>{{cita libro|curatore=Michele D'Innella|titolo=Venezia e il Veneto|città=Milano|editore=Touring Editore|anno=1999|isbn=978-88-365-1465-6|p=259|url=https://books.google.it/books?id=QQ_ogUwe25QC&pg=PA259&hl=it&sa=X&ei=buWuVM76LMWogwTQ7oGICg&ved=0CFYQ6AEwCQ#v=onepage&f=false}}</ref>, la [[Chiesa della Gran Madre di Dio (Torino)|chiesa della Gran Madre di Dio]]<ref>{{cita libro|autore=Giuliana Ricci|autore2=Giovanna D'Amia|titolo=La cultura architettonica nell'età della restaurazione|città=Sesto San Giovanni|editore=Mimesis Edizioni|anno=2002|isbn=978-88-8483-199-6|p=315|url=https://books.google.it/books?id=4rIkKzpLN1sC&pg=PA315&hl=it&sa=X&ei=auiuVMSfI_GTsQTT1IHgAQ&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&f=false}}</ref> e il [[mausoleo della Bela Rosin]]<ref>[http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/sedi_orari/mausoleo.shtml Mausoleo della Bela Rosin] - sito web del Comune di Torino</ref><ref>[http://www.museotorino.it/view/s/d3d46848e060400bb937a8c913465f88 Pantheon di Mirafiori, Mausoleo della Bela Rosin] - MuseoTorino</ref> a [[Torino]]. |

||

All'estero il [[Pantheon (Parigi)|Pantheon]] di [[Jacques-Germain Soufflot|Soufflot]] a [[Parigi]]<ref name="Remei">{{cita libro|autore=Remei Capdevila-Werning|titolo=Goodman for Architects|città=|editore=Routledge|lingua=inglese|anno=2013|isbn=978-1-134-66061-2|pp=61-62|url=https://books.google.it/books?id=EY1mAQAAQBAJ&pg=PT61&hl=it&sa=X&ei=kwuzVKraJ5DgaM-cgMgE&ved=0CCUQ6AEwAA#v=onepage&f=false}}</ref> e, nei paesi anglosassoni, la rotonda del [[British Museum]], la villa di [[Monticello (casa)|Monticello]] e la rotonda dell'[[Università della Virginia]] volute da [[Thomas Jefferson]] tramite la rilettura palladiana del Pantheon<ref name="Remei"/><ref>{{cita libro|autore=William Lloyd MacDonald|titolo=The Pantheon: Design, Meaning, and Progeny|città=|editore=Harvard University Press|lingua=inglese|anno=2002|isbn=978-0-674-01019-2|p=131|url=https://books.google.it/books?id=vjKDS_XoPXQC&pg=PA131&hl=it&sa=X&ei=AvmyVI7ALtjnaofQgegG&ved=0CC8Q6AEwAQ#v=onepage&f=false}}</ref>, la [[Low Memorial Library]] della [[Columbia University]] di [[New York]]<ref name="Remei"/> e il [[Jefferson Memorial]] di [[John Russell Pope|Pope]] a [[Washington D.C.]]<ref>{{cita libro|autore=Rick Spaulding|autore2=Maurice York|titolo=A Sanctuary for the Rights of Mankind: The Founding Fathers and the Temple of Liberty|città=|editore=Wrightwood Press|lingua=inglese|anno=2008|isbn=978-0-9801190-2-2|p=126|url=https://books.google.it/books?id=XFHwNG3gcScC&pg=PA126&hl=it&sa=X&ei=tA6zVJjlIITvaN2ogcgE&ved=0CE0Q6AEwBg#v=onepage&f=false}}</ref>. |

All'estero il [[Pantheon (Parigi)|Pantheon]] di [[Jacques-Germain Soufflot|Soufflot]] a [[Parigi]]<ref name="Remei">{{cita libro|autore=Remei Capdevila-Werning|titolo=Goodman for Architects|città=|editore=Routledge|lingua=inglese|anno=2013|isbn=978-1-134-66061-2|pp=61-62|url=https://books.google.it/books?id=EY1mAQAAQBAJ&pg=PT61&hl=it&sa=X&ei=kwuzVKraJ5DgaM-cgMgE&ved=0CCUQ6AEwAA#v=onepage&f=false}}</ref> e, nei paesi anglosassoni, la rotonda del [[British Museum]], la villa di [[Monticello (casa)|Monticello]] e la rotonda dell'[[Università della Virginia]] volute da [[Thomas Jefferson]] tramite la rilettura palladiana del Pantheon<ref name="Remei"/><ref>{{cita libro|autore=William Lloyd MacDonald|titolo=The Pantheon: Design, Meaning, and Progeny|città=|editore=Harvard University Press|lingua=inglese|anno=2002|isbn=978-0-674-01019-2|p=131|url=https://books.google.it/books?id=vjKDS_XoPXQC&pg=PA131&hl=it&sa=X&ei=AvmyVI7ALtjnaofQgegG&ved=0CC8Q6AEwAQ#v=onepage&f=false}}</ref>, la [[Low Memorial Library]] della [[Columbia University]] di [[New York]]<ref name="Remei"/> e il [[Jefferson Memorial]] di [[John Russell Pope|Pope]] a [[Washington D.C.]]<ref>{{cita libro|autore=Rick Spaulding|autore2=Maurice York|titolo=A Sanctuary for the Rights of Mankind: The Founding Fathers and the Temple of Liberty|città=|editore=Wrightwood Press|lingua=inglese|anno=2008|isbn=978-0-9801190-2-2|p=126|url=https://books.google.it/books?id=XFHwNG3gcScC&pg=PA126&hl=it&sa=X&ei=tA6zVJjlIITvaN2ogcgE&ved=0CE0Q6AEwBg#v=onepage&f=false}}</ref>. |

||

| Riga 365: | Riga 365: | ||

* {{cita libro|nome=Rodolfo|cognome=Lanciani|wkautore=Rodolfo Lanciani|titolo=Del Pantheon|collana=Notizie degli Scavi di Antichità|annooriginale=1881|pp=257 ss|anno=1882|isbn=no}} |

* {{cita libro|nome=Rodolfo|cognome=Lanciani|wkautore=Rodolfo Lanciani|titolo=Del Pantheon|collana=Notizie degli Scavi di Antichità|annooriginale=1881|pp=257 ss|anno=1882|isbn=no}} |

||

* {{cita libro|nome=Luca|cognome=Beltrami|wkautore=Luca Beltrami|titolo=Il Pantheon. La struttura organica della cupola e del sottostante tamburo. Le fondazioni della rotonda, dell'avancorpo e del portico. Coi rilievi e i disegni dell'arch. P. O. Armanini|città=Milano|annooriginale=1898|isbn=no}} |

* {{cita libro|nome=Luca|cognome=Beltrami|wkautore=Luca Beltrami|titolo=Il Pantheon. La struttura organica della cupola e del sottostante tamburo. Le fondazioni della rotonda, dell'avancorpo e del portico. Coi rilievi e i disegni dell'arch. P. O. Armanini|città=Milano|annooriginale=1898|isbn=no}} |

||

* {{cita libro|nome=Rodolfo|cognome=Lanciani|wkautore=Rodolfo Lanciani|titolo=Il nuovo frammento della Forma Urbis e le terme di Agrippa| |

* {{cita libro|nome=Rodolfo|cognome=Lanciani|wkautore=Rodolfo Lanciani|titolo=Il nuovo frammento della Forma Urbis e le terme di Agrippa|collana=Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma|editore=BCAR|annooriginale=1901|pp3 ss., tavv. I-IV|isbn=no}} |

||

* {{cita libro|nome=Ernst|cognome=Maass|titolo=Die Tagesgotter in Rom und den Provinzen: VII. Die Bestimmung des Pantheons|città=Berlino|annooriginale=1902|lingua=de|isbn=no}} |

* {{cita libro|nome=Ernst|cognome=Maass|titolo=Die Tagesgotter in Rom und den Provinzen: VII. Die Bestimmung des Pantheons|città=Berlino|annooriginale=1902|lingua=de|isbn=no}} |

||

* {{cita libro|autore=R. C. Wyndham|titolo=The Pantheon. Its claims to Antiquity|città=Roma|annooriginale=1905|lingua=en|isbn=no}} |

* {{cita libro|autore=R. C. Wyndham|titolo=The Pantheon. Its claims to Antiquity|città=Roma|annooriginale=1905|lingua=en|isbn=no}} |

||

Versione delle 11:16, 29 mag 2016

| Pantheon Basilica collegiata di Santa Maria ad Martyres | |

|---|---|

| |

| Civiltà | romana |

| Utilizzo | tempio in origine, oggi basilica cristiana |

| Stile | adrianeo |

| Epoca | 118-128 e.v. |

| Localizzazione | |

| Stato | |

| Comune | Roma |

| Dimensioni | |

| Superficie | 2 000 m² |

| Altezza | 43.3 |

| Amministrazione | |

| Patrimonio | Centro storico di Roma |

| Ente | Polo Museale del Lazio |

| Responsabile | Giovanni Belardi |

| Visitabile | sì (ingresso gratuito) |

| Visitatori | 4 926 809 (2022) |

| Sito web | www.sbap-roma.beniculturali.it/index.php?it%2F116%2Fpantheon |

| Mappa di localizzazione | |

| |

Il Pantheon (dal greco Πάνθεον [ἱερόν] Pántheon [hierón], "[tempio] di tutti gli dei") è un edificio della Roma antica situato nel rione Pigna nel Centro storico, costruito come tempio dedicato a tutte le divinità passate, presenti e future. Fu fondato nel 27 a.C. da Marco Vipsanio Agrippa, genero di Augusto. Fu fatto ricostruire dall'imperatore Adriano tra il 120 e il 124 d.C., dopo che gli incendi dell'80 e del 110 d.C. avevano danneggiato la costruzione precedente di età augustea.

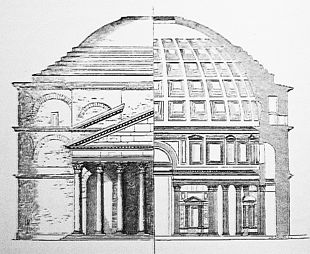

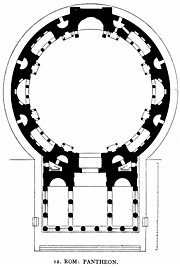

L'edificio è composto da una struttura circolare unita a un portico in colonne corinzie (otto frontali e due gruppi di quattro in seconda e terza fila) che sorreggono un frontone. La grande cella circolare, detta rotonda, è cinta da spesse pareti in muratura e da otto grandi piloni su cui è ripartito il peso della caratteristica cupola semisferica in calcestruzzo. La cupola ospita al suo apice un'apertura circolare detta oculo, che permette l'illuminazione dell'ambiente interno. L'altezza dell'edificio calcolata all'oculo è pari al diametro della rotonda, caratteristica che rispecchia i criteri classici di architettura equilibrata e armoniosa. A quasi due millenni dalla sua costruzione, la cupola del Pantheon rimane la più grande cupola del mondo in calcestruzzo non armato.[1]

All'inizio del VII secolo il Pantheon è stato convertito in basilica cristiana, chiamata Santa Maria della Rotonda[2] o Santa Maria ad Martyres, il che gli ha consentito di sopravvivere quasi integro alle spoliazioni apportate agli edifici della Roma classica dai papi. Gode del rango di basilica minore ed è l'unica basilica di Roma oltre a quelle patriarcali ad avere ancora un capitolo[3]. Gli abitanti di Roma lo chiamano la Rotonna, o Ritonna[4] ("la Rotonda"), da cui deriva anche il nome della piazza antistante.

Il Pantheon è una proprietà del demanio italiano gestito dal MIBACT; nel 2013 è stato visitato da 6.579.988 persone; dal marzo del 2015 è in gestione del Polo Museale del Lazio[5]; il direttore è Giovanni Belardi[6].

Etimologia

La parola Pantheon è a tutti gli effetti un prestito greco che la lingua italiana ha mantenuto tramite il latino: in greco τό πάνθειον è un aggettivo sostantivato indicante "la totalità degli dei" e, nella maggior parte dei casi, sottintende il sostantivo ἱερόν ("tempio"). Dunque dal greco τό Πάνθειον (ἱερόν) ("Il tempio di tutti gli dei") è derivato il calco latino Pantheon, utilizzato da Plinio il vecchio,[7] che ha consegnato la parola alla lingua italiana.

Cassio Dione, un senatore romano che scriveva in greco, ipotizzava che il nome derivasse o dalle numerose statue di dei collocate lungo le pareti dell'edificio o dalla somiglianza della cupola alla volta celeste[8]. La sua incertezza lascia supporre che il nome Pantheon (o Pantheum) fosse soltanto un soprannome, non il nome ufficiale dell'edificio[9].

In effetti, il concetto che potesse esistere un tempio dedicato a tutti gli dei è opinabile. L'unico "pantheon" effettivamente tale registrato dalle fonti prima di quello di Agrippa si trovava ad Antiochia in Siria, sebbene fosse citato solamente da una fonte del VI secolo d.C.[10].

Ziegler provò a raccogliere prove relativamente all'esistenza di panthea, ma la sua lista consiste solamente di semplici dediche quali "a tutti gli dei" o "ai dodici dei", che non sono necessariamente citazioni di veri e propri templi in cui si praticasse il culto di tutti gli dei[11].

Il Pantheon di Agrippa

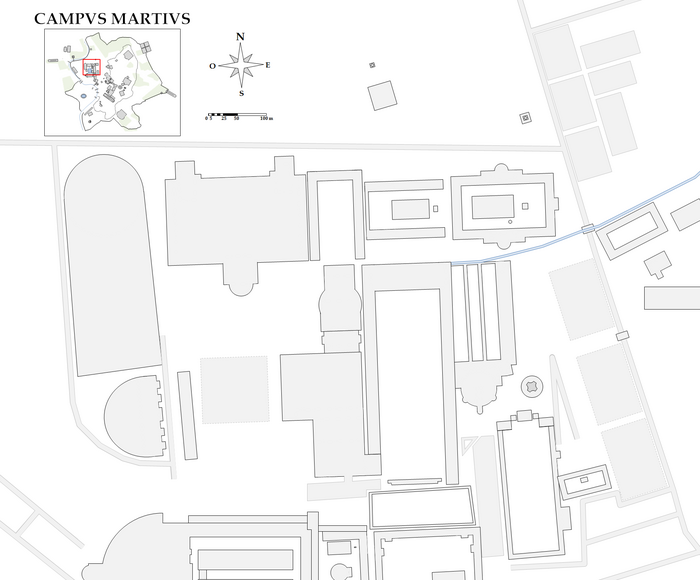

Il primo Pantheon fu fatto costruire nel 27-25 a.C. da Marco Vipsanio Agrippa, amico e genero di Augusto, nel quadro della monumentalizzazione del Campo Marzio, affidandone la realizzazione a Lucio Cocceio Aucto[12]. Esso sorgeva infatti fra i Saepta Iulia e la basilica di Nettuno, fatti erigere a spese dello stesso Agrippa su un'area di sua proprietà, in cui si allineavano da sud a nord le terme di Agrippa, la basilica di Nettuno e il Pantheon stesso[13].

Sembra probabile che sia il Pantheon sia la basilica di Nettuno fossero sacra privata (edifici privati ad uso sacro) di Agrippa e non aedes publicae (templi ad uso pubblico)[14]. Questa funzione meno solenne potrebbe aiutare a spiegare perché si fosse persa così presto e facilmente la memoria del nome originario e la sua funzione (Ziolkowski ipotizza che in origine esso fosse il tempio di Marte in Campo Marzio)[15].

L'iscrizione originale di dedica dell'edificio, riportata sulla successiva ricostruzione di epoca adrianea, recita: M•AGRIPPA•L•F•COS•TERTIVM•FECIT, ossia:

«Marcus Agrippa, Lucii filius, consul tertium fecit»

«Lo costruì Marco Agrippa, figlio di Lucio, console per la terza volta»

il terzo consolato di Agrippa risale appunto all'anno 27 a.C. Tuttavia Cassio Dione lo elenca con la basilica di Nettuno e il Gymnasium Laconiano tra le opere di Agrippa terminate nel 25 a.C.[16]

Dai resti rinvenuti a circa 2,50 metri sotto l'edificio alla fine del XIX secolo, si sa che questo primo tempio era di pianta rettangolare (metri 43,76x19,82[17]) con cella disposta trasversalmente, più larga che lunga (come il tempio della Concordia nel Foro Romano e il piccolo tempio di Veiove sul Campidoglio), costruito in blocchi di travertino rivestiti da lastre di marmo. L'edificio era rivolto verso sud, in senso opposto alla ricostruzione adrianea, preceduto da un pronao sul lato lungo che misurava in larghezza 21,26 metri. Davanti a esso si trovava un'area scoperta circolare, una sorta di piazza che separava il tempio dalla basilica di Nettuno, recintata da un muretto in opera reticolata e con pavimento in lastre di travertino. Sopra queste lastre ne vennero poi posate altre di marmo, forse durante il restauro domizianeo.

L'edificio di Agrippa aveva comunque l'asse centrale che coincideva con quello dell'edificio più recente e la larghezza della cella era uguale al diametro interno della rotonda. L'intera profondità dell'edificio augusteo coincide inoltre con la profondità del pronao adrianeo.

La sola fonte che descrive quali fossero le decorazioni del Pantheon di Agrippa è Plinio il Vecchio, che lo vide di persona. Nella sua Naturalis Historia riporta, infatti, che i capitelli erano realizzati in bronzo siracusano[18] e che la decorazione comprendeva delle cariatidi e statue frontonali. Le cariatidi, collocate sulle colonne del tempio, furono scolpite dall'artista neoattico Diogenes di Atene[19].

Il tempio si affacciava su una piazza (ora occupata dalla rotonda adrianea) limitata sul lato opposto dalla basilica di Nettuno.

Cassio Dione Cocceiano afferma che il "Pantheon" aveva questo nome forse perché accoglieva le statue di molte divinità o più probabilmente perché la cupola della costruzione richiamava la volta celeste (e quindi le sette divinità planetarie), e che l'intenzione di Agrippa era stata quella di creare un luogo di culto dinastico, dedicato agli dei protettori della Gens Iulia (Marte e Venere), e dove fosse collocata una statua di Ottaviano Augusto, da cui l'edificio avrebbe derivato il nome. Essendosi l'imperatore opposto ad entrambe le cose, Agrippa fece porre all'interno una statua del Divo Giulio, (ossia di Cesare divinizzato) e, all'esterno, nel pronao, una di Ottaviano e una di sé stesso, a celebrazione della loro amicizia e del proprio zelo per il bene pubblico[16].

Distrutto dal fuoco nell'80[20], venne restaurato sotto Domiziano, ma subì una seconda distruzione nel 110 d.C. sotto Traiano a causa di un fulmine[21].

| Planimetria del Campo Marzio centrale |

|---|

Stagnum ?

Insulae

d'epoca adrianea Magazzini

? Magazzini

? Magazzini

? Caserma della

I coorte dei Vigiles Via Recta

Portico e tempio

del Bonus Eventus Portico di

Meleagro

|

Il Pantheon adrianeo

Sotto Adriano l'edificio venne interamente ricostruito[22]. I bolli laterizi (marchi di fabbrica annuali sui mattoni) appartengono agli anni 115-127[17] e si può ipotizzare che il tempio fosse stato inaugurato dall'imperatore durante la sua permanenza nella capitale tra il 125 e il 128.

Secondo alcuni, redatto subito dopo la distruzione dell'edificio precedente in epoca traianea, sarebbe attribuibile all'architetto Apollodoro di Damasco[23][24][25][26] È anche possibile, stando a considerazioni sulle irregolarità e le peculiarità della costruzione, che l'edificazione sia stata iniziata sotto Traiano, ripresa alla morte di questi da Adriano, interrotta per qualche tempo, poi completata con alcune variazioni al progetto iniziale, in particolare legate alla riduzione dell'altezza delle colonne del pronao da 50 a 40 piedi.[27]

L'edificio è costituito da un pronao collegato a un'ampia cella rotonda per mezzo di una struttura rettangolare intermedia. Rispetto all'edificio precedente fu invertito l'orientamento, con l'affaccio verso nord. Il grande pronao e la struttura di collegamento con la cella (avancorpo) occupavano l'intero spazio del precedente tempio, mentre la rotonda venne costruita quasi facendola coincidere con la piazza augustea circolare recintata che divideva il Pantheon dalla basilica di Nettuno. Il tempio era preceduto da una piazza porticata su tre lati e pavimentata con lastre di travertino.

La rotonda è stata eretta su una robusta fondazione formata da un anello in calcestruzzo spesso 7,3 m e profondo 4,5 m[28].

Cronologicamente, dapprima fu realizzata la cella circolare, quindi l'avancorpo e, infine, il pronao[29].

Il pronao

Il pronao, ottastilo (16 colonne, 8 colonne di granito grigio e 8 colonne di granito rosa provenienti dalla cava di Mons Claudianus in Egitto), misura 34,20 m x 15,62 m ed era innalzato di 1,32 m sul livello della piazza[30] per cui vi si accedeva per mezzo di cinque gradini. L'altezza totale dell'ordine è di 14,15 m e i fusti hanno 1,48 m di diametro alla base[30].

Sulla facciata il fregio riporta l'iscrizione di Agrippa in lettere di bronzo, mentre una seconda iscrizione, in caratteri più piccoli, relativa a un modesto restauro compiuto nel 202 d.C. da Settimio Severo e Caracalla, fu incisa sull'architrave sotto alla prima[28][31][32]. Il frontone doveva essere decorato con figure in bronzo, fissate sul fondo con perni di cui si vedono le sedi nel marmo del frontone[29].

All'interno, due file di quattro colonne (poste in corrispondenza della prima, terza, sesta e ottava colonna della prima fila) dividono lo spazio in tre navate: quella centrale più ampia conduce alla grande porta di accesso della cella, mentre le due laterali terminano su ampie nicchie che dovevano ospitare le statue di Augusto e di Agrippa qui trasferite dall'edificio augusteo[28].

I fusti delle colonne erano in granito grigio (otto in facciata) o rosa (otto, distribuite nelle due file retrostanti), provenienti dalle cave egiziane di Assuan, e anche i fusti dei porticati della piazza erano in granito grigio, sebbene di dimensioni inferiori. I capitelli corinzi, le basi e gli elementi della trabeazione erano in marmo bianco pentelico, proveniente dalla Grecia. L'ultima colonna del lato orientale del pronao, mancante già dal XV secolo, fu rimpiazzata da un fusto in granito grigio sotto papa Alessandro VII e la colonna all'estremità orientale della facciata fu ugualmente sostituita sotto papa Urbano VIII con un fusto in granito rosso: l'originaria alternanza dei colori nelle colonne è stata perciò alterata nel corso del tempo. Le nuove colonne provenivano entrambe dalle Terme Neroniane[28].

Il timpano (che non è calibrato secondo la proporzione canonica greca) è divenuto liscio per l'avvenuta perdita della decorazione bronzea, di cui però si vedono ancora i fori per i supporti che la sostenevano. Dalla posizione dei fori rimasti, si ritiene che la decorazione possa aver rappresentato un'aquila con una corona[28].

Il tetto a doppio spiovente è sorretto da capriate lignee, sostenute da muri in blocchi con archi poggianti sopra le file di colonne interne. La copertura bronzea della travatura lignea del pronao fu asportata nel 1625 (oppure nel 1632[33]) sotto papa Urbano VIII per l'edificazione del Baldacchino di San Pietro, opera di Gian Lorenzo Bernini, e per la realizzazione di 80 cannoni di Castel Sant'Angelo[34]: per questo "riciclo" fu scritta la famosa pasquinata "quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini"[35][36].

Il pronao è pavimentato in lastre di marmi colorati che si dispongono secondo un disegno geometrico di cerchi e quadrati. Anche i lati del pronao sono rivestiti in marmo.

L'avancorpo

La struttura intermedia che collega il pronao alla cella è un avancorpo in opera laterizia (mattoni), costituita da due massicci pilastri che si appoggiano alla rotonda, collegati da una volta che proseguiva senza soluzione di continuità l'originaria volta sospesa in bronzo della parte centrale del pronao. Nei pilastri sono inserite scale di accesso alla parte superiore della rotonda[37]. La parete è rivestita con lastre di marmo pentelico e decorata all'esterno e ai lati della porta della cella da un ordine di lesene che prosegue l'ordine del pronao. Tra le lesene sono inseriti pannelli decorativi con ghirlande, simboli sacerdotali e strumenti sacrificali[28].

All'esterno la struttura ha la stessa altezza del cilindro della rotonda e doveva come questa avere un rivestimento in stucco e intonaco, poi scomparso.

Sulla facciata un frontone in laterizio ripete quello del pronao a un'altezza maggiore, e si rapporta alle divisioni delle cornici marcapiano presenti sulla rotonda, che proseguono senza soluzione di continuità sulle pareti esterne della struttura rettangolare al di sopra dell'ordine di lesene. Il frontone, nascosto dal pronao, doveva comunque essere visibile solo da grande distanza.

La differenza di livello tra i due frontoni ha fatto ipotizzare che il pronao dell'edificio fosse stato in origine previsto di maggiori dimensioni, con fusti di colonna di 50 piedi (14,80 m) invece che di 40 piedi (11,84 m)[38], ma che le cave di granito egiziane, già sfruttate per i fusti del monumentale ingresso settentrionale del Foro di Traiano, non fossero in grado di fornire altri fusti monolitici di tali eccezionali dimensioni e che il progetto dovette dunque essere ridotto e modificato.

La porta in bronzo, la più antica e la più imponente di quelle ancora in uso a Roma[39], misura 4,45 m di larghezza per 7,53 m di altezza[33].

L'esterno della rotonda

L'esterno della rotonda nasconde la cupola per un terzo, costruendo un corpo cilindrico che altro non è che la continuazione in verticale del tamburo. Tra cupola e muro esterno è così racchiusa un'ampia intercapedine dove è stato ricavato un doppio sistema di camere finestrate, organizzate su un corridoio anulare, che ha anche la funzione di alleggerire il peso delle volte.

Il corpo esteriore della rotonda, esclusa la cupola, non era visibile anticamente, in quanto nascosto dalla presenza di altri edifici contigui; per questo non presenta particolari decorazioni, a parte tre cornici con mensole ad altezze diverse: in corrispondenza della trabeazione del primo ordine interno, lungo la linea d'imposta della cupola e sul coronamento.

A ciascuna di queste tre fasce corrispondono anche diversi materiali usati nell'edificio, via via più leggeri[28]; più in dettaglio, dal basso verso l'alto, sono stati usati[28]:

- I fascia: strati di calcestruzzo alternati con scaglie di travertino e tufo;

- II fascia: strati di calcestruzzo alternati con scaglie di tufo e mattoni;

- III fascia: strati di calcestruzzo con sole scaglie di mattoni.

L'interno della rotonda

«Volli che questo santuario di tutti gli dei rappresentasse il globo terrestre e la sfera celeste, un globo entro il quale sono racchiusi i semi del fuoco eterno, tutti contenuti nella sfera cava»

Lo spazio interno della cella rotonda è costituito da un cilindro coperto da una semisfera. Il cilindro ha altezza uguale al raggio (21,72 m) e l'altezza totale dell'interno è uguale al diametro (43,44 m[40]; 43,30 m[41] · [42]).

Al livello inferiore si aprono sei ampie nicchie distile (ossia con due colonne sul fronte), a pianta alternativamente rettangolare (in realtà trapezoidale) e semicircolare, più la nicchia dell'ingresso e l'abside. Questo primo livello è inquadrato da un ordine architettonico con le colonne in corrispondenza dell'apertura delle nicchie e lesene nei tratti di parete intermedi, che sorreggono una trabeazione continua. Solo l'abside opposta all'ingresso è invece fiancheggiata da due colonne sporgenti dalla parete. La trabeazione continua del corpo della rotonda prosegue nell'abside; su di essa si regge il catino absidale a semicupola.

Tra le lesene, negli spazi tra le nicchie, sono presenti otto piccole edicole su alto basamento, con frontoncini alternativamente triangolari e curvilinei. Le pareti sono rivestite da lastre di marmi colorati.

L'ordine superiore, in opus sectile, aveva un ordine di lesene in porfido che inquadravano finestre e un rivestimento in lastre di marmi colorati. Le finestre si affacciano sul primo corridoio anulare interno di alleggerimento. La decorazione romana originale di questa fascia fu sostituita dall'architetto Paolo Posi nel 1747 su indicazione di papa Benedetto XIV[43]. Nel settore sud-occidentale una parte dell'originario aspetto romano di questo livello fu restaurata successivamente, ma in modo non del tutto preciso.

Il pavimento della rotonda è leggermente convesso verso i lati, con la parte più alta (spostata di circa 2 metri verso nord-ovest rispetto al centro) sopraelevata di circa 30 cm, mentre è concavo al centro per far sì che la pioggia che scende all'interno del tempio attraverso l'oculo posto sulla cima della cupola, defluisca verso i 22 fori di scolo posti al centro della rotonda. Esistono alcune leggende secondo cui dall'oculo non entra la pioggia, a causa di un sistema di correnti d'aria, ma sono evidentemente false.

Il rivestimento del pavimento è in lastre con un disegno di quadrati in cui sono inscritti alternativamente cerchi o quadrati più piccoli. I materiali utilizzati sono il porfido, il giallo antico, il granito e il pavonazzetto[41].

La cupola

La cupola, del diametro di 43,44 m[40](43,30 m secondo Cinti & al.[41] e Coarelli[28]), e con più di 5,000 tonnellate di peso, è l'archetipo delle cupole costruite nei secoli successivi in Europa e nel Mediterraneo, sia nelle chiese cristiane, sia nelle moschee musulmane. Per ciò che concerne il diametro, oggi, se non si considera la copertura del CNIT (Centre des nouvelles industries et technologies) di Parigi come una cupola (in realtà è una volta a crociera), la cupola del Pantheon è tuttora la cupola più grande al mondo, superando sia la cupola di San Pietro (diametro 42,52 m[41]) sia la cupola del Brunelleschi a Firenze (diagonale minore 41,47 m[41]). Tra le cupole in calcestruzzo, quella del Pantheon ha le dimensioni del diametro ancora insuperate.

All'interno è decorata da cinque ordini di ventotto cassettoni[28][44]; ventotto era un numero che gli antichi consideravano perfetto, dal momento che si ottiene dalla somma 1+2+3+4+5+6+7 e che il sette è un numero che indica perfezione, essendo sette i pianeti visibili ad occhio nudo[45][46]. I cassettoni sono di misura decrescente procedendo verso l'alto, e sono assenti nell'ampia fascia liscia vicina all'oculo centrale, che misura 9 m di diametro[40]. L'oculo, che dà luce alla cupola, è circondato da una cornice di tegoloni fasciati in bronzo fissati alla cupola, che forse proseguiva internamente fino alla fila più alta di cassettoni. Una tradizione romana vuole che nel Pantheon non penetri la pioggia per il cosiddetto "effetto camino": in realtà è una leggenda legata al passato, quando la miriade di candele che venivano accese nella chiesa produceva una corrente d'aria calda che saliva verso l'alto e che incontrandosi con la pioggia la nebulizzava, annullando pertanto la percezione dell'entrata dell'acqua.

La realizzazione fu resa possibile grazie a una serie di espedienti che contribuiscono all'alleggerimento della struttura: dall'utilizzo dei cassettoni all'uso di materiali via via sempre più leggeri verso l'alto. Nello strato più vicino al tamburo cilindrico si trovano strati di calcestruzzo con scaglie di mattoni, salendo si trova calcestruzzo con scaglie di tufo, mentre nella parte superiore, nei pressi dell'oculo, si trova calcestruzzo miscelato a lapilli vulcanici[28]. La cupola fu realizzata in unico getto sopra una enorme centina in legno[28].

All'esterno, la cupola è nascosta inferiormente da una sopraelevazione del muro della rotonda, ed è quindi articolata in sette anelli sovrapposti, l'inferiore dei quali conserva tuttora il rivestimento in lastre di marmo. La parte restante era coperta da tegole in bronzo dorato, asportate dall'imperatore bizantino Costante II nel 655, ad eccezione di quelle che circondavano l'oculo, tuttora in situ[47]. Nell'VIII secolo Papa Gregorio III ripristinò la copertura con lastre di piombo[47]. Lavori di restauro della copertura furono poi eseguiti dai papi Niccolò V e Gregorio XVI[47]. Lo spessore della muratura si rastrema verso l'alto (da 5,90 m inferiormente a 1,50 m in corrispondenza della parte intorno all'oculo centrale[40]).

La struttura

Per resistere a tutti i tipi di spinta, la struttura interna della costruzione centrale (rotonda e cupola) deve contemporaneamente compensare la spinta verticale alla sommità della volta e le forze che si scaricano alla base della cupola. I costruttori romani hanno risolto questi problemi principalmente in due modi: la ricerca dei materiali più idonei e il controllo dell'orientamento delle spinte[42].

La scelta dei materiali di costruzione

L'uso massiccio di calcestruzzo (opus caementicium) gettato tra paramenti di mattoni (opus latericium), fa sì che l'edificio costituisca un blocco coerente la cui rigidità assicura una buona resistenza alle forze di deformazione. A seconda della quota dell'edificio, il calcestruzzo utilizzato comprende un inerte granulare differente, idoneo alle esigenze di resistenza o di leggerezza.

A partire dal basso, si riscontrano cinque diversi tipi di calcestruzzo: il muro della rotonda, fino alla prima cornice esterna, è costituito da calcestruzzo in cui sono visibili scaglie di tufo e travertino; tra la prima e la seconda cornice, il calcestruzzo è composto da tufo e mattoni. Il muro sopra la seconda cornice e il primo anello della cupola è in calcestruzzo con mattoni frantumati, mentre il secondo anello della cupola è costruito con calcestruzzo contenente tufo e mattoni frantumati. La calotta della cupola è stata realizzata con grande cura, in quanto è stata costruita con calcestruzzo contenente pomice granulare e tufo, con spessore progressivamente decrescente, da 5,90 m alla base fino a solo 1,5 m al livello dell'oculus, ricoperto poi con uno strato di rivestimento sigillante di 15 cm[42].

La malta del calcestruzzo romano è una miscela di sabbia e di calce[48]. Al passare del tempo, esso tende a calcificarsi sempre di più, cosa che gli assicura un'eccellente tenuta nel corso dei secoli.

Il riorientamento delle spinte

Le spinte statiche sono molteplici: la base della cupola (4 nella figura a lato) tende a spingere il muro che la sostiene verso l'esterno. Questo cilindro non è pieno, ma scavato dalle 7 esedre (3 nella figura a lato) e dall'ingresso e anche dalle sezioni vuote del livello superiore. Il peso della cupola è così sorretto dagli otto pilastri massicci in muratura che separano questi spazi vuoti.

Era quindi necessario sia compensare le spinte centrifughe sia orientare le spinte verticali sugli otto pilastri. Per conseguire questi risultati i costruttori adottarono molteplici soluzioni[42]:

- il muro esterno (1 nella figura a lato) supera di 8,40 m (5 nella figura a lato) il piede della cupola e agisce da contrafforte;

- alla base della cupola è sovrapposta una serie di sette anelli di calcestruzzo disposti a gradoni (6 nella figura a lato), visibili dall'esterno, che convertono le spinte laterali centrifughe in una spinta verticale;

- nello spessore della rotonda sono inclusi dei grandi archi di scarico in bipedali (mattoni quadrati di due piedi di lato), che indirizzano le spinte sui pilastri della rotonda; altri archi di mattoni inclusi nel muro della rotonda, ma visibili dall'esterno a seguito della scomparsa dell'intonaco di rivestimento, reindirizzano le spinte verso i pilastri;

- La parte portante della parete cilindrica è rinforzata da una serie di piccoli archi radiali compresi tra i livelli superiori della parete interna e della parete esterna.

Le caratteristiche dell'architettura

La costruzione del Pantheon fu un capolavoro di ingegneria, dove l'idea architettonica venne perfettamente interpretata con un approccio tecnico empirico (i cedimenti e le incrinature verificatisi subito dopo la costruzione vennero prontamente rimediati). La spazialità perfettamente sferica regala all'osservatore una sensazione di straordinaria armonia, "immota ed avvolgente"[17], grazie anche agli equilibrati rapporti tra le varie membrature, con articolati effetti di luce ed ombra nelle cassettonature, nelle nicchie e nelle edicole.

L'inserzione di un'ampia sala rotonda alle spalle del pronao di un tempio classico non ha precedenti nel mondo antico, almeno a giudicare dalle architetture che ci sono pervenute o che conosciamo dalle fonti letterarie. Esiste forse un precedente a Roma di edificio circolare con pronao[49], risalente alla tarda epoca repubblicana, sebbene in scala estremamente più modesta: il tempio B del largo di Torre Argentina. L'operazione di fusione tra un modello classicista (il pronao colonnato) e un edificio dalla spazialità nuova, tipicamente romana (la rotonda), fu una sorta di compromesso tra la spazialità dell'architettura greca (attenta essenzialmente all'esterno degli edifici) e quella dell'architettura romana (centrata sugli spazi interni). Ciò suscitò varie critiche, ma si trattava "di un ovvio tributo al dominante classicismo della cultura di Roma"[17], che si manifestò durevolmente anche nei secoli successivi[50].

Il modello dello spazio circolare e coperto con una cupola emisferica terminante alla sommità con un oculus (apertura circolare) era già applicato in un tipo di sala termale chiamata laconicum, come ad esempio nelle grandi sale termali imperiali di Baia (il cosiddetto "tempio di Mercurio" era una sala circolare di 21,55 m di diametro realizzata fra I secolo a.C. e I secolo d.C., coperta da volta emisferica realizzata per la prima volta in calcestruzzo, utilizzata come piscina per immersioni terapeutiche[51]) e Roma, oppure in caenatio di forma circolare, come lo era l'aula principale del corpo centrale della Domus Aurea[52]. Fu comunque una novità l'utilizzo di questo tipo di copertura per un edificio templare.

L'effetto di sorpresa nel varcare la porta della cella doveva essere notevole e sembra caratteristico dell'architettura di epoca adrianea, ritrovandosi anche in molte parti della sua villa privata a Tivoli.

Un ulteriore elemento di novità era l'introduzione di fusti monolitici lisci di marmo colorato per le colonne di un tempio, al posto dei tradizionali fusti scanalati in marmo bianco.

La storia successiva

| Pantheon | |

|---|---|

| |

| Stato | |

| Regione | Lazio |

| Località | Roma |

| Indirizzo | Piazza della Rotonda, 00186 Roma RM, Piazza della Rotonda 18, 00186 Roma e Piazza Della Rotonda, Roma |

| Coordinate | 41°53′55″N 12°28′37″E{{#coordinates:}}: non è possibile avere più di un tag principale per pagina |

| Religione | Cristiana cattolica di rito romano |

| Titolare | Maria |

| Diocesi | Diocesi di Roma |

| Consacrazione | VIII secolo |

| Architetto | Apollodoro di Damasco |

| Stile architettonico | Adrianeo |

| Inizio costruzione | 115 |

| Completamento | 127 |

| Sito web | www.pantheonroma.com/ |

Le fonti ci rendono noto un restauro sotto Antonino Pio, mentre l'iscrizione incisa sulla trabeazione della fronte, ricorda altri restauri sotto Settimio Severo (nel 202), di portata per lo più marginale.[17]

L'edificio si salvò dalle distruzioni del primo Medioevo perché già nel 608 l'imperatore bizantino Foca ne aveva fatto dono a papa Bonifacio IV (608-615), che lo trasformò nel 609 in chiesa cristiana con il nome di Sancta Maria ad Martyres, consacrandolo con una solenne processione di clero e di popolo[53]. L'intitolazione proviene dalle reliquie di anonimi martiri cristiani che vennero traslate dalle catacombe nei sotterranei del Pantheon.

«Questo maraviglioso tempio, secondo il sentimento comune, [...] si disse Panteon, perché era dedicato a tutti li Dei immaginati da' Gentili. Nella parte superiore [...] erano collocate le statue delli Dei celesti, e nel basso i terrestri, stando in mezzo quella di Cibele; è nella parte di sotto, che ora è coperta dal pavimento, erano distribuite le statue delli dei penati. [...] Bonifazio IV. per cancellare quelle scioccherie, e sozze superstizioni, l'an. 607. purgatolo d'ogni falsità gentilesca, consagrollo al vero Iddio in onore della ss. Vergine, e di tutti i santi Martiri; perciò fece trasportare da varj cimiteri 18. carri di ossa di ss. Martiri, e fecele collocare sotto l'altare maggiore; onde fu detto s. Maria ad Martyres»

Fu il primo caso di un tempio pagano trasposto al culto cristiano. Questo fatto lo rende il solo edificio dell'antica Roma ad essere rimasto praticamente intatto e ininterrottamente in uso per scopo religioso fin dal momento della sua fondazione.

Le tegole di bronzo dorato che rivestivano all'esterno la cupola furono asportate per ordine di Costante II, imperatore d'Oriente nel 663[54] e sostituite con una copertura di piombo nel 735.

Dopo l'anno 1000 la chiesa prese il nome di Santa Maria Rotunda, dalla quale deriva il nome della piazza antistante[34]. Papa Eugenio IV (1431 - 1447) lo fece restaurare, liberandolo anche delle botteghe che negli anni erano state costruite intorno[55]. Gli elementi in bronzo della copertura del pronao e, forse, anche le sculture del frontone subirono nel 1625, sotto papa Urbano VIII Barberini, la medesima sorte di quelle dorate sotto Costante II, e furono fusi dal Bernini per creare il maestoso baldacchino sull'altare papale in San Pietro.[36] Nello stesso periodo furono aggiunti ai lati del frontone due campanili, opera di Gian Lorenzo Bernini fin da allora oggetto di critiche molto accese, presto conosciuti con il dispregiativo di "orecchie d'asino"; furono eliminati nel 1883[56].

Già nel XV secolo, il Pantheon venne arricchito da affreschi: forse il più noto è l'Annunciazione di Melozzo da Forlì, collocato nella prima cappella a destra di chi entra. La chiesa fu poi scelta ufficialmente come sede della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Letteratura dei Virtuosi al Pantheon, fronte accademico dell'associazione professionale degli artisti che sarebbe poi divenuta l'Accademia nazionale di San Luca. A partire dal Rinascimento nel Pantheon, come in tutte le chiese, furono realizzate sepolture, in particolare di artisti illustri. Ancor oggi vi si conservano, fra le altre, le tombe dei pittori Raffaello Sanzio[57] ed Annibale Carracci, dell'architetto Baldassarre Peruzzi e del musicista Arcangelo Corelli.

Le tombe dei re d'Italia

Il Pantheon conserva le tombe dei due primi re d'Italia, Vittorio Emanuele II e suo figlio Umberto I. La tomba di Vittorio Emanuele II si trova nella cappella centrale a destra. In realtà la destinazione della salma del re al Pantheon fu oggetto di un'accesa discussione: in molti, infatti, volevano che fosse inumata nella Basilica di Superga, luogo tradizionale di sepoltura dei Savoia. Alla fine tuttavia prevalse la volontà del presidente del Consiglio Agostino Depretis e del ministro dell'Interno Francesco Crispi. La salma del re fu esposta al Pantheon il 17 gennaio 1878; il 16 febbraio si tennero al Pantheon i solenni funerali di Stato: nell'occasione l'edificio fu addobbato solennemente. La gigantesca placca funeraria, con su l'epigrafe "Vittorio Emanuele II - Padre della Patria" venne fusa dalla fonderia di Alessandro Nelli con il bronzo dei cannoni che erano stati strappati agli Austriaci durante le guerre del 1848, del 1849 e del 1859[58]. La presenza della tomba del sovrano elesse l'edificio a uno dei massimi sacrari di casa Savoia; al tempo stesso essa si lega alla futura costruzione del Vittoriano e dunque fece del Pantheon uno dei simboli della Terza Roma. Come sacrario di casa Savoia nel 1882 sorsero immediate le proteste per impedire che venisse inumata nel Pantheon la salma di Giuseppe Garibaldi[58]. Esattamente sul lato opposto del Pantheon sorge la tomba di re Umberto I e della sua consorte, la regina Margherita. La tomba fu disegnata da Giuseppe Sacconi[59], lo stesso architetto del Vittoriano e della Cappella Espiatoria di Monza ovvero del memoriale ad Umberto I realizzato nel luogo dell'omicidio del re. La tomba del Pantheon è costituita da un'urna di porfido con quattro protomi leonine. Le tombe reali vengono mantenute in ordine da volontari delle organizzazioni monarchiche. Il servizio di guardia d'onore è reso dai volontari dell'Istituto nazionale per la guardia d'onore alle reali tombe del Pantheon.

Organo a canne

L'organo a canne del Pantheon fu ideato e realizzato nel 1926 da Giovanni Tamburini, dell'omonima ditta Tamburini in occasione dei restauri del 1925-1933[60][61], e fu inaugurato il 23 settembre di quello stesso anno. Lo strumento, di pregevole fattura (è dotato di un somiere di tipo pneumatico a valvole coniche detto “a doppio scompartimento”, caratteristica assai rara, che permette un particolare tipo di esecuzione), è adatto all'interpretazione di musica romantica.

Si tratta di uno strumento a trasmissione elettrica[62] con dieci registri reali posti sopra un somiere a doppio scompartimento ed azionati da entrambe le tastiere e dalla pedaliera della consolle. L'insieme delle canne è posto in cassa espressiva all'interno della nicchia dietro la statua di Sant'Erasio, alla sinistra dell'abside maggiore. Ha avuto bisogno, anche a causa dell'umidità propria del monumento, di un radicale restauro che lo riportasse alla sua originale efficienza, per il pieno servizio della liturgia e delle numerose iniziative musicali che la basilica promuove ed ospita ogni anno. Lo strumento è stato restaurato nel 2003 dalla ditta Tamburini.

Di seguito la disposizione fonica[62]:

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nella Basilica nel 2006 venne installato anche un organo mesotonico ideato e realizzato dal Maestro Barthelemy Formentelli. Questo è utilizzato principalmente per attività concertistica[61].

Il Pantheon come modello

«Il più bel resto dell'antichità romana è senza dubbio il Pantheon. Questo tempio ha così poco sofferto, che ci appare come dovettero vederlo alla loro epoca i Romani»

Come esempio meglio conservato dell'architettura monumentale romana, il Pantheon ha avuto enorme influenza sugli architetti europei e americani (un esempio su tutti, Andrea Palladio con la celebre villa La Rotonda a Vicenza[63]), dal Rinascimento al XIX secolo, col Neoclassicismo. Numerose chiese, sale civiche, università e biblioteche, riecheggiano la sua struttura con portico e cupola. Molti sono gli edifici famosi influenzati dal Pantheon: in Italia si segnalano il Pantheon famedio del cimitero monumentale di Staglieno di Genova[64], la chiesa di San Carlo al Corso a Milano[65], la basilica di San Francesco di Paola a Napoli[66], la chiesa di San Simeon Piccolo di Venezia[67], il Cisternone di Livorno[68], il Tempio Canoviano a Possagno[69], la chiesa della Gran Madre di Dio[70] e il mausoleo della Bela Rosin[71][72] a Torino. All'estero il Pantheon di Soufflot a Parigi[73] e, nei paesi anglosassoni, la rotonda del British Museum, la villa di Monticello e la rotonda dell'Università della Virginia volute da Thomas Jefferson tramite la rilettura palladiana del Pantheon[73][74], la Low Memorial Library della Columbia University di New York[73] e il Jefferson Memorial di Pope a Washington D.C.[75].

Tuttavia, la struttura fondamentale in senso lato (edificio a pianta centrale con cupola con aggiunta di una facciata ispirata al tempio greco e prospiciente una piazza costruita apposta per l'edificio) si è ritrovata, a partire dall'architettura rinascimentale, in innumerevoli edifici, prima tra tutti la Basilica di San Pietro.

Persone inumate al Pantheon di Roma

All'interno del Pantheon sono state inumate le seguenti persone:

- Jacopo Barozzi da Vignola,

- Annibale Carracci (nella terza edicola, a destra di Raffaello Sanzio[76]),

- Arcangelo Corelli (in prossimità dell'altare[76]),

- Giovanni da Udine,

- la regina Margherita di Savoia (seconda cappella[77]),

- Perin del Vaga (in prossimità dell'altare[76]),

- Baldassarre Peruzzi[76],

- Raffaello Sanzio (terza edicola[78]),

- il re Umberto I di Savoia (seconda cappella[79]),

- Flaminio Vacca (in prossimità dell'altare[76]),

- il re Vittorio Emanuele II di Savoia (sesta cappella[80]),

- Taddeo Zuccari (in prossimità dell'altare[76]).

Leggende popolari e curiosità

- Al fossato che gira intorno al tempio è legata una leggenda di origine medievale. Pare che il famoso mago Pietro Bailardo si fosse assicurato il possesso del libro del comando, consegnatogli dal Diavolo dietro la cessione dell'anima. Sennonché, pentito, si servì delle sue arti magiche per compiere in un giorno il pellegrinaggio a Gerusalemme, San Giacomo di Galizia e infine al Pantheon. Qui s'imbatté nel diavolo che gli richiese l'anima come pattuito; ma Bailardo dette al demonio un pugno di noci e riparò rapido nella chiesa, mettendosi a pregare sinceramente pentito. Così si salvò; il diavolo inferocito girò varie volte intorno al tempio, sfogando così il suo furore, e tanta fu la rabbia con la quale corse che scavò il fossato ancora oggi visibile[81][82].

- Il peso di ciascuna pietra di costruzione del Pantheon arriva fino a 90 tonnellate. Sono lastre di marmo che più di 2000 anni fa vennero dall'Egitto per l'erezione del nuovo tempio romano[83].

- L'edificio fu concepito architettonicamente per avere un'unica finestra a forma di oculo sulla cupola di quasi 9 metri di diametro. Dal punto di vista illuminotecnico, questa apertura verso l'esterno permette il ricadere zenitale della luce e dunque un sapiente gioco di chiaroscuro all'interno. Intorno all'oculo del Pantheon sono nati lungo i secoli molteplici leggende, studi astrologici e curiosità. Si dice che nell'antichità la pioggia non riusciva ad entrare nell'edificio a causa del calore e dei fumi delle candele che illuminavano l'interno. La cosa non può essere comprovata da fonti certe e dunque rimane una leggenda. Nel Pantheon nei giorni piovosi ancora oggi entra abbondante acqua, motivo per il quale il pavimento è stato concepito con 22 forature per permettere alla pioggia di filtrare[83]. Grazie alla presenza dell'oculo si osservano fenomeni astronomici all'interno dell'edificio architettonico tanto da essere stato da alcuni definito "un tempio solare". Infatti, il 21 aprile, Natale di Roma, a mezzogiorno, un raggio di sole penetra dall'oculo all'interno e colpisce il portale d'accesso[84]. Secondo invece una leggenda medievale l'oculo del Pantheon sarebbe stato creato dal diavolo in fuga dal tempio di Dio. Altra leggenda narra che prima l'oculo fosse in realtà un'apertura prevista per ospitare la grande pigna di bronzo, attualmente ubicata in Vaticano, nell'omonimo cortile[85].

- Con i suoi 44,30 m di diametro interno, la cupola del Pantheon è tuttora la cupola emisferica più larga mai costruita in calcestruzzo[41]. Essa fu opera della ricostruzione che nel 128 d.C. subì l'edificio sotto il governo dell'imperatore Adriano.

-

Il Pantheon in una foto del 1934

-

L'abside e l'altare maggiore

Note

- ^ The Pantheon by David Moore, su www.romanconcrete.com. URL consultato il 2 settembre 2015.

- ^ Guattani, p. 98.

- ^ I Canonici - sito web della diocesi di Roma, su vicariatusurbis.org. URL consultato il 21 gennaio 2015.

- ^ La forma "Ritonna" è vastamente usata da Giuseppe Gioacchino Belli in numerosi fra i suoi sonetti.

- ^ Visitatori e introiti di Musei Monumenti e Aree Archeologiche Statali - Anno 2013 (PDF), Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 26 maggio 2014. URL consultato il 20 gennaio 2015.

- ^ Polo Museale del Lazio, Direttori dei Musei, su polomusealelazio.beniculturali.it.

- ^ Gaio Plinio Secondo, Naturalis historia, xxxiv.13.

- ^ Cassio Dione Cocceiano, Storia romana, LIII.27.

- ^ Adam Ziolkowski, Was Agrippa's Pantheon the Temple of Mars ‘In Campo'?, in Papers of the British School at Rome, vol. 62, 1994, p. 271.

- ^ Thomas, p. 17.

- ^ Konrat Ziegler, Pantheion, in Pauly's Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft: neue Bearbeitung, vol. XVIII, Stuttgart, 1949, pp. 697-747.

- ^ Adam, pp. 306-307.

- ^ (EN) Cassio Dione, Roman History, su penelope.uchicago.edu, p. 53.23.3.

- ^ Adam Ziolkowski, Lexicon topographicum urbis Romae 4, Roma, Quasar, 1999, pp. 55-56.

- ^ Adam Ziolkowski, Was Agrippa's Pantheon the Temple of Mars ‘In Campo'?, in Papers of the British School at Rome, vol. 62, 1994, p. 275.

- ^ a b Cassio Dione Cocceiano, Storia romana, LIII 27.

- ^ a b c d e Bandinelli e Torelli, 1976, Arte romana, scheda 124.

- ^ Plinio, Naturalis Historia XXXIV, 7.: Syracusana sunt in Pantheo capita columnarum a M. Agrippa posita.

- ^ Plinio, Naturalis Historia XXXVI, 38.: Agrippae Pantheon decoravit Diogenes Atheniensis, et Caryatides in columnis Templi ejus probantur inter pauca operum, sicuti in fastigio posita signa, sed propter altitudinem loci minus celebrata.

- ^ Cassio Dione Cocceiano, LXVI 24, 2.

- ^ Paolo Orosio, Historiarum Adversum Paganos Libri VII , VII,12: Pantheum Romae fulmine concrematum.

- ^ S. H. A., Hadr. 19.

- ^ Poulin, p. 31.

- ^ Colaiacomo, p. 134.

- ^ Castracane, p. 151.

- ^ Calcani, p. 9.

- ^ (EN) Mark Wilson Jones, Who Built the Pantheon? Agrippa, Hadrian, Trajan and Apollodorus, in Thorsten Opper (a cura di), Hadrian: Art, Politics and Economy, collana British Museum Research Publication, vol. 175, British Museum, 2013, pp. 31-49.

- ^ a b c d e f g h i j k l Coarelli, pp. 280-284.

- ^ a b Cinti, p. 27.

- ^ a b Ziolkowski, 1999, p. 57.

- ^ L'iscrizione recita: Imp. Caes. L. Septimius Severus et Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus Pantheum vetustate corruptum cum omni cultu restituterunt.

- ^ Cinti, pp. 19-21.

- ^ a b Cinti, p. 29.

- ^ a b Squadrilli, 1997, p. 386.

- ^ Guglielmo Audisio, Storia religiosa e civile dei papi per Guglielmo Audisio, vol. 5, Roma, G. Aureli, 1868, p. 77.

- ^ a b Colonnelli Lauretta, Si chiamava Carlo Castelli il Pasquino di Urbano VIII, Corriere della Sera, 25 aprile 2012, p. 39. URL consultato il 21 novembre 2014 (archiviato dall'url originale).

- ^ Cinti, p. 31.

- ^ (EN) Paul Davies, David Hemsoll e Mark Wilson Jones, The Pantheon, triumph of Rome or triumph of compromise?, in Art History, vol. 10, n. 2, ASSOCIATION OF ART HISTORIANS, giugno 1987, pp. 133-153, DOI:10.1111/j.1467-8365.1987.tb00247.x, ISSN 0141-6790.

- ^ Le altre porte antiche in uso a Roma sono quelle del tempio di Romolo e della Curia Iulia, oggi impiegata a San Giovanni in Laterano

- ^ a b c d Ziolkowski, 1999, p. 59.

- ^ a b c d e f Cinti, p. 33.

- ^ a b c d Si vedano le descrizioni e gli schemi riportati in: (FR) Anna Maria Liberati e Fabio Bourbon, La Rome antique, une civilisation qui a conquis le monde, Gründ, 1996, pp. 122-127, ISBN 978-2-7000-2128-8.

- ^ Cinti, p. 60.

- ^ Cinti, pp. 37-38.

- ^ Joost-Gaugier, p. 211.

- ^ Con il termine pianeta gli antichi indicavano i cinque pianeti visibili ad occhio nudo (Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno), il Sole e la Luna

- ^ a b c Cinti, p. 54.

- ^ Vitruvio, De architectura, libro II, 5 : "tre parti di sabbia per una parte di calce"

- ^ La presenza del pronao nel tempio è suggerita dalla scalinata d'accesso impostata sul podio circolare, ma non sono comunque state trovate tracce archeologiche.

- ^ Solo l'architettura paleocristiana e bizantina seppero sganciarsi da questo retaggio optando con decisione per la dimensione spaziale interna.

- ^ L'Italia Antica. Siti, musei e aree archeologiche, Milano, Touring Editore, 2002, p. 232, ISBN 978-88-365-2939-1.

- ^ Cinti, p. 11.

- ^ Herman Geertman, Hic fecit basilicam: Studi sul Liber Pontificalis e gli edifici ecclesiastici di Roma da Silvestro a Silverio, 2004, ISBN 978-90-429-1536-7.

- ^ Costante fece asportare le tegole per mandarle, secondo Paolo Diacono, a Costantinopoli (Paolo Diacono, De Gest. Langob. v, 11) ma queste erano ancora a Siracusa quando l'imperatore morì, e quando la Sicilia fu invasa dagli Arabi e Siracusa conquistata, le tegole furono inviate ad Alessandria d'Egitto (ibidem, xiii). Si noti che Paolo Diacono utilizzava il conteggio degli anni all'alessandrina, e riporta dunque l'anno dello spoglio come 655.

- ^ Squadrilli, 1997, p. 432.

- ^ Giovanni Antonazzi, Le «orecchie d'asino» sul Pantheon, in Fogli sparsi raccolti per il sabato sera, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1997, p. 158.

- ^ In corrispondenza della tomba di Raffaello era stato posto un distico di Pietro Bembo che recitava:

(LA)

«ILLE HIC EST RAPHAEL TIMUIT QUO SOSPITE VINCI

RERUM MAGNA PARENS ET MORIENTE MORI»(IT)«Qui è quel Raffaello da cui, fin che visse, Madre Natura temette

di essere superata, e quando morì temette di morire con lui.»

Più in generale per la tomba di Raffaello e le storie connesse si vedano:- Giuseppe Baracconi, I, in Il Pantheon, ricordi, fantasie, attualità, Roma, 1884.

- La Tomba di Raffaello al Pantheon, su guidaroma.info. URL consultato il 26 gennaio.

- Roberto Luciani, Il fenomeno Raffaello, ovvero la tomba del Sanzio presso la chiesa di Santa Maria ad Martyres, su correrenelverde.it. URL consultato il 26 gennaio 2015.

- Antonio Muñoz, La tomba di Raffaello nel Pantheon, Palombi, 1920.

- ^ a b Bruno Tobia, L'Altare della Patria, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 22-23.

- ^ Primo Acciaresi, Giuseppe Sacconi e l'opera sua massima. Cronaca dei lavori del Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, Roma, Tipografia dell'Unione, 1911, pp. 22-23.

- ^ Organo a canne della ditta Tamburini n. 99 del 1926. P Barbieri e A Morelli, Regesto degli organi della città di Roma (PDF), in L'Organo, Rivista di Cultura Organaria e Organistica, Bologna, Pàtron Editore, 1981, p. 78. URL consultato il 2 dicembre 2014.

- ^ a b (it en) Basilica di Santa Maria ad Martyres - Liturgia, su vicariatusurbis.org. URL consultato il 21 novembre 2014. Lingua sconosciuta: it en (aiuto)

- ^ a b Scheda n. 563: organo Tamburini della basilica di Santa Maria ad Martyres/Pantheon - OrganNews.

- ^ William Lloyd MacDonald, The Pantheon: Design, Meaning, and Progeny, Harvard University Press, 2002, p. 114, ISBN 978-0-674-01019-2.

- ^ Francesco Marino, Edilizia funeraria, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2014, p. 15, ISBN 978-88-916-0632-7.

- ^ Marco Rossi, Disegno storico dell'arte lombarda, Milano, Vita e Pensiero, 2005, p. 130, ISBN 978-88-343-1212-4.

- ^ Harold Acton, I Borboni di Napoli (1734-1825), Firenze, Giunti Editore, 1997, p. 729, ISBN 978-88-09-21079-0.

- ^ Wittkower Rudolf, Arte e architettura in Italia (1600-1750), Torino, Einaudi, 1993.

- ^ Toscana (esclusa Firenze), Milano, Touring Editore, 1997, pp. 411-412, ISBN 978-88-365-0948-5.

- ^ Michele D'Innella (a cura di), Venezia e il Veneto, Milano, Touring Editore, 1999, p. 259, ISBN 978-88-365-1465-6.

- ^ Giuliana Ricci e Giovanna D'Amia, La cultura architettonica nell'età della restaurazione, Sesto San Giovanni, Mimesis Edizioni, 2002, p. 315, ISBN 978-88-8483-199-6.

- ^ Mausoleo della Bela Rosin - sito web del Comune di Torino

- ^ Pantheon di Mirafiori, Mausoleo della Bela Rosin - MuseoTorino

- ^ a b c (EN) Remei Capdevila-Werning, Goodman for Architects, Routledge, 2013, pp. 61-62, ISBN 978-1-134-66061-2.

- ^ (EN) William Lloyd MacDonald, The Pantheon: Design, Meaning, and Progeny, Harvard University Press, 2002, p. 131, ISBN 978-0-674-01019-2.

- ^ (EN) Rick Spaulding e Maurice York, A Sanctuary for the Rights of Mankind: The Founding Fathers and the Temple of Liberty, Wrightwood Press, 2008, p. 126, ISBN 978-0-9801190-2-2.

- ^ a b c d e f Cinti, p. 43.

- ^ Cinti, p. 49.

- ^ Cinti, p. 70.

- ^ Cinti, p. 68.

- ^ Cinti, p. 84.

- ^ Aldo Musci e Marco Minicangeli, Malaroma, Castelvecchi, 2000, p. 204, ISBN 978-88-8210-211-1.

- ^ Giorgio Nadali, Il curioso soprannaturale, Lampi di stampa, 2012, p. 70, ISBN 978-88-488-1416-4.

- ^ a b Leggende e curiosità, su pantheonroma.com. URL consultato il 21 novembre 2014.

- ^ Robert Hannah, Giulio Magli, The role of the sun in the Pantheon's design and meaning, Numen - Archive for the History of Religion, Volume 58, Numero 4, 2011, pp. 486–513.

- ^ Botto, Fortunato.

Bibliografia

- Giuseppe Antonio Guattani, Roma descritta ed illustrata, vol. 1, 2ª ed., Roma, Stamperia Pagliarini, 1805, SBN IT\ICCU\RMSE\003267.

- Rodolfo Lanciani, Del Pantheon, collana Notizie degli Scavi di Antichità, 1882 [1881], pp. 257 ss, ISBN non esistente.

- Luca Beltrami, Il Pantheon. La struttura organica della cupola e del sottostante tamburo. Le fondazioni della rotonda, dell'avancorpo e del portico. Coi rilievi e i disegni dell'arch. P. O. Armanini, Milano, 1898, ISBN non esistente.

- Rodolfo Lanciani, Il nuovo frammento della Forma Urbis e le terme di Agrippa, collana Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, BCAR, 1901, ISBN non esistente.

- (DE) Ernst Maass, Die Tagesgotter in Rom und den Provinzen: VII. Die Bestimmung des Pantheons, Berlino, 1902, ISBN non esistente.

- (EN) R. C. Wyndham, The Pantheon. Its claims to Antiquity, Roma, 1905, ISBN non esistente.

- Antonio Maria Colini e Italo Gismondi, Contributi allo studio del Pantheon. La parete dell'avancorpo e la data del portico, collana BCAR, LIV, 1926, pp. 67–92, ISBN non esistente.

- (EN) Gilbert Bagnani, The Pantheon. Concrete in ancient Rome, New York, 1929, ISBN non esistente.

- Roberto Vighi, Il Pantheon, collana Guide dei monumenti di Roma, Roma, 1959.

- Giuseppe Lugli, Il Pantheon e i monumenti adiacenti, Roma, Bardi Editore.

- (EN) Kjeld de Fine Licht, The Rotunda in Rome. A study of Hadrian's Pantheon, Copenaghen, 1968.

- Ranuccio Bianchi Bandinelli e Mario Torelli, L'arte dell'antichità classica, Etruria-Roma, Torino, Utet, 1976.

- (FR) Jean-Pierre Adam, La construction romaine, 3ª ed., Parigi, Picard, 1984, ISBN 2-7084-0104-1.

- Tina Squadrilli, Roma, Milano, Rusconi editore, 1997, ISBN 88-18-12170-7.

- Adam Ziolkowski, Pantheon, a cura di Eva Margareta Steinby, collana Lexicon Topographicum Urbis Romae, 4ª ed., Roma, 1999, ISBN 88-7140-135-2.

- Filippo Coarelli, Roma, collana Guide Archeologiche, Milano, Mondadori, 2002, ISBN 88-04-48002-5.

- Giuliana Calcani, Apollodoro e la Colonna Traiana a Damasco: dalla tradizione al progetto, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2003, ISBN 978-88-8265-232-6.

- Edmund Thomas, From the Pantheon of the Gods to the Pantheon of Rome, in Richard Wrigley e Matthew Craske (a cura di), Pantheons; Transformations of a Monumental Idea, Aldershot, Ashgate, 2004, p. 17, ISBN 978-0-7546-0808-0.

- Giovanni Belardi, Il Pantheon. Storia, Tecnica e Restauro, Roma, BetaGamma editrice, 2006, ISBN 88-86210-55-8.

- Graziano Fronzuto, Organi di Roma. Guida pratica orientativa agli organi storici e moderni, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2007, p. 359.

- Siro Cinti, Federico De Martino, Andrea Carandini, Marco De Carolis e Giovanni Belardi, Pantheon. Storia e Futuro / History and Future, Roma, Gangemi Editore, 2007, ISBN 978-88-492-1301-0.

- Christiane L. Joost-Gaugier, Pitagora e il suo influsso sul pensiero e sull'arte, Arkeios, 2008, ISBN 978-88-86495-92-9.

- Marco Castracane, Gli italiani e l'arte, Roma, Armando Editore, 2011, ISBN 978-88-6081-973-4.

- Richard Poulin, Graphic Design and Architecture, A 20th Century History: A Guide to Type, Image, Symbol, and Visual Storytelling in the Modern World, Rockport Publishers, 2012, ISBN 978-1-61058-633-7.

- Claudio Colaiacomo, Roma perduta e dimenticata, Roma, Newton Compton Editori, 2013, ISBN 978-88-541-5974-7.

- Manuela Botto e Maria Fortunato, Pantheon. Miti e leggende del mondo greco-romano, Il Capitello, ISBN 978-88-426-6048-4.

- Andrea Manazzale, Itinerario di Roma e suoi contorni o sia Descrizione de'monumenti antichi, vol. 1, 1817, ISBN non esistente.

- Andrea Manazzale, Itinerario di Roma e suoi contorni o sia Descrizione de'monumenti antichi, vol. 2, 1817, ISBN non esistente.

Voci correlate

- Accademia dei Virtuosi al Pantheon

- Arte adrianea

- Istituto nazionale per la guardia d'onore alle reali tombe del Pantheon

- Cripta Reale di Superga

Altri progetti

Wikiquote contiene citazioni sul Pantheon

Wikiquote contiene citazioni sul Pantheon Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sul Pantheon

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sul Pantheon

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 135655543 · ULAN (EN) 500311261 · LCCN (EN) n91022876 · GND (DE) 4115786-2 · J9U (EN, HE) 987007594663405171 · WorldCat Identities (EN) lccn-n91022876 |

|---|