Luigi IX di Francia: differenze tra le versioni

→La canonizzazione: piccolezze |

|||

| Riga 427: | Riga 427: | ||

Quando San Luigi morì, la sede pontificia era [[sede vacante|vacante]] per molto tempo, ma il 1° settembre 1271, Tebaldo Visconti da Piacenza divenne papa con il nome di [[Gregorio X]]. Il suo primo atto pontificio, al ritorno dalla [[Terra Santa]] il 4 marzo 1272, fu chiedere a [[Goffredo de Beaulieu]], confessore di Luigi IX, di fornirgli quante più informazioni possibili sul re, considerato un vero modello per tutti i principi cristiani. Goffredo quindi scrisse, in pochi mesi, una biografia, ''Vie de saint Louis'', composta di cinquanta capitoli, con cui concludeva che Luigi IX fosse degno di essere [[canonizzato]]. Nel marzo 1274, Filippo III ricevette un'udienza dal papa a [[Lione]], ma fu più interessato al [[Concilio di Lione II]].<ref>{{cita|Le Goff, 1996|p. }}.</ref> |

Quando San Luigi morì, la sede pontificia era [[sede vacante|vacante]] per molto tempo, ma il 1° settembre 1271, Tebaldo Visconti da Piacenza divenne papa con il nome di [[Gregorio X]]. Il suo primo atto pontificio, al ritorno dalla [[Terra Santa]] il 4 marzo 1272, fu chiedere a [[Goffredo de Beaulieu]], confessore di Luigi IX, di fornirgli quante più informazioni possibili sul re, considerato un vero modello per tutti i principi cristiani. Goffredo quindi scrisse, in pochi mesi, una biografia, ''Vie de saint Louis'', composta di cinquanta capitoli, con cui concludeva che Luigi IX fosse degno di essere [[canonizzato]]. Nel marzo 1274, Filippo III ricevette un'udienza dal papa a [[Lione]], ma fu più interessato al [[Concilio di Lione II]].<ref>{{cita|Le Goff, 1996|p. }}.</ref> |

||

L'anno seguente, in molti, tra cui la ''[[vox populi]]'', la famiglia reale e la [[Chiesa cattolica in Francia|Chiesa di Francia]] (in particolare i [[cistercensi]], i [[domenicani]] e i [[francescani]]), fecero pressioni per la canonizzazione del defunto re.<ref>{{cita|Le Goff, 1996|p. }}.</ref> Nel |

L'anno seguente, in molti, tra cui la ''[[vox populi]]'', la famiglia reale e la [[Chiesa cattolica in Francia|Chiesa di Francia]] (in particolare i [[cistercensi]], i [[domenicani]] e i [[francescani]]), fecero pressioni per la canonizzazione del defunto re.<ref>{{cita|Le Goff, 1996|p. }}.</ref> Nel giugno del 1275 l'[[arcivescovo di Reims]] e i suoi [[suffragani]] inviarono una lettera al papa esortandolo ad aprire il [[processo di canonizzazione]]; il mese seguente l'[[Arcidiocesi di Sens|arcivescovo di Sens]] fece lo stesso, seguito dal [[priore]] dei domenicani di Francia. Il papa ordinò quindi a [[Simon de Brion]], cardinale legato in Francia con un trascorso di consigliere di Luigi IX, di indagare segretamente sulla vita. Il suo rapporto venne però considerato dal papa troppo raffazzonato e quindi insufficiente per una decisione definitiva. Gregorio X morì poco dopo, il 10 gennaio 1276,<ref>{{cita|Le Goff, 1996|p. }}.</ref> e in meno di un anno e mezzo gli succedettero ben tre papi: [[Innocenzo V]], [[Adriano V]] e [[Giovanni XXI]].<ref>{{cita|Le Goff, 1996|p. }}.</ref> |

||

Alla fine del 1277, il nuovo papa [[papa Nicola III|Nicola III]] chiese a Filippo di Francia di fornirgli una documentazione esaustiva sui miracoli attribuiti a suo padre. Incaricato nuovamente Simon de Brion di eseguire ulteriori accertamenti, i risultati vennero inviati al papa, ma anche lui morì dopo un breve pontificato, il |

Alla fine del 1277, il nuovo papa [[papa Nicola III|Nicola III]] chiese a Filippo di Francia di fornirgli una documentazione esaustiva sui miracoli attribuiti a suo padre. Incaricato nuovamente Simon de Brion di eseguire ulteriori accertamenti, i risultati vennero inviati al papa, ma anche lui morì dopo un breve pontificato, il 22 agosto 1280. A succedergli fu lo stesso Simon de Brion, con il nome di [[Martino IV]], che così diede un impulso decisivo al processo di canonizzazione. Tuttavia, nonostante il nuovo papa avesse assicurato ai prelati le sue intenzioni, egli espresse anche il desiderio di condurre il procedimento nella giusta forma e, il 23 dicembre 1281, affidò a [[Guglielmo di Flavacourt]], [[arcivescovo di Rouen]], e ai [[vescovo di Auxerre|vescovi di Auxerre]] e [[Vescovo di Spoleto|di Spoleto]] le indagini finali sulla vita, sugli usi e sui miracoli attribuiti a Luigi IX; chiese poi a loro di indagare sui miracoli che si raccontava accadessero a coloro che si recavano in pellegrinaggio sulla tomba del re. L'indagine, durante la quale vennero interrogati trecentotrenta testimoni riguardo ai miracoli e trentacinque per la vita, iniziò nel maggio del 1282 e finì nel marzo 1283.<ref>{{cita|Le Goff, 1996|p. }}.</ref> I risultati dell'indagine vennero, quindi, inviati a Roma; anche questa volta, però, non si non poté concludere il procedimento, poiché Martino si spense il 28 marzo 1285.<ref>{{cita|Le Goff, 1996|p. }}.</ref> |

||

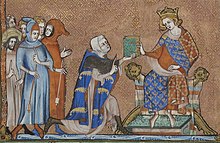

[[file:Jean de Joinville Louis X.jpeg|miniatura|[[Jean de Joinville]] presenta la sua "Vita di San Luigi" a [[Luigi X di Francia|Luigi X]], la sua testimonianza fu importante nel procedimento di canonizzazione]] |

[[file:Jean de Joinville Louis X.jpeg|miniatura|[[Jean de Joinville]] presenta la sua "Vita di San Luigi" a [[Luigi X di Francia|Luigi X]], la sua testimonianza fu importante nel procedimento di canonizzazione]] |

||

Versione delle 13:14, 17 lug 2020

| Luigi IX il Santo | |

|---|---|

| |

| Re di Francia | |

| |

| In carica | 8 novembre 1226 25 agosto 1270 |

| Incoronazione | 29 novembre 1226 nella Cattedrale di Reims |

| Predecessore | Luigi VIII |

| Successore | Filippo III |

| Nascita | Poissy, Francia, 25 aprile 1214 |

| Morte | Tunisi, Tunisia, 25 agosto 1270 |

| Dinastia | Capetingi |

| Padre | Luigi VIII di Francia |

| Madre | Bianca di Castiglia |

| Consorte | Margherita di Provenza |

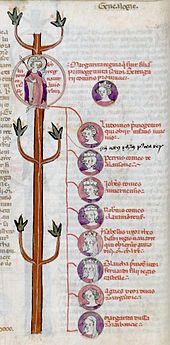

| Figli | Bianca Isabella Luigi Filippo III Giovanni Giovanni Tristano Pietro Bianca Margherita Roberto Agnese |

| Religione | cattolica romana |

| San Luigi dei Francesi | |

|---|---|

| |

Re di Francia e confessore | |

| Nascita | 25 aprile 1214 |

| Morte | 25 agosto 1270 |

| Venerato da | Chiesa cattolica |

| Canonizzazione | 11 agosto 1297, da Papa Bonifacio VIII[1] |

| Ricorrenza | 25 agosto |

| Attributi | rappresentato come re di Francia, con la corona e lo scettro col fiordaliso |

| Patrono di | Francia, Ordine francescano secolare, Terzo ordine regolare di San Francesco, Terzo Ordine della Santissima Trinità |

Luigi IX di Francia, conosciuto come il Luigi il Santo (Poissy, 25 aprile 1214 – Tunisi, 25 agosto 1270), è stato il quarantaquattresimo re di Francia, nono della dinastia capetingia, dal 1226 fino alla sua morte.

Figlio del re Luigi VIII di Francia e della regina Bianca di Castiglia, ricevette un'educazione molto severa e religiosa durante la sua infanzia. Eredito il regno all'età di dodici anni, quando il padre morì; l'incoronazione avvenne il 29 novembre 1226 nella cattedrale di Reims ma fino alla maggiore età fu la regina madre, secondo la volontà del defunto re ad esercitare la reggenza. Una volta adulto, Luigi IX mise fine al conflitto tra Capetingi e Plantageneti, estese il dominio reale annettendo il siniscalcato di Beaucaire e Carcassonne, consolidò la sua sovranità su altri territori e conseguì la vittoria definitiva nella crociata contro gli albigesi iniziata vent'anni prima. Condusse un regno ispirato ai valori del cristianesimo fondato sull'idea che i poteri spirituali e politici potessero essere incarnati da un solo uomo. Mitigò gli eccessi del feudalesimo a favore del concetto di bene comune e sviluppò la giustizia in modo che il sovrano apparisse come "il supremo vigilante". In questo modo, proseguendo sulla scia dell'attività del nonno Filippo Augusto, portò gradualmente la Francia da una monarchia feudale ad un moderno assolutismo ispirato dal diritto imperiale romano, non più basato esclusivamente sui rapporti personali del re con i suoi vassalli.[2]

Luigi IX fu un re riformatore che volle lasciare un regno in cui i sudditi fossero soggetti ad un potere giusto: introdusse la presunzione di innocenza, ridusse il ricorso alla tortura, proibì l'ordalia e la vendetta privata. La sua reputazione andò oltre i confini del Regno, il suo arbitrato venne richiesto dalle diverse monarchie d'Europa. Stabilì, inoltre, una moneta unica per tutto il Regno e fondò alcune delle istituzioni che diventeranno il Parlamento e la Corte dei conti. Molto religioso, fece costruire diverse chiese, abbazie e ospizi, venne in aiuto dei deboli, lavorò alla conversione dei principi mongoli, sostenne la fondazione del collegio della Sorbona e acquisì alcune delle più importanti reliquie della Passione di Gesù, per le quali fece erigere nel 1242 la Sainte-Chapelle per contenerle.

In accordo con il suo voto pronunciato durante una grave malattia, poi confermato dopo una guarigione considerata miracolosa, Luigi partì per l'Egitto per combattere la settima crociata. Al suo ritorno, convinto che il fallimento della spedizione fosse dovuto alla corruzione dei costumi del Regno, lavorò per rafforzare la sua autorità e ripristinare la morale cristiana. Decise, quindi, di punire blasfemia, gioco d'azzardo, usura e prostituzione; cercò anche di convertire gli ebrei francesi, con il convincimento o con la forza. Nel 1270 tornò in Tunisia per guidare l'ottava crociata, durante la quale morì di malattia di cui si è ipotizzato peste, dissenteria o febbre tifoide; studi effettuati nel 2019 hanno suggerito che fosse gravemente malato di scorbuto e, forse, di schistosomiasi.

Canonizzato l'11 agosto 1297 con il nome di San Luigi dei francesi da papa Bonifacio VIII durante il regno del nipote Filippo IV il Bello. La sua festa liturgica venne fissata per l'anniversario della sua morte, cioè il 25 agosto. Oggi è considerato un monarca che ha portato alla Francia un risveglio economico, intellettuale e artistico; è considerato uno dei tre grandi Capetingi del ramo diretto, insieme a suo nonno Filippo Augusto e suo nipote Filippo il Bello.

Fonti

Gran parte di ciò che si sa della vita di Luigi proviene dalla celebre cronaca Vita di San Luigi scritta da Jean de Joinville. Joinville fu un caro amico, confidente e consigliere del re, e partecipò anche come testimone all'inchiesta papale sulla vita del re e che terminò con la sua canonizzazione nel 1297 da pare di papa Bonifacio VIII.

Altre due importanti biografie furono scritte dal confessore del re, Geoffrey di Beaulieu, e dal suo cappellano, Guillaume de Chartres. Mentre diverse persoje scrissero biografie nei decenni successivi alla morte del re, solo Jean di Joinville, Geoffrey di Beaulieu e William di Chartres ebbero la possibilità di conoscenza personalmente Luigi e nei loro scritti si nota l'influenza poritiva che egli ebbe su di loro.

Il Regno di Luigi IX

Infanzia e educazione

Nato, molto probabilmente, il 25 aprile 1214 nel castello di Poissy, durante il regno del nonno Filippo Augusto; si suppone che il futuro Luigi IX sia stato il terzo o quarto figlio di Luigi VIII di Francia, noto come "il Leone" , e della Principessa Bianca di Castiglia.[3] Nato fuori dalla linea di successione al trono, divenne erede del regno di Francia solo alla morte prematura del fratello maggiore Filippo, quando Luigi aveva quattro anni.[4] Subito dopo la nascita, venne battezzato nella collegiata di Notre-Dame de Poissy; tale luogo gli rimarrà per sempre caro, tanto che spesso firmerà i suoi documenti con il nome di "Louis de Poissy", o anche "Luigi, signore di Poissy", considerando che la sua vera nascita coincidesse in realtà con il suo battesimo.[3]

I suoi genitori, e più in particolare la madre, gli fecero impartire un'educazione molto approfondita in modo che fosse, sia religiosamente che moralmente, preparato a diventare re di Francia e protettore della Chiesa.[5] Il piccolo Luigi ebbe occasione di vivere con il suo anziato nonno paterno Filippo Augusto, il quale esercitò una grande influenza su di lui; Filippo fui il primo re di Francia che poté conoscere suo nipote, accentuando il senso di appartenenza dinastica del bambino.[6]

L'incoronazione del re bambino

Luigi aveva nove anni quando morì, il 14 luglio 1223, suo nonno Filippo Augusto. Fu allora che suo padre, Luigi VII "il leone", a salire al trono di Francia, ma il suo regno durò assai poco, poiché morì a sua volta tre anni dopo, l'8 novembre 1226.[7] Il 3 novembre, pochi giorni prima della sua morte, Luigi VIII convocò nella sua stanza i baroni, i prelati e i più alti rappresentanti dell'esercito affinché gli giurassero che, non appena egli fosse morto, questi avrebbero reso omaggio a suo figlio e che 'lo avrebbero incoronato re il più presto possibile”. Secondo il cronista Philippe Mouskes, il re raccomandò ai suoi più stretti consiglieri, Bartolomeo di Roye, Giovanni di Nesle e fra' Guerino, di prendersi cura dei suoi figli.[8]

Alla morte del padre, Luigi aveva solo dodici anni e la preoccupazione di essere governati da un re tanto giovane si diffuse per tutto il Regno.[9] Tuttavia, sebbene il nuovo re bambino mostrasse già una grande maturità e sebbene non vi fosse nessun documento o consuetudine che indicasse chi dovesse governare il regno nel caso di un re troppo giovane, la tutela passò nelle mani della regina madre, Bianca di Castiglia, fin dai primi giorni dopo la morte del marito.[10] Questa situazione venne legalizzata da un atto senza precedenti, in cui l'arcivescovo di Sens e i vescovi di Chartres e Beauvais affermarono che Luigi VIII, sul suo letto di morte, avesse indicato suo figlio come legittimo erede al trono e che fintantoché questi non avesse raggiunto l'età matura il Regno doveva essere sotto la "custodia e tutela" della moglie.[11]

Luigi IX venne incoronato re il 29 novembre 1226 nella cattedrale di Reims dal vescovo di Soissons, Jacques de Bazoches. La sua incoronazione è stata contrassegnata da tre aspetti: innanzitutto, la rapidità dell'evento, così che nessuno potesse esercitare nel frattempo pressioni su di lui o sulla sua cerchia;[12] la precoce nomina a cavaliere, avvenuta durante una tappa a Soissons sulla strada che portava a Reims, perché il re di Francia doveva necessariamente appartenere a questo gruppo; infine, il terzo aspetto su cui insistono i cronisti è stata l'assenza delle grandi personalità del Regno, sia ecclesiastiche che laiche, alla cerimonia.[13] I cronisti hanno spesso fornito ragioni politiche per queste assenze, ma secondo Jacques Le Goff, anche se è indubbiamente vero che alcuni hanno l'hanno snobbata per motivi politici, molti più semplicemente non ebbero il tempo di preparare il loro viaggio per via dei tempi stretti. Inoltre, l'incoronazione di un bambino non era certamente un evento così particolarmente attraente per i prelati e i grandi signori del tempo.[14]

In attesa che Luigi arrivasse all'età necessaria per svolgere autonomamente le funzioni reali, Bianca di Castiglia esercitò il potere con il titolo di "baillistre" e per breve tempo circondata da esperti, seppur anziani, consiglieri che avevano servito nei due regni precedenti: fra' Guerino, cancelliere di Francia che scomparve nel 1227; Bartolomeo di Roye, un Grand Chambrier de France, morto nel 1237 dopo essere lentamente caduto nell'ombra e Giovanni di Nesle, che influì sulla politica solamente sporadicamente. Il principale sostenitore della regina rimaneva quindi Gauthier Cornut, vescovo di Sens.[15]

La rivolta dei baroni

Bianca di Castiglia, infatti, dovette fare i conti con la feudalità più riottosa, sempre pronta a muoversi con profitto tra i re di Francia e d'Inghilterra, protagonisti da tempo di un difficile conflitto politico, militare e dinastico: tra i nobili, per potere territoriale e prestigio, si distinguevano i conti di Fiandra, di Bretagna e della Marche, i quali non sempre avevano garantito fedeltà a Parigi. Per tentare una riconciliazione, vennero assegnati a Filippo Hurepel, fratellastro di Luigi VIII, alcuni castelli di Mortain e Lillebonne nonché l'omaggio della contea di Saint-Pol oltre ad una rendita vitalizia di seimila lire tornesi. Su richiesta di alcuni signori, all'Epifania del 6 gennaio 1227 Bianca, in accordo con il figlio e i loro fedeli, decise di rilasciare, in cambio di un riscatto e della sua lealtà, Ferdinando del Portogallo, conte di Fiandra che aveva tradito Filippo Augusto in occasione della battaglia di Bouvines.[16] Inoltre, Luigi IX fece un passo verso i grandi signori eccessivamente irrequieti intraprendendo alcune politiche matrimoniali: promise di far sposare suo fratello Giovanni con la figlia di Pietro I di Bretagna, il quale gli offrì in pegno Angers, Le Mans, Baugé e Beaufort-en-Vallée; di dare il fratello Alfonso in sposo a una figlia di Ugo X di Lusignano e la sorella Isabella, nata nel 1225, a uno dei suoi figli.[17] Tuttavia, il tentativo di avvicinamento più notevole venne fatto nei confronti del re d'Inghilterra Enrico III quando, nell'aprile del 1227, venne conclusa una tregua tra il re di Francia e Riccardo di Cornovaglia, fratello di Enrico. Il mese successivo fu Enrico III in persona a chiedere una tregua ufficiale a Luigi, che divenne effettiva nel giugno successo.[17]

Così, all'inizio dell'estate del 1227, il giovane re Luigi si trovava a governare un regno sostanzialmente pacificato, anche se alcuni baroni dimostravano di mal sopportare di essere governati da un bambino e da una donna, per giunta straniera.[18] Così, molti di essi si radunarono a Corbeil dove progettarono il rapimento del re per separarlo dalla madre e dai suoi consiglieri, per poi governare in suo nome appropriandosi del potere, delle terre e della ricchezza. A capo di questa rivolta vi furono lo zio del re Filippo Hurepel di Clermont, che accettò di divenire pur senza eccessiva convinzione uno dei capi dei congiurati, e Pietro I di Bretagna, il più potente dei vassalli della corona di Francia.[18] Così, mentre il giovane re e la regina madre, di ritorno da Vendôme dove si erano recati per negoziare con i baroni locali, si trovavano sulla strada che conduceva da Orleans a Parigi vennero bloccati a Montlhéry dai cospiratori. Presto i parigini, a cui Bianca con i suoi consiglieri avevano inviato messaggi per chiedere la loro lealtà e sostegno, presero le armi e accorsero in aiuto del loro re per poi portarlo in trionfo, sancendo la prima manifestazione popolare di simpatia nei suoi confronti e di solida fedeltà alle istituzioni monarchiche.[19] In questa prima rivolta, il re potette beneficiare anche del sostegno dal conte Ferrando di Fiandra, da lui precedentemente rilasciato e rimastogli fedele, e Tebaldo IV di Champagne, con il quale si era precedentemente riconciliato.[20]

L'anno successivo, il 1228, venne riformata la coalizione dei baroni. Questa volta, la rivolta, sostenuta da Filippo Hurepel venne guidata da Enguerrand III di Coucy. A differenza della volta precedente, i ribelli non attaccarono direttamente il re, ma bensì si scagliarono contro Tebaldo IV di Champagne, uno dei sostenitori più importanti del giovane Luigi.[20] La congiura ebbe inizio con la diffusione di voci offensive riguardanti regina madre, Bianca: i baroni la accusarono di dilapidare le casse del Regno e di essere l'amante del suo consigliere Romano Bonaventura e, persino, di Tebaldo.[21] Fortunatamente per il re, i baroni si dimostrarono volubili e, intimoriti dalla sovranità, seppur rappresentata da un adolescente, alcuni di loro passarono dalla ribellione alla totale obbedienza.[22] Ma per Luigi fu ancora necessario ricorrere alle armi e, nel 1230, il giovane re non ancora sedicenne, prese io comando dell'esercito per dirigersi in occidente a fronteggiare Pietro I di Bretagna colpevole di avere, nell'ottobre 1229, reso omaggio al re d'Inghilterra.[23] Nonostante un minimo apporto da parte dei baroni ad eccezione del conte di Champagne, la campagna militare, intrapresa a gennaio, ebbe un grande successo, concludendosi con la presa di Bellême e il recupero di Angers, Baugé e Beaufort.[23] Su consiglio di Romano Bonaventura, l'esercito reale devastò anche i campi, i raccolti e le proprietà di Raimondo VII di Tolosa, che fu così costretto a chiedere la pace alla corona francese.[24] Così, nello stesso anno, venne firmato il trattato di Meaux con Raimondo VII e, contestualmente all'accordo, venne stabilito il matrimonio tra una delle figlie del conte e il fratello minore di Luigi, Alfonso di Poitiers: questa eredità avrebbe garantito alla corona un accesso diretto al Mar Mediterraneo, sulle cui rive sarebbe sorto l'approdo di Aigues-Mortes, dal quale Luigi IX sarebbe salpato per l'Oriente. Raimondo, inoltre, si impegnò a fondare un'università a Tolosa che avrebbe contribuito ad estirpare l'eresia catara. Si pose così fine alla cosiddetta "crociata albigese".[25]

A maggio, Enrico III d'Inghilterra, chiamato da Pietro I di Bretagna in aiuto, sbarcò a Saint-Malo ma non osò dare inizio alle ostilità e si rinchiuse a Nantes, senza combattere. Luigi si mise alla testa di un nuovo esercito e, grazie all'aiuto di Ugo X di Lusignano, conquistò Clisson, mise sotto assedio Ancenis e rase al suolo il castello di Haye-Pesnel, appartenente al ribelle Fouques Pesnel. Nella primavera del 1231, Luigi, intraprese una nuova campagna militare in occidente e impose a Pietro una tregua di tre anni a Saint-Aubin-du-Cormier.[23] Poco dopo, Luigi si spostò nella Champagne e i baroni ribelli a Tebaldo non osarono dare battaglia a colui che era comunque il proprio re e, quindi, misero fine alle ostilità.[26]

Vittorioso, Luigi IX apparve ora ai suoi sudditi come "un valoroso guerriero e un vero sovrano. Il piccolo cavaliere di Soissons era diventato un re cavaliere, un comandante militare. Convocava i suoi baroni, i quali, ad eccezione di quelli della Bretagna, andavano da lui e gli obbedivano".[27]

Fidanzamento e matrimonio

Si ritiene che Luigi IX possa essere stato riconosciuto come una persona adulta nel 1234, quando aveva vent'anni, o addirittura nel 1235 a ventuno.[28][N 1] Secondo Le Goff, fu la madre Bianca a procrastinare il passaggio del figlio all'età maggiore, affinché potesse mantenere più a lungo possibile il potere e per lo stesso motivo lo storico spiega il fatto che Luigi ancora non aveva preso moglie.[29] Riguardo alla scelta di sposarsi, il cronista benedettino Guillaume de Nangis riporta che fosse un desiderio personale del re ma, secondo gli storici Jacques Le Goff e Gérard Sivéry, il giovane Luigi non fece altro che rispettare le consuetudini e i consigli della madre e della sua corte.[30][31]

La scelta sulla futura sposa cadde su Margherita di Provenza, la maggiore delle quattro figlie di Raimondo Berengario IV di Provenza, dal 1209 conte della Provenza e personaggio di spicco del tempo, e di Beatrice di Savoia; all'epoca solamente tredicenne anni. In previsione delle possibili nozze, Jean de Nesle e Gauthier Cornut vennero nominati come principali negoziatori del contratto di matrimonio. Già nel 1233, il re Luigi IX aveva ordinato al cavaliere Gilles de Flagy, in missione a Tolosa, di passare attraverso la Provenza probabilmente per conoscere la giovane principessa le cui voci ne lodavano la perfezione.[32] Nonostante che Luigi e Margherita fossero legati da una lontana parentela, il 2 gennaio 1234 papa Gregorio IX li aveva sollevati dall'impedimento del matrimonio per consanguineità.[33]

il 30 aprile 1234, a Sisteron, il conte e la contessa di Provenza riconobbero di versare una dote di 8 000 marchi d'argento, da pagare prima del 1º novembre 1239 e di impegnare il castello di Tarascon e le sue entrate. La risposta è rapida; Jean de Nesle e Gauthier Cornut, incaricati di andare a prendere la fidanzata in Provenza e di accompagnarla nel luogo prescelto ove si sarebbe celebrato il matrimonio, fecero redigere per iscritto la promessa del matrimonio del re, che si impegnava a sposare Margherita prima dell'Ascensione, festeggiata quell'anno il 1º giugno.[34] Il 17 maggio 1234, Raimondo Berengario completò la dote con ulteriori 2 000 marchi nominando Raimondo Audibert, arcivescovo di Aix, come garante nei confronti del suo futuro genero; il conte cedette quindi le entrate dal Castello di Tarascona.[33] L'imponente dote, tuttavia, fu superiore alle disponibilità del conte, che riuscirà a versarne solo un quinto.[32]

Il 27 maggio 1234, il matrimonio di Luigi e Margherita venne celebrato nella cattedrale di Sens, da Gauthier le Cornu; erano presenti importanti personalità del Regno e della della corte, come la madre di Luigi, i fratelli Roberto I d'Artois e Alfonso di Poitiers, suo cugino Alfonso III del Portogallo, molti nobili tra cui il fedele Bartolomeo di Roye e diverse donne facenti parte della corte di Margherita.[35] La cerimonia si svolse in due fasi: inizialmente si tenne una cerimonia all'aperto davanti alla chiesa, che iniziò con l'unione delle mani della coppia di fidanzati da parte di Guglielmo di Savoia, vescovo di Valence e zio di Margherita, a simboleggiare il loro consenso, poi vi fu lo scambio degli anelli e, infine, la benedizione e l'incensazione.[36] La seconda fase, essenzialmente, si risolse in una messa durante la quale vennero letti e cantati diversi testi. Al momento dell'invocazione, il re ricevette un bacio dall'arcivescovo che poi rimise alla sua giovane moglie, promettendogli così il suo amore e la sua protezione. Infine, si procedette con la benedizione della camera nuziale, un rito che enfatizzava il loro dovere di procreare.[37] Il giorno dopo il matrimonio, il 28 maggio 1234, la giovane Margherita veniva incoronata regina.[38] Secondo Guillaume de Saint-Pathus, confessore e confidente della regina Margherita di Provenza, San Luigi non toccò la moglie durante la prima notte di nozze; trascorse le sue prime tre notti come sposo a pregare, rispettando così le tre "notti di Tobia" raccomandate dalla Chiesa.[39]

La fine del conflitto con il re d'Inghilterra

La coalizione dei signori Poitou

Enrico III d'Inghilterra, grande avversario di Luigi IX e della monarchia francese, non rinunciò alla riconquista dei territori che i suoi predecessori avevano in Francia in qualità di duchi di Aquitania e Normandia, strappatigli a loro da Filippo Augusto. Contestò la legittimità della confisca dei feudi di suo padre Giovanni d'Inghilterra nell'ovest della Francia, ma i vincoli al suo potere sanciti dalla Magna Charta non gli permisero di mettere mai in pratica i suoi auspici.[40]

In Francia, una nuova ribellione iniziò a prendere vita. Inizialmente fu Ugo X di Lusignano a ribellarsi a causa di un accordo infranto quando, nel 1227, la regina madre Bianca e i suoi consiglieri avevano neutralizzato Ugo della Marche. Infatti, era stato stabilito il matrimonio di una figlia di quest'ultimo con Alfonso di Francia che, tuttavia, era già fidanzato con Giovanna di Tolosa, secondo quanto deciso nel trattato di Parigi-Meaux; in compenso, si prevedeva che Isabella di Francia sposasse il futuro Ugo XI di Lusignano, ma che poi convolò a nozze con Iolanda di Bretagna nel 1238, mentre ad Alfonso andò in sposa effettivamente Giovanna di Tolosa. Inoltre, nel 1241 Alfonso ricevette da suo reale fratello la contea di Poitiers e Alvernia, secondo quanto aveva stabilito il padre nel testamento. Così, i suoi possedimenti si cingevano intorno alla contea della Marche e Ugo X avrebbe dovuto trasferire il suo omaggio vassallatico dal vassallo del re di Francia ad Alfonso di Poitiers, quest'ultimo un signore di rango inferiore. Ugo X si decise a rendere omaggio, ma trovò il disappunto della moglie Isabella d'Angoulême, vedova di Giovanni d'Inghilterra e madre di Enrico III d'Inghilterra, desiderosa di mantenere il suo rango di regina.[41]

Il conflitto scoppiò quando Luigi IX, sostenendo che il fidanzamento fosse rotto, chiese la restituzione dell'Aunis e di Saint-Jean-d'Angély, conferite a Ugo X nel 1230 in occasione della promessa di matrimonio tra sua sorella Isabella e il giovane Ugo de la Marche. Nel dicembre 1241, Ugo X, determinato a combattere, distrusse simbolicamente la casa che possedeva a Poitiers e si oppose pubblicamente al re durante la solenne assemblea dei vassalli del conte di Poitou. Luigi, dapprima cercò invano di riconciliarsi con il conte, per poi sottoporre il caso alla Corte dei pari di Francia, la quale si pronunciò per la confisca dei domini dei ribelli. Immediatamente, il conte della Marche, mise in armi una lega contro Luigi IX a cui aderì la maggioranza dei baroni del Poitou, tra i quali i conti di Comminges, Bigorre, Armagnac, Rodez e Ruggero IV di Foix.[41] Il re d'Inghilterra si dimostrò fin da subito interessato a far parte di questa coalizione contro il re francese alcuni impegni presi in occasione della tregua del 1238 lo fermarono dal passare in azione. Dovette aspettare la decadenza di Ugo della Marche da tutti i suoi diritti per poter, finalmente, aderire alla coalizione al fine di valere i suoi diritti in Francia.[42]

Guerra di Saintonge

La guerra di Saintonge durò circa un anno, dal 28 aprile 1242 al 7 aprile 1243. Secondo Jacques Le Goff, il conflitto si svolse in tre fasi: fino al 20 luglio 1242 si trattò di una guerra d'assedio durante la quale Luigi combatté solo con il Conte delle Marche e i suoi alleati; dal 21 luglio al 4 agosto 1242, il re sconfisse gli inglesi davanti a Saintes e li respinse a Blaye; infine, dal 4 agosto 1242 al 7 aprile 1243, le operazioni belliche si concentrarono contro il conte di Tolosa. Quindi, il conflitto terminò in una tregua tra Enrico III d'Inghilterra e Luigi IX.[43]

Battaglia di Taillebourg

il 28 aprile 1242, Luigi convocò l'esercito regio (ost royal) a Chinon e il 4 maggio seguente a Poitiers diede inizio alla campagna militare alla testa di 1 000 carri, 4 000 cavalieri e 20 000 scudieri, sergenti e balestrieri. Per prima cosa, le sue truppe assediarono e conquistarono i castelli ribelli di Montreuil, Béruges, Fontenay, Prez, Saint-Gelais, Tonnay-Boutonne, Matus, Thoré e Saint-Affaire.[43]

Il 9 maggio Enrico III lasciò Portsmouth giungendo a Royan in soli quattro giorni. Il 16 giugno dichiarò guerra a Luigi nello stesso momento in cui quest'ultimo completava la conquista di Poitou. Il 20 luglio i francesi arrivarono davanti a Taillebourg e il giorno successivo, i due contendenti si incontrano faccia a faccia separati solo dal fiume Charente.[44] Gli inglesi tentarono di raggiungere i francesi dal ponte di pietra che lo attraversava, essendo in quel punto non guadabile, ma furono rapidamente respinti dalle truppe francesi che li obbligarono a ritirarsi precipitosamente a Saintes. L'indomani, il 22 luglio, Luigi con il suo esercito attraversò il fiume e diede inizio alla battaglia di Taillebourg. Secondo Guillaume de Nangis, la battaglia durò molto a lungo, fino a quando gli inglesi non furono più in grado di reagire ai continui assalti dei soldati di Luigi e quindi iniziarono a fuggire; nella parapiglia molti di loro caddero progionieri. Il re d'Inghilterra riparò a Saintes, da dove fuggì dopo il tramonto insieme a Ugo X e le sue truppe. La mattina successiva, il 24 luglio, i cittadini di Saintes consegnarono le chiavi della città a Luigi IX.[45]

Enrico III si ritirò a Pons ma, il 25 luglio, Rinaldo signore della città, si sottomise a Luigi IX che giunse a Colombières. Il giorno successivo, fu la la volta di Ugo X di Lusignano a presentare la sua sottomissione chiedendo umilmente perdono a Luigi ottenendolo. Il re d'Inghilterra si rifugiò quindi a Barbezieux da dove fuggì precipitosamente nella notte tra il 26 il 27 luglio. Successivamente entrò Blaye ma, di fronte all'avanzata del re di Francia, il 4 agosto dovette abbandonare anche quella e tornare a Bordeaux.[45]

Durante la campagna, Luigi IX perse relativamente pochi uomini, ma dovette affrontare un'epidemia di dissenteria che decimò il suo esercito. Lo stesso re si ammalò ma si rimise in poco tempo e, seppur convalescente, fece ritorno a Parigi nell'Agosto 1242.[46]

La sottomissione del conte di Tolosa e la tregua

Da parte sua, Raimondo VII di Tolosa, nonostante avesse rinnovato il suo omaggio a Luigi nel 1241, si era alleato con la coalizione dei baroni del Poitou e con il re d'Inghilterra, Dopo la battaglia di Taillebourg si era riunito all'esercito di Enrico III a Blaye, da dove poi fece ritorno a Narbonne il 17 agosto 1242, dal visconte Aimery, prendendo Albi e proclamando il ritorno delle due città tra i suoi possedimenti. Luigi inviò, dunque, due eserciti in Linguadoca portando Ruggero IV di Foix ad abbandonare la coalizione di ribelli e il conte di Tolosa. Così, ormai solo, il 20 ottobre Raimondo VII fu costretto a chiedere perdono al re di Francia, che glielo concesse in cambio della sua rinuncia a Narbonne e Albi e alla promessa di combattere l'eresia e di adempiere al suo voto crociato.[47]

Tra ottobre e novembre del 1242, Enrico III tentò un'ultima volta di far valere i suoi diritti provando ad istituire un blocco navale sulla città di La Rochelle. Tuttavia, la sua iniziativa fallì, come del resto fallì anche lo sforzo di ricostruire il suo esercito e le sue alleanze. Nel giugno dello stesso anno aveva inviato una lettera a Federico II, imperatore del Sacro Romano Impero, al quale chiedeva un'alleanza, ma solo l'8 gennaio del 1243 gli annunciò la fine delle sue speranze di vittoria. E infine, il 12 marzo dell'anno seguente, fu costretto a chiedere ala re di Francia una tregua di cinque anni.[48]

Luigi IX acconsentì che Enrico II viaggiasse, tra il 1253 e il 1254, attraverso la Francia per visitare l'Abbazia di Fontevraud, luogo di sepoltura dei suoi antenati, il Pontigny, dove riposano le reliquie di san Edmondo di Canterbury morto in esilio, così come la cattedrale di Chartres. Inoltre, Luigi invitò il re inglese, che è anche suo cognato, a Parigi per celebrare il Natale insieme. In questa occasione nacque una forte amicizia tra i due re, al punto che, qualche tempo dopo, Luigi offrì a Enrico un elefante che a sua volta ricevette dal sultano d'Egitto. Enrico chiese, dunque, il rinnovo della tregua a partire da quel momento e il re francese gliela concesse volentieri.[49]

Il trattato di pace di Parigi

Nel 1257, il re d'Inghilterra inviò il vescovo di Winchester alla corte di Luigi IX con il mandato di proporre al re di Francia la sostituzione della tregua con un vero trattato. Sebbene Enrico si rifiutasse ancora di rinunciare a quelli che considerava i suoi diritti sui territori francesi appartenuti ai propri antenati, entrambi i sovrani intendevano raggiungere una pace duratura. I negoziati si rivelarono lunghi e laboriosi ma, il 28 maggio 1258, Enrico III e Luigi IX poterono siglare quello che verrà conosciuto come il trattato di Parigi.[50][51]

Con questo accordo, i due re misero fine al conflitto tra Capetingi e Plantageneti riguardante le terre conquistate da Filippo Augusto 55 anni prima. Il trattato prevedeva che Enrico III rinunciasse a rivendicare la Normandia, l'Angiò, il Touraine, il Maine e il Poitou, mentre Luigi IX gli avrebbe conferito la somma necessaria per mantenere 500 cavalieri per due anni, nonché le entrate dell'Agenais e i suoi domini nelle diocesi di Limoges, di Cahors e di Périgueux.[52]

Il 10 febbraio 1259, il trattato fu ratificato per la prima volta da Riccardo di Cornovaglia mentre, il 17 febbraio, la stessa procedura venne approntata a Westminster da pubblici ministeri, a nome del re a cui si aggiunsero, il 4 dicembre successivo, Simone V di Montfort e Eleonora d'Inghilterra. Enrico III arrivò in Francia il 14 novembre e rese l'omaggio feudale a Luigi il 4 dicembre 1259.[53]

Espansione del dominio reale

Nel 1225, il padre di Luigi, Luigi VIII, aveva espresso la volontà di attribuire ai suoi figli minori un terzo dei domini reali: al secondogenito, Roberto, avrebbe dovuto ricevere l'Artois; al terzogenito, Alfonso, il Poitou e l'Auvergne, e al quartogenito, Carlo, l'Angiò e i il Maine.[54] Una volta che Luigi IX divenne re decise di rispettare queste disposizione trasformandole in una sua personale decisione; pertanto, quando i suoi fratelli raggiunsero l'età di vent'anni, conferì a ognuno di loro tali prerogative. Di conseguenza, il dominio reale venne significativamente ridotto, tuttavia senza provocare lo smembramento del Regno. Al contrario, fu il mezzo con cui si evitarono conflitti tra i quattro fratelli. Luigi pose, comunque, una condizione a tali concessioni, ovvero che le terre dovessero tornare nel dominio reale nel caso in cui il suo detentore morisse senza un erede, cosa che avvenne concretamente nel 1271 nel caso di Alfonso.

Durante il suo regno, re Luigi VIII, aveva messo fine alle speranze di egemonia del conte Raimondo VII di Tolosa, sconfiggendolo durante la crociata albigese del marzo 1229; Bianca e Luigi IX convocarono una conferenza a Meaux alla quale Raimondo VII vi si recò come pellegrino, accompagnato dai suoi principali vassalli dove firmò, il 12 aprile, il trattato di Meaux. Fu quindi costretto a giurare fedeltà al giovane re di Francia perdendo quasi la metà delle proprie terre, principalmente gli antichi viscontati di Raimondo II Trencavel: i siniscalcati di Beaucaire e Carcassonne, conquistati nel 1226. Il venne anche costretto a fondare un'università a Tolosa per contrastare l'eresia catara. Infine, il trattato prevedette il matrimonio di Giovanna di Tolosa, unica erede di Raimondo, con Alfonso di Poitiers, in modo da consentire, un giorno, di assorbire i restanti territori della contea di Tolosa nel dominio reale; la coppia morì senza eredi e, nel 1271, questi domini passarono direttamente e definitivamente a Filippo III di Francia, figlio e successore di Luigi IX.[55].

Con il trattato di Corbeil, firmato il 12 maggio 1258, tra i rappresentanti di Giacomo I d'Aragona e quelli di Luigi IX. Quest'ultimo, quale erede di Carlomagno, rinunciava alla sovranità feudale sulla Marca di Spagna, mentre Giacomo I rinunciò a rivendicare i suoi diritti su Fenouillet-du-Razès e su Peyrepertuse, lasciando così le fortezze di Puilaurens, Fenouillet, Caudiès-de-Fenouillèdes, Peyrepertuse e di Quéribus a Luigi IX; inoltre rinunciò a Tolosa, Saint-Gilles, Quercy, Narbona, Albi, Carcassonne (parte della contea di Tolosa fino al 1213), Rasès, Béziers, Lauragais, Termes e Ménerbes, quest'ultimo dato in feudo a Ruggero III di Béziers; e ancora a Agde e Nîmes (dove i visconti di queste città erano vassalli dei conti di Barcellona dal 1112), Rouergue, Millau e Gévaudan, ereditate dalla contessa Dolce I di Provenza. Rimasero sotto il dominio di Giacomo I la viscontea di Carlat e la signoria di Montpeller con la baronia di Aumelas.[56]

Un re diplomatico e pacificatore

Come re cristiano, Luigi IX improntò la sua politica secondo due ideali che avrebbero consentito a lui e ai suoi sudditi di raggiungere la salvezza eterna: la giustizia e la pace. Si sforzò, quindi, di far prevalere la pace negli affari in cui fu coinvolto e cercò di eliminare gli argomenti conflittuali al fine di mantenerla il più a lungo possibile. Grazie al suo prestigio molti contendenti, anche al di fuori de regno, ricorrevano a lui per ottenere un arbitrato, tanto che divenne il pacificatore del mondo cristiano.[57]

La "decisione" di Amiens

In Inghilterra, l'aristocrazia si era ribellata con l'intento di limitare e controllare il potere del re. Tali rivolte culminarono nel 1215 con la sottoscrizione della Magna Carta, seguita dalle disposizioni di Oxford nel 1258 e, infine, dalle disposizioni di Westminster nel 1259.[58] L'opposizione fu guidata da Simone V di Montfort, cognato di Enrico III.[59] Col tempo, i vari documenti sottoscritti, passarono attraverso una lunga serie di revoche e reintegrazioni;[60] in particolare il re riuscì ad essere sollevato dal suo giuramento che gli imponeva di rispettare le disposizioni di Oxford, prima dal papa Alessandro IV e poi da Urbano IV. I baroni inglesi non accettarono queste pontificia decisione e così, nel dicembre 1263, Enrico III e i suoi baroni chiesero l'arbitrato di Luigi IX, promettendo di rispettare la sua decisione.[61]

Il 23 gennaio 1264 Luigi emise il verdetto, conosciuto come la dit d'Amiens (la "decisione" d'Amiens) in cui, dapprima, venne ratificata la bolla papale con cui erano state annullate le disposizioni di Oxford e dichiarò, da fermamente sostenitore della prerogativa reale, che Enrico Plantageneto doveva recuperare la piena sovranità sul suo popolo. L'arbitrato venne quindi considerato come un giudizio reso da Luigi IX in quanto signore del re d'Inghilterra e quindi come sovrano dei baroni inglesi, considerati suoi valvassori.[61]

La contesa delle Fiandre

Margherita II delle Fiandre si trovava in guerra con i figli avuti dal suo primo matrimonio con Burcardo d'Avesnes, che erano stati messi in svantaggio in favore dei figli nati dal suo secondo matrimonio con Guglielmo II di Dampierre. Ebbe così inizio il conflitto tra gli Avesnes, che avanzavano il loro diritto di nascita, e i Dampierre, che negavano l'eredità dei loro fratellastri, considerati figli illegittimi per via dell'annullamento del matrimonio dei loro genitori.[62]

In tal disputa, re Luigi venne chiamato più volte ad intervenire su iniziativa dell'una o dell'altra parte, o di propria volontà, come sovrano. Nel 1235, suggerì una divisione ineguale della terra: due settimi ai Avesnes e cinque settimi ai Dampierre.[62]

Nel 1246, al fine di pacificare il Regno prima di affrontare una crociata, Luigi IX ed Eudes de Châteauroux stabilirono un accordo tra le due parti: Hainaut sarebbe appartenuta agli d'Avesnes, mentre le Fiandre ai Dampierre. Successivamente Guglielmo III aartì effettivamente per la crociata insieme al re, ma morì accidentalmente nel 1251, l'anno successivo del ritorno in Francia. Come suo successore, la madre riconobbe suo fratello minore, Guido di Dampierre. Tuttavia la curia romana riconobbe la legittimità degli Avesnes, e Margherita si rifiutò di riconoscere Giovanni di Avesnes il titolo di conte di Hainaut lasciandogli solamente il marchesato di Namur.[63]

Dopo aver tentato invano di impadronirsi delle isole della Zelanda, nel luglio 1253, su istigazione della madre, i figli di Dampierre, accompagnati da diversi baroni francesi, furono fatti prigionieri da Guglielmo II d'Olanda, fratello dell'imperatore. Margherita fece quindi appello al fratello del re di Francia, Carlo d'Angiò, al quale promise l'Hainaut, ignorando così i diritti degli Avesnes, affinché ottenesse la loro liberazione. Carlo accettò e andò ad occupare Valenciennes e Mons, cercando tuttavia di evitare un conflitto armato con l'imperatore. Al ritorno dalla crociata, Luigi IX prese molto male l'iniziativa del fratello e intervenne richiamandolo a Parigi e, attraverso il "Dit de Péronne" del 24 settembre 1256, confermò l'accordo firmato nel 1246. Tuttavia, per tener conto della donazione della contea di Hainaut a Carlo, Margherita lo acquistò da lui a un prezzo molto alto. Dovette anche pagare un sostanzioso riscatto al Conte d'Olanda per la liberazione dei Dampierre e, poco dopo, si riconciliò con suo figlio Baldovino d'Avesnes.[64]

Il conflitto tra Federico II e Innocenzo IV

Mentre due dei più grandi poteri dell'Occidente cristiano, l'imperatore Federico II di Svevia del Sacro Romano Impero e il Papa, sono in conflitto tra loro, Luigi IX mantenne una rigorosa neutralità nei loro confronti.[65] Durante il suo regno, conferì a loro ciò che ritenne di dovergli: obbedienza al Papa e riconoscimento formale della sua preminenza simbolica all'Imperatore, obbligandoli, tuttavia, a rispettare la sua indipendenza temporale, alternando fermezza e reverenza e rifiutandosi di intervenire in casi che rientrano nella sua autorità.[66]

Nel 1240, quando il papa voleva detronizzare l'imperatore, Luigi rifiutò di offrire la corona di Germania a Roberto I d'Artois. Il 3 maggio 1241, una flotta genovese che portava alcuni prelati, tra cui numerosi arcivescovi e abate, al concilio convocato da papa Gregorio IX venne attaccata da una flotta pisana al servizio di Federico. Luigi IX, convinto della benevolenza dell'imperatore, gli inviò l'abate di Corbie e il cavaliere Gervais d'Escrenne per chiederne la loro liberazione. Federico, che aveva precedentemente chiesto al re di impedire ai prelati francesi di andare al concilio, rispose che Luigi "non si stupisca se Cesare tiene ristretti e in angoscia cloro che erano venuti per mettere Cesare in angoscia. Il re di Francia quindi inviò l'abate di Cluny all'imperatore con una lettera in cui dichiarò che il regno di Francia non era ancora così indebolito da lasciarsi "guidare dai vostri speroni".[67] Federico II tornò subito sui suoi passi e, per paura di irritare il re Luigi IX, decise di liberare i prelati francesi.[68]

Nell'agosto 1241, Papa Gregorio IX, morì, e il pontificato del suo successore Celestino IV, durò solamente 12 giorni perché anch'egli scomparse. Nel giugno del 1243, Papa Innocenzo IV salì sul soglio pontificio e con lui il conflitto con Federico riprese vigore. Il papa inviò una lettera a Luigi chiedendogli asilo al fine di essere al riparo dagli attacchi dell'Imperatore.[69] A tale richiesta, tuttavia, Luigi IX rispose, sebbene con molto rispetto, che i suoi baroni gli avevano consigliato di non accettarla affinché fosse mantenuta la necessaria neutralità. Innocenzo IV andò quindi in esilio a Lione, una città quasi indipendente dall'influenza della corona francese. Il 27 dicembre 1244, il papa convocò un consiglio in quella città, chiedendo all'imperatore di comparire per ascoltare la sentenza e pregando Luigi di partecipare. Ma anche in quest'occasione, Luigi preferì non impegnarsi e rifiutò l'invito, sebbene avesse offerto al papa di organizzare un incontro a Cluny nella speranza di arrivare ad una riconciliazione tra lui e l'imperatore.<L 63>. In tale occasione, il papa rafforzò il suo sostegno alla crociata voluta da Luigi, ma rifiutò qualsiasi ipotesi di riconciliazione con l'imperatore.[70]

Nel 1246 Luigi IX tentò, senza successo, un nuovo intervento con il papa a favore di Federico II. Ma, solamente l'anno successivo, apprese che l'imperatore stava radunando un grande esercito per marciare su Lione, dove il pontefice ancora risiedeva. Mandò, quindi, truppe considerevoli a sua difesa e Federico II, oramai in procinto di superare le Alpi, dovette fare ritorno a Parma. In ogni caso, anche successivamente a tali eventi, Luigi continuò a rimanere neutrale nel conflitto e le sue relazioni con l'imperatore rimasero cordiali.[71]

Luigi IX e i Mongoli

A partire dal 1245, i cristiani maturarono la speranza di convertire il gran Khan al cristianesimo o, almeno, di portarlo ad allearsi con loro contro i musulmani. È a tal fine che papa Innocenzo IV inviò tre missioni alla ricerca del gran Khan Güyük. I domenicani André de Longjumeau e Ascelino di Lombardia, accompagnato da Ascelino di Lombardia, vennero inviati dalla Terra Santa, mentre il francescano Giovanni da Pian del Carpine attraversò la Boemia, la Polonia e il Basso Volga.[72] Luigi IX si interessò molto a queste spedizioni.[73]

Nel 1248, mentre si trovava a Cipro, il re di Francia venne avvicinato dagli inviati di Eljigide, un comandante mongolo con base in Armenia e Persia, i quali lo avvertirono che Güyük era pronto ad aiutarlo a conquistare la Terra Santa e a liberare Gerusalemme dai Saraceni, suggerendogli infine di sbarcare in Egitto.[74][75] Il re inviò quindi al gran Khan due predicatori in grado di parlare l'arabo, tra cui André de Longjumeau, nonché una lussuosa tenda scarlatta allestita come una cappella, contenente immagini che mostravano gli elementi essenziali della fede cristiana.[75] Güyük, tuttavia, morì prima dell'arrivo dell'ambasciatore e la regina Oghul Qaïmich, da quel momento reggente, declinò educatamente l'offerta.[76] Nel 1249, Luigi apprese che Khan Sartaq si era convertito al cristianesimo e che era stato battezzato; gli inviò quindi il francescano Guglielmo di Rubruck, ma non in qualità di ambasciatore ufficiale per evitare ulteriori umiliazioni. In realtà Sartaq non si era affatto convertito, ma in ogni caso concesse al francescano di recarsi dal nuovo grand Khan Möngke, nel Karakorum. Nel 1255 Rubrouck fece ritorno a Cipro senza, tuttavia, aver avuto successo.[77]

Il 10 aprile 1262, san Luigi ricevette una lettera da Hüleg con la quale chiedeva pace e aiuto, presentandosi come il distruttore delle perfide nazioni saracene, insistette sulla sua benevolenza verso i cristiani residenti nel suo impero e gli annunciò che li aveva liberati tutti dalla prigione o dalla schiavitù nei paesi che aveva conquistato. Non possedendo una flotta per attaccare l'Egitto, chiesa al re francese di inviare la loro, promettendo di restituire il regno di Gerusalemme ai cristiani. Tuttavia, in questa lettera, Hülegü, affermava la sua sovranità su tutto il mondo, causando imbarazzo in Luigi che si rifiutò di rispondere alla richiesta perdendo definitivamente l'occasione di allearsi con l'impero mongolo.[78]

Riforme del Regno

Vissuto tra il regno di suo nonno Filippo Augusto e quello di suo nipote Filippo il Bello, Luigi IX il Santo è stato il re che ha trasformato la Francia da una monarchia feudale a una monarchia moderna, non più basata sui rapporti personali del re con i suoi vassalli, ma sui rapporti del re come capo della Corona con i suoi "soggetti". Questa transizione verso uno stato moderno avvenne, secondo lo storico Jacques Le Goff, in forme transitorie, graduali, evitando qualsiasi trauma istituzionale.[79]

Riforme giudiziarie

Nell'ordinanza reale del 1245, il re istituì la "quarantine-le-roi", con la quale veniva disposta una tregua di almeno quaranta giorni dalla data in cui sorgeva una controversia tra due parti, al fine di limitare le guerre private. Pertanto, venne vietata qualsiasi vendetta fino alla scadenza del periodo, consentendo una possibile pacificazione o, perlomeno, una attenuazione delle tensioni.[80][81]

Nel 1247, re Luigi inviò investigatori reali la cui missione fu quella di informarlo dello stato del paese e di sovrintendere personalmente ai tribunali, all'amministrazione, alla fiscalità ed all'esercito. Nel regno di Francia vennero introdotti anche balivi e preposti; quest'ultimi cessarono di essere ispettori itineranti divenendo amministratori nominati e pagati dal re, che esercitavano le loro funzioni in una ventina di circoscrizioni distinte in cui era stato diviso il regno. Assunti dalla nobiltà locale o dalla borghesia, questi ufficiali furono costretti a rispettare rigide regole, stabilite con un'ordinanza del 1254.[81][82][83] Gli ufficiali reali venivano anche controllati dagli ispettori che ebbero l'incarico di garantire i limiti del loto potere e di trasmettere per iscritto tutti i reclami alla corte del re, la quale iniziò a dividersi in sezioni precise: il Consiglio, che si occupava dei casi politici; la Curia in parliamento, che salirà al rango di parlamento, e la Curia in compotis, precursore della Corte dei conti, che si installò nella Torre del Tempio.[84]

Nel dicembre 1254, Luigi IX promulgò la "Grande Ordinanza", detta anche "statutum generale" o "statuta sancti Ludovici" o "istituzione del re", con cui tentò di riformare profondamente il governo reale.[85] Con tali disposizioni, infatti, si arrivò al raggruppamento di diversi testi promulgati tra il luglio e il dicembre dello stesso anno, la maggior parte dei quali abolirono le misure prese dai siniscalchi reali, in violazione delle antiche usanze locali.[86] Questi testi, inoltre, ordinavano agli ufficiali reali di rendere giustizia senza distinzione e di rifiutare qualsiasi dono per se stessi o per la propria famiglia. Ad essi non era consentito revocare alcuna sanzione senza processo, dovevano presupporre l'innocenza di qualsiasi accusato che non fosse ancora stato condannato e gli venne proibito di impedire il trasporto del grano, una misura intesa a combattere le carestie. Inoltre in dicembre Luigi aggiunse una serie di norme morali, come la blasfemia, il gioco d'azzardo, l'usura[87] e il divieto per gli ufficiali reali di frequentare bordelli e taverne.[88][81] Al fine di condurre i suoi sudditi verso la salvezza, il re proibì la prostituzione, prevedette delle punizioni per la volgarità, mise al bando i giochi di dadi, nonché gli scacchi, la dama e il backgammon. Infine, le taverne vennero riservate ai viaggiatori e vietate alla popolazione.[89]

La "Grande Ordinanza" fu ripetuta nel 1256 con diverse differenze rispetto a quella precedente, trasformando le istruzioni per gli ufficiali giudiziari in un'ordinanza generale da applicarsi a tutto il Regno.[88] Con questa, Luigi rimosse ogni riferimento all'uso della tortura e ritornò ad un severo divieto della prostituzione.[90] Fu stabilito che dovessero essere rispettati i diritti delle donne sulle loro eredità e sulle loro doti: il sesso femmine era considerato debole e spettava alla giustizia reale proteggerlo. Luigi rifiutò, per esempio, che una donna venisse punita per le colpe del marito.[91] Nel 1261, in accordo con il Concilio Lateranense IV, una nuova ordinanza reale abolì l'ordalia: le prove del fuoco e dell'acqua da cui l'imputato doveva uscire incolume o i combattimenti in cui doveva vincere, furono sostituite da prove razionali o testimonianze.[92]

Riforme monetarie

Alla fine del suo regno, tra il 1262 e il 1270, Luigi IX attuò importanti riforme monetarie in risposta, allo sviluppo commerciale e alla diffusione dell'economia monetaria. Le riforme iniziarono con un'ordinanza che vietò la contraffazione della moneta reale e che stabilì il monopolio di questa, con l'eccezione delle monete battute dai signori che ricevevano un'autorizzazione che, tuttavia riguardava esclusivamente il loro territorio.[93] Pertanto, due ordinanze successive vietarono l'uso delle esterlins, la moneta inglese; la prima, pubblicata tra il 1262 e il 1265, richiese che le persone assoggettate all'autorità reale facessero promessa di non utilizzare tale moneta, e quella del 1265 che fissò a metà agosto dell'anno successivo il termine per la loro circolazione.[93]

Nel 1265, una nuova ordinanza riprese quella del 1262 e confermò il privilegio della moneta reale di circolare in tutto il Regno, ma autorizzò anche alcune valute regionali. Nel luglio 1266, un'ulteriore ordinanza decretò la ripresa della coniazione di livre parisis a nuove condizioni di peso e contenuto di metallo raffinato, nonché la coniazione di un tornese. Infine, tra il 1266 e il 1270, un'altra ordinanza dette origine allo scudo.[93] La livre parisis e lo scudo d'oro si rivelarono dei fallimenti, ma il tornese fu invece un successo, sia in Francia che sul mercato internazionale, tanto che continuò a circolare fino al XIV secolo.[94]

La regolamentazione della prostituzione

Nel medioevo, solitamente, i responsabili dell'ordine pubblico, sia laici che ecclesiastici, consideravano la pratica della prostituzione come un male minore; vi furono persino bordelli di proprietà di monasteri o di capitoli.[95] Ma come già visto, dal suo ritorno dalla Terra Santa, Luigi si impegnò a ripristinare l'ordine morale nel Regno vietando integralmente il meritricio con un'ordinanza del 1254, obbligando tutte le donne e le ragazze coinvolte a rinunciare.[96] Le prostitute vennero, dunque, espulse dalle città, lontano da chiese e cimiteri e chiunque avesse messo loro a disposizione una casa gli sarebbe stato confiscato un anno di affitto.[97] Se, dopo un avvertimento, queste avessero continuato con l'attività, l'ordinanza prevedeva che i loro vestiti venissero confiscati e che la loro casa venisse sequestrata e venduta a beneficio del fisco. In caso di ulteriore recidiva, era previsto il bando della meretrice dalle città, dai villaggi e anche dal regno.[96] Allo stesso tempo, il re prese dal tesoro reale i fondi necessari per consentire al convento delle Figlie di Dio, appositamente destinato all'accoglienza delle ragazze pentite, di ricevere duecento donne in più.[96]

L'esperienza, tuttavia, dimostrò al sovrano che l'ordinanza fosse inutile. Messe al bando, le prostitute cambiarono il loro aspetto per assomigliare a quello delle donne oneste, esponendo queste ai commenti dei libertini. Nel 1256, con una seconda ordinanza che in qualche modo revocò la prima, il re permise alle meretrici di esercitare, ma esclusivamente al di fuori dalle mura delle città e lontano dai luoghi di culto. Così, sorsero postriboli lontano dalle abitazioni private ma costretti a tenere aperto solamente fino alle sei di sera.[96] Secondo lo storico Jacques Le Goff questo è "un abbozzo di ghetto per la prostituzione”.[97]

Il re costruttore e mecenate

Durante il regno di Luigi IX l'architettura religiosa viveva un periodo di grande fermento: le grandi cattedrali francesi erano in costruzione o erano state appena completate o si trovavano sottoposte ad importanti modifiche. Re Luigi ebbe così la possibilità di contribuire alla costruzione delle cattedrali di Chartres, di Amiens, di Reims, di Rouen, di Beauvais, di Auxerre e persino di Notre-Dame.[98] Il re finanziò e ordinò anche la costruzione di numerosi conventi, chiese e abbazie, ma il suo ruolo avuto è poco noto.[99]

Secondo lo storico dell'arte Robert Branner, sotto l'influenza di Luigi IX l'architettura parigina divenne un'arte sofisticata che chiamò "stile curiale". Parigi divenne pertanto una capitale artistica con un'architettura elegante e laboratori in cui si producevano manoscritti miniati, oggetti d'avorio, ricami, arazzi, gioielli, pietre preziose e oggetti liturgici. Oltre all'architettura civile, il re promosse anche l'architettura militare; ad esempio sostenne la costruzione dei bastioni di Aigues-Mortes e di Giaffa o la realizzazione del castello di Tours.[100]

Edifici sacri

Re Luigi VIII, nelle sue volontà testamentarie, aveva lasciato un'ingente somma per fondare un monastero vicino a Parigi.[101] Il figlio Luigi scelse un posto vicino ad Asnières-sur-Oise, dove aveva risieduto insieme alla madre, e quindi procedette all'acquisto dei terreni che vennero ribattezzati "monte reale" a simboleggiare lo stretto legame tra la famiglia reale e la futura abbazia. Tra il 1229 e il 1234 Luigi, consigliato dalla madre Bianca di Castiglia, fondò ufficialmente l'abbazia attribuendola all'ordine cistercense, contrariamente alle indicazioni del defunto re che volevano che fosse affiliata ai canonici regolari della Congregazione di San Vittore.[102]

La fondazione dell'abbazia di San Vittore, terminata nel 1235, dimostra l'emergente attrazione di Luigi per gli ordini mendicanti, ai quali i cistercensi appartenevano. Fu anche un'opportunità per il giovane re di mostrare umiltà e penitenza: durante tutto il periodo in cui l'edificio fu un costruzione, egli stesso controllò attentamente lo stato di avanzamento dei lavori e partecipò attivamente al cantiere aiutando gli artigiani, arrivando perfino a trasportare personalmente le pietre e la malta.[103][104]

Qualche anno dopo, nel 1241, la Bianca di Castiglia fece costruire l'abbazia di Maubuisson nei pressi di Saint-Ouen-l'Aumône. A partire dal 1231, su richiesta di Luigi IX, furono eseguiti imponenti lavori presso la basilica di Saint-Denis; iniziato sotto l'abate Eudes Clément Clément (1228-1245), il cantiere permise di collegare l'abside e il nartece della chiesa che era stata costruita da Sugerio di Saint-Denis al piano più grande del nuovo edificio. E nel 1267, Luigi IX inaugurò il nuovo complesso sepolcrale destinato a suggellare la continuità delle tre dinastie reali franche.

La Sorbona

Nel 1253, Luigi IX contribuì alla fondazione del collegio della Sorbona, dedicato ai maestri delle arti che studiavano la teologia, su richiesta di Robert de Sorbon, suo cappellano, confessore e amico. Come gli altri collegi dell'Università di Parigi, quello di Sorbon accoglieva i meno abbienti che disponevano di borse di studio così come studenti non residenti. Quando venne fondato, il collegio venne pensato per ospitare una ventina di persone. A tal fine, Luigi don alcune case in Rue Coupe-Gueule, di fronte all'Hôtel de Cluny, per alloggiare gli studenti. Robert de Sorbon, attraverso Guillaume de Chartres, acquisì rapidamente gli edifici che si affacciavano su questa strada tanto che, nel 1260, la maggior parte di essi gli apparterrà. Si trattò quindi di una raccolta sparsa di vari edifici, case e fienili, disposti intorno ad un giardino. La grande semplicità dell'edificio venne mantenuta da de Sorbon che stabilì per i residenti una regola di vita austera e pia.[105]

Gli ospizi

Luigi IX fondò nei pressi della porte Saint-Honoré l'ospizio di Quinze-Vingts, con lo scopo di ospitare i ciechi indigenti di Parigi.[106] La data della sua costruzione è sconosciuta, ma un documento siglato il 23 luglio 1260 specifica che la fondazione fu completata nel mese di giugno. L'ospizio venne organizzato come una congregazione dotata di una dirigenza piuttosto "democratica" che ricorda quella degli ordini mendicanti. Dalla sua fondazione, l'ospizio beneficiò di numerosi privilegi concessi dal re e dalle autorità ecclesiastiche; in particolare Luigi IX concesse una rendita di 30 livre parisis, destinate a sfamare gli ospiti.[107] In cambio, ogni residente doveva impegnarsi a pregare il più frequentemente possibile per il re, per la regina, per la famiglia reale e per tutti i suoi benefattori.[108]

Secondo la storica Zina Weygand, sostenendo i non vedenti, Luigi IX manifestò, per la prima volta nella storia, la responsabilità della monarchia nei confronti dei disabili ponendo la prima pietra miliare sul dovere da parte di uno Stato di occuparsi di un problema sociale, un dovere fino a quel momento lasciato interamente alla Chiesa e alla generosità individuale.[109]

Intorno al 1248, il re fece restaurare l'Hôtel-Dieu da Eudes de Montreuil e incaricò la madre Bianca di Castiglia di sovrintendere ai lavori. Nello stesso periodo, partecipò alla fondazione dell'ospedale "Audriettes", destinato ad ospitare le donne vedove e indigenti.[110] Intorno al 1259, Luigi fondò l'Hôtel-Dieu a Pontoise e vi collocò inizialmente tredici monache agostiniane; la generosità delle suore verso i poveri e i malati attirò una tale folla che, nel 1261, il re ritenne necessario lasciare in eredità la propria casa di campagna e il parco di Pontoise per mantenere tutte le religiose necessarie.[111] Spese anche 30 000 sterline per fondare l'Hôtel-Dieu a Vernon, in cui insediò venticinque suore.[112]

Le fortificazioni

Agli inizi degli anni 1230, con l'annessione dell'Angiò al dominio reale, Bianca e Luigi fecero costruire il castello di Angers e ampliare le fortificazioni, in quanto la la città era diventata di frontiera rispetto all'Inghilterra.[113].

Intorno al 1240, in vista della settima crociata, Luigi IX decise di fortificare Aigues-Mortes affinché potesse essere utilizzata come base navale sicura per la partenza e per il ritorno nonché per poter disporre di un porto dove armare la flotta reale. Aigues-Mortes venne preferita a Narbonne o Montpellier, nonché ai porti esterni come Marsiglia o Genova già utilizzate dai crociati ai tempi di Filippo Augusto. Aigues-Mortes diventò così l'inizio e la fine dell'iter hierosolymitanum ("la strada per Gerusalemme") . Secondo Le Goff, tale fortificazione rappresentò uno degli interventi urbanistici più vasti mai effettuati nella Francia medievale.[114] Il re fece anche a costruire una strada tra le paludi e fece edificare la torre Carbonnière, per essere utilizzata come torre d'avvistamento, e la torre di Costance per ospitare la guarnigione e che successivamente servì come faro e come prigione. [115]

Nel 1250, liberato dalla prigionia in Egitto, il re arrivò a Giaffa insieme alla moglie. Rimase a Caesarea da marzo 1251 al maggio dell'anno successivo e fece ricostruire le mura della città.[116] Nel 1252, rinforzò anche i bastioni di Giaffa e fece realizzare un convento e una chiesa. Infine, innalzò le fortificazioni di Ascalona.[117].

Religiosità

Del resto, gli stessi pontefici romani vedevano con diffidenza sia l'insegnamento del diritto accanto alla teologia (a Parigi gli studi giuridici erano stati interdetti già nel 1219), sia la turbolenza degli studenti iscritti alla facoltà delle Arti, nelle quali si stava affermando un pensiero filosofico più libero.

Luigi riuscì a calmare gli animi, punendo i malfattori e confermando i privilegi ecclesiastici, fino a stabilire un prezzo calmierato per gli alloggi in città. Nei confronti delle autorità religiose, il re avrebbe mantenuto una condotta ferma e precisa, che non escludeva rispetto e devozione per la Chiesa, ma gli permise di frenare l'intervento dei vescovi in campo temporale, soprattutto in materia di giurisdizione; clamoroso fu il caso della disputa con il vescovo di Beauvais, che coinvolse un ampio numero di cittadini eminenti, praticamente deportati a Parigi, e si concluse solo dopo qualche anno, con la morte naturale del vescovo.

Acquisizione di reliquie

Per i cristiani del XIII secolo il possesso delle reliquie era considerato una testimonianza di grande devozione e fonte di prestigio. Nel 1237, Baldovino II di Courtenay, imperatore latino di Costantinopoli, venne in Francia per chiedere aiuto a suo cugino, Luigi IX, contro i bizantini. Durante la sua permanenza, Luigi apprese che i baroni latini di Costantinopoli, in difficoltà economiche, erano intenzionati a vendere la corona di Cristo ad alcuni sconosciuti.[118]

Essendo la più preziosa delle reliquie custodite, Baldovino implorò Luigi e Bianca di evitare che questa cadesse in mani straniere; l'idea di acquisire la famosa reliquia riempì di gioia il re francese. Così, da Parigi, Baldovino II inviò un messaggero con una lettera in cui ordinava di consegnare la corona agli inviati che Luigi mandò con lui, vale a dire due domenicani, Giacomo e Andrea, il primo dei quali priore dell'Ordine dei Predicatori a Costantinopoli e quindi in grado di riconoscere l'autenticità della reliquia.[119]

Quando gli inviati arrivano a destinazione, appresero che il bisogno di denaro era diventato così urgente che i baroni lo avevano preso in prestito dai mercanti veneziani e consegnarono loro la corona di spine come pegno con l'accordo che se non fosse stata riscattata prima della festa dei santi Gervasio e Protasio, il 18 giugno, sarebbe passata di diritto ai veneziani e trasporta nella città lagunare. Inaspettatamente, gli inviati di Baldovino e Luigi giunsero prima della fatidica data e iniziarono i negoziati con i veneziani che accettarono di vendere la reliquia al re di Francia a condizione che passasse attraverso Venezia.[120]

Gli intensi negoziati terminarono nel dicembre 1238 e sebbene l'inverno fosse ostile alla navigazione e i greci disponessero di galee sulle possibili rotte per impossessarsi della reliquia, la corona salpò verso il mare e arrivò in salvo a Venezia, dove fu esposta nella basilica di San Marco. Andrea le rimase accanto a sorvegliarla mentre Giacomo proseguì verso la patria per annunciare la notizia a Luigi e Bianca; tornato poi a Venezia con l'enorme somma necessaria per perfezionare l'acquisto, il cui importo non è noto, accompagnato dagli uomini di Baldovino, garanti dell'operazione. Una volta giunto, si svolsero nuove trattative e i veneziani, che non osano opporsi alla volontà del re di Francia, con riluttanza lasciarono partire la reliquia. Questa volta, il viaggio verso la Francia avvenne via terra. Per garantire la loro sicurezza, ad essi era stato consegnato un salvacondotto imperiale di Federico II, la più alta garanzia giuridica del mondo cristiano.[121]

Giunta la corona a Villeneuve-l'Archevêque, il re si precipitò a vederla, accompagnato da sua madre, sai suoi fratelli, da Gauthier Cornut e da molti baroni e cavalieri.[122] Il giorno successivo, la corona venne trasportata via fiume sulla Yonne e sulla Senna a Vincennes dove venne esposta su un grande ponteggio per essere vista da tutti i presenti.[123] Quando la reliquia giunse arriva nella capitale, venne portata dallo steso Luigi e il fratello Robert, a piedi nudi, seguiti da prelati, chierici, religiosi e cavalieri, anch'essi scalzi. Per un breve tempo venne collocata nella cattedrale di Notre-Dame per poi giungere finalmente nella cappella Saint-Nicolas del palazzo reale. Successivamente, l'imperatore Baldovino costantemente bisognoso di denaro, vendette a Luigi a caro prezzo altre reliquie della Passione di Gesù. Nel 1241, acquisì gran parte della Vera Croce, la sacra spugna e il ferro della lancia sacra.[124]

La costruzione della Sainte-Chapelle

Ben presto, Luigi, decise che la cappella di Saint-Nicolas fosse troppo modesta per le pregiate reliquie che aveva appena acquisito e quindi dette ordine di erigere un nuovo edifici che, secondo Louis Grodecki, servisse come reliquiario monumentale e da santuario reale.[125] Secondo quanto suggerisce Jean-Michel Leniaud, la scelta di costruire la Sainte-Chapelle nel palazzo reale non fu scontata: questo servì per affermare il legame tra il re e la sacralità, così come era d'uso per gli imperatori bizantini e germanici. Questa vicinanza ebbe anche una valenza giudiziaria in quanto fu sulle reliquie che, da quel momento, i vassalli giuravano fedeltà ai signori.[126] In effetti, secondo Jacques Le Goff, Luigi IX non perse occasione per associare la gloria del re a quella di Dio.[125]

L'architettura della Sainte-Chapelle fu ispirata da quella delle cappelle episcopali di Laon, Parigi, Noyon e in particolare dell'Arcivescovado di Reims.[127] Luigi IX volle poter disporre di un luogo di preghiera tranquillo, pertanto la cappella non fu progettata per accogliere folle di pellegrini: non dispone infatti, né di un deambulatorio, né di una tribuna reale poiché nei giorni ordinari, solo il clero, la famiglia reale e il loro gli ospiti potevano accedere.[128]

Nel maggio 1243, Papa Innocenzo IV concesse i privilegi alla futura cappella, mentre nel gennaio del 1246, il re fondò un collegio di canonici per assicurare la cura delle reliquie e la celebrazione delle funzioni.[129] Il 26 aprile 1248, due mesi prima della partenza del re per la crociata, la Sainte-Chapelle venne inaugurata e consacrata da Eudes de Châteauroux e Philippe Berruyer.[130] La costruzione della Sainte-Chapelle fu completata in tempi brevissimi /sembra una decina di anni[131])ad un costo, secondo quanto stimato durante il processo di canonizzazione di San Luigi, 40 000 tornesi. Sembrerebbe che il re fosse stato spesso presente nel cantiere e che avesse lavorato a stretto contatto con il suo architetto. Sui nomi dei progettisti della cappella gli storici sono divisi: secondo Le Goff non è possibile attribuirli con certezza, mentre altri, rifacendosi alla tradizione orale e ad un manoscritto conservato nella Biblioteca Nazione di Francia del XVI secolo propongono Pierre de Montreuil come architetto.[132][133]

Rapporti con l'eresia catara

La concezione di Luigi del suo ruolo reale come braccio secolare della Chiesa e protettore della fede lo portò, come i suoi antenati prima di lui, ad intervenire contro coloro che venivano indicati come i nemici del cattolicesimo. E se, dopo la morte di Luigi VIII, il Trattato di Parigi del 12 aprile 1229 sembrava aver posto fine alla crociata contro gli Albigesi, quest'ultimi erano tuttavia ancora molto presenti, in particolare in Linguadoca e, anche se meno visibili e meno numerosi, in Lombardia e in Provenza.[134]

Nel decidere in merito alle misure da adottare nei loro confronti, il re si dotò di un consiglio composto da inquisitori, appartenenti principalmente agli ordini mendicanti e da eretici convertiti.[135] La volontà di Luigi fu comunque quella di purificare il Regno non con il fuoco, sebbene egli accettasse le sentenze di condanna al rogo, ma principalmente mediante conversione ed, eventualmente, con le espulsioni.[136]

Tuttavia, a seguito dell'assassinio degli inquisitori ad Avignone, avvenuto il 20 maggio 1242 da parte di uomini della guarnigione di Montségur, Bianca di Castiglia e Luigi IX commissionarono il siniscalcato di Carcassonne e Pierre Amiel, arcivescovo di Narbonne, per poi assediare il castello. Dopo diversi tentativi falliti, nel maggio del 1243, 6 000 uomini circondarono Montségur che resistette fino al 1° marzo dell'anno successivo, data in cui Pierre-Roger de Mirepoix ottenne una tregua di 15 giorni. Infine, il 16 marzo, la fortezza si arrese. Duecentoventi uomini e donne che si rifiutarono di rinnegare la propria fede e vennero condannati al rogo. Gli ultimi castelli catari, Quéribus e Niort-de-Sault, furono infine conquistati nel 1255.[137]

Rapporti con la comunità ebraica

Secondo Luigi IX vi era una sostanziale differenza tra l'ebraismo, che riteneva una vera religione, e l'eresia o l'Islam, che considerava invece una parvenza di religione. Tuttavia, la sua posizione riguardo agli ebrei non fu mai netta. In primo luogo, Luigi dovette osservare che essi erano sia dentro che fuori dalla religione cristiana: ovviamente non riconoscono Cristo, osservano un calendario liturgico e riti diversi, ma al contempo obbediscono all'Antico Testamento. Infine, il re era investito di due doveri in contrapposizione, doveva censurare la loro condotta considerata "perversa", poiché erano considerati deicidi, ma anche proteggerli come comunità di minoranza.[138]

Lotta contro l'usura

Mentre gli usurai cristiani si trovavano sotto la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, quelli di fede ebraica e gli stranieri dipendevano dal potere monarchico.[139] Nel dicembre 1230, Bianca di Castiglia e i suoi consiglieri, in nome di Luigi, emanarono l'ordinanza di Melun, contenente le misure disposte da Filippo Augusto contro gli ebrei e l'usura.[140] Con questa, ogni signore poteva, se lo desiderava, prendere ebrei dei propri territori come servi[141] e inoltre, gli venne proibito prendere in prestito e praticare tassi usurai sui prestiti fatti.[142][143][144]

Nel 1234, con una nuova ordinanza venivano condonati ai debitori cristiani un terzo del loro debito verso gli ebrei, proibita la loro reclusione nel caso di mancato pagamento e che gli ebrei non potessero ricevere pagamenti se non a seguito di una dichiarazione da parte di testimoni affidabile. La "grande ordinanza" del 1254 comprendeva anche due passaggi sugli ebrei: l' articolo 32 li obbligava a cessare di praticare l'usura e gli incantesimi,[145] mentre l' articolo 33 proibiva ai baroni e agli agenti reali di aiutarli a recuperare i loro debiti ribadendo l'obbligo di condannare l'usura.[146] Infine, venne vietata l'incarcerazione dei cristiani o la vendita delle loro proprietà per ripagare i loro debiti con gli ebrei.[147]

Nel 1247, i consiglieri di Luigi IX gli proposero di confiscare i proventi dell'usura degli ebrei per finanziare la settima crociata, ma il re rifiutò di utilizzare beni vergognosamente acquisiti per finanziare un'azione così santa.[148] Un'ordinanza del 1257 (o del 1258) nominò una commissione per correggere l'eccessiva applicazione delle misure prese in precedenza contro gli ebrei.[149] Inoltre, le misure contro l'usura vennero estese a tutti e non solamente agli ebrei, comunque considerati specialisti di tale pratica: un'ordinanza del 1268 espulse dal Regno i banchieri lombardi, fiorentini, caorsini e tutti gli altri usurai stranieri.[150]

La disputa di Parigi

L'abate Nicolas Donin, un ebreo convertito al cattolicesimo, invitò papa Gregorio IX a non mostrare tolleranza nei confronti del Talmud, uno dei testi sacri ebraici che riteneva contenere osservazioni offensive su Gesù Cristo e la Beata Vergine. Nel 1239, il papa indirizzò quindi una lettera con la quale chiedeva a tutti i principi cristiani di requisire tutte le copie esistenti.[151] A differenza di altri sovrani europei, Luigi e sua madre obbedirono e, a partire dal 3 marzo 1240, iniziarono le confische.[152][153]

D'altra parte Luigi, preoccupato per l'obiettività, volle che avesse luogo un grande dibattito per giudicare se il libro contenesse o meno insulti contro il cristianesimo. Nel marzo 1240 fu quindi organizzato il "processo del Talmud" (o disputa di Parigi).[144] e, sotto l'occhio vigile di Bianca di Castiglia e dell'intera corte, ecclesiastici incluso il vescovo di Parigi discussero con quattro rabbini scelti tra i più colti del Regno tra cui Yechiel di Parigi, il più celebre al tempo. Alla fine della disputa, sebbene l'arcivescovo Gauthier Cornut avesse contestato la sentenza, venne dichiarato che il Talmud fosse un libro infame e che quindi dovesse essere essere bruciato.[82] Il re procedette quindi ad un rogo pubblico di ventidue carri di copie manoscritte.[154][155][156] L'esecuzione della sentenza si svolse a Parigi, in Place de Grève, alla presenza di alunni delle scuole, delle università del clero, dei preposti e del popolo. Il continuo avanti e indietro tra i conventi in cui erano stati depositati i libri e il luogo del rogo durò due giorni.[157] Il 9 maggio 1244, il nuovo papa, Innocenzo IV, si congratulò con il re per la sua azione e lo incoraggiò a continuare con le copie rimanenti. Così, nel 1244, ebbe luogo un secondo rogo pubblico, seguito da altri negli anni successivi.[158]

La rouelle

Sebbene Enrico III d'Inghilterra avesse applicato tale misura fin dal 1218 e che l'imperatore Federico II avesse fatto lo stesso dal 1221, fu solo nel 1269 che, in conformità con le decisioni del quarto concilio lateranense del 1215[82] e nel consiglio di Narbonne nel 1227[82] che re Luigi di Francia costrinse gli ebrei ad applicare sui vestiti la rouelle, un cerchio di stoffa giallo[159][81][144][160][161] per essere immediatamente distinti. Questa doveva essere cucita al centro del torace mentre un'altra doveva essere collocata nella parte posteriore.[162] Venne, inoltre, proibito a loro di uscire nei giorni dell'anniversario della Passione di Cristo e di esercitare un impiego pubblico.[163]

Nella speranza di ottenere la loro conversione, il re costringe gli ebrei ad ascoltare i sermoni dell'ebreo convertito Pablo Christiani e a rispondere a qualsiasi domanda gli venisse posta sulla loro religione; tuttavia tali disposizioni non ebbero il successo sperato.[164].

Crociate

Il voto del re

Tornato gravemente malato dalla campagna militare a Saintonge, la salute del re rimase compromessa. Il 10 dicembre 1244 si ammalò gravemente, probabilmente per dissenteria, a Pontoise e sembrò sul punto di morire. Il 14 dicembre, per essere in completa comunione con Dio, con la Chiesa e con la sua coscienza, nominò due arbitri per risolvere le controversie che aveva con il capitolo di Notre-Dame. In tutto il Regno furono organizzate preghiere e solenni processioni, mentre Bianca di Castiglia fece portare a a lui le reliquie della cappella reale affinché le toccasse.[165][166]