Postmodernismo: differenze tra le versioni

| Riga 178: | Riga 178: | ||

* "Si potrebbe dire che ogni era abbia la sua postmodernità, e che ogni era abbia la sua forma di [[manierismo]] (infatti, mi chiedo se "postmodernismo" non sia semplicemente una forma moderna di *Manierismo*...). Credo che ogni era raggiunga momenti di crisi come quelli descritti da [[Friedrich Nietzsche|Nietzsche]] nella seconda delle ''Considerazioni inattuali'', quando tratta della pericolosità dello studio della storia ([[Storiografia]]). La sensazione che il passato ci stia incatenando, confondendo, ricattando", [[Umberto Eco]], ''A Correspondence on Post-modernism'' con Stefano Rosso in Hoesterey, ''op. cit.'', pp. 242–3<ref name="autogenerato1" /><ref>{{Cita pubblicazione|nome=Stefano|cognome=Rosso|data=1983|titolo=A Correspondence with Umberto Eco Genova-Bologna-Binghamton-Bloomington August-September, 1982 March-April, 1983|rivista=boundary 2|volume=12|numero=1|pp=1–13|accesso=2020-05-10|doi=10.2307/302934|url=http://www.jstor.org/stable/302934|nome2=Carolyn|cognome2=Springer}}</ref> |

* "Si potrebbe dire che ogni era abbia la sua postmodernità, e che ogni era abbia la sua forma di [[manierismo]] (infatti, mi chiedo se "postmodernismo" non sia semplicemente una forma moderna di *Manierismo*...). Credo che ogni era raggiunga momenti di crisi come quelli descritti da [[Friedrich Nietzsche|Nietzsche]] nella seconda delle ''Considerazioni inattuali'', quando tratta della pericolosità dello studio della storia ([[Storiografia]]). La sensazione che il passato ci stia incatenando, confondendo, ricattando", [[Umberto Eco]], ''A Correspondence on Post-modernism'' con Stefano Rosso in Hoesterey, ''op. cit.'', pp. 242–3<ref name="autogenerato1" /><ref>{{Cita pubblicazione|nome=Stefano|cognome=Rosso|data=1983|titolo=A Correspondence with Umberto Eco Genova-Bologna-Binghamton-Bloomington August-September, 1982 March-April, 1983|rivista=boundary 2|volume=12|numero=1|pp=1–13|accesso=2020-05-10|doi=10.2307/302934|url=http://www.jstor.org/stable/302934|nome2=Carolyn|cognome2=Springer}}</ref> |

||

* "[...] Credo tuttavia che il postmoderno non sia una tendenza circoscrivibile cronologicamente, ma una categoria spirituale, o meglio un Kunstwollen, un modo di operare", [[Umberto Eco]]<ref>{{Cita libro|autore=Umberto Eco|titolo=Postille a Il nome della rosa|anno=1980|editore=Gruppo Editoriale Fabbri|città=Milano}}</ref> |

* "[...] Credo tuttavia che il postmoderno non sia una tendenza circoscrivibile cronologicamente, ma una categoria spirituale, o meglio un Kunstwollen, un modo di operare", [[Umberto Eco]]<ref>{{Cita libro|autore=Umberto Eco|titolo=Postille a Il nome della rosa|anno=1980|editore=Gruppo Editoriale Fabbri|città=Milano}}</ref> |

||

== Critiche == |

|||

{{Vedi anche|Critica al postmodernismo}} |

|||

Le critiche al postmodernismo sono intellettualmente diverse, inclusa la tesi secondo cui il postmodernismo non ha senso e promuove l'[[oscurantismo]]. |

|||

In parte in riferimento al postmodernismo, il filosofo inglese conservatore [[Roger Scruton]] scrisse: "Uno scrittore che afferma che non ci sono verità, o che tutta la verità è “semplicemente relativa", ti sta chiedendo di non credergli."<ref>[[Roger Scruton|Scruton, Roger]] (1996). ''Modern philosophy : an introduction and survey''. New York: Penguin Books. ISBN [[Speciale:BookSources/0140249079|<bdi>0140249079</bdi>]].</ref> Allo stesso modo, Dick Hebdige ha criticato la vaghezza del termine, elencando un lungo elenco di concetti altrimenti non correlati che le persone hanno designato come" postmodernismo ", da "l'arredamento di una stanza" o "un graffio" "video", per paura dell'armageddon nucleare e dell’"implosione del significato", e affermava che tutto ciò che poteva significare tutte quelle cose erano "una parola d'ordine".<ref>Dick Hebdige, ’Postmodernism and "the other side"’, in ''Cultural Theory and Popular Culture: A reader'', edited by John Storey, London, Pearson Education, 2006</ref> |

|||

Il linguista e filosofo [[Noam Chomsky]] ha affermato che il postmoderno non ha senso perché non aggiunge nulla alla conoscenza analitica o empirica. Si chiede perché gli intellettuali postmodernisti non rispondano come le persone in altri campi quando gli viene chiesto: "quali sono i principi delle loro teorie, su quali prove si basano, cosa spiegano che non era già ovvio, ecc.? ... Se [queste richieste] non possono essere soddisfatte, suggerirei il ricorso al consiglio di [[David Hume|Hume]] in circostanze simili: "alle fiamme".<ref>{{Cita web|url=http://www.bactra.org/chomsky-on-postmodernism.html|titolo=Noam Chomsky on Post-Modernism|sito=www.bactra.org|accesso=2020-05-14}}</ref> |

|||

Il filosofo cristiano [[William Lane Craig]] ha dichiarato: "L'idea che viviamo in una cultura postmoderna è un mito. In effetti, una cultura postmoderna è un'impossibilità; sarebbe assolutamente invivibile. Le persone non sono relativiste quando si tratta di scienza, ingegneria e tecnologia; piuttosto, sono relativisti e pluralisti in materia di religione ed etica. Ma, naturalmente, questo non è postmodernismo; è modernismo! "<ref>{{Cita web|url=https://www.christianitytoday.com/ct/2008/july/13.22.html|titolo=Current Philosophy and the Existence of God|autore=William Lane Craig|sito=ChristianityToday.com|lingua=en|accesso=2020-05-14}}</ref> |

|||

L'accademica e esteta americana [[Camille Paglia]] ha dichiarato: "Il risultato finale di quattro decenni di postmodernismo che permea il mondo dell'arte è che ci sono pochissimi lavori interessanti o importanti in questo momento nelle belle arti. L'ironia è stata una posizione audace e creativa quando [[Marcel Duchamp|Duchamp]] ha creato ma ora è una strategia completamente banale, esausta e noiosa. Ai giovani artisti è stato insegnato a essere "cool" e "alla moda" e quindi dolorosamente autocoscienti. Non sono incoraggiati a essere entusiasti, emotivi e visionari. Sono stati tagliati fuori dalla tradizione artistica dallo scetticismo paralizzato sulla storia secondo il quale sono stati insegnati da postmodernisti ignoranti e solipsistici, in breve, il mondo dell'arte non potrà mai rivivere fino a quando il postmodernismo non svanirà. Il postmodernismo è una piaga per la mente e il cuore."<ref>{{Cita web|url=https://faustomag.com/camille-paglia-postmodernism-is-a-plague-upon-the-mind-and-the-heart/|titolo=Camille Paglia: "Postmodernism is a plague upon the mind and the heart"|sito=FAUSTO - Filosofia, Cultura e Literatura Clássica.|data=2015-12-15|lingua=pt-BR|accesso=2020-05-14}}</ref> |

|||

Il filosofo tedesco [[Albrecht Wellmer]] ha affermato che "il massimo del postmodernismo potrebbe essere visto come una forma di autocritica -scettica, ironica, ma inesorabile - di modernismo; un modernismo al di là dell'utopismo, dello scientismo e del fondazionalismo; in breve un modernismo postmetafisico". <ref>Wellmer, Albrecht (1991). "Introduction". ''The persistence of modernity : essays on aesthetics, ethic, and postmodernism''. Cambridge, Mass: MIT Press. ISBN [[Speciale:BookSources/0262231603|<bdi>0262231603</bdi>]].</ref> |

|||

Una critica formale e accademica al postmoderno può essere trovata in ''Beyond the Hoax'' dal professore di fisica [[Alan Sokal]] e in ''Fashionable Nonsense'' del fisico belga Sokal e [[Jean Bricmont]], entrambi i libri parlano del cosiddetto affare Sokal. Nel 1996, Sokal scrisse un articolo deliberatamente privo di senso<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Alan D.|cognome=Sokal|data=1996|titolo=Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity|rivista=Social Text|numero=46/47|pp=217–252|accesso=2020-05-14|doi=10.2307/466856|url=http://www.jstor.org/stable/466856}}</ref> in uno stile simile agli articoli postmodernisti, fu accettato per la pubblicazione dalla rivista postmoderna di studi culturali, ''Social Text''. Lo stesso giorno dell'uscita ha pubblicato un altro articolo in un'altra rivista che spiega la bufala dell'articolo sul testo sociale.<ref>{{Cita web|url=http://linguafranca.mirror.theinfo.org/9605/sokal.html|titolo=Lingua Franca|sito=linguafranca.mirror.theinfo.org|accesso=2020-05-15}}</ref><ref>{{Cita pubblicazione|nome=Karsten|cognome=Jedlitschka|data=2018-08-05|titolo=Guenter Lewy, Harmful and Undesirable. Book Censorship in Nazi Germany. Oxford, Oxford University Press 2016|rivista=Historische Zeitschrift|volume=307|numero=1|pp=274–275|lingua=de|accesso=2020-05-15|doi=10.1515/hzhz-2018-1368|url=https://www.degruyter.com/view/journals/hzhz/307/1/article-p274.xml}}</ref> Il filosofo [[Thomas Nagel]] ha sostenuto Sokal e Bricmont, descrivendo il loro libro ''Fashionable Nonsense'' come costituito in gran parte da "ampie citazioni di incomprensibilità scientifica di intellettuali francesi di marca, insieme a spiegazioni stranamente pazienti del perché è incomprensibile"<ref>[[Thomas Nagel|Nagel, Thomas]] (2002). ''Concealment and Exposure & Other Essays''. Oxford University Press. p. 164. [[ISBN (identifier)|ISBN]] [[Speciale:BookSources/978-0-19-515293-7|<bdi>978-0-19-515293-7</bdi>]].</ref> e concordando sul fatto che "sembra esserci qualcosa nella scena parigina che è particolarmente ospitale per la verbosità spericolata."<ref>Nagel, p. 165</ref> |

|||

Un esempio più recente della difficoltà di distinguere i manufatti insensati dai vera studi postmoderni è l'affare Grievance Studies.<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Rik|cognome=Peels|data=2019-01-09|titolo=Replicability and replication in the humanities|rivista=Research Integrity and Peer Review|volume=4|numero=1|pp=2|accesso=2020-05-15|doi=10.1186/s41073-018-0060-4|url=https://doi.org/10.1186/s41073-018-0060-4}}</ref> |

|||

Lo psicoterapeuta e filosofo francese Félix Guattari, spesso considerato un "postmoderno", ha respinto le sue ipotesi teoriche sostenendo che le visioni strutturalista e postmoderna del mondo non erano abbastanza flessibili da cercare allo stesso tempo spiegazioni in ambiti psicologici, sociali e ambientali.<ref>Guattari, Felix (1989). "[http://www.amielandmelburn.org.uk/collections/newformations/08_131.pdf The three ecologies]". ''New Formations'' (8): 134.</ref> |

|||

Il marxista britannico di origine zimbawese [[Alex Callinicos]] afferma che il postmodernismo "riflette la generazione rivoluzionaria delusa del '68 e l'incorporazione di molti dei suoi membri nella" nuova classe media "professionale e gestionale. È meglio leggere come un sintomo di frustrazione politica e di mobilità sociale piuttosto che un significativo fenomeno intellettuale o culturale a sé stante. "<ref>Callinicos, Alex (1990). ''Against postmodernism : a Marxist critique''. New York, N.Y: St. Martin's Press. [[ISBN (identifier)|ISBN]] [[Speciale:BookSources/0312042248|<bdi>0312042248</bdi>]].</ref> |

|||

Christopher Hitchens nel suo libro, ''Why Orwell Matters'', scrive, sostenendo l'espressione semplice, chiara e diretta delle idee, "La tirannia dei postmodernisti logora le persone per noia e per prosa semi-letterata".<ref>Christopher Hitchens. Why Orwell matters, Basic Books. [[ISBN (identifier)|ISBN]] [[Speciale:BookSources/978-0465030507|978-0465030507]], 2002</ref> |

|||

Il filosofo analitico [[Daniel Dennett]] ha dichiarato: "Il postmoderno, la scuola del pensiero che ha proclamato che non ci sono verità, solo interpretazioni si è ampiamente diffusa nell'assurdità, ma ha lasciato dietro di sé una generazione di accademici nelle discipline umanistiche disabili dalla loro sfiducia dell'idea stessa della verità e della loro mancanza di rispetto per l'evidenza, accontentandosi di "conversazioni" in cui nessuno ha torto e nulla può essere confermato, affermato solo con qualunque stile si possa cogliere ".<ref>{{Cita web|url=https://www.edge.org/conversation/dennett-on-wieseltier-v-pinker-in-the-new-republic|titolo=Dennett on Wieseltier V. Pinker in The New Republic {{!}} Edge.org|sito=www.edge.org|accesso=2020-05-15}}</ref> |

|||

Lo storico americano Richard Wolin fa risalire le origini del postmodernismo alle radici intellettuali del fascismo, scrivendo che "il postmodernismo è stato alimentato dalle dottrine di [[Friedrich Nietzsche]], [[Martin Heidegger]], [[Maurice Blanchot]] e [[Paul de Man]] — che hanno prefigurato o ceduto al proverbiale fascino intellettuale per il fascismo. "<ref>Wolin, Richard (2019). ''The seduction of unreason : the intellectual romance with fascism : from Nietzsche to postmodernism''. Princeton: Princeton University Press. ISBN [[Speciale:BookSources/978-0691192352|<bdi>978-0691192352</bdi>]].</ref> |

|||

Daniel A. Farber e Suzanna Sherry hanno criticato il postmodernismo per aver ridotto la complessità del mondo moderno a un'espressione di potere e per aver minato verità e ragione: |

|||

Se l'era moderna inizia con l'Illuminismo europeo, l'era postmoderna che affascina i multiculturalisti radicali inizia con il suo rifiuto. Secondo i nuovi radicali, le idee ispirate all'Illuminismo che hanno precedentemente strutturato il nostro mondo, in particolare le parti legali e accademiche di esso, sono una frode perpetrata e perpetuata dai maschi bianchi per consolidare il proprio potere. Chi non è d'accordo non è solo cieco ma bigotto. L'obiettivo dell'Illuminismo di una base oggettiva e ragionata per conoscenza, merito, verità, giustizia e simili è un'impossibilità: "l'obiettività", nel senso standard di giudizio che trascendono le prospettive individuali, non esiste. Il motivo è solo un'altra parola in codice per le visualizzazioni dei privilegiati. L'Illuminismo stesso ha semplicemente sostituito una visione socialmente costruita della realtà con un'altra, confondendo il potere con la conoscenza. Non c'è altro che potere.<ref>{{Cita web|url=https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/f/farber-reason.html|titolo=Beyond All Reason|sito=archive.nytimes.com|accesso=2020-05-15}}</ref> |

|||

Richard Caputo, William Epstein, David Stoesz e Bruce Thyer considerano il postmodernismo un "vicolo cieco nell'epistemologia del lavoro sociale". Essi scrivono: |

|||

Il postmoderno continua ad avere un'influenza dannosa sul lavoro sociale, mettendo in discussione l'Illuminismo, criticando i metodi di ricerca consolidati e sfidando l'autorità scientifica. La promozione del postmodernismo da parte degli editori di Social Work e del Journal of Social Work Education ha elevato il postmodernismo, mettendolo alla pari con la ricerca teoricamente guidata e basata empiricamente. L'inclusione del postmodernismo nella politica educativa del 2008 e gli standard di accreditamento del Consiglio sull'educazione del lavoro sociale e il suo seguito del 2015 erodono ulteriormente la capacità di formazione della conoscenza degli educatori del servizio sociale. In relazione ad altre discipline che hanno sfruttato metodi empirici, la statura del lavoro sociale continuerà a diminuire fino a quando il postmodernismo non sarà rifiutato a favore di metodi scientifici per la generazione di conoscenza.<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Richard|cognome=Caputo|data=2015-10-02|titolo=Postmodernism: A Dead End in Social Work Epistemology|rivista=Journal of Social Work Education|volume=51|numero=4|pp=638–647|accesso=2020-05-15|doi=10.1080/10437797.2015.1076260|url=https://doi.org/10.1080/10437797.2015.1076260|nome2=William|cognome2=Epstein|nome3=David|cognome3=Stoesz}}</ref> |

|||

H. Sidky ha sottolineato ciò che vede come diversi "difetti intrinseci" di una prospettiva post-moderna di antiscienza, inclusa la confusione dell'autorità della scienza (prove) con lo scienziato che trasmette la conoscenza; la sua affermazione contraddittoria che tutte le verità sono relative; e la sua ambiguità strategica. Vede gli approcci anti-scientifici e pseudo-scientifici del XXI secolo alla conoscenza, in particolare negli Stati Uniti, radicati in un "assalto accademico decennale alla scienza postmoderna": |

|||

Molti di coloro che sono stati indottrinati nell'anti-scienza postmoderna sono diventati leader politici e religiosi conservatori, politici, giornalisti, redattori di giornali, giudici, avvocati e membri dei consigli comunali e dei consigli scolastici. Purtroppo, hanno dimenticato gli alti ideali dei loro insegnanti, tranne per il fatto che la scienza è falsa.<ref>{{Cita web|url=https://web.archive.org/web/20180606170145/https://www.csicop.org/si/show/e_war_on_science_anti-intellectualism_and_alternative_ways_of_knowing_in_21|titolo=The War on Science, Anti-Intellectualism, and ‘Alternative Ways of Knowing’ in 21st-Century America - CSI|sito=web.archive.org|data=2018-06-06|accesso=2020-05-15}}</ref> |

|||

== Note == |

== Note == |

||

Versione delle 02:16, 15 mag 2020

Il postmodernismo è un ampio movimento ideale che si è sviluppato tra la metà e la fine del XX secolo attraversando la filosofia, le arti, l'architettura e la critica. Il termine è stato più genericamente applicato per descrivere un periodo storico che segue il modernismo. Pur comprendendo un'ampia varietà di approcci e discipline, il postmodernismo è generalmente caratterizzato da scetticismo, ironia o rifiuto delle grandi narrazioni e ideologie del modernismo, spesso mettendo in discussione vari presupposti della razionalità proclamata dall'Illuminismo.

I pensatori postmoderni richiamano spesso l'attenzione sulla natura contingente o socialmente condizionata della conoscenza e dei sistemi di valori, intendendoli come prodotti di supremazie politiche o culturali. Di conseguenza, il pensiero postmoderno è ampiamente caratterizzato da tendenze all'autoreferenzialità, al relativismo epistemologico e morale, al pluralismo e a un atteggiamento d'irriverenza.

Le caratteristiche principali del postmodernismo includono in genere il gioco ironico con stili, citazioni e livelli narrativi,[1][2] uno scetticismo metafisico o nichilismo verso una "grande narrativa" della cultura occidentale,[3] e una preferenza per il virtuale al spese del reale (o più precisamente, una domanda fondamentale su ciò che costituisce il "reale").[4]

Gli approcci postmoderni critici negli anni '80 e '90 sono stati introdotti in una varietà di discipline, tra cui filosofia della scienza, economia, linguistica, letteratura, arte contemporanea, musica, architettura, nonché in movimenti culturali come il femminismo. Il postmodernismo è spesso associato a scuole di pensiero come il decostruzionismo, il post-strutturalismo e filosofi come Jean-François Lyotard, Jacques Derrida e Fredric Jameson.

Le critiche al postmodernismo, accusato di promuovere l'oscurantismo, rilevano la sua insignificanza e la constatazione di non aggiungere nulla alla conoscenza analitica o empirica.

Storia del termine

Il termine postmoderno fu usato per la prima volta intorno al 1870,[5] e successivamente adottato nel saggio del 1934 dello spagnolo Federico de Onís, Antología de la poesía española e hispanoamericana. 1882-1932, relativo alla poesia latino-americana ma si ritrova soprattutto nella produzione culturale statunitense. Nel 1926, Bernard Iddings Bell, presidente del St. Stephen's College (ora Bard College), pubblicò Postmodernismo e altri saggi, segnando il primo uso del termine per descrivere il periodo storico successivo alla modernità.[6][7] Il saggio critica le persistenti norme socio-culturali, gli atteggiamenti e le pratiche dell'Età dell'Illuminismo. Prevede anche i principali spostamenti culturali verso la postmodernità e (essendo un prete anglo-cattolico) suggerisce la religione ortodossa come soluzione.[8] Tuttavia, il termine "postmodernità" fu usato per la prima volta come teoria generale per un movimento storico nel 1939 da Arnold J. Toynbee: "La nostra era post-moderna è stata inaugurata dalla guerra mondiale del 1914-1918".[9] Le caratteristiche di base di quello che oggi viene chiamato postmodernismo si possono trovare già negli anni '40, in particolare nel lavoro di artisti come Jorge Luis Borges.[10] Tuttavia, molti studiosi concordano oggi che il postmodernismo iniziò a competere con il modernismo alla fine degli anni '50 e ottenne un ascendente su di esso negli anni '60.[11] Da allora, il postmodernismo è stato una forza potente, sebbene non indiscussa, nell'arte, nella letteratura, nel cinema, nella musica, nel teatro, nell'architettura, nella storia e nella filosofia continentale.

Nel 1942 H. R. Hays descrisse il postmodernismo come una nuova forma letteraria.[12]

Come termine filosofico fu usato per la prima volta da Jean-François Lyotard nell'opera La Condition postmoderne: rapport sur le savoir pubblicata nel 1979, per segnalare la crisi dei grandi ideali che hanno segnato l'epoca moderna del mondo occidentale. Lyotard notava come gruppi diversi di persone utilizzano lo stesso linguaggio per indicare delle realtà molto diverse e soggettive. Ad esempio il termine "verità" assume significati molto diversi se chi lo usa sia un sacerdote, uno scienziato o un artista. Questo comporta che viene a mancare la visione unitaria di un mondo dove invece sono compresenti le più diverse interpretazioni.

Dalla fine degli anni '90, c'è stato un crescente sentimento nella cultura popolare e nel mondo accademico che il postmodernismo "sia passato di moda".[13] Altri sostengono che il postmoderno sia morto nel contesto dell'attuale produzione culturale.[14][15][16]

Esempi di postmodernismo

Lo stesso termine postmodernismo si rifà a diversi significati e si esprime in vari ambiti culturali: per esempio in economia riferendosi alla crisi della modernità nelle società a capitalismo avanzato, caratterizzate da un'economia e una finanza estese globalmente, si evidenzia l'invadenza della pubblicità e della televisione nelle convinzioni personali, ormai incontrollabile e inverificabile in una condizione attuale dove «...internet è quanto di più postmoderno esista su questo pianeta. Il suo effetto più immediato in Occidente pare essere stato la nascita di una generazione che è maggiormente interessata ai social network che alla rivoluzione sociale»[17]. Tuttavia Se deprivilegiamo tutte le posizioni, non possiamo affermare alcuna posizione, pertanto non possiamo prendere parte alla società e quindi, in definitiva, un postmodernismo aggressivo diventa indistinguibile da una specie di inerte conservatorismo. La soluzione postmoderna non servirà più da risposta al mondo nel quale ci ritroviamo a vivere.» [18]

Nel campo delle arti figurative John Watkins Chapman ha suggerito "uno stile postmoderno di pittura" come un modo per allontanarsi dall'impressionismo francese.[19] JM Thompson, nel suo articolo del 1914 su The Hibbert Journal (una rivista filosofica trimestrale), lo usò per descrivere i cambiamenti negli atteggiamenti e le credenze nella critica della religione, scrivendo: "La ragion d'essere del Post-Modernismo è quella di sfuggire alla doppia mentalità del Modernismo, essendo accurato nelle sue critiche estendendolo alla religione e alla teologia, al sentimento cattolico e alla tradizione cattolica. "[20]

Nel 1949 il termine fu usato per descrivere un'insoddisfazione per l'architettura moderna e portò al movimento dell'architettura postmoderna[21] in risposta al movimento architettonico modernista noto come Stile Internazionale. Il postmodernismo in architettura era inizialmente caratterizzato da un riemergere di ornamenti superficiali, riferimenti a edifici circostanti in contesti urbani, riferimenti storici in forme decorative (eclettismo) e angoli non ortogonali.[22]

L'autore Peter Drucker ha suggerito che la trasformazione in un mondo postmoderno è avvenuta tra il 1937 e il 1957 e l'ha descritta come un'era senza nome caratterizzata da uno spostamento verso un mondo concettuale basato su modello, scopo e processo piuttosto che una causa meccanica. Questo spostamento è stato delineato da quattro nuove realtà: l'emergere di una società istruita, l'importanza dello sviluppo internazionale, il declino dello stato-nazione e il crollo della redditività delle culture non occidentali.[23]

Nel 1971, in una conferenza tenuta all'Institute of Contemporary Art di Londra, Mel Bochner descrisse il "post-modernismo" nell'arte come iniziato con Jasper Johns «che per primo rifiutò i dati sensoriali e il singolare punto di vista come base per la sua arte e ha trattato l'arte come un'indagine critica.» [24]

Nel 1996, lo scienziato e psicologo sociale Walter Truett Anderson descrisse il postmodernismo come appartenente a una delle quattro visioni tipologiche del mondo che egli identifica come:

- Ironista postmoderno, in cui vede la verità come costruita socialmente.

- scientifico-razionale, in cui la verità è definita attraverso un'indagine metodica e disciplinata.

- Sociale-tradizionale, in cui la verità si trova nell'eredità della civiltà americana e occidentale.

- Neo-Romantico, in cui la verità si trova attraverso il raggiungimento dell'armonia con la natura o l'esplorazione spirituale del sé interiore.[25]

Sintesi

Il postmoderno è una posizione intellettuale[26] o un modo di dire[27] [28] che rifiuta la possibilità di una conoscenza affidabile,[29][30] nega l'esistenza di una realtà universale e stabile,[31][32][33][34] e incornicia l'estetica e la bellezza in modo arbitrario e soggettivo.[35][36] Può essere descritto come una reazione contro i tentativi scientifici di spiegare la realtà con obiettiva certezza riconoscendo che la realtà è costruita mentre la mente cerca di comprendere le proprie circostanze personali.[37] È caratterizzato da un atteggiamento di scetticismo, ironia o rifiuto nei confronti delle grandi narrazioni e ideologie del modernismo, spesso negando o sfidando la validità dell'indagine scientifica,[38] o declamando l'arbitrarietà dell'estetica delle opere artistiche o di altri artefatti della produzione culturale,[39] o mettendo in discussione varie ipotesi di razionalità illuminista.[40] Inizialmente, il postmoderno era un modo di dire in letteratura e critica letteraria, commentando la natura del testo letterario, il significato, l’ autore il e lettore, la scrittura e la lettura.[41] Il postmoderno si sviluppò tra la metà e la fine del XX secolo attraverso la filosofia, le arti, l'architettura e la critica come un inizio o un rifiuto del modernismo.[32] [42][43]

Il postmodernismo si basa sulla teoria critica, un approccio che affronta le strutture ideologiche, sociali e storiche che modellano e vincolano la produzione culturale.[44] Obiettivi comuni di postmodernismo e teoria critica includono delle nozioni universalistiche di realtà oggettiva, moralità, verità, natura umana, ragione, linguaggio e progresso sociale[40]. Approcci postmodernisti sono stati adottati in una varietà di discipline accademiche e teoriche, tra cui le scienze politiche,[45] la teoria dell'organizzazione,[46] gli studi culturali, la filosofia della scienza, l’economia, la linguistica, l’architettura, il femminismo e la critica letteraria, nonché i movimenti artistici in settori come la letteratura e la musica.

I pensatori postmoderni richiamano spesso l'attenzione sulla natura contingente o socialmente condizionata delle rivendicazioni della conoscenza e dei sistemi di valori, situandole come prodotti di particolari discorsi e gerarchie politiche, storiche o culturali. Di conseguenza, il pensiero postmoderno è ampiamente caratterizzato da tendenze all'autoreferenzialità, al relativismo epistemologico e morale, al pluralismo e all'irriverenza. Il postmodernismo è spesso associato a scuole di pensiero come la decostruzione e il post-strutturalismo.

Le critiche al postmodernismo sono intellettualmente diverse e includono affermazioni secondo cui il postmodernismo promuove l'oscurantismo ed è insignificante, non aggiungendo nulla alla conoscenza analitica o empirica.[47] [48] [49] [50] Alcuni filosofi, a cominciare dal filosofo pragmatico Jürgen Habermas, affermano che coloro che impiegano un discorso postmoderno sono preda di una contraddizione performativa e di un paradosso di autoreferenzialità, poiché la loro critica sarebbe impossibile senza i concetti e i metodi forniti dalla ragione moderna.[51] I conservatori Michael Oakeshott e Leo Strauss consideravano il postmodernismo come un abbandono del progetto razionalista che molti conservatori considerano il prodotto culturale più importante degli umani. Strauss cercò di ripristinare il razionalismo in una versione aristotelica più scettica "incastonata nella realtà ordinaria che gli umani percepivano".[52] Altri hanno affermato che le persone che sono informate sul postmodernismo hanno difficoltà a distinguere i manufatti postmodernisti senza senso da quelli nominalmente autentici.[53][54]

Accademici e storici per lo più descrivono il postmodernismo come una corrente di pensiero caratterizzantesi per la contrapposizione con il modernismo. Il pensiero modernista riconosce un'importanza suprema a ideali come la razionalità, l'oggettività, e il progresso, e ad altre idee di derivazione illuministica, idee caratterizzanti le correnti del positivismo e del realismo ottocentesco. Il postmodernismo si interroga sulla reale esistenza di tali ideali.

In estrema sintesi, l'argomentazione dei postmodernisti[56] sottolinea come le condizioni economiche e tecnologiche della nostra epoca abbiano plasmato una società decentralizzata e dominata dai media, nella quale le idee sono semplici simulacri e solo rappresentazioni autoreferenziali e copie tra di loro, mentre mancano fonti di comunicazione e di senso realmente autentiche, stabili o anche semplicemente oggettive. La globalizzazione, provocata dalle innovazioni nelle comunicazioni, nella produzione industriale e nei trasporti, è spesso citata come una forza che ha portato alla moderna cultura decentralizzata, creando una società globale, interconnessa e culturalmente pluralistica, priva di un reale centro dominante di potere politico, di comunicazione e di produzione intellettuale.

Gli aderenti al pensiero postmoderno spesso rintracciano la fonte dei propri ideali in particolari condizioni economiche e sociali, tra cui il cosiddetto "capitalismo maturo" e la crescita di importanza dei media, sostenendo che tali particolari condizioni abbiano segnato l'inizio di un nuovo periodo storico. In antitesi, numerosi autori sostengono invece che il postmodernismo sia al più un periodo, una variazione, una semplice estensione del modernismo, e non un periodo o un'idea realmente nuovi.

I teorici del postmodernismo ritengono che una società così decentralizzata inevitabilmente generi percezioni e reazioni descritte come postmoderne, come ad esempio il rifiuto della unitarietà della metanarrativa e dell'egemonia, unitarietà vista come falsa e imposta; la rottura dei tradizionali steccati tra i generi, il superamento delle strutture e degli stili tradizionali; lo spodestamento di quelle categorie figlie del logocentrismo e il rifiuto delle altre forme di ordine artificialmente imposto.

I teorici che accettano l'idea della postmodernità come di un distinto periodo ritengono che la società abbia collettivamente rimosso gli ideali del modernismo, sostituendoli con ideali basati sulla reazione alle restrizioni e alle limitazioni di quelli, e per tale ragione sostengono la configurabilità dell'oggi come nuovo periodo storico. Sebbene i caratteri della cultura postmoderna siano talvolta difficili da individuare, i più tra i teorici postmodernisti guardano ai concreti cambiamenti tecnologici ed economici ritenendoli fonti e sintomi del nuovo pensiero.[57]

I critici del postmodernismo affermano che esso non rappresenta una liberazione, ma piuttosto una resa della creatività, e la sostituzione dell'organizzazione strutturale con il sincretismo e il bricolage. Descrivono i postmodernisti come oscurantisti, confusi, e asserenti in campo scientifico argomentazioni di cui si può dimostrare la falsità.

Tale dibattito si colora spesso di forti tinte politiche, atteso che si possono individuare i conservatori come i più feroci critici del postmodernismo. Il dibattito rimane molto serrato, soprattutto sulla configurabilità del periodo attuale come di un nuovo periodo storico distinto da quello moderno. Taluni, peraltro, si sono spinti oltre, sostenendo che la stessa postmodernità sia già finita, essendo definibile l'attuale periodo come postpostmoderno. Tra questi Alan Kirby, nel saggio The Death of Postmodernism, and Beyond[58], afferma la radicale novità della cultura odierna, che egli definisce "pseudo-modernismo" il quale muterà la condizione umana attuale caratterizzata dalla predominante tecnologia.

Teorie e derivazioni

Il postmodernismo utilizzato variamente, fa riferimento o dà origine allo strutturalismo, al post-strutturalismo, alla decostruzione e al post-postmodernismo.

Strutturalismo e post-strutturalismo

Lo strutturalismo era un movimento filosofico sviluppato dagli accademici francesi negli anni '50, in parte in risposta all'esistenzialismo francese[59] e spesso interpretato in relazione al modernismo e all'alto modernismo. I pensatori che sono stati chiamati strutturalisti includono l'antropologo Claude Lévi-Strauss, il linguista Ferdinand de Saussure, il filosofo marxista Louis Althusser e il semiotico Algirdas Greimas. Anche i primi scritti dello psicoanalista Jacques Lacan e del teorico letterario Roland Barthes sono stati definiti strutturalisti. Coloro che hanno iniziato come strutturalisti ma sono diventati post-strutturalisti includono Michel Foucault, Roland Barthes, Jean Baudrillard e Gilles Deleuze. Altri post-strutturalisti includono Jacques Derrida, Pierre Bourdieu, Jean-François Lyotard, Julia Kristeva, Hélène Cixous e Luce Irigaray. I teorici della cultura, i critici e gli intellettuali americani che hanno influenzato includono Judith Butler, John Fiske, Rosalind Krauss, Avital Ronell e Hayden White.

Come gli strutturalisti, i post-strutturalisti partono dal presupposto che le identità, i valori e le condizioni economiche delle persone si determinano a vicenda anziché avere proprietà intrinseche che possono essere comprese isolatamente.[60] Quindi gli strutturalisti francesi si consideravano sposare il relativismo e il costruzionismo. Ma tendevano comunque a esplorare come gli argomenti del loro studio potessero essere descritti, in modo riduttivo, come un insieme di relazioni, schemi o simboli matematici essenziali. (Un esempio è la formulazione algebrica della trasformazione mitologica di Claude Lévi-Strauss in "Lo studio strutturale del mito"[61]).

Le idee postmoderne nella filosofia e nell'analisi della cultura e della società hanno ampliato l'importanza della teoria critica. Sono stati il punto di partenza per le opere di letteratura, architettura e design, oltre ad essere visibili nel marketing/affari e nell'interpretazione di storia, diritto e cultura, a partire dalla fine del XX secolo. Questi sviluppi e rivalutazione dell'intero sistema di valori occidentale (amore, matrimonio, cultura popolare, passaggio dall'economia industriale a quella di servizio) avvenuti dagli anni '50 e '60, con un picco nella rivoluzione sociale del 1968, sono descritti con il termine "postmodernità",[62] in contrapposizione al Postmodernismo, un termine che si riferisce a un'opinione o movimento.[63] Il post-strutturalismo è caratterizzato da nuovi modi di pensare attraverso lo strutturalismo, contrariamente alla forma originale.[64]

Decostruzionismo

Una delle più note preoccupazioni postmoderne è il Decostruzionismo, una teoria filosofica, ma anche una critica letteraria e un'analisi testuale sviluppata da Jacques Derrida.[65] I critici hanno insistito sul fatto che il lavoro di Derrida è radicato in una dichiarazione trovata in Of Grammatology: "Il n'y a pas de hors-texte" (non esiste un testo esterno). Tali critici interpretano erroneamente l'affermazione negando qualsiasi realtà al di fuori dei libri. L'affermazione è in realtà parte di una critica delle metafore "dentro" e "fuori" quando si fa riferimento al testo, ed è corollaria all'osservazione che non c'è anche il "dentro" di un testo.[66] Questa attenzione alla dipendenza non riconosciuta di un testo da metafore e figure incorporate nel suo discorso è caratteristica dell'approccio di Derrida. Il metodo di Derrida a volte implica la dimostrazione che un determinato discorso filosofico dipende da opposizioni binarie o dall'esclusione di termini che il discorso stesso ha dichiarato irrilevanti o inapplicabili. La filosofia di Derrida ha ispirato un movimento postmoderno chiamato decostruttivismo tra gli architetti, caratterizzato da un design che rifiuta i "centri" strutturali e incoraggia il gioco decentralizzato tra i suoi elementi. Derrida interruppe il suo coinvolgimento con il movimento dopo la pubblicazione del suo progetto di collaborazione con l'architetto Peter Eisenman in Chora L Works: Jacques Derrida and Peter Eisenman.[67]

Post-postmodernismo

La connessione tra postmodernismo, postumanesimo e cyborgismo ha portato a una sfida al postmodernismo, per cui i termini "postpostmodernismo" e "postpoststrutturalismo" sono stati coniati per la prima volta nel 2003:[68][69]

«In un certo senso, possiamo considerare il postmodernismo, il postumanesimo, il post-strutturalismo, ecc., Come "l'età del cyborg" della mente sul corpo. La deconferenza è stata un'esplorazione nel post-cyborgismo (cioè ciò che viene dopo l'era postcorporea), e quindi ha esplorato le questioni del post postmoderno, del postpoststrutturalismo e simili. Per comprendere questa transizione dal "pomo" (cyborgismo) al "popo" (postcborgismo) dobbiamo prima comprendere l'era del cyborg stesso.[70]»

Più recentemente il metamodernismo, il post-postmodernismo e la "morte del postmodernismo" sono stati ampiamente discussi: nel 2007 Andrew Hoberek ha notato nella sua introduzione a un numero speciale della rivista Twentieth Century Literature intitolato "After Postmodernism" che "le dichiarazioni della fine del postmodernismo sono diventate un luogo comune critico ". Un piccolo gruppo di critici ha messo in campo una serie di teorie che mirano a descrivere la cultura o la società nella presunta conseguenza del postmodernismo, in particolare Raoul Eshelman (performatismo), Gilles Lipovetsky (ipermodernità), Nicolas Bourriaud (altermodern) e Alan Kirby ( digimodernismo, precedentemente chiamato pseudo-modernismo). Nessuna di queste nuove teorie o etichette ha finora ottenuto un'accettazione molto diffusa. L'antropologa socioculturale Nina Müller-Schwarze offre al neostrutturalismo una possibile direzione.[71] La mostra Postmodernism - Style and Subversion 1970–1990 al Victoria and Albert Museum (Londra, 24 settembre 2011 - 15 gennaio 2012) è stata presentata come la prima mostra che ha documentato il postmodernismo come movimento storico.

Filosofia

Negli anni '70 un gruppo di poststrutturalisti in Francia, in particolare Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, sviluppando una critica radicale della filosofia moderna, che si rifaceva a Nietzsche, Kierkegaard e Heidegger, divenne noto come teorico del movimento postmoderno che negli anni '80 si diffuse in America (Richard Rorty) e nel mondo.[72]

Jacques Derrida

Jacques Derrida è noto per aver sviluppato una forma di analisi semiotica chiamata decostruzione, che egli ha discusso in numerosi testi e sviluppata nel contesto della fenomenologia.[73] [74] [75] Il filosofo francese è una delle figure più importanti associate al post-strutturalismo e alla filosofia postmoderna.[76] [77] [78] e si deve a lui il riesame dei fondamenti della scrittura e le sue conseguenze sulla filosofia in generale; escludendo da questa il linguaggio della metafisica fu promotore di una tecnica analitica che, partendo dalla nozione di Destruktion di Heidegger, divenne nota come Decostruzione. [79]

Michel Foucault

Michel Foucault, filosofo francese, è stato uno storico delle idee, un teorico sociale e critico letterario che inizialmente associato allo strutturalismo, ha creato un'opera che oggi è considerata come appartenente al post-strutturalismo e alla filosofia postmoderna. Il suo lavoro fu fruttuoso anche nel mondo accademico di lingua inglese in un gran numero di discipline tanto che il Times Higher Education Guide lo descrisse nel 2009 come l'autore più citato nel campo umanistico.[80]

Michel Foucault ha introdotto nuovi concetti come "regime discorsivo", o ha ripreso quelli degli antichi filosofi come "episteme" e "genealogia" al fine di spiegare la relazione tra significato, potere e comportamento sociale all'interno degli ordini sociali [81] [82] [83] [84]

Jean-François Lyotard

«Il postmodernismo è incredulità nei confronti delle metanarrazioni[85]»

Jean-François Lyotard (1924 – 1998), in La condizione postmoderna (1979), dedicandosi in particolare al "postmodernismo", definisce l’epoca attuale, anzi il sapere e la cultura di essa, come «postmoderni» anzitutto perché segnati da una crisi profonda: «la crisi delle grandi narrazioni». Grandi narrazioni (récits), grandi racconti, sono stati per Lyotard i sistemi e le prospettive teoriche della modernità: la volontà illuminista di emancipazione dai dogmi religiosi, l’idea hegeliana di una fine della storia nel trionfo della razionalità, le ideologie egualitarie e totalizzanti (socialismo, comunismo), lo sviluppo dell’economia e della ricchezza, l’onnipotenza della scienza e della tecnica, l’idea di una giustizia universale.

Ora, rispetto a questi grandi ideali (che Lyotard definisce «metanarrazioni») capaci di dare un senso e una legittimità alla nostra esistenza, il «postmoderno» segna un momento di crisi irreversibile, di disincanto, di «incredulità». Di fronte alla complessità crescente della società informatizzata che moltiplica le conoscenze in una miriade di argomenti specialistici, il sapere tradizionale – la sua capacità di legittimare pratiche discorsive, teoriche, ideologiche, politiche dando vita ai sistemi autosufficienti dell’Ottocento – comincia a sgretolarsi.

Il sapere contemporaneo sembra piuttosto segnare un’esplosione di quei sistemi: ciò che Lyotard definisce come «funzione narrativa», cioè l’importanza anche emotiva o psicologica che potevano avere sul soggetto quelle universali sistemazioni di pensiero perde «i grandi eroi, i grandi pericoli, i grandi peripli ed i grandi fini» disperdendosi «in una nebulosa di elementi linguistici narrativi» diversi tra loro, talora incompatibili, comunque irriducibili ad un progetto unitario. E tuttavia quest’età dell’incredulità non produce solo conseguenze negative, non è solo un’età del «disincanto» o dell’incertezza assoluta ma la nostra è anche un’età creativa, dinamica, attenta alle differenze ed alle eterogeneità dei soggetti.

In contrapposizione alle ideologie moderniste e alle utopie illuministe, il postmodernismo dunque ne dichiara la fine e avanza la necessità di una reinterpretazione della storia libera da ogni finalismo, rifacendosi in ambito creativo non tanto ad un nuovo stile quanto alla ripresa di forme estetiche del passato ritenendo degne di considerazione allo stesso modo le opere eminenti e quelle della cultura di massa.[86] In senso letterale il concetto di postmodernismo contiene il senso di una posteriorità nei confronti del moderno, ma non tanto in senso cronologico quanto vuole "indica[re] piuttosto un diverso modo di rapportarsi al moderno, che non è né di opposizione (antimoderno) né di superamento (ultramoderno)".[87] Il concetto viene applicato a diversi settori culturali: nella teoria critica, in filosofia, design, architettura, arte, musica, letteratura, religione, psicologia, sociologia, cinema ed anche videogiochi.[88][89]

Richard Rorty

Richard Rorty sostiene che la filosofia analitica contemporanea imita erroneamente i metodi scientifici e denuncia le tradizionali prospettive epistemologiche del rappresentazionalismo e della teoria della corrispondenza che si basano sull'indipendenza dei conoscitori e degli osservatori dai fenomeni e sulla passività dei fenomeni naturali in relazione alla coscienza. [90]

Jean Baudrillard

Jean Baudrillard, in Simulacri e simulazione [91], ha introdotto il concetto secondo cui la realtà o il principio di "Reale" è cortocircuitato dall'intercambiabilità dei segni in un'era i cui atti comunicativi e semantici sono dominati dai media elettronici e dalle tecnologie digitali. Baudrillard propone l'idea che, in tale stato, in cui i soggetti sono distaccati dai risultati di eventi (politici, letterari, artistici, personali o di altro tipo), questi accadimenti non esercitano più una particolare influenza sull'argomento né hanno un contesto identificabile; hanno quindi l'effetto di produrre indifferenza diffusa, distacco e passività nelle popolazioni industrializzate. Sosteneva che un flusso costante di apparenze e riferimenti senza conseguenze dirette per gli spettatori o i lettori potrebbe alla fine rendere indiscernibile la divisione tra apparenza e oggetto, risultando, ironicamente, nella "scomparsa" dell'umanità in ciò che è, in effetti, un virtuale o uno stato olografico, composto solo di apparenze. Per Baudrillard, "la simulazione non è più quella di un territorio, un essere referenziale o una sostanza. È la generazione di modelli di un reale senza origine o una realtà: un iperreale".[92]

Fredric Jameson

Fredric Jameson iniziò uno dei primi trattamenti teorici espansivi del postmodernismo come periodo storico, come una tendenza intellettuale e un fenomeno sociale successivamente ampliato come Postmodernismo, o The Cultural Logic of Late Capitalism (1991) in una serie di conferenze al Whitney Museum, .[93]

Douglas Kellner

In Analysis of the Journey, una rivista nata dal postmodernismo, Douglas Kellner insiste sul fatto che le «ipotesi e le procedure della teoria moderna» devono essere dimenticate. Kellner si riferisce agli studi scientifici e tecnologici come una parte importante della sua analisi evidenziando che la teoria altrimenti sarebbe incompleta.

L'evento degli attacchi dell'11 settembre agli Stati Uniti d'America è il catalizzatore del suo pensiero che intende l'attentato al World Trade Center come una pianificata distruzione di "simboli della globalizzazione". Egli si domanda quindi se gli attacchi possano essere compresi solo come una forma limitata di teoria postmoderna.[94] e conclude che il postmodernismo stesso stabilirà quali esperienze spiegheranno la realtà come oggi la conosciamo.[95]

Zygmunt Bauman

Il sociologo Zygmunt Bauman ha dato un grande contributo interpretativo in merito ai comportamenti sociali nell'era della postmodernità. Il suo pensiero liquido spiega efficacemente la perdita di punti saldi della società nel suo insieme.[96]

Manifestazioni

Architettura

L'idea del postmodernismo in architettura è nata come risposta alla percezione di cecità e al fallito utopismo del movimento moderno. L'architettura moderna, come stabilita e sviluppata da Walter Gropius e Le Corbusier, era focalizzata su:

- la ricerca di una perfezione ideale percepita;

- la tentata armonia di forma e funzione; [97]

- l’eliminazione dell’"ornamento frivolo". [98] [99]

- Sostenevano un'architettura che rappresentava lo spirito dell'epoca come rappresentata da una tecnologia all'avanguardia, che si trattasse di aeroplani, automobili, transatlantici o persino silos di grano apparentemente senza arte.[100] Il modernista Ludwig Mies van der Rohe è associato alla frase "less is more".

I critici del modernismo:

- sostenevano che gli attributi di perfezione e minimalismo sono essi stessi soggettivi;

- hanno sottolineato gli anacronismi nel pensiero moderno;

- hanno messo in dubbio i vantaggi della sua filosofia. [101]

Gli studi intellettuali riguardanti il postmoderno e l'architettura sono strettamente legati agli scritti del critico-architetto Charles Jencks, a partire dalle lezioni dei primi anni '70 e dal suo saggio "L'ascesa dell'architettura moderna post" del 1975.[102] La sua opera migliore, tuttavia, è il libro The Language of Post-Modern Architecture, pubblicato per la prima volta nel 1977 uscendo per sette edizioni.[103] Jencks sottolinea che il postmodernismo (come il modernismo) varia per ogni campo dell'arte e che per l'architettura non è solo una reazione al modernismo, ma ciò che definisce una doppia codifica: "Doppia codifica: la combinazione di tecniche moderne con qualcos'altro (di solito un edificio tradizionale) per consentire all'architettura di comunicare con il pubblico a una minoranza interessata, di solito altri architetti."[104]Nel loro libro" Revisiting Postmodernism ", Terry Farrell e Adam Furman sostengono che il postmodernismo ha portato un aspetto più gioioso e sensuale come esperienza nella cultura, in particolare nell'architettura.[105]

Pianificazione urbanistica

Il modernismo ha cercato di progettare e pianificare delle città che seguissero la logica del nuovo modello di produzione industriale in serie; passando a soluzioni su larga scala, standardizzazione estetica e soluzioni di progettazione prefabbricate.[106] Il modernismo ha eroso la vita urbana a causa della sua incapacità di riconoscere le differenze e mirare a paesaggi omogenei (Simonsen 1990, 57). Il libro di Jane Jacobs del 1961 The Death and Life of Great American Cities[107] fu una critica sostenuta della pianificazione urbana come si era sviluppata all'interno del Modernismo e segnò una transizione dalla modernità alla postmodernità nel pensare alla pianificazione urbana (Irving 1993, 479).

Si dice che la transizione dal Modernismo al Postmodernismo sia avvenuta alle 15:32 del 15 luglio 1972, quando Pruitt – Igoe; uno sviluppo abitativo per persone a basso reddito a St. Louis progettato dall'architetto Minoru Yamasaki, che era stata una versione premiata della "macchina per la vita moderna" di Le Corbusier, era ritenuto inabitabile ed era stato demolito (Irving 1993, 480). Da allora, il postmodernismo ha coinvolto delle teorie che abbracciano e mirano a creare diversità. Esaltandò l'incertezza, la flessibilità e il cambiamento (Hatuka & D'Hooghe 2007) e rifiutando l'utopismo mentre si abbraccia un modo utopico di pensare e agire.[108] La postmodernità della "resistenza" cerca di decostruire il modernismo ed è una critica delle origini senza necessariamente ritornare ad esse (Irving 1993, 60). Come risultato del postmodernismo, i pianificatori sono molto meno inclini a rivendicare fermamente l'esistenza di un unico "modo giusto" di impegnarsi nella pianificazione urbana e sono più aperti a diversi stili e idee su "come pianificare" (Irving 474).[106][108] [109][110]

Lo studio dell'urbanistica postmoderna stessa, ovvero il modo postmoderno di creare e perpetuare la forma urbana, e l'approccio postmoderno alla comprensione della città fu aperto negli anni '80 da quella che si potrebbe chiamare la "Los Angeles School of Geography" incentrata sull'UCLA Dipartimento di Pianificazione negli anni '80, dove la contemporanea Los Angeles era considerata la città postmoderna per eccellenza, in contrapposizione a quelle che erano state le idee dominanti della Scuola di Chicago formata negli anni '20 all'Università di Chicago, con il suo quadro di "ecologia urbana" e la sua enfasi su aree funzionali di utilizzo all'interno di una città e "circoli concentrici" per comprendere l'ordinamento di diversi gruppi di popolazione[111]. Edward Soja della Los Angeles School ha unito le prospettive marxiste e postmoderne e si è concentrato sui cambiamenti economici e sociali (globalizzazione, specializzazione, industrializzazione / deindustrializzazione, neoliberalismo, migrazione di massa) che hanno portato alla creazione di grandi città-regioni con il loro substrato di gruppi di popolazione e usi economici[111][112].

Arte

L'arte postmoderna è un corpo di movimenti artistici che hanno cercato di contraddire alcuni aspetti del modernismo o alcuni aspetti che sono emersi o si sono sviluppati in seguito. La produzione culturale che si manifesta come intermedia, arte dell'installazione, arte concettuale, esposizione decostruzionista e multimedia, in particolare con video, è descritta come postmoderna.[113]

Grafica

La prima menzione del postmodernismo come elemento di design grafico apparve sulla rivista britannica "Design".[114] Una caratteristica del design grafico postmoderno è che "retrò, techno, punk, grunge, beach, parodia e pastiche erano tutte tendenze vistose. Ognuna aveva i suoi siti e luoghi, detrattori e sostenitori". [115]

Letteratura

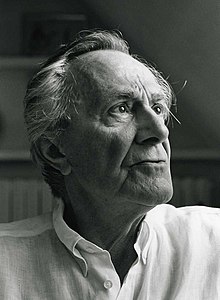

Il racconto di Jorge Luis Borges (1939), Pierre Menard, autore del Chisciotte, è spesso considerato come la previsione del postmodernismo[116] ed è un esempio di parodia finale.[117] Samuel Beckett è anche considerato un importante precursore. I romanzieri che sono comunemente collegati alla letteratura postmoderna includono Vladimir Nabokov, William Gaddis, Umberto Eco, Pier Vittorio Tondelli, John Hawkes, William S. Burroughs, Giannina Braschi, Kurt Vonnegut, John Barth, Jean Rhys, Donald Barthelme, EL Doctorow, Richard Kalich, Jerzy Kosiński, Don DeLillo, Thomas Pynchon [118] (l'opera di Pynchon è stata anche descritta come "high modern"[119]), Ishmael Reed, Kathy Acker, Ana Lydia Vega, Jáchym Topol e Paul Auster.

Nel 1971, lo studioso arabo-americano Ihab Hassan pubblicò The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature, una prima opera di critica letteraria da una prospettiva postmoderna in cui l'autore traccia lo sviluppo di quella che chiama "letteratura del silenzio" attraverso il Marchese de Sade, Franz Kafka, Ernest Hemingway, Samuel Beckett e molti altri, compresi sviluppi come il Teatro dell'Assurdo e il nouveau roman.

In Postmodernist Fiction (1987), Brian McHale descrive in dettaglio il passaggio dal modernismo al postmodernismo, sostenendo che il primo è caratterizzato da un dominio epistemologico e che le opere postmoderne si sono sviluppate dal modernismo e si occupano principalmente di questioni di ontologia.[120] Il secondo libro di McHale, Constructing Postmodernism (1992), fornisce letture di narrativa postmoderna e alcuni scrittori contemporanei che vanno sotto l'etichetta di cyberpunk. "What Was Postmodernism?" Di McHale (2007)[121] segue l'esempio di Raymond Federman nell'usare il tempo passato quando si parla di postmodernismo.

Musica

Jonathan Kramer ha scritto che le composizioni musicali d'avanguardia (che alcuni considererebbero moderniste piuttosto che postmoderne) "sfidano più che sedurre l'ascoltatore e si estendono con mezzi potenzialmente inquietanti l'idea stessa di cosa sia la musica".[122] L'impulso postmoderno nella musica classica nacque negli anni '60 con l'avvento del minimalismo musicale. Compositori come Terry Riley, Henryk Górecki, Bradley Joseph, John Adams, Steve Reich, Philip Glass, Michael Nyman e Lou Harrison hanno reagito al percepito elitarismo e al suono dissonante del modernismo accademico atonale producendo musica con trame semplici e armonie relativamente consonanti, mentre altri, in particolare John Cage, hanno sfidato le narrazioni prevalenti di bellezza e obiettività comuni al modernismo.

L'autore del postmodernismo, Dominic Strinati, ha osservato che è anche importante "includere in questa categoria le cosiddette innovazioni musicali "art rock" e il mix di stili associati a gruppi come Talking Heads e artisti come Laurie Anderson, insieme alla "reinvenzione della discoteca" autocosciente dei Pet Shop Boys ".[123]

Diverse definizioni di postmodernismo

- "La teoria del rifiutare le teorie", Tony Cliff

- "La narrativa postmodernista si caratterizza per il disordine temporale, il disprezzo della narrazione lineare, la commistione delle forme e la sperimentazione nel linguaggio", Barry Lewis, Kazuo Ishiguro

- "Il postmodernismo sguazza, si immerge, nelle frammentate e caotiche correnti del cambiamento come se non esistesse che cambiamento", David Harvey, The Condition of Postmodernity, Oxford, Basil Blackwell, 1989.[124][125][126]

- "Si potrebbe dire che ogni era abbia la sua postmodernità, e che ogni era abbia la sua forma di manierismo (infatti, mi chiedo se "postmodernismo" non sia semplicemente una forma moderna di *Manierismo*...). Credo che ogni era raggiunga momenti di crisi come quelli descritti da Nietzsche nella seconda delle Considerazioni inattuali, quando tratta della pericolosità dello studio della storia (Storiografia). La sensazione che il passato ci stia incatenando, confondendo, ricattando", Umberto Eco, A Correspondence on Post-modernism con Stefano Rosso in Hoesterey, op. cit., pp. 242–3[124][127]

- "[...] Credo tuttavia che il postmoderno non sia una tendenza circoscrivibile cronologicamente, ma una categoria spirituale, o meglio un Kunstwollen, un modo di operare", Umberto Eco[128]

Critiche

Le critiche al postmodernismo sono intellettualmente diverse, inclusa la tesi secondo cui il postmodernismo non ha senso e promuove l'oscurantismo.

In parte in riferimento al postmodernismo, il filosofo inglese conservatore Roger Scruton scrisse: "Uno scrittore che afferma che non ci sono verità, o che tutta la verità è “semplicemente relativa", ti sta chiedendo di non credergli."[129] Allo stesso modo, Dick Hebdige ha criticato la vaghezza del termine, elencando un lungo elenco di concetti altrimenti non correlati che le persone hanno designato come" postmodernismo ", da "l'arredamento di una stanza" o "un graffio" "video", per paura dell'armageddon nucleare e dell’"implosione del significato", e affermava che tutto ciò che poteva significare tutte quelle cose erano "una parola d'ordine".[130]

Il linguista e filosofo Noam Chomsky ha affermato che il postmoderno non ha senso perché non aggiunge nulla alla conoscenza analitica o empirica. Si chiede perché gli intellettuali postmodernisti non rispondano come le persone in altri campi quando gli viene chiesto: "quali sono i principi delle loro teorie, su quali prove si basano, cosa spiegano che non era già ovvio, ecc.? ... Se [queste richieste] non possono essere soddisfatte, suggerirei il ricorso al consiglio di Hume in circostanze simili: "alle fiamme".[131]

Il filosofo cristiano William Lane Craig ha dichiarato: "L'idea che viviamo in una cultura postmoderna è un mito. In effetti, una cultura postmoderna è un'impossibilità; sarebbe assolutamente invivibile. Le persone non sono relativiste quando si tratta di scienza, ingegneria e tecnologia; piuttosto, sono relativisti e pluralisti in materia di religione ed etica. Ma, naturalmente, questo non è postmodernismo; è modernismo! "[132]

L'accademica e esteta americana Camille Paglia ha dichiarato: "Il risultato finale di quattro decenni di postmodernismo che permea il mondo dell'arte è che ci sono pochissimi lavori interessanti o importanti in questo momento nelle belle arti. L'ironia è stata una posizione audace e creativa quando Duchamp ha creato ma ora è una strategia completamente banale, esausta e noiosa. Ai giovani artisti è stato insegnato a essere "cool" e "alla moda" e quindi dolorosamente autocoscienti. Non sono incoraggiati a essere entusiasti, emotivi e visionari. Sono stati tagliati fuori dalla tradizione artistica dallo scetticismo paralizzato sulla storia secondo il quale sono stati insegnati da postmodernisti ignoranti e solipsistici, in breve, il mondo dell'arte non potrà mai rivivere fino a quando il postmodernismo non svanirà. Il postmodernismo è una piaga per la mente e il cuore."[133]

Il filosofo tedesco Albrecht Wellmer ha affermato che "il massimo del postmodernismo potrebbe essere visto come una forma di autocritica -scettica, ironica, ma inesorabile - di modernismo; un modernismo al di là dell'utopismo, dello scientismo e del fondazionalismo; in breve un modernismo postmetafisico". [134]

Una critica formale e accademica al postmoderno può essere trovata in Beyond the Hoax dal professore di fisica Alan Sokal e in Fashionable Nonsense del fisico belga Sokal e Jean Bricmont, entrambi i libri parlano del cosiddetto affare Sokal. Nel 1996, Sokal scrisse un articolo deliberatamente privo di senso[135] in uno stile simile agli articoli postmodernisti, fu accettato per la pubblicazione dalla rivista postmoderna di studi culturali, Social Text. Lo stesso giorno dell'uscita ha pubblicato un altro articolo in un'altra rivista che spiega la bufala dell'articolo sul testo sociale.[136][137] Il filosofo Thomas Nagel ha sostenuto Sokal e Bricmont, descrivendo il loro libro Fashionable Nonsense come costituito in gran parte da "ampie citazioni di incomprensibilità scientifica di intellettuali francesi di marca, insieme a spiegazioni stranamente pazienti del perché è incomprensibile"[138] e concordando sul fatto che "sembra esserci qualcosa nella scena parigina che è particolarmente ospitale per la verbosità spericolata."[139]

Un esempio più recente della difficoltà di distinguere i manufatti insensati dai vera studi postmoderni è l'affare Grievance Studies.[140]

Lo psicoterapeuta e filosofo francese Félix Guattari, spesso considerato un "postmoderno", ha respinto le sue ipotesi teoriche sostenendo che le visioni strutturalista e postmoderna del mondo non erano abbastanza flessibili da cercare allo stesso tempo spiegazioni in ambiti psicologici, sociali e ambientali.[141]

Il marxista britannico di origine zimbawese Alex Callinicos afferma che il postmodernismo "riflette la generazione rivoluzionaria delusa del '68 e l'incorporazione di molti dei suoi membri nella" nuova classe media "professionale e gestionale. È meglio leggere come un sintomo di frustrazione politica e di mobilità sociale piuttosto che un significativo fenomeno intellettuale o culturale a sé stante. "[142]

Christopher Hitchens nel suo libro, Why Orwell Matters, scrive, sostenendo l'espressione semplice, chiara e diretta delle idee, "La tirannia dei postmodernisti logora le persone per noia e per prosa semi-letterata".[143]

Il filosofo analitico Daniel Dennett ha dichiarato: "Il postmoderno, la scuola del pensiero che ha proclamato che non ci sono verità, solo interpretazioni si è ampiamente diffusa nell'assurdità, ma ha lasciato dietro di sé una generazione di accademici nelle discipline umanistiche disabili dalla loro sfiducia dell'idea stessa della verità e della loro mancanza di rispetto per l'evidenza, accontentandosi di "conversazioni" in cui nessuno ha torto e nulla può essere confermato, affermato solo con qualunque stile si possa cogliere ".[144]

Lo storico americano Richard Wolin fa risalire le origini del postmodernismo alle radici intellettuali del fascismo, scrivendo che "il postmodernismo è stato alimentato dalle dottrine di Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Maurice Blanchot e Paul de Man — che hanno prefigurato o ceduto al proverbiale fascino intellettuale per il fascismo. "[145]

Daniel A. Farber e Suzanna Sherry hanno criticato il postmodernismo per aver ridotto la complessità del mondo moderno a un'espressione di potere e per aver minato verità e ragione:

Se l'era moderna inizia con l'Illuminismo europeo, l'era postmoderna che affascina i multiculturalisti radicali inizia con il suo rifiuto. Secondo i nuovi radicali, le idee ispirate all'Illuminismo che hanno precedentemente strutturato il nostro mondo, in particolare le parti legali e accademiche di esso, sono una frode perpetrata e perpetuata dai maschi bianchi per consolidare il proprio potere. Chi non è d'accordo non è solo cieco ma bigotto. L'obiettivo dell'Illuminismo di una base oggettiva e ragionata per conoscenza, merito, verità, giustizia e simili è un'impossibilità: "l'obiettività", nel senso standard di giudizio che trascendono le prospettive individuali, non esiste. Il motivo è solo un'altra parola in codice per le visualizzazioni dei privilegiati. L'Illuminismo stesso ha semplicemente sostituito una visione socialmente costruita della realtà con un'altra, confondendo il potere con la conoscenza. Non c'è altro che potere.[146]

Richard Caputo, William Epstein, David Stoesz e Bruce Thyer considerano il postmodernismo un "vicolo cieco nell'epistemologia del lavoro sociale". Essi scrivono:

Il postmoderno continua ad avere un'influenza dannosa sul lavoro sociale, mettendo in discussione l'Illuminismo, criticando i metodi di ricerca consolidati e sfidando l'autorità scientifica. La promozione del postmodernismo da parte degli editori di Social Work e del Journal of Social Work Education ha elevato il postmodernismo, mettendolo alla pari con la ricerca teoricamente guidata e basata empiricamente. L'inclusione del postmodernismo nella politica educativa del 2008 e gli standard di accreditamento del Consiglio sull'educazione del lavoro sociale e il suo seguito del 2015 erodono ulteriormente la capacità di formazione della conoscenza degli educatori del servizio sociale. In relazione ad altre discipline che hanno sfruttato metodi empirici, la statura del lavoro sociale continuerà a diminuire fino a quando il postmodernismo non sarà rifiutato a favore di metodi scientifici per la generazione di conoscenza.[147]

H. Sidky ha sottolineato ciò che vede come diversi "difetti intrinseci" di una prospettiva post-moderna di antiscienza, inclusa la confusione dell'autorità della scienza (prove) con lo scienziato che trasmette la conoscenza; la sua affermazione contraddittoria che tutte le verità sono relative; e la sua ambiguità strategica. Vede gli approcci anti-scientifici e pseudo-scientifici del XXI secolo alla conoscenza, in particolare negli Stati Uniti, radicati in un "assalto accademico decennale alla scienza postmoderna":

Molti di coloro che sono stati indottrinati nell'anti-scienza postmoderna sono diventati leader politici e religiosi conservatori, politici, giornalisti, redattori di giornali, giudici, avvocati e membri dei consigli comunali e dei consigli scolastici. Purtroppo, hanno dimenticato gli alti ideali dei loro insegnanti, tranne per il fatto che la scienza è falsa.[148]

Note

- ^ Hutcheon, Linda: A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction. New York: Routledge, 1988, pp. 3-21

- ^ McHale, Brian: Postmodern Fiction, London: Methuen, 1987.

- ^ Lyotard, Jean-François, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Minneapolis: University of Minneapolis Press 1984

- ^ Baudrillard, Jean: “Simulacra and Simulations.” In: Jean Baudrillard. Selected Writings. Stanford: Stanford University Press 1988, pp. 166-184.

- ^ (EN) Johannes Willem Bertens, Hans Bertens e Douwe Fokkema, International Postmodernism: Theory and Literary Practice, John Benjamins Publishing, 1997, ISBN 978-90-272-3445-2. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ Merriam Webster's Collegiate Dictionary, 2004

- ^ Madsen, Deborah (1995). Postmodernism: A Bibliography. Amsterdam; Atlanta, Georgia: Rodopi.

- ^ Bell, Bernard Iddings (1926). Postmodernism and Other Essays. Milwaukie: Morehouse Publishing Company.

- ^ (EN) Arnold Joseph Toynbee e Royal Institute of International Affairs, A study of history, Oxford University Press, 1961. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ Barth, John: “The Literature of Exhaustion.” The Atlantic Monthly, August 1967, pp. 29-34.

- ^ Huyssen, Andreas: After the Great Divide. Modernism, Mass Culture, Postmodernism. Bloomington: Indiana University Press, 1986, p. 188.

- ^ (EN) Arris Dorsey &, Origins of Sociological Theory, Scientific e-Resources, 30 novembre 2018, ISBN 978-1-83947-426-2. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ Potter, Garry and Lopez, Jose (eds.): After Postmodernism: An Introduction to Critical Realism. London: The Athlone Press 2001, p. 4.

- ^ Reconstruction 12.4 (2013): Open Issue Title, editors Alan Ramón Clinton), su web.archive.org, 23 febbraio 2013. URL consultato il 10 maggio 2020 (archiviato dall'url originale il 23 febbraio 2013).

- ^ The Death of Postmodernism And Beyond | Issue 58 | Philosophy Now, su philosophynow.org. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ (EN) Postmodernism is dead. What comes next? - Literature, su TLS. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ Edward Docx, la Repubblica, 3 settembre 2011

- ^ Edward Docx, op.cit)

- ^ Hassan, Ihab, The Postmodern Turn, Essays in Postmodern Theory and Culture, Ohio University Press, 1987. p. 12ff.

- ^ Thompson, J. M. "Post-Modernism," The Hibbert Journal. Vol XII No. 4, July 1914. p. 733

- ^ Encyclopædia Britannica, 2004

- ^ (EN) Isaac Seah, Post Modernism in Architecture. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ Drucker, Peter F. (1957). Landmarks of Tomorrow. New York: Harper Brothers. Retrieved 2 August 2015.

- ^ Bochner, Mel (2008). Solar System & Rest Rooms: Writings and Interviews 1965--2007. USA: The MIT Press. p. 91. ISBN 9780262026314.

- ^ Walter Truett Anderson (1996). The Fontana Postmodernism Reader.

- ^ Bauman, Zygmunt (1992). Intimations of postmodernity. London New York: Routledge. p. 26. ISBN 9780415067508.

- ^ Nuyen, A.T., 1992. The Role of Rhetorical Devices in Postmodernist Discourse. Philosophy & Rhetoric, pp.183-194.

- ^ Torfing, Jacob (1999). New theories of discourse : Laclau, Mouffe, and Z̆iz̆ek. Oxford, UK Malden, Mass: Blackwell Publishers. ISBN 0631195572.

- ^ Goldman, Alvin (1999). Knowledge in a social world. Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press. ISBN 0198238207.

- ^ Marcel Kuntz, The postmodern assault on science, in EMBO Reports, vol. 13, n. 10, 2012-10, pp. 885–889, DOI:10.1038/embor.2012.130. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, The American Heritage Dictionary entry: postmodernism, su www.ahdictionary.com. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ a b (EN) Postmodernism | Definition of Postmodernism by Lexico, su Lexico Dictionaries | English. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ Ozumba, G. O. (2017). "Chapter 7: Post-modernism and logic: Is it a wolf-sheep or dog-cat relationship?". Critical essays on postmodernism. Makurdi - Benue State: Mikro Ticha & Associates. ISBN 978-1326912314.

- ^ (EN) How French “Intellectuals” Ruined the West: Postmodernism and Its Impact, Explained, su Areo, 27 marzo 2017. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ Friedland, Roger (2004). Matters of culture : cultural sociology in practice. Cambridge, England / New York, New York: Cambridge University Press. p. 298. ISBN 0521791626.

- ^ Wolff, Janet (1993). The social production of art. New York: New York University Press. ISBN 0814792707.

- ^ Glossary Definition: Postmodernism, su www.pbs.org. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ Koshul, Basit (2005). The postmodern significance of Max Weber's legacy : disenchanting disenchantment. New York, New York: Palgrave Macmillan. pp. 46–47. ISBN 1403967849.

- ^ Crowther, Paul (1993). Critical aesthetics and postmodernism. Oxford, New York: Clarendon Press Oxford University Press. ISBN 0198240376.

- ^ a b (EN) postmodernism | Definition, Doctrines, & Facts, su Encyclopedia Britannica. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ Lyotard, Jean-François (1989). The Lyotard reader. Oxford, UK / Cambridge, Massachusetts: Blackwell. ISBN 0631163395.

- ^ Wayback Machine (PDF), su web.archive.org, 8 ottobre 2015. URL consultato il 10 maggio 2020 (archiviato dall'url originale l'8 ottobre 2015).

- ^ postmodern. The American Heritage® Dictionary of the English Language: Fourth Edition. 2000., su web.archive.org, 9 dicembre 2008. URL consultato il 10 maggio 2020 (archiviato dall'url originale il 9 dicembre 2008).

- ^ Kellner, Douglas (1995). Media culture : cultural studies, identity, and politics between the modern and the postmodern. London / New York: Routledge. ISBN 0415105692.

- ^ Hutcheon, Linda (2002). The politics of postmodernism. London New York: Routledge. ISBN 9780203426050.

- ^ Hatch, Mary (2013). Organization theory : modern, symbolic, and postmodern perspectives. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0199640379.

- ^ Hicks, Stephen (2011). Explaining postmodernism : skepticism and socialism from Rousseau to Foucault. Roscoe, Illinois: Ockham's Razor Publishing. ISBN 978-0983258407.

- ^ Brown, Callum (2013). Postmodernism for historians. London: Routledge. ISBN 9781315836102.

- ^ Bruner, Edward M., Abraham Lincoln as Authentic Reproduction: A Critique of Postmodernism (PDF), in American Anthropologist, 96 (2), 1994, pp. 397–415.

- ^ Callinicos, Alex (1989). Against postmodernism : a marxist critique. Cambridge: Polity Press. ISBN 0745606148.

- ^ Habermas, Jürgen (1987). The philosophical discourse of modernity : twelve lectures. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. ISBN 0262581027.

- ^ Devigne, Robert (1994). "Introduction". Recasting conservatism : Oakeshott, Strauss, and the response to postmodernism. New Haven, Connecticut: Yale University Press. ISBN 0300068689.

- ^ Sokal, Alan (1999). Intellectual impostures : postmodern philosophers' abuse of science. London: Profile. ISBN 1861971249.

- ^ (EN) Richard Dawkins, Postmodernism disrobed, in Natur, vol. 394, n. 6689, 1998-12, pp. 141–143, DOI:10.1038/28089. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ Arianna Editrice - Roberto Pecchioli, La condizione postmoderna

- ^ Scott Lash, Modernismo e postmodernismo. I mutamenti culturali delle società complesse, Armando Editore, 2000

- ^ F. Jameson, Il postmoderno o la logica culturale del tardo capitalismo, Milano, Garzanti, 1989.

- ^ The Death of Postmodernism, and Beyond

- ^ Kurzweil, Edith (2017). The age of structuralism : from Lévi-Strauss to Foucault. London: Routledge. ISBN 9781351305846.

- ^ Lévi-Strauss, Claude (1963). Structural Anthropology (I ed.). USA: New York: Basic Books. p. 324. ISBN 046509516X. Lévi-Strauss, citando D'Arcy Westworth Thompson afferma: "A coloro che mettono in dubbio la possibilità di definire le interrelazioni tra entità la cui natura non è completamente compresa, risponderò con il seguente commento di un grande naturalista: In una parte molto ampia di morfologia, il nostro compito essenziale risiede nel confronto delle forme correlate piuttosto che nella definizione precisa di ciascuna; e la deformazione di una figura complicata può essere un fenomeno di facile comprensione, sebbene la figura stessa debba essere lasciata non analizzata e indefinita ".

- ^ (EN) Claude Levi-strauss, Structural Anthropology, Basic Books, 5 agosto 2008, ISBN 978-0-7867-2443-7. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ TRANS Nr. 11: Paul Michael Lützeler (St. Louis): From Postmodernism to Postcolonialism, su www.inst.at. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ Sarup, Madan (1993). An introductory guide to post-structuralism and postmodernism. Athens: University of Georgia Press. ISBN 0820315311.

- ^ Kaya Yilmaz, Postmodernism and its Challenge to the Discipline of History: Implications for History Education, in Educational Philosophy and Theory, vol. 42, n. 7, 1º gennaio 2010, pp. 779–795, DOI:10.1111/j.1469-5812.2009.00525.x. URL consultato il 10 maggio 2020.

- ^ Culler, Jonathan (2008). On deconstruction : theory and criticism after structuralism. London: Routledge. ISBN 9780415461511.

- ^ Derrida (1967), Of Grammatology, Part II, Introduction to the "Age of Rousseau," section 2 "...That Dangerous Supplement...", title, "The Exorbitant Question of Method", pp. 158–59, 163.

- ^ Peeters, Benoît. Derrida: A Biography, pp. 377–8, translated by Andrew Brown, Polity Press, 2013, ISBN 9780745656151

- ^ Steve Mann, Decon2 (Decon Squared): Deconstructing Decontamination, in Leonardo, vol. 36, n. 4, 2003, pp. 285–290. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ (EN) Heidi A. Campbell, Postcyborg Ethics: A New Way to Speak of Technology, su www.ingentaconnect.com, 1º dicembre 2006. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ (EN) Steve Mann, James Fung e Mark Federman, PanopDecon: deconstructing, decontaminating, and decontextualizing panopticism in the postcyborg era, in Surveillance & Society, vol. 1, n. 3, 2003, pp. 375–398, DOI:10.24908/ss.v1i3.3346. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ Müller Schwarze, Nina 2015 The Blood of Victoriano Lorenzo: An Ethnography of the Cholos of Northern Coclé Province. Jefferson, North Carolina: McFarland Press.

- ^ The Postmodern Turn in Philosophy: Theoretical Provocations and Normative Deficits by Steven Best and Douglas Kellner, su pages.gseis.ucla.edu. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ (EN) Jacques Derrida | Biography, Books, & Facts, su Encyclopedia Britannica. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ (EN) Dawne McCance, Derrida on Religion: Thinker of Differance, Routledge, 5 dicembre 2014, ISBN 978-1-317-49093-7. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ (EN) Michael A. Peters e Gert Biesta, Derrida, Deconstruction, and the Politics of Pedagogy, Peter Lang, 2009, ISBN 978-1-4331-0009-3. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ (EN) Lawrence D. Kritzman, Brian J. Reilly e M. B. DeBevoise, The Columbia History of Twentieth-century French Thought, Columbia University Press, 2006, ISBN 978-0-231-10790-7. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ (EN) Mark Poster, Critical Theory and Poststructuralism: In Search of a Context, Cornell University Press, 15 maggio 2019, ISBN 978-1-5017-4618-5. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ (EN) Vincent B. Leitch, Postmodernism - Local Effects, Global Flows, SUNY Press, 1º gennaio 1996, ISBN 978-1-4384-1044-9. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ Zsuzsanna LURCZA, Deconstruction of the Destruktion – Heidegger and Derrida, in Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, vol. 22, n. 2, 2017, DOI:10.26424/philobib.2017.22.2.11. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ (EN) Most cited authors of books in the humanities, 2007, su Times Higher Education (THE), 26 marzo 2009. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ (EN) Michel Foucault, The order of things: an archaeology of the human sciences, 2018, ISBN 978-1-317-33667-9, OCLC 1051836299. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ (EN) Michel Foucault, Archaeology of Knowledge, Routledge, 15 aprile 2013, DOI:10.4324/9780203604168, ISBN 978-0-203-60416-8. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ (EN) MICHEL FOUCAULT, DISCIPLINE AND PUNISH: the birth of the prison., PENGUIN BOOKS, 2020, ISBN 978-0-241-38601-9, OCLC 1117463412. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ (EN) Michel Foucault, The History of Sexuality: an introduction. volume 1 volume 1, 2014, ISBN 978-1-4114-7321-8, OCLC 910324749. URL consultato l'11 maggio 2020.

- ^ Jean-François Lyotard, La condizione postmoderna, Milano, Feltrinelli 1981, p. 6.

- ^ Enciclopedia Treccani alla voce "Postmoderno"

- ^ Da G. Chiurazzi, Il postmoderno. Il pensiero nella società della comunicazione, Torino, Paravia, 1999, p. 9.

- ^ Postmoderno e videogiochi di Francesco Alinovi (Slideshare.net)

- ^ Super Mario Galaxy è il primo videogame postmoderno? di Gabriele Niola (WebNews)

- ^ R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press 1979