Friedrich Nietzsche: differenze tra le versioni

m Annullata la modifica 59054524 di 87.1.15.92 (discussione) |

|||

| Riga 90: | Riga 90: | ||

I grandi valori della cultura occidentale, quali la verità, la scienza, il progresso, la religione, sono così da smascherare nella loro mancanza di fondamento e nella loro natura di mera finzione. C'è nell'uomo una sostanziale paura verso la creatività della vita e la [[volontà di potenza]], che produce valori collettivi sotto la cui giurisdizione la vita viene disciplinata, regolata, schematizzata. |

I grandi valori della cultura occidentale, quali la verità, la scienza, il progresso, la religione, sono così da smascherare nella loro mancanza di fondamento e nella loro natura di mera finzione. C'è nell'uomo una sostanziale paura verso la creatività della vita e la [[volontà di potenza]], che produce valori collettivi sotto la cui giurisdizione la vita viene disciplinata, regolata, schematizzata. |

||

Un tale nichilismo è tuttavia soggetto, nelle opere di Nietzsche, a una caratterizzazione più profonda e problematica, che egli giunge a delineare in due aspetti fondamentali. La prima forma di nichilismo, il nichilismo passivo (di cui un esempio è ravvisato in [[Schopenhauer]]) coincide con la perdita di fiducia dell'uomo europeo verso i valori della propria civiltà; coincide con la "''diminuzione vitale''", caratterizzata diversamente come ''perversione della volontà di potenza''. Con nichilismo attivo, invece, Nietzsche intende l'atteggiamento che, fattosi forte di una demolizione dei vincoli metafisici che sopprimevano la forza vitale, si propone come creatore di nuove tavole di valori attraverso la loro ''trasvalutazione''. |

Un tale nichilismo è tuttavia soggetto, nelle opere di Nietzsche, a una caratterizzazione più profonda e problematica, che egli giunge a delineare in due aspetti fondamentali. La prima forma di nichilismo, il nichilismo passivo (di cui un esempio è ravvisato in [[Schopenhauer]]) coincide con la perdita di fiducia dell'uomo europeo verso i valori della propria civiltà; coincide con la "''diminuzione vitale''", caratterizzata diversamente come ''perversione della volontà di potenza''. Con nichilismo attivo, invece, Nietzsche intende l'atteggiamento che, fattosi forte di una demolizione dei vincoli metafisici che sopprimevano la forza vitale, si propone come creatore di nuove tavole di valori attraverso la loro ''trasvalutazione''. |

||

Deve tenersi presente che le determinazioni che portano Nietzsche al nichilismo derivano dal convincimento della necessità del distacco oggettuale e relazionale che portano da un lato alla affermazione non di un valore determinato ma di valori fluenti che sono alla base della trasvalutazione e che dall'altro consentono nell'analisi della oggettività di disceverare l'oggetto e l'altro ma nello stesso tempo di racchiudere il pensiero in sé stesso a realizzare proprio attraverso tale distacco la volontà di potenza. E' attraverso tale chiusura del pensiero in se stesso che determina il nichilismo di Nietzsche in quanto costituente la scissione dell'interno dall' esterno che si realizza la possibilità di cogliere l'opposizione dicotomica nel pensiero tra razionale e irrazionale da cui ,a sua volta, deriva l'esaltazione del dionisiaco come irrazionale in quanto fattore non comprimibile e dunque enucleante appieno la possibilità di realizzare la volontà di potenza. Da tale aspetto fondamentale di Nietzsche connotante il distacco oggettuale e la relazione con l'altro deriva anche il suo apprezzamento ,da un lato, della assenza di compassione ,che è uno dei fondamenti a base della trasvalutazione e che se non così fondata entrerebbe in contraddizione con il suo nichilismo e dall'altro il suo apprezzamento per i passi biblici e per l'ebraismo che si fondano sulla giustizia divina e in particolare sulla legge dell'"occhio per occhio e dente per dente" cui si unisce appunto quel distacco alla cui base vi è un'assenza di affettività che consente la affermazione del valore del momento in rispondenza alla volontà di potenza e alla necessità di esistenza dell'esterno anche come altro-soggetto . |

|||

[[File:Rohde Gersdorff Nietzsche-2.JPG|thumb|left|200px|Nietzsche (a destra) con [[Erwin Rohde]] e [[Carl von Gersdorff]] nell'[[ottobre]] [[1871]].]] |

[[File:Rohde Gersdorff Nietzsche-2.JPG|thumb|left|200px|Nietzsche (a destra) con [[Erwin Rohde]] e [[Carl von Gersdorff]] nell'[[ottobre]] [[1871]].]] |

||

Versione delle 12:38, 27 mag 2013

«Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!»

«Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso!»

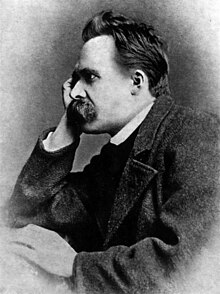

Friedrich Wilhelm Nietzsche (IPA: [ˈfʁiːdʁɪç ˈvɪlhɛlm ˈniːtʃə][2] ) (Röcken, 15 ottobre 1844 – Weimar, 25 agosto 1900) è stato un filosofo, poeta, saggista, compositore e filologo tedesco.

Tra i massimi filosofi di ogni tempo, Nietzsche ebbe un'influenza controversa ma indiscutibile sul pensiero filosofico, letterario e politico del Novecento. La sua filosofia è considerata da alcuni uno spartiacque fra la filosofia tradizionale e un nuovo modello di riflessione, informale e provocatorio.[3] In ogni caso si tratta di un pensatore unico nel suo genere, sì da giustificare l'enorme influenza da lui esercitata sul pensiero posteriore, e la considerazione che alcuni nutrono verso di lui come antesignano dell'esistenzialismo, del postmodernismo e del post-strutturalismo.

Nietzsche scrisse vari saggi e opere aforistiche sulla morale, la religione (in particolare quella cristiana), la società moderna, la scienza, intrise di un profondo razionalismo, di una forte carica critica, sempre sul filo dell'ironia e della parodia. Nella sua filosofia si distingue una fase wagneriana, che comprende La Nascita della Tragedia e le considerazioni inattuali, in cui il filosofo combatte a fianco di Wagner per una riforma mitica della cultura tedesca. Questa fase sarà poi abbandonata e rinnegata con la pubblicazione di Umano, troppo umano.

Biografia

Anni giovanili

Friedrich Wilhelm Nietzsche nasce a Röcken, villaggio della Prussia meridionale nei pressi di Lipsia, il 15 ottobre 1844. Appartiene a una stirpe di pastori protestanti, è primogenito di Karl Ludwig, reazionario monarchico, già precettore alla corte di Altenburg, e di Franziska Oehler, figlia anche lei di un pastore. Nel 1846 e nel 1848 nascono altri due figli, Elisabeth e Joseph (quest'ultimo morto nel 1850, per un'improvvisa febbre non meglio specificata).

Il 30 luglio 1849 muore il padre, dopo un anno di "apatia cerebrale" (probabilmente un tumore). In seguito a tali disgrazie la famiglia si trasferisce nella vicina Naumburg, dove Friedrich inizia gli studi di lettere classiche e religione. In famiglia apprende la musica e il canto. Si impegna in composizioni musicali vocali e strumentali, compone poesie, legge Goethe, Hölderlin e Byron. Già distintosi per le sue non comuni doti intellettuali, nel 1858 inizia a frequentare il ginnasio di Pforta (come esterno beneficiante di una borsa di studio ecclesiastica) e due anni dopo, insieme agli amici Gustav Krug e Wilhelm Pinder fonda l'associazione Germania, con la quale si propone di sviluppare i suoi interessi letterari e musicali. Per questa associazione scrive alcuni saggi, come Fato e volontà e Libertà della volontà e fato, visibilmente ispirati dalla lettura di "Fato" e altri saggi di Emerson, specie quelli inclusi in Condotta di vita (1860), un'opera che è stata recentemente ritenuta fondamentale nella genesi del pensiero di Nietzsche.

Conclusi gli studi secondari nel 1864, comincia gli studi nella facoltà teologica all'Università di Bonn per volere materno, studi che reggerà per appena una sessione, e s'iscrive alla corporazione studentesca Franconia. Nel 1865 si iscrive all'Università di Lipsia per continuare a seguire le lezioni di filologia classica di Friedrich Ritschl, già suo insegnante a Bonn. Studia Teognide e Suida, ma è più affascinato da Platone e soprattutto da Emerson e Schopenhauer, che influenzeranno tutta la sua produzione. Conosce nel 1867 Erwin Rohde, futuro autore di "Psiche", e approfondisce lo studio dell'opera di Diogene Laerzio, di Omero, Democrito e Kant, mentre un suo saggio su Teognide appare nella rivista filologica Rheinisches Museum, diretta da Ritschl. Il 9 ottobre comincia il servizio militare nel reggimento di artiglieria a cavallo di stanza a Naumburg. Nel marzo dell'anno successivo si infortuna seriamente allo sterno cadendo da cavallo e a ottobre si congeda anticipatamente. Tornato a Lipsia, l'Università lo premia per il suo saggio sulle fonti di Diogene Laerzio e lo assume come insegnante privato. L'8 novembre 1868 conosce Richard Wagner in casa dell'orientalista Hermann Brockhaus.

Grazie all'appoggio di Ritschl, il 13 febbraio 1869 ottiene la cattedra di lingua e letteratura greca dell'Università di Basilea, tenendovi, il 28 maggio, la prolusione sul tema Omero e la filologia classica, mentre l'Università di Lipsia gli concede la laurea sulla base delle sue pubblicazioni nel Rheinisches Museum. A Basilea conosce Jacob Burckhardt. All'età di 25 anni Nietzsche chiede l'annullamento della sua precedente cittadinanza prussiana. Ottiene la risposta ufficiale in un documento datato 17 aprile 1869, commentato da Curt Paul Janz (Friedrich Nietzsche: Biographie, volume 1. Munich: Carl Hanser, 1978): Von diesem Tage an war Nietzsche also staatsrechtlich kein Preusse und kein Deutscher mehr, sondern... staatenlos, oder, wie der Terminus damals in der Schweiz lautete, heimatlos, was auf Nietzsche besonders zutrifft, und er blieb es... Er wurde und blieb Europäer. [Traduzione: "Da quel giorno in poi in poi Nietzsche, in conformità alla legge dello Stato, non era più prussiano e nemmeno tedesco, ma ... apolide, o secondo la terminologia usata in Svizzera a quel tempo, "senza-patria", particolarmente appropriata per Nietzsche; e lo rimase ... Divenne e rimase Europeo."] Dal 17 maggio aveva cominciato a frequentare, nella villa di Tribschen, sul lago dei quattro Cantoni, Richard e Cosima Wagner, rimanendone fortemente colpito: "Ciò che imparo laggiù, che vedo e ascolto e intendo, è indescrivibile. Schopenhauer, Goethe, Eschilo e Pindaro vivono ancora". Nel periodo fra il 1869 e il 1870 collabora, come correttore di bozze (e più in generale come informale segretario-factotum), alla redazione di un'autobiografia di Wagner,[4] destinata a non vedere la luce prima del 1911,[5] ma alla cui conoscenza il filosofo allude apertamente, e con ironia, in uno scritto degli anni 1880:

«Ci viene promessa un'autobiografia di Richard Wagner: chi dubita che sarà un'autobiografia avveduta?…»

(Genealogia della morale, pag. 133)

All'inizio del 1870 Nietzsche tiene a Basilea alcune conferenze ("Il dramma musicale greco", "Socrate e la tragedia"), che anticipano il suo primo volume, La Nascita della Tragedia (1872). A Basilea stringe amicizia col professore di teologia Franz Camille Overbeck, che gli rimarrà vicino fino alla morte e sarà grande estimatore delle sue opere, nonostante la sua posizione accademica rendesse la cosa alquanto imbarazzante, considerate le vedute di Nietzsche in materia di religione.

L'esperienza della guerra

Allo scoppio della guerra franco-prussiana (1870-1871) chiede di essere temporaneamente esonerato dall'insegnamento per partecipare, come infermiere addetto al trasporto dei feriti, alla guerra. Dopo appena una settimana al fronte si ammala di difterite, viene curato e quindi congedato. Nel frattempo scrive La visione dionisiaca del mondo, abbozza La tragedia e gli spiriti liberi e un dramma intitolato Empedocle, in cui vengono anticipati con molta chiarezza molti dei temi che verranno in seguito ripresi nelle opere della maturità. Fra il 1873 e il 1876 scrive le quattro Considerazioni inattuali.

Per motivi di salute (emicranie frequenti e dolori agli occhi), ma anche indubbiamente per dedicarsi con assiduità ininterrotta alla sua attività filosofica, Nietzsche all'età di 34 anni abbandona l'insegnamento. Gli viene riconosciuta una modesta pensione che costituirà, da quel momento in poi, l'unico suo introito. Inizia la sua esistenza da perfetto apolide, coi suoi pellegrinaggi da viandante senza casa e senza patria spostandosi da un luogo all'altro. A causa del suo cattivo stato di salute soggiorna a Lugano all'Hôtel du Parc dal 16 febbraio fino al 2 aprile 1871. Trascorre in particolare gli inverni sulla riviera ligure (Genova e Rapallo) e l'estate in località montane o termali (soprattutto l'alta Engadina, a Segl/Sils Maria, dove si può trovare ancora oggi la sua abitazione, aperta a visite e soggiorni); sue altre mete frequenti ed amatissime Venezia e Nizza.

Durante un breve viaggio a Messina e Taormina frequenta "l'Arcadia" locale e inizia a scrivere Così parlò Zarathustra. Durante la Pasqua del 1882 incontra a Roma, tramite la comune amica e nota scrittrice femminista Malwida von Meysenbug, Lou von Salomé una giovane studentessa russa in viaggio d'istruzione attraverso l'Europa. Si danno appuntamento presso la Basilica di San Pietro e Nietzsche la saluta con queste parole: «Da quali stelle siam caduti per incontrarci qui?». A maggio, durante una gita sul lago d'Orta passa alcune ore di intimità con questa ragazza ventunenne "intelligentissima". In seguito, la Salomé non ricordò se avesse baciato il filosofo, del quale comunque rifiutò una proposta di matrimonio (come del resto quella dell'amico di entrambi Paul Rée, che le aveva presentato Nietzsche e con il quale si era formato una sorta di rapporto triadico filosofico-sentimentale). Questo incontro, proseguito poi attraverso due anni di intensi scambi affettivi e culturali, è molto particolare, in quanto si tratta di una delle rare esperienze sentimentali-affettive di Nietzsche con una donna di cui si abbia conoscenza.

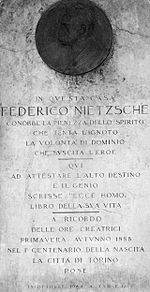

L'ultimo periodo e il collasso mentale

Nel 1888, con già molte pubblicazioni alle spalle, Nietzsche si trasferì a Torino, città che apprezzò particolarmente, e dove scriverà L'Anticristo, Il crepuscolo degli idoli ed Ecce Homo (pubblicato postumo). Nel 1889 avvenne infine il famoso crollo mentale di Nietzsche: è datata 3 gennaio 1889 la prima crisi di follia in pubblico: mentre si trovava in piazza Carignano, nei pressi della sua casa torinese, vedendo il cavallo adibito al traino di una carrozza fustigato a sangue dal cocchiere[6], abbracciò l'animale, pianse, finendo per baciarlo; in seguito cadde a terra urlando in preda a spasmi. Per molti è un episodio leggendario e Nietzsche si sarebbe piuttosto limitato a fare vistose rimostranze e schiamazzi per i quali venne fermato e ammonito dalla polizia municipale[7]. Le cause non sono del tutto chiare: sono state ipotizzate, tra molte, il disturbo bipolare, di cui era affetto fin dalla gioventù e assai frequente nella sua famiglia, che sarebbe infine degenerato in follia[8][9]; lo stesso disturbo ma aggravato da un avvelenamento da farmaci, somministrati in manicomio, secondo altri una malattia venerea contratta in un incontro con una prostituta, la sifilide allo stadio terziario, per lungo tempo la teoria più accreditata a causa dei danni neurologici causati, fino ad uno stato simile alla paralisi progressiva; tuttavia il medico Leonard Sax si discostò da quest'ultima ipotesi poiché notò l'assenza dei sintomi tipici della malattia, contestando inoltre la lunga sopravvivenza (11 anni[10]) e asserendo che Nietzsche aveva quasi sicuramente un meningioma, tumore benigno oggi asportabile con successo, posizionato sul nervo ottico, che gli aveva provocato le emicranie, lo spostamento del bulbo oculare e la cecità dall'occhio destro, le paralisi e i disturbi mentali (ricordando che il padre di Nietzsche era morto proprio per un tumore cerebrale)[11]; ed infine la demenza frontotemporale precoce. Secondo alcuni, in un ambito meno medico e più filosofico, la causa che lo spinse al crollo fu l'enorme sforzo creativo cui si sottopose negli anni precedenti. Sempre nello stesso periodo, Nietzsche scrive delle lettere ad amici e conoscenti che sono solitamente classificate sotto il nome di biglietti della follia: in essi la sua crisi mentale appare ormai in uno stato avanzato, anche se lo stile non è affatto diverso da quello classico.

Ricoverato dall'amico Franz Camille Overbeck, un teologo protestante e suo ex insegnante, a causa del suo stato alterato, che passava da momenti di esaltazione a tristezza profonda, prima in una clinica psichiatrica a Basilea (Svizzera) in cura dal dottor Wille, viene trasferito poi a Naumburg (Assia, Germania), per esser assistito dalla madre, fino alla morte di lei, e dalla sorella Elisabeth Förster Nietzsche poi. Nietzsche trascorre il suo tempo in un mutismo quasi totale, passeggiando con amici o suonando il pianoforte, fino all'aggravarsi delle condizioni fisiche (numerose paralisi, forse accentuate dalle eccessive dosi di farmaci per tenere sotto controllo gli attacchi di follia). Sax racconta di una visita di un amico a Nietzsche nel 1899: secondo la testimonianza il filosofo era ancora in grado di comunicare, in certi momenti, e non era incosciente, anche se poco reattivo, almeno fino all'ultimo anno di vita, pur all'oscuro del grande dibattito che i suoi scritti cominciavano a suscitare in Europa.

Trasferitosi quindi nel 1897 nella casa di Weimar (Turingia, Germania), dove la sorella ha fondato il Nietzsche-Archiv, vi muore di polmonite il 25 agosto 1900.

La natura della sua follia rimane ancora parzialmente un mistero, data la plausibilità di tutte le ipotesi. Nei frammenti teorizzava l'autodistruzione della reputazione tramite una follia volontaria come una forma di ascesi superiore. Come molti hanno ipotizzato, la causa del collasso nervoso fu forse l'enorme tensione, insopportabile per la sua mente, dovuta allo sforzo creativo e filosofico svolto negli anni precedenti, come accenna egli stesso in un famoso aforisma:

«Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te»

Il pensiero di Nietzsche

La filosofia di Nietzsche prende le mosse dal suo complesso retroterra culturale, specialmente di filologo classico e poi di entusiasta estimatore della nuova musica post-romantica di Wagner, della quale si fa promotore sul piano estetico e filosofico, scorgendo in essa una spinta per la rinascita dello spirito tedesco. A ciò si connette strettamente un intenso studio delle filosofie presocratiche e una loro affermazione rispetto all'egemonia tradizionale dell'impianto socratico-platonico. Fondamentale per la formazione del giovane Nietzsche è altresì la lettura, nel 1866-67, de Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer, incontro definito dal filosofo "caso divino". Così, in una riflessione registrata in una pagina autobiografica, Nietzsche ricorda la prima lettura del capolavoro schopenhaueriano:

«In esso ogni riga gridava la rinuncia, la negazione e la rassegnazione, lì io guardavo il mondo come dentro uno specchio, e insieme la mia vita e la mia anima, investito di orrore; in esso come fosse un Sole, il grande occhio dell'arte mi fissava, staccandomi dal mondo; io vi vedevo malattia e salvezza, esilio e rifugio ed inferno quanto paradiso»

Nella sua prima vera opera di argomento filosofico, La nascita della tragedia (1872), la tragedia greca viene vista la come massima espressione dello slancio vitale o "spirito dionisiaco", istintivo e irrazionale, che si coniuga e nello stesso tempo si contrappone a quello apollineo, che rappresenta l'ordine e la razionalità. Il pensiero apollineo e quello dionisiaco sono perciò così definiti:

«Finora abbiamo considerato il pensiero apollineo e il suo opposto, il dionisiaco, come forze artistiche che erompono dalla natura stessa, senza mediazione dell'artista umano, e in cui gli impulsi artistici della natura trovano anzitutto e in via diretta soddisfazione: da una parte come mondo di immagini del sogno, la cui perfezione è senza alcuna connessione con l'altezza intellettuale o la cultura artistica del singolo; dall'altra parte come realtà piena di ebbrezza, che a sua volta non tiene conto dell'individuo, e cerca di annientare l'individuo e di liberarlo con un sentimento mistico di unità»

Ne La nascita della tragedia, Nietzsche individua per la prima volta in Socrate il corruttore della tragedia attica, e nella sua influenza sul tragediografo Euripide l'origine del prevalere dello spirito apollineo su quello dionisiaco. La corruzione dello spirito tragico è da Nietzsche considerata come l'originaria decadenza cui si deve una visione astratta e intellettualizzante della vita e della morale, determinata dall'"intellettualismo etico" socratico.

Altrettanto forte è l'avversione di Nietzsche nei confronti di Platone, che egli considera autore di una concezione del mondo fondata sull'idealità metafisica e sul disprezzo nei confronti della realtà tangibile. Da Platone egli ritiene esser nata quella continuità ideologica che lega Parmenide a Platone e poi Plotino, il cristianesimo (definito "platonismo per il popolo") fino all'idealismo tedesco dell'Ottocento.

Nietzsche attacca, quindi, i tradizionali valori fondamentali della società (della metafisica, del Cristianesimo, della democrazia), sostenendo la natura meramente metaforica e prospettica di qualsiasi principio trascendente e della stessa morale, così come di ogni concezione tradizionale. Il suo obiettivo era di smascherare la falsità e l'ipocrisia del sistema culturale su cui si fondava l'Europa dei suoi tempi e in particolare il mondo germanico, ma tutta la storia dell'Occidente è vista come un lungo processo di decadenza dell'uomo, come negazione della vita, quando invece l'affermazione della libertà avrebbe dovuto essere il destino dell'uomo.

I grandi valori della cultura occidentale, quali la verità, la scienza, il progresso, la religione, sono così da smascherare nella loro mancanza di fondamento e nella loro natura di mera finzione. C'è nell'uomo una sostanziale paura verso la creatività della vita e la volontà di potenza, che produce valori collettivi sotto la cui giurisdizione la vita viene disciplinata, regolata, schematizzata.

Un tale nichilismo è tuttavia soggetto, nelle opere di Nietzsche, a una caratterizzazione più profonda e problematica, che egli giunge a delineare in due aspetti fondamentali. La prima forma di nichilismo, il nichilismo passivo (di cui un esempio è ravvisato in Schopenhauer) coincide con la perdita di fiducia dell'uomo europeo verso i valori della propria civiltà; coincide con la "diminuzione vitale", caratterizzata diversamente come perversione della volontà di potenza. Con nichilismo attivo, invece, Nietzsche intende l'atteggiamento che, fattosi forte di una demolizione dei vincoli metafisici che sopprimevano la forza vitale, si propone come creatore di nuove tavole di valori attraverso la loro trasvalutazione. Deve tenersi presente che le determinazioni che portano Nietzsche al nichilismo derivano dal convincimento della necessità del distacco oggettuale e relazionale che portano da un lato alla affermazione non di un valore determinato ma di valori fluenti che sono alla base della trasvalutazione e che dall'altro consentono nell'analisi della oggettività di disceverare l'oggetto e l'altro ma nello stesso tempo di racchiudere il pensiero in sé stesso a realizzare proprio attraverso tale distacco la volontà di potenza. E' attraverso tale chiusura del pensiero in se stesso che determina il nichilismo di Nietzsche in quanto costituente la scissione dell'interno dall' esterno che si realizza la possibilità di cogliere l'opposizione dicotomica nel pensiero tra razionale e irrazionale da cui ,a sua volta, deriva l'esaltazione del dionisiaco come irrazionale in quanto fattore non comprimibile e dunque enucleante appieno la possibilità di realizzare la volontà di potenza. Da tale aspetto fondamentale di Nietzsche connotante il distacco oggettuale e la relazione con l'altro deriva anche il suo apprezzamento ,da un lato, della assenza di compassione ,che è uno dei fondamenti a base della trasvalutazione e che se non così fondata entrerebbe in contraddizione con il suo nichilismo e dall'altro il suo apprezzamento per i passi biblici e per l'ebraismo che si fondano sulla giustizia divina e in particolare sulla legge dell'"occhio per occhio e dente per dente" cui si unisce appunto quel distacco alla cui base vi è un'assenza di affettività che consente la affermazione del valore del momento in rispondenza alla volontà di potenza e alla necessità di esistenza dell'esterno anche come altro-soggetto .

L'uomo, per Nietzsche, ha dovuto illudersi per dare un senso all'esistenza, in quanto ha avuto paura della verità, non essendo stato capace di accettare l'idea che "la vita non ha alcun senso", che non c'è nessun "oltre" di essa e che va vissuta con desiderio e libero abbandono pieno di "fisicità". Se il mondo avesse un senso e se fosse costruito secondo criteri di razionalità, di giustizia e di bellezza, l'uomo non avrebbe bisogno di auto-illudersi per sopravvivere, costruendo metafisiche, religioni e morali. L'umanità occidentale, passata attraverso il cristianesimo, percepisce ora un senso di vuoto, trova che "Dio è morto", cioè che ogni costruzione metafisica vien meno davanti alla scoperta che il mondo è un caos irrazionale. Fino a che non sorgerà l'Oltreuomo, cioè un uomo in grado di sopportare l'idea secondo cui l'Universo non ha un senso, l'umanità continuerà a cercare dei valori assoluti che possano rimpiazzare il vecchio dio (inteso come qualsiasi tipo di realtà ultraterrena e non come semplice entità quale potrebbe essere il Dio cristiano); dei sostituti idolatrici quali, ad esempio, lo Stato, la scienza, il denaro, ecc.

La mancanza, però, di un senso metafisico della vita e dell'universo fa rimanere l'uomo nel nichilismo passivo, o disperazione nichilista. È tuttavia possibile uscire dal nichilismo superando questa visione e riconoscendo che è l'uomo stesso la sorgente di tutti i valori e delle virtù della volontà di potenza (nichilismo attivo). L'uomo, ergendosi al di sopra del caos della vita, può generare propri significati e imporre la propria volontà. Chi riesce a compiere questa impresa è l'Oltreuomo, cioè l'uomo che ha compreso che è lui stesso a dare significato alla vita. Attraverso le tre metamorfosi dello spirito, di cui parla nel primo discorso del testo Così parlò Zarathustra, Nietzsche mostra come il motto "Tu devi" vada trasformato dapprima nell'"Io voglio", ed infine in un sacro "Dire di sì", espresso dalla figura del fanciullo giocondo. Ovviamente il nichilismo attivo non giustifica i modelli valoriali proposti nel corso dei secoli per dare senso alla realtà, poiché questi non sono altro che il frutto dello spirito apollineo e, pertanto, non corrispondono all'effettiva essenza dell'uomo, che è dionisiaco, ossia legato inscindibilmente a quei "valori" (vitalità, potenza) intrinseci alla sua natura terrena:

«Si trasformi l'Inno alla Gioia di Beethoven in un quadro e non si rimanga indietro con l'immaginazione, quando i milioni si prosternano rabbrividendo nella polvere: così ci si potrà avvicinare al Dionisiaco. [...] Ai colpi di scalpello dell'artista cosmico dionisiaco risuona il grido dei misteri eleusini: "Vi prosternate milioni? Senti il creatore, mondo?"»

Per una "rinascita" del tragico in Germania

Nel primo testo filosofico di Nietzsche La nascita della tragedia del 1872, che è anche una messa a fuoco della sua cultura classica e della mitologia greca, egli concentra la sua attenzione sulle origini del teatro nell'antica Grecia. Si serve e teorizza perciò due concetti-base, che diverranno poi "ideologici" per lo stesso autore e portatori di numerosi valori, lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo. Il dionisiaco (dal dio Dioniso) in quanto “ebbrezza” rappresenta l'elemento dell'affermazione della vita, della spontaneità, dell'istinto umano, della giocosità e raffigurerà nelle successive opere la volontà di potenza. È l'impulso che esprime la forza vitale propria dell'oltreuomo nella sua totale libertà, l'ebbrezza che trova la sua manifestazione più compiuta nella musica e nella danza.

Il "dionisiaco" gioca dialetticamente con il proprio contraltare, l'"apollineo", ovvero l'armonia delle forme e del vivere. Quando Dioniso vive è Apollo a dormire, viceversa quando Apollo si rappresenta ed è in superficie, Dioniso è "sotterraneo". Il dionisiaco è un continuo ciclo "vita-morte-vita", attraverso il quale tutte le arti sono state create e si sono modificate. L'apollineo è la luce del giorno razionalizzata nell'arte plastica degli scultori dell'epoca classica. L'"apollineo" rappresenta anche la ratio umana che porta equilibrio nell'uomo, che è capace di concepire l'essenza del mondo come ordine e che lo spinge a produrre forme armoniose rassicuranti e razionali. Senza di esso, nell'uomo ci sarebbe un'esplosione di emozioni incontrollate e bisognose di essere controllate.

Molto complesso è lo studio che il filologo Nietzsche fa delle arti greche e della tragedia in particolare. Nel "ditirambo" del coro tragico greco era insito lo spirito dionisiaco (Nietzsche lo chiama appunto "ditirambo dionisiaco"). Nella parola come sempre Nietzsche ricerca la chiave per l'interpretazione della realtà e per portare in luce ciò che i concetti hanno di arcano dentro. In quanto filologo, ancor prima che filosofo, è sempre il “verbo” il suo primo amore. Dal ditirambo, che è il nucleo del “coro”, al testo poetico in cui è scritto il dramma, si svolge la continua alternanza dei due dèi greci Apollo e Dioniso, fino alla suprema e sublime armonia.

L'analisi delle origini della tragedia greca, scorre lungo il testo nietzschiano attraversando tutta la storia di questo lungo percorso, da Archiloco a Euripide, passando per Eschilo e Sofocle fino alla sua stessa fine: la morte della tragedia avvenne per mano di Socrate ovvero di ciò che il filosofo ha rappresentato per la grecità e le sue espressioni artistiche. Ma come la tragedia ebbe origine dalla musica, Nietzsche auspica che allo stesso modo possa rinascere. Da qui la critica profonda e sentita all'“Opera”, in quanto genere artistico in cui vivono inconciliabili contraddizioni di carattere estetico e filosofico. Forte è l'esortazione del filosofo ad ideali artisti della sua epoca affinché ritrovino e ridestino l'ebbrezza dionisiaca insita nella musica e su di essa, assieme al mito tragico, costruiscano una nuova epoca tragica:

«Amici miei, voi che credete nella musica dionisiaca, sapete anche che cosa significhi per noi la tragedia. In essa noi abbiamo, rinato dalla musica, il mito tragico — e in questo potete sperare tutto e dimenticare ciò che è più doloroso! [...].»

Contro Socrate, Platone e il Cristianesimo

Secondo Nietzsche la decadenza è il rifiuto dell'amore per la vita e della creatività, della spontaneità del vivere naturale e nello stesso tempo "tragico", dunque dello spirito dionisiaco. Per lui colui che per primo ha condizionato negativamente la civiltà occidentale verso questo annullamento della vita è stato Socrate: l'errore di Socrate è di aver sostituito alla vita il pensare alla vita e la conseguenza di ciò è il non-vivere. Socrate ritiene che la ragione sia l'essenza dell'uomo e che le passioni, residuo di animalità, possano e debbano essere dominate. Per Socrate una vita fondata sulla ragione è una vita felice, mentre una vita dominata dalle passioni è destinata a dolorosi conflitti e turbamenti. Anche Platone ha indirizzato la vita verso un mondo astratto ed irreale, e in questo processo di decadenza si inserisce poi il Cristianesimo. Quest'ultimo ha prodotto un modello di uomo malato e represso, in preda a continui sensi di colpa che avvelenano la sua esistenza, dettati dal motto cristiano del continuo pentimento e della richiesta implorata di salvezza e perdono. Perciò l'uomo cristiano, al di là della propria maschera di serenità, è psichicamente tormentato, nasconde dentro di sé un'aggressività rabbiosa contro la vita ed è animato da risentimento contro il prossimo. Nietzsche crea in questo periodo le metafore del guerriero e del sacerdote: il primo rappresenta il manifestarsi della volontà di potenza, il secondo invece, timoroso dei propri mezzi, costituisce il "sottomesso" che ad una morale dei forti, antepone una morale dei deboli, facilmente accessibile, che costituisce la negazione vera e propria dell'incondizionata gioia di vivere.

Più che con la figura di Gesù (verso cui manifesta simpatia, considerandolo un "santo anarchico, sia pure un po' idiota"), Nietzsche è polemico contro il Cristianesimo, in quanto religione dei «poveri di spirito», fondata sul risentimento e sulla cattiva coscienza. Il filosofo accusa la religione cristiana di essere uno pseudo-umanesimo, colpevole di "agire pietosamente verso tutti i malriusciti e i deboli"[12], opponendosi alla vera filantropia[13]. Egli contesta soprattutto il fatto che «l’individuo fu considerato dal cristianesimo così importante, posto in modo così assoluto, che non lo si poté più sacrificare, ma la specie sussiste solo grazie a sacrifici umani»[14].

In Così parlò Zarathustra egli dichiara:

«Vi scongiuro, fratelli, restate fedeli alla terra e non credete a quelli che vi parlano di sovraterrene speranze! Essi sono degli avvelenatori, che lo sappiano o no. Sono spregiatori della vita, moribondi ed essi stessi avvelenati, dei quali la terra è stanca: se ne vadano pure! (...) che siano maledetti!»

Da ciò la proposta di Nietzsche di una trasmutazione o inversione dei valori. Si proclama egli stesso il "primo immoralista" della storia; egli non intende tuttavia proporre l'abolizione di ogni valore o l'affermazione di un tipo di uomo in preda al gioco sfrenato degli istinti, ma contrappone ai valori antivitali della morale pessimistica tradizionale una nuova tavola di valori a misura del carattere terreno dell'uomo. Per Nietzsche l'uomo è nato per vivere sulla Terra, la sua esistenza è interamente corpo, realtà sensibile. Infatti Zarathustra afferma: io sono corpo tutto intero e nient'altro. L'anima, secondo Nietzsche, è solo un'immagine metaforica e semplicistica della ricchissima varietà di desideri, inclinazioni e sensazioni che attraversano il corpo in ogni istante: questa rivendicazione della natura terrestre dell'uomo è implicita nell'accettazione totale della vita che è propria dello spirito dionisiaco e dell'immagine dell'oltreuomo. La Terra non è più l'esilio e il deserto dell'uomo, ma la sua dimora gioiosa.

Il periodo "Illuministico"

Questo percorso, che inizia con Umano, troppo umano (1878-1880), coincide con l'avvento della scrittura aforistica, e risulta caratterizzato dal ripudio dei vecchi maestri, come Schopenhauer e, in particolare, Wagner. Nietzsche rinnega la stima e l'amicizia personale col musicista, di cui tanto aveva ammirato Tristano e Isotta in quanto simbolo dell'umana lotta nel tentativo di convivere coi propri impulsi annullandosi nella materia, al di fuori da qualsiasi concetto religioso. Ora lo accusa di essere diventato un tipico decadente, che col Parsifal ricade nel più becero e arcaico misticismo, quale ridicola rappresentazione di un mondo fasullo e immaginario.

In questo periodo, il filosofo abbandona la "metafisica da artista", per privilegiare la scienza. Considererà l'arte come il residuo di una cultura mitica. Redentore della cultura non sarà più l'artista o il genio (come invece pensava Wagner) ma il filosofo educato dalla scienza. Sarà illuminista, nel senso che si troverà impegnato in un'opera di critica della cultura tramite la scienza, che egli ritiene sia un metodo di pensiero, piuttosto che un insieme di tutte le scienze particolari. Un metodo critico di tipo storico e genealogico, perché non esistono realtà immutabili e statiche, ma ogni cosa è l'esito di un processo che va ricostruito.

I concetti base di questo periodo sono lo spirito libero e la filosofia del mattino. Lo spirito libero si identifica con il viandante, cioè con colui che grazie alla scienza riesce ad emanciparsi dalle tenebre del passato, inaugurando una filosofia del mattino che si basa sulla concezione della vita come transitorietà e come libero esperimento senza certezze precostituite.

La morte di Dio

L'affermazione della libertà e della spontaneità presuppone il superamento dei condizionamenti, delle regole, degli obblighi derivanti dalle credenze religiose o comunque dal riferimento a entità metafisiche. Ma comporta anche una conseguenza che pochi hanno la forza sufficiente per affrontare: assumersi la piena e definitiva responsabilità di ogni decisione, di ogni azione. Ogni comportamento è soggetto a una decisione individuale in quanto non esistono più valori trascendenti sui quali appiattirsi in modo conformistico. I contemporanei di Nietzsche dimostrano in mille circostanze di non essere più guidati dalla fede come poteva accadere agli uomini del Medioevo ma, per non essere obbligati ad affrontare le proprie responsabilità, non vogliono riconoscerlo neppure di fronte a se stessi.

Celebre è la figura dell'uomo folle[15] ne La gaia scienza, che gira in pieno giorno con una lanterna accesa, urlando "Cerco Dio!", attirandosi così lo scherno dei presenti. Alla richiesta di spiegazioni l'uomo afferma che Dio è morto, ovvero che nessuno crede più veramente. Ma nell'atto stesso di compiere questa affermazione si trova di fronte allo scetticismo e all'indifferenza, quando non alla derisione. Egli stesso si definisce come il "testimone" di un omicidio compiuto dall'intera umanità. E allora: "Vengo troppo presto" egli ammette, poiché gli uomini non sono ancora pronti ad accettare questo cambiamento epocale. I valori tradizionali sono sempre più pallidi, sempre più estranei alla coscienza, ma i nuovi valori, quelli della gioiosa accettazione della vita e della fedeltà alla terra, sono ancora al di là dell'orizzonte: "Questo enorme evento è ancora per strada e sta facendo il suo cammino".

L'annuncio della morte di Dio ha una straordinaria efficacia retorica e forse anche per questo non è stato sempre compreso a fondo: taluni interpreti si sono limitati a leggerlo come l'ennesimo attacco al Cristianesimo e non ne hanno percepito la profondità e la complessità. Infatti Nietzsche con questa affermazione intende annunciare la fine di ogni realtà trascendente, indipendentemente dal culto che predichi tale realtà. Egli considera ciò come il compimento di un processo nichilistico necessario, le cui radici si ritrovano nell'atto di omissione e di oblio del dionisiaco, che ha consentito all'apollineo, nel corso della secolarizzazione, di trovare modelli metafisici ragionevoli, capaci di giustificare il "senso dell'essere", ma che prima o poi, secondo l'autore tedesco, avrebbero dovuto fare i conti con la vera essenza vitale della natura umana, quale, appunto, il dionisiaco, ossia ciò che lega alla terra e alla vita.

Nietzsche è anche considerato, e non senza buoni motivi, come uno dei precursori dell'esistenzialismo ateo moderno per alcuni elementi etici che lo anticipano, per quanto questo si caratterizzi per aspetti di pessimismo esistenziale che in Nietzsche sono in gran parte assenti.

L'Oltreuomo

«Bisogna avere ancora il caos dentro di sé per generare una stella danzante»

Nietzsche, radicalizzando il "plus man" emersoniano e la critica emersoniana del culto degli eroi di Carlyle, propugna l'avvento di un nuovo tipo di uomo, capace di liberarsi dai pregiudizi e dai vecchi schemi, di smascherare con il metodo genealogico l'origine umana troppo umana dei valori, nonché di farsi consapevole creatore di valori nuovi. Non sarebbe corretto definire un uomo del genere superuomo: super indica sopra, quindi "super-uomo" vuol dire "colui che è sopra gli uomini" e li schiaccia. Secondo l'interpretazione di Gianni Vattimo, introdotta nel suo testo Il soggetto e la maschera, il termine oltre-uomo rispecchia meglio il concetto espresso dal filosofo di Röcken oltre a essere la traduzione letterale del tedesco Über-Mensch.

L'Oltreuomo non schiaccia gli altri ma procede al di là delle convenzioni e dei pregiudizi che attanagliano l'uomo. Esso ha dei valori differenti da quelli della massa degli uomini, quella massa che ha aderito alla filosofia dei sacerdoti e degli imbonitori per farsi schiava di essi. L'Oltreuomo è colui che ha compreso che è lui stesso a dare significato alla vita e fa sua la cosiddetta "morale aristocratica" che dice "sì" alla vita e al mondo. L'Oltreuomo è discepolo di Dioniso poiché accetta la vita in tutte le sue manifestazioni, nel piacere del divenire inteso come alternanza di vita e morte. Affronta la vita con "pessimismo coraggioso", unisce il fatalismo alla fiducia e si è liberato dai logori concetti del bene e del male attraverso un'elitaria indifferenza a valori etici che considera morti.

Di qui l'ammirazione di Nietzsche sia per la tragedia greca (in particolare Eschilo), quale mezzo educativo all'eroica tragicità della vita, sia per il prometeico istinto dell'uomo rinascimentale (l'uomo universale) che nella sua completezza teorica e pratica sapeva tendere oltre l'"umano troppo umano"; con una magnificenza creatrice, culturale e politica, che quell'impulso vitale, "al di là del bene e del male", comporta. Per lui, ed ai suoi tempi, ancora incarnato in particolare da Napoleone e Goethe.

Per l'Oltreuomo ogni istante è il centro del suo tempo di cui è sempre protagonista. L'eterno ritorno, cioè l'eterna ripetizione, è la dottrina che Nietzsche mette a capo della nuova concezione del mondo e dell'agire umano. Per Nietzsche ogni momento del tempo, cioè l'attimo presente, va vissuto in modo spontaneo, senza continuità con passato e futuro, perché passato e futuro sono illusori: infatti ogni momento si ripete identico nel passato e nel futuro, come un dado che, lanciato all'infinito (poiché il tempo è infinito), darà un numero infinito di volte gli stessi numeri, in quanto le sue scelte sono un numero finito. Il vero Oltreuomo è, in conclusione, colui che danza in catene liberamente e con leggiadria; è lo spirito libero tout court.

L'eterno ritorno

«Che accadrebbe se un giorno o una notte, un demone strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse: “Questa vita, come tu ora la vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione [...]. L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello della polvere!". Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e maledicendo il demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un attimo immenso, in cui questa sarebbe stata la tua risposta: "Tu sei un dio e mai intesi cosa più divina"?[17].»

Nietzsche elabora un suo modo di intendere il tempo liberandolo dal trascendente e quindi dalla fiducia nell'avvenire. In Così parlò Zarathustra (nel capitolo Della visione e dell'enigma, §2), Zarathustra (protagonista dell'opera) racconta di aver avuto una visione mentre scalava un monte.

L'eterno ritorno dell'uguale, più spesso detto soltanto eterno ritorno, significa che l'universo rinasce e rimuore in base a cicli temporali fissati e necessari, ripetendo eternamente un certo corso e rimanendo sempre se stesso.

In senso più specifico l'eterno ritorno è uno dei capisaldi della filosofia di Friedrich Nietzsche. Il ragionamento che sta dietro al semplice - ma spesso incompreso - concetto di Nietzsche è il seguente: in un sistema finito, con un tempo infinito, ogni combinazione si ripeterà necessariamente infinite volte.

Ad esempio, tirando infinite volte tre dadi a sei facce, ognuna delle 216 combinazioni comparirà infinite volte.

Nel capitolo dedicato nello Zarathustra Nietzsche presenta il concetto sotto forma di mito, attraverso il dialogo tra il profeta e il nano: "Tutte le cose diritte mentono. Ogni verità è ricurva, il tempo stesso è un circolo" è l'opinione del nano. Questa prima interpretazione è giudicata da Zarathustra stesso troppo superficiale e portatrice di una generica professione di fede nella circolarità e insensatezza di tutto (nichilismo passivo). Nella seconda parte però, Zarathustra espone la sua controinterpretazione della visione della porta che aggiunge caratteri essenziali alla prima interpretazione del nano. La novità di questa controinterpretazione consiste nel fatto che Zarathustra va a fondo e tocca l'argomento decisivo che pone il punto di svolta dal nichilismo passivo al nichilismo attivo. Non solo tutto ciò che diviene deve essere già stato vissuto, ma soprattutto la porta stessa, l'attimo presente, deve già essere stata in passato. Si è dunque raggiunto il piano di passaggio dal nichilismo passivo al nichilismo attivo, quindi dall'eterno ritorno come pensiero paralizzante, all'eterno ritorno come liberazione dal simbolico (viene confutata in parte la prima interpretazione del nano). L'attimo è compreso nell'eterno circolo di passato e futuro.

Successivamente, Zarathustra è come ridestato dall'ululato di un cane che gli permette di cambiare scena. Egli vede il cane quasi chiedere aiuto vicino ad un pastore, che è come soffocato da un serpente, la cui testa esce dalla sua bocca. Il serpente, nello specifico, indica l'eterno ritorno ed è come se il pastore fosse soffocato da questa concezione dell'eterno circolo del tempo. Un gesto fondamentale, fa tornare il sorriso sulle sue labbra, ormai non più sofferenti del pastore (“mai prima al mondo aveva riso un uomo, come lui rise!”): questi infatti aveva morso e staccato la testa al serpente, indicando così allegoricamente l'accettazione dell'eterno ritorno. È importante sottolineare come l'accettazione dell'eterno ritorno sia dovuta a una decisione del pastore: se questi non avesse mai morso la testa al serpente, non sarebbe mai stato in grado di accettarlo e di istituirlo. Vi è quindi un attimo in cui il pastore istituisce, cioè vuole, il ripetersi eterno della vita e dell'istante. (Volendo l'istante la questione si è spostata al presente, l'uomo che ha riso è l'uomo che ha lasciato fluire ciò che lo soffocava alla gola e che ha preso a mettere fuori quanto aveva dentro; l'uomo che ride è l'uomo che parla il suo peso)

(C'è da dire di più. Continuando a leggere l'aforisma della Gaia Scienza già citato si troverà che chi ha riso è rinato, ed è rinato alla luce dell'eternità, nel senso che quando il pastore si accorge che può volere qualcosa che neanche il tempo può scalfire, perché il suo presente è destinato a ripetersi comunque in eterno, allora capisce anche che vale la pena volere.)

Solo se l'attimo che l'uomo vive è immenso, cioè ingloba in sé tutto il suo significato, si può volerlo sempre di nuovo. L'uomo che può volere l'eterno ritorno è un uomo felice, a cui la vita dà attimi “immensi”, come testimonianza piena di esistenza e significato. In quest'opera è possibile vedere il ruolo di Nietzsche come “difensore” di un tempo qualitativo, qualificato nella sua densità dai contenuti vissuti. Famosa la definizione dell'"imperativo categorico" di Nietzsche: "vivere in modo da poter desiderare di rivivere questa stessa vita in ripetizione eterna"[18]. Correlata alla tematica dell'eterno ritorno e quindi al principio del movimento è la trasvalutazione dei valori che da alcuni è stata intesa come capovolgimento dei valori.

Ma il capovolgimento reca in sé l'affermazione di un valore ulteriore. Mentre la trasvalutazione è legata al fluire del valore stesso senza preminenza di alcuno in particolare, e quindi al superamento del valore. Riprendendo Nietzsche quando parla di Eraclito, l'unico filosofo a cui si sente legato, afferma che il movimento reca in sé la possibilità dell'annientamento. Tradotto in termini filosofici e legato questo concetto a quello caro a Nietzsche della trasvalutazione, non vi può essere una morale né un valore assoluto ma valori istintuali che si annientano nel movimento. Se non fosse così si considererebbe Nietzsche un moralista o un idealista.

Osservazioni critiche e confronti

La filosofia di Nietzsche, pur prendendo le mosse da illustri precedenti, integra una netta frattura con il panorama speculativo già conosciuto. (Andando a leggersi la terza dissertazione che compone per una genealogia della morale, quella sul significato degli ideali ascetici, si osserverà che da un punto di vista storico Nietzsche pone se stesso come il primo filosofo dopo Eraclito. Nietzsche, per sua stessa dichiarazione, è il primo che si può liberare dalla protezione pretesca a cui la filosofia ha sempre fatto ricorso, l'ideale ascetico, ovvero la capacità di astrarre e separare un saputo dalla vita. La cosa può apparire un tantino egocentrica, ma la lettura dei primi capitoli della dissertazione in questione come tutte le prefazioni delle opere successive allo Zarathustra, che terminano con un capitoletto sullo stesso, autorizzano a dire ciò. Nietzsche continuamente professa la sua unicità, la sua necessaria primogenitura rispetto alla questione di un sapere/volontà capace di costituire una nuova umanità in cui il divino non è esteriorizzato in divinità ma è interiorizzato nell'azione di chi incontra se stesso incontrando il mondo)

Nietzsche e Hegel

Nel pensiero di Nietzsche, nonostante il suo confronto con Hegel sia raramente esplicitato nelle opere, prevale una radicale contestazione dell'hegelismo: i più rilevanti punti di distanza fra i due filosofi tedeschi possono essere individuati nel diverso atteggiamento nei confronti della dialettica, oggetto di una critica aggressiva da parte di Nietzsche, essendo vista da lui come una pretesa del pensiero di ridurre la caoticità della vita e del mondo entro categorie fisse e stabili, e in particolar modo in una visione sistematica della filosofia, che era invece un tratto centrale dell'opera di Hegel. Nella sua seconda considerazione inattuale Nietzsche fa esplicito riferimento alla filosofia hegeliana come la maggior causa di una diffusa idolatria del fatto nella cultura tedesca. Per Nietzsche, infatti, il tentativo di categorizzare e insieme divinizzare il processo storico annienta la forza vitale propria di ogni uomo e veicola una concezione della storia epigonale e giustificatrice.

La filosofia di Hegel è ritenuta da Nietzsche un tradimento in danno alla vita, in quanto tentativo di fermare ciò che non si può fermare (la vita, dinamica per antonomasia) in un sistema di pensiero. Analogo è il giudizio di Nietzsche nei confronti dei positivisti: rei di spiegare la realtà mediante leggi meccanicistiche fisse, essi restano afflitti dallo stesso errore di Hegel ed epigoni.

Nietzsche è distante dal pensiero di Hegel anche in ordine alla supposizione hegeliana che esista una forza meramente razionale manifestantesi nella storia, che tratterebbe gli uomini come banali strumenti della propria astuzia.

Nietzsche ripudia la "tirannide della ragione sugli uomini" (per usare le sue parole), per cui biasima Socrate, Platone, Cartesio, gli illuministi ed anche i positivisti del suo tempo. Questo atteggiamento di profonda messa in discussione del filone razionalistico-idealistico (che per Nietzsche comprende anche il cristianesimo) della filosofia occidentale comporta allo stesso tempo una ridiscussione totale della tradizione metafisica, di cui Hegel si ritiene invece l'ultimo elaboratore.

Sussistono nondimeno talune analogie con alcuni aspetti dell'illuminismo. Malgrado il suo netto orientamento antirazionalista, è possibile accostare il pensiero di Nietzsche ad alcuni autori illuministi per quanto riguarda il rifiuto generale della metafisica e dell'ascesi; è tra l'altro significativo che egli abbia dedicato la sua opera Umano, troppo umano a Voltaire. L'ideale ascetico è visto in particolare da Nietzsche come una minaccia alla forza vitale insita nell'uomo.

Nietzsche e Kierkegaard

Nietzsche può essere accomunato a Søren Kierkegaard: entrambi hanno un orientamento prettamente esistenziale.

Rapporti con altri autori

Sulle basi ut supra è incentrata la polemica contro la religione in generale e il Cristianesimo in particolare: anche queste istanze rinnegano la forza vitale innata in ciascuno. La condanna colpisce anche Arthur Schopenhauer, seppur ammirato in gioventù da Nietzsche. Quest'ultimo imputa al suo vecchio maestro di aver generato l'ennesima morale, fondata sulla pietà e, in ultima analisi, sull'ascesi.

Nietzsche, ad ogni modo, è influenzato da alcuni concetti di Schopenhauer: ammette l'idea di una forza irrazionale, respingendone la nozione sinistra che ne aveva prospettato Schopenhauer e la rinomina volontà di potenza, annoverandola quale forza benevola, esemplificata essenzialmente dal suo famoso oltreuomo.

Il forte interesse giovanile verso Schopenhauer, portò Nietzsche a leggere i discepoli di quest'ultimo, e cioè Eduard von Hartmann, Julius Bahnsen, e Philipp Mainländer. Egli, tuttavia, non pensava che, questi autori, fossero autentici prosecutori del messaggio schopenhaueriano. Parla difatti di Mainländer, dopo aver affermato in uno scritto giovanile "È ora di riscoprirlo!", ne La gaia scienza (Die fröhliche Wissenschaft), nel seguente modo: "Sarebbe possibile considerare Mainländer, dilettante e precocemente senile, turiferario sentimentale ed apostolo della verginità, come un vero e proprio tedesco?! ... Né Bahnsen, né Mainländer e né, in particolare, Eduard von Hartmann, danno una sicurezza in materia di gestire la questione se il pessimismo di Schopenhauer, il suo orrore di guardare ad un Dio privato, stupido, cieco, folle, e ad un discutibile Mondo, insomma il suo onesto sguardo d'orrore, non sia stato soltanto un caso eccezionale tra i tedeschi, ma possa essere, bensì, considerato come un tema generalmente tedesco." (§ 357) Tuttavia, occorre notare che Nietzsche stesso mutuò proprio da Mainländer, la celebre espressione "Dio è morto" (sebben con intenti diversi, significando la morte di Dio per Nietzsche un surplus di vitalismo immanente): la morte progressiva di Dio, dalla Superessenza Unitaria all'Essenza Fenomenica nel Molteplice presente nel Mondo attuale sino alla Dissoluzione Nullificante, è, difatti, il cuore della filosofia stessa di Mainländer.

Particolare importanza ebbe poi per Nietzsche la scoperta di Stendhal e di Dostoevskij (quest'ultimo definito, nel Crepuscolo degli idoli, «l'unico psicologo da cui avrei qualcosa da imparare»). In una lettera indirizzata a Franz Overbeck (febbraio 1887) scrive:

«Di Dostoèvskij qualche settimana fa non sapevo nemmeno il nome, io, uomo incolto che non legge i giornali. Il caso, in una libreria, mi fece posare lo sguardo su un libro suo, tradotto da poco in francese: L'esprit souterrain[19] (la stessa cosa fortuita mi accadde a vent'anni per Schopenhauer, a trentacinque per Stendhal). L'istinto di parentela (o come diavolo dovrei chiamarlo?) parlò; la mia gioia fu straordinaria; devo risalire alla mia conoscenza con Rouge et Noir per ricordarmi una gioia altrettanto viva.[20]»

L'ultimo Nietzsche, prima della malattia, si appassionò peraltro al Tolstòj della "conversione" (lo stesso Tolstòj che lo definì «un vivace tedesco posseduto da manie di grandezza, con idee limitate, folle»[21]). Nietzsche lo «leggeva e compulsava avidamente, riconoscendo in lui lo stesso mito al quale anch'egli si sentiva forzato: la consumazione del confine tra "arte" e "vita", tra "volontà" e "realtà"»[22].

Nietzsche, che pure ben può dirsi avversario del positivismo, è in parziale sintonia con il darwinismo, e più in particolare con le categorie di «lotta per la vita», «selezione naturale» e «survival of the fittest».[23] Egli però dilata questo assunto al di là della mera sopravvivenza: secondo Nietzsche c'è un «darwinismo» selettivo anche nella società umana: gli individui mirano a conseguire il predominio e la supremazia, sotto lo stimolo della «volontà di potenza». Darwin sarà d'altronde aspramente criticato da Nietzsche per il suo ottimismo progressista.

Inoltre, Nietzsche critica Darwin per la preponderanza da lui data all'ambiente esterno quale causa dell'evoluzione[24][25] e alla sopravvivenza quale fondamentale istinto vitale – la «filosofia da mercante del signor Spencer: assoluta mancanza di un ideale, al di fuori di quello dell'uomo medio».[26] Altra sua critica a Darwin fu quella sui concetti di «individuo» e «specie» come erano creduti: «I concetti di "individuo" e di "specie" sono egualmente falsi e dovuti alla prima impressione. "Specie" esprime solo il fatto che una quantità di esseri simili si presentano nello stesso tempo e che il ritmo di crescita ulteriore e di mutamento è per molto tempo rallentato, sicché le piccole continuazioni e gli accrescimenti di fatto non vengono molto in considerazione (una fase di sviluppo, in cui lo svilupparsi non diventa visibile, sicché sembra che si sia raggiunto un equilibrio, e viene resa possibile la falsa rappresentazione che si sia qui conseguito uno scopo – e che ci sia stato uno scopo nello sviluppo...)».[27]

Nella sua critica all'idealismo ed a Kant, alle presunte "fantasie metafisiche", all'"immoralità" della morale e alla retorica filosofica accademica, Nietzsche può essere considerato il più autorevole precursore dell'etologia,[28] dell'epistemologia evoluzionista,[29] nonché della psicoanalisi, e la sua opera contribuì a renderla in seguito possibile:[30] Nietzsche ha prodotto influssi di assoluto rilievo in svariati ambienti e su numerose personalità della letteratura e della politica del XX secolo. È inevitabile, a tal proposito, riferirsi a Stefan George, così come in Italia a Gabriele D'Annunzio, che nel suo lavoro mostrò di aver manifestamente recepito il mito dell'Oltreuomo, con la conseguente esaltazione, ai limiti del titanismo, di orgoglio e volontà. Nietzsche venne talora considerato tra i precursori del nazionalsocialismo, anche se l'interpretazione del suo pensiero fornita dal filosofo nazista Alfred Baeumler è tuttora dibattuta e considerata controversa.

Evidenti influenze del pensiero di Nietzsche sono altresì riscontrabili nell'originale metafisica concreta di Pavel Aleksandrovič Florenskij; nella filosofia "eraclitea" di Alfred Baeumler, così come più in generale nella cosiddetta Konservative Revolution della sfera culturale tedesca tra le due guerre, attraverso tra gli altri Oswald Spengler, Ernst Jünger e lo stesso Martin Heidegger; o ancora nel futurismo italiano, nell'oggettivismo della romanziera russo-americana Ayn Rand, e più recentemente nel transumanesimo e nel postmodernismo critico.

Tra gli autori contemporanei che apertamente rivendicano la propria filiazione nietzschana troviamo tra gli altri Guillaume Faye e Michel Onfray.

Va rammentata, del resto, la notoria affinità spirituale che legava il pittore Giorgio de Chirico al pensatore che qui si commenta.[31]

La complessità del pensiero di Nietzsche

La particolarità del pensiero di Nietzsche, la sua unicità, ha sempre generato nella critica degli interrogativi. Una delle domande che ci si è posti nella storia della critica a Nietzsche è la considerazione su qual è il "vero" Nietzsche, quale fosse il suo reale intento e cosa volesse comunicare nelle sue opere.[32]

La sua filosofia, infatti, è in bilico tra la negazione totale della cultura e del pensiero occidentale (si veda la sua critica al razionalismo, vera spina dorsale della filosofia occidentale) e la creazione di un nuovo sistema di valori, incentrati sulla figura dell'Oltreuomo, sull'eterno ritorno e sulla volontà di potenza. Nietzsche, infatti, voleva senza dubbio eliminare il campo da ogni "mito", che appartenesse alla morale religiosa (da lui definita "morale dei vinti") o alla filosofia, con i miti laici di progresso, razionalismo, positivismo e idealismo. Tuttavia è lecito domandarsi se questa volontà distruttrice dei valori sia solo fine a se stessa, frutto di un orientamento nichilista, o sia la base necessaria da cui far partire la creazione di un nuovo sistema di valori.

La filosofia di Nietzsche propone notevoli spunti di riflessione, che in parte spiegano la difficoltà di quest'autore di essere pienamente compreso nel suo tempo, nell'Ottocento, e la sua successiva riscoperta nel XX secolo. È il caso di ricordare che il Novecento vede l'arrivo alla ribalta di un esistenzialismo molto lontano da quello di Kierkegaard e che per molti aspetti Nietzsche è un anti-Kierkegaard in aperta concorrenza con la sua visione del mondo. Lo "scacco" kierkegaardiano per Nietzsche diventa il pretesto per una via a una vittoria sul destino di cui l'Oltreuomo si fa profeta.

Il pensiero di Nietzsche, se da un lato è la negazione di quelle correnti di pensiero basate sull'ottimismo metafisico e deterministico dell'idealismo hegeliano è anche contro l'ottimismo scientistico. Di esso era portatore il Positivismo, con la sua idea di continuità del progresso. Incentrato il primo sul "tutto è bene" perché "così deve andare" necessariamente, l'ideale di progresso del secondo gli suona ingenuo e falso.

Sotto un altro punto di vista, per quanto Il mondo come volontà e rappresentazione sia uno dei testi chiave per la formazione di Nietzsche, egli ha poco della semplice considerazione pessimistica della realtà, propria di Schopenhauer. La sua filosofia, infatti, rifiuta ogni passiva accettazione della realtà, sia nel senso del "tutto è bene" hegeliano e sia quella del "tutto progredisce" positivistico e neppure il "tutto è sofferenza", di Schopenhauer. Essa, rivela piuttosto una sorta di titanismo romantico, ma in una nuova Weltanschauung (Visione del mondo) che è post-romantica.

Nietzsche e l'Italia

Notevole importanza rivestì per Nietzsche il contatto con la cultura e l'ambiente italiani, che in più di un'occasione fecero da stimolo alle sue riflessioni filosofiche.[33] Nietzsche amava soggiornare in Italia, dove si recava spesso per curare i suoi malanni e dove sosteneva di ritemprarsi.[33] Egli definiva il carattere italico come «il più fine» per la sua capacità di sapersi esprimere argutamente e con paradossi, «il più ricco» per la creatività e la varietà delle scenografie urbane, e «il più libero» dai condizionamenti metafisici e religiosi.[34] In Italia Dio era già morto prima, e in maniera più definitiva, che altrove.[34] Del genio italico diceva:

«ha usato nel modo di gran lunga più libero e fine ciò che ha preso a prestito e ci ha messo dentro molto di più di quello che ne ha ricavato, essendo il genio più ricco, che più poteva donare»

Nietzsche contrapponeva in particolare la cultura italiana a quella tedesca, ravvisando in quest'ultima un oscurantismo e un moralismo che, sorto con Lutero e permeando di sè l'età moderna, aveva finito per prevalere su Roma.

«Cesare Borgia papa... Mi capite? Ebbene sì, questa sarebbe stata la vittoria, alla quale io anelo; con quella, il cristianesimo sarebbe stato eliminato! Che avvenne? Un frate tedesco, Lutero, venne a Roma. Questo frate, con nel sangue tutti gli istinti vendicativi di un prete fallito, a Roma tuonò contro il Rinascimento. [...] Invece di comprendere con la più profonda gratitudine il prodigio accaduto, il superamento del cristianesimo nella sua sede, da quello spettacolo il suo odio intese trarre il suo solo nutrimento. Lutero "vide" la corruzione del papato, mentre era palmare esattamente l'opposto: la vecchia corruzione, il peccato originale, il cristianesimo, non sedeva più sul seggio del papa! Bensì la vita! Bensì il grande sì a tutte le cose alte, belle, audaci! [...] E Lutero ripristinò la chiesa!»

Nietzsche riteneva perciò che la teologia protestante fosse peggiore di quella cattolica,[35] ravvisando nella mentalità dei popoli meridionali, dalle radici essenzialmente elleniche, una maggiore attitudine all'ozio, un'apertura mentale agli aforismi e ai paradossi, nonché un'indulgenza verso le passioni e gli istinti.[36] A Napoli sperimentò come la bellezza non «affascina tutta in un colpo, ma esercita una presa che si insinua lentamente»; a Genova gli procurò «una felicità malinconica vivere in mezzo a questa confusione di stradicciole, di voci: un'ebbrezza di vita». Venezia lo indusse talmente a struggersi per la musica di Wagner che «quando cerco un'altra parola per musica, trovo sempre soltanto la parola Venezia». A Roma si identificò nel gesto donante, triste e inappagato, della statua del Tritone. A Firenze constatò come il «grande stile» di Palazzo Pitti sarebbe rimasto ineguagliato dalle epoche successive della Controriforma, mentre di Torino tessé l'elogio della pianificazione urbana e del nuovo stile emergente di architettura.[33]

Nietzsche conobbe anche, a Basilea, durante un viaggio nel 1871, Giuseppe Mazzini, il capo dei repubblicani italiani, che gli fece un'ottima impressione[37]. È significativo che l'ultimo Nietzsche creativo, prima della malattia, lavorerà a Torino fino alla sua crisi, che lo coglierà proprio nella città piemontese nel gennaio 1889, quando venne riportato in Germania.

Glossario dei termini filosofici

- Amor fati

- L'amor fati (letteralmente dal latino "amore per il fato, per il destino") è un atteggiamento di accettazione attiva, non assimilabile alla rassegnazione, che consiste nella capacità di far coincidere la propria volontà con il corso degli eventi così come essi si verificano, ovvero assumendoli nella loro innocente casualità. Si rifiuta in questo modo ogni concezione che tenta di "prevedere" il futuro rinchiudendolo in schemi concettuali che tradiscono il dinamismo proprio dell'esistenza. Questo concetto è strettamente legato all'idea di eterno ritorno. Il concetto di amor fati è mutuato soprattutto da due autori ben noti a Nietzsche: Spinoza, si veda la sua Ethica ed Emerson, si veda il crescendo finale del suo saggio "Fato".

- Apollineo (spirito)

- Lo spirito apollineo è il tentativo (proprio soprattutto della Grecia antica) di spiegare la realtà tramite costruzioni mentali ordinate, negando il caos che, secondo Nietzsche, è proprio della realtà e non considerando l'essenziale dinamismo della vita. Lo spirito apollineo è la componente razionale e razionalizzante dell'individuo: nasce successivamente allo spirito dionisiaco, del quale rappresenta l'opposto e l'antitesi.

- Arte

- Nella concezione di Nietzsche l'arte assume un importante valore di liberazione dell'uomo dall'oppressione della razionalità, permettendo all'individuo di esprimere la propria creatività e quindi la sua irrazionalità, in un mondo che tende a distruggerla (parallelismi con Schopenhauer).

- Cristianesimo

- Il Cristianesimo assume in Nietzsche un valore assolutamente negativo. Il filosofo, infatti, vede nella morale cristiana la negazione della vita, soppiantata da una visione ascetica della stessa in quella che definisce la "morale dei vinti". La sua filosofia nasce anche come negazione di questa morale, ben descritta dalla "morte di Dio", dove "Dio" non è da intendere esclusivamente come la divinità personale, ma anche come il sistema di idee proprie anche del Cristianesimo.

- Secondo il filosofo anche i cristiani sono guidati dalla volontà di potenza. In particolare, non potendo sopraffare gli altri per potenza e forza, hanno creato una nuova morale che negasse i veri valori di forza ed esaltasse gli ideali opposti di ascesi e pietà.

- Dionisiaco (spirito)

- Lo spirito dionisiaco è la parte irrazionale dell'individuo e dell'esistenza, la parte caotica e non rinchiudibile all'interno di una trattazione sistematica e ordinata, vera parte dominante della vita vista come ebbrezza, sensualità, esaltazione ed entusiasmo. Dopo Socrate, questa parte dell'uomo viene negata per far posto esclusivamente alla parte razionale.

- Morte di Dio

- Il moto critico nietzschiano non s'arresta e giunge così al "concetto dei concetti", ovvero Dio. Idealismo, evoluzionismo, positivismo e romanticismo son tutte teorie ancora "troppo umane", che si presentano cioè come verità eterne ed assolute e che occorre pertanto smascherare. In nome del "sano" istinto dionisiaco dell'uomo greco che ama tutto ciò che la terrestrità sa offrirgli, conduce un attacco a fondo contro il Cristianesimo, la cui vittoria sul mondo antico ha avvelenato l'umanità. Va alla radice della morale tradizionale e ne fa la genealogia, scoprendo che essa è "morale degli schiavi", dei deboli e dei vinti risentiti contro tutto ciò ch'è nobile, bello e aristocratico. «Che ne è di Dio? Io ve lo dirò. Noi l'abbiamo ucciso. Noi siamo i suoi assassini»; il grido dell'uomo folle sulla piazza del mercato nell'aforisma 125 della Gaia Scienza. Ma uccidendo Dio, la civiltà occidentale ha cominciato anche via via ad eliminare quei valori che sono stati a fondamento di tutta la storia precedente; si perde di conseguenza ogni punto di riferimento (avvento dell'era del Nichilismo). "Dio l'abbiamo ucciso e con lui è scomparso anche l'uomo vecchio, ma quello nuovo (Oltreuomo) è ancor di là dall'apparire".

- La Morte di Dio è un fatto "del qual non ve ne fu di più grande": un evento che divide la storia dell'umanità. Questo è l'evento annunziato da Zarathustra, profeta dell'epoca nuova, il quale sulle ceneri di Dio innalzerà l'ideale "superumano", novello spirito dionisiaco amante della vita in tutti i suoi risvolti, anche i più tragici e terribili.

- Nichilismo

- Per il filosofo tedesco il concetto di nichilismo assume diverse accezioni a seconda del contesto in cui lo utilizza.

- In una prima accezione, il termine viene usato da Nietzsche per descrivere la decadenza cui va incontro la civiltà quando rifiuta la forza vitale e si sottomette alle concezioni razionalistiche ed alle etiche ascetiche. Questa tendenza è propria di tutti i sistemi filosofico-morali che hanno negato la natura imprevedibile e casuale della vita e della realtà e si sono tradotti pertanto in una sorta di rifugio, di protezione dell'uomo all'interno di un mondo "metafisico", inteso nel suo significato originario di mondo "oltre la realtà" (e ciò vale sia per le concezioni religiose, sia per quelle razionalistiche tese a creare una visione ordinata della realtà, com'è il caso dell'Iperuranio platonico).

- Per nichilismo, tuttavia, Nietzsche intende anche il percorso compiuto dall'uomo, a partire dall'illuminismo, per giungere a smascherare i valori tradizionali mettendone in luce la falsità. Al contrario del precedente, questo nichilismo è esclusivamente distruttivo, e porta l'uomo ad un senso di impotenza e di smarrimento, ottimamente descritto dall'analisi di Schopenhauer.

- Esiste, infine, un nichilismo "attivo" e positivo, proprio dello stesso autore, che consiste nell'accettazione del carattere casuale della realtà e della falsità di tutte le credenze. Questo atteggiamento è proprio dell'Oltreuomo.

- Razionalismo

- Il razionalismo è la tendenza a spiegare la realtà per mezzo di schemi concettuali, imprigionandola in essi. Questo concetto, dunque, si ricollega a quello di spirito apollineo. L'autore fa coincidere la nascita di questo orientamento con la filosofia di Socrate.

- Volontà di potenza

- La volontà di potenza è la forza creativa propria dell'uomo e di ogni forma di vita, tale da trascendere ogni formalizzazione. Essa rappresenta l'essenza autentica della vita umana. L'Oltreuomo è colui che è capace di assumere su di sé tutto il peso, e la leggerezza, della piena espressione della volontà di potenza. Volontà di potenza è allora "voler che può", non come volontà di dominio, bensì intesa come un "poter esser-oltre". Volontà in questo caso somigliante a quella schopenhaueriana (Volontà istintiva di vita, non derivante dall'Io che vuole coscientemente, ma da istinto innato/naturale). Potenza è "un poter sempre più, qual massima possibilità d'esser, potenzialità assoluta... il poter esser che s'espande al di là e sopra sè, via conducente ad Oltreuomo".

Nietzsche nella cultura popolare

Film

- Nell'opera di Stanley Kubrick e in particolare in 2001: Odissea nello spazio sono disseminati riferimenti all'opera di Nietzsche[38].

- Al di là del bene e del male (1977) di Liliana Cavani racconta del triangolo amoroso tra Nietzsche, Lou von Salomé e Paul Rée.

- Antichrist, film di Lars von Trier del 2009, prende il titolo e parte dei contenuti da L'Anticristo di Nietzsche.

- Il cavallo di Torino (2011), di Béla Tarr e Ágnes Hranitzky, inizia con una voce che narra di quando Nietzsche vide in piazza Carignano, nei pressi della sua casa torinese, il cavallo adibito al traino di una carrozza fustigato a sangue dal cocchiere.

Televisione

- La gaia scienza ha ispirato il titolo di una trasmissione televisiva di Mario Tozzi e di altre opere.

- La razza dei Nietzscheani, presente nella serie TV Andromeda, è composta da superuomini ispirati a quello di Nietzsche.

Musica

- Il poema sinfonico Così parlò Zarathustra di Richard Strauss, usato da Kubrick come colonna sonora di 2001, celebra l'opera di Nietzsche ed è uno dei temi musicali più popolari.

- David Bowie si è ispirato al filosofo tedesco per la canzone The Supermen,dall'album del 1970 The Man Who Sold The World.

- Il cantautore Zucchero Fornaciari fa riferimento a Nietzsche nelle canzoni Nice (Nietzsche) che dice, dell'album Oro, incenso e birra del 1989 e, indirettamente, in Baila (Sexy Thing) (tratto da Shake del 2002) in cui canta: "e lo sai / Che devi avere un caos dentro di te / per far fiorire una stella che balla" riferimento ad un famoso aforisma dello Zarathustra. Zucchero scrisse la prima canzone per ironizzare sulla filosofia di Nietzsche (che all'epoca conosceva superficialmente), che era la lettura preferita della sua ex moglie, ma successivamente ne divenne anch'egli un lettore e dichiarò di aver "capito molte cose".[39]

- La band Dandy Warhols ha scritto la canzone Nietzsche.

- L'album Zarathustra (1973) della band italiana di rock progressivo Museo Rosenbach.

- Nel 1965 Guccini scrive un testo che due anni dopo sarà inciso dai Nomadi e che poi lo stesso Guccini riprenderà, Dio è morto, con evidente riferimento alla teoria di Nietzsche.

- Nietzsche è citato in una battuta, assieme a Schopenhauer, nel video della canzone "Stupido" nell'album Fino a qui tutto bene del rapper Marracash.

- Il musicista napoletano Daniele Sepe nel suo cd 'Spiritus Mundi' (1995) crea con intento satirico una ingegnosa parodia di Also Sprach Zaratustra ('Also sprach berluskastra') usando l'audio di un intervento al parlamento.

- Il gruppo di progressive metal dei Dream Theater ha scritto una canzone intitolata "Also Sprach Zarathustra"

Letteratura

- Il romanzo Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo da cui fu tratto un film omonimo, con lo stesso De Crescenzo tra i protagonisti è ispirato, già nel titolo ironico, al famoso testo di Nietzsche.

- La poesia di Gabriele D'Annunzio, Per la morte di un Distruttore (F. N. XXV AGOSTO MCM), pubblicata in Elettra, il secondo libro delle Laudi.

- Il romanzo La cattedrale dell'Anticristo di Fabio Delizzos ha come protagonista Friedrich Nietzsche.

Filmografia

- Al di là del bene e del male (1977) di Liliana Cavani

- I giorni di Nietzsche a Torino (2001)

- When Nietzsche Wept (2007)

Opere complete di Friedrich Nietzsche (Classici)

- Vol. I, tomo 1: Scritti giovanili 1856-1864, a cura di Giuliano Campioni e Mario Carpitella, tr. di Mario Carpitella, Adelphi, Milano 1998

- Vol. I, tomo 2: Scritti giovanili 1865-1869, a cura di Giuliano Campioni e Mario Carpitella, Adelphi, Milano 2001

- Vol. III, tomo 1: La nascita della tragedia - Considerazioni inattuali, I-III, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, tr. di Mazzino Montinari e Sossio Giametta, Adelphi, Milano 1972

- Vol. III, tomo 2: La filosofia nell'epoca tragica dei Greci e Scritti dal 1870 al 1873, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, tr. di Giorgio Colli, Adelphi, Milano 1973

- Vol. III, tomo 3, parte 1º: Frammenti postumi 1869-1874, a cura di Mario Carpitella, tr. di Giorgio Colli e Chiara Colli Staude, Adelphi, Milano 1989

- Vol. III, tomo 3, parte 2º: Frammenti postumi 1869-1874, a cura di Mario Carpitella, tr. di Giorgio Colli e Chiara Colli Staude, Adelphi, Milano 1992

- Vol. IV, tomo 1: Richard Wagner a Bayreuth - Considerazioni inattuali, IV - Frammenti postumi (1875-1876), a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, tr. di Giorgio Colli, Mazzino Montinari e Sossio Giametta, Adelphi, Milano 1967

- Vol. IV, tomo 2: Umano, troppo umano, I e Frammenti postumi (1876-1878), a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, tr. di Mazzino Montinari e Sossio Giametta, Adelphi, Milano 1965

- Vol. IV, tomo 3: Umano, troppo umano, II - Frammenti postumi (1878-1879), a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, tr. di Mazzino Montinari e Sossio Giametta, Adelphi, Milano 1967

- Vol. V, tomo 1: Aurora e Frammenti postumi (1879-1881), a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, tr. di Mazzino Montinari e Ferruccio Masini, Adelphi, Milano 1964

- Vol. V, tomo 2: Idilli di Messina - La gaia scienza - Frammenti postumi (1881-1882), a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, tr. di Mazzino Montinari e Ferruccio Masini, Adelphi, Milano 1965

- Vol. VI, tomo 1: Così parlò Zarathustra, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, tr. di Mazzino Montinari, Adelphi, Milano 1968

- Vol. VI, tomo 2: Al di là del bene e del male e Genealogia della morale, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, tr. di Ferruccio Masini, Adelphi, Milano 1968

- Vol. VI, tomo 3: Il caso Wagner - Crepuscolo degli idoli - L'Anticristo - Ecce homo - Nietzsche contra Wagner, a cura di Giorgio Colli, Mazzino Montinari, tr. di Roberto Calasso e Ferruccio Masini, Adelphi, Milano 1970

- Vol. VI, tomo 4: Ditirambi di Dioniso e Poesie postume (1882-1888), a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, tr. di Giorgio Colli, Adelphi, Milano 1982

- Vol. VII, tomo 1, parte 1º: Frammenti postumi 1882-1884, a cura di Mazzino Montinari e Mario Carpitella, tr. di Mazzino Montinari e Leonardo Amoroso, Adelphi, Milano 1982

- Vol. VII, tomo 1, parte 2º: Frammenti postumi 1882-1884, a cura di Mazzino Montinari e Mario Carpitella, tr. di Mazzino Montinari e Leonardo Amoroso, Adelphi, Milano 1986

- Vol. VII, tomo 2: Frammenti postumi 1884, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, tr. di Mazzino Montinari, Adelphi, Milano 1976

- Vol. VII, tomo 3: Frammenti postumi 1884-1885, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, tr. di Sossio Giametta, Adelphi, Milano 1975

- Vol. VIII, tomo 1: Frammenti postumi 1885-1887, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, tr. di Sossio Giametta, Adelphi, Milano 1975

- Vol. VIII, tomo 2: Frammenti postumi 1887-1888, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, tr. di Sossio Giametta, Adelphi, Milano 1971

- Vol. VIII, tomo 3: Frammenti postumi 1888-1889, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, tr. di Sossio Giametta, Adelphi, Milano 1974

Epistolario di Friedrich Nietzsche (Classici)