Anidride carbonica: differenze tra le versioni

| Riga 190: | Riga 190: | ||

== Bibliografia == |

== Bibliografia == |

||

* {{cita libro | cognome= Pierantozzi | nome= Ronald | titolo= Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology - Carbon Dioxide | editore= Wiley| anno= 2001| lingua= inglese | id= | cid= Pierantozzi | url= http://dx.doi.org/10.1002/0471238961.0301180216090518.a01.pub2 }} |

* {{cita libro | cognome= Pierantozzi | nome= Ronald | titolo= Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology - Carbon Dioxide | editore= Wiley| anno= 2001| lingua= inglese | id= | cid= Pierantozzi | url= http://dx.doi.org/10.1002/0471238961.0301180216090518.a01.pub2 }} |

||

* {{cita libro | cognome= Aresta| nome= Michele | titolo= Carbon Dioxide as Chemical Feedstock| editore= John Wiley & Sons| anno= 2010 | lingua= inglese| id= ISBN 3527629920 | cid= Aresta| url= https://books.google.it/books?id=Ng5qzi52etMC}} |

|||

* {{cita libro | cognome= Bhanage| nome= Bhalchandra M.|coautori= Masahiko Arai| titolo= Transformation and Utilization of Carbon Dioxide| editore= Springer Science & Business Media| anno= 2014| lingua= inglese| id= ISBN 3642449883| cid= Bhanage| url= https://books.google.it/books?id=-Pq3BAAAQBAJ}} |

|||

* {{cita libro | cognome= Cho| nome= Kyung |coautori= Irvin F. Hawkins| titolo= Carbon Dioxide Angiography: Principles, Techniques, and Practices| editore= CRC Press | anno= 2007| lingua= inglese| id= ISBN 1420016261| cid= Cho| url= https://books.google.it/books?id=rHYqWLMBf7AC}} |

|||

== Voci correlate == |

== Voci correlate == |

||

Versione delle 20:46, 28 dic 2017

| Anidride carbonica | |

|---|---|

| |

| |

| |

| Nome IUPAC | |

| diossido di carbonio | |

| Nomi alternativi | |

| biossido di carbonio anidride carbonica gas silvestre | |

| Caratteristiche generali | |

| Formula bruta o molecolare | CO2 |

| Massa molecolare (u) | 44,010[1] |

| Aspetto | gas incolore |

| Numero CAS | |

| Numero EINECS | 204-696-9 |

| PubChem | 280 |

| DrugBank | DBDB09157 |

| SMILES | C(=O)=O |

| Proprietà chimico-fisiche | |

| Densità (kg·m−3, in c.s.) | 1,98 |

| Solubilità in acqua | 1,45 g/l a 0 °C (293,15 K),[senza fonte] 2,9 g/L a 25 °C (298,15 K)[2] |

| Temperatura di fusione | 216,59 K (−56,558 °C) al punto triplo[2] |

| Temperatura di ebollizione | 194,7 K (−78,464 °C) sublima[2] |

| Punto triplo | 216,5 K (−56,58 °C) 5,18 × 105 Pa |

| Punto critico | 304,13 K (31 °C) 7,375 × 106 Pa[2] |

| Tensione di vapore (Pa) a 293 K | 5,73 × 106 |

| Proprietà termochimiche | |

| ΔfH0 (kJ·mol−1) | −393,51[1] |

| ΔfG0 (kJ·mol−1) | −394,36[1] |

| S0m(J·K−1mol−1) | 213,74[1] |

| C0p,m(J·K−1mol−1) | 37,11[1] |

| Indicazioni di sicurezza | |

| Simboli di rischio chimico | |

| |

| attenzione | |

| Frasi H | 280 |

| Consigli P | 410+403 [3] |

L'anidride carbonica (nota anche come biossido di carbonio o più correttamente diossido di carbonio) è un ossido acido (o anidride, secondo la nomenclatura classica ormai in disuso) la cui molecola è formata da un atomo di carbonio legato a due atomi di ossigeno. È una sostanza di fondamentale importanza nei processi vitali delle piante e degli animali.In particolare, è coinvolta nella fotosintesi delle piante. È inoltre ritenuta uno dei principali gas serra presenti nell'atmosfera terrestre e come tale una sua sovrapproduzione determina un aumento dell'effetto serra.

Il termine "anidride carbonica" è obsoleto nell'odierna nomenclatura IUPAC, che riserva invece il termine "anidride" a una specifica classe di composti organici, di cui l'anidride carbonica non fa parte, essendo un composto inorganico.

Cenni storici

Il comportamento del diossido di carbonio fu descritto per la prima volta dal chimico belga Jean Baptiste van Helmont nel 1638,[4] che lo identificò come un gas diverso dagli altri gas noti e prodotto durante processi di combustione e fermentazione.[5]

Nel 1750 il chimico britannico Joseph Black determinò il valore del calore latente e del calore specifico dell'anidride carbonica, chiamandola aria fissa[4][6] (a causa del fatto che l'anidride carbonica a basse temperature può diventare "fissa", cioè solidificare).

Nel 1772 Joseph Priestley svolse l'assorbimento dell'anidride carbonica in acqua, ottenendo per la prima volta l'acqua gassata.[4]

Nel 1781 Antoine-Laurent de Lavoisier scopre la reazione di formazione dell'anidride carbonica a partire da suoi componenti elementari carbonio e ossigeno.[4]

Nel 1866 Thaddeus Lowe mise a punto un ciclo frigorifero ad anidride carbonica, utilizzato per la produzione di ghiaccio.[7]

L'aumento dell'effetto serra imputabile alla produzione di anidride carbonica fu sottolineato nel 1896 da Svante Arrhenius, che mise in relazione la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera con la temperatura dell'atmosfera.[8] Tale relazione fu chiarita maggiormente da molti studi successivi; in particolare l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia (WMO) ha evidenziato un costante aumento della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera, dal valore di 280 ppm prima della seconda rivoluzione industriale fino al valore record di 403,3 ppm del 2016, mai raggiunto prima negli ultimi 800.000 anni.[9]

Caratteristiche chimico-fisiche

A temperatura e pressione ambiente il diossido di carbonio è un gas incolore e inodore.[3] Ad alte concentrazioni, reagendo parzialmente con l'acqua delle mucose della bocca, produce acido carbonico, per cui respirare un'atmosfera particolarmente ricca di CO2 produce un sapore acidulo in bocca e un senso di irritazione nel naso, nella faringe e nella laringe.

La sua formula chimica è CO2. La molecola del diossido di carbonio è lineare; ognuno dei due atomi di ossigeno è legato tramite un legame covalente doppio all'atomo di carbonio. L'angolo di legame neutralizza i due momenti dipolari opposti di ciascun doppio legame C=O, quindi la molecola risulta essere globalmente apolare.

L'atomo di carbonio nella molecola di diossido di carbonio ha numero di ossidazione +4, si trova quindi al suo massimo stato di ossidazione possibile. Di conseguenza, il diossido di carbonio non è infiammabile e dal punto di vista chimico è relativamente inerte alle temperature ordinarie.[5]

La densità del diossido di carbonio a temperatura e pressione ambiente è circa una volta e mezzo quella dell'aria;[6] tende quindi a stratificare sul fondo degli ambienti chiusi e non ventilati. In fase solida, a temperature superiori a -78 °C e a pressione ambiente, non fonde, ma sublima. Il diossido di carbonio allo stato solido è comunemente chiamato "ghiaccio secco" e in questa forma ha densità corrisponde a 1562 kg/m³. Il diossido di carbonio può essere però liquefatto sottoponendolo ad alte pressioni a temperatura inferiore ai 31 °C e in questa forma ha una densità di 1022 kg/m³.[10]

Presenza in natura

Atmosfera

Nel marzo 2013 la concentrazione misurata di diossido di carbonio nell'atmosfera terrestre è stata di circa 399 ppm.[11] Per via della maggiore estensione delle terre emerse e quindi della maggiore superficie occupata da vegetazione, nell'emisfero nord della Terra si osserva una fluttuazione della concentrazione di diossido di carbonio di circa 5 ppm nell'arco dell'anno, che raggiunge il suo minimo a maggio, grazie all'intensa attività fotosintetica delle piante, e il suo massimo a ottobre, al termine della stagione vegetativa dell'emisfero nord, quando la biomassa vegetale del pianeta è al suo valore massimo.

Nonostante la sua piccola concentrazione, la CO2 è un componente fondamentale dell'atmosfera terrestre perché - insieme al vapore acqueo e al metano - intrappola la radiazione infrarossa della luce solare riflettendola nuovamente verso la superficie terrestre (il cosiddetto "effetto serra"), impedendo che la superficie della Terra subisca le grandi variazioni termiche del ritmo giorno-notte. Sono stati i vulcani le prime fonti di diossido di carbonio atmosferico della Terra neonata, grazie a essa si è potuto instaurare un clima favorevole allo sviluppo della vita. Oggi i vulcani rilasciano in atmosfera circa 130 - 230 milioni di tonnellate di diossido di carbonio ogni anno, ma questa quantità rappresenta meno dell'1% della quantità di diossido di carbonio totale liberata in atmosfera dalle attività umane, che è pari a 27 miliardi di tonnellate all'anno: 50.000 tonnellate al minuto.

Si ipotizza che la concentrazione atmosferica di diossido di carbonio prima della rivoluzione industriale fosse 280 ppm, e che quindi sia aumentata del 35% dai tempi della rivoluzione industriale e del 20% dal 1958. La combustione dei combustibili fossili (carbone, petrolio) sarebbe la prima causa di questo aumento con il 64%, mentre la deforestazione sarebbe la seconda con il 34%[12].

La teoria del riscaldamento globale compare nella letteratura scientifica per la prima volta alla fine del XIX secolo. L'aumento della quantità di anidride carbonica nell'atmosfera incrementa l'effetto serra e contribuisce quindi all'aumento della temperatura media del pianeta, al quale gli ecosistemi non hanno il tempo necessario per adattarsi. L'entità di questo effetto è ancora in discussione, ma la diffusa convinzione che stiamo in effetti attraversando una fase di riscaldamento generalizzato del clima terrestre ha portato molti paesi del mondo a siglare il protocollo di Kyōto, un accordo in cui le nazioni si impegnano a limitare e ridurre le emissioni di diossido di carbonio, affinché la sua concentrazione resti al di sotto di 450 ppm: nell'ultimo decennio (1999-2009) il livello di diossido di carbonio nell'aria è aumentato di 2 ppm all'anno, ed è in costante accelerazione. Se le emissioni non saranno ridotte secondo gli accordi, il livello di soglia stabilito a Kyōto verrà quindi superato nel 2030 circa. Secondo i modelli climatologici più seguiti il superamento di questa soglia porterebbe la temperatura media della terra ad aumentare di due gradi, e il livello dei mari a innalzarsi di almeno un metro entro il 2040. Altri studi, ritenuti oggi meno verosimili, prevedono fino a 6 gradi di aumento di temperatura e fino a 3 metri di innalzamento dei mari.[senza fonte]

Oceani

Gli oceani della Terra contengono quantità enormi di diossido di carbonio sotto forma di ioni bicarbonato e carbonato, più di quanta ce ne sia nell'atmosfera. Lo ione idrogenocarbonato viene prodotto per azione del diossido di carbonio libero sulle rocce calcaree - un esempio è la reazione di dissoluzione del carbonato di calcio:

- CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2 HCO3-

Attraverso reazioni come questa, gli oceani vanno a tamponare le variazioni di concentrazione del diossido di carbonio nell'atmosfera; la reazione è infatti reversibile. Per centinaia di milioni di anni questo processo ha prodotto enormi quantità di rocce costituite da carbonati che sono andati a depositarsi sui fondali marini.

Con l'aumentare della concentrazione del diossido di carbonio nell'atmosfera, aumenta la quantità di ioni idrogenocarbonato presente nelle acque marine con conseguente abbassamento del pH, fenomeno noto come acidificazione degli oceani. Si ritiene che gli aumenti di temperatura e acidità siano all'origine della morte delle barriere coralline osservata negli ultimi anni in numerose zone tropicali del pianeta.

Distribuzione nel sistema solare

L'anidride carbonica, è presente in concentrazioni elevate sul pianeta Venere; l'anidride carbonica costituisce infatti il 96,4% dell'atmosfera di Venere.[13] A causa dell'anidride carbonica, su Venere l'effetto serra è particolarmente intenso, e ciò comporta che il pianeta sia il più caldo del sistema solare, con ben 750 K (che corrispondono a 475 °C).[14]

L'atmosfera di Marte contiene invece una quantità minore di anidride carbonica rispetto a Venere, ma comunque considerevole, pari all'85,32%. Tuttavia, data la massa ridotta di questo pianeta, esso non riesce a trattenerla nella sua atmosfera rarefatta: infatti tale percentuale deriva in parte dalla concentrazione di questo gas nelle calotte polari, formate interamente da ghiaccio secco.

L'anidride carbonica è presente anche su alcuni satelliti dei pianeti maggiori, ad esempio l'atmosfera di Callisto (satellite di Giove) è composta essenzialmente da anidride carbonica.[15]

Produzione

Il diossido di carbonio è il risultato della combustione di un composto organico in presenza di una quantità di ossigeno sufficiente a completarne l'ossidazione. Può essere inoltre prodotta facendo reagire un carbonato o un bicarbonato con un acido.[6] In natura, viene anche prodotta da batteri aerobici durante il processo della fermentazione alcolica ed è il sottoprodotto della respirazione.

Le piante lo utilizzano per la fotosintesi che, combinandolo con l'acqua e per azione della luce solare e della clorofilla, lo trasforma in glucosio liberando ossigeno come sottoprodotto.

Il diossido di carbonio viene prodotto principalmente a partire dai seguenti processi:[16]

- come prodotto secondario da impianti di produzione di ammoniaca e idrogeno, in cui il metano è convertito in diossido di carbonio;

- da combustione di petrolio e carbone fossile; e soprattutto da centrali termoelettriche e da autoveicoli;

- come sottoprodotto della fermentazione;

- da decomposizione termica di CaCO3;

- come sottoprodotto della produzione di fosfato di sodio;

- direttamente dai pozzi naturali di diossido di carbonio.

Reattività

A pressione ambiente, l'acqua è in grado di assorbire un volume circa uguale di diossido di carbonio e ancora di più sotto pressione. Circa l'1% del biossido di carbonio assorbito si converte in acido carbonico, un acido debole, il quale a sua volta si dissocia in ioni idrossonio, ioni idrogenocarbonato e ioni carbonato.

- CO2 + H2O → H2CO3

Chimicamente, il diossido di carbonio è un reagente elettrofilo. Reagisce con i reattivi di Grignard e con altri composti organometallici a dare i corrispondenti acidi carbossilici

- R-Mg-X + CO2 → R-COO-MgX → R-COOH

Reagisce inoltre con il fenolo nella reazione di Kolbe a dare l'acido 2-idrossibenzoico, ossia l'acido salicilico, il precursore dell'aspirina.

A temperature superiori ai 1700 °C, il diossido di carbonio si converte parzialmente in monossido di carbonio (CO) e ossigeno (O).[5]

Aspetto biologico

Il biossido di carbonio è un prodotto di rifiuto degli organismi che ottengono l'energia dall'ossidazione degli zuccheri o dei grassi, sistema di reazioni che fa parte del loro metabolismo, in un processo chiamato respirazione cellulare. Quest'ultimo è proprio di piante, animali, molti funghi e alcuni batteri. Negli animali superiori, il biossido di carbonio si muove nel sangue (in soluzione) andando dai tessuti del corpo ai polmoni, dove viene espirato.

Il biossido di carbonio nell'aria è presente in quantità dello 0,04% circa, mentre nell'aria esalata dopo un respiro è circa il 4,5%. Un'atmosfera che contiene oltre il 5% di biossido di carbonio è tossica per gli esseri umani e per gli animali, dato che va a saturare l'emoglobina del sangue impedendole di legarsi all'ossigeno e bloccando quindi l'ossigenazione dei tessuti. Per tale motivo, sia quando viene usato in forma gassosa, sia quando viene usato come ghiaccio secco, il biossido di carbonio va maneggiato in spazi ben aerati.

I limiti fissati dall'OSHA (l'agenzia statunitense per la sicurezza sui luoghi di lavoro) per la concentrazione di biossido di carbonio sul posto di lavoro sono lo 0,5% (5000 ppm, 9000 mg/mc TLV-TWA[2]) per un'esposizione continua. Il limite STEL è pari al 3% (30000 ppm[2]).

Il biossido di carbonio è comunque molto meno tossico dell'ossido di carbonio (formula chimica: CO), che produce incoscienza nel giro di pochi minuti e la possibilità di danni irreversibili e morte in breve tempo.

La maggior parte del biossido di carbonio presente nel sangue (il 72%) è presente in forma di ione idrogenocarbonato, HCO3-, dove funge da tampone per la regolazione del pH sanguigno, anche se secondaria rispetto al potere tampone delle proteine che copre i 3/4 del totale. Il livello ottimale dello ione idrogenocarbonato è mantenuto attraverso la frequenza del respiro e la contrazione o la dilatazione dei vasi sanguigni e delle vie polmonari. Circa il 22% della CO2 nell'organismo si trova sotto forma di carbaminoemoglobina e il 6% sotto forma di CO2 libera.

Ogni giorno il corpo umano produce 12-15 M[non chiaro] di CO2 (288-360 litri) a riposo e fino a 50 M[non chiaro] in intensa attività fisica.

Esposte alla luce, le piante assorbono biossido di carbonio dall'atmosfera attraverso la fotosintesi, tramite il quale biossido di carbonio e acqua vengono convertiti in glucosio e ossigeno. Sia in presenza che in assenza di luce, anche le piante emettono biossido di carbonio in conseguenza della respirazione cellulare.

Utilizzi

Utilizzi in forma solida

Il diossido di carbonio solido (anche detto ghiaccio secco o neve carbonica[6]) viene usato come mezzo refrigerante, ad esempio per la conservazione degli alimenti, presentando il vantaggio rispetto di sublimare passando direttamente dallo stato solido allo stato gassoso e permettendo di mantenere la temperatura a valori più bassi rispetto al ghiaccio. In particolare può raggiungere temperature tra -70 °C e -80 °C se miscelato con alcol etilico, acetone o altri liquidi organici.[6]

Il diossido di carbonio viene inoltre utilizzato negli effetti speciali per creare l'effetto nebbia.

Il diossido di carbonio allo stato solido viene utilizzato anche nella pulitura delle superfici attraverso il metodo della sabbiatura criogenica, durante la quale cristalli di anidride carbonica vengono lanciati contro la superficie da pulire da incrostazioni biologiche, patine minerali o altri depositi eliminandoli per il doppio effetto dell'abrasione e del forte raffreddamento localizzato che porta a una contrazione e un irrigidimento delle parti colpite. Un vantaggio di questo metodo rispetto alle sabbiature tradizionali è legato al fatto che il ghiaccio secco utilizzato come sabbia sublima immediatamente riducendo fortemente la quantità di residuo da smaltire dopo l'intervento.

Utilizzi in forma liquida

In un'atmosfera ricca di biossido di carbonio il fuoco si spegne: per questo motivo alcuni tipi di estintore contengono biossido di carbonio liquido sotto pressione a 73 atm.

Anche i giubbotti salvagente spesso contengono capsule di biossido di carbonio liquido, usate per ottenere un rapido gonfiaggio in caso di emergenza.

Utilizzi in forma gassosa

Le acque minerali frizzanti e le bibite gassate devono la loro effervescenza all'aggiunta di biossido di carbonio. Alcune bibite, tra cui la birra e i vini frizzanti contengono biossido di carbonio come conseguenza della fermentazione che hanno subito.

Ancora, è il biossido di carbonio che fa lievitare gli impasti; molti lieviti, naturali o chimici, sviluppano biossido di carbonio per fermentazione o per reazione chimica.

Biossido di carbonio e acqua sono le materie prime della fotosintesi; spesso l'aria all'interno delle serre è arricchita di biossido di carbonio per stimolare la crescita delle piante; inoltre un'atmosfera contenente circa l'1% di biossido di carbonio risulta letale per molti parassiti. La concimazione carbonica è anche impiegata in acquariofilia per promuovere la crescita di piante acquatiche sommerse.

Il biossido di carbonio è utilizzato come fluido refrigerante in impianti di refrigerazione e di condizionamento a basso impatto ambientale. L'utilizzo della CO2 come fluido refrigerante è soggetto a condizioni particolari poiché si realizza un ciclo transcritico.

Inoltre, il biossido di carbonio è impiegato in alcuni tipi di laser industriali.

Nell'industria, viene utilizzato come reagente assieme all'ammoniaca per la produzione di carbammato d'ammonio,[5] a sua volta utilizzato per produrre urea,[5] che trova applicazioni nell'ambito della produzione dei fertilizzanti e delle materie plastiche.[5]

Infine, nell'industria, miscelato all'argon o puro come gas inerte per la protezione/penetrazione del bagno durante una saldatura (open-arc).

Tra gli additivi alimentari è identificato dalla sigla E 290.

Cattura e sequestro

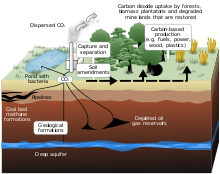

Il principale metodo per smaltire enormi quantità di biossido di carbonio è la fotosintesi clorofilliana svolta dai vegetali: questo processo coinvolge luce, biossido di carbonio e acqua trasformandoli in ossigeno e glucosio; consiste quindi nel piantare e/o preservare foreste da deforestazione e incendi. Questo è il modo più semplice economico e spontaneo, che praticamente avviene naturalmente sul nostro pianeta da quando esistono i vegetali. Esso fa parte inoltre delle misure adottabili secondo il Protocollo di Kyoto per rispettare i vincoli sulle emissioni di CO2 da parte di ciascun paese.

Sono allo studio metodi artificiali, appartenenti alla cosiddetta "geoingegneria", per la cattura e sequestro del carbonio (in inglese Carbon Capture and Sequestration, abbreviato in CCS) col fine di catturare, trasportare e stoccare la CO2 per contrastare l'innalzamento della concentrazione di questo gas serra in atmosfera. In tal caso la cattura del biossido di carbonio si ha nei siti ove viene prodotta in grande quantità: fumi di combustione (ad esempio centrali termoelettriche a carbone o a gas) o da residui di raffinazione; il "sequestro" consiste nell'iniezione nel sottosuolo ove l'anidride carbonica può rimanere segregata grazie a diversi meccanismi chimico-fisici.

Oggi esistono tre principali siti di sperimentazione di sequestro geologico, tutti legati all'industria petrolifera: Weyburn in Canada, In Salah in Algeria e Sleipner nell'offshore norvegese. La quantità di biossido di carbonio sequestrato da questi progetti è dell'ordine del milione di tonnellate all'anno, in realtà una quantità molto modesta. Sleipner è in funzione dal 1995.

Questi metodi formalmente non smaltiscono il biossido di carbonio ma prevedono il suo stoccaggio in sacche sotterranee che dovrebbero trattenere la molecola per migliaia di anni.[17]

Sono state avanzate alcune proposte d'ingegneria per la cattura di biossido di carbonio direttamente dall'atmosfera ma gli sviluppi, se pur ben promettenti, sono solo agli inizi. Attualmente sono in corso esperimenti su dei prototipi,[18][19][20][21] ma non è ancora possibile predire se sarà possibile applicarli su vasta scala.

Note

- ^ a b c d e Atkins S.H. - Edition 8

- ^ a b c d e f HSDB: Carbon Dioxide, su toxnet.nlm.nih.gov.

- ^ a b Scheda del composto su IFA-GESTIS consultata il 27.04.2017

- ^ a b c d Storia e proprietà della CO2

- ^ a b c d e f Carbon dioxide, su britannica.com.

- ^ a b c d e carbonica, anidride, su treccani.it.

- ^ Storia del refrigerante CO2

- ^ Storia dell'effetto serra e del riscaldamento globale

- ^ L’anidride carbonica cresce senza sosta, su focus.it, 1º novembre 2017.

- ^ Il ghiaccio secco Archiviato l'11 febbraio 2015 in Internet Archive.

- ^ CO2 Now

- ^ CDIAC - Frequently Asked Global Change Questions

- ^ http://physics.infis.univ.trieste.it/~monaco/node44.html[collegamento interrotto]

- ^ Venere

- ^ R. W. Carlson et al., A Tenuous Carbon Dioxide Atmosphere on Jupiter's Moon Callisto (PDF), in Science, vol. 283, 1999, pp. 820–821, DOI:10.1126/science.283.5403.820, PMID 9933159.

- ^ Pierantozzi

- ^ Un serbatoio contro l'effetto serra

- ^ First Successful Demonstration of Carbon Dioxide Air Capture Technology Achieved by Columbia University Scientist and Private Company Archiviato il 22 giugno 2010 in Internet Archive.

- ^ Machine to clean up greenhouse gas is breakthrough in war on global warming, say scientists

- ^ 1000 tonne/day - Machine Air Fuel Synthesis

- ^ 30'000 tonnes/year Carbon Recycling International (CRI)

Bibliografia

- (EN) Ronald Pierantozzi, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology - Carbon Dioxide, Wiley, 2001.

- (EN) Michele Aresta, Carbon Dioxide as Chemical Feedstock, John Wiley & Sons, 2010, ISBN 3527629920.

- (EN) Bhalchandra M. Bhanage, Masahiko Arai, Transformation and Utilization of Carbon Dioxide, Springer Science & Business Media, 2014, ISBN 3642449883.

- (EN) Kyung Cho, Irvin F. Hawkins, Carbon Dioxide Angiography: Principles, Techniques, and Practices, CRC Press, 2007, ISBN 1420016261.

Voci correlate

- Quoziente respiratorio

- Effetto serra

- Gas serra

- Ghiaccio secco

- Laser ad anidride carbonica

- Stati per emissioni di CO2

- Stati per differenza di emissioni di CO2 (1990-2004)

- Monossido di carbonio

- Carbaminoemoglobina

Altri progetti

Wikiquote contiene citazioni di o su anidride carbonica

Wikiquote contiene citazioni di o su anidride carbonica Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su anidride carbonica

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su anidride carbonica

Collegamenti esterni

- Template:Thesaurus BNCF

- Centro Studi Galileo - CO2 come gas refrigerante

- (EN) Informazioni sul ghiaccio secco, su dryiceinfo.com.

- (EN) Scheda informativa OSHA, su osha.gov.

- (EN) Bassam Z. Shakhashiri: Il composto della settimana: l'anidride carbonica

- (EN) Keeling, C.D. and T.P. Whorf: Controllo sull'anidride carbonica atmosferica dall'osservatorio di Manua Loa, 2002

- (EN) Aggiornamenti da Mauna Loa 2004, su usatoday.com.

- (EN) Catalogo delle Emissioni Naturali di CO2 in Italia - [1]

- (EN) Emissioni di CO2 negli ultimi 40 anni per nazione e attività, su enviroware.com.

- Video sulla cattura e il sequestro della CO2 [2]

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 31199 · LCCN (EN) sh85020108 · GND (DE) 4031648-8 · J9U (EN, HE) 987007283486805171 · NDL (EN, JA) 00568539 |

|---|