Magna Carta: differenze tra le versioni

| Riga 311: | Riga 311: | ||

* {{cita libro|autore=Gianna Baucero|titolo=Magna Carta|isbn=978-88-98913-66-4|editore=Edizioni Effedì|città=Vercelli|anno=2016|sbn=IT\ICCU\TO0\1993135|cid=Baucero, 2016}} |

* {{cita libro|autore=Gianna Baucero|titolo=Magna Carta|isbn=978-88-98913-66-4|editore=Edizioni Effedì|città=Vercelli|anno=2016|sbn=IT\ICCU\TO0\1993135|cid=Baucero, 2016}} |

||

* {{cita libro|autore=Ugo Mattei|wkautore=Ugo Mattei|titolo=Il modello di common law|editore=Giappichelli editore|città=Torino|isbn=88-348-5276-1|sbn=IT\ICCU\RMG\0019787|cid=Mattei, 1996|anno=1996}} |

* {{cita libro|autore=Ugo Mattei|wkautore=Ugo Mattei|titolo=Il modello di common law|editore=Giappichelli editore|città=Torino|isbn=88-348-5276-1|sbn=IT\ICCU\RMG\0019787|cid=Mattei, 1996|anno=1996}} |

||

* {{cita libro|autore=Richard Huscroft|titolo=Ruling England, 1042–1217|anno=2005|editore=Pearson|città= Harlow, UK|isbn=978-0-582-84882-5|lingua=en|cid=Huscroft, 2005}} |

|||

* {{cita libro|autore=Caroline Hillaby|titolo=The Palgrave Dictionary of Medieval Anglo-Jewish History|data=2013|editore=Palgrave Macmillan|isbn=978-1137308153|url=https://books.google.com/books?id=Zb8hAQAAQBAJ&q=Magna+Carta+Debts+owing+to+other+than+Jews+shall+be+dealt+with+likewise&pg=PA23|lingua=en|cid=Hillaby, 2013}} |

|||

{{div col end}} |

{{div col end}} |

||

Versione delle 08:46, 27 ott 2021

La Magna Charta Libertatum (dal latino medievale, "Grande Carta delle libertà"), comunemente chiamata Magna Charta, è un documento accettato il 15 giugno 1215 dal re Giovanni d'Inghilterra (soprannominato anche "Senza Terra", perché privo di appannaggi reali) a Runnymede, nei pressi di Windsor. Redatta dall'Arcivescovo di Canterbury per raggiungere la pace tra l'impopolare re e un gruppo di nobili ribelli, garantì la tutela dei diritti della chiesa, la protezione dei civili dalla detenzione ingiustificata, la garanzia di una rapida giustizia e la limitazione sui tributi feudali alla corona.

Fu chiamata magna per non confonderla con un provvedimento minore, una carta emanata proprio in quegli anni per sancire una serie di limiti al potere del sovrano inglese. Pur presentandosi, quindi, come un atto di concessione unilaterale da parte del re, costituiva, in realtà, un contratto di riconoscimento di diritti reciproci. Dopo la morte di Giovanni, il governo di Guglielmo il Maresciallo, reggente per il suo giovane figlio Enrico III, fece emanare nuovamente il documento nel 1216, spogliato di alcuni dei suoi contenuti più radicali, in un tentativo fallito di costruirsi un sostegno politico; l'anno seguente, alla fine della prima guerra dei baroni, fece parte del trattato di pace concordato a Lambeth. A corto di fondi, Enrico fece ripubblicare ancora una volta la Carta nel 1225, in cambio di una concessione di nuove tasse; suo figlio, Edoardo I, lo fece nel 1297, questa volta confermandola come parte della legge statutaria dell'Inghilterra.

Benché la Magna Carta sia stata più volte modificata, nel corso dei secoli, da leggi ordinarie emanate dal parlamento, conserva tuttora lo status di Carta fondamentale della monarchia britannica e rimangono tuttora in vigore gli articoli 1, 9 e 29 dell’ultima versione, quella del 1297.

Giovanni Senza Terra, che aveva firmato questo documento sotto coercizione e combattuto i ribelli con la benedizione del Papa Innocenzo III fino alla morte, fu di fatto l'ultimo vero sovrano teocratico inglese, anche se molti discendenti riuscirono con successo a restaurare la monarchia assoluta.[1]

Storia

XIII secolo

Antefatti

La Magna Carta venne concepita, nel 1215, come un tentativo non riuscito di raggiungere la pace tra i monarchici e le fazioni ribelli, come parte degli eventi che portarono allo scoppio della prima guerra dei baroni. A quel tempo l'Inghilterra era governata da re Giovanni, il terzo dei re degli angioini. Nonostante il regno avesse un sistema amministrativo robusto, la natura del governo sotto la dinastia angioina fu mal definita e incerta.[2] Giovanni e i suoi predecessori governarono con il principio della vis et voluntas (o "forza e volontà"), in cui i regnanti godevano di potere esecutivo e potevano talvolta prendere decisioni arbitrarie, spesso giustificando tali azioni sulla base che un re era al di sopra della legge.[3] Molti scrittori coevi ritennero che i monarchi avrebbero dovuto governare in accordo con il costume e con la legge, insieme al consiglio dei membri più importanti del regno, ma non vi fu alcuna regola per quello che sarebbe dovuto accadere se un re si fosse rifiutato di farlo.[3]

Giovanni fu soprannominato "Senzaterra" forse perché perse i suoi possedimenti in Francia, oppure, più verosimilmente, perché, essendo il quintogenito maschio, il padre Enrico non gli lasciò in eredità alcun possedimento territoriale. Giovanni, per difendere e poi riconquistare i possedimenti dei Plantageneti in Francia, dovette ingaggiare una guerra con il regno di Francia, finanziata tramite una forte tassazione dei suoi baroni, che ne denunciarono pubblicamente l'arbitrarietà, segnalando in particolare gravi abusi nell'applicazione dello scutagium.[4] A causa dell'esito negativo della spedizione in Francia (le truppe inglesi, alleate a quelle dell'imperatore tedesco Ottone IV, furono sconfitte, seppure non presenti, nella battaglia di Bouvines nel 1214),[5][6] Giovanni si trovò nelle condizioni di dover pagare un risarcimento per ottenere la pace. Il re era già impopolare presso la maggior parte dei baroni, a molti dei quali doveva dei soldi, e vi era una ben poca fiducia tra le due parti.[7][8][9] Un trionfo avrebbe rafforzato la sua posizione, ma di fronte alla sconfitta, nel giro di pochi mesi dopo il suo ritorno dalla Francia, Giovanni scoprì che i baroni ribelli nel nord e nell'est dell'Inghilterra stavano organizzando la resistenza al suo dominio.[10][11]

I ribelli fecero un giuramento e chiesero che il re confermasse lo Statuto delle libertà proclamato dal re Enrico I nel secolo precedente, e che venne redatto per proteggere i diritti dei baroni.[11][12][13] La forza dei ribelli era insignificante per gli standard del tempo, tuttavia erano tutti uniti dal loro odio verso il re;[14] Robert Fitzwalter, in seguito eletto al comando dei baroni ribelli, affermò pubblicamente che Giovanni avesse tentato di violentare la figlia,[15] e fu implicato in un complotto per assassinarlo nel 1212.[16]

Giovanni tenne un consiglio a Londra nel gennaio 1215 per discutere di potenziali riforme, mentre in primavera, ad Oxford, si confrontarono i suoi delegati con i ribelli.[17] Entrambe le parti fecero appello a papa Innocenzo III perché potesse dare la propria assistenza nella disputa.[18] Durante i negoziati, i baroni ribelli realizzarono un primo documento, che gli storici hanno definito "l'Ignota Carta delle libertà", che mise sulla carta gran parte delle libertà concesse da Enrico I; i sette articoli di quel documento in seguito apparvero nella Magna Carta.[19][20][21]

Giovanni sperava che il Papa gli fornisse assistenza legale e morale di valore e di conseguenza egli lo coinvolse per tempo; il re stesso aveva dichiarato, nel 1213, di essere un vassallo del Papa e quindi credette di poter contare sulla massima autorità del cristianesimo.[18][22] Inoltre, Giovanni iniziò un reclutamento di forze mercenarie dalla Francia, anche se alcune di esse furono respinte per non dare l'impressione che il re cercasse un aggravamento del conflitto.[17] In un'ulteriore azione per assicurarsi il sostegno del Papa, Giovanni fece un giuramento per diventare un crociato, una mossa che gli dette una protezione politica aggiuntiva ai sensi del diritto della Chiesa, anche se molti ritennero che tale promessa non fosse sincera.[23][24]

Le lettere di appoggio a Giovanni provenienti dal Papa, arrivarono nel mese di aprile, ma a quel punto, i baroni ribelli si erano organizzati in una fazione militare. A maggio essi si riunirono a Northampton dove rinunciarono ai loro legami feudali con Giovanni e marciarono su Londra, su Lincoln e su Exeter.[25] Gli sforzi del re di apparire moderato e conciliante riuscirono in gran parte, tuttavia una volta che i ribelli arrivarono a Londra, richiamarono un'ondata di disertori realisti.[26] Il re si offrì di sottoporre il problema a un comitato di arbitraggio con a capo il Papa, ma ciò non destò interesse nei ribelli.[27] Stephen Langton, arcivescovo di Canterbury, si confrontò con i baroni ribelli sulle loro richieste e, dopo che il tentativo di arbitrato papale fallì, Giovanni incaricò Langton di organizzare la pace.[26][28]

La Carta del 1215

Il 10 giugno 1215, Giovanni incontrò i capi dei ribelli a Runnymede, una marcita posta sulla riva sud del Tamigi. Runnymede era un luogo tradizionale per le assemblee, ma era situato su un terreno neutrale, tra la fortezza reale del castello di Windsor e la sede dei ribelli a Staines, offrendo dunque ad entrambe le parti la sicurezza di un luogo dove era improbabile potersi trovare in svantaggio militare.[29] Qui i ribelli presentarono a Giovanni le loro richieste di riforma, gli "articoli dei baroni".[30] I pragmatici sforzi di mediazione compiuti da Stephen Langton nei successivi dieci giorni trasformarono queste parziali richieste in una Carta che sintetizzava l'accordo di pace proposto; pochi anni dopo, questo accordo venne rinominato Magna Carta, che significa "Grande Carta".[31] Entro il 15 giugno, un accordo generale venne stilato su un testo e, il 19 giugno, i ribelli rinnovarono i loro giuramenti di fedeltà a Giovanni e le copie della Carta furono formalmente pubblicate.[32]

Anche se, come ha notato lo storico David Carpenter, la Carta "non ha perso tempo occupandosi di teoria politica", in effetti andò oltre all'affrontare le semplici richieste baronali, ma costituì una proposta più ampia di riforma politica.[33] Essa prometteva la tutela dei diritti della Chiesa, la protezione dalla detenzione illegale, la disponibilità di una rapida giustizia e, soprattutto, introduceva delle limitazioni in materia di tassazione e altri pagamenti feudali alla corona, con alcune forme di tassazione feudale che richiesero il consenso baronale.[34] La Carta vantava la promozione di diritti libertari per gli uomini, in particolare per i baroni.[35] Tuttavia, anche i diritti dei servi della gleba vennero presi in considerazione negli articoli 16, 20 e 28.[36] Il suo stile e il contenuto riflettono la Carta delle libertà di Enrico I, così come un più ampio corpo di tradizioni giuridiche, comprese le carte reali rilasciate alle città, le attività della Chiesa e delle corti baronali e gli atti costitutivi europei, come lo statuto di Pamiers.[37]

In quella che gli storici in seguito hanno chiamato la "clausola 61" o la "clausola di sicurezza", si stabilì che un consiglio di 25 baroni sarebbe stato istituito per monitorare e garantire la futura adesione di Giovanni alla Carta.[38] Se il re non avesse rispettato la Carta, entro 40 giorni dalla notifica di una trasgressione da parte del Consiglio dei 25 baroni, essi sarebbero stati autorizzati dalla clausola 61 a impossessarsi dei suoi castelli e delle sue terre fino a che, a loro giudizio, non fosse tornato ad ottemperarla.[39] Gli uomini furono costretti a prestare un giuramento di assistenza al Consiglio nel controllo del Re, ma una volta che il risarcimento fosse stato compiuto per le eventuali violazioni, il re avrebbe potuto continuare a governare come prima. In un certo senso, questo non aveva precedenti: altri re avevano precedentemente concesso il "diritto di resistenza" individuale ai loro sudditi se il re stesso non avesse adempiuto ai suoi obblighi, tuttavia la Magna Carta fu il documento che costituiva un mezzo formalmente riconosciuto per costringere collettivamente il re.[40] Lo storico Wilfred Warren sostiene che era quasi inevitabile che la clausola si sarebbe tradotta in una guerra civile, in quanto "era rozza nei suoi metodi e inquietante nelle sue implicazioni".[41] I baroni stavano cercando di forzare Giovanni a mantenere la Carta, ma la clausola 61 fu così fortemente sbilanciata contro il re, che questa versione non avrebbe potuto sopravvivere.[39]

Giovanni e i baroni ribelli non si fidavano l'uno dell'altro e nessuna delle due parti tentò seriamente di attuare l'accordo di pace.[42] I 25 baroni nominati per il nuovo consiglio furono tutti ribelli, scelti tra coloro che si ponevano in posizioni più estreme, e molti tra di loro addussero motivazioni per mantenere i loro eserciti mobilitati.[43] Alcune controversie iniziarono ad emergere tra i ribelli e la fazione realista.[44]

La clausola 61 della Magna Carta conteneva anche un impegno da parte di Giovanni che avrebbe "cercato di ottenere nulla da nessuno, nella sua persona o attraverso qualcun altro, per cui una qualsiasi di queste concessioni o libertà possa essere revocata o sminuita".[45] Nonostante questo, in giugno, il re fece appello al papa Innocenzo, sostenendo che la Carta dei diritti comprometteva il suo rapporto di feudatario.[46] Come parte dell'accordo di pace, i baroni a Londra avrebbero dovuto arrendersi entro il 15 agosto, ma essi si rifiutarono di farlo.[47] Nel frattempo, i commissari papali scomunicarono i baroni ribelli e, all'inizio di settembre, sospesero Langton dalla sua carica.[48] Una volta a conoscenza della Carta, il Papa rispose dettagliatamente in una lettera scritta il 24 agosto e arrivata a fine settembre, dove scrisse che la Carta era "non solo vergognosa e umiliante, ma anche illegale e ingiusta" in quanto Giovanni fu "costretto ad accettare" e quindi la Carta doveva essere "nulla e priva di ogni validità per sempre"; sotto la minaccia della scomunica, il re non osservò la Carta, né i baroni cercarono di farla rispettare.[49]

Da questo momento scoppiarono violenze tra le due parti; meno di tre mesi dopo la sua stesura, Giovanni e i baroni lealisti ripudiarono la Carta: iniziò così la prima guerra dei baroni.[50] I baroni ribelli dedussero che la pace con Giovanni fosse impossibile e si rivolsero al figlio di Filippo II, il futuro Luigi VIII, per chiedere aiuto, offrendogli il trono inglese.[51] La guerra presto si tramutò in una situazione di stallo. Il re si ammalò e morì nella notte del 18 ottobre 1216, lasciando Enrico III, di soli nove anni, come suo erede.[52]

La Carta del 1216

Nonostante la Carta del 1215 si fosse rivelata un fallimento come trattato di pace, essa risorse sotto il nuovo governo del giovane Enrico III. Sul letto di morte, il re Giovanni nominò un consiglio di tredici esecutori al fine di aiutare Enrico a recuperare il regno e chiese che il figlio fosse tutelato da Guglielmo il Maresciallo, uno dei più famosi cavalieri inglesi.[53] Il 28 ottobre il cardinale Guala Bicchieri, legato papale, supervisionò alla sua incoronazione presso la Cattedrale di Gloucester.[54]

Il giovane re ereditò una situazione difficile, con oltre la metà dell'Inghilterra occupata dai ribelli.[55] Vantava, tuttavia, il sostegno di Guala, che intendeva vincere la guerra civile per Enrico e punire i ribelli.[56] Guala, dunque, rafforzò i legami tra l'Inghilterra e il papato, a cominciare con l'incoronazione, durante la quale Enrico omaggiò il Papato, riconoscendo il Papa, come in precedenza aveva fatto suo padre, come suo signore feudale.[57] Papa Onorio III dichiarò che Enrico fosse suo vassallo e che il legato avesse completa autorità al fine di proteggere Enrico e il suo regno.[58] Come misura aggiuntiva, il re prese la croce, dichiarandosi un crociato e, quindi, avente diritto ad una speciale protezione da Roma.[58]

La guerra non progrediva bene per i lealisti, ma anche il principe Luigi e i baroni ribelli dovettero affrontare diverse difficoltà nel compiere ulteriori progressi.[59] La morte di Giovanni aveva disinnescato alcune delle preoccupazioni dei ribelli.[60] Il governo di Enrico incoraggiò i baroni ribelli a tornare ad essere fedeli, in cambio della restituzione delle loro terre, e emanò una nuova versione della Carta del 1215, anche se prima tolse alcune clausole, comprese quelle sfavorevoli al papato e la clausola 61, con la quale era stato istituito il consiglio dei baroni.[61] Tale iniziativa non ebbe il successo sperato e l'opposizione al nuovo governo di Enrico si fece più incallita.[62]

La Carta del 1217

Nel mese di febbraio 1217, Luigi salpò per la Francia per radunare rinforzi.[63] In sua assenza scoppiò una disputa tra i seguaci francesi di Luigi e quelli inglesi, mentre il cardinale Guala dichiarò che la guerra di Enrico contro i ribelli era l'equivalente di una crociata religiosa.[64] Questa dichiarazione provocò una serie di defezioni nel movimento ribelle e le sorti del conflitto volsero in favore di Enrico.[65] Alla fine di aprile Luigi fece ritorno, ma le sue forze del nord furono sconfitte il mese seguente da Guglielmo il Maresciallo nella battaglia di Lincoln.[66]

Nel frattempo, in Francia diminuì il supporto per la campagna di Luigì, il quale concluse che la guerra in Inghilterra fosse persa.[67] Così negoziò patti con il cardinale Guala, in base ai quali Luigi avrebbe rinunciato al suo diritto al trono inglese; in cambio, ai suoi seguaci sarebbero state restituite le loro terre, eventuali sentenze di scomunica sarebbero state revocate e il governo di Enrico avrebbe promesso di rispettare la Carta precedente.[68] Tuttavia l'accordo proposto venne giudicato, da parte di alcuni fedelissimi, essere troppo generoso verso i ribelli, in particolare per il clero che aveva aderito alla ribellione.[69]

In mancanza di una soluzione, Luigi rimase a Londra con le sue rimanenti forze, nella speranza che arrivassero rinforzi dalla Francia.[69] In agosto, quando giunse la flotta attesa, venne intercettato e sconfitto dai lealisti nella battaglia di Sandwich.[70] Luigi entrò dunque nei negoziati di pace e le parti arrivarono all'accordo sul trattato di Lambeth, noto anche come il trattato di Kingston, accettato tra il 12 e il 13 settembre 1217.[70] Il trattato era simile alla prima offerta di pace, ma escluse il clero ribelle che dovette rinunciare alle terre; inoltre comprendeva la promessa che i seguaci di Luigi avrebbero permesso al clero di godere delle sue libertà e delle usanze tradizionali, secondo la Carta del 1216.[71] Come concordato, Luigi lasciò l'Inghilterra e aderì alla crociata albigese nel sud della Francia, portando la guerra al termine.[67]

Il Magnum Concilium venne convocato tra ottobre e novembre per fare il punto della situazione post-bellica; si ritiene che questo concilium formulò ed emise la Carta del 1217.[72] Simile a quella del 1216, anche se vennero aggiunte alcune clausole al fine di proteggere i diritti dei baroni feudali sui loro sudditi, la Carta stemperava alcune restrizioni sulla capacità della Corona di imporre la tassazione.[73] Restavano una serie di divergenze intorno alla gestione delle foreste reali, che coinvolgevano un sistema giuridico speciale che portava a una fonte di notevole reddito reale. Una carta complementare, la Carta della Foresta, venne emanata al fine di perdonare i reati forestali esistenti, imponendo nuovi controlli nel corso dei tribunali della foresta e stabilire una revisione dei confini delle foreste.[74] Per distinguere le due carte, il nome magna carta libertatum venne utilizzato per fare riferimento al documento più grande, che nel tempo divenne noto semplicemente come Magna Carta.[75]

La Carta del 1225

Durante la giovinezza di Enrico III, la Magna Carta si integrò sempre di più nella vita politica inglese.[76] Mentre il re cresceva, il suo governo iniziò lentamente a riprendersi dalla guerra civile, riacquisendo il controllo delle contee e tornando ad aumentare le entrate, ma facendo attenzione a non oltrepassare i termini imposti dalle carte.[77] Nel 1223, alcune tensioni riguardo allo status delle carte divennero chiare nella corte reale, quando il governo di Enrico tentò di riaffermare i propri diritti sulle sue proprietà e sui ricavi nelle contee, di fronte alle resistenze di molte comunità che sostenevano, anche se non sempre correttamente, che le carte proteggessero le nuove disposizioni.[78] Questa resistenza provocò uno scontro tra l'arcivescovo Langton e William Brewer sulla possibilità che il re dovesse rispettare i termini degli accordi, visto che era stato costretto ad accettarli.[79] In questa occasione, Enrico fornì assicurazioni verbali circa il fatto che si considerasse vincolato dalle carte.[80]

Due anni più tardi, la questione dell'impegno di Enrico riguardo alle carte riemerse, quando Luigi VIII di Francia invase le rimanenti province inglesi in Francia: Poitou e Guascogna.[81] L'esercito di Enrico presso Poitou, che accusava scarsità di risorse, capitolò ben presto e la provincia venne rapidamente persa.[82] E divenne pertanto chiaro che anche la Guascogna sarebbe presto caduta, a meno che non fossero stati inviati rinforzi dall'Inghilterra.[83] Nei primi mesi del 1225, il Grande Consiglio approvò una tassa di 40.000 sterline per inviare un esercito che rapidamente riconquistò la Guascogna.[84] In cambio per aver accettato di sostenere Enrico, i baroni chiesero che il re emanasse nuovamente la Magna Carta e la Carta della Foresta.[85] Il contenuto era quasi identico a quello del 1217, ma nelle nuove versioni il re dichiarò che le carte fossero state emesse dalla propria "spontanea e libera volontà" confermando ciò con il sigillo reale, conferendogli così una maggiore autorità.[86]

I baroni prevedettero che il re avrebbe agito in accordo con queste carte, rispettando la legge e tenendo in considerazione il parere della nobiltà.[87] L'incertezza continuò e nel 1227, quando il re venne dichiarato maggiorenne e in grado di governare in modo indipendente, Enrico annunciò che le future carte avrebbero dovuto essere rilasciate sotto il proprio sigillo.[88] Questo portò a mettere in discussione la validità delle carte precedenti emesse durante la sua minore età.[88] Nel 1253, Enrico confermò ancora una volta le carte in cambio di ulteriori tassazioni.[89]

Durante il suo regno, Enrico pose particolare attenzione sulla ricostruzione simbolica dell'autorità reale, ma il suo tentativo venne relativamente circoscritto dalla Magna Carta.[90] Egli generalmente agì nei termini delle carte che impedivano alla Corona di agire stragiudizialmente contro i baroni, comprese le multe e le espropriazioni che furono comuni sotto suo padre Giovanni.[90] Le carte non affrontarono i temi sensibili della nomina di consulenti reali e della distribuzione del patronato; inoltre non avevano alcun mezzo di applicazione se il re avesse scelto di ignorarle.[91]

Nonostante le varie carte, l'amministrazione della giustizia appariva incoerente e guidata perlopiù dalle esigenze immediate della politica: talvolta venivano affrontate le legittime denunce baronali mentre, in altre occasioni, lo stesso problema poteva venire semplicemente ignorato,[92] Le corti reali, che giravano il paese per amministrare la giustizia a livello locale, erano dotate di poca forza, permettendo così ai più forti baroni di dominare il sistema giudiziario locale.[93] La giustizia di Enrico divenne lassista e incurante, con una conseguente riduzione dell'autorità reale nelle province e, in ultima analisi, il crollo della sua autorità a corte.[93]

Nel 1258 un gruppo di baroni prese il potere grazie ad un colpo di Stato, citando la necessità di applicare rigorosamente la Magna Carta e la Carta della Foresta, andando a creare un nuovo governo baronale per promuovere delle riforme attraverso le disposizioni di Oxford.[94] Tuttavia, i baroni non erano militarmente abbastanza potenti per conseguire una vittoria decisiva e così, tra il 1263 e il 1264, fecero appello a Luigi IX di Francia per fare da arbitro sulle loro proposte di riforma. I baroni riformisti basarono le loro aspettative sulla Magna Carta, sostenendo che fosse una fonte inviolabile del diritto inglese e che il Re fosse andato contro i suoi termini.[95]

Luigi si schierò fermamente in favore di Enrico e così l'arbitrato francese non servì per raggiungere la pace; infatti, i baroni ribelli rifiutarono di accettare il verdetto. L'Inghilterra sprofondò nuovamente nella Seconda guerra dei baroni, vinta dal figlio di Enrico, il principe Edoardo. Anche quest'ultimo invocò la Magna Carta nel giustificare la sua causa, sostenendo che i riformatori stessi avessero agito in contrasto con essa.[96] In seguito alla sconfitta dei baroni, nel 1267 Enrico con un gesto conciliante emise lo Statuto di Marlborough, che comprendeva un nuovo impegno a rispettare i termini della Magna Carta.[97]

La Grande Carta del 1297: statuto

Nel 1297, re Edoardo I riemanò le Carte del 1225 in cambio di una nuova tassa.[98] Questa è la versione che persiste come disposizione normativa ancora oggi, anche se la maggior parte degli articoli è stata abrogata (rimangono tuttora in vigore l’1, il 9 e il 29).[99]

Lo stesso anno fu pubblicata la Confirmatio Cartarum, un documento di conferma delle carte, in lingua normanna da Edoardo I.[100] Avendo bisogno di denaro, Edoardo aveva tassato la nobiltà, la quale si armò contro di lui costringendolo ad emettere queste conferme della Magna Carta e della Carta forestale al fine di evitare la guerra civile.[101] I nobili cercarono anche di aggiungere un altro documento, il De Tallagio; tuttavia il governo di Edoardo I non fu disposto a concederlo, ma si limitò a confermare il principio che la tassazione doveva essere fatta secondo consenso,[98] anche se il modo preciso per stabilire questo consenso non fu deciso.[102]

Nel 1300, un ulteriore documento venne concesso, l'Articuli super Cartas,[103] composto da 17 articoli, come tentativo di risolvere il problema riguardo al far rispettare le Carte. Con questo documento si stabilì che la Magna Carta e la Carta forestale dovevano essere consegnate allo sceriffo di ogni contea e dovevano essere lette quattro volte l'anno, in occasione delle riunioni dei tribunali di contea. Ogni regione avrebbe dovuto istituire un comitato di tre uomini con il compito di raccogliere le lamentele circa le violazioni delle Carte.[104]

Papa Clemente V proseguì la politica di sostegno ai monarchi (i quali governavano per grazia divina) e, nel 1305, annullò la confirmatio cartarum. Edoardo I interpretò la bolla papale annullando anche gli articuli super-cartas, anche se questi ultimi non erano specificamente menzionati.[105] Nel 1306 Edoardo colse l'opportunità data dal sostegno del Papa per riaffermare la legge forestale su vaste aree. Sia Edoardo che il Papa vennero accusati, da alcuni cronisti contemporanei, di "falsa testimonianza" e si ritiene che Roberto I di Scozia rifiutò la pace con il figlio di Edoardo I, Edoardo II, nel 1312 con la giustificazione: "Come può il re d'Inghilterra mantenere fede con me, dal momento che non osserva le promesse giurate fatte ai suoi vassalli...".[106][107]

L'influenza della Magna Carta sul diritto medievale inglese

Per tutto il medioevo la Magna Carta venne richiamata nel giudizio dei casi legali. Ad esempio, nel 1226, i cavalieri del Lincolnshire sostennero che il loro sceriffo stesse modificando la prassi riguardo ai tribunali locali "contrariamente alle loro libertà che essi avrebbero dovuto godere secondo la Carta del re signore".[108] In pratica, i casi non venivano portati contro il Re per le violazioni della Magna Carta e della carta forestale, ma era possibile istruire una causa contro gli ufficiali del re, come i suoi sceriffi appunto, utilizzando l'argomento che essi agivano in contrasto con le libertà concesse dal re nelle carte.[109]

Inoltre, i giudizi medievali si rifacevano alle clausole della Magna Carta al riguardo di alcuni temi specifici quali la tutela e la dote, il recupero dei crediti e la gratuità della navigazione fluviale.[110] Nel XIII secolo alcune clausole della Magna Carta apparivano, tuttavia, meno frequentemente nelle cause legali, in quanto i temi in questione non erano più rilevanti, o perché la carta fu nel frattempo sostituita da normative più rilevanti e più complete. Intorno al 1350 circa la metà delle clausole contenute nella Magna Carta non erano più utilizzate attivamente.[111]

XIV-XV secolo

Durante il regno di Edoardo III vennero emessi, tra il 1331 e il 1369, i Sei Statuti, dei documenti concepiti per tentare di chiarire alcune parti delle Carte. In particolare il terzo statuto del 1354, ridefinì la clausola 29, modificando "uomo libero" con "nessun uomo, di qualsiasi Stato o condizione che egli possa essere" e introdusse la frase "procedura prevista dalla legge" per il "giudizio legale dei suoi pari o la legge della terra".[112]

Secondo Sir Edward Coke, tra i secoli XIII e XV, la Magna Carta venne riconfermata almeno 32 volte e probabilmente anche ben 45 volte.[113][114] Spesso il primo elemento dei lavori parlamentari era una lettura pubblica e la riaffermazione della Carta e, come nel secolo precedente, in seguito si esigeva una conferma da parte del monarca.[114]

A partire dalla metà del XV secolo, la Magna Carta cessò di occupare un ruolo centrale nella vita politica inglese,[115] rimanendo tuttavia un testo utilizzato dagli avvocati, in particolare come protettrice dei diritti di proprietà.[116]

XVI secolo

Nel corso del XVI secolo si modificò l'interpretazione della Magna Carta e della guerra dei primi baroni.[117] Enrico VII prese il potere alla fine dei disordini conseguenti alla guerra delle due rose, a cui seguì Enrico VIII d'Inghilterra; entrambi si prodigarono nel promuovere la legittimità del trono e di rendere illegale qualsiasi tipo di ribellione contro il potere reale.[118] Da sovrana assoluta per diritto divino, Maria I volle ripristinare un'Inghilterra cattolica con una spietata repressione dei protestanti.

La prima edizione stampata meccanicamente della Magna Carta fu probabilmente la "Magna Carta cum aliis Antiquis Statutis", realizzata nel 1508 da Richard Pynson, anche se le prime versioni stampate del XVI secolo erroneamente attribuirono la versione originale della Carta a quella di Enrico III, piuttosto che a quella del 1215 di Giovanni del 1215.[119][120][121] Un'edizione abbreviata in lingua inglese venne pubblicata da John Rastell nel 1527. Thomas Berthelet, successore di Pynson come stampatore, stampò tra il 1531 e il 1540 un'edizione del testo corredato da altri "antichi statuti". Nel 1534, George Ferrers pubblicò la prima edizione integrale in lingua inglese della Magna Carta in cui la divise in 37 clausole numerate.[122]

Alla fine del XVI secolo on Inghilterra si assistette ad un aumento nell'interesse verso lo studio della storia.[123] Questo lavoro concluse che una serie di antiche usanze e leggi inglesi, rovesciate temporaneamente dall'invasione normanna del 1066, furono recuperate nel 1215 e che furono riportate nella Magna Carta.[123][124][125] Gli storici moderni notano che, anche se questa narrazione è fondamentalmente errata, molti si riferiscono ad essa come un "mito" e che assunse una grande importanza tra gli storici del diritto del tempo.[125]

Lo storico William Lambarde, per esempio, pubblicò ciò che credeva fossero i codici di diritto anglosassone e normanni, tracciando le origini del Parlamento inglese del XVI secolo in questo periodo, anche se fraintese le date dei molti documenti in questione.[124] Francis Bacon sosteneva che la clausola 39 della Magna Carta fosse la base del sistema di giuria e dei processi giudiziari del XVI secolo.[126] Gli storici Robert Beale, James Morice e Richard Cosin sostenevano che la Carta fosse una dichiarazione di libertà e un diritto fondamentale, la legge suprema che legittimava il governo inglese.[127] Coloro che mettevano in dubbio queste conclusioni, tra cui il deputato Arthur Hall, venivano sanzionati.[128][129]

XVII e XVIII secolo

Tensioni politiche

Nei primi anni del XVII secolo, la Magna Carta divenne un documento politico sempre più importante al riguardo dell'autorità della monarchia inglese.[130] Mentre i re Giacomo I e Carlo I cercarono di porre una maggiore autorità alla Corona sostendo la dottrina del diritto divino dei re e la Carta venne ampiamente citata dai loro avversari.[131]

Venne sostenuto che la Magna Carta riconoscesse e proteggesse la libertà dei singoli inglesi, soggettando il re al diritto comune della terra e conferendo autorità al Parlamento.[132] Anche se gli argomenti relativi alla Magna Carta sono storicamente inesatti, essi hanno comunque conferito ad essa un potere simbolico, storici come Sir Henry Spelman la descrissero come "il più maestoso ancoraggio sacrosanto delle libertà degli inglesi".[133]

Sir Edward Coke fu molto attivo in questo periodo nell'utilizzo della Magna Carta come uno strumento politico. Egli lavorò sempre con la versione del 1225 del testo, essendo che l'originale del 1215 della Carta venne ritrovata solamente nel 1610. Coke parlò e scrisse ripetutamente sulla Carta.[125] trovando, al suo tempo, Lord Ellesmere come un forte oppositore, mentre storici moderni, come Ralph Turner e Claire Breay, lo hanno criticato come "fraintenditore" della Carta originale sia "anacronisticamente che acriticamente" per cui aveva adottato un approccio "molto selettivo" per la sua analisi.[134] Più indulgente il giudizio di J. C. Holt che ha osservato che la storia delle carte si era già "distorta" al momento in cui Coke svolse il suo lavoro.[135]

Nel 1621, venne presentato un disegno di legge al Parlamento al fine di rinnovare la Magna Carta, un tentativo che tuttavia non riuscì. Il giurista John Selden, durante il caso di Darnell, sostenne che i diritti dell'habeas corpus fossero sostenuti dalla Magna Carta.[136] Coke, dal canto suo, promosse la Petition of Right del 1628 in cui citò la Magna Carta nel suo preambolo, nel tentativo di estendere le sue disposizioni e per renderle vincolanti per la magistratura.[137] La monarchia rispose sostenendo che la situazione giuridica storica era molto meno netta rispetto a quanto veniva affermato, limitando le attività degli storici, arrestando Coke per tradimento e distruggendo il suo libro sulla Magna Carta.[138] Inizialmente Carlo non fu d'accordo con il Petition of Right e rifiutò di confermare la Magna Carta in alcun modo che potesse ridurre la sua indipendenza come regnante.[139]

Nel 1640, l'Inghilterra cadde nella guerra civile che portò all'esecuzione di Carlo I nove anni più tardi. Sotto il successivo protettorato di Cromwell, alcuni misero in dubbio se la Magna Carta, essendo un accordo con un monarca, fosse ancora rilevante.[140] Un pamphlet contro Cromwell, pubblicato nel 1660, The English devil, criticò molto questa posizione.[141]

I gruppi radicali che fiorirono durante questo periodo supportarono diverse opinioni sulla Magna Carta. I Livellatori ne respinsero la storia e il diritto come presentati dai loro contemporanei, favorendo invece un punto di vista "anti-normanno".[142] John Lilburne, per esempio, ha sostenuto che la Magna Carta contenesse solo alcune delle libertà che presumibilmente esistevano già sotto gli anglosassoni prima di essere abolite dal giogo dei Normanni.[143] Il livellatore Richard Overton descrisse la Carta come "una cosa meschina che contiene molti segni di intollerabile schiavitù".[144] Entrambi videro la Magna Carta come una utile dichiarazione delle libertà e che poteva essere utilizzata contro i governi a loro avversi.[145]

Gloriosa rivoluzione

Un primo tentativo per una vera e propria storiografia venne intrapreso da Robert Brady,[146] il quale confutò la presunta antichità del Parlamento e credette nella continuità immutabile della legge. Brady si rese conto che le libertà della Carta sono erano limitare e sostenne che fossero una concessione del re. Ponendo la Magna Carta nel contesto storico, instillò il dubbio circa la sua rilevanza politica contemporanea;[147] la sua comprensione storica non sopravvisse alla Gloriosa Rivoluzione, che, secondo lo storico JGA Pocock, "ha segnato una battuta d'arresto nel corso della storiografia inglese."[148]

Secondo l'interpretazione Whig della storia, la Gloriosa Rivoluzione è stato un esempio di recupero delle antiche libertà. Rinforzati dai concetti Locke, i Whig ritennero che la costituzione dell'Inghilterra fosse un contratto sociale, basato su documenti quali la Magna Carta, il Petition of Right e il Bill of Rights.[149] Le English Liberties (1680 circa) del propagandista Whig Henry Care fu un libro che suscitò molto polemiche ma divenne tanto influente da essere ristampato, sia nelle colonie americane sia in Gran Bretagna.[150]

In generale le idee al riguardo della natura della legge cominciavano a cambiare. L'Atto Settennale del 1716, venne approvata e questa portò una serie di conseguenze. In primo luogo, essa dimostrò che il Parlamento non ritenesse i precedenti statuti inattaccabile, in quanto essa prevedeva una legislatura massima di sette anni, mentre la Legge Triennale (1694) (emanato meno di un quarto di secolo prima) prevedeva un periodo massimo di tre anni.[151]

Vennero, anche, notevolmente ampliati i poteri del Parlamento. Nell'ambito di questa nuova costituzione, la monarchia venne sostituita dalla supremazia parlamentare. In questo nuovo ordinamento, si capì subito che la Magna Carta si trovava con la stessa che aveva con il re senza il Parlamento. Questa supremazia venne contestata da attivisti del calibro di Granville Sharp. Sharp considerò la Magna Carta come parte fondamentale della costituzione e sostenne che sarebbe stato un tradimento di abrogare una parte di essa. Inoltre dichiarò che la Carta vietava la schiavitù.[151]

Sir William Blackstone, nel 1759, pubblicò un'edizione critica del Carta del 1215, in cui utilizzò il sistema di numerazione usato ancora oggi.[152] Nel 1763, il membro del Parlamento John Wilkes venne arrestato per aver scritto un pamphlet accusatorio in cui citò continuamente la Carta.[153] Lord Camden denunciò il trattamento subito da Wilkes come una violazione della Magna Carta stessa.[154] Thomas Paine, nel suo "I diritti dell'uomo", avrebbe ignorato la Magna Carta e i Bills of Rights per il fatto che essi non erano una costituzione scritta redatta da rappresentanti eletti.[155]

Utilizzo nelle tredici colonie e negli Stati Uniti

Quando coloni inglesi partirono per il Nuovo Mondo, portarono con sé le carte reali a fondamento delle colonie. Ad esempio la Carta della colonia della Massachusetts Bay dichiarava che i coloni avrebbero "avuto e goduto di tutte le libertà e le immunità dei soggetti liberi e naturali".[156] La Carta della Virginia del 1606, per gran parte redatta da Sir Edward Coke, dichiarava che i coloni avrebbero goduto della stessa "libertà, diritto di voto e immunità", delle persone nate in Inghilterra.[157] Il Massachusetts Body of Liberties conteneva somiglianze con la clausola 29 della Magna Carta e al momento della redazione, la Corte Generale del Massachusetts interpretò la Magna Carta come la base della common law inglese.[158] Le altre colonie avrebbero seguito il loro esempio. Nel 1638, Il Maryland tentò di riconoscere la Magna Carta nell'ambito della sua costituzione, ma tale richiesta venne respinta da Carlo I.[159]

Nel 1687, William Penn pubblicò The Excellent Privilege of Liberty and Property: being the birth-right of the Free-Born Subjects of England, che conteneva la prima copia della Magna Carta stampata sul suolo americano. I commenti di Penn riflettono l'idea di Coke riguardo alla convinzione che la Magna Carta fosse una legge fondamentale.[160] I coloni attinsero ai libri di legge inglese, un'azione che tuttavia li condusse ad un'interpretazione anacronistica della Magna Carta, ritenendo che garantisse il processo con giuria e l'habeas corpus.[161]

Lo sviluppo della supremazia parlamentare nelle isole britanniche non ha influenzato costituzionalmente le Tredici Colonie, che mantennero un'aderenza alla common law inglese, ma interessò direttamente il rapporto tra la Gran Bretagna e le colonie.[162] Quando i coloni americani combatterono contro la Gran Bretagna, essi stavano combattendo non tanto per la nuova libertà, ma per preservare le libertà dei diritti che essi ritenevano sanciti nella Magna Carta.[163]

Alla fine del XVIII secolo, la Costituzione degli Stati Uniti divenne la legge suprema del paese, in un modo che ricorda come la Magna Carta era considerata come legge fondamentale.[163] Nel quinto emendamento della Costituzione viene garantito che "nessuno può essere privato della vita, della libertà o della proprietà, senza un giusto processo di legge", una frase derivata dalla Magna Carta.[164] Inoltre, la Costituzione incluse un atto simile nella clausola di sospensione, l'articolo 1, paragrafo 9: "Il privilegio del writ di habeas corpus non sarà sospeso se non quando, in caso di ribellione o di invasione, la sicurezza pubblica può richiedere ciò."[165]

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha fatto riferimento esplicitamente all'analisi di Lord Coke sulla Magna Carta come un antecedente del diritto del Sesto Emendamento ad un rapido processo.[166]

XIX e XX secolo

Interpretazione

Inizialmente, durante il XIX secolo l'interpretazione dei Whig della Magna Carta e del suo ruolo nella storia costituzionale rimase dominante. Lo storico William Stubbs nella sua Constitutional History of England, pubblicata nel 1870, rafforzò questa visione, sostenendo che essa fosse stata un importante passo nella formazione della nazione inglese, ritenendo che i baroni del 1215 a Runnymede non rappresentassero solo la nobiltà, ma il popolo d'Inghilterra nel suo insieme schierato contro la tirannia di re Giovanni.[167][168]

Tuttavia questa visione della Carta iniziò a perdere di rilevanza. Il giurista e storico di epoca tardo-vittoriana Frederic William Maitland fornì una visione alternativa più aderente alle sue radici storiche.[169] Nel 1904, Edward Jenks pubblicò un articolo intitolato "Il mito di Magna Carta" che mise in discussione la visione tradizionale dell'antico documento.[170] Storici come Albert Pollard concordano con Jenks nel concludere che Edward Coke fosse stato, nel XVII secolo, in gran parte l'"inventore" del mito della Magna Carta, asserendo che la Carta 1215 non facesse alcun riferimento alle libertà della gente in generale, ma piuttosto alla sola tutela dei diritti baronali.[171]

Questo punto di vista divenne popolare anche in circoli più ampi, e nel 1930 Sellar e Yeatman pubblicarono la loro parodia sulla storia inglese, 1066 and All That, in cui derisero la presunta importanza della Magna Charta e le sue promesse di libertà universale scrivendo: "La Magna Charta era quindi la causa principale della democrazia in Inghilterra, e quindi una buona cosa per tutti (tranne che per la gente comune)".[172][173]

In ogni caso, in molte opere letterarie riguardanti il medioevo inglese, la Magna Carta è considerata un fondamento dell'identità nazionale. Alcuni autori hanno utilizzato le radici medievali del documento come argomento per preservare lo status quo sociale, mentre altri l'hanno indicata come sfida alle ingiustizie economiche.[169] Nel 1898 venne istituito l'"Ordine Baronale della Magna Charta" al fine di promuovere gli antichi principi e i valori che venivano associati alla Carta.[174] I giuristi inglesi e statunitensi continuarono a conferire alla Magna Carta un'elevata considerazione, tanto da formare alcune associazioni per la sua protezione.[164][175][176] Nel 1956, il noto avvocato Lord Denning ha descritto la Carta come "il più grande documento costituzionale di tutti i tempi - il fondamento della libertà dell'individuo contro l'autorità arbitraria del despota".[177]

Abrogazione di articoli e influenza costituzionale

Alcuni giuristi di stampo radicale, come Sir Francis Burdett, credevano che la Magna Carta non potesse essere abrogata,[178] tuttavia nel XIX secolo alcune clausole erano oramai obsolete o erano state sostituite. L'abrogazione della clausola 26 avvenuta nel 1829, grazie al Offences against the Person Act 1828 (9 Geo. 4 c. 31 s. 1), è stata la prima volta che una clausola della Magna Carta subisse questa sorte. Nel corso dei successivi 140 anni quasi tutta Carta è stata abrogata come legge,[179] lasciando solo le clausole 1, 9 e 29 (del 1297) ancora in vigore (in Inghilterra e Galles).

Molti sono stati i tentativi di elaborare forme costituzionali di governo facendoli risalire alla loro discendenza dalla Magna Carta. I domini britannici dell'Australia e della Nuova Zelanda,[180] del Canada[181] (tranne Quebec) e dell'ex Unione Sudafricana e della Rhodesia del Sud, riflettono l'influenza della Carta nelle loro leggi e gli stessi effetti possono essere visti nelle leggi degli altri stati che si sono evoluti dall'Impero britannico.[182]

Eredità moderna

La Magna Carta continua ad avere un notevole valore simbolico all'intenro deella società britannica, venendo frequentemente citata da parte di politici e giuristi a sostegno delle proprie posizioni.[177][183] Ad esempio, nel 2008, il politico Tony Blenn ha affermato, in riferimento al dibattito sul'opportunità di aumentare da 28 a 42 giorni la custodia cautelare in carcere per i sospetti di terrorismo, come «il giorno in cui la Magna Carta viene abrogata», facendo leva sulla presunta tutela che essa garantirebbe ad alcuni diritti civili.[184] Sebbene si stata raramente citata nei tribunali dell'era moderna, nel 2012 i manifestanti di Occupy London hanno tentato di utilizzare la Magna Carta per resistere al proprio sgombero dal cimitero di St. Paul da parte delle autorità della Città di Londra. Tuttavia, nel suo giudizio, il Master of the Rolls ha osservato che, sebbene la clausola 29 fosse considerata da molti il fondamento dello stato di diritto in Inghilterra, non la si potesse considerare direttamente pertinente al caso, e che le altre due le clausole superstiti riguardassero viceversa i diritti della Chiesa e della Città di di Londra e quindi non potevano essere d'aiuto per i ricorrenti.[185][186]

La Magna Carta ha uno scarsa valore giuridico nella Gran Bretagna moderna, poiché la maggior parte delle sue clausole sono state abrogate e i relativi diritti sono garantiti da altre disposizioni, tuttavia lo storico James Holt ha osservato che la sopravvivenza della Carta del 1215 nella vita nazionale è un "riflesso del continuo sviluppo del diritto e dell'amministrazione inglese" oltre ad essere un simbolo delle molte lotte tra l'autorità e il diritto nel corso dei secoli.[187] Lo storico W. L. Warren ha osservato che «molti che sapevano poco e si preoccupavano meno del contenuto della Carta, in quasi tutte le epoche, hanno invocato il suo nome, e con giusta causa, perché significa più di quanto dice».[188]

La Carta rimane anche un argomento di grande interesse per gli storici: Natalie Fryde l'ha descritta come "una delle vacche più sacre nella storia medievale inglese", rilevando di come sia improbabile che possano terminare i dibattiti sulla sua interpretazione e significato.[168] Per molti versi ancora un "testo sacro", la Magna Carta è generalmente considerata parte della costituzione non codificata del Regno Unito; in un discorso del 2005, il Lord Chief Justice, Lord Harry Woolf, la descrisse come "il primo di una serie di strumenti che ora sono riconosciuti come aventi uno status costituzionale speciale".[189][190]

La Magna Carta venne ristampata in Nuova Zelanda nel 1881 come uno degli Atti imperiali in vigore.[191] La clausola 29 del documento rimane ancora valida come parte del diritto neozelandese.[192]

Nelgi Stati Uniti la Carta continua ad essere considerata come antecedente alla Costituzione e al Bill of Rights.[193] Nel 1976, il Regno Unito ha prestato una delle quattro copie sopravvissute della Magna Charta del del 1215 agli Stati Uniti per le celebrazioni del bicentenario donandogli per l'occasione una vetrina decorata L'originale è stata restituita dopo un anno, ma una replica e la vetrina sono ancora in mostra nella cripta del Campidoglio Washington.[194]

Descrizione

Formato

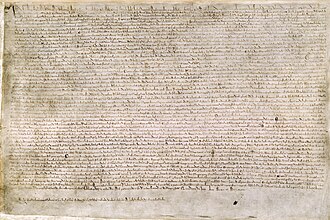

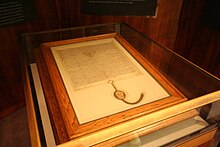

Numerose copie, note come esemplificazioni (copie conformi), vennero fatte delle varie carte, e molte di esse sopravvivono ancora.[195] I documenti sono stati scritti in latino medievale abbreviato, con una scrittura chiara realizzata con penne d'oca su fogli di pergamena prodotta da pelle di pecora, di dimensioni di 380 per 510 millimetri.[196] Le copie furono sigillate con il grande sigillo reale da un funzionario chiamato "spigurnel", utilizzando cera d'api e ceralacca.[197] Sulla carta del 1215 non vi furono apposte né le firme né i sigilli dei baroni presenti.[198] Originariamente le carte non vennero numerate o divise in paragrafi; il sistema di numerazione usato oggi fu introdotto dal giurista Sir William Blackstone nel 1759.[152]

Esemplificazioni

Esemplificazioni del 1215

Si presume che almeno tredici esemplificazioni (copie conformi) della carta del 1215 furono emesse dalla cancelleria reale in quello stesso anno, di cui sette distribuite il 24 giugno e altre sei successivamente. Queste vennero inviate agli sceriffi e ai vescovi della contea, probabilmente incaricati del privilegio.[199] Esistono lievi variazioni tra le copie sopravvissute e probabilmente non esisteva una singola "copia principale".[200] Di queste esemplificazioni, solo quattro esistono ancora al 2021, tutte conservate in Inghilterra: due alla British Library, una presso la Cattedrale di Salisbury e una, di proprietà della Cattedrale di Lincoln, in prestito permanente al Castello di Lincoln.[201] Ognuna di queste versioni è leggermente diversa per dimensioni e contenuto del testo e ciascuna di esse è considerata dagli storici ugualmente autorevole.[202]

Le due copie del 1215 di proprietà dalla British Library, note come Cotton MS. Augustus II.106 e Cotton Charter XIII.31A, furono acquistate dall'antiquario Sir Robert Bruce Cotton nel XVII secolo.[203] ILA prima era stata trovata da Humphrey Wyems, un avvocato londinese, che potrebbe averla scoperta in una sartoria e che poi la diede a Cotton nel gennaio 1629.[204] La seconda fu trovata nel castello di Dover nel 1630 da Sir Edward Dering. La carta di Dering era tradizionalmente ritenuta la copia inviata nel 1215 ai Cinque Ports,[205] ma nel 2015 lo storico David Carpenter ha sostenuto che fosse più probabile che si trattasse di quella inviata alla Cattedrale di Canterbury, in quanto il suo contenuto era identico a una trascrizione del 1290 eseguita nella cattedrale.[206][207][208] Questa copia è stata danneggiata a seguito di un incendio verificatosi nel 1731 nella biblioteca Cotton il cui calore ha gravemente compromesso il sigillo. La pergamena appare un po' raggrinzita ma per il resto relativamente illesa e una sua copia del tutto simile venne realizzata da John Pine nel 1733. Nel 1830, tuttavia, un tentativo maldestro di pulizia e conservazione rese il manoscritto in gran parte illeggibile all'occhio nudo.[209][210] Nonostante tali difetti, questa è comunque l'unica copia sopravvissuta del 1215 ad avere ancora attaccato il suo grande sigillo.[211][212]

La copia della Cattedrale di Lincoln era quella indirizzata alla contea. Fino al 1846 era esposta nella cattedrale per poi essere trasferita in un altro edificio.[213][214] Tra il 1939 e il 1940 fu esposta nel Padiglione Britannico all'Esposizione Universale del 1939 a New York e alla Biblioteca del Congresso.[215] Quando scoppiò la seconda guerra mondiale, Winston Churchill era intenzionato a donarla al popolo americano, sperando che questo avrebbe incoraggiato gli Stati Uniti, allora neutrali, a entrare nel conflitto contro le potenze dell'Asse, ma i vertici della cattedrale si opposero e l'idea venne abbandonata.[216] Dopo il dicembre 1941, la copia fu conservata per motivi di sicurezza a Fort Knox, ne Kentucky, prima di essere rimessa in mostra nel 1944 e restituita, due anni più tardi, alla Cattedrale di Lincoln.[215][216][217][218] Nel 1976 venne esposta nella biblioteca medievale della cattedrale.[214] Successivamente è stata messa in mostra a San Francisco per poi trascorrere un periodo di restauro conservativo prima di un'altra esposizione negli Stati Uniti nel 2007, prima al Contemporary Art Center of Virginia e poi al National Constitution Center di Philadelphia.[214][219][220] Nel 2009 è tornata a New York per essere esposta al Fraunces Tavern Museum.[221] Attualmente è in prestito permanente al David P. J. Ross Vault presso il Castello di Lincoln, insieme a una copia originale della Carta della foresta del 1217.[222][223]

La quarta copia, ritrovata nel 1812, fu consegnata per la prima volta nel 1215 alla cattedrale di Old Sarum e poi spostata in quella di Salisbury che ne ha preso il posto.[224][225][226] È forse la meglio conservata delle quattro, anche se si possono notare piccoli fori di spillo da dove un tempo era appesa.[226][227][228] La grafia su questa versione è diversa da quella delle altre tre, suggerendo che non è stata scritta da uno scriba reale, ma piuttosto da un membro del personale della cattedrale, che l'ha poi fatta autentificare dalla corte reale.[195][225]

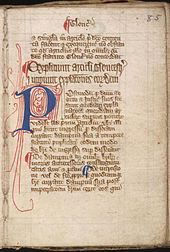

Altre esemplificazioni successive

Altre successive copèie conformi delle carte sono giunte fine a noi. Della Carta del 1216 ne è sopravvissuta una soltanto ed è conservata nella cattedrale di Durham,[229] mentre della Carta del 1217 esistono ancora quattro copie, tre di queste conservate presso la biblioteca Bodleiana dell'università di Oxford e una nella Cattedrale di Hereford.[229][230] La copia di Hereford è occasionalmente esposta accanto alla Mappa Mundi ed è corredata di un piccolo documento chiamato Articuli super Cartas che fu inviato insieme alla Carta per indicare allo sceriffo della contea di come osservare le disposizioni.[231] Una delle copie della biblioteca Bodleiana è stata esposta, nel 2011, al California Palace of the Legion of Honor di San Francisco.[232]

Della carta del 1225 sopravvivono oggi quattro esemplificazioni: la British Library ne conserva una precedentemente ospitata presso l'Abbazia di Lacock fino al 1945. Anche la cattedrale di Durham ne conserva una copia, mentre la biblioteca Bodleiana ne tiene una terza.[230][233][234] La quarta copia era conservata presso il museo dell'Archivio Pubblico ed è ora, al 2021, conservata presso l'Archivio Nazionale del Regno Unito.[235][236] La Società degli Antiquari di Londra detiene anche una bozza della carta del 1215 (scoperta nel 2013 in un registro della fine del XIII secolo proveniente dall'abbazia di Peterborough), una copia della terza riedizione del 1225 (trovata all'interno di una raccolta di statuti dell'inizio del XIV secolo) e una copia in rotolo della ristampa del 1225.[237]

Solo due esemplificazioni della Magna Carta si trovano fuori dall'Inghilterra, entrambe risalenti al 1297. Una di queste fu acquistata nel 1952 dal governo australiano per £ 12 500 dalla King's School di Bruton in Inghilterra.[238] Questa copia è ora esposta a Canberra nella Camera dei deputati del Parlamento.[239] La seconda era originariamente detenuta dalla famiglia Brudenell, conti di Cardigan, prima che la vendessero nel 1984 alla Fondazione Perot statunitense che, a sua volta, nel 2007 la vendette all'uomo d'affari David Rubenstein per 21,3 milioni di dollari.[240][241][242] A proposito del suo acquisto, Rubenstein ha commentato: "Ho sempre creduto che questo fosse un documento importante per il nostro Paese, anche se non è stato redatto qui. Penso che fosse stato la base per la Dichiarazione d'indipendenza e per la Costituzione". Questa esemplificazione è ora in prestito permanente ai National Archives di Washington.[243][244] Solo altre due esemplificazioni del 1297 esistono al 2021,[245] una delle quali è conservata negli Archivi Nazionali del Regno Unito,[246] l'altra nella Guildhall di Londra.[245]

Della esemplificazione del 1330, prodotta durante il regno di Edoardo I d'Inghilterra, ne esistono sette esemplari,[245][247] conservate a Faversham,[248] all'Oriel College, Oxford, nella biblioteca Bodleiana, nella Cattedrale di Durham, nell'Abbazia di Westminster, negli archivi della Guildhall di Londra[249] e in quelli del Kent County Council a Sandwich. Quest'ultima è stata riscoperta all'inizio del 2015 in un album di epoca vittoriana conservato negli archivi della città di Sandwich, nel Kent, uno dei Cinque Ports.[247]

Clausole

La maggior parte del contentuo della Carta del 1215 e delle versioni successive intendeva disciplinare i diritti feudali della Corona sui baroni.[250] Sotto i re angioini, e in particolare durante il regno di Giovanni, i diritti del re erano stati spesso usati in modo incoerente, talvota nel tentativo di massimizzare le entrate finanziarie della corona. Il feudal relief era un modo in cui un re poteva chiedere denaro ai propri feudatari e le clausole 2 e 3 fissavano le tasse pagabili quando un erede ereditava una proprietà o quando un minore diventava maggiorenne e prendeva possesso delle sue terre.[250] Lo scutagium era una forma di tassazione medievale: tutti i cavalieri e i nobili erano obbligati a prestare servizio militare a favore della Corona in cambio delle proprie terre che, teoricamente, appartenevano al Re, ma molti di essi preferivano pagare del denaro per esserne esentati; con il denaro ricavato, spesso, la Corona pagava i mercenari.[251] A quanto dovesse ammontare lo scutage e le condizioni in cui il re lo potesse imporre erano incerte e controverse; le clausole 12 e 14 riguardavano proprio la gestione di tale diritto reale.[250]

Il sistema giudiziario inglese si era notevolmente modificato nel secolo precedente, con i giudici reali che andarono a svolgere un ruolo più importante nel garantire la giustizia in tutto il paese. Giovanni d'Inghilterra aveva più volte ricorso alle sue prerogative reali per estorcere ingenti somme di denaro ai baroni, richiedendo di fatto pagamenti per garantire la giustizia in casi particolari. Per mettere un freno a ciò, le clausole 39 e 40 richiedevano l'applicazione del giusto processo nel sistema di giustizia reale, mentre la clausola 45 prevedeva che il re nominasse funzionari reali competenti per i ruoli più importanti.[252] Sebbene queste clausole non avessero alcun significato sostanziale nella carta originale, divennero particolarmente importanti nei secoli successivi.[253] Negli Stati Uniti, per esempio, la Corte Suprema della California ha interpretato la clausola 45 nel 1974 come un requisito di common law che garantisse ad un imputato, di fronte alla posibilità di essere incarcerato, il diritto ad avere un processo supervisionato da un giudice legalmente riconosciuto.[254]

Le foreste reali erano economicamente importanti nell'Inghilterra medievale ed erano sia protette che sfruttate dalla Corona, fornendo al re terreni per la caccia, per l'approvvigionamento di materie prime e per ottenere denaro.[255][256] Queste erano soggette a una giurisdizione speciale che, secondo lo storico Richard Huscroft, era "aspra e arbitraria, una questione esclusivamente riguardante la volontà del re".[255] Inoltre, i confini delle foreste reali si erano ampliati sotto i re angioini, uno sviluppo che si era dimostrato impopolare.[257]

A questo tema, la carta del 1215, annoverava diverse clausole: le clausole 47 e 48 promettevano di disboscare le terre aggiunte alle foreste reali sotto Giovanni e di indagare sull'uso dei diritti reali in queste zone, ma non predevano in considerazione quelle dei sovrani precedenti mentre la clausola 53 prometteva una qualche forma di riparazione per coloro che avevano subito gli effetti dalle recenti modifiche. La clausola 44 doveva garantire un certa giustizia da parrte dei tribunali forestali.[258] Né la Magna Carta né la successiva Carta della Foresta si dimostrarono, tutttavia, del tutto soddisfacenti come strumento per mitigare le tensioni politiche sorte nell'esercizio delle foreste reali.[258]

Alcune delle clausole riguardavano questioni economiche più ampie. Le preoccupazioni dei baroni per la gestione dei propri debiti verso gli usurai ebrei, che occupavano una posizione speciale nell'Inghilterra medievale e per tradizione erano sotto la protezione del re, furono affrontate nelle clausole 10 e 11.[259] La Carta concludeva questa sezione con la frase "i debiti verso altri che non fossero ebrei devono essere trattati allo stesso modo", quindi è discutibile fino a che punto gli ebrei fossero destinatari esclusivi di queste clausole.[260] Alcune questioni erano relativamente specifiche, come la clausola 33 che ordinava la rimozione di tutte le dighe da pesca, un'importante e crescente fonte di reddito all'epoca, dai fiumi inglesi.[258]

Il ruolo della Chiesa inglese era stato oggetto di grande dibattito negli anni precedenti alla Carta del 1215. I re normanni e angioini avevano tradizionalmente esercitato un grande potere sulla chiesa all'interno dei loro territori. Dal 1040 in poi, nel contesto della riforma della Chiesa dell'XI secolo, i pontefici avevano sottolineato l'importanza che la Chiesa fosse governata in modo più efficace da Roma e avevano stabilito un sistema giudiziario indipendente e una catena gerarchica di autorità.[261] Dopo il 1140, questi principi erano stati ampiamente accettati all'interno della chiesa inglese, anche se accompagnati da alcune preoccupazioni circa la centralizzante dell'autorità a Roma.[262][263]

Tra i suoi articoli ricordiamo:

- il divieto per il sovrano di imporre nuove tasse ai suoi vassalli diretti senza il previo consenso del commune consilium regni, il consiglio comune del regno, formato da arcivescovi, abati, conti e i maggiori tra i baroni, da convocarsi con un preavviso di almeno quaranta giorni e deliberante a maggioranza dei presenti (articoli 12 e 14);

- la garanzia, valida per tutti gli uomini di condizione libera, di non poter essere imprigionati senza prima aver sostenuto un regolare processo, da parte di una corte di pari, se la norma era incerta o il tribunale non competente, o secondo la "legge del regno" (articolo 39, in cui si ribadisce il principio dell'habeas corpus integrum);

- la proporzionalità della pena rispetto al reato (articolo 20);

- l'istituzione di una commissione di venticinque baroni, che, nel caso in cui il re avesse infranto i suoi solenni impegni, doveva fargli guerra, chiedendo la partecipazione di tutti i sudditi (articolo 61, in cui si manifesta il futuro principio della legittima resistenza all'oppressione di un governo ingiusto);

- l'integrità e libertà della Chiesa inglese (articolo 1), precedentemente messa in discussione sia dalla disputa tra Enrico II, padre di Giovanni, e l'arcivescovo di Canterbury Tommaso Becket (sulla giurisdizione regia nelle cause criminali contro gli ecclesiastici), sia dall'iniziale mancato riconoscimento (compiuto solo dopo la scomunica da parte del papa Innocenzo III con la Bolla pontificia del 24 agosto 1215) dell'arcivescovo Stephen Langton (tra i maggiori ispiratori della Carta) da parte del re Giovanni.

La Magna Carta regolamentava, inoltre, l'importante legge consuetudinaria detta "della foresta", abolendo i demani regi (in latino foresta) creati sotto il regno di Giovanni e le relative multe comminate ai trasgressori (articoli 47 e 48).

In materia economica, la Carta faceva salve le antiquas libertates (libertà originarie) della città di Londra, dei borghi, delle ville e dei porti (articolo 13) e concedeva a tutti i mercanti, esclusi quelli provenienti da paesi in guerra con il re, il diritto gratuito di ingresso e di uscita dal paese (articolo 41); infine per agevolare il commercio, imponeva che in tutto il regno fossero adottate identiche misure per vino, birra e grano e inoltre che le stoffe fossero confezionate in misure standardizzate (articolo 35).

Articoli in dettaglio

Articoli sopravvissuti nell'oridinamento inglese

Frammenti

«Giovanni, per grazia di Dio, Re d'Inghilterra, signore d'Irlanda, duca di Normandia e di Aquitania e conte di Angiò, agli arcivescovi, abati, conti, baroni, funzionari della foresta, sceriffi, giudici, intendenti, servitori ed a tutti i balivi e fedeli sudditi, salute. Sappiate che noi, per timore di Dio e per la salvezza dell'anima nostra e di quella di tutti i nostri predecessori ed eredi, per l'onore di Dio e l'esaltazione della santa Chiesa, e per la riforma del regno nostro, su consiglio dei nostri venerabili padri, Stefano arcivescovo di Canterbury, primate di tutta l'Inghilterra e cardinale della Santa Romana Chiesa [...] e altri nostri fedeli suddit via top (1) In primo luogo abbiamo concesso a Dio ed abbiamo confermato con questa nostra carta, per noi ed i nostri eredi in perpetuo, che la Chiesa inglese sia libera, ed abbia i suoi diritti integri e le sue libertà intatte [...] Abbiamo anche concesso a tutti gli uomini liberi e consenzienti del nostro regno, per noi ed i nostri eredi di sempre, tutte le libertà sottoscritte, che essi ed i loro eredi ricevano e conservino, da noi e dai nostri eredi»

Note

- ^ (EN) Le Monarchie - Cronologia dei Regnanti d'Inghilterra - Re Plantageneti, su epertutti.com.

- ^ Carpenter, 1990, p. 8; Turner, 2009, p. 149.

- ^ a b Turner, 2009, p. 149.

- ^ Scutage, o scutagium, era il termine che si usava per definire l'ammontare che era necessario per equipaggiare e mantenere il soldato o i soldati che il feudo doveva mettere a disposizione del suo re. Chi non forniva i militari al re doveva in cambio pagare lo scutagium.

- ^ Carpenter, 1990, p. 7.

- ^ Danziger e Gillingham, 2004, p. 168.

- ^ Turner, 2009, p. 139.

- ^ Warren, 1990, p. 181.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 6-7.

- ^ Carpenter, 1990, p. 9.

- ^ a b Turner, 2009, p. 174.

- ^ Danziger e Gillingham, 2004, pp. 256-258.

- ^ McGlynn, 2013, pp. 131-132.

- ^ McGlynn, 2013, p. 130.

- ^ Danziger e Gillingham, 2004, p. 104.

- ^ Danziger e Gillingham, 2004, p. 165.

- ^ a b Turner, 2009, p. 178.

- ^ a b McGlynn, 2013, p. 132.

- ^ Holt, 1992a, p. 115.

- ^ Poole, 1993, pp. 471-472.

- ^ Vincent, 2012, pp. 59-60.

- ^ Turner, 2009, p. 179.

- ^ Warren, 1990, p. 233.

- ^ Danziger e Gillingham, 2004, pp. 258-259.

- ^ Turner, 2009, pp. 174, 179–180.

- ^ a b Turner, 2009, p. 180.

- ^ Holt, 1992a, p. 112.

- ^ McGlynn, 2013, p. 137.

- ^ Tatton-Brown, 2015, p. 36; Holt, 2015, p. 219.

- ^ Turner, 2009, p. 180; McGlynn, 2013, p. 137; Warren, 1990, p. 236.

- ^ Turner, 2009, p. 180, 182; McGlynn, 2013, p. 137; Warren, 1990, p. 236.

- ^ Warren, 1990, p. 236; McGlynn, 2013, p. 137.

- ^ Turner, 2009, p. 180; Turner, 2009, p. 182.

- ^ Turner, 2009, pp. 184-185; Carpenter, 1990, p. 9.

- ^ Turner, 2009, p. 182.

- ^ (EN) Magna Carta, su bl.uk, British Library. URL consultato il 16 marzo 2016.

- ^ Vincent, 2012, pp. 61-63; Carpenter, 2004, pp. 293-294.

- ^ Turner, 2009, p. 189.

- ^ a b Danziger e Gillingham, 2004, pp. 261-262.

- ^ Goodman, 1995, pp. 260-261.

- ^ Warren, 1990, pp. 239-240.

- ^ Turner, 2009, p. 189; Poole, 1993, p. 479.

- ^ Turner, 2009, pp. 189-191; Danziger e Gillingham, 2004, p. 262; Warren, 1990, pp. 239, 242.

- ^ Carpenter, 1990, p. 12.

- ^ Carpenter, 1996, p. 13.

- ^ Turner, 2009, pp. 190-191; Carpenter, 1990, p. 12.

- ^ Turner, 2009, p. 190.

- ^ Warren, 1990, pp. 244-245.

- ^ Rothwell, 1975, pp. 324-326; Carpenter, 1990, p. 12; Warren, 1990, pp. 245-246; Turner, 2009, p. 190.

- ^ Holt, 1992a, p. 1; Crouch, 1996, p. 114; Carpenter, 1990, p. 12.

- ^ Carpenter, 2004, pp. 264-267; Carpenter, 1990, p. 12.

- ^ Warren, 1990, pp. 254-255.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 14-15.

- ^ Carpenter, 1990, p. 13; McGlynn, 2013, p. 189.

- ^ Weiler, 2012, p. 1; Carpenter, 1990, p. 1.

- ^ Mayr-Harting, 2011, pp. 259-260.

- ^ Mayr-Harting, 2011, p. 260; Carpenter, 1990, p. 13.

- ^ a b Carpenter, 1990, p. 13.

- ^ Carpenter, 2004, p. 301; Carpenter, 1990, pp. 19-21.

- ^ Aurell, 2003, p. 30; Carpenter, 1990, pp. 19-21.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 21–22, 24–25; Powicke, 1963, p. 5.

- ^ Carpenter, 1990, p. 25.

- ^ Carpenter, 1990, p. 27.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 28-29.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 127-128.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 36-40; McGlynn, 2013, p. 216.

- ^ a b Hallam e Everard, 2001, p. 173.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 41-42.

- ^ a b Carpenter, 1990, p. 42.

- ^ a b Carpenter, 1990, p. 44.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 41, 44–45.

- ^ Carpenter, 1990, p. 60.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 60-61.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 61-62.

- ^ White, 1915, pp. 472-475; White, 1917, pp. 545-555.

- ^ Carpenter, 1990, p. 402.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 333–335, 382–383.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 295-296; Jobson, 2012, p. 6.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 296-297.

- ^ Carpenter, 1990, p. 297.

- ^ Hallam e Everard, 2001, p. 176; Weiler, 2012, p. 20.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 371-373.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 374-375.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 376, 378; Hallam e Everard, 2001, pp. 176-177.

- ^ Carpenter, 1990, p. 379; Carpenter, 2004, p. 307.

- ^ Carpenter, 1990, p. 383; Carpenter, 2004, p. 307.

- ^ Carpenter, 1990, pp. 2–3, 383, 386; Carpenter, 2004, p. 307.

- ^ a b Clanchy, 1997, p. 147; Davis, 2013, p. 71.

- ^ Davis, 2013, p. 174.

- ^ a b Carpenter, 1996, pp. 76, 99.

- ^ Carpenter, 1990, p. 3.

- ^ Carpenter, 1996, pp. 26, 29, 37, 43.

- ^ a b Carpenter, 1996, p. 105.

- ^ Davis, 2013, pp. 195-197.

- ^ Jobson, 2012, p. 104.

- ^ Davis, 2013, p. 224.

- ^ Jobson, 2012, p. 163.

- ^ a b Prestwich, 1997, p. 427.

- ^ (EN) Magna Carta (1297), su legislation.gov.uk, The National Archive. URL consultato il 29 luglio 2010.

- ^ Edwards, 1943.

- ^ (EN) Confirmatio Cartarum, su britannia.com. URL consultato il 30 novembre 2007 (archiviato dall'url originale il 12 dicembre 2007).

- ^ Prestwich, 1997, p. 434.

- ^ Holt, 2008, p. 62.

- ^ Fritze, Robison, 2002.

- ^ Prestwich, 1997, pp. 547-548.

- ^ Menache, 2003, pp. 253-255.

- ^ Scott, 2014.

- ^ Holt, 2008, pp. 44-45.

- ^ Holt, 2008, pp. 45-46.

- ^ Holt, 2008, pp. 56.

- ^ Holt, 2008, pp. 56-57.

- ^ Turner, 2003b, p. 123.

- ^ Thompson, 1948, pp. 9-10.

- ^ a b Turner, 2003a.

- ^ Turner, 2003b, p. 132.

- ^ Turner, 2003b, p. 133.

- ^ Hindley, 1990, pp. 185-187.

- ^ Hindley, 1990, pp. 185-186.

- ^ Thompson, 1948, p. 146.

- ^ Warren, 1990, p. 324.

- ^ Hindley, 1990, p. 187.

- ^ Thompson, 1948, pp. 147-149.

- ^ a b Hindley, 1990, p. 188.

- ^ a b Turner, 2003b, p. 140.

- ^ a b c Danziger e Gillingham, 2004, p. 280.

- ^ Eele, 2013, p. 20.

- ^ Thompson, 1948, pp. 216-230.

- ^ Pocock, 1987, p. 154.

- ^ Wright, 1919, p. 72.

- ^ Hindley, 1990, pp. 188-189.

- ^ Breay, 2010, p. 46.

- ^ Breay, 2010, p. 46; Hindley, 1990, pp. 188-189; Pocock, 1987, p. 300; Greenberg, 2006, p. 148.

- ^ Breay, 2010, p. 46; Hindley, 1990, pp. 188-189; Danziger e Gillingham, 2004, p. 280.

- ^ Breay, 2010, p. 46; Turner, 2003b, p. 148.

- ^ Holt, 1992b, pp. 20-21.

- ^ Turner, 2003b, p. 156; Hindley, 1990, p. 189.

- ^ Hindley, 1990, pp. 189-190; Turner, 2003b, p. 157.

- ^ Hindley, 1990, p. 189; Danziger e Gillingham, 2004, pp. 280-281.

- ^ Russell, 1990, p. 41; Hindley, 1990, p. 190.

- ^ Danziger e Gillingham, 2004, p. 271.

- ^ Woolwrych, 2003, p. 95.

- ^ Pocock, 1987, p. 127.

- ^ Kewes, 2006, p. 279.

- ^ Kewes, 2006, p. 226.

- ^ Danziger e Gillingham, 2004, pp. 281-282.

- ^ Pocock, 1987, pp. 182-228.

- ^ Turner, 2003b, p. 165.

- ^ Pocock, 1987, p. 228.

- ^ Turner, 2003b, pp. 169-170.

- ^ Breay, Harrison, 2015, pp. 110–111, 134.

- ^ a b Linebaugh, 2009, pp. 113-114.

- ^ a b Turner, 2003b, pp. 67-68.

- ^ Fryde, 2001, p. 207.

- ^ (EN) Chauncey A. Goodrich, The Speeches of Lord Chatham, su classicpersuasion.org, Classic Persuasion. URL consultato il 5 gennaio 2017 (archiviato dall'url originale il 15 marzo 2004).

- ^ (EN) Lord Irvine of Lairg 'The Spirit of Magna Carta Continues to Resonate in Modern Law', su aph.gov.au, Parliament of Australia, dicembre 2002. URL consultato il 7 novembre 2014 (archiviato dall'url originale il 6 novembre 2014).

- ^ Robert J. Brink, History on display: one lawyer's musings on Magna Carta, in Massachusetts Lawyers Weekly, 18 agosto 2014. URL consultato il 20 novembre 2014.

- ^ Howard, 2008, p. 28.

- ^ Hazeltine, 1917, p. 194.

- ^ Hazeltine, 1917, p. 195.

- ^ Turner, 2003b, p. 210.

- ^ Turner, 2003b, p. 211.

- ^ Hazeltine, 1917, pp. 183-184.

- ^ a b (EN) Magna Carta and Its American Legacy, su archives.gov, National Archives and Records Administration. URL consultato il 30 gennaio 2015.

- ^ a b (EN) The Magna Carta, su archives.gov, National Archives and Records Administration. URL consultato il 20 novembre 2014.

- ^ (EN) Habeas Corpus, su legal-dictionary.thefreedictionary.com, Free Dictionary. URL consultato il 20 novembre 2014.

- ^ (EN) 'Klopfer v. North Carolina', 386 U.S. 213 (1967), su caselaw.lp.findlaw.com. URL consultato il 2 maggio 2010.

- ^ Turner, 2003b, pp. 199-200.

- ^ a b Fryde, 2001, p. 1.

- ^ a b Simmons, 1998, pp. 69-83.

- ^ Galef, 1998, pp. 78-79.

- ^ Pollard, 1912, pp. 31-32.

- ^ Barnes, 2008, p. 23.

- ^ Danziger e Gillingham, 2004, p. 283.

- ^ (EN) Home, su magnacharta.com, The Baronial Order of Magna Charta. URL consultato il 19 novembre 2014.

- ^ Wright, 1990, p. 167.

- ^ Holt, 1992b, pp. 2-3.

- ^ a b Danziger e Gillingham, 2004, p. 278.

- ^ Burdett, 1810, p. 41.

- ^ (EN) Magna Carta, su sagamoreinstitute.org, Segamore Institute. URL consultato il 4 novembre 2014 (archiviato dall'url originale il 5 novembre 2014).

- ^ Clark, 2000.

- ^ Kennedy, 1922, p. 228.

- ^ Drew, 2004, pp. pxvi–pxxiii.

- ^ Breay, 2010, p. 48.

- ^ (EN) So will the revolution start in Haltemprice and Howden?, in The Independent, UK, 14 giugno 2008. URL consultato il 16 giugno 2008.

- ^ (EN) David Allen Green, The myth of Magna Carta, in Financial Times, 16 giugno 2014. URL consultato il 21 gennaio 2015.«The sarcasm of the Master of the Rolls was plain»

- ^ (EN) The Mayor Commonalty and Citizens of London v Samede, su bailii.org, 22 febbraio 2012. URL consultato il 21 gennaio 2015.

- ^ Holt, 1992b, p. 2.

- ^ Warren, 1990, p. 240.

- ^ (EN) Magna Carta: a precedent for recent constitutional change (PDF), in Judiciary of England and Wales Speeches, 15 giugno 2005. URL consultato il 4 novembre 2014.

- ^ Holt, 1992b, p. 21.

- ^ Magna Carta (25 Ed I), su nzlii.org, New Zealand Law online.

- ^ (EN) Magna Carta 1297 No 29 (as at 03 September 2007), Imperial Act – New Zealand Legislation, su www.legislation.govt.nz. URL consultato il 3 dicembre 2018.

- ^ United States Constitution Q + A, in The Charters of Freedom, National Archives and Records Administration. URL consultato il 4 novembre 2014.

- ^ (EN) Magna Carta Replica and Display, su aoc.gov, Architect of the Capitol. URL consultato il 20 novembre 2014.

- ^ a b Breay, 2010, p. 37.

- ^ Breay, 2010, pp. 37, 38; Hindley, 1990, p. 143.

- ^ Breay, 2010, pp. 38, 39; Hindley, 1990, p. 143.

- ^ Browning, 1898, p. 50.

- ^ Breay, 2010, pp. 34–35.

- ^ Breay, 2010, pp. 34.

- ^ Breay, 2010, pp. 35.

- ^ Breay, 2010, pp. 34–36.

- ^ Breay, 2010, pp. 35–36.

- ^ Breay, 2010, pp. 36.

- ^ Turner, 2003b, p. 65.

- ^ (EN) Canterbury's Magna Carta rediscovered in time for 800th anniversary, su canterbury.ac.uk, Canterbury Christ Church University. URL consultato il 31 gennaio 2015 (archiviato dall'url originale il 23 gennaio 2015).

- ^ (EN) Remarkable discovery says copy of Magna Carta in British Library was 'Canterbury charter', su kentnews.co.uk, kentnews. URL consultato il 31 gennaio 2015 (archiviato dall'url originale il 23 gennaio 2015).

- ^ Breay e Harrison, 2015, pp. 57, 66.

- ^ Breay e Harrison, 2015, pp. 66, 216–19.

- ^ (EN) Christina Duffy, Revealing the secrets of the burnt Magna Carta, su bl.uk, British Library. URL consultato l'8 giugno 2016.

- ^ Breay, 2010, pp. 36–37.

- ^ Davis, 1963, p. 36.

- ^ Breay, 2010, p. 35.

- ^ a b c (EN) Alec Knight, Magna Charta: Our Heritage and Yours, su magnacharta.org, National Society Magna Charta Dames and Barons, 17 aprile 2004. URL consultato il 2 settembre 2007 (archiviato dall'url originale il 21 agosto 2004).

- ^ a b Magna Carta: Muse and Mentor Magna Carta Comes to America, su loc.gov, 6 novembre 2014.

- ^ a b Vincent, 2012, p. 107.

- ^ (EN) British Pathé, Magna Carta As Exhibit For New York World Fair, su www.britishpathe.com. URL consultato il 15 settembre 2016.

- ^ (EN) Magna Carta in the US, Part I: The British Pavilion of the 1939 New York World's Fair, su blogs.loc.gov, 30 aprile 2014.

- ^ Magna Carta on Display Beginning 4 July, su constitutioncenter.org, National Constitution Center, 30 maggio 2007. URL consultato il 2 settembre 2007 (archiviato dall'url originale il 27 settembre 2007).

- ^ (EN) Magna Carta & Four Foundations of Freedom, su virginiamoca.org, Contemporary Art Center of Virginia, 2007. URL consultato il 4 novembre 2014.

- ^ Kahn, Eve M, Copy of Magna Carta Travels to New York in Style, in The New York Times, 13 settembre 2009. URL consultato il 4 gennaio 2015.

- ^ Magna Carta, su Lincoln Castle, 12 febbraio 2015. URL consultato l'11 aprile 2018.

- ^ (EN) Magna Carta, su Lincoln Cathedral. URL consultato l'11 aprile 2018.

- ^ (EN) Salisbury Cathedral, The Salisbury Connection, su salisburycathedral.org.uk, 2013. URL consultato il 13 novembre 2014.

- ^ a b Vincent, 2012, p. 104.

- ^ a b (EN) Salisbury Cathedral, The Document, su salisburycathedral.org.uk, 2013. URL consultato il 13 novembre 2014.

- ^ (EN) Award for cathedral Magna Carta, in BBC News Online, 4 agosto 2009. URL consultato il 4 gennaio 2015.

- ^ Salisbury Cathedral, Visiting Magna Carta, su salisburycathedral.org.uk, 2013. URL consultato il 13 novembre 2014.

- ^ a b Vincent, 2012, p. 106.

- ^ a b (EN) Magna Carta pulls in the crowds, su Bodleian Libraries, University of Oxford. URL consultato il 13 giugno 2015.

- ^ (EN) Magna Carta at Hereford Cathedral, su bbc.co.uk, BBC. URL consultato il 4 novembre 2014.

- ^ (EN) The Magna Carta, su famsf.org, Fine Arts Museums of San Francisco, 5 aprile 2011. URL consultato il 4 gennaio 2015.

- ^ (EN) Magna Carta, 1225, su bl.uk, British Library. URL consultato il 22 novembre 2014.

- ^ (EN) Sophie Campbell, Magna Carta: On the trail of the Great Charter, in Telegraph, 16 settembre 2014. URL consultato il 4 novembre 2014.