Mercurio (astronomia): differenze tra le versioni

m →Bibliografia: fix |

→Bibliografia: +1 |

||

| Riga 176: | Riga 176: | ||

== Bibliografia == |

== Bibliografia == |

||

*{{cita libro |lingua=en |curatore=Beatty, J. Kelly; Petersen, Carolyn Collins; Chaikin, Andrew |titolo=The New Solar System |anno=1999 |editore=Cambridge University Press |id=ISBN 0-521-64587-5 |url=http://books.google.it/books?id=iOezyHMVAMcC&dq=Beatty+The+New+Solar+System&source=gbs_navlinks_s |accesso=2 marzo 2011 |cid=Beatty}} |

*{{cita libro |lingua=en |curatore=Beatty, J. Kelly; Petersen, Carolyn Collins; Chaikin, Andrew |titolo=The New Solar System |anno=1999 |editore=Cambridge University Press |id=ISBN 0-521-64587-5 |url=http://books.google.it/books?id=iOezyHMVAMcC&dq=Beatty+The+New+Solar+System&source=gbs_navlinks_s |accesso=2 marzo 2011 |cid=Beatty}} |

||

*{{cita libro |lingua=en |titolo= |

*{{cita libro |lingua=en |titolo=Dynamic planet: mercury in the context of its environment |nome=Pamela |cognome=Clark |editore=Springer |anno=2007 |id=ISBN 9780387482101 |url=http://books.google.it/books?id=j-6s2CXVY7MC&dq=G.J.%20Taylor%2C%20Mercury&source=gbs_similarbooks |datadiaccesso=4 marzo 2011 |cid=Clark}} |

||

*{{cita libro |lingua=en |titolo=Mercury |curatore=Balogh, André; Ksanfomality, Leonid; von Steiger, Rudolf |editore=Springer |anno=2008 |id=ISBN 9780387775388 |url=http://books.google.it/books?id=QzXZs_xSLk4C&dq=G.J.+Taylor,+Mercury&source=gbs_navlinks_s |datadiaccesso=4 marzo 2011 |cid=Balogh}} |

|||

== Voci correlate == |

== Voci correlate == |

||

Versione delle 00:28, 5 mar 2011

| Mercurio | |

|---|---|

| |

| Stella madre | Sole |

| Classificazione | Pianeta terrestre |

| Parametri orbitali | |

| (all'epoca J2000) | |

| Semiasse maggiore | 57 909 176 km 0,38709893 UA |

| Perielio | 46 001 272 km 0,30749951 UA |

| Afelio | 69 817 079 km 0,46669835 UA |

| Circonf. orbitale | 360 000 000 km 2,406 UA |

| Periodo orbitale | 87,96935 giorni (0,240847 anni) |

| Periodo sinodico | 115,8776 giorni (0,317256 anni) |

| Velocità orbitale |

|

| Inclinazione orbitale | 7,00487° |

| Eccentricità | 0,20563069 |

| Longitudine del nodo ascendente | 48,33167° |

| Argom. del perielio | 29,12478° |

| Satelliti | 0 |

| Anelli | 0 |

| Dati fisici | |

| Diametro equat. | 4879,4 km |

| Superficie | 7,5 × 1013 m² |

| Volume | 6,083 × 1019 m³ |

| Massa | 3,302 × 1023 kg

|

| Densità media | 5,427 × 103 kg/m³ |

| Acceleraz. di gravità in superficie | 3,701 m/s² (0,377 g) |

| Velocità di fuga | 4 435 m/s |

| Periodo di rotazione | 58,6462 giorni (58 d 15,5088 h) |

| Velocità di rotazione (all'equatore) | 3,0256 m/s |

| Inclinazione assiale | ~0,01° |

| Temperatura superficiale |

|

| Pressione atm. | tracce |

| Dati osservativi | |

| Magnitudine app. | 1,9 |

Mercurio è il primo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole e il più piccolo in dimensioni. Si tratta di un pianeta terrestre di dimensioni modeste, con un diametro inferiore alla metà di quello terrestre; appare pesantemente craterizzato, anche a causa della mancanza di un'atmosfera apprezzabile che possa attutire gli impatti meteorici o coprirne le tracce; per questo il suo aspetto ricorda da vicino quello della Luna. Mercurio è dunque il più piccolo dei pianeti rocciosi del sistema solare interno.

Il suo nome deriva da quello dell'omonima divinità romana; il suo simbolo astronomico (![]() , Unicode: ☿) consiste di una rappresentazione stilizzata del caduceo del dio. Nelle culture dell'Estremo Oriente il pianeta è designato come l'astro dell'acqua (水星), uno dei cinque elementi fondamentali.

, Unicode: ☿) consiste di una rappresentazione stilizzata del caduceo del dio. Nelle culture dell'Estremo Oriente il pianeta è designato come l'astro dell'acqua (水星), uno dei cinque elementi fondamentali.

Il pianeta è sprovvisto di anelli e satelliti naturali, così come il pianeta Venere.

Osservazione

Trattandosi di un pianeta interno rispetto alla Terra, Mercurio appare sempre molto vicino al Sole (la sua elongazione massima è di 28,3°), al punto che i telescopi terrestri possono osservarlo solo di rado. La sua magnitudine apparente oscilla tra -0,4 e +5,5 a seconda della sua posizione rispetto alla Terra e al Sole.

Durante il giorno la luminosità solare impedisce ogni osservazione, e l'osservazione diretta è possibile solamente subito dopo il tramonto, sull'orizzonte ad ovest, oppure poco prima dell'alba verso est. Inoltre l'estrema brevità del suo moto di rivoluzione (solamente 88 giorni) ne permette l'osservazione solamente per pochi giorni consecutivi, dopo di che il pianeta si rende inosservabile da Terra.

Come nel caso della Luna e di Venere, anche nel caso di Mercurio è visibile, da Terra, un ciclo delle fasi, sebbene con strumenti amatoriali sia abbastanza difficoltoso rendersene conto.

Storia delle osservazioni

Popoli antichi

Le osservazioni più antiche del pianeta di cui si ha traccia storica sono riportate nelle tavole MUL.APIN, eseguite probabilmente da astronomi assiri intorno al XIV secolo a.C.[1] Il nome utilizzato per designare Mercurio in tali testi, redatti in scrittura cuneiforme, è trascitto come Udu.Idim.Gu\u4.Ud ("il pianeta saltellante").[2] Le registrazioni babilonesi risalgono al I millennio a.C. I Babilonesi chiamarono il pianeta Nabu (o Nebo), dal messaggero degli dei nella loro mitologia.[3]

Gli Egizi ed i Greci assegnarono a Mercurio - come anche a Venere - due nomi: uno come stella della mattino, l'altro come stella della sera.[4] Per gli Egizi, alle due apparizioni corrispondevano rispettivamente Seth, un dio nefasto che veniva scacciato dalla luce accecante del Sole nascente, ed Horo, un dio benigno, associato alla figura del faraone e dello Stato. Nella tradizione greca, invece, sono rintracciabili due coppie di nomi per Mercurio. La più antica, attestata nell'epoca di Esiodo (fine dell'VIII, inizio del VII secolo a.C.), consistette in Στίλβων (Stilbon, "il brillante"), come stella del mattino, ed Ἑρμάων (Hermaon), come stella della sera.[5] Successivamente, tali denominazioni furono sostituite da Apollo ed Hermes, rispettivamente.[4] Alcune fonti attribuiscono a Pitagora (intorno al 500 a.C.) la comprensione del fatto che si trattasse di un unico pianeta,[6] altre invece propendono per un periodo più tardo, intorno al 350 a.C.[4] I Romani chiamarono il pianeta Mercurio, in onore del messaggero alato degli dei, il dio romano del commercio e dei viaggi corrispondente al greco Hermes. Probabilmente, il pianeta ricevette tali nomi a causa del suo rapido moto attraverso il cielo, superiore a quello di tutti gli altri pianeti.[7][8]

Tolomeo, nel II secolo a.C., scrisse della possibilità che Mercurio transitasse dinanzi al Sole nelle Ipotesi Planetarie. Suggerì che nessun transito era stato fino ad allora osservato o a causa delle dimensioni del pianeta, troppo piccolo perché il fenomeno risultasse osservabile, o perché l'evento era poco frequente.[9]

Nell'Antica Cina, Mercurio era conosciuto come Chen Xing (辰星), la Stella delle Ore. Era associato con il Nord e l'elemento dell'acqua nel Wu Xing.[10] Nelle moderne culture cinese, coreana, giapponese e vietnamita si è conservato il legame con il Wu Xing ed il pianeta è chiamato "la stella dell'acqua" (水星).[11]

Nella mitologia indiana, Mercurio era identificato con il dio Budha, che presiedeva il Mercoledì.[12] Nella mitologia germanica e norrenna, il pianeta ed il giorno erano dedicati al dio Odino (Woden, in germanico).[13] I Maya potrebbero aver rappresentato il pianeta come un gufo (o forse come quattro gufi, due che ne esprimevano le caratteristiche mattutine e altri due per quelle serali), che recava messaggi all'oltretomba.[14]

Nel trattato di astronomia indiano del V secolo, Surya Siddhanta, è fornita una stima del diametro di Mercurio con un errore rispetto al valore oggi noto inferiore dell'1%. Tuttavia, il calcolo era basato sull'inaccurata supposizione che il diametro angolare del pianeta fosse di 3,0 arcominuti.

Nell'astronomia islamica medievale, l'astronomo andaluso Al-Zarqali nell'XI secolo descrisse il deferente dell'orbita geocentrica di mercurio come un ovale, sebbene ciò non influenzò in seguito né le sue teorie, né i suoi calcoli astronomici.[15][16] Nel XII secolo Ibn Bajja osservò "due pianeti come macchie scure sulla faccia del Sole". Nel XIII secolo, Qotb al-Din Shirazi dell'Osservatorio di Maragheh suggerì che il suo predecessore potesse aver osservato il transito di Mercurio o di Venere sul disco solare.[17] Va tuttavia osservato che questi rapporti medievali di transiti planetari furono in seguito reinterpretati come osservazioni di macchie solari.[18])

Nel XV secolo, l'astronomo indiano Nilakantha Somayaji della Scuola del Kerala sviluppò un modello planetario del Sistema solare parzialmente eliocentrico, in cui Mercurio orbitava attorno al Sole che, a sua volta, orbitava attorno alla Terra e simile al Sistema ticonico, suggerito dall'astronomo danese Tycho Brahe nel XVI secolo.[19]

Osservazioni da Terra in Epoca scientifica

Galileo Galilei compì le prime osservazioni telescopiche di Mercurio all'inizio del XVII secolo. Sebbene fosse riuscito nell'osservare le fasi di Venere, il suo telescopio non era sufficientemente potente da permettergli di cogliere anche quelle di Mercurio, che furono scoperte nel 1639 da Giovanni Battista Zupi, fornendo la prova definitiva che Mercurio orbita intorno al Sole. Nel 1631, intanto, Pierre Gassendi era stato il primo ad osservare un transito di Mercurio innanzi al Sole, secondo le previsioni fornite da Giovanni Keplero.[20]

Evento raro nell'astronomia è il passaggio di un pianeta davanti ad un altro (occultazione), se visti dalla Terra. Mercurio e Venere si occultano ogni pochi secoli e l'evento del 28 maggio 1737 è l'unico storicamente osservato (da John Bevis al Royal Greenwich Observatory).[21] La prossima occultazione di Mercurio da parte di Venere avverrà il 3 dicembre 2133.[22]

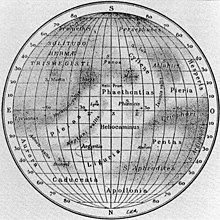

Le difficoltà insite nella osservazione di Mercurio hanno determinato che il pianeta sia stato il meno studiato tra gli otto del Sistema solare. Nel 1800 Johann Schröter compì alcune osservazioni delle caratteristiche superficiali ed affermò di aver osservato montagne alte Errore in {{M}}: parametro 2 non è un numero valido.. Friedrich Bessel utilizzò i disegni di Schröter e stimò, erroneamente, un periodo di rotazione di 24 ore ed un'inclinazione dell'asse di rotazione di 70°.[23] Negli anni ottanta del Ottocento, Giovanni Schiaparelli compose mappe più accurate della superficie e suggerì che il periodo di rotazione del pianeta fosse di 88 giorni,[24] uguale a quello di rivoluzione, e che il pianeta fosse in rotazione sincrona con il Sole così come la Luna lo è con la Terra. L'impegno nel mappare la superficie di Mercurio fu proseguito da Eugenios Antoniadi, il quale pubblicò le proprie mappe ed osservazioni in un libro nel 1934.[25] Molte caratteristiche superficiali del pianeta, ed in particolare formazioni di albedo, prendono il loro nome dalle mappe di Antoniadi.[26]

Nel giugno del 1962, ricercatori sovietici dell'Istituto di radio-ingegneria ed elettronica dell'Accademia delle Scienze dell'URSS diretto da Vladimir Kotelnikov furono i primi ad eseguire osservazioni radar del pianeta.[27][28][29] Tre anni dopo, ulteriori osservazioni radar condotte con il radiotelescopio di Arecibo dagli statunitensi Gordon Pettengill e R. Dyce indicarono in modo conclusivo che il pianeta completa una rotazione in 59 giorni circa.[30][31] La scoperta risultò sorprendente perché l'ipotesi che la rotazione di Mercurio fosse sincrona era ormai ampiamente accettata e vari astronomi, riluttanti ad abbandonarla, proposero spiegazioni alternative per i dati osservativi. In particolare, la temperatura notturna della superficie del pianeta risultò molto più alta rispetto al valore atteso nel caso di rotazione sincrona e, tra le varie ipotesi, fu proposta l'esistenza di venti estremamente potenti che avrebbero ridistribuito il calore dalla faccia illuminata a quella buia.[32]

L'astronomo italiano Giuseppe Colombo osservò che il periodo di rotazione era circa due terzi di quello orbitale e propose una risonanza 3:2 invece che l'1:1 prevista dalla teoria della rotazione sincrona.[33] I dati raccolti falla missione spaziale Mariner 10 confermarono successivamente il fatto.[34] In considerazione di ciò, si può concludere che le mappe di Schiaparelli ed Antoniadi non erano "errate". Gli astronomi osservarono le stesse formazioni di albedo ogni seconda orbita e le registrarono, ma non prestarono attenzione a quelle viste nel frattempo, a causa delle condizioni osservative scarse dell'altra faccia di Mercurio.

Le osservazioni da Terra non permisero di acquisire maggiori informazioni su Mercurio e le sue principali caratteristiche ci rimasero ignote finché non fu visitato dalla prima sonda spaziale, il Mariner 10. Tuttavia, recenti progressi tecnologici hanno migliorato anche le osservazioni da Terra e, grazie alle osservazioni condotte dall'Osservatorio di Monte Wilson con la tecnica del lucky imaging nel 2000, è stato possibile risolvere per la prima volta dettagli superficiali sulla porzione di Mercurio che non era stata fotografata dal Mariner 10.[35] Osservazioni successive hanno permesso di ipotizzare l'esistenza di un cratere d'impatto più grande del Bacino Caloris nell'emisfero non fotografato dal Mariner 10, cui è stato informalmente dato il nome di Bacino Skinakas.[36] La maggior parte del pianeta è stata mappata dal radiotelescopio di Arecibo, con una risoluzione di 5 km, compresi depositi polari in crateri in ombra che potrebbero essere composti da ghiaccio d'acqua.[37]

Missioni spaziali

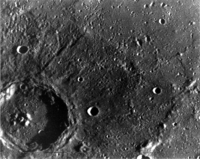

Mercurio è stato visitato per la prima volta nel 1974 dalla sonda statunitense Mariner 10, che ha teletrasmesso a terra fotografie registrate nel corso di tre successivi sorvoli.

Concepito per l'osservazione di Venere e Mercurio, il Mariner 10 venne lanciato il 3 novembre 1973 e raggiunse il pianeta nel 1974. La sonda statunitense si avvicinò fino ad alcune centinaia di chilometri dal pianeta, trasmettendo circa 6.000 fotografie e mappando il 40% della superficie mercuriana.

La NASA ha lanciato nel 2004 la sonda MESSENGER, il cui primo passaggio ravvicinato di Mercurio, avvenuto il 14 gennaio 2008, è stato seguito dallo fly-by di ottobre 2008 ed è stato replicato il 29 settembre 2009 prima dell'ingresso in orbita attorno al pianeta previsto per il 18 marzo 2011. In seguito al primo fly-by di Mercurio, la sonda MESSENGER ha inviato a terra le prime immagini dell'emisfero "sconosciuto" di Mercurio.

Per il 2013 è invece previsto il lancio, da parte dell'ESA, della missione spaziale BepiColombo, così battezzata in onore dello scienziato, matematico e ingegnere Giuseppe Colombo (1920-1984), volta esclusivamente all'esplorazione del pianeta più interno.

Parametri orbitali

L'orbita di Mercurio risulta essere ellittica solo in prima approssimazione; è infatti soggetta alla precessione del perielio, effetto che mise in difficoltà gli astronomi del XIX secolo, tanto da ipotizzare che ci fosse un pianeta gemello, Vulcano. Esso risulta spiegabile al momento attuale solo tramite la teoria della relatività generale, che proprio su questo fenomeno ha avuto uno dei suoi banchi di prova. Mercurio si muove su un'orbita di eccentricità 0,2056, a una distanza dal Sole compresa fra 46.000.000 e 69.000.000 km, con un valore medio di 58.000.000 km (rispettivamente 0,307, 0,466 e 0,387 unità astronomiche). Il periodo siderale di Mercurio è di 88 giorni, mentre il periodo sinodico è di 115,9 giorni. Il piano orbitale è inclinato sull'eclittica di 7º. L'orbita di Mercurio è soggetta a variazioni, dovute alle perturbazioni da parte degli altri pianeti; il fenomeno è particolarmente studiato e conosciuto per quanto riguarda il moto della linea degli apsidi, che fornisce una delle prove sperimentali della teoria della relatività generale.

La velocità media siderale del pianeta è pari a 48 km/s; si tratta della più alta fra i pianeti del sistema solare. Il moto di rotazione mercuriano, al contrario, è molto lento: esso impiega 58,6 giorni per compiere un giro su se stesso, e completa quindi tre rotazioni ogni due rivoluzioni (un chiaro esempio di risonanza orbitale), questo fa sì che la durata del giorno siderale (176 giorni) sia il doppio della durata dell'anno (88 giorni); Mercurio è il solo pianeta del sistema solare sul quale la durata del giorno è maggiore del periodo di rivoluzione.

Le anomalie osservate nell'orbita del pianeta fecero ipotizzare a Urbain Le Verrier nel 1859 l'esistenza di un altro pianeta, che chiamò Vulcano; si supponeva che l'orbita di Vulcano si svolgesse interamente all'interno di quella di Mercurio. Il primo a dare una spiegazione corretta delle anomalie della precessione del perielio di Mercurio fu Albert Einstein grazie alla relatività generale nel 1915.

Struttura interna

La densità di Mercurio, pari a 5,43 kg/dm³, si discosta molto da quella lunare e, al contrario, è molto vicina a quella terrestre. Questo lascia supporre che, nonostante le somiglianze con la Luna, la struttura interna del pianeta sia più vicina a quella della Terra, con un nucleo particolarmente massiccio (fino all'80% del raggio mercuriano) formato da elementi pesanti. Ricerche pubblicate nel 2007 su Science, condotte con radar di alta precisione negli Stati Uniti e in Russia, hanno confermato l'idea di una frazione liquida nel nucleo di ferro-nichel. È quindi possibile distinguere un nucleo interno solido ed un nucleo esterno liquido. Il mantenimento di un nucleo liquido per miliardi di anni richiede la presenza di un elemento più leggero, come lo zolfo, che ne abbassi la temperatura di fusione dei materiali. L'idea che il nucleo di Mercurio potesse essere liquido era già stata avanzata per spiegare la presenza di un debole campo magnetico attorno al pianeta (rilevato per la prima volta dal Mariner 10 e quantificato in un centesimo di quello terrestre). Il campo rimane comunque difficilmente spiegabile, date le piccole dimensioni di Mercurio e la sua moderata velocità di rotazione.

Si suppone che il nucleo sia circondato da un mantello e da una spessa crosta.

Mercurio inoltre possiede un debole campo magnetico, di intesità simile ad un 1/6 di quello terrestre. Questo da' la conferma che Mercurio dispone di un nucleo metallico fluido elettricamente conduttore[38].

Superficie

Le prime fotografie della superficie si devono all'astronomo greco-francese Eugène M. Antoniadi (1870 - 1944) che all'inizio del ventesimo secolo disegnò delle mappe di questo pianeta[39]. Similmente alla Luna, il suolo mercuriano è ampiamente craterizzato a causa dei numerosi impatti di asteroidi che hanno contrassegnato il suo passato e presenta bacini riempiti da vecchie colate laviche, ancora evidenti a causa della mancanza quasi assoluta di un'atmosfera. Alcuni crateri sono circondati da raggi. Si esclude la presenza sul pianeta di placche tettoniche.

In verità, non soltanto Mercurio e la Luna hanno subito urti con meteoriti; è tuttavia normale che i pianeti in possesso di un'atmosfera consistente risentano in misura assai minore dell'effetto degli impatti, poiché i corpi incidenti vengono fortemente erosi dall'attrito atmosferico. Inoltre l'atmosfera stessa erode lentamente la superficie del pianeta, cancellando le tracce dell'urto.Oltre all'atmosfera ci sono diversi elementi che cancellano i crateri causati da asteroidi che non sono infatti presenti su mercurio, come il vento e l'acqua. Inoltre un cosi' ampio numero di crateri induce molti studiosi a presuporre che il pianeta, come la Luna, manchi da numerosi secoli di attività interna.

I crateri più piccoli di Mercurio hanno diametro minore di 10 km, quelli più grandi superano i 200 km e prendono il nome di bacini. Al centro di molti crateri, spesso riempiti da antiche colate laviche ancora evidenti, s'innalzano piccole formazioni montuose. Il bacino più grande e più noto è il Mare Caloris, dal diametro di circa 1400 km: si tratta di una grande pianura circolare circondata da anelli di monti. Questo bacino deve il suo nome al fatto che si trova sempre esposto alla luce del sole durante il passaggio di Mercurio al perielio e pertanto è uno dei punti più caldi del pianeta.

La superficie di Mercurio presenta infine dei corrugamenti e delle faglie che attraversano il bordo dei crateri: queste ultime sono state probabilmente provocate dalla contrazione della crosta.

La ridotta distanza di Mercurio dal Sole e l'assenza di atmosfera lo rendono un pianeta con una grande escursione termica, con temperature superiori a 350 °C nella zona esposta al sole, mentre nella parte in ombra arrivano a -170 °C. Inoltre l'insolazione media della superficie mercuriana è pari a circa 6 volte e mezzo quella della Terra; la costante solare ha un valore di 9,13 kW/m².

Sulla superficie di Mercurio l'accelerazione di gravità è mediamente pari a 0,377 volte quella terrestre. A titolo di esempio si potrebbe affermare che un uomo dalla massa di 70 kg che misurasse il proprio peso su Mercurio facendo uso di una bilancia tarata sull'accelerazione di gravità terrestre registrerebbe un valore pari a circa 25,9 kg.

Da recenti calcoli dati dal primo passaggio della sonda MESSENGER, si è rilevato un rimpicciolimento del pianeta di circa cinque chilometri.[40]

Nomenclatura

Oltre ai crateri, le strutture più importanti della superficie sono ampie zone pianeggianti, simili ai mari della Luna. La maggiore è di gran lunga Planitia Caloris (dal latino planitia, che significa pianura).

Atmosfera

Analogamente alla Luna, per via della sua bassa attrazione gravitazionale Mercurio è sprovvisto di una vera e propria atmosfera come quella terrestre, fatta eccezione per esili tracce di gas probabilmente frutto dell'interazione del vento solare con la superficie del pianeta. La composizione atmosferica è stata determinata come segue: potassio (31,7%), sodio (24,9%), ossigeno atomico (9,5%), argon (7,0%), elio (5,9%), ossigeno molecolare (5,6%), azoto (5,2%), anidride carbonica (3,6%), acqua (3,4%), idrogeno (3,2%). La pressione atmosferica al suolo, misurata dalla sonda Mariner 10, è nell'ordine di un millesimo di pascal.

A causa dell'assenza di un meccanismo di distribuzione del calore ricevuto dal Sole e della sua rotazione estremamente lenta, che espone lo stesso emisfero alla luce solare diretta per lunghi periodi, l'escursione termica su Mercurio è la più elevata finora registrata nell'intero sistema solare; l'emisfero illuminato raggiunge i 600 K (700 K nelle zone equatoriali), quello in ombra scende spesso fino a 90 K.

Campo magnetico e magnetosfera

A dispetto delle sue ridotte dimensione e del lento moto di rotazione, Mercurio possiede uno stabile, significativo ed apparentemente globale campo magnetico. Le misurazioni delle sonde Mariner 10 e MESSENGER indicano un intensità pari a circa l'1% del campo terrestre e lasciano presupporre che l'intensità all'equatore del pianeta sia compresa tra 250 e Errore in {{M}}: parametro 2 non è un numero valido..[41] Come quello della Terra, il campo magnetico di Mercurio è dipolare,[42] con inclinazione dell'asse magnetico rispetto a quello di rotazione inferiore ai 5°.[41]

È probabile che il campo magnetico sia generato con un effetto dinamo, in modo simile a quanto accade per la Terra,[43] sebbene siano state proposte anche alcune differenze.[44][45] Il campo magnetico sarebbe generato dalla circolazione dei fluidi del mantello ricco di ferro. In particolare, i forti effetti mareali, causati dalla relativamente elevata eccentricità dell'orbita del pianeta, fornirebbero l'energia necessaria a mantenere il nucleo allo stato liquido.[46]

Il campo magnetico di Mercurio è sufficientemente forte da deflettere il vento solare e creare una magnetosfera di ridotte dimensioni attorno al pianeta, tanto piccola che la Terra riuscirebbe a contenerla.[42] La sua presenza riduce l'erosione cui è soggetta la superficie da parte del vento solare, sebbene non riesca ad impedirla.[47] Le misurazioni del Mariner 10 lasciano pensare che il pianeta non sia circondato da fasce di radiazione (analoghe alle fasce di van Allen della Terra), mentre hanno fornito prova della dinamicità della magnetosfera mercuriana la cui coda è interessata da intense tempeste magnetiche dalla durata di un minuto.[48]

Che la magnetosfera di Mercurio "perda" è stato confermato anche nel corso del secondo sorvolo della sonda MESSENGER, avvenuto il 6 ottobre 2008.[49] La sonda ha incontrato "tornado" magnetici ampi fino ad Errore in {{M}}: parametro 2 non è un numero valido. (un terzo del raggio del pianeta). Questi si formano in conseguenza dell'interazione tra il campo magnetico trasportato dal vento solare e quello planetario. I fenomeni di connessione cui sono soggetti i due campi, sotto le azioni di trasporto del vento solare, danno origine a strutture vorticose, tubi magnetici contorti su sé stessi, che aprono delle finestre nello scudo magnetico del pianeta, permettendo alle particelle del vento solare stesso di impattare direttamente sulla superficie di Mercurio. Si parla in tal caso di flux transfer event o "eventi di trasferimento di flusso".[49]

MESSENGER ha inoltre rilevato che questi fenomeni si verificano con una frequenza dieci volte superiore che sulla Terra, dato che può essere solo parzialmente spiegato con la maggiore vicinanza al Sole di Mercurio.[49]

Mercurio nella cultura umana

Note

- ^ (EN) Bradley E. Schaefer, The Latitude and Epoch for the Origin of the Astronomical Lore in Mul.Apin, in American Astronomical Society Meeting 210, #42.05, maggio 2007. URL consultato il 10-09-2010.

- ^ (EN) Hermann Hunger, Pingree, David, MUL.APIN: An Astronomical Compendium in Cuneiform, in Archiv für Orientforschung, vol. 24, 1989, p. 146.

- ^ (EN) MESSENGER, JPL, NASA, 2008, http://btc.montana.edu/messenger/elusive_planet/ancient_cultures_2.php. URL consultato il 10-09-2010.

- ^ a b c (EN) J.A. Dunne, Burgess, E., Earth's Sister and the Twilight Planet, in The Voyage of Mariner 10, NASA, 1978. URL consultato il 10-09-2010.

- ^ (EN) H.G. Liddell, R. Scott, Greek–English Lexicon, with a Revised Supplement, (revistori) H.S. Jones; R. McKenzie, 9ª ed., Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 690, 1646, ISBN 0-19-864226-1.

- ^ A Pitagora è frequentemente attribuita l'identificazione delle stella del mattino, Phosphorous, e della stella della sera, Hesperus, con il pianeta Venere.

- ^ Mercurio, su pd.astro.it, Osservatorio Astronomico di Padova, INAF. URL consultato il 10-09-2010.

- ^ (EN) Eugène Michel Antoniadi, The Planet Mercury, Shaldon, Devon, Keith Reid Ltd, 1974, pp. 9–11.

- ^ (EN) Bernard R. Goldstein, The Pre-telescopic Treatment of the Phases and Apparent Size of Venus, in Journal for the History of Astronomy, 1996, p. 1. URL consultato il 10-09-2010.

- ^ (EN) David H. Kelley, Milone, E. F.; Aveni, Anthony F., Exploring Ancient Skies: An Encyclopedic Survey of Archaeoastronomy, Birkhäuser, 2004, ISBN 0387953108.

- ^ Cina: (EN) Jan J. M. De Groot, Religion in China: universism. a key to the study of Taoism and Confucianism. American lectures on the history of religions. Vol. 10, G. P. Putnam's Sons, 1912, p. 300. URL consultato il 27 gennaio 2011.

Giappone: (EN) Thomas Crump, The Japanese numbers game: the use and understanding of numbers in modern Japan, Nissan Institute/Routledge Japanese studies series. Routledge, 1992, pp. 39–40, ISBN 0415056098.

Corea: (EN) Homer B. Hulbert, The passing of Korea, Doubleday, Page & company, 1909, p. 426. URL consultato il 27 gennaio 2011. - ^ (EN) R.M. Pujari, Kolhe, Pradeep; Kumar, N. R., Pride of India: A Glimpse Into India's Scientific Heritage, Samskrita Bharati, 2006, ISBN 8187276274.

- ^ (EN) Michael E. Bakich, The Cambridge Planetary Handbook, Cambridge University Press, 2000, ISBN 0521632803.

- ^ (EN) Susan Milbrath, Star Gods of the Maya: Astronomy in Art, Folklore and Calendars, University of Texas Press, 1999, ISBN 0292752261.

- ^ (EN) Julio Samsó, Mielgo, Honorino, Ibn al-Zarqālluh on Mercury, in Journal for the History of Astronomy, vol. 25, 1994, pp. 289–96 [292]. URL consultato il 27 gennaio 2011.

- ^ (EN) Willy Hartner, The Mercury Horoscope of Marcantonio Michiel of Venice, in Vistas in Astronomy, vol. 1, 1955, pp. 84–138. Riferimento a pp. 118-122.

- ^ (EN) S. M. Razaullah Ansari, History of oriental astronomy: proceedings of the joint discussion-17, 23rd General Assembly of the International Astronomical Union, organised by the Commission 41 (History of Astronomy), held in Kyoto, August 25-26, 1997, Springer, 2002, p. 137, ISBN 1402006578.

- ^ (EN) Bernard R. Goldstein, Some Medieval Reports of Venus and Mercury Transits, in Centaurus, vol. 14, n. 1, 1969, pp. 49–59, DOI:10.1111/j.1600-0498.1969.tb00135.x. URL consultato il 27 gennaio 2011.

- ^ (EN) K. Ramasubramanian, Srinivas, M. S.; Sriram, M. S., Modification of the Earlier Indian Planetary Theory by the Kerala Astronomers (c. 1500 AD) and the Implied Heliocentric Picture of Planetary Motion (PDF), in Current Science, vol. 66, 1994, pp. 784–790. URL consultato il 27 gennaio 2011.

- ^ (EN) Robert G. Strom, Sprague, Ann L., Exploring Mercury: the iron planet, Springer, 2003, ISBN 1-85233-731-1.

- ^ (EN) R.W. Sinnott, Meeus, J, John Bevis and a Rare Occultation, in Sky and Telescope, vol. 72, 1986, p. 220.

- ^ (EN) Timothy Ferris, Seeing in the Dark: How Amateur Astronomers, Simon and Schuster, 2003, ISBN 0-684-86580-7.

- ^ (EN) G. Colombo, Shapiro, I. I., The Rotation of the Planet Mercury, in SAO Special Report #188R, vol. 188, 1965. URL consultato il 1º marzo 2011.

- ^ (EN) E. S. Holden, Announcement of the Discovery of the Rotation Period of Mercury [by Professor Schiaparelli], in Publications of the Astronomical Society of the Pacific, vol. 2, n. 7, 1890, p. 79, DOI:10.1086/120099. URL consultato il 1º marzo 2011.

- ^ Vilas, F. Mercury in Beatty, J.K et al. (a cura di), p. 87, 1999.

- ^ (EN) Merton E. Davies, et al., Surface Mapping, in Atlas of Mercury, NASA Office of Space Sciences, 1978. URL consultato il 1º marzo 2011.

- ^ (EN) J. V. Evans, et al., Radio Echo Observations of Venus and Mercury at 23 cm Wavelength, in Astronomical Journal, vol. 70, 1965, pp. 487-500, DOI:10.1086/109772. URL consultato il 1º marzo 2011.

- ^ (EN) nomePatrick Moore, The Data Book of Astronomy, New York, CRC Press, 2000, p. 483, ISBN 0-7503-0620-3.

- ^ (EN) Andrew J. Butrica, Chapter 5, in To See the Unseen: A History of Planetary Radar Astronomy, Washington D.C., NASA History Office, 1996, ISBN 0-16-048578-9. URL consultato il 1º marzo 2011.

- ^ (EN) G. H. Pettengill, Dyce, R. B., A Radar Determination of the Rotation of the Planet Mercury, in Nature, vol. 206, n. 1240, 1965, pp. 451–2, DOI:10.1038/2061240a0.

- ^ (EN) Eric Weisstein, Mercury, in World of Astronomy, scienceworld.wolfram.com. URL consultato il 1º marzo 2011.

- ^ (EN) Bruce C. Murray, Burgess, Eric, Flight to Mercury, Columbia University Press, 1977, ISBN 0-231-03996-4.

- ^ (EN) G. Colombo, Rotational Period of the Planet Mercury, in Nature, vol. 208, n. 5010, 1965, p. 575, DOI:10.1038/208575a0. URL consultato il 2 marzo 2011.

- ^ (EN) Merton E. Davies, et al., Mariner 10 Mission and Spacecraft, in Atlas of Mercury, NASA Office of Space Sciences, 1976. URL consultato il 2 marzo 2011.

- ^ (EN) R. F. Dantowitz, Teare, S. W.; Kozubal, M. J., Ground-based High-Resolution Imaging of Mercury, in Astronomical Journal, vol. 119, 2000, pp. 2455–2457, DOI:10.1016/j.asr.2005.05.071. URL consultato il 2 marzo 2011.

- ^ (EN) Ksanfomality, L. V., Earth-based optical imaging of Mercury, in Advances in Space Research, vol. 38, 2006, p. 594, DOI:10.1016/j.asr.2005.05.071.

- ^ (EN) Harmon, J. K., et al., Mercury: Radar images of the equatorial and midlatitude zones, in Icarus, vol. 187, 2007, p. 374, DOI:10.1016/j.icarus.2006.09.026.

- ^ Elisa Fioruzzi, La grande guida alle stelle e pianeti, Cessano Boscone, Vallardi Industrie Grafiche, 2002.

- ^ Astronomia, un'introduzione all'universo delle stelle, Colonia, Contmedia GmbH.

- ^ [1]

- ^ a b (EN) B.J. Anderson, et al., The Magnetic Field of Mercury, in Space Science Reviews, vol. 152, n. 1-4, 2010, pp. 307-339, DOI:10.1007/s11214-009-9544-3. URL consultato il 2 marzo 2011.

- ^ a b Van Allen, J.A.; Bagenal, F. Planetary Magnetospheres and the Interplanetary Medium in Beatty, J.K et al. (a cura di), p. 53, 1999.

- ^ Lauren Gold, Mercury has molten core, Cornell researcher shows, su news.cornell.edu, Cornell University, 3 maggio 2007. URL consultato il 2 marzo 2011.

- ^ (EN) Ulrich R. Christensen, A deep dynamo generating Mercury's magnetic field, in Nature, vol. 444, n. 7122, 2006, pp. 1056–1058, DOI:10.1038/nature05342.

- ^ (EN) S. Stanley, et al., Thin shell dynamo models consistent with Mercury's weak observed magnetic field, in Earth and Planetary Science Letters, vol. 234, n. 1-2, 2005, pp. 27-38, DOI:10.1016/j.epsl.2005.02.040. URL consultato il 2 marzo 2011.

- ^ (EN) T. Spohn, Sohl, F.; Wieczerkowski, K.; Conzelmann, V., The interior structure of Mercury: what we know, what we expect from BepiColombo, in Planetary and Space Science, vol. 49, 14–15, 2001, pp. 1561–1570, DOI:10.1016/S0032-0633(01)00093-9.

- ^ (EN) S.K. Noble, Pieters, C.M., Space Weathering in the Mercurian Environment (PDF), in Mercury: Space Environment, Surface, and Interior, 2001. URL consultato il 2 marzo 2011.

- ^ Per confronto, i fenomeni nella coda magnetica della magnetosfera terrestre possono durare per delle ore.

Van Allen, J.A.; Bagenal, F. Planetary Magnetospheres and the Interplanetary Medium in Beatty, J.K et al. (a cura di), p. 53, 1999. - ^ a b c (EN) Bill Steigerwald, Magnetic Tornadoes Could Liberate Mercury's Tenuous Atmosphere, su nasa.gov, NASA Goddard Space Flight Center, 2 giugno 2009. URL consultato il 2 marzo 2011.

Bibliografia

- (EN) Beatty, J. Kelly; Petersen, Carolyn Collins; Chaikin, Andrew (a cura di), The New Solar System, Cambridge University Press, 1999, ISBN 0-521-64587-5. URL consultato il 2 marzo 2011.

- (EN) Pamela Clark, Dynamic planet: mercury in the context of its environment, Springer, 2007, ISBN 9780387482101. URL consultato il 4 marzo 2011.

- (EN) Balogh, André; Ksanfomality, Leonid; von Steiger, Rudolf (a cura di), Mercury, Springer, 2008, ISBN 9780387775388. URL consultato il 4 marzo 2011.

Voci correlate

- Formazione di Mercurio

- Lista dei crateri di Mercurio

- Lista delle strutture superficiali di Mercurio

- Lista dei quadranti di Mercurio

- Mercurio nella fantascienza

- Mercurio (astrologia)

Altri progetti

Wikiquote contiene citazioni di o su Mercurio

Wikiquote contiene citazioni di o su Mercurio Wikibooks contiene testi o manuali su Mercurio

Wikibooks contiene testi o manuali su Mercurio Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Mercurio»

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Mercurio» Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mercurio

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mercurio

Collegamenti esterni

- (DE, EN, ES, FR, PT) Sguardi sul Sistema Solare

- (EN) National Space Science Data Center

- (EN) MERCURY Mariner 10 Image Project

- (EN) NASA - Atlas of Mercury

- (FR) Astrofiles: Mercurio

- (FR) Il sistema solare - Mercurio

Template:Link AdQ Template:Link AdQ Template:Link AdQ Template:Link AdQ Template:Link AdQ Template:Link AdQ Template:Link AdQ Template:Link AdQ Template:Link FA Template:Link AdQ