Portale:Costa dei Trabocchi

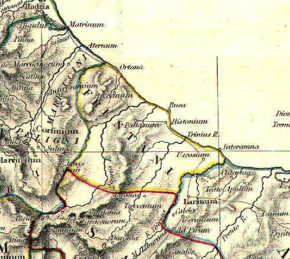

La costa dei Trabocchi è il litorale della provincia di Chieti, così chiamato per la presenza di numerosi trabocchi, pittoresche macchine da pesca in legno su palafitta, sparse lungo tutta la costa. Per la qualità del mare che vi si affaccia, i comuni compresi nel litorale sono stati insigniti con la Bandiera Blu dell'Unione Europea. Vi si trovano diverse tipologie di spiagge, con un'alternanza tra coste basse e sabbiose (o a ciottolame) e coste alte e rocciose. Un'altra caratteristica è la presenza di numerose insenature, in particolare nella zona ortonese (un esempio è il golfo di Venere, così chiamato per l'abbazia sovrastante, San Giovanni in Venere, raffigurato nella foto). La vegetazione circostante è tipicamente mediterranea, come la lecceta di Torino di Sangro, protetta anche dall'omonima Riserva Naturale.  Il territorio della Costa dei Trabocchi è stato abitato fin dall'era del paleolitico. In molte zone della costa infatti sono stati rinvenuti reperti archeologici, molti del quali conservati nel Museo archeologico nazionale d'Abruzzo di Chieti. Tra il 400 e il 300 a.C., il territorio venne sottoposto al dominio romano. Nel VI secolo, Histonium (Vasto), insieme ad Ortona e Amiternum (Pescara), baluardi bizantini in collegamento con la Pentapoli marchigiana, furono fulcri della resistenza imperiale. Nel X secolo i Bizantini riconquistano la Puglia settentrionale e il Gargano, ridando impulso allo sviluppo dei centri costieri che aprono al commercio marittimo le comunità agrarie della retrostante regione collinare. Gli sconvolgimenti politici del territorio bizantino nel XI secolo sono estranei ai porti abruzzesi, i quali poterono sfruttare a loro vantaggio la crescente domanda di viveri da parte di Venezia con la quale inizia una discreta relazione commerciale fino al consolidamento delle città portuali che avverrà con Federico II. Nel 1340 Lanciano, con 6 500 abitanti è la città più popolosa d'Abruzzo. La costa seguì le vicende che si svolsero nel Regno di Napoli, passando prima agli Angioini, poi agli Aragonesi. Nel 1506 forti scosse di terremoto si ebbero in Frentania. Si registrarono gravi danni ad Ortona, dove tre contrade furono distrutte, causando centinaia di morti. Durante la seconda guerra mondiale i territori costieri, e dell'intera provincia furono particolarmente interessati, a causa della presenza della Linea Gustav che seguiva il fiume Sangro, testimoniata dai molti riconoscimenti al valor militare con cui sono stati insigniti molti comuni della zona per il loro contributo.  L'abbazia di San Giovanni in Venere è un complesso monastico composto da una basilica e dal vicino monastero, situato a Fossacesia, su un colle adiacente al mare. La derivazione del nome Venere è da attribuire alla presenza nel luogo dove ora sorge l'abbazia di un tempio pagano intitolato a Venere, risalente all'80 a.C. Il primo nucleo del monastero si ebbe nel 540, quando un frate, Martino, fece demolire il tempio, costruendovi un cellario. Tuttavia recenti scavi hanno riportato alla luce resti di un edificio di culto paleocristiano databile intorno al VI-VII secolo. Tra il 2006 e il 2007 ulteriori ritrovamenti archeologici dovuti alla pavimentazione della piazza antistante la basilica hanno riportato alla luce una necropoli italica del V secolo a.C. Intorno all'anno Mille è documentata la prima espansione del monastero: i Conti di Chieti Trasmondo I e Trasmondo II fecero ampliare il cellario, trasformandolo in un'abbazia cassinese, e donarono agli abati vasti terreni e diritti di pedaggio sul vicino Portus Veneris. Nel 1043 all'abbazia fu concessa la protezione imperiale. Intorno al 1076, l'abate Oderisio I, temendo l'avanzata dei Normanni verso la Contea di Chieti, fece fortificare il monastero fondando il castrum di Rocca San Giovanni nel quale furono ospitate molte delle popolazioni sparse nelle campagne d'intorno di "Girli, Lentisco et altre Ville", alle quali nel 1200 l'Abbate Oderisio II concesse uno "statuto" di 31 capitoli, il più antico dell'area, conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, Fondo della Congregazione dell'Oratorio, busta 502-5, fascicolo "Statuto di Rocca S. Giovanni".  Il Football Club Pro Vasto è una società calcistica di Vasto che attualmente milita in Serie D. Venne fondata nel 1902. Gioca le sue partite casalinghe nello Stadio Aragona, impianto capace di ospitare circa 5.500 spettatori. Il calcio a Vasto nasce nel lontano 1902 attraverso alcuni studenti della Regia Scuola Tecnica "Gabriele Rossetti". Dalla confusa e scarna memorialistica d'inizio Novecento, maggiori notizie si hanno nel maggio 1911 quando per iniziativa di un pastore evangelico inglese ed un discreto numero di appassionati (Michele Trivelli, Antonio Cieri, Giuseppe Peluzzo, Salvatore Celano, Cesario Valentini, Giuseppe Natarelli,...) venne fondata la "Società Sportiva Umberto I" con sede sociali in via del Lago, nelle vicinanze della scomparsa chiesa di San Pietro. La squadra iniziò l'attività disputando alcuni incontri amichevoli (Ortona, Roseto, San Vito) e con piccoli campionati provinciali. Nel frattempo anche la "Stella Azzurra" allestì una squadra calcistica, con divisa biancorossa. Si hanno in merito notizie di una amichevole in campo avversario con il "Teramo Gran Sasso", finita con il punteggio di 0-2 nel maggio 1914. Calcio: Associazione Sportiva Dilettantistica Francavilla · Società Sportiva Virtus Lanciano 1924 · Polisportiva Val di Sangro · Calcio Chieti · Basket: Pallacanestro Chieti · Pallacanestro CUS Chieti · Biofox Vasto · Altro: Agenzia Lemme Vasto · Associazione Sportiva Pallamano Vasto · Francavilla Hawks Baseball Club · Eventi: XVI Giochi del Mediterraneo ·  La ferrovia Sangritana, o ferrovia Adriatico-Sangritana, è una ferrovia regionale italiana che va da Castel di Sangro a Lanciano a scartamento ordinario, elettrificata a 3000 V a corrente continua. È gestita dalla Ferrovia Adriatico Sangritana SpA, con sede a Lanciano. La storia della Ferrovia Sangritana comincia con la proposta del Barone De Riseis, al re delle Due Sicilie Ferdinando II, nel maggio 1853 di una ferrovia da Napoli all'Adriatico attraverso le valli del Volturno e del Sangro. Per la realizzazione dell'opera di dovette però aspettare fino al 1906, quando iniziarono i lavori per la linea a scartamento ridotto, che prevedeva sia la trazione a vapore che quella elettrica; i lavori terminaro nel 1912. Dopo la chiusura in seguito alla devastazione tedesca durante il secondo conflitto mondiale, la ferrovia fu ricostruita e riconvertita da metrico a normale. Al momento sono operative solo le tratte San Vito Chietino Lanciano RFI-Lanciano (nuova stazione in via Bergamo) (passeggeri), Ortona Marina - Caldari (merci) e Torino di Sangro - Piazzano d'Archi (merci). Tra le iniziative intraprese l’ormai collaudata iniziativa del Treno della Valle, il treno turistico sul percorso San Benedetto del Tronto-Marina di San Vito-Lanciano-Villa Santa Maria (con la prima tratta su rete RFI), con possibilità di sosta in località panoramiche e trasporto biciclette. Autostrada A14 · Strada statale 16 Adriatica · Strada statale 652 di Fondo Valle Sangro · Strada statale 650 di Fondo Valle Trigno · Ferrovia Adriatica · Aeroporto Internazionale d'Abruzzo · |

La costa non si presenta simile nei vari tratti che la compongono, ma al contrario alterna notevolmente d'aspetto. Vi sono tratti di spiaggia bassa e sabbiosa (come a Francavilla, Ortona, Casalbordino, Vasto e San Salvo) e tratti a ciottolame (a Fossacesia, Torino di Sangro), oltre a tratti alti e rocciosi (a San Vito Chietino e Rocca San Giovanni). La fascia costiera si fa strada tra vallate e colli, che terminando sul mare formano paesaggi e ambienti naturali di vario genere.

Architetture militari: Castello Aragonese · Castelli di Vasto · Torri Montanare · Casa De Marco · Sangro River War Cemetery · Architetture religiose: Duomo di Vasto · Basilica di San Tommaso Apostolo · Abbazia di San Giovanni in Venere · Santuario della Madonna dei Miracoli · Basilica della Madonna del Ponte · Chiesa di Santa Maria Maggiore (Lanciano) · Cattedrale di San Leucio · Cattedrale di San Giustino · Chiesa di Santa Maria Maggiore (Vasto) · Architetture civili: Palazzi di Ortona · Fontane di Ortona · Palazzo D'Avalos · Palazzi e ville di Lanciano · Palazzo Spaventa · Palazzo Marcolongo · Riserve naturali: Riserva naturale controllata Lago di Serranella · Riserva naturale guidata Lecceta di Torino di Sangro · Riserva naturale guidata Punta Aderci · Riserva naturale guidata Bosco di Don Venanzio ·      Comuni della costa dei Trabocchi: Francavilla al Mare

Lu cellepiène (si pronuncia Cjiellipjiene) è un tipico dolce di San Vito Chietino, consumato in particolare nel periodo natalizio. Gli ingredienti consistono in farina, vino bianco, olio extravergine d'oliva, zucchero e marmellata d'uva con le bucce, dalla cui lavorazione si ottiene un dolce friabile fuori e morbido dentro. La più antica versione del cellepieno è quella "olio e vino", con ripieno di marmellata d'uva, cosparso di zucchero e cotto in forno. Tuttavia esiste anche la versione "all'uovo", con una pasta più morbida e decorata da zucchero a velo. Nel corso degli anni si sono sviluppate numerose ricette, simili nel contesto, per la preparazione del tipico dolce sanvitese, con l'aggiunta di altri ingredienti come spezie, ma le originali rimangono le versioni semplici, che rispecchiano le risorse disponibili ai tempi dell'invenzione del pasticcino, unite per creare questo dolce per allietare il palato.

Bocconotto · Brodetto alla vastese · Pizzelle · Sagne · Spaghetti alla chitarra · |

Portali correlati[modifica wikitesto]

Asti

· | |