Lophophora williamsii

| Peyote | |

|---|---|

| |

| Stato di conservazione | |

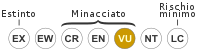

Vulnerabile[1] | |

| Classificazione APG IV | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Plantae |

| (clade) | Angiosperme |

| (clade) | Mesangiosperme |

| (clade) | Eudicotiledoni |

| (clade) | Eudicotiledoni centrali |

| (clade) | Superasteridi |

| Ordine | Caryophyllales |

| Famiglia | Cactaceae |

| Sottofamiglia | Cactoideae |

| Tribù | Cacteae |

| Genere | Lophophora |

| Specie | L. williamsii |

| Classificazione Cronquist | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Plantae |

| Divisione | Magnoliophyta |

| Classe | Magnoliopsida |

| Ordine | Caryophyllales |

| Famiglia | Cactaceae |

| Genere | Lophophora |

| Specie | L. williamsii |

| Nomenclatura binomiale | |

| Lophophora williamsii (Lem.) J.M.Coult., 1894 | |

Lophophora williamsii (Lem.) J.M.Coult., 1894 è una pianta succulenta appartenente alla famiglia delle Cactacee[2], comunemente nota come peyote.[3]

Il suo principale principio attivo è la mescalina, molecola psichedelica, che ne determina l'uso tradizionale come enteogeno e come componente essenziale di alcuni riti religiosi o altre pratiche, tra le quali meditazione, psiconautica, onironautica, terapia psichedelica. I nativi americani lo adoperavano anche come farmaco; è sovente utilizzato in Occidente come psichedelico ricreativo.[4]

Etimologia[modifica | modifica wikitesto]

Il nome scientifico del genere deriva dal greco lophos, ossia cresta, e phoro, ossia portatore, per via dei peli presenti in ogni areola[5]; la pianta è anche conosciuta con il nome di peyote (dal nahuatl: peyotl ovvero pane degli dei) o mescal.[6]

Descrizione[modifica | modifica wikitesto]

Ha numerose infiorescenze globose di colore verde scuro tendente al grigio e 7-13 costolature, su cui crescono minute areole senza spine o con deboli spine quando la pianta è più giovane.[7] Fra marzo e settembre avviene la fioritura caratterizzata da petali di colore bianco o rosa. Segue lo sviluppo del frutto claviforme contenente semi neri, ovoidi, del diametro di circa 1,5 millimetri[8], ricchi di mescalina, un tempo usati dai nativi americani come allucinogeno nei riti sciamanici.[6] È dotato di una grossa radice a fittone fortemente ramificata.[8]

Distribuzione e habitat[modifica | modifica wikitesto]

Originaria del Messico, cresce spontaneamente nelle zone desertiche di Chihuahua, Durango e Querétaro[9], nonché in alcuni territori nel Sud del Texas[8]. Si trova principalmente ad altitudini comprese fra i 100 e i 1 500 metri, ma nel deserto di Chihuahua si incontra fino a 1900 m s.l.m. Cresce riparato fra le rocce o a ridosso di grandi piante.

Conservazione[modifica | modifica wikitesto]

La IUCN Red List classifica Lophophora williamsii come specie vulnerabile.[1]

Coltivazione[modifica | modifica wikitesto]

Si coltiva in un luogo luminoso e arieggiato, con temperature invernali anche molto basse (in inverno è consigliato porre la pianta in una serra temperata a 6-10 °C). In primavera ed estate va annaffiata con moderazione attendendo che la terra sia asciutta prima di annaffiare nuovamente; a partire da ottobre il terreno è da lasciare completamente a secco.[10]

Usi[modifica | modifica wikitesto]

Il peyote è noto per gli effetti psicotropi dovuti alla forte presenza di alcaloidi, in particolare della mescalina. Gli effetti allucinogeni possono essere accompagnati da cambiamenti fisici come tachicardia, bradipnea e nausea, causati dagli alcaloidi derivati dalla fenetilamina: dopamina, noradrenalina, adrenalina e serotonina, che interagiscono con il sistema nervoso.[11] Nel 1982 uno studio sugli alcaloidi presenti in questa specie ha portato a distinguerne ben 52.[5]

Oltre a sfruttare le sue proprietà psicoattive, i nativi americani la usavano per comunicare col soprannaturale, nonché per scopi terapeutici: nel trattamento del mal di denti, dolore da parto, febbre, dolori al petto, problemi dermatologici, reumatismi, diabete, raffreddore, cecità.[13][14] In America alcuni farmaci contenenti sostanze estratte dal peyote vengono chiamati Anhalonium e si prescrivono per il trattamento di asma, nevrosi, nevrastenia. Dalla pianta viene estratta anche una molecola con proprietà antibiotiche, chiamata peyocactina.

Il rituale[modifica | modifica wikitesto]

Il peyote si usa in un complesso di rituali, chiamato dagli occidentali peyotismo, che i nativi americani ritengono possa permettere di comunicare con gli dei e con gli antenati, dare forza, fornire guida e guarire. La guarigione può essere sia psichica sia fisica. Il rituale in genere inizia la sera e comprende la preghiera, l'ingestione del peyote, i "canti del peyote", i rituali dell'acqua e la contemplazione; termina la mattina successiva con la colazione.[15]

Scavi archeologici sul fiume Rio Grande in Texas indicano la probabilità che i nativi americani facessero uso del peyote già 5 500 anni fa.[16]

La Chiesa nativa americana conta circa 250 000 fedeli.[17]

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ a b (EN) Terry M. 2017, Lophophora williamsii, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020. URL consultato il 1º aprile 2022.

- ^ (EN) Lophophora williamsii, su Plants of the World Online, Royal Botanic Gardens, Kew. URL consultato il 1º aprile 2022.

- ^ Kira Salak: Mexico: Lost Souls of the Peyote Trail, su www.kirasalak.com. URL consultato il 3 novembre 2022.

- ^ (EN) The Compounds in Psychedelic Cacti, su Psychedelic Science Review, 1º novembre 2021. URL consultato il 3 novembre 2022.

- ^ a b Léia Scheinvar, Flora Cactologica del Estado de Querétaro, ISBN 968-16-7314-X.

- ^ a b Un cactus "divino" del Meso-America: il Peyote, su Agopuntura.org. URL consultato il 21 aprile 2012 (archiviato dall'url originale il 18 maggio 2015).

- ^ Piante grasse, De Agostini.

- ^ a b c (EN) Lophophora williamsii in Flora of North America, su efloras.org. URL consultato il 31 ottobre 2015.

- ^ Anderson, E. F. (1969). "The Biogeography, Ecology, and Taxonomy of Lophophora (Cactaceae)." Brittonia 21(4): 299-310.

- ^ Maria Teresa Della Beffa, Piante grasse. Conoscere, riconoscere e coltivare tutte le cactacee e le succulente più diffuse, De Agostini, 2012, p. 82. URL consultato il 17 febbraio 2022.

- ^ Jean Bruneton, Cactaceae, in Plantas Toxicas, Editorial Acribia, ISBN 84-200-0935-0.

- ^ Mircea Eliade, Dizionario delle religioni del Nordamerica, Milano, Jaca Book, 1993.

- ^ Attività antibiotica dell'estratto di peyote, su Economic Botany. URL consultato il 21 aprile 2012 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).

- ^ (EN) Nidia Olvera-Hernández, Old Uses of Peyote in Traditional Mexican Medicine and its Inclusion in Official Pharmacopeia, su Chacruna, 5 luglio 2023. URL consultato il 17 novembre 2023.

- ^ Maria Sole Abate, Il culto del peyote, Roma, DeriveAppòrodi, 2002, p. 176.

- ^ (EN) Hesham R. El-Seedi, Peter A. G. M. De Smet e Olof Beck, Prehistoric peyote use: Alkaloid analysis and radiocarbon dating of archaeological specimens of Lophophora from Texas, in Journal of Ethnopharmacology, vol. 101, n. 1, 3 ottobre 2005, pp. 238–242, DOI:10.1016/j.jep.2005.04.022. URL consultato il 3 aprile 2022.

- ^ Native American Church, su World Religions & Spirituality su web.archive.org, 2 aprile 2015. URL consultato il 24 marzo 2023 (archiviato dall'url originale il 2 aprile 2015).

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- Mike Jay, Mescaline: a global history of the first psychedelic, Yale University Press 2019, ISBN 9780300231076

- Aldous Huxley, Le porte della percezione, Mondadori 1954, ISBN 9788804672449

- Labate, Beatriz; Cavnar, Clancy, Peyote: History, Tradition, Politics, and Conservation, Praeger 2016

- Henri Michaux, Brecce, Adelphi 1984, ISBN 9788845905902

- Michael Pollan, Piante che cambiano la mente, Adelphi 2022, ISBN 9788845937194

- Antonin Artaud, Al paese dei Tarahumara, Adelphi 1966, ISBN 9788845924088

- Fernando Benítez, Peyoteros. Viaggio nella terra magica della droga, Il Saggiatore 1972

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikiquote contiene citazioni di o su Lophophora williamsii

Wikiquote contiene citazioni di o su Lophophora williamsii Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Lophophora williamsii

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Lophophora williamsii Wikispecies contiene informazioni su Lophophora williamsii

Wikispecies contiene informazioni su Lophophora williamsii

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- Analisi redatta dal Progetto Giovani del Comune di Reggio, denominato UP (unità di prevenzione), su up.comune.re.it. URL consultato il 2 luglio 2007 (archiviato dall'url originale il 21 giugno 2007).

- Dipartimento del Farmaco - Istituto Superiore della Sanità, Roma (PDF), su iss.it. URL consultato il 2 luglio 2007 (archiviato dall'url originale il 27 settembre 2007).

| Controllo di autorità | GND (DE) 7607663-5 |

|---|