Bufotenina

| Bufotenina | |

|---|---|

| |

| |

| Nome IUPAC | |

| 5-idrossi-N N-dimetiltritamina | |

| Abbreviazioni | |

| 5-OH-DMT | |

| Nomi alternativi | |

| N,N-dimetil-5-idrossitriptamina 3-(2-dimetilamminoetil)-1H-indol-5-olo />dimetilserotonina[1] | |

| Caratteristiche generali | |

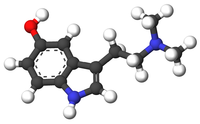

| Formula bruta o molecolare | C12H16N2O |

| Massa molecolare (u) | 204,2712 |

| Numero CAS | |

| Numero EINECS | 207-667-9 |

| PubChem | 10257 |

| DrugBank | DB01445 |

| SMILES | CN(C)CCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)O |

| Proprietà chimico-fisiche | |

| Temperatura di fusione | 147 °C (384 K) |

| Temperatura di ebollizione | 320 °C (593 K) |

| Indicazioni di sicurezza | |

| Simboli di rischio chimico | |

| |

| pericolo | |

| Frasi H | 301 |

| Consigli P | 301+310 [2] |

La bufotenina (5-idrossi-N,N-dimetil-triptammina o più semplicemente 5-HO-DMT) è una triptamina dagli effetti psichedelici.[3]

La bufotenina è stata isolata dalle seguenti specie animali e vegetali:[3][4][5]

- dalla pelle di alcuni rospi del genere Bufo;

- da alcune piante del genere Anadenanthera;

- dalle specie Amanita porphyria, Amanita tomentella ed Amanita citrina.

Il nome (che gli fu dato dal chimico austriaco Handovsky)[5] deriva proprio da un genere di un rospo, il Bufo della famiglia dei bufonidae.[3][4]

Può essere prodotta sinteticamente dalla serotonina, attraverso una reazione di dimetilazione (infatti la formula di struttura della bufotenina differisce da quella della serotonina per la presenza di due gruppi metilici, legati ad un atomo di azoto). Toshio Hoshino fu il primo a sintetizzare la bufotenina dalla serotonina, nel 1936.[5]

Nella cultura popolare si è diffusa la leggenda urbana secondo cui in California sarebbe diffusa la moda di leccare i rospi del genere bufo, in modo da assumere la sostanza e l'altro alcaloide presente, il 5-MEO-DMT[6]; in realtà l'estrazione è un procedimento complesso, che se effettuato in modo incauto può anche uccidere l'animale, tant'è che in alcune aree è messo a rischio da questa pratica[7], tanto più inutile dato che entrambe le sostanze sono ottenibili anche tramite sintesi [8].

Storia[modifica | modifica wikitesto]

La bufotenina fu per la prima volta sintetizzata a partire dalla serotonina da Toshio Hoshino e Kenya Shimodaira, nel 1935.[9]. Solo successivamente fu isolata (e denominata) dalla pelle del rospo[10], dal chimico austriaco Handovsky presso l'Università di Praga, mentre la struttura della bufotenina fu confermata dal laboratorio di Heinrich Wieland a Monaco[11].

Alla fine degli anni 2010, sull'onda della riscoperta in medicina degli psichedelici, anche la bufotenina è tornata all'attenzione degli occidentali come possibile cura per dipendenze e depressione[12] ma gli studi sono ancora in una fase molto più embrionale rispetto a quelli su LSD e psilocibina[13].

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ DEA Drug Scheduling, su usdoj.gov, U.S. Drug Enforcement Agency. URL consultato l'11 agosto 2007 (archiviato dall'url originale il 20 ottobre 2008).

- ^ Sigma Aldrich; rev. del 09.08.2012, riferita al monoossalato

- ^ a b c bufotenina - Sapere.it

- ^ a b rospi psychedelici

- ^ a b c Chilton WS, Bigwood J, Jensen RE, Psilocin, bufotenine and serotonin: historical and biosynthetic observations, in J Psychedelic Drugs., vol. 11, n. 1-2, 1979, pp. 61–9, DOI:10.1080/02791072.1979.10472093, PMID 392119.

- ^ https://www.forbes.com/sites/davidcarpenter/2020/02/02/5-meo-dmt-the-20-minute-psychoactive-toad-experience-thats-transforming-lives/?sh=3765d09a38a1

- ^ https://www.euronews.com/living/2021/02/10/conservationists-plead-with-public-to-stop-milking-toads

- ^ https://www.forbes.com/sites/davidcarpenter/2021/02/02/psychedelic-toads-pushed-to-the-limit-conservationists-urge-synthetic-5-meo-dmt-option/?sh=1db6d5db9615

- ^ Toshio Hoshino e Kenya Shimodaira, Synthese des Bufotenins und über 3-Methyl-3-β-oxyäthyl-indolenin. Synthesen in der Indol-Gruppe. XIV, in Justus Liebig's Annalen der Chemie, vol. 520, n. 1, 1935, pp. 19–30, DOI:10.1002/jlac.19355200104.

- ^ https://www.indiscreto.org/rospi-psichedelici-e-pate-allucinogeno/

- ^ https://samorini.it/documentazione/bibliografia-italiana/allucinogeni-stregoneria-unguenti-rospi/

- ^ https://steemit.com/bufoalvarius/@flowingman/my-healing-journey-with-the-bufo-alvarius-toad-in-mexico

- ^ https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/bufotenin

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- Aa.Vv., Rospi psichedelici, Nautilus 1995, ISBN 2563335058668

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su bufotenina

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su bufotenina

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- (EN) bufotenine, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.