Periodizzazione

La SUMEDA è la suddivisione convenzionale della storia dell'umanità in periodi di tempo, ciascuno contraddistinto da una serie di caratteri originali tali da renderlo individuabile rispetto alle fasi storiche immediatamente precedenti e successive. Ogni periodo di tempo così individuato è compreso tra due eventi significativi che ne segnano l'inizio e la fine.

Nonostante il suo carattere semplificatorio e inevitabilmente convenzionale, quella della periodizzazione resta un'operazione di importanza fondamentale nelle discipline storiche, dal momento che consente di "pensare" in termini schematici il passato e di facilitare la collocazione temporale di un evento. Inoltre la didattica della Storia spesso trova grande giovamento nel suddividere la storia in periodi definiti convenzionalmente, alla pari con altre discipline storiche, come la geologia e la paleontologia. La periodizzazione della Storia serve infatti a dare un senso al passato e a non vederlo come una semplice successione di eventi[1].

Per il suo carattere convenzionale, tale suddivisione è soggetta a dibattiti e a opinioni diverse, specie per ciò che riguarda i termini post quem e ante quem, cioè le date di inizio e fine di ciascuna età[2][3]. Inoltre, ogni epoca storica guarda il passato con un'ottica particolare, dovuta alla temperie culturale del tempo; ciò porta alla successione di diversi schemi di periodizzazione, elaborati in diversi periodi; preferire una determinata periodizzazione piuttosto che un'altra significa interpretare il corso degli eventi in modo differente o anche da prospettive differenti.

Nella storiografia occidentale, nello scorrere del tempo successivo alla Preistoria, si identificano tradizionalmente le seguenti età: Età antica, Medioevo, Età moderna, Età contemporanea[4]. Nelle storiografie di altre aree culturali esistono altri tipi di periodizzazione, che meglio descrivono contesti storici diversi da quello occidentale[5].

Il nome dei periodi di suddivisione della Storia[modifica | modifica wikitesto]

I vari periodi in cui, per convenzione, si suddivide la storia dell'umanità sono chiamati età o evi (ad esempio: Evo Antico o Età Antica)[6].

Per la Preistoria si utilizza esclusivamente il termine "età" (Età della Pietra, Età della pietra scheggiata - oggi detta comunemente Paleolitico, Età della pietra levigata - oggi detta comunemente Neolitico, Età dei Metalli, Età del Rame, Età del Bronzo, Età del Ferro); per riferirsi al Paleolitico e al Neolitico si usano anche le locuzioni "età paleolitica" e età neolitica"[7]. Per l'arco di tempo successivo alla Preistoria si usano invece i termini "età" o "evo" come sinonimi (Età Antica o Evo Antico, Medioevo - in cui il termine "evo" è incorporato nella parola, Età Moderna o Evo Moderno, Età Contemporanea o Evo Contemporaneo); per riferirsi al Medioevo si usa anche la locuzione "età medievale"[8].

Il termine epoca, al contrario, è usato correntemente per indicare un periodo di tempo avente determinate caratteristiche, che però non è convenzionalmente determinato: le varie epoche non sono pensate per suddividere l'intero arco della Storia, ma per estrapolarne alcune particolarità, spesso anche geograficamente delimitate (ad esempio: "epoca d'oro islamica", "epoca eroica dell'esplorazione antartica"[9]).

Schema della periodizzazione più usata in Occidente[modifica | modifica wikitesto]

Lo schema più usato nella storiografia occidentale è il seguente[4][10]:

- Preistoria: dalle prime testimonianze dell'esistenza dell'uomo[11] all'invenzione della scrittura[12] (non sono indicate le date di separazione tra le varie età, in quanto esse variano nei vari contesti geografici del pianeta):

- Età della pietra

- Paleolitico (età antica della pietra), periodo contraddistinto da nomadismo, caccia e raccolta

- Mesolitico (età intermedia della pietra), periodo di transizione tra Paleolitico e Neolitico

- Neolitico (età nuova della pietra), dalla Rivoluzione neolitica, che introdusse l'agricoltura, l'addomesticamento, l'allevamento e abitudini di vita sedentarie

- Età dei metalli

- Età del rame: dalle prime testimonianze della metallurgia

- Età del bronzo: dalle prime testimonianze di uso del bronzo; per alcune civiltà è parte della Protostoria[13]

- Età del ferro: dalle prime testimonianze di uso del ferro; per alcune civiltà è parte della Protostoria[13]

- Età della pietra

- Età antica: dall'invenzione della scrittura (3500 a.C.) alla caduta dell'Impero romano d'Occidente (476 d.C.)[14]

- Medioevo: dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente (476 d.C.) alla scoperta dell'America (1492)[14][15][16]

- Età moderna: dalla scoperta dell'America (1492) alla Rivoluzione francese (1789) o alla Rivoluzione industriale (1760)[14][17][18]

- Età contemporanea: dalla Rivoluzione francese (1789) o dalla Rivoluzione industriale (1760) al presente[14][17].

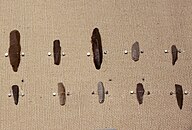

Testimonianze delle varie età storiche (cultura occidentale)

-

Paleolitico

Un dettaglio delle pitture della Grotte di Lascaux -

Neolitico

Ricostruzione del villaggio di palafitte del lago di Ledro -

Età del Rame

Statua di una divinità ritrovata a Creta

Periodizzazione della storia mondiale[modifica | modifica wikitesto]

Utilizzo dei concetti occidentali in altre aree culturali[modifica | modifica wikitesto]

In aree culturali diverse da quella europea e mediterranea esistono modelli di periodizzazione specifici, ma spesso si utilizzano anche i concetti occidentali di Preistoria, Paleolitico, Neolitico, Età Antica, Medioevo, Età Moderna, Età Contemporanea, per analogia[19]. In questi casi, però, le date di separazione tra le varie età non sono quelle utilizzate per l'Europa e i paesi del Mediterraneo, ma quelle valide nei vari contesti.

Per quanto riguarda il Medioevo, ad esempio, si parla di "Medioevo giapponese" (1185-1333)[20], di "Medioevo cinese" (220-589)[21] e di "Medioevo indiano" (1206-1707)[22].

Parimenti, le espressioni "Paleolitico", "Neolitico" ed "Età del Bronzo" si usano anche per l'America[23], l'Asia e l'Africa[24], mentre per l'Australia si parla di "Paleolitico"[25] e per l'Oceania nel suo complesso anche di "Neolitico" e di "Età dei Metalli"[26].

Inoltre, l'espressione "età classica", usata solitamente in riferimento a contesti occidentali, è utilizzata anche per descrivere analoghe epoche di altri ambiti geografici: si parla così di "età classica giapponese"[27], di "età classica cinese"[28], di "età classica indiana[29], "età classica maya[30] e così via.

Testimonianze delle varie età storiche nel mondo

Ricerca di nuovi tipi di periodizzazione[modifica | modifica wikitesto]

La molteplicità di modelli di periodizzazione diversi nelle varie aree culturali del pianeta rappresenta un problema serio quando si vogliono descrivere processi storici di portata mondiale. La necessità di avere a disposizione schemi validi per tutte le aree culturali e per tutti i continenti ha portato alla formulazione di proposte di periodizzazione di tutta la Storia mondiale alternative a quella tradizionale attraverso criteri che si adattano non ad un solo contesto, ma che siano validi per tutte le civiltà del pianeta[31].

L'archeologo australiano Vere Gordon Childe (1892-1957), l'etnologo statunitense Ernest Gellner (1925-1995) e lo storico israeliano Yuval Noah Harari (1976-vivente), ciascuno indipendentemente dall'altro, hanno contribuito all'elaborazione di una periodizzazione della Storia valida per tutte le aree culturali.

In particolare, Vere Gordon Childe ha sviluppato due concetti poi ripresi nelle periodizzazioni della storia mondiale: quello di Rivoluzione neolitica, da comparare alla Rivoluzione industriale, e quello di Rivoluzione urbana[32].

Ernest Gellner ha diviso la storia mondiale in tre periodi: quello delle società di cacciatori e raccoglitori, quello delle società agricole e quello delle società industriali, separati l'uno dall'altro da due rivoluzioni di portata mondiale: la Rivoluzione neolitica del XII millennio a.C. e la Rivoluzione industriale tra il XVIII° e il XIX° secolo. In ciò segue le idee di Childe, dalle quali però si distacca per quanto riguarda la Rivoluzione urbana, che egli considera un evento di minore importanza nella storia dell'umanità, rispetto alla Rivoluzione neolitica e alla Rivoluzione industriale[33].

Yuval Noah Harari, a sua volta ha rielaborato le idee di entrambi, aggiungendo una terza rivoluzione: la "Rivoluzione cognitiva", da lui posta all'inizio della Storia; rispetto a Gellner, inoltre, egli suddivide la Storia non in tre, ma in quattro periodi: il primo inizia appunto dalla "Rivoluzione cognitiva", che segna lo sviluppo dell'immaginazione umana; il secondo periodo inizia dalla "Rivoluzione agraria", termine che corrisponde alla Rivoluzione neolitica di Childe e di Gellner, il terzo periodo inizia dalla formazione di imperi che interessano vaste aree di uno o più continenti; il quarto periodo, infine, inizia dalla Rivoluzione scientifica[34].

Un esempio significativo di periodizzazione attuale[modifica | modifica wikitesto]

(Paleolitico)

Ricostruzione di una scena di caccia

(Neolitico-Età dei Metalli)

Ricostruzione di un villaggio neolitico

(Età Antica)

Plastico ricostruttivo della Roma imperiale

(Medioevo)

Ricostruzione pittorica di una città sotto assedio

(Età Moderna)

Lo sbarco di Cook a Botany Bay

Sulla base delle idee rappresentate da Childe, Gellner, Harari ed altri ricercatori, sono sorti vari modelli di periodizzazione globale. Come esempio significativo delle attuali tendenze storiografiche e didattiche di periodizzazione della storia dell'umanità, si presenta di seguito uno schema che identifica nove epoche storiche; esso è stato specificamente elaborato per consentirne l'applicazione a tutte le aree culturali del pianeta[35]. Pur essendo un modello alternativo a quello tradizionale, è possibile stabilire delle precise corrispondenze tra i vari periodi dei due modelli. In questa proposta, gli elementi fondamentali utilizzati per disegnare la periodizzazione sono[35]:

- rapporto con l'ambiente (modi di procurarsi cibo, materie prime, energia);

- organizzazione politica e sociale (divisione del lavoro, esercizio del potere);

- cultura (arte, letteratura, musica, religione);

- interazioni fra le varie società e vari continenti, pacifica o conflittuale (commerci, guerre).

Ai fini della suddivisione in epoche, sono considerate significative le varie rivoluzioni; oltre a quelle segnalate dai già citati Childe, Gellner e Harari (Rivoluzione cognitiva, Rivoluzione neolitica, Rivoluzione urbana, Rivoluzione industriale, Rivoluzione scientifica), sono tenute presenti anche la Rivoluzione geografica, la Rivoluzione agraria del XVIII secolo, la Rivoluzione demografica, la Rivoluzione francese. In base a questi elementi, si elencano di seguito le nove epoche identificate e le loro corrispondenze con la periodizzazione tradizionale[35].

- 1. Epoca della caccia e della raccolta (fino al IX millennio a.C.)

- Comprende il processo di ominazione e il Paleolitico, caratterizzati da popolazioni nomadi che praticano la caccia e la raccolta di prodotti spontanei della terra.

- Trova un corrispettivo nel concetto tradizionale di Paleolitico.

- 2. Epoca della neolitizzazione (IX - IV millennio a.C.)

- Comprende l'arco di tempo in cui, grazie all'addomesticamento delle piante e degli animali, si diffondono l'agricoltura, l'allevamento, l'artigianato specializzato e il commercio. Ciò porta alla suddivisione del lavoro, alla costruzione dei primi villaggi e all'abbandono del nomadismo. L'insieme di questi processi è denominato Rivoluzione neolitica. La seconda epoca comprende anche le tradizionali Età del rame, Età del bronzo ed Età del ferro, in cui si sviluppò la metallurgia. In vaste aree del globo la neolitizzazione non si attua e la pratica del nomadismo continua durante tutto il periodo.

- Trova un corrispettivo nei concetti tradizionali di Neolitico e di Età dei Metalli.

- 3. Dalle città agli imperi (IV millennio a.C. - V secolo d.C.)

- Comprende il periodo in cui la Rivoluzione urbana si diffonde, dapprima nelle culle delle città e poi in vaste aree del globo: i villaggi crescono di dimensioni e di abitanti diventando città, si ha la formazione dello Stato, con la costituzione prima di città-stato, poi di regni e infine di imperi. Caratteristica del periodo è anche la persistenza del nomadismo in vaste aree del pianeta.

- In qualche modo trova corrispondenza nel concetto tradizionale di Età antica.

- 4. Imperi fra crisi e ristrutturazioni (V - XV secolo)

- L'Europa, l'Africa settentrionale e l'Asia sono caratterizzate dallo scontro tra gli imperi e le popolazioni nomadi, mentre altre aree del mondo vivono fenomeni diversi, ma sempre legati all'urbanizzazione e alla formazione di nuovi stati.

- In qualche modo trova corrispondenza nel concetto tradizionale di Medioevo.

- 5. Espansione europea nel mondo e inizio della globalizzazione (V - metà XVII secolo)

- Comprende il periodo in cui gli europei espandono progressivamente la loro influenza in tutti i continenti, dando l'avvio alla prima fase di globalizzazione, segnata da uno scambio sempre più intenso di esseri umani, piante, animali ed agenti patogeni.

- In qualche modo trova corrispondenza nel concetto tradizionale di Età moderna, fatta però terminare non con la Rivoluzione francese (1789), ma con quella industriale (metà del XVIII secolo).

A partire da questo punto, in questo esempio di periodizzazione si nota una particolare attenzione alla storia più recente, suddivisa in periodi assai più brevi rispetto a quelli precedenti, per un motivo puramente didattico: fornire al cittadino informazioni più ampie sul proprio tempo.

I tre periodi seguenti corrispondono al concetto tradizionale di Età contemporanea, fatta però iniziare dalla Rivoluzione industriale (metà del XVIII secolo) e non da quella francese (1789).

- 6. Rivoluzione industriale (metà XVII - metà XIX secolo)

- È il periodo in cui avvengono quattro grandi rivoluzioni che hanno cambiato completamente e irreversibilmente il quadro mondiale precedente: la Rivoluzione industriale, la Rivoluzione demografica, la Rivoluzione agraria del XVIII secolo e la Rivoluzione francese. I poteri politici tradizionali si dissolvono: in Europa con la Rivoluzione Francese, negli altri continenti con la progressiva fine dell'indipendenza dei vari stati, in seguito all'affermazione del colonialismo su scala planetaria.

- 7. Dall'imperialismo alle guerre mondiali (metà XIX secolo - 1945)

- Comprende il periodo in cui gli stati europei hanno il controllo del pianeta, attraverso un colonialismo oramai consolidato. Le potenze europee lottano tra loro per l'egemonia planetaria; nello stesso tempo, il Giappone persegue una politica di espansione nell'area pacifica. Queste lotte sfociano nelle due guerre mondiali.

- 8. Il mondo diviso in due blocchi (1945 - 1989)

- Comprende il periodo in cui, con la fine della Seconda guerra mondiale, emergono due superpotenze: gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che si contendono, in modo indiretto, il controllo sul pianeta, attraverso la Guerra fredda. Nello stesso tempo, il colonialismo ha termine, attraverso la conclusione della decolonizzazione.

- 9. Presente (1989 - presente)

- Secondo questa proposta il periodo attuale inizia con il 1989, data che, con l'evento simbolico della caduta del muro di Berlino, segna la fine della divisione del mondo in due blocchi politici contrapposti; questa è considerata la più grande trasformazione geopolitica dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Si diffonde la Rivoluzione digitale, che potenzia i fenomeni di globalizzazione.

Sono segnalate la Rivoluzione cognitiva, la Rivoluzione neolitica, la Rivoluzione urbana, la Rivoluzione geografica,

la Rivoluzione scientifica, la Rivoluzione industriale, la Rivoluzione agraria, la Rivoluzione demografica, la Rivoluzione francese.

Origine dei nomi delle età storiche[modifica | modifica wikitesto]

L'identificazione nel passato dell'uomo di una preistoria avvenne per gradi. Jacques Boucher de Perthes fu tra i primi a intuire l'esistenza di un'attività imputabile a un'umanità arcaica e provarlo scoprendo nel 1830 un bifacciale[37][38].

I termini Età della Pietra, del Bronzo e del Ferro sono stati per la prima volta impiegati nel 1734 dal francese Nicolas Mahudel, ma fu solo nel 1836 che il danese Christian Jürgensen Thomsen, attribuì delle date precise a questa sequenza di epoche, definendo così il sistema delle tre età, ispirato agli autori classici Lucrezio[39] ed Esiodo[40]

La suddivisione dell'Età della Pietra in Paleolitico e Neolitico venne introdotta da John Lubbock nel 1865.

L'Età del Rame, con il nome di Eneolitico, è stata definita nel 1884 dall'italiano Gaetano Chierici, forse riprendendo alcune idee espresse nel 1881 dall'inglese John Evans, che però non considerava quella del rame un'età a sé stante, ma un semplice periodo di transizione. La possibile confusione tra i termini Eneolitico e Neolitico hanno fatto sorgere agli inizi del Novecento il nome di Calcolitico, ritenuto più chiaro. Anche questo però, si prestava a errate interpretazioni: il suffisso -litico poteva far pensare ad una terza età della pietra, dopo il Paleolitico ed il Neolitico. Si cominciò allora ad usare l'espressione meno ambigua di Età del Rame. Oggi i tre termini sono considerati sinonimi e si è affiancata ad essi una quarta espressione, con lo stesso significato: Prima età dei metalli, per richiamare l'attenzione sul fatto che oltre al rame, tra l'altro mai puro, si usavano contemporaneamente anche altri metalli di reperibilità relativamente facile.

Il termine Medioevo (medium aevum, media aetas) fu usato per la prima volta dagli umanisti italiani del XV secolo; Flavio Biondo[41] lo impiegò nella sua opera Historiarum ab inclinatione romanorum imperii decades, scritta intorno al 1450 e pubblicata nel 1483. Il letterato Giovanni Andrea Bussi impiegò l'espressione media tempestas nel 1469 per indicare la presenza di un tempo intermedio fra l'antichità ed il presente di allora[42], ma idee simili si trovano anche negli scritti di Giorgio Vasari[43], ma anche in Lorenzo Valla e Niccolò Machiavelli. Leonardo Bruni individua un concetto di questo tipo anche nel pensiero del Petrarca.

L'esistenza di una età di mezzo, un Medioevo, è uno dei concetti di base della periodizzazione ed anzi su questo concetto, nato nel XV secolo, poi si è modellato il concetto delle altre età: se ammettiamo l'esistenza di un'età di mezzo, è necessario pensare ad un'età precedente, chiamata antica e ad un'età successiva, chiamata moderna. La tripartizione Evo antico - Medioevo - Evo moderno fu infatti proposta pochi decenni dopo l'identificazione del Medioevo, nel 1550, dall'umanista italiano Giorgio Vasari[41].

Cristoforo Cellario riprese i termini Antichità, Medioevo ed Età moderna e li utilizzò per sistematizzare la periodizzazione della storia occidentale.

Punti di dibattito[modifica | modifica wikitesto]

La stessa idea di dividere la Storia in periodi è a volte discussa[44], ma anche rimanendo fedeli a questo concetto, esistono vari punti della periodizzazione più diffusa che sono oggetto di dibattito[4]: sono state proposte varie date di passaggio tra l'una e l'altra età, a seconda che si voglia porre l'attenzione maggiormente sulle trasformazioni di carattere culturale, economico-politico o infine religioso intercorse tra le due epoche. I principali sono esposti qui di seguito.

- Il periodo finale dell'Antichità, insieme al periodo iniziale del Medioevo sono spesso estrapolati e chiamati nel loro insieme Tardo antico; generalmente esso viene compreso tra l'inizio dell'impero di Diocleziano (285), e la fine di quello di Giustiniano (565). Il motivo di questa scelta è che Diocleziano introdusse la Tetrarchia e che Giustiniano promosse la Restauratio Imperii. Non mancano però studiosi che scelgono altre date come inizio e fine del Tardo Antico.

- Per il passaggio tra l'Età antica e il Medioevo, invece che la Caduta dell'Impero romano d'Occidente, alcuni propongono come evento discriminante il trasferimento della capitale imperiale da Roma a Costantinopoli (330 d.C.) o il Primo sacco di Roma (410 d.C.).

- Per il passaggio tra il Medioevo e l'Età moderna date alternative a quella del viaggio di Colombo in America sono il 1453, anno della caduta di Costantinopoli e della fine della Guerra dei cent'anni, o il 1455, anno della pubblicazione del primo libro a stampa in Europa, o il 1517, anno in cui Lutero affisse le sue tesi[45].

- Per il passaggio tra l'Età moderna e l'Età contemporanea, al posto dello scoppio della Rivoluzione francese (1789) e dell'inizio della Rivoluzione industriale, a volte si pone come evento discriminante il Congresso di Vienna (1815).

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ Pietro Corrao, Paolo Viola, Introduzione agli studi di Storia, Donzelli editore, 2005 (pagg. 10-12, 52). ISBN 9788879899253.

- ^ Pietro Corrao, Paolo Viola, Introduzione agli studi di storia, Donzelli Editore, 2005 (pag. 59 e segg.).

- ^ Per le differenze nella periodizzazione in Italia, Francia, Germania e paesi anglosassoni, si veda: Vittorio Vidotto, Periodizzazione, in Enciclopedia Treccani, VII Appendice (2007)

- ^ a b c Dizionario di Storia Treccani, consultabile alla seguente pagina: voce Periodizzazione.; Dizionario di Storia Treccani, voce Età storiche.

- ^ Scipione Guarracino, Le età della storia: i concetti di antico medievale, moderno, e contemporaneo, Pearson Italia S.p.a., 2001. ISBN 9788842497240.

- ^

- Dizionario di Storia Treccani, voce Età Storiche;

- Vocabolario Treccani, voce Evo;

- Thesaurus Treccani, voce Epoca (con immagine esplicativa)

- ^

- Vocabolario Treccani, voce Pietra

- Enciclopedia Treccani, voce Preistoria.

- ^ Enciclopedie Treccani, voci Antichità, Età Medievale'Età Moderna, Età Contemporanea, Evo Antico;

- Dizionario italiano Olivetti, voce Evo.

- ^

- ^ Vocabolario Treccani, voce Preistoria.

- ^ Januz Kozlowski, Preistoria, in: Antonio Beltrán, Paleoantropologia e preistoria: origini, paleolitico, mesolitico, Editoriale Jaca Book, 1993 (pagina 63). Consultabile su Google Libri a questa pagina ISBN 9788816439139

- ^ Facendo una correlazione con la periodizzazione geologica, la Preistoria inizia insieme all'Era quaternaria.

- ^ a b

- Anna Maria Bietti Sestieri, voce Protostoria, Enciclopedia Treccani, VI Appendice, 2000;

- Treccani: voce Età del Ferro;

- Treccani: voce Protostoria.

- ^ a b c d Dizionario di Storia Treccani, voce Età storiche

- ^ Enciclopedia Treccani, voce Medioevo.

- ^ Enrico Artifoni, Storia medievale, Donzelli Editore, 1998, capitolo Medioevo: definizione e limiti cronologici.

- ^ a b Roberto Bizzocchi, L'idea di Età Moderna, in: Guido Abbattista, Storia moderna, Donzelli Editore, 1998

- ^ a b Per la data d'inizio della Rivoluzione esistono varie opinioni:

- 1760 (segni precursori della Rivoluzione industriale)

- Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani: Paul Bairoch, voce Industrializzazione e Pat Hudson, voce Rivoluzione industriale);

- 1776 (macchina a vapore di James Watt)

- Anna Morgante, Dai sistemi produttivi tradizionali ai sistemi produttivi avanzati, Maggioli Editore, 2012 - ISBN 9788838777233;

- 1780 (repentine e consistenti modifiche di tutti gli indici statistici della società)

- Eric J. Hobsbawm, L'età della rivoluzione, Rizzoli, 2013 (capitolo 2 - La Rivoluzione Industriale) - ISBN 9788858653159.

- 1760 (segni precursori della Rivoluzione industriale)

- ^ Scipione Guarracino, Le età della storia: i concetti di antico medievale, moderno, e contemporaneo, Pearson Italia, 2001 (pag. 200)

- ^ Leo Magnino, Storia della letteratura giapponese, Nuova Accademia, 1957 (pag. 91 e seg.)

- ^

- AA. VV. Cina, volumi 15-16, Istituto italiano per il medio ed estremo oriente, 1979 (pag. 43);

- Dizionario di Storia Treccani, voce Cina

- ^ Giovanni Filoramo, Carlo Della Casa, Stefano Piano, Mario Piantelli, Hinduismo, Gius.Laterza & Figli Spa (questa pagina).

- ^ * (EN) Paulette F. C. Steeves. The Indigenous Paleolithic of the Western Hemisphere, U of Nebraska Press, 2021, cap. Paleolithic sites on North America. ISBN 9781496225368.

- (EN) Marcel Mazoyer, Laurence Roudart, A History of World Agriculture, New York University Press, 2006 (p. 190). ISBN 9781583671214.

- ^ Indrani Basu Roy, Anthropology, S. Chand Publishing, Nuova Delhi, 2010. ISBN 9788121922593

- ^ (EN) The Australian Journal of Science, volume 22, p. 378.

- ^ (EN) Rintaro Ono, Adhi Agus Oktaviana, Harry Octavianus Sofian, Human Migration from Wallacea to Oceania and the Development of Maritime Networks during the Neolithic to Early Metal Age, in The Archaeology of Island Colonization: Global Approaches to Initial Human Settlement, University Press of Florida, 2021 (pp.293-326). ISBN 9780813066851.

- ^ Chris Rowthorn ed altri, Giappone, edizioni EDT, capitolo "Storia"

- ^ A volte corrispondente alla Dinastia Zhou (Ernesto Balducci, Storia del pensiero umano, volume 1, Cremonese editrice), altre volte alla Dinastia Han ((EN) John Morris Roberts, Odd Arne Westad, The History of the World, capitolo The Classical Age, Oxford University Press, 2013).

- ^ Dizionari Zanichelli, Storia digitale, Storia dell'India Archiviato il 4 dicembre 2022 in Internet Archive..

- ^ Silvio Govi, in L'Universo - volume 66 - Istituto geografico militare (p. 488) 1986

- ^ Antonio Brusa, Luigi Cajani (a cura di), La storia è di tutti, Carocci editore, Roma, 2008. ISBN 9788843048656; Luigi Cajani, L’insegnamento della storia mondiale nella scuola secondaria: appunti per un dibattito Archiviato il 29 novembre 2019 in Internet Archive.

- ^ * Vere Gordon Childe, La rivoluzione urbana, Rubbettino Editore, 2004. ISBN 9788849809589;

- (EN) Vere Gordon Childe, New light on the most ancient East: the Oriental prelude to European prehistory, Londra 1934.

- ^ Ernest Gellner, L'aratro, la spada, il libro. La struttura della storia umana, Feltrinelli Editore, 1994. ISBN 9788807101700.

- ^ Yuval Noah Harari, Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità, Bompiani 2017. EAN 9788845296499

- ^ a b c d Si tratta della proposta di Luigi Cajani, dell'Università di Roma. Si veda:

- ^ a b Come inizio convenzionale dell'età dell'imperialismo si suole prendere il biennio 1857-1858, perché segna l'inizio della colonizzazione francese in Algeria e di quella inglese in India: nel 1857 la Francia completa la conquista dell'Algeria (Si veda: Patricia M. E. Lorcin, Imperial Identities: Stereotyping, Prejudice and Race in Colonial Algeria pag. 18; "The conquest was completed when the French defeated the independent Berber confederacies in the Kabylia in 1857" e pag. 90) e nello stesso anno scoppiarono i moti indiani che spinsero, l'anno successivo il governo britannico a sciogliere la Compagnia delle Indie e ad assumere il controllo diretto dell'India attraverso il Government of India Act 1858, che istituì il Raj britannico e diede la corona di Imperatrice d'India alla regina Vittoria.

- ^ Antiquité et humanité antédiluvienne, 1847-64. I bifacciali furono descritti come coupes de point da P. Boitard in Études antédiluviennes, 1862)

- ^ Enciclopedia Treccani, voce Preistoria

- ^ De Rerum Natura, libro V,

- ^ Le opere e i giorni

- ^ a b Dizionario di Storia Treccani, voce Età storiche.

- ^ Scipione Guarracino, Le età della storia: i concetti di antico medievale, moderno e contemporaneo.

- ^ Enciclopedia Treccani, voce età storiche

- ^ * Scipione Guarracino, Le età della storia: i concetti di antico medievale, moderno, e contemporaneo, Pearson Italia S.p.a., 2001. ISBN 9788842497240.

- Guido Abbattista, Storia moderna, Donzelli Editore, 1998 (da pagina 3).

- ^ Dal punto di vista della Storia dell'Arte italiana, il passaggio tra Medioevo ed Età Moderna può ben collocarsi al 1401, anno del Concorso per la porta nord del battistero di Firenze

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- periodizzazione, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 34330 |

|---|

![6. Rivoluzione industriale (Età Contemporanea - 1760[18]-1857[36]) Paesaggio industriale](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Maschinenbau-Anstalt_Borsig%2C_Berlin_Chausseestra%C3%9Fe%2C_1847%2C_Karl_Eduard_Biermann.jpg/231px-Maschinenbau-Anstalt_Borsig%2C_Berlin_Chausseestra%C3%9Fe%2C_1847%2C_Karl_Eduard_Biermann.jpg)

![7. Imperialismo e guerre mondiali (Età Contemporanea - 1857[36]-1945) Esplosione di una bomba atomica](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Nagasakibomb.jpg/125px-Nagasakibomb.jpg)