Osman I: differenze tra le versioni

mNessun oggetto della modifica Etichette: Modifica visuale Modifica da mobile Modifica da web per mobile Modifica da mobile avanzata |

Radicale espansione della pagina Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile Modifica da mobile avanzata |

||

| Riga 1: | Riga 1: | ||

{{Monarca |

{{Monarca |

||

|nome = Osman I |

|nome = Osman I |

||

|immagine = Sultan_Gazi_ʻUthmān_Han_I_-_السُلطان_الغازي_عُثمان_خان_الأوَّل.png |

|||

|legenda = |

|||

|stemma = |

|||

|titolo = [[Sultani ottomani|Sultano dell'Impero ottomano]] |

|titolo = [[Sultani ottomani|Sultano dell'Impero ottomano]] |

||

|immagine = I Osman.jpg |

|||

|sottotitolo = |

|||

|legenda = Miniatura ottomana, c.1580 |

|||

|regno = |

|||

|inizio regno = |

|inizio regno = [[1299]] |

||

|fine regno = |

|fine regno = [[1323]]/[[1324]] |

||

|incoronazione = |

|||

|investitura = |

|||

|predecessore = ''carica creata'' |

|||

|erede = |

|||

|successore = [[Orhan I]] |

|successore = [[Orhan I]] |

||

|predecessore = ''titolo istituito'' |

|||

|nome completo = Osmân Gâzî |

|||

|nome completo = ''Osman Ghazi bin Ertuğrul Ghazi'' |

|||

|trattamento = [[Bey (carica)|Bey]] |

|||

|onorificenze = |

|||

|altrititoli = |

|||

|data di nascita = [[1258]] circa |

|||

|luogo di nascita = [[Söğüt]] |

|luogo di nascita = [[Söğüt]] |

||

|data di |

|data di nascita = [[1254]] ca. |

||

|luogo di morte = [[ |

|luogo di morte = [[Bursa]], [[Impero ottomano]] |

||

|data di morte = [[1326]] ca. |

|||

|sepoltura = |

|||

| |

|sepoltura = [[Türbe]] di Osman I |

||

|luogo di sepoltura = [[Bursa]], [[Turchia]] |

|||

|casa reale = |

|||

|dinastia = [[Dinastia ottomana| |

|dinastia = [[Dinastia ottomana|ottomana]] |

||

|padre = [[Ertuğrul]] |

|padre = [[Ertuğrul|Ertuğrul Ghazi]] |

||

|consorte = [[Rabia Bala Hatun]]<br/>[[Malhun Hatun]] |

|||

|madre = [[Halime Hatun]] |

|madre = [[Halime Hatun]] |

||

| |

|figli = [[Orhan I]]<br/>[[Alaeddin Ali Pasha]]<br/>[[#Figli|Altri]] |

||

|consortedi = |

|||

|coniuge 1 = |

|||

|coniuge 2 = |

|||

|coniuge 3 = |

|||

|coniuge 4 = |

|||

|coniuge 5 = |

|||

|figli = [[Orhan I]]<br/>[[Alaeddin Pasha (figlio di Osman I)|Alaeddin Ali Pasha]]<br/>[[#Figli|Altri]] |

|||

|religione = [[Islam sunnita]] |

|religione = [[Islam sunnita]] |

||

|titolo1 = [[Uç bey]] del [[Sultanato di Rum]] |

|||

|motto reale = |

|||

|inizio regno1 = [[1281]] |

|||

|firma = |

|||

|fine regno1 = [[1299]] |

|||

|predecessore1 = [[Ertuğrul]] |

|||

|successore1 = ''titolo abolito'' |

|||

|sottotitolo = [[Ghazi]], [[Bey (carica)|Bey]] |

|||

|altrititoli = ''Muḥiuddin'', ''Fakhruddin'', ''[[Emiro|Emir]]'' |

|||

}} |

}} |

||

{{Bio |

{{Bio |

||

|Nome = Osman I |

|Nome = Osman I |

||

|PreData = [[turco ottomano]]: عثمان غازى, noto anche come '''Osman Ghazi''', occasionalmente in [[lingua italiana|italiano]]: '''Osmano I''' |

|||

|Cognome = |

|||

|ForzaOrdinamento = Osman 01 |

|||

|PreData = in [[lingua turca ottomana|turco ottomano]] عثمان باک, ''ʿO<u>s</u>mân Beğ'' o عثمان غازى ''ʿO<u>s</u>mân Ġâzî''; in [[lingua turca|turco moderno]] ''Osman Gazi'' o ''Osman Bey'' o ''I.Osman'' o ''Osman Sayed II''; in [[lingua italiana|italiano]]: '''Osmano I'''<ref>''I libri commemoriali della Republica di Venezia: Regestri'' di Riccardo Predelli, Volume 7°, pagg. 150 e 225, Cambridge Library University Press, Cambridge 2012</ref> |

|||

|Sesso = M |

|Sesso = M |

||

|LuogoNascita = Söğüt |

|LuogoNascita = Söğüt |

||

|AnnoNascita = 1254 |

|||

|GiornoMeseNascita = |

|||

|NoteNascita = {{sp}}ca. |

|||

|AnnoNascita = [[1258]] circa |

|||

|LuogoMorte = |

|LuogoMorte = Bursa |

||

|GiornoMeseMorte = 29 luglio |

|||

|AnnoMorte = 1326 |

|AnnoMorte = 1326 |

||

|NoteMorte = {{sp}}ca. |

|||

|Epoca = 1200 |

|||

| |

|Attività = |

||

|Epoca = XIII |

|||

|Attività = sultano |

|||

|Epoca2 = XIV |

|||

|Nazionalità = ottomano |

|||

|Nazionalità = ottomana |

|||

|Categorie = no |

|Categorie = no |

||

|FineIncipit = è stato il fondatore e primo sovrano dell'[[Impero ottomano]], nonché il capostipite della sua [[dinastia ottomana|dinastia]] regnante, che governò fino alla sua deposizione nel 1922 |

|||

|FineIncipit = <nowiki> fu il capostipite (''bey'') della </nowiki>[[dinastia ottomana]] e il fondatore e primo monarca dell'[[impero ottomano]] |

|||

}} |

}} |

||

Figura storica ma dai contorni quasi mitici a causa della scarsità di fonti, in particolare della totale assenza di documenti ottomani coevi, gli storici hanno da sempre difficoltà a separare le informazioni veritiere da quelle leggendarie<ref>{{Cita libro|nome=Caroline|cognome=Finkel|titolo=Osman's dream: the story of the Ottoman Empire 1300 - 1923|data=2007|editore=Basic Books|p=6|citazione=Modern historians attempt to sift historical fact from the myths contained in the later stories in which the Ottoman chroniclers accounted for the origins of the dynasty|cid=Finkel 2007|ISBN=978-0-465-02396-7}}</ref><ref>{{Cita libro|nome=Cemal|cognome=Kafandar|titolo=Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State|annooriginale=1995|pp=12, 93, 105.|citazione=There is still not one authentic written document known from the time of ʿOsmān, and there are not many from the fourteenth century altogether|cid=Kafandar 1995}}</ref>, tanto da aver descritto la sua vita come un "buco nero"<ref>{{Cita libro|nome=Colin|cognome=Imber|titolo=The Ottoman Emirate (1300–1389)|annooriginale=1991|editore=Crete University Press|p=75|citazione=Almost all the traditional tales about Osman Gazi are fictitious. The best thing a modern historian can do is to admit frankly that the earliest history of the Ottomans is a black hole. Any attempt to fill this hole will result simply in more fables.|cid=Imber 1991}}</ref>: un esempio di ciò è la proclamata discendenza di Osman dalla [[Kayı|tribù Kayı]] dei [[Oghuz|turchi Oghuz]]<ref name=":4">{{Cita|Kafandar 1995}}; pp.10, 37, 122. «That they hailed from the Kayı branch of the Oğuz confederacy seems to be a creative "rediscovery" in the genealogical concoction of the fifteenth century. It is missing not only in Ahmedi but also, and more importantly, in the Yahşi Fakih-Aşıkpaşazade narrative, which gives its own version of an elaborate genealogical family tree going back to Noah. If there was a particularly significant claim to Kayı lineage, it is hard to imagine that Yahşi Fakih would not have heard of it»</ref><ref name=":5">{{Cita libro|nome=Heath W.|cognome=Lowry|titolo=The nature of the early Ottoman state|collana=SUNY series in the social and economic history of the Middle East|data=2003|editore=State University of New York Press|p=78|citazione=Based on these charters, all of which were drawn up between 1324 and 1360 (almost one hundred fifty years prior to the emergence of the Ottoman dynastic myth identifying them as members of the Kayı branch of the Oguz federation of Turkish tribes), we may posit that...|cid=Lowry 2003|ISBN=978-0-7914-5636-1}}</ref><ref name=":6">{{Cita libro|nome=Rudi Paul|cognome=Linder|titolo=Nomads and Ottomans in Medieval Anatolia|annooriginale=1983|editore=Indiana University Press|p=10|citazione=In fact, no matter how one were to try, the sources simply do not allow the recovery of a family tree linking the antecedents of Osman to the Kayı of the Oğuz tribe}}</ref><ref name=":9">{{Cita libro|nome=Colin|cognome=Imber|titolo=The Ottoman Empire, 1300–1650|anno=2002|p=95}}</ref>. |

|||

A causa della scarsità di fonti storiche risalenti alla sua vita, sono sopravvissute pochissime informazioni concrete su di lui. Gli ottomani non registrarono la storia della sua vita fino al [[XV secolo]], più di cento anni dopo la sua morte. Per questo motivo, gli storici trovano molto difficile distinguere tra fatto e mito nelle molte storie raccontate su di lui. Uno storico è persino arrivato al punto di dichiararlo impossibile, descrivendo il periodo della vita di Osman come un "buco nero"<ref> |

|||

{{Cita libro|cognome= Imber |nome= Colin |curatore= Elizabeth Zachariadou |titolo= The Ottoman Emirate (1300-1389) |p= 75 |data= 1991 |editore= Crete University Press |città= Rethymnon |

|||

È comunque accertato che Osman trasformò il suo piccolo [[Bey (carica)|beylik]] in [[Bitinia]], non dissimile dai tanti che all'epoca si dividevano la [[Anatolia|regione anatolica]] se non per la posizione, particolarmente favorevole per attacchi al morente [[impero bizantino]], nel nucleo di un potente impero che sarebbe cresciuto nel corso di sette secoli fino a estendersi su tre continenti, per poi frantumarsi ed essere abolito a seguito della [[prima guerra mondiale]]<ref name=":12">{{Cita web|url=https://www.britannica.com/biography/Osman-I|titolo=Osman I {{!}} Founder, Conqueror, Empire Builder {{!}} Britannica|sito=www.britannica.com|data=2024-03-29|lingua=en}}</ref><ref name=":13">Donald Quataert, ''Ottoman Empire 1700–1999'', 2005; p.4</ref>. |

|||

|citazione= Almost all the traditional tales about Osman Gazi are fictitious. The best thing a modern historian can do is to admit frankly that the earliest history of the Ottomans is a black hole. Any attempt to fill this hole will result simply in more fables. (trad. "Pressoché tutti i racconti tradizionali su Osman Gazi sono immaginari. La cosa migliore che può fare uno storico moderno è ammettere francamente che gli albori degli Ottomani siano un buco nero. E che qualunque tentativo di colmare quel buco porteranno a nient'altro che ulteriori frottole")}} |

|||

==Nome== |

|||

È stato ipotizzato che il nome originale di Osman potesse essere un nome turco, probabilmente ''Atman'', e che solo in seguito avrebbe adottato la trascrizione ''Osman'', di origine araba, perché considerata più prestigiosa<ref name=":2">{{Cita web|url=https://islamansiklopedisi.org.tr/osman-i|titolo=OSMAN I|sito=TDV İslâm Ansiklopedisi|lingua=tr}}</ref><ref name=":3">{{Cita|Kafadar 1995}}; p.124</ref>. |

|||

Le fonti [[Impero bizantino|bizantine]], fra cui [[Giorgio Pachimere]], storico contemporaneo di Osman, riportano il suo nome come ''Atman'' o ''Atouman'' ([[Lingua greca bizantina|greco bizantino]]: Ἀτμάν o Ἀτουμάν), mentre quelle greche usano la variante ''Uthman'' alternata a ''Osman''<ref name=":2" /><ref name=":3" />. |

|||

Le fonti arabe, fra cui [[Shihab al-Umari]] e [[Ibn Khaldun]], usano la variante ''Othman'', mentre [[Ibn Battuta]], vissuto durante il seguente regno di [[Orhan I]], lo chiama variamente ''Osmancik'', ''Othmanjiq'' o ''Osmanjiq'', usando un suffisso (-cik/-jiq) che vuol dire "il piccolo", per distinguerlo da [[ʿUthmān b. ʿAffān|Uthman]] "il grande", terzo [[Califfato dei Rashidun|califfo Rashidun]]<ref>{{Cita libro|nome=Ahmet Yaşar|cognome=Ocak|titolo=Osmanli Devleti'nin kuruluşu: efsaneler ve gerçekler|anno=2000|lingua=turco|p=45}}</ref><ref>{{Cita libro|nome=Kenje|cognome=Kara|nome2=Daniel|cognome2=Prior|titolo=Archivum Ottomanicum|anno=2004|p=140|volume=Vol.22}}</ref>. |

|||

==Contesto storico == |

|||

La tradizione, non comprovata da storici moderni, vuole che gli ottomani discendano dai [[Kayı|Kayi]], un sottogruppo degli [[Oghuz]]<ref name=":4" /><ref name=":5" /><ref name=":6" /><ref name=":9" />, che emigrarono dall'[[Anatolia|Asia minore]] verso l'[[Anatolia]] entro l'inizio del XIII secolo e si distinsero come guerrieri a servizio dei [[selgiuchidi]]<ref>{{Cita web|url=https://web.archive.org/web/20190509154112/https://docs.google.com/file/d/0BwSf_0bx00XdUEl6UHJ3VTJ1N2s/edit|titolo=تاريخ الدولة العلية العثمانية ) محمد فريد بك.pdf - Disk Google|sito=web.archive.org|data=2019-05-09}}</ref>. |

|||

Il padre di Osman, [[Ertuğrul]], fu infine ricompensato da un sultano selgiuchide con il titolo di ''[[Uç bey]]'' e il dominio sulla città di [[Söğüt]], vicina alla frontiera sud-orientale dell'Impero bizantino. Tuttavia, Ertuğrul era un politico e un guerriero ambizioso e lanciò una serie di incursioni a scapito dei territori bizantini vicini, espandendo il suo dominio in un vero e proprio ''beylik'' indipendente, per poi morire, secondo la tradizione, nel 1281 a novant'anni, lasciandosi dietro tre figli avuti dalla moglie [[Halime Hatun|Halime]], fra cui Osman<ref name=":24">{{Cita libro|nome=Stanford Jay|cognome=Shaw|nome2=Ezel Kural|cognome2=Shaw|titolo=History of the Ottoman Empire and Modern Turkey|url=https://books.google.com/books?id=E9-YfgVZDBkC&pg=PA13|data=1976|editore=Cambridge University Press|lingua=en|pp=13-14|ISBN=978-0-521-29163-7}}</ref><ref>{{Cita libro|nome=Muḥammad Suhayl|cognome=Ṭaqqūš|titolo=Tārīẖ al-ʿuṯmāniyyīn: min qiyām al-dawlaẗ ilā al-inqilāb ʿalā al-ẖilāfaẗ|data=2008|editore=Dār al-nafāʾis|pp=91-92|ISBN=978-9953-18-443-2}}</ref><ref>{{Cita libro|nome=Stanford Jay|cognome=Shaw|nome2=Ezel Kural|cognome2=Shaw|titolo=History of the Ottoman Empire and Modern Turkey|url=https://books.google.com/books?id=E9-YfgVZDBkC&pg=PA13|data=1976|editore=Cambridge University Press|lingua=en|p=13|ISBN=978-0-521-29163-7}}</ref>. |

|||

Secondo la tradizione [[Beilicato di Karaman|karamanide]], uno dei beylik poi conquistati dagli ottomani, Ertuğrul e suo figlio Osman erano pastori [[Yörük]] di umili origini e, sostanzialmente, dei banditi e predoni<ref>{{Cita libro|nome=Rıza|cognome=Yıldırım|titolo=Aleviliğin Doğuşu: Kızılbaş Sufiliğinin Toplumsal ve Siyasal Temelleri 1300-1501: Kızılbaş Sufiliğinin Toplumsal ve Siyasal Temelleri 1300-1501|url=https://books.google.com/books?id=sJeaDwAAQBAJ&pg=PT121|data=2018-09-12|editore=İletişim Yayınları|lingua=tr|p=121|ISBN=978-975-05-2501-8}}</ref>. |

|||

==Origini e primi anni== |

|||

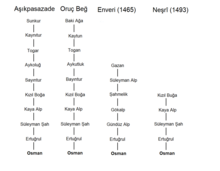

[[File:Osman I's Geneaology.png|thumb|sinistra|Confronto fra le varie ascendenze di Osman date dalle fonti]][[File:Behcetü't Tevârîh ilk sayfa.png|thumb|sinistra|Pagina del ''[[Behcetü't Tevârîh]]'', una delle fonti ottomane postume che parla del lignaggio di Osman.]] |

|||

Come già detto, le fonti riguardanti Osman sono limitate a poche informazioni provenienti da resoconti greci e bizantini e a copie di fonti ottomane risalenti ad almeno un secolo dopo, e di queste ben poche coprono in maniera realistica le origini di Osman e della sua famiglia<ref>{{Cita libro|titolo=Osmanlı Beyliǧi: 1300-1389|accesso=2024-04-25|collana=Tarih Vakfı Yurt Yayınları|data=1997|editore=Tarih Vakfı Yurt Yayınları|p=150|ISBN=978-975-333-067-1}}</ref><ref name=":7">{{Cita web|url=https://web.archive.org/web/20200319231046/https://archive.org/details/elhilalymohamad_gmail_20170919_0414/page/n25|titolo=Tārīkh al-shuʻūb al-Islāmīyah al-ḥadīth wa-al-muʻạṣir|pp=16-17}}</ref>. |

|||

Le poche certezze stabiliscono che Osman era figlio di [[Ertuğrul]] e [[Halime Hatun]] e nacque a Söğüt durante il dominio paterno<ref name=":8">{{Cita libro|titolo=Yaşamları ve yapıtlarıyla Osmanlılar ansiklopedisi|accesso=2024-04-25|data=1999|editore=YKY|pp=392-395|ISBN=978-975-08-0071-9}}</ref><ref>{{Cita|Finkel 2007}}; p.12. «Beyond the likelihood that the first Ottoman sultan was a historical figure, a Turcoman Muslim marcher-lord of the Byzantine frontier in north-west Anatolia whose father may have been called Ertuğrul, there is little other biographical information about Osman»</ref>, ma la sua data di nascita è oggetto di dibattito: solitamente indicata come 1254/1255<ref name=birth>{{Cita libro|cognome= Kermeli |nome= Eugenia |curatore-cognome= Ágoston |curatore-nome= Gábor |curatore2= Bruce Masters |titolo= Encyclopedia of the Ottoman Empire |capitolo= Osman I |data= 2009 |p= 444 |citazione= Reliable information regarding Osman is scarce. His birth date is unknown and his symbolic significance as the father of the dynasty has encouraged the development of mythic tales regarding the ruler's life and origins, however, historians agree that before 1300, Osman was simply one among a number of Turkoman tribal leaders operating in the Sakarya region. (trad. "Informazioni attendibili a proposito di Osman sono scarse. La sua data di nascita è sconosciuta ed il suo valore simbolico quale padre della dinastia [n.d.r. ''ottomana''] ha stimolato lo svilupparsi di racconti leggendari sulla vita e le origini del sovrano, ad ogni modo, gli storici concordano che prima del 1300, Osman fosse semplicemente uno dei tanti capi tribali [[popoli turchi|turchi]] attivi nella regione di [[Sakarya]]")}}</ref><ref>{{Cita libro|nome=Rhoads|cognome=Murphey|titolo=Exploring Ottoman sovereignty: tradition, image and practice in the Ottoman imperial household, 1400-1800|data=2008|editore=Continuum|p=24|ISBN=978-1-84725-220-3}}</ref>, è in almeno un'occasione indicata come 13 febbraio 1258, giorno della distruzione di [[Baghdad]] a opera dei [[Khanato dell'Orda d'Oro|mongoli]]<ref>{{Cita libro|nome=Mustafa|cognome=Armağan|titolo=al-tārīkh al-sirrī lil-Imbarāṭūrīyah al-ʻUthmānīyah; Jawānib ghayr Maʻrūfa min ḥayāt Salāṭīn Banī ʻUthmān [The Secret History of the Ottoman Empire: Unrecognized Aspects of the Life of the Ottoman Sultans]|edizione=1°|anno=2014|editore=al-Dār al-ʻArabīyah lil-ʻUlūm Nāshirūn|città=Beirut|lingua=arabo|p=11|ISBN=9786140111226}}</ref>. |

|||

Un'altro punto di contesa è l'identità di suo nonno paterno, indicata sia come [[Suleyman Shah|Süleyman Şah]] che come [[Gündüz Alp]]. La maggioranza degli storici crede che Gündüz Alp sia effettivamente il nome corretto, mentre Süleyman Şah sarebbe in effetti [[Sulayman ibn Qutulmish|Süleyman bin Qutulmish]], [[Sultanato di Rum|sultano selgiuchide di Rum]], la cui inclusione nella genealogia osmanita sarebbe frutto di un tentativo di collegare gli ottomani ai selgiuchidi in qualità di legittimi eredi, esattamente come la pretesa di discendenza dagli Oghuz, i quali fanno a loro volta risalire la loro ascendenza al biblico [[Noè]]<ref name=":7" /><ref name=":21">{{Cita libro|nome=Yilmaz|cognome=Öztuna|titolo=Mawsūʻat tārīkh al-Imbarāṭūrīyah al-ʻUthmānīyah al-siyāsī wa-al-ʻaskarī wa-al-ḥaḍārī [Encyclopedia of the political, military and cultural history of the Ottoman Empire]|url=https://archive.org/details/waq76579|edizione=1°|anno=1988|editore=Faisal Finance Institution|pp=83-84|volume=Vol.1}}</ref><ref>{{Cita libro|nome=Michael Allan|cognome=Cook|titolo=The new Cambridge history of Islam|data=2010|editore=Cambridge university press|p=313|citazione=The origins of the Ottomans are obscure. According to legend, largely invented later as part of the process of legitimising Ottoman rule and providing the Ottomans with a suitably august past, it was the Saljuq ruler ʿAlāʾ al-Dīn who bestowed rule on the Ottomans.|ISBN=978-0-521-51536-8}}</ref>. Il lignaggio completo di Osman è solitamente presentato come segue: ''Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp bin Kaya Alp bin Gökalp bin Sarquk Alp bin Kayı Alp''<ref name=":21" />. |

|||

Secondo [[Ibn Kemal|Kemalpaşazâde]], storico ottomano del XVI secolo, Osman era il più giovane dei tre figli di Ertuğrul, e fu educato alla maniera tradizionale nelle arti della guerra, della spada, del tiro con l'arco, della lotta libera, dell'equitazione, della caccia e della falconeria, eccellendo in ogni campo e superando di gran lunga i suoi fratelli. Fu anche educato all'[[Sunnismo|Islam]] e divenne uno stretto amico del leader [[Sufismo|sufi]] [[Edebali]], un'amicizia che lo influenzò profondamente, soprattutto dopo averne sposato la figlia [[Rabia Bala Hatun|Rabia Bala]]<ref name=":8" /><ref>{{Cita libro|cognome=Kermeli |nome=Eugenia |curatore-cognome=Ágoston |curatore-nome=Gábor |curatore2=Bruce Masters |titolo=Encyclopedia of the Ottoman Empire |capitolo=Osman I |data=2009 |p=445 |citazione=Apart from these chronicles, there are later sources that begin to establish Osman as a mythic figure. From the 16th century onward a number of dynastic myths are used by Ottoman and Western authors, endowing the founder of the dynasty with more exalted origins. Among these is recounted the famous “dream of Osman” which is supposed to have taken place while he was a guest in the house of a sheikh, Edebali. [...] This highly symbolic narrative should be understood, however, as an example of eschatological mythology required by the subsequent success of the Ottoman emirate to surround the founder of the dynasty with supernatural vision, providential success, and an illustrious genealogy. (trad. "Al di là di queste cronache, ci sono fonti più tarde che cominciano a consacrare Osman come una figura leggendaria. A partire dal XVI secolo in poi vengono impiegati numerosi miti dinastici da parte d'autori ottomani ed occidentali, conferendo al fondatore della dinastia delle origini maggiormente eccelse. Tra questi si racconta del famoso "sogno di Osman" che si ritiene sia accaduto mentre questi era ospite in casa d'uno sceicco, Edebali. [...] questo racconto fortemente simbolico sarebbe da intendersi, comunque, quale esempio del mito scatologico che il successo conseguente dell'emirato ottomano esigeva per legare il fondatore della dinastia ad una visione sovrannaturale, ad un successo provvidenziale e ad una genealogia illustre")}} |

|||

*{{Cita pubblicazione|cognome=Imber |nome=Colin |titolo=The Ottoman Dynastic Myth |data=1987 |rivista=Turcica |pp=7–27 |volume=19 |citazione=The attraction of Aşıkpasazade's story was not only that it furnished an episode proving that God had bestowed rulership on the Ottomans, but also that it provided, side by side with the physical descent from Oguz Khan, a spiritual descent. [...] Hence the physical union of Osman with a saint's daughter gave the dynasty a spiritual legitimacy and became, after the 1480s, an integral feature of dynastic mythology. (trad. "L'attrattiva della storia di Aşıkpasazade non era che fornisse soltanto un episodio che provasse che Dio avesse assegnato agli Ottomani il dominio, ma che vi desse anche, accanto alla discendenza fisica da Oguz Khan, una discendenza spirituale. [...] Ecco perché l'unione materiale di Osman con la figlia d'un santo diede alla dinastia una legittimazione spirituale e divenendo, dopo gli anni ottanta del '400, un tratto imprescindibile del mito dinastico")}} |

|||

</ref>. |

</ref>. |

||

Secondo una storia risalente alla giovinezza di Osman, questi aveva uno zio di nome [[Dündar Bey|Dündar]], che fu suo consigliere nei primissimi tempi del suo regno. Dündar sconsigliò a Osman di attaccare [[Bilecik]], all'epoca in mano cristiana, sostenendo che erano già attorniati da nemici, al che Osman, sentendosi sfidato, uccise suo zio con una freccia<ref name=":17" />. |

|||

== Biografia == |

|||

Alcuni studiosi hanno sostenuto che molto probabilmente si chiamasse in origine ''Atman'' o ''Ataman'' (nome d'origine [[Lingua turca|turca]]), e che solo successivamente sarebbe stato chiamato con la variante [[Lingua araba|arabizzata]] ''Osmān''. |

|||

Un'altra versione afferma che Dündar si oppose all'ascesa del nipote in seguito alla morte di Ertuğrul e minacciò di ribellarsi contro di lui, al che Osman lo sconfisse e lo giustiziò per tradimento, decapitandolo personalmente<ref name=":18">{{Cita libro|nome=Necdet|cognome=Sakaoğlu|titolo=Bu mülkün kadın sultanları: vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler|url=https://books.google.com/books?id=6WUMAQAAMAAJ&q=domani%C3%A7|data=2008|editore=Oğlak Yayıncılık|lingua=tr|p=26|ISBN=978-975-329-623-6}}</ref>. |

|||

La sua esatta data di nascita è sconosciuta, e si sa molto poco della sua vita e delle sue origini a causa della scarsità di fonti e dei molti miti e leggende che vennero raccontati su di lui dagli [[Impero ottomano|ottomani]] nei secoli successivi. Probabilmente nacque intorno alla metà del [[XIII secolo]], forse nel [[1254]] o [[1255]]<ref name=birth>{{Cita libro|cognome= Kermeli |nome= Eugenia |curatore-cognome= Ágoston |curatore-nome= Gábor |curatore2= Bruce Masters |titolo= Encyclopedia of the Ottoman Empire |capitolo= Osman I |data= 2009 |p= 444 |citazione= Reliable information regarding Osman is scarce. His birth date is unknown and his symbolic significance as the father of the dynasty has encouraged the development of mythic tales regarding the ruler's life and origins, however, historians agree that before 1300, Osman was simply one among a number of Turkoman tribal leaders operating in the Sakarya region. (trad. "Informazioni attendibili a proposito di Osman sono scarse. La sua data di nascita è sconosciuta ed il suo valore simbolico quale padre della dinastia [n.d.r. ''ottomana''] ha stimolato lo svilupparsi di racconti leggendari sulla vita e le origini del sovrano, ad ogni modo, gli storici concordano che prima del 1300, Osman fosse semplicemente uno dei tanti capi tribali [[popoli turchi|turchi]] attivi nella regione di [[Sakarya]]")}}</ref><ref name=death>{{Cita libro|cognome= Kafadar |nome= Cemal |titolo= Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State |data= 1995 |p= 16 |citazione= By the time of Osman's death (1323 or 1324)...}}</ref>, secondo lo storico ottomano del [[XVI secolo]] Kemalpaşazade. Secondo la tradizione ottomana, il padre di Osman, [[Ertuğrul]], guidò la tribù [[Oghuz|oghuza]] dei ''[[Kayı]]'' dall'[[Asia centrale]] in [[Anatolia]], per sfuggire dalla pressione militare esercitata dall'[[Impero mongolo]]. Promise fedeltà al sultano dei [[Selgiuchidi]] dell'Anatolia, che gli concesse il dominio sulla città di [[Söğüt]], presso la frontiera bizantina. Questa connessione tra Ertuğrul e Seljuk, tuttavia, fu in gran parte inventata dai cronisti di corte un secolo dopo, e le vere origini degli Ottomani rimangono pertanto oscure. |

|||

La storia compare in maniera incoerente nelle cronache ottomane, suggerendo un possibile insabbiamento, ma rappresenta anche una prova importante nel contesto del cambiamento della politica ottomana da relativamente pacifica ad apertamente belligerante<ref name=":17">{{Cita|Kafandar 1995}}; pp.105-108</ref>. |

|||

===Origini dell'Impero ottomano=== |

|||

Osman divenne capo, o ''[[bey (carica)|bey]]'', dopo la morte di suo padre nel [[1280]]. Non si sa con certezza delle prime attività di Osman, tranne per il fatto che controllava la regione intorno alla città di Söğüt e da lì lanciava incursioni contro il vicino [[Impero bizantino]]. Il primo evento databile nella vita di Osman è la [[Battaglia di Bafeo]] nel [[1301]] o [[1302]], in cui sconfisse un'unità militare bizantina di circa 2000 uomini inviata per contrastarlo<ref>{{Cita libro|cognome=Imber |nome=Colin |titolo=The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power |anno=2002 |url=https://archive.org/details/ottomanempire1300000imbe |edizione=2 |editore=Palgrave Macmillan |città=New York |data=2009 |p=[https://archive.org/details/ottomanempire1300000imbe/page/8 8] }} |

|||

* {{Cita libro|cognome=Kafadar |nome=Cemal |titolo=Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State |data=1995 |p=129 |citazione=Of [military undertakings] we know nothing with certainty until the Battle of Bapheus, Osman's triumphant confrontation with a Byzantine force in 1301 (or 1302), which is the first datable incident in his life. (trad. "Delle sue imprese militari non sappiamo nulla con certezza prima della Battaglia di Bafeo, il trionfante scontro di Osman con un'unità bizantina nel 1301 (oppure 1302), ossia il primo avvenimento databile della sua vita")}}</ref>. |

|||

==Espansione del Beylik e origini dell'Impero ottomano== |

|||

Sembra che Osman abbia seguito la strategia di aumentare i suoi territori a spese dei Bizantini, evitando al contempo conflitti con i suoi più potenti vicini turcomanni. I suoi primi progressi territoriali furono attraverso i passi che conducono dalle zone sterili della [[Frigia|Frigia settentrionale]], vicino alla moderna [[Eskişehir]], nelle pianure più fertili della [[Bitinia]]; secondo Stanford Shaw, queste conquiste furono raggiunte contro i nobili bizantini locali, "alcuni dei quali furono sconfitti in battaglia, altri furono assorbiti pacificamente da contratti di acquisto, di matrimonio e simili"<ref name=Shaw-14>Shaw, ''Ottoman Empire'', p. 14</ref>. |

|||

{{Vedi anche|Ascesa dell'Impero ottomano|Tesi ghazi}} |

|||

== |

=== Ascesa al potere === |

||

[[File:Sultan Gazi ʻUthmān Han I - السُلطان الغازي عُثمان خان الأوَّل.png|thumb|Ritratto di Osman del XIX secolo, [[Konstantin Kapıdağlı]]]] |

|||

Osman I aveva una stretta relazione con un leader religioso locale di nome [[Sheikh Edebali]], di cui aveva sposato la figlia [[Rabia Bala Hatun|Bala]]. Una storia emersa tra i successivi scrittori ottomani per spiegare la relazione tra i due uomini, afferma che Osman fece un sogno mentre era a casa dello sheikh<ref>{{Cita libro|cognome=Kermeli |nome=Eugenia |curatore-cognome=Ágoston |curatore-nome=Gábor |curatore2=Bruce Masters |titolo=Encyclopedia of the Ottoman Empire |capitolo=Osman I |data=2009 |p=445 |citazione=Apart from these chronicles, there are later sources that begin to establish Osman as a mythic figure. From the 16th century onward a number of dynastic myths are used by Ottoman and Western authors, endowing the founder of the dynasty with more exalted origins. Among these is recounted the famous “dream of Osman” which is supposed to have taken place while he was a guest in the house of a sheikh, Edebali. [...] This highly symbolic narrative should be understood, however, as an example of eschatological mythology required by the subsequent success of the Ottoman emirate to surround the founder of the dynasty with supernatural vision, providential success, and an illustrious genealogy. (trad. "Al di là di queste cronache, ci sono fonti più tarde che cominciano a consacrare Osman come una figura leggendaria. A partire dal XVI secolo in poi vengono impiegati numerosi miti dinastici da parte d'autori ottomani ed occidentali, conferendo al fondatore della dinastia delle origini maggiormente eccelse. Tra questi si racconta del famoso "sogno di Osman" che si ritiene sia accaduto mentre questi era ospite in casa d'uno sceicco, Edebali. [...] questo racconto fortemente simbolico sarebbe da intendersi, comunque, quale esempio del mito scatologico che il successo conseguente dell'emirato ottomano esigeva per legare il fondatore della dinastia ad una visione sovrannaturale, ad un successo provvidenziale e ad una genealogia illustre")}} |

|||

Sebbene fosse il minore dei suoi figli, alla morte di Ertuğrul nel 1281 Osman si affermò come nuovo signore di Söğüt<ref name=":19" /> e si dedicò a proseguire la politica paterna di lanciare rapide incursioni oltre la frontiera bizantina. Tuttavia, mentre è possibile stilare un elenco approssimativo delle campagne militari di Osman, la cronologia è incerta e il primo evento della sua vita databile con certezza è la [[battaglia di Bafeo]] (27 luglio 1302), in cui sconfisse un contingente bizantino di 2.000 uomini inviato a contrastarlo<ref>{{Cita libro|nome=Colin|cognome=Imber|titolo=The Ottoman Empire, 1300-1650 : the structure of power|url=http://archive.org/details/ottomanempire1300000imbe|data=2002|editore=Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan|p=8|ISBN=978-0-333-61386-3}}</ref><ref>{{Cita|Kafadar 1995}}; p.129</ref>. |

|||

È stato ipotizzato che l'ascesa di Osman non fu pacifica, ma che dovette affrontare in armi i suoi zii e fratelli, che alla fine si sottomisero a lui o vennero giustiziati<ref name=":18" />. |

|||

Il ''[[Vilayetname]]'', racconto delle gesta di [[Hajji Bektash Veli|Haji Bektash Veli]], dà una versione romanzata dell'ascesa di Osman: racconta che alla morte di Ertuğrul fu suo fratello minore, [[Gündüz Alp|Gündüz]], a succedergli, mentre Osman si distinse semplicemente come uno dei suoi combattenti. Dopo aver subito per mano di Osman il saccheggio di [[Yarhisar]], Bilecik, [[İnegöl]] e [[İznik]], il [[Tekfur|governatore bizantino]] di [[Bursa]] protestò presso il sultano selgiuchide [[Kayqubad III|Alaeddin Kayqubad III]], che ordinò a Gündüz di portargli il giovane Osman perché si sottoponesse a giudizio. Osman fu così arrestato e condotto a [[Konya]], dove fece al sultano un'impressione tanto positiva che si rifiutò di punirlo, delegando invece la questione a Haji Veli, che lo accolse dicendo: "Ti aspettavo da anni" e, cingendogli la testa col turbante degli sceicchi sufi, ne ordinò la liberazione, suggerendo inoltre al sultano di supportare Osman come nuovo signore di Söğüt, invito che il sultano accolse, nominando Osman nuovo leader della sua tribù<ref>{{Cita web|url=https://web.archive.org/web/20180920195452/http://almesbar.net/100/Ahmet-oct25.pdf|titolo=al-Islām al-muwāzī fī Turkiya: al-Biktāshīyah wa-jadal al-taʼsīs}}</ref>. |

|||

La politica di Osman prevedeva l'ampliamento dei propri territori a spese dei bizantini, ma al contempo di evitare il conflitto coi vicini beylik anatolici, molto più potenti del neonato beylik ottomano. Nella sua prima fase di conquista, Osman estese il suo territorio fino alle zone desolate della [[Frigia|Frigia settentrionale]] ([[Eskişehir]]) e alle pianure più fertili della [[Bitinia]], sia tramite conquiste in battaglia che tramite contratti diplomatici e altri mezzi di acquisizione pacifici. È stato ipotizzato che alcuni di essi furono siglati tramite matrimonio, ma non si conosce nessuna consorte di Osman di origine bizantina, tuttavia, è noto che lo erano invece diverse consorti di suo figlio [[Orhan]]<ref name=":19">{{Cita libro|nome=Stanford Jay|cognome=Shaw|nome2=Ezel Kural|cognome2=Shaw|titolo=History of the Ottoman Empire and Modern Turkey|url=https://books.google.com/books?id=E9-YfgVZDBkC&pg=PA13|data=1976|editore=Cambridge University Press|lingua=en|pp=13-14|ISBN=978-0-521-29163-7}}</ref>. |

|||

=== Vantaggio geografico === |

|||

[[File:Osman I area map.PNG|thumb|sinistra|Mappa del Beylik ottomano durante il regno di Osman]] |

|||

La posizione geografica del Beylik ottomano ebbe un notevole impatto sul successo delle prime campagne di espansione di Osman. |

|||

Söğüt, la capitale, sorgeva su una collina facilmente difendibile che dominava la principale strada fra [[Costantinopoli]] e Konya. Sfruttando la frammentazione e le continue guerre sia europee che anatoliche, Osman diresse tutti i suoi sforzi nell'ampliamento del suo territorio controllando le strade e i passi circostanti, mantenendo al contempo una posizione di base fortificata e difficile da assediare<ref name=":20">{{Cita libro|nome=Muḥammad Suhayl|cognome=Ṭaqqūš|titolo=Tārīẖ al-ʿuṯmāniyyīn: min qiyām al-dawlaẗ ilā al-inqilāb ʿalā al-ẖilāfaẗ|accesso=2024-04-25|data=2008|editore=Dār al-nafāʾis|pp=25-28|ISBN=978-9953-18-443-2}}</ref>. |

|||

In politica interna, si dedicò alla riformulazione del sistema politico e amministrativo, trasformando una federazione tribale seminomade in un popolo stanziale e fortemente militarizzato, ottenuta accentuando il pericolo proveniente dalla vicinanza con gli imperi cristiani, con cui condividevano la frontiera nord-occidentale<ref name=":20" />. |

|||

Il Beylik era anche geograficamente sicuro dalle [[Khanato dell'Orda d'Oro|orde mongole]], ma abbastanza vicino alla [[Via della seta|Via della Seta]] da poterla sfruttare per trarne vantaggi militari ed economici, oltre che a favorite l'immigrazione di un gran numero di guerrieri islamici in fuga dai mongoli o desiderosi di prendere parte alle conquiste bizantine di Osman per ragioni economiche o [[Jihād|religiose]]<ref name=":20" /><ref>{{Cita libro|cognome=Ahmed_Abdelfattah|titolo=العثمانيون فى أوروبا - تأليف بول كولز ، ترجمة د.عبد الرحمن الشيخ ، سلسلة الألف كتاب الثاني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1993م|url=http://archive.org/details/Book_195|p=26}}</ref>. |

|||

=== Il sogno di Osman === |

|||

{{Vedi anche|Sogno di Osman}} |

|||

Osman aveva uno stretto legame col mistico sufi Edebali, di cui sposò la figlia. |

|||

Cronache successive elaborarono una sorta di "romanzo" che spiegasse le ragione di tale legame in un sogno profetico avuto da Osman mentre soggiornava nella casa di Edebali, dando vita a un poema noto come "''Sogno di Osman''"<ref>{{Cita libro|cognome=Kermeli |nome=Eugenia |curatore-cognome=Ágoston |curatore-nome=Gábor |curatore2=Bruce Masters |titolo=Encyclopedia of the Ottoman Empire |capitolo=Osman I |data=2009 |p=445 |citazione=Apart from these chronicles, there are later sources that begin to establish Osman as a mythic figure. From the 16th century onward a number of dynastic myths are used by Ottoman and Western authors, endowing the founder of the dynasty with more exalted origins. Among these is recounted the famous “dream of Osman” which is supposed to have taken place while he was a guest in the house of a sheikh, Edebali. [...] This highly symbolic narrative should be understood, however, as an example of eschatological mythology required by the subsequent success of the Ottoman emirate to surround the founder of the dynasty with supernatural vision, providential success, and an illustrious genealogy. (trad. "Al di là di queste cronache, ci sono fonti più tarde che cominciano a consacrare Osman come una figura leggendaria. A partire dal XVI secolo in poi vengono impiegati numerosi miti dinastici da parte d'autori ottomani ed occidentali, conferendo al fondatore della dinastia delle origini maggiormente eccelse. Tra questi si racconta del famoso "sogno di Osman" che si ritiene sia accaduto mentre questi era ospite in casa d'uno sceicco, Edebali. [...] questo racconto fortemente simbolico sarebbe da intendersi, comunque, quale esempio del mito scatologico che il successo conseguente dell'emirato ottomano esigeva per legare il fondatore della dinastia ad una visione sovrannaturale, ad un successo provvidenziale e ad una genealogia illustre")}} |

|||

*{{Cita pubblicazione|cognome=Imber |nome=Colin |titolo=The Ottoman Dynastic Myth |data=1987 |rivista=Turcica |pp=7–27 |volume=19 |citazione=The attraction of Aşıkpasazade's story was not only that it furnished an episode proving that God had bestowed rulership on the Ottomans, but also that it provided, side by side with the physical descent from Oguz Khan, a spiritual descent. [...] Hence the physical union of Osman with a saint's daughter gave the dynasty a spiritual legitimacy and became, after the 1480s, an integral feature of dynastic mythology. (trad. "L'attrattiva della storia di Aşıkpasazade non era che fornisse soltanto un episodio che provasse che Dio avesse assegnato agli Ottomani il dominio, ma che vi desse anche, accanto alla discendenza fisica da Oguz Khan, una discendenza spirituale. [...] Ecco perché l'unione materiale di Osman con la figlia d'un santo diede alla dinastia una legittimazione spirituale e divenendo, dopo gli anni ottanta del '400, un tratto imprescindibile del mito dinastico")}} |

*{{Cita pubblicazione|cognome=Imber |nome=Colin |titolo=The Ottoman Dynastic Myth |data=1987 |rivista=Turcica |pp=7–27 |volume=19 |citazione=The attraction of Aşıkpasazade's story was not only that it furnished an episode proving that God had bestowed rulership on the Ottomans, but also that it provided, side by side with the physical descent from Oguz Khan, a spiritual descent. [...] Hence the physical union of Osman with a saint's daughter gave the dynasty a spiritual legitimacy and became, after the 1480s, an integral feature of dynastic mythology. (trad. "L'attrattiva della storia di Aşıkpasazade non era che fornisse soltanto un episodio che provasse che Dio avesse assegnato agli Ottomani il dominio, ma che vi desse anche, accanto alla discendenza fisica da Oguz Khan, una discendenza spirituale. [...] Ecco perché l'unione materiale di Osman con la figlia d'un santo diede alla dinastia una legittimazione spirituale e divenendo, dopo gli anni ottanta del '400, un tratto imprescindibile del mito dinastico")}} |

||

</ref>. |

|||

</ref>. La storia appare nella cronaca della fine del [[XV secolo]] di [[Aşıkpaşazade]]: |

|||

Dalla versione del XV secolo di [[Aşıkpaşazade]]:<ref>{{Cita libro|cognome=Finkel |nome=Caroline |titolo=Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300-1923 |url=https://archive.org/details/osmansdreamstory0000fink |editore=Basic Books |anno=2005 |p=[https://archive.org/details/osmansdreamstory0000fink/page/2 2]}}, citing {{Cita libro|cognome=Lindner |nome=Rudi P. |titolo=Nomads and Ottomans in Medieval Anatolia |anno=1983 |url=https://archive.org/details/nomadsottomansme00lind |editore=Indiana University Press |città=Bloomington |data=1983 |isbn=0-933070-12-8 |p=[https://archive.org/details/nomadsottomansme00lind/page/37 37]}}</ref> |

|||

<blockquote>Vide che una luna sorse dal petto del santo uomo e affondò nel suo stesso petto. Un albero luminoso come la luna spuntò dalla sua pancia e la sua ombra bussò al mondo. Al di sotto di questa ombra c'erano montagne e fiumi scorrevano dai piedi di ogni montagna. Alcune persone bevevano da queste acque, altre annaffiavano i giardini, mentre altre facevano scorrere le fontane. Quando Osman si svegliò, raccontò la storia al sant'uomo, che disse: "Osman, figlio mio, congratulazioni, perché Dio ti ha dato la carica imperiale a te e ai tuoi discendenti e mia figlia Malhun<ref>È importante notare che le cronache scambiarono i nomi delle due mogli note di Osman: mentre [[Malhun Hatun|Malhun]] era la madre del successore di Osman, [[Orhan I|Orhan]], la figlia di Edebali era invece [[Rabia Bala Hatun|Rabia Bala]]. Vedi: {{Cita|Peirce 1993}}; p.33. </ref> sarà tua moglie.</blockquote> |

|||

Il sogno divenne |

Il sogno divenne una parte importante del mito fondativo ottomano, legittimandone il potere come proveniente dallo stesso [[Allah]] e al contempo dando agli storici dei secoli seguenti una spiegazione fiorita del prolungato successo bellico ottomano<ref>{{Cita libro|cognome=Finkel |nome=Caroline |titolo=Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300-1923 |anno=2006 |url=https://archive.org/details/osmansdreamstory0000fink |p=[https://archive.org/details/osmansdreamstory0000fink/page/2 2] |citazione=First communicated in this form in the later fifteenth century, a century and a half after Osman's death in about 1323, this dream became one of the most resilient founding myths of the empire. (trad. "Trasmesso dapprima in questa forma nel tardo XV secolo, un secolo e mezzo dopo la morte di Osman attorno al 1323, questo sogno divenne uno dei più tenaci miti di fondazione dell'impero")|editore=Basic Books |isbn=978-0-465-02396-7}}</ref>. |

||

La leggenda fungeva anche da "patto bilaterale" fra la dinastia ottomana e il suo popolo: come Allah aveva garantito a Osman e a i suoi discendenti il diritto di regnare, questi dovevano garantire al loro popolo la prosperità<ref>{{Cita|Kafandar 1995}}; p.132-133</ref>. |

|||

==Vittorie militari== |

|||

Attorno al 1290, Osman ottenne il controllo di alcune terre nel nord-ovest dell'Anatolia, poco a sud di [[Bursa]]. Era il punto di maggior frizione sul confine bizantino, che cercava di stroncare il piccolo regno turco, ma dopo aspri combattimenti Osman si assicurò la supremazia nella regione e si avviò a consolidare un potente Stato. |

|||

=== Relazioni politiche fra Osman e i Beylik anatolici === |

|||

Osman si dimostrò molto capace nel rafforzare il potere costituito dai musulmani che affluivano nel suo piccolo regno [[anatolia|anatolico]] in fuga dalle invasioni mongole nelle terre orientali |

|||

[[File:Beylicats d%u2019Anatolie vers 1330-en.svg|thumb|Mappa dei beylik anatolici indipendenti all'inizio del XIV secolo.]] |

|||

Il matrimonio fra Osman e [[Rabia Bala Hatun|Rabia Bala]], figlia di Edebali, descritto come "la prima grande impresa politica di Osman"<ref>{{Cita libro|titolo=The Cambridge illustrated history of the Middle Ages. 3: 1250 - 1520|edizione=Reprinted|data=2001|editore=Cambridge Univ. Press|p=298|ISBN=978-0-521-26646-8}}</ref>, procurò a Osman un supporto tale da creare tensione col vicino [[Germiyan|beylik di Germiyan]], perché Edebali era considerato un successore di [[Baba Ishaq|Bābā Ishāq]], che avevano tradizionalmente supportato Germiyan<ref>{{Cita web|url=https://web.archive.org/web/20170228082910/https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/03/10/222420.html|titolo=تكوّن الدولة العثمانية ..بقلم:زياد هواش {{!}} دنيا الرأي|sito=web.archive.org|data=2017-02-28}}</ref>. In più, secondo la non provata tradizione [[Bektashi]], Edebali era anche il leader degli sceicchi Ahyan Rum, che dopo il matrimonio confluirono tutti fra le fila di Osman, fornendo un supporto duraturo sua a lui che a suo figlio Orhan a scapito degli altri beylik<ref>{{Cita libro|nome=عليان|cognome=جالودي|titolo=التحولات الفكرية في العالم الإسلامي: أعلام، وكتب، وحركات، وأفكار من القرن العاشر إلى الثاني عشر الهجري|url=https://books.google.com/books?id=o80oDQAAQBAJ&q=%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89&pg=PT378|data=2014-01-01|editore=International Institute of Islamic Thought (IIIT)|lingua=ar|pp=378|ISBN=978-1-56564-621-6}}</ref><ref name=":22">{{Cita web|url=https://web.archive.org/web/20180920195452/http://almesbar.net/100/Ahmet-oct25.pdf|titolo=al-Islām al-muwāzī fī Turkiyā: al-Biktāshīyah wa-jadal al-taʼsīs|sito=web.archive.org}}</ref>. |

|||

Osman dichiarò l'indipendenza del suo piccolo regno dai turchi [[Selgiuchidi]] nel [[1299]]. |

|||

Nei suoi primi anni, Osman s'impegnò nel costruire relazioni positive con tutti i suoi vicini, senza distinzioni etniche e religiosi e mostrando molta creatività politica nel fare coesistere le sue varie alleanze. Uno degli stratagemmi usati prevedeva di lasciare, durante la stagione del pascolo, una certa quantità di beni ai governatori locali, fra cui quello di Bilecik, per poi riscattarli con prodotti della pastorizia come pelli, formaggio, lana e burro. Il più grande risultato dei rapporti fra Osman e i governatori locali bizantini fu l'amicizia con [[Köse Mihal|Michele Kosses]], che alla fine si convertì all'Islam col nome Köse Mihal e divenne il braccio destro e principale generale di Osman<ref name=":22" /><ref>{{Cita web|url=https://web.archive.org/web/20190118123345/http://shamela.ws/browse.php/book-12009|titolo=رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة|sito=web.archive.org|data=2019-01-18}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://web.archive.org/web/20200224005729/https://www.noormags.ir/view/ar/articlepage/531531/|titolo="al-aṣnāf wa-al-ḥiraf al-Islāmīyah"|sito=web.archive.org|accesso=2024-04-25}}</ref>. |

|||

Secondo Shaw, le prime vere conquiste di Osman seguirono il crollo dell'autorità di [[Seljuk]] quando fu in grado di occupare le fortezze di [[Eskişehir]] e [[Kulucahisar]]. Quindi conquistò la prima città significativa nei suoi territori, [[Yenişehir]], che divenne la capitale ottomana. |

|||

Un eccezione furono i rapporti coi popoli mongoli stanziati lungo i confini occidentali dell'Anatolia, riflettendo il disprezzo generale dei turchi verso i mongoli. Osman sfruttò questo disprezzo per attirare nel suo esercito un gran numero di [[turkmeni]] in fuga o in cerca di vendetta, in particolare dalla [[Paflagonia]], noti per essere grandi guerrieri, devoti alla Jihad o facilmente indottrinabili perché lo fossero<ref>{{Cita libro|nome=Muḥammad Suhayl|cognome=Ṭaqqūš|titolo=Tārīẖ al-ʿuṯmāniyyīn: min qiyām al-dawlaẗ ilā al-inqilāb ʿalā al-ẖilāfaẗ|data=2008|editore=Dār al-nafāʾis|pp=25-28|ISBN=978-9953-18-443-2}}</ref><ref name=":23">Öztuna, Yılmaz (1988). ''Mawsūʻat tārīkh al-Imbarāṭūrīyah al-ʻUthmānīyah al-siyāsī wa-al-ʻaskarī wa-al-ḥaḍārī [Encyclopedia of the political, military and cultural history of the Ottoman Empire]'' (in Arabic). Vol. I. Translated by Salman, Adnan Mahmud (1st ed.). Istanbul: Faisal Finance Institution. pp. |

|||

Nel [[1302]], dopo aver sconfitto pesantemente i Bizantini vicino [[Nicea]], Osman iniziò a organizzare le sue forze più vicino alle aree controllate dai Bizantini. |

|||

88-91.</ref>. |

|||

Allarmati dalla crescente influenza di Osman, i Bizantini abbandonarono gradualmente la campagna anatolica. La leadership bizantina tentò di contenere l'espansione ottomana, ma i suoi sforzi furono scarsamente organizzati e inefficaci. Nel frattempo, Osman ampliò il suo controllo in due direzioni, a nord lungo il corso del fiume [[Sakarya]] e a sud-ovest verso il [[Mar di Marmara]], raggiungendo i suoi obiettivi entro il [[1308]]. Nello stesso anno i suoi seguaci parteciparono alla conquista della città bizantina di [[Efeso]], vicina al [[Mar Egeo]], conquistando così l'ultima città bizantina sulla costa, anche se essa divenne parte del dominio dell'[[Aydın|emiro di Aydin]]. |

|||

In questo modo, Osman rafforzò la sua posizione all'interno di una complessa rete di relazioni gerarchiche che comprendeva i [[chobanidi]] di [[Kastamonu]], i selgiuchidi di [[Sultanato di Rum|Rum]] e i Germiniyan di [[Konya]] e i [[Khanato dell'Orda d'Oro|khan]] mongoli a [[Tabriz]]<ref name=":23" />. |

|||

=== L'assedio di Bursa === |

|||

=== Espansione del Beylik ottomano === |

|||

Dopo il crollo dell'[[Impero selgiuchide]], Osman iniziò a espandersi anche a scapito dei beylik mussulmani, occupando [[Karacahisar]], [[Eskişehir]] ([[Dorylaeum|Dorileo]]) e Yenişehir (Melangeia)<ref name=":24" />, che divenne la nuova capitale. Entro la fine del XIII secolo, Osman controllava anche [[Bilecik]] (Belokomis), [[İnegöl]] (Angelokomis) e Yarhisar (Köprühisar)<ref>{{Cita libro|nome=Dimitri|cognome=Korobeĭnikov|titolo=Byzantium and the Turks in the Thirteenth Century|url=https://books.google.com/books?id=eU9jBAAAQBAJ&q=inegol+was+conquered+in+1299&pg=PA284|data=2014|editore=Oxford University Press|lingua=en|p=284|ISBN=978-0-19-870826-1}}</ref><ref>{{Cita libro|nome=Ahmed|cognome=Akgunduz|nome2=Said|cognome2=Ozturk|titolo=Ottoman History - Misperceptions and Truths|url=https://books.google.com/books?id=WKfIAgAAQBAJ&q=turgut+alp+history&pg=PA43|data=2011-01-01|editore=IUR Press|lingua=en|p=43|ISBN=978-90-90-26108-9}}</ref><ref>{{Cita libro|nome=Rudi Paul|cognome=Lindner|titolo=Explorations in Ottoman Prehistory|url=https://books.google.com/books?id=JMUAfa3GFVQC&q=osman+early+conquests&pg=PA87|data=2007|editore=University of Michigan Press|lingua=en|p=87|ISBN=978-0-472-09507-0}}</ref>. |

|||

Nel 1302, dopo aver sconfitto i bizantini a Bafeo, vicino [[Nicea]], Osman si spostò con le sue forze più vicino alla frontiera bizantina<ref name=":25">{{Cita libro|nome=Steven|cognome=Runciman|titolo=The Fall of Constantinople 1453|anno=1969|editore=Cambridge University Press|p=|pp=32-33}}</ref>, generando una reazione allarmata che però si risolse in sforzi inefficaci e mal organizzati e in una generale fuga dei bizantini dall'Anatolia, mentre Osman continuò a espandersi lungo il [[Sakarya|fiume Sakarya]] a nord e verso il [[Mar di Marmara]] a sud, raggiungendo entrambi i confini entro il 1308<ref name=":24" />. |

|||

L'ultima campagna di Osman fu contro [[Bursa]], pur non partecipando fisicamente a causa dell'età avanzata, venendo invece sostituito dal figlio [[Orhan]]<ref name=":25" />. La [[Assedio di Bursa|presa di Bursa]], nel 1326, dopo nove anni di assedio, fornì agli ottomani una nuova capitale e una base da cui, un secolo dopo, avrebbero mosso per la conquista di Costantinopoli<ref name=":12" />. |

|||

=== Conquista di Karacahisar === |

|||

[[File:Osman.jpg|thumb|sinistra|Osman incita i suoi uomini prima di una battaglia.]] |

|||

Una delle prime mosse di Osman contro i bizantini sfruttò come causus belli un'imboscata tesa contro lui intorno al 1284, quando Osman, seppur avvertito dalle sue spie, decise di scontrarsi contro di loro, perdendo miseramente e contando, fra le vittime, anche suo nipote Koca Saruhan Bey, figlio di suo fratello [[Saru Batu Savci Bey|Savci Bey]]<ref name=":8" /><ref name=":26">{{Cita libro|nome=Muḥammad Suhayl|cognome=Ṭaqqūš|titolo=Tārīẖ al-ʿuṯmāniyyīn: min qiyām al-dawlaẗ ilā al-inqilāb ʿalā al-ẖilāfaẗ|accesso=2024-04-25|data=2008|editore=Dār al-nafāʾis|pp=29-30|ISBN=978-9953-18-443-2}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://islamansiklopedisi.org.tr/ertugrul-gazi|titolo=ERTUĞRUL GAZİ|sito=TDV İslâm Ansiklopedisi|lingua=tr}}</ref>. |

|||

Per questo motivo, nel 1286, Osman marciò su Kulacahisar a capo di una forza di 300 uomini. La fortezza, situata alla base del monte [[Olimpo della Misia|Uludağ]] a due leghe a Inegol, venne conquistata in una sola notte, anche se il governatore bizantino riuscì a fuggire e a ripararsi a Karacahisar, dove si decise per il raduno di un esercito di riconquista. Così, l'anno seguente gli ottomani e i bizantini ripresero le ostilità, che si conclusero fra il 1286 e il 1291 con la presa ottomana di Karacahisar. La campagna costò, fra gli altri, la vita di Savci Bey, fratello di Osman. Entrato in città, Osman decretò che la sua chiesa dovesse essere trasformata in una moschea, evento mai documentato prima, nominò un ''[[qadi]]'' (giudice) e un ''[[Subashi|subaşı]]'' (capo della polizia) e ordinò che il nome della città fosse pronunciato durante la ''[[Khuṭba|khuṭbah]]'', una delle prime prove della sua manifesta sovranità. In seguito, la città divenne un'importante punto di confluenza per le forze ottomane durante le successive campagne<ref name=":24" /><ref name=":26" />. |

|||

Impressionato dai suoi recenti successi, il sultano selgiuchide [[Kayqubad III]] nominò Osman "''Ḥaḍrat ʻUthmān ghāzī marzubān 'Âli Jâh ʻUthmān Shāh''" (onorevole conquistatore e guardiano del confine Osman Shāh)<ref>{{Cita web|url=https://web.archive.org/web/20200406221504/https://download-date-history-pdf-ebooks.com/28124-free-book|titolo=📖 حصريا قراءة كتاب الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها جزء1 أونلاين PDF 2020|sito=web.archive.org|data=2020-04-06}}</ref>, confermò la sua sovranità su tutte le terre conquistate, a cui aggiunse Eskişehir e İnönü, e lo esentò da tutte le tasse e i tributi. Inviò anche un notevole carico di doni, che includevano: uno stendardo da guerra in stoffa d'oro, un tamburo da guerra ''[[mehter]]'', un ''[[Tugh|tuğ]]'', una nappa e una spada d'oro, una sella e 100.000 [[dirham]]<ref name=":23" /><ref>{{Cita libro|nome=Ahmed|cognome=Akgunduz|titolo=Al-Dawlah al-Othmaniyyah al-Majhûlah|url=https://books.google.com/books?id=PsPMAgAAQBAJ&q=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86&pg=PT28|data=2008|editore=IUR Press|lingua=ar|p=46|ISBN=978-975-7268-39-0}}</ref>. Infine, riconobbe a Osman il diritto a essere nominato nella ''khuṭbah'' e di coniare monete a suo nome<ref name=":32">{{Cita libro|titolo=قيام الدولة العثمانية لعبد اللطيف عبد الله بن دهيش|url=http://archive.org/details/hichamnedromi_gmail_20171106|accesso=|pp=26-27}}</ref>, riconoscendolo quindi come sultano in tutto tranne che nel titolo<ref name=":36">{{Cita web|url=https://web.archive.org/web/20190509154112/https://docs.google.com/file/d/0BwSf_0bx00XdUEl6UHJ3VTJ1N2s/edit|titolo=تاريخ الدولة العلية العثمانية ) محمد فريد بك.pdf - Disk Google|sito=web.archive.org|data=2019-05-09|p=118-122}}</ref>. |

|||

La tradizione vuole che dal dono del ''mether'' a Osman nacque il rito di innalzare lodi al sultano ogni volta che l'esercito suonava i tamburi<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Abeer|cognome=Bakri|titolo=عثمان آل ملوك تاريخ|pp=133-134|url=https://www.academia.edu/32932365/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE}}</ref>. |

|||

=== Conquista di Bilecik, Yarhisar e İnegöl === |

|||

Subito dopo la presa di Karacahisar, Osman guidò il suo esercito a nord, lungo il [[Sakarya]], conquistando, lungo il percorso, [[Göynük (Turchia)|Göynük]] e [[Distretto di Taraklı|Yenice Taraklı]]. Secondo la tradizione, a quel punto ricevette una missiva di [[Köse Mihal]] che lo informava di un completo contro di lui ordito dai ''[[tekfur]]'' di [[Bilecik]] e [[Yarhisar]], che intendevano attirarlo con la scusa di invitarlo al matrimonio dei loro figli per poi ucciderlo. Avvisato del pericolo, Osman ideò un piano per conquistare Bilecik: recatosi lì per il matrimonio, fece entrare quaranta suoi uomini nella fortezza travestiti da emissari che portavano doni per le nozze. Calata la notte, il piccolo contingente uccise la guardia della fortezza e aprì le porte a Osman, che aveva guidato il resto dei suoi uomini contro i cavalieri bizantini fuori dalle mura. Forte dell'effetto sorpresa, a quel punto guidò le sue forte contro Yarhisar, dove ucise o prese prigionieri tutti i bizantini presenti<ref name=":27">{{Cita libro|nome=Ahmed Lütfullah|cognome=Müneccimbaşı|titolo=Kitāb Jāmiʻ al-duwal [The Compendium of Nations]|anno=2009|editore=Dār al-Shafaq|città=Beirut|pp=229-231}}</ref>, inclusa Holofira, la figlia del ''tekfur'', che donò come consorte a suo figlio [[Orhan]], che la rinominò Bayalun<ref>{{Cita libro|nome=Leslie Penn|cognome=Peirce|titolo=The imperial harem: women and sovereignty in the Ottoman Empire|accesso=2024-04-25|collana=Studies in Middle Eastern history|data=1993|editore=Oxford university press|p=34|ISBN=978-0-19-508677-5}}</ref><ref>{{Cita libro|nome=Necdet|cognome=Sakaoğlu|titolo=Bu mülkün kadın sultanları: vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler|url=https://books.google.ru/books?redir_esc=y&hl=ru&id=6WUMAQAAMAAJ|data=2008|editore=Oğlak Yayıncılık|lingua=tr|pp=39-40|ISBN=978-975-329-623-6}}</ref><ref>{{Cita libro|nome=A. D.|cognome=Alderson|titolo=The structure of the Ottoman dynasty|data=1982|editore=Greenwood Press|capitolo=Orhan|ISBN=978-0-313-22522-2}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://islamansiklopedisi.org.tr/|titolo=Nilüfer Hatun|sito=TDV İslâm Ansiklopedisi|lingua=tr|accesso=2024-04-25}}</ref>. |

|||

Da Yarhisar, Osman assaltò i territori circostanti [[İnegöl]], per poi prendere la fortezza, il cui governatore, noto oppositore dei mussulmani, fu giustiziato coi suoi uomini. Osman nominò quindi una nuova guarnigione e permise il saccheggio della regione, distribuendo poi il bottino fra le sue fila<ref name=":27" />. |

|||

=== Caduta di Rum e indipendenza ottomana === |

|||

[[File:Anatolian Beyliks in 1300.png|thumb|Mappa che mostra il declino di [[Sultanato di Rum|Rum]] a favore dei beylik indipendenti.]] |

|||

Dopo questa serie di vittorie, Osman pianificò di espandersi lungo due assi, mirando a isolare le città bizantine che intendeva conquistare, a partire da [[Nicea]]. Prima di tutto bloccò la strada verso Nicea sul lato est, per poi bloccarla sugli altri lati muovendosi lungo [[Lopadion]] ed Evrenos, girando intorno al monte [[Olimpo della Misia|Uludağ]] per evitare la potente città fortificata di [[Bursa]]. Nel mentre, l'[[impero bizantino]], occupato dai [[Germiyan]], dai beylik costieri e dalle ribellioni balcaniche, sottovalutò la minaccia di Osman, lasciandolo sostanzialmente agire indisturbato<ref name=":26" />. |

|||

Allo stesso modo, anche l'altra potenza locale che avrebbe potuto fermare Osman, il [[sultanato di Rum]], era ormai in piena decadenza, cessando di esistere nel 1308 e lasciando il campo libero ai beylik anatolici, che uno dopo l'altro si dichiararono indipendenti<ref>{{Cita libro|nome=Claude|cognome=Cahen|titolo=Pre-Ottoman Turkey: a general survey of the material and spiritual culture and history c. 1071-1330|url=https://hdl.handle.net/2027/heb00871.0001.001|data=1968|editore=Taplinger Publishing|lingua=en|pp=300-301|ISBN=978-0-8008-6500-9}}</ref>. Osman si proclamò così ''Padişah Āl-ıʿOsmān'' (sovrano della [[Dinastia ottomana|casa di Osman]]), e continuò la sua sistematica conquista di ogni città e fortezza bizantina in Anatolia. Dimostratosi come il più forte dei sovrani locali, quel che rimaneva dei selgiuchidi dopo la morte del loro ultimo sultano offrirono a Osman il titolo di ''[[Emiro]]'', che lui accettò, ponendosi quindi al di sopra di tutti i potentati locali. Il titolo fece anche sì che i resti dell'esercito selgiuchide confluissero nel suo, rafforzandolo in vista delle prossime campagne militari<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Abeer|cognome=Bakri|titolo=عثمان آل ملوك تاريخ|p=136|url=https://www.academia.edu/32932365/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE}}</ref>. |

|||

=== Battaglia di Bafeo === |

|||

[[File:Sultan Osman.jpg|thumb|Rappresentazione di Osman come emiro indipendente]] |

|||

Ormai un sovrano indipendente a pieno titolo, Osman inviò ambasciate a ogni ''tekfur'' bizantino di Anatolia, ponendo loro un ultimatum: sottomettersi agli ottomani, convertirsi all'Islam e pagare la ''[[Jizya|jizyah]]'', oppure scendere in guerra<ref name=":28">{{Cita libro|nome=Franz|cognome=Babinger|titolo=The Encyclopaedia of Islam|url=https://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_5193|edizione=New edition|anno=1993|editore=E.J. Brill|pp=34-35|volume=Vol.VII|ISBN=90-04-09419-9|DOI=10.1163/1573-3912}}</ref><ref name=":29">{{Cita libro|titolo=The Oxford dictionary of Byzantium|accesso=2024-04-25|data=1991|editore=Oxford University Press|pp=1539-1540|ISBN=978-0-19-504652-6}}</ref>. |

|||

Fra chi accettò le condizioni di Osman, il più noto fu [[Köse Mihal]], che da quel momento combatté al suo fianco come compagno e generale, e fu capostipite di un'eminente stirpe nota come ''[[Mihaloglu|Mihaloğlu]]'', mentre altri scelsero la guerra, a cui Osman rispose mettendo sotto assedio [[Nicea]] ([[İznik|Iznik]]), nel 1301<ref name=":28" /><ref name=":29" />. Contemporaneamente, Osman lasciò libero il suo esercito di devastare le campagne circostanti, provocando una carestia a [[Nicomedia]]. Davanti a ciò, [[Costantinopoli]] decise finalmente di muoversi contro Osman e supportare i ''tekfur'' ancora fedeli, radunando un massiccio spiegamento di forze a [[Bursa]]<ref>{{Cita web|url=https://www.pdf-books.org/book/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9.html/read|titolo=قراءة كتاب جوانب مضيئة من تاريخ العثمانيين الأتراك - مكتبة الكتب|sito=www.pdf-books.org|p=197}}</ref>. |

|||

Nella primavera 1302, un secondo esercito bizantino risalì da sud partendo da [[Magnesia (Turchia)|Magnesia]]. Essendo superiori a lui in numero, Osman evitò lo scontro aperto e, quando si rese conto che i bizantini, guidati da [[Michele IX Paleologo|Michele IX]], esitavano ad avanzare, riprese i suoi attacchi alla regione nicea. Questa strategia riuscì a dissolvere l'esercito bizantino senza colpo ferire, perché molte truppe disertarono per tentare di salvare i loro cari e i loro averi, sotto costante minaccia ottomana, mentre mercenari [[alani]] disertarono quando venne a mancare lo stipendio<ref name=":30">{{Cita libro|nome=Donald MacGillivray|cognome=Nicol|titolo=The last centuries of Byzantium, 1261-1453|url=https://books.google.com/books?id=y2d6OHLqwEsC|edizione=2. ed., transferred to digital print|data=2004|editore=Cambridge Univ. Press|pp=125-126|ISBN=978-0-521-43991-6}}</ref><ref name=":31">{{Cita libro|nome=Mark C.|cognome=Bartusis|titolo=The Late Byzantine Army: Arms and Society, 1204-1453|url=https://books.google.com/books?id=rUs-hHd89xAC|data=1997|editore=University of Pennsylvania Press|lingua=en|pp=76-77|ISBN=978-0-8122-1620-2}}</ref><ref name=":33">{{Cita libro|nome=Angeliki E.|cognome=Laiou|titolo=Constantinople and the Latins: the foreign policy of Andronicus II, 1282-1328|collana=Harvard historical studies|data=1972|editore=Harvard University Press|pp=90-91, 122|ISBN=978-0-674-16535-9}}</ref>. Michele IX dovette ritirarsi lungo la costa, appesantito da un'orda di profughi in fuga, e solo un contingente di circa 2.000 uomini, di cui metà mercenari, venne inviato a Nicomedia per ordine di [[Andronico II Paleologo|Andronico II]], padre di Michele, che affidò il compito di liberare la regione al ''[[Hetaireia|megas hetaireiarches]]'' Giorgio Mouzalon<ref name=":30" /><ref name=":31" />. |

|||

L'avanzata bizantina fu ulteriormente ostacolata dalla minoranza mussulmana presente nella regione, che si riunì compatta sotto Osman, nella speranza che lui creasse loro una patria unita e sicura. Altro supporto a Osman venne da diverse confraternite guerriere islamiche, fra cui i Gazi Rûm e gli Ḥajjian Rûm, nonché un certo numero di disertori e prigionieri bizantini che accettarono la conversione all'Islam e si unirono all'esercito di Osman<ref name=":32" /><ref>{{Cita web|url=https://web.archive.org/web/20200112210701/https://ar.islamway.net/book/18887/%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD|titolo=فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح - علي بن محمد الصلابي - طريق الإسلام|sito=web.archive.org|data=2020-01-12|pp=17-18}}</ref><ref>{{Cita libro|nome=ʻAlī ʻAbd al-Ḥalīm|cognome=Maḥmūd|titolo=al-Tarājuʻ al-ḥaḍārī fī al-ʻālam al-Islāmī wa-ṭarīq al-taghallub ʻalayh|edizione=al-Ṭabʻah 1|data=1994|editore=Dār al-Wafāʼ lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ|pp=331-332|ISBN=978-977-15-0085-8}}</ref>. |

|||

Gli eserciti bizantini e ottomano si scontrarono infine nella [[battaglia di Bafeo]], il 27 luglio 1302. Gli ottomani schierano 5.000 e una cavalleria leggera guidata dallo stesso Osman, mentre i bizantini schierarono solo 2.000 uomini, tenendo gli alani rimasti come riserva. Di conseguenza, l'assalto ottomano ruppe le linee bizantine e costrinse Giorgio Mouzalon a una frettolosa ritirata verso Nicomedia, riuscita solo grazie alla copertura alana<ref name=":30" /><ref name=":31" /><ref name=":33" /><ref name=":34">{{Cita libro|titolo=The Oxford dictionary of Byzantium|accesso=2024-04-25|data=1991|editore=Oxford University Press|p=251|ISBN=978-0-19-504652-6}}</ref>. |

|||

Quella di Bafeo fu la prima vittoria ottomana di alto profilo, e diede loro lo slancio per la conquista della [[Bitinia]], le cui fortezze, rimaste isolate, caddero una dopo l'altra, e permettendo al beylik ottomano di assumere le caratteristiche e le qualità di un vero stato. In conseguenza alla continua espansione bellica ottomana, ci fu un esodo in massa della popolazione cristiana verso l'Europa, causando un profondo cambiamento demografico a favore dei mussulmani. Gli ottomani marciarono quindi verso Magnesia, ultimo territorio bizantino in Asia minore, stabilendo una serie di postazioni lungo la costa [[Mar Egeo|egea]]<ref name=":33" /><ref name=":34" /><ref>{{Cita libro|titolo=The Ottoman Emirate: (1300 - 1389); Halcyon Days in Crete I; a symposium held in Rethymnon 11 - 13 January 1991|data=1993|editore=Crete Univ. Press|ISBN=978-960-7309-58-7}}</ref>. |

|||

=== Tentativo di alleanza bizantino-mongola === |

|||

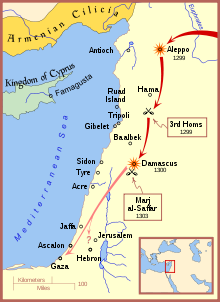

[[File:Mongol raids into Syria and Palestine ca 1300.svg|thumb|Incursioni mongole contro i mamelucchi.]] |

|||

Dopo la vittoria di Bafeo, Osman divise le sue conquiste fra i suoi parenti e i suoi ufficiali, iniziando a dare al suo beylik la struttura di un vero e proprio regno: assegnò Eskişehir a suo fratello [[Gündüz Alp]], Karacahisar a suo figlio Orhan, Yarhisar e İnegöl ai suoi generali Hasan e [[Turgut Alp]]<ref name=":8" />. |

|||

Preoccupato dalla situazione ma incapace di farvi fronte, l'imperatore bizantino Andronico II cercò quindi un'alleanza coi popoli mongoli della [[Persia]]: scrisse una lettera al khan Mahmud Ghazan, proponendo un'alleanza da siglare tramite un matrimonio<ref name=":35">{{Cita libro|nome=Robert|cognome=Mantran|titolo=Tārīkh al-dawlah al-ʻUthmānīyah [Storia dell'Impero Ottomano]|url=https://web.archive.org/web/20160617171935/https://docs.google.com/file/d/0B5OVd-oKGKp8N05TcVBzcEtRazg/edit|anno=1992|p=23|volume=Vol.1|ISBN=9775091136}}</ref>. Tuttavia, in quel periodo i mongoli erano in guerra aperta coi [[Sultanato mamelucco (Il Cairo)|mamelucchi]] e il 20 aprile 1303 i due eserciti si scontrarono vicino [[Damasco]], nella [[Battaglia di Marj al-Suffar (1303)|battaglia di Shaqhab]], che vide trionfare i mamelucchi<ref>{{Cita libro|autore=Al-Maqrīzī, Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Alī bin 'Abd al-Qādir bin Muḥammad|titolo=Kitāb al-Sulūk li-Ma'rifat Duwal al-Mulūk [Il libro dei modi su come conoscere gli stati dei re]|url=https://archive.org/details/waq71581|anno=1997|p=356|volume=Vol.II}}</ref>. La sconfitta accelerò il declino di Mahmud Ghazan, già malato, che morì il 17 maggio 1304. Le tensioni che percorsero il suo popolo dopo la sconfitta e la morte del khan cancellarono ogni possibilità di un'alleanza coi bizantini, che furono costretti a cercare altrove<ref>{{Cita libro|autore=Al-Nuwayrī, Shihāb al-Dīn Ahmad bin 'Abd al-Wahhāb|titolo=Nihāyat al-arab fī funūn al-adab|url=https://archive.org/details/waq66201|anno=2004|p=280|volume=Vol.XXVII}}</ref>. |

|||

=== Alleanza bizantino-catalana === |

|||

[[File:Entrada de Roger de Flor en Constantinopla (Palacio del Senado de España).jpg|thumb|sinistra|Roger de Flor entra a Costantinopoli.]] |

|||

Fallito il tentativo di allearsi coi mongoli, Andronico II ricorse all'assunzione di una [[Compagnia Catalana|compagnia di mercenari catalani]] guidata da [[Ruggero da Fiore|Roger de Flor]], rimasti inattivi dalla firma della [[Pace di Caltabellotta]] fra [[Regno di Francia|Francia]] e [[Regno d'Aragona|Aragona]] nel 1302. La compagnia arrivò a Costantinopoli nel gennaio 1303, accolti dallo stesso imperatore, e furono sistemati nel distretto di [[Blacherne]]. De Flor venne nominato [[Megaduca|''Megas Doux'']], gli venne corrisposto un pagamento anticipato di quattro mesi per lui e i suoi uomini e ottenne in moglie la principessa Maria Asanina, nipote di Andronico e figlia di [[Ivan Asen III di Bulgaria|Ivan Asen III]], zar di Bulgaria, e [[Irene Paleologina (imperatrice di Bulgaria)|Irene Paleologa]]<ref>{{Cita libro|nome=Aura|cognome=Pascual|nome2=José|cognome2=Jorge|titolo=Los Almogavares. Desde sus origenes a su disgregación|anno=2008}}</ref>. |

|||

I catalani raggiunsero l'Asia minore e ottennero una serie di vittorie contro i [[Karasidi]] e i [[Germiyan]], per poi occupare la città di [[Alaşehir|Filadelfia]], da cui intendevano muovere contro le province costiere ottomane. Sconfitto nuovamente [[Yakub I di Germiyan|Yakub I Germiyan]], che aveva tentato di prendere d'assedio la città, i catalani avrebbero dovuto marciare contro Osman, ma la notizia che il battaglione catalano di [[Magnesia (Turchia)|Magnesia]] era stato decapitato a seguito di una rivolta locale cambiò i piani, spingendo de Flor a rivolgersi contro gli stessi bizantini, ma mentre si avvicinava a Magnesia venne catturato e ucciso da [[Michele IX Paleologo|Michele IX]], che contemporaneamente ordinò di uccidere tutti i catalani rimasti a Costantinopoli. Quando la notizia raggiunse il secondo reparto della compagnia, stanziato a [[Gallipoli (Turchia)|Gallipoli]], questi si vendicarono sulla popolazione bizantina locale, dando inizio a una vera e propria guerra che fece passare la lotta contro gli ottomani in secondo piano<ref>{{Cita libro|nome=Zubaydah|cognome=Ata|titolo=Bilad al-Turk fī al-ʻuṣūr al-Wusṭá: Bīzanṭah wa Salajiqat al-Rūm wa al-Uthmānīyūn|url=https://web.archive.org/web/20191215170219/https://archive.org/details/adel-0055|anno=2017|pp=155-156}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.yorku.ca/inpar/muntaner_goodenough.pdf|titolo=Cronaca di Muntaner}}</ref><ref>{{Cita libro|nome=Antonio|cognome=Rubió y Lluch|titolo=Diplomatari de l'Orient català: (1301 - 1409); col·lecció de documents per a la història de l'expedició catalana a Orient i dels ducats d'Atenes i Neopàtria|edizione=Ed. facs. [der Ausg.] Barcelona 1947; 1. ed|collana=Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica|data=2001|editore=Inst. d'Estudis Catalans|pp=50-52|ISBN=978-84-7283-612-9}}</ref>. |

|||

=== Conquista di Yenişehir === |

|||

Nel mentre, Osman, ormai assicurati i confini settentrionali espandendosi fino al [[Mar Nero]] e al [[Mar di Marmara]], concentro la sua attenzione sui confini meridionali, che intendeva assicurare prendendo [[Yenişehir]]. Dopo aver saccheggiato le campagne circostanti e creato un punto di raccolta prendendo Yāvandhisar, attaccò Yenişehir alla guida di una forza massiccia ma veloce e la conquistò in pochi giorni. Dopo averne ampliato le difese, decretò che sarebbe divenuta la nuova capitale del suo regno, almeno fino a quando non avrebbero conquistato una città più grande. Dopo di che, Osman conquistò una a una le fortezze rimanenti, [[Lefke]], [[Akhisar]], [[Koçhisar]], [[Yenicehisar]], [[Marmaracık]] e [[Köprühisar]], creando un cordone di sicurezza intorno al nucleo del suo regno, così da scongiurare attacchi esterni<ref name=":35" /><ref>{{Cita libro|autore=Rāʼid Sami Ḥamīd al-Dūrī|titolo="Dawāfiʻ al-Tawajjuhāt al-ʻUthmānīyah naḥw Ūrūbbā al-sharqīyah 1299–1358"|url=https://web.archive.org/web/20150926175745/http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73125|anno=2013}}</ref>. |

|||

=== Conquista di Bursa === |

|||

{{Vedi anche|Assedio di Bursa}} |

{{Vedi anche|Assedio di Bursa}} |

||

Nel [[1317]], all'ennesimo conflitto, Osman mosse le sue truppe verso tre città: [[Nicea]], [[Nicomedia]] e [[Bursa]]. A Nicea e Nicomedia fu respinto, ma [[Bursa]] fu posta sotto assedio. Le fortificazioni erano robuste e permisero alla città di resistere molto a lungo. Poco altro si sa di questo assedio, condotto, secondo alcune fonti, in maniera discontinua. |

|||

A questo punto Osman decise di puntare a conquiste di più alto profilo, assediando [[Bursa]], una delle città di grandi e fortificate della regione, in quella che sarebbe stata la sua ultima campagna<ref name=":25" />. Diede ordine di costruire due forti che bloccassero le strade principali e rese quasi impossibile rifornire la città di cibo. Ciononostante, gli ottomani non disponevano di [[Armi d'assedio medievali|macchine d'assedio]] e non avevano mai avuto a che fare con una città protetta come Bursa: l'assedio durò fra i sei e i nove anni e si concluse, probabilmente, dopo la morte di Osman<ref name=":37">{{Cita libro|nome=Cathal J.|cognome=Nolan|titolo=The age of wars of religion, 1000-1650. 1: A - K|edizione=1. publ|data=2006|editore=Greenwood Press|pp=100-101|ISBN=978-0-313-33733-8}}</ref>. |

|||

Quando nel [[1326]], dopo ben nove anni di assedio, la città si arrese, Osman era ormai morente e non vi entrò mai. Fu suo figlio [[Orhan I]] a farne la capitale del nascente [[Sultano|Sultanato]] [[Impero ottomano|ottomano]]. |

|||

Nel primo anno, Osman guidò le sue forze nella conquista delle piccole fortezze e dei villaggi circostanti, ma poco dopo si ammalò di gotta e dovette ritirarsi a Yenişehir, cedendo il commando a suo figlio [[Orhan]], che designò come erede. Orhan, consapevole di non poter prendere la città con la forza, continuò a conquistare tutte le fortezze circostanti in modo da isolarla: con la presa di [[Mudanya]] e di [[Praenetos]] (che venne rinominata Karamürsel in onore del generale che guidò l'assalto) interruppe i collegamenti fra Bursa e il mare; mentre con la presa di Beyce (rinominata [[Orhaneli]]) completò il blocco della città, garantendosi anche una posizione sopraelevata vantaggiosa<ref name=":36" />. |

|||

Ormai ridotta alla fame, Bursa ricevette l'ordine di Andronico II di aprire le porte. Orhan entrò in città come conquistatore 6 aprile 1326 e il suo primo atto fu di vietare qualsiasi danno alla popolazione, dal momento che aveva accettato di pagare la ''[[Jizya|jizyah]]''<ref>Hōca Efendi, Saʿd al-Dīn b. Ḥasan (1863). ''Tâcü't-Tevârih [The Crown of Histories] (in Ottoman Turkish)''. Istanbul: Matbaa-i Âmire. pp. 28–29.</ref>. Saroz, ''[[tekfur]]'' di Bursa, fece atto di sottomissione a Orhan e accetto di convertirsi all'Islam. Per il suo valore nei lunghi anni di assedio, gli venne concesso il titolo di ''[[Bey (carica)|Bey]]''. Bursa venne quindi nominata nuova capitale ottomana<ref name=":36" />. |

|||

È oggetto di controversia se Osman visse abbastanza a lungo da vedere la conquista di Bursa: fonti tradizionali, accettate da una parte degli storici moderni, dicono che morì subito dopo aver ricevuto la notizia<ref name=":39">{{Cita libro|nome=Clifford J.|cognome=Rogers|titolo=The Oxford encyclopedia of medieval warfare and military technology|data=2010|editore=Oxford University press|p=261|ISBN=978-0-19-533403-6}}</ref><ref name=":40">Pitcher, Donald Edgar (1972). ''An Historical Geography of the Ottoman Empire: From Earliest Times to the End of the Sixteenth Century''. Brill Archive. p. 37.</ref><ref name=":41">{{Cita libro|nome=A.H.|cognome=Hore|titolo=Eighteen Centuries of the Orthodox Greek Church|anno=2003|editore=Gorgias Press LLC|p=455|ISBN=9781593330514}}</ref>, ma altri hanno proposto come anno di morte il 1323 o il 1324, periodo in cui Orhan prese ufficialmente il potere<ref name=":37" /><ref>{{Cita|Kafadar 1995}}; p.16</ref>. |

|||

==Morte== |

|||

[[File:Paolo Veronese (Nachfolger) - Sultan Osman I. - 2242 - Bavarian State Painting Collections.jpg|thumb|Ritratto di Osman del XVI secolo, [[Paolo Veronese]].]][[File:Türbe of Osman I, Bursa.jpg|thumb|Sarcofago di Osman a Bursa]] |

|||

Secondo la tradizione, Osman morì il 21 agosto 1326, all'età simbolica di settant'anni, immediatamente dopo aver ricevuto, per bocca di Orhan, la notizia della conquista di Bursa, e averlo ricompensato riconoscendolo come suo erede al posto del fratellastro [[Alaeddin Ali Pasha]]<ref name=":36" /><ref name=":39" /><ref name=":40" /><ref name=":41" />. La causa della morte non è indicata in nessuna fonte, ma è probabile che fosse la gotta, di cui Osman soffriva da anni e di cui soffrirono diversi suoi discendenti<ref name=":42">{{cite book|last1=Armağan|first1=Mustafa|title=al-tārīkh al-sirrī lil-Imbarāṭūrīyah al-ʻUthmānīyah; Jawānib ghayr Maʻrūfa min ḥayāt Salāṭīn Banī ʻUthmān|publisher=al-Dār al-ʻArabīyah lil-ʻUlūm Nāshirūn|year=2014|isbn=9786140111226|edition=1st|place=Beirut|pages=11–17|language=ar|translator-last1=Hamza|translator-first1=Mustafa|trans-title=The Secret History of the Ottoman Empire: Unrecognized Aspects of the Life of the Ottoman Sultans}}</ref>. |