Schiavismo

Lo schiavismo è il sistema sociale ed economico basato sulla schiavitù.

«[La schiavitù] è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi, e lo "schiavo" è l’individuo che ha tale stato o condizione»

Secondo la maggior parte delle fonti, il termine schiavo deriverebbe dal termine latino medioevale sclavus, slavus indicante il prigioniero di guerra slavo.[3]

La definizione dello schiavismo non è univoca poiché esistono svariate forme di semplice sfruttamento, come ad esempio la servitù della gleba medioevale, e la schiavitù vera e propria. Nella definizione del fenomeno, gli antropologi insistono sul carattere dell'isolamento, ottenuto con la violenza, dello schiavo rispetto alla sua comunità di origine: «schiavitù in ultima analisi significa essere strappati al proprio contesto e quindi da tutte quelle relazioni sociali che costituiscono un essere umano. Detto in altra maniera, uno schiavo è in un certo senso un morto (sociale)».[4]

Storicamente il proprietario di uno schiavo aveva diritto di vita e di morte su di esso e sulla sua famiglia, e poteva sfruttarne il lavoro senza fornire nessun compenso se non quello di assicurarne la sopravvivenza.

Uno schiavo poteva nascere in questa condizione, se figlio di schiavi, oppure poteva perdere la libertà in determinate situazioni, le più comuni delle quali erano la cattura in guerra o la schiavitù per debiti, per cui un debitore, se non era in grado di rimborsare il proprio creditore, diventava egli stesso una sua proprietà.

Storia[modifica | modifica wikitesto]

La schiavitù nelle civiltà antiche[modifica | modifica wikitesto]

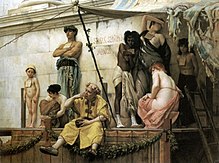

Il mercato degli schiavi

Anche se presente già anteriormente è con la nascita delle prime città-stato che lo schiavismo diventa fondamentale e si istituzionalizza rappresentando un bene accumulabile[5].

La schiavitù rimane consuetudine nella gran parte delle civiltà antiche, ed era regolata dalle leggi e dalle consuetudini come ogni altra pratica economica. Tra le antiche civiltà, quella romana ha rappresentato il culmine delle società schiaviste, nelle quali il lavoro degli schiavi rappresentava una componente essenziale dell'economia: per i romani uno dei più importanti bottini delle guerre di conquista era l'acquisizione di nuovi schiavi. Anche l'antica Grecia basava gran parte della sua economia sugli schiavi, tanto è vero che ad Atene per lunghi periodi ci sono stati più schiavi che uomini liberi.

Per i greci la schiavitù era un istituto di "diritto naturale"; per i romani, invece, l'uomo non era schiavo per natura, ma lo poteva diventare se la legge positiva l'avesse deciso. Per questo lo schiavo romano poteva essere liberato e ottenere la cittadinanza romana.

La vasta portata del fenomeno economico-sociale spiega come sia stato possibile, nell'antichità, coltivare per nutrire le città e costruire arditi capolavori architettonici che, nonostante le loro semplici tecnologie disponibili, oggi stupiscono (oltre che per la loro bellezza) per le loro dimensioni e la loro accuratezza.

Schiavismo nel Medioevo[modifica | modifica wikitesto]

Nell'Europa medioevale il cristianesimo, rifacendosi in parte anche ai pensatori stoici, contribuì a ridurre l'importanza della schiavitù nella società e nell'economia. Anche se ne riconosceva il ruolo indispensabile, la nuova coscienza morale e religiosa impediva di impiegare schiavi battezzati alla fede cristiana, o di ridurre in schiavitù nemici che erano tali al momento della cattura.[6][7][8]. Fino all'Età dei Comuni, comunque, la schiavitù ebbe un ruolo importante nella grande proprietà fondiaria. Accanto a questa c'era la servitù della gleba, la principale istituzione di lavoro forzato del Medioevo applicata ai contadini privati della libertà (villani). Questi però, a differenza degli schiavi dell'età classica, erano considerati non "beni" ma "soggetti" con alcuni diritti[9]. E ancora vi erano alcune rare forme di schiavitù vera e propria riguardanti i servi e le ancillae.

Anche i conventi, ad esempio in Inghilterra, si servivano di schiavi. Erano però sopravvivenze del sistema antico, cui la Chiesa in genere si opponeva.[10] Nel 1102 un concilio cattolico a Londra vietò il traffico di schiavi, definito nefarium negotium (traffico infame).[11]

Con l'età dei comuni, attorno all'XI secolo, ragioni demografiche, e un vasto movimento degli uomini dalle campagne verso le città, ridussero il ruolo della schiavitù nell'agraria e nell'industria, compensato tuttavia da un aumentato impiego di schiavi nell'ambito della casa e dei servizi alla persona.[6] Alla fine del X secolo la schiavitù era in pratica sparita in gran parte d'Europa. Carlo Magno, ad esempio, proibì ai cristiani di utilizzare altri cristiani come schiavi, benché spesso invano. La schiavitù in parte si ridusse anche perché la Chiesa estese agli schiavi l'accesso ai sacramenti e riuscì a farla abolire nelle terre dei re cristiani[12]. Provvedimenti simili furono presi anche dal potere laico dei Comuni: ad esempio il Liber Paradisus conteneva il testo di legge emesso dal Comune di Bologna nel 1256, che proclamava l'abolizione della schiavitù e la liberazione dei servi della gleba.

Anche se la schiavitù era proibita, ciò non valeva per il commercio degli schiavi, che fu fiorente in tutto il Medioevo.

«Per amore di verità dobbiamo constatare che gli europei dell'epoca non si facevano poi troppi scrupoli a commerciare schiavi. Cristiani ed Ebrei, Repubbliche marinare e Signorie si facevano una concorrenza spietata in questo settore.[13]»

Il principale mercato organizzato dai re di Francia era la città di Verdun, "la fabbrica degli eunuchi", gestita dagli ebrei[14] in cui giungevano schiavi soprattutto dalla Polonia, che venivano poi inviati come eunuchi[15], via Spagna, nei paesi arabi. Non a caso i primi paesi europei a proibire il commercio di schiavi furono proprio la Polonia e la Lituania nel XVI secolo.[16]

Schiavismo nell'età moderna[modifica | modifica wikitesto]

Schiavitù nell'Impero ottomano[modifica | modifica wikitesto]

In questo periodo continuò a prosperare il traffico di schiavi africani provenienti dagli Imperi dell'Africa centrale verso le coste del Mediterraneo e verso l'Oceano indiano. Questo commercio avrebbe conosciuto, dopo la scoperta dell'America, un ampliamento verso appunto le coste del Brasile, dei Caraibi e, successivamente, delle colonie inglesi nell'America del Nord.[17] Un ulteriore tratta di schiave e schiavi (circasse, tatare, etc.) era quella proveniente dall'Asia e dall'Europa orientale, in larga parte destinata alle città dell'impero ottomano, della penisola italiana e della Spagna.[18]

Il fenomeno della schiavitù conobbe un nuovo culmine tra i secoli XIV e XVII, e questa volta ne furono vittime i paesi dell'Europa. Arabi e turchi gestivano infatti un fiorente commercio di schiavi bianchi, commercio che si intensificò con l'espansione dell'Impero ottomano nel Mediterraneo.

Interessati più al commercio degli schiavi che alle conquiste territoriali, i Turchi razziavano soprattutto le coste dell'Italia, ma anche della Spagna e dei paesi slavi, rapendo e riducendo in schiavitù le popolazioni locali. Nell'età moderna la tratta degli schiavi nel Mediterraneo era comunque un fenomeno all'insegna della "reciprocità" fra il mondo cristiano e quello musulmano: il numero di donne e uomini musulmani originari delle coste dell'Africa mediterranea, del Mar Nero e dei Balcani che erano catturati o venduti come schiavi e schiave nell'Europa mediterranea era rilevante, tanto che in alcune città è stata stimata - con riferimento al XVI secolo - nell'ordine di un 2-4% sulla popolazione totale.[19]

Il fenomeno era collegato poi agli schiavi di guerra (captivi) e criminali che erano obbligati a remare nelle galee e che riguardò entrambe le coste della frontiera cristiana e musulmana del Mediterraneo. Sebbene non ci siano stime complessive sul numero di mori e turchi schiavizzati in Spagna e Italia, c'è una stima di circa 1-1.25 milioni di europei che furono schiavizzati nelle coste barbaresche fra 1530 e 1780. La cattività rappresentò per molti sicuramente tormento, esilio e potenziale accusa di apostasia, ma per alcuni rappresentò una opportunità di mobilità sociale e per approfittare dei porosi confini religiosi e razziali fra le due sponde del Mare nostrum.[20] Alcuni captivi erano poi riscattati grazie alle raccolte di fondi operate da confraternite e società preposte al riscatto degli schiavi, ma vi erano anche captivi che conquistarono la libertà attraverso il periodo di lavoro svolto come domestici.

Vero che le donne giovanissime e belle - meglio se di estrazione nobile - potevano essere prede ambite da collocare soprattutto sul mercato come concubine per gli harem dei ricchi signori ottomani, ma potevano anche essere utilizzate come semplici domestiche per le padrone musulmane. Anche in questo caso, la presenza di schiave provenienti dall'est Europa (Tana, Sebastopoli, Mar d'Azov) o dall'Africa mediterranea nelle città europee (Genova, Venezia, Firenze e Roma per citare alcune realtà italiane) era assai numerosa. Le schiave erano generalmente domestiche all'interno di famiglie nobili o facoltose.[21]

Le scorrerie turche, che avevano fatto del Mediterraneo un vero e proprio "mare della paura"[22], subirono una battuta d'arresto dopo la vittoria cristiana a Lepanto (1571), per poi avere una forte recrudescenza nel XVII secolo e affievolirsi quindi definitivamente nel XVIII, salvo una breve parentesi favorita dal caos generato dalle guerre napoleoniche.

La schiavitù in America[modifica | modifica wikitesto]

La schiavitù nel mondo Atlantico ricevette un grosso impulso a partire dalla metà del Cinquecento e fu alimentata dal commercio di schiavi provenienti dalle coste dell'Africa occidentale e diretti nelle colonie europee in America. I protagonisti furono portoghesi e spagnoli nel Cinque e Seicento, inglesi, francesi e olandesi nel Settecento.[23] Si trattò di uno degli eventi più tragici della storia umana dal momento che le stime ufficiali attualmente disponibili registrano circa 12.500.000 schiavi imbarcati, 10.800.000 dei quali riuscirono a sopravvivere alla traversata, il cosiddetto "passaggio di mezzo". Di questi, 33% erano donne e 28% erano bambini. Per avere degli ordini di grandezza globale, le stime disponibili parlano di un rapporto 4 a 1 fra il numero di africani che attraversarono l'Atlantico in condizioni di schiavitù e gli europei che si imbarcarono in condizioni di libertà.[Nota 1] La gran parte degli schiavi e delle schiave, pari a 6.4 milioni, fu imbarcata nel corso del XVIII secolo: solo nella seconda metà del settecento furono imbarcati circa 4.000.000 di schiavi, cioè quasi un terzo del totale. E anche dopo l'abolizione della tratta degli schiavi da parte dell'impero britannico (1807) la tratta continuò grazie a paesi quali Portogallo, Brasile e Stati Uniti.

La tratta degli schiavi fu alimentata in particolar modo dalla domanda di lavoro in America. La diminuzione della popolazione indigena, a causa del diffondersi di epidemie (vaiolo in primis) e delle dure condizioni di lavoro imposte dagli europei, portò alla necessità di servirsi della manodopera schiavile proveniente dall'Africa.[Nota 2] Gli schiavi provenivano in gran parte da otto regioni dell'Africa (Senegambia, Sierra Leone, Costa del Vento - l'odierna Liberia e Costa d'Avorio - Costa d'Oro - l'odierno Ghana - il Golfo del Benin e Biafra). Tutti gli schiavi erano acquistati da proprietari africani locali e lo scambio di beni europei e asiatici (in larga parte tessuti, armi, oggetti in metallo, etc.) alimentava un grosso mercato. Gli europei, con le loro compagnie private o società privilegiate (vedi la English African Royal Company) erano dipendenti dagli africani per la consegna degli schiavi, non avendo le capacità tecnologiche e organizzative per penetrare all'interno del continente africano.[23]

Il caso degli schiavi di etnia europea[modifica | modifica wikitesto]

È poco noto che i primi schiavi deportati nelle Americhe erano di etnia europea. Essi, nella maggioranza dei casi, avevano un contratto di servitù debitoria (la stessa cui inizialmente erano sottoposti gli schiavi neri), ovvero una schiavitù dalla durata di un certo arco di tempo prestabilito, oltre il quale la persona sarebbe stata resa libera. Tuttavia spesso le persone che accettavano questi contratti non avevano libertà di scelta, o ne venivano tratti con l'inganno. Il primo documento di vendita di schiavi bianchi di cui si ha notizia fu stilato nel 1612, circa sette anni prima che i primi schiavi africani arrivassero a Jamestown in Virginia. Nel 1625 Giacomo I stabilì ufficialmente che tutti gli irlandesi detenuti nelle prigioni locali fossero inviati nelle Indie Occidentali, ed ivi venduti ai proprietari delle piantagioni. Durante questa fase, vennero deportati circa 30.000 irlandesi, che a metà del 1600 costituivano la maggioranza degli schiavi delle colonie.[24][25]

Dal 1641 al 1652 furono venduti oltre 300.000 irlandesi come schiavi, compreso un congruo numero di bambini. Nello stesso periodo 52.000 individui, soprattutto donne e bambini, furono venduti a Barbados e in Virginia.[24]

Comune era la pratica degli accoppiamenti forzati tra schiavi africani e schiave europee, col fine di risparmiare sull'acquisto di nuovi schiavi. Tale pratica fu abolita nel 1668, poiché nuoceva ai profitti delle compagnie che importavano schiavi neri dall'Africa.[24]

Gli schiavi irlandesi, cattolici, ricevevano un trattamento equivalente se non peggiore agli schiavi africani. Al momento dello sbarco, per non essere confusi coi padroni protestanti, venivano marchiati a fuoco. Essi venivano maltrattati più spesso e duramente dei neri, sia perché cattolici, sia perché costavano molto meno. Difatti, mentre i neri si dovevano acquistare dai mercanti arabi e il viaggio del trasporto era molto più lungo, i cattolici erano già residenti in Europa.[24][25] Inoltre, alla scadenza del contratto, se erano sopravvissuti, oltre a perdere ogni diritto su di loro, sarebbero stati obbligati a corrispondere una somma di denaro o altri beni equivalenti al prezzo di un piccolo appezzamento di terra, oppure un piccolo terreno o un altro pagamento in natura. A Barbados, ad esempio, nel XVIII secolo il compenso in natura poteva equivalere a 200 chili di zucchero o di tabacco oppure a 10 sterline in contanti o a 10 acri di terra.[26]

La più nota schiava cattolica è Ann Glover che nel 1680 lavorava come governante in una famiglia inglese nella cittadina di Salem. Quando i bambini di cui si occupava si ammalarono venne accusata di stregoneria. Venne bruciata sul rogo; siccome recitò il Padre Nostro in gaelico, lingua non conosciuta, venne considerata demoniaca.[24]

La Chiesa cattolica e lo schiavismo[modifica | modifica wikitesto]

Sia l'Antico Testamento - dove si danno delle regole precise di gestione dello schiavo e, nei Dieci comandamenti, si fa solo divieto di desiderare gli schiavi d'altri[Nota 3] - sia il Nuovo Testamento - dove si ribadisce la legittimità della schiavitù e il dovere di obbedienza degli schiavi[Nota 4] - consentono e normano il possesso schiavi e in seguito, Padri e Dottori della Chiesa, oltre che papi e concili, giustificheranno la schiavitù su queste basi scritturali e anche come frutto del peccato originale o della maledizione di Noè al figlio Cam[Nota 5].[27]

Nel giudizio sulla schiavitù, i primi papi e concili, insieme alle fonti scritturali bibliche e agli altri Padri e Dottori della Chiesa, considerarono anche le opere di San Tommaso d'Aquino (1225-1274), che da un lato scriveva: "... per sua natura un uomo non è destinato a usare un altro uomo come un fine"[28]. Non vi è nessun motivo che si riferisca alla natura per ammettere la sottomissione di un uomo al potere di un altro uomo riducendolo in schiavitù poiché la giusta ragione è il fondamento morale dell'autorità e non la coercizione. L'autorità giusta è quella che viene esercitata per il bene dei sudditi, quella imposta agli schiavi è invece ingiusta perché mirata solo al conseguimento del proprio utile.[29][30]

Lo stesso Tommaso, comunque, definiva[31], nella Summa Theologiae, "la schiavitù un castigo del peccato" (IIª-IIae q. 189 a. 6 ad 2.) e osservava[32]: "Perciò nella vita familiare possono esserci tre specie di rapporti: padrone e schiavo, marito e moglie, padre e figlio. E rispetto a tutti questi rapporti l'antica legge ha dato opportuni precetti. [...] Quindi è permesso percuotere soltanto a chi ha un potere sulla persona che viene percossa. E poiché il figlio è sotto il potere del padre, e lo schiavo sotto quello del padrone, il padre e il padrone hanno rispettivamente la facoltà di percuotere il figlio e lo schiavo, allo scopo di correggerli e di educarli. [...] La schiavitù è una condizione corporale, essendo lo schiavo uno strumento di lavoro per il padrone. Perciò la prole quanto a libertà o schiavitù segue la condizione della madre.".

Tommaso d'Aquino, nella Summa Theologiae, giustificava quindi la schiavitù e gli stessi domenicani italiani che curarono una traduzione dell'opera "sembrano imbarazzarsi, se osservano: «Dobbiamo riconoscere che lo stesso San Tommaso non è arrivato a ribellarsi a questa innegabile iniquità che l'antico paganesimo trasmise alla società medioevale cristianizzata»"[33].[27]

Anche Sant'Agostino (354-430) scriveva: "Si deve capire che a buon diritto la condizione servile è stata imposta all'uomo peccatore. [...] Dunque prima causa della schiavitù è il peccato per cui l'uomo viene sottomesso all'uomo con un legame di soggezione, ma questo non avviene senza il giudizio di Dio, nel quale non v'è ingiustizia"; e richiamando le Lettere di Paolo di Tarso: "Ebbene non sei diventato cristiano perché ti rifiutassi di servire. [...] Anche questo insegnava [Paolo di Tarso]: Obbedite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore nella semplicità del vostro cuore" e "Perciò l'Apostolo [Paolo di Tarso] consiglia anche che gli schiavi siano sottomessi ai loro padroni e prestino servizio in coscienza con buona volontà".[34]

San Basilio di Cesarea nel 370 ca scriveva: "Coloro che sono schiavi, sotto il giogo, e fuggono da qualche comunità, bisogna rimandarli ai loro padroni, dopo averli ammoniti e resi migliori, imitando così il beato Paolo [Paolo di Tarso] che, dopo aver generato Onesimo mediante il vangelo, lo rimandò a Filemone, avendolo pienamente convinto che il giogo della schiavitù, portato in modo gradito a Dio, rende degni del regno dei cieli".[35]

San Giovanni Crisostomo nel IV sec, invece, consigliava solo di limitare il numero di schiavi, al massimo a due, per non ostentare la ricchezza.[36]

Attraverso i secoli, vari concili e papi, richiamando tali basi scritturali e patristiche, decretarono poi la legittimità della schiavitù e nel Medioevo durante i regni romano-barbarici e fino all'epoca Carolingia, ovvero in piena età cristiana, la schiavitù e il relativo commercio erano ancora più fiorenti che alla fine dell'impero romano.[37]

Ad esempio, il Concilio di Granges del IV sec sanciva: "Se qualcuno sotto il pretesto della pietà, insegna ad uno schiavo a disprezzare il suo padrone e a rifiutare di servirlo, invece che restare un servo pieno di buona volontà e di rispetto, sia scomunicato".[36]

Papa San Leone Magno (390-461) lamentava invece: "Certi individui, che non sono riusciti a ottenere la libertà dai loro padroni, vengono promossi all'alto ufficio di sacerdote, come se un miserabile schiavo fosse degno di un tale onore".[38]

Qualche altro religioso cercava di opporsi, come San Patrizio (385-461), patrono d'Irlanda, che divenne noto per la sua ferma condanna alla pratica della schiavitù.[39]

Il concilio di Epaon, canone VIII, nel 517, invece sanciva: "Non sia concesso all'abate manomettere [liberare] gli schiavi donati ai monaci. Riteniamo infatti ingiusto che, applicandosi i monaci alla quotidiana occupazione rurale, i loro schiavi beneficino dell'ozio della libertà".[40]

Papa San Gregorio Magno (540-604) - che aveva parecchi schiavi alle sue dipendenze, data ormai la vastità delle terre appartenenti alla Chiesa - era soprattutto preoccupato di non perdere questa forza lavoro gratuita; scriveva infatti: "... abbiamo inoltre ordinato di ricercare tutti gli schiavi fuggitivi appartenenti alla Chiesa e di recuperare con cautela, prontezza ed energia tutta la terra da qualcuno [schiavo] occupata illegalmente" e, in merito ad un suo schiavo fuggito, "... affinché si eserciti ogni possibile controllo sulla moglie e sui figli dello stesso schiavo e ciò si faccia con ogni sollecitudine sicché quello, arrivando, venga arrestato e subito da persona fidata, messe le sue cose su una nave, in qualsiasi modo venga qui rispedito".[41]

Il Concilio di Toledo del 694 sancì la schiavitù per gli Ebrei - una delle molteplici persecuzioni della Chiesa nei confronti del popolo ebraico[Nota 6] - con la confisca dei loro averi[Nota 7] e il battesimo coatto dei loro bambini.[42]

Nel IX sec l'abate benedettino Regino di Prüm invitava i vescovi a preoccuparsi della condotta dei possessori di schiavi per escludere dalla comunione per due anni chi uccideva uno schiavo senza valido motivo.[43]

Il Concilio di Altheim del 916 assimilava lo schiavo fuggitivo al chierico che abbandona la propria chiesa, colpendo entrambi con l'anatema.[43]

Il Concilio Toledo (Spagna) VII sec, il Concilio Goslar (Germania) del 1019 e il Concilio di Pavia del 1022, presieduto da papa Benedetto VIII, sono tra quelli che sancirono la schiavitù (a favore della Chiesa) per i chierici che violavano il celibato ed estesero la schiavitù stessa anche alle loro donne e ai loro figli nati dal rapporto peccaminoso.[44]

Vari papi ordinarono poi la schiavitù anche per i non cristiani o i nemici della Chiesa; ad esempio, papa Alessandro III nel canone 27 del Concilio Lateranense III del 1179 sanciva la schiavitù contro i nemici dei cristiani; papa Niccolò V nel 1452 con la bolla Dum Diversas autorizzava i re di Portogallo a conquistare saraceni e pagani per ridurli alla schiavitù perpetua[Nota 8] (Papa Callisto III con la bolla Inter caetera nel 1456 ribadì quanto stabilito da Niccolò V e altrettanto fecero i papi Sisto IV nel 1481, con bolla Aeterni regis, e Leone X nel 1514, con Precelse denotionis); ancora papa Niccolò V nella bolla Romanus Pontifex del 1454 riteneva che schiavizzare gli infedeli fosse "pia e nobilissima opera, degna di essere ricordata in ogni tempo [...] un compito che concerne Dio stesso, la sua fede e la Chiesa Universale"; papa Sisto IV con la Scomunica nel 1483 ordinava di far schiavi i nemici di Venezia.[45]

La scoperta del Nuovo Mondo pose nuovi problemi teologici alla Chiesa. «Già la stessa esistenza della popolazione americana su terre così lontane da ogni altro continente conosciuto faceva sorgere la questione di spiegarne l'origine e il passaggio sul Nuovo Mondo in maniera conforma al racconto della Genesi...» e d'altra parte veniva a mancare «...quella che era stata una convinzione unanime dei teologi medioevali che cioè non esistesse alcun paese al mondo in cui il Vangelo non fosse stato predicato»[46]

Si trattava di stabilire «quali possibilità di salvezza avesse l'uomo virtuoso rimasto nell'ignoranza della religione».[47]

La Chiesa rispose sostenendo che anche i popoli rimasti fuori della Chiesa potevano partecipare della salvezza grazie all'assistenza diretta dell'Onnipotente. Il che voleva dire affermare la fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini e di tutte le nazioni, così come avrebbe sostenuto il frate Bartolomé de Las Casas, che difendendo l'indigeno americano difendeva l'uomo in quanto tale.[48]

I "conquistadores", comunque, accompagnati da «individui di virtù riconosciuta, col timor di Dio [ovvero i missionari] allo scopo di istruire voi nella fede cattolica e ispirare a voi il desiderio dei buoni costumi»[49], adottarono da subito metodi spietati[Nota 9]. Tali violenze sono anche testimoniate dal Requerimiento, un'intimazione giuridica redatta dai sovrani spagnoli con l'avallo della Chiesa e fondato su motivazioni religiose[Nota 10], peraltro letto in spagnolo o in latino, quindi incomprensibile agli indios, dove veniva fra l'altro affermato[50]: "Con ciò garantisco e giuro che, con l'aiuto di Dio e con la nostra forza, penetreremo nella vostra terra e condurremo guerra contro di voi [...] per sottomettervi al giogo e al potere della Santa Chiesa [...] infliggendovi ogni danno possibile e di cui siamo capaci, come si conviene a vassalli ostinati e ribelli che non riconoscono il loro Signore e non vogliono ubbidire, bensì a Lui contrapporsi [...] vi sottometterò al giogo e all'obbedienza della Chiesa e di Loro Altezze [i reali di Spagna], e catturerò voi stessi e le vostre donne e figli e vi farò schiavi e come tali vi venderò; e disporrò di voi". Il Requerimiento fedelmente ricalcava le bolle dei papi Nicolò V e Alessandro VI sulla donazione papale e lo sfruttamento delle terre[Nota 11] e, come ricorda anche Umberto Eco[51]: "La logica argomentativa iniziale del documento in questione si fonda su motivazioni religiose [...] gli indiani possono scegliere solo fra le due posizioni di inferiorità: o si sottomettono di loro volontà e diventano servi, oppure vengono sottomessi con la forza e ridotti in schiavitù.".

In seguito, anche per intercessione dello stesso Bartolomé de las Casas, gli schiavi iniziarono ad essere invece importati dall'Africa[Nota 12], in sostituzione o in ausilio agli indios americani, dando inizio ad una tratta sanguinosa che per secoli coinvolse decine di milioni di neri africani.[52] In merito agli schiavi africani, la riluttanza a lavorare con zelo in condizioni di schiavitù era addotta come prova della loro inadeguatezza - stante anche la prova scritturale della Maledizione di Noè al figlio Cam, i cui discendenti erano appunto gli africani[Nota 13] - e si pensava che l'asservimento li avrebbe abituati ai benefici effetti di una vita faticosa e regolare, preparandoli a ricevere il dono divino del messaggio cristiano. Persino il vescovo di Darien ebbe a dichiarare nel 1519 che gli amerindi erano "a mala pena uomini e la schiavitù è il mezzo più efficace ed in realtà l'unico utilizzabile con loro".[53] Secondo Scamell queste considerazioni che possono meravigliare chi consideri lo spirito ecumenico di fratellanza affermato dal cristianesimo, ma sono giustificate storicamente dalla cultura del tempo, in cui i vagabondi erano marchiati e gli eretici torturati o arsi vivi. Sarebbe stato perciò naturale che non si sollevassero serie obiezioni ad analoghi trattamenti inflitti ai neri, ritenuti altrettanto recalcitranti.[54]

Questo non impedì che, dopo la scoperta del Nuovo Mondo che entrò a far parte dell'Impero spagnolo, Carlo V proibisse la schiavitù formalmente in tutto l'Impero nel decreto del 1526, su parere del Consiglio Reale delle Indie, istituito per la protezione degli Indios, basandosi sulla bolla papale, fino ad allora disattesa, Sicut Dudum del 1435 emessa da papa Eugenio IV (e che seguiva la precedente Creator Omnium del 1434) dopo la colonizzazione spagnola nel 1430 delle Isole Canarie con l'asservimento della popolazione locale.[55]

Il 2 giugno del 1537 anche papa Paolo III, nella sua bolla "Veritas Ipsa" detta anche "Sublimis Deus" indirizzata al cardinale Juan Pardo de Tavera, arcivescovo di Toledo, dichiarava che gli Amerindi «veros homines esse» ("gli indios sono uomini veri") e scomunicava tutti coloro che avessero ridotto in schiavitù gli indios o li avessero spogliati dei loro beni.[56]

L'annientamento degli indios proseguì comunque e fu non solo fisico ma anche culturale, per evangelizzarli come prescritto dalla Chiesa.[57] Ancora nel 1550 Juan Gines de Sepulveda, cappellano dell'imperatore di Spagna Carlo V, scriveva[58]: "A pieno diritto questi barbari vengono messi sotto la giurisdizione dei cristiani. Essi infatti sono privi di cultura, senza discernimento e contaminati da numerosi vizi. È consentito ai cristiani di perseguire con le armi [gli] idolatri anche per disposizione papale. Coloro che adorano gli idoli violano nel modo più grave la legge naturale: dunque è giusto che siano costretti con le armi dai cristiani al fine di farli vivere, sotto il loro dominio, secondo i dettami della natura. E che Dio non sia bestemmiato e offeso dal loro culto idolatrico.". Anche successivamente, a fine cinquecento, molteplici sono le testimonianze di religiosi, come il francescano Geronimo de Mendieta[59] che scriveva "Satana è ormai espulso da quest'isola [Hispaniola] [...] ora la maggioranza degli indiani è morta [...] Chi vorrà mai negare che usare la polvere da sparo contro i pagani è come offrire incenso a Nostro Signore?" o il dominicano Diego Duran[60]: "questi indiani sono giudei e derivano da essi [...] Non potendo più sopportare le loro abominazioni e azioni nefande e idolatre Dio abbia introdotto gente straniera [i missionari cristiani], come aquila che viene dai confini della terra, che li distrusse e consumò senza nessuna pietà [...] vediamo compiute in queste misere popolazioni tutte le pene, afflizioni e castighi che hanno meritato per le loro malefatte [...] Gli indiani non troveranno Dio finché non saranno strappate le radici, e persino l'ultimo ricordo, dell'antica religione".

Nel 2017 un approfondito progetto di ricerca sulla storia della schiavitù, durato 65 anni, da parte dell'Accademia delle Scienze di Magonza e, lo stesso anno, la pubblicazione delle ricerche dello studioso e sacerdote cattolico nigeriano don Pius Adiele Onyemechi - che lavorò su fonti originali nell’Archivio Segreto Vaticano e negli archivi di Lisbona - delinearono ulteriormente i contorni di questa millenaria tragedia e il coinvolgimento della Chiesa nella stessa.

"«La Chiesa», spiega il religioso [don Pius Adiele Onyemechi][Nota 14], «ha abusato del passo biblico contenuto nel capitolo 9 della Genesi[61]», in cui si afferma che tutti i popoli della terra discendono dai figli di Noè: Sem, Cam e Iafet. Dopo il diluvio, Cam rivelò ai fratelli di aver visto il padre giacere ubriaco e nudo. Noè maledisse Cam insieme a tutti i suoi discendenti, condannandoli a diventare servi di Sem e Iafet. La Chiesa allora affermò che gli africani sarebbero i discendenti di Cam. Pio IX, ancora nel 1873, inviterà tutti i credenti a pregare affinché sia scongiurata la maledizione di Noè pendente sull’Africa [...] «I papi hanno abusato della Bibbia per lucrare sul traffico di schiavi»".

I recenti e approfonditi studi citati analizzano poi il comportamento di vari papi: a metà del XV secolo il papa portoghese Niccolò V concesse al suo Paese di origine il diritto di evangelizzare, conquistare e deportare «in schiavitù perenne» gli africani, bollati come nemici della Cristianità insieme ai saraceni; i successori Callisto III, Sisto IV, Leone X e Alessandro VI non fecero altro che confermare e ampliare i diritti concessi al Portogallo; altri Pontefici (Paolo III, Gregorio XIV, Urbano VIII, Benedetto XIV) nelle loro Bolle ufficiali si schierarono contro la schiavitù degli indiani d’America, ma non contro quella degli africani. Dallo schiavismo la Chiesa ha avuto un concreto ritorno economico. Attivissimi i missionari portoghesi e soprattutto i gesuiti, che compravano gli schiavi per impiegarli nelle loro piantagioni in Brasile e nel Maryland. «Solo nel 1839 la Chiesa ha riconosciuto gli africani come esseri umani al pari di tutti gli altri», ricorda ancora lo storico di origine nigeriana. Lo sancì una Bolla di papa Gregorio XVI (In Supremo), in verità piuttosto tardiva: i commerci di schiavi erano stati già aboliti da quasi tutti gli Stati tra 1807 e 1818 e gli Inglesi ne avevano preso le distanze sin dalla fine del Settecento[Nota 15]. Da osservare infine come fu peraltro la Chiesa a giocare il ruolo decisivo, raccomandando a sovrani e imperatori di «preferire» schiavi africani. Lo fecero vescovi e perfino Papi come Paolo V.[62]

Il dibattito sull'abolizionismo[modifica | modifica wikitesto]

Nonostante le leggi protettive delle popolazioni d'America lo sfruttamento degli Indios continuò al punto che fin dal 1516 Bartolomé de Las Casas, per evitarne l'estinzione totale, si era fatto promotore del trasferimento in America delle popolazioni indigene dell'Africa e ciò veniva auspicato anche per motivazioni economiche, in quanto i neri apparivano assai più idonei a resistere alle fatiche.

Era chiaro anche che con i massacri degli Indios:

«Vostra Maestà e la sua reale corona perdono grandi tesori e ricchezze che in tutta giustizia potrebbero ottenere, tanto dai vassalli indiani, quanto dalla popolazione spagnola, che se lasciasse vivere gli indiani, diverrebbe grande e potente, il che non sarà possibile se gli indiani muoiono»

Si stabilì così che ad ogni colono spagnolo fosse concesso il diritto di importare dodici neri africani con l'obbligo di liberare e rimandare i suoi indiani ai loro villaggi e a quello che rimaneva delle loro terre.

«Di questo consiglio il prete Las Casas si pentì grandemente, poiché poté vedere e constatare che la cattività dei Negri è altrettanto ingiusta che quella degli Indiani... che l'ignoranza in cui si trovava e la sua buona volontà lo facciano perdonare dal giudizio divino...[64]»

La Brevissima relazione sulla distruzione delle Indie occidentali che il Las Casas inviò al re di Spagna nel 1542, denunciando il genocidio degli Indios, causò l'accesa reazione dei coloni che, accusandolo di aver tradito la sua razza e la sua religione, lo costrinsero a lasciare la sua diocesi di Chiapas e a ritornare in Spagna.

Le tesi di Juan Ginés de Sepúlveda[modifica | modifica wikitesto]

Di fronte alla relazione di B. De Las Casas, la Spagna fu scossa da un vasto dibattito tra i sostenitori della schiavitù e gli "abolizionisti". A sostegno dei primi il sacerdote, cappellano dell'imperatore di Spagna Carlo V e cronachista imperiale Juan Ginés de Sepúlveda[65], scrisse nel 1547 un Trattato sopra le giuste cause della guerra contro gli indi[66]

Secondo Sepúlveda, rifacendosi anche all'autorità di Aristotele, gli Indios non sono uomini ma omuncoli, servi per natura. La loro essenza umana è tale da destinarli inesorabilmente a divenire schiavi. Essi nascono come servi in potenza che diverranno prima o poi schiavi in atto e che proprio «per la loro condizione naturale, sono tenuti all'obbedienza, in quanto il perfetto deve dominare sull'imperfetto.». Le prove di questa loro inferiorità naturale risiedono nel fatto che essi sono privi di cultura e di leggi scritte, che per loro ignavia si sono lasciati conquistare da un così piccolo numero di spagnoli e che infine anche quelli ritenuti i più civili tra loro, gli Aztechi, eleggono i loro re invece di più civilmente designarli per successione ereditaria.

«Le idee esposte da Sepúlveda» scrisse Laurette Séjourné, archeologa ed etnologa francese «furono biasimate dalle autorità stesse che avevano sollecitato l'aiuto del casista e il manoscritto fu successivamente rifiutato dal Consiglio delle Indie e dal Consiglio Reale, dopo che le venerabili Università di Salamanca e di Alcalá ebbero dichiarato l'opera indesiderabile «per la sua dottrina malsana»[67][Nota 16].

Nonostante la dichiarata buona volontà del governo spagnolo per un umano trattamento degli Indios, nella pratica il sistema dell'encomienda non funzionò. Innanzitutto il criterio dell'assegnazione ai coloni spagnoli non solo della piena disponibilità della terra ma anche degli indios che vi risiedevano, con l'obbligo teorico dell'assistenza e della conversione al cristianesimo, costituiva una premessa dello schiavismo.[68]

Inoltre, data l'impossibilità di applicare il sistema feudale alle popolazioni americane, l'ipotetico diritto dell'indio, vittima di angherie e crudeltà, di chiedere giustizia ad un'autorità superiore a quella del colono suo padrone, era possibile solo con un appello diretto al lontanissimo imperatore in Spagna o al Consiglio reale e supremo delle Indie, corte suprema di giustizia per tutte le cause civili e penali dei regni americani.[69]

Le riduzioni gesuite[modifica | modifica wikitesto]

I gesuiti, avevano cercato di contrastare l'usanza dello schiavismo tra i coloni tramite il sistema delle reducciones, con il quale si sottraevano agli schiavisti gli indios organizzandoli in villaggi dove essi, guidati paternalisticamente dagli stessi gesuiti, potessero governarsi autonomamente. Un'organizzazione questa dei gesuiti che non fu invece adottata nelle colonie inglesi e in quelle protestanti.[70]

Gli indigeni erano esenti dalla giurisdizione dei funzionari regi e dipendevano direttamente dal viceré; erano liberi da ogni servitù e dovevano solo pagare un tributo al governo di Madrid (una certa quantità di mate). A sud del Brasile, unendo una trentina di reducciones i gesuiti, nel 1609, avevano proclamato la repubblica Gesuitica del Paraguay in un territorio grande due volte la Francia.[71] Qui venivano favoriti non solo l'artigianato, la manifattura e le costruzioni, con la fondazione di nuove località con edifici imponenti e strade lastricate, ma anche l'arte, come testimoniava la presenza di orchestre sinfoniche composte da soli indigeni.[72] Gli indios vivevano da uomini liberi e si era sperimentato un governo rappresentativo dello stato. Era questo il tentativo di creare una civiltà cristiana tipicamente indiana, per favorire la pace e la convivenza tra gli spagnoli, i portoghesi e i locali, come affermava, nel 1609, il superiore dei gesuiti Antonio Ruiz de Montoya.[72]

I gesuiti si trasformarono dunque in latifondisti, controllando nel 1700 circa un terzo delle terre produttive delle Americhe. Nei loro campi lavoravano, secondo le modalità tipiche dell'economia coloniale iberica, mille indios ogni centocinquanta schiavi neri.[73]

Nel XVIII secolo risolta la rivalità tra spagnoli e portoghesi accordatisi con il Trattato di Madrid, con cui i territori ad est del fiume Uruguay passavano al dominio portoghese in cambio della Colonia del Sacramento e delle Filippine e avvalendosi anche del fatto che la Chiesa si trovasse ideologicamente sotto scacco per i diffusi ideali laici illuministici costrinsero gli indigeni ad abbandonare le Missioni e a conquistare con la forza le terre delle reducciones. Imposero anche l'espulsione dei gesuiti, che schieratisi a fianco degli indios vennero bollati come traditori, non solo dai coloni ma anche dai loro sovrani che li esiliarono nel 1767 negli stati pontifici.[Nota 17][74]

Bolle ed atti papali contro la schiavitù[modifica | modifica wikitesto]

Le dichiarazioni papali contro la schiavitù di indios americani e neri africani contenute nelle varie bolle, comunque, non furono mai una condanna generale della schiavitù stessa.

Ad esempio, papa Urbano VIII, pochi anni prima della bolla Commissum Nobis (1639), in cui proibiva lo schiavismo in Sudamerica, dava disposizioni per l'acquisto di schiavi per il Palazzo apostolico; così ancora fino alla metà XIX sec[Nota 18], nello Stato pontificio continuarono commercio e sfruttamento degli schiavi; anche nelle Americhe la schiavitù dei neri, a fine '600, era ancora regolamentata dalla Chiesa (Statuto degli Schiavi del 1685).[75]

Anche papa Paolo III, che aveva condannato il commercio degli schiavi con la bolla Veritas Ipsa (1537) - dalla quale restarono comunque esclusi, ancor fino al 1839, gli africani - pochi anni dopo nel 1549 (con motu proprio: Sopra il tener schiavi e schiave in Roma) autorizzava l'uso di schiavi, per le nobili famiglie romane, a fine di "pubblico utile et bene", mentre già nel 1538, a seguito dello scisma religioso e relativa scomunica di re Enrico VIII d'Inghilterra, chiedeva la riduzione in schiavitù degli inglesi che lo sostenevano.[76]

Papa Eugenio IV (1431-1447) prima della scoperta delle Americhe, con la bolla Sicut Dudum del 1435 indicò l'atteggiamento del papato verso le popolazioni indigene (in questo caso i popoli delle Isole Canarie). In essa infatti si ordinava, sotto pena di scomunica, a chi era coinvolto nello schiavismo, che entro 15 giorni dalla ricezione della bolla si doveva «riportare alla precedente condizione di libertà tutte le persone di entrambi i sessi una volta residenti delle dette Isole Canarie, queste persone dovranno essere considerate totalmente e per sempre libere («ac totaliter liberos perpetuo esse») e dovranno essere lasciate andare senza estorsione o ricezione di denaro».[77]

Altro documento è la bolla Veritas Ipsa conosciuta anche come Sublimis Deus del 2 giugno 1537 emanata da papa Paolo III che proclamava «Indios veros homines esse» ("gli indios sono uomini veri") e scomunicava tutti coloro che avessero ridotto in schiavitù gli indios o li avessero spogliati dei loro beni.[78]

Nell'anno 1639, papa Urbano VIII ascoltando la richiesta dei gesuiti del Paraguay, emise la bolla Commissum Nobis, che ribadiva la scomunica di Paolo III, proibendo in modo assoluto «di ridurre in schiavitù gl'Indiani occidentali o meridionali; venderli, comprarli, scambiarli o donarli: separarli dalle mogli e dai figli; spogliarli dei loro beni; trasportarli da un luogo ad un altro; privarli in qualsiasi modo della loro libertà; tenerli in schiavitù; favorire coloro che compiono le cose suddette con il consiglio, l'aiuto e l'opera prestati sotto qualsiasi pretesto e nome, o anche affermare e predicare che tutto questo è lecito, o cooperare in qualsiasi altro modo a quanto premesso».[79]

Nel 1741, papa Benedetto XIV emanò la bolla Immensa Pastorum con la quale si vietava che i popoli indigeni delle Americhe e di altri paesi fossero asserviti[80]. Papa Gregorio XVI nel 1839 con la bolla In Supremo Apostolatus ribadiva, nel solco tracciato dai precedenti pontefici, la solenne condanna verso la schiavitù e la tratta degli schiavi.[81]

Un atteggiamento favorevole all'abolizione dello schiavismo è rintracciabile in età moderna nei papi Pio II, Pio VII e Gregorio XVI, che condannò apertamente nel breve In Supremo Apostolatus (3 dicembre 1839) il traffico dei neri. «Né manchi una simil lode [quella dell'abolizionismo] ad altri romani pontefici Paolo III che si adoperò efficacemente a pro della libertà degli indigeni dell'America...» e ancora papa Alessandro III (secolo XII) e molto tempo prima papa Gregorio I.

Giacomo Martina[Nota 19] nell'opera dedicata a Pio IX (3 voll., 1974-90) a proposito del contrasto fra abolizionisti e schiavisti scrive:

«Pio IX fu sostanzialmente favorevole ad una graduale evoluzione della schiavitù e contrario ad una abolizione immediata... esortò l’episcopato ad evitare ogni discussione sul problema della schiavitù ed intervenne solo due volte... per disapprovare più o meno esplicitamente le due tesi opposte degli abolizionisti e dei conservatori.[82]»

Lo stesso Pio IX - nell'Instructio 1293, redatta il 20 giugno 1866[Nota 20] - riconosceva comunque esplicitamente una giustificazione teologica alla schiavitù, con riferimento a fonti scritturali e patristiche: "La schiavitù in quanto tale, considerata nella sua natura fondamentale, non è del tutto contraria alla legge naturale e divina. Possono esserci molti giusti titoli alla schiavitù e sia i teologi che i commentatori dei canoni sacri vi hanno fatto riferimento. Non è contrario alla legge divina che uno schiavo possa essere venduto, acquistato, scambiato o regalato.".[83]

Nel 1888 papa Leone XIII scrisse a tutti i vescovi del Brasile affinché eliminassero completamente la schiavitù dal loro paese dopo aver perorato in quello stesso anno la causa del cardinale Charles Lavigerie[84] che fondò a Bruxelles, l'associazione "Anti-Slavery Society" per raccogliere fondi a favore degli antischiavisti e le loro battaglie.

Bolle e atti papali in favore della schiavitù[modifica | modifica wikitesto]

Alcuni papi emisero bolle favorevoli alla riduzione in schiavitù dei professanti la fede dell'Islam e dei pagani in generale.[55] Nel 1452, l'anno precedente la conquista di Costantinopoli da parte degli ottomani, papa Niccolò V (1447-1455) promulgò la bolla pontificia Dum Diversas, con la quale autorizzava il Re del Portogallo a ridurre in schiavitù Saraceni, pagani e non credenti in generale; nel 1454, con la bolla Romanus Pontifex, Niccolò conferma questo diritto e vi aggiunge quello di commerciare gli schiavi. Tali concessioni furono confermate da diversi papi: da Callisto III nel 1456 (bolla Inter Caetera, che permetteva ai Portoghesi di ridurre in schiavitù gli abitanti dell'Africa occidentale) e da Sisto IV nel 1481 (bolla Aeterni regis).

Il pontefice spagnolo Alessandro VI garantì anche agli Spagnoli le stesse concessioni fatte da Niccolò V ai Portoghesi, per mezzo di tre bolle promulgate nel 1493, Eximiae devotionis, Inter Caetera (bolla distinta da quella del 1456 di Callisto III), e Dudum Siquidem.

Nel 1488, papa Innocenzo VIII accettò il dono di cento schiavi da parte di Ferdinando II d'Aragona, e li distribuì tra i cardinali e la nobiltà romana.[85]

La Santa Inquisizione[modifica | modifica wikitesto]

Per chiarire la questione della schiavitù in ambito cattolico la Santa Inquisizione, cioè l'Inquisizione romana, il 20 marzo 1686 pubblicò un testo sotto forma di questionario con risposte che non permetteva nessuna ambiguità:

«• È permesso catturare con la forza e ingannare negri o altri indigeni che non hanno fatto male a nessuno? Risposta: NO.

• È permesso comprare, vendere o fare contratti riguardanti negri o altri indigeni che non hanno fatto male a nessuno e sono stati catturati con la forza e con l'inganno? Risposta: NO.

• I possessori di negri o altri indigeni che non hanno fatto male a nessuno e sono stati catturati con la forza e con l'inganno sono tenuti a lasciarli liberi? Risposta: SÌ.

• I catturatori, acquirenti e possessori di negri o altri indigeni che non hanno fatto male a nessuno e sono stati catturati con la forza e con l'inganno sono tenuti a dar loro compensazione? Risposta: SÌ.»

Colonialismo europeo e schiavitù[modifica | modifica wikitesto]

Commercio triangolare: la tratta occidentale[modifica | modifica wikitesto]

Né in America settentrionale, né in America meridionale fu possibile sfruttare la mano d'opera locale durante il periodo del colonialismo europeo.!! Gli indios sudamericani non avevano i requisiti fisici necessari per svolgere i lavori più pesanti e non avevano resistito alle epidemie di vaiolo introdotte dagli spagnoli. I neri d'Africa costituivano da questo punto di vista una preferibile alternativa. Venivano catturati o acquistati direttamente sul posto, con la complicità di potentati locali, oppure acquistati da mercanti arabi.

Il contesto più ampio in cui si introduceva la tratta degli schiavi era quello del cosiddetto commercio triangolare che, a partire dal XVII secolo fin quasi al termine del XIX secolo, ruotava tra i vari continenti affacciati sull'oceano Atlantico su grandi e moderne navi. Una volta comprati o catturati, gli schiavi attraversavano l'oceano stivati sulle navi negriere in condizioni disumane (con un'alta percentuale di decessi dovuta sia agli enormi patimenti e soprusi, che ai suicidi e talvolta alle uccisioni in seguito a disperati tentativi di rivolta) verso il continente americano per svolgere pesanti lavori principalmente agricoli. Dall'Europa alcuni prodotti tessili venivano poi esportati, per esser barattati con nuovi schiavi. Scopo dell'immensa rotazione era anche quello di creare ricchezza pagando i mercanti di schiavi africani con merce di poco valore, ma tecnologicamente abbastanza interessante (forbici, bigiotteria, stoffe ecc.).[90]

Questo sistema conosceva una triste e ricca gamma di variazioni: ad esempio, dall'Africa gli schiavi raggiungevano i paesi dell'America Latina e lavoravano per l'agricoltura, la quale forniva zucchero da esportare in Nordamerica. Dal Nordamerica, i beni prodotti con queste risorse (ad esempio i liquori come il rum) attraversavano l'Atlantico, venendo trasportati dal nuovo mondo: essi erano destinati ai mercanti di schiavi in Africa o alla vendita in Europa, e così si chiudeva il ciclo. Quest'ultimo aveva una durata annuale. Ogni percorso veniva coperto da navi diverse.

La fonte principale di manodopera era la cosiddetta Costa degli Schiavi, la zona rivierasca dell'Atlantico compresa tra la foce del Niger e il regno del Dahomey, la quale trovava il proprio bacino di rifornimento in tutta l'area a sud del Sahara estesa fino al Sudan (Darfur), che è stata definita in epoca moderna Sahel.

Questo bacino di manodopera è stato attivato nel VII secolo, in seguito all'invasione arabo-islamica, la cui cultura praticava lo schiavismo, anche se gli imperi dell'Africa occidentale (Songhay, Borno, e Hausa) già praticavano la schiavitù.[91] Dal punto di vista sociale, la detenzione ed il commercio degli schiavi fiorirono proprio anche perché in Africa erano attività legali: a partire dalla Costa degli schiavi si sviluppò un ricco commercio che esportava manodopera in diverse direzioni. Una parte degli schiavi era infatti destinata al mercato interno africano: soprattutto, era in voga l'esportazione di schiavi destinata ai porti mediterranei dell'Africa del Nord. Il trasporto passava legalmente per il deserto del Sahara formando la cosiddetta tratta orientale.[90]

Nonostante il commercio fosse in buona parte legale, la Chiesa Cattolica condannava l'intero commercio costruito dagli europei (che facevano uso della cosiddetta tratta occidentale, cioè quella atlantica) attraverso l'emissione di bolle papali. Si ricordano la Sublimis Deus di Papa Paolo III del 2 giugno 1537 relativa non solo ai nativi americani ma a tutti i popoli, quella di Papa Urbano VIII emessa nel 1639 che riaffermava la precedente bolla di Paolo III, quella di Papa Benedetto XIV la Immensa Pastorum principis del 22 dicembre 1741. Si posero in questo modo delle primitive basi a quella che sarebbe diventata una lunga contestazione. In particolare il forte impegno dei Gesuiti contro la schiavitù ne provocò nel 1767 l'espulsione da tutto il Nuovo Mondo anche per aver dato vita ad autonome comunità di nativi molto avanzate.

Il commercio degli schiavi sulla tratta occidentale era controllato da compagnie francesi, olandesi, tedesche ed inglesi. Fra tutte spiccava la English Royal African Company, che vendeva schiavi alle colonie più disparate.[92] Di questo enorme movimento, la traccia più appariscente rimasta fino al giorno d'oggi è la mescolanza di etnie e lingue sul continente americano. Il commercio di schiavi diede il via al fenomeno dei corsari inglesi dalla seconda metà del XVI secolo, spesso in chiave antispagnola, a partire dai Sea Dogs.

Il commercio degli schiavi sulla tratta orientale era controllato dal mondo arabo-islamico; questa tratta ha lasciato scarse tracce al giorno d'oggi, in quanto gli schiavi venivano castrati, impedendo così il perpetuarsi della prole.

Gli schiavi e le schiave erano impiegati in primo luogo nel sistema economico della piantagione, che nel corso del settecento conobbe un ulteriore sviluppo, a causa della domanda europea di beni di consumo voluttuario.[93] Queste piantagioni erano in primo luogo volte a produrre zucchero, caffè, cacao e tabacco, ma anche indaco e cocciniglia. Barbados diventò il luogo di massima produzione di zucchero e ciò si accompagnò all'aumento degli schiavi: al 1680 vi erano 38.000 schiavi quando solo a metà secolo ve ne erano 5.680. Vi erano più di 350 aziende zuccheriere e 175 erano quelle con almeno 60 schiavi alle dipendenze. La piantagione di zucchero si diffuse anche in Giamaica e, poi, anche nelle isole francesi di Martinica e Guadalupa. Il caffè era invece prodotto a Santo Domingo e Cuba: nell'isola si passò da 10.000 schiavi a inizio settecento a 65.000 alla fine del secolo, con circa un terzo impiegato ora nella produzione di zucchero. Le colonie inglesi del Nord America, invece, si specializzarono nella produzione di tabacco: la Virginia e la Carolina del Sud passarono da 40.000 schiavi di inizio settecento a 698.000 di fine secolo.[94] Un altro ambito d'impiego era nel settore minerario. Le miniere di argento prima e oro poi (dopo la scoperta dei giacimenti brasiliani a Oto Portu nel Minas Gerais, di Bahia o del Mato Grosso) provocarono l'arrivo di più di 50.000 schiavi per estrarre i minerali dalle montagne.

Perdurare dello schiavismo nei paesi americani[modifica | modifica wikitesto]

In America, il sistema dello schiavismo basato sul commercio triangolare poté sopravvivere all'epoca d'oro del colonialismo. Nella tabella sottostante, si nota come il fenomeno dopo il Seicento durò ancora per secoli. L'anno indica l'epoca in cui lo schiavismo fu abolito. Alcuni paesi (Cuba, Canada), non avevano, all'epoca, raggiunto la piena sovranità.

*: Abolizione iniziata alla fine del Settecento sotto l'amministrazione di Sir John Graves Simcoe (Alto Canada).

**: Data dell'abolizione a livello federale sancita dalla Costituzione dopo la guerra civile americana. Svariati stati federali avevano sancito l'abolizione a livello locale tra il 1777 ed il 1864.

L'abolizionismo[modifica | modifica wikitesto]

L'abolizione della schiavitù è stato un processo secolare. Sebbene vi siano stati precedentemente episodi di critica della schiavitù e di liberazioni di schiavi, la schiavitù fu messa efficacemente in discussione in Europa nell'alto medioevo dai re cristiani che la proibirono nei propri regni su intervento diretto della Chiesa che estese, attraverso interventi e bolle papali, i sacramenti a tutti gli schiavi, tanto che per la fine del X secolo la schiavitù era sparita dall'Europa. Questo riguarda soprattutto la condizione di schiavitù dei cristiani. Nelle colonie del Nuovo Mondo (le Americhe) la tradizione schiavista continuava e fu messa in discussione dal papa Paolo III nel XVI secolo che raccoglieva la tradizione antischiavista dei suoi predecessori (dalla bolla papale Sicut Dudum di Eugenio IV a quelle di Pio II, Sisto IV)[Nota 21].

Abolizionismo e Illuminismo[modifica | modifica wikitesto]

Una severa condanna dello schiavismo si ritrova nelle pagine della Encyclopédie alla voce "esclavage": e lo stesso redattore dell'opera, Diderot nel 1771 scriveva contro «i tiranni religiosi» e aggiungeva: «il libro che amo e che i re e i loro cortigiani detestano è il libro che fa nascere dei Bruti», coloro che si oppongono, anche con la violenza agli oppressori della libertà perché «i mortali sono tutti uguali»[Nota 22] e quindi

«Mai un uomo potrà essere la proprietà di un sovrano, un bambino la proprietà di un padre, una donna la proprietà di un marito, un domestico la proprietà di un padrone, un negro la proprietà di un colono. Dunque non possono esistere schiavi, neanche per diritto di conquista, ancora meno per acquisto e vendita. I Greci dunque sono stati degli animali feroci contro i quali i loro schiavi giustamente si sono ribellati.[95]»

All'interno della stessa Encyclopédie però Diderot e D’Alambert scrivevano per ciò che riguardava il confronto tra bianchi e neri:

«All’animale più evoluto, la scimmia, viene unito il tipo d’uomo ritenuto inferiore, il negro: per il pallido europeo, infatti, questi trascina un’esistenza semiferina, aliena dal pensiero razionale e dalla civile convivenza.[96]»

Nella stessa corrente di pensiero dell'Illuminismo anche David Hume avanzava giudizi sulla inferiorità dei neri giustificandone indirettamente l'asservimento:

«Sospetto i Negri e in generale le altre specie umane di essere naturalmente inferiori alla razza bianca. Non vi sono mai state nazioni civilizzate di un altro colore che il colore bianco. Né individuo celebre per le sue azioni o per la sua capacità di riflessione... Non vi sono tra di loro né manifatture, né arti, né scienze. Senza fare menzione delle nostre colonie, vi sono dei Negri schiavi dispersi attraverso l’Europa, non è mai stato scoperto tra di loro il minimo segno di intelligenza.[97]»

Perfino Voltaire, considerato uno dei padri del movimento illuminista, aveva anticipato le opinioni di David Hume sulla pochezza intellettuale dei neri:

«Checché ne dica un uomo vestito di un lungo e nero abito talare [il prete N.d.A.], i bianchi con la barba, i negri dai capelli crespi, gli asiatici dal codino, e gli uomini senza barba non discendono dallo stesso uomo [...] [i bianchi N.d.A.] sono superiori a questi negri, come i negri alle scimmie, e le scimmie alle ostriche[98]»

Queste considerazioni possono meravigliare chi consideri lo spirito libertario degli illuministi, ma in realtà esse sono giustificate storicamente dalla cultura del tempo basata su un pensiero eurocentrista che riteneva la civiltà occidentale come un modello di perfezione, sulla base del quale tutti coloro che se ne discostavano erano da considerare non civili. Gli illuministi, come movimento elitario borghese, ritenevano quindi che fossero da giudicare "barbari" i popoli che non avessero apportato il loro contributo razionale al progresso della civiltà umana. Idea questa che li portava ad esempio a condannare il Medioevo come un'epoca di totale inciviltà. Perciò si poteva sostenere l'immoralità e l'ingiustizia dello schiavismo auspicandone l'abolizione e, nel contempo, ritenere i neri una razza culturalmente inferiore.[99]

Dalla fine del XIX secolo presso la stampa clericale e anti-illuminista[100] vennero diffuse notizie riguardo al fatto che Voltaire, John Locke e David Hume, investissero i loro risparmi nel commercio degli schiavi.[101]

Nel caso di Voltaire, contro cui si alimentano gran parte delle accuse postume di commercio di schiavi, è esemplare il riferimento a una sua presunta lettera (in realtà scritta nel 1877 dal falsario Jacquot)[102] in cui si complimenta con un armatore negriero di Nantes. In realtà, esiste solo una lettera di Voltaire indirizzata all'armatore Montadouin, datata 2 giugno 1768, in cui il filosofo illuminista ringrazia l'armatore per aver dato il suo nome ad un vascello.[103]

Riflessioni sulla schiavitù dei neri[modifica | modifica wikitesto]

Nel 1781 il marchese Nicolas de Condorcet, matematico, economista, filosofo e politico rivoluzionario che aveva fatto parte del gruppo degli "enciclopedisti", collaborando proficuamente in particolare con d'Alembert, Diderot, d'Holbach e Voltaire,[104] decise che fosse venuto il momento di abbandonare i toni polemici sulla questione dell'abolizione della schiavitù e cercare una soluzione che portasse ad una reale soluzione del problema pubblicando, con lo pseudonimo di Joachin Schwartz, un'opera dal titolo Riflessioni sulla schiavitù dei neri[105]

«L'abate Raynal nella sua Storia delle due Indie, Rousseau nel Contratto sociale, Voltaire in Candido e altri uomini di pensiero del Settecento si erano commossi – ma semplicemente commossi – di fronte alla sorte degli africani ridotti in schiavitù. Condorcet, invece, imbastisce un processo implacabile, sostiene l'illegittimità di questa vergognosa consuetudine e respinge gli argomenti economici dei suoi difensori[106]»

Affermata definitivamente la disumanità del trattamento degli schiavi Condorcet propone una graduale soluzione del problema dello schiavismo per «abituare lentamente le coscienze» ed evitare che un cambiamento troppo repentino causasse reazioni da parte dei coloni danneggiati nei loro interessi economici da una eventuale liberazione degli schiavi. Si sarebbe dovuto quindi iniziare con la proibizione della tratta dei neri e procedere con una serie prefissata di scadenze e provvedimenti graduali fino ad arrivare, dopo un lungo periodo, alla completa liberazione dei nuovi nati.

Condorcet aveva anche precedentemente pensato che si potesse realizzare una fase transitoria nel processo di liberazione degli schiavi trasformandoli in servi della gleba ma aveva poi abbandonato come poco praticabile questo progetto di cui non faceva più menzione nelle Riflessioni dove prudentemente auspicava che l'abolizione della schiavitù non danneggiasse le redditizie coltivazioni coloniali già avviate ma soprattutto invitava tutti a superare i vecchi pregiudizi e a convertirsi alla ragione piuttosto che sperare in un intervento riformatore da parte delle istituzioni pubbliche. Fu questa sua diffidenza nelle riforme realizzate dall'alto che lo fece aderire nel 1788, ricoprendo la carica di presidente, alla "Société des Amis des Noirs", fondata da Jacques Pierre Brissot, che gli offrì l'occasione di polemizzare aspramente con il "Club Massiac" dei piantatori coloniali.

Se tutto questo fa di Condorcet uno dei principali teorici dell'abolizionismo non bisogna trascurare le convinzioni illuministe del filosofo-politico che lo portano a descrivere le condizioni di arretratezza morale e culturale dei neri che, sebbene non dipendano da un loro status naturale, tuttavia ne fanno soggetti passivi del loro processo di liberazione che perciò non può realizzarsi se non con il benevolo intervento dei colonizzatori illuminati.[107]

Inoltre è presente in lui, come in tutti gli illuministi, la «...netta contrapposizione tra un'idea di civiltà e nazione riconducibile a quella occidentale europea che assume i tratti marcati di un dispositivo di inclusione-esclusione e un'alterità incarnata dalle popolazioni indigene colonizzate.»[108].

È cioè la stessa concezione della civiltà, elaborata nell'ambito culturale occidentale europeo, che contiene in sé un significato ambiguo per cui per un verso si auspica che i popoli "barbari" possano entrarvi a farne parte per goderne i contenuti liberatori ma, d'altra parte, si avanzano giudizi negativi su quelle stesse popolazioni che vengono ritenute prive di civiltà e incapaci di elaborarne autonomamente una degna di essere accomunata a quella superiore occidentale.

La schiavitù ieri e oggi[modifica | modifica wikitesto]

Quando, ai tempi dell'Imperialismo ottocentesco, riprese la corsa all'espansione dei paesi europei (soprattutto verso l'Asia e l'Africa), lo schiavismo conobbe un periodo di forte crisi, dovuto all'avversione a tale pratica dei governi europei. Verso la metà dell'Ottocento i governi occidentali si erano messi d'accordo di considerare il trasporto di schiavi come atto di pirateria. Si era fra l'altro diffusa la convinzione illuminista che un servo libero potesse in qualche modo portare migliori servizi rispetto ad uno schiavo.

Negli Stati Uniti, fra i maggiori pensatori coinvolti nel movimento abolizionista del XIX secolo si annoverano Henry David Thoreau e Ralph Waldo Emerson.

Oggi la schiavitù è una condizione formalmente illegale in tutto il mondo, fatto sancito tramite l'adozione, da parte delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, avvenuta nel 1948. Tale dichiarazione negli anni successivi venne vista da molti paesi in via di sviluppo (all'epoca in buona parte ancora colonizzati dalle potenze occidentali) come una dichiarazione "di ispirazione occidentale", quindi le nazioni islamiche e quelle asiatiche, pur continuando ad aderire alla dichiarazione universale, crearono delle loro versioni "per tenere conto dei valori locali delle diverse culture", da qui la nascita della dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo (Cairo 1990), seguita da quella asiatica (Bangkok 1993) sostenuta da 49 paesi asiatici (rappresentativi di oltre un terzo della popolazione mondiale) di tradizione induista, buddista, confuciana e islamica.

Nonostante gli enormi progressi raggiunti dall'abolizionismo, la condizione di schiavitù viene vissuta ancora ai giorni nostri in un gran numero di paesi molto diversi tra di loro, in quanto possono essere paesi sia in via di sviluppo, sia industrializzati.

Le varie stime sui dati della schiavitù al giorno d'oggi presentano clamorose differenze, dovute presumibilmente alle diverse accezioni del termine di schiavismo: a seconda delle fonti si registrano indicazioni oscillanti tra le decine e le centinaia di milioni di presunti schiavi.[senza fonte]

L'associazione umanitaria internazionale Terre des hommes (2006) ritiene che a livello mondiale, il numero delle persone schiavizzate sia di dodici milioni.

Secondo l'ONG Slavery Footprint, nel 2011 27 milioni di persone al mondo erano ridotte in schiavitù.[109][110]

Persistenza di vecchie forme di schiavitù[modifica | modifica wikitesto]

La maggior parte dei fenomeni di schiavitù ricorrono oggi, secondo Terre des hommes, nel subcontinente indiano e zone confinanti. Infatti, i governi locali non riescono ad applicare le normative ufficiali, perché in questi paesi esiste ancora la possibilità di nascere schiavi in virtù dei debiti non estinti da parte dei genitori, e successivamente ereditati. Questo avviene per esempio e nello specifico in Pakistan, dove si procede a matrimoni di sangue, oppure in Afghanistan, dove le bambine vengono vendute quali pagamento di un debito. Altri specifici fenomeni di schiavitù si riscontrano nel continente africano: ad esempio, la Mauritania ha concluso il processo legislativo di abolizione solo nel 1980, senza che si siano mai spente le contestazioni e le critiche al governo.[111] Gli stessi rappresentanti delle autorità di un paese possono essere interessati ad una sopravvivenza dello stato attuale delle cose. Dato che le normative non vengono ancora applicate, si può parlare di una tolleranza di fatto. In virtù di una certa tradizione storica, per i paesi in via di sviluppo non è del tutto appropriato parlare di schiavismo moderno, ma piuttosto della tenace sopravvivenza di antichi sistemi sociali, che sono in lento declino (solo) laddove sono in atto processi di democratizzazione, laicizzazione, e di adozione dei Principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nella Carta dei Diritti del Bambino[112] ed ufficiosamente nella Carta dei Doveri umani[113].

Fino ad un certo punto, valgono analoghe considerazioni per lo schiavismo in America Latina. Se da una parte i suoi paesi si avvicinano per certi versi alla cultura occidentale (il Brasile ha abolito lo schiavismo nel 1888, la stessa epoca storica degli Stati Uniti), dall'altra le vaste zone delle foreste tropicali sono ben lontane dal pieno controllo da parte dello Stato.

In particolare nel mondo islamico nei riguardi della schiavitù è presente una barriera invalicabile di tipo filosofico e teologico data dal fatto che il profeta Maometto comprava, vendeva, catturava e possedeva schiavi, pertanto secondo alcune concezioni non sarebbe possibile mettere in dubbio la moralità dell'istituzione stessa; del resto, alcuni passi del Corano ne parlano dando indicazioni di comportamento del credente verso i propri schiavi.[114] La schiavitù nell'Islam è legittimata da diversi passi del Corano, dalla prassi di Maometto e dei primi musulmani, e dalla secolare tradizione islamica. Possono essere ridotti in schiavitù solo i non musulmani, e mantengono (come negli altri sistemi sociali e culturali schiavistici) un ruolo marginale nella società. In epoca contemporanea, nelle nazioni islamiche la schiavitù è gradualmente venuta meno per imposizione delle potenze occidentali. Il Corano e la tradizione islamica ammettono la liceità della schiavitù.[115] Nel Corano si trovano molti passi che descrivono la liberazione degli schiavi come gesto pio e buono, ma complessivamente la schiavitù viene accettata e normata, in particolare la schiavitù sessuale femminile. [116]

Le nazioni della penisola araba sono state tra le ultime a dichiarare fuorilegge la schiavitù. Nonostante questa proibizione formale, persistono casi di schiavitù e di traffico di esseri umani. Nel 1962 l'Arabia Saudita rese illegale la pratica, liberando circa 10000 schiavi su un totale stimato di 15-30000[117]. La schiavitù fu abolita dal vicino Qatar nel 1952, nella Repubblica Araba dello Yemen nel 1962, negli Emirati Arabi Uniti nel 1963, nello Yemen del sud nel 1967 e nell'Oman nel 1970. Alcuni di questi stati, come lo Yemen, erano protettorati britannici. Gli inglesi lasciarono lo Yemen del Sud senza obbligarlo ad abrograre la schiavitù, ma fecero pressioni sugli Emirati Arabi Uniti affinché lo facessero. Nel 2005, l'Arabia Saudita è stata descritta dal Dipartimento di stato degli USA come il 3º paese con più traffico di esseri umani. I primi tre paesi sono «paesi in cui i governi non aderiscono completamente agli standard minimi e non fanno neppure significativi sforzi per ciò.»

Spesso, Paesi che hanno conosciuto per secoli la pratica della schiavitù, sono interessati da un persistere della pratica in nuove forme, come quella che riguarda alcuni dei bambini Restavek sull'isola di Haiti.[118]

Nascita di nuove forme di schiavitù[modifica | modifica wikitesto]

La schiavitù nel X secolo scomparve in Europa che però continuò ad ammettere in uso lo schiavismo all'esterno delle proprie nazioni. Per il resto del mondo soltanto a partire dall'epoca dell'Illuminismo avvenne una sparizione graduale del fenomeno, favorita persino da eventi reazionari come il Congresso di Vienna. Dalla fine dell'ultimo millennio, tuttavia, si assiste ad un inaspettato e consistente ritorno dello schiavismo caratterizzato da proprie peculiarità nei diversi Stati.

Similmente a quanto si è potuto osservare nel corso della storia, lo schiavismo colpisce spesso etnie di paesi stranieri, che per una ragione o l'altra si trovano in un ruolo subalterno o in posizione svantaggiata. Ad esempio tra gli immigrati provenienti dall'Est Europa e da altri continenti non si trovano più solo persone motivate dal bisogno di sicurezza o di sostentamento personale: spesso infatti gli emigranti lasciano il paese contro la propria volontà; altre volte si tratta di persone che sono state convinte a partire con promesse ingannevoli. In questi casi, non è esagerato scomodare il termine di tratta di schiavi verso i paesi occidentali. In Italia, i settori economici dove il fenomeno dello schiavismo è più frequente sono la prostituzione[119] e l'agricoltura.

Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici. Secondo lo studioso Bales Kevin, le cause dell'espansione di nuove forme di schiavismo, che spesso riguardano anche le società occidentali, sarebbero il rapido incremento della popolazione mondiale e la cattiva gestione (spesso da parte dei governi di paesi poveri) delle nuove sfide cui deve andare incontro la politica. Tra queste, la globalizzazione ha senza dubbio un posto di primo piano[120]. La cattiva gestione avrebbe favorito, infine, la formazione ed il consolidarsi di nuovi gruppi di élite interessati a sfruttare il mutamento sociale ed economico in corso.

Per una rudimentale caratterizzazione delle nuove forme di schiavismo si ricordano pochi punti di vista essenziali:[121]

- Riconoscimento sociale. La schiavitù dell'epoca postmoderna viene sempre ed unanimemente condannata dalla coscienza comune (vedi ad es. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 4, per il caso europeo). In quanto illegale, in Occidente il rapporto di schiavitù non può quasi esistere senza l'appoggio della criminalità organizzata, spesso internazionale, e di forme di mobilità come l'emigrazione clandestina.[122]

- Mansioni. Nel caso dello schiavismo dei paesi occidentalizzati, lo spettro delle mansioni cui può essere addetto uno schiavo è notevolmente mutato. Non esistono più in Occidente schiavi guerrieri, né insegnanti; neanche le mansioni dei lavori domestici presso una famiglia sembrano poter rientrare sotto il fenomeno di schiavismo.[123] A parte la prostituzione e l'agricoltura, sono spesso considerate come schiavismo moderno forme di sfruttamento violento il racket delle elemosine, il traffico di organi e l'abuso di minorenni per pedo-pornografia.[124]

- Acquisizione e durata del rapporto di schiavitù. La condizione di schiavitù acquisita per nascita è ormai almeno in teoria impossibile. Essendo meno facile da instaurare e meno difficile da sciogliere, il rapporto di schiavitù non dura quasi mai tutta la vita della vittima, ma tende a colpire soprattutto le fasce di età giovane. Sono infatti molte le fonti a sostenere che gli schiavi siano in buona parte dei minorenni.[125]

- Mezzi di pressione. Per lo sfruttatore attivo nei paesi occidentali, oggi la maniera più efficace per sostenere il rapporto di schiavitù è probabilmente la minaccia di violente ritorsioni contro i parenti rimasti in patria. Va inoltre detto che ancor oggi i debiti vengono usati come mezzo di pressione nei confronti della vittima. Ovviamente, se nell'antichità la schiavitù era spesso il normale risvolto dell'incapacità di pagare un regolare debito, oggi la schiavitù si basa abbastanza sistematicamente su accordi di prestito abusivi, in quanto è in pratica impossibile estinguere il debito.[126]

In Italia, la legislazione è intervenuta in favore delle vittime. Fra i provvedimenti iniziati, si ricorda la legge 11 agosto 2003, n. 228, "Misure contro la tratta di persone"[127].

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ Si possono ricostruire numeri e temporalità dei viaggi grazie al database Slave Voyages.

- ^ Sul tema sono fondamentali i lavori di Massimo Livi Bacci, Conquista: la distruzione degli indios americani. Bologna Il mulino, 2005

- ^ Ad esempio: "Quanto allo schiavo e alla schiava, che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano; da queste potrete comprare lo schiavo e la schiava. Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri, stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nel vostro paese; saranno vostra proprietà. Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà; vi potrete servire sempre di loro come di schiavi; ma quanto ai vostri fratelli, gli Israeliti, ognuno nei riguardi dell'altro, non lo tratterai con asprezza." ( Lev25,44-46, su laparola.net.); "Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo dice: Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli; non voglio andarmene in libertà, allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l'orecchio con la lesina; quegli sarà suo schiavo per sempre." ( Es21,4-6, su laparola.net.); "Foraggio, bastone e pesi per l'asino; pane, castigo e lavoro per lo schiavo. Fa' lavorare il tuo servo, e potrai trovare riposo, lasciagli libere le mani e cercherà la libertà. Giogo e redini piegano il collo; per lo schiavo cattivo torture e castighi. Fallo lavorare perché non stia in ozio, poiché l'ozio insegna molte cattiverie. Obbligalo al lavoro come gli conviene, e se non obbedisce, stringi i suoi ceppi. Non esagerare con nessuno; non fare nulla senza giustizia." ( Sir33,25-30, su laparola.net.); "Non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo." ( Es20,17, su laparola.net.).

Anche a Mosè, il Signore - pur ordinando il massacro di uomini, donne e fanciulli - ordina la schiavitù per le fanciulle vergini: "Il Signore disse a Mosè: «Compi la vendetta degli Israeliti contro i Madianiti, poi sarai riunito ai tuoi antenati» [...] Ora uccidete ogni maschio tra i fanciulli e uccidete ogni donna che si è unita con un uomo; ma tutte le fanciulle che non si sono unite con uomini, conservatele in vita per voi."( Nm31,1-19, su laparola.net.). - ^ Ad esempio: "Schiavi, obbedite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, con semplicità di spirito, come a Cristo, e non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, compiendo la volontà di Dio di cuore, prestando servizio di buona voglia come al Signore e non come a uomini." ( Efes6,5-7, su laparola.net.); "Esorta gli schiavi a esser sottomessi in tutto ai loro padroni; li accontentino e non li contraddicano, non rubino, ma dimostrino fedeltà assoluta, per fare onore in tutto alla dottrina di Dio, nostro salvatore." ( Tito2,9-10, su laparola.net.); "Quelli che si trovano sotto il giogo della schiavitù, trattino con ogni rispetto i loro padroni, perché non vengano bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Quelli poi che hanno padroni credenti, non manchino loro di riguardo perché sono fratelli, ma li servano ancora meglio, proprio perché sono credenti e amati coloro che ricevono i loro servizi. Questo devi insegnare e raccomandare." ( 1Tim6,1-2, su laparola.net.); "Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei stato chiamato da schiavo? Non ti preoccupare; ma anche se puoi diventare libero, profitta piuttosto della tua condizione!" ( 1Cor7,20-21, su laparola.net.).

Paolo di Tarso, uno dei più importanti missionari del cristianesimo, nelle sue lettere del Nuovo Testamento riconosce la liceità della schiavitù ed esorta gli schiavi ad obbedire ai loro padroni senza ribellarsi. Il biblista Bart Ehrman sottolinea come "Paolo non solo non condanna la schiavitù in generale, ma non denuncia neanche la sua diffusione tra gli stessi credenti in Gesù. [...] Paolo mostra una certa insensibilità rispetto all'ingiustizia presente nella società in cui vive. [...] Per lui è scontato che gli schiavi debbano rimanere tali e che gli uomini debbano continuare a essere considerati superiori alle donne" e l'interconfessionale Bibbia TOB concorda come "Paolo non chiede affatto che debba essere abolita direttamente l'istituzione della schiavitù, allora così diffusa". (Bibbia TOB, Elle Di Ci Leumann, 1997, p. 2765, ISBN 88-01-10612-2.; Bart Ehrman, Il Nuovo Testamento, Carocci Editore, 2015, pp. 369-371, ISBN 978-88-430-7821-9. Cfr anche: Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland E. Murphy, Nuovo Grande Commentario Biblico, Queriniana, 2002, p. 1139, ISBN 88-399-0054-3; Corrado Augias e Remo Cacitti, Inchiesta sul cristianesimo, Mondadori, 2012, pp. 63-64, 207-208, ISBN 978-88-04-59702-5.). - ^ Noè maledì il figlio Cam e la sua discendenza perché questi l'aveva visto mentre, ubriaco, dormiva nudo; la Chiesa, per secoli e fino in tempi recenti, affermò che gli africani sarebbero i discendenti di Cam e quindi i destinatari di questa maledizione ( Gen9,18-29, su laparola.net.). Sant'Agostino (354-430) scriveva: "Ma a far sì che una persona divenisse schiava di un'altra persona è stato il peccato o l'avversità: il peccato, come è detto: Sia maledetto Canaan! Schiavo sarà dei suoi fratelli (Gn 9,25)" ( Sant'Agostino, Questioni sull'Eptateuco, Libro I, paragrafo 153.).

- ^ Anche il teologo cattolico Hans Kung osserva in merito: "L’antisemitismo razzista, che con l’Olocausto raggiunse il suo vertice terroristico, non sarebbe stato possibile senza la quasi bimillenaria preistoria dell’antigiudaismo della Chiesa cristiana". (Corrado Augias, I segreti del Vaticano, Mondadori, 2010, p. 271, ISBN 978-88-04-64615-0.).