Tahmasp I

| Tahmāsp I | |

|---|---|

| |

| Scià dello Stato Safavide | |

| |

| In carica | 23 maggio 1524 – 25 maggio 1576 |

| Incoronazione | 2 giugno 1524 |

| Predecessore | Scià Isma'il I |

| Successore | Scià Ismāʿīl II |

| Nome completo | Tahmāsp b. Ismāʿīl b. Haydar b. Junayd al-Ṣafavī |

| Nascita | Shahabad, 22 febbraio 1514 |

| Morte | Qazvin, 25 maggio 1576 (62 anni) |

| Dinastia | Safavide |

| Padre | Scià Isma'il I |

| Madre | Tajli Khanum |

| Consorte | Sultanum Begum Altre |

| Figli | Ismail II Altri |

| Religione | Islam |

Scià Tahmāsp I (in persiano شاه تهماسب یکم; negli antichi testi in italiano: Tamas; Shahabad, 22 febbraio 1514 – Qazvin, 25 maggio 1576) è stato un sovrano persiano della dinastia safavide rimasto al potere dal 1524 fino alla sua morte. Subentrato al padre Ismāʿīl, il suo regno fu caratterizzato da guerre continue a Occidente contro i Turchi ottomani e a Oriente contro gli Usbechi.

Tahmāsp I era il figlio maggiore di Ismāʿīl e della sua consorte principale, Tajli Khanum. Una volta salito al trono, dovette in primis occuparsi delle guerre civili in corso tra i principali esponenti dei kizilbash fino al 1532, quando riuscì ad affermare la sua autorità e a inaugurare una monarchia assoluta. Poco dopo fu coinvolto in un conflitto che si sarebbe protratto a lungo con l'Impero ottomano, la guerra ottomano-safavide del 1532-1555, la quale può essere cronologicamente suddivisa in tre fasi. In quel ventennio circa il sultano ottomano, Solimano il Magnifico, cercò di installare sul trono safavide dei candidati rivali di Tahmasp. La guerra terminò con la pace di Amasya nel 1555, con gli ottomani che ottennero la sovranità sull'Iraq, su gran parte del Kurdistan e sulla Georgia occidentale. Tahmasp si scontrò anche con gli Usbechi del Khanato di Bukhara per il possesso del Grande Khorasan; durante questo periodo, gli Usbechi razziarono ripetutamente Herat. Nel 1528, all'età di quattordici anni, sconfisse gli Usbechi nella battaglia di Jam sfruttando l'artiglieria, sconosciuta all'altra fazione impegnata nello scontro.

Tahmasp patrocinò a più riprese gli artisti ed egli stesso si dimostrò un discreto pittore. Egli costruì degli alloggi specifici nel palazzo reale riservati a pittori, calligrafi e poeti. In una fase intermedia del suo regno, invertì la sua tendenza e cominciò a disprezzare i poeti, allontanandone molti ed esiliandoli alla corte dell'Impero Moghul. Tahmasp si distinse per la sua devozione religiosa e il fervente zelo per il ramo sciita dell'Islam. Egli conferì molti privilegi al clero e permise loro di rivestire incarichi di spessore in ambito giuridico e amministrativo. Nel 1544, chiese all'esiliato imperatore Mughal Humayun di convertirsi allo sciismo in cambio dell'assistenza militare per reclamare il suo trono in India. Il nitido orientamento religioso di Tahmasp non gli impedì di intrattenere delle relazioni bilaterali con delle potenze cristiane, specie la Repubblica di Venezia e la Monarchia asburgica, che erano altresì rivali dell'Impero ottomano.

La sua successione fu contestata prima della sua dipartita. Quando Tahmasp morì il 14 maggio 1576, seguì una guerra civile che coincise con l'eccidio della maggior parte dei membri della famiglia reale. Il regno di Tahmasp, durato quasi cinquantadue anni, fu il più lungo rispetto a quello di qualsiasi altro discendente della dinastia safavide. Sebbene i resoconti occidentali contemporanei fossero abbastanza critici sulla sua figura, gli storici moderni lo descrivono come un comandante coraggioso e abile che mantenne ed espanse l'impero di suo padre. La sua parentesi al potere coincise con un cambio di rotta nella politica ideologica safavide; mentre il suo genitore si era proposto come Mahdi (Messia) agli occhi delle tribù turcomanne kizilbash, le quali per questo lo veneravano, Tahmasp conferì alla sua immagine pubblica un ritratto meno sacrale, dipingendosi semplicemente come un re sciita molto pio e ortodosso. Egli diede il via a un lungo processo, poi seguito dai suoi successori, volto a porre fine all'influenza dei kizilbash sulla politica safavide, sostituendoli con un "terzo ceto" di recente affermatasi sullo scenario politico, ovvero gruppi di cittadini georgiani e armeni islamizzati.

Nome[modifica | modifica wikitesto]

"Tahmasp" (in persiano طهماسب, Ṭahmāsb) è la versione in persiano moderno derivante dall'antico iranico *ta(x)ma-aspa, che significa "avere cavalli valorosi".[1] Si tratta di uno dei pochi casi in cui un nome dello Shāh-Nāmeh viene utilizzato da una dinastia di epoca islamica attiva in quello che è il moderno Iran.[2] Nello Shāh-Nāmeh, Tahmasp viene indicato come il padre di Zaav, il penultimo scià della dinastia pisdadide.[3]

Contesto storico[modifica | modifica wikitesto]

Tahmasp fu il secondo scià della dinastia safavide, una famiglia di origine curda i cui membri avevano rivestito la carica di sceicci di una tariqa sufi (una scuola di sufismo) nota come ordine safavide e perlopiù attiva ad Ardabil.[4] Il primo sceicco dell'ordine ed eponimo della dinastia, Safi-ad-din Ardabili, sposò la figlia del sufi Zahed Gilani e divenne maestro dell'ordine di suo suocero, quello dello zahediyeh.[5] Due dei discendenti di Safi-ad-Din, Sheykh Junayd e suo figlio Sheykh Haydar, resero l'ordine più attento al mondo militare e tentarono invano di espandere il proprio dominio.[6]

Il padre di Tahmasp, Ismail I (regnante dal 1501 al 1524), che subentrò nell'ordine safavide dopo suo nonno, Shaykh Haydar, divenne scià di Persia nel 1502 ed ereditò una terra dilaniata dalla guerra causata dal crollo dell'Impero timuride. Entro il 1512, egli conquistò i territori della confederazione tribale degli Aq Qoyunlu, degli Shaybanidi nell'Iran orientale e molte città-stato.[7] Il regno di Ismail si espandeva nei moderni confini dell'Iran, abbracciando inoltre terre rientranti nella Georgia, nell'Armenia, nel Daghestan e nello Shirvan a ovest, mentre Herat era il punto orientale più estremo.[8] A differenza dei suoi antenati sufi, Ismail riponeva fede nel filone dei Duodecimani, giungendo perciò a elevarlo quale religione ufficiale del regno.[9] Egli convertì con la forza la popolazione sunnita abolendo gli ordini sufi sunniti, sequestrando le loro proprietà e costringendo gli ʿālim sunniti (ecclesiastici islamici) a scegliere tra la possibilità di convertirsi, di venire giustiziati o di partire in esilio.[10] A questo evento fece seguito un vuoto di potere che consentì agli ʿālim sciiti di plasmare una categoria socio-religiosa composta da abbienti proprietari terrieri sayyid (discendenti di Maometto) e mujtahid (studiosi islamici esperti nell'interpretazione della legge islamica).[11]

Ismail garantì alle tribù kizilbash dei Turcomanni un posto sicuro nell'amministrazione safavide, poiché essi furono gli «uomini di spada» che lo avevano portato al potere.[12] Questa categoria di persone si scontrò presto con gli «uomini di penna», saldamente presenti nell'apparato burocratico ed erano principalmente persiani. Ismail coniò il titolo di vakil-e nafs-e nafs-e homayoun (vice del re) con la speranza di risolvere la controversia.[7] Gli scontri tra i principali esponenti dei kizilbash e i burocrati persiani raggiunsero il culmine nella battaglia di Ghazdewan, combattuta tra il vakil di Ismail Najm-e Sani e gli Usbechi. La vittoria di questi ultimi, a cui seguì la cattura e l'uccisione di Najm in seguito, fu agevolata dalla scelta di molti dei kizilbash di abbandonare il vakil al proprio destino.[13]

Gli Usbechi del Khanato di Bukhara costituivano un problema ricorrente ai confini orientali della Persia. I Safavidi e la dinastia discendente da Genghis Khan degli Shaybanidi si affermò al potere quasi contemporaneamente all'inizio del XVI secolo.[14] Nel 1503, quando Ismail aveva presso possesso di gran parte dell'altopiano iranico, Muhammad Shaybani, khan di Bukhara (r. 1500-1510), aveva conquistato la Corasmia e il Grande Khorasan. Ismail sconfisse e uccise Muhammad Shaybani nella battaglia di Marv nel 1510, riacquisendo il Khorasan; tuttavia, la Corasmia e le città "persianizzate" localizzate in Transoxiana rimasero nelle mani degli Usbechi.[15] Successivamente la supremazia sul Khorasan divenne il principale pomo della discordia tra Safavidi e Shaybanidi.[15]

Nel 1514, il prestigio e l'autorità di Ismail furono danneggiati dalla sua disfatta riportata nella battaglia di Cialdiran contro l'Impero ottomano. Prima della guerra con gli osmanici, Ismail cominciò ad auto-professarsi ai suoi sudditi come la reincarnazione di ʿAlī ibn Abī Ṭālib, cugino di Maometto, o di al-Husayn ibn Ali, un altro discendente del fondatore dell'Islam.[16] Questa convinzione si indebolì dopo lo scontro a Cialdiran, ragion per cui Ismail perse quella sorta di venerazione religiosa di cui godeva tra le tribù kizilbash, le quali in precedenza lo avevano considerato invincibile e che erano rimaste deluse dalla sconfitta.[17] L'evolversi degli eventi segnò molto Ismail, che si lasciò andare all'alcolismo e non condusse mai più un esercito in guerra; ciò permise alle tribù kizilbash di inserirsi nella lotta per il potere che contraddistinse la prima fase del regno di Tahmasp.[7][18]

Biografia[modifica | modifica wikitesto]

Primi anni[modifica | modifica wikitesto]

Abu'l-Fath Tahmasp Mirza,[19][nota 1] o più in breve Tahmasp Mirza, nacque il 22 febbraio 1514 a Shahabad, un villaggio situato nei pressi di Isfahan come primogenito di Ismail I e della sua consorte principale, Tajli Khanum.[18] Stando alla versione raccontata dai naqqal persiani (una sorte di divulgatori di cultura persiana), la notte della nascita di Tahmasp scoppiò un forte temporale con vento, pioggia, e fulmini. Tajli Khanum, non appena iniziarono le sue doglie, suggerì di accamparsi in qualche villaggio alla carovana reale, che si diresse così a Shahabad. Il kadkhoda (guardiano) dell'insediamento era un sunnita e non fece entrare Tajli Khanum nella sua casa, mentre invece uno sciita locale lo accolse nella sua modesta casa.[20] A quel punto, Tajli Khanum era svenuta per il dolore e, poco dopo essere entrata in casa, diede alla luce un figlio.[21] Quando la notizia fu comunicata a Ismail, questi si rallegrò moltissimo, ma si astenne dal vedere suo figlio solo quando i suoi astrologi gli consigliarono quale fosse il momento più opportuno per farlo. Quando si verificarono le condizioni, il neonato fu presentato a Ismail e gli astrologi affermarono che il suo futuro sarebbe stato costellato di guerra e pace e che avrebbe avuto molti figli.[22] Ismail chiamò il bambino Tahmasp dopo che ʿAlī ibn Abī Ṭālib, il primo imam, gli disse di averlo previsto in un suo sogno.[23]

Nel 1516, quando Tahmasp Mirza aveva due anni, la provincia del Khorasan divenne un suo feudo per ordine di Ismail.[19] Questa nomina avvenne puramente per scopi politici, perseguendo l'ideologia imperiale dei Safavidi di proporsi come successori della dinastia timuride e assecondando dunque la tradizione turco-mongola di nominare il figlio maggiore di un sovrano al governo di una provincia importante come il Khorasan. Per tutto il XVI secolo, il centro principale della grande provincia del Khorasan, la città di Herat, era dove i principi ereditari safavidi venivano cresciuti e istruiti.[24] Nel 1517, Ismail nominò il governatore del Diyarbakır, l'emiro Soltan Mawsillu, come lala (tutore) di Tahmasp e governatore di Balkh, una città situata nel Khorasan.[25] La sua nomina fu effettuata per sostituire i governatori delle tribù turcomanne degli Shamlu e dei Mawsillu presenti nel Khorasan, che non si erano unite al suo esercito durante la battaglia di Cialdiran per timore di una carestia.[26] Installare Tahmasp a Herat fu un tentativo di ridurre la crescente influenza degli Shamlu, i quali dominavano la politica della corte safavide e detenevano numerosi potenti governatorati.[18] Ismail nominò inoltre l'emiro Ghiyath al-Din Mohammad, una figura di spicco di Herat, come tutore religioso di Tahmasp.[18]

Tra i due tutori emerse una lotta per la supremazia su Herat. L'emiro Soltan arrestò Ghiyath al-Din e lo giustiziò il giorno seguente, ma fu estromesso dalla sua posizione nel 1521 da un'improvvisa incursione degli Usbechi che attraversarono l'Amu Darya e si impadronirono di parti della città.[25] Ismail nominò Div Sultan Rumlu come lala di Tahmasp e il governo fu affidato al figlio minore Sam Mirza Safavi.[18] Durante i suoi anni a Herat, Tahmasp sviluppò una passione per la scrittura e la pittura, diventando un pittore affermato e dedicando un'opera a suo fratello, Bahram Mirza. Il dipinto era una composizione umoristica che ritraeva vari cortigiani safavidi intenti a comporre musica, cantare e bere vino.[27]

Nella primavera del 1524, Ismail si ammalò durante una battuta di caccia in Georgia e si riprese ad Ardabil mentre tornava nella capitale.[28] Tuttavia, presto contrasse una febbre alta che lo portò alla morte il 23 maggio 1524 a Tabriz.[29]

Reggenza[modifica | modifica wikitesto]

All'età di dieci anni, Tahmasp salì al trono dopo la morte del padre sotto la tutela di Div Sultan Rumlu, il suo lala e de facto sovrano del regno.[18] Il governo di un membro della tribù Rumlu era considerato inaccettabile per le altre comunità kizilbash turcomanne, in particolare gli Ostajlu e i Takkalu.[30] Oltre a Chuha Sultan (guida della tribù dei Takkalu), Kopek Sultan, governatore di Tabriz e capo degli Ostajlu, era tra i più strenui oppositori di Rumlu.[30] I Takkalu erano potenti a Isfahan e Hamadan, mentre gli Ostajlu esercitavano la propria influenza a Khorasan e nella capitale safavide, Tabriz.[18] Rumlu propose di costituire un triumvirato ai due capitribù che fu accettato, i termini prevedevano di condividere la carica di amir al-umara (comandante in capo).[18] Il triumvirato si rivelò tuttavia insostenibile, poiché ogni fazione appariva insoddisfatta della propria quota di potere. Nella primavera del 1526, una serie di battaglie nel nord-ovest della Persia coinvolse anche il Khorasan e innescò una guerra civile.[31] La fazione degli Ostajlu fu rapidamente estromessa e il loro principale esponente, Kopek Sultan, fu ucciso per ordine di Chuha Sultan.[32] Durante la guerra civile, i predoni usbechi catturarono temporaneamente Tus e Astarabad. Rumlu venne ritenuto responsabile delle incursioni e fu giustiziato da Tahmasp.[33]

Per volere del giovane re, Chuha Sultan (l'unico membro rimasto del triumvirato) divenne de facto sovrano del regno dal 1527 al 1530.[32] Chuha tentò di sottrarre Herat dall'orbita di Shamlu, circostanza che scatenò un conflitto intertribale. All'inizio del 1530, il governatore di Herat, il khan Hossein Shamlu, e i suoi uomini uccisero Chuha e giustiziarono ogni takkalu al seguito dello scià nell'accampamento reale. Successivamente il khan Hossein rimpiazzò Chuha.[30] Nelle cronache contemporanee, questa sequela di eventi è dispregiativamente indicata con la locuzione «la peste di Takkalu».[18] Mentre era in corso la guerra civile tra i kizilbash, gli Usbechi guidati dal khan Ubayd Allah conquistarono le terre di confine.[34] Nel 1528, Ubayd riprese possesso di Astarabad e Tus e giunse persino ad assediare Herat. Il quattordicenne Tahmasp si pose a capo di un esercito e sconfisse gli Usbechi nella battaglia di Jam, guadagnandosi una certa fama.[18] La superiorità safavide nello scontro si dovette all'impiego dell'artiglieria, che avevano scoperto grazie agli ottomani.[35] L'allora governatore di Herat e reggente di Tahmasp, il khan Hossein Shamlu, si distinse per le sue qualità in combattimento durante la battaglia e si guadagnò il rispetto dello scià.[24] La vittoria, tuttavia, non ridusse né la minaccia usbeca né il caos interno del regno, poiché Tahmasp dovette tornare a ovest per reprimere una ribellione a Baghdad.[36] Quell'anno gli Usbechi conquistarono Herat, concedendo tuttavia a Sam Mirza di tornare a Tabriz. La loro occupazione non durò a lungo e Tahmasp li respinse nell'estate del 1530. Nominò suo fratello, Bahram Mirza, governatore del Khorasan e Ghazi Khan Takkalu, tutore di Bahram.[37]

In quel momento, Tahmasp aveva compiuto diciassette anni e quindi non aveva più bisogno di un reggente. Il khan Hossein Shamlu aggirò questo potenziale pericolo facendosi nominare amministratore del figlio neonato di Tahmasp, Mohammad Khodabanda. Gli aggressivi atteggiamenti assunti a corte dal khan Hossein, uniti alle voci secondo cui questi stesse complottando contro Tahmasp allo scopo di rimpiazzarlo con il fratello del sovrano, Sam Mirza, spinsero infine Tahmasp a decidere di sbarazzarsi del potente emiro Shamlu.[38] Così, il khan Hossein fu rimosso dal suo incarico e giustiziato nel 1533.[30] La destituzione di quest'ultimo rappresentò un punto di svolta per Tahmasp, il quale comprese che ogni capo turcomanno avrebbe favorito la sua tribù. Ridusse l'influenza del Qizilbash e diede maggiore potere alla burocrazia degli «uomini di penna», ponendo fine al periodo di reggenza.[39]

Regno[modifica | modifica wikitesto]

Guerra ottomana[modifica | modifica wikitesto]

È plausibile che Solimano il Magnifico (r. 1520-1566), sultano dell'Impero ottomano, considerasse la prospettiva di un forte Stato safavide una minaccia. Durante il primo decennio del regno di Tahmasp, tuttavia, Solimano era impegnato a combattere la Monarchia asburgica, una campagna questa terminata con l'infruttuoso assedio di Vienna del 1529.[40] Nel 1532, mentre gli ottomani stavano combattendo in Ungheria, Solimano inviò Olama Beg Takkalu con 50.000 soldati al comando di Fil Pasha in Persia.[18] Olama Beg era uno dei tanti membri di Takkalu che, dopo la morte di Chuha, si rifugiò in territorio ottomano.[41] Gli ottomani si impadronirono di Tabriz e del Kurdistan, provando a ottenere il sostegno della popolazione della provincia di Gilan.[42] Tahmasp scacciò quasi ovunque gli invasori, ma la notizia di un'altra aggresione usbeca gli impedì di respingerli del tutto.[18] Solimano incaricò il suo gran visir, Pargali Ibrahim Pascià, di occupare Tabriz nel luglio 1534 e si unì a lui due mesi dopo.[40] Solimano conquistò senza incontrare resistenza armata Baghdad e alcune città sciite, tra cui Najaf.[42] Mentre gli ottomani erano in marcia, Tahmasp si trovava a Balkh e stava intraprendendo una campagna contro gli Usbechi.[18]

Se si esclude il momento in cui la tribù Shamlu cercò senza successo di avvelenarlo, la prima invasione ottomana fu forse il momento di crisi maggiore mai vissuto durante il regno di Tahmasp.[43] La rivolta degli Shamlu era stata scatenata quando il sovrano aveva recentemente imposto la sua autorità rimuovendo il khan Hossein.[44] I ribelli spedirono dei messaggeri da Solimano e gli chiesero supporto per intronizzare Sam Mirza, il quale promise di seguire una politica filo-ottomana.[18] A quel punto Solimano lo riconobbe come legittimo sovrano della Persia, evento che fece precipitare nel panico la corte di Tahmasp.[43] Lo scià safavide riconquistò il territorio aggredito dal nemico quando il sultano ottomano andò in Mesopotamia, regione dalla quale Solimano organizzò un'altra campagna. Tahmasp attaccò la retroguardia ostile e Solimano fu costretto a ritirarsi a Istanbul alla fine del 1535, dopo aver perso ogni territorio sottomesso dalle sue truppe ad eccezione di Baghdad.[44]

Le relazioni con gli ottomani rimasero ostili fino alla rivolta di Alqas Mirza, fratello minore di Tahmasp, che guidò l'esercito safavide durante l'invasione ottomana del 1534-1535 e fu governatore dello Shirvan (odierno Daghestan). Questi condusse una rivolta poi fallita contro Tahmasp, che conquistò Derbent nella primavera del 1547 e nominò suo figlio Ismail quale governatore.[45] Alqas fuggì in Crimea con le sue forze rimanenti e si rifugiò poi presso la corte della capitale osmanica. In quel frangente, promise di restaurare il sunnismo in Persia e incoraggiò il sultano a condurre un'altra campagna contro Tahmasp.[46] Il nuovo piano di invasione si concentrò la rapida cattura di Tabriz nel luglio 1548; divenne presto chiaro, tuttavia, che la sicurezza con cui Alqas Mirza affermava che ogni capo kizilbash fosse dalla sua parte non si basava su solidi presupposti. La lunga campagna si focalizzò sul saccheggio di Hamadan, Qom e Kashan, prima che gli ottomani venissero fermati a Isfahan.[18] Tahmasp non combatté l'esercito ottomano, che appariva tutto sommato esausto, ma devastò l'intera regione da Tabriz alla frontiera; gli ottomani non furono in grado di occupare permanentemente le terre saccheggiate, poiché presto finirono gli approvvigionamenti.[34]

Alla fine, Alqas Mirza fu catturato sul campo di battaglia e imprigionato in una fortezza, dove morì. Solimano terminò la sua campagna e nell'autunno del 1549 le restanti forze ottomane si ritirarono.[47] Il sultano lanciò la sua ultima campagna contro i Safavidi nel maggio 1554, quando Ismail (figlio di Tahmasp) invase l'est dell'Anatolia e sconfisse il governatore di Erzurum Iskandar Pascià. Solimano marciò da Diyarbakır verso il Karabakh armeno e riconquistò le terre perdute.[nota 2][48] Tahmasp frammentò le sue forze in quattro divisioni e le inviò ciascuna in una direzione diversa, forte del reclutamento di numerosissime reclute tra le file dell'esercito safavide. Con i Safavidi di Tahmasp in vantaggio, Solimano dovette ritirarsi.[49] Gli ottomani negoziarono la pace di Amasya, in cui Tahmasp riconobbe la sovranità ottomana sulla Mesopotamia e su gran parte del Kurdistan. In ossequio all'Islam sunnita, il sultano vietò lo svolgimento dell'Omar Koshan (una celebrazione religiosa che commemora l'assassinio del secondo califfo ʿOmar ibn al-Khaṭṭāb) e riservò toni severi ai califfi Rashidun, che erano guardati con favore dai musulmani sunniti. Gli ottomani consentirono ai pellegrini persiani di viaggiare liberamente verso La Mecca, Medina, Karbala e Najaf.[42] Grazie alla pace raggiunta, lo Stato safavide ebbe il tempo di aumentare le sue forze e di far stabilizzare nuovamente l'economia, poiché le sue province occidentali ebbero l'opportunità di riprendersi dalla guerra.[42] L'intesa raggiunta ad Amasya delimitò infine la frontiera ottomano-safavide nel nord-ovest senza che fossero cedute vaste aree di territorio ad opera dei Safavidi.[34] Alcuni storici hanno ritenuto che, considerate le scarse rinunce a cui i nemici di Solimano dovettero far fronte, è probabile che gli ottomani non fossero riuscire a ottenere un apprezzabile risultato sul campo militare nel corso delle loro lotte.[34]

Campagne georgiane[modifica | modifica wikitesto]

Tahmasp ambiva a espandersi verso il Caucaso, in particolare in Georgia, per due ragioni: ridurre l'influenza della tribù Ostajlu (che viveva nella Georgia meridionale e nell'Armenia dopo la guerra civile del 1526) e portare a termine una campagna di bottino, allo stesso modo di come aveva fatto suo padre. Poiché i georgiani erano principalmente cristiani, egli sfruttò il pretesto della jihad per giustificare l'invasione.[50] Tra il 1540 e il 1553, Tahmasp condusse quattro campagne contro i numerosi re dello Stato diviso.[51] L'esercito safavide saccheggiò Tbilisi, comprese le sue chiese, le mogli e i figli dei nobili nella prima campagna.[52] Lo scià fece convertire all'Islam anche il governatore di Tbilisi, Golbad. Il sovrano del Regno di Cartalia, Luarsab I (r. 1527/15341556/1558), riuscì a fuggire e rimase al sicuro quando ebbero luogo le incursioni di Tahmasp.[53] Durante la sua seconda invasione, apparentemente per garantire la stabilità del territorio georgiano, depredò le fattorie e soggiogò Levan di Cachezia (r. 1518/1520-1574).[54] Un anno prima della pace di Amasya nel 1554, Tahmasp condusse la sua ultima campagna militare nel Caucaso. Durante le sue campagne fece molti prigionieri e in quel frangente condusse in catene 30.000 georgiani in Persia. Tra i prigionieri vi era la madre di Luarsab, Nestan Darejan, che si suicidò mentre veniva catturata.[55] I discendenti di questi prigionieri formarono una sorta di "terza classe" nell'amministrazione e nella burocrazia safavide, riuscendo a imporsi come principali avversari nell'agone politico del tardo Impero safavide al fianco dei Turcomanni e dei Persiani.[52] Anche se questo "terzo ceto" salì al potere durante il regno di Abbas il Grande (r. 1588-1629), iniziò a fare la sua comparsa nell'esercito di Tahmasp durante il secondo quarto del suo regno rivestendo il ruolo di ghilman e qurchi (il corpo delle guardie reali) e divenne assolutamente influente all'apice dell'impero safavide.[56]

Nel 1555, in seguito alla pace di Amasya, la Georgia orientale rimase in mano persiana, mentre la sezione occidentale rimase in capo ai turchi.[57] Tahmasp non raggiunse mai più la frontiera del Caucaso a seguito della stipula del trattato. Fu il governatore della Georgia e sultano Shahverdi a rappresentare il potere safavide a nord del fiume Aras.[55] Tahmasp cercò di rafforzare la sua autorità imponendo diverse istituzioni politiche e sociali persiane e collocando i convertiti all'Islam sui troni della Cartalia e della Cachezia; in questa categoria rentrava Davide XI di Cartalia, fratello di Simone I di Cartalia (r. 1556-1569/1578-1599).[52] Figlio di Levan di Cachezia, il principe Iesse cominciò ad affermarsi a Qazvin negli anni Sessanta del Cinquecento e si convertì all'Islam; in cambio, Tahmasp gli concesse favori e doni. Il principe ricevette l'antico palazzo reale per la sua residenza a Qazvin e divenne governatore di Şəki e dei territori adiacenti.[55] La conversione di questi principi georgiani non dissuase gli abitanti del posto nel tentativo di provare a cedere nuovamente il controllo di Tbilisi sotto Simone I e suo padre, Luarsab I di Cartalia. Le lotte insorte tra l'esercito safavide e quello georgiano culminarono nella battaglia di Garisi, conclusasi con uno stallo; in quell'occasione, sia Luarsab sia il comandante safavide, il sultano Shahverdi, morirono entrambi in battaglia.[58]

Ospiti di spicco alla corte safavide[modifica | modifica wikitesto]

Uno degli eventi più celebri avvenuti durante il regno di Tahmasp fu la visita di Humayun (r. 1530-1540), il figlio maggiore di Babur (r. 1526-1530) e imperatore moghul, che era stato costretto a fuggire dalle sue terre a causa delle ribellioni aizzate dai suoi fratelli.[59] Humayun raggiunse dapprima Herat, spingendosi poi nell'ordine a Mashhad, a Nishapur, a Sabzevar e a Qazvin, incontrando infine Tahmasp a Soltaniyeh nel 1544.[60] Tahmasp riservò a Homayun ogni onore e gli regalò una versione illustrata de Il roseto di Saʿdi risalente al regno di Abu Sa'id Mirza (r. 1451-1469/1459-1469), bisnonno di Humayun.[61] Tuttavia, si rifiutò di concedergli assistenza politica qualora non si fosse convertito allo sciismo. Humayun accettò con riluttanza, ma tornò ad abbracciare il sunnismo quando tornò in India e non costrinse gli sciiti persiani, che lo avevano seguito in patria, a convertirsi.[59] Tahmasp pose un'ulteriore condizione, domandando in cambio la restituzione della città di Kandahar a titolo di feudo per il suo neonato figlio, Morad Mirza.[62] Humayun trascorse il Nawrūz alla corte dello scià e partì nel 1545 con un esercito fornito da Tahmasp per riappropiarsi delle sue terre perdute; la sua prima conquista fu Kandahar, che spettò al giovane principe safavide.[63] Morad Mirza morì presto, con il risultato che la città divenne oggetto di contesa tra i due imperi; i Safavidi sostennero che la concessione era avvenuta ad libitum, mentre i Moghul replicarono che l'appannaggio sarebbe scaduto in occasione della morte del principe.[60] Tahmasp iniziò la prima spedizione safavide a Kandahar nel 1558, dopo la dipartita di Humayun, e riconquistò la città.[43]

Un altro ospite di spessore della corte di Tahmasp fu Şehzade Bayezid, il principe ottomano fuggitivo che si ribellò contro suo padre Solimano il Magnifico e che andò dallo scià con un esercito di 10.000 uomini per convincerlo a scatenare una guerra congiunta contro gli ottomani.[64] Nonostante avesse accolto con tutti gli onori Bayezid, Tahmasp non volle rompere la pace di Amasya di recente firmata.[65] Sospettando che Bayezid stesse pianificando un colpo di Stato, lo fece arrestare e lo consegnò agli ottomani; Bayezid e i suoi figli furono immediatamente giustiziati.[64]

Ultimi anni e successione[modifica | modifica wikitesto]

Tahmasp lasciò raramente Qazvin tra il 1555, momento in cui firmò la pace di Amasya, al 1576, anno della sua morte. Una ribellione del 1564 a Herat fu repressa da Masum Bek e dai governatori del Khorasan, ma la regione visse un periodo turbolento e subì i saccheggi degli Usbechi due anni dopo.[66] Tahmasp si ammalò gravemente nel 1574 e, secondo le fonti coeve, scampò alla morte un paio di volte nel giro di due mesi.[64] Poiché non aveva nominato un principe ereditario, la questione della successione fu sollevata dai membri della famiglia reale e dai più importanti kizilbash. Il suo figlio prediletto, Haydar Mirza, godeva delle simpatie della tribù Ustajlu e dalla potente corte della Georgia; il principe imprigionato Ismail Mirza era invece sostenuto da Pari Khan Khanum, l'influente figlia di Tahmasp.[67] La fazione filo-Haydar tentò di eliminare Ismail ottenendo il favore del castellano di Qahqaheh (dove Ismail fu imprigionato), ma Pari Khan venne a conoscenza del complotto e informò Tahmasp; lo scià, che era ancora affezionato a suo figlio, ordinò che fosse sorvegliato da moschettieri afshari.[68]

Quando Tahmasp guarì dalla malattia che affliggeva la sua salute, poté concentrare la sua attenzione sulla politica. Il 14 maggio 1576, quando lo scià morì per avvelenamento, le palpabili tensioni che si avvertivano a corte innescarono un'altra guerra civile.[69] Il responsabile di questo atto venne individuato in Abu Naser Gilani, un medico che assistette lo scià quando era malato. Secondo Tarikh-e Alam-ara-ye Abbasi, una cronaca safavide del Seicento, «[egli] cercò in maniera incauta di ottenere un riconoscimento del suo status di superiorità rispetto agli altri medici; invece, quando Tahmasp morì, Abu Nasr fu accusato di tradimento in virtù del trattamento che aveva prescritto, venendo condannato a morte all'interno del palazzo dai membri dei qurchi».[34] La parentesi al potere di Tahmasp I fu la più lunga mai compiuta da qualsiasi membro della dinastia safavide, essendo protrattasi per quasi cinquantadue anni (per il raggiungimento di tale cifra mancavano nove giorni).[34] Il sovrano morì senza avere designato un erede e le due fazioni della sua corte si scontrarono per il trono. Heydar Mirza fu rapidamente eliminato, mentre Ismail Mirza subentrò a suo padre e fu incoronato come Ismail II (r. 1576-1577). Meno di due mesi dopo la sua intronizzazione, Ismail ordinò un'epurazione di massa di tutti i membri maschi della famiglia reale. Solo Mohammad Khodabanda, già quasi cieco, e i suoi tre figli piccoli sopravvissero a questo eccidio di massa.[45]

Politica[modifica | modifica wikitesto]

Amministrativa[modifica | modifica wikitesto]

Il regno di Tahmasp dopo le guerre civili tra i principali kizilbash divenne un «governo personale», assolutista, proteso a controllare l'influenza turcomanna rafforzando la burocrazia persiana. Il cambiamento chiave fu la nomina nel 1535 di Qazi Jahan Qazvini, che estese la diplomazia oltre la Persia stabilendo contatti con l'Impero portoghese, la Repubblica di Venezia, l'Impero Moghul e i Sultanati del Deccan sciiti.[70] L'esploratore inglese Anthony Jenkinson (1529-1610/1611), che fu ricevuto alla corte safavide nel 1562, cercò di promuovere gli scambi commerciali con la sua terra di provenienza.[34] La Monarchia asburgica era ansiosa di allearsi con i Safavidi in funzione anti-ottomana. Nel 1529, Ferdinando I d'Asburgo (r. 1558-1564) inviò un ambasciatore in Persia con l'obiettivo di un attacco su due fronti contro l'Impero ottomano l'anno successivo. La missione, tuttavia, non ebbe successo, poiché l'inviato impiegò più di un anno per tornare.[71] Le prime lettere safavidi di cui si ha conoscenza spedite a una potenza europea furono indirizzate nel 1540 al doge di Venezia Pietro Lando (r. 1538-1545). In risposta, il doge e il Maggior Consiglio di Venezia incaricarono Michele Membré di fare visita alla corte safavide. Nel 1540, questi si recò nell'accampamento di Tahmasp a Marand, vicino a Tabriz. La missione di Membré durò tre anni, durante i quali scrisse la Relazione di Persia, una delle poche fonti europee che descrivono la corte di Tahmasp.[72] Nella sua lettera a Lando, Tahmasp promise di «ripulire la terra dalla malvagità [ottomana]» con l'aiuto della Lega Santa; la coalizione, tuttavia, non compì mai degli sforzi effettivi.[73]

Uno degli eventi più importanti del regno di Tahmasp fu il suo trasferimento della capitale safavide, che inaugurò il periodo noto come «era di Qazvin».[74] Sebbene la data esatta sia incerta, Tahmasp avviò i preparativi volti a trasferire la capitale reale da Tabriz a Qazvin durante una fase di reinsediamento etnico in corso negli anni Quaranta del Cinquecento.[18] Il trasferimento da Tabriz a Qazvin interruppe la tradizione turco-mongola di spostarsi con le mandrie dai pascoli estivi a quelli invernali, ponendo fine allo stile di vita nomade di Isma'il I.[75] L'idea di uno Stato turcomanno attivo soprattutto attorno Tabriz venne abbandonata, preferendosi la strada di un impero incentrato sull'altopiano iranico.[76] Trasferirsi in una città che collegava il regno al Khorasan attraverso un antico percorso, appunto la cosiddetta via del Khorasan, garantì un maggiore grado di centralizzazione quando province lontane come lo Shirvan, la Georgia e il Gilan confluirono nella sfera d'influenza safavide.[77] La popolazione non kizilbash presente a Qazvin permise a Tahmasp di introdurre nuovo personale alla sua corte che non fosse imparentato con le tribù turcomanne.[nota 3][18] La città, associata a un'immagine di ortodossia e di governo stabile, visse una fase di prosperità sotto il patrocinio di Tahmasp; l'edificio più importante realizzato in quell'epoca fu il padiglione di Chehel Sotoun.[78]

Militare[modifica | modifica wikitesto]

L'esercito safavide subì un processo di ammodernamento durante il regno di Tahmasp, in particolare grazie al rafforzamento di figure quali gli artiglieri (tupchiyan) e i moschettieri (tufangchiyan).[79] I Gollar-aghasis, gli schiavi militari cresciuti da Tahmasp e discendenti dei prigionieri del Caucaso, comandavano i tupchiyan e i tufangchiyan.[80] Per ridurre il potere dei kizilbash, lo scià soppresse gli influenti titoli di amir al-umara e vakil.[34] Il qurchi-bashi, precedentemente subordinato all'amir al-umara, divenne il generale ufficiale delle forze armate safavidi.[81]

Dopo la pace di Amasya nel 1555, Tahmasp cominciò a trascurare l'esercito ed evito quanto più possibile di retribuire le sue truppe, le quali non si fecero a quel punto scrupoli ad ottenerle mezzi illeciti. Nel 1575, le truppe persiane non ricevevano un compenso da almeno quattro anni. A tal proposito, un cronista dell'epoca affermò che esse accettarono questa situazione per via del loro «grandissimo amore verso lo scià».[82]

Religiosa[modifica | modifica wikitesto]

Tahmasp si descrisse come un «pio scià mistico sciita».[83] Le sue opinioni religiose e la misura in cui queste influenzarono la politica religiosa safavide appaiono l'aspetto più interessante del suo regno analizzato sia dagli storici coevi sia da quelli moderni. Come ha sottolineato la storica italiana Biancamaria Scarcia Amoretti, «l'originalità moderna dello sciismo persiano affonda le sue radici [nello scià Tahmasp]».[18] Fino al 1533, i capi kizilbash (che adoravano Isma'il I come il Mahdi promesso) esortarono il giovane Tahmasp a continuare sulle orme di suo padre; in quell'anno ebbe luogo una rinascita spirituale, il quale compì un atto di pentimento e mise fuori legge i comportamenti anti-religiosi ed empi.[36] Tahmasp non si propose come suo padre alla stregua di un Mahdi, diventando un mistico amante di ʿAlī ibn Abī Ṭālib e un re legato alla shari'a, ma trovava simpatico il fatto che gli abitanti dei villaggi si recassero al suo palazzo di Qazvin per toccarne gli abiti.[84] Rifiutò di permettere alla sua sorella preferita, Shahzada Sultanim, di celebrare il matrimonio, in quanto la teneva come sposa per il Mahdi.[85] Il sovrano rivendicò legami con ʿAlī e alcuni sufi, come il suo antenato Safi-al-Din, che attraverso i sogni interpretava gli eventi futuri.[86] Tahmasp auspicava che i poeti della sua corte dedicassero i propri scritti ad ʿAlī, piuttosto che alla sua persona.[87] Nel complesso, durante il suo regno inviò in dono diciotto copie del Corano all'Impero ottomano, tutte tempestate di gioielli e oro.[88]

Il sovrano vedeva nei Duodecimani una nuova dottrina della regalità, che conferiva agli "ulama" una propria autorità in questioni religiose e legali, ragion per cui nominò Shaykh Ali al-Karaki come vice dell'Imam nascosto.[83] Ciò rese molto influenti anche in ambito politico e a corte i mullā, i sayyid e i loro più stretti collaboratori, intersecando una rete che collegava Tabriz, Qazvin, Isfahan e i centri di recente costituzione di Rasht, Astarabad e Amol.[89] Come sottolineato da Iskandar Beg Munshi, il cronista di corte, i sayyid, in quanto grandi proprietari terrieri, godevano di un potere considerevole. Per tutti gli anni Trenta e Quaranta del Cinquecento, esercitarono una grossa influenza sulla famiglia safavide a Tabriz e, secondo Iskandar Beg, «ogni loro desiderio si traduceva in realtà quasi prima che fosse espresso [...] sebbene si fossero resi colpevoli di azioni contrarie alla legge».[90] Nel corso del regno di Tahmasp, gli studiosi persiani accettarono l'eredità safavide dei sayyid e si definirono «Husaynidi».[91] Tahmasp intraprese un programma urbano su larga scala volto a rendere la città di Qazvin «un centro della pietà e dell'ortodossia sciita», ampliando il santuario di Husayn (figlio di ʿAlī al-Riḍā, l'ottavo imam).[92] Si dimostrò inoltre attento al suo ordine sufi ancestrale ad Ardabil, costruendo la moschea Janat Sarai per incoraggiare i visitatori e tenere cerimonie Sama.[93] Tahmasp ordinò la pratica dei rituali sufi e fece giungere sufi e mullā al suo palazzo a compiere pubblicamente azioni pie; di solito avevano inoltre luogo i dhikr (una forma di meditazione islamica) in concomitanza dell'id al-fitr. Ciò spinse i seguaci di Tahmasp a considerarsi appartenenti a una comunità troppo grande per essere vincolata da ordini tribali o altri ordini sociali locali.[94] Sebbene il regno di Tahmasp coincise con la conversione sciita, a differenza della sua padre non costrinse altri gruppi religiosi a cambiare fede; ciò garantì una convivenza pacifica e apprezzata con i cristiani armeni.[95]

Artistica[modifica | modifica wikitesto]

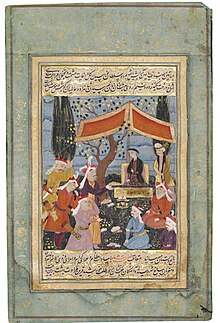

Tahmasp è stato definito dagli storici il più grande mecenate safavide.[96] In gioventù, Tahmasp aveva apprezzato l'arte della calligrafia e pittura, motivo per cui in seguito sovvenzionò i maestri di entrambe.[18] L'alacre e acclamato contributo di Tahmasp alle arti safavidi passò inevitabilmente per il suo patrocinio dei manoscritti in miniatura persiani, specie durante la prima metà del suo regno.[97] Fu il protagonista di uno dei più celebri manoscritti illustrati dallo Shāh-Nāmeh, commissionato dal padre intorno al 1522 e completato verso la metà degli anni 1530.[98] Lo scià finanziò pittori come Kamāl ud-Dīn Behzād, riservando un laboratorio di pittura a corte a maestri, viaggiatori e apprendisti con materiali esotici come oro macinato e lapislazzuli.[99] Gli artisti di Tahmasp realizzarono le illustrazioni del Khamsa di Nizami,[100] oltre a lavorare ai dipinti esterni del Chehel Sotoun.[101] Il Tarikh-e Alam- ara-ye Abbasi definisce il regno di Tahmasp l'apice dell'arte calligrafica e pittorica safavide.[18] Tahmasp perse interesse per le arti in miniatura intorno al 1555 e, di conseguenza, sciolse la bottega reale e permise ai suoi artisti di recarsi altrove.[102]

In occasione dei regni di Tahmasp e di suo padre, Isma'il I, corrispose il momento più produttivo della storia della lingua turca azera e della letteratura azera. Il famoso poeta Fuzûlî, che scrisse in turco, persiano e arabo, produsse il maggior numero di opere durante quest'epoca.[103] Durante gli ultimi anni della sua vita, tuttavia, Tahmasp arrivò addirittura a disprezzare i poeti e la poesia; con l'aumentare del suo zelo verso il Corano, finì con il ritenere non più i poeti degli uomini devoti poiché molti di loro amavano bere il vino, un comportamento irrispettoso a livello religioso. Tahmasp rifiutò di far entrare i poeti alla sua corte e smise di guardarli con favore.[104] Secondo il Tazkera-ye Tohfe-ye Sāmi di suo fratello, Sam Mirza, al momento di massima apice dell'attività culturale si contavano 700 poeti attivi. Dopo la conversione religiosa di Tahmasp, molti si unirono a Humayun; coloro che rimasero e che avevano scritto ghazal (sonetti) erotici, come Vahshi Bafqi e Mohtasham Kashani, dovettero abbandonare ogni prospettiva di attirare nuovamente l'attenzione della corte.[105] La partenza di poeti come Naziri Nishapuri e Urfi Shirazi segnò l'ascesa della poesia in stile indiano, introducendo il persiano nella letteratura indiana.[106]

Ascendenza[modifica | modifica wikitesto]

Di seguito un albero genealogico dello scià.[107]

| Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | ||||||||||

| Scià Junayd | Scià Ibrahim Safavi | ||||||||||||

| Scià Haydar | |||||||||||||

| Khadija Begum bt. Qara Othman | Ali Beg (= 20) | ||||||||||||

| Sara Khatun | |||||||||||||

| Isma'il I | |||||||||||||

| Uzun Hasan (= 28) | Ali Beg (= 18) | ||||||||||||

| Sara Khatun | |||||||||||||

| Alamshah Halima Khatun | |||||||||||||

| Despina Khatun | Giovanni IV di Trebisonda | ||||||||||||

| Bagrationi | |||||||||||||

| Tahmasp I | |||||||||||||

| Hamza Beg Mawsillu | Begtash Mawsillu | ||||||||||||

| … | |||||||||||||

| Mihmad prega Mawsillu | |||||||||||||

| … | |||||||||||||

| … | |||||||||||||

| Tajli Khanum | |||||||||||||

| Yaqub Beg | Uzun Hasan (= 10) | ||||||||||||

| Saljukshah Begum | |||||||||||||

| Una principessa Ak Koyunlu | |||||||||||||

| Gawhar Sultan-Khanum | … | ||||||||||||

| … | |||||||||||||

Discendenza[modifica | modifica wikitesto]

Tahmasp, a differenza dei suoi antenati che sposarono donne turcomanne, ebbe mogli georgiane e circasse; la maggior parte dei suoi figli era di etnia caucasica.[108] La sua unica consorte turcomanna era la sua moglie principale, Sultanum Begum della tribù Mawsillu, che diede alla luce due figli: Mohammad Khodabanda e Isma'il II.[109] Tahmasp ebbe una pessima relazione con Isma'il, che imprigionò perché sospettava che suo figlio potesse tentare un colpo di Stato contro di lui.[108] Al contrario, riservò premura agli altri suoi figli; su suo ordine, le sue figlie ricevettero un'educazione in ambito amministrativo e artistico.[110] Haydar Mirza (il suo figlio prediletto, nato da una schiava georgiana) partecipò alla vita politica.[111]

Per quanto risulta noto, Tahmasp ebbe sette consorti:

- Sultanum Begum (1516 circa-1593 a Qazvin), moglie principale di Tahmasp, della tribù Mawsillu, madre dei suoi due figli maggiori[109]

- Sultan-Agha Khanum, circassa, sorella di Shamkhal Sultan Cherkes (governatrice di Şəki), madre di Parikhan Khanum e Suleiman Mirza[112]

- Sultanzada Khanum, schiava georgiana, madre di Haydar Mirza[108]

- Zahra Baji Khanum, georgiana, madre di Mustafa Mirza e Ali Mirza[113]

- Hurikhan Khanum, georgiana, madre di Zaynab Begum e Maryam Begum[114]

- Una sorella di Waraza Shalikashvili[115]

- Zaynab Sultan Khanum (sposata nel 1549; morì a Qazvin nell'ottobre 1570 e fu sepolta a Mashhad), vedova del fratello minore di Tahmasp, Bahram Mirza[116]

Figli[modifica | modifica wikitesto]

Ebbe tredici figli:

- Mohammad Khodabanda (1532-1595 o 1596) - con Sultanum Begum, scià di Persia (r. 1578-1587)[117]

- Isma'il II (31 maggio 1537-24 novembre 1577) - con Sultanum Begum, scià di Persia (r. 1576-1577)[45]

- Murad Mirza (morto nel 1545), governatore di Kandahar; morto durante l'infanzia[60]

- Suleiman Mirza (morto il 9 novembre 1576) - con Sultan-Agha Khanum, governatore di Shiraz, ucciso durante l'epurazione di Ismail II[45]

- Haydar Mirza (28 settembre 1556-9 novembre 1576) - con Sultanzada Khanum, autoproclamato Scià dell'Iran per un giorno dopo la morte di Tahmasp; ucciso dalle sue guardie a Qazvin[118]

- Mustafa Mirza, (morto il 9 novembre 1576) - con Zahra Baji Khanum, ucciso durante l'epurazione di Ismail II;[45] sua figlia sposò ʿAbbās I il Grande[119]

- Junayd Mirza (morto nel 1577), ucciso durante l'epurazione di Isma'il II[34]

- Mahmud Mirza (morto il 7 marzo 1577), governatore di Shirvan e Lahijan, ucciso durante l'epurazione di Isma'il II[45]

- Imam Qoli Mirza (morto il 7 marzo 1577), ucciso durante l'epurazione di Ismail II[45]

- Ali Mirza (morto il 31 gennaio 1642) - con Zahra Baji Khanum, accecato e imprigionato da ʿAbbās I il Grande[34]

- Ahmad Mirza (morto il 7 marzo 1577), ucciso durante l'epurazione di Isma'il II[45]

- Murad Mirza (morto nel 1577), ucciso durante l'epurazione di Isma'il II[34]

- Zayn al-Abedin Mirza, morto in età infantile[34]

- Musa Mirza, morto durante l'infanzia[34]

Figlie[modifica | modifica wikitesto]

Tahmasp ebbe probabilmente tredici figlie, di cui se ne conoscono otto:[34]

- Gawhar Sultan Begum (morta nel 1577), sposò Ibrahim Mirza[110]

- Parikhan Khanum (morta nel 1578) - con Sultan-Agha Khanum, morì per ordine di Khayr al-Nisa Begum[120]

- Zaynab Begum (morta il 31 maggio 1640) - con Hurikhan Khanum, sposò Ali-Qoli Khan Shamlu[121]

- Maryam Begum (morta nel 1608) - con Hurikhan Khanum, sposò Khan Ahmad Khan[34]

- Shahrbanu Khanum, sposò Salman Khan Ustajlu[122]

- Khadija Begum (morta dopo il 1564), sposò Jamshid Khan (nipote di Amira Dabbaj, un sovrano locale del Gilan occidentale)[122]

- Fatima Sultan Khanum (morta nel 1581), sposò Amir Khan Mawsillu[34]

- Khanish Begum, sposò Shah Nimtullah Amir Nizam al-Din Abd al-Baqi (principale esponente dell'ordine dei Ni'matullahiyya)[112]

Monetazione[modifica | modifica wikitesto]

Le monete di Tahmasp I avevano un proprio simbolo distintivo in base alla regione in cui venivano coniate: è il caso dell'akçe in Shirvan, nel Mazandaran si realizzava il tanka e nel Khuzestan si usava la moneta larin. Entro il 1570, per la maggior parte di queste monete autonome si decise di adottare una procedura di conio meno diversificata.[123] Mentre il peso delle monete shahi misurava 7,88 g all'inizio del regno di Tahmasp, questo diminuì significativamente nel corso del tempo, passando verso gli anni Settanta del Cinquecento a 2,33 g nelle parti occidentali del regno e a 2,92 g nell'est.[123]

Nelle sue monete, la lingua araba non appariva più l'unica idioma usato, nei suoi folus-i shahi la frase «Possa essere eternamente [condannato] alla dannazione di Dio / Colui che altera [il tasso del] folus reale» è coniato in persiano. Anche le vecchie monete di rame vennero mantenute in circolazione in base alla loro convalida.[123]

Rilevanza storica[modifica | modifica wikitesto]

Il regno di Tahmasp I iniziò durante un'epoca di guerre civili tra i principali kizilbash dopo la morte di Isma'il I, che fece precipitare il regno in una profonda crisi. Il carisma di Isma'il I, funzionale ad assicurarsi il sostegno di quanti più kizilbash possibili, si concluse con la successione di Tahmasp.[124] A differenza di suo padre, Tahmasp non possedeva carisma in senso politico o spirituale, né era di indole tale da proporsi come feroce guerriero sul campo di battaglia, una qualità apprezzata dai kizilbash. Alla fine, Tahmasp superò quello che sembrava apparire come un ostacolo alla sua immagine; infatti, egli si dimostrò un valido comandante militare nella battaglia di Jam contro gli Usbechi e, invece di affrontare l'Impero ottomano direttamente sul campo di battaglia, preferì aggredire la retroguardia nemica.[125] Tahmasp sapeva di non avere la medesima caratura del suo genitore, ragion per cui, mentre lottava nel tentativo di nobilitare la sua figura in campo bellico, dovette altresì convincere l'opinione pubblica di essere un giovane scià in grado di agire con grande saggezza.[126] Così, divenne un ligio seguace dello sciismo e mantenne quest'immagine di grandissimo devoto fino alla fine dei suoi giorni.[127] Questa si rivelò una mossa azzeccata per rompere l'influenza del kizilbash, poiché una volta assunto saldamente il potere entro un decennio il regno dello scià si presentava come un dominio scevro da complotti a corte e da altri intrighi; la sua immagine di credente zelante non fu portata avanti in maniera efficace da nessuno dei suoi successori.[128] Anche dopo aver consolidato il suo potere, l'influenza politica di Tahmasp era poca rispetto all'Impero ottomano. Tuttavia, il sovrano gettò con successo le basi per la trasformazione del sistema politico safavide concretizzato da ʿAbbās I il Grande portando schiavi caucasici nelle terre continentali persiane. Ciò creò così quel potente nucleo di persone che smosse l'equilibrio politico dell'impero ai tempi di suo nipote.[43]

Tahmasp I ha suscitato scarsa considerazione sugli storici occidentali, i quali lo hanno spesso affrettatamente paragonato a suo padre. Dai più critici è stato ritenuto come un personaggio «avaro» e un «religioso bigotto».[79] Gli si accusava inoltre di non lasciare mai l'harem e si diceva che trascorresse il suo tempo o intrattenendo rapporti sessuali con le sue concubine preferite oppure appassionandosi alla predizione del futuro.[79] Una simile descrizione sembrerebbe corrispondere a quella di un sovrano oscuro e dalle discutibili passioni, ma in realtà bisognerebbe ricordare anche altri aspetti della sua personalità; a titolo di esempio, nonostante la sua avidità, pare che la sua misericordia lo portò a rinunciare a un totale di circa 30.000 toman derivanti dalle tasse, in quanto incamerarli avrebbe offeso la legge religiosa.[129] Tahmasp si rivelò durante il suo dominio un abile politico, malgrado, secondo lo storico Roemer, questo aspetto della sua personalità non sia stato ad oggi sufficientemente analizzato con attenzione.[129] Un risultato degno di nota fu la sua capacità di adattare l'ideologia safavide alla popolazione principale del regno che non seguiva l'adorazione di Isma'il I compiuta dai kizilbash.[130] Entro la fine del suo regno, la volontà di Tahmasp di tenere unito l'impero permise all'élite persiana della burocrazia di assumere incarichi in ambito burocratico e governativo nell'Impero safavide. Quest'incorporazione, a sua volta, permise a Tahmasp e ai suoi successori di adottare una legittimità dinastica e un culto della personalità imperiale che non permisero più una nuova guerra civile, nemmeno quando l'impero era nella sua posizione più fragile.[131]

Note[modifica | modifica wikitesto]

Esplicative[modifica | modifica wikitesto]

- ^ Nella società safavide, quando il termine "Mirza" (l'equivalente di "Principe") veniva utilizzato dopo un nome (ad es. Tahmasp Mirza), si riferiva a un principe. Al contrario, se veniva usato prima di un nome, come nel caso di Mirza Ebrahim o Mirza Taqi, significava che l'uomo apparteneva al ceto amministrativo ed era un uomo letterato: Maeda (2021), p. 130.

- ^ Roemer (2008), pp. 243-244.

«Nel maggio del 1554, lasciò il suo accampamento invernale ad Aleppo per Amid e avanzò fino al territorio armeno del Karabakh nell'ansa meridionale dell'Aras». - ^ Come approfonditamente spiegato dallo storico moderno Colin P. Mitchell: «"Una spiegazione più interessante per la scelta di basare l'amministrazione centrale reale a Qazvin risiede nel già citato programma di minimizzare l'indebita influenza turca nella corte safavide". Come osservava Hans Roemer (2008, p. 249), non c'era bisogno di intravedere una politica di "persianizzazione" in questa mossa, ma senza dubbio "l'idea di uno Stato turcomanno con il suo centro a Tabriz e il suo fulcro in Anatolia orientale, Mesopotamia e la Persia nordoccidentale fu abbandonata". La decisione di sostituire Tabriz come centro imperiale, una città che aveva rappresentato storicamente lo snodo principale di diverse dinastie mongole e turcomanne come gli Ilkhanidi, i Kara Koyunlu e gli Ak Koyunlu, fu concomitante alla scelta dello scià di accrescere e dotare la sua corte e il suo esercito di membri di provenienza non Qezelbāš [ovvero kizilbash]»: Mitchell (2009b).

Bibliografiche[modifica | modifica wikitesto]

- ^ Hinz (1975), p. 232.

- ^ Ansari (2012), p. 25, nota 74.

- ^ Justi (1895), p. 319.

- ^ Amoretti e Matthee (2009); Matthee (2008).

- ^ Babinger e Savory (1995).

- ^ Matthee (2008).

- ^ a b c Savory e Karamustafa (1998).

- ^ Rayfield (2013), pp. 165-166.

- ^ Savory e Gandjeï (2007).

- ^ Brown (2009), p. 235.

- ^ Savory et al. (2012).

- ^ Savory e Karamustafa (1998); Bakhash (1983).

- ^ Mazzaoui (2002).

- ^ Schwarz (2021), pp. 357, 359.

- ^ a b Schwarz (2021), p. 359.

- ^ Mitchell (2009a), p. 32.

- ^ Roemer (2008), p. 225.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Mitchell (2009b).

- ^ a b Mitchell (2009a), p. 58.

- ^ Wood (2018), p. 69.

- ^ Wood (2018), p. 70.

- ^ Wood (2018), p. 78.

- ^ Wood (2018), p. 79.

- ^ a b Mitchell (2009a), p. 59.

- ^ a b Mitchell (2009b); Newman (2008), p. 21.

- ^ Newman (2008), p. 21.

- ^ Simpson (2021), p. 471.

- ^ Roemer (2008), p. 227.

- ^ Newman (2008), p. 25.

- ^ a b c d Roemer (2008), p. 234.

- ^ Savory e Bosworth (2012); Roemer (2008), p. 234.

- ^ a b Newman (2008), p. 26.

- ^ Mitchell (2009b); Roemer (2008), p. 234.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Savory e Bosworth (2012).

- ^ Roemer (2008), p. 236.

- ^ a b Mitchell (2009b); Savory e Bosworth (2012).

- ^ Mitchell (2009b); Roemer (2008), p. 236.

- ^ Mitchell (2009a), p. 60.

- ^ Savory e Bosworth (2012); Roemer (2008), p. 235.

- ^ a b Roemer (2008), p. 241.

- ^ Newman (2008), pp. 26-27.

- ^ a b c d Newman (2008), p. 28.

- ^ a b c d Streusand (2019), p. 148.

- ^ a b Roemer (2008), p. 242.

- ^ a b c d e f g h Ghereghlou (2016a).

- ^ Roemer (2008), pp. 242-243; Mitchell (2009a), p. 79.

- ^ Roemer (2008), p. 243.

- ^ Roemer (2008), pp. 243-244.

- ^ Savory (2007), p. 63.

- ^ Savory (2007), p. 65; Panahi (2015), p. 52.

- ^ Savory (2007), p. 64.

- ^ a b c Hitchins (2000).

- ^ Maeda (2021), p. 129.

- ^ Panahi (2015), p. 46.

- ^ a b c Maeda (2021), p. 130.

- ^ Roemer (2008), p. 246.

- ^ Mikaberidze (2015), p. XXXI.

- ^ Roemer (2008), p. 245.

- ^ a b Savory (2007), p. 66.

- ^ a b c Thackston (2004).

- ^ Eraly (2000), p. 104; Soudavar (2017), p. 49.

- ^ Thackston (2004); Savory (2007), pp. 66-67.

- ^ Thackston (2004); Streusand (2019), p. 148.

- ^ a b c Savory (2007), p. 67.

- ^ Faroqhi e Fleet (2013), p. 446; Mitchell (2009a), p. 126.

- ^ Newman (2008), pp. 38-39.

- ^ Roemer (2008), p. 247.

- ^ Pārsādust (2009).

- ^ Roemer (2008), p. 248.

- ^ Mitchell (2009a), p. 68.

- ^ Slaby (2005).

- ^ Mitchell (2009a), p. 90.

- ^ Mitchell (2009a), pp. 90-91.

- ^ Aldous (2021), p. 35.

- ^ Aldous (2021), p. 37.

- ^ Roemer (2008), p. 249.

- ^ Mitchell (2009a), p. 105.

- ^ Kleiss (1990).

- ^ a b c Savory (2007), p. 57.

- ^ Streusand (2019), p. 170.

- ^ Savory (2007), p. 56.

- ^ Floor (2021), p. 229.

- ^ a b Streusand (2019), p. 164.

- ^ Babayan (2012), p. 291; Mitchell (2009b).

- ^ Blow (2009), p. 12.

- ^ Babayan (2012), p. 292.

- ^ Canby (2000), p. 72.

- ^ Guliyev (2022), p. 62.

- ^ Mitchell (2009a), p. 109.

- ^ Mitchell (2009a), p. 107.

- ^ Newman (2008), p. 30.

- ^ Mitchell (2009a), p. 106.

- ^ Newman (2008), p. 32.

- ^ Babayan (2012), pp. 295-296.

- ^ Mitchell (2009b); Mitchell (2009a), p. 104.

- ^ Streusand (2019), p. 191.

- ^ Canby (2000), p. 49.

- ^ Simpson (2009).

- ^ Soudavar (2017), p. 51.

- ^ Mitchell (2009b); Streusand (2019), p. 191.

- ^ Ghasem Zadeh (2019), p. 4.

- ^ Simpson (2021), p 473.

- ^ Javadi e Burrill (1988).

- ^ Sharma (2017), p. 21.

- ^ Mitchell (2009b); Soudavar (2017), pp. 50-51.

- ^ Ghasem Zadeh (2019), p. 7; Bruijn (2012).

- ^ Savory e Karamustafa (1998); Ghereghlou (2016b); Woods (1999), pp. 192-193; Savory (2007), p. 18.

- ^ a b c Savory (2007), p. 68.

- ^ a b Newman (2008), p. 29.

- ^ a b Szuppe (2003), p. 150.

- ^ Roemer (2008), p. 247; Savory (2007), p. 68.

- ^ a b Szuppe (2003), p. 147.

- ^ Szuppe (2003), p. 153.

- ^ Szuppe (2003), p. 149.

- ^ Mitchell (2011), p. 67.

- ^ Newman (2008), p. 31.

- ^ Savory (2007), p. 70.

- ^ Savory (2007), p. 69.

- ^ Canby (2000), p. 118.

- ^ Savory (2007), p. 71.

- ^ Babaie et al. (2004), p. 35.

- ^ a b Szuppe (2003), p. 146.

- ^ a b c Akopyan (2021), p. 295.

- ^ Khafipour (2021), p. 111.

- ^ Mitchell (2009b); Khafipour (2021), p. 111.

- ^ Khafipour (2021), p. 121.

- ^ Roemer (2008), p. 252; Khafipour (2021), p. 121.

- ^ Roemer (2008), p. 249; Khafipour (2021), p. 121; Matthee (2011), p. 86.

- ^ a b Roemer (2008), p. 250.

- ^ Mitchell (2009b); Khafipour (2021), p. 121.

- ^ Mitchell (2009a), p. 67.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- (EN) Alexander V. Akopyan, Coinage and the monetary system, in Rudi Matthee, The Safavid World, New York, Taylor & Francis, 2021, pp. 285-309, ISBN 9781000392876, OCLC 1274244049.

- (EN) Gregory Aldous, The Qazvin Period and the Idea of the Safavids, in Charles Melville, Safavid Persia in the Age of Empires, the Idea of Iran, vol. 10, Bloomsbury Publishing, 2021, pp. 29-46, ISBN 9780755633784.

- (EN) Biancamaria Scarcia Amoretti e Rudi Matthee, Ṣafavid Dynasty, in The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, Londra, 2009, ISBN 978-0-19-530513-5.

- (EN) Ali Mir Ansari, The Politics of Nationalism in Modern Iran, Cambridge University Press, 2012, ISBN 978-0521687171.

- (EN) Sussan Babaie, Kathryn Babayan, Ina Baghdiantz-McCabe e Massumeh Farhad, The Safavid Household Reconfigured: Concubines, Eunuchs, and Military Slaves, in Slaves of the Shah: New Elites of Safavid Iran, I.B.Tauris, 2004, ISBN 978-0857716866.

- (EN) Kathryn Babayan, The Safavids in Iranian History (1501-1722, in Touraj Daryaee, The Oxford Handbook of Iranian History, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 285-306, DOI:10.1093/oxfordhb/9780199732159.001.0001, ISBN 9780199732159.

- (EN) Franz Babinger e Roger Savory, Ṣafī al-Dīn Ardabīlī, in Clifford E. Bosworth, Emeri J. van Donzel, Wolfhart Heinrichs e Gérard Lecomte, The Encyclopaedia of Islam, VIII: Ned–Sam, nuova, Leida, E. J. Brill, 1995, ISBN 978-90-04-09834-3.

- (EN) S. Bakhash, ADMINISTRATION in Iran vi. Safavid, Zand, and Qajar periods, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, I/5: Adat–Afghanistan, Londra e New York, Routledge & Kegan Paul, 1983, pp. 462-466, ISBN 978-0-71009-094-2.

- (EN) J.T.P. de Bruijn, Sabk-i, Hindī, in Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe e John Nawa ed Everett Rowson, Encyclopaedia of Islam, 3ª ed., Brill Online, 2012, ISSN 1873-9830.

- (EN) Daniel W. Brown, A new introduction to Islam, Wiley-Blackwell, 2009, ISBN 9781405158077, OCLC 1150802228.

- (EN) David Blow, Shah Abbas: The Ruthless King Who Became an Iranian Legend, Londra, I. B. Tauris, 2009, ISBN 978-1-84511-989-8, LCCN 2009464064.

- (EN) Sheila R. Canby, The Golden Age of Persian Art, 1501-1722, Harry N. Abrams, 2000, ISBN 9780810941441, OCLC 43839386.

- (EN) Abraham Eraly, Emperors of the Peacock Throne: The Saga of the Great Mughals, Nuova Delhi, Penguin Books, 2000, pp. 101-114, ISBN 9780141001432, OCLC 470313700.

- (EN) C. Fleischer, ALQĀS MĪRZA, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, I/9: Alp Arslan–ʿAbd-al-Hamīd, Londra e New York, Routledge & Kegan Paul, 1985, pp. 907-909, ISBN 978-0-71009-098-0.

- (EN) Suraiya N. Faroqhi e Kate Fleet, The Cambridge History of Turkey, 2: The Ottoman Empire as a World Power, 1453-1603, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, ISBN 9780521620949.

- (EN) Willem Floor, The Safavid Army: Continuity and Change, in Rudi Matthee, The Safavid World, New York, Taylor & Francis, 2021, pp. 224-244, ISBN 9781000392876, OCLC 1274244049.

- (EN) Kioumars Ghereghlou, ESMĀʿIL II, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, ed. online, Encyclopædia Iranica Foundation, 2016a.

- (EN) Kioumars Ghereghlou, ḤAYDAR ṢAFAVI, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, ed. online, Encyclopædia Iranica Foundation, 2016b.

- (EN) Eftekhar Ghasem Zadeh, Safavid approach to art in the period of Shah Tahmasb Safavid, in Afagh Journal of Humanities, n. 31, 2019, pp. 1-15.

- (EN) Ahmad Guliyev, Safavids in Venetian and European Sources, Edizioni Ca' Foscari - Venice University Press, 2022, DOI:10.30687/978-88-6969-592-6, ISBN 978-88-6969-592-6.

- (DE) Walther Hinz, Altiranisches Sprachgut der Nebenüberlieferungen. Göttinger Orientforschungen, Reihe III, in Iranica, vol. 3, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, OCLC 30681546.

- (EN) Keith Hitchins, GEORGIA ii. History of Iranian-Georgian Relations, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, X/4: Gāvbāzī–Geography IV, Londra e New York, Routledge & Kegan Paul, 2000, pp. 464-470, ISBN 978-0-933273-49-8.

- (EN) H. Javadi e K. Burrill, AZERBAIJAN x. Azeri Turkish Literature, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, III/3: Azerbaijan IV–Bačča(-ye) Saqqā, Londra e New York, Routledge & Kegan Paul, 1988, pp. 251-255, ISBN 978-0-71009-115-4.

- (DE) Ferdinand Justi, Iranisches Namenbuch, Marburg, N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung, 1895.

- (EN) Hani Khafipour, Beyond Charismatic Authority: The crafting of a Sovereign's Image in the Public Sphere, in Rudi Matthee, The Safavid World, New York, Taylor & Francis, 2021, pp. 111-121, ISBN 9781000392876, OCLC 1274244049.

- (EN) Wolfram Kleiss, ČEHEL SOTŪN, QAZVIN, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, V/2: C̆ehel Sotūn, Isfahan-Central Asia XIII, Londra e New York, Routledge & Kegan Paul, 1990, pp. 116-117, ISBN 978-0-939214-69-3.

- (EN) M. Köhbach, AMASYA, PEACE OF, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, I/9: Alp Arslan–ʿAbd-al-Hamīd, Londra e New York, Routledge & Kegan Paul, 1985, p. 928, ISBN 978-0-71009-098-0.

- (EN) Hirotake Maeda, Against all odds: the Safavids and the Georgians, in Rudi Matthee, The Safavid World, New York, Taylor & Francis, 2021, pp. 125-144, ISBN 9781000392876, OCLC 1274244049.

- (EN) Rudi Matthee, SAFAVID DYNASTY, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, ed. online, Encyclopædia Iranica Foundation, 2008.

- (EN) Rudi Matthee, The Pursuit of Pleasure: Drugs and Stimulants in Iranian History, 1500-1900, Princeton, Princeton University Press, 2011, ISBN 9780691118550, OCLC 918275314.

- (EN) Michel M. Mazzaoui, NAJM-E ṮĀNI, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, ed. online, Encyclopædia Iranica Foundation, 2002.

- (EN) Colin P. Mitchell, The Practice of Politics in Safavid Iran: Power, Religion and Rhetoric, I.B.Tauris, 2009a, ISBN 978-08-57-71588-3.

- (EN) Colin P. Mitchell, ṬAHMĀSP I, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, ed. online, Encyclopædia Iranica Foundation, 2009b.

- (EN) Colin P. Mitchell, New Perspectives on Safavid Iran: Empire and Society, Routledge, 2011, ISBN 978-1-136-99194-3.

- (EN) Alexander Mikaberidze, Historical Dictionary of Georgia, 2ª ed., Lanham, Rowman & Littlefield, 2015, ISBN 9781442241466.

- (EN) Andrew J. Newman, Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire, I.B.Tauris, 2008, ISBN 9780857716613.

- (FA) Abbas Panahi, Le conseguenze delle campagne militari di Scià Tahmasp I nel Caucaso e in Georgia, in Ricerca Storica sull'Iran e sull'Islam, vol. 9, n. 17, 2015, pp. 47-64, DOI:10.22111/JHR.2016.2536.

- (EN) Manučehr Pārsādust, Pariḵān Ḵānom, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, ed. online, Encyclopædia Iranica Foundation, 2009.

- (EN) Donald Rayfield, Edge of Empires: A History of Georgia, Reaktion Books, 2013, ISBN 978-1780230702.

- (EN) H. R. Roemer, The Safavid Period, in The Cambridge History of Iran, 6: The Timurid and Safavid Periods, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 189-350, ISBN 9781139054980.

- (EN) Roger M. Savory e Ahmet T. Karamustafa, ESMĀʿĪL I ṢAFAWĪ, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, VIII/6: Eršād al-zerāʿa–Eʿteżād-al-Salṭana, Londra e New York, Routledge & Kegan Paul, 1988, pp. 628-636, ISBN 978-1-56859-055-4.

- (EN) Roger M. Savory, Iran Under the Safavids, Cambridge University Press, 2007, ISBN 9780521042512.

- (EN) Roger M. Savory e Gandjeï, Ismāʿīl I, in Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe e John Nawas ed Everett Rowson, Encyclopaedia of Islam, 3ª ed., Brill Online, 2007, ISSN 1873-9830.

- (EN) Roger M. Savory e Clifford E. Bosworth, Ṭahmāsp, in Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe e John Nawas ed Everett Rowson, Encyclopaedia of Islam, 3ª ed., Brill Online, 2012, ISSN 1873-9830.

- (EN) Roger M. Savory, J.T.P. Bruijn, A.J. Newman e A.T. Welch, Ṣafawids, in Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe e John Nawas ed Everett Rowson, Encyclopaedia of Islam, 3ª ed., Brill Online, 2012, ISSN 1873-9830.

- (EN) Florian Schwarz, Safavids and Ozbeks, in Charles Melville, Safavid Persia in the Age of Empires, the Idea of Iran, vol. 10, Bloomsbury Publishing, 2021, pp. 357-374, ISBN 9780755633784.

- (EN) Helmut Slaby, AUSTRIA i. Relations with Persia, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, ed. online, Encyclopædia Iranica Foundation, 2005.

- (EN) Douglas E. Streusand, Islamic Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids, and Mughals, Routledge, 2011, DOI:10.4324/9780429499586, ISBN 9780429499586.

- (EN) Marianna Shreve Simpson, ŠĀH-NĀMA iv. Illustrations, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, Londra e New York, Routledge & Kegan Paul, 2009.

- (EN) Marianna Shreve Simpson, Delux Manuscript Production In the Safavid period, in Rudi Matthee, The Safavid World, New York, Taylor & Francis, 2021, pp. 469-490, ISBN 9781000392876, OCLC 1274244049.

- (EN) Abolala Soudavar, Between the Safavids and the Mughals: Art and Artists in Transition, in Iran, vol. 37, n. 1, 2017, pp. 49-66, DOI:10.2307/4299994.

- (EN) Maria Szuppe, Status, knowledge, and politics: women in Sixteenth-Century Safavid Iran, in Guity Nashat, Women in Iran from the Rise of Islam to 1800, University of Illinois Press, 2003, pp. 140-170, ISBN 9780252071218, OCLC 50960739.

- (EN) Sunil Sharma, Mughal Arcadia - Persian Literature in an Indian Court, Cambridge, Harvard University Press, 2017, ISBN 9780674975859.

- (EN) Wheeler M. Thackston, HOMĀYUN PĀDEŠĀH, in Ehsan Yarshater, Encyclopædia Iranica, XII/4: Historiography III–Homosexuality III, Londra e New York, Routledge & Kegan Paul, 2004, pp. 437-439, ISBN 978-0-933273-78-8.

- (EN) John E. Woods, The Aqquyunlu: clan, confederation, empire, Salt Lake City, University of Utah Press, 1999, ISBN 0-585-12956-8, OCLC 44966081.

- (EN) Barry Wood, The Adventures of Shāh Esmāʿil: A Seventeenth-Century Persian Popular Romance, Boston, Brill, 2018, ISBN 9789004383531, OCLC 1083274490.

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Shah Tahmasp I

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Shah Tahmasp I

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- Tahmāsp I, su sapere.it, De Agostini.

- (EN) Ṭahmāsp I, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- (EN) Opere di Tahmasp I, su Open Library, Internet Archive.

- (EN) A king's book of kings: the Shah-nameh of Shah Tahmasb, The Metropolitan Museum of Art.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 78638870 · ISNI (EN) 0000 0000 6121 9146 · BAV 495/161009 · CERL cnp00547419 · LCCN (EN) nr92001776 · GND (DE) 119106329 · BNF (FR) cb133300372 (data) · J9U (EN, HE) 987007296180205171 · WorldCat Identities (EN) lccn-nr92001776 |

|---|