Incidente nucleare di Fukushima Dai-ichi

| Incidente nucleare di Fukushima Dai-ichi | |

|---|---|

| Incidente nucleare livello 7 (INES) | |

| |

| Tipo | Meltdown nucleare |

| Data | 11 marzo 2011 15:40 |

| Data fine | 16 marzo 2011 9:40 |

| Luogo | Ōkuma |

| Infrastruttura | Centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi |

| Stato | |

| Regione | Regione di Tōhoku |

| Prefettura | |

| Coordinate | 37°25′17″N 141°01′57″E / 37.421389°N 141.0325°E |

| Causa | Terremoto e maremoto del Tōhoku del 2011 |

| Conseguenze | |

| Morti | 1 morte per cancro attribuita, da parte del governo, all'esposizione alle radiazioni.[2][3] |

| Feriti | 16 con lesioni fisiche dovute alle esplosioni di idrogeno,[4] 2 lavoratori portati in ospedale con possibili ustioni da radiazioni.[5] |

| Evacuati | 184 000 |

| Mappa di localizzazione | |

L'incidente nucleare di Fukushima Dai-ichi (福島第一原子力発電所事故?, Fukushima Dai-ichi genshiryoku hatsudensho jiko) è stato un incidente nucleare avvenuto nella centrale omonima, situata a Naraha, nella prefettura di Fukushima, sulla costa est del Giappone. Oltre al disastro di Cernobyl' del 26 aprile 1986, è stato l'unico incidente classificato di livello 7 della scala INES, il livello di gravità massima degli incidenti nucleari.[6] La causa scatenante fu il terremoto e maremoto del Tōhoku dell'11 marzo 2011.

Al momento della scossa, il sistema di sicurezza antisismico della centrale spense tutti i reattori con la procedura di SCRAM, che si attivò automaticamente. Dopo lo spegnimento, in mancanza dell'elettricità fornita dai reattori, si attivarono immediatamente i generatori elettrici di emergenza, che fornirono l'energia necessaria a consentire il normale funzionamento dei sistemi di raffreddamento.

Dopo circa 40 minuti, la centrale fu raggiunta dall'onda di maremoto generata dal sisma, che scavalcò le protezioni e allagò gli impianti. Lo tsunami distrusse i generatori di emergenza che alimentavano i sistemi di raffreddamento dei reattori 1, 2 e 3 e anche la linea elettrica ad alta tensione che li collegava ai reattori 5 e 6.[7] Ciò causò un blackout elettrico e il blocco dei sistemi di raffreddamento nei primi tre reattori. L'interruzione dei sistemi di raffreddamento causò nelle ore successive la perdita di controllo dei reattori 1, 2 e 3, attivi al momento del terremoto. I tre reattori subirono un meltdown completo, seppur in momenti diversi, tra il 12 e il 15 marzo. Nei giorni successivi, si verificarono quattro distinte esplosioni, causate da fughe di idrogeno, alcune delle quali distrussero le strutture superiori degli edifici di due reattori.[8]

Nel luglio 2012, una commissione d'inchiesta (National Diet of Japan Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission - NAIIC) concluse che le circostanze che portarono al disastro avrebbero potuto essere previste e l'incidente evitato. In particolare, l'impresa che operava sull'impianto, la Tokyo Electric Power Company (TEPCO), non avrebbe disposto misure di sicurezza adeguate al rischio sismico e non si sarebbe dotata di piani di contenimento danni né di adeguati piani di evacuazione. La TEPCO si assunse pubblicamente alcune responsabilità.[9][10][11][12]

Nei giorni successivi all'incidente, in seguito al rilascio di radioattività nell'aria e alla contaminazione dei terreni circostanti, le autorità ordinarono l'evacuazione dei residenti entro un raggio di 20 chilometri.[13]

A differenza di quanto avvenne a Cernobyl', nell'incidente di Fukushima non vi fu un incendio con immissione di grandi quantità di radionuclidi nell'atmosfera, ma un rilascio di elementi radioattivi nell'oceano. Non sono stati documentati effetti negativi sulla salute dei residenti di Fukushima o dei lavoratori della centrale elettrica che siano direttamente attribuibili all'esposizione alle radiazioni provocate dall'incidente.[14][15][16] Sono state avanzate critiche sulla percezione pubblica del rischio radiologico derivante da incidenti e sull'attuazione di una zona di esclusione (simile a quella istituita a Cernobyl'), ritenuti causa di danni maggiori di quanti ne abbiano prevenuti.[17] In seguito all'incidente, almeno 164.000 residenti dell'area circostante furono sfollati permanentemente o temporaneamente (in modo volontario o tramite ordine di evacuazione). L'evacuazione provocò almeno 51 vittime, e un numero maggiore fu attribuito allo stress successivo o alla paura di rischi radiologici; al 2021, circa 36.000 persone non erano ancora potute tornare nelle proprie abitazioni.[18][19][20][21]

Controversie sono sorte riguardo lo smaltimento delle acque reflue utilizzate per raffreddare il reattore, con proteste nei Paesi confinanti.[22]

Panoramica[modifica | modifica wikitesto]

La centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi comprendeva sei reattori ad acqua bollente originariamente progettati dalla General Electric (GE) e mantenuti dalla Tokyo Electric Power Company (TEPCO). All'epoca del terremoto di Tōhoku, l'11 marzo 2011, i reattori 4, 5 e 6 erano chiusi per la sostituzione del combustibile esaurito,[23] ma le loro piscine di stoccaggio ospitavano comunque molti elementi di combustibile esaurito che necessitavano di raffreddamento forzato, il quale garantiva il livello di riempimento delle piscine e il mantenimento a bassa temperatura dell'acqua.[24][25]

Al momento della scossa di terremoto, i reattori 1, 2 e 3, attivi in quella fase, dotati di sismografo e di sistemi di allarme antisismico con reazione automatica, interruppero automaticamente le proprie reazioni di fissione con procedura di spegnimento istantaneo, denominata SCRAM, che consiste nell'inserimento immediato di tutte le barre di controllo all'interno del nocciolo del reattore. Poiché lo spegnimento dei reattori fece mancare anche la fornitura di energia elettrica necessaria ai sistemi di raffreddamento, entrarono in funzione i generatori di emergenza diesel-elettrici: questi consentirono di mantenere normalmente attiva l'alimentazione dei sistemi di raffreddamento.

I sistemi di raffreddamento funzionarono senza problemi per alcune decine di minuti, fino a quando lo tsunami non colpì la centrale distruggendo i generatori elettrici dei Reattori 1-5.

L'onda di tsunami, che raggiunse i 13 metri di altezza, colpì la centrale circa 50 minuti dopo il sisma iniziale e scavalcò la diga di protezione; quest'ultima era alta meno di 10 metri e non poté quindi impedire l'allagamento dell'impianto.[26] Il momento dell'impatto dello tsunami fu registrato da una telecamera.[27] L'acqua inondò completamente i locali seminterrati in cui erano alloggiati i generatori di emergenza. I generatori diesel allagati cessarono di funzionare pochi minuti dopo, con conseguente arresto delle turbo-pompe del sistema di raffreddamento dei reattori 2 e 3.

I due generatori di raffreddamento del reattore 6, situati in un locale più protetto, non furono allagati e risultarono sufficienti per continuare a raffreddare le proprie piscine di stoccaggio del materiale esausto nonché quelle del vicino reattore 5.[24] I primi quattro reattori, tuttavia, si trovano a una distanza di diverse centinaia di metri dagli altri due, e lo spazio che li separa da questi venne invaso da acqua e detriti e divenne, per questo, impraticabile. I reattori 1, 2, 3 e 4 risultarono pertanto privi di alimentazione elettrica e isolati.

I reattori nucleari di questa tipologia continuano a produrre calore anche dopo lo spegnimento, per effetto del decadimento degli isotopi radioattivi generati durante l'attività precedente, che prosegue per un tempo dell'ordine di alcuni giorni, e viene detta produzione di calore residuo o residuo di reazione. È necessario, pertanto, continuare a mantenere attivi i sistemi di raffreddamento, onde evitare l'accumulo del calore residuo nel reattore, potenzialmente in grado di fondere il nocciolo. I reattori 1, 2, 3 e 4 non disponevano più dell'elettricità necessaria ad alimentare i sistemi di emergenza, e neppure le apparecchiature elettroniche delle sale controllo, indispensabili per conoscere esattamente lo stato dei reattori e governarli. In seguito ad una concomitanza di eventi, sulla cui ricostruzione si indagò per anni e tuttora non tutti interamente chiariti, gli operatori non furono più in grado di raffreddare i reattori, e, a seguito dell'esaurimento delle batterie necessarie al funzionamento di una pompa secondaria del sistema di raffreddamento del secondo reattore, i reattori cominciarono a surriscaldarsi irreversibilmente a partire dal 12 marzo.[28]

Molte squadre di operatori esterni parteciparono con grandi sforzi nel tentativo di ripristinare la fornitura elettrica ai sistemi di raffreddamento, lavorando al ricollegamento di una linea ad alta tensione per alimentare sistemi e sale di controllo. Fu praticata anche una fornitura d'acqua con mezzi esterni da parte di squadre di vigili del fuoco. I reattori, tuttavia, restarono senza raffreddamento per almeno 24 ore. Si verificarono una serie di esplosioni, dovute all'accumulo di una miscela di aria e idrogeno nelle parti alte degli edifici, un segnale che evidenziò come all'interno dei noccioli si stessero producendo grandi volumi di idrogeno per effetto della reazione di ossidazione, causata dell'acqua, dello zirconio che compone la lega (Zircaloy) di cui sono costituite le guaine che contengono il combustibile nucleare, reazione innescata dalle altissime temperature, molto superiori a quelle operative, producendo così enormi quantità di idrogeno. La prima esplosione si verificò nell'unità 1 il 12 marzo, e l'ultima nell'unità 4, il 15 marzo.[28][29][30]

Nei reattori nucleari di questo tipo, l'acqua all'interno del nocciolo scorre in tubi verticali costruiti in una lega di acciaio speciale detta Zircaloy, contenente zirconio. A temperature superiori al migliaio di gradi questo elemento è in grado di catalizzare la scissione dell'acqua, la quale a tali temperature è reattiva e fortemente ossidante, catturando l'atomo di ossigeno e liberando idrogeno in grandi quantità.[31] Le esplosioni di aria e idrogeno si verificarono nella parte superiore di ogni unità, in aree degli edifici esterne cioè al recipiente di contenimento dei reattori, nelle quali l'idrogeno si era raccolto dopo essere stato scaricato da valvole di sfogo delle tubazioni a pressione.[32][33] Le esplosioni furono registrate da telecamere esterne, successivamente gli edifici danneggiati vennero ripresi con alcuni droni il 20 marzo.[1]

Caratteristiche dell'impianto[modifica | modifica wikitesto]

La centrale elettronucleare Dai-ichi (o ‘Fukushima I’) contiene sei reattori ad acqua bollente (BWR) General Electric che insieme fornivano una potenza di 4.7 GW: ciò la collocava fra le prime quindici centrali nucleari al mondo per dimensioni. I reattori sono allineati lungo la costa occupando un tratto di circa 1400 metri, l'impianto si estende per circa 350 ettari, sul fronte mare è dotato di un porto protetto da moli foranei. Fukushima Dai-ichi è stata la prima centrale nucleare progettata da General Electric ad essere costruita e gestita interamente da Tokyo Electric Power Company (TEPCO). È situata appena 12 chilometri più a nord di un'altra centrale di dimensioni simili, chiamata Fukushima Daini (o ‘Fukushima II’), anch'essa gestita da TEPCO.

La costruzione del primo reattore, Daiichi 1, è cominciata nel 1967 ed è stato messo in servizio nel 1971[34]. Il reattore 1 è un BWR ‘tipo-3’ con potenza di 439 MWe. È costruito con criteri antisismici relativamente bassi essendo stato omologato per resistere a accelerazioni massime (PGA) di 0,18g (1.74 m/s2), cioè inferiore alle specifiche richieste dalle zone a massimo rischio sismico. Era tuttavia risultato indenne ad un terremoto di 0,23g che colpì l'area nel 1978.[35]

I reattori 2 e 3 sono entrambi BWR General Electric del più moderno ‘tipo-4’ e da 760 MWe, furono messi in servizio rispettivamente nel 1974 e nel 1976. Hanno specifiche antisismiche nettamente superiori essendo entrambi omologati per resistere a forze PGA fino a 0.42g (4.12 m/s2). I reattori di costruzione successiva della stessa centrale (4, 5 e 6) sono omologati per resistere a scosse di intensità fino a 0.46 g (4.52 m/s2). I reattori 4 e 5 sono anch'essi modelli BWR da 760 MWe e sono stati messi in servizio rispettivamente nel 1978 e nel 1977, mentre il reattore 6 ha una potenza di 1067 MWe ed è stato messo in servizio nel 1979.

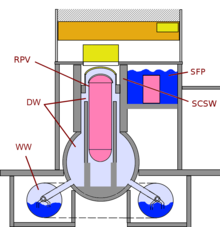

Le unità sono tutte dotate della struttura di contenimento di tipo ‘Mark 1’ di General Electric, tranne il reattore 6 che è costruito con il più moderno schema ‘Mark 2’.

Il reattore BWR[modifica | modifica wikitesto]

I reattori BWR hanno una struttura verticale e sono racchiusi in un recipiente ermetico, pressurizzato e a prova di radiazioni (pressure vessel), di forma cilindrica allungata simile a una caldaia. I modelli costruiti da General Electric sono i più diffusi impianti di questo tipo. Il nocciolo è l'unità designata alla produzione di calore che occupa la parte mediana del vessel, mentre nello spazio immediatamente superiore al nocciolo ci sono i tubi di canalizzazione e separazione del vapore che si sviluppano nell'interno del recipiente per una certa altezza, quindi al disopra di questa struttura, lasciando alcuni metri di spazio libero, sono collocate strutture in lamiera che formano superfici di condensazione,[36] sovrastate a loro volta da un ulteriore spazio libero coperto infine dalla cupola del vessel. Lo schema è quello di una caldaia a vapore, in cui i canali collocati in verticale determinano la direzione di circolazione del vapore e il nocciolo si trova immerso in acqua bollente pressurizzata. Nella zona alta del recipiente in corrispondenza delle strutture di condensazione vi sono le uscite del vapore, gli scappamenti e anche gli impianti di raffreddamento di emergenza. In condizioni di funzionamento normali il vapore scorre nei canali a pressione e temperature relativamente basse, cioè 70-80 atm e 270-285 gradi centigradi. Le barre di controllo sono inserite nel nocciolo dal basso, perciò la zona del vessel sottostante al nocciolo è riservata alle guide di inserimento delle barre di controllo con le loro aste di manovra e lo spazio sufficiente per estrarle completamente.

Tutto il recipiente a pressione così descritto è contenuto all'interno di un secondo recipiente ermetico, che non è a pressione e che contiene anche tubazioni esterne dell'impianto di refrigerazione e varie condotte di collegamento. Il recipiente secondario è anch'esso un contenitore ermetico in acciaio speciale, viene detto in gergo dry well, e ha forma simile a quella di una lampadina a bulbo rovesciata. Intorno alla base del recipiente, nel suo insieme, se ne trova un altro di forma toroidale, cioè simile a una ciambella, detto camera di decompressione, o camera di soppressione, o wet well, che circonda la base a bulbo della caldaia. La camera toroidale è la struttura in cui si raccoglie l'acqua demineralizzata in forma liquida al termine del ciclo del vapore e dopo il passaggio nelle turbine. Il wet well contiene tutta la riserva d'acqua del reattore e da questa camera l'acqua e il vapore vengono reimmessi nella caldaia; è collegato a valvole di sfiato del vapore del pressure vessel, così da fungere da recipiente di sfogo in caso di eccessiva pressione. Il wet well è anche collegato al recipiente centrale da una corona di condotte di giunzione.[37]

L'intero reattore con il dry well è a sua volta interamente contenuta in un guscio in cemento e acciaio, e l'intera struttura compresa la camera toroidale è collocata sopra una spessa struttura di contenimento in acciaio e cemento. I recipienti sono progettati per resistere alle altissime pressioni e temperature che potrebbero verificarsi in caso di incidente, mentre il guscio di contenimento esterno sottostante in cemento e acciaio è progettato per resistere a un'eventuale esplosione dei vessel o ad altri eventi.

Criticità dei reattori di tipo BWR[modifica | modifica wikitesto]

Uno svantaggio dei reattori BWR, così come pure di altri tipi di reattori, è quello di avere un ciclo di refrigerazione diretta, il che significa che il vapore generato dall'acqua di raffreddamento viene fatto circolare direttamente anche nell'impianto turbine, perciò nelle turbine si trova lo stesso vapore acqueo che circola anche a contatto con il nocciolo, seppure sempre all'interno di tubazioni proprie e mai a contatto con gli elementi radioattivi. Nel funzionamento il liquido refrigerante previsto è acqua demineralizzata, questa non si contamina mai con isotopi di fissione passando nel nocciolo se le condotte in lega di zirconio che contengono gli assemblaggi di elementi fissili sono intatte, e, in ogni caso, l'acqua utilizzata è sempre mantenuta entro un ciclo chiuso e confinata all'interno del wet well ermetico.

Fra gli inconvenienti insiti nell'utilizzare lo stesso liquido sia nel nocciolo sia nelle turbine, a parte il rischio che si ha in caso di contaminazione radioattiva dell'acqua di raffreddamento, c'è che essendo il raffreddamento e l'alimentazione delle turbine collegati in un unico circuito idraulico, il funzionamento delle turbine, o il loro blocco, può avere conseguenze sulla pressione e temperatura del fluido nell'impianto di raffreddamento del nocciolo. Inoltre, in condizioni di emergenza, si potrebbe verificare il caso estremo in cui per raffreddare il reattore potrebbe essere necessario immettere acqua proveniente dall'ambiente, e ciò si potrebbe accompagnare alla necessità di riversare poi all'esterno l'acqua utilizzata. Nel'incidente di Fukushima gli operatori furono costretti a raffreddare la centrale con acqua di mare. Migliaia di tonnellate di acqua contaminata furono stoccate in grandi serbatoi, e si prevede che in futuro si sarà costretti a riversarle nell'oceano.

Un altro svantaggio del reattore ad acqua bollente - che in questo incidente risultò avere effetti molto più gravi - dipende dalle proprietà chimiche dell'acqua e delle leghe metalliche impiegate quando sono portate a temperature molto alte. A temperature di utilizzo normali (300-350 °C), l'acqua è un composto stabile e funziona da refrigerante. Tuttavia, temperature molto superiori al migliaio di gradi possono favorire la scissione dell'acqua in presenza di particolari sostanze catalizzanti, e l'acqua stessa diventerebbe quindi un potente ossidante. Lo zirconio di cui sono costituiti i tubi in cui gli elementi di fissione del nocciolo sono contenuti, è un metallo duro e stabile a temperature di utilizzo normali, ma a 1200 °C esso diventa chimicamente reattivo e può catalizzare la scissione dell'acqua, quindi ne cattura l'atomo di ossigeno liberando idrogeno. Oltre alla pericolosità intrinseca dell'idrogeno, la conseguenza infausta è data dal fatto che la reazione è esotermica, ciò significa che quando l'acqua reagisce con lo zirconio si produce calore. L'effetto paradossale dovuto all'immissione di acqua è l'aumento della temperatura, l'opposto di quello refrigerante cercato. La portata reale di questo effetto potrebbe essere stata impossibile da quantificare da parte degli operatori nel corso degli eventi. Un documentario trasmesso dalla televisione giapponese NHK ha mostrato un esperimento effettuato nel 2015 che osservava il notevole aumento di temperatura di tubi in lega di zirconio surriscaldati quando venivano esposti a contatto con vapore acqueo.

Il calore residuo[modifica | modifica wikitesto]

I reattori BWR utilizzano il calore prodotto dalla fissione nucleare per far bollire l'acqua in cui è immerso il nocciolo così da generare vapore in pressione, come succede con normali caldaie a vapore. Quest'ultimo è inviato direttamente al settore turbine le quali azionano i generatori che producono l'elettricità a uso commerciale. Il vapore, quindi, viene raffreddato in tubi di condensazione che utilizzano per lo scambio di calore piscine di acqua di mare (con cui il vapore non entra mai in contatto).

Quando un reattore nucleare viene fermato completamente, mediante inserimento di tutte le barre di controllo nel nocciolo che bloccano l'attività di fissione - come avviene nella manovra di blocco istantaneo di emergenza detta SCRAM - il nocciolo continua comunque a produrre una certa quantità di calore per un certo tempo, per effetto del decadimento degli isotopi prodotti di fissione che si sono accumulati all'interno del materiale fissile durante la precedente attività. Il fenomeno è detto decadimento residuo o calore residuo del nocciolo.

Il decadimento residuo produce calore che, pur con intensità pari a una piccola frazione rispetto alla precedente attività del reattore, continua a venire prodotto per un tempo di diversi giorni, è perciò necessario continuare a raffreddare il nocciolo per tutto il periodo del decadimento dei prodotti di fissione al fine di dissipare il calore residuo. Il calore prodotto decresce nel corso dei giorni successivi, ma poiché ha la proprietà di accumularsi, i sistemi di raffreddamento devono restare attivi. Il calore emesso dal decadimento residuo è dell'ordine del 6% della potenza termica della precedente attività di fissione, una quantità potenzialmente sufficiente a fondere completamente il nocciolo.

I sistemi di raffreddamento di emergenza[modifica | modifica wikitesto]

I reattori della centrale Dai-ichi sono dotati di un sistema di raffreddamento alternativo, basato su pompe a turbina montate nella parte alta dell'edificio, impianti alimentati elettricamente, che ricevono elettricità direttamente dai gruppi diesel-elettrici (collocati nei seminterrati degli edifici). Fa eccezione il reattore n. 1, che invece è dotato di un sistema di raffreddamento di emergenza a convezione e condensazione totalmente passivo, che utilizza cioè soltanto la forza di gravità e non necessita di essere alimentato durante il funzionamento, ma richiede soltanto un periodico svuotamento dei serbatoi di accumulo.

Nei reattori n. 2 e n. 3 i motori diesel sono collocati al piano terra, in un'ala adiacente ai locali turbine, i gruppi di generazione elettrica dotati di accumulatori alimentano una turbo pompa che fa circolare l'acqua prelevandola dal wet well e vi reimmette il vapore. La centrale era dotata anche di depositi di nafta a torre collocati nell'area esterna per alimentare i gruppi di generazione.

Nel reattore n. 1 invece, il sistema passivo utilizza uno scambiatore di calore collocato nella parte alta della struttura dove il vapore in pressione viene convogliato: lo scambiatore è in grado di raffreddare fino a condensare il vapore e l'acqua, quindi, ridiscende in forma liquida per gravità nella camera di compensazione. Si tratta di un sistema semplice ed efficace, tuttavia il suo utilizzo richiede interventi manuali: la sua intensità non è regolabile e perciò le procedure operative richiedono che debba essere utilizzato ad intermittenza, interrompendo il circuito e riaprendolo periodicamente per mantenere il sistema alla temperatura corretta. Il sistema richiede anche lo svuotamento dei serbatoi per riprendere il ciclo. Per ragioni non immediatamente chiare, questo sistema si rivelò meno efficiente del previsto. La ragione dell'inefficacia di questo sistema è rimasta a lungo non chiarita, fino a quando uno studio approfondito rivelò un errore di costruzione dello scambiatore di calore, che risultava diverso rispetto al progetto.

Le vasche di raffreddamento del materiale esaurito[modifica | modifica wikitesto]

Anche gli elementi di materiale fissile esauriti, una volta rimossi dal reattore, continuano a produrre calore, pertanto devono essere depositati in apposite piscine per un periodo di alcuni anni. Tali vasche sono collocate nella parte superiore dell'edificio e adiacenti al reattore. Nelle piscine di raffreddamento il combustibile esaurito deve restare completamente immerso in acqua. Le piscine devono essere alimentate per compensare l'evaporazione dell'acqua, onde evitare che il livello dell'acqua scenda e garantendo così che il materiale resti immerso. Se gli elementi esauriti rimanessero esposti questi si surriscalderebbero fino a incendiarsi, liberando vapori radioattivi nell'atmosfera. Al momento del disastro, reattori e vasche di raffreddamento contenevano un numero di elementi attivi od esauriti secondo il seguente schema:

| Sito | Unità 1 | Unità 2 | Unità 3 | Unità 4 | Unità 5 | Unità 6 | Deposito centrale |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Elementi presenti nei reattori | 400 | 548 | 548 | 0 | 548 | 764 | 0 |

| Elementi esauriti presenti nelle vasche[38] | 292 | 587 | 514 | 1331 | 946 | 876 | 6375[39] |

| Tipo di materiale | UO2 | UO2 | UO2/MOX | UO2 | UO2 | UO2 | UO2 |

| Elementi nuovi ancora da utilizzare[40] | 100 | 28 | 52 | 204 | 48 | 64 | N/P |

Come si vede nelle piscine del reattore 4 si trovava un numero di elementi esauriti particolarmente elevato, quasi pari alla somma di quelli presenti nelle piscine dei reattori 1, 2 e 3. Ma oltre la metà di questi elementi erano in decantazione da anni, quindi con una attività residua ridotta rispetto agli elementi appena tolti dal reattore.

Collegamenti alla rete elettrica[modifica | modifica wikitesto]

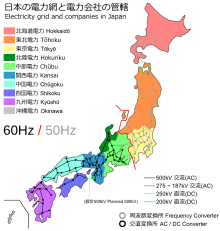

La rete elettrica giapponese è improntata ad un regime di concessioni a privati. Vi sono due sistemi di distribuzione non compatibili tra il nord e il sud del paese (corrente alternata a 50 e 60 Hertz) e diversi operatori territoriali.

La centrale di Fukushima Daiichi è collegata alla rete con quattro linee ad alta tensione: la linea Futaba (双葉線) da 500 kV, le due linee Ōkuma (大熊線) entrambe da 275 kV, e la linea Yonomori (夜の森線) da 66 kV collegate alla stazione di distribuzione ‘Shin-Fukushima’ (Nuova Fukushima).

La stazione Shin-Fukushima è collegata anche alla centrale Fukushima Daini dalla linea Tomioka (富岡線). Ha un collegamento verso il settore nord, denominato linea Iwaki (いわき幹線), che è di proprietà della compagnia Tohoku Electric Power, e due collegamenti verso sud-ovest con un'altra stazione denominata Shin-Iwaki (新いわき).

Protezioni anti-maremoti[modifica | modifica wikitesto]

Prima della costruzione della centrale il sito originariamente era un tratto di costa in rilievo a circa 35 metri sul livello del mare medio. Per costruire la centrale il terreno fu sbancato e abbassato fino a un'altitudine di soli 10 metri s.l.m., e alcuni locali della centrale sono seminterrati rispetto a questo livello. La barriera foranea antitsunami appositamente costruita ha un'altezza di 5,7 metri, che sommata alla base fornisce una barriera contro le onde di altezza complessiva pari 6,5 metri rispetto al livello del mare. L'onda maggiore dello tsunami dell'11 marzo 2011 raggiunse circa i 13-14 metri, livello che fu verificato misurando i segni lasciati dalle onde sulle murature degli edifici della centrale.

L'incidente[modifica | modifica wikitesto]

A partire dalle 14:46 dell’11 marzo 2011 si verificarono crisi multiple in quattro unità della centrale, inclusa la crisi delle piscine del combustibile esaurito nel Reattore n. 4. I reattori n. 1, 2 e 3 si spensero regolarmente in seguito alla principale scossa di terremoto, ma gli impianti vennero danneggiati dallo tsunami che seguì, e in seguito non riuscirono a portare avanti il processo di raffreddamento.

Situazioni critiche si svilupparono indipendentemente nei tre reattori nel corso delle ore e giorni successivi, dando luogo a una complessa serie di eventi con successioni e tempistiche diverse ma intrecciate fra loro. È possibile descrivere gli eventi presentando cronologie separate per ciascuna unità, oppure elencarli in una cronologia unica. È da tenere presente che comunque nel loro insieme gli incidenti nei diversi reattori coinvolti hanno un andamento simile e cause comuni, e in varie occasioni gli eventi verificatisi in unità diverse si influenzarono tra loro (ad esempio l’esplosione avvenuta nel Reattore n. 3 danneggiò una linea elettrica che veniva approntata nel Reattore n. 2, impedendo di portare a termine una importante operazione di emergenza), inoltre le crisi si svolgono contemporaneamente e nello stesso scenario.

In questo capitolo si descriveranno i fatti principali cercando di evidenziare sia l’ordine cronologico generale sia le evoluzioni indipendenti nei diversi reattori della centrale.

Il sisma[modifica | modifica wikitesto]

Venerdì 11 marzo 2011 alle 14:46 (UTC +9) vi fu una scossa di terremoto di magnitudo 9.0 con epicentro nell'Oceano Pacifico alle coordinate 38°32′N 142°37′E, circa 120 chilometri al largo della prefettura di Miyagi. L'evento è noto come terremoto del Tōhoku del 2011 (東北地方太平洋沖地震 Tōhoku chihō taiheiyō-oki jishin). La scossa principale durò circa 6 minuti e fu avvertita sulla terraferma con picchi di magnitudo di 8,9. Si tratta del secondo terremoto più violento mai registrato. Sismi di questa intensità sono molto rari ma sono tuttavia possibili presso le faglie di subduzione oceaniche, e vi sono stati almeno dieci terremoti di intensità paragonabile negli ultimi cento anni.

In alcune zone sulla terraferma nelle prefetture di Fukushima e Miyagi i sismografi registrarono accelerazioni di picco (PGA) anche molto oltre i 2 g. I sismografi installati all’interno di ciascun reattore nella centrale Dai-ichi comunque rilevarono accelerazioni entro i limiti di tolleranza previsti dal progetto in tre delle unità, e non di molto superiori nelle altre tre. I reattori 2, 3 e 5 erano omologati per resistere ad accelerazioni rispettivamente di 0.45, 0.45, e 0.46 g, in essi si registrarono accelerazioni di 0,56, 0,52 e 0,56 g. Nelle unità 1, 2 e 4 le oscillazioni misurate furono invece entro i limiti di resistenza strutturale previsti.[41]

I limiti di sicurezza per il funzionamento dei reattori erano invece nettamente più bassi: i sistemi di allarme collegati ai sismografi erano impostati per spegnere automaticamente i reattori in presenza di oscillazioni sismiche superiori a 0.10 g in orizzontale o 0.12 g in verticale.[42] I tre reattori in quel momento attivi (1, 2 e 3) furono bloccati automaticamente all’istante con procedura SCRAM dal sistema di sicurezza.

Non è possibile determinare se i reattori abbiano subito qualche danno per effetto della scossa. Tuttavia, la manovra di spegnimento avvenne con successo, con l’inserimento completo di tutte le barre di controllo. Eventuali, ipotetici, danni ai reattori, non erano perciò tali da ostacolare la corretta operazione SCRAM, e devono considerarsi irrilevanti rispetto agli eventi successivi.

Avvio dei sistemi di raffreddamento di emergenza[modifica | modifica wikitesto]

La scossa di terremoto interruppe anche le linee di alta tensione che rifornivano di elettricità la centrale dalla rete esterna. Il raffreddamento è necessario anche dopo lo spegnimento del reattore, per dissipare il calore prodotto dall'attività di decadimento residua. Si avviarono automaticamente i gruppi di generazione diesel-elettrici, preposti allo scopo in caso di emergenza, presenti in coppia in ciascun reattore. Questi alimentarono normalmente le pompe dei circuiti del sistema di refrigerazione di emergenza, che si avviarono immediatamente. Si attivò anche il sistema di raffreddamento passivo a condensazione dell'Unità n. 1.

I reattori 2 e 3 sono dotati ciascuno di tre diversi sistemi di raffreddamento di emergenza del nocciolo. Il primo è detto sistema di raffreddamento a pressione di vapore o sistema di raffreddamento a isolamento del nocciolo (Reactor Core isolation cooling system - RCIC). È un impianto mosso meccanicamente da una turbina a vapore, alimentato da vapore in pressione prodotto dal reattore. Il sistema utilizza una pompa, la quale inietta acqua direttamente nel recipiente del reattore a livello del nocciolo, prelevandola da un serbatoio apposito o direttamente dalla camera di soppressione. Poiché questo impianto è spinto da una turbina a vapore, esso richiede che il reattore produca una certa pressione di vapore in eccesso, cioè almeno 10 bar circa.

Il secondo sistema di raffreddamento, presente solo nei reattori 2 e 3, è detto sistema di refrigerazione ad alta pressione (o High pressure coolant injection system - HPCI). È un impianto di immissione idrica simile al precedente, ma è in grado di fornire un apporto di acqua molto più elevato. È costituito da irrigatori a getto ad alta pressione, che nel reattore BWR sono posti a corona nella parte alta del recipiente, al di sotto del duomo (più in alto, quindi, rispetto al livello del nocciolo). A differenza del precedente sistema, questo è progettato per compensare anche una eventuale perdita d’acqua, quale si potrebbe verificare ad esempio per la rottura di tubazioni dell’impianto principale. Questo impianto è alimentato da una turbo pompa; è dotato anche di propri generatori a turbina che producono elettricità estraendola dalla pressione di vapore di ritorno e possono ricaricare le batterie, ma almeno nelle fasi iniziali deve essere alimentato elettricamente.

Da notare, che il sistema RCIC raffredda l'acqua del reattore (e per questo è detto "a isolamento"), mentre il sistema HPCI raffredda direttamente il nocciolo.

Il Reattore n. 1, di costruzione più vecchia, è dotato del sistema RCIC ma non del sistema alta pressione HPCI. In alternativa a quest’ultimo, ha invece un sistema di dissipazione di calore passivo a convezione e condensazione (detto anche sistema di raffreddamento a isolamento, o IC). L'impianto consiste principalmente in uno scambiatore di calore, che è un grande serbatoio a condensazione. Il reattore è dotato di due impianti ridondanti di questo tipo, ciascuno con suo serbatoio e con un proprio circuito indipendente, collocati nella parte alta dell’edificio. Questo impianto non richiede alimentazione elettrica durante il suo funzionamento, poiché usa soltanto le forze di convezione termica e di gravità, ma per essere avviato (o disattivato) è necessario aprire (o chiudere) valvole alimentate elettricamente.

Pochi minuti dopo il sisma furono attivati anche i sistemi di raffreddamento di emergenza rispettivamente 'HPCI' per i reattori 2 e 3.

Alle 14:52 si attivò automaticamente anche il circuito di raffreddamento passivo del Reattore n. 1.

I reattori sono dotati anche di un terzo sistema di raffreddamento di emergenza del nocciolo, detto sistema di iniezione a bassa pressione, il quale consente nella possibilità di immissione di acqua prelevata da altre fonti e spinta da pompe esterne, quali ad esempio autopompe dei vigili del fuoco, o prelevata da piscine di acqua di mare. Il sistema è predisposto nel caso estremo in cui tutti i sistemi precedenti si guastassero.

15:03: disattivazione controllata del sistema di raffreddamento del Reattore n.1[modifica | modifica wikitesto]

Alle 15:03 il sistema di raffreddamento passivo del Reattore n. 1 fu disattivato manualmente. Erano stati attivati entrambi i circuiti, che avevano raffreddato eccessivamente il reattore. Per evitare che la temperatura scendesse eccessivamente si dovette fermare il sistema. Ciò rispondeva a una procedura obbligata dal manuale operativo, e normalmente prevista, per impedire che la temperatura del nocciolo scendesse oltre la soglia di sicurezza (la temperatura in quel momento era comunque entro parametri normali).

14:50-15:27: ‘Allerta tsunami’[modifica | modifica wikitesto]

Nel frattempo, era scattato l'allerta "tsunami", diramato dalle autorità nelle aree costiere di tutte le prefetture dell'isola di Honshū, perciò anche nell'impianto Daiichi (che si trova a circa 200 km dall'epicentro).

Una prima onda di maremoto raggiunse la centrale alle 15:27 allagando le aree circostanti all'impianto. Si trattava di un’onda di altezza inferiore alla barriera antitsunami di contenimento alta 6,5 metri.

15:30: mancato riavvio del sistema di raffreddamento del Reattore n.1[modifica | modifica wikitesto]

Risulta dai rapporti ufficiali che alle 15:30 circa sarebbe stata compiuta una manovra per riattivare il sistema di raffreddamento passivo del Reattore n. 1, sempre come previsto dai manuali, poiché la temperatura era risalita nuovamente ad un livello da richiedere la riattivazione del raffreddamento. In questa occasione sarebbe stato avviato solo uno dei due circuiti. Per ragioni a lungo non chiarite, riguardo alle quali i rapporti sommari della TEPCO appaiono omissivi, il sistema non sarebbe entrato in funzione al momento richiesto. Sembra che gli operatori non si siano resi conto del mancato funzionamento del sistema.

Reattore n. 2: allarme per la piscina del combustibile esaurito[modifica | modifica wikitesto]

Gli operatori del Reattore n. 2 nel frattempo rilevavano una perdita alla piscina di deposito del materiale fissile spento. Gli elementi di materiale fissile esaurito conservano una radioattività residua che ne provoca il riscaldamento; pertanto, vengono depositati in piscine e lasciati decantare diversi anni. Le piscine devono essere continuamente rifornite d’acqua per compensare l'evaporazione. Se gli elementi esauriti restassero esposti essi si surriscalderebbero fino a incendiarsi, rilasciando fumi e vapori radioattivi con effetto ambientale catastrofico.

Testimonianze anonime di operatori hanno riferito al New York Times che nei primi momenti successivi al terremoto l’attenzione dei tecnici si era focalizzata su possibili danni alle piscine del combustibile esaurito nel Reattore n. 2. Nel timore che la scossa avesse provocato crepe tali da causare perdite significative di acqua dalla piscina, il personale della centrale si sarebbe concentrato su questa problematica nel periodo antecedente allo tsunami e per un tempo successivo, escogitando modi per convogliare energia per il pompaggio di acqua nella vasca del Reattore n. 2, al fine di mantenere stabile il livello della piscina.

Ciò ha indotto a supporre che gli operatori, almeno all'inizio, non avessero valutato appieno la portata del pericolo derivante dell'onda di maremoto in arrivo, e che anche in seguito per alcune ore non abbiano avuto cognizione in tempo reale della reale gravità dello stato dei reattori.[43]

La centrale inviò anche personale a ispezionare eventuali danni in alcune aree dell’impianto, in particolare nei locali turbine.

15:37: impatto dell'onda principale[modifica | modifica wikitesto]

I sistemi di raffreddamento di emergenza, alimentati dai loro gruppi diesel-elettrici, funzionarono regolarmente per circa 50 minuti, cioè fino a pochi minuti dopo l’impatto del fronte d’onda maggiore, che arrivò sul molo foraneo alle 15:37 circa. Gli strumenti del sistema di controllo maremoti avevano registrato un fronte d’onda in arrivo la cui altezza era 7,3 metri sopra il livello di marea.

In prossimità della costa il fronte d’onda si è innalzato ulteriormente fino a un’altezza di circa 13-14 metri.[44]

La centrale era protetta da un argine alto 5,7 metri che, aggiungendosi alla piattaforma, arrivava un’altezza complessiva di 6,5 metri sopra il livello di marea. La centrale è costruita su un terrapieno che nel complesso è alto meno di 10 m s.l.m. I locali turbine e generatori sono parzialmente interrati rispetto a questo livello.

A causa della loro altezza insufficiente le barriere furono inutili. L’impatto dell’onda maggiore sulla centrale ebbe un effetto devastante. Le foto satellitari scattate immediatamente dopo il maremoto mostrano che non c’era più traccia degli impianti esterni di pompaggio carburante per l’alimentazione dei gruppi diesel, e i grandi serbatoi di nafta a torre erano spariti, spazzati via dall’onda.[45]

I locali turbine situati al piano terra e adiacenti agli edifici principali dei reattori furono completamente allagati. L’acqua dell'oceano si riversò attraverso gli accessi e i vani scale direttamente nei locali dei gruppi di alimentazione diesel, adiacenti ai locali turbine e anche essi collocati nel basamento negli edifici (a eccezione dell’edificio del Reattore 6). Due operatori che si trovavano nei locali turbine per ispezionare le condotte alla ricerca di eventuali danni, morirono nell’allagamento dei locali. I loro nomi sono Kazuhiko Kokubo e Yoshiki Terashima (rispettivamente di 24 e 21 anni).

I gruppi di alimentazione diesel-elettrici dei reattori 2, 3 e 5 furono allagati e i generatori uno dopo l’altro smisero di funzionare. I due gruppi del Reattore n.2 si spensero alle 15:38 e 15:42 circa. C’erano due gruppi diesel-elettrici nel basamento di ciascun reattore (fa eccezione l'Unità n. 6 in cui sono collocati ad un piano più alto): in totale si bloccarono 12 dei 13 gruppi di alimentazione attivi in quel momento.

15:40: black-out delle Unità n.1, 2 e 3[modifica | modifica wikitesto]

L'onda di maremoto allagò e mise fuori uso anche i principali quadri elettrici, e di fatto l’intero impianto elettrico a corrente alternata dei tre reattori 1, 2 e 3. Inoltre, sommerse e disabilitò le batterie di riserva (da 125 volt a corrente continua) delle unità 1 e 2, questi reattori restavano così privi di strumentazione nelle sale controllo e negli impianti e senza illuminazione. Restava attiva la batteria di riserva dell’Unità n.3, che aveva una durata prevista di circa 30 ore.

I sistemi del Reattore n. 5 potevano essere alimentati con i gruppi ancora funzionanti del Reattore n. 6, in quanto i due edifici erano adiacenti. I reattori 1, 2 e 3 però distano diverse centinaia di metri da questi, e restavano isolati. Le linea di collegamento ad alta tensione era stata abbattuta dal maremoto e la rete elettrica era fuori uso e non più allacciata alla centrale.

Alle 15:40 la TEPCO dichiarò una "Situazione di Emergenza Nucleare" per i reattori 1 e 2 (notificata alle autorità di controllo alle 15:45) riferendosi all'articolo 15 della legge detta ‘Nuclear Act’ poiché “non era confermata l’attività dei sistemi di raffreddamento”.

Nel corso delle ore successive la TEPCO continuò a diramare comunicazioni tempestive, come previsto da protocolli specifici, alle autorità locali e nazionali, a mano a mano che si manifestavano problematiche nei diversi reattori. La TEPCO comunicò al governo giapponese specificamente che alcuni reattori della centrale erano rimasti completamente senza fornitura di energia elettrica, una situazione non prevista in nessuno scenario.

La crisi dell'Unità n. 1[modifica | modifica wikitesto]

Alle 15:45 circa il black-out elettrico era totale nei reattori n. 1, 2 e 3, per il contemporaneo isolamento dalla rete elettrica e il blocco di tutti i gruppi generatori. Tutti i sistemi di raffreddamento attivi nei tre reattori in quel momento si interruppero, inclusi i sistemi di dissipazione del calore residuo a turbo pompa nei reattori 2 e 3.

Il Reattore n.3 era ancora dotato di gruppo batteria funzionante che consentì di riattivare immediatamente alcuni dei sistemi di controllo e le pompe di raffreddamento del Reattore n. 2.

Il sistema di refrigerazione passivo a convezione-condensazione del Reattore n.1 era stato precedentemente fermato (alle 15:03) come previsto dai manuali operativi, ma quando i tecnici ne avevano tentato la riattivazione alle 15:30 il sistema non si sarebbe messo in funzione.

Si appurò in seguito che anche i gruppi batterie del Reattore n.1 erano stati danneggiati e disabilitati dal maremoto, ma, in aggiunta a ciò, non fu possibile riattivare immediatamente il sistema di dissipazione passivo a scambio di calore. Il sistema non richiede alimentazione elettrica durante il funzionamento, ma la sua attivazione e disattivazione richiede di manovrare valvole alimentate elettricamente. Dai rapporti risulta che successivamente il sistema sarebbe stato riattivato, dopo una interruzione di oltre due ore. A quel punto però, come si appurò in seguito, il sistema risultava comunque non efficiente (probabilmente, in realtà non era attivo). Il mancato funzionamento del sistema di raffreddamento non appariva evidente agli operatori in quel momento, ma divenne in seguito oggetto di indagine approfondita da parte degli organi di inchiesta.

Anche la sala controllo della centrale era rimasta senza energia elettrica, gli operatori erano privi della possibilità di azionare comandi dal quadro di controllo, così come di informazioni in tempo reale sulla temperatura e sullo stato dei reattori.

Instabilità del Reattore n. 1 tra le ore 16 e le 17 circa[modifica | modifica wikitesto]

Per un certo periodo dopo lo tsunami continuarono a verificarsi violente scosse di assestamento, le squadre di operatori non potevano uscire dai locali protetti e non potevano scendere nei piani inferiori allagati. Diverse apparecchiature, inclusi pannelli di controllo e interruttori, erano state fisicamente danneggiate dal sisma, nei locali c’erano detriti e arredi pericolanti. Ciononostante, era necessario ispezionare le altre aree dell’impianto per esaminare le possibilità di ripristinare allacciamenti elettrici. Le squadre cominciarono ad uscire per eseguire sopralluoghi e i primi lavori di ripristino intorno alle 16.[46]

Oltre alle sale di controllo presso i reattori, nella centrale vi era una sala di coordinamento in un edificio antisismico, collocata ad alcune centinaia di metri di distanza, dove si era riunita in consiglio una riunione direttiva permanente.

L’allarme di Situazione di Emergenza Nucleare per il Reattore n. 1 rientrò per un breve periodo, dopo che i tecnici riuscirono a riattivare alcuni sistemi di misurazione del livello dell’acqua del Reattore n. 1. Gli indicatori di pressione e di livello della sala controllo si riattivarono — presumibilmente grazie alla corrente alternata fornita da generatori mobili — alle 16:42, il monitor ad ampio spettro del livello dell'acqua nel reattore indicava un’altezza di 2530 mm sopra il nocciolo, cioè un livello di 90 centimetri (-90) più basso rispetto al normale. Il risultato fu comunicato alla sala di coordinamento. In conseguenza di ciò, alle 16:45 la dichiarazione di emergenza “ai sensi dell'articolo 15 del Nuclear Act precedentemente dichiarata fu annullata.

Alle 16:56 una nuova misurazione indicava che il livello era sceso a –150, cioè soltanto 1930 mm sopra il livello del nocciolo. Nella sala di coordinamento calcolarono la velocità del calo di livello d'acqua in 2,6 metri/h e quantificarono la previsione del tempo rimanente prima che il nocciolo restasse scoperto.

La TEPCO comunicò alle autorità di controllo (NISA) che il nocciolo sarebbe rimasto scoperto entro un’ora. Questa previsione catastrofica era contenuta in un fax dove occupava una nota in una sola riga all’interno un lungo documento di molte pagine contenente un'enorme quantità di dati, e pare che al momento sia passata sostanzialmente inosservata.[47] Non fu menzionata al pubblico nelle conferenze stampa, e in serata il portavoce dell’autorità di controllo si esprimeva ancora in termini rassicuranti, sostenendo che non c'era nessun rischio per i reattori in quanto tali, e che il raffreddamento dell'Unità n.1 era attivo.[48]

Alle 17:07 in sala controllo gli indicatori di livello tornarono nuovamente fuori uso e il livello dell’acqua non era pertanto più leggibile. Alle 17:12 la centrale dichiarò nuovamente lo stato di emergenza nucleare per l’Unità n. 1 in base all’Articolo 15 ovvero l’impossibilità di verificare l’attività di raffreddamento.

Inattività del sistema di raffreddamento del Reattore n.1[modifica | modifica wikitesto]

Non risultano del tutto chiare le ragioni per cui non fu possibile intervenire in tempi adeguati per ripristinare il sistema di raffreddamento passivo del Reattore n.1 e perché questo non risultò efficace come previsto. Tra le ragioni della sua inefficacia furono successivamente individuate alcune problematiche intrinseche al sistema stesso, unite alla impreparazione del personale cui non era stata fornita adeguata cognizione delle caratteristiche di questo impianto.

Un grave indizio della inattività del sistema si presentò alle 16:44, quando la sala controllo venne informata da personale all’esterno che i bocchettoni degli scambiatori di calore (detti in gergo “naso di maiale”) emettevano una quantità di vapore definita “scarsa”. Sarebbe stato possibile dedurre da tale osservazione visiva che il sistema non era attivo. Gli operatori però non conoscevano l’impianto e non l’avevano mai visto in funzione, non erano addestrati ad utilizzarlo e riconoscerne il funzionamento; risulta inoltre che in 40 anni di servizio il sistema non sarebbe mai stato attivato per i test periodici (in teoria obbligatori).

Le comunicazioni inviate per fax da TEPCO alle 20:30 riportavano il sistema a condensazione come ancora normalmente “funzionante”. È stato successivamente appurato che in realtà questo invece non era più efficiente da molte ore, e rimase sostanzialmente inattivo dalle 15 in poi.

Dai documenti emerge che in realtà gli operatori, in seguito al calo del livello del refrigerante, avevano compreso che il sistema a scambio di calore (IC) non era funzionante, dopo una parziale riattivazione del quadro strumenti di lettura, dove le spie luminose indicavano che le valvole del circuito erano chiuse. Gli operatori tentarono di riaprire le valvole più esterne dai comandi della sala controllo, partendo dal presupposto che le valvole più interne nel contenitore fossero aperte, ma sapendo che il loro stato era incerto.[49]

L’agenzia di controllo (NISA) in conferenza stampa alle ore 21:50 riferì che il sistema di raffreddamento era in funzione normalmente e che l’acqua e la pressione nel reattore erano entro limiti di sicurezza (in seguito fu accertato che invece già alle 21 la fusione del nocciolo era ormai irreversibile).

È stato ipotizzato un probabile malfunzionamento del sistema di raffreddamento passivo a scambio di calore (IC) per cause tecniche. Il sistema di raffreddamento passivo a scambio di calore era progettato per garantire al Reattore n.1 almeno 8-10 ore di raffreddamento in assenza di alimentazione prima di richiedere un ricambio d’acqua dei serbatoi, i quali raccolgono l’acqua dei condensatori e sono mantenuti a pressione di vapore inferiore a quella atmosferica. Per ragioni non del tutto chiarite il sistema non ebbe l’efficacia prevista e non si riattivò più dopo la disattivazione manuale delle 15:03.

Tra le ipotesi sui fattori che possono avere contribuito alla sua inefficienza, c’è che gli operatori fossero in possesso di manuali e progetti con informazioni errate su questo impianto e sul suo funzionamento.

Il circuito del sistema di raffreddamento passivo (isolation cooling - IC) è dotato di valvole che funzionano da porte “logiche”, alcune delle quali si chiudono automaticamente in presenza di alcune condizioni. In particolare, vi sono coppie di valvole, in entrata e in uscita sul circuito, rispettivamente all’esterno del reattore, ma anche all’interno del recipiente secondario del reattore. Il vapore sia in entrata che in uscita dal reattore, quindi, incontra in ciascun senso almeno due valvole, una delle quali si trova all’interno del recipiente del reattore (e quindi non è accessibile manualmente agli operatori).

Le valvole richiedono alimentazione elettrica nel momento in cui vengono aperte o chiuse. Le valvole all’esterno del recipiente sono alimentate da corrente continua, mentre le valvole all’interno del recipiente funzionano a corrente alternata (che rende i circuiti elettrici più resistenti al calore).

Le valvole si chiudono automaticamente in caso di caduta della tensione elettrica, per ragioni di sicurezza. Queste valvole, come altre, si bloccano automaticamente anche se i sensori rilevano un abbassamento del livello dell’acqua, in quanto il sistema passivo a condensazione di fatto sottrae acqua al reattore.

Un isolamento prolungato del sistema o delle valvole potrebbe rendere lo scambiatore di calore inoperante in conseguenza dell’accumulo al suo interno di gas non condensabile. Tuttavia, il problema più grave è che gli operatori non conoscevano l’impianto, non erano al corrente della presenza delle valvole o della diversa tipologia di alimentazione elettrica necessaria al loro funzionamento. Alcune informazioni non erano riportate nei manuali. Gli operatori inoltre non potevano verificare la presenza né lo stato delle valvole perché interne al recipiente del reattore. I progettisti non avevano evidentemente neppure tenuto conto dello scenario in cui l’impianto a corrente alternata venisse distrutto e che la corrente elettrica potesse venire a mancare per un periodo prolungato.

Sullo sviluppo e costruzione dell’impianto di raffreddamento a scambio di calore dell’Unità n. 1 la commissione di inchiesta rilevò istanze di irregolarità. Nei progetti depositati dalla TEPCO presso l’autorità di controllo NISA nel 1967 si rilevano difformità rispetto ai progetti in mano all’azienda operatrice, che verosimilmente corrispondono all’impianto realizzato. La TEPCO aveva evidentemente realizzato modifiche al progetto senza avvertire l’autorità di controllo. Si tratta di una delle molte carenze che emersero nelle indagini.

Tra le ragioni ipotizzate per il malfunzionamento dell’impianto di raffreddamento passivo, l’attenzione delle indagini si è focalizzata sulle valvole interne al recipiente del reattore, che potrebbero essere rimaste chiuse in seguito al black-out elettrico. In più, è da tenere presente che queste valvole richiedono circa trenta secondi per chiudersi, ma l'interruzione della corrente nell'Unità n.1 fu probabilmente troppo rapida per consentirne la chiusura completa. Si ritiene probabile che le valvole siano rimaste aperte a metà. Lo stato complesso dell’impianto di raffreddamento a condensazione, con alcune valvole parzialmente aperte, il cui stato è sconosciuto, che non possono essere manovrate per mancanza di corrente e non possono essere alimentate con batterie elettriche, le cui specifiche di funzionamento non sono riportate o conosciute dal personale, e che per la loro posizione non sono ispezionabili, unitamente al fatto che gli operatori non hanno le cognizioni base sulle caratteristiche dell’impianto, è un insieme di circostanze che avrebbe reso l’impianto di raffreddamento di fatto inoperabile.

17:07-19:30: crisi irreversibile del Reattore n. 1[modifica | modifica wikitesto]

Intorno alle 18:00 circa risultava conclamato l'instaurarsi di un problema grave al Reattore n. 1, la cui pressione era oltre i limiti di sicurezza, e nel quale il livello del refrigerante era in diminuzione.

Risulta dai rapporti che alle 18:18 fosse stato riattivato il sistema raffreddamento del Reattore 1, ma è noto che le manovre effettuate sono rimaste senza efficacia. Gli operatori inoltre non disponevano di dati in tempo reale sul livello dell’acqua nel reattore, e non c'erano informazioni sullo stato delle valvole interne del sistema IC.

Gli operatori considerarono a questo punto le opzioni previste dal protocollo di emergenza per iniettare acqua nel reattore utilizzando fonti esterne. Vi sono due opzioni previste nell'impianto: la prima, e la preferibile, era quella di utilizzare i sistemi interni all'impianto, che utilizzano le pompe dell'impianto stesso per spingere acqua, prelevata dall'esterno, all'interno del contenitore ermetico, utilizzando getti ad alta pressione; questa opzione consente di iniettare refrigerante nel nocciolo anche se la pressione all'interno del contenitore è molto alta. Vi erano due sistemi preposti a questo scopo, detti standby liquid control (SLC) e control rod drive (CRD) posti in due diverse parti del recipiente. Purtroppo però questa opzione era preclusa, poiché in quel momento mancava l'alimentazione elettrica di rete necessaria ad alimentare le pompe dei sistemi. La seconda opzione era quella di utilizzare le pompe alimentate a diesel oppure le autopompe dei vigili del fuoco. Ma questi sistemi richiedono una depressurizzazione del nocciolo, la pressione massima che riescono a vincere infatti è di circa 800 kPa, limite al disopra del quale non riescono più a spingere acqua nel nocciolo; la pressione misurata all'interno del recipiente intorno alle ore 18 era di circa 7000 kPa (70 bar), perciò molto elevata, circostanza che escludeva anche l'opzione di utilizzare le pompe diesel e le autopompe.

Il livello del refrigerante continuò a calare rapidamente e risulta da ricostruzioni di indagine successive che la parte alta del nocciolo cominciava a essere esposta alle 18:00, mentre alle 19:30 circa il nocciolo era ormai esposto completamente. Successivamente a questo orario le condotte in Zircaloy iniziavano a fessurarsi e si innescava il processo irreversibile di fusione dell’unità calorifera.

Nelle ore che seguirono, la temperatura del nocciolo si innalzò fino a raggiungere i 2800°C intorno alle ore 21, e l'unità calorifera iniziò a fondere a partire dagli elementi centrali.

Alle 19.03 il governo nazionale dichiarò lo stato di emergenza nucleare (che comportava l’attivazione di una Unità di Crisi Nucleare presso un quartier generale - Emergency Response Headquarters - nazionale, e di una omologa Unità di Crisi regionale presso la Prefettura).

19.30-21.00: parametri del Reattore n.1 fuori controllo[modifica | modifica wikitesto]

Alle 20.50 l’Unità di Crisi presso la Prefettura di Fukushima emanò un ordine di evacuazione per tutti i residenti in un raggio di 2 chilometri dall’Unità 1 della centrale di Fukushima Dai-ichi (la popolazione in quest’area era di 1.864 persone).

Alle ore 21 TEPCO dichiarò che la pressione di vapore nell'Unità n. 1 era doppia di quella normale (preparando implicitamente il pubblico a un futuro annuncio della necessità di rilasciare vapore radioattivo nell’atmosfera). I parametri di pressione salirono rapidamente verso un picco intorno alle ore 21. La tempistica completa della fusione del nocciolo non è nota, ma si ritiene che alle 21 il processo fosse sicuramente irreversibile. Il grafico mostra che il picco di pressione ha una durata breve e crolla in modo rapido poco dopo le 21, ciò può indicare che il materiale fuso percolato sul fondo del recipiente a pressione abbia perforato la parete del recipiente o comunque cambiato assetto intorno a quell’ora.

Alle 21:23 per ordine del governo nazionale l’area di evacuazione viene estesa a 3 km dall’Unità n.1, e ai residenti entro 10 chilometri viene ordinato di mantenersi al rifugio in ambienti chiusi.

La pressione si era abbassata a sufficienza da rendere possibile l'utilizzo di pompe esterne. Nella notte fu ordinata l'immissione di acqua nel reattore mediante autopompe dei vigili del fuoco. Furono operazioni poco efficaci e probabilmente tardive. Si ritiene che nel periodo compreso tra le 19.30 e le 21 il nocciolo abbia raggiunto una temperatura tale da renderne probabilmente impossibile il raffreddamento mediante l’uso di sola acqua, a causa delle proprietà dello zirconio, costituente le tubazioni in Zircaloy all’interno della unità calorifera, che a tali temperature diventa chimicamente reattivo, e dell’acqua, che ad alte temperature diventa fortemente ossidante dando luogo a una reazione esotermica.

12 marzo, ore 15:36 esplosione nell'edificio del Reattore n. 1[modifica | modifica wikitesto]

La mattina presto del 12 marzo hanno luogo le operazioni di raffreddamento utilizzando acqua da fonti esterne. Alle 05:38 è attiva l’immissione di acqua dolce nel reattore da autopompe dei vigili del fuoco mediante bocchettoni esterni.

Alle 05:44 il governo ordina l’evacuazione di tutti residenti nel raggio di 10 km dall’Unità n.1.

Gli operatori sono dinanzi alla necessità di diminuire la pressione all'interno del reattore, che adesso è causata da grandi volumi di idrogeno, e si preoccupano di come espellere l’idrogeno in modo sicuro. Il problema era fare in modo il gas si disperdesse in atmosfera, evitando perdite nell'impianto con il rischio che l'idrogeno si accumulasse all’interno dell’edificio. I tentativi di disperdere l’idrogeno in sicurezza fallirono, nonostante le precauzioni vi furono perdite durante le operazioni, l'idrogeno si accumulò sotto il tetto dell’edificio.

Il 12 marzo alle 15.36 si verificò una violenta esplosione che distrusse la copertura della parte alta dell'edificio dell'Unità n.1.

L'esplosione complicò gravemente la situazione e rese più difficili le operazioni successive. Vi furono sei feriti tra il personale delle Forze di Autodifesa giapponesi, che erano presenti all’interno dell’edificio del reattore e nelle vicinanze al momento dell'esplosione. Alcuni operatori della centrale furono colpiti da detriti. Due vigili del fuoco rimasero feriti poco dopo, quando entrarono per errore nella sala turbine ancora allagata e immersero i piedi in acqua, senza indossare stivali schermati, riportando ustioni da radiazioni alle gambe.

Immediatamente dopo l'esplosione fu individuato un forte aumento delle radiazioni nell'edificio, la centrale fu parzialmente evacuata e gli operatori dovettero indossare tute di protezione integrali e maschere. Le attività divennero estremamente difficoltose.

Alle 20.05, richiamando il paragrafo 3, articolo 64 del Nuclear Regulation Act, il governo ordina di immettere acqua di mare nell'Unità n.1. Alle 20.20 TEPCO comunicò che gli operatori avevano cominciato a usare acqua di mare per raffreddare il reattore (una scelta non ideale, poiché l'acqua di mare è corrosiva, ma obbligata in quanto la disponibilità di acqua dolce era ormai troppo limitata).[50]

Crisi dei Reattori n.2 e n.3[modifica | modifica wikitesto]

Una sequenza di eventi con esito finale identico si verificò nei reattori n.2 e n.3, nei quali ebbe luogo lo stesso tipo di situazione critica. Le evoluzioni degli incidenti differiscono nei diversi reattori solo per la tempistica e per alcune varianti tecniche correlate alle differenze nei sistemi di raffreddamento degli impianti. La fusione del nocciolo del Reattore n.1 si è verificata circa 6 ore dopo il maremoto, e si ritiene che il primo reattore sia quello rimasto, nell'immediato, sostanzialmente privo di raffreddamento per un periodo continuativo più lungo. Per il Reattore n.3, la situazione critica è cominciata con circa 24h di ritardo e il meltdown è avvenuto circa 36 ore dopo il maremoto. Quello del Reattore n. 2 è avvenuto dopo circa 70 ore.

La situazione nei Reattori n. 2 e 3 è precipitata con esaurimento delle batterie che garantivano l'attività delle pompe ausiliarie. Il sistema di refrigerazione di emergenza ad alta pressione era progettato per operare solo per un tempo breve. Nelle Unità n. 2 e 3 invece rimase attivo molte ore, nell'impossibilità di riallacciare l'alimentazione elettrica di rete in tempi brevi e di attivare gli altri sistemi.

Il 12 marzo alle 16:36 la TEPCO dichiarò l'emergenza nucleare ai sensi dell'Articolo 15 ("raffreddamento non confermato") anche per l'Unità 2, poiché la strumentazione della sala controllo non era più funzionante e non vi erano dati sullo stato del reattore.

13 marzo: blocco del sistema di raffreddamento del Reattore n. 3[modifica | modifica wikitesto]

Nel Reattore n.3 la direzione in sala controllo decise di utilizzare il sistema di raffreddamento a isolamento del nocciolo (RCIC), che mantenne stabile il livello del refrigerante a lungo. Quando il livello dell'acqua cominciò a diminuire, si decise di passare al sistema di raffreddamento ad alta pressione (HPCI). Nella notte tra il 12 e il 13 marzo, per ragioni non completamente chiare, il sistema ad alta pressione aveva smesso di funzionare in modo efficace. I dati tecnici risultano incompleti perché gran parte degli strumenti di controllo non era funzionante per mancanza di energia elettrica. Si ritiene che la causa del blocco possa essere stata l'esaurimento delle batterie che fornivano corrente continua, oppure una caduta di pressione del reattore al di sotto del livello minimo a cui il sistema poteva auto-sostenersi. Gli operatori non poterono farlo ripartire al momento necessario perché le batterie per avviarlo nella prima fase erano esaurite. Gli operatori non furono in grado di riattivare il sistema RCIC in alternativa. Si decise a quel punto di immettere nel reattore acqua utilizzando pompe esterne, dapprima acqua dolce dalle scorte dei vigili del fuoco addizionata con acido borico, quindi acqua di mare.

Alle 05:38 del 13 marzo gli operatori del Reattore n. 3 non avevano più alimentazione elettrica di alcun tipo per immettere acqua nel reattore, e potevano contare solo su pompe esterne. Lavorarono intensamente - in condizioni di assenza di illuminazione - per riallacciare collegamenti elettrici, e anche per valutare come diminuire la pressione di vapore in eccesso che si stava formando nel reattore, aprendo valvole di sfogo che permettessero di immettere vapore all'esterno. Nelle prime ore della mattina però, il livello dell'acqua del reattore risultava essere calato fino al punto di lasciare scoperte le barre del nocciolo per tre metri.

Alle 7 del mattino circa l'agenzia di controllo NISA dichiarò in conferenza stampa che il sistema di raffreddamento dell'Unità n.1 non funzionava. Vi fu una profusione di sforzi per fornire liquido refrigerante al reattore al più presto in qualsiasi modo per cercare di evitare la fusione del nocciolo.

Alle 07.30 l'operatore TEPCO dichiarò che si preparava a rilasciare vapore per diminuire la pressione del nocciolo, onde scongiurare la rottura del recipiente. Noriyuki Shikata, direttore dell'ufficio comunicazioni del primo ministro, dichiarò che si sarebbe trattato di un rilascio di radioattività minimo e di breve durata. Vi furono aperture manuali delle valvole di sfiato alle 08.40 e alle 09.20.[51]

Alle 9.25 incominciò l'immissione nel reattore di acqua contenente acido borico utilizzando pompe dei vigili del fuoco.

Nonostante gli sforzi il livello dell'acqua nell'Unità n. 3 continuava a diminuire e la pressione continuava ad aumentare. Esaurita l'acqua borica, alle 11.55 si incominciò a immettere acqua dolce proveniente dalle autopompe dei vigili del fuoco. Alle 13:12 si incominciò a immettere acqua di mare.

Incertezza sullo stato del Reattore n. 3[modifica | modifica wikitesto]

Nella giornata del 13 marzo l’attenzione degli operatori della centrale – come pure quella delle autorità e dei media internazionali – era ormai focalizzata sull’Unità n. 3 (essendo divenuto chiaro che il Reattore n. 1 era irrecuperabile). La TEPCO, intorno alle 12:30 aveva dichiarato in conferenza stampa che non era in grado di riattivare il sistema di raffreddamento ad alta pressione del Reattore n.3.

Il corso della giornata è caratterizzato dal persistere di incertezza sulle reali condizioni dell’Unità n. 3, su cui i tecnici non hanno informazioni sicure.

Alcune misurazioni nel pomeriggio furono effettuate manualmente con l’inserimento di una sonda di livello all’interno del recipiente. Alle 15.00 viene osservato che, nonostante l’immissione di acqua nell’impianto, il livello nel reattore non era aumentato rispetto alla mattina, e tendeva invece ad aumentare l’emissione radioattiva.[52]

Dopo l’immissione di centinaia di tonnellate di acqua, la lettura indicava un aumento molto modesto del livello del refrigerante, che restava ancora due metri al di sotto del bordo superiore del nocciolo. Vennero espressi dubbi sull’attendibilità delle misurazioni, si avanzò l’ipotesi di un malfunzionamento della sonda dovuta probabilmente alla temperatura (ipotizzando che la temperatura possa fare evaporare l’acqua all’interno della sonda stessa falsando quindi la misurazione).

In effetti, la misura di livello contrastava in apparenza con il dato della pressione, relativamente bassa, intorno ai 250 kPa. Per confronto una pressione di 400 kPa sarebbe stato il parametro normale di funzionamento, mentre la pressione nel reattore 1 aveva raggiunto invece un picco di 840 kPa. Nel reattore BWR la misura di pressione viene utilizzata per dedurre indirettamente la temperatura.

Alle 20.00 il portavoce Yukio Edano dichiarò che c’era stato un iniziale aumento del livello del refrigerante ma poi questo sia era abbassato di nuovo.[53]

Alle 23.30 l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare (NISA) in conferenza stampa dichiarò che una “sonda mal funzionante” implicherebbe che il livello di refrigerante non è confermato, e che “non è possibile sapere se le letture siano attendibili o meno”. Aggiungeva però che le letture risultavano di due metri più basse rispetto al limite superiore delle barre di combustibile, e ciò rappresenterebbe una situazione “molto seria” comportando un rischio di danno al nocciolo.

14 marzo: impossibilità di raffreddare il Reattore n. 3[modifica | modifica wikitesto]

Nella notte fra il 13 e il 14 marzo i tecnici continuano a indagare sulle ragioni del mancato aumento del livello dell'acqua nel reattore. Risulta che alle 03.36 circa, nel corso di una video chiamata fra il direttore della centrale Masao Yoshida nella sala di coordinamento presso la centrale, e il vice-direttore di TEPCO (e capo del settore nucleare) Sakae Muto, lo stesso Yoshida spiegava che il livello dell’acqua continuava a non salire nonostante l’immissione di una quantità cospicua di acqua per tutta la giornata, e concludeva che vi sarebbe una "alta probabilità" che l'acqua immessa nell'impianto non abbia raggiunto effettivamente il nocciolo, ma che venga deviata altrove da qualche parte all’interno dell’impianto.[54]

Si è scoperto successivamente che in effetti una buona parte dell'acqua immessa, oltre il 45%, sarebbe stata deviata altrove lungo un percorso alternativo che era rimasto aperto perché la valvola che avrebbe dovuto chiudere il passaggio era rimasta senza elettricità.

14 marzo, ore 11:15: esplosione nell'edificio del Reattore n. 3[modifica | modifica wikitesto]

Alle 11:15 si verificò una potente esplosione nella parte alta dell'edificio dell'Unità n. 3. Fu una esplosione più potente rispetto di quella avvenuta due giorni prima nell'Unità n.1 e fu udita da 40 km di distanza. Si formò una grande nuvola grigiastra di forma ovale che si innalzò proiettando le strutture di copertura dell'edificio ad un'altezza di molte centinaia di metri. Undici persone che si trovavano nell'area rimasero ferite: quattro operatori dipendenti della TEPCO, tre operatori esterni e quattro soldati delle Forze di Autodifesa.

L'esplosione era stata causata da un accumulo di idrogeno all'interno dell'edificio, analogamente a quanto avvenuto in precedenza nell'Unità 1. Si era ritenuto a lungo che l'esplosione si fosse verificata al quinto piano dell'edificio dell'Unità n.3, ma da un'analisi dei filmati con speciali tecnologie, nel 2019 si poté appurare che vi furono in realtà due esplosioni: la deflagrazione principale era stata preceduta da una piccola esplosione avvenuta più in basso, al quarto piano e sul lato sud-est dell'edificio.[55]

La TEPCO, ritenendo evidentemente la situazione ormai ingovernabile, comunicò al governo la richiesta di evacuazione dei propri operatori dalla centrale. Il governo si oppose all’evacuazione totale, vi fu invece l'ordine di evacuazione di 750 dipendenti, ma un piccolo gruppo di circa 50 operatori fu destinato a rimanere sul posto, con il compito di tentare di riprendere il controllo della centrale e l'ordine del governo di "abbassare la pressione dei reattori" 2 e 3. Il gruppo fu soprannominato dai media giapponesi “Fukushima 50”.

Il personale complessivamente impegnato nell’area della centrale, nei giorni successivi in realtà aumentò fino a un numero compreso tra le 500 e le 600 unità (era di 580 persone il 18 marzo), ed era composto prevalentemente da vigili del fuoco e operai esterni chiamati a ripristinare le linee elettriche. Il 23 marzo il numero di persone presenti era salito a circa 1000 per l’aggiunta di ulteriori reparti dell’esercito.

Stato dei reattori[modifica | modifica wikitesto]

Fukushima Dai-ichi 1[modifica | modifica wikitesto]

Nella giornata dell'11 marzo, in un edificio minore delle zone non nucleari dell'impianto è nato un piccolo incendio, che ha richiesto meno di due ore per essere estinto. Una situazione più grave era però emersa entro le zone nucleari dei tre reattori di Fukushima Dai-ichi in funzione, in cui il reattore era stato fermato automaticamente con successo; ma i generatori diesel avevano subito numerosi danni lasciando i tre reattori senza energia elettrica per alimentare il sistema di refrigerazione che dissipa il calore residuo del reattore.[56] Questo ha portato la TEPCO a comunicare una situazione di emergenza, che ha permesso alle autorità di far evacuare la popolazione residente entro i 3 km dall'impianto (circa 1000 persone). Nove ore dopo, il ministero dell'economia, del commercio e dell'industria ha comunicato che presso l'impianto erano arrivati quattro generatori diesel mobili, tre dei quali (già operativi) fornivano energia per i sistemi di emergenza dell'impianto e che altri moduli erano in arrivo per via aerea.[57]

Il 12 marzo, a causa del mancato funzionamento degli impianti di raffreddamento di emergenza, la pressione interna all'edificio del reattore continuava ad aumentare costantemente.

Alle 2 di notte del 12 marzo è stata riportata una pressione di circa 600 kPa, a fronte di una pressione normale di funzionamento di 400 kPa. A seguito di questo, la società elettrica ha preso la decisione di ridurre la pressione interna per gli impianti per i quali non erano funzionanti i sistemi di refrigerazione, in contemporanea alle operazioni di ripristino del normale funzionamento dei sistemi e al monitoro dell'impianto. Alle 4:20, la IAEA ha confermato che erano in corso lavori per ripristinare l'alimentazione con generatori mobili e che sarebbe avvenuta una decompressione controllata, utilizzando filtri per trattenere la maggior parte delle radiazioni entro l'impianto[57]. Alle 13:30, isotopi radioattivi di cesio-137 e iodio-131 sono stati rilevati vicino al reattore[58] (il che indica che una parte del nocciolo è rimasta scoperta per la diminuzione del livello del refrigerante nel reattore).[59] Alle 15:36 avvenne la prima esplosione di idrogeno nel reattore, quattro operai sono stati feriti, e la parte superiore dell'edificio secondario di contenimento del reattore è stata spazzata via, lasciando al suo posto lo scheletro di acciaio.[60] Il portavoce del governo giapponese, Yukio Edano, ha confermato che c'era una "significativa possibilità" che le barre di combustibile radioattivo si fossero parzialmente fuse,[61] mentre l'esplosione non aveva compromesso l'integrità del contenimento principale del reattore. Verso le 20:20 sono iniziati gli interventi di pompaggio di acqua marina (per raffreddare il reattore) e questo è previsto essere seguito dall'aggiunta di acido borico che, assorbendo i neutroni, inibisce le reazioni nucleari.[62]

Fukushima Dai-ichi 2[modifica | modifica wikitesto]

Nei primi momenti dall'incidente, il reattore risultava in stato di attenzione, ma non in stato di serio o critico danneggiamento.

Il 14 marzo, a mezzogiorno, le barre del combustibile erano completamente scoperte ed era fallito il pompaggio dell'acqua marina all'interno del nucleo.[63] Alle 13:21 la TEPCO aveva dichiarato che non era esclusa la parziale fusione delle barre del combustibile nucleare all'interno del reattore 2.[64] Erano stati riscontrati gravi danni al nocciolo del reattore, probabilmente a causa della mancanza di refrigerante; questo aveva portato a continuare l'iniezione di acqua marina, ma il livello del liquido era al momento sconosciuto ma tendenzialmente in diminuzione, mentre era stato riportato che la pressione aveva subito un aumento fino a 700 kPa che ha reso l'iniezione di acqua impossibile per la troppa pressione. Per risolvere il problema era stata quindi rilasciata una certa quantità di vapore per permettere una nuova iniezione di acqua. La TEPCO aveva effettuato una notifica dichiarando che da prospezioni delle 08:50 alcune barre di combustibile erano, sulla base di radiazioni rilevate, presumibilmente rotte.[65]

Il 15 marzo, alle 00:08 ora italiana, si era registrata un'esplosione al reattore 2[66] e la TEPCO annunciava che era stato evacuato parte del personale. Le autorità ammisero che, in seguito all'esplosione, c'era stato una rottura non quantificata della camera di soppressione della pressione (wetwell), una struttura toroidale posta nella parte inferiore del sistema di contenimento del reattore.

Fukushima Dai-ichi 3[modifica | modifica wikitesto]

Nelle giornate dell'11 e del 12 marzo, non persistevano particolari preoccupazioni per il reattore, in quanto i sistemi di raffreddamento, seppur in crisi, erano stati sostituiti parzialmente da altri provvisori. Destava particolare preoccupazione il fatto che, nel reattore 3, venisse usato come combustibile nucleare anche un ossido di plutonio: nel settembre 2010 per la prima volta tale reattore era stato caricato con combustibile MOX, al posto dell'uranio a basso arricchimento usato negli altri reattori della centrale[67].

Il 13 marzo si era dovuto ricorrere all'uso di acqua di mare come refrigerante primario del reattore, in quanto erano presenti malfunzionamenti nei sistemi (i quali erano comunque a livello stabile). Per alleviare la pressione interna al reattore, erano poi iniziate operazioni di rilascio del gas, causando lievi aumenti di radioattività. Il livello del liquido per il raffreddamento, dopo essere aumentato, iniziò di nuovo a diminuire. Alle 23:30 la Nuclear and Industrial Safety Agency riportò che alcune letture davano il livello del liquido refrigerante due metri sotto la cima degli elementi di combustibile, rappresentando quindi un serio rischio per la loro integrità, mentre altre strumentazioni ne riportavano ancora un livello entro limiti di sicurezza.[68]

Il 14 marzo, alle 11:01, si verificò un'esplosione seguita dallo sprigionarsi di fumo bianco, dovuto a una fuga di idrogeno[69]: l'esplosione è stata molto più potente di quella avvenuta nel reattore 1 e una larga sezione del tetto dell'edificio del reattore fu scagliata verso l'alto ricadendo su altre strutture della centrale. La TEPCO dichiarò che, a una prima analisi, il contenimento del nocciolo era rimasto intatto.[70] A seguito delle esplosioni, un dipendente ventitreenne fu contaminato.[71] Alle 12:00 quattro dipendenti TEPCO e due operai di società collegate hanno riportato ferite (tutti sono rimasti coscienti)[72]. Le letture di pressione a seguito dell'esplosione erano rimaste all'interno di un range relativamente normale, mentre in precedenza erano state decisamente superiori: 530kPa delle 6:30, 490kPa alle 9:05, 380kPa delle 11:13, 360kPa delle 11:55, letture che sono da confrontare con i 250kPa di livello di massima sicurezza, i 400kPa di riferimento e gli 840kPa del reattore 1 del 12 marzo.[70]