Norandino

| Norandino | |

|---|---|

| |

| atabeg di Aleppo e Damasco | |

| In carica | 1146 – 1174 |

| Nome completo | Nūr ad-Din Maḥmūd al-Malik al-ʿĀdil Zengī |

| Nascita | 11 febbraio 1118 |

| Morte | Damasco, 15 maggio 1174 (56 anni) |

| Luogo di sepoltura | Madrassa di Norandino |

| Padre | Zengi |

| Consorte | Ismat ad-Din Khatun |

| Figli | Isma'il Ahmed una figlia dal nome ignoto |

| Religione | Islam sunnita |

Nūr ad-Din Maḥmūd al-Malik al-ʿĀdil Zengī, conosciuto anche come Nur al-Din (lett. "Luce della religione"), o Nureddin o Nureddin Zenki o Nureddin Zenghi,[nota 1] ma ancor più noto nelle cronache latine con il nome di Norandino (in arabo نور الدين ﺯﻧﻜﻲ?, Nūr al-Dīn Zangī; 11 febbraio 1118 – Damasco, 15 maggio 1174), è stato un condottiero turco che ricoprì in vita il ruolo di atabeg (governatore) di Aleppo e Damasco.

Definito il "re giusto" (Malik al-ʿĀdil), era il secondo figlio di Zengi e membro della dinastia che da lui prese il nome, quella degli Zengidi. Governò Aleppo dopo la morte del padre e ampliò gradualmente il suo dominio a spese dei signori musulmani attivi nella moderna Siria, assicurandosi in particolare, tra le altre, le importanti città di Damasco e Shayzar. Fece altresì propria la battaglia del padre contro i crociati presenti in Palestina, professandosi comandante del jihad contro gli invasori. Dopo essere riuscito nell'impresa di unificare il Levante sotto il suo controllo e aver reso inconcludenti gli esiti della seconda crociata per i cristiani, Norandino si concentrò sull'acquisizione dell'Egitto. Rovesciò dunque i Fatimidi soprattutto grazie a Shirkuh e al nipote di questi, Saladino, affidando in successione ai due il compito di gestire quella terra. Il suo sogno era quello di espellere i crociati dalla Terrasanta e di riconquistare Gerusalemme una volta che fossero stati unificati Egitto e Siria in una sola entità politica e militare, ma non riuscì a concretizzare tale obiettivo. Quando morì, i suoi possedimenti vissero una fase particolarmente turbolenta e fu soltanto grazie all'intervento di Saladino, nominato visir dall'ultimo Imam/Califfo fatimide, che i musulmani poterono riprendere l'obiettivo di Norandino e una fase di rinnovato impegno militare.

Il dominio di Norandino si distinse per le accorte politiche interne adottate, l'affermazione della dottrina sunnita in Siria e in Egitto e la diffusione dell'istruzione e dell'assistenza sanitaria nei suoi territori.

Biografia[modifica | modifica wikitesto]

Origini[modifica | modifica wikitesto]

Norandino era imparentato con i turchi selgiuchidi, in quanto suo nonno paterno era stato Aq Sunqur al-Hajib. Quest'ultimo ricoprì la carica di atabeg (governatore) di Aleppo sotto il sultano Malik Shāh I, di cui fu stretto collaboratore e confidente.[1]

Suo padre Zengi, da cui deriverà il nome della dinastia zengide, servì vari governatori di Mosul, accompagnandoli nelle loro battaglie. Nel 1126 divenne shihna di Baghdad, assumendo la carica di atābeg di Mosul nell'anno successivo. Da quel momento egli riuscì ad controllare varie città, tra cui Hama, Amida, Kafartab, Buza'ah (nel nord della Siria), Atarib, Saruj e, a Oriente, alcune città situate lungo il fiume Eufrate.[2]

Primi anni[modifica | modifica wikitesto]

Nato l'11 febbraio 1118, Nur al-Din (lett. "Luce della religione", divenuto noto nelle fonti occidentali come Norandino)[3] era il secondo figlio, dopo Sayf al-Din, dell'atabeg Zengi e di una madre di cui non si conosce il nome.[4] Le fonti storiche non menzionano nessuna informazione a proposito dei primi anni di vita di Norandino, ma tutte confermano che trascorse la sua infanzia sotto la guida del padre, che ne supervisionò la formazione come mujāhid.[5] Studiò il Corano, il suo tafsir e i ḥadīth, oltre al diritto e alla storia, il persiano e il greco-bizantino.[5] Assieme all'apprendimento delle tattiche da guerra, gli furono insegnate l'equitazione, il tiro con l'arco e il chawgan (un gioco a cavallo molto simile al polo originario delle tribù turche dell'Asia centrale).[5]

Le sue capacità di comando si affinarono quando partecipò, in giovane età, alle campagne belliche condotte dal padre.[5] La principale fu quella grazie alla quale Zengi si impossessò della città di Edessa, situata lungo la rotta tra Mosul e Aleppo, strappata agli Ifranj[6] nel 1144 a seguito di un veloce assedio.[4]

Morte di Zengi e successione[modifica | modifica wikitesto]

Nell'estate del 1146, con Norandino al seguito, Zengi condusse il suo esercito verso sud, al castello di Qal'at Ja'bar, sulla strada che conduceva dall'Eufrate a Damasco, il cui signore arabo si rifiutava di riconoscerlo come sovrano.[7] La notte del 14 settembre, a seguito di un alterco, Zengi (in preda ai fumi dell'alcol) fu assassinato da un eunuco.[7] La sua improvvisa scomparsa «fu accolta con gioia da tutti i nemici, i quali speravano che le dispute dinastiche, conseguenza normale della morte dei principi musulmani, avrebbero sfasciato il suo potere».[7]

Mentre il cadavere non era ancora stato tumulato, il maggiore dei suoi figli, Sayf al-Dīn Ghāzī, si precipitò a Mosul per impadronirsi del governo sulla città e su quanto situato in Iraq e nella Mesopotamia settentrionale.[4] Norandino, strappato dal dito del cadavere paterno l'anello, simbolo del potere, corse in tutta fretta ad assicurarsi la porzione occidentale delle terre di Zengi, la quale includeva le ricche città di Edessa e Aleppo.[4] In quest'ultima località si fece proclamare signore dal generale curdo Shīrkūh.[8] La divisione del regno spinse gli avversari di Zengi ad approfittare del momento di caos: a sud le truppe del governatore di Damasco, Mu'in al-Din Unur, rioccuparono Baalbek e resero propri vassalli i governatori di Homs e Ilama; a oriente, il selgiuchide Alp Arslan ibn Mahmud tentò invano di riprendere il potere, mentre gli Ortoqidi di Amida si reinsediarono nelle città sottratte da Zengi; nel centro, Raimondo di Antiochia condusse un'incursione fin sotto le mura di Aleppo, mentre Joscelin II, destituito da Edessa, avviava i preparati per riconquistarla.[9][10]

Espansione in Siria meridionale[modifica | modifica wikitesto]

Quando le comunità armene di Edessa seppero della morte di Zengi, neutralizzarono la guarnigione musulmana locale e chiesero assistenza al loro vecchio sovrano franco, il conte Joscelin II.[9] Raimondo II di Tripoli si rifiutò di fornire il proprio sostegno e si trattò di una scelta saggia, poiché malgrado Joscelin sperasse di cogliere Edessa di sorpresa, i musulmani erano stati avvertiti.[9] Infatti, non appena Norandino venne avvisato, si precipitò verso Edessa e, lanciandosi all'inseguimento di Joscelin, datosi alla fuga perché impreparato a reggere un lungo assedio, per poco non lo uccise nei dintorni di Samosata.[9] Per vendetta contro le comunità che avevano tradito i musulmani, Norandino ordinò l'uccisione o l'esilio di tutti i cristiani (circa 30 000 persone) e la vendita delle mogli e dei figli (circa 16 000) come schiavi.[10][11]

Allo stesso modo di suo padre, Norandino desiderava cacciare i crociati dal Vicino Oriente, in particolare da Gerusalemme.[12] Sebbene avessero uno scarso affetto reciproco, i due figli più grandi di Zengi furono abbastanza lungimiranti da non litigare.[13] Sayf al-Din, completamente impegnato con gli Urtuqidi, spronò Norandino a incontrarsi di persona e, in quel frangente, essi si accordarono per una divisione pacifica dell'eredità.[13] Il confine fra i domini fu individuato con precisione lungo il fiume Khabur (Nahr al-Khabūr).[4] Inoltre, Norandino si fece incaricare di portare avanti il jihad contro i crociati.[4] I rapporti generalmente cordiali preservati da Norandino con il fratello gli permisero così di concentrarsi sui confini orientali.[4]

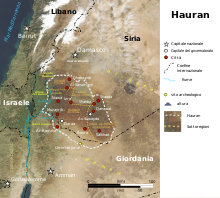

La dinastia buride, attiva a Damasco, si opponeva fortemente alla politica accentratrice di Norandino, ragione per cui aveva preservato relazioni distese con i crociati di Gerusalemme sin dal 1140.[12] Norandino aveva al contrario iniziato a combattere i crociati subito dopo aver preso il potere, ma riteneva fosse necessario ampliare il numero dei suoi alleati; perciò, decise di concentrare i suoi sforzi in Siria.[12] L'occasione gli fu offerta nel maggio del 1147, quando i crociati avanzarono nell'Hauran.[12] Il governatore buride di Damasco, Mu'in al-Din Unur, richiese il sostegno di Norandino, e siglò un'alleanza concedendogli in sposa sua figlia Ismat al-Din Khatun e la signoria su Homs; in cambio, richiese il riconoscimento dell'indipendenza della città di Damasco.[14] Stanchi ed estenuati, oltre che stremati dalla fame e dalla sete, i crociati furono presto costretti a ritirarsi dall'Hauran.[4] Unur nutriva sospetti sulle intenzioni reali di Norandino e pare addirittura che, pur di salvaguardare la sua posizione, si fosse offerto di cedere ai suoi esausti nemici viveri e rifornimenti, ma l'offerta venne «arrogantemente rifiutata».[14] Insieme, Unur e Norandino assediarono le città siriane di Bosra e Salkhad, prima conquistate da un vassallo ribelle di Unur, tale Altuntash.[14] Mentre il signore di Damasco cercava di riallacciare i rapporti con i cristiani, entro la fine del 1147 Norandino sfruttò l'incapacità di reazione dei crociati per impadronirsi di 'Arta, Kafar Latah, Basarfut e Balat.[12]

Seconda crociata[modifica | modifica wikitesto]

La notizia della caduta di Edessa aveva suscitato grande frustrazione in Europa, poiché il suo possesso veniva ritenuto fondamentale per poter preservare il controllo di Gerusalemme, situata più a sud.[15] Pertanto, temendo la caduta di altri Stati crociati, papa Eugenio III proclamò una nuova crociata, alla quale su tutti risposero Luigi VII di Francia e Corrado III di Svevia, sia pur non senza esitazioni.[16] Le truppe degli eserciti crociati si mossero via terra nell'estate del 1147; assieme formavano un'armata forte di 70 000 uomini, a cui si unirono grandi folle di contadini e poveri.[16] Il viaggio fu difficoltoso e le manovre necessarie per attraversare l'impero bizantino complesse, ma il momento più critico fu registrato quando, lungo la strada, i tedeschi vennero attaccati dai turchi Selgiuchidi e quasi del tutto sterminati (morirono nove decimi dei soldati) nella battaglia di Dorileo.[17]

Furono pochi i combattenti che raggiunsero San Giovanni d'Acri, l'importante porto cristiano dove si riunì il 24 giugno 1148 un consiglio di guerra per decidere l'obiettivo della crociata.[18] In quell'occasione si votò per colpire Damasco, ricca città carovaniera che collegava l'Egitto con la Persia. Fu una decisione assolutamente insensata: essa rappresentava sicuramente una preda ambita, «ma, fra tutti gli Stati islamici, soltanto il regno buride di Damasco era desideroso di mantenere rapporti amichevoli con i crociati poiché riconosceva che il suo principale avversario era Norandino».[19] Il tema dell'incalcolabile danno per le sorti crociate fu ampiamente coltivato da Norandino, che iniziò a soffocare l'alleanza strategica di Gerusalemme con Damasco, creando le premesse per la futura totale alleanza musulmana contro l'Outremer.[20] Per completezza, occorre affermare che i cristiani ritenevano priva di alcuna valenza, anche simbolica, Aleppo, mentre Damasco, oltre a essere citata nelle Sacre Scritture, ospitava innumerevoli terre fertili.[21]

Raggiunta la destinazione, il 24 luglio del 1148 il più vasto esercito crociato e del Regno di Gerusalemme mai radunato fino ad allora diede inizio all'assedio di Damasco.[20] Dopo alcune efficaci schermaglie, i crociati si ritrovarono in una situazione di stallo e il morale cominciò a calare.[22] Oltre allo scoramento e ai personalismi che dividevano i cristiani, si venne presto a sapere che, rispondendo ai riluttanti appelli di Unur, Norandino stava procedendo verso la città.[20] Le condizioni imposte dall'atabeg prevedevano il suo ingresso a Damasco, motivo per cui si sparse presto la voce secondo cui Unur avesse inviato segretamente del denaro (voce poi dimostratasi falsa) ai crociati affinché se ne andassero il prima possibile.[22] Di fronte a questo scenario così caotico e considerato lo scarsissimo senso di coesione franco-tedesco, il 28 luglio, ossia dopo soli cinque giorni di combattimenti, si concludeva uno degli attacchi che più di ogni altro ridusse il prestigio di cui fino ad allora avevano goduto i soldati cristiani.[23] Ben presto, tutti i principali comandanti della seconda crociata abbandonarono il Vicino Oriente: la spedizione era stata un completo fallimento.[24]

Espansione in Siria settentrionale[modifica | modifica wikitesto]

Constatata la difficile situazione vissuta dai cristiani e gli scarsissimi risultati ottenuti a seguito della seconda crociata, Norandino poteva dire di aver rafforzato la sua posizione.[25] L'alleanza con Unur era inoltre perdurata e fu addirittura rafforzata in occasione di un inatteso evento verificatosi nel settembre del 1148.[26] Dopo la partenza dei principi presenti alla seconda crociata, in Terra Santa era rimasto soltanto Bertrando, conte di Tolosa e figlio del conte Alfonso,[26] il quale si vociferava fosse stato assassinato da Raimondo II, conte di Tripoli e cugino di Bertrando.[27] Così, Bertrando cominciò seriamente a coltivare il sogno di prendere possesso di quella che considerava la sua eredità, ovvero la contea di Tripoli. Pertanto, si proclamò presto legittimo erede, occupando assieme a un nugolo di uomini il castello di Arima, sulla strada che collegava Tortosa e Tripoli, e sottraendolo quindi a Raimondo II.[27] Non avendo avuto successo da solo, Raimondo chiese allora aiuto ai principi cristiani, ma essi rifiutarono tutti per via dello scarso contributo da lui apportato nella seconda crociata.[27] Pertanto, si trovò costretto a chiedere aiuto a Mujir al-Din Unur, il quale accettò con piacere, e a sua volta questi invitò Norandino a raggiungerlo.[26] Arima cedette presto di fronte a un così imponente esercito, dopodiché il castello fu completamente distrutto e molti furono catturati.[27] Tra i prigionieri c'erano il conte Bertrando e sua sorella, trattenuti dall'atabeg come parte del bottino e detenuti ad Aleppo per dodici anni.[27] Le fonti arabe forniscono informazioni non sovrapponibili con quelle crociate: contrariamente alle prime, le quali tacciono in materia, le seconde affermano che la sorella di Bertrando sarebbe diventata una concubina di Norandino.[26]

Nel maggio del 1149 prese di mira un altro obiettivo, il principato di Antiochia, attaccando il castello di Inab, nel nord della Siria.[26] Fu lì che però ebbe luogo, il 29 giugno, la cosiddetta battaglia del Fons Muratus.[28] Le spie di Norandino avevano riferito che il numero dei suoi uomini era nettamente inferiore al nemico, ma ricevette delle informazioni in senso opposto in un secondo momento e, pertanto, decise di non proseguire la ritirata appena comandata.[29] Fatto rapidamente ritorno, l'atabeg circondò il luogo in cui si erano accampati i franchi durante la notte precedente allo scontro e, la mattina seguente, li sbaragliò completamente uccidendo il principe di Antiochia Raimondo di Poitiers, accorso in aiuto delle fortezze assediate.[26][28] La testa del principe defunto fu inviata da Norandino in un cofanetto d'argento al califfo di Baghdad.[25] Tale risultato garantì un enorme prestigio di Norandino agli occhi del mondo musulmano.[25] Egli aveva marciato con tutte le sue forze sulla costa e aveva ostentato il suo dominio sulla Siria bagnandosi simbolicamente nelle acque del Mar Mediterraneo.[30] Assediò quindi Antiochia, dove il patriarca Aimerio di Limoges si preoccupò in tutta fretta di allestire le difese della città e prepararla adeguatamente all'urto nemico, resistendo con successo.[31] Benché l'attacco fosse fallito, Norandino non si lasciò scoraggiare e si spinse con successo verso Al-Bara, alle porte della valle dell'Oronte, verso Aretusa e verso Harim.[31] Constatata la difficile situazione, Antiochia giunse a una tregua con Norandino, ma il principato risultava ormai fortemente ridotto, circoscritto «alla sola pianura circostante la città e alla costa da Alessandretta a Laodicea».[32]

La marcia di Norandino sembrava inarrestabile, tanto che, sull'onda dell'entusiasmo, il condottiero prese di mira anche la contea di Edessa di Joscelin II.[31] Pur avendo stipulato una pace con Norandino, la contea era impegnata in una dura guerra con gli Ortoqidi e i Selgiuchidi.[31] Nell'inverno del 1149, Norandino ruppe i rapporti con Joscelin, ma fino all'aprile del 1150 non si verificò alcuno scontro.[33] La svolta si verificò in maniera del tutto casuale quando il suo avversario cadde vittima di alcuni briganti turcomanni, dopo essersi incautamente separato dalla sua scorta.[33] Norandino andò a recuperarlo con la forza senza pagare il riscatto richiesto, lo accecò e lo imprigionò ad Aleppo, dove rimase fino alla sua morte, avvenuta nel 1159.[31][33]

Così, nell'estate del 1150, sia il principato di Antiochia che i resti della contea di Edessa avevano perduto i loro feudatari, ma Norandino si accontentò momentaneamente dello status quo.[33] Sapeva che prima o poi Baldovino III di Gerusalemme sarebbe giunto in soccorso di Antiochia, così come il vescovo Aimerio di Limoges, dal quale ottenne la promessa che, qualora il sovrano cristiano non fosse giunto, la città si sarebbe arresa senza combattere ai musulmani.[34] La situazione di Edessa era altrettanto disperata e Norandino ne aveva approfittato per assicurarsi il controllo di Hasart.[31] La contessa Beatrice, moglie di Joscelin II, si disse non in grado di presidiare un paese così vasto e si dimostrò disponibile a sottomettersi all'impero bizantino, dopo aver ricevuto il placet rassegnato del re di Gerusalemme Baldovino III.[35] Dal diluvio zengide si erano salvati solo pochi centri, tra cui Turbessel, che si trovava totalmente inglobata nel territorio nemico e che, malgrado una strenua difesa, non avrebbe potuto reggere in eterno.[32] Mentre erano in corso le trattative tra l'imperatore bizantino Manuele I Comneno e la contessa Beatrice, Norandino provò a compiere delle aggressioni ad Aintab, sia pur invano.[32] Molti abitanti, spaventati dalla prospettiva di finire sotto i bizantini, abbandonarono la regione e ciò aggravò il critico isolamento di Edessa, la quale si dimostrò incapace di respingere i diversi attacchi nemici e dovette rassegnarsi alla definitiva conquista portata a termine da Norandino di Turbessel.[36] Manuele aveva sperato che i nuovi possedimenti ricevuti sarebbero stati presto assimilati al territorio bizantino, ma in realtà li perse in meno di un anno, anche perché Norandino aveva trovato un nuovo alleato nel sultano selgiuchide di Rūm, Masʿūd, la cui figlia aveva sposato.[37] A poco a poco, tutti i vicini musulmani sfruttarono le circostanze per ritagliarsi una porzione di territorio (Norandino acquisì il castello di Ravandel, nella moderna Turchia): la contea di Edessa cessò di esistere nel luglio del 1151.[37]

Damasco[modifica | modifica wikitesto]

C'era un obiettivo che continuava a sfuggire a Norandino e che era stato costantemente al centro dei suoi pensieri, ovvero Damasco.[38] Il suo possesso era fondamentale per assicurarsi una più facile e sicura conquista dei possedimenti nemici.[38] I rapporti tra Aleppo e Damasco avevano cominciato a incancrenirsi nuovamente nel 1149.[39] Malgrado l'attacco patito durante la seconda crociata, Unur aveva infatti deciso di accostarsi nuovamente a Gerusalemme, prima di morire nell'agosto del 1149.[39] Il suo successore, l'atabeg buride Mujir al-Din Abaq, confermò tale politica, tanto che i Franchi di Gerusalemme lo aiutarono a respingere gli attacchi di Norandino diretti contro Damasco a giugno e a luglio del 1151.[39] Malgrado avesse riportato due sconfitte, pare ottenne comunque il riconoscimento nominale della sua sovranità.[4] Cambiò temporaneamente obiettivo quando, nel 1152, si impossessò per un po' della fortezza di Tortosa, interrompendo le comunicazioni tra la contea di Tripoli e il principato di Antiochia, per poi infine smantellarla.[31]

Quando ebbe luogo l'assedio crociato di Ascalona nel 1153, Abaq si disse disponibile a collaborare con Norandino, ma la reciproca diffidenza non portò al raggiungimento di alcun risultato concreto.[39] Al contrario, Abaq riuscì diplomaticamente a tornare in contatto con i cristiani e li autorizzò addirittura a riscuotere un tributo annuale, a godere del diritto di circolare nei dintorni della città e a liberare gli schiavi correligionari lì deportati.[39] Per convincere Damasco a passare dalla sua parte, Norandino ne tagliò i rifornimenti, mentre i suoi agenti si impegnarono a minare l'autorità di Abaq.[4] Abbandonato a se stesso, Abaq fu infine deposto nell'aprile del 1154, quando Norandino fece il suo ingresso nella moderna capitale siriana.[4] Al governatore deposto venne offerta salva la vita e concesso l'emirato di Homs; tuttavia, poche settimane più tardi fu sospettato di complottare con vecchi amici di Damasco e scacciato da Homs, trovando poi rifugio a Baghdad.[40] Questa conquista si rivelò uno dei successi più importanti raggiunti da Norandino, peraltro raggiunto senza nemmeno versare del sangue.[38] La sua portata superò ampiamente la presa di Ascalona compiuta da Baldovino III nel 1153.[41] I tumulti scoppiati immediatamente dopo furono sedati in breve tempo e Norandino si assicurò un controllo più saldo sulla città.[4] Per la prima volta nelle storie delle crociate, sia Aleppo sia Damasco erano nelle mani di una sola persona.[42] In quel frangente, ogni confine orientale degli Stati crociati esistenti lambiva terre detenute da Norandino.[42] Mancavano pochi tasselli per completare la conquista dell'intera Siria musulmana, ma si trattava di emirati dalle scarse dimensioni e pressoché ininfluenti.[43] Norandino poteva contare su un numero minore di risorse rispetto ai cristiani, eppure all'interno dei suoi domini i suoi sottoposti erano maggiormente coesi.[43]

Più tardi, il 28 maggio 1155, Norandino stipulò una tregua con Gerusalemme e acconsentì a estenderne la validità per un altro anno, poiché desiderava occuparsi dei confini settentrionali, rendendo così più sicura la propria posizione nella regione.[42] Accettò persino di devolvere un cospicuo tributo pari a ottomila ducati, concentrato com'era sui propri domini.[43] Sempre nel 1155, l'atabeg di Aleppo sottomise Baalbek, detenuta dall'ultimo signore buride della regione.[39] Subito dopo la sua annessione, il precedente governatore scatenò una sommossa, sedata tuttavia in tempi brevi.[43]

Opportunismo diplomatico, terremoti e degenza[modifica | modifica wikitesto]

Nel sultanato di Rum, era insorto un contrasto successorio che minacciava la sicurezza di Edessa e di altre città in mano a Norandino. Il sultano Mas'ud I era infatti morto all'inizio del 1156 e i suoi figli, Qilij Arslan II e Shahanshah, si stavano contendendo l'eredità.[43] Il primo aveva ottenuto l'appoggio di alcuni esponenti dei Danishmendidi, l'altro di diversi membri della medesima dinastia.[43] Shahanshah aveva coinvolto nella diatriba pure Norandino, che aveva provato ad assumere le vesti di paciere affermando che la guerra avrebbe favorito soltanto l'impero bizantino e che sarebbe stato meglio cessare le ostilità.[44] Subdolamente, Norandino aveva fiutato la possibilità di insediarsi in alcune città sulla riva destra dell'Eufrate, fra cui Aintab, Tulupa e forse anche Samosata, e le aveva sottratte al dominio dei Selgiuchidi.[43] Nella primavera del 1156, sostenne un attacco delle truppe di Damasco a Harim, conclusosi con la firma di un trattato ai sensi del quale la città rimaneva in mano ai franchi, ma le sue entrate venivano spartite tra loro e Norandino.[45] Nella guerra civile selgiuchide prevalse infine Qilij Arslan, e malgrado questi avesse sperato di costituire un'alleanza con gli armeni e con i franchi contro Norandino, dovette alla fine accettare la perdita delle terre situate presso l'Eufrate.[43] Assicurati i confini a nord, l'atabeg marciò a sud e respinse alcuni infruttuosi tentativi compiuti dai crociati di saccheggiare Aleppo, in violazione del trattato di pace stipulato precedentemente.[44] A parte piccole scaramucce, le ostilità cessarono per via di un grande terremoto che scosse la Siria nella primavera del 1156.[46] Le scosse di assestamento si trascinarono per mesi: malgrado a Damasco non si registrarono danni, molte località nei dintorni di Aleppo e Hama furono distrutte.[46]

La pace con i crociati durò fino al febbraio del 1157, quando Baldovino III ruppe la tregua con il capo musulmano assaltando un vastissimo gruppo di greggi e cavalli nei pressi della fortezza di Bāniyās.[47] A maggio, Norandino raggiunse il suo generale Shīrkūh dopo aver sedato una nuova rivolta scoppiata a Baalbek e assediò i Cavalieri Ospitalieri a Bāniyās, ma avendo saputo che Baldovino stava giungendo preferì desistere.[48] Mentre i franchi procedevano verso sud lungo il fiume Giordano, Norandino decise di tendergli un'imboscata poco a nord del lago di Tiberiade nella battaglia del lago di Hula.[48] Svariate truppe franche vennero catturate, ma Baldovino fuggì in tutta fretta verso Safad, in Palestina.[48] L'atabeg lasciò perdere Bāniyās quando seppe che Qilij Arslan intendeva colpire Aleppo.[48] A luglio un nuovo e ancor più disastroso terremoto, con epicentro a Hama, colpì la regione, costringendo Norandino a tornare a Damasco per riparare le difese danneggiate.[45] La scossa lo favorì inaspettatamente, in quanto perse la vita l'intera famiglia degli emiri di Shayzar (città che occupava posizione strategica, trovandosi lungo le linee commerciali tra Aleppo, Damasco e Homs).[49] Norandino ne approfittò per insediarsi nella zona e ciò fece sì che l'estensione territoriale dei suoi domini pareggiasse quella di tutti gli Stati franchi messi assieme.[49]

A ottobre, Norandino si ammalò gravemente e fu trasferito ad Aleppo.[50] Nasr ed-Din, terzogenito di Zengi, era stato nominato dal fratello Norandino emiro di Harran dopo la morte del padre, e in cambio Nasr aveva accettato di subordinarsi all'atabeg di Aleppo.[51] Per via dello stato critico della sua salute, Norandino decise di compilare un testamento e stabilì che il fratello Nasr avrebbe ereditato i suoi possedimenti.[50] Tuttavia, il governatore di Aleppo non volle farlo insediare e ricevere l'eredità, circostanza che spinse Nasr a tentare di entrare con la forza e a scatenare dei tumulti.[50] Alla fine, quando Norandino si riprese, si riconciliò con il fratello, accantonò le acredini e fece ritorno a Damasco nell'aprile del 1158.[4][50] Radunò inoltre un esercito per vendicarsi delle recenti incursioni franche. A luglio, nei pressi del lago di Tiberiade, si svolse uno scontro inconcludente; pare che, a dicembre o gennaio, Norandino si ammalò una seconda volta.[4]

Il viaggio di Manuele Comneno[modifica | modifica wikitesto]

Quando Norandino uccise Raimondo di Poitiers nel 1149 a Inab, la città di Antiochia e il ridimensionato principato rimasero sotto la gestione temporanea del vescovo Aimerio di Limoges e della vedova di Raimondo, Costanza d'Altavilla, la quale non intendeva risposarsi.[52] Dopo aver rifiutato vari pretendenti, incluso un parente dell'influente imperatore bizantino Manuele I Comneno, Costanza sposò nel 1153 Rinaldo di Châtillon, un cavaliere proveniente dalla Francia che si sarebbe presto distinto negativamente per i suoi atteggiamenti dissoluti e la sua brama di ricchezze.[52] Manuele entrò presto in contrasto con Rinaldo, che aveva saccheggiato la bizantina isola di Cipro nel 1156, e decise di pianificare un viaggio nelle zone orientali dei suoi confini anche per placare gli animi nella Cilicia armena, di recente insorta.[53] Egli intendeva inoltre cogliere l'occasione per incontrare sua figlia Teodora, la quale proprio di recente aveva sposato il re di Gerusalemme Baldovino III.[54] Pare che durante le trattative per il matrimonio fu stipulata una clausola ai sensi della quale Manuele avrebbe dovuto formare una coalizione con i franchi contro Norandino, circostanza che suscitò grande entusiasmo tra i cristiani, poiché si pensava che presto sarebbe giunto del supporto militare.[54] Naturalmente il meno soddisfatto di questa prospettiva era Norandino, che ancora febbricitante dovette soccorrere tra il marzo e l'aprile del 1158 Damasco, colpita dal re Baldovino III.[54] Lo scontro decisivo avvenne qualche mese dopo, a luglio a Butaiha, a ovest dell'alta valle del Giordano.[55] L'esercito zengide subì una disfatta e si ritirò in maniera piuttosto confusa, circostanza la quale spinse Norandino a chiedere la stipula di una tregua che stabilizzò per qualche tempo il fronte siriano-palestinese.[55]

Nel frattempo Manuele Comneno raggiungeva nel 1159 i suoi possedimenti orientali e Norandino, di sua spontanea volontà e temendo la prospettiva di un'alleanza franco-bizantina, presentò delle proposte di pace ai sensi delle quali avrebbe liberato vari prigionieri franchi e offerto assistenza contro i Selgiuchidi.[56] La notizia suscitò ampia costernazione tra i franchi, poiché essi compresero che il viaggio di Manuele, sia pur compiuto alla testa di un grande esercito, aveva perseguito perlopiù lo scopo di rafforzare la sua posizione diplomatica nel Vicino Oriente settentrionale.[57] È chiaro che i Selgiuchidi guidati da Qilij Arslan II rappresentavano per Costantinopoli una minaccia superiore rispetto a Norandino; inoltre, Manuele aveva fretta di ritornare nella capitale perché aveva ricevuto la notizia di una congiura in corso contro di lui.[58]

Il rapporto di cooperazione stipulato trovò concreta attuazione verso la fine del 1159, poiché mentre i bizantini attaccavano Dorileo, l'atabeg di Aleppo e Damasco occupò in Anatolia orientale una serie di territori e città selgiuchidi con l'aiuto dei Danishmendidi.[45] Nel 1160, Qilij Arslan II si trovò costretto a negoziare una tregua per lui assolutamente svantaggiosa.[4] Sempre nel medesimo anno, Majd ed-Din, governatore nominale di Aleppo e fratello di latte di Norandino, catturò il principe di Antiochia Rinaldo di Châtillon a seguito di un'incursione condotta sulle montagne dell'Antitauro.[59][nota 2] Rinaldo restò in cattività per i successivi sedici anni, poiché né Baldovino III, né il popolo di Antiochia, né tanto meno Manuele Comneno dimostrarono grande fretta o interesse nel chiederne la liberazione.[60]

Mentre Norandino si trovava nel nord, Baldovino III di Gerusalemme eseguì delle piccole incursioni nei dintorni di Damasco.[59] Najm al-Din Ayyub, luogotenente di Norandino (e padre di Saladino), negoziò una tregua dalla durata di tre mesi. Allo scadere della stessa, i franchi eseguirono una nuova invasione.[45] Nell'autunno del 1161, Norandino tornò e suggellò un'ennesima tregua con Baldovino. Con Antiochia sotto il nominale controllo bizantino e con gli Stati crociati più a sud troppo deboli per potere condurre altri attacchi in Siria, decise di eseguire un hajj (un pellegrinaggio a La Mecca).[45] Al suo ritorno, nella prima metà del 1162 seppe della morte di Baldovino III, ma nonostante vi fossero le condizioni per un attacco a sorpresa, egli preferì rispettare il lutto dei crociati e non colpì alcun obiettivo.[61] La quiete terminò nella metà del 1162, quando combatté di nuovo contro i franchi nei pressi di Harim; tuttavia, il maltempo mise fine alla battaglia.[4]

Egitto e Palestina meridionale[modifica | modifica wikitesto]

Desideroso di espandere i propri domini, Norandino aveva esteso le sue mire all'Egitto, dominato dalla dinastia dei Fatimidi e dilaniato da una difficile situazione politica.[62] Si trattava di una terra ambita anche dai franchi, in particolare dal nuovo re Amalrico I di Gerusalemme.[63] Essi erano consapevoli che ormai una Siria musulmana unita aveva ben poche speranze di essere conquistata celermente, motivo per cui si decise di preservare un Egitto avverso a Norandino piuttosto che correre il rischio di trovarsi di fronte a un nemico ancora più potente.[64] La cattura di Ascalona del 1153 aveva tagliato fuori l'Egitto fatimide dalla Siria di Norandino e l'Egitto viveva una fase di ineluttabile declino per via di una lunga serie di imam troppo giovani e inesperti.[64]

La prima campagna, compiuta nel settembre 1163, fu soltanto di avanscoperta e venne interrotta dalle inondazioni causate dal Nilo.[63][65] Malgrado ciò, Amalrico intuì che vi era la possibilità di insediarsi stabilmente; nel frattempo, il visir locale Shawar, scacciato dal suo avversario Ḍirghâm, raggiunse la Siria e implorò Norandino di inviargli degli aiuti.[63] Approfittando dell'assenza di Amalrico, Norandino tentò di aggredire il più fragile degli Stati crociati, la contea di Tripoli.[65] Tuttavia, l'attacco passato alla storia come battaglia di al-Buqaia del settembre del 1163 al Krak dei Cavalieri, la principale fortezza della regione, fallì grazie all'intervento di un gruppo di nobili francesi di ritorno da un pellegrinaggio compiuto a Gerusalemme.[66][67] Norandino ripiegò in tutta fretta dal campo della battaglia verso Homs, dove ricevette rinforzi e non fu più inseguito dai cristiani.[68] Nel frattempo, aveva inviato un esercito in Egitto guidato dal suo fedele generale curdo Shīrkūh, il quale condusse con sé il suo giovane nipote Yūsuf ibn Ayyūb (che in futuro si farà chiamare Ṣalāḥ al-Dīn, un nome latinizzato in Saladino) e permise al visir di tornare al potere.[69][70]

Tuttavia, sentendosi minacciato dalle truppe di Shīrkūh, accampate alle porte del Cairo, Shawar ruppe l'accordo stretto con Norandino e invocò nel 1164 l'aiuto di Amalrico I.[69][71] Nel tentativo di distogliere l'attenzione dei crociati da Bilbeys, la città dove si trovava Shīrkūh, Norandino attaccò nuovamente il principato di Antiochia, massacrando molti soldati cristiani e catturando numerosi condottieri crociati nella battaglia di Harim.[71] Tuttavia, stavolta Norandino non volle spingersi direttamente contro Antiochia, temendo che ciò avrebbe scatenato l'intervento dell'imperatore bizantino Manuele Comneno.[69][72] Nella speranza di preservare buoni rapporti, Norandino rimise addirittura in libertà il generale bizantino della Cilicia Costantino Colomanno, fatto prigioniero a Harim e riscattato in cambio di centocinquanta abiti di seta.[73] Come ha affermato lo storico Steven Runciman, «una volta ancora Antiochia era stata conservata alla cristianità dal prestigio dell'imperatore».[73] Anche se non attaccò Antiochia, Norandino non risparmiò altri bersagli.[72] A ottobre Norandino aveva a sorpresa colpito la grande fortezza di Banias, il cui signore, Umfredo II di Toron, si trovava impegnato con l'esercito di Amalrico.[73] La roccaforte cedette a novembre, forse per via di un tradimento, e i nobili del Giordano riuscirono a scongiurare il rischio di un'aggressione accettando di pagare un tributo all'atabeg.[74] Norandino aveva pure preso di mira Moinetre, nel Libano, Gibelacar (1165 o 1166), Chastel Blanc, Arima (queste ultime nel 1167) e 'Arqa, cinta infruttuosamente d'assedio, malgrado alcune postazioni, quanto meno quelle non smantellate, sarebbero state riconquistate in futuro (è il caso di Gibelacar nel 1169).[75] Poiché Amalrico comprese che se la sua assenza si fosse prolungata avrebbe perso ulteriori terre, egli propose un accordo a Shīrkūh, ai sensi del quale entrambi avrebbero dovuto lasciare l'Egitto e preservare lo status quo.[71] Il generale curdo, allo stremo delle forze e a corto di viveri, decise di accettare e così ognuno tornò per la sua strada, lasciando nel novembre del 1164 l'Egitto in mano a Shawar.[71]

Norandino trascorse il 1165 ed il 1166 lanciando attacchi improvvisi contro le fortezze situate sulle pendici orientali del Libano, mentre Shīrkūh razziava l'Oltregiordano e distruggeva le fortificazioni erette dai Cavalieri Templari in una grotta a sud di Amman.[76] Nel 1167, Norandino mandò nuovamente Shīrkūh a conquistare l'Egitto e, allo stesso modo della campagna precedente, il comandante incaricato di partire si fece affiancare dal giovane Saladino.[69][77] Ancora una volta, Shawar chiamò Amalrico in suo soccorso, il quale tentò di colpire il nemico a più riprese.[69] Le forze cristiane ed egiziane riuscirono a fermare Shīrkūh, sia pur senza stanarlo definitivamente, costringendolo a ripiegare verso Alessandria.[78] Alla fine, Shīrkūh inviò Saladino a negoziare; egli si dimostrò un abile diplomatico, e strinse un accordo ai sensi del quale i musulmani avrebbero lasciato l'Egitto via mare grazie a un salvacondotto.[79] Nel frattempo Norandino aveva espugnato una serie di fortezze sulla pianura costiera, ma non fu capace di assumere il controllo di Beirut per via di dissidi insorti tra le file del suo esercito.[80] Tra le roccaforti rientrava il castello di Qal'at Jab'ar, il cui occupante e signore locale si rifiutava di cederne il possesso.[81] Gli attacchi compiuti da Norandino sembrarono non sortire fortuna, ma alla fine, nel 1168, la struttura passò nelle sue mani quando convinse per vie diplomatiche il suo avversario a desistere in cambio di una grossa di somma di denaro e di alcune ricche terre nei pressi di Aleppo.[81]

Nell'ottobre del 1168, Amalrico decise di rompere l'alleanza con Shawar e di scagliarsi contro l'Egitto, ingolosito dalla prospettiva di arricchirsi di bottini e reliquie, ma privo del supporto di ulteriori rinforzi.[82] Così, pose sotto assedio Bilbeys e ne massacrò la popolazione, la quale provò un immediato senso di repulsione verso i cristiani, inizialmente invece ritenuti «liberatori dall'anarchico malgoverno del califfato fatimita».[82] Fu così che Shawar si rivolse al suo vecchio nemico Norandino per difendersi dal tradimento di Amalrico.[83] Si trattò di un gesto eseguito assolutamente controvoglia, poiché Shawar non aveva assolutamente intenzione di invocare in suo soccorso un sovrano che considerava «un eretico e un usurpatore».[84] Il patto offerto dal visir appariva assolutamente allettante, poiché furono offerti un terzo del paese d'Egitto e dei suoi feudi ai generali di Norandino; questi non ebbe esitazione alcuna e ordinò subito ai suoi migliori uomini di partire.[84] Non disponendo di forze sufficienti per tenere a lungo il Cairo sotto assedio, Amalrico decise infine di ritirarsi.[83] Nel frattempo, la nuova alleanza aveva permesso a Norandino di estendere il proprio controllo a tutto il Nord della cosiddetta Mezzaluna Fertile e a porre una pesante ipoteca sull'Egitto.[83] Un'ultima invasione della terra degli antichi faraoni fu tentata da Amalrico e da Manuele nel dicembre del 1169 e prese di mira Damietta, ma fu talmente male organizzata da concludersi in un nulla di fatto.[85]

Annessione di Mosul[modifica | modifica wikitesto]

Benché i franchi e i bizantini si fossero praticamente auto-sabotati per l'organizzazione della spedizione del 1169, la loro idea di assaltare l'Egitto mentre Norandino era totalmente distratto non era sbagliata. L'atabeg aveva dovuto infatti preoccuparsi di ricucire i rapporti con suo fratello Qutb ad-Din Mawdud nel 1168 e ciò richiese tempo.[86] Quest'ultimo era stato assegnato al governo di Mosul dopo la morte di Saif ad-Din Ghazi nel 1149 e aveva partecipato assieme a Norandino alla maggior parte delle sue guerre, sottomendosi a lui volontariamente. Quando però si verificarono delle lotte per la successione a seguito della morte di Kara Arslan, emiro ortoqida di Amida, Norandino dovette intervenire militarmente contro suo fratello, in quanto aveva promesso di proteggere i diritti dei legittimi successori di Arslan.[87] Poco dopo scoppiò inoltre un'insurrezione a Manbij, nel nord-est della Siria, esauritasi soltanto dopo parecchi mesi.[87] Nel giugno del 1170, un altro terremoto scosse la Siria e Norandino trascorse l'estate a supervisionare le riparazioni.[80]

A settembre, quando i focolai di rivolta a Manbij si spensero, Qutb ad-Din era morente e Norandino prevedeva che presto si sarebbero concretizzati problemi in merito al futuro di Mosul.[87] La questione si risolse soltanto nel 1171, quando Norandino lasciò a Saif ad-Din Ghazi II, secondogenito di Qutb ad-Din, il titolo onorifico di signore di Mosul.[80] Al contempo Norandino si impose come signore effettivo della città e della vicina Sinjar, sottomessa militarmente nel settembre del 1170 e assegnata in gestione a un suo nipote.[45] Ne approfittò inoltre per annettere, nel gennaio del 1171, Nisibi e la valle del Grande Khabur.[88]

In politica interna, Norandino si concentrò in particolare sull'ambito fiscale. Egli abolì pesanti tasse e tributi in Egitto, Siria, in Giazira e Mosul, in particolare il mukus e la decima (oshr).[89] Una parte di questi dazi fu comunque incamerata e utilizzata per finanziare la guerra contro gli infedeli.[89]

Ascesa di Saladino e contrasti con Norandino[modifica | modifica wikitesto]

Shawar venne condannato a morte per la sua alleanza con i cristiani, mentre Shīrkūh gli succedette in qualità di visir dell'Egitto.[83] Tuttavia, nel 1169, Shīrkūh morì dopo solo alcune settimane di governo a causa di una forte indigestione.[90] A succedergli nella carica fu il nipote Saladino, un uomo salito al potere a trentuno anni e poco conosciuto dal popolo egiziano.[91] Si è a lungo discusso sul motivo della sua nomina, ma si tende a ritenere che rappresentò un candidato di compromesso, in quanto caldeggiato dagli emiri siriani e nominato dal califfo.[92] Con il passare del tempo, Norandino si pentì della sua decisione, iniziando a ritenere Saladino un personaggio eccessivamente ambizioso, a maggior ragione dopo le sue campagne coronate dal successo in Yemen, Cirenaica e Nubia.[93]

Dopo avere conquistato l'Egitto, Norandino si convinse che non avrebbe realizzato i suoi obiettivi di unificare i suoi domini se Saladino avesse continuato a generare disaccordo.[94] Era sospetto infatti che costui non avesse preso parte all'invasione condotta da Norandino contro il regno di Gerusalemme nel 1171, avanzando la giustificazione che la sua presenza in Egitto era necessaria a rafforzare il potere zengide e a vanificare movimenti filo-fatimidi.[45][93] Nel settembre dello stesso anno, Saladino soppresse il califfato fatimide d'Egitto e attaccò il Krak dei Cavalieri, mentre Norandino attaccò la contea di Tripoli.[45] Tuttavia, quando il Krak si offrì di arrendersi, Saladino si ritirò, adducendo come scusa i disordini al Cairo, malgrado appare più probabile che fosse riluttante a rimuovere gli ostacoli tra il suo territorio e quello di Norandino.[80] Quest'ultimo, adirato, si convinse a deporre il suo subordinato, ma cambiò idea quando Saladino gli ribadì la sua assoluta fedeltà.[80]

Ultimi anni[modifica | modifica wikitesto]

Nell'autunno del 1172, Norandino respinse nuovamente le incursioni franche nell'Hauran e intervenne nella Siria settentrionale, dove Qilij Arslan, obbedendo a un avvertimento di Manuele Comneno, aveva rifiutato l'aiuto di Norandino.[80] Quest'ultimo conquistò diversi territori selgiuchidi sulla riva destra dell'Eufrate, tra cui Marash nel luglio 1173.[80] Poco dopo, Qilij Arslan chiese la pace e l'atabeg di Aleppo e Damasco gli comandò di partecipare alla jihad.[80] Nel frattempo, Norandino aveva ordinato a Saladino di attaccare nuovamente il Krak. Saladino obbedì a maggio, ma quando alla fine di luglio seppe che Norandino era arrivato a sud e si trovava a due giorni di marcia, si ritirò, sostenendo che suo padre era malato e che quindi doveva tornare per preservare l'ordine al Cairo.[95] Per quanto Najm al-Din Ayyub versasse effettivamente in cattive condizioni, risultava di nuovo chiaro che Saladino «non desiderava affatto distruggere lo Stato cuscinetto franco che si trovava fra lui e il suo autoritario padrone».[95] Stavolta Norandino «giurò di invadere l'Egitto egli stesso la primavera seguente».[95] Si verificò dunque nell'autunno del 1173 un inatteso riavvicinamento da parte di Norandino ai franchi, i quali furono ben lieti di siglare una tregua e di sapere che i rapporti tra lui e Saladino non erano idilliaci.[95] Inoltre, i crociati erano stati avvicinati dalla Setta degli Assassini, a cui capo si era imposto Rashid ad-Din Sinan.[96] Questi abbandonò la politica precedentemente adottata dalla sua corrente religiosa e assunse un atteggiamento meno neutrale nell'ambito delle crociate, tanto che iniziò a stringere contatti con il mondo cristiano contro Norandino, il quale più volte aveva in passato tentato invano di soggiogare la setta.[96]

Nella primavera del 1174, Norandino arrivò a Damasco per definire i preparativi della campagna contro l'Egitto. Pare che una mattina, mentre con i suoi amici attraversava a cavallo i frutteti, stesse conversando con loro sull'incertezza della vita umana.[97] Nove giorni più tardi, il 15 maggio, morì per via di complicazioni insorte a seguito di una tonsillite a cinquantasei anni d'età.[80]

Discendenza e successione[modifica | modifica wikitesto]

Nel 1146, Norandino sposò Ismat al-Din Khatun, la figlia dell'atabeg Mu'in al-Din Unur, il governatore di Damasco morto nel 1149.[14] Ebbe due figli e una figlia, di cui il maggiore, al-Malik al-Ṣāliḥ Ismāʿīl, assunse il potere dopo di lui, mentre il giovane Ahmed morì in tenera età.[98]

Il legittimo successore ed erede al-Malik al-Ṣāliḥ Ismāʿīl aveva undici anni quando morì il padre e Saladino si dichiarò suo vassallo, malgrado in realtà progettasse di unificare la Siria e l'Egitto sotto di sé.[99] Saladino sposò quindi la vedova di Norandino, la già citata Ismat ad-Din Khatun, e via via eliminò dal cammino gli altri pretendenti, assumendo progressivamente il controllo della Siria nel 1185, realizzando infine il sogno di Norandino con la creazione della dinastia sultaniale ayyubide.[100]

Aspetto fisico e personalità[modifica | modifica wikitesto]

«Scuro di carnagione, alto e di bell'aspetto, quasi senza barba sul volto se non sul mento, con i lineamenti regolari e un'espressione mite e triste. Il gioco del polo era l'unico suo divertimento».[97] Con queste parole descrive fisicamente Norandino il quasi coevo storico arabo Ali Ibn al-Athir.[97]

Secondo Guglielmo di Tiro, malgrado Norandino fosse «un potente persecutore del nome e della fede cristiana», egli fu anche «un principe giusto, valente e saggio e, in accordo con le tradizioni della sua razza, un uomo religioso».[101] Il suo sogno era quello di liberare Gerusalemme, e nel 1168 supervisionò la costruzione di un minbar che sperava di collocare nella moschea al-Aqsa dopo aver conquistato la città.[102] Realizzato nella moderna capitale siriana da abili artigiani di Damasco e Aleppo, esso fu effettivamente trasferito nel 1187 a Gerusalemme a seguito dell'assedio condotto da Saladino. Per questo motivo, il minbar fu in seguito chiamato minbar di Saladino; l'opera andò distrutta durante un incendio doloso scoppiato nel 1969.[102]

Le fortune di Norandino passarono naturalmente anche per i campi di battaglia. Come nel caso del padre Zengi, le sue forze militari consistevano in un reggimento di base (in arabo عسكر?, 'askar) sovvenzionato personalmente, composto da una cavalleria formata da mamlik turchi (soldati schiavi) e da truppe libere curde.[80] A tale gruppo etnico si attingeva con grossa frequenza, al pari dei turcomanni e degli arabi, noti per il loro valore in battaglia.[103] Infatti, tutti questi combattenti maneggiavano solitamente con perizia sia l'arco che le armi da combattimento ravvicinato. Il totale degli uomini a disposizione di Norandino era tuttavia più ampio, poiché poteva contare sugli 'askar forniti dai suoi subordinati e dalla cavalleria reclutata localmente e adeguatamente equipaggiata per il combattimento ravvicinato. Nelle operazioni di assedio, si ricorreva infine anche all'ausilio della fanteria.[80]

Lo storico Steven Runciman, sulla base delle fonti storiche coeve, ne ha tracciato il seguente profilo:

«[Nur ed-Din] si presentò così come il principale nemico dei cristiani [...] molto saggio [...], persino i suoi oppositori ammiravano il suo senso della giustizia, la sua carità e la sua sincera devozione. Era forse un soldato meno brillante di carità di suo padre Zengi, ma anche meno crudele e sleale; soprattutto era un migliore conoscitore degli uomini. I suoi ministri ed i suoi generali erano capaci e fedeli. Le sue risorse materiali erano minori di quelle di suo padre, perché Zengi aveva potuto adoperare le ricchezze dell'Iraq superiore, toccato a Saif ed-Din. [...] Nur ed-Din si trovava in una posizione ideale per guidare il contrattacco dell'Islam. Se i cristiani dell'Oriente volevano sopravvivere, era contro di lui che dovevano concentrare i loro sforzi. Ma [dopo la malattia del 1157] sembrava che avesse perso una parte del suo spirito d'iniziativa e della sua energia e non fu più il guerriero invincibile di prima [...] trascorreva sempre più tempo in esercizi spirituali. Ma la sua religiosità, per quanto angusta, gli aveva meritato il rispetto dei sudditi e dei nemici. Era un uomo austero e sorrideva di rado, viveva in modo semplice e obbligava la sua famiglia a fare altrettanto, preferendo spendere le sue considerevoli rendite in opere di misericordia. Era un amministratore avveduto e attento, e con un saggio governo consolidò il regno che si era conquistato con la spada. In particolare, cercò di frenare la turbolenza dei suoi emiri turchi e curdi sistemandoli in feudi le cui rendite erano pagate con la fornitura di soldati, ma i suoi tribunali li tenevano sotto stretto controllo. Questa specie di feudalesimo mitigato ebbe grande importanza nel far rifiorire la prosperità della Siria dopo quasi un secolo di dominio di nomadi.»

Rilevanza storica[modifica | modifica wikitesto]

Non è chiaro fino a che punto la sua jihad contro i franchi fosse motivata da autentica pietà e zelo e fino a che punto se ne fosse servito in realtà per fini politici.[80] Jean Richard ha ritenuto sinceri i suoi comportamenti, specie dopo aver contratto una grave malattia nel 1147, da cui guarì e in seguito alla quale, pare, adottò uno stile di vita pio e ascetico.[103] Considerò i crociati come stranieri in territorio musulmano, giunti in Outremer per depredare il suo territorio e profanare i suoi Luoghi Santi. Ciononostante, fu un uomo tollerante con i cristiani che vissero sotto la sua autorità, a parte gli armeni di Edessa.[102]

Norandino fu anche un sovrano che patrocinò la cultura e le arti, tutelò gli studiosi di scienze, si interessò al benessere dei suoi sudditi con le sue politiche economiche e sociali.[102] Durante il suo regno, Damasco divenne un centro scientifico ricco di studenti provenienti anche da terre lontane.[102] Le madrasse (università) da lui promosse si occuparono in special modo dell'insegnamento del Corano e dei ḥadīth. Norandino stesso amava avere presso di sé specialisti che gli leggessero i ḥadīth e i suoi professori gli attribuirono un diploma per l'eccellenza della preparazione da lui raggiunta nel campo delle cosiddette "scienze del ḥadīth".[105]

Volle che nelle sue città si edificassero ospedali (bīmāristān) aperti a entrambi i sessi e del tutto gratuiti per curare soprattutto i poveri, i bisognosi e gli anziani.[106] Sostenute economicamente da enti di beneficienza, le fonti riferiscono che ogni anno Norandino destinasse 20 000 dinari per garantirne la sopravvivenza.[106] Unico nel suo genere in tutto il Paese, il bīmāristān di Damasco è stato di recente convertito in museo.[106] Più in generale delle sue costruzioni, realizzate tra le varie città ad Aleppo, Damasco, Hama, Hims, Baalbek e Manbij,[106] rimangono numerose testimonianze architettoniche ed epigrafiche.[3] Norandino fece costruire anche numerosi caravanserragli lungo i tragitti percorsi da viaggiatori e pellegrini.[106] Tenne con regolarità udienza per amministrare giustizia, fosse anche contro i suoi stessi generali, governatori e altri funzionari colpevoli di qualche crimine, sì da essere ricordato nel mondo islamico come una leggendaria figura di grande coraggio militare, di concreta pietà e di apprezzabile modestia.[80] Molti dei suoi contemporanei lo considerarono infine un grande mujähid (guerriero santo) e la sua tomba a Damasco rimane una popolare meta di pellegrinaggio.[80]

Influenza culturale[modifica | modifica wikitesto]

Alla figura di Norandino si ispira parzialmente il personaggio omonimo dell'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo e dell'Orlando furioso di Ludovico Ariosto. Giovane sovrano saraceno di Damasco, egli si invaghisce di Lucina, figlia del re di Cipro, e vive con lei diverse avventure.

Esiste una leggenda secondo la quale, nel 1162, alcuni cristiani tentarono di portare via da Medina le spoglie del profeta Maometto allo scopo di suscitare lo sdegno dei musulmani. Pare che Norandino, il quale si trovava sul posto mentre compiva il suo pellegrinaggio verso La Mecca, sognò Maometto. Quest'ultimo lo avvertì del rischio che i suoi resti venissero rubati da alcune persone, il cui volto gli era stato mostrato, e Norandino si mosse subito assieme ad alcuni suoi uomini per ritrovare i responsabili. Pare che, una volta rintracciati e identificati, l'atabeg li trascinò al cospetto della popolazione locale e li fece decapitare. Inoltre, suggerì ai cittadini di realizzare immediatamente delle gabbie di ferro e delle mura solide per proteggere i resti di Maometto.[107]

Nur ad-Din, infine, è ancora oggi un nome proprio di persona arabo maschile.

Note[modifica | modifica wikitesto]

Esplicative[modifica | modifica wikitesto]

- ^ Ciò dipende dalla pronuncia turca della kāf.

- ^ Secondo Jean Richard, tale evento ebbe invece luogo il 23 novembre del 1161: Richard (1999), p. 288.

Bibliografiche[modifica | modifica wikitesto]

- ^ The Crusades: An Encyclopedia, Niall Christie, Zangī (d. 1146), p. 1293.

- ^ The Crusades: An Encyclopedia, Niall Christie, Zangī (d. 1146), pp. 1293-1294.

- ^ a b Treccani.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p The Crusades: An Encyclopedia, Niall Christie, Nūr al-Dīn (1118-1174), p. 892.

- ^ a b c d Altan (2014), p. 58.

- ^ Con tale nome erano indistintamente chiamati in arabo tutti i cristiani europei che si recavano per partecipare alle crociate.

- ^ a b c Runciman (2005), p. 481.

- ^ Runciman (2005), pp. 481-482.

- ^ a b c d Runciman (2005), p. 482.

- ^ a b Richard (1999), p. 250.

- ^ Runciman (2005), pp. 482-483.

- ^ a b c d e Altan (2014), p. 59.

- ^ a b Runciman (2005), p. 483.

- ^ a b c d Runciman (2005), p. 484.

- ^ Runciman (2005), p. 490.

- ^ a b Richard (1999), p. 259.

- ^ Runciman (2005), p. 506.

- ^ Runciman (2005), p. 516.

- ^ Runciman (2005), pp. 516-517.

- ^ a b c Bridge (2023), p. 167.

- ^ Runciman (2005), p. 517.

- ^ a b Runciman (2005), p. 518.

- ^ Runciman (2005), p. 519.

- ^ Bridge (2023), p. 169.

- ^ a b c Altan (2014), p. 60.

- ^ a b c d e f Richard (1999), p. 276.

- ^ a b c d e Runciman (2005), p. 522.

- ^ a b Runciman (2005), p. 558.

- ^ Bridge (2023), p. 171.

- ^ Dan Jones, Crociati: L'epica storia delle guerre per la Terra Santa, Hoepli Editore, 2022, p. 222, ISBN 978-88-36-00439-3.

- ^ a b c d e f g Richard (1999), p. 277.

- ^ a b c Runciman (2005), p. 560.

- ^ a b c d Runciman (2005), p. 559.

- ^ Runciman (2005), pp. 559-560.

- ^ Richard (1999), pp. 277-278.

- ^ Richard (1999), p. 278.

- ^ a b Runciman (2005), p. 561.

- ^ a b c Altan (2014), p. 61.

- ^ a b c d e f Richard (1999), p. 280.

- ^ Runciman (2005), p. 570.

- ^ Bridge (2023), p. 177.

- ^ a b c Altan (2014), p. 62.

- ^ a b c d e f g h Runciman (2005), p. 571.

- ^ a b Altan (2014), p. 63.

- ^ a b c d e f g h Tucker (2019), p. 897.

- ^ a b Altan (2014), p. 64.

- ^ Runciman (2005), pp. 571-572.

- ^ a b c d Runciman (2005), p. 572.

- ^ a b Richard (1999), pp. 280-281.

- ^ a b c d Runciman (2005), p. 573.

- ^ Runciman (2005), p. 485.

- ^ a b Grousset (1998), p. 90.

- ^ Richard (1999), p. 286.

- ^ a b c Runciman (2005), p. 578.

- ^ a b Runciman (2005), p. 579.

- ^ Richard (1999), p. 287.

- ^ Runciman (2005), p. 582.

- ^ Altan (2014), p. 65.

- ^ a b Runciman (2005), p. 584.

- ^ Runciman (2005), p. 585.

- ^ Runciman (2005), p. 588.

- ^ Bridge (2023), p. 182.

- ^ a b c Grousset (1998), p. 99.

- ^ a b Runciman (2005), p. 592.

- ^ a b Runciman (2005), p. 593.

- ^ Richard (1999), p. 289.

- ^ Runciman (2005), pp. 593-594.

- ^ Runciman (2005), p. 594.

- ^ a b c d e Bridge (2023), p. 184.

- ^ Eddé (2014), p. 28.

- ^ a b c d Grousset (1998), p. 100.

- ^ a b Richard (1999), p. 290.

- ^ a b c Runciman (2005), p. 596.

- ^ Runciman (2005), pp. 596-597.

- ^ Richard (1999), p. 291.

- ^ Runciman (2005), p. 597.

- ^ Eddé (2014), p. 29.

- ^ Bridge (2023), pp. 185-186.

- ^ Runciman (2005), pp. 600-601.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n The Crusades: An Encyclopedia, Niall Christie, Nūr al-Dīn (1118-1174), p. 893.

- ^ a b (EN) Marshall W. Baldwin e Kenneth Meyer Setton, A History of the Crusades, vol. 1: The First Hundred Years, University of Pennsylvania Press, 2016, p. 525, ISBN 978-15-12-81864-2.

- ^ a b Bridge (2023), p. 186.

- ^ a b c d Grousset (1998), p. 103.

- ^ a b Runciman (2005), p. 606.

- ^ Runciman (2005), pp. 611-612.

- ^ Runciman (2005), pp. 608-609.

- ^ a b c Runciman (2005), p. 609.

- ^ Runciman (2005), p. 616.

- ^ a b Altan (2014), p. 72.

- ^ Bridge (2023), p. 187.

- ^ Bridge (2023), p. 189.

- ^ Eddé (2014), p. 36.

- ^ a b Richard (1999), p. 308.

- ^ Richard (1999), p. 305.

- ^ a b c d Runciman (2005), p. 618.

- ^ a b Runciman (2005), p. 619.

- ^ a b c Runciman (2005), p. 620.

- ^ Eddé (2014), p. 67.

- ^ Richard (1999), pp. 308-310.

- ^ Tucker (2019), p. 898.

- ^ Altan (2014), p. 70.

- ^ a b c d e Altan (2014), p. 76.

- ^ a b Richard (1999), p. 281.

- ^ Runciman (2005), pp. 485, 573.

- ^ Altan (2014), pp. 58, 76.

- ^ a b c d e Altan (2014), p. 74.

- ^ Altan (2014), p. 75.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- (EN) Ebru Altan, Nur Al-Din Mahmud B. Zangi (1146-1174): one of the most prominent leaders of the struggle against the crusaders, in Sayı, vol. 59, n. 1, Istanbul, Tarih Dergisi, 2014, pp. 57-78.

- Antony Bridge, Dio lo vuole: storia delle crociate in Terra Santa, a cura di Gianni Scarpa, Odoya, 2023, ISBN 978-88-62-88836-3.

- (EN) Anne-Marie Eddé, Saladin, traduzione di Jane Marie Todd, The Belknap Press/Harvard University Press, 2014, ISBN 978-0-674-28397-8.

- René Grousset, Storia delle crociate, traduzione di Roberto Maggioni, I, Casale Monferrato, Piemme, 1998, ISBN 978-88-38-44007-6.

- Giorgio Levi Della Vida, Nūr ad-Dīn, su Enciclopedia Italiana, Treccani, 1935.

- (EN) Alan V. Murray (a cura di), The Crusades: An Encyclopedia (PDF), ABC-CLIO, 2006, ISBN 1-57607-863-9.

- Jean Richard, La grande storia delle crociate, collana Il Giornale. Biblioteca storica, traduzione di Maria Pia Vigoriti, vol. 1, Roma, Newton & Compton editori, 1999.

- Steven Runciman, Storia delle Crociate, traduzione di A. Comba e E. Bianchi, Einaudi, 2005, ISBN 978-88-06-17481-1.

- (EN) Spencer C. Tucker (a cura di), Middle East Conflicts from Ancient Egypt to the 21st Century, Bloomsbury Publishing USA, 2019, ISBN 978-14-40-85353-1.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Norandino

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Norandino

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- Nur al-din, Mahmud ibn Zanji, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.

- Nūr ad-Dīn, su sapere.it, De Agostini.

- (EN) Nūr al-Dīn, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- (EN) Opere riguardanti Nur ad-Din, su Open Library, Internet Archive.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 90039925 · ISNI (EN) 0000 0001 1683 8420 · BAV 495/116346 · CERL cnp01155189 · LCCN (EN) n84010710 · GND (DE) 136516106 · J9U (EN, HE) 987007307186205171 · WorldCat Identities (EN) lccn-n84010710 |

|---|