Carbazolo: differenze tra le versioni

m Bot: rimuovo parametro ridondante (valore uguale alla proprietà P231 su Wikidata) |

ampliamento |

||

| Riga 20: | Riga 20: | ||

|densità_condensato = 1,301 |

|densità_condensato = 1,301 |

||

|solubilità_acqua = praticamente insolubile, solubile in piridina |

|solubilità_acqua = praticamente insolubile, solubile in piridina |

||

|temperatura_di_fusione = 246 |

|temperatura_di_fusione = 246,3 °C (519,5 K) |

||

|temperatura_di_ebollizione = 354,69 °C (627,84 K) |

|temperatura_di_ebollizione = 354,69 °C (627,84 K) |

||

|simbolo1 = |

|simbolo1 = |

||

| Riga 31: | Riga 31: | ||

}} |

}} |

||

Il '''carbazolo<ref>{{Cita libro|autore=R. Fusco|autore2=G. Bianchetti|autore3=V. Rosnati|titolo=CHIMICA ORGANICA|ed=|dataoriginale=1975|annooriginale=|editore=L. G. Guadagni|p=610|volume=volume secondo}}</ref>''' è un [[composti eterociclici|composto eterociclico]] [[Composti aromatici|aromatico]] (triciclico) avente [[formula molecolare]] C<sub>12</sub>H<sub>9</sub>N. È formato dalla fusione di due anelli [[Benzene|benzenici]] con un anello centrale [[Pirrolo|pirrolico]], da cui anche l'altro nome comune |

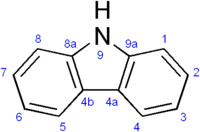

Il '''carbazolo''','''<ref>{{Cita libro|autore=R. Fusco|autore2=G. Bianchetti|autore3=V. Rosnati|titolo=CHIMICA ORGANICA|ed=|dataoriginale=1975|annooriginale=|editore=L. G. Guadagni|p=610|volume=volume secondo}}</ref>'''<ref>{{Cita libro|nome=Theophil|cognome=Eicher|nome2=Siegfried|cognome2=Hauptmann|titolo=The chemistry of heterocycles: structure, reactions, syntheses and applications|accesso=2023-11-28|edizione=2nd, completely rev., and enlarged ed|data=2003|editore=Wiley-VCH|ISBN=978-3-527-30720-3}}</ref> noto anche come '''dibenzopirrolo''' o '''9-azafluorene''', è un [[composti eterociclici|composto eterociclico]] [[Composti aromatici|aromatico]] (triciclico) avente [[formula molecolare]] C<sub>12</sub>H<sub>9</sub>N. È formato dalla fusione di due anelli [[Benzene|benzenici]] con un anello centrale [[Pirrolo|pirrolico]], da cui anche l'altro nome comune; può anche essere pensato come derivato dal [[fluorene]] per sostituzione del C-9 con un atomo di azoto, da cui l'altro nome 9-azafluorene, che pure si incontra; oppure, si può considerare come derivato dall'[[indolo]] (benzo[''b'']indolo) per fusione di un altro anello benzenico su quello pirrolico. |

||

È contenuto nella frazione [[Antracene|antracenica]] del [[Catrame di carbone|catrame di carbon fossile]], nella quale fu scoperto nel 1872<ref name=":0">{{Cita libro|nome=Radha Raman|cognome=Gupta|nome2=Mahendra|cognome2=Kumar|nome3=Vandana|cognome3=Gupta|titolo=Heterocyclic Chemistry|url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-07757-3|accesso=2023-11-28|data=1999|editore=Springer Berlin Heidelberg|lingua=en|p=267|ISBN=978-3-642-08460-7|DOI=10.1007/978-3-662-07757-3}}</ref> e dalla quale può essere isolato.<ref>{{Cita libro|autore=I. L. Finar|titolo=ORGANIC CHEMISTRY|ed=4|anno=1963|editore=Longmans|p=753}}</ref> È presente nel fumo di tabacco.<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Reinskje|cognome=Talhout|nome2=Thomas|cognome2=Schulz|nome3=Ewa|cognome3=Florek|data=2011-02|titolo=Hazardous Compounds in Tobacco Smoke|rivista=International Journal of Environmental Research and Public Health|volume=8|numero=2|pp=613–628|lingua=en|accesso=2023-11-28|doi=10.3390/ijerph8020613|url=https://www.mdpi.com/1660-4601/8/2/613}}</ref> |

|||

| ⚫ | Il suo sistema aromatico, come anche quelli dei suoi analoghi [[dibenzofurano]] e [[dibenzotiofene]], ha 14 elettroni π, 6 ''e'' per ogni anello benzenoide (regola di Clar<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Guillem|cognome=Portella|nome2=Jordi|cognome2=Poater|nome3=Miquel|cognome3=Solà|data=2005-08|titolo=Assessment of Clar's aromatic π-sextet rule by means of PDI, NICS and HOMA indicators of local aromaticity|rivista=Journal of Physical Organic Chemistry|volume=18|numero=8|pp=785–791|lingua=en|accesso=2022-05-30|doi=10.1002/poc.938|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/poc.938}}</ref>) e 2 ''e'' per la [[coppia solitaria]] sull'atomo di [[azoto]], conformandosi in tal modo alla [[regola di Hückel]] con n = 3. |

||

Alcuni carbazoli naturali hanno interesse commerciale perché loro derivati hanno proprietà [[Farmaco|farmacologiche]]; il [[Carprofene|caprofene]] come [[Artrite|antiartritico]], un derivato dell'[[ellipticina]] come [[Chemioterapia antineoplastica|antitumorale]] e il [[carvedilolo]] come [[Farmaci antipertensivi|antiipertensivo]].<ref>{{Cita libro|nome=Vishnu|cognome=Ji Ram|nome2=Arun|cognome2=Sethi|nome3=Mahendra|cognome3=Nath|titolo=Chapter 5 - Five-Membered Heterocycles|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008101033400005X|accesso=2023-11-28|data=2019-01-01|editore=Elsevier|p=222|ISBN=978-0-08-101033-4|DOI=10.1016/b978-0-08-101033-4.00005-x}}</ref> |

|||

Il carbazolo è una molecola piuttosto polare (2,11 [[Debye|D]])[http://www.stenutz.eu/chem/solv6.php?name=carbazole], appena un po' meno della [[piridina]] (2,37 D)[http://www.stenutz.eu/chem/solv6.php?name=pyridine], ma ben più dell'[[anilina]] (1,51 D)[http://www.stenutz.eu/chem/solv6.php?name=aniline]. A temperatura ambiente si presenta come un solido bianco cristallino facilmente sublimabile, fonde a 246 °C ed è solubile negli [[idrocarburi aromatici]], in [[piridina]], [[chinolina]], e [[Acido acetico|acido acetico glaciale]]; ha discreta solubilità anche nei comuni solventi [[Etanolo|alcool]], [[Etere dietilico|etere]] e [[acetone]].<ref>{{Cita web|url=https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6854|titolo=Carbazole|autore=PubChem|sito=pubchem.ncbi.nlm.nih.gov|lingua=en|accesso=2020-11-10}}</ref> È contenuto nella frazione [[Antracene|antracenica]] del catrame del carbon fossile, dalla quale può essere isolato.<ref>{{Cita libro|autore=I. L. Finar|titolo=ORGANIC CHEMISTRY|ed=4|anno=1963|editore=Longmans|p=753}}</ref> |

|||

== Proprietà e struttura == |

|||

Esposto a luce [[Radiazione ultravioletta|ultravioletta]] esibisce, similmente al [[fluorene]], intensa [[fluorescenza]] e perdurante [[fosforescenza]].<ref>{{Cita web|url=http://www.treccani.it//enciclopedia/carbazolo|titolo=carbazolo nell'Enciclopedia Treccani|lingua=it-IT|accesso=2020-06-24}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6854|titolo=Carbazole|autore=PubChem|sito=pubchem.ncbi.nlm.nih.gov|lingua=en|accesso=2020-06-24}}</ref> |

A temperatura ambiente il carbazolo si presenta come un solido cristallino incolore o polvere bianca che fonde a 246 °C, ma che è facilmente [[Sublimazione|sublimabile]]; è solubile negli [[idrocarburi aromatici]], in [[piridina]], [[chinolina]] e [[Acido acetico|acido acetico glaciale]]; ha discreta solubilità anche nei comuni solventi [[Etanolo|alcool]], [[Etere dietilico|etere]] e [[acetone]].<ref>{{Cita web|url=https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6854|titolo=Carbazole|autore=PubChem|sito=pubchem.ncbi.nlm.nih.gov|lingua=en|accesso=2020-11-10}}</ref> Esposto a luce [[Radiazione ultravioletta|ultravioletta]] esibisce, similmente al [[fluorene]], intensa [[fluorescenza]] e perdurante [[fosforescenza]].<ref>{{Cita web|url=http://www.treccani.it//enciclopedia/carbazolo|titolo=carbazolo nell'Enciclopedia Treccani|lingua=it-IT|accesso=2020-06-24}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6854|titolo=Carbazole|autore=PubChem|sito=pubchem.ncbi.nlm.nih.gov|lingua=en|accesso=2020-06-24}}</ref> |

||

| ⚫ | Il carbazolo è un composto endotermico, [[Entalpia standard di formazione|Δ''H<sub>ƒ</sub>''°]] = +101,7 ± 2,8 k[[Joule|J]]/[[Mole|mol]], ma [[Cinetica chimica|cineticamente]] è stabile, data la sua [[aromaticità]]. Il suo sistema aromatico infatti, come anche quelli dei suoi analoghi [[dibenzofurano]] e [[dibenzotiofene]], ha 14 elettroni π, 6 ''e'' per ogni anello benzenoide (regola di Clar<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Guillem|cognome=Portella|nome2=Jordi|cognome2=Poater|nome3=Miquel|cognome3=Solà|data=2005-08|titolo=Assessment of Clar's aromatic π-sextet rule by means of PDI, NICS and HOMA indicators of local aromaticity|rivista=Journal of Physical Organic Chemistry|volume=18|numero=8|pp=785–791|lingua=en|accesso=2022-05-30|doi=10.1002/poc.938|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/poc.938}}</ref>) e altri 2 ''e'' per la [[coppia solitaria]] sull'atomo di [[azoto]], conformandosi in tal modo alla [[regola di Hückel]] [(4n+2) elettroni π] con n = 3. La sua energia di risonanza di Dewar (DRE), un indice di aromaticità, è pari a 40,9 kcal/mol, che è un valore intermedio tra quelli del dibenzofurano (39,9 kcal/mol) e del dibenzotiofene (44,6 kcal/mol) che hanno nella molecola O o S al posto di N, rispettivamente.<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Alexandru T.|cognome=Balaban|nome2=Daniela C.|cognome2=Oniciu|nome3=Alan R.|cognome3=Katritzky|data=2004-05-01|titolo=Aromaticity as a Cornerstone of Heterocyclic Chemistry|rivista=Chemical Reviews|volume=104|numero=5|pp=2777–2812|lingua=en|accesso=2023-04-05|doi=10.1021/cr0306790|url=https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cr0306790}}</ref> |

||

La [[sostituzione elettrofila aromatica]] sul carbazolo avviene di preferenza nella posizione 3 (posizione ''para'' rispetto a N).<ref>Katritzky, A.R., Myong Sang Kim, Fedoseyenko D., Widyan, K., Siskin M., Francisco M. ''Tetrahedron'' (2009) V. 65(6) p. 1111-1114</ref> |

|||

Nel carbazolo l'atomo di [[idrogeno]] sull'azoto è lievemente acido: il pK<sub>a</sub> della [[deprotonazione]], misurato in soluzione di [[Dimetilsolfossido|DMSO]], è 19,9 e risulta un po' più acido di quello dell'indolo (20,95) e ancor più di quello del pirrolo (23,05).<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Frederick G.|cognome=Bordwell|nome2=George E.|cognome2=Drucker|nome3=Herbert E.|cognome3=Fried|data=1981-01|titolo=Acidities of carbon and nitrogen acids: the aromaticity of the cyclopentadienyl anion|rivista=The Journal of Organic Chemistry|volume=46|numero=3|pp=632–635|lingua=en|accesso=2023-11-28|doi=10.1021/jo00316a032|url=https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo00316a032}}</ref> |

|||

=== Parametri strutturali === |

|||

Il carbazolo è una molecola piuttosto polare (2,11 [[Debye|D]]),<ref>{{Cita web|url=https://www.stenutz.eu/chem/solv6.php?name=carbazole|titolo=carbazole|sito=www.stenutz.eu|accesso=2023-11-27}}</ref> più del pirrolo (1,71 D),<ref>{{Cita web|url=https://www.stenutz.eu/chem/solv6.php?name=pyrrole|titolo=pyrrole|sito=www.stenutz.eu|accesso=2023-11-27}}</ref> appena un po' meno della [[piridina]] (2,37 D),<ref>{{Cita web|url=https://www.stenutz.eu/chem/solv6.php?name=pyridine|titolo=pyridine|sito=www.stenutz.eu|accesso=2023-11-27}}</ref> ma ben più dell'[[anilina]] (1,51 D).<ref>{{Cita web|url=https://www.stenutz.eu/chem/solv6.php?name=aniline|titolo=aniline|sito=www.stenutz.eu|accesso=2023-11-27}}</ref> Il suo [[potenziale di ionizzazione]] è di 7,57 [[Elettronvolt|eV]],<ref>{{Cita web|url=https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C86748&Units=SI&Mask=20#Ion-Energetics|titolo=Carbazole|autore=NIST Office of Data and Informatics|sito=webbook.nist.gov|lingua=en|accesso=2023-11-27}}</ref> un valore sensibilmente minore di quello del pirrolo (8,207 eV).<ref>{{Cita web|url=https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C109977&Units=SI&Mask=20#Ion-Energetics|titolo=Pyrrole|autore=NIST Office of Data and Informatics|sito=webbook.nist.gov|lingua=en|accesso=2023-11-27}}</ref> |

|||

Il carbazolo è stato indagato, allo stato cristallino, con la tecnica della [[diffrazione dei raggi X]]. Si è trovato che il carbazolo cristallizza nel [[sistema ortorombico]], [[gruppo spaziale]] ''Pnma'', con ''a'' = 777 pm, ''b'' = 1918 pm, ''c'' = 572 pm; la [[cella elementare]], molto simile a quella del fluorene, contiene 4 molecole.<ref name=":1">{{Cita pubblicazione|nome=Masayasu|cognome=Kurahashi|nome2=Makoto|cognome2=Fukuyo|nome3=Akira|cognome3=Shimada|data=1969-08|titolo=The Crystal and Molecular Structure of Carbazole|rivista=Bulletin of the Chemical Society of Japan|volume=42|numero=8|pp=2174–2179|lingua=en|accesso=2023-11-28|doi=10.1246/bcsj.42.2174|url=http://www.journal.csj.jp/doi/10.1246/bcsj.42.2174}}</ref> |

|||

I tre anelli della molecola presi singolarmente risultano planari, ma i piani dei due anelli benzenici formano tra loro un angolo diedro di ~1,63°. La molecola, che è quasi planare, ha un piano speculare che la taglia passando per l'atomo di azoto ed essendo perpendicolare al piano dell'anello pentaatomico centrale. |

|||

[[Lunghezza di legame|Lunghezze]] (''r'') ed [[Angolo di legame|angoli]] (∠) di legame sono qui di seguito riportati:<ref name=":1" /> |

|||

''r''(C<sup>9a</sup>–N) = 139,4 [[Metro|pm]]; ''r''(C<sup>9a</sup>–C<sup>1</sup>) = 140,4 pm; ''r''(C<sup>1</sup>–C<sup>2</sup>) = 137,4 pm; ''r''(C<sup>2</sup>–C<sup>3</sup>) = 139,4 pm; ''r''(C<sup>3</sup>–C<sup>4</sup>) = 139,2 pm; ''r''(C<sup>4</sup>–C<sup>4a</sup>) = 139,1 pm; ''r''(C<sup>4a</sup>–C<sup>4b</sup>) = 147,9 pm; |

|||

il legame N−H è assegnato a 102 pm; i legami C−H vanno da un minimo di 93 pm (C<sup>2</sup>–H) a un massimo di 110 pm (C<sup>4</sup>–H); |

|||

∠(H-N-C<sup>9a</sup>) = 125,1°; ∠(N-C<sup>9a</sup>-C<sup>1</sup>) = 128,4°; ∠(C<sup>9a</sup>-C<sup>1</sup>-C<sup>2</sup>) = 115,6°; ∠(C<sup>1</sup>-C<sup>2</sup>-C<sup>3</sup>) = 123,9°; ∠(C<sup>2</sup>-C<sup>3</sup>-C<sup>4</sup>) = 120,1°; ∠(C<sup>3</sup>-C<sup>4</sup>-C<sup>4a</sup>) = 117,9°; ∠(C<sup>4</sup>-C<sup>4a</sup>-C<sup>9a</sup>) = 121,6°; |

|||

∠(C<sup>9a</sup>-N-C<sup>8a</sup>) = 108,4°; ∠(N-C<sup>8a</sup>-C<sup>8b</sup>) = 109,7°; ∠(C<sup>8a</sup>-C<sup>4b</sup>-C<sup>4a</sup>) = 106,1°. |

|||

== Reattività == |

|||

Il sistema di elettroni π del carbazolo eredita dal pirrolo dell'anello centrale il fatto di essere eccedente, quindi un sistema attivato verso la [[sostituzione elettrofila aromatica]], la quale può avvenire solo sugli anelli benzenici (gli unici ad avere idrogeni nel presente caso). Il grado di attivazione è tuttavia minore di quello del pirrolo ed è simile a quello della [[difenilammina]] Ph<sub>2</sub>NH. |

|||

L'orientazione preferita per queste sostituzioni si riscontra nelle posizioni (equivalenti) 3 e 6, che sono quelle ''para'' rispetto a N, nonché 1 e 8, che sono quelle ''orto'' a N, sebbene le ''para'' risultino preponderanti.<ref name=":0" /><ref>Katritzky, A.R., Myong Sang Kim, Fedoseyenko D., Widyan, K., Siskin M., Francisco M. ''Tetrahedron'' (2009) V. 65(6) p. 1111-1114</ref> La [[nitrazione]], effettuata con [[acido nitrico]] o anche con [[nitrato di etile]], dà principalmente 3-nitrocarbazolo e 3,6-dinitrocarbazolo e minori quantità di 1,3,6,8-tetranitrocarbazolo. La [[clorurazione]], effettuata con [[cloruro di solforile]], dà 3-clorocarbazolo e 3,6-diclorocarbazolo. La bromurazione, effettuata con [[bromo]] in soluzione di [[solfuro di carbonio]], oppure con [[N-bromosuccinimmide|''N''-bromosuccinimmide]], dà una miscela di 3-bromocarbazolo, 3,6-dibromocarbazolo, 1,3,6-tribromocarbazolo e 1,3,6,8-tetrabromocarbazolo. La [[solfonazione]] del carbazolo con [[acido solforico]] fornisce come prodotto principale l'acido 3-carbazolsolfonico. L'[[acilazione]], effettuata con [[anidride acetica]] in presenza di [[trifluoruro di boro]] in [[Etere dietilico|etere]], dà il prodotto di [[acetilazione]] sull'azoto, ''N''-acetilcarbazolo; l'ulteriore aggiunta di [[Cloruro d'alluminio|AlCl<sub>3</sub>]], un catalizzatore [[acido di Lewis]] energico, introduce l'[[acetile]] in posizione 2; per trattamento di quest'ultimo derivato diacetilato con idrossidi alcalini si ha l'idrolisi e quindi il distacco dell'acetile presente su N e si ottiene quindi il 2-acetilcarbazolo. La [[nitrosazione]], effettuata con [[nitrito di sodio]] in soluzione di [[acido acetico]], avviene anch'essa sull'azoto, dando l'''N''-nitrosocarbazolo.<ref name=":0" /> |

|||

Il carbazolo, data la sua lieve acidità, può essere alchilato facilmente: l'[[ammoniuro di sodio]] NaNH<sub>2</sub> lo deprotona efficacemente e l'anione così prodotto, che è [[nucleofilo]], attacca a sua volta [[alogenuri alchilici]] per dare ''N''-alchilcarbazoli.<ref>{{Cita libro|nome=Vishnu|cognome=Ji Ram|nome2=Arun|cognome2=Sethi|nome3=Mahendra|cognome3=Nath|titolo=Chapter 5 - Five-Membered Heterocycles|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008101033400005X|accesso=2023-11-28|data=2019-01-01|editore=Elsevier|p=225|ISBN=978-0-08-101033-4|DOI=10.1016/b978-0-08-101033-4.00005-x}}</ref> |

|||

==Note== |

==Note== |

||

| Riga 50: | Riga 77: | ||

* [[Benzofurano]] |

* [[Benzofurano]] |

||

* [[Benzotiofene]] |

* [[Benzotiofene]] |

||

* [[Fluorene]] |

|||

* [[Tiofene|Pirrolo]] |

* [[Tiofene|Pirrolo]] |

||

* [[Furano]] |

* [[Furano]] |

||

Versione delle 22:31, 28 nov 2023

| Carbazolo | |

|---|---|

| |

| |

| Nome IUPAC | |

| 9H-Carbazolo | |

| Nomi alternativi | |

| 9-azafluorene, dibenzopirrolo | |

| Caratteristiche generali | |

| Formula bruta o molecolare | C12H9N |

| Massa molecolare (u) | 167,211 |

| Aspetto | Solido incolore |

| Numero CAS | |

| Numero EINECS | 201-696-0 |

| PubChem | 6854 |

| DrugBank | DB07301 e DBDB07301 |

| SMILES | [nH]1c2ccccc2c3ccccc13 |

| Proprietà chimico-fisiche | |

| Densità (g/cm3, in c.s.) | 1,301 |

| Solubilità in acqua | praticamente insolubile, solubile in piridina |

| Coefficiente di ripartizione 1-ottanolo/acqua | 3,72 |

| Temperatura di fusione | 246,3 °C (519,5 K) |

| Temperatura di ebollizione | 354,69 °C (627,84 K) |

| Indicazioni di sicurezza | |

Il carbazolo,[1][2] noto anche come dibenzopirrolo o 9-azafluorene, è un composto eterociclico aromatico (triciclico) avente formula molecolare C12H9N. È formato dalla fusione di due anelli benzenici con un anello centrale pirrolico, da cui anche l'altro nome comune; può anche essere pensato come derivato dal fluorene per sostituzione del C-9 con un atomo di azoto, da cui l'altro nome 9-azafluorene, che pure si incontra; oppure, si può considerare come derivato dall'indolo (benzo[b]indolo) per fusione di un altro anello benzenico su quello pirrolico.

È contenuto nella frazione antracenica del catrame di carbon fossile, nella quale fu scoperto nel 1872[3] e dalla quale può essere isolato.[4] È presente nel fumo di tabacco.[5]

Alcuni carbazoli naturali hanno interesse commerciale perché loro derivati hanno proprietà farmacologiche; il caprofene come antiartritico, un derivato dell'ellipticina come antitumorale e il carvedilolo come antiipertensivo.[6]

Proprietà e struttura

A temperatura ambiente il carbazolo si presenta come un solido cristallino incolore o polvere bianca che fonde a 246 °C, ma che è facilmente sublimabile; è solubile negli idrocarburi aromatici, in piridina, chinolina e acido acetico glaciale; ha discreta solubilità anche nei comuni solventi alcool, etere e acetone.[7] Esposto a luce ultravioletta esibisce, similmente al fluorene, intensa fluorescenza e perdurante fosforescenza.[8][9]

Il carbazolo è un composto endotermico, ΔHƒ° = +101,7 ± 2,8 kJ/mol, ma cineticamente è stabile, data la sua aromaticità. Il suo sistema aromatico infatti, come anche quelli dei suoi analoghi dibenzofurano e dibenzotiofene, ha 14 elettroni π, 6 e per ogni anello benzenoide (regola di Clar[10]) e altri 2 e per la coppia solitaria sull'atomo di azoto, conformandosi in tal modo alla regola di Hückel [(4n+2) elettroni π] con n = 3. La sua energia di risonanza di Dewar (DRE), un indice di aromaticità, è pari a 40,9 kcal/mol, che è un valore intermedio tra quelli del dibenzofurano (39,9 kcal/mol) e del dibenzotiofene (44,6 kcal/mol) che hanno nella molecola O o S al posto di N, rispettivamente.[11]

Nel carbazolo l'atomo di idrogeno sull'azoto è lievemente acido: il pKa della deprotonazione, misurato in soluzione di DMSO, è 19,9 e risulta un po' più acido di quello dell'indolo (20,95) e ancor più di quello del pirrolo (23,05).[12]

Parametri strutturali

Il carbazolo è una molecola piuttosto polare (2,11 D),[13] più del pirrolo (1,71 D),[14] appena un po' meno della piridina (2,37 D),[15] ma ben più dell'anilina (1,51 D).[16] Il suo potenziale di ionizzazione è di 7,57 eV,[17] un valore sensibilmente minore di quello del pirrolo (8,207 eV).[18]

Il carbazolo è stato indagato, allo stato cristallino, con la tecnica della diffrazione dei raggi X. Si è trovato che il carbazolo cristallizza nel sistema ortorombico, gruppo spaziale Pnma, con a = 777 pm, b = 1918 pm, c = 572 pm; la cella elementare, molto simile a quella del fluorene, contiene 4 molecole.[19]

I tre anelli della molecola presi singolarmente risultano planari, ma i piani dei due anelli benzenici formano tra loro un angolo diedro di ~1,63°. La molecola, che è quasi planare, ha un piano speculare che la taglia passando per l'atomo di azoto ed essendo perpendicolare al piano dell'anello pentaatomico centrale.

Lunghezze (r) ed angoli (∠) di legame sono qui di seguito riportati:[19]

r(C9a–N) = 139,4 pm; r(C9a–C1) = 140,4 pm; r(C1–C2) = 137,4 pm; r(C2–C3) = 139,4 pm; r(C3–C4) = 139,2 pm; r(C4–C4a) = 139,1 pm; r(C4a–C4b) = 147,9 pm;

il legame N−H è assegnato a 102 pm; i legami C−H vanno da un minimo di 93 pm (C2–H) a un massimo di 110 pm (C4–H);

∠(H-N-C9a) = 125,1°; ∠(N-C9a-C1) = 128,4°; ∠(C9a-C1-C2) = 115,6°; ∠(C1-C2-C3) = 123,9°; ∠(C2-C3-C4) = 120,1°; ∠(C3-C4-C4a) = 117,9°; ∠(C4-C4a-C9a) = 121,6°;

∠(C9a-N-C8a) = 108,4°; ∠(N-C8a-C8b) = 109,7°; ∠(C8a-C4b-C4a) = 106,1°.

Reattività

Il sistema di elettroni π del carbazolo eredita dal pirrolo dell'anello centrale il fatto di essere eccedente, quindi un sistema attivato verso la sostituzione elettrofila aromatica, la quale può avvenire solo sugli anelli benzenici (gli unici ad avere idrogeni nel presente caso). Il grado di attivazione è tuttavia minore di quello del pirrolo ed è simile a quello della difenilammina Ph2NH.

L'orientazione preferita per queste sostituzioni si riscontra nelle posizioni (equivalenti) 3 e 6, che sono quelle para rispetto a N, nonché 1 e 8, che sono quelle orto a N, sebbene le para risultino preponderanti.[3][20] La nitrazione, effettuata con acido nitrico o anche con nitrato di etile, dà principalmente 3-nitrocarbazolo e 3,6-dinitrocarbazolo e minori quantità di 1,3,6,8-tetranitrocarbazolo. La clorurazione, effettuata con cloruro di solforile, dà 3-clorocarbazolo e 3,6-diclorocarbazolo. La bromurazione, effettuata con bromo in soluzione di solfuro di carbonio, oppure con N-bromosuccinimmide, dà una miscela di 3-bromocarbazolo, 3,6-dibromocarbazolo, 1,3,6-tribromocarbazolo e 1,3,6,8-tetrabromocarbazolo. La solfonazione del carbazolo con acido solforico fornisce come prodotto principale l'acido 3-carbazolsolfonico. L'acilazione, effettuata con anidride acetica in presenza di trifluoruro di boro in etere, dà il prodotto di acetilazione sull'azoto, N-acetilcarbazolo; l'ulteriore aggiunta di AlCl3, un catalizzatore acido di Lewis energico, introduce l'acetile in posizione 2; per trattamento di quest'ultimo derivato diacetilato con idrossidi alcalini si ha l'idrolisi e quindi il distacco dell'acetile presente su N e si ottiene quindi il 2-acetilcarbazolo. La nitrosazione, effettuata con nitrito di sodio in soluzione di acido acetico, avviene anch'essa sull'azoto, dando l'N-nitrosocarbazolo.[3]

Il carbazolo, data la sua lieve acidità, può essere alchilato facilmente: l'ammoniuro di sodio NaNH2 lo deprotona efficacemente e l'anione così prodotto, che è nucleofilo, attacca a sua volta alogenuri alchilici per dare N-alchilcarbazoli.[21]

Note

- ^ R. Fusco, G. Bianchetti e V. Rosnati, CHIMICA ORGANICA, volume secondo, L. G. Guadagni, 1975, p. 610.

- ^ Theophil Eicher e Siegfried Hauptmann, The chemistry of heterocycles: structure, reactions, syntheses and applications, 2nd, completely rev., and enlarged ed, Wiley-VCH, 2003, ISBN 978-3-527-30720-3.

- ^ a b c (EN) Radha Raman Gupta, Mahendra Kumar e Vandana Gupta, Heterocyclic Chemistry, Springer Berlin Heidelberg, 1999, p. 267, DOI:10.1007/978-3-662-07757-3, ISBN 978-3-642-08460-7. URL consultato il 28 novembre 2023.

- ^ I. L. Finar, ORGANIC CHEMISTRY, 4ª ed., Longmans, 1963, p. 753.

- ^ (EN) Reinskje Talhout, Thomas Schulz e Ewa Florek, Hazardous Compounds in Tobacco Smoke, in International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 8, n. 2, 2011-02, pp. 613–628, DOI:10.3390/ijerph8020613. URL consultato il 28 novembre 2023.

- ^ Vishnu Ji Ram, Arun Sethi e Mahendra Nath, Chapter 5 - Five-Membered Heterocycles, Elsevier, 1º gennaio 2019, p. 222, DOI:10.1016/b978-0-08-101033-4.00005-x, ISBN 978-0-08-101033-4. URL consultato il 28 novembre 2023.

- ^ (EN) PubChem, Carbazole, su pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. URL consultato il 10 novembre 2020.

- ^ carbazolo nell'Enciclopedia Treccani, su treccani.it. URL consultato il 24 giugno 2020.

- ^ (EN) PubChem, Carbazole, su pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. URL consultato il 24 giugno 2020.

- ^ (EN) Guillem Portella, Jordi Poater e Miquel Solà, Assessment of Clar's aromatic π-sextet rule by means of PDI, NICS and HOMA indicators of local aromaticity, in Journal of Physical Organic Chemistry, vol. 18, n. 8, 2005-08, pp. 785–791, DOI:10.1002/poc.938. URL consultato il 30 maggio 2022.

- ^ (EN) Alexandru T. Balaban, Daniela C. Oniciu e Alan R. Katritzky, Aromaticity as a Cornerstone of Heterocyclic Chemistry, in Chemical Reviews, vol. 104, n. 5, 1º maggio 2004, pp. 2777–2812, DOI:10.1021/cr0306790. URL consultato il 5 aprile 2023.

- ^ (EN) Frederick G. Bordwell, George E. Drucker e Herbert E. Fried, Acidities of carbon and nitrogen acids: the aromaticity of the cyclopentadienyl anion, in The Journal of Organic Chemistry, vol. 46, n. 3, 1981-01, pp. 632–635, DOI:10.1021/jo00316a032. URL consultato il 28 novembre 2023.

- ^ carbazole, su www.stenutz.eu. URL consultato il 27 novembre 2023.

- ^ pyrrole, su www.stenutz.eu. URL consultato il 27 novembre 2023.

- ^ pyridine, su www.stenutz.eu. URL consultato il 27 novembre 2023.

- ^ aniline, su www.stenutz.eu. URL consultato il 27 novembre 2023.

- ^ (EN) NIST Office of Data and Informatics, Carbazole, su webbook.nist.gov. URL consultato il 27 novembre 2023.

- ^ (EN) NIST Office of Data and Informatics, Pyrrole, su webbook.nist.gov. URL consultato il 27 novembre 2023.

- ^ a b (EN) Masayasu Kurahashi, Makoto Fukuyo e Akira Shimada, The Crystal and Molecular Structure of Carbazole, in Bulletin of the Chemical Society of Japan, vol. 42, n. 8, 1969-08, pp. 2174–2179, DOI:10.1246/bcsj.42.2174. URL consultato il 28 novembre 2023.

- ^ Katritzky, A.R., Myong Sang Kim, Fedoseyenko D., Widyan, K., Siskin M., Francisco M. Tetrahedron (2009) V. 65(6) p. 1111-1114

- ^ Vishnu Ji Ram, Arun Sethi e Mahendra Nath, Chapter 5 - Five-Membered Heterocycles, Elsevier, 1º gennaio 2019, p. 225, DOI:10.1016/b978-0-08-101033-4.00005-x, ISBN 978-0-08-101033-4. URL consultato il 28 novembre 2023.

Voci correlate

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su carbazolo

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su carbazolo

| Controllo di autorità | LCCN (EN) sh85020072 · GND (DE) 4346681-3 · J9U (EN, HE) 987007283337405171 |

|---|