Battaglia di Campaldino

| Battaglia di Campaldino parte delle battaglie tra guelfi e ghibellini | |||

|---|---|---|---|

| |||

| Data | 11 giugno 1289 | ||

| Luogo | Piana di Campaldino, Poppi, Italia | ||

| Esito | vittoria dei guelfi | ||

| Schieramenti | |||

| Comandanti | |||

| Effettivi | |||

| |||

| Perdite | |||

| |||

| Voci di battaglie presenti su Wikipedia | |||

La battaglia di Campaldino si combatté l'11 giugno 1289 fra guelfi, prevalentemente fiorentini, e ghibellini, prevalentemente aretini. Ad essa parteciparono, tra gli altri, Dante Alighieri e Cecco Angiolieri. La vittoria dei guelfi, dovuta soprattutto al ruolo di Corso Donati, costituì un evento chiave nel processo di progressiva affermazione dell'egemonia di Firenze sulla Toscana.

Fasi preparatorie[modifica | modifica wikitesto]

Preparazione dell'esercito guelfo[modifica | modifica wikitesto]

Le insegne di guerra furono consegnate il 13 maggio, a Firenze. Fu preparato un campo presso Badia a Ripoli con l'intenzione di muovere verso Arezzo passando per il Valdarno. La scelta strategica decisiva fu quella di valicare invece il passo in prossimità della Consuma e dirigere su Arezzo passando dal Casentino. La decisione, rischiosa, fu dovuta in gran parte ai suggerimenti degli aretini guelfi esuli a Firenze.

Le vie di accesso al Casentino erano impervie, sorvegliate e sormontate dai castelli nemici Castel San Niccolò, Montemignaio, Romena. La mattina del 2 giugno i guelfi si misero in marcia e guadarono l'Arno fra Rovezzano e Varlungo, diretti suo Pontassieve. Quindi presero a scalare il monte che porta alla Consuma.

Prima di giungere in Casentino bivaccarono in località Fonte allo Spino. I condottieri erano Guillaume de Durfort e Aimeric de Narbonne, coadiuvati da Vieri de' Cerchi, Bindo degli Adimari, Corso Donati e Barone dei Mangiadori, Ugolino de' Rossi, podestà di Firenze[1].

Preparazione dell'esercito ghibellino[modifica | modifica wikitesto]

Appena giunta la notizia della via percorsa dai guelfi, i ghibellini agirono di conseguenza e marciarono da Arezzo verso Bibbiena, per difendere i castelli dei Guidi e degli Ubertini. I capi ghibellini erano Guglielmino degli Ubertini, vescovo di Arezzo (armato di mazza per non contravvenire al medievale precetto che gli uomini di chiesa non potessero spargere sangue in battaglia), coadiuvato da Guglielmino Ranieri dei Pazzi di Valdarno, detto Guglielmo Pazzo, da Guidarello di Alessandro da Orvieto, Guido Novello dei Conti Guidi, Bonconte da Montefeltro e Loccio, suo fratello. Molti erano reduci dai combattimenti vittoriosi del 1288 contro Siena e Massa[2]. Ad Arezzo erano convenute truppe ghibelline da tutta Italia.

La battaglia[modifica | modifica wikitesto]

La scelta di passare dall'attuale Consuma e dal Casentino si dimostrò vincente. I castelli casentinesi, colti di sorpresa, non si opposero al passaggio. I ghibellini non avevano altra scelta che dare battaglia in campo aperto per non trovarsi assediati nei castelli e per fermare il saccheggio delle campagne. Il podestà di Arezzo inviò il guanto di sfida ai capitani guelfi, felici di accettare.

Il luogo individuato fu la Piana di Campaldino, fra Poppi e Pratovecchio nelle vicinanze della chiesetta di Certomondo, sul lato sinistro dell'Arno. I capitani scelsero le strategie e le tattiche. I guelfi, giunti prima degli aretini avevano scelto la posizione per attaccare in discesa, inizialmente pianificarono una tattica difensiva, ponendo i carri con le masserizie come estrema linea di difesa. Vieri dei Cerchi aveva il compito di individuare chi che doveva sostenere il primo, più violento assalto. Giovanni Villani racconta che questi, vedendo poco entusiasmo, si offrì , pur anziano e menomato ad una gamba. I ghibellini scelsero di attaccare al centro e prepararono dodici "paladini" per trascinare i feditori, i cavalieri della prima linea, tra i quali si trovava il ventiquattrenne Dante. Guido Novello comandava la cavalleria di riserva ghibellina. Corso Donati quella Guelfa. La mattina di sabato 11 giugno, San Barnaba, cominciò la battaglia. I ghibellini scatenarono una prima ondata di trecento feditori comandata da Bonconte da Montefeltro, seguiti da trecentocinquanta cavalieri al trotto. La fanteria seguiva di corsa. I cavalieri aretini combatterono con valore; se pur in minoranza contavano sulla loro maggiore abilità in combattimento.

I feditori guelfi di Vieri dei Cerchi serrarono le file e ricevettero l'urto in pieno. Furono quasi tutti disarcionati ma chi aveva conservato l'integrità fisica continuò il combattimento appiedato, con asce, spade e mazze. Dante si fece prendere dal panico, come riferì in seguito.[3] I feditori ghibellini si incunearono profondamente nelle schiere nemiche. Lo scontro si frantumò in zuffe e duelli. Entrarono in azione i balestrieri. I guelfi, ben protetti dalle mura mobili dei palvesi, tiravano a colpo sicuro da distanza ravvicinata. I ghibellini tiravano da lontano con efficacia molto minore, anche perché la giornata era secca e si alzava la polvere.

La cavalleria guelfa era arretrata ma le ali dello schieramento, composte da fanteria, avevano retto e cominciarono a chiudersi a tenaglia accerchiando cavalleria e fanteria ghibellina. Un certo numero di cavalieri guelfi disordinati dalla carica riuscì a ritirarsi e a prepararsi nelle retrovie a continuare il combattimento. I balestrieri di entrambe le parti intensificarono il tiro di quadrelli e verrettoni. Aimeric de Narbonne, Gherardo Vetraia dei Tornaquinci e Guglielmo de Durfort guidarono una controcarica di cavalleria al centro dello schieramento. Guglielmo di Durfort cadde nel tentativo, colpito da un quadrello. Anche Aimeric de Narbonne fu ferito al volto. I cavalieri ghibellini si avventarono verso il Tornaquinci, che reggeva le insegne. Le sorti della battaglia in quel momento erano incerte. Fu decisivo il comportamento delle riserve. Corso Donati, al tempo podestà di Pistoia, con un atto di insubordinazione caricò per "fedire" con i suoi cavalieri, in maggioranza pistoiesi della riserva, quindi freschi. Guidò la carica verso il fianco destro dei ghibellini con grandissima efficacia perché separò i cavalieri dai fanti. Guido Novello, che osservava la mischia dalla chiesa di Certomondo non lo imitò: giudicò persa la battaglia e si ritirò coi suoi cavalieri verso il castello di Poppi.

La battaglia era decisa. La cavalleria ghibellina era accerchiata e i fanti, tagliati fuori, disorientati. Guglielmino degli Ubertini affrontò i nemici con i suoi fanti e fu abbattuto dopo un aspro combattimento. Caddero anche Bonconte da Montefeltro e Guglielmo Pazzi. Cominciò la fase conclusiva della battaglia, la "caccia" agli ostaggi da scambiare con riscatti e per sottrarre ai nemici insegne, equipaggiamento e armi. Nel tardo pomeriggio scoppiò un temporale. Fu dato il segnale di ritirata per sospendere la caccia.

Si cominciarono a raccogliere e a riconoscere i moltissimi caduti: circa 1700 ghibellini e circa 300 guelfi, sepolti in fosse comuni in prossimità del Convento di Certomondo. Al suo interno si è sempre ritenuto fosse sepolto il vescovo Guglielmino degli Ubertini e il recente ritrovamento di resti ossei sotto il pavimento della chiesa, all'interno di un sepolcro, lo ha confermato.

Al podestà di Firenze Ugolino dei Rossi di San Secondo fu concesso l'onore di entrare in città con il "pallio di drappo d'oro sopra il capo"[1]; inoltre furono condotti più di mille prigionieri che in parte furono rilasciati in cambio di riscatti. I non riscattati, alcune centinaia, morirono in fretta nelle prigioni fiorentine e furono sepolti a lato della via di Ripoli, a Firenze, in un luogo che ancora oggi si chiama "Canto degli aretini".

La battaglia nella storia[modifica | modifica wikitesto]

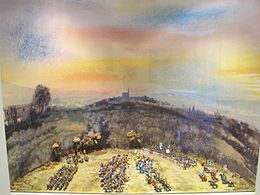

La battaglia di Campaldino si è trasformata presto da fatto storico a luogo letterario e artistico. Chi stendeva le cronache nell'epoca contemporanea e subito successiva alla battaglia ne parlò diffusamente. La tradizione popolare avvolse questi eventi di un alone romantico e leggendario.

Dante Alighieri, che partecipò personalmente alla battaglia fra i feditori guelfi di Vieri de' Cerchi, diede il suo contributo riportando parte della sua esperienza nella Divina Commedia, nel canto V del Purgatorio, terzina Bonconte da Montefeltro: "Qual forza qual ventura ti travio' sì fuor da Campaldino". Celebre la frase, pronunciata dal poeta, prima dell' impetuosa carica dei ghibellini aretini: "ebbi temenza molta". Da queste fonti "letterarie" i fatti ci giungono spesso distorti, come accade nelle novelle di Emma Perodi, ambientate in un Casentino mitico e goticheggiante dove Aimeric di Narbonne muore in battaglia e il suo fantasma si aggira ancora, inquieto.

Nella superba Sala delle Gesta Rossiane della Rocca dei Rossi di San Secondo (in provincia di Parma) un imponente affresco risalente alla seconda metà del XVI secolo (visibile qui) rappresenta l'epilogo della battaglia e il trionfo di Ugolino, come descritto da coevo anonimo autore con suggestiva ottava:

«Il secondo Ugolin con Americo

Del Popol Capitano, e suoi soldati

Di Toscana esce, e assalta lo nemico

Campo di Guido, forte per gli irati

Gibellini, e si 'l vínce e fa mendico

Che con quaranta due castelli equati

Al suolo, ond'egli torna, e si l'honora

Che sotto panni d'or l'accoglie Flora.»

Il luogo della battaglia è ricordato da un monumento, detto "Colonna di Dante". Fu l'ultima grande battaglia combattuta da cittadini al posto di mercenari stranieri guidati da capitani di ventura.[4]

Il "Canto degli Aretini"[modifica | modifica wikitesto]

A Firenze, in via di Ripoli, all'incrocio con via Benedetto Accolti, si trova il "Canto degli Aretini". Si tratta di un piccolo spazio verde recintato da una ringhiera con una colonna posta al centro, sotto la quale c'è una lapide che spiega le origini e la storia di quei pochi metri quadrati che sono sotto l’amministrazione diretta del Comune di Arezzo. Il termine "canto" era utilizzato nella Toscana antica per indicare gli incroci tra due strade e gli angoli che si formavano, una denominazione che prendeva spunto dalla parola greca "kanthos", angolo.

La storia del "Canto degli Aretini" è legata alla battaglia di Campaldino. Dopo la sconfitta dei ghibellini, dove gli aretini persero un'intera classe dirigente, i fiorentini, come era usanza, trascinarono in catene a Firenze molti prigionieri, con l'intento di chiedere un riscatto. Tra questi non solo semplici cittadini, ma anche nobili e personaggi di spicco della città di Arezzo. Alcune centinaia di aretini, le cui famiglie non poterono pagare il riscatto, morirono nelle prigioni fiorentine e i loro corpi vennero poi sepolti a lato di via Ripoli. I capitani fiorentini, secondo la storia che è stata tramandata fino ad oggi, acconsentirono alla sepoltura dei prigionieri in quel lembo di terra a patto che gli aretini sconfitti continuassero a prendersi cura di quel "canto" che da allora fa parte del comune di Arezzo.

Il Comune di Arezzo, nel 1921, decise di porre in via di Ripoli la colonna che lì sorge ancora oggi. Sul piedistallo una lapide riporta le parole del poeta aretino Isidoro Del Lungo:

«Sulla via lungo la quale l’oste

Guelfa fiorentina moveva le insegne

per andare in terra di nemici questo

cosiddetto “cantone di Arezzo” che

è del comune Ghibellino proprietà

d’ignota secolare origine riceveva

dal verso immortale del poeta combattente

in Campaldino memoria degli infausti

odii da città a città oggi

nell’italiana concorde potenza

aboliti per sempre.»

Il "poeta combattente" rammentato nello scritto altri non è che Dante Alighieri, che prese parte alla battaglia di Campaldino tra i feditori a cavallo di Vieri de' Cerchi. Il sommo poeta ricorda l’episodio nella Divina Commedia, all’inizio del XXII canto dell’Inferno: “Io vidi già cavalier muover campo, / e cominciare stormo e far lor mostra, / e talvolta partir per loro scampo; / corridor vidi per la terra vostra, / o Aretini, e vidi gir gualdane, / fedir torneamenti e correr giostra”. In realtà il poeta fa riferimento alla "giostra del Saracino" da lui vista in terra d'Arezzo

Ogni anno, l'11 giugno, le amministrazioni comunali di Arezzo e Firenze posano una corona di fiori in ricordo di quei morti.[5][6][7]

La leggenda di Ippolita degli Azzi[modifica | modifica wikitesto]

Dopo la sconfitta dei ghibellini aretini nella piana di Campaldino, i guelfi fiorentini avanzavano indisturbati verso Arezzo, conquistando e saccheggiando tutto ciò che trovavano sul loro cammino. Arrivarono quindi, verso la fine del mese, alle porte della città. Per Arezzo la sconfitta di Campaldino fu la fine del "libero Comune", della libertà mantenuta fino ad allora battendo anche una moneta propria e l'imposizione del dominio fiorentino che portò le sue armi fin sotto le mura. È in questo preciso momento storico che si inserisce la figura di Ippolita degli Azzi.

La nobildonna, il cui sposo aveva perso la vita a Campaldino, giurò vendetta e vedendo sopraggiungere le armate guelfe salì sulla torre più alta della città facendo suonare le campane per radunare tutti gli aretini. In città erano rimasti solo donne, vecchi e ragazzi. A loro si rivolse la nobildonna, invitandoli ad una difesa a dir poco disperata. Gli aretini riuscirono così a contenere i nemici. Quando i guelfi, catturato il figlio Azzolino, minacciarono di tagliargli la gola davanti alla madre a meno che questa non si fosse arresa, Ippolita non cedette e i fiorentini davanti a questa sua presa di posizione restarono basiti, quasi in ammirazione per il suo coraggio. Decisero quindi di restituirle il figlio e venne incaricato il capitano Rinaldo de Bostoli, un aretino cacciato dalla città perché appartenente alla fazione opposta a quella dominante. Tra i due nacque un'intesa e una stima reciproca. Rinaldo rientrò subito nel campo dei guelfi, lo stesso campo che il giorno dopo Ippolita, alla testa degli aretini, dette alle fiamme con un'azione a sorpresa. Ne scaturì una battaglia furiosa. Ippolita rimase ferita, Rinaldo vedendola a terra si fece largo per soccorrerla a costo della sua vita. Ippolita poté così tornare all'interno di Arezzo e, salendo sulle mura e impugnando la spada, ne guidò la difesa.[8]

I caratteri dell'allegoria[modifica | modifica wikitesto]

Simone De Fraja e Giovanni Galli, nell'opera su Ippolita degli Azzi, ribadiscono come fino al 1800-1900 non vi siano tracce storiche della condottiera.[9] Ippolita è legata alla leggenda, riconducibile all'eroina, alla donna guerriera, che unisce varie culture e stili letterari: Ippolita nella mitologia greca era la regina delle Amazzoni. Quale miglior nome allora per una condottiera soprattutto per gli aretini che avevano perso la propria indipendenza a Campaldino e che cercavano una figura attraverso la quale riscattarsi? Ippolita assiste sulle mura della città alla minaccia dei guelfi di uccidere il figlio Azzolino, ennesimo rimando alla mitologia greca. Oppure all'amore verso Rinaldo che nasce sul campo di battaglia e che non può avere futuro. Tutti caratteri tipici del mito, della leggenda, che rendono Ippolita una sorta di Giovanna d'Arco, per tenere alto l'orgoglio e l'dentità aretina all'indomani dopo Campaldino.

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ a b Pompeo Litta (1781-1851), Famiglie celebri di Italia. Rossi di Parma / P. Litta. URL consultato il 27 dicembre 2017.

- ^ Memorie storiche di Massa Marittima, su archive.org.

- ^ Alessandro Barbero, Dante, Roma-Bari, Laterza, 2020. capitolo 1.

- ^ AA.VV., L'Italie. Histoire - Art - Paysage, Editions d'Art Mercure, Florence, Edizioni Mercurio, 1955

- ^ Il Canto degli Aretini, un pezzo di Arezzo dentro Firenze, su ArezzoNotizie. URL consultato il 3 luglio 2021.

- ^ Il Canto degli Aretini: quell'angolo di Firenze dove ogni anno viene lasciato un fiore. La storia, su ArezzoNotizie. URL consultato il 3 luglio 2021.

- ^ La storia del canto degli Aretini, su FirenzeToday. URL consultato il 6 luglio 2021.

- ^ La leggenda di Ippolita degli Azzi, la condottiera che riscattò Campaldino, in ArezzoNotizie. URL consultato il 5 luglio 2021.

- ^ Simone De Fraja, Ippolita degli Azzi, una leggendaria eroina medievale (Arezzo). URL consultato il 5 luglio 2021.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- Antonio Bartolini, La Battaglia di Campaldino: Racconto dedotto dalle cronache dell'ultimo periodo del secolo XIII. Con note storiche intorno ad alcuni luoghi del Casentino, Firenze, Tipografia Polverini, 1876.

- Ugo Barlozzetti, Il Sabato di San Barnaba: la battaglia di Campaldino, 11 giugno 1289-1989, Milano, Electa, 1989, ISBN 8843528548.

- Franco Cardini, Storie fiorentine, Firenze, Loggia de' Lanzi, 1994, ISBN 88-8105-006-4.

- Riccardo Nencini, La Battaglia - Guelfi e Ghibellini a Campaldino nel sabato di San Barnaba, Firenze, Polistampa, 2001, ISBN 88-596-0048-0.

- Federico Canaccini, 1289 La battaglia di Campaldino, Laterza, 2021.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

- Storia di Firenze

- Carlo II d'Angiò

- Comune di Firenze

- Battaglia di Montaperti

- Congresso di Empoli

- Battaglia di Benevento (1266)

- Guelfi Bianchi e Neri

- Battaglia di Tagliacozzo

- Ordine di Parte Guelfa

- Guelfi e ghibellini

- Ronciglio

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su battaglia di Campaldino

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su battaglia di Campaldino

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- (EN) Battle of Campaldino, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

| Controllo di autorità | LCCN (EN) sh85019206 · J9U (EN, HE) 987007283383105171 |

|---|