Variola virus: differenze tra le versioni

m -portale "armi" (cosa c'entra in una voce di medicina/microbiologia?) |

m +sistemazione e standardizzazione citazione fonti |

||

| Riga 36: | Riga 36: | ||

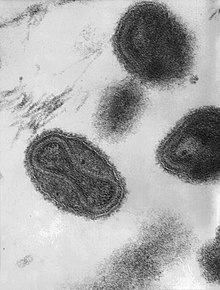

[[File:smallpox virus.jpg|thumb|Microscopia elettronica, ''Variola virus'' all'interno della cellula infettata]] |

[[File:smallpox virus.jpg|thumb|Microscopia elettronica, ''Variola virus'' all'interno della cellula infettata]] |

||

=== Morfologia === |

=== Morfologia === |

||

Possedeva due [[Membrana virale|membrane virali]]: quella esterna, di struttura tubolare, presente solo nel virus all'esterno della [[cellula]], proveniva dalla cellula stessa, mentre quella interna era propria del virus e veniva classificata "a simmetria complessa". Il capside aveva una forma a manubrio, con ai lati degli ammassi di proteine, detti "corpi laterali", di cui si ignora la funzione. All'interno del [[capside]] c'era il [[DNA]] virale, composto da circa 186 000 [[Coppia di basi|paia di basi]] e una decina circa di [[enzima|enzimi]] coinvolti nella trascrizione del DNA<ref>{{ |

Possedeva due [[Membrana virale|membrane virali]]: quella esterna, di struttura tubolare, presente solo nel virus all'esterno della [[cellula]], proveniva dalla cellula stessa, mentre quella interna era propria del virus e veniva classificata "a simmetria complessa". Il capside aveva una forma a manubrio, con ai lati degli ammassi di proteine, detti "corpi laterali", di cui si ignora la funzione. All'interno del [[capside]] c'era il [[DNA]] virale, composto da circa 186 000 [[Coppia di basi|paia di basi]] e una decina circa di [[enzima|enzimi]] coinvolti nella trascrizione del DNA<ref>{{Cita pubblicazione|nome=D.|cognome=Baxby|data=1975|titolo=Identification and interrelationships of the variola/vaccinia subgroup of poxviruses|rivista=Progress in Medical Virology. Fortschritte Der Medizinischen Virusforschung. Progres En Virologie Medicale|volume=19|pp=215–246|accesso=2022-05-30|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/164050/}}</ref>. |

||

=== Biologia === |

=== Biologia === |

||

[[File:Smallpox CAM.png|thumb|Lesioni da Virus del vaiolo sulla membrana corionallantoidea di pollo]] |

[[File:Smallpox CAM.png|thumb|Lesioni da Virus del vaiolo sulla membrana corionallantoidea di pollo]] |

||

Caratteristica unica dei [[Poxviridae]] è quella di riprodursi nel [[citoplasma]] delle cellule infettate<ref name=Buller>{{ |

Caratteristica unica dei [[Poxviridae]] è quella di riprodursi nel [[citoplasma]] delle cellule infettate<ref name="Buller">{{Cita pubblicazione|nome=R. M.|cognome=Buller|nome2=G. J.|cognome2=Palumbo|data=1991-03|titolo=Poxvirus pathogenesis|rivista=Microbiological Reviews|volume=55|numero=1|pp=80–122|accesso=2022-05-30|doi=10.1128/mr.55.1.80-122.1991|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1851533/}}</ref>. La replicazione del DNA e la sua [[trascrizione (biologia)|trascrizione]] avvengono grazie agli stessi enzimi virali. Alla fine della replicazione del DNA e della formazione delle sue [[proteina|proteine]], il virus del vaiolo si autoassemblava e passava nell'[[apparato di Golgi]] dove acquisiva la membrana virale; quindi usciva all'esterno della cellula infettata<ref name="Joklik">{{Cita pubblicazione|nome=W. K.|cognome=Joklik|data=1980-01|titolo=Virus synthesis and replication: reovirus vs. vaccinia virus|rivista=The Yale Journal of Biology and Medicine|volume=53|numero=1|pp=27–39|accesso=2022-05-30|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6990634/}}</ref>. Il virus sintetizzava anche altre proteine che erano in grado di sopprimere il [[sistema immunitario]] dell'ospite. La morte della cellula avveniva per riduzione della trascrizione delle normali proteine cellulari, in quanto il meccanismo deputato alla loro sintesi veniva modificato dal virus per produrre le proprie. |

||

=== Immunologia === |

=== Immunologia === |

||

Le relazioni [[antigene|antigeniche]] tra gli ''Orthopoxvirus'' (a cui apparteneva il virus del vaiolo, e a cui appartengono il virus ''[[Vaccinia virus|Vaccinia]]'' e quello del vaiolo bovino) si determinano per mezzo di estratti di cellule infette dal ''Variola virus''. Nel virus del vaiolo potevano essere identificati una ventina di antigeni in grado di fornire linee di precipitazione con [[siero sanguigno|sieri]] antivirali. Gli ''Orthopoxvirus'' sono molto simili antigenicamente e con la reazione di precipitazione evidenzia che differiscono l'uno dall'altro in genere per non più di un antigene<ref name="Andrew"> |

Le relazioni [[antigene|antigeniche]] tra gli ''Orthopoxvirus'' (a cui apparteneva il virus del vaiolo, e a cui appartengono il virus ''[[Vaccinia virus|Vaccinia]]'' e quello del vaiolo bovino) si determinano per mezzo di estratti di cellule infette dal ''Variola virus''. Nel virus del vaiolo potevano essere identificati una ventina di antigeni in grado di fornire linee di precipitazione con [[siero sanguigno|sieri]] antivirali. Gli ''Orthopoxvirus'' sono molto simili antigenicamente e con la reazione di precipitazione evidenzia che differiscono l'uno dall'altro in genere per non più di un antigene<ref name="Andrew">{{Cita pubblicazione|nome=M.E.|cognome=Andrew|nome2=B.E.H.|cognome2=Coupar|nome3=G.L.|cognome3=Ada|data=1986-10|titolo=Cell-mediated immune responses to influenza virus antigens expressed by vaccinia virus recombinants|rivista=Microbial Pathogenesis|volume=1|numero=5|pp=443–452|accesso=2022-05-30|doi=10.1016/0882-4010(86)90006-9|url=http://dx.doi.org/10.1016/0882-4010(86)90006-9}}</ref>. Gli estratti di cellule infette dal virus responsabile dei casi di ''[[Variola minor]]'' erano indistinguibili da quelli estratte da cellule infettate con ''Variola maior'' sia dal punto di vista immunologico che da quello sierologico<ref name="Radetsky">{{Cita pubblicazione|nome=M.|cognome=Radetsky|data=1999-02|titolo=Smallpox: a history of its rise and fall|rivista=The Pediatric Infectious Disease Journal|volume=18|numero=2|pp=85–93|accesso=2022-05-30|doi=10.1097/00006454-199902000-00002|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10048677/}}</ref>. Nel nucleo del ''Variola virus'', come di tutti gli altri [[Poxviridae]], c'era inoltre un antigene in comune (antigene Nucleo-Proteico, NP)<ref name="Moss">{{Cita pubblicazione|nome=B.|cognome=Moss|nome2=M. W.|cognome2=Carroll|nome3=L. S.|cognome3=Wyatt|data=1996|titolo=Host range restricted, non-replicating vaccinia virus vectors as vaccine candidates|rivista=Advances in Experimental Medicine and Biology|volume=397|pp=7–13|accesso=2022-05-30|doi=10.1007/978-1-4899-1382-1_2|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8718576/}}</ref>. Oltre agli antigeni strutturali descritti poco sopra, nei soggetti affetti da vaiolo venivano prodotti [[Emoagglutinina|emoagglutinine]] e antigeni solubili. |

||

== La malattia == |

== La malattia == |

||

{{vedi anche|Alastrim|Vaiolo}} |

{{vedi anche|Alastrim|Vaiolo}} |

||

La malattia vaiolosa ha una grande importanza storica sia perché in passato ha realmente determinato il corso della storia umana, nel [[Vecchio Mondo|Vecchio]] e nel [[Nuovo mondo]], sia perché l'introduzione della [[vaccinazione]] (alla fine del [[XVIII secolo]]) e l'eradicazione completa della malattia (negli [[anni 1970|anni settanta]] del [[XX secolo]]) costituiscono due tra i più grandi successi dell'umanità. Le grandi epidemie del passato, la vaccinazione e l'eradicazione del vaiolo sono dipese dalle caratteristiche del virus vaioloso<ref> |

La malattia vaiolosa ha una grande importanza storica sia perché in passato ha realmente determinato il corso della storia umana, nel [[Vecchio Mondo|Vecchio]] e nel [[Nuovo mondo]], sia perché l'introduzione della [[vaccinazione]] (alla fine del [[XVIII secolo]]) e l'eradicazione completa della malattia (negli [[anni 1970|anni settanta]] del [[XX secolo]]) costituiscono due tra i più grandi successi dell'umanità. Le grandi epidemie del passato, la vaccinazione e l'eradicazione del vaiolo sono dipese dalle caratteristiche del virus vaioloso<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Edward A.|cognome=Belongia|nome2=Allison L.|cognome2=Naleway|data=2003-04|titolo=Smallpox vaccine: the good, the bad, and the ugly|rivista=Clinical Medicine & Research|volume=1|numero=2|pp=87–92|accesso=2022-05-30|doi=10.3121/cmr.1.2.87|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15931293/}}</ref>. |

||

=== Patogenesi e caratteristiche cliniche === |

=== Patogenesi e caratteristiche cliniche === |

||

[[File:FlorentineCodex BK12 F54 smallpox.jpg|thumb|[[Codice fiorentino]], Contagio del vaiolo presso gli Aztechi]] |

[[File:FlorentineCodex BK12 F54 smallpox.jpg|thumb|[[Codice fiorentino]], Contagio del vaiolo presso gli Aztechi]] |

||

Le più antiche evidenze credibili di vaiolo sono rintracciabili in scritti medici dell'[[India]] antica (databili almeno al 1500 a.C.),<ref name=Shchelkunov2011>{{Cita pubblicazione|autore=Shchelkunov SN |titolo=Emergence and reemergence of smallpox: the need for development of a new generation smallpox vaccine |rivista=Vaccine |volume=29 Suppl 4 |pp=D49–53 |data=dicembre 2011 |pmid=22185833 |doi=10.1016/j.vaccine.2011.05.037 }}</ref><ref name="Serum Evils p. 5"> |

Le più antiche evidenze credibili di vaiolo sono rintracciabili in scritti medici dell'[[India]] antica (databili almeno al 1500 a.C.),<ref name=Shchelkunov2011>{{Cita pubblicazione|autore=Shchelkunov SN |titolo=Emergence and reemergence of smallpox: the need for development of a new generation smallpox vaccine |rivista=Vaccine |volume=29 Suppl 4 |pp=D49–53 |data=dicembre 2011 |pmid=22185833 |doi=10.1016/j.vaccine.2011.05.037 }}</ref><ref name="Serum Evils p. 5">{{Cita libro|nome=Shelton, Herbert|cognome=M.|titolo=Vaccine and Serum Evils|url=http://worldcat.org/oclc/968214932|accesso=2022-05-30|p=5|OCLC=968214932|ISBN=978-605-033-132-5}}</ref> e della [[Cina]] (1122 a.C.),<ref name="Hopkins_2002">{{Cita libro|autore= Hopkins DR |titolo= The Greatest Killer: Smallpox in history |editore= University of Chicago Press |anno= 2002 |isbn=978-0-226-35168-1 |url= https://archive.org/details/greatestkillersm0000hopk }} Originally published as ''Princes and Peasants: Smallpox in History'' (1983), {{ISBN|0-226-35177-7}}</ref> e anche dallo studio della [[mummia]] di [[Ramses V]] nell'[[Antico Egitto]] (1146 a.C.).<ref name="Serum Evils p. 5"/><ref name=Ramses>{{Cita web|cognome=Hopkins |nome=Donald|titolo=Ramses V:Earliest known victim?|url=http://whqlibdoc.who.int/smallpox/WH_5_1980_p22.pdf|editore=WHO|accesso=6 luglio 2010}}</ref><ref name=":0">{{Cita pubblicazione|autore=F. Fenner, D. A. Henderson, I. Arita, 2. JeZek, I. D. Ladnyi|anno=1988|titolo=Smallpox and its Eradication|rivista=HISTORY OF INTERNATIONAL PUBLIC HEALTH|editore=World Health Organization - Geneva|numero=6|lingua=inglese|id=ISBN 92 4 156110 6|url=http://whqlibdoc.who.int/smallpox/9241561106.pdf}}</ref>. È probabile che il suo contatto con l'uomo possa risalire addirittura al 10.000 a.C.<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Nicolau|cognome=Barquet|nome2=Pere|cognome2=Domingo|data=1997-10-15|titolo=Smallpox: The Triumph over the Most Terrible of the Ministers of Death|rivista=Annals of Internal Medicine|volume=127|numero=8_Part_1|pp=635–642|accesso=2022-05-30|doi=10.7326/0003-4819-127-8_Part_1-199710150-00010|url=https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/0003-4819-127-8_Part_1-199710150-00010}}</ref>. Una visione alternativa è che il vaiolo sia comparso in [[età moderna]] e che le precedenti identificazioni fossero errate, oppure che nello stesso periodo si siano differenziati i ceppi più virulenti dei giorni nostri. Alla fine del [[2016]] Hendrik Poinar, un biologo specialista in [[DNA antico]], ha sequenziato un ceppo di ''Variola virus'' estratto da una mummia lituana del XVII secolo datandone l'origine tra il [[1588]] e il [[1645]] e ha determinato anche che si tratta di un ceppo basale rispetto agli altri più recenti sequenziati in precedenza, la cui differenziazione è avvenuta tra il XVIII e il XIX secolo.<ref>Duggan AT1 et al., «17th Century Variola Virus Reveals the Recent History of Smallpox», ''Curr Biol.'' 2016 Dec 19;'''26'''(24):3407-3412. {{doi|10.1016/j.cub.2016.10.061}} Epub 2016 Dec 8; PMID 27939314</ref> |

||

Gli [[esseri umani]] sono l'unico serbatoio noto di questo virus. Si trasmetteva da persona a persona, e l'infezione naturale avveniva per inalazione delle goccioline di [[Carl Flügge|Flügge]] o per contatto con materiale infetto sulle membrane mucose. I dati storici suggeriscono che il vaiolo non fosse facilmente trasmissibile, e che per il mantenimento negli esseri umani e la trasmissione interumana fosse necessaria un'alta densità della popolazione. Clinicamente, dopo un [[periodo di incubazione]] di 10-15 giorni, la persona infettata sviluppava sintomi gravi malessere generale e una dermatite [[macula (medicina)|maculo]]-[[papula]]re con lesioni che diventavano [[pustola|pustole]] nei successivi 1-2 giorni. I pazienti erano contagiosi solo durante la prima settimana di comparsa delle lesioni dermatologiche, quando cioè la diffusione del virus dalle lesioni ulcerate della mucosa orale era massima. Il tasso di mortalità complessiva nella forma grave (''Variola maior'') era di circa il 30%, con la maggior parte dei decessi che si verificavano durante la seconda settimana di malattia. Esisteva anche una forma di vaiolo umano clinicamente meno grave, l'[[alastrim]] o ''Variola minor'', la cui mortalità si aggirava all'1%. L'alastrim era dovuto a un virus indistinguibile dal ''Variola virus'' sia dal punto di vista immunologico che da quello sierologico<ref name = Radetsky/>. |

Gli [[esseri umani]] sono l'unico serbatoio noto di questo virus. Si trasmetteva da persona a persona, e l'infezione naturale avveniva per inalazione delle goccioline di [[Carl Flügge|Flügge]] o per contatto con materiale infetto sulle membrane mucose. I dati storici suggeriscono che il vaiolo non fosse facilmente trasmissibile, e che per il mantenimento negli esseri umani e la trasmissione interumana fosse necessaria un'alta densità della popolazione. Clinicamente, dopo un [[periodo di incubazione]] di 10-15 giorni, la persona infettata sviluppava sintomi gravi malessere generale e una dermatite [[macula (medicina)|maculo]]-[[papula]]re con lesioni che diventavano [[pustola|pustole]] nei successivi 1-2 giorni. I pazienti erano contagiosi solo durante la prima settimana di comparsa delle lesioni dermatologiche, quando cioè la diffusione del virus dalle lesioni ulcerate della mucosa orale era massima. Il tasso di mortalità complessiva nella forma grave (''Variola maior'') era di circa il 30%, con la maggior parte dei decessi che si verificavano durante la seconda settimana di malattia. Esisteva anche una forma di vaiolo umano clinicamente meno grave, l'[[alastrim]] o ''Variola minor'', la cui mortalità si aggirava all'1%. L'alastrim era dovuto a un virus indistinguibile dal ''Variola virus'' sia dal punto di vista immunologico che da quello sierologico<ref name = Radetsky/>. |

||

=== Vaccinazione === |

=== Vaccinazione === |

||

[[File:Louis Léopold Boilly - L'innoculation.jpg|thumb|Louis Léopold Boilly, ''La vaccinazione'' (1807)]] |

[[File:Louis Léopold Boilly - L'innoculation.jpg|thumb|Louis Léopold Boilly, ''La vaccinazione'' (1807)]] |

||

Tentativi di prevenzione del ''Variola maior'' con l'inoculazione di materiale proveniente da lesioni di ammalati di ''Variola minor'' in persone suscettibili ([[variolizzazione]]) sorsero in modo indipendente in diverse regioni dell'[[Asia]] e dell'[[Africa]] e furono diffuse nell'[[Europa occidentale]] nel [[XVII secolo]]. La pratica della variolizzazione presentava tuttavia numerosi e gravi inconvenienti e fu soppiantata alla fine del [[XVIII secolo]] dalla [[vaccinazione]], consistente nell'inoculazione di materiale proveniente da lesioni del [[vaiolo bovino]], il cui virus era in grado di determinare [[Sistema immunitario|immunità]] anche per il vaiolo umano. Attorno al [[1950]] fu sviluppata una tecnica per produrre un vaccino liofilizzato stabile al calore, conservabile pertanto a lungo termine senza refrigerazione; tale vaccino era basato su ''[[Vaccinia virus]]'', un ''Orthopoxvirus'' di origine sconosciuta<ref> |

Tentativi di prevenzione del ''Variola maior'' con l'inoculazione di materiale proveniente da lesioni di ammalati di ''Variola minor'' in persone suscettibili ([[variolizzazione]]) sorsero in modo indipendente in diverse regioni dell'[[Asia]] e dell'[[Africa]] e furono diffuse nell'[[Europa occidentale]] nel [[XVII secolo]]. La pratica della variolizzazione presentava tuttavia numerosi e gravi inconvenienti e fu soppiantata alla fine del [[XVIII secolo]] dalla [[vaccinazione]], consistente nell'inoculazione di materiale proveniente da lesioni del [[vaiolo bovino]], il cui virus era in grado di determinare [[Sistema immunitario|immunità]] anche per il vaiolo umano. Attorno al [[1950]] fu sviluppata una tecnica per produrre un vaccino liofilizzato stabile al calore, conservabile pertanto a lungo termine senza refrigerazione; tale vaccino era basato su ''[[Vaccinia virus]]'', un ''Orthopoxvirus'' di origine sconosciuta<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Sharon E.|cognome=Frey|nome2=Frances K.|cognome2=Newman|nome3=John|cognome3=Cruz|data=2002-04-25|titolo=Dose-related effects of smallpox vaccine|rivista=The New England Journal of Medicine|volume=346|numero=17|pp=1275–1280|accesso=2022-05-30|doi=10.1056/NEJMoa013431|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11923489/}}</ref>. |

||

=== Eradicazione del vaiolo === |

=== Eradicazione del vaiolo === |

||

[[File:Smallpox vaccine injection.jpg|thumb|Uso dell'ago biforcato nella vaccinazione]] |

[[File:Smallpox vaccine injection.jpg|thumb|Uso dell'ago biforcato nella vaccinazione]] |

||

[[File:Directors of Global Smallpox Eradication Program.jpg|thumb|I direttori del programma di eradicazione del vaiolo: da sinistra: Donald Millar, William H. Foege e J. Michael Lane]] |

[[File:Directors of Global Smallpox Eradication Program.jpg|thumb|I direttori del programma di eradicazione del vaiolo: da sinistra: Donald Millar, William H. Foege e J. Michael Lane]] |

||

Negli [[anni 1950|anni cinquanta]] le epidemie di vaiolo erano ormai scomparse dalla maggior parte dei paesi e nel [[1958]] l'Assemblea Mondiale della Sanità avviò un programma per l'eradicazione globale da attuarsi nei successivi 10 anni mediante una copertura vaccinale dell'80% in tutti i paesi. L'obiettivo veniva ritenuto possibile per diversi fattori peculiari del vaiolo: la facilità della diagnosi della patologia clinica, la mancanza di infezioni subcliniche, l'assenza di trasmissione durante i prodromi e la mancanza di un serbatoio animale. La tecnica della vaccinazione era inoltre migliorata anche per l'ideazione dell'ago biforcato, che semplificava l'iniezione e permetteva la riduzione del volume di vaccino necessario. L'obiettivo si rivelò tuttavia difficile da raggiungere in molti paesi sottosviluppati per cui ancora nel [[1966]] il vaiolo era endemico in 33 paesi in via di sviluppo. Si attuò pertanto, in questi paesi, la cosiddetta strategia "aggressive case-finding" consistente nell'intervenire solo in caso di vaiolo vaccinando tutti coloro che erano stati a contatto con l'ammalato<ref> |

Negli [[anni 1950|anni cinquanta]] le epidemie di vaiolo erano ormai scomparse dalla maggior parte dei paesi e nel [[1958]] l'Assemblea Mondiale della Sanità avviò un programma per l'eradicazione globale da attuarsi nei successivi 10 anni mediante una copertura vaccinale dell'80% in tutti i paesi. L'obiettivo veniva ritenuto possibile per diversi fattori peculiari del vaiolo: la facilità della diagnosi della patologia clinica, la mancanza di infezioni subcliniche, l'assenza di trasmissione durante i prodromi e la mancanza di un serbatoio animale. La tecnica della vaccinazione era inoltre migliorata anche per l'ideazione dell'ago biforcato, che semplificava l'iniezione e permetteva la riduzione del volume di vaccino necessario. L'obiettivo si rivelò tuttavia difficile da raggiungere in molti paesi sottosviluppati per cui ancora nel [[1966]] il vaiolo era endemico in 33 paesi in via di sviluppo. Si attuò pertanto, in questi paesi, la cosiddetta strategia "aggressive case-finding" consistente nell'intervenire solo in caso di vaiolo vaccinando tutti coloro che erano stati a contatto con l'ammalato<ref>{{Cita pubblicazione|nome=C.|cognome=Stuart-Harris|data=1984-05|titolo=Prospects for the eradication of infectious diseases|rivista=Reviews of Infectious Diseases|volume=6|numero=3|pp=405–411|accesso=2022-05-30|doi=10.1093/clinids/6.3.405|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6377445/}}</ref>. L'ultimo caso di vaiolo grave (''Variola maior'') fu identificato nel [[Bangladesh]] alla fine del [[1975]]; l'ultimo caso di alastrim si verificò in [[Somalia]] nel [[1977]]<ref name = Radetsky/>. Infine, nel [[1980]] l'Assemblea Mondiale della Sanità dichiarò che il vaiolo era stato eradicato dalla Terra<ref name=":0" />. L'OMS ha dichiarato che il costo dell'eradicazione è stato di soli 112 milioni di dollari. |

||

Nel [[1976]] l'[[Organizzazione Mondiale della Sanità]] chiese ai laboratori in possesso di [[ceppo virale|ceppi di virus]] vaioloso che lo distruggessero o consegnassero le loro scorte a uno dei seguenti due centri: il ''[[Centers for Disease Control]]'' negli [[Stati Uniti]] o il ''Laboratorio di Ricerche Virologiche e Biotecnologiche'' in [[Unione Sovietica]]. La maggior parte dei laboratori hanno rispettato la decisione, ma si teme che qualche ceppo del pericoloso virus sia ancora disponibile e possa essere utilizzato come [[arma biologica]]<ref> |

Nel [[1976]] l'[[Organizzazione Mondiale della Sanità]] chiese ai laboratori in possesso di [[ceppo virale|ceppi di virus]] vaioloso che lo distruggessero o consegnassero le loro scorte a uno dei seguenti due centri: il ''[[Centers for Disease Control]]'' negli [[Stati Uniti]] o il ''Laboratorio di Ricerche Virologiche e Biotecnologiche'' in [[Unione Sovietica]]. La maggior parte dei laboratori hanno rispettato la decisione, ma si teme che qualche ceppo del pericoloso virus sia ancora disponibile e possa essere utilizzato come [[arma biologica]]<ref>{{Cita pubblicazione|nome=D. A.|cognome=Henderson|nome2=T. V.|cognome2=Inglesby|nome3=J. G.|cognome3=Bartlett|data=1999-06-09|titolo=Smallpox as a biological weapon: medical and public health management. Working Group on Civilian Biodefense|rivista=JAMA|volume=281|numero=22|pp=2127–2137|accesso=2022-05-30|doi=10.1001/jama.281.22.2127|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10367824/?dopt=Abstract}}</ref>. |

||

== Note == |

== Note == |

||

Versione delle 19:58, 30 mag 2022

| Variola virus | |

|---|---|

al di fuori della cellula | |

| Stato di conservazione | |

| Classificazione dei virus | |

| Dominio | Acytota |

| Gruppo | Gruppo I (virus a dsDNA) |

| Regno | Varidnaviria |

| Sottoregno | Bamfordvirae |

| Phylum | Nucleocytoviricota |

| Classe | Pokkesviricetes |

| Ordine | Chitovirales |

| Famiglia | Poxviridae |

| Sottofamiglia | Chordopoxvirinae |

| Genere | Orthopoxvirus |

| Specie | Variola virus o Smallpox virus |

| Sottospecie | Variola maior Variola minor |

Il virus del vaiolo umano (in latino scientifico: Variola virus, in inglese: Smallpox virus) era l'agente responsabile del vaiolo umano, ormai scomparso in natura; era una specie di virus a DNA della famiglia dei Poxviridae, sottofamiglia Chordopoxvirinae, genere Orthopoxvirus.

Caratteristiche del virus

Morfologia

Possedeva due membrane virali: quella esterna, di struttura tubolare, presente solo nel virus all'esterno della cellula, proveniva dalla cellula stessa, mentre quella interna era propria del virus e veniva classificata "a simmetria complessa". Il capside aveva una forma a manubrio, con ai lati degli ammassi di proteine, detti "corpi laterali", di cui si ignora la funzione. All'interno del capside c'era il DNA virale, composto da circa 186 000 paia di basi e una decina circa di enzimi coinvolti nella trascrizione del DNA[1].

Biologia

Caratteristica unica dei Poxviridae è quella di riprodursi nel citoplasma delle cellule infettate[2]. La replicazione del DNA e la sua trascrizione avvengono grazie agli stessi enzimi virali. Alla fine della replicazione del DNA e della formazione delle sue proteine, il virus del vaiolo si autoassemblava e passava nell'apparato di Golgi dove acquisiva la membrana virale; quindi usciva all'esterno della cellula infettata[3]. Il virus sintetizzava anche altre proteine che erano in grado di sopprimere il sistema immunitario dell'ospite. La morte della cellula avveniva per riduzione della trascrizione delle normali proteine cellulari, in quanto il meccanismo deputato alla loro sintesi veniva modificato dal virus per produrre le proprie.

Immunologia

Le relazioni antigeniche tra gli Orthopoxvirus (a cui apparteneva il virus del vaiolo, e a cui appartengono il virus Vaccinia e quello del vaiolo bovino) si determinano per mezzo di estratti di cellule infette dal Variola virus. Nel virus del vaiolo potevano essere identificati una ventina di antigeni in grado di fornire linee di precipitazione con sieri antivirali. Gli Orthopoxvirus sono molto simili antigenicamente e con la reazione di precipitazione evidenzia che differiscono l'uno dall'altro in genere per non più di un antigene[4]. Gli estratti di cellule infette dal virus responsabile dei casi di Variola minor erano indistinguibili da quelli estratte da cellule infettate con Variola maior sia dal punto di vista immunologico che da quello sierologico[5]. Nel nucleo del Variola virus, come di tutti gli altri Poxviridae, c'era inoltre un antigene in comune (antigene Nucleo-Proteico, NP)[6]. Oltre agli antigeni strutturali descritti poco sopra, nei soggetti affetti da vaiolo venivano prodotti emoagglutinine e antigeni solubili.

La malattia

La malattia vaiolosa ha una grande importanza storica sia perché in passato ha realmente determinato il corso della storia umana, nel Vecchio e nel Nuovo mondo, sia perché l'introduzione della vaccinazione (alla fine del XVIII secolo) e l'eradicazione completa della malattia (negli anni settanta del XX secolo) costituiscono due tra i più grandi successi dell'umanità. Le grandi epidemie del passato, la vaccinazione e l'eradicazione del vaiolo sono dipese dalle caratteristiche del virus vaioloso[7].

Patogenesi e caratteristiche cliniche

Le più antiche evidenze credibili di vaiolo sono rintracciabili in scritti medici dell'India antica (databili almeno al 1500 a.C.),[8][9] e della Cina (1122 a.C.),[10] e anche dallo studio della mummia di Ramses V nell'Antico Egitto (1146 a.C.).[9][11][12]. È probabile che il suo contatto con l'uomo possa risalire addirittura al 10.000 a.C.[13]. Una visione alternativa è che il vaiolo sia comparso in età moderna e che le precedenti identificazioni fossero errate, oppure che nello stesso periodo si siano differenziati i ceppi più virulenti dei giorni nostri. Alla fine del 2016 Hendrik Poinar, un biologo specialista in DNA antico, ha sequenziato un ceppo di Variola virus estratto da una mummia lituana del XVII secolo datandone l'origine tra il 1588 e il 1645 e ha determinato anche che si tratta di un ceppo basale rispetto agli altri più recenti sequenziati in precedenza, la cui differenziazione è avvenuta tra il XVIII e il XIX secolo.[14] Gli esseri umani sono l'unico serbatoio noto di questo virus. Si trasmetteva da persona a persona, e l'infezione naturale avveniva per inalazione delle goccioline di Flügge o per contatto con materiale infetto sulle membrane mucose. I dati storici suggeriscono che il vaiolo non fosse facilmente trasmissibile, e che per il mantenimento negli esseri umani e la trasmissione interumana fosse necessaria un'alta densità della popolazione. Clinicamente, dopo un periodo di incubazione di 10-15 giorni, la persona infettata sviluppava sintomi gravi malessere generale e una dermatite maculo-papulare con lesioni che diventavano pustole nei successivi 1-2 giorni. I pazienti erano contagiosi solo durante la prima settimana di comparsa delle lesioni dermatologiche, quando cioè la diffusione del virus dalle lesioni ulcerate della mucosa orale era massima. Il tasso di mortalità complessiva nella forma grave (Variola maior) era di circa il 30%, con la maggior parte dei decessi che si verificavano durante la seconda settimana di malattia. Esisteva anche una forma di vaiolo umano clinicamente meno grave, l'alastrim o Variola minor, la cui mortalità si aggirava all'1%. L'alastrim era dovuto a un virus indistinguibile dal Variola virus sia dal punto di vista immunologico che da quello sierologico[5].

Vaccinazione

Tentativi di prevenzione del Variola maior con l'inoculazione di materiale proveniente da lesioni di ammalati di Variola minor in persone suscettibili (variolizzazione) sorsero in modo indipendente in diverse regioni dell'Asia e dell'Africa e furono diffuse nell'Europa occidentale nel XVII secolo. La pratica della variolizzazione presentava tuttavia numerosi e gravi inconvenienti e fu soppiantata alla fine del XVIII secolo dalla vaccinazione, consistente nell'inoculazione di materiale proveniente da lesioni del vaiolo bovino, il cui virus era in grado di determinare immunità anche per il vaiolo umano. Attorno al 1950 fu sviluppata una tecnica per produrre un vaccino liofilizzato stabile al calore, conservabile pertanto a lungo termine senza refrigerazione; tale vaccino era basato su Vaccinia virus, un Orthopoxvirus di origine sconosciuta[15].

Eradicazione del vaiolo

Negli anni cinquanta le epidemie di vaiolo erano ormai scomparse dalla maggior parte dei paesi e nel 1958 l'Assemblea Mondiale della Sanità avviò un programma per l'eradicazione globale da attuarsi nei successivi 10 anni mediante una copertura vaccinale dell'80% in tutti i paesi. L'obiettivo veniva ritenuto possibile per diversi fattori peculiari del vaiolo: la facilità della diagnosi della patologia clinica, la mancanza di infezioni subcliniche, l'assenza di trasmissione durante i prodromi e la mancanza di un serbatoio animale. La tecnica della vaccinazione era inoltre migliorata anche per l'ideazione dell'ago biforcato, che semplificava l'iniezione e permetteva la riduzione del volume di vaccino necessario. L'obiettivo si rivelò tuttavia difficile da raggiungere in molti paesi sottosviluppati per cui ancora nel 1966 il vaiolo era endemico in 33 paesi in via di sviluppo. Si attuò pertanto, in questi paesi, la cosiddetta strategia "aggressive case-finding" consistente nell'intervenire solo in caso di vaiolo vaccinando tutti coloro che erano stati a contatto con l'ammalato[16]. L'ultimo caso di vaiolo grave (Variola maior) fu identificato nel Bangladesh alla fine del 1975; l'ultimo caso di alastrim si verificò in Somalia nel 1977[5]. Infine, nel 1980 l'Assemblea Mondiale della Sanità dichiarò che il vaiolo era stato eradicato dalla Terra[12]. L'OMS ha dichiarato che il costo dell'eradicazione è stato di soli 112 milioni di dollari.

Nel 1976 l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiese ai laboratori in possesso di ceppi di virus vaioloso che lo distruggessero o consegnassero le loro scorte a uno dei seguenti due centri: il Centers for Disease Control negli Stati Uniti o il Laboratorio di Ricerche Virologiche e Biotecnologiche in Unione Sovietica. La maggior parte dei laboratori hanno rispettato la decisione, ma si teme che qualche ceppo del pericoloso virus sia ancora disponibile e possa essere utilizzato come arma biologica[17].

Note

- ^ D. Baxby, Identification and interrelationships of the variola/vaccinia subgroup of poxviruses, in Progress in Medical Virology. Fortschritte Der Medizinischen Virusforschung. Progres En Virologie Medicale, vol. 19, 1975, pp. 215–246. URL consultato il 30 maggio 2022.

- ^ R. M. Buller e G. J. Palumbo, Poxvirus pathogenesis, in Microbiological Reviews, vol. 55, n. 1, 1991-03, pp. 80–122, DOI:10.1128/mr.55.1.80-122.1991. URL consultato il 30 maggio 2022.

- ^ W. K. Joklik, Virus synthesis and replication: reovirus vs. vaccinia virus, in The Yale Journal of Biology and Medicine, vol. 53, n. 1, 1980-01, pp. 27–39. URL consultato il 30 maggio 2022.

- ^ M.E. Andrew, B.E.H. Coupar e G.L. Ada, Cell-mediated immune responses to influenza virus antigens expressed by vaccinia virus recombinants, in Microbial Pathogenesis, vol. 1, n. 5, 1986-10, pp. 443–452, DOI:10.1016/0882-4010(86)90006-9. URL consultato il 30 maggio 2022.

- ^ a b c M. Radetsky, Smallpox: a history of its rise and fall, in The Pediatric Infectious Disease Journal, vol. 18, n. 2, 1999-02, pp. 85–93, DOI:10.1097/00006454-199902000-00002. URL consultato il 30 maggio 2022.

- ^ B. Moss, M. W. Carroll e L. S. Wyatt, Host range restricted, non-replicating vaccinia virus vectors as vaccine candidates, in Advances in Experimental Medicine and Biology, vol. 397, 1996, pp. 7–13, DOI:10.1007/978-1-4899-1382-1_2. URL consultato il 30 maggio 2022.

- ^ Edward A. Belongia e Allison L. Naleway, Smallpox vaccine: the good, the bad, and the ugly, in Clinical Medicine & Research, vol. 1, n. 2, 2003-04, pp. 87–92, DOI:10.3121/cmr.1.2.87. URL consultato il 30 maggio 2022.

- ^ Shchelkunov SN, Emergence and reemergence of smallpox: the need for development of a new generation smallpox vaccine, in Vaccine, 29 Suppl 4, dicembre 2011, pp. D49–53, DOI:10.1016/j.vaccine.2011.05.037, PMID 22185833.

- ^ a b Shelton, Herbert M., Vaccine and Serum Evils, p. 5, ISBN 978-605-033-132-5, OCLC 968214932. URL consultato il 30 maggio 2022.

- ^ Hopkins DR, The Greatest Killer: Smallpox in history, University of Chicago Press, 2002, ISBN 978-0-226-35168-1. Originally published as Princes and Peasants: Smallpox in History (1983), ISBN 0-226-35177-7

- ^ Donald Hopkins, Ramses V:Earliest known victim? (PDF), su whqlibdoc.who.int, WHO. URL consultato il 6 luglio 2010.

- ^ a b (EN) F. Fenner, D. A. Henderson, I. Arita, 2. JeZek, I. D. Ladnyi, Smallpox and its Eradication (PDF), in HISTORY OF INTERNATIONAL PUBLIC HEALTH, n. 6, World Health Organization - Geneva, 1988, ISBN 92 4 156110 6.

- ^ Nicolau Barquet e Pere Domingo, Smallpox: The Triumph over the Most Terrible of the Ministers of Death, in Annals of Internal Medicine, vol. 127, 8_Part_1, 15 ottobre 1997, pp. 635–642, DOI:10.7326/0003-4819-127-8_Part_1-199710150-00010. URL consultato il 30 maggio 2022.

- ^ Duggan AT1 et al., «17th Century Variola Virus Reveals the Recent History of Smallpox», Curr Biol. 2016 Dec 19;26(24):3407-3412. DOI: 10.1016/j.cub.2016.10.061 Epub 2016 Dec 8; PMID 27939314

- ^ Sharon E. Frey, Frances K. Newman e John Cruz, Dose-related effects of smallpox vaccine, in The New England Journal of Medicine, vol. 346, n. 17, 25 aprile 2002, pp. 1275–1280, DOI:10.1056/NEJMoa013431. URL consultato il 30 maggio 2022.

- ^ C. Stuart-Harris, Prospects for the eradication of infectious diseases, in Reviews of Infectious Diseases, vol. 6, n. 3, 1984-05, pp. 405–411, DOI:10.1093/clinids/6.3.405. URL consultato il 30 maggio 2022.

- ^ D. A. Henderson, T. V. Inglesby e J. G. Bartlett, Smallpox as a biological weapon: medical and public health management. Working Group on Civilian Biodefense, in JAMA, vol. 281, n. 22, 9 giugno 1999, pp. 2127–2137, DOI:10.1001/jama.281.22.2127. URL consultato il 30 maggio 2022.

Bibliografia

- «Vaiolo e malattie virali umane apparentate». In: E. Jawetz, J.L.Melnick, K.A.Adelberg, Microbiologia medica, Padova: Piccin editore, pp. 615–32, 1973.

- Fields BN, Virology (3rd edition). Philadelphia: Lipincott - Raven, 1996

Voci correlate

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Variola virus

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Variola virus

Collegamenti esterni

- (EN) Viralzone: Orthopoxvirus, su expasy.org.

- (EN) Virus Pathogen Database and Analysis Resource (ViPR): Poxviridae, su viprbrc.org.

- Istituto Superiore di Sanità, Vaiolo, su epicentro.iss.it.