Thylacinus cynocephalus: differenze tra le versioni

Nessun oggetto della modifica |

|||

| Riga 112: | Riga 112: | ||

== L'estinzione == |

== L'estinzione == |

||

Si stima che il tilacino sia quasi completamente scomparso dall'Australia continentale almeno 2000 anni fa, e probabilmente ancora prima dalla [[Nuova Guinea]]; vengono tuttavia considerate attendibili testimonianze di avvistamenti di questi animali in [[Australia Meridionale]] ([[Monti Flinders]]) e [[Nuovo Galles del Sud]] ([[Blue Mountains]]) sia da parte di [[aborigeni australiani]] che di coloni europei fino al [[1830]]<ref name=Paddle/>. |

|||

Nel tardo [[Pleistocene]] e nel primo [[Olocene]], il tilacino era diffuso in tutta l'Australia. Quando però l'uomo, circa 5000 anni fa, introdusse il [[dingo]], un cane reinselvatichito, i tilacini furono incapaci di competere e si estinsero. Non si sa per certo quando l'ultimo tilacino in Australia (Tasmania esclusa) si estinse, anche se si ritiene possa essere accaduto 1000 anni fa. |

|||

Fra le cause della scomparsa del tilacino dall'Australia continentale (ed in seguito della sua completa estinzione) la più citata e generalmente considerata attendibile è l'arrivo del [[dingo]] al seguito dell'uomo: tuttavia, specialmente negli ultimi anni uesta ipotesi ha perso molta della sua centralità, in quanto si pensa che le due specie non competessero attivamente fra loro (sia perché i dingo sono animali diurni mentre i tilacini erano prevalentemente notturni, sia perché il ''target'' di prede era probabilmente diverso nelle due specie<ref>{{cite news |url= http://www.smh.com.au/news/national/tigers-demise-dingo-did-do-it/2007/09/05/1188783320057.html |title= Tiger's demise: dingo did do it – National – smh.com.au |work= Sydney Morning Herald |date= 6/09/2007}}</ref>), e che in caso di scontri il tilacino, più grosso e forte, avrebbe probabilmente avuto la meglio<ref>{{cite web |url= http://www.naturalworlds.org/thylacine/introducing/whatis/what_is_a_thylacine_1.htm |title= Introducing the Thylacine |publisher= The Thylacine Museum}}</ref>.</br> |

|||

[[File:ThylacineHobart1933.jpg|thumb|Benjamin, l'ultimo tilacino, allo zoo di [[Hobart]] nel [[1933]]]] |

|||

Assieme all'arrivo del dingo, anche la presenza umana fu determinante per la scomparsa del tilacino dall'Australia, così come più in generale per l'estinzione di circa il 90% della [[megafauna]] australiana nel [[tardo Quaternario]]<ref>{{cita pubblicazione |autore= Johnson, C. N. & Wroe, S. |titolo= Causes of Extinction of Vertebrates during the Holocene of Mainland Australia: Arrival of the Dingo, or Human Impact? |journal= The Holocene |data= Settembre 2003 |volume=13 |pagina= 941–948 |doi=10.1191/0959683603hl682fa |url=http://hol.sagepub.com/content/13/6/941.abstract}}</ref>. Non in maniera diretta, ossia attraverso la caccia, quanto piuttosto si pensa per i cambiamenti effettuati sull'[[ecosistema]] australiano, ai quali il tilacino mostrava una particolare vulnerabilità<ref>{{cita pubblicazione |autore= Menzies, B. R.; Renfree, M. B.; Heider, T.; Mayer, F.; Hildebrandt, T. B.; Pask, A. J. |titolo= Limited Genetic Diversity Preceded Extinction of the Tasmanian Tiger |journal=PLoS ONE |data= 18/04/2012 |volume= 7 |numero= 4 |pagina= e35433 |doi=10.1371/journal.pone.0035433 |url=http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0035433}}</ref>: ne è la prova il fatto che per un buon lasso di tempo, vale a dire finché tali cambiamenti non avvennero, il tilacino continuò a sopravvivere accanto all'uomo, mentre altre specie, cacciate attivamente, andavano incontro all'estinzione una dopo l'altra<ref>{{cita pubblicazione |titolo= Timing and dynamics of Late Pleistocene mammal extinctions in southwestern Australia |autore= Prideaux, G. J.; Gully, G. A.; Couzens, A. M. C. ; Ayliffe, L. K.; Jankowski, N. R.; Jacobs, Z.; Roberts, R. G.; Hellstrom, J. C.; Gagan, M. K.; Hatcher, L. M. |journal= Proceedings of the National Academy of Sciences |date= dicembre 2010 |volume= 107 |pagina= 22157–22162 |doi=10.1073/pnas.1011073107}}</ref>. |

|||

La specie sopravvisse tuttavia in Tasmania: all'arrivo dei primi coloni europei sull'isola, l'animale sembrava essere più comune nel centro-nord dell'isola. Nonostante a causa della sua natura timida e delle abitudini notturne gli avvistamenti fossero rari, ben presto il tilacino guadagnò la fama di ladro di bestiame, e non tardarono ed essere introdotti sistemi di taglie sui capi uccisi: già nel [[1830]] la [[compagnia della Terra di Van Diemen]] introdosse le prime ricompense, mentre fra il [[1888]] ed il [[1909]] il governo tasmaniano pose una taglia di un [[dollaro australiano]] (circa 122,02 [[euro]] attuali) per ciascuna testa di adulto e dieci [[scellino|scellini]] per cucciolo, pagandone in totale 2184, sebbene si pensi che il numero di animali uccisi fosse ben più consistente.</br> |

|||

In Tasmania, dove il dingo non si era diffuso, il tilacino sopravvisse fino a circa il [[1930]]. La sua completa estinzione fu causata dalla spietata caccia messa in atto dagli allevatori, dalle taglie messe dal governo locale e, negli ultimi anni, dall'avidità dei giardini zoologici d'oltremare. L'ultimo avvistamento ufficiale di un tilacino in libertà risale al [[1932]], mentre Benjamin, l'ultimo tilacino, morì in cattività nello zoo di [[Hobart]] il 7 settembre del [[1936]]. Prima della sua morte fu realizzato un breve filmato in bianco e nero che lo ritrae mentre si aggirava per la sua gabbia. |

|||

Alla caccia spietata a cui i tilacini venivano sistematicamente sottoposti si sommava la [[competizione]] con i [[Canis familiaris|cani]] introdotti dall'uomo<ref name="Boyce">{{cite journal|journal=Environmental History|volume=11|issue=1|author=Boyce, James |title=Canine Revolution: The Social and Environmental Impact of the Introduction of the Dog to Tasmania|doi=10.1093/envhis/11.1.102|year=2006|url=https://web.archive.org/web/20090918111654/http://www.historycooperative.org/journals/eh/11.1/boyce.html|pages=102–129}}</ref>, la perdita del''[[habitat]]'', la sparizione di molte delle prede di questo animale (anch'esse cacciate dall'uomo e dai [[specie aliena|predatori introdotti]]) e un'epidemia di [[cimurro]]<ref>{{cita pubblicazione |url= http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=201212562;res=IELAPA |autore= Paddle, R. |anno= 2012 |titolo= The thylacine's last straw: Epidemic disease in a recent mammalian extinction |journal= Australian Zoologist |volume= 36 |numero= 1 |pagina= 75–92 |doi= 10.7882/az.2012.008}}</ref>. |

|||

Per la somma di tutte le cause summenzionate, il tilacino era diventato estremamente raro e già a partire dagli [[anni 1920|anni '20]] gli avvistamenti di questo animale erano divenuti un evento quasi eccezionale, tanto che già dal [[1901]] erano sorti comitati che chiedevano maggiore protezione per questa specie; accortasi di ciò, nel [[1928]] la commissione per la fauna nativa della Tasmania emise un apposito decreto di protezione di questi animali, proponendo l'istituzione di un'area protetta dove ospitarli fra i fiumi [[Arthur (Tasmania)|Arthur]] e [[Pieman]]<ref>{{cite web |url= http://www.nma.gov.au/collections/highlights/thylacine |title= Pelt of a thylacine shot in the Pieman River-Zeehan area of Tasmania in 1930: Charles Selby Wilson collection |publisher= National Museum of Australia, Canberra}}</ref>.</br> |

|||

Il tilacino è stato considerato in pericolo critico sino al [[1986]]. Si pensava ci fosse qualche esemplare rimasto vivo in Tasmania, ma successivamente, dato che in 50 anni non si è registrato alcun avvistamento confermato, è stato dichiarato estinto. |

|||

L'ultima uccisione di un tilacino selvatico avvenne nel [[1930]] a opera del fattore Wilf Batty nella porzione nord-orientale dell'isola: Batty sparò all'animale, probabilmente di sesso maschile, dopo averlo osservato aggirarsi per alcune settimane per la sua tenuta<ref>{{cite web |url= http://www.naturalworlds.org/thylacine/history/persecution/persecution_10.htm |title= HISTORY – PERSECUTION – (page 10) |publisher= The Thylacine Museum |year= 2006}}</ref>.</br> |

|||

L'ultimo tilacino in cattività, invece, rimase un esemplare di nome Benjamin: catturato nella Florentine Valley nel [[1933]] da tale Elias Churchill, venne ospitato allo [[zoo di Hobart]]. Il nome "Benjamin" venne assegnato all'animale solo nel maggio del [[1968]], quando il sedicente allora guardiano dello zoo Frank Darby dichiarò che lo staff era solito appellare familiarmente in tal modo l'esemplare, sebbene non esistano prove a riguardo e anzi la curatrice dello zoo all'epoca Alison Reid e il pubblicista dello stesso Michael Sharland abbiano sempre smentito tale affermazione e addirittura dichiarato di non ricordare Darby come membro dello staff dello zoo<ref name=Paddle/>. Lo stesso Darby ha inoltre sempre sostenuto che Benjamin era un maschio, mentre in base a quanto osservabile dalle foto dell'animale esso sarebbe stato in realtà una femmina: la questione è stata risolta solo recentemente, quando, dopo un'attenta analisi di un video risalente al [[1933]], in alcuni ''frame'' del terzo spezzone di riprese (previo ingrandimento e modifica di contrasto e esposizione) risulta chiaramente distinguibile lo [[scroto]]<ref>{{cita pubblicazione |autore= Sleightholme, S. |titolo= Confirmation of the gender of the last captive Thylacine |journal= Royal Zoological Society of NSW |numero= 4 |anno= 2011 |volume= 35 |pagina= 953–956 |doi= 10.7882/AZ.2011.047}}</ref>. |

|||

Benjamin morì il [[7 settembre]] [[1936]], rimanendo chiuso fuori dal suo alloggio per la notte e quindi patendo la grande [[escursione termica]] fra il giorno e la notte<ref name=Paddle/>: paradossalmente, 59 giorni prima della morte (il [[10 luglio]] [[1936]]) il governo tasmaniano decretò in maniera ufficiale lo ''status'' di [[specie a rischio|specie in pericolo di estinzione]] del tilacino. Tale ritardo è stato generalmente giustificato con difficoltà di carattere politico che provocavano il continuo slittamento del provvedimento<ref name=Paddle/>.</br> |

|||

Benjamin fu l'ultimo esemplare di tilacino ufficialmente osservato: sebbene si creda che la specie possa essere sopravvissuta nelle aree più remote dell'entroterra tasmaniano fino agli [[anni 1960|anni '60]], e nonostante gli avvistamenti, le osservazioni di impronte e feci ascrivibili all'animale e l'ascolto di vocalizzazioni compatibili con quelle del tilacino, tutte le ricerche volte all'osservazione di eventuali animali superstiti, nonostante il consistente dispiego di mezzi, si sono sempre risolte in insuccessi<ref>{{Cita pubblicazione |autore= Andy Park |titolo= Tasmanian tiger – extinct or merely elusive? |journal= Australian Geographic |volume= 1 |numero= 3 |pagina= 66–83 |date= Luglio 1986}}</ref>. Nonostante ciò, la specie è stata dichiarata [[estinzione|estinta]] dallo [[IUCN]] solo nel [[1982]] e dal governo della Tasmania nel [[1986]]: questo perché gli standard internazionali impongono che, per poter sancire in maniera ufficiale l'estinzione di una specie, devono passare 50 anni dall'ultimo avvistamento confermato. Solo nel [[2013]], inoltre, il tilacino è stato rimosso dall'appendice I della [[CITES]]<ref>{{cite web |url= http://www.cites.org/sites/default/files/eng/notif/2013/E-Notif-2013-012.pdf |title= Amendments to appendices I and II of the Convention |date= 19/04/2013 |publisher= Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora}}</ref>- |

|||

== Ipotesi di clonazione == |

== Ipotesi di clonazione == |

||

Versione delle 22:21, 26 gen 2016

| Lupo marsupiale della Tasmania | |

|---|---|

| |

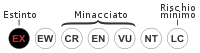

| Stato di conservazione | |

Estinto (1936)[1] | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Classe | Mammalia |

| Infraclasse | Metatheria |

| Superordine | Australidelphia |

| Ordine | Dasyuromorphia |

| Famiglia | Thylacinidae |

| Genere | Thylacinus |

| Specie | T. cynocephalus |

| Nomenclatura binomiale | |

| Thylacinus cynocephalus Harris, 1808 | |

Il tilacino (Thylacinus cynocephalus Harris, 1808), noto anche coi nomi di lupo marsupiale, tigre della Tasmania o lupo della Tasmania, è un marsupiale carnivoro etinto vissuto in Australia, Tasmania e Nuova Guinea[2].

Estintosi durante la prima metà del XX secolo, il tilacino rappresentava l'ultima specie vivente della famiglia Thylacinidae, nonché il marsupiale carnivoro di maggiori dimensioni, e, fino a circa 3500 anni fa (data stimata dell'arrivo del dingo in Australia) anche il predatore oceaniano di maggiori dimensioni in assoluto[3].

Il tilacino era un predatore alfa, cioè si poneva all'apice della catena alimentare, non avendo alcun predatore in natura. Dopo la sua estinzione in Australia è sopravvissuto in Tasmania fino agli anni '30, insieme ad altre specie endemiche come il diavolo di Tasmania.

Pur somigliando in maniera impressionante a un cane, specialmente per quanto concernente la conformazione del cranio, il tilacino in quanto marsupiale era solo molto lontanamente imparentato con questi animali, ai quali rassomigliava per un mirabile fenomeno di convergenza evolutiva: i suoi parenti più prossimi, anch'essi abbastanza distanti filogeneticamente, sono considerati il già citato diavolo orsino e il numbat.

Probabilmente scomparso in in Australia continentale già prima dell'arrivo dei coloni europei, il tilacino sopravviveva però in Tasmania: la caccia spietata (favorita anche dal sistema di taglie sugli animali uccisi) a cui questi animali vennero sottoposti, combinata con l'alterazione dell'habitat e la competizione col dingo furono causa della sua estinzione ufficializzata nel 1936, anno in cui la specie venne dichiarata protetta dal governo australiano.

Grazie alla presenza di un gran numero di resti ben conservati, il tilacino è però una delle specie candidate per la clonazione[4].

Descrizione

Dimensioni

I dati sulle dimensioni di questi animali sono piuttosto variabili, in virtù del fatto che la maggior parte degli esemplari consevati sono cuccioli e si dispone solo di animali impagliati, scheletri e fotografie in bianco e nero per estrapolare i dati.

Si stima che un esemplare maturo misurasse circa 100-130 cm di lunghezza, cui vanno sommati 50-65 cm di coda: ne risulta che i tilacini di maggiori dimensioni fossero lunghi anche due metri[5]. L'altezza alla spalla raggiungeva i 60 cm, mentre il peso si attestava attorno ai 20-30 kg.[5].

Il dimorfismo sessuale in questa specie era piuttosto evidente, in quanto i maschi erano visibilmente più grossi e robusti rispetto alle femmine a parità d'età[6].

Aspetto

Come intuibile dal nome comune, il lupo marsupiale somigliava nel suo quarto anteriore ad un grosso cane a pelo corto, con piccole orecchie appuntite: la parte posteriore del corpo si incurvava bruscamente verso il basso, con una coda lunga e spessa che si estendeva dal corpo come quella dei canguri. Questo strano effetto di gibbosità ha fatto sì che molti dei primi europei a vedere questo animale lo abbiano paragonato alle iene piuttosto che ai cani, anche in virtù dell'inusuale capacità di spalancare le fauci del tilacino, fino a oltre 120 gradi[7]. Le mascelle erano muscolose ma non eccezionalmente forti, ed ospitavano 46 denti[8].

Il pelo era denso e soffice, lungo circa 15 mm: il colore seguiva le varie tonalità del fulvo, dal crema al bruno scuro, mantenendosi pià chiara sul ventre rispetto al dorso[9]. Sulla parte posteriore del dorso era presente una caratteristica tigratura (da cui l'altro nome comune di "tigre marsupiale" con cui questo animale è conosciuto), ben marcata e nera nei giovani, più sbiadita man mano che l'animale invecchiava[10]: la tigratura dorsale aveva verosimilmente funzione mimetica per l'animale, ma si pensa che potesse anche essere utilizzata dai vari esemplari a fini identificativi[11]. Nei giovani, inoltre, era presente un pennacchio di peli più lunghi sulla punta della coda, che spariva con l'età adulta.

Le zampe posteriori presentano quattro dita, mentre le zampe anteriori sono munite di cinque dita (quattro che poggiano sul terreno e uno laterale, che consente all'animale di trattenere e maneggiare il cibo): ciascun dito è munito di robusti artigli non retrattili[12]. La zampa poggia su un cuscinetto carnoso trilobato, caratteristica questa che (assieme al fatto che le orme sono poste in due linee quasi parallele) permetteva di distinguere piuttosto facilmente le tracce di tilacino da quelle di altri animali, come cani, volpi o diavoli della Tasmania[13].

Il tilacino rappresenta una delle due specie di marsupiali (l'altra è lo yapok) e l'unica di marsupiale australiano in cui ambedue i sessi sono provvisti di marsupio: questa tasca, rivolta all'indietro, alloggiava quattro capezzoli e serviva per l'allevamento della prole, nel maschio essa funge da borsa scrotale.

Biologia

Si conosce molto poco riguardo alle abitudini del tilacino: la maggior parte dei dati sono stati ottenuti da animali in cattività o da testimonianze aneddotiche dei coloni, risalenti perlopiù alla prima metà del XX secolo (quando il destino della specie era già segnato e non ne rimanevano che pochi esemplari), le quali a volte risultano anche atipiche (ad esempio la maggior parte degli avvistamenti e delle osservazioni di tilacini sono state fatte di giorno).

Molto verosimilmente il tilacino era un animale dalle abitudini principalmente crepuscolari e notturne, che durante il giorno si riposava in cavità degli alberi o delle rocce, che esso stesso provvedeva a foderare con erba secca, muschio e fronde di felci. Mentre durante il giorno i tilacini preferivano rifugiarsi in aree collinari e ben ricoperte da vegetazione, durante le ore di attività essi tendevano a spostarsi in aree prative o cespugliose.

Tutti coloro che hanno lasciato testimonianze sul comportamento del tilacino lo definiscono un animale estremamente timido e riservato, con forte tendenza a evitare il contatto con l'uomo, pur mostrando di tanto in tanto curiosità[14]: tuttavia, ai tempi delle persecuzioni nei suoi confronti il tilacino veniva descritto come animale aggressivo e pericoloso[15].

Poco si conosce sulle abitudini sociali del tilacino: la maggior parte degli avvistamenti si riferiscono a singoli animali, tuttavia in cattività coppie o gruppi familiari di tilacini convivevano senza problemi. Probabilmente, lo scarso numero di animali allo stato selvatico rimasti ai tempi delle osservazioni condotte faceva sì che essi si muovessero perlopiù isolati, fatto questo che alterava i loro comportamenti.

Questo animale presentava un'andatura abbastanza goffa, che lo rendeva piuttosto lento in corsa: tuttavia, specie in cattività, sono stati osservati più volte tilacini muoversi saltellando sulle zampe posteriori, in maniera simile ai canguri. Si ritiene che quest'andatura servisse all'animale per allontanarsi velocemente in caso di pericolo[16]. La coda lunga e forte, oltre che per bilanciare l'animale durante la corsa e il salto, risultava utile anche come "terza gamba" per poggiarvi il peso, permettendo ai tilacini di rimanere sulle zampe posteriori per brevi periodi.

Sono state descritte numerose vocalizzazioni per il tilacino, fra cui ringhi e soffi (spesso preceduti da sbadigli) quando l'animale era agitato, sospiri o abbaii (questi ultimi specialmente durante la caccia) per tenersi in contatto fra membri dello stesso gruppo ed un lungo e lamentoso latrato, probabilmente emesso per l'identificazione a distanza. Mancano però studi approfonditi condotti in merito[11].

Esiste inoltre discordia riguardo all'odore emesso dall'animale in vita: mentre alcuni descrivono i tilacini come animali dal caratteristico forte odore muschiato, altri parlano genericamente e in maniera neutra di un odore di animale, mentre altri non parlano di alcun odore in particolare: è possibile che, similmente al diavolo della Tasmania, anche il tilacino possedesse delle ghiandole odorifere che secernessero sostanze odorose quando l'animale era eccitato o agitato[11].

Alimentazione

Il tilacino era un superpredatore, esclusivamente carnivoro. Il suo stomaco poteva estendersi, per permettere all'animale di mangiare grandi quantità di carne in una sola volta: questo era probabilmente il risultato di un adattamento ai periodi in cui il cibo era scarso o introvabile. Per lo stesso motivo, similmente al diavolo orsino, il tilacino utilizzava probabilmente la grossa coda come deposito di grasso durante i periodi di abbondanza di cibo.

I primi studi su questo animale riportavano che esso si servisse per cacciare principalmente dell'olfatto: recenti analisi della struttura cerebrale, tuttavia, dimostrerebbero che il bulbo olfattivo non è particolarmente sviluppato nel tilacino, e che quindi l'odorato non avesse un ruolo particolarmente importante nella caccia, mentre l'animale verosimilmente si serviva perlopiù della vista e dell'udito.

Sebbene il tilacino venga generalmente visto come il corrispettivo marsupiale dei canidi, uno studio recente suggerirebbe che in realtà si trattava perlopiù di un predatore d'attesa come i felidi piuttosto che di un cacciatore attivo: anche le osservazioni condotte in cattività e le testimonianze di cacciatori dell'epoca sembrerebbero suggerire che era compito di alcuni membri del gruppo scegliere una preda e condurla in direzione di un altro individuo in agguato[17]. In questo senso, basandosi sulle presunte modalità di caccia, piuttosto che "lupo marsupiale" sarebbe più appropriato per il tilacino il nome comune di "tigre della Tasmania".

Nonostante gli studi sugli esemplari conservati forniscano sempre più indizi sulla tipologia di dieta del tilacino, essa rimane oggetto di accesi dibattiti nella comunità scientifica. Fra le prede del tilacino probabilmente figuravano canguri, wallaby, vombati ed altri piccoli vertebrati, fra cui anche rettili e uccelli. Alcuni studiosi hanno suggerito che nel range di possibili prede di questo animale vi fosse anche l'emù della Tasmania: si è addirittura supposto che l'abilità al salto dei tilacini fosse utile a questi animali per azzannare gli emù al collo, e che l'estinzione degli emù della Tasmania attorno alla metà del XIX secolo abbia dato inizio al fatale declino della popolazione di lupi marsupiali[11].

Fra i coloni europei, invece, il tilacino godeva della triste fama di implacabile predone di pollame e greggi, particolarmente sensibile all'odore del sangue: lo stesso Michael Sharland, illustre naturalista, sosteneva che animali che rifiutavano il cibo, anche vivo, acquistavano immediatamente appetito annusando del sangue[11]. Gli esemplari in cattività accettavano senza problemi una gran varietà di cibi, dal coniglio al wallaby, al pollame, passando per la carne di manzo, pecora e cavallo[11].

Uno studio recente ha dimostrato tramite analisi computerizzate che le mascelle del tilacino erano sorprendentemente molto più deboli di quanto ci si aspettasse, al punto che se empiricamente si suppone un animale carnivoro in grado di sopraffare prede più o meno del suo stesso peso, un tilacino adulto del peso di 30 kg difficilmente era in grado di aver ragione di prede più pesanti di 5 kg[18]: per questo motivo, il target di prede papabili per il tilacino si restringeva a piccoli animali come bandicoot e possum (scagionandoli dunque dalle accuse di essere decimatori di pecore), cosa che li rendeva molto suscettibili a cambiamenti ambientali anche minimi oltre a metterli in competizione diretta con altri predatori, come i dasiuri e il diavolo della Tasmania[19][20].

Riproduzione

In base alle osservazioni fatte sugli esemplari catturati (specialmente femmine con piccoli) si pensa che non vi fosse una stagione riproduttiva ben definita, ma che i tilacini fossero in grado di riprodursi durante tutto l'arco dell'anno, sebbene vi fosse un picco delle nascite fra l'inverno e la primavera australi. Il numero di cuccioli andava dai due ai quattro: come in tutti i marsupiali, anche nel tilacino i neonati erano molto poco sviluppati, ciechi e nudi, e la madre li ospitava per più di tre mesi nel marsupio, continuando a prendersene cura fino a quando non avessero raggiunto la maturità. Una volta lasciato il marsupio, i cuccioli erano soliti aspettare che la madre tornasse dalle battute di caccia nascosti fra la vegetazione o nelle tane[11].

È noto un unico caso di riproduzione in cattività per questa specie, avvenuto nel 1899 nello zoo di Melbourne[11].

La speranza di vita di questi animali allo stato selvatico era di circa 5-7 anni, mentre in cattività difficilmente i tilacini superavano i nove anni d'età.

Distribuzione e habitat

Inizialmente considerato una specie endemica della Tasmania, in base alle pitture rupestri si è ipotizzato che l'areale del tilacino, almeno fino a tempi preistorici, si estendesse anche al resto dell'Australia e alla Nuova Guinea[11]. La prova inconfutabile dell'esistenza di questo animale in Australia fino a tempi relativamente recenti è stata il ritrovamento di una carcassa mummificata di tilacino in una caverna della piana di Nullarbor nel 1990, datata a circa 3300 anni fa[21].

Si pensa che il tilacino in Australia abitasse di preferenza le foreste secche di eucalipto, le aree cespugliose e le praterie erbose, mentre le popolazioni tasmaniane prediligevano le lande costiere, scelte in seguito anche dai coloni europei per pascolare il bestiame[22].

L'estinzione

Si stima che il tilacino sia quasi completamente scomparso dall'Australia continentale almeno 2000 anni fa, e probabilmente ancora prima dalla Nuova Guinea; vengono tuttavia considerate attendibili testimonianze di avvistamenti di questi animali in Australia Meridionale (Monti Flinders) e Nuovo Galles del Sud (Blue Mountains) sia da parte di aborigeni australiani che di coloni europei fino al 1830[11].

Fra le cause della scomparsa del tilacino dall'Australia continentale (ed in seguito della sua completa estinzione) la più citata e generalmente considerata attendibile è l'arrivo del dingo al seguito dell'uomo: tuttavia, specialmente negli ultimi anni uesta ipotesi ha perso molta della sua centralità, in quanto si pensa che le due specie non competessero attivamente fra loro (sia perché i dingo sono animali diurni mentre i tilacini erano prevalentemente notturni, sia perché il target di prede era probabilmente diverso nelle due specie[23]), e che in caso di scontri il tilacino, più grosso e forte, avrebbe probabilmente avuto la meglio[24].

Assieme all'arrivo del dingo, anche la presenza umana fu determinante per la scomparsa del tilacino dall'Australia, così come più in generale per l'estinzione di circa il 90% della megafauna australiana nel tardo Quaternario[25]. Non in maniera diretta, ossia attraverso la caccia, quanto piuttosto si pensa per i cambiamenti effettuati sull'ecosistema australiano, ai quali il tilacino mostrava una particolare vulnerabilità[26]: ne è la prova il fatto che per un buon lasso di tempo, vale a dire finché tali cambiamenti non avvennero, il tilacino continuò a sopravvivere accanto all'uomo, mentre altre specie, cacciate attivamente, andavano incontro all'estinzione una dopo l'altra[27].

La specie sopravvisse tuttavia in Tasmania: all'arrivo dei primi coloni europei sull'isola, l'animale sembrava essere più comune nel centro-nord dell'isola. Nonostante a causa della sua natura timida e delle abitudini notturne gli avvistamenti fossero rari, ben presto il tilacino guadagnò la fama di ladro di bestiame, e non tardarono ed essere introdotti sistemi di taglie sui capi uccisi: già nel 1830 la compagnia della Terra di Van Diemen introdosse le prime ricompense, mentre fra il 1888 ed il 1909 il governo tasmaniano pose una taglia di un dollaro australiano (circa 122,02 euro attuali) per ciascuna testa di adulto e dieci scellini per cucciolo, pagandone in totale 2184, sebbene si pensi che il numero di animali uccisi fosse ben più consistente.

Alla caccia spietata a cui i tilacini venivano sistematicamente sottoposti si sommava la competizione con i cani introdotti dall'uomo[28], la perdita delhabitat, la sparizione di molte delle prede di questo animale (anch'esse cacciate dall'uomo e dai predatori introdotti) e un'epidemia di cimurro[29].

Per la somma di tutte le cause summenzionate, il tilacino era diventato estremamente raro e già a partire dagli anni '20 gli avvistamenti di questo animale erano divenuti un evento quasi eccezionale, tanto che già dal 1901 erano sorti comitati che chiedevano maggiore protezione per questa specie; accortasi di ciò, nel 1928 la commissione per la fauna nativa della Tasmania emise un apposito decreto di protezione di questi animali, proponendo l'istituzione di un'area protetta dove ospitarli fra i fiumi Arthur e Pieman[30].

L'ultima uccisione di un tilacino selvatico avvenne nel 1930 a opera del fattore Wilf Batty nella porzione nord-orientale dell'isola: Batty sparò all'animale, probabilmente di sesso maschile, dopo averlo osservato aggirarsi per alcune settimane per la sua tenuta[31].

L'ultimo tilacino in cattività, invece, rimase un esemplare di nome Benjamin: catturato nella Florentine Valley nel 1933 da tale Elias Churchill, venne ospitato allo zoo di Hobart. Il nome "Benjamin" venne assegnato all'animale solo nel maggio del 1968, quando il sedicente allora guardiano dello zoo Frank Darby dichiarò che lo staff era solito appellare familiarmente in tal modo l'esemplare, sebbene non esistano prove a riguardo e anzi la curatrice dello zoo all'epoca Alison Reid e il pubblicista dello stesso Michael Sharland abbiano sempre smentito tale affermazione e addirittura dichiarato di non ricordare Darby come membro dello staff dello zoo[11]. Lo stesso Darby ha inoltre sempre sostenuto che Benjamin era un maschio, mentre in base a quanto osservabile dalle foto dell'animale esso sarebbe stato in realtà una femmina: la questione è stata risolta solo recentemente, quando, dopo un'attenta analisi di un video risalente al 1933, in alcuni frame del terzo spezzone di riprese (previo ingrandimento e modifica di contrasto e esposizione) risulta chiaramente distinguibile lo scroto[32].

Benjamin morì il 7 settembre 1936, rimanendo chiuso fuori dal suo alloggio per la notte e quindi patendo la grande escursione termica fra il giorno e la notte[11]: paradossalmente, 59 giorni prima della morte (il 10 luglio 1936) il governo tasmaniano decretò in maniera ufficiale lo status di specie in pericolo di estinzione del tilacino. Tale ritardo è stato generalmente giustificato con difficoltà di carattere politico che provocavano il continuo slittamento del provvedimento[11].

Benjamin fu l'ultimo esemplare di tilacino ufficialmente osservato: sebbene si creda che la specie possa essere sopravvissuta nelle aree più remote dell'entroterra tasmaniano fino agli anni '60, e nonostante gli avvistamenti, le osservazioni di impronte e feci ascrivibili all'animale e l'ascolto di vocalizzazioni compatibili con quelle del tilacino, tutte le ricerche volte all'osservazione di eventuali animali superstiti, nonostante il consistente dispiego di mezzi, si sono sempre risolte in insuccessi[33]. Nonostante ciò, la specie è stata dichiarata estinta dallo IUCN solo nel 1982 e dal governo della Tasmania nel 1986: questo perché gli standard internazionali impongono che, per poter sancire in maniera ufficiale l'estinzione di una specie, devono passare 50 anni dall'ultimo avvistamento confermato. Solo nel 2013, inoltre, il tilacino è stato rimosso dall'appendice I della CITES[34]-

Ipotesi di clonazione

Nel 1999 il professor Mike Archer, dell'Australian Museum di Sydney, annunciò pubblicamente l'avvio di un progetto di clonazione del Thylacinus.[35] L'intenzione era quella di utilizzare campioni di DNA prelevati da reperti anatomici di cuccioli di tilacino conservati in etanolo, per arrivare a riprodurre il tilacino, salvandolo così dall'estinzione. Il progetto, sottoposto al vaglio di esperti biologi molecolari, è stato severamente criticato e giudicato irrealizzabile.[36] Alla fine del 2002 i ricercatori ottennero il primo successo: si riuscì ad estrarre un campione di DNA dai resti di un esemplare.[37]

Il 15 febbraio 2005 il progetto fu abbandonato, in quanto il materiale genetico recuperato fu giudicato troppo danneggiato per poter essere utilizzato.[38][39]

Tuttavia, nel maggio 2005 il professor Micheal Archer, della University of New South Wales, già direttore dell'Australian Museum e biologo evoluzionista, annunciò che il progetto sarebbe stato portato avanti da un gruppo di università interessate e da un centro di ricerca.[40]

Nel 2008 i ricercatori Andrew J. Pask e Marilyn B. Renfree dell'università del Melbourne e Richard R. Behringer dell'università del Texas hanno annunciato di aver isolato dalla pelliccia di un esemplare adulto e dal corpo di alcuni piccoli, tutti conservati sotto etanolo, il gene Col2A1 che ha il compito di assemblare la proteina che forma ossa e cartilagini del tilacino. Il gene è stato impiantato in alcuni topi di laboratorio e risulta funzionante.[41] La ricerca ha rianimato la speranza di ricreare un giorno una popolazione di tilacini.[42][43] Quello stesso anno, un altro gruppo di ricercatori sequenziò con successo il DNA mitocondriale del tilacino a partire da due esemplari conservati in museo. Il loro successo apre la prospettiva del sequenziamento completo del DNA nucleare di questo animale a partire da esemplari da museo. Il loro risultato è stato pubblicato sulla rivista Genome Research nel 2009.

Presunti avvistamenti

Benché l'animale sia considerato estinto a tutti gli effetti dalla comunità scientifica, sono stati dichiarati diversi avvistamenti nel corso degli anni. Alcuni di questi sarebbero documentati anche da presunte foto le quali comunque non sono state ritenute attendibili dalla maggior parte degli esperti.

Nella cultura di massa

Nell'anime Flo, la piccola Robinson, l'isola deserta è popolata da numerosi gruppi di tilacini, che aggrediscono e minacciano più volte la famiglia Robinson.

Nel fumetto Allen, parodia del film Alien scritta da Leo Ortolani, il tilacino si ritiene estinto a causa del suo bizzarro stile di guida.

Una ricostruzione di tilacino è presente al Parco Natura Viva.

Ty, protagonista del videogioco Ty la tigre della Tasmania, e Tiny Tiger, personaggio della serie videoludica Crash Bandicoot sono tilacini.

Nel film The Hunter, il tilacino è l'animale protagonista ricercato dai mercenari per conto di una multinazionale.

Note

- ^ (EN) Thylacinus cynocephalus, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020.

- ^ (EN) D.E. Wilson e D.M. Reeder, Thylacinus cynocephalus, in Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference, 3ª ed., Johns Hopkins University Press, 2005, ISBN 0-8018-8221-4.

- ^ Letnic, M.; Fillios, M.; Crowther; M. S., Could Direct Killing by Larger Dingoes Have Caused the Extinction of the Thylacine from Mainland Australia?, vol. 7, n. 5, 2012, p. e34877, DOI:10.1371/journal.pone.0034877.

- ^ True or False? Extinction Is Forever smithsonianmag.com

- ^ a b Sally Bryant and Jean Jackson Threatened Species Unit, Parks and Wildlife Service, Tasmania, Tasmania's Threatened Fauna Handbook (PDF), Bryant and Jackson, 1999, pp. 190–193, ISBN 0-7246-6223-5.

- ^ Jones, Menna, [2569:CDIADC2.0.CO;2 Character displacement in Australian dasyurid carnivores: size relationships and prey size patterns], vol. 78, n. 8, 1997, p. 2569–2587, DOI:10.1890/0012-9658(1997)078[2569:CDIADC]2.0.CO;2.

- ^ AFP, Extinct Thylacine May Live Again, su animal.discovery.com, Discovery Channel, 21/10/2003 (archiviato dall'url originale l'8 ottobre 2012).

- ^ Australia's Thylacine: What did the Thylacine look like?, su australianmuseum.net.au, Australian Museum, 1999 (archiviato dall'url originale il 24 ottobre 2009).

- ^ Guiler, Eric, Profile – Thylacine, su zoo.utas.edu.au, Zoology Department, University of Tasmania, 2006.

- ^ Dixon, Joan, 20 (PDF), in Fauna of Australia, 1b, Australian Biological Resources Study (ABRS) (archiviato dall'url originale l'8 gennaio 2009).

- ^ a b c d e f g h i j k l m Paddle, Robert, The Last Tasmanian Tiger: the History and Extinction of the Thylacine, Cambridge University Press, 2000, ISBN 978-0-521-53154-2.

- ^ Wildlife of Tasmania: Mammals of Tasmania: Thylacine, or Tasmanian tiger, Thylacinus cynocephalus, su parks.tas.gov.au, Parks and Wildlife Service, Tasmania, 2006.

- ^ Foot cast of a freshly dead thylacine: Thylacine, or Tasmanian tiger, Thylacinus cynocephalus, su collections.museumvictoria.com.au, Victoria Museum, Victoria, 2015.

- ^ Heberle, G., Reports of alleged thylacine sightings in Western Australia (PDF), 1977, p. 46.

- ^ Australian Geographic

- ^ Tasmanian Tiger, su portal.archives.tas.gov.au, Archives Office of Tasmania, 1930.

- ^ Figueirido, B.; Janis, C. M., The predatory behaviour of the thylacine: Tasmanian tiger or marsupial wolf?, vol. 7, n. 6, 2011, p. 937, DOI:10.1098/rsbl.2011.0364.

- ^ Attard, M. R. G.; Chamoli, U.; Ferrara, T. L.; Rogers, T. L.; Wroe, S., Skull mechanics and implications for feeding behaviour in a large marsupial carnivore guild: The thylacine, Tasmanian devil and spotted-tailed quoll, vol. 285, n. 4, 2011, p. 292, DOI:10.1111/j.1469-7998.2011.00844.x.

- ^ Science Daily, 1/09/2011

- ^ ABC Science, 1/09/2011

- ^ Mummified thylacine has national message, su nma.gov.au, National Museum of Australia, Canberra, 16/06/2004.

- ^ Australia's Thylacine: Where did the Thylacine live?, su amonline.net.au, Australian Museum, 1999 (archiviato dall'url originale il 2 June 2009).

- ^ Tiger's demise: dingo did do it – National – smh.com.au, in Sydney Morning Herald, 6/09/2007.

- ^ Introducing the Thylacine, su naturalworlds.org, The Thylacine Museum.

- ^ Johnson, C. N. & Wroe, S., Causes of Extinction of Vertebrates during the Holocene of Mainland Australia: Arrival of the Dingo, or Human Impact?, vol. 13, Settembre 2003, p. 941–948, DOI:10.1191/0959683603hl682fa.

- ^ Menzies, B. R.; Renfree, M. B.; Heider, T.; Mayer, F.; Hildebrandt, T. B.; Pask, A. J., Limited Genetic Diversity Preceded Extinction of the Tasmanian Tiger, vol. 7, n. 4, 18/04/2012, p. e35433, DOI:10.1371/journal.pone.0035433.

- ^ Prideaux, G. J.; Gully, G. A.; Couzens, A. M. C. ; Ayliffe, L. K.; Jankowski, N. R.; Jacobs, Z.; Roberts, R. G.; Hellstrom, J. C.; Gagan, M. K.; Hatcher, L. M., Timing and dynamics of Late Pleistocene mammal extinctions in southwestern Australia, vol. 107, p. 22157–22162, DOI:10.1073/pnas.1011073107.

- ^ Boyce, James, Canine Revolution: The Social and Environmental Impact of the Introduction of the Dog to Tasmania, in Environmental History, vol. 11, n. 1, 2006, pp. 102–129, DOI:10.1093/envhis/11.1.102 (archiviato dall'url originale il 18 settembre 2009).

- ^ Paddle, R., The thylacine's last straw: Epidemic disease in a recent mammalian extinction, vol. 36, n. 1, 2012, p. 75–92, DOI:10.7882/az.2012.008.

- ^ Pelt of a thylacine shot in the Pieman River-Zeehan area of Tasmania in 1930: Charles Selby Wilson collection, su nma.gov.au, National Museum of Australia, Canberra.

- ^ HISTORY – PERSECUTION – (page 10), su naturalworlds.org, The Thylacine Museum, 2006.

- ^ Sleightholme, S., Confirmation of the gender of the last captive Thylacine, vol. 35, n. 4, 2011, p. 953–956, DOI:10.7882/AZ.2011.047.

- ^ Andy Park, Tasmanian tiger – extinct or merely elusive?, vol. 1, n. 3, p. 66–83.

- ^ Amendments to appendices I and II of the Convention (PDF), su cites.org, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 19/04/2013.

- ^ Julia Leigh, Back from the dead, su guardian.co.uk, The Guardian, 30 maggio 2002. URL consultato il 16 dicembre 2007.

- ^ Wayne Miller, Tasmanian tiger clone a fantasy: scientist, su theage.com.au, Melbourne Age, 22.08.2002. URL consultato il 16 dicembre 2007.

- ^ Attempting to make a genomic library of an extinct animal, su amonline.net.au, Australian Museum, 1999. URL consultato il 22 novembre 2006.

- ^ Museum ditches thylacine cloning project, su abc.net.au, ABC News Online, 15 febbraio 2005. URL consultato il 22 novembre 2006.

- ^ Deborah Smith, Tassie tiger cloning 'pie-in-the-sky science', Sydney Morning Herald, 17 febbraio 2005. URL consultato il 22 novembre 2006.

- ^ Judy Skatssoon, Thylacine cloning project dumped, su abc.net.au, ABC Science Online, 15 febbraio 2005. URL consultato il 22 novembre 2006.

- ^ Elena Dusi, "Resuscita" la tigre della Tasmania ma adesso è nel corpo di un topo, su repubblica.it, la Repubblica, 20 maggio 2008. URL consultato il 20 maggio 2008.

- ^ Pask A. J., Behringer R. R., Renfree M. B., Resurrection of DNA function in vivo from an extinct genome, in PLoS ONE, vol. 3, n. 5, 2008, pp. e2240, DOI:10.1371/journal.pone.0002240.

- ^ (EN) Katharine Sanderson, Tasmanian tiger gene lives again, su nature.com, Nature News, 20 maggio 2008. URL consultato il 13 settembre 2011.

Altri progetti

Wikiquote contiene citazioni di o su Thylacinus cynocephalus

Wikiquote contiene citazioni di o su Thylacinus cynocephalus Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Thylacinus cynocephalus

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Thylacinus cynocephalus Wikispecies contiene informazioni su Thylacinus cynocephalus

Wikispecies contiene informazioni su Thylacinus cynocephalus

Collegamenti esterni

- The Thylacine Museum, su naturalworlds.org.

- Magnificent Survivor - Continued Existence of the Tasmanian Tiger, su users.bigpond.com.

- The International Thylacine Specimen Database [ITSD]

| Controllo di autorità | LCCN (EN) sh92002353 · GND (DE) 4490550-6 · J9U (EN, HE) 987007556102705171 |

|---|