Spedizioni celtiche nei Balcani: differenze tra le versioni

template citazione; elimino parametri vuoti; prefisso " pp." ridondante |

|||

| Riga 203: | Riga 203: | ||

=== Fonti secondarie === |

=== Fonti secondarie === |

||

* {{cita libro|cognome= Debrunner|nome= Albert |wkautore=Albert Debrunner|coautori= Anton Scherer |

* {{cita libro|cognome= Debrunner|nome= Albert |wkautore=Albert Debrunner|coautori= Anton Scherer|titolo= Storia della lingua greca|anno= 1969|editore= [[Gaetano Macchiaroli editore]]|id=</small>|pagine= par. 125, p. 79 |cid=Debrunner 1969}} |

||

* {{cita libro| Alexander | Demandt| wkautore= Alexander Demandt| I Celti| 2003| [[Il Mulino]]| Bologna|ISBN=88-15-09306-0 |cid=Demandt 2003 }} |

* {{cita libro| Alexander | Demandt| wkautore= Alexander Demandt| I Celti| 2003| [[Il Mulino]]| Bologna|ISBN=88-15-09306-0 |cid=Demandt 2003 }} |

||

* {{cita libro| Christiane| Eluère|I Celti, barbari d'occidente|1984| Universale Electa/Gallimard |ISBN=88-16-43628-X |cid=Eluère 1984}} |

* {{cita libro| Christiane| Eluère|I Celti, barbari d'occidente|1984| Universale Electa/Gallimard |ISBN=88-16-43628-X |cid=Eluère 1984}} |

||

* {{cita libro |nome=Venceslas |cognome=Kruta |wkautore=Venceslas Kruta |curatore=Giovanni Pugliese Carratelli |titolo=Mondo greco e mondo celtico: incontro di due culture | |

* {{cita libro |nome=Venceslas |cognome=Kruta |wkautore=Venceslas Kruta |curatore=Giovanni Pugliese Carratelli |titolo=Mondo greco e mondo celtico: incontro di due culture |collana=I Greci in Occidente |anno= 1996 |editore= Bompiani |ISBN=88-452-2821-5 |pp=585-590 |cid=Kruta 1996}} |

||

* {{cita libro| Venceslas| Kruta| La grande storia dei Celti. La nascita, l'affermazione e la decadenza| 2004| [[Newton & Compton]]| Roma |ISBN=88-8289-851-2 | cid=Kruta 2004}} |

* {{cita libro| Venceslas| Kruta| La grande storia dei Celti. La nascita, l'affermazione e la decadenza| 2004| [[Newton & Compton]]| Roma |ISBN=88-8289-851-2 | cid=Kruta 2004}} |

||

* {{cita libro| Venceslas| Kruta | I Celti e il Mediterraneo| 2004| [[Jaca Book]]| Milano |ISBN=88-16-43628-X |cid=Kruta 2004b }} |

* {{cita libro| Venceslas| Kruta | I Celti e il Mediterraneo| 2004| [[Jaca Book]]| Milano |ISBN=88-16-43628-X |cid=Kruta 2004b }} |

||

Versione delle 03:11, 28 set 2014

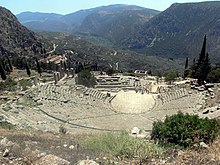

Template:Avvisounicode Le spedizioni celtiche in Grecia e nella penisola balcanica furono una serie di movimenti geopolitici e militari[definizione poco chiara], ben attestati da fonti greche e confermati dai ritrovamenti archeologici, che, tra l'ultimo scorcio del IV e i primi decenni del III secolo a.C., determinarono la penetrazione di ondate di Celti nella Penisola balcanica fino al cuore della Grecia[da dove?], a lambire le porte del centro del panellenismo, il recinto sacro di Delfi.

Il retroterra storico che favorì le invasioni celtiche nella penisola va ricercato nel mutato quadro degli equilibri europei: la civiltà celtica, al suo apogeo, sperimentava una fase di larghissima espansione proprio mentre sul territorio italiano si registrava l'ascesa politica di Roma; più vulnerabile era quindi il mondo ellenico, alle prese con la problematica e confusa successione ad Alessandro Magno.

Le incursioni nella penisola balcanica, potenzialmente destabilizzanti, sortirono conseguenze politiche effimere: le egemonie spesso non si consolidarono o addirittura, come nel caso di Delfi e del Regno di Macedonia, non si concretizzarono neppure; laddove presero piede, come nel regno di Tylis o in Tracia, furono di breve o brevissima durata.

L'unico effetto duraturo fu l'enclave dei Galati negli altopiani dell'Anatolia centrale; ma la vicenda di questo popolo, pur importante ed emblematica, ebbe un peso abbastanza marginale nella successiva storia del Mediterraneo.

L'effetto perturbativo generato da quelle invasioni ebbe un ruolo nel condizionare le dinamiche politiche che erano in atto in quel nascente aggregato politico culturale che sarà il mondo ellenistico.

Importantissime e durature furono invece le conseguenze culturali. I rapporti che i Celti instaurarono con il Mediterraneo, e gli interscambi che ne derivarono, aprirono la Cultura di La Tène all'assimilazione selettiva e alla rielaborazione, mai passiva, di elementi provenienti dal mondo ellenistico e cartaginese. Il fenomeno evolutivo, oltre che nel campo artistico e artigianale, incise profondamente nella sfera economico-sociale: ne sono esempi, in particolare, la diffusione della moneta, secondo modelli mediterranei, e alcuni aspetti dell'organizzazione amministrativa e urbana, che andò progressivamente modellandosi su una più complessa topologia reticolare.

Paradossalmente, fu proprio questo processo di trasformazione verso relazioni e forme urbane più evolute, a rendere più facile la successiva conquista militare romana. Inoltre, l'incorporazione selettiva e la rielaborazione di elementi culturali mediterranei favorirono l'assimilazione romana successiva alla conquista, assecondando le vocazioni continentali di quella che sarebbe stata la grande struttura politica dei secoli a venire, l'Impero romano.

Cronologia

Contesto storico

Espansione danubiana

Nel IV secolo a.C. la pressione dei Celti verso i Balcani poteva esercitarsi verso quelle stesse aree danubiane lungo le cui direttrici, alla fine del secolo precedente, si era probabilmente[1] avuta, una migrazione, legata per tradizione al nome di Segoveso[2] e documentata da alcuni resti archeologici, come quelli della necropoli di Stupava, presso Bratislava.[1] Ma appena più a sud di quelle regioni, ogni velleità d'invasione incontrava a quel tempo un ostacolo insormontabile nel potere di Alessandro Magno.[3]

Rapporti con Alessandro: lo scambio di doni sul Danubio

Le fonti[4] testimoniano peraltro dei buoni rapporti di xenía intrattenuti con il sovrano macedone: nel 335 a.C., nel corso delle sue vittoriose campagne contro i Triballi e i Peoni, alcuni emissari celti dalla Pannonia o dall'Italia[5] incontrano Alessandro, alla confluenza tra il Danubio e la Morava, per uno scambio di doni di ospitalità.[1] Su questo episodio è tramandato un aneddoto, riferito dal generale Tolomeo Sotere, testimone oculare, e riportato da varie fonti: mentre si intrattenevano nel bere insieme e nel conversare il sovrano macedone avrebbe chiesto ai suoi interlocutori quale fosse la cosa più temuta dai Celti; immaginava di conoscere già la risposta, ma ottenne in cambio la sorprendente replica: «Nulla, se non che il cielo ci cada sulla testa»[4] a cui però aggiunsero che ciò che tenevano in conto, al di sopra di ogni cosa, era l'amicizia di un uomo come lui.[4] Alessandro fu positivamente impressionato dalla spavalderia della risposta ma, una volta che i suoi ospiti si furono congedati, l'avrebbe stigmatizzata come una millanteria.[1]

Un altro incontro si avrà nel 324 a.C. a Babilonia, quando emissari celtici faranno parte della rappresentanza dei popoli occidentali al cospetto di Alessandro.[6]

Prime invasioni (310 e 298 a.C.)

Ma la pur eccezionale fioritura di Alessandro era destinata a concludersi in poco più di un decennio e le successive incursioni celtiche furono una serie di eventi favoriti in maniera determinante proprio da quel lacerante e confuso clima di discordia tra diadochi ellenistici che fece seguito alla sua morte. Ma un ruolo importante lo ebbe anche il concomitante, pur se temporaneo, allentamento delle tensioni militari che gravavano sulla penisola italica. I Senoni, avevano infatti stipulato, intorno al 332-331 a.C., un trentennale trattato di pace con l'emergente potenza di Roma; una delle conseguenze fu il disimpegno da quell'area di ingenti risorse militari ad elevata mobilità, che non tardarono a essere dirottate verso lo scacchiere balcanico.[7]

Una prima ondata si ebbe già nel 310 a.C.; dodici anni più tardi, nel 298 a.C., un nuovo tentativo si arenerà miseramente di fronte alla vittoria di Cassandro sul monte Emo. Ma fu dopo il 281 a.C., che si prefigurò un nuovo scenario, apertosi con la morte e la disgrazia dinastica di Lisimaco, diadoco di Tracia, nella battaglia di Curupedio; approfittando di questa nuova situazione ebbe inizio nella penisola balcanica la più massiccia e aggressiva incursione di popoli celtici, un evento noto nella letteratura storica francese con il nome di Grande expédition, la Grande spedizione.[7]

La Grande Spedizione del 280 a.C.

Nel 280 a.C., infatti, imponenti armate celtiche si radunarono nell'area nord-occidentale della conca carpatica,[8] e si spinsero in tre tronconi nella penisola balcanica, fin dentro la Grecia centrale. I Greci, forse adattando un termine impiegato da quelle stesse tribù celtiche, denominarono gli invasori γαλάται, anziché κελτοί o κέλται, termine con il quale identificavano gli abitanti autoctoni delle aree grecizzate presso la colonia di Massalia.[9]

Invasione della Tracia e del Regno macedone

La prima delle tre armate, guidata da Keretrio, dalla conca carpatica, sommerse ad est i Triballi e la Tracia. Un secondo contingente, comandato da Bolgio, risalì con facilità la Morava, invase il Regno di Macedonia e ne catturò il giovane re Tolomeo Cerauno: questi, già ferito, fu giustiziato con la decapitazione; poi, già nel 279 a.C., senza preoccuparsi di consolidare l'egemonia così ottenuta, fece ritorno nelle pianure pannoniche da cui si era mosso.[8][10] Il motivo di un così subitaneo rientro può essere dovuto al fatto che le truppe guidate da Bolgio erano organizzate per una rapida campagna militare, in alcun modo finalizzata all'abbandono delle terre carpatiche di recente celtizzazione.

La battaglia alle Termopili e l'assedio a Delfi

Una contemporanea armata di ottantacinquemila guerrieri, sotto il comando dei condottieri Akichorio e Brenno,[11] invase la Peonia e puntò verso la Grecia centrale.[3] Ventimila di questi, a causa di malintesi, si divisero dal corpo principale e ripiegarono in Tracia sotto la guida di Leonnorio e Lutario. L'orda dei 65.000 rimanenti[12] attraversò la Tessaglia e giunse fino alle Termopili, da dove mosse alla volta di Delfi dopo aver superato il fronte offerto dalle popolazioni della Grecia centrale,[13] Beoti, Focidesi e gli Etoli, popolo emergente della Grecia centrale.[14][15] Non sono note le ragioni di un simile proposito: probabilmente i Celti erano attratti dagli ingenti tesori che si favoleggiava fossero custoditi nel santuario, la cui fama superava di gran lunga i confini del mondo ellenico.[10]

L'assedio a Delfi

Brenno, giunto presso il santuario, rinunciò proprio in ultimo alla profanazione del tempio di Apollo: i Celti, ancora ebbri del vino bevuto nella notte precedente,[16] si gettarono decisi in battaglia ma subito dopo, allarmati da terremoti, frane e portentosi tuoni e fulmini, riconosciuti come segni dell'intervento di Apollo, non riuscirono a vincere la strenua resistenza degli assediati coadiuvati dai rincalzi focidesi ed etolici.[17]

Ma a determinare l'insuccesso, oltre che la resistenza degli assediati, contribuì anche la rigidità dell'inverno balcanico e la concomitanza di un'epidemia.[10] Callimaco, nella lontana Alessandria, inserirà una menzione dell'episodio nel suo Inno a Delo:

«E verrà un giorno una battaglia, per noi tutti insieme,

quando poi contro l'Ellade la spada barbara leveranno

e imploreranno il dio celtico della guerra

ultimi Titani nella tempesta dell'estremo Occidente

accorreranno come fiocchi di neve, innumerevoli,

come le stelle che affollano le praterie celesti.

[...] Presso il mio tempio si scorgeranno le falangi nemiche

e già accanto ai miei tripodi, le spade e i cinturoni

le armi impudenti, e gli scudi odiosi

che per i Galati, razza delirante, segneranno il cammino di un destino crudele»

Ripiegamento e suicidio di Brenno

La rinuncia di Brenno, con gravi perdite, provocò il ripiegamento e la dispersione dell'armata: una parte fece ritorno nelle pianure danubiane a fondersi nella confederazione celto-illirica degli Scordisci mentre i guerrieri rimanenti puntarono verso la Tracia. Nel frangente dell'assedio di Delfi anche Brenno era rimasto ferito: giunto ad Eraclea,[19] incapace di sopportare il dolore, si procurò egli stesso il colpo di grazia.[20]

Avvenne così, nel 278 a.C., il ricongiungimento in Tracia con i ventimila transfughi di Leonnorio e Lutario, e la conseguente ricostituzione, sotto la loro guida, di una parte importante delle iniziali forze della spedizione.

I due condottieri, a capo di una frazione del popolo composta da tre tribù[21] — Trocmi, Tectosagi e Tolistobogii (anche Tolostobogi, Tolistoboi o Tolistoagii) — e forte di diecimila combattenti (accompagnati da altri diecimila fra donne, bambini e schiavi), mossero ben presto dalla Tracia all'Asia Minore su espresso invito di Mitridate II e di Nicomede di Bitinia: Leonnorio passerà attraverso il Bosforo, mentre Lutario supererà l'Ellesponto.[17]

Nicomede ne utilizzerà i servigi mercenari per volgere a proprio favore la lotta dinastica che, nel 278 a.C., lo vedeva opposto a suo fratello Zipoites, usurpatore di una parte del regno.[22][23] Al soldo di Mitridate, saranno vittoriosi in Cappadocia contro Tolomeo, nella prima guerra siriaca, ma quando vorranno autonomamente minacciare la Siria, usciranno sconfitti da Antioco I nella battaglia che fu detta degli elefanti (ca. 275-272 a.C.) per il ruolo avuto dai pachidermi nel deciderne le sorti.[24]

Echi leggendari: il sacco di Delfi e l'oro di Tolosa

Alla tradizione greca dell'insuccesso celtico propiziato dall'intervento divino, la tradizione romana preferirà sostituire una ben diversa versione. La spedizione alimentò infatti, nella letteratura romana e in chiave di propaganda anti-celtica, la leggenda letteraria, del cosiddetto aurum tolosanum, l'oro di Tolosa, quel favoloso e maledetto tesoro — circa 70 tonnellate d'oro — che i romani, dopo aver sconfitto i Volci, rinvennero nel 105 a.C. in un santuario celtico presso Tolosa; esso, secondo la tradizione, sarebbe stato costituito proprio dal bottino sacrilego di Delfi, successivamente traslato in Gallia, dopo varie vicende, per mano di un gruppo tribale di Volci Tectosagi che, consolidatisi come popolo autonomo in Galizia, emigrarono in parte nella regione nei pressi di Tolosa.

Il proconsole di Gallia Quinto Servilio Cepione, vincitore dei Volci, fu accusato di averne sottratto una parte simulando un'azione brigantesca nei pressi di Marsiglia durante il trasporto verso Roma. Ben presto la maledizione che accompagnava quel tesoro l'avrebbe colpito: l'"oro maledetto di Delfi" sarebbe stato la causa della rovinosa disfatta di Aurasio subita l'anno successivo, presso Orange, dall'esercito romano da lui condotto contro Cimbri e Teutoni. Caduto in disgrazia, accusato di malversazione, Cepione verrà condannato all'esilio. Finirà quindi i suoi giorni a Smirne.

La menzione di una conquista di Delfi e del relativo sacco è riportata, ad esempio, da Strabone nella sua Geografia.[25] Ma in quello stesso passo, peraltro lo storico greco prende cautamente le distanze dalla notizia, anche appoggiandosi all'autorità di Posidonio. Il suo scetticismo è condiviso dai moderni storici per motivi analoghi a quelli indicati da Strabone: il santuario di Delfi era già stato saccheggiato dai Focidesi nel corso della Terza guerra sacra. Per questo, sebbene alcuni autori lo indichino ancora oggi come storicamente accertato,[26] Venceslas Kruta parla invece del «millantato e addirittura immaginario saccheggio del santuario di Delfi» definendolo «incontestabilmente uno dei maggiori successi della propaganda antica».[27]

Conseguenze politiche

I sussulti portati dall'invasione celtica coinvolsero la quasi totalità del mondo ellenistico, lasciando fuori praticamente il solo Egitto tolemaico. Furono anche un banco di prova dell'adeguatezza e della prontezza di riflessi di quell'aggregato politico-culturale posto di fronte ad elementi di intensa turbativa esterna: in quell'occasione, «tutta la nuova grecità (fatta eccezione per l'Egitto) si misurò sulla questione celtica»[14] ma, come viene riconosciuto, «la capacità di reazione degli stati ellenistici fu all'altezza della situazione[14]».

L'egemonia in Tracia e il regno di Tylis

Nel 277 a.C. la retroguardia celtica rimasta in Tracia subì presso Lisimachia, nel Chersoneso Tracico, una severa sconfitta ad opera di Antigono Gonata, il nipote di Alessandro.[17][28] Costretti ad arretrare nell'odierna Bulgaria orientale, in un'area del regno tracico di Lisimaco,[14] guidati da Comontorio, vi fondarono il regno di Tylis,[29] un'entità non ancora individuata archeologicamente[30] ma che ha lasciato evidenti segni indiretti nell'adozione di armi celtiche da parte delle popolazioni circostanti.[31] Questo insediamento si distinse per l'imposizione di pesanti tributi alla vicina Bisanzio,[32] esercitando probabilmente una pressione verso nord, come testimoniato ad Olbia (Ucraina) da un'iscrizione celebrativa di una vittoria sui Celti.[33] È probabile anche un impiego in attività mercenarie in Russia meridionale, al servizio delle colonie greche del Ponto, come farebbe pensare il ritrovamento in quei luoghi di armi riferibili ad una provenienza celto-italica.[33]

Ma la durata di Tylis fu effimera: pochi decenni dopo, abolito il potere monarchico dell'ultimo regnante, il re Cavaro,[29] il regno fu definitivamente destabilizzato dai Traci, all'incirca nel 212 a.C.[34]

I Galati

La vicenda del popolo dei Galati è legata proprio agli ultimi atti del ripiegamento balcanico, alla fine del quale andò a formarsi il primo nucleo di quei Galati che, sconfitto ed eliminato Zipoites, abbandonata la Bitinia carichi di bottino e decisi a fermarsi in Asia Minore, si mossero in cerca di un territorio da abitare.[23] Minacciarono così le ricche città, da Ilio fino a Mileto, dove rapirono le partecipanti alle Tesmoforie per liberarle, quasi tutte, in cambio di un riscatto.[23] Dopo la citata vittoria, in un luogo imprecisato della Cappadocia, contro Tolomeo furono fermati Antioco I nella già ricordata battaglia degli elefanti; sospinti dalla sconfitta, si stabilirono definitivamente, nel secondo quarto del III secolo a.C., in un'area compresa tra la Frigia orientale e la Cappadocia, in Anatolia centrale, lungo il medio corso del fiume Halys e del Sangarius, una regione che, dopo il loro insediamento, assunse il nome di κοινὸν τῶν Γαλατῶν, la confederazione etnica di quelle tribù celtiche.[35]

Integrazione e conservazione: la lingua dei Galati

Della loro lingua, il galato, una variante celtico continentale, San Girolamo, che aveva appreso il celtico a Treviri,[36] attesta in prima persona[37] la sopravvivenza incorrotta almeno fino alla fine IV secolo d.C.; solo dopo quella data dovette completarsi, con l'assimilazione linguistica, il processo di ellenizzazione dei Galati, secondo un percorso peculiare all'Anatolia non greca.[38] Nonostante la prolungata persistenza, anche la loro lingua doveva seguire così il destino del frigio e degli idiomi anatolici, come il cario e il Licio, cedendo il passo alla κοινή senza lasciare tracce.[38]

Forme di organizzazione

I motivi di una così lunga sopravvivenza vanno cercati nella forme assunte dal loro insediamento e la loro organizzazione, dettagliatamente descritte da fonti greche: il loro popolamento, attestato su alture collinari, manteneva un radicamento prettamente rurale, a cui erano connaturati fattori di coesione e conservazione basati su vincoli di sangue.[39] L'integrazione, anche linguistica, con i popoli circonvicini rimase appannaggio soprattutto della loro élite oligarchica, che manifestava in questo modo la capacità di adattasi, senza grossi sconvolgimenti, a una realtà diversa ed ostile.[40][41]. Nel II secolo a.C., ad esempio, l'onomastica della classe dirigente era già totalmente ellenizzata,[42] mentre in epoca augustea le Res Gestae Divi Augusti del Monumentum Ancyranum (ad Ancyra) saranno redatte in iscrizione bilingue greco-latina,[42] mentre San Paolo, rivolgendosi loro da Efeso, comporrà in greco la sua famosa Lettera ai Galati.[43]

Questi elementi sono considerati indicativi delle forme di organizzazione di cui erano dotati i popoli protagonisti delle espansioni storiche dei Celti: essi garantivano quel connubio di forza militare, coesione e mobilità, grazie al quale gruppi etnici disparati si mostrarono capaci di movimenti unitari, e di forme di convivenza e integrazione a stretto contatto di radicate popolazioni autoctone.[41]

Quelle forme di oligarchia militare, ai margini del popolamento urbano, conobbero una sorte analoga a quella descritta da Cesare per la Gallia del I secolo a.C.: lotte intestine per l'affermazione d indebolirono la forza militare

Stabilizzazione del Regno di Macedonia

La sanguinosa vittoria di Antigono Gonata sui Galati a Lisimachia, nel 277 a.C., aveva sopraffatto solo la retroguardia di un movimento che, in massima parte, aveva già varcato l'Ellesponto, ma consentì comunque al vincitore di ascriversi il merito di aver vendicato decenni di sconfitte inflitte ai Greci dai Celti.[28][44] Grazie a questa vittoria, ai sussulti dell'invasione celtica, compresa la già ricordata eliminazione fisica di Tolomeo Cerauno, grazie anche alla successiva vittoria su Antipatro Etesia,[45] egli poteva infine garantirsi il dominio sul Regno di Macedonia (277 o 276 a.C.). La sua figura, che solo pochi anni prima, nel 280 a.C., sembrava votata a un'inesorabile e definitiva eclissi, era ora in grado di assicurare al Regno un più che secolare periodo di stabilità.[46] Questo nuovo assetto politico, grazie anche all'alto profilo intellettuale di Antigono (suo precettore ed amico era, ad esempio, Zenone di Cizio, fondatore della Stoa), segnò inoltre l'inizio di un'importante età di rinascita e fioritura culturale, le cui premesse peraltro erano già state poste sotto il regno di Filippo, da Alessandro, nella sua pur breve stagione, oltre che da Antipatro e Cassandro.[28]

Anfizionia delfica

Il miracoloso salvataggio del santuario delfico portò, nel 278 a.C., all'istituzione delle celebrazioni annuali «della salvezza» (le Sotéria), successivamente riorganizzate con la previsione di una manifestazione principale su base quadriennale. Alla nascita di queste manifestazioni, e alla supremazia esercitata nel fronte comune che si era opposto ai Celti, viene fatto risalire l'ingresso e l'egemonia degli Etoli nell'Anfizionia di Delfi:[22] nella primavera del 277 a.C. gli Etoli partecipano con due ieromnemoni; i Focidesi, già esclusi dopo la terza guerra sacra, sono ora riammessi, mentre in breve tempo i Tessali sono estromessi dalla lega sacra. L'egemonia degli Etoli si eserciterà attraverso una composizione fatta di soli popoli amici, un assetto politico inedito per l'antica lega anfizionica, che conoscerà, fino all'inizio del II secolo a.C. l'egemonia della cosiddetta Lega etolica.[22]

Conseguenze culturali

L'onda di ritorno

L'onda migratoria di ritorno della Grande spedizione produsse importanti conseguenze. Un preciso riscontro lo ha fornito l'archeologia dell'area danubiana che ha restituito, insieme ai vasi bronzei greci, frutto evidente di bottino o di scambi, anche oggetti di fattura locale segnati da una chiara impronta ellenica: forme vascolari in terracotta riecheggiano le eleganti volute dei kantharoi ellenistici[32] mentre su monili e maniglie di produzione centroeuropea il ketos, il tipico drago crestato ellenistico, va talvolta a sostituire il motivo iconografico celtico del serpente grifocefalo.[47] Ne sono esempi l'ornamento bronzeo della brocca vinaria di Maloměřice, ora al Museo moravo di Brno o di un corno potorio ungherese; ma la diffusione di questa variante iconografica raggiunse anche aree più lontane, come testimoniato da una moneta aurea attribuita alla zona di Le Mans e considerata come facente parte delle prime emissioni del III secolo a.C. del popolo degli Aulerci Cenomani.[47]

Campagne mercenarie

Pur in assenza di fonti esplicite, si ritiene[32][48] che il riflusso migratorio non si sia fermato alla sola area danubiana. Gruppi di guerrieri celtici, con le loro famiglie, si spinsero più ad ovest, verso la Gallia meridionale, un esodo adombrato nella stessa leggenda dell'oro di Delfi, e più oltre, a sud, verso i centri di reclutamento mercenario controllati dai Cartaginesi.[32][48] Negli anni successivi, quegli stessi Celti poterono inserirsi in maniera stabile e concorrenziale nel mercato mediterraneo delle forze mercenarie.

Li ritroviamo infatti al soldo dei Cartaginesi nella prima guerra punica, dapprima impiegati nell'assedio di Agrigento del 263 a.C. e, successivamente, impegnati in operazioni in Sardegna. Infine, tremila di loro, al comando di Autarito, saranno coinvolti nella famosa rivolta mercenaria di Cartagine che dal 241 a.C., a conclusione della guerra punica, imperversò per più anni e mise a repentaglio la stessa stabilità della città punica appena uscita perdente dal confronto con Roma.

A dispetto di qualsiasi retorica anti-celtica, neppure i sovrani ellenistici seppero rinunciare ai servizi offerti dai Celti.

Antigono Gonata assolderà nel suo esercito i superstiti della battaglia di Lisimacheia; sono forse gli stessi che nel 274 a.C., schierati in retroguardia contro Pirro, si lasceranno fieramente massacrare, senza indietreggiare di un passo di fronte alla defezione dell'avanguardia macedone.[49]

Quattromila Celti, intorno al 277-276 a.C. moriranno poi su un'isola del Nilo, dopo esservi stati confinati da Tolomeo Filadelfo che, avutili al suo servizio, voleva impedirne la ribellione.[49]

Lo stesso Attalo, pur celebratosi vincitore sui Galati, non si farà scrupolo, nel 218 a.C., di farne rifluire in gran numero dalla Tracia in Asia Minore, come già in precedenza aveva fatto Nicomede.[40] Questo nucleo di Celti, gli Aigosagi, saranno da lui insediati presso l'Ellesponto, ma l'anno dopo, sconfitti da Prusia di Bitinia.[50]

Sono le tracce archeologiche lasciate da queste campagne militari mediterranee, per quanto esigue,[51] a confermare la congettura migratoria, testimoniando inequivocabilmente l'origine danubiana dei contingenti celti.[51][52]

Influssi culturali: moneta, organizzazione urbana, scrittura

«Ingaggiati all'ovest come all'est, i mercenari celti versarono il loro sangue su tutti i campi di battaglia del mediterraneo. Accompagnati da mogli e figli che ne moltiplicavano il numero, i militari vivevano a contatto diretto e quotidiano con l'universo delle città mediterranee, interamente nuovo e stupefacente per gente venuta da villaggi del centr'Europa. Alcuni ritornavano in seguito ai loro paesi d'origine con le esperienze e i beni accumulati.»

Questo bagaglio di esperienze culturali e di beni materiali portò all'assimilazione, nella cultura di La Tène, di tratti culturali provenienti dal mondo ellenistico e cartaginese. Non fu comunque una ricezione passiva, ma il risultato di un selettivo processo di rielaborazione attiva, che permise a quegli stessi prestiti di essere proficuamente integrati e adattati a forme, bisogni e modi di sentire prettamente celtici. Tra il terzo e il secondo secolo a.C., un'élite minoritaria ma influente poté così promuovere, nel mondo celtico, una profonda trasformazione socio-economica in cui le influenze di tipo iconografico, artistico e artigianale rappresentano solo uno dei molteplici aspetti di un processo i cui fenomeni emblematici vanno ricercati nella diffusione di moneta e scrittura e nella successiva adozione di più evolute forme urbane.

Moneta

A questo interscambio si deve senz'altro la diffusione centroeuropea della moneta, secondo le tipologie più spesso utilizzate nel soldo mercenario: stateri aurei e tetradracme d'argento di Filippo e Alessandro,[48] conobbero infatti una vasta irradiazione, prevalente rispetto alla moneta cartaginese, la cui penetrazione centroeuropea è comunque attestata da ritrovamenti provenienti da un sito archeologico moravo in corrispondenza di un importante snodo posto sulla via dell'ambra.[53] È in questo contesto di rapporti mediterranei che va inquadrato il fenomeno delle emissioni celtiche: esse furono quasi sempre direttamente ispirate ai citati tipi monetali macedoni, salvo qualche eccezione, com'è il caso della Baviera, dove è riconoscibile una stretta affinità con la monetazione romano-campana[48][54] per le emissioni appartenute al periodo 225-217 a.C.;[54] o come è il caso del settentrionale popolo gallico degli Ambiani, per il quale è stata invece invocata la riconducibilità a prototipi di stateri tarantini[48] battuti nella seconda metà del quarto secolo ma circolanti anche nel primo quarto del secolo successivo.[54]

Sebbene l'esatta determinazione della fase iniziale sia ancora incerta e dibattuta,[48] la cronologia della monetazione celtica conosce ora dei punti fermi. Pezzi monetali indipendenti dalla circolazione mediterranea appaiono talvolta nel IV e, soprattutto, nel III secolo a.C.; ma l'iconografia, i siti di rinvenimento e l'associazione ad oggetti dal valore sacrale e votivo, come torque o alberi cultuali placcati in oro, mostrano come questi oggetti siano correlati a deposizioni votive e a rituali magici piuttosto che a un utilizzo nello scambio mercantile.[55] Perfino il rinvenimento di molti esemplari, coniati e deposti nel III secolo a.C. soprattutto dai Boi, è avvenuto in circostanze quasi magiche nel XVIII secolo quando, riaffiorando dalla terra appena devastata dalla pioggia,[1] si mostravano splendenti agli occhi attoniti dei contadini della Germania meridionale che, con immaginazione poetica, ne attribuirono la creazione al contatto magico della terra con l'arcobaleno.[56] Per le circostanze dell'apparizione e per la forma concavo/convessa dai due lati, si meritarono in questo modo l'appellativo popolare di Regenbogenschüsselchen, coppelle dell'arcobaleno,[57] una terminologia entrata nell'uso scientifico per indicare questo tipo di coniazione frequente in quelle regioni.[56]

Ma è solo a seguito del contatto con il mondo mediterraneo che la moneta assunse valore nello scambio commerciale. Nonostante l'incertezza cronologica, l'utilizzo economico aveva comunque raggiunto, già alla fine del III secolo a.C., una notevole diffusione, che aumentò notevolmente nel corso del II secolo a.C.: la maturità e la flessibilità raggiunta a quell'epoca dal sistema di scambio basato sulla moneta è attestata dall'uso di valori frazionari e dalla concomitante circolazione di conii argentei che, con il loro minor valore, si affiancarono alle emissioni auree.[48]

Evoluzione urbanistica

L'apparizione della moneta fra i celti costituisce un fenomeno emblematico del sorgere di nuove aspirazioni ed esigenze sociali, la cui affermazione, in una società in piena evoluzione, pose i presupposti per un'altra innovazione sociale e culturale,[58] l'affermarsi, a partire dal II secolo a.C., di un sistema di insediamento e popolamento con forme di tipo urbano.[48]

Fioritura degli oppida (II-I secolo a.C.)

La trasformazione dell'organizzazione amministrativa si spinge verso l'adozione di schemi più complessi ed evoluti: si assiste all'emergere di una rete di strutture insediative, che, mutuando equilibri di potere frequenti nelle polis mediterranee, appaiono dominate da élite oligarchiche.[59] Sono quelle civitates galliche che Cesare descriverà nei Commentari della sua campagna transalpina e che sono a loro volta articolate in un reticolo gerarchizzato e specializzato di fortezze sommitali a carattere prettamente urbano, poste lungo le vie di comunicazione terrestri e fluviali; ad esse il generale romano darà il nome di oppida. Questi nuclei sono quasi sempre fortificati con una tipica realizzazione dell'architettura celtica, il murus gallicus, una muratura a secco ben descritta da Cesare in un passo dei suoi commentarii,[60] un presidio posto a necessaria tutela delle strutture di un'economia ancora in via di decollo.[61]

Pianificazione urbanistica

Gli scavi archeologici hanno permesso di dimostrare, almeno in un caso, come la fioritura degli oppida celtici non fosse il risultato di un fenomeno di emergenza. In Boemia, dalla fine del primo quarto del II secolo a.C., si fa sentire il ritorno dei Boi ricacciati dalla Gallia Cisalpina, portatori di un bagaglio di cultura urbanistica distillato in Cispadana a contatto con il mondo etrusco-italiota. Si riconoscono i segni del consapevole perseguimento di un articolato reticolo urbano attraverso una pianificazione preventiva e contemporanea dei vari nodi, la cui compiutà realizzazione richiederà un'opera pluridecennale. In altri casi, come a Basilea, diverso è il modello adottato: i punti nodali sono costituiti da insediamenti aperti e privi di fortificazione, la cui complessità esprime la volontà di assolvere a una funzione urbana, non riducibili alla semplice tipologia del villaggio.[62]

Le ricerche archeologiche hanno comunque chiarito che il proliferare degli oppida non fu dovuto, come si credeva un tempo, a necessità difensive nei confronti di Cimbri e Teutoni, né alla passiva assimilazione di modelli appresi nella provincia narbonense; fu invece la risposta culturale alle necessità di una società fortemente evoluta.[58]

Rapporti tra ceto produttivo e potere

In questo schema urbano è riconoscibile la dislocazione, lungo le vie maestre, di quartieri specializzati, con edifici dedicati alle attività artigianali, alle riunioni e ai culti. L'attività produttiva è appannaggio di una borghesia urbana che è al tempo stesso fautrice e destinataria dei beni di lusso; essa concentra in sé un potere oligarchico che si esprime secondo forme e consuetudini politiche non definitivamente chiarite ma forse variabili da luogo a luogo.[63]

Relazioni con il potere druidico

In ogni caso la ricezione dell'influenza ellenica non si spinse a un punto tale da mettere in dubbio l'assetto del pervasivo potere druidico. La sola esistenza di un sistema di caste sacerdotali o sapienziali era del tutto incompatibile con la concezione politico maturata nel mondo ellenico. Sappiamo da Cesare che nemmeno l'espressione del potere attraverso magistrature elettive poteva fare a meno del benestare druidico (un esempio è la scelta del vergobret degli Edui, la cui nomina senatoriale era sottoposta alla ratifica dei druidi, i quali, in mancanza di consenso, avocavano a sé la prerogativa di nomina).[64] È però probabile che l'affermazione oligarchica correlata alle nuove strutture urbane, abbia comportato almeno una certa attenuazione dell'ingerenza del potere druidico, con la rottura del rapporto diretto e privilegiato con la regalità.[65]

Scrittura

La diffusione della scrittura in determinate aree della civiltà celtica, evidenzia un percorso comune a tutte le influenze di origine mediterranea: al pari delle altre, essa ha potuto innestarsi con impatto profondo e durevole solo laddove esistevano i presupposti e condizioni favorevoli alla sua integrazione nel particolare sistema culturale celtico.[66] Bisogna infatti tenere conto della peculiare inclinazione culturale che negava pregiudizialmente alcun valore alla come medium di conoscenze appartenenti alla sfera della scienza e della sapienza religiosa,[67] due campi del sapere che la civiltà celtica, a differenza di altre culture mediterranee, concepiva come inscindibili.[68] L'uso della scrittura era quindi relegato alle sole applicazioni di tipo commerciale e archivistico.[69] Per questo motivo le manifestazioni più antiche della scrittura celtica hanno potuto fiorire solo in aree liminari, in rapporto di prossimità e di stretto contatto con civiltà urbane e in comunità interessate perlomeno da forme di insediamento protourbano, come i popoli della Cultura di Golasecca,[70] i Celtiberi confinanti con la civiltà urbana fenicio-punica e i Galli delle zone circostanti Marsiglia[71] L'uso della scrittura, tuttavia, per quanto antico e precoce, non ha potuto irradiarsi su più vaste aree se non quando il processo di trasformazione socio economica innescatosi nel III secolo a.C. non ne ha creato su larga scala i necessari presupposti. Il più evidente di questi fu dall'adozione di un evoluto sistema di scambio basato sulla intermediazione monetaria;[59] ma l'ambiente naturale su cui ha potuto stabilmente impiantarsi è stato offerto dall'emergenza degli oppida e dal diffuso sviluppo urbano[66][72] un fenomeno che, dal II secolo a.C. in poi, sulla spinta dei contatti mediterranei, è divenuto il tratto unificante per vaste aree celtiche, quelle stesse che, per altri versi, si presentavano profondamente frammentate e disomogenee.[73]

L'uso della scrittura gallo-greca in Gallia, in Europa centrale e in area danubiana è attestato da evidenze dirette — circa 70 iscrizioni su pietra, una dozzina su metallo e osso e quasi 200 graffiti su ceramica,[74] oltre alle legende monetarie — che ne testimoniano la diffusione nelle zone interessate da processi di trasformazione economica e urbanistica. I ritrovamenti mostrano anche come, in questa fase più recente, l'alfabeto utilizzato fosse fosse sempre quello greco, sostituito solo in epoca più tarda da quello latino. Nel caso della Gallia meridionale e centrale, l'alfabeto appare derivato da quello ionico di Marsiglia, mentre per l'area centroeuropea non esiste a tutt'oggi alcun argomento che permetta di dedurne un'origine massaliota. La frequenza di questi ritrovamenti, relativamente bassa, è collegata a due fattori: l'ambito di utilizzo, ristretto all'uso archivistico-contabile, e il fatto di servirsi di supporti deperibili. Sono peraltro numerose, in Europa centrale, le fonti indirette costituite da utensili scrittori, come stili, scatole per sigilli e telai di tavolette.[75] Non manca poi la pregevole testimonianza diretta di Cesare che, con il ritrovamento di tavolette iscritte nell'accampamento del popolo migrante degli Elvezi,[76] ci documenta l'utilizzo dell'alfabeto greco in Europa centrale nel I secolo a.C.; anche questa testimonianza ci conferma la finalizzazione essenzialmente archivistica che Cesare, in un altro passo,[67] attribuiva alla generalità dei Celti.

Conseguenze sulla conquista romana

Paradossalmente, fu proprio la maggior complessità della topologia urbana e infrastrutturale a favorire, nei secoli successivi, la conquista romana: il controllo militare dell'intero territorio di una civitas fu reso più agevole proprio dalla possibilità di conquistare e dominare i centri nevralgici del reticolo urbano. Su quella stessa rete urbana infrastrutturale poté poi fare affidamento la successiva amministrazione imperiale.[58]

L'incorporazione e l'elaborazione di tratti culturali mediterranei, permeando il substrato culturale celtico, preparò inoltre il terreno all'assimilazione successiva alla conquista, rendendo possibile l'integrazione di larga parte del mondo celtico nella nascente mega-struttura politica dei secoli a venire, l'Impero romano.[77]

Note

- ^ a b c d e Eluère 1984, pp. 69-70

- ^ La tradizione è in Livio (Ab Urbe condita, V, 34) che documenta la migrazione (Ver Sacrum) legata al nome dei due fratelli Segoveso e Belloveso.

- ^ a b Eluère 1984, p. 72

- ^ a b c Strabone, Geografia, VII, 3.8(EN) su LacusCurtius.

- ^ In Eluère 1984, p. 69. si afferma l'origine pannonica, ricollegandola a un'espansione celtica dalla datazione alta (fine del V secolo a.C.). Tuttavia le fonti greche non si esprimono con chiarezza sulla loro provenienza. Ad esempio, in Kruta 2004, pp. 245-246. l'autore dà conto del delicato problema che una tale provenienza pone sulla cronologia dell'espansione verso le coste dalmate; fornisce quindi una diversa interpretazione delle fonti, individuandovi degli ambasciatori dei Senoni provenienti da Ancona per via marittima.

- ^ Demandt 2003, p. 25.

- ^ a b Kruta 2004b, p. 47.

- ^ a b Kruta 2004, p. 254.

- ^ Francisco Villar, Gli Indoeuropei e le origini dell'Europa, p. 443.

- ^ a b c Kruta 2004b, p. 49

- ^ Da non confondere con il Brenno che, nel IV secolo a.C., guidò i Senoni al Sacco di Roma del 390 a.C.

- ^ Giustino. Epitome di Pompeo Trogo, XXIV, 7 (EN) su attalus.org.

- ^ Pausania indica invece gli ateniesi come quasi gli unici ad opporre resistenza fra i popoli della Grecia fiaccati dalle guerre con i macedoni (Periegesi della Grecia. L'Attica. I, 4.1).

- ^ a b c d Musti 2003, p. 518

- ^ L'evento bellico è noto come Battaglia delle Termopili del 279 a.C.

- ^ Giustino. Epitome di Pompeo Trogo, XXIV, 8 (EN) su attalus.org.

- ^ a b c Kruta 2004, p. 248.

- ^ Una traduzione alternativa a quella qui proposta è quella di Dionigi Strocchi su wikisource.

- ^ Nella Bulgaria sud-occidentale, presso il fiume Strimone e il monte Orbelo (massicci del Pirin e dell'Ograzhden) ai confini tra Peonia e Tracia (Kruta 2004, pp. 246,284.).

- ^ Giustino. Epitome di Pompeo Trogo, XXIV, 6-7-8 (EN) su attalus.org. La resistenza ai Celti è registrata anche in uno degli Inni Delfici.

- ^ Strabone, Geografia, XII, 5.1(EN) su Perseus project.

- ^ a b c Musti 2003, p. 519.

- ^ a b c Kruta 2004, p. 277.

- ^ Il luogo è sconosciuto e la datazione incerta: 273/272 a.C. (Kruta 2004, p. 277.) o 275/274 a.C. (Musti 2003, p. 520.).

- ^ Strabone, Geografia, IV, 1.13(EN) su LacusCurtius.

- ^ Come fa, ad esempio, Peter Berresford Ellis in L'impero dei Celti 1997, Il Mulino, Bologna ISBN 88-384-4008-5, p. 79.

- ^ Kruta 1996, p. 587.

- ^ a b c Musti 2003, p. 520.

- ^ a b Polibio, Storie. IV.46.

- ^ Probabilmente nei pressi dell'attuale villaggio di Tulowo (cfr. Demandt 2003, p. 26).

- ^ Kruta 2004, p. 266.

- ^ a b c d Kruta 2004b, p. 50.

- ^ a b Kruta 2004, p. 267.

- ^ Nikola Theodossiev, Celtic Settlement in North-Western Thrace during the Late Fourth and Third Centuries BC.

- ^ Kruta 2004, p. 278.

- ^ Demandt 2003, p. 96.

- ^ Commentarius In Epistolas Sancti Pauli ad Galatas, II.3 (387 d.C.) (Migne, Patrologia Latina, 26, col. 357A(LA) o in traduzione francese). L'idioma parlato dai Galati è definito come sorprendentemente simile a quello degli abitanti di Treviri.

- ^ a b Debrunner-Scherer, Storia della lingua greca, Vol II, par. 125, p. 79.

- ^ Kruta 2004, p. 281.

- ^ a b Kruta 2004b, p. 57.

- ^ a b Kruta 2004, p. 286.

- ^ a b Demandt 2003, p. 95.

- ^ Nuovo Testamento. Gal., Ga versioni in italiano.

- ^ Una rivendicazione analoga spetterà ai Seleucidi dopo la citata battaglia degli elefanti e infine agli Attalidi, dopo la vittoria del pergameno Attalo, celebrata con l'erezione di vari monumenti, tra cui il famoso Altare di Zeus sulla collina di Pergamo.

- ^ Antipatro Etesia era nipote di Cassandro e fu effimero successore di Tolomeo Cerauno. L'attributo Etesia stava a significare il re di una breve stagione, quella estiva dei venti etesii.

- ^ Musti 2003, p. 517.

- ^ a b Kruta 2004, p. 270.

- ^ a b c d e f g h Kruta 1996, p. 590.

- ^ a b Kruta 2004, p. 257.

- ^ Kruta 2004, p. 282.

- ^ a b Eluère 1984, p. 74.

- ^ Kruta 2004, pp. 251-254, 278-280.. Tra queste tracce va annoverato il curioso ritrovamento, in un pozzo di Istmia, presso Corinto, di anelli femminili da caviglia di provenienza boema o bavarese.

- ^ Kruta 2004b, p. 51.

- ^ a b c Kruta 2004b, p. 116.

- ^ Eluère 1984, p. 112.

- ^ a b Kruta 2004, p. 113.

- ^ Le coppelle dell'arcobaleno riportavano un'iconografia dominata da globi magici e torque dalle estremità nodulari. In altri casi, come nelle monete armoricane, i motivi sono ben più sorprendenti: «teste umane che sprigionano un raggio dal cranio o dalla fronte, arabeschi perlinati, conclusi da piccole teste ondeggianti, figure dalle membra contorte, teste dallo sguardo mostruoso, cavalli dalla testa d'uomo...» (Eluère 1984, p. 112).

- ^ a b c Kruta 2004b, p. 61.

- ^ a b Kruta 2004b, p. 52.

- ^ Cesare, De bello Gallico, VII, 23.

- ^ Eluère 1984, p. 96.

- ^ Kruta 2004b, p. 59.

- ^ Eluère 1984, pp. 96-97.

- ^ Zecchini 2002, pp. 11, 112.

- ^ Zecchini 2002, p. 11.

- ^ a b Kruta 2004b, p. 20.

- ^ a b Cesare, De bello Gallico, VI, 14.

- ^ Kruta 2004b, p. 19.

- ^ Kruta 2004b, p. 18.

- ^ Sono le iscrizioni, in un alfabeto mutuato da quello etrusco, impropriamente dette lepontiche, dal nome di un popolo, i Leponti, di collocazione marginale rispetto all'area di diffusione delle iscrizioni, le più antiche delle quali risalgono alla fine del VII secolo a.C.

- ^ Queste iscrizioni, dette gallo-greche risalgono al III secolo a.C., con una diffusione dalla bassa valle del Rodano fino alla Gallia centrale e orientale nel corso del II e, soprattutto, del I secolo a.C.

- ^ Kruta 2004b, p. 21.

- ^ Kruta 2004b, p. 24.

- ^ Kruta 2004, p. 55.

- ^ Kruta 2004b, p. 17.

- ^ Cesare, De bello Gallico, I, 29.

- ^ Kruta 2004b, p. 62.

Errore nelle note: Il tag <ref> definito in <references> non ha un attributo nome.

Fonti

Fonti primarie

- Tito Livio. Ab Urbe condita, V

- Strabone, Geografia, Libri IV, VII, XII

- Giustino. Epitome di POMPEO TROGO,

- Lessico di Suda, testo online (GRC, EN) su stoa.org

- Pausania. Periegesi della Grecia. L'Attica. I, 4.1

- Polibio, Le Storie. IV.46

- San Girolamo, Commentarius In Epistolas Sancti Pauli ad Galatas, II.3, su Migne, Patrologia Latina, 26, col. 357A(LA) o in traduzione francese

- Paolo di Tarso, Nuovo Testamento. Lettera ai Galati, Ga versioni in italiano[1]

- Cesare, De bello Gallico, I, VI, VII,

Fonti secondarie

- Albert Debrunner, Anton Scherer, Storia della lingua greca, Gaetano Macchiaroli editore, 1969, par. 125, p. 79, .

- Alexander Demandt, I Celti, Bologna, Il Mulino, 2003, ISBN 88-15-09306-0.

- Christiane Eluère, I Celti, barbari d'occidente, Universale Electa/Gallimard, 1984, ISBN 88-16-43628-X.

- Venceslas Kruta, Mondo greco e mondo celtico: incontro di due culture, a cura di Giovanni Pugliese Carratelli, collana I Greci in Occidente, Bompiani, 1996, pp. 585-590, ISBN 88-452-2821-5.

- Venceslas Kruta, La grande storia dei Celti. La nascita, l'affermazione e la decadenza, Roma, Newton & Compton, 2004, ISBN 88-8289-851-2.

- Venceslas Kruta, I Celti e il Mediterraneo, Milano, Jaca Book, 2004, ISBN 88-16-43628-X.

- Domenico Musti, Storia greca, Roma-Bari, Laterza, 2003, ISBN 978-88-420-3968-6.

- Giuseppe Zecchini, Vercingetorige, Roma-Bari, Laterza, 2002, ISBN 88-420-6698-2.

Voci correlate