Basilica di San Domenico Maggiore

| Basilica di San Domenico Maggiore | |

|---|---|

| |

| Stato | |

| Regione | |

| Località | |

| Coordinate | 40°50′55.43″N 14°15′15.87″E{{#coordinates:}}: non è possibile avere più di un tag principale per pagina |

| Religione | Cristiana cattolica di rito romano |

| Titolare | Domenico di Guzmán |

| Ordine | Ordine dei Frati Predicatori |

| Arcidiocesi | Napoli |

| Fondatore | Carlo II d'Angiò |

| Stile architettonico | gotico, barocco |

| Inizio costruzione | 1283 |

| Completamento | 1324 |

La chiesa di San Domenico Maggiore è una chiesa di Napoli, tra le più importanti dal punto di vista storico, artistico e culturale.

Fu voluta da Carlo II d'Angiò ed eretta, inizialmente in stile gotico, tra il 1283 e il 1324, divenne la casa madre dei domenicani nel regno di Napoli e chiesa della nobiltà aragonese.

Fa parte di un complesso conventuale che si trova nel centro antico della città, nella piazza omonima.

Storia

Nel 1231 i Domenicani, con a capo Fra Tommaso Agni da Lentini, giunsero a Napoli, e non disponendo di una sede propria, si stabilirono nell'antico monastero della chiesa di San Michele Arcangelo a Morfisa, gestita dai padri benedettini, prendendone possesso.[1]

La consacrazione della chiesa a San Domenico avvenne nel 1255 per volere di papa Alessandro IV, come attestato da una lapide posta alla destra dell'ingresso principale.

La costruzione della chiesa fu voluta da Re Carlo per un voto fatto alla Maddalena durante la prigionia patita nel periodo dei vespri siciliani. La prima pietra fu posta il 6 gennaio del 1283, con i lavori che si protrassero sino al 1324, seguiti nella fase definitiva dagli architetti francesi Pierre de Chaul e Pierre d'Angicourt.[1]

La chiesa, fu eretta secondo i classici canoni del gotico, con tre navate, cappelle laterali, ampio transetto e abside poligonale, e fu realizzata in senso opposto alla chiesa preesistente, vale a dire con l'abside rivolta verso la piazza, alle cui spalle fu aperto, in periodo aragonese, un ingresso secondario.

Nel corso dei secoli illustre personalità hanno avuto stretti legami con il complesso. Infatti San Tommaso d'Aquino, la cui cella è tutt'oggi visitabile nell'edificio, vi insegnò teologia; mentre tra gli alunni illustri, si ricordano su tutti i filosofi Giordano Bruno e Tommaso Campanella.[1]

Numerosi interventi succedutisi nei secoli ne hanno alterato la struttura e le originarie forme gotiche: nel periodo rinascimentale terremoti e incendi avviarono i primi rifacimenti (malgrado ciò nel 1536 Carlo V fu accolto nel tempio), mentre ancora più incisivi furono i rifacimenti barocchi del Seicento, tra i quali spiccano la sostituzione del pavimento (poi completato nel XVIII secolo) con quello progettato da Domenico Antonio Vaccaro.

Con l'avvento a Napoli di Gioacchino Murat, il complesso fu destinato ad opera pubblica (1806-1815) e ciò provocò danni alla biblioteca e al patrimonio artistico, mentre un tentativo di ripristino fu messo in atto con i restauri ottocenteschi di Federico Travaglini, che tuttavia portarono ad un complessivo snaturamento dell'originale spazialità della chiesa.

Ulteriori danni furono subiti dal complesso durante il periodo della soppressione degli ordini religiosi, quando i padri Domenicani dovettero nuovamente abbandonare il convento (1865-1885), a causa di alcuni adattamenti discutibili che si intese dare alle strutture (palestre, istituti scolastici, ricovero per mendicanti e sede tribunalizia).

I restauri del 1953 eliminarono i segni dei bombardamenti del 1943, ripristinando il soffitto a cassettoni, i tetti, le balaustre delle cappelle, la pavimentazione e l'organo settecentesco e riportando alla luce anche gli affreschi del Cavallini, mentre interventi più recenti (1991) vi sono stati sulla scala in piperno che conduce all'abside e sulla porta marmorea.

Convento

Dal cortile su vico san Domenico, vi è immediatamente a destra dell'ingresso alla chiesa, l'accesso al complesso conventuale, restaurato nel 2012 e che rispecchia le forme dategli dall'architetto Francesco Antonio Picchiatti durante i lavori di rifacimento eseguiti verso la fine del XVII secolo.

Il complesso disponeva di tre chiostri, dei quali oggi uno è divenuto sede di una palestra comunale e un altro del liceo Casanova, il quale ha inglobato anche la sala in cui ha vissuto Giordano Bruno (oggi dunque scomparsa).

Una volta entrati nell'edificio, il primo ambiente visibile è l'antica sala in cui insegnava san Tommaso D'Aquino, oggi utilizzata ancora per alcune lezioni di telogia, dentro la quale vi sono diversi libri storici, un pregevole pavimento maiolicato ed un affresco di Michele Ragolia nella facciata. Un'incisione immediatamente fuori la sala, ricorda qual era il comenso dovuto al santo per le sue lezioni: un'oncia d'oro al mese.[1] Immediatamente dopo la sala, vi è il chiostro delle statue, detto così per la presenza di quattro statue provenienti dalla chiesa di San Sebastiano, attraverso il quale è possibile raggiungere la monumentale scala che porta ai livelli superiori.

Al primo piano è possibile ammirare alcune delle più importanti sale dell'antico convento: dalle celle dei domenicani (tra cui quella di san Tommaso d'Aquino), al refettorio, alla sala del Capitolo fino alla biblioteca storica.

Ai piani superiori al primo invece vi sono gli ambienti privati dei frati domenicani ed una cappella utilizzata per alcune funzioni. Tra i corridoi e le sale, sono ivi esposti alcuni manoscritti storici, libri corali in pergamena del Cinquecento e numerosi dipinti, tra i quali si citano due tele del 1656-1660 di Mattia Preti, San Giovanni Battista ammonisce Erode e Decollazione di San Giovanni Battista; una Maddalena di Cesare Fracanzano; infine diverse pitture del Solimena, Giordano e di altri autori della scuola napoletana.[1]

Biblioteca

La biblioteca di san Domenico (chiamata all'epoca Libraria di san Domenico) fu considerata fin dal XV secolo una tra le più importanti biblioteche di Napoli, grazie soprattutto a donazioni ed acquisizioni di privati o dei frati domenicani del convento stesso.[1]

Già nel Cinquecento, la raccolta possedeva importanti testi come quattro scritti di Giovanni Pontano (donati dalla stessa nipote dell'umanista), opere di Senofontee Aristotele, il De arte amandi di Ovidio, le Epistole di Seneca, testi di Cicerone ed altre ancora. Nel 1685 fu chiamato Picchiatti per eseguire lavori di rifacimento dell'intera sala.[1]

Nel corso del XIX secolo i testi della biblioteca furono soppressi e destinati in altri luoghi, alcuni dei quali dispersi, altri confluiti nelle biblioteche universitarie ed in quella Nazionale.

Cella di san Tommaso d'Aquino

La piccola stanza, il cui ingresso monumentale è caratterizzano da un mezzo busto raffigurante san Tommaso, opera di Matteo Bottiglieri, è formata da soli due ambienti, dentro i quali il santo viveva la sua vita nel convento domenicano, eseguiva i suoi ricevimenti con gli studenti e svolgeva i suoi studi liturgici. Queste funzioni le fece nell'ultimo periodo della sua vita, tra il 1272 ed il 1273. Dopo la partenza di san Tommaso, l'ambiente fu trasformato in cappella con la conseguente aggiunta marmorea del portale esterno.[1]

Sopra l'altare è posto l'originale dipinto duecentesco che prima era esposto nel cappellone del Crocefisso, mentre al lato vi è una reliquia contenente un osso di Tommaso (un omero), donato al convento dai frati domenicani di Tolosa, dove san Tommaso è sepolto. Nella sala accanto invece vi sono infine arredi sacri, la scrivania e la sedia utilizzate dal santo, alcuni libri storici ed una pagina di un'opera scritta di pugno da san Tommaso.[1]

Refettorio

Il refettorio, che si divide in grande e piccolo, venne eretto tra il 1668 ed il 1672 durante i lavori di ampliamento e ristrutturazione avviati su volontà di Tommaso Ruffo duca di Bagnara, sugli spazi che occupava prima l'infermeria. Nel grande refettorio oggi sostanzialmente rimangono dell'antico ambiente i due affreschi posti nella parete di fondo e nella controfacciata.[1]

Nella parete di fondo è presente un'opera eseguita negli elementi prospettici di contorno da Arcangelo Guglielmelli, mentre nell'Ultima cena posta al centro, l'attribuzione cade su Domenico Antonio Vaccaro e nell'Andata al calvario, posta come elemento di sfondo, la datazione ricade al XIX secolo.[1]

Nella controfacciata è invece presente il San Tommaso in preghiera di fronte al crocefisso firmato e datato 1727 da Antonio Rossi d'Aversa. Gli arredi interni invece furono dispersi nel corso degli ultimi secoli.[1]

Sala del Capitolo

La sala del Capitolo è la sala del convento che meglio è giunta ai giorni nostri ed una delle più rilevanti tra quelle edificate nei lavori di ampliamento avviati da Tommaso Ruffo sul finire del XVII secolo.[1]

La sala è caratterizzata da pregevoli decorazioni in stucco presenti in tutte le pareti laterali eseguiti da maestranze dell'ambito di Cosimo Fanzago e da decorazioni pittoriche eseguite da Michele Ragolìa durante il 1678 circa. I lavori eseguiti dal pittore siciliano furono: sulla parete di fondo, la scena del Calvario; nella volta, quattro riquadri raffiguranti Scene della Passione di Cristo; otto scene più piccole raffiguranti invece i Misteri della Passione; infine, dieci tondi raffiguranti puttini con i Simboli del martirio di Cristo.[1]

Descrizione

Esterno

Sulla piazza che dalla chiesa prende il nome, non si apre l'ingresso principale, ma un piccolo ingresso sottostante l'abside e rinforzato da pilastri, con le originarie finestre ad arco acuto deturpate da una serie di artefatti architettonici che si sono susseguiti nei secoli.

L'ingresso principale è rivolto a nord e vi si accede, attraverso un ampio cortile, dal vicolo San Domenico, mediante un portale con numerosi elementi gotici; sulla parte alta esterna dell'arcata vi è un affresco raffigurante La Vergine che offre lo scapolare domenicano al beato Reginaldo della scuola di Pompeo Landulfo (pittore vissuto nella seconda metà del XV secolo).

Il lato interno del portale presenta una iscrizione che testimonia la munificenza di Carlo II d'Angiò nei confronti dei frati; lo stesso sovrano è raffigurato in una statuetta di marmo posta in una nicchia.

L'ingresso della chiesa è attraverso il pronao settecentesco, tra il portale marmoreo gotico (ad arco acuto) e la porta lignea.

Interno

L'interno è molto vasto e presenta una pianta a croce latina suddivisa in tre navate. La chiesa è ricca di opere d'arte sia scultoree che pittoriche, nonostante i diversi furti che si sono susseguiti nel corso del tempo e nonostante gli spostamenti che hanno visto alcune di queste trovare esposizione definitiva nei poli museali cittadini.

Un quadro in tondo raffigurante San Domenico è esposto sulla controfacciata, opera di Tommaso De Vivo, mentre il soffitto a capriate originario fu sostituito da quello di epoca barocca (1670).

La zona absidale, ideata da Nicola Tagliacozzi Canale, vede insistere alle spalle dell'altare maggiore la sontuosa cassa barocca dell'organo (databile 1751) che ha occupato lo spazio in cui vi erano prima le sepolture dei re aragonesi, andate quasi distrutte durante l'incendio del 1506, e sostituendo altri due organi preesistenti. Sulle pareti laterali, in sostituzione a due dipinti di Michele Ragolia del 1680 andati persi durante i lavori di restauro del XVIII secolo, vi sono due grandi affreschi ottocenteschi di Michele De Napoli raffiguranti San Tommaso tra i dottori e San Domenico che disputa con gli eretici. L'altare maggiore è invece opera di Cosimo Fanzago ed è databile al 1652, seppur vi sono stati dei lavori di adeguamento successivi al terremoto del 1688. Successivamente vi lavorarono infatti anche Ferdinando de Ferdinandi, Giovan Battista Nauclerio ed infine Lorenzo Vaccaro, che eseguì nel 1695 i putti laterali. Il crocifisso è infine risalente all'Ottocento, mentre altri elementi decorativi scultorei sono databili intorno al XVI secolo.

Le cappelle sono sedici (otto per lato), più altre otto nel transetto (quattro per lato). Quest'ultimo è caratterizzato da altari e sepolcri databili dal Trecento al Cinquecento e vede nella seconda cappella sul lato destro l'accesso agli antichi ambienti della chiesa di San Michele Arcangelo, nella quale, è presente tra l'altro anche l'ingresso/uscita che dà su piazza San Domenico Maggiore.

Nella settima cappella a destra vi è inoltre l'accesso alla sacrestia di San Domenico Maggiore dalla quale si accede a sua volta alla sala del tesoro.

Organo a canne

Sulla cantoria alle spalle dell'altare maggiore posta a ridosso della parete fondale dell'abside, si trova l'organo a canne della chiesa, costruito nel 1973 dalla ditta organaria dei Fratelli Ruffatti riutilizzando la cassa barocca dell'organo costruito nel 1715 dall'organaro Fabrizio Cimino.

Lo strumento è a trasmissione elettrica, ed ha consolle indipendente avente due tastiere di 61 note ciascuna e pedaliera concavo-radiale di 32 note. La cassa lignea barocca, riccamente decorata con sculture e rilievi, presenta la mostra divisa in tre campi, all'interno di ciascuno dei quali si trova una cuspide di canne di Principale con bocche a mitria.

La disposizione fonica dell'organo è la seguente[2]:

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Navata sinistra

- Cappella Muscettola (cappella sul lato sinistro della controfacciata)

La cappella, che risale agli inizi del XVI secolo, quando furono chiusi i due ingressi laterali alla chiesa, vide nel corso del Seicento il passaggio della proprietà alla famiglia Muscettola la quale, possedeva fino ad allora un'altra cappella della chiesa, poi scomparsa nei lavori di ristrutturazione seicenteschi.

I Muscettola possedevano un cospicuo numero di opere d'arte, anche di particolare valore, che fecero immediatamente collocare nella cappella non appena avvenuto il passaggio di proprietà di quella che fino ad allora era la cappella di san Giuseppe.

Nell'interno sono visibili decorazioni in marmo bianco databili dalla prima metà del XVI secolo alla prima metà del secolo successivo. Sull'altare sono inoltre presenti due pitture di scuola napoletana quali il San Giuseppe incoronato dal Bambin Gesù retto dalla Vergine di Luca Giordano e più in alto l'Eterno Padre di Belisario Corenzio.

Un'altra tela presente nella cappella è quella di Girolamo Alibrandi, il Redentore (1524). Altre due non più presenti in loco invece erano una di dubbia attribuzione (contesa tra Raffaello e Fra' Bartolomeo della Porta) sottratta durante il decennio francese 1805-1815, poi sostituita da una copia di epoca ottocentesca, ed un'Adorazione dei Magi di anonimo pittore fiammingo del Cinquecento, oggi esposta alla galleria di Capodimonte.

- Cappella di Zi' Andrea

La cappella vide nel corso della sua storia diversi passaggi di proprietà, dai marchesi di Taviano di casa Spinelli ai de' Franchis, che qualche anno dopo l'acquisto dell'ambiente avvenuto agli inizi del Seicento, decisero di trasformare la cappella donandole l'aspetto tipico barocco. Furono chiamati per l'occasione i due scultori Andrea Malasomma e Costantino Marasi, i quali iniziarono i lavori nel 1637 e li terminarono nel 1652.

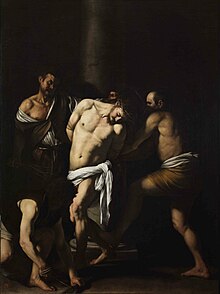

Nel frattempo, nella volta vi lavorò il Corenzio che eseguì degli affreschi oggi perduti, mentre nell'altare maggiore fu collocata la tela di Caravaggio Flagellazione di Cristo, commissionata proprio da Tommaso de' Franchis (proprietario della cappella) nel 1607. Già nel 1675, però, l'opera in questione subì degli spostamenti in altre cappelle della chiesa, fino ad essere oggi esposta nella galleria nazionale di Capodimonte.

Proprio in sostituzione della tela del Merisi, nel 1675 fu posta sull'altare un'opera lignea conosciuta come Madonna di Zi' Andrea, che poi ha dato il nome alla cappella. L'opera è di Pietro Ceraso e vedeva tra le braccia della Madonna anche la figura del Bambino, trafugato quest'ultimo nel 1977.

Nelle due pareti laterali, infine, vi sono i monumenti funebri a Iacopo e Vincenzo de' Franchis, eseguiti sempre dal Malasomma.

- Cappella di san Giovanni Evangelista

La cappella appartenne anch'essa alla famiglia Carafa, ramo Stadera. Gli elementi decorativi interni alla chiesa vanno dal XVI secolo al XIX e riguardano busti a basso rilievo raffiguranti San Giovanni Evangelista, San Domenico e San Tommaso, tele cinquecentesche di Agostino Tesauro e Scipione Pulzone e due monumenti funebri quattrocenteschi dedicati a Rinaldo Carafa e al figlio Antonio eseguiti da Jacopo della Pila.

- Cappella di san Giovanni Battista

La cappella cinquecentesca propone diverse opere pittoriche e scultoree di scuola napoletana. Infatti sono ivi presenti lavori di Girolamo D'Auria come il San Giovanni Battista e il monumento funebre a Bernardino Rota, quest'ultimo eseguito con l'aiuto del fratello Giovan Domenico.

Di scuola di Tino di Camaino è la scultura della Madonna col Bambino, mentre di fine XV secolo è il monumento funebre dedicato ai coniugi Antonio Rota e Lucrezia Brancia ed uno dedicato a Salvatore Rota.

- Cappella di san Nicola

Voluta da Nicola Fraezza, dopo diversi passaggi di proprietà, la cappella giunge intorno al XVII secolo ai Marchese d'Andrea.

Risulta presente in loco una tela raffigurante San Nicola di Bari di fine Seicento, diverse incisioni ed un monumento funebre ottocentesco eseguito da Gaetano Travone dedicato a Giovan Francesco d'Andrea.

- Cappella di san Bartolomeo

La cappella appartiene sin dal Trecento alla famiglia Carafa della Spina. Sopra l'altare maggiore settecentesco vi è collocata una tela attribuita a Jusepe de Ribera e raffigurante il Martirio di san Bartolomeo. Ai lati della tela vi sono i monumenti scultorei di Alfonso e Maurizio Carafa, entrambi sovrastati dallo stemma della famiglia.

Il monumento scultoreo ad Ettore Carafa, posto sulla parete di destra, fu disegnato da Domenico Antonio Vaccaro ed eseguito da Francesco Pagano nel 1738. Sulla sinistra invece vi è il monumento funbere a Letizia Caracciolo, risalente alla metà del Trecento.

Altri elementi decorativi della cappella sono gli stemmi familiari, lapidi commemorative settecentesche, una tela di fine Cinquecento raffigurante il Martirio di san Lorenzo di autore anonimo e due dipinti attribuiti al fiammingo Wenzel Cobergher.

- Cappella di santa Caterina d'Alessandria

Ospita diversi sepolcri monumentali databili tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, dedicati alla famiglia Tomacelli, proprietaria questa della cappella. Il monumento a Leonardo Tomacelli, in particolare, fu una delle ultime operee di Tommaso Malvito.

Altri elementi decorativi sono gli stemmi della nobile famiglia, armi, il dipinto cinquecentesco di Giovann'Angelo d'Amato Martirio di santa Caterina, una lapide decorata con teschi ed altri ancora.

Va infine ricordato che nella cappella è presente anche il sepolcro ottocentesco di Ferdinando Ruffo, nemico dei protagonisti della Repubblica 1799, con scolpito lo stemma dei Ruffo di Bagnara.

- Cappella della Madonna della Neve

Elemento da citare di questa cappella è l'Ancona marmorea (1536) di Giovanni da Nola, a destra vi è il busto bronzeo del poeta Giovan Battista Marino, spostato in loco solo nel 1813, ed a sinistra il monumento sepolcrale di Bartolomeo e Girolamo Pepi, datati 1553.

- Cappella Pinelli (Transetto - I cappella)

La cappella venne acquistata nel 1575 dal banchiere genovese Cosimo Pinelli, il quale, risiedeva a Napoli oramai già da un ventennio. Elementi di pregio della cappella sono il pavimento in marmo con al centro lo stemma della famiglia ed i sepolcri laterali di Cosimo Pinelli e Giustiniana Pignatelli, moglie di Galeazzo Francesco Pinelli.

La cappella ospitava al suo interno la tela di Tiziano Annunciazione, commissionata dal Pinelli e collocata nell'ambiente poco dopo il 1557. Oggi la suddetta opera è esposta alla galleria nazionale di Capodimonte.

- Cappella Blanch (Transetto - II cappella)

La proprietà della cappella passò dai Carafa agli Spinelli. Sono presenti nella sala: una tela raffigurante l'Immacolata, una statua cinquecentesca su santo Stefano, un monumento sepolcrale a Filippo Spinelli del XVI secolo realizzato da Bernardino Moro un altro monumento funebre questa volta dedicato a Carlo Spinelli ed opera di Giammarco Vitale, e diverse altre opere pittoriche e scultoree.

- Cappella del Rosario (Transetto - I cappella a sinistra dell'abside)

La cappella venne intitolata alla Vergine del Rosario nel 1692 e dopo diversi passaggi di proprietà, venne acquistata nel corso del Settecento da Vincenzo Carafa che avviò i lavori di restauro nel 1779 commissionando all'esecuzione degli stessi Carlo Vanvitelli. Di Fedele Fischetti è la tela eseguita nel 1788 e posta sull'altare maggiore raffigurante la Madonna del Rosario. Sempre dello stesso autore sono gli affreschi che abbelliscono la cappella, mentre sulla parete sinistra vi fu collocata per un certo periodo di tempo, dopo diversi spostamenti, l'opera del Merisi: la Flagellazione di Cristo (1607).

- Cappella di Santo Stefano (Transetto - II cappella a sinistra dell'abside)

Vi è il monumentale sepolcro a Rainaldo Del Doce, eseguito da Tommaso Malvito e Giovanni da Nola, prima presente nel cappellone del Crocefisso. Inoltre, vi è un'ancona marmorea databile a cavallo tra il XV e XVI secolo ed al lato la lastra sepolcrale trecentesca di Filippo d'Angiò opera di Tino di Camaino.

Navata destra

- Cappella di san Martino (cappella sul lato destro della controfacciata)

La cappella viene edificata agli inizi del Cinquecento (1508) ed è dedicata a san Martino, vescovo di Tours. La cappella, è appartenuta ai Carafa Santa Severina, presenta diversi elementi decorativi marmorei, alcuni dei quali che rappresentano lo stemma della famiglia Carafa, altri rappresentano trofei militari, elementi vegetali ed altri celebranti le virtù della nobile famiglia partenopea, ed in particolare di Andrea. Quest'ultimo, fu il luogotenente di Carlo V e fu di fatto anche il committente per l'arco rinascimentale che dà accesso alla cappella, questo scolpito dagli sculturi toscani Romolo Balsimelli da Settignano e Andrea Ferrucci.

Sono inoltre presenti sulla parete di fondo altre opere come il dipinto Vergine col Bambino su un trono e i Santi Domenico, Caterina e Martino, di fine XVI secolo attribuito al fiammingo Cornelis Semet.

Ancora, si trovano nella cappella: la tomba di Galeotto Carafa (1513) di Romolo Balsimelli e la tomba di Filippo Saluzzo (1846) di Giuseppe Vaccà, oltre alle quattro grandi tele del De Vivo di inizio Ottocento, Creazione della luce, Adorazione dei magi, Visita della regina di Saba a Salomone e Ingresso della famiglia di Noè nell'arca.

- Cappella di Santa Maria Maddalena

La cappella, i cui proprietari furono i Brancaccio Glivoli, presenta tracce di un affresco, coevo alla costruzione della chiesa, raffigurante la Madonna col Bambino attribuito alla scuola pittorica della fine del XIV secolo, le trecentesche tombe di Tommaso Brancaccio e Trani da Bartolomeo Brancaccio ed infine la tela di Francesco Solimena Madonna col Bambino e santi domenicani (1730).

Altre opere pittoriche e scultoree sono presenti nella cappella, come dipinti di Giovan Filippo Criscuolo e sculture marmoree raffiguranti elementi decorativi e lo stemma della famiglia, nonché un crocifisso ligneo settecentesco posto sull'altare.

- Cappella Brancaccio

Di grande rilievo, per la qualità dei colori e l'impianto architettonico sono senza dubbio gli affreschi della Cappella Brancaccio, opera di Pietro Cavallini che operò a Napoli nel periodo in cui fu ospite remunerato di re Carlo II.

Gli affreschi, commissionati dal cardinale Landolfo Brancaccio nel 1309, raffigurano: Storie di San Giovanni Evangelista, Crocifissione, Storie della Maddalena e gli Apostoli Pietro, Paolo e Andrea.

- Cappella del Crocefisso dei Capece

La cappella nacque come quella di San Giorgio, per poi appartenere alla famiglia Capece nel 1549 quando per lo stesso ambiente fu eseguito un dipinto raffigurante il Crocifisso, il cui anonimo autore, venne tradizionalmente identificato come un membro della famiglia Capece.

Altri monumenti caratterizzano la cappella, come i monumenti funebri di inizio Seicento eseguiti da Ludovico Righi e dedicati uno a Bernardo e l'altro a Corrado Capece, monumento sepolcrale quest'ultimo scolpito con la collaborazione di Girolamo D'Auria, il quale ha sicuramente eseguito la statua del defunto.

Gli elementi decorativi invece raffigurano gli stemmi della famiglia i trofei militari e le armi.

- Cappella di san Carlo Borromeo

Nella cappella di san Carlo Borromeo, già di San Antonio Abate, oltre alla tela che raffigura il santo (attribuita per un certo tempo erroneamente a Giotto), vi è, alle pareti laterali, un Battesimo di Cristo del senese Marco Pino della seconda metà del Cinquecento (1564) con evidenti influssi michelangioleschi e una Ascensione del fiammingo Teodoro d'Errico (Dirk Hendricksz, 1577-1604).

Inoltre è presente un'opera di Filippo Vitale coadiuvato da Pacecco De Rosa, Madonna del Rosario che appare a san Carlo Borromeo e a san Domenico e due tele di Mattia Preti, Nozze di Cana e Cena in casa di Simone.

- Cappella di santa Caterina da Siena

La cappella appartiene sin dal Trecento ai Dentice delle Stelle. I monumenti funebri databili al XIV secolo sono dedicati alle mogli di Ludovico e Carlo Dentice, Dialta Firrao e Feliciana Gallucci.

Altri elementi decorativi nella cappella raffigurano gli stemmi delle famiglie Dentice e Firrao, lastre tombali trecenteschee ed un tombino sepolcrale del 1564 di Carlo Dentice e Giovanna della Tolfa.

- Cappellone del Crocefisso

Il cappellone del Crocefisso, è una delle più grandi cappelle della chiesa, costituendo un vero e proprio ambiente a parte rispetto al complesso religioso, dentro la quale sono presenti altre tre cappelle.

All'interno vi sono sulla volta affreschi di Michele Regolia, che lavorò anche all'adiacente convento; sulla parete di sinistra vi sono monumenti diversi importanti sepolcrali ed una Resurrezione del fiammingo Wenzel Cobergher; mentre sull'altare settecentesco vi è invece una riproduzione del Crocefisso della metà del secolo XIII (ora esposto nella sala di san Tommaso d'Aquino) che, secondo la tradizione avrebbe parlato al santo, apostrofandolo con le seguenti parole: «Tommaso tu hai scritto bene di me. Che ricompensa vuoi?» alle quali il santo replicò «Nient'altro che te, Signore».

Sempre sull'altare maggiore del cappellone, a sinistra rispetto a dove era collocato il crocifisso del XIII secolo, infine, vi era esposta la Deposizione di Colantonio, oggi al museo di Capodimonte.

Sul lato sinistro del cappellone vi sono collocate infine due cappelle:

- Cappella della Natività: decorata in marmo dal Malvito, con affreschi nella cupola raffiguranti i Profetti, opera di Pedro Fernandez, un altro ciclo raffigurante l'Adorazione dei Magi, eseguito da Belisario Corenzio nel 1591, e diversi sepolcri, fra cui quello di Ettore Carafa realizzato nel 1511 e Ferdinando Carafa (morto nel 1593). In quest'ultima cappella è collocato anche il presepe con statue di inizio XVI secolo eseguite da Pietro Belverte.

- Cappella di santa Rosa da Lima: di epoca rinascimentale e all'interno della quale era collocata la Madonna del Pesce di Raffaello, ora al museo del Prado di Madrid. Tutta la decorazione scultorea è invece riconducibile a Giacomo da Brescia, Girolamo Santacroce e Antonino de Marco.

- Cappella di san Tommaso d'Aquino

La cappella è patronata dai d'Aquino già dal Trecento. L'altare risale al Seicento ed è attribuibile a Jacopo Lazzari e Antonio Galluccio; su di esso, vi era collocata una Madonna col Bambino e san Tommaso d'Aquino di Luca Giordano, poi trafugata nel 1975.

Ulteriori monumenti presenti sono due sepolcri del XIV e XVI secolo ed i monumenti di Cristoforo e Tommaso d'Aquino.

La cappella funge infine come passaggio per la sacrestia.

- Sacrestia: la sacrestia, precedetua da un passeggetto che espone alcune sculture e targhe commemorative, è un salone rettangolare, decorato in forme barocche del XVIII secolo su disegno di Giovan Battista Nauclerio. Diverse sono le decorazioni rilevanti della sala, su tutte l'affresco nella volta di Francesco Solimena Trionfo della fede sull'eresia ad opera dei Domenicani. Da una porta posta a destra dell'altare maggiore, vi si accede poi alla sala del Tesoro. Su un ballatoio si trovano 45 feretri con le spoglie imbalsamate di nobili, per la maggior parte appartenenti alla dinastia aragonese.[3]

- Sala del Tesoro: nella sala sono conservate le ricchezze della nobiltà napoletana e dei frati domenicani che hanno soggiornato nel convento. Sono ivi conservati gli abiti dei sovrani, gli oggetti sacri utilizzati durante le processioni ed altre argenterie varie.

- Chiesa di San Michele Arcangelo Moiaesi (Transetto - II cappella)

L'antica chiesa di San Michele Arcangelo a Morfisa è oggi parte integrante della chiesa di San Domenico Maggiore ed oltre che dalla seconda cappella a muro del transetto destro, vi si accede anche da piazza San Domenico Maggiore, costituendo di fatto l'entrata più facilmente accessibile alla chiesa omonima.

In quest'altro ambiente sono presenti diversi monumenti funebri. Su tutti si ricorda il gruppo sepolcrale cinquecentesco della famiglia Rota con al centro il monumento sepolcrale a Porzia Capece di Giovanni Domenico e Girolamo D'Auria presente sulla parete di destra ed inoltre, nella controfacciata, il trecentesco monumento funebre a del Giudice. Su lato sinistro invece sono collocate tre cappelle, la prima di San Bonito, la seconda di San Domenico e la terza di San Giacinto.

- Cappella di San Bonito: la cappella appartenne al segretario di Ferrante I, Antonello Petrucci, il cui palazzo di famiglia è adiacente alla cappella ed alla chiesa. Dopo i fatti relativi alla congiura dei baroni, la cappella passò ai Bonito i quali chiamarono per l'occasione il carrarese Giuliano Finelli per eseguire la scultura di san Bonito presente sull'altare maggiore.

- Cappella di San Domenico: la cappella ha ospitato per lungo tempo una tavola duecentesca raffigurante una delle primi immagini di san Domenico. Oggi l'opera è in deposito e rimane in loco un cospicuo numero di rilievi, il monumento funebre a Tommaso Brancaccio, opera di Jacopo della Pila di fine Cinquecento e sulla facciata principale vi è la macchina delle Quarantore, .

- Cappella di San Giacinto: la cappella presenta una tavola tardo cinquecentesca sull'altare con Storie della vita di san Giacinto. La cappella affaccia inoltre anche verso il lato interno della chiesa, costituendo la I cappella del transetto destro.

- Cappella di san Domenico Soriano (Transetto - I cappella al lato dell'abside)

La cappella apparteneva ai Carafa della Stadera sin dal Quattrocento. Il nome è attribuito dalla presenza sopra il settecentesco altare di un dipinto raffigurante San Domenico Soriano. Nella cappella sono inoltre presenti altre tele, tra le quali due di Luca Giordano presenti sulle pareti laterali e raffiguranti San Tommaso d'Aquino e San Vincenzo Ferrer.

Gli affreschi del Settecento sono invece opera di Francesco Cosenza.

- Cappella dell'Angelo Custode (Transetto - II cappella al lato dell'abside)

La cappella, una volta intitolata a san Tommaso, prende il nome dall'opera lignea di fine XVI secolo presente sull'altare maggiore e raffigurante un angelo custode.

Nella cappella sono presenti inoltre affreschi di Michele Ragolia, un pavimento maiolicato del Settecento ed alcuni bassorilievi marmorei. Infine, sono conservati nella cappella i resti di san Tarcisio.

Chiostri

Il convento, che ha ospitato durante la sua esistenza illustri personalità (Giordano Bruno e San Tommaso D'Aquino su tutti), ha visto perdere l'aspetto originario a causa dei rifacimenti e delle drastiche modifiche apportate durante il corso dei secoli.

Dei quattro chiostri che anticamente caratterizzavano il complesso, infatti, oggi solo due rimangono disponibili all'edificio religioso: il chiostro di San Tommaso ed il chiostro Grande.

Opere non più presenti nella chiesa

Trasferite in altri musei

- Caravaggio, Flagellazione di Cristo, oggi alla galleria nazionale di Capodimonte.

- Raffaello, Madonna del Pesce, oggi nel museo del Prado.

- Tiziano, Annunciazione, oggi alla galleria nazionale di Capodimonte.

- Anonimo fiammingo del XVI secolo, Adorazione dei Magi, oggi alla galleria nazionale di Capodimonte.

- Colantonio, Deposizione, oggi alla galleria nazionale di Capodimonte.

- Fabrizio Santafede, Vergine in gloria che consegna il rosario a san Domenico tra santi, in deposito (destinazione ancora incerta).

Trafugate

- Madonna col Bambino, S. Giovannino e Santa Elisabetta di Fra' Bartolomeo della Porta (1516)

- Madonna col Bambino di Andrea Sabatini

- Due tele di Santi di Guido Reni

- San Giuseppe di Luca Giordano (1680-1685)

- Epifania di Luca da Loida

- Maddalena di ignoto del Quattrocento (posta nella cappella della Maddalena e trafugata nel 1968)

Note

Bibliografia

- Vincenzo Regina, Le chiese di Napoli. Viaggio indimenticabile attraverso la storia artistica, architettonica, letteraria, civile e spirituale della Napoli sacra, Newton e Compton editore, 2004.

- Gaetano Barbarulo, Note sulle pergamene di S. Domenico Maggiore, in "Napoli Nobilissima", quinta serie, 2006 (7), pp. 129-135.

- Gaetano Barbarulo, Il patrimonio di S. Domenico Maggiore in Napoli - Dall'acquisizione dei locali ai primi acquisti fondiari (1231-1350), in "Campania Sacra" 2008 (39), pp. 13-74.

- A cura della direzione centrale per l’amministrazione del Fondo Edifici di Culto, Catalogo mostra Antichi telai. I tessuti d’arte del patrimonio del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, Roma - Napoli, Elio De Rosa Editore, 2008, pp. 301, 36-38.

- Naldi N., Giovanni da Nola, Annibale Caccavello, Giovan Domenico D'Auria, Editrice Electa (2007) ISBN 8851004137

- Stefano Romano, L'arte organaria a Napoli, Società editrice napoletana (1980) ISBN non esistente

Voci correlate

Altri progetti

Wikibooks contiene testi o manuali sulla chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli

Wikibooks contiene testi o manuali sulla chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli