Ankylosaurus magniventris: differenze tra le versioni

-ennesima fantasia |

Nessun oggetto della modifica |

||

| Riga 57: | Riga 57: | ||

A causa degli scarsi resti frammentari, la struttura di gran parte dello scheletro di ''Ankylosaurus'', che comprende il [[Bacino (anatomia)|bacino]], la parte centrale della coda e i piedi, è ancora sconosciuta. L'animale era senz'altro [[quadrupede]], e gli arti posteriori erano più lunghi di quelli anteriori. La [[scapola]] e il coracoide (un osso rettangolare collegato all'estremità inferiore della scapola) dell'esemplare AMNH 5895 erano fusi e possedevano degli [[entesi]] (tessuto connettivo) per varie inserzioni muscolari. La scapola era lunga 61,5 cm (24,2 pollici). L'[[omero]] (osso del braccio superiore) era molto breve e ampio, e misurava circa 54 cm (21 pollici) di lunghezza, nell'esemplare AMNH 5214. Il [[femore]] (osso della coscia) era molto robusto, e misurava circa 67 cm (26 pollici) di lunghezza, nel campione AMNH 5214. Tuttavia i piedi dell'animale sono completamente sconosciuti, ma dal raffronto con animali affini i piedi posteriori probabilmente aveva solo tre dita.<ref name="eberth1997">{{Cita libro|autore=Eberth, D. A.|anno=1997|contributo=Edmonton Group|curatore=Currie, P. J.; Padian, K.|titolo=The Encyclopedia of Dinosaurs|editore=Academic Press|pp=199–204|isbn=978-0-12-226810-6}}</ref> |

A causa degli scarsi resti frammentari, la struttura di gran parte dello scheletro di ''Ankylosaurus'', che comprende il [[Bacino (anatomia)|bacino]], la parte centrale della coda e i piedi, è ancora sconosciuta. L'animale era senz'altro [[quadrupede]], e gli arti posteriori erano più lunghi di quelli anteriori. La [[scapola]] e il coracoide (un osso rettangolare collegato all'estremità inferiore della scapola) dell'esemplare AMNH 5895 erano fusi e possedevano degli [[entesi]] (tessuto connettivo) per varie inserzioni muscolari. La scapola era lunga 61,5 cm (24,2 pollici). L'[[omero]] (osso del braccio superiore) era molto breve e ampio, e misurava circa 54 cm (21 pollici) di lunghezza, nell'esemplare AMNH 5214. Il [[femore]] (osso della coscia) era molto robusto, e misurava circa 67 cm (26 pollici) di lunghezza, nel campione AMNH 5214. Tuttavia i piedi dell'animale sono completamente sconosciuti, ma dal raffronto con animali affini i piedi posteriori probabilmente aveva solo tre dita.<ref name="eberth1997">{{Cita libro|autore=Eberth, D. A.|anno=1997|contributo=Edmonton Group|curatore=Currie, P. J.; Padian, K.|titolo=The Encyclopedia of Dinosaurs|editore=Academic Press|pp=199–204|isbn=978-0-12-226810-6}}</ref> |

||

Le [[vertebre cervicali]] del collo possedevano ampie [[Vertebra|spine neurali]] che aumentato in altezza man mano che si avvicinavano al corpo. La parte anteriore delle spine neurali aveva entesi ben sviluppate, molto comuni tra i dinosauri adulti, il che indica la presenza di grandi [[legamenti]] che contribuivano a sostenere il peso della testa massiccia. Le vertebre dorsali della schiena avevano [[Vertebra|centra]] (o enti) piuttosto brevi rispetto alla loro larghezza, e le loro spine neurali erano corte e strette. Le vertebre dorsali erano strettamente distanziate, il che limitava il movimento della schiena verso il basso. Le spine neurali avevano [[tendini]] [[Ossificazione|ossificati]] (trasformati in osso), che si sovrapponevano anche su alcune vertebre. Le nervature delle ultime quattro vertebre della schiena e la [[gabbia toracica]] erano molto ampie. Le costole mostrano varie cicatrici che mostrano l'attaccatura dei muscoli. Le vertebre caudali della coda avevano un centra leggermente [[Colonna vertebrale|amphicoelous]], ossia erano concave su entrambi i lati. L'interbloccate [[processo articolare]] delle vertebre caudali avevano una vaga forma a V, quando visto dall'alto.<ref name="carpenter2004"/> |

Le [[vertebre cervicali]] del collo possedevano ampie [[Vertebra|spine neurali]] che aumentato in altezza man mano che si avvicinavano al corpo. La parte anteriore delle spine neurali aveva entesi ben sviluppate, molto comuni tra i dinosauri adulti, il che indica la presenza di grandi [[legamenti]] che contribuivano a sostenere il peso della testa massiccia. Le vertebre dorsali della schiena avevano [[Vertebra|centra]] (o enti) piuttosto brevi rispetto alla loro larghezza, e le loro spine neurali erano corte e strette. Le vertebre dorsali erano strettamente distanziate, il che limitava il movimento della schiena verso il basso. Le spine neurali avevano [[tendini]] [[Ossificazione|ossificati]] (trasformati in osso), che si sovrapponevano anche su alcune vertebre. Le nervature delle ultime quattro vertebre della schiena e la [[gabbia toracica]] erano molto ampie. Le costole mostrano varie cicatrici che mostrano l'attaccatura dei muscoli. Le vertebre caudali della coda avevano un centra leggermente [[Colonna vertebrale|amphicoelous]], ossia erano concave su entrambi i lati. L'interbloccate [[processo articolare]] delle vertebre caudali avevano una vaga forma a V, quando visto dall'alto.<ref name="carpenter2004">{{cite journal |author =Carpenter, K. |year=2004 |title=Redescription of ''Ankylosaurus magniventris'' Brown 1908 (Ankylosauridae) from the Upper Cretaceous of the Western Interior of North America |journal=Canadian Journal of Earth Sciences |volume=41 |issue=8 |pages=961–86|doi=10.1139/e04-043|bibcode=2004CaJES..41..961C|url=http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.1139/e04-043}}</ref> |

||

== |

== Paleobiologia == |

||

=== Alimentazione === |

|||

Probabilmente l'anchilosauro si nutriva quasi in continuazione: aveva zampe troppo corte per arrivare alle foglie delle piante più alte di 2 metri. Strappava rami e foglie con il largo becco, masticandole a lungo prima di inghiottirle. |

|||

[[File:Ankylosaurus ribs.jpg|thumb|Vertebra posteriore con costole fuse (AMNH 5895); il corpo ampio ospitava un ampio [[sistema digestivo]]]] |

|||

Come tutti gli altri ornitischi, l' ''Ankylosaurus'' era [[erbivoro]]. Il muso largo e piatto era perfettamente adatto per un brucare selettivo di piante basse. I denti dell' ''Ankylosaurus'' erano taglienti sul volto delle corone, piuttosto che sulla punta delle corone, come nei [[nodosauridi]].<ref name="carpenter2004"/> Nel 1982, Carpenter scoprì due piccoli denti, rispettivamente dalla Formazione Lance e dalla Formazione Hell Creek, assegnandoli ad un giovane ''Ankylosaurus''. I due piccoli denti misuravano rispettivamente 3,2 e 3,3 mm di lunghezza. Il dente più piccolo era fortemente usurato, pertanto Carpenter suggerì che gli ankylosauridi in generale o almeno i cuccioli non ingoiassero il cibo, ma impiegavano una sorta di masticazione.<ref name=Carpenter1982>{{cite journal|author = Carpenter, K.|year=1982|title=Skeletal and dermal armor reconstruction of ''Euoplocephalus tutus'' (Ornithischia: Ankylosauridae) from the Late Cretaceous Oldman Formation of Alberta|journal=Canadian Journal of Earth Sciences|volume=19|issue=4|pages=689–97|doi=10.1139/e82-058|bibcode=1982CaJES..19..689C}}</ref> Anche se gli ankylosauri non si fossero nutriti di materiali [[Fibra|vegetali fibrosi]] e piante legnose, avevano comunque una dieta molto variegata, tra cui foglie dure e frutti carnosi.<ref name="tongue"/> Sulla base dell'ampiezza della gabbia toracica, un' ''Ankylosaurus'' poteva [[digerire]] i pasti attraverso un sistema di fermentazione interno, come alcune moderne lucertole erbivore, che hanno più camere nel loro [[Colon (anatomia)|colon]] allargato.<ref name="carpenter2004"/> |

|||

Nel 1969, il paleontologo austriaco Georg Haas concluse che, nonostante le grandi dimensioni dei teschi di ankylosauri, la muscolatura associata alle mandibole era relativamente debole. Inoltre ipotizzò che il movimento della mascella era limitato alla salita e alla discesa. Estrapolando da questo, Haas suggerì che gli ankylosauri si nutrivano di vegetazione morbida non abrasiva.<ref name="Hans1969">{{cite journal|author =Haas, G.|year=1969|title=On the jaw musculature of ankylosaurs|journal=American Museum Novitates|volume=2399|pages=1–11 |id={{hdl|2246/2609}} }}</ref> Tuttavia, una successiva ricerca sul cranio dell' ''[[Euoplocephalus]]'' ha dimostrato che questi animali erano capaci di muovere le mascelle anche lateralmente consentendo la masticazione, indicando anche che il cranio fosse in grado di resistere a notevoli forze.<ref name=Rybzynski2001>{{cite book|author1=Rybczynski, N. |author2=Vickaryous, M. K. |year=2001|contribution=Chapter 14: Evidence of Complex Jaw Movement in the Late Cretaceous Ankylosaurid, ''Euoplocephalus tutus'' (Dinosauria: Thyreophora)|pages=299–317|editor=K. Carpenter|title=The Armored Dinosaurs|publisher=Indiana University Press|isbn=978-0-253-33964-5}}</ref> Nel 2016, un nuovo studio sull'occlusione dentale (contatto fra i denti) e la possibilità di muovere la mandibola all'indietro (PALINAL), era assente negli ankylosauridi, tranne che in ''Ankylosaurus'' ed ''Euoplocephalus'', avendo sviluppato questa incredibile capacità indipendentemente dai [[Nodosauridae|nodosauridi]].<ref name="Ősi">{{cite journal|last1=Ősi|first1=A.|last2=Prondvai|first2=E.|last3=Mallon|first3=J.|last4=Bodor|first4=E. R.|title=Diversity and convergences in the evolution of feeding adaptations in ankylosaurs (Dinosauria: Ornithischia)|journal=Historical Biology|date=2016|pages=1–32|doi=10.1080/08912963.2016.1208194}}</ref> |

|||

Se attaccato, si difendeva usando la mazza caudale, che usava per colpire il predatore e forse l'accelerazione del flusso del sangue lo faceva "arrossare", dandogli un aspetto minaccioso. |

|||

Nel 2016, è stato ritrovato un'esemplare di ''[[Pinacosaurus]]'' che conservava una grande paraglossalia (ossa triangolari o cartilagine situati nella lingua) che mostrano segni di stress muscolare, e si pensa che questo fosse una caratteristica comune negli Ankylosauri. Pertanto alcuni ricercatori hanno suggerito che gli [[Ankylosauria|ankylosauri]] facessero affidamento sulle lingue muscolari e sull'hyobranchia (ossa della lingua) durante l'alimentazione, dal momento che i loro denti erano abbastanza piccoli e venivano sostituiti a un ritmo relativamente lento. Alcune [[Salamandra (zoologia)|salamandre]] moderne hanno una simile lingua ossa, e utilizzano la loro lingua prensile per raggiungere il cibo. Con una lingua così lunga gli ankylosauri potevano anche integrare nella loro dieta piccoli [[insetti]] che raccoglievano con la loro lunga lingua appiccicosa.<ref name="tongue">{{cite journal|author1=Hill, R. V. |author2=D'Emic, M. D. |author3=Bever, G. S. |author4=Norell, M. A. |year=2015|title=A complex hyobranchial apparatus in a Cretaceous dinosaur and the antiquity of avian paraglossalia|journal=Zoological Journal of the Linnean Society|pages=n/a|doi=10.1111/zoj.12293|volume=175|issue=4}}</ref> |

|||

== Ritrovamenti == |

|||

Il primo ritrovamento di fossili di anchilosauro risale al [[1908]]. Tutti i ritrovamenti fossili sono avvenuti in [[Nordamerica]] ([[Alberta]], [[Montana]] e [[Wyoming]]). Recentemente ([[1996]]) sono state ritrovate impronte fossili attribuite a un Anchilosauro nel [[Sudamerica]] ([[Bolivia]]). |

|||

=== Sensi === |

|||

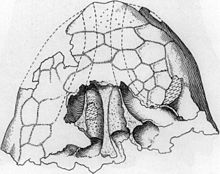

[[File:Ankylosaurus nasal chambers.jpg|thumb|alt=Diagram of internal chambers of a skull|Diagramma che mostra le [[cavità nasali]] all'interno del muso (AMNH 5895)]] |

|||

Nel 1977, la paleontologa polacca Teresa Maryanska propose che i complessi seni e cavità nasali degli ankylosauri avevano la funzione di alleggerire il cranio, e che ospitassero una sviluppata [[ghiandola]] nasale o che agisse come una camera di risonanza vocale.<ref name="carpenter2004"/><ref name=Maryanska1977>{{cite journal|author =Maryanska, T.|year=1977|title=Ankylosauridae (Dinosauria) from Mongolia|journal=Palaeontologia polonica|volume=37|pages=85–151 | url= http://palaeontologia.pan.pl/Archive/1977-37_85-151_19-36.pdf}}</ref> Carpenter respinse queste ipotesi, sostenendo che gli animali [[tetrapodi]] emettono suoni attraverso la [[laringe]], non attraverso le narici, e che la riduzione del peso sarebbe stata minima, in quanto gli spazi vuoti rappresentano solo una piccola percentuale del volume del cranio. Anche l'ipotesi della ghiandola nasale era piuttosto improbabile, in quanto i seni non hanno alcuna funzione specifica.<ref name="carpenter2004"/> |

|||

Uno studio del 2011 sui passaggi nasali di ''Euoplocephalus'' hanno sostenuto la loro funzione come sistema di calore e bilanciamento dell'acqua, notando il vasto sistema di vasi sanguigni e l'aumento della superficie per la membrana mucosa (usato per il calore e l'acqua di scambio negli animali moderni). I ricercatori hanno quindi risuscitato l'ipotesi della camera di risonanza vocale, paragonabile ai passaggi nasali allungati dell'[[antilope saiga]] e alla trachea delle [[Gru (uccello)|gru]] e dei [[Cigno|cigni]]. Le ricostruzioni dell'orecchio interno suggeriscono un'adattamento per sentire i suoni a basse frequenza, come la risonanza a tono basso dei suoni possibilmente prodotti dai passaggi nasali. Tuttavia l'ipotesi della ghiandola nasale è stata scartata in quanto la regione [[Olfatto|olfattiva]] si trova ai lati delle vie respiratorie principale.<ref name="Witmer">{{cite journal|authors =Miyashita, T., Arbour V. M.; Witmer L. M.; Currie, P. J.|year=2011|title=The internal cranial morphology of an armoured dinosaur ''Euoplocephalus'' corroborated by X-ray computed tomographic reconstruction|journal=Journal of Anatomy|volume=219|issue=6|pages=661–75|doi=10.1111/j.1469-7580.2011.01427.x|pmid=21954840|pmc=3237876|url=http://www.oucom.ohiou.edu/dbms-witmer/Downloads/2011_Miyashita_et_al._Euoplocephalus_head_anatomy.pdf}}</ref> |

|||

La forma delle cavità nasali di ''Ankylosaurus'' indicano che il flusso d'aria era unidirezionale, (attraverso i polmoni durante inspirazione e l'espirazione), sebbene la bidirezionale sia possibile.<ref name="carpenter2004"/> L' allargata regione olfattiva degli ankylosauridi indica un senso dell'olfatto molto sviluppato,<ref name="Witmer"/> e la posizione delle orbite di ''Ankylosaurus'' suggerire una buona [[visione stereoscopica]].<ref name="carpenter2004"/> |

|||

=== Locomozione === |

|||

[[File:Ankylosaurus scapula.jpg|thumb|Scapola e coracoide dell'esemplare AMNH 5895]] |

|||

Le ricostruzioni della muscolatura degli arti anteriori degli ankylosauri, fatta da Coombs nel 1978, suggerisce che gli arti anteriori portassero la maggior parte del peso dell'animale, sopratutto mentre l'animale si nutriva. Inoltre, Coombs ha suggerito che gli ankylosauri fossero capaci di [[Fossorio|scavare]] per cercare il cibo, sebbene le loro unghie simili a zoccoli limitassero le loro capacità. La grande e pesante mole dell' ''Ankylosaurus'' lo rendevano con tutta probabilità un'animale lento e pigro,<ref name="digger">{{cite journal|author =Coombs, W.|year=1978|title=Forelimb muscles of the Ankylosauria (Reptilia, Ornithischia)|journal=Journal of Paleontology|volume=52|issue=3|pages=642–57|jstor=1303969}}</ref><ref name="hindlimb">{{cite journal|author =Coombs, W.|year=1979|title= |

|||

Osteology and myology of the hindlimb in the Ankylosauria (Reptillia, Ornithischia)|journal=Journal of Paleontology|volume=53|issue=3|pages=666–84|jstor=1304004}}</ref> capace però di movimenti agili e rapidi in caso di necessità.<ref name="coombs">{{cite journal|author =Coombs, W. P.|title=Theoretical aspects of cursorial adaptations in dinosaurs |journal=[[The Quarterly Review of Biology]] |volume=53 |year=1978 |pages=393–418 |doi=10.1086/410790 |issue=4}}</ref> |

|||

=== Ontogenesi === |

|||

Studi su esemplari di ''[[Pinacosaurus]]'' di diverse età hanno scoperto che durante lo [[Ontogenesi|sviluppo ontogenetico]], le costole dei giovani ankylosauri erano fuse con le vertebre. Gli arti anteriori erano molto più robusti degli arti posteriori, ulteriore prova che gli arti anteriori portavano la maggior parte del peso. Durante questa fase della crescita gli [[osteodermi]] che formavano la corazza erano ancora in via di formazione e ossificazione, rendendo inoltre l'animale debole agli attacchi dei predatori.<ref name="Burns Postcrania">{{cite journal|last1=Burns|first1=M|last2=Tumanova|first2=T|last3=Currie|first3=P|title=Postcrania of juvenile ''Pinacosaurus grangeri'' (Ornithischia: Ankylosauria) from the Upper Cretaceous Alagteeg Formation, Alag Teeg, Mongolia: implications for ontogenetic allometry in ankylosaurs|journal=Journal of Paleontology|date=Jan 2015|volume=89|issue=1|pages=168–182|doi=10.1017/jpa.2014.14}}</ref> Le piastre ossee del cranio, si indurivano poco a poco cominciando prima dal centro del muso e il bordo posteriore; a poco a poco l'ossificazione si estendeva verso le regioni centrali. Sul resto del corpo, il processo di ossificazione progrediva dal collo fino a raggiungere la coda.<ref name="Currie2011">{{cite journal|author=Currie, P. J.; Badamgarav, D.; Koppelhus, E. B.; Sissons, R.; Vickaryous, M. K.|year=2011|title=Hands, feet, and behaviour in ''Pinacosaurus'' (Dinosauria: Ankylosauridae)|journal=Acta Palaeontologica Polonica|volume=56|issue=3|pages=489–504|doi=10.4202/app.2010.0055}}</ref> |

|||

=== Difese === |

|||

[[File:Ankylosaurus dinosaur.png|left|thumb|Ricostruzione grafica di ''Ankylosaurus'' mentre mostra minaccioso la mazza ossea della coda]] |

|||

Gli [[osteodermi]] degli ankylosauridi erano molto più sottili rispetto a quelle degli altri Anchilosauri, e sembrano essere stati rafforzati da dei cuscini distribuiti in modo casuale di [[collagene]] e fibre. Questi erano strutturalmente simile alle fibre di Sharpey, ed erano inseriti direttamente nel tessuto osseo, una caratteristica unica degli ankylosauridi. Questo avrebbe fornito agli ankylosauridi un'armatura non solo resistente agli attacchi e ai morsi dei predatori ma anche leggera.<ref name="Scheyer">{{cite journal|author1=Scheyer, T. M. |author2=Sander, P. M. |year=2004|title=Histology of ankylosaur osteoderms: implications for systematics and function|journal=Journal of Vertebrate Paleontology|volume=24|issue=4|pages=874–93|jstor=4524782|doi=10.1671/0272-4634(2004)024[0874:hoaoif]2.0.co;2}}</ref> Anche le [[palpebre]] erano corazzate e rivestite dalle ossa palpebrali, che avrebbero fornito una protezione aggiuntiva.<ref name=Coombs1972>{{cite journal|author=Coombs W.|year=1972|title=The Bony Eyelid of ''Euoplocephalus'' (Reptilia, Ornithischia)|journal=Journal of Paleontology|volume=46|issue=5|pages=637–50|jstor=1303019}}.</ref> Nel 1982, Carpenter ha suggerito che l'armatura, fortemente vascolarizzata, può anche aver avuto un ruolo nella [[termoregolazione]] dell'animale, come nei moderni [[Crocodylia|coccodrilli]].<ref name=Carpenter1982/> |

|||

La mazza caudale dell' ''Ankylosaurus'' era un'ottima arma offensiva, in grado di produrre un'impatto abbastanza forte da rompere le ossa di un possibile aggressore. I tendini della coda erano parzialmente ossificati e non erano molto elastici, trasmettendo alla coda una grande forza per essere usata come arma.<ref name="carpenter2004"/> Nel 1979, Coombs ha suggerito che i diversi muscoli degli arti posteriori avessero il controllato sull'oscillazione della coda, e che spinta con violenza la mazza caudale avrebbe certamente potuto rompere il [[metatarso]] di grandi [[teropodi]] come ''[[Tyrannosaurus]]''.<ref name="hindlimb"/> |

|||

Uno studio del 2009 ha stimato che gli [[Ankylosauridae|ankylosauridi]] avrebbero potuto far oscillare la coda a 100 gradi lateralmente. Tuttavia, lo studio ha anche riscontrato che solo le grandi mazze caudali degli ankylosauridi erano in grado di rompere le ossa, mentre gli ankylosauri con mazze caudali medie e piccole non ne erano in grado. Nonostante la fattibilità di far oscillare la coda, i ricercatori non hanno potuto determinare se tutti gli ankylosauridi utilizzassero la coda come difesa contro potenziali predatori, nei [[Competizione intraspecifica|combattimento intraspecifica]] o entrambi i casi.<ref name=arbour>{{cite journal|author =Arbour, V. M.|year=2009|title= Estimating impact forces of tail club strikes by ankylosaurid dinosaurs|journal=PLoS ONE |volume=4|issue=8|page=e6738|doi=10.1371/journal.pone.0006738|bibcode=2009PLoSO...4.6738A|pmid=19707581|pmc=2726940}}</ref> Nel 1993, Tony Thulborn ha proposto che la mazza caudale degli ankylosauridi avrebbe agito principalmente come mezzo di distrazione: vedendola agitarsi un predatore avrebbe potuto attaccare la coda scambiandola per la testa in modo che l'ankylosauro possa colpirlo. Questa teoria potrebbe anche portare a credere che le mazze caudali di questi animali fossero colorate per attirare l'attenzione del predatore o che avessero la stessa colorazione del capo.<ref name="thulborn1993">{{cite journal |author =Thulborn, T. |year=1993 |title=Mimicry in ankylosaurid dinosaurs |journal=Record of the South Australian Museum |series=27 |pages=151–58}}</ref> Sebbene questa idea non sia stata completamente scartata, Carpenter la respinse, in quanto la forma della mazza di questi animali è molto variabile anche tra gli esemplari della stessa specie.<ref name="carpenter2004"/> |

|||

== Paleoecologia == |

|||

[[File:Hell Creek dinosaurs and pterosaurs by durbed.jpg|thumb|Reconstruction of several dinosaurs of various sizes and colors|''Ankylosaurus'' (dietro a sinistra) e altri animali della [[Formazione Hell Creek]]]] |

|||

L' ''Ankylosaurus'' visse tra i 68 e i 66 milioni di anni fa, verso la del [[Maastrichtiano]], la fase finale del [[Cretaceo superiore]]. Fu uno degli ultimi generi di dinosauro ad evolversi prima della grande [[estinzione di massa del Cretaceo-Paleocene]]. L'olotipo dell'animale è stato ritrovato nella [[Formazione Hell Creek]], in [[Montana]], mentre altri esemplari sono stati ritrovati nella Formazione Lance, del [[Wyoming]], e nella Formazione Scollard, in [[Alberta]], [[Canada]], tutte risalenti alla fine del Cretaceo.<ref name="vickaryousetal2004">{{cite book|authors=Vickaryous, M. K., Maryanska, T.; Weishampel, D. B.|contribution=Ankylosauria|editor1=Weishampel, D. B. |editor2=Dodson, P. |editor3=Osmólska, H. |year=2004 |title=The Dinosauria |publisher=University of California Press |pages=363–92 |isbn=0-520-24209-2}}</ref><ref name=WETAL04/> I fossili di ''Ankylosaurus'' sono piuttosto rari in questi sedimenti, e la distribuzione dei suoi resti suggeriscono che l'animale era limitato alle regioni montagnose delle formazioni, piuttosto che alle pianure costiere. Nello stesso ambiente viveva anche un'altro [[Ankylosauria|ankylosauro]] [[Nodosauridae|nodosauro]] chiamato ''[[Denversaurus]]'' (precedentemente denominato ''[[Edmontonia]] sp.''), tuttavia sembra che i due animali non siano mai entrati in competizione. Sebbene i due animali siano stati ritrovati nella stessa località, il ''Denversaurus'' sembra aver preferito le pianure. Inoltre lo stretto muso del ''Denversaurus'' suggerisce che quest'ultimo avesse una dieta più selettiva rispetto ad ''Ankylosaurus'', indicando un'ulteriore [[Nicchia ecologica|separazione ecologica]].<ref name="carpenter2004"/> |

|||

Le formazioni Hell Creek, Lance e Scollard rappresentano diverse sezioni della sponda occidentale del [[Mare interno occidentale]] che divideva il Nordamerica in occidentale e orientale, durante il Cretaceo. Il loro ambiente era costituito da una vasta [[Piana costiera|pianura costiera]], che si estendeva verso ovest dalla costa alle neonate [[Montagne Rocciose]]. Queste formazioni sono composte in gran parte da arenaria e argilla.<ref name="lofgren1997">{{cite book|author =Lofgren, D. F.|year=1997|contribution=Hell Creek Formation|editor1=Currie, P.J. |editor2=Padian, K. |title=The Encyclopedia of Dinosaurs|publisher=Academic Press|pages=302–03|isbn=978-0-12-226810-6}}</ref><ref name="breithaupt1997">{{cite book|author =Breithaupt, B. H.|year=1997|contribution=Lance Formation"|editors=Currie, P.J.; Padian, K.|title=The Encyclopedia of Dinosaurs|publisher=Academic Press|pages=394–95|isbn=978-0-12-226810-6}}</ref><ref name="eberth1997"/> Le regioni in cui l' ''Ankylosaurus'' e gli altri ankylosauri del Cretaceo sono stati ritrovati, era caratterizzato da un clima caldo subtropicale/temperato, [[Monsone|monsonico]] con precipitazioni occasionali, [[Tempesta|tempeste tropicali]] e [[incendi boschivi]].<ref name="Ősi"/> All'interno della [[Formazione Hell Creek]], vi erano numerosissime piante, soprattutto [[angiosperme]], non meno comuni erano le [[conifere]], le [[felci]] e le [[Cycas|cycadi]]. L'abbondanza di foglie fossili trovate a decine in diversi siti indica che l'area era in gran parte adibita a foreste di piccoli alberi.<ref name="johnson1997">{{cite book|author =Johnson, K. R.|year=1997|contribution=Hell Creek Flora|editor1=Currie, P. J. |editor2=Padian, K. |title=The Encyclopedia of Dinosaurs|publisher=Academic Press|pages=300–02|isbn=978-0-12-226810-6}}</ref> L' ''Ankylosaurus'' condivideva il suo ambiente con alcuni dei più grandi e famosi dinosauri mai esistiti: tra gli erbivori (oltre ad ''Ankylosaurus'') vi era il [[nodosauride]] ''[[Denversaurus]]'', i [[ceratopsidi]] ''[[Triceratops]]'' e ''[[Torosaurus]]'', l'[[hypsilophodontidae]] ''[[Thescelosaurus neglectus]]'', l'[[hadrosauridae]] ''[[Edmontosaurus]]'', il [[Pachycephalosauria|pachycephalosauro]] ''[[Pachycephalosaurus]]'', gli [[Ornithomimosauria|ornithomimidi]] ''[[Ornithomimus]]'' e ''[[Struthiomimus]]'' e gli [[Oviraptorosauria|oviraptorosari]] ''[[Anzu wyliei|Anzu]]'' e ''[[Chirostenotes]]''. Non mancavano ovviamente i predatori come i [[maniraptora]] ''[[Acheroraptor]]'', ''[[Pectinodon]]'', ''[[Troodon]]'' e ''[[Dakotaraptor]]'', mentre il ruolo di [[superpredatore]] era del [[Tyrannosauridae|tyrannosaride]] ''[[Tyrannosaurus]]''.<ref name=WETAL04/><ref name=HCFF/> |

|||

==Nella cultura di massa== |

==Nella cultura di massa== |

||

| Riga 78: | Riga 109: | ||

== Note == |

== Note == |

||

{{Reflist|35em}} |

|||

<references/> |

|||

== Altri progetti == |

== Altri progetti == |

||

Versione delle 00:42, 24 ott 2016

| Anchilosauro | |

|---|---|

Cranio di Ankylosaurus,(AMNH 5214), in visione frontale, al Museum of the Rockies. | |

| Intervallo geologico | |

| Stato di conservazione | |

Fossile | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Classe | Sauropsida |

| Superordine | Dinosauria |

| Ordine | † Ornithischia |

| Sottordine | † Thyreophora |

| Famiglia | † Ankylosauridae |

| Sottofamiglia | † Ankylosaurinae |

| Tribù | † Ankylosaurini |

| Genere | † Ankylosaurus Brown, 1908 |

| Nomenclatura binomiale | |

| † Ankylosaurus magniventris Brown, 1908 | |

Ankylosaurus (Ankylosaurus magniventris Brown, 1908 - il cui nome dal greco significa letteralmente "lucertola fusa"[1]) era una specie di dinosauro thyreophoraneo, i cui fossili sono stati ritrovati nelle formazioni geologiche del Cretacico superiore, circa 68-66 milioni di anni fa, in quella che oggi è il Nord America, il che lo rende uno degli ultimi dinosauri a comparire prima della Grande Estinzione dei Dinosauri. Ankylosaurus fu descritto per la prima volta nel 1908, da parte del paleontologo Barnum Brown, e attualmente è l'unica specie ascritta al genere Ankylosaurus. Da quando è stato scoperto, sono stati scoperti solo una manciata di esemplari frammentari di Ankylosaurus, ma non è mai stato ritrovato uno scheletro completo. Anche se la maggior parte dei membri di Ankylosauria sono rappresentati da materiali fossili ben più completi, Ankylosaurus è spesso considerato come l'archetipo del suo gruppo.

Con una lunghezza massima di 6,25 m (20,5 piedi), un'altezza di 1,7 m (5,6 piedi) e un peso di 6 tonnellate (13.000 lb), nonostante lo scarso materiale fossile, Ankylosaurus è ancora oggi considerato il genere più grande di Ankylosauria. Il suo corpo ampio e robusto era sorretto da quattro corte ma robuste zampe, ed era ricoperto da una spessa corazza di osteodermi, disposti ad anelli che circondavano anche la regione del collo. La sua lunga coda corazzata finiva di una grossa mazza caudale fatta d'ossa fuse. La sua testa larga e bassa, disponeva di due piccole corna che diramavano all'indietro e un altro paio della stessa forma ma che invece puntavano verso il basso. La parte anteriore delle mascelle erano coperte in un becco corneo, dotato di una fila di piccoli denti a forma di foglia. Le ossa del cranio erano fuse, il che dava maggiore resistenza alle ossa, tale caratteristica dà anche il nome al genere.

L' Ankylosaurus è un membro della famiglia degli Ankylosauridae, e i suoi parenti più stretti sembrano essere Anodontosaurus ed Euoplocephalus. A causa della suo imponente corazza, l' Ankylosaurus non doveva essere un animale molto veloce, quindi si pensa che fosse un animale lento, in grado di fare movimenti rapidi e scattanti solo in caso di necessità. Il suo muso largo e appiattito indica che era un erbivoro, poco selettivo in grado di masticare e strappare qualunque tipo di vegetale. I seni e le cavità nasali erano eccezionalmente sviluppati il che indica uno sviluppatissimo senso dell'olfatto, oltre ad aver fatto supporre ai paleontologi che l'animale potesse emettere vari tipi di vocalizzazione. La grande mazza caudale posta alla fine della coda di Ankylosarus era probabilmente usata dall'animale in vita come arma di difesa e offesa contro i predatori o nei combattimenti intraspecifici. I fossili di questo animale sono stati ritrovati nelle formazioni Hell Creek, Lance e Scollard, ma in tutte le formazione sembra essere stato un animale piuttosto raro nel suo habitat. Anche se ha vissuto accanto ad un altro anchilosauride Edmontonia, pare che i de animali non siano mai entrati in competizione in quanto occupavano nicchie ecologiche differenti, infatti, l'Anchilosauro sembra abbia abitato le zone più montane. Questo animale visse negli stessi luoghi e nello stesso periodo in cui vissero altri giganti come Tyrannosaurus, Triceratops e Edmontosaurus.

Descrizione

L' Ankylosaurus è il più grande dinosauro ankylosauride conosciuto, con una lunghezza massima di 6,25 m (20,5 piedi), una larghezza di 1,5 m (4,9 piedi) e un'altezza di 1,7 m (5,6 piedi) al livello dell'anca. Queste stime furono pubblicate dal paleontologo americano Kenneth Carpenter, sulla base del più grande cranio noto (NMC 8880), che misura circa 64,5 cm (25,4 pollici) di lunghezza e 74,5 cm (29,3 pollici) di larghezza. Il più piccolo cranio noto (AMNH 5214), invece, misura appena 55,5 cm (21,9 pollici) di lunghezza e 64,5 cm (25,4 pollici) di larghezza, per questo esemplare è stata stimata una lunghezza di circa 5,4 m (18 piedi) di lunghezza e circa 1,4 m (4,6 piedi) di altezza.[2] Altri autori hanno proposto una lunghezza del corpo di circa 7 metri (23 piedi), o di 8–9 m (26–30 ft), o più di 9 metri (30 piedi). Il peso dell'animale è invece stimato per circa 6 tonnellate (13.000 lb).[3]

A causa degli scarsi resti frammentari, la struttura di gran parte dello scheletro di Ankylosaurus, che comprende il bacino, la parte centrale della coda e i piedi, è ancora sconosciuta. L'animale era senz'altro quadrupede, e gli arti posteriori erano più lunghi di quelli anteriori. La scapola e il coracoide (un osso rettangolare collegato all'estremità inferiore della scapola) dell'esemplare AMNH 5895 erano fusi e possedevano degli entesi (tessuto connettivo) per varie inserzioni muscolari. La scapola era lunga 61,5 cm (24,2 pollici). L'omero (osso del braccio superiore) era molto breve e ampio, e misurava circa 54 cm (21 pollici) di lunghezza, nell'esemplare AMNH 5214. Il femore (osso della coscia) era molto robusto, e misurava circa 67 cm (26 pollici) di lunghezza, nel campione AMNH 5214. Tuttavia i piedi dell'animale sono completamente sconosciuti, ma dal raffronto con animali affini i piedi posteriori probabilmente aveva solo tre dita.[4]

Le vertebre cervicali del collo possedevano ampie spine neurali che aumentato in altezza man mano che si avvicinavano al corpo. La parte anteriore delle spine neurali aveva entesi ben sviluppate, molto comuni tra i dinosauri adulti, il che indica la presenza di grandi legamenti che contribuivano a sostenere il peso della testa massiccia. Le vertebre dorsali della schiena avevano centra (o enti) piuttosto brevi rispetto alla loro larghezza, e le loro spine neurali erano corte e strette. Le vertebre dorsali erano strettamente distanziate, il che limitava il movimento della schiena verso il basso. Le spine neurali avevano tendini ossificati (trasformati in osso), che si sovrapponevano anche su alcune vertebre. Le nervature delle ultime quattro vertebre della schiena e la gabbia toracica erano molto ampie. Le costole mostrano varie cicatrici che mostrano l'attaccatura dei muscoli. Le vertebre caudali della coda avevano un centra leggermente amphicoelous, ossia erano concave su entrambi i lati. L'interbloccate processo articolare delle vertebre caudali avevano una vaga forma a V, quando visto dall'alto.[5]

Paleobiologia

Alimentazione

Come tutti gli altri ornitischi, l' Ankylosaurus era erbivoro. Il muso largo e piatto era perfettamente adatto per un brucare selettivo di piante basse. I denti dell' Ankylosaurus erano taglienti sul volto delle corone, piuttosto che sulla punta delle corone, come nei nodosauridi.[5] Nel 1982, Carpenter scoprì due piccoli denti, rispettivamente dalla Formazione Lance e dalla Formazione Hell Creek, assegnandoli ad un giovane Ankylosaurus. I due piccoli denti misuravano rispettivamente 3,2 e 3,3 mm di lunghezza. Il dente più piccolo era fortemente usurato, pertanto Carpenter suggerì che gli ankylosauridi in generale o almeno i cuccioli non ingoiassero il cibo, ma impiegavano una sorta di masticazione.[6] Anche se gli ankylosauri non si fossero nutriti di materiali vegetali fibrosi e piante legnose, avevano comunque una dieta molto variegata, tra cui foglie dure e frutti carnosi.[7] Sulla base dell'ampiezza della gabbia toracica, un' Ankylosaurus poteva digerire i pasti attraverso un sistema di fermentazione interno, come alcune moderne lucertole erbivore, che hanno più camere nel loro colon allargato.[5]

Nel 1969, il paleontologo austriaco Georg Haas concluse che, nonostante le grandi dimensioni dei teschi di ankylosauri, la muscolatura associata alle mandibole era relativamente debole. Inoltre ipotizzò che il movimento della mascella era limitato alla salita e alla discesa. Estrapolando da questo, Haas suggerì che gli ankylosauri si nutrivano di vegetazione morbida non abrasiva.[8] Tuttavia, una successiva ricerca sul cranio dell' Euoplocephalus ha dimostrato che questi animali erano capaci di muovere le mascelle anche lateralmente consentendo la masticazione, indicando anche che il cranio fosse in grado di resistere a notevoli forze.[9] Nel 2016, un nuovo studio sull'occlusione dentale (contatto fra i denti) e la possibilità di muovere la mandibola all'indietro (PALINAL), era assente negli ankylosauridi, tranne che in Ankylosaurus ed Euoplocephalus, avendo sviluppato questa incredibile capacità indipendentemente dai nodosauridi.[10]

Nel 2016, è stato ritrovato un'esemplare di Pinacosaurus che conservava una grande paraglossalia (ossa triangolari o cartilagine situati nella lingua) che mostrano segni di stress muscolare, e si pensa che questo fosse una caratteristica comune negli Ankylosauri. Pertanto alcuni ricercatori hanno suggerito che gli ankylosauri facessero affidamento sulle lingue muscolari e sull'hyobranchia (ossa della lingua) durante l'alimentazione, dal momento che i loro denti erano abbastanza piccoli e venivano sostituiti a un ritmo relativamente lento. Alcune salamandre moderne hanno una simile lingua ossa, e utilizzano la loro lingua prensile per raggiungere il cibo. Con una lingua così lunga gli ankylosauri potevano anche integrare nella loro dieta piccoli insetti che raccoglievano con la loro lunga lingua appiccicosa.[7]

Sensi

Nel 1977, la paleontologa polacca Teresa Maryanska propose che i complessi seni e cavità nasali degli ankylosauri avevano la funzione di alleggerire il cranio, e che ospitassero una sviluppata ghiandola nasale o che agisse come una camera di risonanza vocale.[5][11] Carpenter respinse queste ipotesi, sostenendo che gli animali tetrapodi emettono suoni attraverso la laringe, non attraverso le narici, e che la riduzione del peso sarebbe stata minima, in quanto gli spazi vuoti rappresentano solo una piccola percentuale del volume del cranio. Anche l'ipotesi della ghiandola nasale era piuttosto improbabile, in quanto i seni non hanno alcuna funzione specifica.[5]

Uno studio del 2011 sui passaggi nasali di Euoplocephalus hanno sostenuto la loro funzione come sistema di calore e bilanciamento dell'acqua, notando il vasto sistema di vasi sanguigni e l'aumento della superficie per la membrana mucosa (usato per il calore e l'acqua di scambio negli animali moderni). I ricercatori hanno quindi risuscitato l'ipotesi della camera di risonanza vocale, paragonabile ai passaggi nasali allungati dell'antilope saiga e alla trachea delle gru e dei cigni. Le ricostruzioni dell'orecchio interno suggeriscono un'adattamento per sentire i suoni a basse frequenza, come la risonanza a tono basso dei suoni possibilmente prodotti dai passaggi nasali. Tuttavia l'ipotesi della ghiandola nasale è stata scartata in quanto la regione olfattiva si trova ai lati delle vie respiratorie principale.[12]

La forma delle cavità nasali di Ankylosaurus indicano che il flusso d'aria era unidirezionale, (attraverso i polmoni durante inspirazione e l'espirazione), sebbene la bidirezionale sia possibile.[5] L' allargata regione olfattiva degli ankylosauridi indica un senso dell'olfatto molto sviluppato,[12] e la posizione delle orbite di Ankylosaurus suggerire una buona visione stereoscopica.[5]

Locomozione

Le ricostruzioni della muscolatura degli arti anteriori degli ankylosauri, fatta da Coombs nel 1978, suggerisce che gli arti anteriori portassero la maggior parte del peso dell'animale, sopratutto mentre l'animale si nutriva. Inoltre, Coombs ha suggerito che gli ankylosauri fossero capaci di scavare per cercare il cibo, sebbene le loro unghie simili a zoccoli limitassero le loro capacità. La grande e pesante mole dell' Ankylosaurus lo rendevano con tutta probabilità un'animale lento e pigro,[13][14] capace però di movimenti agili e rapidi in caso di necessità.[15]

Ontogenesi

Studi su esemplari di Pinacosaurus di diverse età hanno scoperto che durante lo sviluppo ontogenetico, le costole dei giovani ankylosauri erano fuse con le vertebre. Gli arti anteriori erano molto più robusti degli arti posteriori, ulteriore prova che gli arti anteriori portavano la maggior parte del peso. Durante questa fase della crescita gli osteodermi che formavano la corazza erano ancora in via di formazione e ossificazione, rendendo inoltre l'animale debole agli attacchi dei predatori.[16] Le piastre ossee del cranio, si indurivano poco a poco cominciando prima dal centro del muso e il bordo posteriore; a poco a poco l'ossificazione si estendeva verso le regioni centrali. Sul resto del corpo, il processo di ossificazione progrediva dal collo fino a raggiungere la coda.[17]

Difese

Gli osteodermi degli ankylosauridi erano molto più sottili rispetto a quelle degli altri Anchilosauri, e sembrano essere stati rafforzati da dei cuscini distribuiti in modo casuale di collagene e fibre. Questi erano strutturalmente simile alle fibre di Sharpey, ed erano inseriti direttamente nel tessuto osseo, una caratteristica unica degli ankylosauridi. Questo avrebbe fornito agli ankylosauridi un'armatura non solo resistente agli attacchi e ai morsi dei predatori ma anche leggera.[18] Anche le palpebre erano corazzate e rivestite dalle ossa palpebrali, che avrebbero fornito una protezione aggiuntiva.[19] Nel 1982, Carpenter ha suggerito che l'armatura, fortemente vascolarizzata, può anche aver avuto un ruolo nella termoregolazione dell'animale, come nei moderni coccodrilli.[6]

La mazza caudale dell' Ankylosaurus era un'ottima arma offensiva, in grado di produrre un'impatto abbastanza forte da rompere le ossa di un possibile aggressore. I tendini della coda erano parzialmente ossificati e non erano molto elastici, trasmettendo alla coda una grande forza per essere usata come arma.[5] Nel 1979, Coombs ha suggerito che i diversi muscoli degli arti posteriori avessero il controllato sull'oscillazione della coda, e che spinta con violenza la mazza caudale avrebbe certamente potuto rompere il metatarso di grandi teropodi come Tyrannosaurus.[14]

Uno studio del 2009 ha stimato che gli ankylosauridi avrebbero potuto far oscillare la coda a 100 gradi lateralmente. Tuttavia, lo studio ha anche riscontrato che solo le grandi mazze caudali degli ankylosauridi erano in grado di rompere le ossa, mentre gli ankylosauri con mazze caudali medie e piccole non ne erano in grado. Nonostante la fattibilità di far oscillare la coda, i ricercatori non hanno potuto determinare se tutti gli ankylosauridi utilizzassero la coda come difesa contro potenziali predatori, nei combattimento intraspecifica o entrambi i casi.[20] Nel 1993, Tony Thulborn ha proposto che la mazza caudale degli ankylosauridi avrebbe agito principalmente come mezzo di distrazione: vedendola agitarsi un predatore avrebbe potuto attaccare la coda scambiandola per la testa in modo che l'ankylosauro possa colpirlo. Questa teoria potrebbe anche portare a credere che le mazze caudali di questi animali fossero colorate per attirare l'attenzione del predatore o che avessero la stessa colorazione del capo.[21] Sebbene questa idea non sia stata completamente scartata, Carpenter la respinse, in quanto la forma della mazza di questi animali è molto variabile anche tra gli esemplari della stessa specie.[5]

Paleoecologia

L' Ankylosaurus visse tra i 68 e i 66 milioni di anni fa, verso la del Maastrichtiano, la fase finale del Cretaceo superiore. Fu uno degli ultimi generi di dinosauro ad evolversi prima della grande estinzione di massa del Cretaceo-Paleocene. L'olotipo dell'animale è stato ritrovato nella Formazione Hell Creek, in Montana, mentre altri esemplari sono stati ritrovati nella Formazione Lance, del Wyoming, e nella Formazione Scollard, in Alberta, Canada, tutte risalenti alla fine del Cretaceo.[22][3] I fossili di Ankylosaurus sono piuttosto rari in questi sedimenti, e la distribuzione dei suoi resti suggeriscono che l'animale era limitato alle regioni montagnose delle formazioni, piuttosto che alle pianure costiere. Nello stesso ambiente viveva anche un'altro ankylosauro nodosauro chiamato Denversaurus (precedentemente denominato Edmontonia sp.), tuttavia sembra che i due animali non siano mai entrati in competizione. Sebbene i due animali siano stati ritrovati nella stessa località, il Denversaurus sembra aver preferito le pianure. Inoltre lo stretto muso del Denversaurus suggerisce che quest'ultimo avesse una dieta più selettiva rispetto ad Ankylosaurus, indicando un'ulteriore separazione ecologica.[5]

Le formazioni Hell Creek, Lance e Scollard rappresentano diverse sezioni della sponda occidentale del Mare interno occidentale che divideva il Nordamerica in occidentale e orientale, durante il Cretaceo. Il loro ambiente era costituito da una vasta pianura costiera, che si estendeva verso ovest dalla costa alle neonate Montagne Rocciose. Queste formazioni sono composte in gran parte da arenaria e argilla.[23][24][4] Le regioni in cui l' Ankylosaurus e gli altri ankylosauri del Cretaceo sono stati ritrovati, era caratterizzato da un clima caldo subtropicale/temperato, monsonico con precipitazioni occasionali, tempeste tropicali e incendi boschivi.[10] All'interno della Formazione Hell Creek, vi erano numerosissime piante, soprattutto angiosperme, non meno comuni erano le conifere, le felci e le cycadi. L'abbondanza di foglie fossili trovate a decine in diversi siti indica che l'area era in gran parte adibita a foreste di piccoli alberi.[25] L' Ankylosaurus condivideva il suo ambiente con alcuni dei più grandi e famosi dinosauri mai esistiti: tra gli erbivori (oltre ad Ankylosaurus) vi era il nodosauride Denversaurus, i ceratopsidi Triceratops e Torosaurus, l'hypsilophodontidae Thescelosaurus neglectus, l'hadrosauridae Edmontosaurus, il pachycephalosauro Pachycephalosaurus, gli ornithomimidi Ornithomimus e Struthiomimus e gli oviraptorosari Anzu e Chirostenotes. Non mancavano ovviamente i predatori come i maniraptora Acheroraptor, Pectinodon, Troodon e Dakotaraptor, mentre il ruolo di superpredatore era del tyrannosaride Tyrannosaurus.[3][2]

Nella cultura di massa

Galleria d'immagini

-

Cranio

-

Mazza caudale

-

Ricostruzione antiquata dello scheletro basata sui primi ritrovamenti del 1908

Note

- ^ Template:MerriamWebsterDictionary

- ^ a b Bigelow, P., Cretaceous 'Hell Creek Faunal Facies'; Late Maastrichtian, su scn.org. URL consultato il 24 marzo 2014 (archiviato il 24 January 2007).

- ^ a b c Weishampel, D. B.; Barrett, P. M.; Coria, R. A.; Le Loeuff, J.; Xu X.; Zhao X.; Sahni, A.; Gomani, E. M. P.; Noto, C. R., Dinosaur Distribution, in Weishampel, D. B.; Dodson, P.; Osmolska, H.. (a cura di), The Dinosauria (2nd), University of California Press, 2004, pp. 517–606, ISBN 0-520-24209-2.

- ^ a b Eberth, D. A., Edmonton Group, in Currie, P. J.; Padian, K. (a cura di), The Encyclopedia of Dinosaurs, Academic Press, 1997, pp. 199–204, ISBN 978-0-12-226810-6.

- ^ a b c d e f g h i j Carpenter, K., Redescription of Ankylosaurus magniventris Brown 1908 (Ankylosauridae) from the Upper Cretaceous of the Western Interior of North America, in Canadian Journal of Earth Sciences, vol. 41, n. 8, 2004, pp. 961–86, DOI:10.1139/e04-043.

- ^ a b Carpenter, K., Skeletal and dermal armor reconstruction of Euoplocephalus tutus (Ornithischia: Ankylosauridae) from the Late Cretaceous Oldman Formation of Alberta, in Canadian Journal of Earth Sciences, vol. 19, n. 4, 1982, pp. 689–97, DOI:10.1139/e82-058.

- ^ a b A complex hyobranchial apparatus in a Cretaceous dinosaur and the antiquity of avian paraglossalia, in Zoological Journal of the Linnean Society, vol. 175, n. 4, 2015, pp. n/a, DOI:10.1111/zoj.12293.

- ^ Haas, G., On the jaw musculature of ankylosaurs, in American Museum Novitates, vol. 2399, 1969, pp. 1–11, hdl:2246/2609.

- ^ K. Carpenter (a cura di), The Armored Dinosaurs, Indiana University Press, 2001, pp. 299–317, ISBN 978-0-253-33964-5.

- ^ a b Diversity and convergences in the evolution of feeding adaptations in ankylosaurs (Dinosauria: Ornithischia), in Historical Biology, 2016, pp. 1–32, DOI:10.1080/08912963.2016.1208194.

- ^ Maryanska, T., Ankylosauridae (Dinosauria) from Mongolia (PDF), in Palaeontologia polonica, vol. 37, 1977, pp. 85–151.

- ^ a b The internal cranial morphology of an armoured dinosaur Euoplocephalus corroborated by X-ray computed tomographic reconstruction (PDF), in Journal of Anatomy, vol. 219, n. 6, 2011, pp. 661–75, DOI:10.1111/j.1469-7580.2011.01427.x.

- ^ Coombs, W., Forelimb muscles of the Ankylosauria (Reptilia, Ornithischia), in Journal of Paleontology, vol. 52, n. 3, 1978, pp. 642–57.

- ^ a b Coombs, W., Osteology and myology of the hindlimb in the Ankylosauria (Reptillia, Ornithischia), in Journal of Paleontology, vol. 53, n. 3, 1979, pp. 666–84.

- ^ Coombs, W. P., Theoretical aspects of cursorial adaptations in dinosaurs, in The Quarterly Review of Biology, vol. 53, n. 4, 1978, pp. 393–418, DOI:10.1086/410790.

- ^ Postcrania of juvenile Pinacosaurus grangeri (Ornithischia: Ankylosauria) from the Upper Cretaceous Alagteeg Formation, Alag Teeg, Mongolia: implications for ontogenetic allometry in ankylosaurs, in Journal of Paleontology, vol. 89, n. 1, Jan 2015, pp. 168–182, DOI:10.1017/jpa.2014.14.

- ^ Currie, P. J.; Badamgarav, D.; Koppelhus, E. B.; Sissons, R.; Vickaryous, M. K., Hands, feet, and behaviour in Pinacosaurus (Dinosauria: Ankylosauridae), in Acta Palaeontologica Polonica, vol. 56, n. 3, 2011, pp. 489–504, DOI:10.4202/app.2010.0055.

- ^ [0874:hoaoif2.0.co;2 Histology of ankylosaur osteoderms: implications for systematics and function], in Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 24, n. 4, 2004, pp. 874–93, DOI:10.1671/0272-4634(2004)024[0874:hoaoif]2.0.co;2.

- ^ Coombs W., The Bony Eyelid of Euoplocephalus (Reptilia, Ornithischia), in Journal of Paleontology, vol. 46, n. 5, 1972, pp. 637–50..

- ^ Arbour, V. M., Estimating impact forces of tail club strikes by ankylosaurid dinosaurs, in PLoS ONE, vol. 4, n. 8, 2009, DOI:10.1371/journal.pone.0006738.

- ^ Thulborn, T., Mimicry in ankylosaurid dinosaurs, in Record of the South Australian Museum, 1993, pp. 151–58.

- ^ The Dinosauria, University of California Press, 2004, pp. 363–92, ISBN 0-520-24209-2.

- ^ Lofgren, D. F., The Encyclopedia of Dinosaurs, Academic Press, 1997, pp. 302–03, ISBN 978-0-12-226810-6.

- ^ Breithaupt, B. H., The Encyclopedia of Dinosaurs, Academic Press, 1997, pp. 394–95, ISBN 978-0-12-226810-6.

- ^ Johnson, K. R., The Encyclopedia of Dinosaurs, Academic Press, 1997, pp. 300–02, ISBN 978-0-12-226810-6.

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ankylosaurus magniventris

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ankylosaurus magniventris Wikispecies contiene informazioni su Ankylosaurus magniventris

Wikispecies contiene informazioni su Ankylosaurus magniventris