Unità fondamentali del sistema internazionale

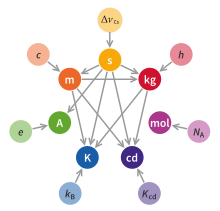

Le unità fondamentali del sistema internazionale sono le unità di misura standard definite dal Sistema internazionale di unità di misura (SI) per le sette grandezze fondamentali: esse costituiscono un insieme di base da cui possono essere derivate tutte le altre unità del SI Le unità e le realtive grandezze sono il secondo per il tempo, il metro per la lunghezza o la distanza, il chilogrammo per la massa, l'ampere per l'intensità di corrente elettrica, il kelvin per la temperatura termodinamica, la mole per la quantità di sostanza e la candela per l'intensità luminosa. Le unità di base SI sono una parte fondamentale della metrologia moderna e quindi parte del fondamento della scienza e della tecnologia moderne.

Le unità fondamentali formano un insieme di dimensioni reciprocamente indipendenti come richiesto dall'analisi dimensionale comunemente impiegata nella scienza e nella tecnologia.

I nomi e i simboli delle unità fondamentali sono scritti in minuscolo, ad eccezione dei simboli di quelli che prendono il nome da una persona, che sono scritti con la lettera iniziale maiuscola. Ad esempio, il metro ha simbolo m, ma il kelvin ha il simbolo K, perché prende il nome da Lord Kelvin e l'ampere ha il simbolo A poiché prende il nome da André-Marie Ampère.

Definizioni

[modifica | modifica wikitesto]Il 20 maggio 2019, come atto finale della ridefinizione 2019 delle unità fondamentali, il BIPM ha introdotto ufficialmente le seguenti nuove definizioni, in sostituzione delle precedenti definizioni delle unità fondamentali del SI.

| Nome | Simbolo | Grandezza | Definizione formale post-2019[1] | Origine storica / giustificazione | Simbolo Grandezza |

|---|---|---|---|---|---|

| secondo | s | tempo | "Il secondo, simbolo s, è l'unità di tempo. È definito dal valore numerico prefissato della frequenza del cesio ΔνCs (la frequenza della transizione iperfine dello stato fondamentale imperturbato dell’atomo di cesio 133), pari a 9 192 631 770 quando espresso in Hz (che equivale a s−1)."[1] | Il giorno è diviso in 24 ore, ogni ora divisa in 60 minuti, ogni minuto diviso in 60 secondi.

Un secondo è 1/(24×60×60) del giorno. Storicamente il giorno veniva definito come il giorno solare medio; cioè, il tempo medio tra due occorrenze successive del mezzogiorno solare apparente locale. |

T |

| metro | m | lunghezza | "Il metro, simbolo m, è l'unità di lunghezza. È definito definito dal valore numerico prefissato della velocità della luce nel vuoto c, pari a 299 792 458, quando espresso in m s−1, dove il secondo è definito in termini di ∆νCs."[1] | 1 / 10 000 000 della distanza dall'equatore terrestre al Polo Nord misurata sull'arco meridiano che passa per Parigi. | L |

| kilogrammo | kg | massa | "Il kilogrammo, simbolo kg, è l'unità di massa. È definito dal valore numerico prefissato della costante di Planck h, pari a 6,626 070 15 × 10−34, quando espresso in Js (che equivale a kg m2 s−1), dove il metro e il secondo sono definiti in termini di c e ∆νCs."[1] | La massa di un litro d'acqua alla temperatura di fusione del ghiaccio. Un litro è un millesimo di metro cubo. | M |

| ampere | A | intensità di corrente elettrica | "L'ampere, simbolo A, è l'unità di intensità di corrente elettrica. È definito dal valore numerico prefissato della carica elementare e, pari a 1,602 176 634 × 10−19, quando espresso in C (che equivale ad A s), dove il secondo è definito in termini di ∆νCs."[1] | L'originale "Ampere Internazionale" era definito elettrochimicamente come la corrente necessaria per depositare 1,118 milligrammi di argento al secondo da una soluzione di nitrato d'argento. | I |

| kelvin | K | temperatura termodinamica | "Il kelvin, simbolo K, è l'unità di temperatura termodinamica. È definito dal valore numerico prefissato della costante di Boltzmann k, pari a 1,380 649 × 10−23 J K−1 (che equivale a kg m2 s−2 K−1), dove il kilogrammo, il metro e il secondo sono definiti in termini di h, c e ∆νCs."[1] | La scala Celsius: la scala Kelvin utilizza i gradi Celsius per il suo incremento unitario, ma è una scala termodinamica (0 K è lo zero assoluto). | Θ |

| mole | mol | quantità di sostanza | "La mole, simbolo mol, è l'unità di quantità di sostanza. Una mole contiene esattamente 6,022 140 76 × 1023 particelle elementari. Questo numero corrisponde al valore numerico prefissato della costante di Avogadro NA, espresso in mol–1, ed è chiamato numero di Avogadro.

La quantità di sostanza di un sistema, simbolo n, è una misura del numero di entità elementari specificate. Un'entità elementare può essere un atomo, una molecola, uno ione, un elettrone, qualsiasi altra particella o gruppo specificato di particelle."[1] |

Peso atomico o peso molecolare diviso per la costante di massa molare, 1 g/mol. | N |

| candela | cd | intensità luminosa | "La candela, simbolo cd, è l'unità di intensità luminosa. È è definita dal valore numerico prefissato dell'efficienza luminosa della radiazione monocromatica con frequenza 540 × 1012 Hz, Kcd, pari a 683, espresso in lm W−1, o in cd sr W−1 (che equivale a cd sr kg−1 m−2 s3), dove il kilogrammo, il metro e il secondo sono definiti in termini di h, c e ∆νCs."[1] | L'intensità luminosa delle candele, che si basa sulla luce emessa da una candela accesa con proprietà standard. | J |

Ridefinizione delle unità fondamentali del SI del 2019

[modifica | modifica wikitesto]

Le nuove definizioni delle unità fondamentali sono state adottate il 16 novembre 2018 e sono entrate in vigore il 20 maggio 2019. Le definizioni sono state modificate più volte dalla Convenzione del Metro del 1875 e si sono aggiunte di unità. Dalla ridefinizione del metro nel 1960, il chilogrammo è stata l’unica unità di base ancora definita direttamente in termini di artefatto fisico, piuttosto che di proprietà della natura. Ciò ha portato a definire indirettamente un certo numero di altre unità SI di base in termini di massa dello stesso manufatto; la mole, l' ampere e la candela erano collegati attraverso le loro definizioni alla massa del prototipo internazionale del chilogrammo, un cilindro di platino - iridio delle dimensioni di una pallina da golf conservato in un caveau vicino a Parigi.

Per molto tempo l'obiettivo della metrologia è stato quello di definire il chilogrammo in termini di una costante fondamentale, nello stesso modo in cui oggi il metro viene definito in termini di velocità della luce. La 21ª Conferenza Generale sui Pesi e le Misure (CGPM, 1999) ha ufficializzò questi sforzi e raccomandò "che i laboratori nazionali continuassero i loro sforzi per perfezionare gli esperimenti che collegano l'unità di massa alle costanti fondamentali o atomiche in vista di una futura ridefinizione del chilogrammo". Due possibilità attirarono in particolare l'attenzione: la costante di Planck e la costante di Avogadro .

Nel 2005, il Comitato Internazionale per i Pesi e le Misure (CIPM) ha approvato la preparazione di nuove definizioni per chilogrammo, ampere e kelvin e ha notato la possibilità di una nuova definizione della mole basata sulla costante di Avogadro.[2] La 23a CGPM (2007) ha deciso di rinviare qualsiasi modifica formale alla successiva Conferenza Generale del 2011.[3]

In una nota al CIPM dell'ottobre 2009,[4] Ian Mills, presidente del Comitato consultivo del CIPM – Unità (CCU) ha catalogato le incertezze delle costanti fondamentali della fisica secondo le definizioni attuali e i loro valori sotto la nuove definizioni proposte. Ha esortato il CIPM ad accettare le modifiche proposte nella definizione di chilogrammo, ampere, kelvin e mole in modo che fossero riferiti ai valori delle costanti fondamentali, vale a dire la costante di Planck (h), la carica elementare (e), la costante di Boltzmann (k) e la costante di Avogadro (N A). [5] Questo approccio fu approvato nel 2018, solo dopo che le misurazioni di queste costanti erano state ottenute con sufficiente precisione.

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c d e f g h bipm.org, https://www.bipm.org/utils/common/pdf/si-brochure/SI-Brochure-9-EN.pdf.

- ^ 94th Meeting of the International Committee for Weights and Measures, bipm.org, http://www.bipm.org/utils/en/pdf/CIPM2005-EN.pdf.

- ^ 23rd General Conference on Weights and Measures (2007). Resolution 12: On the possible redefinition of certain base units of the International System of Units (SI).

- ^ Ian Mills, President of the CCU, bipm.org, http://www.bipm.org/cc/CIPM/Allowed/98/CIPM2009_49_TIMING_THE_NEW_SI.pdf. URL consultato il 23 febbraio 2010.

- ^ Ian Mills, bipm.org, http://www.bipm.org/utils/en/pdf/si_brochure_draft_ch2.pdf. URL consultato il 1º gennaio 2011.