Terremoto dell'Aquila del 1703

| Terremoto dell'Aquila del 1703 | |

|---|---|

| |

| Data | 14 gennaio e 2 febbraio 1703 |

| Ora | 18:00 e 11:05 (CET) |

| Magnitudo momento | 6,8 e 6,7[1] |

| Distretto sismico | Appennino reatino; Aquilano |

| Epicentro | Tra Cittareale (RI) e Cascia (PG); tra Cagnano Amiterno e Montereale (AQ) 42°28′12″N 13°12′00″E |

| Stati colpiti | |

| Intensità Mercalli | XI e X |

| Vittime | Oltre 6.000[2] |

«La città dell'Aquila fu, non è; le case sono unite in mucchi di pietra, li remasti edifici non caduti stanno cadenti.

Non so altro che posso dire di più per accreditare una città rovinata»

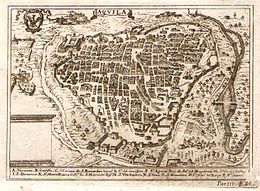

Il terremoto dell'Aquila del 1703, conosciuto come il Grande Terremoto, è stato un insieme di eventi sismici verificatisi durante l'anno 1703 nell'alta Valle dell'Aterno e nell'intera parte settentrionale dell'Abruzzo Ulteriore Secondo (che oggi corrisponde alle province dell'Aquila e a parte di quella di Rieti[4]). La prima scossa si verificò il 14 gennaio 1703, con una magnitudo momento di 6,8[1], devastando i comuni del Distretto di Cittaducale (XI grado della Scala Mercalli). La seconda scossa si ebbe il 2 febbraio, giorno della Candelora, e si stima che abbia avuto una magnitudo momento di 6,7[1] causando devastazioni del X grado della Scala Mercalli; L'Aquila venne praticamente rasa al suolo, con danni gravissimi per quel che riguarda il patrimonio artistico e architettonico del capoluogo abruzzese, e le vittime furono oltre 6.000[2].

Eventi sismici

La sequenza di terremoti del 1702-1703 rappresenta uno dei più grandi disastri sismici per estensione geografica ed entità delle distribuzioni; in pochi mesi nell'area settentrionale dell'Abruzzo Ultra e nell'Umbria meridionale vennero registrate almeno cinque scosse di intensità superiore al VII grado della Scala Mercalli, di cui due distruttive, l'ultima delle quali colpì L'Aquila.

Inizio della sequenza sismica

Già sul finire del Seicento alcune violente scosse cominciarono a tormentare L'Aquila e ad osteggiare la ripresa economica del capoluogo che veniva da due secoli di dominazione spagnola e da una terribile epidemia di peste; in particolare si ricorda il terremoto dell'aprile 1646, raccontato nel Trattato di Filippo da Secinara e di intensità stimata nel VII grado della Scala Mercalli, e quello del giugno 1672, entrambi avvenuti nell'area tra Amatrice e Montereale.

Lo sciame sismico in questione cominciò, con ogni probabilità, all'inizio del 1702[5] con il movimento della faglia del Monte Vettore. All' inizio dello sciame sismico si verificarono, probabilmente, scosse di lieve intensità. Il primo grande evento si verificò il 18 ottobre 1702 in un'area al confine tra il Regno di Napoli e lo Stato della Chiesa, vicino l'abitato di Norcia, ed ebbe una magnitudo momento di 5,1[1]. L'evento venne avvertito in tutto il centro Italia, Roma compresa, come testimoniato dalle numerosissime corrispondenze con cui si riportano anche i danni subiti dalle città prossime all'epicentro[6]. Un' altra scossa con la stessa intensità ci fu il 14 novembre 1702 con epicentro a Spello

La scossa del 14 gennaio

Dopo alcune settimane di quiete, il 14 gennaio 1703 venne registrato un nuovo violentissimo terremoto nella zona tra Amatrice e Montereale, all'estremità settentrionale della provincia aquilana. Il sisma, che si stima che abbia avuto una magnitudo momento di 6,8[1] causò devastazioni del XI grado della Scala Mercalli e fu, per intensità, il maggiore tra gli eventi dello sciame sismico. Il forte terremoto fu generato dal movimento delle tre faglie appartenenti al sistema di faglie di Norcia. Il sisma devastò Montereale, provocando 800 morti su un totale di circa un migliaio di abitanti; a Leonessa i morti furono 800, vennero praticamente rase al suolo le ville di Sant'Angelo, Pianezza, Collesecco, Viesci, San Clemente, Piedelpoggio e Vallimpuni, e crollarono il castello di Terzone, il palazzo dei Priori, la chiesa di San Pietro, la chiesa di Santo Spirito e la tribuna della chiesa di San Francesco[7]. Gravissimi crolli e morti si registrarono anche ad Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Cascia, Cittareale, Rivodutri e Norcia, mentre a Rieti si registrarono numerosi edifici lesionati ma nessuna vittima[7]. All'Aquila il terremoto causò gravi lesioni nelle case e crolli nelle chiese (distrutte le facciate delle chiese di San Pietro di Sassa e San Quinzano[5]) ma non vi furono morti[8]. Il 15 gennaio venne organizzata una processione di penitenza.

La scossa del 16 gennaio

Il 16 gennaio, due giorni dopo il terremoto principale, una forte scossa di magnitudo momento 6,2 causò danni dell' VIII grado di intensità della Scala Mercalli. Il forte terremoto fu causato dalla faglia di Montereale attivatasi due giorni prima per via della scossa principale. Il sisma causò nuovi crolli soprattutto all'Aquila dove caddero le torri campanarie delle chiese di Santa Maria di Roio e di San Pietro a Coppito, già pesantemente lesionate dall'evento precedente[9].

La scossa del 2 febbraio

Il 2 febbraio del 1703, giorno della festività della Purificazione di Maria e del connesso rito della Candelora, l'ennesimo terremoto si verificò a nord della città dell'Aquila distruggendo quasi completamente il capoluogo abruzzese e causando forti danni in tutta la regione. Il sisma, che ebbe una magnitudo momento di 6,6[1] ed un'intensità del X grado della Scala Mercalli fu provocato dalla faglia del Monte Marine. Si verificò poco prima di mezzogiorno e pertanto sorprese i fedeli radunati nelle chiese per le celebrazioni liturgiche. Alcune centinaia di persone si trovavano in quel momento nella chiesa di San Domenico dove si concedeva una comunione generale quando le capriate del tetto cedettero seppellendo i presenti[10]. Bisogna considerare che la diocesi dell'Aquila era in quel momento priva di un vescovo poiché la carica di Ignazio Della Zerda, morto nel 1702, era stato affidata temporaneamente ad un vicario; mancò dunque una guida (come fu quella di Amico Agnifili nel terremoto del 1461) che evitasse l'assembramento di una gran quantità di gente negli edifici ecclesiastici[5].

Altri crolli gravissimi si ebbero nella basilica di San Bernardino, ove rimasero in piedi solo il coro, la facciata e le mura laterali, e nella cattedrale di San Massimo, oltre che nelle chiese di San Filippo, San Francesco e Sant'Agostino. Alla scossa principale, per ventidue ore ne seguirono altre durante le quali la terra esalava pessimi odori e l'acqua dei pozzi cresceva e gorgogliava a causa dei gas[11]. In totale L'Aquila contò circa 2.500 morti, 800 nella sola chiesa di San Domenico[10], cioè circa un terzo della popolazione[12] ma il terremoto fece vittime anche nelle città vicine per un bilancio totale di oltre 6.000 decessi[2].

Gestione dell'emergenza

Pochi giorni dopo la tragedia venne inviato da Napoli il Marchese della Rocca, Marco Garofalo, che venne investito dei poteri di commissario straordinario; il vicario organizzò i soccorsi e tenne sotto controllo l'ordine pubblico, riuscendo anche a far desistere i sopravvissuti dall'idea di abbandonare definitivamente L'Aquila[3]. Vennero emanate due ordinanze, una il 12 febbraio ed una il 18, che obbligavano la cittadinanza al coprifuoco e all'acquisizione di una specifica licenza per l'estrazione dei cadaveri e degli oggetti personali negli edifici danneggiati[5].

Nel novembre del 1703 il Marchese riuscì a far approvare l'esenzione fiscale per i cittadini colpiti per un tempo proporzionale ai danni subiti; per L'Aquila in particolare il pagamento delle tasse venne sospeso per dieci anni, un provvedimento che fu giudicato vitale per far ripartire l'economia e dare slancio all'opera di ricostruzione[12]. Parallelamente venne però istituita una tassa straordinaria per permettere la realizzazione di 92 baracche per gli sfollati nella Piazza del Duomo, in una delle quali trovò posto anche il Consiglio Comunale[3].

Ricostruzione

In breve tempo sul terreno occupato in precedenza da dimore crollate sorsero i palazzi delle nuove famiglie aquilane, tra cui si ricordano i Romanelli, i Bonanni, i Pica e gli Oliva[13] mentre molte tra le principali chiese del capoluogo vennero pesantemente modificate o riedificate secondo il nuovo gusto barocco.

Poiché i primi interventi riguardarono le abitazioni civili e le infrastrutture (come ad esempio l'acquedotto[5]), per quasi due anni le principali architetture danneggiate rimasero ricoperte di macerie; il primo intervento di ricostruzione del patrimonio architettonico cittadino, il monastero di Sant'Agostino, venne iniziato solo nel 1705. Nel 1707 venne realizzato il progetto di restauro dell'adiacente chiesa ad opera di giovan Battista Contini, allievo del Bernini, che prevedeva una nuova pianta ellittica e la rotazione del prospetto principale su Piazza San Marco. La chiesa venne completata nel 1927, mentre i lavori sul monastero vennero interrotti a più riprese e portati a termine in maniera definitiva solo nel XIX secolo con la realizzazione del Palazzo della Prefettura in stile neoclassico. Anche la chiesa di Santa Caterina venne ricostruita a pianta ellittica e facciata a cuneo stondato, mentre nelle chiese di San Marciano e Santa Maria Paganica si perpetuò la rotazione della pianta con la facciata principale non più rivolta sul lato lungo dell'edificio, ma su quello corto[13].

Più complesso il discorso per quanto riguarda la cattedrale di San Massimo la cui ricostruzione, iniziata nel 1708 ad opera di Sebastiano Cipriani, risparmiò solo il perimetro murario su Via Roio; i lavori furono molto lunghi e la chiesa venne riaperta, seppur priva di cupola e facciata, solamente nel 1780[13]. Anche la basilica di San Bernardino venne completamente ricostruita ad opera del Cipriani e del Contini e nel 1724 Ferdinando Mosca vi realizzò uno splendido soffitto in legno. La basilica di Santa Maria di Collemaggio venne impreziosita da numerose aggiunte barocche che successivamente sono state eliminate in seguito al restauro del 1972.

Legata alle vicende del terremoto è anche la chiesa delle Anime Sante, la cui costruzione fu iniziata nel 1713 quando si decise di erigere una nuova sede per la Confraternita del Suffragio; la struttura, affidata all'architetto Carlo Buratti, fu completata per apporti successivi: nel 1770 iniziò la realizzazione della facciata concava ad opera di Gianfrancesco Leomporri mentre la cupola del Valadier venne aggiunta solo nel 1805.

Ad un anno dal sisma, nella diocesi di Rieti si registravano ancora un migliaio di persone sfollate in alloggi di fortuna e molte chiese trasferite in strutture temporanee; le precarie condizioni igieniche degli sfollati favorirono inoltre il diffondersi di epidemie[7]. Conclusa la gestione dell'emergenza, della ricostruzione si occupò soprattutto monsignor Antonino Serafino Camarda, vescovo di Rieti dal 1724 al 1754.[7]

Conseguenze sociali

Nel 1712, alla vigilia del termine del periodo di esenzione fiscale, venne istituito un censimento per valutare il pagamento da versare alla Corona. Nel capoluogo risultarono 2.684 abitanti divisi in 670 famiglie, di cui ben 149 erano forestieri attratte dalle possibilità offerta dalla ricostruzione: di queste le più numerose erano quelle di origine milanese che già da qualche secolo avevano avviato una immigrazione verso l'Abruzzo Ultra e l'aquilano in particolare, mentre le altre provenivano per buona parte dal contado[12], il che attivò un processo di ruralizzazione cittadina. Nel ventennio successivo, fino al 1732, arrivarono all'Aquila 160 nuovi fuochi, famiglie povere del contado o ricchi proprietari terrieri interessati ad accrescere la propria posizione sociale, che contribuirono al ripopolamento della città.

La tragedia incise comunque profondamente la comunità, tanto da spingere a modificare gli storici colori della città (il bianco e il rosso) nel nero e nel verde attuali, rispettivamente uno a ricordo del lutto e l'altro in segno di speranza. Venne inoltre introdotto il culto di Sant'Emidio da Ascoli Piceno, considerando il protettore contro i terremoti. Anche le principali festività subiscono il ricordo del terremoto tanto che il Carnevale aquilano non antecede mai il 2 febbraio, giorno della Candelora, e può essere considerato il più corto del mondo[5][14].

Note

- ^ a b c d e f Catalogo parametrico dei terremoti italiani 1691-1899, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- ^ a b c Mammarella, pp. 77-83

- ^ a b c AA.VV., Sulle ali dell'Aquila - Storia della città, L'Aquila, 1999

- ^ Prima del 1927 e della creazione della Provincia di Rieti, il Circondario di Cittaducale, comprendente i territori di Amatrice, Borbona e Leonessa dove si verificarono numerose scosse, era sotto l'egemonia della città dell'Aquila

- ^ a b c d e f Antonini, pp. 31-42

- ^ Il terremoto dell'ottobre 1702 è segnalato in due corrispondenze da Roma del 21 ottobre pubblicate rispettivamente dalla Gazzetta di Fuligno (27 ottobre 1702, p.1) e dalla Gazzetta di Bologna (31 ottobre 1702, p.1)

- ^ a b c d Ileana Tozzi, La tutela del patrimonio architettonico e storico-artistico della Diocesi di Rieti, su Amministrazione Beni Civici di Vazia, 28 gennaio 2012. URL consultato il 10 aprile 2016.

- ^ Come riportato dalla Gazzetta di Napoli (30 gennaio 1703, p.67)

- ^ Raffaele Colapietra, L'incidenza dei terremoti del 1703 e 1706 nella storia sociale, culturale e artistica del Settecento abruzzese, in I terremoti e il culto di Sant'Emidio, a cura di Anmktonio Alfredo Varrasso, 1989, Chieti, Vecchio Faggio Editore, pp. 335-354.

- ^ a b Walter Capezzali, L'Aquila in L'Abruzzo nel settecento, Ediars, 1993

- ^ G. Baglivi, Opera omnia ed de Terraemotu romano, p.310 e seguenti, Venetiis, 1752

- ^ a b c Il terremoto del 1703: una catastrofe ignorata, InStoria

- ^ a b c M.R. Berardi, U. Dante, S. Mantini, F. Redi, Breve storia dell'Aquila, Pacini Editore, 2008

- ^ Il carnevale più corto del mondo, Agorà Magazine

Voci correlate

- Storia dell'Aquila

- Terremoto dell'Aquila del 1461

- Terremoto dell'Aquila del 2009

- Lista di terremoti in Italia

Bibliografia

Template:Bibliografia Template:Bibliografia Template:Bibliografia Template:Bibliografia