Iguanodon: differenze tra le versioni

m →top: smistamento lavoro sporco e fix vari |

Nessun oggetto della modifica |

||

| Riga 1: | Riga 1: | ||

{{Nota disambigua|l'infraordine|Iguanodontia|Iguanodonte}} |

{{Nota disambigua|l'infraordine|Iguanodontia|Iguanodonte}} |

||

{{F|rettili estinti|marzo 2015|}} |

|||

{{Tassobox |

{{Tassobox |

||

|nome= Iguanodon |

|nome= Iguanodon |

||

| Riga 55: | Riga 54: | ||

== Descrizione == |

== Descrizione == |

||

[[File:Iguanodon scale.png|thumb|left|Dimensioni di ''I.bernissartensis'', a confronto con un'[[uomo]]]] |

[[File:Iguanodon scale.png|thumb|left|Dimensioni di ''I.bernissartensis'', a confronto con un'[[uomo]]]] |

||

L' ''Iguanodon'' era un [[dinosauro]] [[erbivoro]] di grandi dimensioni e molto robusto, in grado di spostarsi sia in posizione [[bipede]] sia [[quadrupede]].<ref name=DBN04>{{cite book |last=Norman |first=David B. |authorlink=David B. Norman |editor1-last=Weishampel |editor1-first=D. B. |editor2-last=Dodson |editor2-first=P. |editor3-last=Osmólska |editor3-first=H. |title=The Dinosauria |edition=2nd |year=2004 |publisher=University of California Press |location=Berkeley |isbn=0-520-24209-2 |pages=413–437 |chapter=Basal Iguanodontia}}</ref> Si stima che la specie tipo, l' ''I. bernissartensis'', potesse raggiungere in media un peso di circa 3.08 tonnellate (3,4 tonnellate corte)<ref name=DFG97>{{cite book|chapter=Iguanodon |last=Glut |first=Donald F. |title=Dinosaurs: The Encyclopedia. |year=1997 |publisher=McFarland & Co |location=Jefferson, North Carolina|pages=490–500 |isbn=0-89950-917-7}}</ref>, per una lunghezza complessiva di circa 10 metri (33 piedi) da adulto, con alcuni esemplari che potrebbero aver raggiunto addirittura i 13 metri (43 piedi).<ref name=NM01>{{cite book|last1=Naish |first1=Darren |last2=Martill |first2=David M. |chapter=Ornithopod dinosaurs |title=Dinosaurs of the Isle of Wight |year=2001 |publisher=The Palaeontological Association |location=London |isbn=0-901702-72-2 |pages=60–132}}</ref> Questi animali avevano un cranio grandi, alti ma stretti teschi, che terminavano in un [[becco]] sdentato probabilmente ricoperto di [[cheratina]], mentre i denti, simili a quelli di un'[[iguana]], si trovavano nel retro della bocca.<ref name=DBN04/> |

|||

Le braccia dell' ''I. bernissartensis'' erano molto lunghe (fino al 75% della lunghezza delle gambe) e robuste,<ref name=NM01/> e dotate di mani piuttosto inflessibili costruite in modo che le tre dita centrali potessero supportare il peso del corpo.<ref name=DBN04/> Il pollice era costituito da un'unica falange-artiglio conico che sporgevano dalle tre dita principali. Nelle prime ricostruzioni dell'animale, questo artiglio conico era stato erroneamente posizionato sul naso dell'animale. Tuttavia, fossili successivi rivelarono la vera natura dell'artiglio-pollice,<ref name=DBN85b>{{cite book |last=Norman |first=David B. |authorlink=David B. Norman |title=The Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs: An Original and Compelling Insight into Life in the Dinosaur Kingdom |chapter=To Study a Dinosaur |year=1985 |publisher=Crescent Books |location=New York |pages=24–33 |isbn=0-517-46890-5}}</ref> sebbene la sua esatta funzione sia ancora un mistero. Una delle ipotesi più accreditate ne vedrebbe un'uso difensivo, o per la ricerca del cibo. Il [[mignolo]] dell'animale era allungato e posizionato alla sulla destra, e forse veniva utilizzato per manipolare oggetti. La formula falangea è 2-3-3-2-4, il che significa che il dito più interno ha due ossa, il successivo ne ha tre, ecc.<ref>Martin, A.J. (2006). Introduction to the Study of Dinosaurs. Second Edition. Oxford, Blackwell Publishing. 560 pp. ISBN 1-4051-3413-5.</ref> Le zampe posteriori erano potenti, ma non adatta ad una corsa sostenuta, ed ogni piede possedeva tre dita. La spina dorsale e la coda erano irrobustite e sostenute da [[tendini]] [[Ossificazione|ossificati]], che ne irrigidivano la struttura, rendendo la coda un'ottimo bilanciare durante i movimenti.<ref name=DBN04/> |

|||

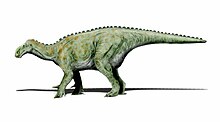

[[File:Iguanodon NT.jpg|thumb|Ricostruzione artistica di ''Iguanodon'', in posa quadrupede]] |

|||

L' ''Iguanodon'' possedeva, come dice il nome, dei [[denti]] molto simili a quelli delle moderne [[iguane]], ma ovviamente di dimensioni nettamente maggiori. Tuttavia, a differenza degli [[Hadrosauridae|hadrosauridi]], a cui ad ogni dente perso se ne andava subito a sostituire un'altro in un ciclo continuo, l' ''Iguanodon'' aveva un solo dente sostitutivo alla volta per ognuno di essi. La [[Osso mascellare|mascella superiore]] possedeva fino a 29 denti per lato, la [[Mandibola|mascella inferiore]] ne contava 25 per lato, mentre la [[premascella]] sopra e sotto era occupata dal robusto becco sdentato; i numeri tra inferiore e superiore differiscono poiché i denti della mascella inferiore sono più ampi di quelli superiori.<ref name=NW90/> Poiché le file dei denti sono profondamente inserite dall'esterno delle ganasce, e per altri dettagli anatomici, si ritiene che, come per molti altri ornitischi, l' ''Iguanodon'' possedesse una struttura simile alle [[Guancia|guance]], per mantenere il cibo in bocca durante la masticazione del cibo.<ref name=PMG73>{{cite journal |last=Galton |first=Peter M.|year=1973 |title=The cheeks of ornithischian dinosaurs |journal=Lethaia |volume=6 |pages=67–89 |doi=10.1111/j.1502-3931.1973.tb00873.x |issue=1}}</ref><ref name=FS04>Fastovsky, D.E., and Smith, J.B. "Dinosaur paleoecology." ''The Dinosauria'', 614–626.</ref> |

|||

== Classificazione == |

|||

{{Vedi anche|Iguanodontia}} |

|||

L' ''Iguanodon'' dà il nome al ''[[clade]]'' [[Iguanodontia]], un gruppo molto popoloso di [[ornitopodi]] con molte specie conosciute dal [[Giurassico medio]] al [[Cretaceo superiore]]. A parte ''Iguanodon'', i membri più noti di questo clade includono ''[[Dryosaurus]]'', ''[[Camptosaurus]]'', ''[[Ouranosaurus]]'' e gli [[Hadrosauroidea|Hadrosauri]]. In fonti più antiche, gli Iguanodontidae venivano mostrati come una [[Famiglia (tassonomia)|famiglia]] a se stante.<ref name=PMG74>{{cite journal |last=Galton |first=Peter M.|date=September 1974 |title=Notes on ''Thescelosaurus'', a conservative ornithopod dinosaur from the Upper Cretaceous of North America, with comments on ornithopod classification |journal=Journal of Paleontology |volume=48 |issue=5 |pages=1048–1067 |issn=0022-3360 |jstor=1303302}}</ref><ref name=DBN85d>Norman, David B. "Iguanodontidae". ''The Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs'', 110–115.</ref> Inizialmente questa famiglia veniva usata come una sorta di ''[[refugium peccatorum]]'', per tutti gli ornitopodi che non erano né [[Hypsilophodontidae|hypsilophodontidi]] ne hadrosauridi. In pratica, gli animali come ''[[Callovosaurus]]'', ''Camptosaurus'', ''[[Craspedodon]]'', ''[[Kangnasaurus]]'', ''[[Mochlodon]]'', ''[[Muttaburrasaurus]]'', ''Ouranosaurus'' e ''[[Probactrosaurus]]'' furono generalmente assegnati a questa famiglia, in attesa di una più certa classificazione.<ref name=DBN85d/> |

|||

Con l'avvento dell'[[Cladistica|analisi cladistica]], Iguanodontidae, come tradizionalmente interpretato, ha dimostrato di essere [[Parafiletici|parafiletica]], e che questi animali si sono rilevati essere posti in punti diversi rispetto a hadrosaurs su un [[cladogramma]], anziché in un singolo ''clade'' distinto.<ref name=DBN04/><ref name=NW90/> In sostanza, il concetto moderno di Iguanodontidae attualmente include solo ''Iguanodon''. Gruppi come Iguanodontoidea sono ancora utilizzati come cladi non classificate nella letteratura scientifica, anche se molti iguanodontidi tradizionali sono ora inclusi nella [[Superfamiglia (tassonomia)|superfamiglia]] degli [[hadrosauroidea]]. ''Iguanodon'' si trova tra ''Camptosaurus'' e ''Ouranosaurus'' nei cladogrammi, ed è probabilmente discende da un animale simili ad un ''Camptosaurus''.<ref name=DBN04/> A un certo punto, il paleontologo [[Jack Horner]] ha suggerito, basandosi principalmente sulle caratteristiche del cranio, che gli hadrosauridi in realtà formassero due gruppi, uno con ''Iguanodon'' e gli [[Hadrosauridae|hadrosaurini]] dalla testa piatta, e l'altra con ''Ouranosaurus'' e i [[lambeosaurini]] provvisti di cresta,<ref name=JRH90>{{cite book |last=Horner |first= J. R.|editor=Kenneth Carpenter and Phillip J. Currie (eds.) |title=Dinosaur Systematics: Perspectives and Approaches |year=1990 |publisher=Cambridge University Press |location=Cambridge |isbn=0-521-36672-0 |pages=179–187 |chapter=Evidence of diphyletic origination of the hadrosaurian (Reptilia: Ornithischia) dinosaurs}}</ref> ma la sua ipotesi è stata respinta.<ref name=DBN04/><ref name=NW90>{{cite book |last1=Norman |first1=David B. |authorlink1=David B. Norman |last2=Weishampel |first2=David B. |editor1-last=Weishampel |editor1-first=David B. |editor2-last=Dodson |editor2-first=Peter |editor3-last=Osmólska |editor3-first=Halszka |title=The Dinosauria |year=1990 |publisher=University of California Press |location=Berkeley |isbn=0-520-06727-4 |pages=510–533 |chapter=Iguanodontidae and related ornithopods}}</ref> |

|||

[[File:Iguanodon de Bernissart IRSNB 01.JPG|thumb|Scheletro di ''I. bernissartensis'', in posizione quadrupede, al Royal Belgian Institute of Natural Sciences, [[Brussels]]]] |

|||

Il seguente cladogramma segue gli studi condotti da Andrew McDonald (2012):<ref name=McDonaldUpdate>{{Cite journal | last1 = McDonald | first1 = A. T. | editor1-last = Farke| editor1-first =Andrew A| title = Phylogeny of Basal Iguanodonts (Dinosauria: Ornithischia): An Update | doi = 10.1371/journal.pone.0036745 | journal = PLoS ONE | volume = 7 | issue = 5 | pages = e36745 | url = http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0036745| year = 2012 | pmid = 22629328| pmc =3358318 | bibcode = 2012PLoSO...736745M }}</ref> |

|||

{{clade| style=font-size:100%;line-height:80% |

|||

|label1=[[Iguanodontia]] |

|||

|1={{clade |

|||

|1=[[Rhabdodontidae]] |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[Tenontosaurus]]'' |

|||

|label2=[[Iguanodontia|Dryomorpha]] |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[Dryosauridae]] |

|||

|label2=[[Ankylopollexia]] |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[Camptosaurus]]'' |

|||

|label2=[[Styracosterna]] |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[Uteodon]]'' |

|||

|3={{clade |

|||

|1={{clade |

|||

|1=''[[Hippodraco]]'' |

|||

|2=''[[Theiophytalia]]'' }} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[Iguanacolossus]]'' |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[Lanzhousaurus]]'' |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[Kukufeldia]]'' |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[Barilium]]'' |

|||

|label2=[[Hadrosauriformes]] |

|||

|2={{clade |

|||

|1='''''Iguanodon''''' |

|||

|2=[[Hadrosauroidea]] <small>(inclusi ''[[Mantellisaurus]]'' e ''[[Xuwulong]]'') </small> }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} |

|||

== Scoperta e specie == |

|||

=== Gideon Mantell, Sir Richard Owen, ed i primi dinosauri === |

|||

[[File:Mantell iguanadon teeth.jpg|thumb|upright|I denti originali di iguanodonte nella pubblicazione di Mantell (1825), oggi classificati come ''[[Therosaurus]]'']] |

|||

La storia della scoperta dei primi fossili di ''Iguanodon'' è stata a lungo accompagnata da una popolare [[leggenda]]. La storia racconta che la moglie di [[Gideon Mantell]], Mary Ann, scoprì i primi denti<ref>[http://collections.tepapa.govt.nz/objectdetails.aspx?oid=212194&coltype=history®no=gh004839 Fossil Iguanodon Tooth – Collections Online – Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa<!-- Bot generated title -->]</ref> di ''Iguanodon'' negli strati della foresta di [[Tilgate]] a Whiteman Green, [[Cuckfield]], [[Sussex]], in [[Inghilterra]], nel 1822, mentre il marito era in visita da un paziente. Tuttavia, non v'è alcuna prova che Mantell portò la moglie con lui a visitare i pazienti. Inoltre, lo stesso Mantell dichiarò di aver trovato lui stesso i denti nel 1851.<ref name=HDS97>{{cite book |last=Sues |first=Hans-Dieter|editor=James Orville Farlow and M. K. Brett-Surman (eds.) |title=The Complete Dinosaur |year=1997 |publisher=Indiana University Press |location=Bloomington|isbn=0-253-33349-0 |page=14 |chapter=European Dinosaur Hunters }}</ref> Tuttavia, non tutti sono d'accordo sulla falsità di questa storia.<ref name=SGL99>{{cite journal |last=Lucas |first=Spencer G.|date=December 1999 |title=Book review: Gideon Mantell and the discovery of dinosaurs|journal=PALAIOS |volume=14 |issue=6 |pages=601–602 |issn=0883-1351 |doi=10.2307/3515316 |last2=Dean |first2=Dennis R. |jstor=3515316}}</ref> Dai suoi diari, si è a conoscenza che Mantell acquistò tempo prima delle grandi ossa fossili dalla cava di Whiteman Green, nel 1820. Poiché i fossili contenevano anche dei denti di [[teropode]], inizialmente Mantell interpretò queste ossa, cercando di combinarle in uno scheletro parziale, come appartenenti ad un [[coccodrillo]] gigante. Nel 1821, Mantell menzionò il ritrovamento di alcuni denti erbivori e cominciò a considerare la possibilità che negli stessi strati potesse trovarsi anche un grande rettile erbivoro. Tuttavia, nella sua pubblicazione dei fossili del 1822 al South Downs, Mantell non si azzardò ad ipotizzare un collegamento tra i denti e il suo scheletro incompleto, presumendo che i reperti da lui presentati appartenessero a due animali giganti, uno carnivoro ( "un animale della tribù delle lucertole di enorme stazza"), e uno erbivoro. Nel mese di maggio 1822, Mantell mostrò i denti erbivori alla [[Royal Society|Royal Society di Londra]] ma i membri, tra i quali [[William Buckland]], li identificarono come appartenenti ad un [[pesce]], o a degli incisivi di un [[rinoceronte]] di uno strato [[Terziario (era geologica)|terziario]]. Il 23 giugno 1823, anche [[Charles Lyell]] mostrò alcuni denti simili a [[Georges Cuvier]], durante una serata a [[Parigi]], ma il famoso naturalista francese ancora una volta li identificò come gli incisivi di un rinoceronte. Sebbene il giorno dopo Cuvier ritratto le sue affermazioni, Lyell riportò solo il licenziamento di Mantell, che divenne piuttosto diffidente in merito alla questione. Nel 1824, Buckland descrisse ''[[Megalosaurus]]'' e fu in quella occasione che venne invitato a visitare la collezione di Mantell. Vedendo le ossa, il 6 marzo, convenne che si trattava di alcuni sauri giganti (anche se ancora negava che si trattasse di un'erbivoro). Incoraggiato, Mantell inviò nuovamente alcuni denti a Cuvier, che rispose il 22 giugno 1824, stabilendo che i denti appartenessero ad un rettile gigante, molto probabilmente erbivoro. In una nuova edizione di quell'anno del suo ''Recherches sur les Ossemens Fossiles'', Cuvier ammise il suo precedente errore, che portò ad un accettazione immediata di Mantell, ed il suo nuovo sauro, negli ambienti scientifici. Mantell cercò di corroborare ulteriormente la sua teoria, trovando un moderno parallelo ai rettili esistenti.<ref name = DC00/> Nel settembre 1824, Mantell visitò il Royal College of Surgeons, ma non riuscì subito a trovare degli analoghi moderni comparabili ai suoi denti. Tuttavia, l'assistente curatore Samuel Stutchbury riconobbe una certa somiglianza con i denti delle moderne [[iguane]] che aveva preparato da poco, anche se i denti di Mantell erano venti volte più a lunghi.<ref name = DC00/> |

|||

[[File:Maidstone fossil Iguanodon 1840.jpg|thumb|upright|left|Resti fossili di iguanodonte nel Maidstone (1834), oggi classificato come ''[[Mantellodon]]'']] |

|||

In riconoscimento alla somiglianza dei denti a quelli delle iguane, Mantell decise di chiamare il suo nuovo animale ''Iguanodon'', che significa appunto "dente di iguana", dall'unione della parola iguana e la parola [[Greco antico|greca]] ὀδών/''odon'', ''odontos'' ovvero "dente".<ref name=NM01/> Sulla base della scala isometrica, stimò che la sua creatura avrebbe potuto raggiungere i 18 metri (59 piedi) di lunghezza, molto più dei 12 metri (39 piedi) di ''Megalosaurus''.<ref name=GM25/> Il nome iniziale proposto da Mantell era ''Iguanasaurus'', ossia "lucertola iguana", ma il suo amico William Daniel Conybeare suggerì che quel nome era più applicabile ad un'iguana moderna, e che un nome migliore sarebbe stato ''Iguanoides'' (ossia "simile ad un'iguana") o appunto ''Iguanodon''.<ref name=DC00>Cadbury, D. (2000). ''The Dinosaur Hunters''. Fourth Estate:London, 384 p. ISBN 1-85702-959-3.</ref><ref name=GO97>{{cite web| author = Olshevsky, G | title = Re: Hello and a question about Iguanodon mantelli (long) | url= http://dml.cmnh.org/1997Aug/msg00339.html | accessdate = 2007-02-11 | authorlink = George Olshevsky}}</ref> Mantell non diede alcun nome specifico alla sua creatura per formare una vera e propria [[nomenclatura binomiale]], ma un nome scientifico fu fornito nel 1829 da Friedrich Holl, che ribattezzò l'animale ''I. anglicum'', successivamente modificato in ''I. anglicus''.<ref name=FH29>{{cite book |last=Holl |first=Friedrich|title=Handbuch der Petrifaktenkunde, Vol. I. Ouedlinberg |year=1829 |publisher=P.G. Hilscher |location=Dresden |oclc= 7188887}}</ref> |

|||

Nel mese di dicembre del 1824, Mantell inviò una lettera sulla scoperta alla locale Società Filosofica Portsmouth, alcune settimane dopo aver risolto il nome dell'animale. La lettera fu letta dai membri della Società in una riunione dell 17 dicembre, di cui un rapporto è stato pubblicato nel Hampshire Telegraph, che annunciò la scoperta ed il nome di ''Iguanadon''.<ref name=simpson2015>{{cite journal | last1 = Simpson | first1 = M.I. | year = 2015 | title = Iguanodon is older than you think: the public and private announcements of Gideon Mantell's giant prehistoric herbivorous reptile | url = | journal = Deposits Magazine | volume = 44 | issue = | page = 33 }}</ref> Mantell pubblicò formalmente i suoi risultati il 10 febbraio 1825, quando presentò un documento sui resti alla [[Royal Society|Royal Society di Londra]].<ref name=GM25>{{cite journal |last=Mantell |first=Gideon A.|year=1825 |title=Notice on the Iguanodon, a newly discovered fossil reptile, from the sandstone of Tilgate forest, in Sussex |journal=Philosophical Transactions of the Royal Society |volume=115 |pages=179–186 |doi=10.1098/rstl.1825.0010 |issn=0261-0523 |jstor=107739}}</ref><ref name=HDS97/> |

|||

=== Ricerche successive === |

|||

[[File:Goodrich Iguanodon.jpg|thumb|left|Primitiva ed erronea ricostruzione di ''Iguanodon''.]] |

[[File:Goodrich Iguanodon.jpg|thumb|left|Primitiva ed erronea ricostruzione di ''Iguanodon''.]] |

||

[[File:Mantell's Iguanodon restoration.jpg|thumb|Ricostruzione ancora più antica ed erronea di G. Mantell.]] |

[[File:Mantell's Iguanodon restoration.jpg|thumb|Ricostruzione ancora più antica ed erronea di G. Mantell.]] |

||

La prima ricostruzione dell'iguanodonte, proposta da Mantell, lo vedeva come una gigantesca lucertola erbivora strisciante, munita di un corno sul naso (struttura che si rivelerà poi essere uno sperone della "mano"), lunga trenta metri. In seguito, [[Richard Owen|Owen]] suppose che l'iguanodonte fosse un rettile che camminava alto sulle zampe, come i mammiferi, e in questo modo lo fece assomigliare a un goffo rinoceronte. Solo verso la fine dell'Ottocento, grazie a ritrovamenti più completi di animali simili (''[[Hadrosaurus foulkii]]'') e alla scoperta di altri scheletri di ''Iguanodon'', questo animale venne visto come un possente bipede, e il "corno" come un pollice - aculeo. In tempi più recenti, però, le nuove ricostruzioni presentano l'iguanodonte come un animale prevalentemente quadrupede, che si spostava per le pianure alla ricerca di cibo e solo in caso di necessità ricorreva allo spostamento veloce con andatura bipede. |

|||

La caratteristica predominante di questo animale erano i due pollici-aculei sulle zampe anteriori, che servivano come difesa verso i predatori. Il "mignolo", invece, era prensile, mentre le altre tre dita terminavano con unghie a forma di zoccolo, utili all'animale quando si spostava a quattro zampe. La testa allungata, vagamente simile a quella di un cavallo, era forse dotata di una lunga lingua prensile, ma il fatto non è provato. Le zampe posteriori, possenti e robuste, avevano tre dita, anch'esse dotate di zoccoli. La lunga coda era irrobustita da tendini ossificati, cosicché essa era tenuta costantemente sollevata dal terreno, in modo da controbilanciare il peso del corpo. |

|||

| ⚫ | |||

== Ritrovamenti == |

|||

Moltissimi resti di questo grosso animale sono stati ritrovati in [[Inghilterra]], [[Francia]], [[Spagna]] e [[Germania]], ma il ritrovamento più clamoroso è avvenuto sul finire dell'[[XIX secolo|800]] a [[Bernissart]], nel [[Belgio]]. In una miniera di carbone, infatti, sono stati rinvenuti trenta scheletri più o meno completi di Iguanodonte, probabilmente il risultato di un qualche evento catastrofico che ha spinto gli animali a morire tutti insieme. Questo eccezionale ritrovamento ha permesso, grazie agli studi del paleontologo belga [[Louis Dollo]], di far sì che l'iguanodonte diventasse il dinosauro meglio conosciuto a quell'epoca. |

Moltissimi resti di questo grosso animale sono stati ritrovati in [[Inghilterra]], [[Francia]], [[Spagna]] e [[Germania]], ma il ritrovamento più clamoroso è avvenuto sul finire dell'[[XIX secolo|800]] a [[Bernissart]], nel [[Belgio]]. In una miniera di carbone, infatti, sono stati rinvenuti trenta scheletri più o meno completi di Iguanodonte, probabilmente il risultato di un qualche evento catastrofico che ha spinto gli animali a morire tutti insieme. Questo eccezionale ritrovamento ha permesso, grazie agli studi del paleontologo belga [[Louis Dollo]], di far sì che l'iguanodonte diventasse il dinosauro meglio conosciuto a quell'epoca. |

||

Senza dubbio l'iguanodonte era uno dei dinosauri più diffusi e di maggior successo del Cretaceo inferiore: reperti ne sono stati trovati, oltre che in Europa, anche in [[Americhe|America]], in [[Africa]] e forse in [[Asia]] ([[Mongolia]]). |

Senza dubbio l'iguanodonte era uno dei dinosauri più diffusi e di maggior successo del Cretaceo inferiore: reperti ne sono stati trovati, oltre che in Europa, anche in [[Americhe|America]], in [[Africa]] e forse in [[Asia]] ([[Mongolia]]). |

||

| Riga 70: | Riga 118: | ||

== Caratteristiche fisiche == |

== Caratteristiche fisiche == |

||

| ⚫ | |||

Aveva una coda lunga e rigida usata come bilanciere, una testa equina e un becco smussato senza denti ricoperto di uno strato di tessuto corneo. Ammassati al lato della bocca si trovavano numerosi molari lunghi circa 5 cm. Le zampe posteriori, molto poderose, possedevano tre dita dotate di zoccoli mentre le anteriori avevano quattro dita e un pollice molto appuntito. |

Aveva una coda lunga e rigida usata come bilanciere, una testa equina e un becco smussato senza denti ricoperto di uno strato di tessuto corneo. Ammassati al lato della bocca si trovavano numerosi molari lunghi circa 5 cm. Le zampe posteriori, molto poderose, possedevano tre dita dotate di zoccoli mentre le anteriori avevano quattro dita e un pollice molto appuntito. |

||

L'iguanodonte era in grado di camminare sia su due che su quattro zampe, raggiungendo i ''20 km/h''. Si pensava che vivesse in branchi e in foreste di felci giganti, conifere e magnolie. Esso si nutriva di foglie, semi, frutta e steli di fiori strappandoli via con il becco osseo con i molari, molto affilati, riduceva tutto in poltiglia con un movimento circolare, la lingua lo rigirava finché non era ben masticato per ingoiarlo. |

L'iguanodonte era in grado di camminare sia su due che su quattro zampe, raggiungendo i ''20 km/h''. Si pensava che vivesse in branchi e in foreste di felci giganti, conifere e magnolie. Esso si nutriva di foglie, semi, frutta e steli di fiori strappandoli via con il becco osseo con i molari, molto affilati, riduceva tutto in poltiglia con un movimento circolare, la lingua lo rigirava finché non era ben masticato per ingoiarlo. |

||

Versione delle 22:19, 14 giu 2017

| Iguanodon | |

|---|---|

| |

| Stato di conservazione | |

Fossile | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Superordine | Dinosauria |

| Ordine | † Ornithischia |

| Sottordine | † Ornithopoda |

| Infraordine | † Euornithopoda |

| Famiglia | † Iguanodontidae |

| Genere | † Iguanodon Mantell, 1825 |

| Nomenclatura binomiale | |

| † Iguanodon bernissartensis Boulenger, 1881 | |

| Sinonimi | |

| |

| Specie | |

Iguanodon (il cui nome significa "denti di iguana") è un genere estinto di dinosauro ornithopode iguanodontide, vissuto a metà strada tra i piccoli e veloci hypsilophodontidi del medio Giurassico e gli hadrosauridi del Cretaceo, nel Cretaceo inferiore, circa 126-125 milioni di anni fa (Barremiano-Aptiano)[2], in Belgio, Spagna e forse anche in altre località dell'Europa. Nel corso degli anni trascorsi dalla sua scoperta sono state descritte molte specie di Iguanodon, risalenti dalla fine del Giurassico ai primi del Cretaceo in Asia, Europa e Nord America, tuttavia le successive ricerche compiute nel primo decennio del 21° secolo suggeriscono che ci sia solo una singola specie certa: I. bernissartensis.[2] L' Iguanodon era un dinosauro erbivoro di grandi dimensioni e molto robusti. Le caratteristiche distintive di questo animale includono il grande artiglio-pollice sulle mani, probabilmente utilizzato per difendersi dai predatori, e in combinazione con le lunghe dita prensili per cercare il cibo.

Il genere fu istituito nel 1825 dal geologo inglese Gideon Mantell, sulla base di esemplari fossili che oggi sono assegnati a Therosaurus e Mantellodon. L' Iguanodon fu uno dei primissimi dinosauri ad essere stati scoperti ed è stato il secondo tipo di dinosauro ad essere stato denominato formalmente sulla base di esemplari fossili, subito dopo il Megalosaurus. Inoltre, insieme a Megalosaurus e Hylaeosaurus, è stato uno dei tre generi originariamente utilizzati per definire Dinosauria. Il genere Iguanodon appartiene al gruppo degli iguanodontia, insieme agli hadrosauri. La tassonomia di questo genere continua ad essere un argomento di studio, in quanto nonostante le numerose specie nominate, molte di essi sembrano non appartenere al genere, o appartengono ad animali simili.

La comprensione scientifica dell' Iguanodon si è evoluta nel corso del tempo, grazie a nuove informazioni ricavate da nuovi fossili. I numerosi esemplari di questo genere, tra cui scheletri quasi completi ritrovati in due bonebeds ben noti, hanno permesso ai ricercatori di formulare ipotesi per quanto riguarda molti aspetti della vita animale, tra cui l'alimentazione, il movimento, e il comportamento sociale. Essendo uno dei primi dinosauri scientificamente ben noti, l' Iguanodon occupa un posto piccolo ma notevole nella percezione del pubblico sui dinosauri, e le sue rappresentazioni artistiche sono cambiate significativamente in risposta alle nuove interpretazioni dei suoi resti.

Descrizione

L' Iguanodon era un dinosauro erbivoro di grandi dimensioni e molto robusto, in grado di spostarsi sia in posizione bipede sia quadrupede.[3] Si stima che la specie tipo, l' I. bernissartensis, potesse raggiungere in media un peso di circa 3.08 tonnellate (3,4 tonnellate corte)[4], per una lunghezza complessiva di circa 10 metri (33 piedi) da adulto, con alcuni esemplari che potrebbero aver raggiunto addirittura i 13 metri (43 piedi).[5] Questi animali avevano un cranio grandi, alti ma stretti teschi, che terminavano in un becco sdentato probabilmente ricoperto di cheratina, mentre i denti, simili a quelli di un'iguana, si trovavano nel retro della bocca.[3]

Le braccia dell' I. bernissartensis erano molto lunghe (fino al 75% della lunghezza delle gambe) e robuste,[5] e dotate di mani piuttosto inflessibili costruite in modo che le tre dita centrali potessero supportare il peso del corpo.[3] Il pollice era costituito da un'unica falange-artiglio conico che sporgevano dalle tre dita principali. Nelle prime ricostruzioni dell'animale, questo artiglio conico era stato erroneamente posizionato sul naso dell'animale. Tuttavia, fossili successivi rivelarono la vera natura dell'artiglio-pollice,[6] sebbene la sua esatta funzione sia ancora un mistero. Una delle ipotesi più accreditate ne vedrebbe un'uso difensivo, o per la ricerca del cibo. Il mignolo dell'animale era allungato e posizionato alla sulla destra, e forse veniva utilizzato per manipolare oggetti. La formula falangea è 2-3-3-2-4, il che significa che il dito più interno ha due ossa, il successivo ne ha tre, ecc.[7] Le zampe posteriori erano potenti, ma non adatta ad una corsa sostenuta, ed ogni piede possedeva tre dita. La spina dorsale e la coda erano irrobustite e sostenute da tendini ossificati, che ne irrigidivano la struttura, rendendo la coda un'ottimo bilanciare durante i movimenti.[3]

L' Iguanodon possedeva, come dice il nome, dei denti molto simili a quelli delle moderne iguane, ma ovviamente di dimensioni nettamente maggiori. Tuttavia, a differenza degli hadrosauridi, a cui ad ogni dente perso se ne andava subito a sostituire un'altro in un ciclo continuo, l' Iguanodon aveva un solo dente sostitutivo alla volta per ognuno di essi. La mascella superiore possedeva fino a 29 denti per lato, la mascella inferiore ne contava 25 per lato, mentre la premascella sopra e sotto era occupata dal robusto becco sdentato; i numeri tra inferiore e superiore differiscono poiché i denti della mascella inferiore sono più ampi di quelli superiori.[8] Poiché le file dei denti sono profondamente inserite dall'esterno delle ganasce, e per altri dettagli anatomici, si ritiene che, come per molti altri ornitischi, l' Iguanodon possedesse una struttura simile alle guance, per mantenere il cibo in bocca durante la masticazione del cibo.[9][10]

Classificazione

L' Iguanodon dà il nome al clade Iguanodontia, un gruppo molto popoloso di ornitopodi con molte specie conosciute dal Giurassico medio al Cretaceo superiore. A parte Iguanodon, i membri più noti di questo clade includono Dryosaurus, Camptosaurus, Ouranosaurus e gli Hadrosauri. In fonti più antiche, gli Iguanodontidae venivano mostrati come una famiglia a se stante.[11][12] Inizialmente questa famiglia veniva usata come una sorta di refugium peccatorum, per tutti gli ornitopodi che non erano né hypsilophodontidi ne hadrosauridi. In pratica, gli animali come Callovosaurus, Camptosaurus, Craspedodon, Kangnasaurus, Mochlodon, Muttaburrasaurus, Ouranosaurus e Probactrosaurus furono generalmente assegnati a questa famiglia, in attesa di una più certa classificazione.[12]

Con l'avvento dell'analisi cladistica, Iguanodontidae, come tradizionalmente interpretato, ha dimostrato di essere parafiletica, e che questi animali si sono rilevati essere posti in punti diversi rispetto a hadrosaurs su un cladogramma, anziché in un singolo clade distinto.[3][8] In sostanza, il concetto moderno di Iguanodontidae attualmente include solo Iguanodon. Gruppi come Iguanodontoidea sono ancora utilizzati come cladi non classificate nella letteratura scientifica, anche se molti iguanodontidi tradizionali sono ora inclusi nella superfamiglia degli hadrosauroidea. Iguanodon si trova tra Camptosaurus e Ouranosaurus nei cladogrammi, ed è probabilmente discende da un animale simili ad un Camptosaurus.[3] A un certo punto, il paleontologo Jack Horner ha suggerito, basandosi principalmente sulle caratteristiche del cranio, che gli hadrosauridi in realtà formassero due gruppi, uno con Iguanodon e gli hadrosaurini dalla testa piatta, e l'altra con Ouranosaurus e i lambeosaurini provvisti di cresta,[13] ma la sua ipotesi è stata respinta.[3][8]

Il seguente cladogramma segue gli studi condotti da Andrew McDonald (2012):[14]

| Iguanodontia |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Scoperta e specie

Gideon Mantell, Sir Richard Owen, ed i primi dinosauri

La storia della scoperta dei primi fossili di Iguanodon è stata a lungo accompagnata da una popolare leggenda. La storia racconta che la moglie di Gideon Mantell, Mary Ann, scoprì i primi denti[15] di Iguanodon negli strati della foresta di Tilgate a Whiteman Green, Cuckfield, Sussex, in Inghilterra, nel 1822, mentre il marito era in visita da un paziente. Tuttavia, non v'è alcuna prova che Mantell portò la moglie con lui a visitare i pazienti. Inoltre, lo stesso Mantell dichiarò di aver trovato lui stesso i denti nel 1851.[16] Tuttavia, non tutti sono d'accordo sulla falsità di questa storia.[17] Dai suoi diari, si è a conoscenza che Mantell acquistò tempo prima delle grandi ossa fossili dalla cava di Whiteman Green, nel 1820. Poiché i fossili contenevano anche dei denti di teropode, inizialmente Mantell interpretò queste ossa, cercando di combinarle in uno scheletro parziale, come appartenenti ad un coccodrillo gigante. Nel 1821, Mantell menzionò il ritrovamento di alcuni denti erbivori e cominciò a considerare la possibilità che negli stessi strati potesse trovarsi anche un grande rettile erbivoro. Tuttavia, nella sua pubblicazione dei fossili del 1822 al South Downs, Mantell non si azzardò ad ipotizzare un collegamento tra i denti e il suo scheletro incompleto, presumendo che i reperti da lui presentati appartenessero a due animali giganti, uno carnivoro ( "un animale della tribù delle lucertole di enorme stazza"), e uno erbivoro. Nel mese di maggio 1822, Mantell mostrò i denti erbivori alla Royal Society di Londra ma i membri, tra i quali William Buckland, li identificarono come appartenenti ad un pesce, o a degli incisivi di un rinoceronte di uno strato terziario. Il 23 giugno 1823, anche Charles Lyell mostrò alcuni denti simili a Georges Cuvier, durante una serata a Parigi, ma il famoso naturalista francese ancora una volta li identificò come gli incisivi di un rinoceronte. Sebbene il giorno dopo Cuvier ritratto le sue affermazioni, Lyell riportò solo il licenziamento di Mantell, che divenne piuttosto diffidente in merito alla questione. Nel 1824, Buckland descrisse Megalosaurus e fu in quella occasione che venne invitato a visitare la collezione di Mantell. Vedendo le ossa, il 6 marzo, convenne che si trattava di alcuni sauri giganti (anche se ancora negava che si trattasse di un'erbivoro). Incoraggiato, Mantell inviò nuovamente alcuni denti a Cuvier, che rispose il 22 giugno 1824, stabilendo che i denti appartenessero ad un rettile gigante, molto probabilmente erbivoro. In una nuova edizione di quell'anno del suo Recherches sur les Ossemens Fossiles, Cuvier ammise il suo precedente errore, che portò ad un accettazione immediata di Mantell, ed il suo nuovo sauro, negli ambienti scientifici. Mantell cercò di corroborare ulteriormente la sua teoria, trovando un moderno parallelo ai rettili esistenti.[18] Nel settembre 1824, Mantell visitò il Royal College of Surgeons, ma non riuscì subito a trovare degli analoghi moderni comparabili ai suoi denti. Tuttavia, l'assistente curatore Samuel Stutchbury riconobbe una certa somiglianza con i denti delle moderne iguane che aveva preparato da poco, anche se i denti di Mantell erano venti volte più a lunghi.[18]

In riconoscimento alla somiglianza dei denti a quelli delle iguane, Mantell decise di chiamare il suo nuovo animale Iguanodon, che significa appunto "dente di iguana", dall'unione della parola iguana e la parola greca ὀδών/odon, odontos ovvero "dente".[5] Sulla base della scala isometrica, stimò che la sua creatura avrebbe potuto raggiungere i 18 metri (59 piedi) di lunghezza, molto più dei 12 metri (39 piedi) di Megalosaurus.[19] Il nome iniziale proposto da Mantell era Iguanasaurus, ossia "lucertola iguana", ma il suo amico William Daniel Conybeare suggerì che quel nome era più applicabile ad un'iguana moderna, e che un nome migliore sarebbe stato Iguanoides (ossia "simile ad un'iguana") o appunto Iguanodon.[18][20] Mantell non diede alcun nome specifico alla sua creatura per formare una vera e propria nomenclatura binomiale, ma un nome scientifico fu fornito nel 1829 da Friedrich Holl, che ribattezzò l'animale I. anglicum, successivamente modificato in I. anglicus.[21]

Nel mese di dicembre del 1824, Mantell inviò una lettera sulla scoperta alla locale Società Filosofica Portsmouth, alcune settimane dopo aver risolto il nome dell'animale. La lettera fu letta dai membri della Società in una riunione dell 17 dicembre, di cui un rapporto è stato pubblicato nel Hampshire Telegraph, che annunciò la scoperta ed il nome di Iguanadon.[22] Mantell pubblicò formalmente i suoi risultati il 10 febbraio 1825, quando presentò un documento sui resti alla Royal Society di Londra.[19][16]

Ricerche successive

Moltissimi resti di questo grosso animale sono stati ritrovati in Inghilterra, Francia, Spagna e Germania, ma il ritrovamento più clamoroso è avvenuto sul finire dell'800 a Bernissart, nel Belgio. In una miniera di carbone, infatti, sono stati rinvenuti trenta scheletri più o meno completi di Iguanodonte, probabilmente il risultato di un qualche evento catastrofico che ha spinto gli animali a morire tutti insieme. Questo eccezionale ritrovamento ha permesso, grazie agli studi del paleontologo belga Louis Dollo, di far sì che l'iguanodonte diventasse il dinosauro meglio conosciuto a quell'epoca. Senza dubbio l'iguanodonte era uno dei dinosauri più diffusi e di maggior successo del Cretaceo inferiore: reperti ne sono stati trovati, oltre che in Europa, anche in America, in Africa e forse in Asia (Mongolia).

Le due specie più note sono Iguanodon bernissartensis, grande e robusto, e Iguanodon atherfieldensis, più piccolo e con le vertebre dorsali leggermente allungate. Entrambe queste specie pascolavano nella grande pianura alluvionale nota come Weald, che allora comprendeva gran parte dell'Europa occidentale. Recentemente, I. atherfieldensis è stata descritta come genere a sé stante, Mantellisaurus. Un'altra specie è nota negli USA (I. lakotaensis). Altre specie descritte in passato (ad esempio l'asiatica I. orientalis, ora Altirhinus kurzanovi) si sono poi dimostrate appartenere ad altri generi. Anche alcune specie dell'Inghilterra sono poi state messe in dubbio: è il caso di I. fittoni e I. dawsoni, poco conosciute, che sembrerebbero essere state più primitive di Iguanodon vero e proprio.

Caratteristiche fisiche

Aveva una coda lunga e rigida usata come bilanciere, una testa equina e un becco smussato senza denti ricoperto di uno strato di tessuto corneo. Ammassati al lato della bocca si trovavano numerosi molari lunghi circa 5 cm. Le zampe posteriori, molto poderose, possedevano tre dita dotate di zoccoli mentre le anteriori avevano quattro dita e un pollice molto appuntito. L'iguanodonte era in grado di camminare sia su due che su quattro zampe, raggiungendo i 20 km/h. Si pensava che vivesse in branchi e in foreste di felci giganti, conifere e magnolie. Esso si nutriva di foglie, semi, frutta e steli di fiori strappandoli via con il becco osseo con i molari, molto affilati, riduceva tutto in poltiglia con un movimento circolare, la lingua lo rigirava finché non era ben masticato per ingoiarlo.

Nella cultura di massa

Note

- ^ Francisco J. Verdú, Rafael Royo-Torres, Alberto Cobos and Luis Alcalá, Perinates of a new species of Iguanodon (Ornithischia: Ornithopoda) from the lower Barremian of Galve (Teruel, Spain), in Cretaceous Research, vol. 56, 2015, pp. 250–264, DOI:10.1016/j.cretres.2015.05.010.

- ^ a b K. Carpenter e Y. Ishida, Early and "Middle" Cretaceous Iguanodonts in Time and Space, in Journal of Iberian Geology, vol. 36, n. 2, 2010, pp. 145–164, DOI:10.5209/rev_JIGE.2010.v36.n2.3.

- ^ a b c d e f g David B. Norman, Basal Iguanodontia, in The Dinosauria, 2nd, Berkeley, University of California Press, 2004, pp. 413–437, ISBN 0-520-24209-2.

- ^ Donald F. Glut, Iguanodon, in Dinosaurs: The Encyclopedia., Jefferson, North Carolina, McFarland & Co, 1997, pp. 490–500, ISBN 0-89950-917-7.

- ^ a b c Ornithopod dinosaurs, in Dinosaurs of the Isle of Wight, London, The Palaeontological Association, 2001, pp. 60–132, ISBN 0-901702-72-2.

- ^ David B. Norman, To Study a Dinosaur, in The Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs: An Original and Compelling Insight into Life in the Dinosaur Kingdom, New York, Crescent Books, 1985, pp. 24–33, ISBN 0-517-46890-5.

- ^ Martin, A.J. (2006). Introduction to the Study of Dinosaurs. Second Edition. Oxford, Blackwell Publishing. 560 pp. ISBN 1-4051-3413-5.

- ^ a b c Iguanodontidae and related ornithopods, in The Dinosauria, Berkeley, University of California Press, 1990, pp. 510–533, ISBN 0-520-06727-4.

- ^ Peter M. Galton, The cheeks of ornithischian dinosaurs, in Lethaia, vol. 6, n. 1, 1973, pp. 67–89, DOI:10.1111/j.1502-3931.1973.tb00873.x.

- ^ Fastovsky, D.E., and Smith, J.B. "Dinosaur paleoecology." The Dinosauria, 614–626.

- ^ Peter M. Galton, Notes on Thescelosaurus, a conservative ornithopod dinosaur from the Upper Cretaceous of North America, with comments on ornithopod classification, in Journal of Paleontology, vol. 48, n. 5, September 1974, pp. 1048–1067.

- ^ a b Norman, David B. "Iguanodontidae". The Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs, 110–115.

- ^ J. R. Horner, Evidence of diphyletic origination of the hadrosaurian (Reptilia: Ornithischia) dinosaurs, in Kenneth Carpenter and Phillip J. Currie (eds.) (a cura di), Dinosaur Systematics: Perspectives and Approaches, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp. 179–187, ISBN 0-521-36672-0.

- ^ Phylogeny of Basal Iguanodonts (Dinosauria: Ornithischia): An Update, in PLoS ONE, vol. 7, n. 5, 2012, pp. e36745, DOI:10.1371/journal.pone.0036745.

- ^ Fossil Iguanodon Tooth – Collections Online – Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa

- ^ a b Hans-Dieter Sues, European Dinosaur Hunters, in James Orville Farlow and M. K. Brett-Surman (eds.) (a cura di), The Complete Dinosaur, Bloomington, Indiana University Press, 1997, p. 14, ISBN 0-253-33349-0.

- ^ Spencer G. Lucas, Book review: Gideon Mantell and the discovery of dinosaurs, in PALAIOS, vol. 14, n. 6, December 1999, pp. 601–602, DOI:10.2307/3515316.

- ^ a b c Cadbury, D. (2000). The Dinosaur Hunters. Fourth Estate:London, 384 p. ISBN 1-85702-959-3.

- ^ a b Gideon A. Mantell, Notice on the Iguanodon, a newly discovered fossil reptile, from the sandstone of Tilgate forest, in Sussex, in Philosophical Transactions of the Royal Society, vol. 115, 1825, pp. 179–186, DOI:10.1098/rstl.1825.0010.

- ^ Olshevsky, G, Re: Hello and a question about Iguanodon mantelli (long), su dml.cmnh.org. URL consultato l'11 febbraio 2007.

- ^ Friedrich Holl, Handbuch der Petrifaktenkunde, Vol. I. Ouedlinberg, Dresden, P.G. Hilscher, 1829.

- ^ Iguanodon is older than you think: the public and private announcements of Gideon Mantell's giant prehistoric herbivorous reptile, in Deposits Magazine, vol. 44, 2015.

Bibliografia

- Samuel Griswold Goodrich Illustrated Natural History of the Animal Kingdom (New York: Derby & Jackson, 1859).

- Steve Parcker John Malam, Dinosauri e altre creature preistoriche.

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Iguanodon

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Iguanodon Wikispecies contiene informazioni su Iguanodon

Wikispecies contiene informazioni su Iguanodon

Collegamenti esterni

- Paper Dinosaurs, 1824–1969: 2. Mantell's Iguanodon Teeth, 1825, from Linda Hall Library. (storico).