Guerra d'Italia del 1542-1546: differenze tra le versioni

→Bibliografia: Uilizzo template cita libro |

Pywikibot v.2 |

||

| Riga 120: | Riga 120: | ||

* {{cita libro|autore=Armstrong, Edward|titolo=The Emperor Charles V|volume=Volume 2|città=Londra|editore=Macmillan and Co.|anno=1902|lingua=en|isbn=no}} |

* {{cita libro|autore=Armstrong, Edward|titolo=The Emperor Charles V|volume=Volume 2|città=Londra|editore=Macmillan and Co.|anno=1902|lingua=en|isbn=no}} |

||

* {{cita libro|autore=Arnold, Thomas F|titolo=The Renaissance at War. Smithsonian History of Warfare|curatore=[[John Keegan]]|città=New York|editore=Smithsonian Books / Collins|anno=2006|ISBN=0-06-089195-5|lingua=en}} |

* {{cita libro|autore=Arnold, Thomas F|titolo=The Renaissance at War. Smithsonian History of Warfare|curatore=[[John Keegan]]|città=New York|editore=Smithsonian Books / Collins|anno=2006|ISBN=0-06-089195-5|lingua=en}} |

||

* {{cita libro|autore=Jeremy Black|titolo=Dynasty Forged by Fire| |

* {{cita libro|autore=Jeremy Black|titolo=Dynasty Forged by Fire|collana=MHQ: The Quarterly Journal of Military History 18, no. 3|anno=2006|issn=1040-5992|lingua=en|isbn=no}} |

||

* {{cita libro|titolo=European Warfare, 1494–1660. Warfare and History, edited by Jeremy Black| città=Londra|editore=Routledge|anno=2002|ISBN=0-415-27532-6| lingua=en}} |

* {{cita libro|titolo=European Warfare, 1494–1660. Warfare and History, edited by Jeremy Black| città=Londra|editore=Routledge|anno=2002|ISBN=0-415-27532-6| lingua=en}} |

||

* {{cita libro|autore=Wim Blockmans|titolo=Emperor Charles V, 1500–1558|città=New York|editore=Oxford University Press|anno=2002|ISBN=0-340-73110-9|lingua=en}} |

* {{cita libro|autore=Wim Blockmans|titolo=Emperor Charles V, 1500–1558|città=New York|editore=Oxford University Press|anno=2002|ISBN=0-340-73110-9|lingua=en}} |

||

* {{cita libro|autore=Blockmans, Wim e Walter Prevenier|titolo=The Promised Lands: The Low Countries Under Burgundian Rule, 1369–1530|curatore=Edward Peters| |

* {{cita libro|autore=Blockmans, Wim e Walter Prevenier|titolo=The Promised Lands: The Low Countries Under Burgundian Rule, 1369–1530|curatore=Edward Peters|collana=The Middle Ages Series|città=Filadelfia|editore=University of Pennsylvania Press|anno=1999|ISBN=0-8122-1382-3|lingua=en}} |

||

* {{cita libro|autore=Crowley, Roger|titolo=Empires of the Sea: The Siege of Malta, the Battle of Lepanto, and the Contest for the Center of the World|città=New York|editore=Random House|anno=2008|lingua=en}} |

* {{cita libro|autore=Crowley, Roger|titolo=Empires of the Sea: The Siege of Malta, the Battle of Lepanto, and the Contest for the Center of the World|città=New York|editore=Random House|anno=2008|lingua=en}} |

||

* {{cita libro|autore=Elton, G. R|titolo=England Under the Tudors. A History of England, edited by Felipe Fernández-Armesto|città=Londra|editore=The Folio Society|anno=1997|lingua=en}} |

* {{cita libro|autore=Elton, G. R|titolo=England Under the Tudors. A History of England, edited by Felipe Fernández-Armesto|città=Londra|editore=The Folio Society|anno=1997|lingua=en}} |

||

| Riga 135: | Riga 135: | ||

* {{cita libro|autore=Charles Oman|titolo=A History of the Art of War in the Sixteenth Century|città=Londra|editore=Methuen & Co|anno=1937|lingua=en|isbn=no}} |

* {{cita libro|autore=Charles Oman|titolo=A History of the Art of War in the Sixteenth Century|città=Londra|editore=Methuen & Co|anno=1937|lingua=en|isbn=no}} |

||

* {{cita libro|autore=Phillips, Charles, Alan Axelrod|titolo=Encyclopedia of Wars|volum=Vol. 2|città=New York|editore=Facts on File|anno=2005|ISBN=0-8160-2851-6|lingua=en}} |

* {{cita libro|autore=Phillips, Charles, Alan Axelrod|titolo=Encyclopedia of Wars|volum=Vol. 2|città=New York|editore=Facts on File|anno=2005|ISBN=0-8160-2851-6|lingua=en}} |

||

* {{cita libro|autore=Phillips, Gervase|titolo=Testing the "Mystery of the English"| |

* {{cita libro|autore=Phillips, Gervase|titolo=Testing the "Mystery of the English"|collana=MHQ: The Quarterly Journal of Military History 19, no. 3|anno=2007|issn=1040-5992|lingua=en}} |

||

* {{cita libro|autore=Rogers, Clifford J.|titolo=The Military Revolution Debate: Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe|città=Boulder|editore=Westview Press|anno=1995|ISBN=0-8133-2054-2|lingua=en}} |

* {{cita libro|autore=Rogers, Clifford J.|titolo=The Military Revolution Debate: Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe|città=Boulder|editore=Westview Press|anno=1995|ISBN=0-8133-2054-2|lingua=en}} |

||

* {{cita libro|autore=Scarisbrick, J. J|titolo=Henry VIII|città=Londra|editore=The Folio Society|anno=2004|lingua=en}} |

* {{cita libro|autore=Scarisbrick, J. J|titolo=Henry VIII|città=Londra|editore=The Folio Society|anno=2004|lingua=en}} |

||

* {{cita libro|autore=Setton, Kenneth M|titolo=The Papacy and the Levant (1204–1571)|volume=Vol. 3| |

* {{cita libro|autore=Setton, Kenneth M|titolo=The Papacy and the Levant (1204–1571)|volume=Vol. 3|collana=The sixteenth century to the reign of Julius III|città=Filadelfia|editore=The American Philosophical Society|anno=1984|ISBN=0-87169-161-2|lingua=en}} |

||

== Altri progetti == |

== Altri progetti == |

||

Versione delle 21:23, 24 mar 2016

| Guerra d'Italia del 1542-1546 parte delle Guerre d'Italia | |

|---|---|

| |

| Data | 1542 - 1546 |

| Luogo | Italia, Francia, Spagna, Inghilterra e Paesi Bassi |

| Esito | Senza alcuna conclusione pratica |

| Schieramenti | |

| Comandanti | |

| Voci di guerre presenti su Wikipedia | |

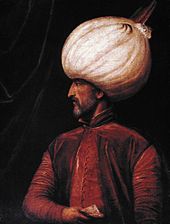

La guerra d'Italia del 1542–46 fu uno dei conflitti finali delle guerre d'Italia, che vide Francesco I di Francia e Solimano il Magnifico dell'Impero ottomano combattere uniti contro Carlo V ed Enrico VIII d'Inghilterra. Il corso della guerra vide una vasta serie di combattimenti in Italia, Francia e nei Paesi Bassi, oltre che tentativi di invasioni di Spagna e Inghilterra. Il conflitto risultò inconcludente e rovinosamente costoso per i principali paesi in lotta.

La guerra nacque dal fallimento della tregua di Nizza, che concluse la guerra d'Italia del 1535, che tentò di risolvere il lungo conflitto tra Carlo e Francesco, in particolare sulle loro richieste divergenti rispetto al Ducato di Milano. Avendo trovato un pretesto adeguato, Francesco, nel 1542, dichiarò, ancora una volta guerra contro il suo nemico perpetuo. Gli scontri iniziarono subito nei Paesi Bassi e l'anno successivo vide l'alleanza franco-ottomana attaccare con l'assedio di Nizza, nonché una serie di manovre in nord Italia che culminarono nella sanguinosa battaglia di Ceresole. Carlo ed Enrico, poi, procedettero ad invadere la Francia, ma il lungo assedio di Boulogne e quello di Saint Dizier impedirono un'offensiva decisiva contro i francesi.

Carlo venne a patti con Francesco col trattato di Crépy alla fine del 1544, ma la morte del figlio minore di Francesco, Carlo II d'Orléans, la cui proposta di matrimonio con un parente dell'imperatore fu la pietra angolare del trattato, rimise tutto in discussione meno di un anno dopo. Enrico, lasciato solo ma non volendo lasciare Boulogne ai francesi, continuò a combattere fino al 1546, quando il trattato di Ardres ristabilì la pace tra Francia e Inghilterra. Le morti di Francesco e di Enrico, nei primi mesi del 1547, lasciarono la risoluzione delle guerre d'Italia ai loro successori.

Antefatto

La tregua di Nizza, che aveva concluso la guerra d'Italia del 1535-1538, aveva dato minime risoluzioni al lungo conflitto tra il Sacro Romano Imperatore e il Re di Francia; anche se le ostilità erano finite con un'intesa prudente, nessuno dei due monarchi era soddisfatto dell'esito della guerra. Francesco continuò a nutrire il desiderio di riavere il Ducato di Milano, sul quale rivendicava una pretesa dinastica, Carlo, da parte sua, insisteva sul fatto che Francesco si adeguasse finalmente ai termini del trattato di Madrid, al quale era stato costretto il re di Francia durante la sua prigionia in Spagna dopo la Guerra d'Italia del 1521-1526.[1] Altre rivendicazioni contrastanti di vari territori - Carlo della Borgogna e Francesco di Napoli e delle Fiandre - rimasero motivi di contesa.

I negoziati tra le due potenze proseguirono tra il 1538 e il 1539. Nel 1539, Francesco invitò Carlo - che stava fronteggiando la una ribellione nei Paesi Bassi - a viaggiare attraverso la Francia per far ritorno in Spagna.[2] Carlo accettò e fu riccamente ricevuto, ma mentre era disposto a discutere di questioni religiose con il suo ospite - essendo in atto la Riforma protestante - tergiversò sulla questione delle differenze politiche, e nessuna decisione era stata presa al momento di lasciare il suolo francese.[3]

Nel marzo del 1540, Carlo propose di risolvere la questione facendo sposare Maria di Spagna con il figlio minore di Francesco, Carlo II d'Orléans; i due avrebbero poi ereditare i Paesi Bassi, il Ducato di Borgogna e la contea di Charolais dopo la morte dell'imperatore.[4] Francesco, nel frattempo, avrebbe dovuto rinunciare alle sue pretese sui ducati di Milano e di Savoia e ratificare i trattati di Madrid e Cambrai, e unirsi in alleanza con Carlo.[5] Francesco, considerando la perdita di Milano un prezzo troppo alto da pagare per il futuro possesso dei Paesi Bassi non disposto a ratificare i trattati, in ogni caso fece la sua offerta, il 24 aprile, accettato di cedere Milano in cambio della ricezione immediata dei Paesi Bassi.[6] I negoziati continuarono per settimane, senza fare progressi, e vennero abbandonati nel giugno 1540.[7]

Francesco presto cominciò a raccogliere nuovi alleati alla sua causa. Guglielmo di Jülich-Kleve-Berg, che era stato impegnato nelle guerre di Gheldria, una disputa con Carlo per la successione nella contea di Gheldria, suggellò la sua alleanza con Francesco, sposando la nipote del re di Francia, Giovanna III di Navarra.[8] Francesco cercò un'alleanza con la Lega di Smalcalda, ma la Lega esitò; dal 1542, i restanti potenziali alleati francesi nel nord della Germania avevano raggiunto intese con l'imperatore.[9] Gli sforzi francesi verso oriente furono più proficui, portando ad un rinnovo dell'alleanza franco-ottomana. Solimano il Magnifico dell'Impero ottomano, cercò di distrarre Carlo dai progressi ottomani in Ungheria, incoraggiando la rottura franco-imperiale.[10]

Il 4 luglio 1541, tuttavia, l'ambasciatore francese alla corte ottomana, Antonio Rincon, venne ucciso dalle truppe imperiali mentre stava viaggiando nei pressi di Pavia.[11] In risposta alle proteste di Francesco, Carlo negò ogni responsabilità, promettendo di condurre un'inchiesta con l'assistenza del Papa; egli aveva dei piani per una campagna in Nord Africa e non voleva avere altri combattimenti in Europa.[12]

Entro la fine di settembre 1541, Carlo era a Maiorca per preparare un attacco di Algeri; Francesco che considerava un gesto impolitico attaccare un cristiano che stava combattendo i musulmani, promise di non dichiarare guerra finché l'imperatore era occupato nella campagna.[13] La spedizione imperiale fu del tutto infruttuosa; temporali dispersero la flotta di invasione subito dopo lo sbarco iniziale e Carlo tornò in Spagna con il resto delle sue truppe entro novembre.[14] L'8 marzo 1542, il nuovo ambasciatore francese, Antoine Escalin des Aimars, tornò da Costantinopoli con promesse di aiuti da parte degli ottomani contro Carlo.[13] Francesco dichiarò guerra il 12 luglio enumerando diversi affronti subiti; fra questi l'assassinio di Rincon, che egli proclamò "una ferita così grande, così detestabile e così strana in chi porta il titolo e la qualità del principe, che non può essere in alcun modo perdonata, subita o sopportata".[15]

Mosse iniziali verso il trattato di Venlo

I francesi lanciarono subito un'offensiva su due fronti contro Carlo. Nel nord, il duca di Orléans attaccò il Lussemburgo, catturando in breve la città, nel sud, un esercito più numeroso comandato da Claude d'Annebault e dal figlio maggiore di Francesco, il Delfino Enrico, assediò senza successo la città di Perpignano nel nord della Spagna.[16] Francesco era nel frattempo a La Rochelle, per sedare una rivolta causata dal malcontento popolare, con una proposta di riforma fiscale della gabella.[17]

A questo punto, i rapporti tra Francesco ed Enrico VIII stavano crollando. Enrico - già irritato dal rifiuto francese di pagare i vari tributi, che gli erano dovuti sotto i termini degli ultimi trattati - doveva fronteggiare il potenziale dell'interferenza francese in Scozia, dove era impigliato nel bel mezzo di un tentativo di far sposare suo figlio con Maria Stuarda, che si sarebbe sviluppato in guerra aperta detta del "Brutale corteggiamento".[18] Aveva intenzione di iniziare una guerra contro Francesco nell'estate del 1543, ma negoziare un trattato in tal senso con l'imperatore si rivelava difficile; dal momento che Enrico era, agli occhi di Carlo, uno scismatico, l'imperatore non poteva promettere di difenderlo contro gli attacchi, né firmare qualsiasi trattato che si riferiva a lui come capo della Chiesa - entrambi punti su cui insisteva Enrico.[19] Le trattative proseguirono per settimane e, infine, l'11 febbraio 1543, Enrico e Carlo firmarono un trattato di alleanza offensiva, impegnandosi a invadere la Francia entro due anni.[20] Nel maggio 1543, Enrico inviò a Francesco un ultimatum, minacciando l'inizio della guerra entro venti giorni, e il 22 giugno, finalmente dichiarato guerra.[21]

Le ostilità divamparono in tutta la Francia settentrionale. Su ordine di Enrico, Sir John Wallop attraversò la Manica a Calais con un esercito di 5 000 uomini, da utilizzare nella difesa dei Paesi Bassi.[22] I francesi, sotto Antonio di Borbone-Vendôme, conquistarono Lillers in aprile; da giugno, d'Annebault aveva preso Landrecies.[23] Guglielmo di Jülich-Kleve-Berg entrò apertamente in guerra a fianco di Francesco, invadendo il Brabante, e la lotta iniziò nell'Artois e nell'Hainaut.[18] Francesco fermò il suo esercito vicino Rheims senza alcuna spiegazione logica; nel frattempo, Carlo attaccava Guglielmo di Jülich-Kleve-Berg, invadendo il Ducato di Jülich e conquistando Düren.[24]

Preoccupato per la sorte del suo alleato, Francesco ordinò al duca di Orléans e d'Annebault di attaccare il Lussemburgo, che avevano preso il 10 settembre, ma era troppo tardi per Guglielmo, che aveva già ceduto il 7 settembre, firmando il trattato di Venlo con Carlo.[25] Secondo i termini del trattato, Guglielmo dovette concedere la signoria del Ducato di Gheldria e della Contea di Zutphen a Carlo, e aiutarlo a sopprimere la Riforma.[26] Carlo ora avanzava per assediare Landrecies, in cerca di battaglia con Francesco, ma, dopo un breve assedio, Francesco si ritirò a Saint-Quentin il 4 novembre, lasciando l'imperatore libero di marciare a nord e conquistare Cambrai.[27]

Nizza e Lombardia

Nel frattempo sul Mediterraneo erano in corso altre azioni. Nel mese di aprile 1543, il Sultano aveva posto la flotta di Hayreddin Barbarossa a disposizione del re di Francia. Barbarossa lasciò i Dardanelli con più di un centinaio di galee e fece razzie lungo la rotta fino alle coste italiane, giungendo a luglio a Marsiglia dove venne accolto da François de Bourbon, conte di Enghien, comandante della flotta francese.[28] Il 6 agosto le flotte congiunte franco-ottomana giunsero nel porto di Nizza e sbarcarono le truppe a Villefranche; seguì l'assedio della città.[29] Nizza cadde il 22 agosto, anche se la cittadella resistette fino a quando venne revocato l'assedio, l'8 settembre.[30]

Barbarossa era a quel punto era in passivo; il 6 settembre, minacciò di partire se non gli fossero stati dati finanziamenti per rifornire la sua flotta.[31] In risposta, Francesco ordinò che la città di Tolone — fatta eccezione per i "capofamiglia" — venisse evacuata, e che la città fosse data al Barbarossa, per essere utilizzata come base per la sua armata di 30 000 uomini per i successivi otto mesi.[32] Eppure Francesco, sempre più imbarazzato dalla presenza ottomana, era disposto ad aiutare Barbarossa a riconquistare Tunisi, in modo che la flotta ottomana, accompagnata da cinque galee francesi al comando di Antoine Escalin des Aimars, si mise in navigazione verso Costantinopoli nel maggio 1544, saccheggiando le coste della Campania lungo la rotta.[33]

In Piemonte, nel frattempo, si era creata una situazione di stallo tra i francesi, comandati da Guigues Guiffrey e l'esercito imperiale al comando di Alfonso III d'Avalos; d'Avalos avevano catturato la fortezza di Carignano, e i francesi l'avevano assediata sperando di costringere l'esercito imperiale ad una battaglia decisiva. Durante l'inverno del 1543-1544, Francesco rafforzò in modo significativo il suo esercito, mettendo Enghien al comando. D'Avalos, anche notevolmente rafforzato, avanzò per alleviare gli sforzi di Carignano e l'11 aprile 1544 , Enghien e d'Avalos si affrontarono in una delle poche battaglie campali del periodo a Ceresole. Anche se i francesi furono vittoriosi, l'invasione della Francia messa in atto da Carlo ed Enrico, costrinse Francesco a richiamare gran parte del suo esercito piemontese, lasciando Enghien senza le truppe di cui aveva bisogno per prendere Milano. La vittoria di d'Avalos, su un esercito mercenario italiano al servizio dei francesi alla battaglia di Serravalle ai primi di giugno 1544, portò alla fine le campagne in Italia.

Invasione della Francia

Il 31 dicembre 1543, Enrico e Carlo avevano firmato un trattato impegnandosi a invadere la Francia in prima persona dal 20 giugno 1544, ognuno fornendo un esercito di non meno di 35 000 fanti e 7 000 cavalieri.[34] Contro queste forze Francesco poté radunare circa 70 000 uomini richiamandoli dai vari eserciti.[35] La campagna, però non poteva iniziare fino a quando Enrico e Carlo non avevano risolto i loro conflitti personali con la Scozia e principi tedeschi, rispettivamente.[36] Il 15 maggio, Enrico venne informato da Edward Seymour, I duca di Somerset, che, dopo le sue incursioni, la Scozia non era più in grado di minacciarlo; egli allora cominciò a fare i preparativi per una campagna personale in Francia, contro il parere del suo Consiglio e dell'Imperatore, il quale pensava che la sua presenza sarebbe stata un ostacolo.[37] Carlo aveva nel frattempo raggiunto un'intesa con i principi della Dieta di Spira, e i principi elettori di Sassonia e Brandeburgo avevano accettato di unirsi alla sua invasione della Francia.[38]

Dal maggio 1544, due eserciti imperiali si concentravano per invadere la Francia: uno, al comando di Ferrante Gonzaga, viceré di Sicilia, a nord del Lussemburgo e l'altro, al comando dello stesso Carlo, nel Palatinato.[36] Il 25 maggio, Gonzaga conquistò il Lussemburgo e marciò verso Commercy e Ligny, emanando un proclama con il quale si diceva che l'imperatore era venuto a rovesciare "un tiranno alleato dei turchi".[39] L'8 luglio, Gonzaga Saint Dizier; Carlo, con il secondo esercito, si uni presto a lui.[40]

Enrico, nel frattempo, aveva inviato un esercito di circa 40 000 uomini a Calais sotto il comando congiunto di Thomas Howard, III duca di Norfolk e Charles Brandon, I duca di Suffolk.[41] Mentre Enrico continuava a discutere con l'imperatore sugli obiettivi della campagna e sulla sua presenza in Francia, questo imponente esercito si muoveva lentamente e senza meta in territorio francese.[42] Infine, Enrico decise che l'esercito doveva essere diviso. Norfolk, ordinò di assediare Ardres o Montreuil, avanzando verso quest'ultimo, ma non fu in grado di montare un assedio efficace, lamentandosi delle forniture inadeguate e della scarsa organizzazione.[43] A Suffolk fu ordinato di attaccare Boulogne; il 14 luglio, Enrico attraversò a Calais e si mosse per raggiungere Suffolk.[44] L'assedio di Boulogne ebbe inizio il 19 luglio - nonostante le proteste dell'Imperatore, che insisteva sul fatto che Enrico avrebbe dovuto avanzare verso Parigi.[45]

Carlo stesso, d'altra parte, era ancora in ritardo a Saint-Dizier, la città, fortificata da Girolamo Marini e difesa da Luigi IV di Bueil, conte di Sancerre, che continuava a resistere contro il massiccio esercito imperiale.[46] Il 24 luglio, Carlo conquistò Vitry-le-François, da cui le forze francesi avevano disturbato le sue linee di rifornimento, infine, l'8 agosto, i difensori di Saint-Dizier, a corto di rifornimenti, vennero a condizioni.[47] Il 17 agosto i francesi capitolarono permettendo così all'imperatore di lasciare la città con le bandiere al vento, la loro resistenza, per quarantuno giorni, aveva interrotto l'offensiva imperiale.[48] Alcuni dei consiglieri di Carlo suggerirono il ritiro, ma questi non era disposto a perdere la faccia e continuò a muoversi verso Châlons, anche se l'esercito imperiale era impedito ad avanzare nel Marne da una forza francese in attesa a Jâlons.[49] Le truppe imperiali avanzarono rapidamente attraverso la provincia dello Champagne, conquistando Épernay, Châtillon-sur-Marne, Château-Thierry e Soissons.[50]

I francesi non fecero alcun tentativo di intercettare Carlo. Le truppe sotto Jacques de Montgomery, saccheggiarono Lagny-sur-Marne, i cui cittadini si erano presumibilmente ribellati, ma non venne fatto alcun tentativo per affrontare l'esercito imperiale in avanzata.[51] Parigi fu presa dal panico, anche se Francesco insistette sul fatto che la popolazione non aveva nulla da temere.[52] Carlo, infine fermò la sua avanzata e tornò indietro l'11 settembre.[53] Enrico, nel frattempo, diresse personalmente l'assedio di Boulogne e la città cadde all'inizio di settembre, a seguito di una breccia creata nelle mura del castello l'11 settembre.[54] I difensori, alla fine si arresero alcuni giorni dopo.[55]

Trattato di Crépy

Charles, a corto di fondi e con la necessità di affrontare la crescente inquietudine religiosa in Germania, chiese ad Enrico di continuare la sua invasione o di permettergli di fare una pace separata.[56] Enrico ricevette la lettera dell'imperatore, quando Carlo aveva già concluso un trattato con Francesco (trattato di Crépy) che era stato firmato dai rappresentanti dei due monarchi a Crépy-en-Laonnais in Piccardia il 18 settembre 1544.[57] Il trattato era stato promosso alla corte francese, dalla sorella dell'Imperatore, Eleonora d'Asburgo e dall'amante di Francesco, Anne de Pisseleu d'Heilly. Secondo i suoi termini, Francesco e Carlo avrebbero dovuto abbandonare ogni loro rivendicazione conflittuale e ripristinare lo status quo del 1538; l'Imperatore avrebbe abbandonato la sua pretesa sul Ducato di Borgogna e il re di Francia avrebbe fatto lo stesso con il Regno di Napoli, oltre che alla rinuncia a rivendicare ogni supremazia su Fiandra e Artois.[58] Il duca di Orléans avrebbe sposato la figlia di Carlo, Maria o sua nipote Anna, la scelta doveva essere fatta da Carlo. Nel primo caso, la sposa avrebbe ricevuto i Paesi Bassi e la Franca Contea in dote, nel secondo, il Ducato di Milano. Francesco, nel frattempo, aveva concesso i ducati di Borbone, Châtellerault e Angoulême a suo figlio, e avrebbe anche abbandonato le sue pretese sui territori del Ducato di Savoia, tra cui il Piemonte e la Savoia stessa. Infine, Francesco avrebbe aiutato Carlo contro gli ottomani, ma non ufficialmente, anche contro gli eretici nei suoi domini.[59] Venne firmato anche un secondo accordo segreto, secondo il quale Francesco avrebbe aiutato Carlo nella riforma della chiesa, indicendo un Concilio ecumenico, e con la soppressione del protestantesimo, con la forza se necessario.[60]

Il trattato fu mal ricevuto dal Delfino di Francia, il quale riteneva che suo fratello fosse stato favorito su di lui, e da Enrico VIII, che credette che Carlo lo avesse tradito, ma anche dal sultano ottomano.[61] Francesco avrebbe voluto soddisfare alcune delle condizioni, ma la morte del duca di Orléans, nel 1545, reso controverso il trattato.[62]

Boulogne e l'Inghilterra

Il conflitto tra Francesco ed Enrico andò avanti. L'esercito del Delfino avanzò verso Montreuil, costringendo Norfolk a togliere l'assedio; Enrico tornò in Inghilterra alla fine di settembre del 1544, ordinando a Norfolk e Suffolk di difendere Boulogne.[63] I due duchi disobbedirono all'ordine ricevuto e ritirarono il grosso dell'esercito inglese a Calais, lasciando circa 4 000 uomini a difendere la città conquistata.[64] L'esercito inglese, in inferiorità numerica, era ora intrappolato a Calais; il Delfino, lasciato incontrastato, concentrò i suoi sforzi assediando Boulogne.[65] Il 9 ottobre, un assalto francese riuscì quasi a riconquistare la città, ma venne ricacciato indietro quando le truppe prematuramente si dedicarono ai saccheggi.[66] Colloqui di pace vennero tentati a Calais senza esito, in quanto Enrico rifiutò di prendere in considerazione la restituzione di Boulogne, e insistette affinché Francesco ponesse fine al suo appoggio agli scozzesi.[67] Carlo, che era stato nominato come mediatore tra Francesco ed Enrico, era invece entrato nelle sue dispute con il re inglese.[68]

Francesco era ora avviato un più impegnativo tentativo di forzare l'attacco ad Enrico, invadendo la stessa Inghilterra. Per questa impresa aveva assemblato un esercito, di più di 30 000 uomini, in Normandia, e una flotta di circa 400 navi a Le Havre, tutto sotto il comando di Claude d'Annebault.[69] Il 31 maggio 1545, una spedizione francese sbarcò in Scozia.[70] Ai primi di luglio, gli inglesi sotto John Dudley, visconte Lisle, attaccarono la flotta francese, ma ebbero scarso successo a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Tuttavia, i francesi andarono incontro ad una serie di incidenti: la nave ammiraglia di d'Annebault andò in fiamme, e la seconda si arenò.[71] Infine, lasciando Le Havre il 16 luglio, l'imponente flotta francese entrò nel Solent il 19 luglio e impegnò brevemente la flotta inglese, senza alcun effetto apparente. La principale vittima della schermaglia, la Mary Rose, affondò accidentalmente.[72] I francesi sbarcarono sull'Isola di Wight il 21 luglio, e di nuovo a Seaford il 25 luglio, ma queste operazioni abortirono e la flotta francese flotta tornò presto a bloccare Boulogne.[73] D'Annebault fece una sortita finale vicino Beachy Head, il 15 agosto, ma si ritirò in porto dopo una breve scaramuccia.[74]

Trattato di Ardres

Nel settembre 1545, la guerra era in una situazione di stallo virtuale, da entrambi i lati, in quanto i contendenti erano a corto di fondi e di truppe, avendo invano cercato aiuto presso i protestanti tedeschi.[75] Enrico, Francesco e Carlo avevano tentato ampie manovre diplomatiche per sbloccare la situazione, ma nessuno dei tre aveva fiducia negli altri, e questo portò a scarsi effetti pratici.[76] Nel gennaio 1546, Enrico inviò il conte di Hertford a Calais, apparentemente per preparare un'offensiva, che non riuscì a concretizzarsi.[77]

Francesco non poteva permettersi di riprendere una guerra su larga scala, e Enrico era preoccupato solo per la sorte di Boulogne. I negoziati tra le due parti ripresero il 6 maggio.[78] Il 7 giugno1546, venne firmato il trattato di Ardres - anche noto come trattato di Camp - fra Claude d'Annebault, Pierre Ramon e Guillaume Bochetel per conto di Francesco, e John Dudley, William Paget e Nicholas Wotton per conto di Enrico.[79] Secondo i suoi termini, Enrico avrebbe mantenuto Boulogne fino al 1554, per poi cederla in cambio di due milioni di écu, nel frattempo, nessuna delle due parti avrebbe costruito fortificazioni nella regione, e Francesco avrebbe ripreso il pagamento dei tributi ad Enrico. Dopo aver sentito la somma richiesta per Boulogne, l'ambasciatore imperiale disse ad Enrico che la città sarebbe rimasta in mani inglesi in modo permanente.[80]

Durante i negoziati del trattato, due mediatori protestanti, Hans Bruno di Metz e Johannes Sturm, erano preoccupati del fatto che la guerra di Enrico in Scozia era un ostacolo. L'articolo XVI del trattato faceva della Scozia una parte della nuova pace, ed Enrico promise di non attaccare gli scozzesi se non ci fosse stato un nuovo motivo.[81] Questo diede alla Scozia una tregua nella guerra del brutale corteggiamento, ma i combattimenti sarebbero ricominciati 18 mesi più tardi.[82]

Conseguenze

Disastrosa dal punto di vista finanziario, la guerra era stata il più costoso conflitto sia per Francesco che per Enrico.[83] In Inghilterra, la necessità di fondi portò alle condizioni che Elton descrisse "un onere di imposte senza precedenti", così come allo svilimento sistematico del conio.[84] Francesco impose una serie di nuove tasse e istituì diverse riforme finanziarie.[85] Non era, dunque, in grado di assistere i protestanti tedeschi, che erano ora impegnati nella guerra di Smalcalda contro l'imperatore; per il momento qualsiasi aiuto francese doveva essere rimandato e Carlo aveva già avuto la sua vittoria alla battaglia di Mühlberg.[86] Per quanto riguarda Solimano, la conclusione della tregua di Adrianopoli nel 1547 costituì una battuta d'arresto temporanea nella sua lotta contro gli Asburgo.[87]

Enrico VIII morì il 28 gennaio 1547 e il 31 marzo morì anche Francesco.[88] I successori di Enrico continuarono ad essere coinvolti in Scozia. Quando, nel 1548, l'attrito con gli scozzesi portò alla ripresa delle ostilità intorno a Boulogne, decisero di evitare una guerra su due fronti restituendo la città con quattro anni d'anticipo, nel 1550.[89] Le cause della guerra, soprattutto le rivendicazioni dinastiche contestate in Italia, rimasero irrisolte fino a quando la pace di Cateau-Cambrésis concluse la Guerra italiana del 1551-1559 e sei decenni di conflitti.

Note

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 385–387.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 389–391.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 391–393. Knecht scrisse che "l'itinerario dell'imperatore da Loches verso nord evidentemente era stato ideato per mostrargli le principali realizzazioni artistiche del regno [di Francesco] .... nessuna spesa era stata risparmiata per rendere il suo soggiorno indimenticabile" (Knecht, Renaissance Warrior, 392).

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 394. La proposta specificava, tuttavia, che i territori sarebbero tornati agli Asburgo se Maria fosse morta senza figli. Vennero considerati diversi altri matrimoni tra Asburgo e Valois, in particolare quello tra il figlio di Carlo, Filippo e Giovanna III di Navarra.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 394. Knecht, citando Brandi, definisce la proposta di alleanza "una lega in difesa della cristianità" (Knecht, Renaissance Warrior, 394).

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 394–395.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 395. Il fallimento dei negoziati portò alla caduta di Anne de Montmorency, che era stato il loro principale sostenitore; per maggiori dettagli, vedere Knecht, Renaissance Warrior, 395–397.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 396.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 478. Fra gli altri fattori, i protestanti tedeschi erano critici nei confronti del trattamento riservato in Francia agli ugonotti.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 478–479.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 479. Venne ucciso anche Cesare Fregoso, un diplomatico al servizio della Francia, in viaggio verso la Repubblica di Venezia.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 479. Francesco richiese personalmente l'intervento del Papa.

- ^ a b Knecht, Renaissance Warrior, 479.

- ^ Arnold, Renaissance at War, 144–145; Knecht, Renaissance Warrior, 479. Le truppe imperiali abbandonarono i loro cavalli -quelli che non erano stati costretti a mangiare - ed i loro cannoni durante la ritirata.

- ^ Blockmans, Emperor Charles V, 72; Knecht, Renaissance Warrior, 479–480.

- ^ Black, European Warfare, 80; Blockmans, Emperor Charles V, 72; Knecht, Renaissance Warrior, 480.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 480. For more details of the gabelle revolt, see Knecht, Renaissance Warrior, 480–483.

- ^ a b Knecht, Renaissance Warrior, 486.

- ^ Scarisbrick, Henry VIII, 388–389. La questione di stile regale venne finalmente risolta facendo riferimento a Enrico come "Difensore della Fede, ecc" nei documenti finali.

- ^ Blockmans, Emperor Charles V, 72; Knecht, Renaissance Warrior, 486; Scarisbrick, Henry VIII, 388–389.

- ^ Blockmans, Emperor Charles V, 72; Knecht, Renaissance Warrior, 486; Scarisbrick, Henry VIII, 389. Elton argues that the only explanation for this move is that Henry believed his Scottish entanglements to be concluded (Elton, England Under the Tudors, 194).

- ^ Scarisbrick, Henry VIII, 389.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 486–487.

- ^ Black, European Warfare, 80; Knecht, Renaissance Warrior, 487.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 487. La resa di Guglielmo rese inutile il suo matrimonio con Giovanna III di Navarra, e venne annullato nel 1545.

- ^ Blockmans and Prevenier, Promised Lands, 232; Hughes, Early Modern Germany, 57.

- ^ Black, European Warfare, 80; Blockmans, Emperor Charles V, 72; Knecht, Renaissance Warrior, 487.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 487.

- ^ Arnold, Renaissance at War, 180; Knecht, Renaissance Warrior, 487–488.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 488–489.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 489.

- ^ Arnold, Renaissance at War, 180; Blockmans, Emperor Charles V, 72–73; Knecht, Renaissance Warrior, 489. Gli ottomani aprirono una moschea, ricavandola dalla cattedrale della città, e un mercato degli schiavi stupendo gli osservatori europei — che rimasro invece, favorevolmente impressionati dalla rigida disciplina delle truppe ottomane.

- ^ Crowley, Empires of the Sea, 75–79; Knecht, Renaissance Warrior, 489; Setton, Papacy and the Levant, 472–473. Knecht dà come data di partenza della flotta il 23 maggio, mentre Setton cita il 26 maggio. Setton rileva inoltre che il Sultano, disse all'ambasciatore francese: "avevate promesso di pagare per i rifornimenti della flotta" (Setton, Papacy and the Levant, 473).

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 490; Scarisbrick, Henry VIII, 389.

- ^ Il numero costituì un record per quel secolo; vedere John A. Lynn, "Recalculating French Army Growth during the Grand Siêcle, 1610–1715", in Rogers, Military Revolution, 117–148.

- ^ a b Knecht, Renaissance Warrior, 490.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 490; Scarisbrick, Henry VIII, 393–394.

- ^ Blockmans, Emperor Charles V, 73; Knecht, Renaissance Warrior, 490. Francesco tentò di inviare un'ambasciata alla dieta, ma gli venne negato un salvacondotto; Knecht scrive che il suo araldo "è stato rimandato a casa dopo che gli era stato detto che meritava di essere impiccato" (Knecht, Renaissance Warrior, 490).

- ^ Blockmans, Emperor Charles V, 73; Knecht, Renaissance Warrior, 490–491.

- ^ Black, European Warfare, 81; Blockmans, Emperor Charles V, 73; Knecht, Renaissance Warrior, 491.

- ^ Black, European Warfare, 81; Knecht, Renaissance Warrior, 491; Scarisbrick, Henry VIII, 394.

- ^ Scarisbrick, Henry VIII, 394. Scarisbrick racconta che Norfolk aveva scritto al Concilio Privato che "si sarebbe aspettato di sapere, prima di allora, dove sarebbe dovuto andare" (Scarisbrick, Henry VIII, 394).

- ^ Black, European Warfare, 81; Knecht, Renaissance Warrior, 491; Scarisbrick, Henry VIII, 394–395.

- ^ Elton, England Under the Tudors, 195; Knecht, Renaissance Warrior, 491; Scarisbrick, Henry VIII, 395. Enrico non era in grado di andare a cavallo, e venne portato con una lettiga. Elton osserva che "a cinquantaquattro anni Enrico era in realtà un vecchio" (Elton, England Under the Tudors, 195).

- ^ Arnold, Renaissance at War, 180; Black, European Warfare, 81; Knecht, Renaissance Warrior, 491; Scarisbrick, Henry VIII, 395.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 491. Knecht osserva che Marini è stato "uno dei migliori ingegneri militari del suo tempo" (Knecht, Renaissance Warrior, 491).

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 491.

- ^ Arnold, Renaissance at War, 180; Knecht, Renaissance Warrior, 491.

- ^ Blockmans, Emperor Charles V, 73; Knecht, Renaissance Warrior, 491–492.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 492.

- ^ Blockmans, Emperor Charles V, 73; Knecht, Renaissance Warrior, 492.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 492–493.

- ^ Blockmans, Emperor Charles V, 73; Knecht, Renaissance Warrior, 493.

- ^ Scarisbrick, Henry VIII, 395. Enrico, apparentemente, apprezzò molto il procedere dell'assedio.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 493; Phillips, "Testing the 'Mystery'", 47; Scarisbrick, Henry VIII, 395.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 493.

- ^ Blockmans, Emperor Charles V, 74; Knecht, Renaissance Warrior, 493.

- ^ Armstrong, Emperor Charles V, 28.

- ^ Armstrong, Emperor Charles V, 28–29; Blockmans, Emperor Charles V, 74; Knecht, Renaissance Warrior, 493. Carlo avrebbe fatto la scelta della sposa entro quattro mesi dal trattato.

- ^ Blockmans, Emperor Charles V, 74; Knecht, Renaissance Warrior, 493. Blockmans osserva che Francesco era impegnato a fornire 10 000 fanti e 400 cavalieri a Carlo per una lotta comune contro i protestanti.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 493–494; Scarisbrick, Henry VIII, 396. Knecht, citando Rozet, Lembey, e Charriere, osserva che il Sultano "avrebbe quasi voluto impalare l'ambasciatore francese" (Knecht, Renaissance Warrior, 494).

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 494.

- ^ Scarisbrick, Henry VIII, 395–396.

- ^ Phillips, "Testing the 'Mystery'", 47; Scarisbrick, Henry VIII, 396–397.

- ^ Elton, England Under the Tudors, 195; Phillips, "Testing the 'Mystery'", 47, 51–52; Scarisbrick, Henry VIII, 397.

- ^ Arnold, Renaissance at War, 180; Phillips, "Testing the 'Mystery'", 48–50.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 501; Scarisbrick, Henry VIII, 397–398.

- ^ Scarisbrick, Henry VIII, 398–399.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 502; Phillips, "Testing the 'Mystery'", 50–51. Anche se d'Annebault portava il titolo di "ammiraglio", non aveva alcuna esperienza di guerra navale.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 501–502.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 502.

- ^ Elton, England Under the Tudors, 195; Knecht, Renaissance Warrior, 502; Scarisbrick, Henry VIII, 401.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 502; Scarisbrick, Henry VIII, 401–402.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 502.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 502–503; Scarisbrick, Henry VIII, 399–400.

- ^ Scarisbrick, Henry VIII, 404–407.

- ^ Scarisbrick, Henry VIII, 408.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 503; Scarisbrick, Henry VIII, 408.

- ^ Gairdner and Brodie, Letters & Papers, 507–9.

- ^ Scarisbrick, Henry VIII, 409.

- ^ Elton, England Under the Tudors, 195; Gairdner and Brodie, Letters & Papers, 508; Knecht, Renaissance Warrior, 503; Phillips, "Testing the 'Mystery'", 52; Scarisbrick, Henry VIII, 409.

- ^ Merriman, Rough Wooings, 163, 195–201.

- ^ Elton, England Under the Tudors, 195; Knecht, Renaissance Warrior, 503. Lo sforzo bellico inglese era costato quasi due milioni di sterline. Francesco aveva bisogno di più di due milioni di scudi solo per la sua marina, e avrebbe dovuto spendere quasi 250 000 scudi all'anno in nuove fortificazioni.

- ^ Elton, England Under the Tudors, 195.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 504–507.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 517–518. Knecht scrive che "nel mese di novembre [1546], Annebault dichiarò che l'alleanza imperiale doveva essere preservata a tutti i costi, indipendentemente dai protestanti. Nel gennaio 1547, però, la situazione militare era diventata così inquietante per i protestanti che Francesco vide la necessità per rafforzare la loro difesa" (Knecht, Renaissance Warrior, 518).

- ^ Kinross, Ottoman Centuries, 234–235.

- ^ Knecht, Renaissance Warrior, 541–542; Phillips, "Testing the 'Mystery'", 52.

- ^ Phillips, "Testing the 'Mystery'", 52.

Bibliografia

- (EN) Armstrong, Edward, The Emperor Charles V, Volume 2, Londra, Macmillan and Co., 1902, ISBN non esistente.

- (EN) Arnold, Thomas F, The Renaissance at War. Smithsonian History of Warfare, a cura di John Keegan, New York, Smithsonian Books / Collins, 2006, ISBN 0-06-089195-5.

- (EN) Jeremy Black, Dynasty Forged by Fire, collana MHQ: The Quarterly Journal of Military History 18, no. 3, 2006, ISBN non esistente, ISSN 1040-5992.

- (EN) European Warfare, 1494–1660. Warfare and History, edited by Jeremy Black, Londra, Routledge, 2002, ISBN 0-415-27532-6.

- (EN) Wim Blockmans, Emperor Charles V, 1500–1558, New York, Oxford University Press, 2002, ISBN 0-340-73110-9.

- (EN) Blockmans, Wim e Walter Prevenier, The Promised Lands: The Low Countries Under Burgundian Rule, 1369–1530, a cura di Edward Peters, collana The Middle Ages Series, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1999, ISBN 0-8122-1382-3.

- (EN) Crowley, Roger, Empires of the Sea: The Siege of Malta, the Battle of Lepanto, and the Contest for the Center of the World, New York, Random House, 2008.

- (EN) Elton, G. R, England Under the Tudors. A History of England, edited by Felipe Fernández-Armesto, Londra, The Folio Society, 1997.

- (EN) Gairdner, James and R. H. Brodie, eds, Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII, Vol. 21, parte 1, Londra, 1908, ISBN non esistente.

- (EN) Hall, Bert S, Weapons and Warfare in Renaissance Europe: Gunpowder, Technology, and Tactics, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1997, ISBN 0-8018-5531-4.

- (EN) Hughes, Michael, Early Modern Germany, 1477–1806, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1992, ISBN 0-8122-1427-7.

- (EN) John Balfour, III barone Kinross, The Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire, New York, HarperCollins, 1977, ISBN 0-688-08093-6.

- (EN) Robert Knecht, Renaissance Warrior and Patron: The Reign of Francis I, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, ISBN 0-521-57885-X.

- (EN) Mallett, Michael and Christine Shaw, The Italian Wars, 1494-1559: War, State and Society in Early Modern Europe, Harlow, Pearson Education Limited, 2012, ISBN 978-0-582-05758-6.

- (EN) Merriman, Marcus, The Rough Wooings: Mary Queen of Scots, 1542–1551, East Linton, Tuckwell Press, 2000, ISBN 1-86232-090-X.

- (EN) Charles Oman, A History of the Art of War in the Sixteenth Century, Londra, Methuen & Co, 1937, ISBN non esistente.

- (EN) Phillips, Charles, Alan Axelrod, Encyclopedia of Wars, New York, Facts on File, 2005, ISBN 0-8160-2851-6.

- (EN) Phillips, Gervase, Testing the "Mystery of the English", collana MHQ: The Quarterly Journal of Military History 19, no. 3, 2007, ISSN 1040-5992.

- (EN) Rogers, Clifford J., The Military Revolution Debate: Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, Boulder, Westview Press, 1995, ISBN 0-8133-2054-2.

- (EN) Scarisbrick, J. J, Henry VIII, Londra, The Folio Society, 2004.

- (EN) Setton, Kenneth M, The Papacy and the Levant (1204–1571), collana The sixteenth century to the reign of Julius III, Vol. 3, Filadelfia, The American Philosophical Society, 1984, ISBN 0-87169-161-2.

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su guerra d'Italia del 1542-1546

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su guerra d'Italia del 1542-1546