Pandosia (Lucania)

| Pandosia | |

|---|---|

| |

| Civiltà | Greci Romani |

| Utilizzo | Colonia greca e città romana |

| Epoca | VIII secolo a.C. - 81 a.C. (Greco-romani) |

| Localizzazione | |

| Stato | |

| Comune | Tursi |

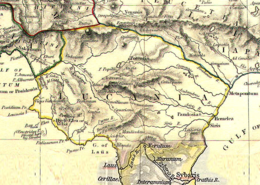

| Mappa di localizzazione | |

| |

Pandosia (Πανδοσία in greco, Pandosia in latino) fu un'antica città della Magna Grecia lucana[1], situata nei pressi dell'attuale Anglona, frazione di Tursi.

Geografia[modifica | modifica wikitesto]

Era al centro di importanti traffici commerciali ed in una posizione predominante e strategica, dominava infatti le valli del fiume Agri e del Sinni, a quel tempo navigabili[2], la piana della Conca d'Oro e tutta la campagna sottostante. Dalla cima del colle si può inoltre ammirare il panorama circostante che va dal mar Ionio fino al golfo di Taranto e tutti i paesi della costa e quelli limitrofi fino alle vette del Parco nazionale del Pollino.

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Pandosia, che confinava con Eraclea, è considerata la più antica città pagana della Siritide. Fonti discordanti spesso la confondono con Pandosia Bruzia. Strabone afferma che fu fondata degli Enotri e che la tennero a loro reggia[3] non specificando a quale Pandosia si riferisse, ma affermando una certa vicinanza a Cosenza facendo così intuire a Pandosia Bruzia, altri studi invece attribuisco la reggia a Pandosia lucana[4], prima del 1000 a.C.. La città fu molto ricca e importante grazie alla fertilità del terreno e alla posizione strategica, infatti, i due grossi fiumi lucani, l'Agri e il Sinni, a quel tempo navigabili[2] e l'antica via Herculea che da Eraclea risaliva per più di 60 km la valle dell'Agri fino alla città romana di Grumentum, agevolarono le comunicazioni e quindi una rapida espansione della città[5].

L'antichissima città di Pandosia è passata alla storia per eventi bellici combattuti nei pressi delle sue mura. L'Antonini[6] basandosi su passi della Genealogia di Ferecide di Atene e su passi della Storia antica di Roma di Dionigi di Alicarnasso, ipotizza che Pandosia fu fondata da Enotro, uno dei 23 figli di Licaone, molti secoli prima di Roma, e che lo stesso signoreggiò su tutta l'orientale parte della Lucania. Da alcune monete si può supporre che Pandosia fosse confederata con Crotone, quando questa stringeva lega con Sibari e Metaponto[7]. Alcune monete di genere incuso, riportano su un verso il simbolo di Pandosia (una giovinetta, la ninfa che dava il nome alla città) e sull'opposto quello di Crotone (un giovinetto che indicava il fiume Crati), fanno supporre ad un'alleanza tra le due città[8].

Nell'inverno del 331 - 330 a.C. il re epirota Alessandro il Molosso, venne sconfitto ed ucciso dai Lucani, sulle rive del fiume Acheronte (probabilmente l'attuale fiume Agri, chiamato Acheros[9] anche Aciris o Akiris)[10][11][12]. Quest'ultimo è un altro evento controverso, difatti Plinio il Vecchio attribuisce l'evento a Pandosia lucana, invece Strabone fa intuire Pandosia bruzia. Il Romanelli basandosi sulle fonti antiche, afferma con certezza che la battaglia sia avvenuta nei pressi di Pandosia lucana[9].

Leggiamo di seguito quanto ci narra Tito Livio[13]:

«Trovandosi il re non molto discosto dalla città di Pandosia, vicino ai confini dei Bruzi e dei Lucani, si pose su tre monticelli alquanto, l'uno dall'altro divisi e lontani, per scorrere quindi in qual parte volesse delle terre dei nemici; aveva intorno a sé per sua guardia un duecento lucani sbanditi, come persone fedelissime, ma di quella sorte di uomini, che hanno, come avviene, la fede insieme con la fortuna mutabile. Avendo le continue piogge, allagato tutto il piano, diviso l'esercito posto in tre parti, in guisa che l'una all'altra non poteva porgere aiuto, due di quelle bande poste sopra i colli, le quali erano senza la persona del re, furono oppresse e rotte dalla subita venuta ad assalto dei nemici, i quali poi tutti si volsero all'assedio del re, e mandarono alcuni messaggi ai lucani loro sbanditi, i quali avendo pattuito di essere restituiti alla patria, promisero di dar loro nelle mani il re vivo o morto. Ma egli con una compagnia di uomini scelti fece un'ardita impresa che urtando si mise a passare, combattendo, fra mezzo dei nemici; ed ammazzò il capitano dei lucani, che d'appresso lo aveva assaltato; ed avendo raccolto i suoi dalla fuga, tra essi ristretto, giunse al fiume, il quale mostrava qual fosse il cammino con le fresche ruine del ponte, che la furia delle acque aveva menato via. Il qual fiume, passandolo la gente senza sapere il certo guado, un soldato stanco ed affamato, quasi rimbrottandolo e rimproverandogli il suo abominevole nome, disse: Dirittamente sei chiamato Acheronte. La qual parola, posciacché pervenne alle orecchie del re, incontamente lo fece ricordare del suo destino, e stare alquanto sospeso e dubbio, se si doveva mettere a passare. Allora, Sotimo, un ministro dei paggi del re, lo domandò che stesse a badare e l'ammonì che i lucani cercavano d'ingannarlo; i quali poiché il re vide da lungi venire alla sua volta, in uno stuolo trasse fuori la spada ed urtando il cavallo, si mise arditamente per mezzo del fiume per passare; è già uscito dalle profondità delle acque, era giunto nel guado sicuro, quando uno sbandito lucano lo passò dell'un canto all'altro con un dardo. Onde essendo caduto, fu poi trasportato il corpo esanime dalle onde, con la medesima asta insino alle poste dei nemici, ove ei fu crudelmente lacerato, perché tagliato pel mezzo, ne andarono una parte a Cosenza, e l'altra serbarono per straziarla; la quale mentre era percossa da sassi e dardi per scherno, una donna mescolandosi con la turba, che fuori di ogni modo della umana rabbia incrudeliva, pregò che alquanto si fermassero, e piangendo disse: Che aveva il marito ed i figliuoli nelle mani dei nemici e che sperava con quel corpo del re, così straziato come gli era, poterli ricomprare. Questa fu la fine dello strazio; e quel tanto che vi avanzò dei membri fu seppellito in Cosenza, per cura di una sola donna, e le ossa furono rimandate a Metaponto ai nemici; e quindi poi riportate nell'Epiro a Cleopatra sua donna, e ad Olimpiade sua sorella; delle quali l'una fu madre e l'altra sorella di Alessandro Magno»

Nel 280 a.C., in località Conca d'Oro, sotto le mura della città di Pandosia[1], si svolse la battaglia di Eraclea tra le legioni del console romano Publio Valerio Levino e l'esercito di Pirro, venuto dall'Epiro in appoggio ai Tarentini, la battaglia fu vinta da Pirro, ma ad un prezzo altissimo, 4.000 vittime epirote e 7.000 romane[14]. Sempre su questo territorio si sono svolte, nel 214 a.C. le operazioni militari di Annibale durante la seconda guerra punica.

La città sarebbe stata distrutta durante le guerre sociali da Silla[15] o da Lucio Papirio attorno all'81 a.C.[16], nello stesso periodo in cui fu distrutta Grumentum. Sulle rovine di Pandosia, nei primi secoli della cristianità, tra VII-VIII secolo, nacque la città di Anglona.

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ a b A.S. Mazzocchi, pag. 104.

- ^ a b C.D. Fonseca, pp. 239 e 277.

- ^ come afferma Strabone «Pandosiam fuisse aliquando regia Oenotrorium» e riportato in Geografica, ed. Amsteleadam, 1707, lib. VI

- ^ Il Progresso delle scienze, delle lettere e delle artiAnno IX - Volume XXV, Tip. Flautina, Napoli, 1840, pag. 39, su books.google.com. URL consultato il 25 aprile 2009.

- ^ R.J. Buck, pp. 70-86.

- ^ G. Antonini, pp. 46-49.

- ^ R. Bruno, pp. 12-13.

- ^ E. Mirri, pag. 17.

- ^ a b D. Romanelli, pag. 264-266.

- ^ Salvatore Di Gregorio, Anglona e Tursi, su basilicata.cc. URL consultato il 15 gennaio 2009 (archiviato dall'url originale il 29 novembre 2005).

- ^ Questo evento è alquanto controverso. Aristotele afferma che la Pandosia in questione fosse a circa 6 ore di cavallo dal mare. L'attuale Anglona dista circa 22 km dal mar Ionio, sapendo che l'andatura a cavallo è di circa 5 km/h, possiamo dire che questa affermazione sia verificata. Tito Livio (Tito Livio, ab Urbe condita, VIII, 24) afferma anche che ci sia un fiume denominato Acheronte, individuato nell'attuale fiume Agri. Fa anche riferimento a 3 monticelli, sui quali si sarebbero accampate le truppe del molosso successivamente divise dalla incessante pioggia e lo straripare del fiume, consentendo ai lucani di poter attaccare una per volta i tre accampamenti. I monticelli sono individuabili in Cucuzzuta, Sitigliana, e Tufinella da (E. Mirri, pag. 44). Da Strabone (Strabone, Geographia, 6.1.5) si apprende anche una certa vicinanza a Cosenza. Quest'ultima affermazione è poco plausibile, poiché Cosenza dista poco più di 100 km da Anglona, che con i mezzi dell'epoca erano interi giorni di viaggio, questo fa presumere ad un'altra città con lo stesso nome, forse Pandosia Bruzia, individuata con una certa approssimazione nell'attuale comune di Castrolibero.

- ^ Plinio il Vecchio, nel suo Naturalis Historia, III, 98, fa riferimento alla Pandosia di Lucania, come luogo in cui perse la vita Alessandro I detto il Molosso: «et Pandosiam Lucanorum urbem fuisse Theopompus, in qua Alexander Epirotes occubuerit».

- ^ G. Racioppi, pp. 235-236.

- ^ Plutarco, Vita di Pirro, 17.

- ^ R. Bruno, pp. 14-15.

- ^ Nicola Crispino, Pandosia, cenni storici, su tursi.info. URL consultato il 15 gennaio 2009 (archiviato dall'url originale l'8 luglio 2008).

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Fonti primarie[modifica | modifica wikitesto]

- Tito Livio, Ab Urbe Condita, libro VIII, 24.

- Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, libro III, 97 e 98.

- Plutarco, Vita di Pirro, 17.

- Strabone, Geografia, Amsteleadam, 1707, libro VI.

Fonti secondarie[modifica | modifica wikitesto]

- G. Antonini, La Lucania, Napoli, 1797.

- Rocco Bruno, Storia di Tursi, Ginosa, Tip. Policarpo, 1977, ristampa nel 1989.

- R.J. Buck, The via Herculia, in "Papers of the British School at Rome" XXXIX, 1971.

- Salvatore Di Gregorio, Anglona e Tursi, 1999.

- Cosimo Damiano Fonseca, Le vie dell'acqua in Calabria e Basilicata, Catanzaro, 1995.

- E. Cantarella, G. Guidorizzi, Corso di Storia dalle origini a Giulio Cesare, Milano, Einaudi, 1992.

- Nicola Leoni, Della Magna Grecia e delle tre Calabrie, 1845.

- Alessio Simmaco Mazzocchi, Commentario sulle Tavole Eracleensi, Napoli, 1754.

- E. Mirri, Origini e vicende di Anglona arcaica e romana, Bari, 1973.

- Antonio Nigro, Memoria tipografica ed istorica sulla città di Tursi e sull'antica Pandosia di Eraclea oggi Anglona, Napoli, Tip. Miranda, 1851.

- Giacomo Racioppi, Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, vol 1 e vol 2, Roma, Ermanno Loescher, 1889.

- Domenico Romanelli, Antica topografia istorica del regno di Napoli, Napoli, Stamperia Reale, 1815.