Paolo Orsi: differenze tra le versioni

| Riga 65: | Riga 65: | ||

Fu tra i fondatori della [[Società Italiana di Archeologia]] nel [[1909]]. Nel [[1920]] fondò, con [[Umberto Zanotti Bianco]], la "Società Magna Grecia" destinata a raccogliere fondi per gli scavi, e grazie ai quali poté scoprire un tempio ionico a Hipponion ed esplorare una necropoli a Torre Galli. Nel [[1931]], Orsi e Zanotti Bianco fondarono la [[rivista]] «[[Archivio storico per la Calabria e la Lucania]]». |

Fu tra i fondatori della [[Società Italiana di Archeologia]] nel [[1909]]. Nel [[1920]] fondò, con [[Umberto Zanotti Bianco]], la "Società Magna Grecia" destinata a raccogliere fondi per gli scavi, e grazie ai quali poté scoprire un tempio ionico a Hipponion ed esplorare una necropoli a Torre Galli. Nel [[1931]], Orsi e Zanotti Bianco fondarono la [[rivista]] «[[Archivio storico per la Calabria e la Lucania]]». |

||

[[File:Taccuino Orsi 2.JPG|left|thumb|Taccuino di lavoro N. 149 di Paolo Orsi, datato 1º giugno 1931 (scavi di [[Sant'Angelo Muxaro]])]] |

[[File:Taccuino Orsi 2.JPG|left|thumb|Taccuino di lavoro N. 149 di Paolo Orsi, datato 1º giugno 1931 (scavi di [[Sant'Angelo Muxaro]])]] |

||

Nel 1907 a seguito del regio decreto che istituiva le Soprintendenze ebbe formalizzata la nomina a Soprintendente per la Sicilia Orientale con sede a Siracusa e competente per le attuali province di |

Nel 1907 a seguito del regio decreto che istituiva le Soprintendenze ebbe formalizzata la nomina a Soprintendente per la Sicilia Orientale con sede a Siracusa e competente per le attuali province di Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania e dal 1915 anche Messina. L'incarico fu reiterato nel [[1923]]: con Regio Decreto gli venne affidata la direzione della Sovrintendenza alle antichità di Siracusa. Mantenne il doppio incarico anche in Calabria fino alla nomina di un nuovo Soprintendente per la Calabria nel [[1924]], indi si concentrò nell'attività in [[Sicilia]], rifiutando anche la nomina ad una cattedra universitaria. Sempre nel [[1924]] fu nominato, su proposta di [[Ettore Tolomei]]<ref>Eugenio Maria Beranger, [http://www.museocivico.rovereto.tn.it/UploadDocs/19433_AttiOrsi_167_187_min.pdf ''La figura di Paolo Orsi nel carteggio esistente nel fondo Presidenza dei ministri conservato presso l'Archivio centrale dello Stato''], in ''Annali dei musei civici di Rovereto. Scienze naturali'', Suppl. 6 (1990/91) pp. 167-188; in particolare, cfr. pp. 176-177.</ref>, senatore del [[regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]]<ref name="Scheda senatore">{{Cita web|url=https://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/0d34b26a3e30df47c125711400382a24/523552a0cb926e9a4125646f005dfcdb?OpenDocument|titolo=Scheda senatore ORSI Paolo|sito=notes9.senato.it|accesso=2019-06-02}}</ref> adoperandosi in favore dell'archeologia e della ricerca di fondi. |

||

[[File:Cimitero di San Marco 02.jpg|miniatura|Tomba di Paolo Orsi, fra quelle di altri uomini illustri di Rovereto]] |

[[File:Cimitero di San Marco 02.jpg|miniatura|Tomba di Paolo Orsi, fra quelle di altri uomini illustri di Rovereto]] |

||

Scrisse oltre 300 lavori di fondamentale importanza, che lo portarono a vincere il ''Gran Premio di Archeologia dell'[[Accademia dei Lincei]]''. La sua bibliografia fu ricca di opere e di temi, dalla preistoria all'età medievale, con grande attenzione alla Sicilia Orientale e alla Calabria, oltreché al territorio di Rovereto, delle Alpi e dell'Alto Adige. |

Scrisse oltre 300 lavori di fondamentale importanza, che lo portarono a vincere il ''Gran Premio di Archeologia dell'[[Accademia dei Lincei]]''. La sua bibliografia fu ricca di opere e di temi, dalla preistoria all'età medievale, con grande attenzione alla Sicilia Orientale e alla Calabria, oltreché al territorio di Rovereto, delle Alpi e dell'Alto Adige. |

||

Versione delle 16:12, 1 mag 2022

| Paolo Orsi | |

|---|---|

| |

| Senatore del Regno d'Italia | |

| Legislatura | dalla XXVII (nomina 18 settembre 1924) |

| Tipo nomina | 18 |

| Dati generali | |

| Titolo di studio | Laurea in Lettere |

| Professione | Archeologo |

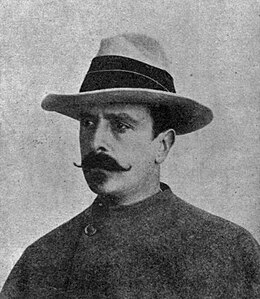

Pietro Paolo Giorgio Orsi (Rovereto, 17 ottobre 1859 – Rovereto, 8 novembre 1935) è stato un archeologo italiano. Si dedicò prevalentemente all'esplorazione e all'illustrazione archeologica della Calabria e, soprattutto, della Sicilia.

Biografia e carriera

La formazione

Nacque a Rovereto, città al tempo facente parte dell'Impero austro-ungarico, e questo favorì i suoi legami culturali con la Mitteleuropa. Fratello di Osvaldo, tra il 1869 e il 1877 frequentò l'Imperial Regio Ginnasio di Rovereto. Nel 1875, ancora sedicenne, come assistente di archeologia ed entomologia, diviene socio del Museo Civico della sua città, mentre nel 1880 diverrà conservatore per la Sezione Archeologica e Numismatica, carica mantenuta sino alla sua morte.

Nel 1877 intraprese gli studi umanistici presso l'Università di Padova, alla Facoltà di Lettere. Fra il 1878 e il 1879 si trasferì a Vienna per seguire corsi di storia antica e archeologia. Nel 1881 frequenta anche il corso di paleontologia all'Università di Roma, seguendo le lezioni di Luigi Pigorini. Nel 1882 si laurea in lettere a Padova.Nel 1884 chiede e ottiene la cittadinanza italiana

Le sue prime ricerche

Le sue prime ricerche si svolsero tra il 1881 e il 1883 nella sua terra d'origine, luogo che aveva esplorato in precedenza annotando sui suoi taccuini i punti di interesse. Eseguì degli scavi presso il Colombo a Mori, la Busa dell'Adamo a Lizzana e Castel Tierno nel Trentino, i cui risultati furono pubblicati nel 1878.

Dopo un breve periodo di insegnamento al liceo di Alatri in provincia di Roma, entrò nella direzione generale delle antichità e delle belle arti di Roma e, tra il 1885 e il 1888, alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

I lavori in Sicilia e in Calabria

Non avendo superato il concorso per la cattedra di archeologia all'Università di Roma, rimase nei ruoli della pubblica amministrazione, vincendo poi il concorso di ispettore di III classe degli scavi e dei Musei a Siracusa, dove venne inviato nel 1888 sotto la direzione dell'ormai anziano Francesco Saverio Cavallari. Qui, il territorio era sostanzialmente inesplorato e Orsi, forte delle esperienze acquisite, iniziò le sue indagini archeologiche fin dal 1889. Si dedicò allo studio della preistoria con attenzione ai luoghi e alle origini dei Sicani, dei Siculi e degli Itali nonché ai centri dell'età del Bronzo, fra cui Thapsos, e delle colonie greche, quali Naxos e Megara Hyblaea sulle quali uscì una sua monografia nel 1890 edita dalla Reale Accademia dei Lincei. Nello stesso anno eseguì delle ricerche in Calabria, in particolare a Locri, affiancando il direttore dell'Istituto Germanico di Roma Eugene Petersen.

Nel 1891 subentrò al Cavallari nella direzione del Museo archeologico di Siracusa, dove si dedicò ad ampliare le sale e a incrementare le collezioni, oltre che all'inventario dei materiali posseduti.

Nel lavoro sui monti Iblei e la relativa valle che porta al mare, nel ragusano, scoprì (assieme al suo assistente Biagio Pace) templi, necropoli, mura, palazzi, monete presso Pantalica, Melilli, Stentinello, Castelluccio, Plemmirio, Cozzo Pantano, Thapsos, Branco Grande e Cassibile. Proseguì inoltre lo studio di Megara Hyblaea e le ricerche a Naxos. Esplorò quindi i vari complessi catacombali e le chiese bizantine, cristiane e giudaiche, fornendo una particolare interpretazione dell'architettura della Basilica di San Foca di Priolo. Nel 1896 avviò lo scavo di Camarina, nel 1889 avviò le indagini su Akrai, identificando Eloro, indi riportò alla luce l'antica città di Casmene. Si interessò anche di Terravecchia presso Grammichele (1890) e Ibla (1892).

Fu Commissario del Museo Nazionale di Napoli per un breve periodo (1900 - 1901), lasciando però un'impronta indelebile. Infatti, gettò le basi per il riordinamento globale dell'Istituto (realizzato poi dal successivo direttore Ettore Pais), individuando dieci grandi raccolte di materiali. Proseguì quindi le ricerche su Camarina, poi Gela, pubblicando relativi saggi fra il 1904 e il 1906. Individuò il centro indigeno di Monte San Mauro a Caltagirone, quindi compì ulteriori scavi su Monte Bubbonia a Mazzarino, presso Centuripe e Licodia Eubea.

Nel 1907 ricevette l'incarico di organizzare la Soprintendenza alle antichità della Calabria con sede a Reggio Calabria nonché contribuì alla nascita del grande Museo Nazionale della Magna Grecia; in particolare, lavorò a Reggio, a Locri, a Crotone, a Sibari, a San Giorgio Morgeto e a Rosarno, dove continuò lo studio sulla Magna Grecia. Scoprì città, un tempio ionico, antiche mura e i siti di Medma, Krimisa e Kaulon. Scavò per diversi anni a Monteleone di Calabria (l'attuale Vibo Valentia). Nel 1908 individuò il Persephoreion a Locri, dove eseguì ulteriori indagini nei dintorni. Promosse anche l'apertura di un locale museo civico nel 1914. Tra il 1917 e il 1921 scavò a Megara Hyblaea e in quegli anni identificò Morgantina.

Fu tra i fondatori della Società Italiana di Archeologia nel 1909. Nel 1920 fondò, con Umberto Zanotti Bianco, la "Società Magna Grecia" destinata a raccogliere fondi per gli scavi, e grazie ai quali poté scoprire un tempio ionico a Hipponion ed esplorare una necropoli a Torre Galli. Nel 1931, Orsi e Zanotti Bianco fondarono la rivista «Archivio storico per la Calabria e la Lucania».

Nel 1907 a seguito del regio decreto che istituiva le Soprintendenze ebbe formalizzata la nomina a Soprintendente per la Sicilia Orientale con sede a Siracusa e competente per le attuali province di Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania e dal 1915 anche Messina. L'incarico fu reiterato nel 1923: con Regio Decreto gli venne affidata la direzione della Sovrintendenza alle antichità di Siracusa. Mantenne il doppio incarico anche in Calabria fino alla nomina di un nuovo Soprintendente per la Calabria nel 1924, indi si concentrò nell'attività in Sicilia, rifiutando anche la nomina ad una cattedra universitaria. Sempre nel 1924 fu nominato, su proposta di Ettore Tolomei[1], senatore del Regno d'Italia[2] adoperandosi in favore dell'archeologia e della ricerca di fondi.

Scrisse oltre 300 lavori di fondamentale importanza, che lo portarono a vincere il Gran Premio di Archeologia dell'Accademia dei Lincei. La sua bibliografia fu ricca di opere e di temi, dalla preistoria all'età medievale, con grande attenzione alla Sicilia Orientale e alla Calabria, oltreché al territorio di Rovereto, delle Alpi e dell'Alto Adige.

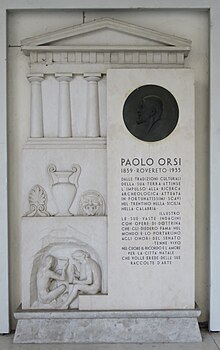

Restò anche dopo il pensionamento a lavorare a Siracusa, per l'ordinamento del museo aretuseo che oggi porta il suo nome, fin quando, nel 1932, l'incarico alla Sovrintendenza passò a Giuseppe Cultrera. Lasciò Siracusa nell'autunno del 1934, per tornare a Rovereto dove morì l'8 novembre del 1935.

In suo onore e ricordo

Fu socio dell'Accademia nazionale dei Lincei[3]. A lui è dedicata l'annuale Rassegna del cinema archeologico che si svolge, dal 1990, presso il Museo Civico di Rovereto.

Il Museo archeologico di Siracusa, a lui intitolato, e il Museo archeologico nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria, contengono tra l'altro una grandissima quantità di reperti risalenti a un periodo che va dalla preistoria sino al periodo greco, provenienti da ritrovamenti di tutto il territorio della Sicilia e della Calabria.

Per descrivere la figura di Paolo Orsi, possiamo riportare quanto scrisse di lui, un anno dopo la sua morte, l'amico marchese Enrico Gagliardi, anch'egli archeologo, che ospitò Orsi nei suoi soggiorni a Monteleone di Calabria (oggi Vibo Valentia):

«Rivedo il maestro: alta, solida la persona, la nobile testa eretta, la fronte spaziosa, pochi capelli lisci modellavano il cranio, la barbetta grigia, il portamento rigido, quasi militare, lo avrebbero fatto scambiare per un ufficiale; ma un solco profondo sulla fronte e lo sguardo penetrante ben rilevavano in lui l'uomo di studio e di scienza, abituato al diuturno travaglio del pensiero. Il parlare lento, misurato, chiaro, traduceva subito il carattere dell'uomo, diritto e preciso, che attraverso il lavoro senza indugi e senza stanchezza, vedeva netta la meta.

La sua vita austera, d'una semplicità francescana, che rifuggiva dagli onori e da ogni teatrale popolarità, gli ha permesso di operare in silenzio in luoghi disagiati. Dovunque Egli è passato, ha lasciato un'orma profonda; perché niente sfuggiva al suo sguardo, alla sua acuta osservazione; i suoi studi si concentravano subito in limpide e fondamentali pubblicazioni che hanno illustrato intere regioni e periodi oscurissimi, mai prima di lui tentati, e da lui fatti rivivere e resi eloquenti dopo millenni di silenzio.»

Elenco degli scavi e delle scoperte

- 1881-1883 - Colombo a Mori, la Busa dell'Adamo e Castel Tierno nel Trentino;

- 1889 - Akrai e Eloro

- 1890 - Terravecchia di Grammichele

- 1892 - Ibla

- 1893 - Naxos

- 1896 - Camarina

- 1899-1903 - Camarina

- 1900-1905 - Gela

- 1902 - Licodia Eubea

- 1903-1905 - Monte San Mauro (Caltagirone)

- 1905 - Branco Grande

- 1904-1906 - Monte Bubbonia (Mazzarino)

- 1906-1908 - Camarina (necropoli di Passo Marinaro)

- 1908 - Locri (Persephoreion)

- 1910 - Crotone

- 1910-1915 - Messina

- 1912 - Identificazione di Hipponion e Medma (Calabria)

- 1913-1915 - Kaulonia

- 1916-1917 - Catania

- 1917-1921 - Megara Hyblaea

- 1928 - Lipari, necropoli di contrada Diana

- 1928-1930 - Monte Casale (Casmene)

- 1929 - Piazza Armerina

- 1930 - Leontinoi

- 1931-1932 - Sant'Angelo Muxaro

Onorificenze

Note

- ^ Eugenio Maria Beranger, La figura di Paolo Orsi nel carteggio esistente nel fondo Presidenza dei ministri conservato presso l'Archivio centrale dello Stato, in Annali dei musei civici di Rovereto. Scienze naturali, Suppl. 6 (1990/91) pp. 167-188; in particolare, cfr. pp. 176-177.

- ^ a b c d e f g h i j k l Scheda senatore ORSI Paolo, su notes9.senato.it. URL consultato il 2 giugno 2019.

- ^ Órsi, Paolo, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

Bibliografia

- AA.VV., Atti del Convegno "Paolo Orsi e l'archeologia del '900", Rovereto, 12-13 maggio 1990, Supplemento agli Annali del Museo Civico di Rovereto, Vol. VI, Anno 1990.

- ORSI, Paolo, in Enciclopedia Italiana, I appendice, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1938. URL consultato il 20 ottobre 2013.

- Irene Calloud, ORSI, Paolo (Pietro Paolo Giorgio), in Dizionario biografico degli italiani, LXXIX volume, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2013. URL consultato il 20 ottobre 2013.

- Barbara Maurina (a cura di), Orsi, Halbherr, Gerola. L'archeologia italiana nel Mediterraneo, Catalogo della mostra, curata da Barbara Maurina e Franco Finotti, tenutasi a Rovereto (TN), Palazzo Alberti, 2 ottobre 2009 – 30 giugno 2010, Osiride edizioni, Rovereto (TN), 2010.

- Vincenzo La Rosa, "Paolo Orsi: una storia accademica", Archivio Storico per la Sicilia Orientale, LXXIV (1978) pp. 465-571.

- Umberto Zanotti Bianco, Paolo Orsi, Pubblicazione a cura dell'Accademia roveretana degli Agiati e del Comune di Rovereto, Rovereto (TN), 1950.

- Giovanni Di Stefano, Paolo Orsi, Cava d’Ispica e il paesaggio siciliano, Utopia Edizioni, Ragusa, 1996.

- Paolo Enrico Arias, Quattro archeologi del nostro secolo: Paolo Orsi, Biagio Pace, Alessandro Della Seta, Ranuccio Bianchi-Bandinelli, Giardini Editori e Stampatori, Pisa, 1976.

- Vincenzo La Rosa (a cura di), L'archeologia italiana nel Mediterraneo fino alla Seconda Guerra Mondiale, Atti del Convegno-Studi tenutosi a Catania, 4-5 novembre 1985, presso il Centro di Studi per l'Archeologia Greca (CNR-Sezione di Catania), Edizioni del CNR, Catania, 1986.

- Maria Amalia Mastelloni, Orsi e Libertini nelle Eolie e gli inizi della ricerca archeologica, in Archeologia in Sicilia fra le due Guerre, R. Panvini, A.M. Sammito edd., AttiConv. Studi, Modica 5-7 .06.2014, Modica 2017, pp. 209-233; http://enteliceoconvitto.it/ahm/archivum18-19.pdf

Voci correlate

- Museo Nazionale della Magna Grecia

- Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi

- Stefano Bottari

- Sebastiano Agati

- Monte Bubbonia

- Archeologia

Altri progetti

Wikisource contiene una pagina dedicata a Paolo Orsi

Wikisource contiene una pagina dedicata a Paolo Orsi Wikiquote contiene citazioni di o su Paolo Orsi

Wikiquote contiene citazioni di o su Paolo Orsi Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Paolo Orsi

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Paolo Orsi

Collegamenti esterni

- Órsi, Paolo, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- (EN) Paolo Orsi, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- (DE) Paolo Orsi (XML), in Dizionario biografico austriaco 1815-1950.

- Paolo Orsi, su accademiadellescienze.it, Accademia delle Scienze di Torino.

- (EN) Opere di Paolo Orsi, su Open Library, Internet Archive.

- (FR) Pubblicazioni di Paolo Orsi, su Persée, Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

- ORSI Paolo, su Senatori d'Italia, Senato della Repubblica.

- Il popolo della Valle della Signora, su archeosiracusa.wordpress.com.

- P. Orsi, Locri Epizefiri. Resoconto della terza campagna di scavi locresi (aprile-giugno 1908), I, Bollettino d'Arte, 11, 1909.

- P. Orsi, Locri Epizefiri. Resoconto della terza campagna di scavi locresi (aprile-giugno 1908), II, Bollettino d'Arte, 12, 1909.

- P. Orsi, S. Maria de Tridetti in Calabria, Bollettino d'Arte, 2, 1914.

- Paolo Orsi e Federico Halbherr

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 12405539 · ISNI (EN) 0000 0000 8076 3710 · SBN CFIV067236 · BAV 495/115640 · LCCN (EN) n88660174 · GND (DE) 117147427 · BNF (FR) cb12464554n (data) · CONOR.SI (SL) 177249123 |

|---|

- Senatori della XXVII legislatura del Regno d'Italia

- Archeologi italiani

- Italiani del XIX secolo

- Italiani del XX secolo

- Nati nel 1859

- Morti nel 1935

- Nati il 17 ottobre

- Morti l'8 novembre

- Nati a Rovereto

- Morti a Rovereto

- Accademici dei Lincei

- Museo archeologico regionale Paolo Orsi

- Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria

- Studenti dell'Università degli Studi di Padova

- Persone legate all'Accademia Roveretana degli Agiati