Paraceratherium: differenze tra le versioni

Aggiunta "Descrizione" |

Nessun oggetto della modifica |

||

| Riga 56: | Riga 56: | ||

La [[tassonomia]] del genere e delle specie all'interno di esso ha una storia lunga e complicata. Sono stati nominati diversi generi di indricotheridi oligocenici, come ''Baluchitherium'', ''Indricotherium'' e ''Pristinotherium'', ma non esistono esemplari completi, il che rende difficile il confronto e la classificazione. La maggior parte degli scienziati moderni considera questi generi come [[Sinonimo (tassonomia)|sinonimi junior]] di ''Paraceratherium'' e si pensa che contengano le seguenti specie; ''P. bugtiense'', ''P. transouralicum'', ''P. huangheense'' e ''P. linxiaense''. La specie più conosciuta è ''P. transouralicum'', quindi la maggior parte delle ricostruzioni del genere si basano su questa specie. Le differenze tra ''P. bugtiense'' e ''P. transouralicum'' potrebbero essere dovute al [[dimorfismo sessuale]], che li renderebbe la stessa specie. |

La [[tassonomia]] del genere e delle specie all'interno di esso ha una storia lunga e complicata. Sono stati nominati diversi generi di indricotheridi oligocenici, come ''Baluchitherium'', ''Indricotherium'' e ''Pristinotherium'', ma non esistono esemplari completi, il che rende difficile il confronto e la classificazione. La maggior parte degli scienziati moderni considera questi generi come [[Sinonimo (tassonomia)|sinonimi junior]] di ''Paraceratherium'' e si pensa che contengano le seguenti specie; ''P. bugtiense'', ''P. transouralicum'', ''P. huangheense'' e ''P. linxiaense''. La specie più conosciuta è ''P. transouralicum'', quindi la maggior parte delle ricostruzioni del genere si basano su questa specie. Le differenze tra ''P. bugtiense'' e ''P. transouralicum'' potrebbero essere dovute al [[dimorfismo sessuale]], che li renderebbe la stessa specie. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | ''Paraceratherium'' rappresenta uno dei più grandi mammiferi terrestri conosciuti che siano mai esistiti, ma le sue dimensioni esatte non sono ancora chiare a causa della mancanza di esemplari completi.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> La lunghezza totale del corpo è stata stimata a 8,7 metri da Granger e Gregory, nel 1936, e 7,4 metri dalla paleontologa sovietica Vera Gromova, nel 1959, sebbene la prima stima sia oggi considerata esagerata. Il peso di ''Paraceratherium'' era simile a quello di alcuni [[Proboscidea|proboscidati]] estinti, il cui scheletro completo più grande conosciuto appartiene al [[Mammuthus trogontherii|mammut delle steppe]] (''Mammuthus trogontherii'').<ref name="Fortelius"/><ref name=probos_mass>{{Cita pubblicazione | cognome1 = Larramendi | nome1 = A. | anno = 2016 | titolo = Shoulder height, body mass and shape of proboscideans | rivista = Acta Palaeontologica Polonica | volume = 61 | doi = 10.4202/app.00136.2014 | s2cid = 2092950 | url = https://www.app.pan.pl/archive/published/app61/app001362014.pdf | archive-url = https://web.archive.org/web/20160824042509/http://www.app.pan.pl/archive/published/app61/app001362014.pdf | archive-date = 24 agosto 2016 | urlmorto = no }}</ref> Nonostante la sua massa più o meno equivalente, ''Paraceratherium'' era comunque più alto di qualsiasi proboscidato.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> La sua altezza al garrese è stata stimata a 5,25 metri da Granger e Gregory, e 4,8 metri dal paleontologo americano [[Gregory S. Paul]], nel 1997.<ref name="GSP 1997">{{Cita pubblicazione | cognome = Paul | nome = G. S. | titolo = Dinosaur models: The good, the bad, and using them to estimate the mass of dinosaurs | rivista = Dinofest International Proceedings | pp = 129–142 | url = http://gspauldino.com/Models.pdf | anno = 1997 | accesso = 3 gennaio 2015 | archive-url = https://web.archive.org/web/20160304084114/http://gspauldino.com/Models.pdf | archive-date = 4 marzo 2016 | urlmorto = no }}</ref> Per il collo è stata stimata una lunghezza di 2-2,5 metri dai paleontologi Michael P. Taylor e Mathew J. Wedel, nel 2013.<ref name=Taylor&Wedel2013>{{Cita pubblicazione |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Le prime stime sul peso di questi animali, furono stimate a 30 tonnellate. Tuttavia queste stime sono oggi considerate esagerate; è più probabile che il peso massimo dell'animale si aggirasse tra le 15 e le 20 tonnellate, per una media di 11 tonnellate. Questi calcoli si basano principalmente sui fossili di ''P. transouralicum'' essendo la specie nota da resti più completi.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Queste stime si basano sulla misurazione di cranio, denti e ossa degli arti, ma gli elementi ossei noti sono rappresentati da individui di diverse dimensioni, quindi tutte le ricostruzioni scheletriche sono estrapolazioni composite, risultanti in diversi intervalli di peso.<ref name="Fortelius">{{Cita pubblicazione | doi = 10.1111/j.1096-3642.1993.tb02560.x| titolo = The largest land mammal ever imagined| rivista = Zoological Journal of the Linnean Society| volume = 108| pp = 85–101| anno = 1993| cognome1 = Fortelius | nome1 = M. | cognome2 = Kappelman | nome2 = J. }}</ref><ref>{{cita pubblicazione | doi = 10.4202/app.2011.0067 | titolo=Estimating body mass from the astragalus in mammals | rivista=Acta Palaeontologica Polonica | data=2012 | pp= 259–265| cognome=T. | nome=Tsubamoto| s2cid=54686160 }}</ref> |

||

| ⚫ | Non ci sono indicazioni sul colore e sulla struttura della pelle dell'animale non essendoci impronte delle pelle o mummie. La maggior parte delle ricostruzioni mostrano l'animale con una pelle spessa, piegata, grigia e glabra, ispirata a quella dei moderni rinoceronti. Poiché i peli trattengono il calore corporeo, i grandi mammiferi moderni come elefanti e rinoceronti sono in gran parte glabri. Prothero propose che, contrariamente alla maggior parte delle raffigurazioni, ''Paraceratherium'' avesse grandi orecchie simili a quelle degli elefanti che usava per la [[termoregolazione]]. Le orecchie degli elefanti allargano la superficie del corpo e sono piene di vasi sanguigni, facilitando la dissipazione del calore in eccesso. Secondo Prothero, questo sarebbe stato il caso anche per ''Paraceratherium'', come indicato dalle robuste ossa attorno alle aperture dell'orecchio.<ref name="Prothero 2013 87 106">Prothero, 2013. pp. 87–106</ref> Tuttavia, i paleontologi Pierre-Olivier Antoine e Darren Naish hanno espresso scetticismo nei confronti di questa idea.<ref>{{Cita pubblicazione | cognome = Antoine | nome = P. O. | titolo = There were giants upon the earth in those days (Book Review) | rivista = Palaeovertebrata | volume = 38 | pp = 1–3 | anno = 2014 | url = http://palaeovertebrata.com/Articles/sendFile/53/published_article | doi = 10.18563/pv.38.1.e4 | accesso = 20 ottobre 2014 | archive-url = https://web.archive.org/web/20141112081736/http://palaeovertebrata.com/Articles/sendFile/53/published_article | archive-date = 12 novembre 2014 | urlmorto = no }}</ref><ref>{{cita web|autore=Naish, D.|titolo=Tet Zoo Bookshelf: van Grouw's ''Unfeathered Bird'', Bodio's ''Eternity of Eagles'', Witton's ''Pterosaurs'', Van Duzer's ''Sea Monsters on Medieval and Renaissance Maps''!|data=29 giugno 2013|accesso=5 ottobre 2014|work=blogs.scientificamerican.com/tetrapod-zoology|url=http://blogs.scientificamerican.com/tetrapod-zoology/2013/06/29/tet-zoo-bookshelf/|archive-url=https://web.archive.org/web/20141006090959/http://blogs.scientificamerican.com/tetrapod-zoology/2013/06/29/tet-zoo-bookshelf/|archive-date=6 ottobre 2014|urlmorto=no}}</ref> |

||

| ⚫ | A causa della natura frammentaria dei fossili di ''Paraceratherium'' conosciuti, lo scheletro dell'animale è stato ricostruito in diversi modi.<ref>{{Cita pubblicazione | cognome1 = Granger | nome1 = W. | cognome2 = Gregory | nome2 = W. K. | titolo = A revised restoration of the skeleton of ''Baluchitherium'', gigantic fossil rhinoceros of Central Asia | rivista = American Museum Novitates | numero = 787 | pp = 1–3 | anno = 1935 | hdl = 2246/2123 }}</ref> Nel 1923, Matthew supervisionò un artista per disegnare una ricostruzione dello scheletro sulla base degli esemplari ancora meno completi di ''P. transouralicum'' allora conosciuti, usando le proporzioni di un moderno rinoceronte come guida.<ref name="Osborn 1923">{{Cita pubblicazione | cognome = Osborn | nome = H. F. | titolo = ''Baluchitherium grangeri'', a giant hornless rhinoceros from Mongolia | rivista = American Museum Novitates | numero = 78 | pp = 1–15 | anno = 1923 | hdl = 2246/3262 }}</ref> Il risultato era un'animale troppo tozzo e compatto, e Osborn face preparare una versione più snella nello stesso anno. Alcune ricostruzioni successive hanno reso l'animale troppo snello, con poco riguardo allo scheletro sottostante.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Gromova pubblicò una ricostruzione scheletrica più completa nel 1959, basata sullo scheletro di ''P. transouralicum'' rinvenuto nella Formazione Aral, ma anche questa mancava di diverse vertebre del collo.<ref>{{Cita pubblicazione | cognome = Gromova | nome = V. L. | titolo = Gigantskie nosorogi | rivista = Trudy Paleontology Institut Akademii Nauk SSSR | volume = 71 | pp = 154–156 | lingua = ru | anno = 1959 }}</ref> |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | I crani più grandi di ''Paraceratherium'' sono lunghi circa 1,3 metri, da 33 a 38 centimetri nella parte posteriore del cranio, e larghi 61 centimetri all'altezza degli [[Arcata zigomatica|archi zigomatici]]. ''Paraceratherium'' aveva una fronte lunga, liscia e priva dell'area ruvida che funge da punto di attacco per le corna dei rinoceronti. Le ossa sopra la regione nasale sono lunghe e l'incisione nasale è profonda. Ciò indicherebbe che ''Paraceratherium'' aveva un labbro superiore prensile simile a quello del [[rinoceronte nero]] e del [[rinoceronte indiano]], oppure una breve [[proboscide]] come nei [[Tapiridae|tapiri]].<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Una caratteristica distintiva era che l'incisione nasale era talmente profonda da raggiungere i premolari P2-P3.<ref name="Nature"/> |

||

| ⚫ | La parte posteriore del cranio era bassa e stretta, priva di grandi creste lambdoidi in alto e lungo la [[cresta sagittale]], che si trovano altrimenti in animali con corna e zanne che necessitano di muscoli forti per spingere e combattere. Il cranio presenta anche una fossa profonda per l'attacco dei legamenti nucali, che sostengono automaticamente il cranio. Il [[condilo occipitale]] era molto ampio e sembra che ''Paraceratherium'' avesse muscoli del collo grandi e forti, che gli consentivano di inclinare la testa con forza verso il basso mentre si nutriva dai rami.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Il profilo superiore del cranio era arcuato, caratteristica distintiva del genere.<ref name="Nature"/> Un cranio di ''P. transouralicum'' ha la fronte bombata, mentre altri hanno la fronte piatta, forse una caratteristica dovuta al [[dimorfismo sessuale]].<ref name="Lucas & Sobus"/> Un'[[Endocast|endocasto]] [[Cervello|cerebrale]] di ''P. transouralicum'' mostra che era solo l'8% della lunghezza del cranio, mentre il cervello del rinoceronte indiano è il 17,7% della sua lunghezza del cranio.<ref name="Granger & Gregory"/> |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Le specie di ''Paraceratherium'' sono principalmente distinguibili attraverso le caratteristiche del cranio: ''P. bugtiense'' presenta [[mascella]] e [[premascella]] relativamente sottili, tetto del cranio poco profondo, processi mastoideo- paroccipitali relativamente sottili e posti sul retro del cranio, una cresta lambdoide, che si estendeva poco all'indietro e un condilo occipitale con orientamento orizzontale, che condivideva con ''Dzungariotherium''. ''P. transouralicum'' aveva mascelle e premascelle robuste, zigomi capovolti, [[Osso frontale|ossa frontali]] a cupola, processi mastoideo-paroccipitali spessi, una cresta lambdoide che si estendeva all'indietro e condili occipitali con orientamento verticale.<ref name="Prothero 2013 67 86"/> ''P. huangheense'' differiva da ''P. bugtiense'' solo per l'anatomia della porzione posteriore della mascella, nonché per le sue dimensioni maggiori.<ref name="huangheense"/> ''P. linxiaense'' differiva dalle altre specie in quanto la tacca nasale era più profonda, con il fondo posto sopra la metà del molare M2, un condilo occipitale proporzionalmente più alto rispetto all'altezza della superficie occipitale, ossa del muso corte e un diastema davanti gli zigomi e un arco zigomatico alto con un'estremità posteriore prominente e un incisivo superiore I1 più piccolo.<ref name="Nature"/> |

||

| ⚫ | A differenza di quelli della maggior parte dei rinoceronti primitivi, i denti anteriori di ''Paraceratherium'' erano ridotti a un unico paio di incisivi, grandi e conici, spesso descritti come zanne. Gli incisivi superiori puntavano verso il basso; quelli inferiori erano più corti e puntavano in avanti. Tra i rinoceronti conosciuti, questa disposizione è unica per ''Paraceratherium'' e ''Urtinotherium''. Gli [[Incisivo|incisivi]] potrebbero essere stati più grandi nei maschi. I [[Canino|canini]] altrimenti trovati dietro gli incisivi sono andati perduti. Gli incisivi erano separati dalla fila degli zigomi da un ampio [[diastema]].<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Questa caratteristica si trova nei mammiferi dove gli incisivi e le guance hanno specializzazioni diverse.<ref name="Prothero 2013 53–66"/> I molari superiori, ad eccezione del terzo molare superiore, che era a forma di V, avevano un andamento a forma di pi (π) e un metastilo ridotto. I [[Premolare|premolari]] formavano solo parzialmente il pattern a pi. Ogni molare aveva le dimensioni di un pugno umano; tra i mammiferi erano superate in dimensioni solo da alcuni proboscidati, sebbene fossero piccoli rispetto alle dimensioni del cranio. I denti masticatori inferiori erano a forma di L, tipica dei rinoceronti.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Non è ancora stato trovato alcun set completo di [[Vertebra|vertebre]] e costole di ''Paraceratherium'' e la coda è completamente sconosciuta. L'[[Atlante (anatomia)|atlante]] e l'[[epistrofeo]] del collo erano più larghe rispetto alla maggior parte dei rinoceronti moderni, mostrando spazio per legamenti e forti muscoli che sarebbero stati necessari per sostenere la grande testa. Anche il resto delle vertebre era molto largo e presentava grandi [[Processo articolare|zigapofisi]] con molto spazio per muscoli, tendini, legamenti e nervi, per sostenere la testa, il collo e la colonna vertebrale. Le [[vertebra|spine neurali]] erano lunghe e formavano una lunga "gobba" lungo il dorso, dove erano attaccati i muscoli del collo e i legamenti nucali per sostenere il cranio. Le costole erano simili a quelle dei rinoceronti moderni, ma la gabbia toracica sarebbe apparsa più piccola in proporzione alle lunghe gambe e al voluminoso corpo dell'animale, perché i rinoceronti moderni sono relativamente corti. L'ultima vertebra della parte inferiore del dorso era fusa con l'[[osso sacro]], una caratteristica che si trova nei rinoceronti moderni.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Come i [[Dinosauria|dinosauri]] [[Sauropoda|sauropodi]], ''Paraceratherium'' presentava delle aperture simili a pleurocele (parti cave dell'osso) nelle loro vertebre pre-sacrali, che probabilmente aiutavano ad alleggerire lo scheletro.<ref>{{Cita pubblicazione | doi = 10.1111/j.1469-185X.2010.00137.x| pmid = 21251189| titolo = Biology of the sauropod dinosaurs: The evolution of gigantism| rivista = Biological Reviews| volume = 86| numero = 1| pp = 117–155| anno = 2011| cognome1 = Sander | nome1 = P. M. | cognome2 = Christian | nome2 = A. | cognome3 = Clauss | nome3 = M. | cognome4 = Fechner | nome4 = R. | cognome5 = Gee | nome5 = C. T. | cognome6 = Griebeler | nome6 = E. M. | cognome7 = Gunga | nome7 = H. C. | cognome8 = Hummel | nome8 = J. R. | cognome9 = Mallison | nome9 = H. | cognome10 = Perry | nome10 = S. F. | cognome11 = Preuschoft | nome11 = H. | cognome12 = Rauhut | nome12 = O. W. M. | cognome13 = Remes | nome13 = K. | cognome14 = Tütken | nome14 = T. | cognome15 = Wings | nome15 = O. | cognome16 = Witzel | nome16 = U. | pmc = 3045712}}</ref> |

||

| ⚫ | Gli arti erano grandi e robusti per sostenere il grande peso dell'animale, ed erano in qualche modo simili e/o [[Convergenza evolutiva|convergenti]] a quelle degli elefanti e dei dinosauri sauropodi con la loro morfologia graviportante. A differenza di tali animali, che tendono ad allungare le ossa degli arti anteriori accorciando, fondendo e comprimendo le ossa degli arti posteriori, della mano e del piede, ''Paraceratherium'' presentava ossa degli arti anteriori corte e ossa lunghe di mani e piedi, ad eccezione delle [[Falange (anatomia)|falangi]] a forma di disco—simile a quelle dei rinoceronti da cui discendono. Alcune ossa del piede erano lunghe quasi 50 centimetri. Le ossa della coscia misuravano tipicamente 1,5 metri, dimensioni superate solo da quelle di alcuni elefanti e dinosauri. Le ossa della coscia erano simili a colonne e molto più spesse e robuste di quelle di altri rinoceronti, e i tre [[Trocantere (anatomia)|trocanteri]] ai lati erano molto ridotti, poiché questa robustezza ne diminuiva l'importanza. Gli arti erano tenuti in una posizione a colonna invece che piegati, come negli animali più piccoli, il che riduceva la necessità di muscoli più grandi per gli arti.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Gli arti anteriori avevano solo tre dita.<ref>{{Cita pubblicazione | doi = 10.1016/j.jaes.2003.09.005| titolo = New remains of the baluchithere ''Paraceratherium bugtiense'' from the Late/latest Oligocene of the Bugti hills, Balochistan, Pakistan| rivista = Journal of Asian Earth Sciences| volume = 24| numero = 1| pp = 71–77| anno = 2004| cognome1 = Antoine | nome1 = P. O. | cognome2 = Ibrahim Shah | nome2 = S. M. | cognome3 = Cheema | nome3 = I. U. | cognome4 = Crochet | nome4 = J. Y. |cognome5 = Franceschi | nome5 = D. D. | cognome6 = Marivaux | nome6 = L. | cognome7 = Métais | nome7 = G. G. | cognome8 = Welcomme | nome8 = J. L. | bibcode = 2004JAESc..24...71A}}</ref> |

||

| ⚫ | |||

[[File:Paraceratherium transouralicum.jpg|left|thumb|Ricostruzione di una coppia di ''P. transouralicum'', con due ''[[Hyaenodon]]'']] |

|||

Nel 1988, lo zoologo britannico Robert M. Alexander suggerì che il surriscaldamento potrebbe essere stato un problema serio per ''Paraceratherium'' a causa delle sue dimensioni.<ref name=Alexander1998>{{cita pubblicazione|cognome=Alexander|nome=R. M.|anno=1998|titolo=All-time giants: the largest animals and their problems|rivista=Palaeontology|volume=41|numero=6|pp=1231–1245|url=https://www.palass.org/publications/palaeontology-journal/archive/41/6/article_pp1231-1245|accesso=1 marzo 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160927060250/https://www.palass.org/publications/palaeontology-journal/archive/41/6/article_pp1231-1245|archive-date=27 September 2016|url-status=live}}</ref> Secondo Prothero, i migliori analoghi viventi del ''Paraceratherium'' potrebbero essere i grandi mammiferi come elefanti, rinoceronti e ippopotami. Per favorire la termoregolazione, questi animali si rinfrescano durante il giorno riposando all'ombra, sguazzando in acqua e fango, o ricoprendosi di quest'ultimo. Inoltre si nutrono e si spostano principalmente di notte. A causa delle sue grandi dimensioni, ''Paraceratherium'' non sarebbe stato in grado di correre o muoversi velocemente, ma avrebbero potuto percorrere grandi distanze, cosa necessaria in un ambiente con poco cibo. Potrebbero quindi aver avuto ampi territori familiari, oppure uno stile di vita migratorio.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Prothero suggerisce che animali grandi come gli indricotheri avrebbero bisogno di territori familiari molto ampi, di almeno 1.000 chilometri quadrati, e che, a causa della scarsità di risorse, nell'Asia di quel periodo ci sarebbe stato poco spazio per numerosi popolazioni o una moltitudine di specie e generi quasi identici. Questo principio è chiamato [[Competizione interspecifica|esclusione competitiva]]; è usato per spiegare come il [[rinoceronte nero]] (un brucatore) e il [[rinoceronte bianco]] (un pascolatore) sfruttino nicchie diverse nelle stesse aree dell'Africa.<ref name="Prothero 2013 67 86"/> |

|||

La maggior parte dei predatori terrestri nel loro habitat non erano più grandi di un [[lupo]] moderno e non costituivano una minaccia per un ''Paraceratherium'' adulto.<ref name="Prothero 2013 107 121"/> Gli individui adulti sarebbero troppo grandi per essere attaccati da qualsiasi predatore terrestre, ma i giovani sarebbero stati vulnerabili. Tuttavia, segni di morsi su delle ossa rinvenuti nei letti Bugti indicano che anche gli adulti potrebbero essere stati predati da ''[[Astorgosuchus]]'', un coccodrillo lungo da 10 a 11 metri. I fossili di ''Paraceratherium'' non sono numerosi e perciò non si possono trarre molte informazioni utili sulla loro riproduzione, si possono perciò fare solo ipotesi, supponendo che il loro modo di riprodursi non deve essere stato così diverso da quello degli attuali grandi mammiferi terrestri, come negli elefanti, il cui periodo di gestazione è molto lungo, oltre ad essere in generale animali longevi.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Inoltre, la maggior parte dei grandi mammiferi partoriscono un unico cucciolo, una caratteristica che molto probabilmente anche ''Paraceratherium'' deve aver avuto.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> ''Paraceratherium'' potrebbe aver vissuto in piccoli branchi, forse costituiti da femmine e dai loro cuccioli, che proteggevano dai predatori.<ref name="Prothero 2013 107 121"/> È stato proposto che 20 tonnellate sono il peso massimo possibile per un mammifero terrestre, e ''Paraceratherium'' era vicino a questo limite.<ref>{{Cita pubblicazione| doi = 10.1007/s00442-003-1254-z| pmid = 12712314| titolo = The maximum attainable body size of herbivorous mammals: Morphophysiological constraints on foregut, and adaptations of hindgut fermenters| rivista = Oecologia| volume = 136| numero = 1| pp = 14–27| anno = 2003| cognome1 = Clauss| nome1 = M.| cognome2 = Frey| nome2 = R.| cognome3 = Kiefer| nome3 = B.| cognome4 = Lechner-Doll| nome4 = M.| cognome5 = Loehlein| nome5 = W.| cognome6 = Polster| nome6 = C.| cognome7 = Rössner| nome7 = G. E.| cognome8 = Streich| nome8 = W. J.| bibcode = 2003Oecol.136...14C| s2cid = 206989975| url = http://www.zora.uzh.ch/id/eprint/2393/2/Oecologia_body_size_2003V.pdf| tipo = Submitted manuscript| accesso = 6 agosto 2018| archive-url = https://web.archive.org/web/20190608152406/https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/2393/2/Oecologia_body_size_2003V.pdf| archive-date = 8 giugno 2019| urlmorto = no}}</ref> Le ragioni per cui i mammiferi non possono raggiungere le dimensioni dei dinosauri sauropodi sono sconosciute. Il motivo potrebbe essere ecologico anziché [[Biomeccanica|biomeccanico]] e forse correlato a strategie di riproduzione.<ref name="Fortelius"/> |

|||

=== Dieta e alimentazione === |

|||

[[File:Paraceratherium herd.jpg|thumb|Un gruppo di ''P. transouralicum'', di Elizabeth Rungius Fulda (1923)]] |

|||

I denti semplici a corona bassa indicano che ''Paraceratherium'' era un brucatore con una dieta composta da foglie e arbusti relativamente morbidi. Successivamente i rinoceronti divennero pascolatori, con denti a corona alta perché la loro dieta di erba bassa li porta ad ingerire terra e sabbia che consuma rapidamente i denti. Gli studi sulla composizione dei denti di ''Paraceratherium'' confermano che l'animale avevano una dieta a base di foglie morbide; gli studi sull'[[Usura (metallurgia)|usura]] devono ancora essere condotti.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> L'analisi isotopica mostra che ''Paraceratherium'' si nutriva principalmente di [[piante C3]], che sono principalmente foglie.<ref name="2011 isotopes">{{Cita pubblicazione | doi = 10.1016/j.palaeo.2011.07.010| titolo = Pakistan mammal tooth stable isotopes show paleoclimatic and paleoenvironmental changes since the early Oligocene| rivista = Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology| volume = 311| numero = 1–2| pp = 19–29| anno = 2011| cognome1 = Martin | nome1 = C.| cognome2 = Bentaleb | nome2 = I.| cognome3 = Antoine | nome3 = P. -O. | bibcode = 2011PPP...311...19M}}</ref><ref>{{Cita pubblicazione | doi = 10.1016/j.epsl.2005.05.006| titolo = A 25 m.y. Isotopic record of paleodiet and environmental change from fossil mammals and paleosols from the NE margin of the Tibetan Plateau| rivista = Earth and Planetary Science Letters| volume = 236| numero = 1–2| pp = 322–338| anno = 2005| cognome1 = Wang | nome1 = Y. | cognome2 = Deng | nome2 = T. | bibcode = 2005E&PSL.236..322W}}</ref> Come i suoi parenti perissodattili, i cavalli, i tapiri e altri rinoceronti, ''Paraceratherium'' avrebbe lasciato fermentare il proprio cibo nel budello; estraendo relativamente poco nutrimento dal suo cibo l'animale doveva nutrirsi in continuazione assumendo grandi quantità di cibo al giorno. Come altri grandi erbivori, ''Paraceratherium'' avrebbe avuto un ampio apparato digerente.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> |

|||

Granger e Gregory sostenevano che i grandi incisivi fossero usati per la difesa o per strappare gli arbusti spostando il collo verso il basso, fungendo così da picconi e leve.<ref name="Granger & Gregory"/> I tapiri usano la loro proboscide per avvolgere i rami mentre strappano la corteccia con i denti anteriori; questa capacità sarebbe stata utile a ''Paraceratherium''. Alcuni autori russi hanno suggerito che le zanne fossero probabilmente usate per spezzare ramoscelli, spogliare la corteccia e piegare rami alti e che, poiché le specie del primo Oligocene avevano zanne più grandi di quelle successive, probabilmente avevano una dieta più a base di corteccia che di foglie. Poiché è ora noto che le specie coinvolte erano contemporanee e si ritiene che le differenze nelle zanne siano sessualmente dimorfiche, quest'ultima idea è stata scartata.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Mandrie di ''Paraceratherium'' potrebbero essere state migratorie mentre cercavano continuamente cibo da alberi ad alto fusto, che i mammiferi più piccoli non potevano raggiungere.<ref name="Prothero 2013 107 121"/> Osborn suggerì che la sua modalità di foraggiamento sarebbe stata simile a quella delle [[Giraffa|giraffe]] e degli [[Okapia johnstoni|okapi]], piuttosto che a quella dei moderni rinoceronti, le cui teste sono portate vicino al suolo.<ref name="Osborn 1923"/> |

|||

== Tassonomia == |

== Tassonomia == |

||

| Riga 130: | Riga 179: | ||

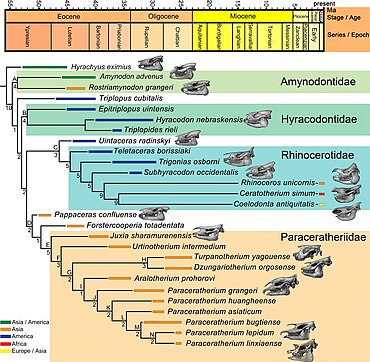

Lucas e colleghi giunsero a conclusioni simili in una precedente analisi del 1981 di ''[[Forstercooperia]]'', in cui conservavano ancora ''Paraceratherium'' e ''Indricotherium'' come generi separati.<ref name="lucasetal1981">{{cita pubblicazione|cognome1=Lucas|nome1=S. G.|cognome2=Schoch|nome2=R. M.|cognome3=Manning|nome3=E.|anno =1981|titolo=The systematics of ''Forstercooperia'', a Middle to Late Eocene hyracodontid (Perissodactyla: Rhinocerotoidea) from Asia and Western North America|rivista=Journal of Paleontology|volume=55|numero=4|pp=826–841|jstor=1304430}}</ref> Nel 2016, i ricercatori cinesi Haibing Wang e colleghi hanno utilizzato il nome Paraceratheriidae per la famiglia e Paraceratheriine per la sottofamiglia e li hanno collocati al di fuori di [[Hyracodontidae]].<ref name="Pappaceras">{{cita pubblicazione| cognome1=Wang| nome1=H.| cognome2=Bai| nome2=B.| cognome3=Meng| nome3=J.| cognome4=Wang| nome4=Y.| titolo=Earliest known unequivocal rhinocerotoid sheds new light on the origin of Giant Rhinos and phylogeny of early rhinocerotoids|rivista=Scientific Reports|data=2016|volume=6|numero=1|pp=39607|doi=10.1038/srep39607|pmid=28000789|pmc=5175171|bibcode=2016NatSR...639607W}}</ref> Deng e colleghi hanno scoperto che la loro analisi del 2021 confermavano studi precedenti, suggerendo che ''[[Juxia]]'' si sia evoluto da un clade costituito da ''Forstercooperia'' e ''[[Pappaceras]]'', circa 40 milioni di anni fa, con lo stock risultante che si è evoluto in ''Urtinotherium'' nel tardo Eocene e in ''Paraceratherium'' nell'Oligocene. Questi ricercatori non hanno scoperto che gli Hyracodontidae formassero un gruppo naturale e hanno scoperto che i Paraceratheriidae erano più vicini ai [[Rhinocerotidae]], a differenza di quanto affermato dagli studi precedenti.<ref name="Nature"/> |

Lucas e colleghi giunsero a conclusioni simili in una precedente analisi del 1981 di ''[[Forstercooperia]]'', in cui conservavano ancora ''Paraceratherium'' e ''Indricotherium'' come generi separati.<ref name="lucasetal1981">{{cita pubblicazione|cognome1=Lucas|nome1=S. G.|cognome2=Schoch|nome2=R. M.|cognome3=Manning|nome3=E.|anno =1981|titolo=The systematics of ''Forstercooperia'', a Middle to Late Eocene hyracodontid (Perissodactyla: Rhinocerotoidea) from Asia and Western North America|rivista=Journal of Paleontology|volume=55|numero=4|pp=826–841|jstor=1304430}}</ref> Nel 2016, i ricercatori cinesi Haibing Wang e colleghi hanno utilizzato il nome Paraceratheriidae per la famiglia e Paraceratheriine per la sottofamiglia e li hanno collocati al di fuori di [[Hyracodontidae]].<ref name="Pappaceras">{{cita pubblicazione| cognome1=Wang| nome1=H.| cognome2=Bai| nome2=B.| cognome3=Meng| nome3=J.| cognome4=Wang| nome4=Y.| titolo=Earliest known unequivocal rhinocerotoid sheds new light on the origin of Giant Rhinos and phylogeny of early rhinocerotoids|rivista=Scientific Reports|data=2016|volume=6|numero=1|pp=39607|doi=10.1038/srep39607|pmid=28000789|pmc=5175171|bibcode=2016NatSR...639607W}}</ref> Deng e colleghi hanno scoperto che la loro analisi del 2021 confermavano studi precedenti, suggerendo che ''[[Juxia]]'' si sia evoluto da un clade costituito da ''Forstercooperia'' e ''[[Pappaceras]]'', circa 40 milioni di anni fa, con lo stock risultante che si è evoluto in ''Urtinotherium'' nel tardo Eocene e in ''Paraceratherium'' nell'Oligocene. Questi ricercatori non hanno scoperto che gli Hyracodontidae formassero un gruppo naturale e hanno scoperto che i Paraceratheriidae erano più vicini ai [[Rhinocerotidae]], a differenza di quanto affermato dagli studi precedenti.<ref name="Nature"/> |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | ''Paraceratherium'' rappresenta uno dei più grandi mammiferi terrestri conosciuti che siano mai esistiti, ma le sue dimensioni esatte non sono ancora chiare a causa della mancanza di esemplari completi.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> La lunghezza totale del corpo è stata stimata a 8,7 metri da Granger e Gregory, nel 1936, e 7,4 metri dalla paleontologa sovietica Vera Gromova, nel 1959, sebbene la prima stima sia oggi considerata esagerata. Il peso di ''Paraceratherium'' era simile a quello di alcuni [[Proboscidea|proboscidati]] estinti, il cui scheletro completo più grande conosciuto appartiene al [[Mammuthus trogontherii|mammut delle steppe]] (''Mammuthus trogontherii'').<ref name="Fortelius"/><ref name=probos_mass>{{Cita pubblicazione | cognome1 = Larramendi | nome1 = A. | anno = 2016 | titolo = Shoulder height, body mass and shape of proboscideans | rivista = Acta Palaeontologica Polonica | volume = 61 | doi = 10.4202/app.00136.2014 | s2cid = 2092950 | url = https://www.app.pan.pl/archive/published/app61/app001362014.pdf | archive-url = https://web.archive.org/web/20160824042509/http://www.app.pan.pl/archive/published/app61/app001362014.pdf | archive-date = 24 agosto 2016 | urlmorto = no }}</ref> Nonostante la sua massa più o meno equivalente, ''Paraceratherium'' era comunque più alto di qualsiasi proboscidato.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> La sua altezza al garrese è stata stimata a 5,25 metri da Granger e Gregory, e 4,8 metri dal paleontologo americano [[Gregory S. Paul]], nel 1997.<ref name="GSP 1997">{{Cita pubblicazione | cognome = Paul | nome = G. S. | titolo = Dinosaur models: The good, the bad, and using them to estimate the mass of dinosaurs | rivista = Dinofest International Proceedings | pp = 129–142 | url = http://gspauldino.com/Models.pdf | anno = 1997 | accesso = 3 gennaio 2015 | archive-url = https://web.archive.org/web/20160304084114/http://gspauldino.com/Models.pdf | archive-date = 4 marzo 2016 | urlmorto = no }}</ref> Per il collo è stata stimata una lunghezza di 2-2,5 metri dai paleontologi Michael P. Taylor e Mathew J. Wedel, nel 2013.<ref name=Taylor&Wedel2013>{{Cita pubblicazione |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Le prime stime sul peso di questi animali, furono stimate a 30 tonnellate. Tuttavia queste stime sono oggi considerate esagerate; è più probabile che il peso massimo dell'animale si aggirasse tra le 15 e le 20 tonnellate, per una media di 11 tonnellate. Questi calcoli si basano principalmente sui fossili di ''P. transouralicum'' essendo la specie nota da resti più completi.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Queste stime si basano sulla misurazione di cranio, denti e ossa degli arti, ma gli elementi ossei noti sono rappresentati da individui di diverse dimensioni, quindi tutte le ricostruzioni scheletriche sono estrapolazioni composite, risultanti in diversi intervalli di peso.<ref name="Fortelius">{{Cita pubblicazione | doi = 10.1111/j.1096-3642.1993.tb02560.x| titolo = The largest land mammal ever imagined| rivista = Zoological Journal of the Linnean Society| volume = 108| pp = 85–101| anno = 1993| cognome1 = Fortelius | nome1 = M. | cognome2 = Kappelman | nome2 = J. }}</ref><ref>{{cita pubblicazione | doi = 10.4202/app.2011.0067 | titolo=Estimating body mass from the astragalus in mammals | rivista=Acta Palaeontologica Polonica | data=2012 | pp= 259–265| cognome=T. | nome=Tsubamoto| s2cid=54686160 }}</ref> |

||

| ⚫ | Non ci sono indicazioni sul colore e sulla struttura della pelle dell'animale non essendoci impronte delle pelle o mummie. La maggior parte delle ricostruzioni mostrano l'animale con una pelle spessa, piegata, grigia e glabra, ispirata a quella dei moderni rinoceronti. Poiché i peli trattengono il calore corporeo, i grandi mammiferi moderni come elefanti e rinoceronti sono in gran parte glabri. Prothero propose che, contrariamente alla maggior parte delle raffigurazioni, ''Paraceratherium'' avesse grandi orecchie simili a quelle degli elefanti che usava per la [[termoregolazione]]. Le orecchie degli elefanti allargano la superficie del corpo e sono piene di vasi sanguigni, facilitando la dissipazione del calore in eccesso. Secondo Prothero, questo sarebbe stato il caso anche per ''Paraceratherium'', come indicato dalle robuste ossa attorno alle aperture dell'orecchio.<ref name="Prothero 2013 87 106">Prothero, 2013. pp. 87–106</ref> Tuttavia, i paleontologi Pierre-Olivier Antoine e Darren Naish hanno espresso scetticismo nei confronti di questa idea.<ref>{{Cita pubblicazione | cognome = Antoine | nome = P. O. | titolo = There were giants upon the earth in those days (Book Review) | rivista = Palaeovertebrata | volume = 38 | pp = 1–3 | anno = 2014 | url = http://palaeovertebrata.com/Articles/sendFile/53/published_article | doi = 10.18563/pv.38.1.e4 | accesso = 20 ottobre 2014 | archive-url = https://web.archive.org/web/20141112081736/http://palaeovertebrata.com/Articles/sendFile/53/published_article | archive-date = 12 novembre 2014 | urlmorto = no }}</ref><ref>{{cita web|autore=Naish, D.|titolo=Tet Zoo Bookshelf: van Grouw's ''Unfeathered Bird'', Bodio's ''Eternity of Eagles'', Witton's ''Pterosaurs'', Van Duzer's ''Sea Monsters on Medieval and Renaissance Maps''!|data=29 giugno 2013|accesso=5 ottobre 2014|work=blogs.scientificamerican.com/tetrapod-zoology|url=http://blogs.scientificamerican.com/tetrapod-zoology/2013/06/29/tet-zoo-bookshelf/|archive-url=https://web.archive.org/web/20141006090959/http://blogs.scientificamerican.com/tetrapod-zoology/2013/06/29/tet-zoo-bookshelf/|archive-date=6 ottobre 2014|urlmorto=no}}</ref> |

||

| ⚫ | A causa della natura frammentaria dei fossili di ''Paraceratherium'' conosciuti, lo scheletro dell'animale è stato ricostruito in diversi modi.<ref>{{Cita pubblicazione | cognome1 = Granger | nome1 = W. | cognome2 = Gregory | nome2 = W. K. | titolo = A revised restoration of the skeleton of ''Baluchitherium'', gigantic fossil rhinoceros of Central Asia | rivista = American Museum Novitates | numero = 787 | pp = 1–3 | anno = 1935 | hdl = 2246/2123 }}</ref> Nel 1923, Matthew supervisionò un artista per disegnare una ricostruzione dello scheletro sulla base degli esemplari ancora meno completi di ''P. transouralicum'' allora conosciuti, usando le proporzioni di un moderno rinoceronte come guida.<ref name="Osborn 1923">{{Cita pubblicazione | cognome = Osborn | nome = H. F. | titolo = ''Baluchitherium grangeri'', a giant hornless rhinoceros from Mongolia | rivista = American Museum Novitates | numero = 78 | pp = 1–15 | anno = 1923 | hdl = 2246/3262 }}</ref> Il risultato era un'animale troppo tozzo e compatto, e Osborn face preparare una versione più snella nello stesso anno. Alcune ricostruzioni successive hanno reso l'animale troppo snello, con poco riguardo allo scheletro sottostante.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Gromova pubblicò una ricostruzione scheletrica più completa nel 1959, basata sullo scheletro di ''P. transouralicum'' rinvenuto nella Formazione Aral, ma anche questa mancava di diverse vertebre del collo.<ref>{{Cita pubblicazione | cognome = Gromova | nome = V. L. | titolo = Gigantskie nosorogi | rivista = Trudy Paleontology Institut Akademii Nauk SSSR | volume = 71 | pp = 154–156 | lingua = ru | anno = 1959 }}</ref> |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | I crani più grandi di ''Paraceratherium'' sono lunghi circa 1,3 metri, da 33 a 38 centimetri nella parte posteriore del cranio, e larghi 61 centimetri all'altezza degli [[Arcata zigomatica|archi zigomatici]]. ''Paraceratherium'' aveva una fronte lunga, liscia e priva dell'area ruvida che funge da punto di attacco per le corna dei rinoceronti. Le ossa sopra la regione nasale sono lunghe e l'incisione nasale è profonda. Ciò indicherebbe che ''Paraceratherium'' aveva un labbro superiore prensile simile a quello del [[rinoceronte nero]] e del [[rinoceronte indiano]], oppure una breve [[proboscide]] come nei [[Tapiridae|tapiri]].<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Una caratteristica distintiva era che l'incisione nasale era talmente profonda da raggiungere i premolari P2-P3.<ref name="Nature"/> |

||

| ⚫ | La parte posteriore del cranio era bassa e stretta, priva di grandi creste lambdoidi in alto e lungo la [[cresta sagittale]], che si trovano altrimenti in animali con corna e zanne che necessitano di muscoli forti per spingere e combattere. Il cranio presenta anche una fossa profonda per l'attacco dei legamenti nucali, che sostengono automaticamente il cranio. Il [[condilo occipitale]] era molto ampio e sembra che ''Paraceratherium'' avesse muscoli del collo grandi e forti, che gli consentivano di inclinare la testa con forza verso il basso mentre si nutriva dai rami.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Il profilo superiore del cranio era arcuato, caratteristica distintiva del genere.<ref name="Nature"/> Un cranio di ''P. transouralicum'' ha la fronte bombata, mentre altri hanno la fronte piatta, forse una caratteristica dovuta al [[dimorfismo sessuale]].<ref name="Lucas & Sobus"/> Un'[[Endocast|endocasto]] [[Cervello|cerebrale]] di ''P. transouralicum'' mostra che era solo l'8% della lunghezza del cranio, mentre il cervello del rinoceronte indiano è il 17,7% della sua lunghezza del cranio.<ref name="Granger & Gregory"/> |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Le specie di ''Paraceratherium'' sono principalmente distinguibili attraverso le caratteristiche del cranio: ''P. bugtiense'' presenta [[mascella]] e [[premascella]] relativamente sottili, tetto del cranio poco profondo, processi mastoideo- paroccipitali relativamente sottili e posti sul retro del cranio, una cresta lambdoide, che si estendeva poco all'indietro e un condilo occipitale con orientamento orizzontale, che condivideva con ''Dzungariotherium''. ''P. transouralicum'' aveva mascelle e premascelle robuste, zigomi capovolti, [[Osso frontale|ossa frontali]] a cupola, processi mastoideo-paroccipitali spessi, una cresta lambdoide che si estendeva all'indietro e condili occipitali con orientamento verticale.<ref name="Prothero 2013 67 86"/> ''P. huangheense'' differiva da ''P. bugtiense'' solo per l'anatomia della porzione posteriore della mascella, nonché per le sue dimensioni maggiori.<ref name="huangheense"/> ''P. linxiaense'' differiva dalle altre specie in quanto la tacca nasale era più profonda, con il fondo posto sopra la metà del molare M2, un condilo occipitale proporzionalmente più alto rispetto all'altezza della superficie occipitale, ossa del muso corte e un diastema davanti gli zigomi e un arco zigomatico alto con un'estremità posteriore prominente e un incisivo superiore I1 più piccolo.<ref name="Nature"/> |

||

| ⚫ | A differenza di quelli della maggior parte dei rinoceronti primitivi, i denti anteriori di ''Paraceratherium'' erano ridotti a un unico paio di incisivi, grandi e conici, spesso descritti come zanne. Gli incisivi superiori puntavano verso il basso; quelli inferiori erano più corti e puntavano in avanti. Tra i rinoceronti conosciuti, questa disposizione è unica per ''Paraceratherium'' e ''Urtinotherium''. Gli [[Incisivo|incisivi]] potrebbero essere stati più grandi nei maschi. I [[Canino|canini]] altrimenti trovati dietro gli incisivi sono andati perduti. Gli incisivi erano separati dalla fila degli zigomi da un ampio [[diastema]].<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Questa caratteristica si trova nei mammiferi dove gli incisivi e le guance hanno specializzazioni diverse.<ref name="Prothero 2013 53–66"/> I molari superiori, ad eccezione del terzo molare superiore, che era a forma di V, avevano un andamento a forma di pi (π) e un metastilo ridotto. I [[Premolare|premolari]] formavano solo parzialmente il pattern a pi. Ogni molare aveva le dimensioni di un pugno umano; tra i mammiferi erano superate in dimensioni solo da alcuni proboscidati, sebbene fossero piccoli rispetto alle dimensioni del cranio. I denti masticatori inferiori erano a forma di L, tipica dei rinoceronti.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Non è ancora stato trovato alcun set completo di [[Vertebra|vertebre]] e costole di ''Paraceratherium'' e la coda è completamente sconosciuta. L'[[Atlante (anatomia)|atlante]] e l'[[epistrofeo]] del collo erano più larghe rispetto alla maggior parte dei rinoceronti moderni, mostrando spazio per legamenti e forti muscoli che sarebbero stati necessari per sostenere la grande testa. Anche il resto delle vertebre era molto largo e presentava grandi [[Processo articolare|zigapofisi]] con molto spazio per muscoli, tendini, legamenti e nervi, per sostenere la testa, il collo e la colonna vertebrale. Le [[vertebra|spine neurali]] erano lunghe e formavano una lunga "gobba" lungo il dorso, dove erano attaccati i muscoli del collo e i legamenti nucali per sostenere il cranio. Le costole erano simili a quelle dei rinoceronti moderni, ma la gabbia toracica sarebbe apparsa più piccola in proporzione alle lunghe gambe e al voluminoso corpo dell'animale, perché i rinoceronti moderni sono relativamente corti. L'ultima vertebra della parte inferiore del dorso era fusa con l'[[osso sacro]], una caratteristica che si trova nei rinoceronti moderni.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Come i [[Dinosauria|dinosauri]] [[Sauropoda|sauropodi]], ''Paraceratherium'' presentava delle aperture simili a pleurocele (parti cave dell'osso) nelle loro vertebre pre-sacrali, che probabilmente aiutavano ad alleggerire lo scheletro.<ref>{{Cita pubblicazione | doi = 10.1111/j.1469-185X.2010.00137.x| pmid = 21251189| titolo = Biology of the sauropod dinosaurs: The evolution of gigantism| rivista = Biological Reviews| volume = 86| numero = 1| pp = 117–155| anno = 2011| cognome1 = Sander | nome1 = P. M. | cognome2 = Christian | nome2 = A. | cognome3 = Clauss | nome3 = M. | cognome4 = Fechner | nome4 = R. | cognome5 = Gee | nome5 = C. T. | cognome6 = Griebeler | nome6 = E. M. | cognome7 = Gunga | nome7 = H. C. | cognome8 = Hummel | nome8 = J. R. | cognome9 = Mallison | nome9 = H. | cognome10 = Perry | nome10 = S. F. | cognome11 = Preuschoft | nome11 = H. | cognome12 = Rauhut | nome12 = O. W. M. | cognome13 = Remes | nome13 = K. | cognome14 = Tütken | nome14 = T. | cognome15 = Wings | nome15 = O. | cognome16 = Witzel | nome16 = U. | pmc = 3045712}}</ref> |

||

| ⚫ | Gli arti erano grandi e robusti per sostenere il grande peso dell'animale, ed erano in qualche modo simili e/o [[Convergenza evolutiva|convergenti]] a quelle degli elefanti e dei dinosauri sauropodi con la loro morfologia graviportante. A differenza di tali animali, che tendono ad allungare le ossa degli arti anteriori accorciando, fondendo e comprimendo le ossa degli arti posteriori, della mano e del piede, ''Paraceratherium'' presentava ossa degli arti anteriori corte e ossa lunghe di mani e piedi, ad eccezione delle [[Falange (anatomia)|falangi]] a forma di disco—simile a quelle dei rinoceronti da cui discendono. Alcune ossa del piede erano lunghe quasi 50 centimetri. Le ossa della coscia misuravano tipicamente 1,5 metri, dimensioni superate solo da quelle di alcuni elefanti e dinosauri. Le ossa della coscia erano simili a colonne e molto più spesse e robuste di quelle di altri rinoceronti, e i tre [[Trocantere (anatomia)|trocanteri]] ai lati erano molto ridotti, poiché questa robustezza ne diminuiva l'importanza. Gli arti erano tenuti in una posizione a colonna invece che piegati, come negli animali più piccoli, il che riduceva la necessità di muscoli più grandi per gli arti.<ref name="Prothero 2013 87 106"/> Gli arti anteriori avevano solo tre dita.<ref>{{Cita pubblicazione | doi = 10.1016/j.jaes.2003.09.005| titolo = New remains of the baluchithere ''Paraceratherium bugtiense'' from the Late/latest Oligocene of the Bugti hills, Balochistan, Pakistan| rivista = Journal of Asian Earth Sciences| volume = 24| numero = 1| pp = 71–77| anno = 2004| cognome1 = Antoine | nome1 = P. O. | cognome2 = Ibrahim Shah | nome2 = S. M. | cognome3 = Cheema | nome3 = I. U. | cognome4 = Crochet | nome4 = J. Y. |cognome5 = Franceschi | nome5 = D. D. | cognome6 = Marivaux | nome6 = L. | cognome7 = Métais | nome7 = G. G. | cognome8 = Welcomme | nome8 = J. L. | bibcode = 2004JAESc..24...71A}}</ref> |

||

| ⚫ | |||

=== Alimentazione === |

|||

Dallo studio della dentatura del cranio si è capito che era [[erbivoro]], il collo ben più corto degli arti anteriori, doveva rendere molto difficile all'animale brucare l'erba al suolo, d'altro canto la sua altezza ineguagliabile gli permetteva di cibarsi comodamente del fogliame degli alberi fino a quasi 8 metri dal suolo, simile al modo di mangiare delle [[giraffa|giraffe]] al giorno d'oggi. |

|||

Gli arti anteriori, più lunghi di quelli posteriori, permettevano al ''Paraceratherium'' di sollevare più in alto il collo, inoltre si suppone che possedesse un labbro superiore mobile per brucare il fogliame, come ne è provvisto l'attuale [[rinoceronte nero]]. Sempre comparando la dentatura a quella dei rinoceronti, si notano potenti molari che confermano che doveva nutrirsi di fogliame, ben più duro da masticare rispetto alla tenera erba. |

|||

=== Riproduzione === |

|||

I fossili di ''Paraceratherium'' non sono numerosi e perciò non si possono trarre molte informazioni utili sulla loro riproduzione, si possono perciò fare solo ipotesi, supponendo che il loro modo di riprodursi non deve essere stato così diverso da quello degli attuali grandi mammiferi terrestri come gli elefanti e i rinoceronti. La durata della [[gestazione]] deve essere stata simile a quella degli elefanti, circa 22 mesi o 2 anni, inoltre tutti i grandi mammiferi partoriscono un unico cucciolo, una caratteristica che molto probabilmente anche il ''Paraceratherium'' deve aver avuto. |

|||

== Estinzione == |

== Estinzione == |

||

Questo gigante era chiaramente sprovvisto di predatori naturali, ma si è estinto senza lasciare discendenti. |

Questo gigante era chiaramente sprovvisto di predatori naturali, ma si è estinto senza lasciare discendenti. |

||

Versione delle 11:37, 2 mag 2022

| Paraceratherium | |

|---|---|

| |

| Stato di conservazione | |

Fossile | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Classe | Mammalia |

| Ordine | Perissodactyla |

| Famiglia | †Paraceratheriidae |

| Sottofamiglia | †Paraceratheriinae |

| Genere | †Paraceratherium Forster-Cooper, 1911 |

| Nomenclatura binomiale | |

| †Aceratherium bugtiense Pilgrim, 1908 | |

| Sinonimi | |

| Specie | |

| |

Paraceratherium (il cui nome significa "simile alla bestia senza corna", in riferimento ad Aceratherium, il genere in cui la specie tipo P. bugtienseera venne originariamente collocata) è un genere estinto di rinoceronte privo di corna e uno dei più grandi mammiferi terrestri che sia mai esistito, vissuto dall'inizio alla fine dell'Oligocene, circa 34–23 milioni di anni fa, i cui primi fossili sono stati ritrovati in quello che oggi è il Pakistan, con resti aggiunti ritrovati in tutta l'Eurasia tra la Cina e i Balcani. L'animale è classificato come un membro della famiglia Paraceratheriidae di cui rappresenta il genere tipo.

Le esatte dimensioni di Paraceratherium sono sconosciute a causa dell'incompletezza dei suoi fossili. Tuttavia, si stima che l'altezza al garrese fosse di circa 4,8 metri, con una lunghezza di circa 7,4 metri. Si stima che il suo peso fosse compreso tra le 15 e le 20 tonnellate. Il lungo e muscoloso collo sosteneva un cranio lungo circa 1,3 metri. L'animale presentava grandi incisivi simili a zanne e un'incisione nasale che suggerisce che in vita avesse un labbro superiore prensile o una piccola proboscide. Le zampe erano lunghe e simili a colonne. Lo stile di vita del Paraceratherium potrebbe essere stato simile a quello dei grandi mammiferi moderni, come elefanti e rinoceronti. Grazie alle sue dimensioni eccezionali, avrebbe avuto pochi predatori e un lento tasso di riproduzione. Era un brucatore che si nutriva principalmente foglie, piante morbide e arbusti. Viveva in habitat che andavano da deserti aridi con pochi alberi sparsi alle foreste subtropicali. Le ragioni dell'estinzione di questo animale sono sconosciute, ma sono stati proposti vari fattori.

La tassonomia del genere e delle specie all'interno di esso ha una storia lunga e complicata. Sono stati nominati diversi generi di indricotheridi oligocenici, come Baluchitherium, Indricotherium e Pristinotherium, ma non esistono esemplari completi, il che rende difficile il confronto e la classificazione. La maggior parte degli scienziati moderni considera questi generi come sinonimi junior di Paraceratherium e si pensa che contengano le seguenti specie; P. bugtiense, P. transouralicum, P. huangheense e P. linxiaense. La specie più conosciuta è P. transouralicum, quindi la maggior parte delle ricostruzioni del genere si basano su questa specie. Le differenze tra P. bugtiense e P. transouralicum potrebbero essere dovute al dimorfismo sessuale, che li renderebbe la stessa specie.

Descrizione

Paraceratherium rappresenta uno dei più grandi mammiferi terrestri conosciuti che siano mai esistiti, ma le sue dimensioni esatte non sono ancora chiare a causa della mancanza di esemplari completi.[1] La lunghezza totale del corpo è stata stimata a 8,7 metri da Granger e Gregory, nel 1936, e 7,4 metri dalla paleontologa sovietica Vera Gromova, nel 1959, sebbene la prima stima sia oggi considerata esagerata. Il peso di Paraceratherium era simile a quello di alcuni proboscidati estinti, il cui scheletro completo più grande conosciuto appartiene al mammut delle steppe (Mammuthus trogontherii).[2][3] Nonostante la sua massa più o meno equivalente, Paraceratherium era comunque più alto di qualsiasi proboscidato.[1] La sua altezza al garrese è stata stimata a 5,25 metri da Granger e Gregory, e 4,8 metri dal paleontologo americano Gregory S. Paul, nel 1997.[4] Per il collo è stata stimata una lunghezza di 2-2,5 metri dai paleontologi Michael P. Taylor e Mathew J. Wedel, nel 2013.[5]

Le prime stime sul peso di questi animali, furono stimate a 30 tonnellate. Tuttavia queste stime sono oggi considerate esagerate; è più probabile che il peso massimo dell'animale si aggirasse tra le 15 e le 20 tonnellate, per una media di 11 tonnellate. Questi calcoli si basano principalmente sui fossili di P. transouralicum essendo la specie nota da resti più completi.[1] Queste stime si basano sulla misurazione di cranio, denti e ossa degli arti, ma gli elementi ossei noti sono rappresentati da individui di diverse dimensioni, quindi tutte le ricostruzioni scheletriche sono estrapolazioni composite, risultanti in diversi intervalli di peso.[2][6]

Non ci sono indicazioni sul colore e sulla struttura della pelle dell'animale non essendoci impronte delle pelle o mummie. La maggior parte delle ricostruzioni mostrano l'animale con una pelle spessa, piegata, grigia e glabra, ispirata a quella dei moderni rinoceronti. Poiché i peli trattengono il calore corporeo, i grandi mammiferi moderni come elefanti e rinoceronti sono in gran parte glabri. Prothero propose che, contrariamente alla maggior parte delle raffigurazioni, Paraceratherium avesse grandi orecchie simili a quelle degli elefanti che usava per la termoregolazione. Le orecchie degli elefanti allargano la superficie del corpo e sono piene di vasi sanguigni, facilitando la dissipazione del calore in eccesso. Secondo Prothero, questo sarebbe stato il caso anche per Paraceratherium, come indicato dalle robuste ossa attorno alle aperture dell'orecchio.[1] Tuttavia, i paleontologi Pierre-Olivier Antoine e Darren Naish hanno espresso scetticismo nei confronti di questa idea.[7][8]

A causa della natura frammentaria dei fossili di Paraceratherium conosciuti, lo scheletro dell'animale è stato ricostruito in diversi modi.[9] Nel 1923, Matthew supervisionò un artista per disegnare una ricostruzione dello scheletro sulla base degli esemplari ancora meno completi di P. transouralicum allora conosciuti, usando le proporzioni di un moderno rinoceronte come guida.[10] Il risultato era un'animale troppo tozzo e compatto, e Osborn face preparare una versione più snella nello stesso anno. Alcune ricostruzioni successive hanno reso l'animale troppo snello, con poco riguardo allo scheletro sottostante.[1] Gromova pubblicò una ricostruzione scheletrica più completa nel 1959, basata sullo scheletro di P. transouralicum rinvenuto nella Formazione Aral, ma anche questa mancava di diverse vertebre del collo.[11]

Cranio

I crani più grandi di Paraceratherium sono lunghi circa 1,3 metri, da 33 a 38 centimetri nella parte posteriore del cranio, e larghi 61 centimetri all'altezza degli archi zigomatici. Paraceratherium aveva una fronte lunga, liscia e priva dell'area ruvida che funge da punto di attacco per le corna dei rinoceronti. Le ossa sopra la regione nasale sono lunghe e l'incisione nasale è profonda. Ciò indicherebbe che Paraceratherium aveva un labbro superiore prensile simile a quello del rinoceronte nero e del rinoceronte indiano, oppure una breve proboscide come nei tapiri.[1] Una caratteristica distintiva era che l'incisione nasale era talmente profonda da raggiungere i premolari P2-P3.[12]

La parte posteriore del cranio era bassa e stretta, priva di grandi creste lambdoidi in alto e lungo la cresta sagittale, che si trovano altrimenti in animali con corna e zanne che necessitano di muscoli forti per spingere e combattere. Il cranio presenta anche una fossa profonda per l'attacco dei legamenti nucali, che sostengono automaticamente il cranio. Il condilo occipitale era molto ampio e sembra che Paraceratherium avesse muscoli del collo grandi e forti, che gli consentivano di inclinare la testa con forza verso il basso mentre si nutriva dai rami.[1] Il profilo superiore del cranio era arcuato, caratteristica distintiva del genere.[12] Un cranio di P. transouralicum ha la fronte bombata, mentre altri hanno la fronte piatta, forse una caratteristica dovuta al dimorfismo sessuale.[13] Un'endocasto cerebrale di P. transouralicum mostra che era solo l'8% della lunghezza del cranio, mentre il cervello del rinoceronte indiano è il 17,7% della sua lunghezza del cranio.[14]

Le specie di Paraceratherium sono principalmente distinguibili attraverso le caratteristiche del cranio: P. bugtiense presenta mascella e premascella relativamente sottili, tetto del cranio poco profondo, processi mastoideo- paroccipitali relativamente sottili e posti sul retro del cranio, una cresta lambdoide, che si estendeva poco all'indietro e un condilo occipitale con orientamento orizzontale, che condivideva con Dzungariotherium. P. transouralicum aveva mascelle e premascelle robuste, zigomi capovolti, ossa frontali a cupola, processi mastoideo-paroccipitali spessi, una cresta lambdoide che si estendeva all'indietro e condili occipitali con orientamento verticale.[15] P. huangheense differiva da P. bugtiense solo per l'anatomia della porzione posteriore della mascella, nonché per le sue dimensioni maggiori.[16] P. linxiaense differiva dalle altre specie in quanto la tacca nasale era più profonda, con il fondo posto sopra la metà del molare M2, un condilo occipitale proporzionalmente più alto rispetto all'altezza della superficie occipitale, ossa del muso corte e un diastema davanti gli zigomi e un arco zigomatico alto con un'estremità posteriore prominente e un incisivo superiore I1 più piccolo.[12]

A differenza di quelli della maggior parte dei rinoceronti primitivi, i denti anteriori di Paraceratherium erano ridotti a un unico paio di incisivi, grandi e conici, spesso descritti come zanne. Gli incisivi superiori puntavano verso il basso; quelli inferiori erano più corti e puntavano in avanti. Tra i rinoceronti conosciuti, questa disposizione è unica per Paraceratherium e Urtinotherium. Gli incisivi potrebbero essere stati più grandi nei maschi. I canini altrimenti trovati dietro gli incisivi sono andati perduti. Gli incisivi erano separati dalla fila degli zigomi da un ampio diastema.[1] Questa caratteristica si trova nei mammiferi dove gli incisivi e le guance hanno specializzazioni diverse.[17] I molari superiori, ad eccezione del terzo molare superiore, che era a forma di V, avevano un andamento a forma di pi (π) e un metastilo ridotto. I premolari formavano solo parzialmente il pattern a pi. Ogni molare aveva le dimensioni di un pugno umano; tra i mammiferi erano superate in dimensioni solo da alcuni proboscidati, sebbene fossero piccoli rispetto alle dimensioni del cranio. I denti masticatori inferiori erano a forma di L, tipica dei rinoceronti.[1]

Scheletro

Non è ancora stato trovato alcun set completo di vertebre e costole di Paraceratherium e la coda è completamente sconosciuta. L'atlante e l'epistrofeo del collo erano più larghe rispetto alla maggior parte dei rinoceronti moderni, mostrando spazio per legamenti e forti muscoli che sarebbero stati necessari per sostenere la grande testa. Anche il resto delle vertebre era molto largo e presentava grandi zigapofisi con molto spazio per muscoli, tendini, legamenti e nervi, per sostenere la testa, il collo e la colonna vertebrale. Le spine neurali erano lunghe e formavano una lunga "gobba" lungo il dorso, dove erano attaccati i muscoli del collo e i legamenti nucali per sostenere il cranio. Le costole erano simili a quelle dei rinoceronti moderni, ma la gabbia toracica sarebbe apparsa più piccola in proporzione alle lunghe gambe e al voluminoso corpo dell'animale, perché i rinoceronti moderni sono relativamente corti. L'ultima vertebra della parte inferiore del dorso era fusa con l'osso sacro, una caratteristica che si trova nei rinoceronti moderni.[1] Come i dinosauri sauropodi, Paraceratherium presentava delle aperture simili a pleurocele (parti cave dell'osso) nelle loro vertebre pre-sacrali, che probabilmente aiutavano ad alleggerire lo scheletro.[18]

Gli arti erano grandi e robusti per sostenere il grande peso dell'animale, ed erano in qualche modo simili e/o convergenti a quelle degli elefanti e dei dinosauri sauropodi con la loro morfologia graviportante. A differenza di tali animali, che tendono ad allungare le ossa degli arti anteriori accorciando, fondendo e comprimendo le ossa degli arti posteriori, della mano e del piede, Paraceratherium presentava ossa degli arti anteriori corte e ossa lunghe di mani e piedi, ad eccezione delle falangi a forma di disco—simile a quelle dei rinoceronti da cui discendono. Alcune ossa del piede erano lunghe quasi 50 centimetri. Le ossa della coscia misuravano tipicamente 1,5 metri, dimensioni superate solo da quelle di alcuni elefanti e dinosauri. Le ossa della coscia erano simili a colonne e molto più spesse e robuste di quelle di altri rinoceronti, e i tre trocanteri ai lati erano molto ridotti, poiché questa robustezza ne diminuiva l'importanza. Gli arti erano tenuti in una posizione a colonna invece che piegati, come negli animali più piccoli, il che riduceva la necessità di muscoli più grandi per gli arti.[1] Gli arti anteriori avevano solo tre dita.[19]

Paleobiologia

Nel 1988, lo zoologo britannico Robert M. Alexander suggerì che il surriscaldamento potrebbe essere stato un problema serio per Paraceratherium a causa delle sue dimensioni.[20] Secondo Prothero, i migliori analoghi viventi del Paraceratherium potrebbero essere i grandi mammiferi come elefanti, rinoceronti e ippopotami. Per favorire la termoregolazione, questi animali si rinfrescano durante il giorno riposando all'ombra, sguazzando in acqua e fango, o ricoprendosi di quest'ultimo. Inoltre si nutrono e si spostano principalmente di notte. A causa delle sue grandi dimensioni, Paraceratherium non sarebbe stato in grado di correre o muoversi velocemente, ma avrebbero potuto percorrere grandi distanze, cosa necessaria in un ambiente con poco cibo. Potrebbero quindi aver avuto ampi territori familiari, oppure uno stile di vita migratorio.[1] Prothero suggerisce che animali grandi come gli indricotheri avrebbero bisogno di territori familiari molto ampi, di almeno 1.000 chilometri quadrati, e che, a causa della scarsità di risorse, nell'Asia di quel periodo ci sarebbe stato poco spazio per numerosi popolazioni o una moltitudine di specie e generi quasi identici. Questo principio è chiamato esclusione competitiva; è usato per spiegare come il rinoceronte nero (un brucatore) e il rinoceronte bianco (un pascolatore) sfruttino nicchie diverse nelle stesse aree dell'Africa.[15]

La maggior parte dei predatori terrestri nel loro habitat non erano più grandi di un lupo moderno e non costituivano una minaccia per un Paraceratherium adulto.[21] Gli individui adulti sarebbero troppo grandi per essere attaccati da qualsiasi predatore terrestre, ma i giovani sarebbero stati vulnerabili. Tuttavia, segni di morsi su delle ossa rinvenuti nei letti Bugti indicano che anche gli adulti potrebbero essere stati predati da Astorgosuchus, un coccodrillo lungo da 10 a 11 metri. I fossili di Paraceratherium non sono numerosi e perciò non si possono trarre molte informazioni utili sulla loro riproduzione, si possono perciò fare solo ipotesi, supponendo che il loro modo di riprodursi non deve essere stato così diverso da quello degli attuali grandi mammiferi terrestri, come negli elefanti, il cui periodo di gestazione è molto lungo, oltre ad essere in generale animali longevi.[1] Inoltre, la maggior parte dei grandi mammiferi partoriscono un unico cucciolo, una caratteristica che molto probabilmente anche Paraceratherium deve aver avuto.[1] Paraceratherium potrebbe aver vissuto in piccoli branchi, forse costituiti da femmine e dai loro cuccioli, che proteggevano dai predatori.[21] È stato proposto che 20 tonnellate sono il peso massimo possibile per un mammifero terrestre, e Paraceratherium era vicino a questo limite.[22] Le ragioni per cui i mammiferi non possono raggiungere le dimensioni dei dinosauri sauropodi sono sconosciute. Il motivo potrebbe essere ecologico anziché biomeccanico e forse correlato a strategie di riproduzione.[2]

Dieta e alimentazione

I denti semplici a corona bassa indicano che Paraceratherium era un brucatore con una dieta composta da foglie e arbusti relativamente morbidi. Successivamente i rinoceronti divennero pascolatori, con denti a corona alta perché la loro dieta di erba bassa li porta ad ingerire terra e sabbia che consuma rapidamente i denti. Gli studi sulla composizione dei denti di Paraceratherium confermano che l'animale avevano una dieta a base di foglie morbide; gli studi sull'usura devono ancora essere condotti.[1] L'analisi isotopica mostra che Paraceratherium si nutriva principalmente di piante C3, che sono principalmente foglie.[23][24] Come i suoi parenti perissodattili, i cavalli, i tapiri e altri rinoceronti, Paraceratherium avrebbe lasciato fermentare il proprio cibo nel budello; estraendo relativamente poco nutrimento dal suo cibo l'animale doveva nutrirsi in continuazione assumendo grandi quantità di cibo al giorno. Come altri grandi erbivori, Paraceratherium avrebbe avuto un ampio apparato digerente.[1]

Granger e Gregory sostenevano che i grandi incisivi fossero usati per la difesa o per strappare gli arbusti spostando il collo verso il basso, fungendo così da picconi e leve.[14] I tapiri usano la loro proboscide per avvolgere i rami mentre strappano la corteccia con i denti anteriori; questa capacità sarebbe stata utile a Paraceratherium. Alcuni autori russi hanno suggerito che le zanne fossero probabilmente usate per spezzare ramoscelli, spogliare la corteccia e piegare rami alti e che, poiché le specie del primo Oligocene avevano zanne più grandi di quelle successive, probabilmente avevano una dieta più a base di corteccia che di foglie. Poiché è ora noto che le specie coinvolte erano contemporanee e si ritiene che le differenze nelle zanne siano sessualmente dimorfiche, quest'ultima idea è stata scartata.[1] Mandrie di Paraceratherium potrebbero essere state migratorie mentre cercavano continuamente cibo da alberi ad alto fusto, che i mammiferi più piccoli non potevano raggiungere.[21] Osborn suggerì che la sua modalità di foraggiamento sarebbe stata simile a quella delle giraffe e degli okapi, piuttosto che a quella dei moderni rinoceronti, le cui teste sono portate vicino al suolo.[10]

Tassonomia

La storia tassonomica di Paraceratherium è piuttosto complessa a causa della natura frammentaria dei suoi fossili e perché gli scienziati occidentali, sovietici e cinesi hanno lavorato perlopiù in isolamento l'uno dall'altro per gran parte del 20° secolo e hanno pubblicato ricerche principalmente nelle rispettive lingue.[25] Scienziati provenienti da diverse parti del mondo hanno cercato di confrontare le loro scoperte per ottenere un quadro più completo di questi animali, ma sono stati ostacolati dalla politica e dalle guerre.[26] Al problema hanno contribuito anche le opposte tendenze tassonomiche di "aggregazione e scissione".[15] La datazione geologica imprecisa in precedenza aveva portato gli scienziati a ritenere varie formazioni geologiche, oggi note per essere contemporanee, di età differenti. Molti generi sono stati nominati sulla base di sottili differenze nelle caratteristiche dei denti molari (caratteristiche che variano all'interno delle popolazioni di altri taxa di rinoceronte) e quindi non sono accettati dalla maggior parte degli scienziati per distinguere le specie.[1]

Le prime scoperte di resti di indricotheri avvennero attraverso vari legami coloniali con l'Asia.[26] I primi fossili indricotherio conosciuti furono raccolti dal Belucistan (nell'odierno Pakistan) nel 1846 da un soldato di nome Vickary, ma all'epoca questi frammenti non erano identificabili.[27] I primi fossili ora riconosciuti come Paraceratherium furono scoperti dal geologo britannico Guy Ellcock Pilgrim in Belucistan, nel 1907-1908. Il suo materiale consisteva in una mascella, denti inferiori e la parte posteriore di una mascella. I fossili vennero raccolti nella Formazione Chitarwata di Dera Bugti, dove Pilgrim aveva precedentemente esplorato. Nel 1908, Pilgrim utilizzò i fossili come base per una nuova specie del genere estinto di rinoceronte Aceratherium; A. bugtiense. All'epoca Aceratherium era ormai un taxon cestino che comprendeva diverse specie non imparentate di rinoceronte sprovvisti di corna, molte delle quali da allora sono state assegnate ad altri generi.[25][28] Gli incisivi fossili che Pilgrim aveva precedentemente assegnato al genere non imparentato Bugtitherium sono stati successivamente assegnati alla nuova specie.[29]

Nel 1910 furono scoperti fossili più parziali a Dera Bugti durante una spedizione del paleontologo britannico Clive Forster-Cooper. Sulla base di questi resti, Foster-Cooper trasferì A. bugtiense nel nuovo genere Paraceratherium, che significa "simile alla bestia senza corna", in riferimento ad Aceratherium.[25][30] La sua motivazione per questa riclassificazione erano le zanne mandibolari nettamente rivolte verso il basso.[29] Nel 1913, Forster-Cooper nominò un nuovo genere e specie, Thaumastotherium ("bestia meravigliosa") osborni, sulla base di fossili più grandi provenienti dagli stessi scavi (alcuni dei quali aveva suggerito in precedenza appartenessero al maschio di P. bugtiense), ma più tardi quell'anno ribattezzò il genere Baluchitherium, poiché il nome Thaumastotherium era già stato utilizzato per un insetto emittero.[30][31][32] I fossili di Baluchitherium erano così frammentari che Foster-Cooper riuscì a identificarlo solo come una specie di perissiodactylo, sebbene accennò una possibile confusione con Paraceratherium.[33] Il paleontologo americano Henry Fairfield Osborn, da cui B. osborni ha preso il nome, suggerì che l'animale potesse essere un titanotherio.[26]

Una spedizione dell'Accademia delle scienze russa ha successivamente trovato fossili nella Formazione d'Aral vicino al lago d'Aral in Kazakistan; questi rappresentavano lo scheletro di indricotherio più completo conosciuto, ma mancavano del cranio. Nel 1916, sulla base di questi resti, Aleksei Alekseeivich Borissiak eresse il genere Indricotherium intitolato a un mostro mitologico, la "bestia Indrik". Borissiak non assegnò un nome di specie, I. asiaticum, fino al 1923, ma la paleontologa russa Maria Pavlova lo aveva già nominato I. transouralicum nel 1922.[25][34] Sempre nel 1923, Borissiak creò la sottofamiglia Indricotheriinae per includere le varie forme correlate allora conosciute.[35]

Nel 1922, l'esploratore americano Roy Chapman Andrews guidò una spedizione ben documentata in Cina e Mongolia sponsorizzata dall'American Museum of Natural History. Durante la sua spedizione, diversi resti di indricotheri vennero riportati alla luce in diverse formazioni del deserto del Gobi mongolo, comprese le zampe di un esemplare in posizione eretta, indicando che l'animale era morto mentre era intrappolato nelle sabbie mobili, oltre a un cranio quasi completo. Questi resti divennero la base per la specie Baluchitherium grangeri, nominato da Osborn, nel 1923.[36][37]

Nel 2017, una nuova specie, P. huangheense, è stata nominata dal paleontologo cinese Yong-Xiang Li e colleghi sulla base di elementi mascellari provenienti dalla Formazione Hanjiajing nella provincia cinese del Gansu; il nome si riferisce al vicino fiume Giallo.[16] Nel 2021, il paleontologo cinese Tao Deng e un collega hanno descritto la nuova specie P. linxiaense, basata su un cranio completo con mandibola associata e un osso d'atlante completo dalla Formazione Jiaozigou del Bacino di Linxia (a cui il nome si riferisce) del nord-ovest Cina.[12]

Una moltitudine di altre specie e generi, per lo più basati su differenze di dimensioni, forma del muso e disposizione dei denti anteriori, sono stati coniati per vari resti di indricotheri. I fossili attribuibili a Paraceratherium continuano ad essere scoperti in tutta l'Eurasia, ma la situazione politica in Pakistan è diventata troppo instabile per consentire ulteriori scavi.[27]

Specie e sinonimi

Nel 1922, Forster-Cooper nominò la nuova specie Metamynodon bugtiensis sulla base di un palato e altri frammenti dal Dera Bugti, che si pensava appartenessero a un membro gigante di quel genere. Si pensa che questi fossili appartenessero a un esemplare aberrante di Paraceratherium bugtiense privo del molare M3.[38][39] Nel 1936, i paleontologi americani Walter Granger e William K. Gregory proposero che il Baluchitherium osborni di Forster-Cooper fosse, probabilmente, un sinonimo junior (un nome non valido per lo stesso taxon) di Paraceratherium bugtiense, essendo i due esemplari scoperti nella stessa località, e forse appartenenti alla stessa specie morfologicamente variabile.[14] Il paleontologo americano William Diller Matthew e lo stesso Forster-Cooper avevano espresso dubbi simili alcuni anni prima. Sebbene fosse già stato dichiarato un sinonimo junior, il nome del genere Baluchitherium rimase popolare in vari media a causa della pubblicità che circondava il B. grangeri di Osborn.[15][40]

Nel 1989, i paleontologi americani Spencer G. Lucas e Jay C. Sobus pubblicarono una revisione dei taxa di indricotheri, che oggi viene seguita dalla maggior parte degli scienziati occidentali. Questa revisione concluse che Paraceratherium, in quanto il nome più antico, era l'unico genere di indricotherio valido dell'Oligocene e conteneva quattro specie valide, P. bugtiense, P. transouralicum (originariamente Indricotherium), P. prohorovi (originariamente Aralotherium) e P. orgosensis (originariamente Dzungariotherium). La maggior parte degli altri nomi vennero considerati come sinonimi junior di quei taxa o come nomi dubbi, basati su resti troppo frammentari per essere identificati correttamente. Analizzando le presunte differenze tra generi e specie nominate, Lucas e Sobus hanno scoperto che queste molto probabilmente rappresentavano variazioni all'interno delle popolazioni e che la maggior parte delle caratteristiche erano indistinguibili tra gli esemplari, come era stato sottolineato negli anni '30. Il fatto che l'unico cranio assegnato a P. transouralicum o Indricotherium fosse a cupola, mentre altri fossero piatti fu attribuito al dimorfismo sessuale; è possibile che i fossili di P. bugtiense rappresentino individui femminili, mentre P. transouralicum rappresenti i maschi della stessa specie.[15][13][41]

Secondo Lucas e Sobus, la specie tipo P. bugtiense del tardo Oligocene del Pakistan include sinonimi junior come B. osborni e P. zhajremensis. P. transouralicum del tardo Oligocene del Kazakistan, della Mongolia e della Cina settentrionale comprende B. grangeri e I. minus.[13] Nel 2013, il paleontologo americano Donald Prothero suggerì che P. orgosensis potrebbe essere abbastanza distinto da giustificare il suo nome di genere originale, Dzungariotherium, sebbene la sua posizione esatta richieda una valutazione. P. prohorovi dal tardo Oligocene del Kazakistan potrebbe essere troppo incompleto perché la sua posizione possa essere risolta in relazione alle altre specie; lo stesso vale per le specie proposte come I. intermedium e P. tienshanensis, nonché per il genere Benaratherium.[15][13] Sebbene il nome del genere Indricotherium sia ora un sinonimo junior di Paraceratherium, il nome della sottofamiglia Indricotheriinae è ancora in uso perché la sinonimia del nome del genere non influisce sui nomi dei taxa di livello superiore che derivano da questi. I membri della sottofamiglia sono quindi ancora comunemente indicati come indricotheri.[42]

In contrasto con la revisione di Lucas e Sobus, un articolo del 2003 del paleontologo cinese Jie Ye e colleghi suggerì che Indricotherium e Dzungariotherium fossero generi validi e che P. prohorovi non appartenesse a Paraceratherium. L'articolo ha anche riconosciuto la validità di specie come P. lipidus, P. tienshanensis e P. sui.[43] Un documento del 2004 di Deng e colleghi ha anche riconosciuto tre generi distinti.[44] Alcuni studiosi occidentali hanno utilizzato in modo simile nomi altrimenti considerati non validi dalla revisione del 1989, ma senza fornire analisi e giustificazioni dettagliate.[15] Nel 2021, Deng e colleghi hanno riconosciuto sei specie di Paraceratherium, comprese alcune che erano state precedentemente dichiarate sinonimi, P. grangeri, P. asiaticum e P. lepidum, pur mantenendo Indricotherium e Baluchitherium come sinonimi del genere.[12]

Correntemente i sinonimi riconosciuti per il genere Paraceratherium sono:

- Baluchitherium Forster-Cooper, 1913

- Indricotherium Borissiak, 1916

- Pristinotherium Birkjukov, 1953

- ?Benaratherium Gabunia, 1955

Mentre i sinonimi per le specie P. bugtiense e P. transouralicum sono:

- Aceratherium bugtiense Pilgrim, 1908

- Thaumastotherium osborni Forster-Cooper, 1913 (già in uso)

- Baluchitherium osborni (Forster-Cooper, 1913)

- Metamynodon bugtiensis Forster-Cooper, 1922

- Paraceratherium zhajremensis Bayshashov, 1988

- Indricotherium transouralicum Pavlova, 1922

- Baluchitherium grangeri Osborn, 1923

- Indricotherium asiaticum Borissiak, 1923

- Indricotherium minus Borissiak, 1923

- Indricotherium grangeri (Osborn, 1923)

- Pristinotherium brevicervicale Birjukov, 1953

Evoluzione

La superfamiglia Rhinocerotoidea, che comprende i rinoceronti moderni, potrebbe risalire al primo Eocene, circa 50 milioni di anni fa, con i suoi primi precursori rappresentati da Hyrachyus. Rhinocerotoidea contiene tre famiglie; Amynodontidae, Rhinocerotidae ("veri rinoceronti") e Hyracodontidae. La diversità all'interno del gruppo dei rinoceronti era molto più ampia in epoca preistorica; variavano dalle dimensioni di un cane alle dimensioni di un Paraceratherium. C'erano forme cursorie dalle gambe lunghe adattate per la corsa, e forme semi acquatiche, e la la maggior parte delle specie non aveva corna. I fossili di rinoceronte possono essere identificati come tali principalmente dalle caratteristiche dei loro denti, che è la parte degli animali con maggiore probabilità di conservazione. I molari superiori della maggior parte dei rinoceronti hanno un motivo a forma di pi (π) sulla corona e ogni molare inferiore ha forme a L accoppiate. Anche varie caratteristiche del cranio sono utilizzate per l'identificazione di rinoceronti fossili.[17]