M51 (astronomia)

| M51 Galassia a spirale | |

|---|---|

| |

| Scoperta | |

| Scopritore | Charles Messier |

| Dati osservativi (epoca J2000.0) | |

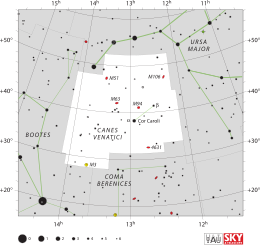

| Costellazione | Cani da Caccia |

| Ascensione retta | 13h 29m 52.7s |

| Declinazione | +47° 11′ 43″ |

| Distanza | 31 milioni a.l. |

| Magnitudine apparente (V) | 9.0 |

| Dimensione apparente (V) | 11′.2 × 6′.9 |

| Redshift | 463 ± 3 |

| Caratteristiche fisiche | |

| Tipo | Galassia a spirale |

| Classe | SA(s)bc pec |

| Dimensioni | 100000 a.l. (30656 pc) |

| Caratteristiche rilevanti | Composto da due galassie interagenti, NGC 5194 (Galassia Vortice) e NGC 5195 |

| Altre designazioni | |

| Galassia Vortice M 51, NGC 5194, NGC 5195, UGC 8493, PGC 47404, VV 001a, VV 403, Arp 85 | |

| Mappa di localizzazione | |

| Categoria di galassie a spirale | |

M 51 è un oggetto astronomico del catalogo di Messier che comprende due galassie distinte, nella costellazione boreale dei Cani da Caccia:

- La più grande e famosa Galassia Vortice (anche nota come NGC 5194 e talvolta M51A) è una classica galassia a spirale. Fu scoperta da Charles Messier il 13 ottobre del 1773.

- La più piccola galassia compagna nota come NGC 5195 (o anche M51B), è parzialmente coperta da un braccio di polvere della spirale Vortice (con la quale interagisce) ed è stata scoperta da Pierre Méchain nel 1781.

Osservazione

La Galassia Vortice è una delle galassie più brillanti del cielo: è infatti abbastanza luminosa da poter essere osservata anche con un binocolo se la notte è propizia, in cui si mostra come una macchia chiara ovaleggiante; un telescopio amatoriale di piccole dimensioni è sufficiente sia per localizzare la compagna minore, sia per individuare l'alone esteso della galassia principale. Un telescopio da 150mm di apertura è sufficiente per poter osservare la struttura a spirale della Galassia Vortice; il braccio più notevole si trova in direzione ovest, ma l'andamento delle spire resta difficile da capire anche ad ingrandimenti maggiori.[1]

La sua declinazione è settentrionale: infatti questa coppia di galassie si presentano circumpolari da gran parte dell'emisfero boreale, come quasi tutta l'Europa e parte del Nordamerica; dall'emisfero australe invece è possibile osservarla anche da latitudini temperate medio-basse, ma resta sempre molto basso sull'orizzonte.[2] Il periodo migliore per la sua osservazione nel cielo serale è quello compreso fra febbraio e agosto.

Storia delle osservazioni

Charles Messier osservò questo gruppo di galassie nel 1773, mentre osservava una cometa; egli descrisse la Galassia Vortice come una nebulosa doppia senza stelle piuttosto debole e con un centro luminoso. William Herschel prima e suo figlio John poi osservarono queste galassie, notando che nella parte centrale attorno al nucleo si presentava uno strano effetto ottico, simile ad un anello che circonda il centro luminoso. L'ammiraglio Smith paragonò la primaria al pianeta Saturno, affermando che avrebbe una forma simile se fosse osservato da una posizione verticale. Lord Rosse infine riconobbe ben chiaramente la struttura a spirale della galassia primaria e la evidente connessione con l'oggetto minore posto a nord.[1]

Caratteristiche

La Galassia Vortice è una delle più luminose e interessanti galassie nel cielo: dista dalla Terra da 15 a 37 milioni di anni luce ed è ampia da 50.000 a 100.000 anni luce. È anche il membro dominante di un piccolo gruppo di galassie, chiamato gruppo di M51. Buona parte della sua intensa luminosità è dovuta alla presenza, nei bracci, di giovani ammassi stellari. Questa galassia fu la prima di cui si osservò la struttura a spirale, ad opera di William Parsons nel 1845; gli astronomi ipotizzano che la forma a spirale sia dovuta principalmente alle interazioni gravitazionali con la galassia più piccola. La spirale disegnata dai bracci della galassia è una spirale logaritmica.

La Galassia Vortice è unita a NGC 5195 attraverso un involucro comune di gas. L'interazione fra le due galassie ha comportato un incremento della creazione di stelle in NGC 5195. Anche il nucleo della Galassia Vortice è più luminoso di quanto ci si potrebbe aspettare, e questo ha portato alcuni studiosi a classificarla come una galassia di Seyfert attiva.

Hubble svela il nucleo

Nel 2001 il telescopio spaziale Hubble ha puntato il suo obiettivo sul centro della Galassia Vortice. Ha così scoperto che lungo i bracci della spirale ci sono alcune "sporgenze" di polvere che si estendono quasi perpendicolarmente ai bracci principali. La regolarità e il grande numero di queste strutture hanno suggerito agli astronomi che il precedente modello di formazione di galassie a spirale a due braccia forse necessita di una revisione. L'immagine del telescopio spaziale rivela anche un disco di polvere nel nucleo che potrebbe alimentare un buco nero.

Gruppo di M51

La Galassia Vortice è la galassia più brillante di un piccolo gruppo di galassie noto come Gruppo di M51, nel quale è inclusa anche M63, NGC 5023 e NGC 5229;[3][4][5][6] questo piccolo gruppo potrebbe in realtà essere una struttura minore sul bordo sudorientale di un più grande gruppo allungato che include il Gruppo di M101 e quello di NGC 5866, sebbene molti dei cataloghi e dei metodi di identificazione dei gruppi di galassie li considerino come delle entità separate.[7]

Supernove in M51

In M51 sono state osservate finora tre supernove:

Note

- ^ a b Federico Manzini, Nuovo Orione - Il Catalogo di Messier, 2000.

- ^ Una declinazione di 47°N equivale ad una distanza angolare dal polo nord celeste di 43°; il che equivale a dire che a nord del 43°N l'oggetto si presenta circumpolare, mentre a sud del 43°S l'oggetto non sorge mai.

- ^ R. B. Tully, Nearby Galaxies Catalog, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, ISBN 0-521-35299-1.

- ^ P. Fouque, E. Gourgoulhon, P. Chamaraux, G. Paturel, Groups of galaxies within 80 Mpc. II - The catalogue of groups and group members, in Astronomy and Astrophysics Supplement, vol. 93, 1992, pp. 211–233.

- ^ A. Garcia, General study of group membership. II - Determination of nearby groups, in Astronomy and Astrophysics Supplement, vol. 100, 1993, pp. 47–90.

- ^ G. Giuricin, C. Marinoni, L. Ceriani, A. Pisani, Nearby Optical Galaxies: Selection of the Sample and Identification of Groups, in Astrophysical Journal, vol. 543, 2000, pp. 178–194, DOI:10.1086/317070.

- ^ L. Ferrarese, H. C. Ford, J. Huchra, R. C. Kennicutt Jr., J. R. Mould, S. Sakai, W. L. Freedman, P. B. Stetson, B. F. Madore, B. K. Gibson, J. A. Graham, S. M. Hughes, G. D. Illingworth, D. D. Kelson, L. Macri, K. Sebo, N. A. Silbermann, A Database of Cepheid Distance Moduli and Tip of the Red Giant Branch, Globular Cluster Luminosity Function, Planetary Nebula Luminosity Function, and Surface Brightness Fluctuation Data Useful for Distance Determinations, in Astrophysical Journal Supplement, vol. 128, 2000, pp. 431–459, DOI:10.1086/313391.

- ^ (EN) IAUC 5961: 1994I; PECULIAR Var IN Sgr

- ^ (EN) IAUC 8553: 2005cs; 2005cn, 2005cr

- ^ (EN) SUPERNOVA 2011dh IN M51 = PSN J13303600+4706330, CBET 2736 del 3 giugno 2011

Bibliografia

Libri

- (EN) Stephen James O'Meara, Deep Sky Companions: The Messier Objects, Cambridge University Press, 1998, ISBN 0-521-55332-6.

Carte celesti

- Toshimi Taki, Taki's 8.5 Magnitude Star Atlas, su geocities.jp, 2005. - Atlante celeste liberamente scaricabile in formato PDF.

- Tirion, Rappaport, Lovi, Uranometria 2000.0 - Volume I - The Northern Hemisphere to -6°, Richmond, Virginia, USA, Willmann-Bell, inc., 1987, ISBN 0-943396-14-X.

- Tirion, Sinnott, Sky Atlas 2000.0 - Second Edition, Cambridge, USA, Cambridge University Press, 1998, ISBN 0-933346-90-5.

- Tirion, The Cambridge Star Atlas 2000.0, 3ª ed., Cambridge, USA, Cambridge University Press, 2001, ISBN 0-521-80084-6.

Voci correlate

- Catalogo di Messier

- New General Catalogue

- Oggetti non stellari nella costellazione dei Cani da Caccia

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su M51

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su M51

Collegamenti esterni

- (EN) Catalogo NGC/IC on-line, su ngcicproject.org.

- (EN) Dati di NGC 5194 - SIMBAD, su simbad.u-strasbg.fr. (dettagli identificatori, misure)

- (EN) Dati di NGC 5194 - NASA Extragalactic Database, su ned.ipac.caltech.edu.

- (EN) Dati di NGC 5194 - SEDS, su spider.seds.org.

- (EN) Dati di NGC 5194 - VizieR Service, su vizier.u-strasbg.fr.

- (EN) Immagini di NGC 5194 - Aladin, su aladin.u-strasbg.fr.

- (EN) Immagini di NGC 5194 - SkyView, su skyview.gsfc.nasa.gov.

- (EN) M51, SEDS Messier pages, su messier.seds.org.

- (EN) M51 The Whirlpool Galaxy, su dsi-astronomie.de.