Iperinflazione

In economia con il termine iperinflazione si intende una situazione di inflazione particolarmente elevata tanto da indurre i consumatori ad usare valuta estera[1]; secondo i principi contabili internazionali (IAS 29) si parla di iperinflazione quando uno Stato tende a fissare i prezzi in valuta estera e quando il livello dei prezzi è raddoppiato nell’arco di un triennio[1]. Principale causa dell'iperinflazione è un aumento persistente della quantità di moneta, eccessivo rispetto alla crescita del PIL[1]

Esempi storici

La storia conosce molti casi di iperinflazione: ad Atene al termine della guerra del Peloponneso (404 a.C.), nella Roma antica sotto i regni di numerosi imperatori, da Caracalla (212 d.C.) a Diocleziano (280 d.C.), nelle colonie americane sotto il Congresso Continentale nel 1781, in Francia dal 1790 al 1796, in Austria, in Ungheria, in Polonia e in Russia dopo la prima guerra mondiale, e in alcuni paesi dell'America Latina oggi, i più noti dei quali sono: il Brasile che - tra il 1970 ed il 1990 ufficialmente adottò una serie pressoché interminabile di valute (cruzeiro, cruzeiro nuovo, cruzado, c secondo cruzado, nuovamente cruzeiro, poi il cruzeiro real e infine, dal 1994, il real); la Colombia - che ricevette dal famigerato narcotrafficante Pablo Escobar la proposta di vedersi saldati tutti i debiti coi proventi del narcotraffico in cambio dell'impunità dei cartelli colombiani della cocaina; l'Argentina che ufficialmente non rimborsò più gli investitori stranieri titolari delle proprie obbligazioni nel 2002 e la Bolivia dove il prezzo dell'acqua potabile è salito alle stelle da quando - nel 2000 - il governo vendette i diritti di sfruttamento alle compagnie statunitensi.

Un discorso a parte meritano le economie dei paesi belligeranti, specialmente se occupati da una potenza straniera: la Germania, nei paesi invasi durante la seconda guerra mondiale, non si limitava soltanto a imporre ai paesi sconfitti le spese per il mantenimento del proprio esercito (alimenti, carburante, vestiario, ecc.) e le riparazioni di guerra, ma imponeva anche il cosiddetto "Marco d'Occupazione", ovvero un cambio artificiale della propria moneta ipervalutata rispetto a quelle dei paesi sconfitti (che, di conseguenza, venivano ipersvalutate): fu così che alla Repubblica Sociale Italiana dell'ex alleato Benito Mussolini, Adolf Hitler impose un'indennità annuale di 15 miliardi di lire (valore del 1943), e una rapina di ogni prodotto industriale (bellico in primis) e agricolo che contribuì a provocare un'inflazione in Italia del 450% annua, in cambio della rinuncia ad imporre in Italia il marco d'occupazione (che in Italia non esistette). Una delle iperinflazioni più spettacolari nella storia e anche quella per cui abbiamo le statistiche più adeguate, si è verificata in Germania negli anni dal 1919 alla fine del 1923.

L'iperinflazione weimariana

Già allo scoppio della prima guerra mondiale, nel 1914, per fronteggiare l'immane sforzo bellico, la Germania abolì la convertibilità aurea del marco. Quando la Grande Guerra divenne sempre più probabile, la popolazione ritirò dalla banca del Reich monete d'oro per un valore di 100 milioni di marchi. Di conseguenza, quest'ultima sospese l'incasso di banconote e monete divisionali. Il governo perseguì la via del finanziamento statale incrementando la stampa di banconote. Fino al termine del conflitto, la quantità del denaro in circolazione era quintuplicata, mentre la quota delle monete era scesa allo 0,5 per cento. I costi astronomici del conflitto, dell'ordine di 164 miliardi di marchi, furono sostenuti soprattutto da diverse forme di prestiti obbligazionari e solo in minima parte da imposte belliche e aumenti delle tasse. L'idea era, una volta usciti vittoriosi, di ripagare i debiti a spese dei vinti, ma il conflitto vide la Germania uscire sconfitta. Tra il 1871 ed il 1913 l'inflazione tedesca aveva mostrato un andamento molto contenuto e a tratti addirittura negativo, negli anni della prima guerra mondiale l'inflazione annua salì invece in media al 28,3%. Come una bomba ad orologeria, gli squilibri finanziari derivanti dalle immense necessità di spesa dello Stato per ragioni di guerra esplosero dopo un lustro in tutta la loro drammaticità. Nel periodo direttamente successivo, cioè tra il 1919 ed il 1923, l'inflazione raggiunse il 662,6% annuo. Nel biennio tra 1921 e 1923 si scatenò la vera "iperinflazione di Weimar". Durante la sua fase finale, nel novembre 1923, il marco valeva un bilionesimo [1/1.000.000.000.000] di quanto valesse nel 1914.

In Germania durante gli anni venti, nella fase politica nota come Repubblica di Weimar, si usò il termine Papiermark (dalla lingua tedesca: marco di carta) per indicare le banconote emesse per pagare i debiti di guerra stampando banconote. Le nazioni vincitrici della Grande guerra decisero di addebitare alla Germania i costi della guerra da loro sostenuti. Senza nessun riguardo alle riserve di oro che avrebbero dovuto garantire la valuta, la Germania continuò a stampare cartamoneta finché il debito non fu assolto, il che causò la rapidissima svalutazione della moneta. Durante l'iperinflazione, furono emesse banconote di taglio elevato. Non furono quasi più coniate monete, tranne per alcune serie da 200 e 500 marchi d'alluminio. Il Papiermark fu prodotto in enormi quantità: esistevano anche tagli da 100.000.000.000.000 di marchi (centomila miliardi). Centinaia di fabbriche di carta stampavano giorno e notte nuove banconote, francobolli e altri valori con sopra delle cifre sempre più astronomiche. Stamperie pubbliche e private, statali, regionali, comunali, bancarie e persino private emettevano fiumi di marchi che non valevano il prezzo della carta su cui erano impressi. Complessivamente 30.000 persone erano impegnate nella produzione dei circa dieci miliardi di banconote emesse per contrastare l'inflazione. Trenta fabbriche producevano la carta e 133 aziende terze con 1.783 stampanti lavoravano giorno e notte per la tipografia del Reich. In totale, la banca del Reich emise 524 trilioni di marchi (un trilione ha 18 zeri), cui si aggiunsero altri 700 trilioni «d'emergenza» fatti stampare da 5800 città, comuni e imprese per fronteggiare la crisi economica. Il più delle volte, le banconote e i francobolli stampati qualche ora prima venivano sovrimpressi con valori superiori e, per accelerare la produzione, le banconote venivano stampate da un solo lato.

Da ciò si evince come l'iperinflazione consista in un aumento smisurato e continuo dei prezzi, che impoverisce l'economia perché i prezzi perdono la loro funzione di segnalare, attraverso la scarsità, la migliore allocazione delle risorse. Un aumento che impoverisce soprattutto i più deboli, perché nell'iperinflazione sono i più furbi ad avvantaggiarsi. A rimetterci sono - all'inizio - coloro che detengono un reddito fisso, come i lavoratori dipendenti (nel 1923 il governo tedesco fu costretto a pagare lo stipendio quotidianamente ai dipendenti, i quali s'affrettavano a comperare qualsiasi merce prima di vedersi letteralmente sublimare il denaro tra le mani), mentre temporaneamente si salvano coloro che possono adeguare le proprie entrate alla continua ascesa dei prezzi. Col tempo, però, anche i lavoratori autonomi iniziano a trovarsi in difficoltà, in quanto sarà sempre più arduo trovare un numero sufficiente di clienti in grado di poter spendere grosse somme di denaro per richiedere le prestazioni professionali dei liberi professionisti, o i prodotti immessi sul mercato dagli industriali.

La perdita di valore del marco nei confronti del dollaro fu irrefrenabile: 1 dollaro valeva, nel 1921, 65 marchi; nel 1922, 2.420 marchi; nel giugno 1923, 100.000 marchi; nel luglio 1923, 350.000 marchi; nell'agosto 1923, 4.600.000 marchi; nel settembre 1923, 100.000.000 di marchi; nell'ottobre 1923, 25.000.000.000 di marchi; nel novembre 1923, 4.200.000.000.000 di marchi. Il valore del Papiermark (marco di carta) che nel gennaio 1914 veniva cambiato a 4,2 per ogni dollaro statunitense raggiunse i 1.000.000 di marchi per dollaro in agosto e a 4.200.000.000.000 per dollaro il 20 novembre 1923. Il 15 novembre 1923 un dollaro americano comprava 4200 miliardi di marchi, e per comperare un chilo di pane ci voleva più di un chilo di banconote. Una lettera a uso interno del Paese il 1º gennaio 1923 costava 10 marchi, il 10 ottobre 2 milioni di marchi e il 1º dicembre (1923) 50 miliardi di marchi. Francobolli da 5 miliardi di marchi erano utilizzati per spedire le cartoline (ma, in realtà, non erano utilizzati: gli uffici postali timbravano la corrispondenza con la dicitura "Tassa evasa" (“Gebuhr bezahlt”) perché il prezzo dei valori bollati cresceva di giorno in giorno, cosicché - oggigiorno - tali francobolli raramente si reperiscono vidimati con timbri originali, che non siano, quindi, falsi o di favore), carriole piene di carta moneta servivano a comprare un uovo o un biglietto del tram. In questa situazione drammatica, si tornò a fare senza il denaro, in quanto le banconote erano utilizzate per accendere le stufe, quando la gente era già da mesi dedita al baratto dei beni. La situazione si normalizzò solo nel gennaio 1924, quando fu introdotta - a partire dal 15 novembre 1923 - la nuova moneta, il Rentenmark, che sostituiva milioni dei vecchi biglietti di banca.

Il taglio più alto di una banconota durante l'iperinflazione tedesca fu di cento milioni di miliardi (100.000.000.000.000.000) di marchi.

La transitoria iperinflazione del secondo dopoguerra

Al termine della seconda guerra mondiale la Germania era praticamente da ricostruire per intero. Privata delle miniere della Slesia, in quanto la regione era passata sotto la Polonia e privata di gran parte della costa sul Mar Baltico, passata sotto l'URSS (Prussia Orientale) e sotto la Polonia (Pomerania e Prussia Occidentale), la Germania venne ulteriormente divisa in quattro zone di occupazione tra il 1945 ed il 1948. A causa del progressivo peggioramento dei rapporti reciproci tra le potenze vincitrici del conflitto, sorsero due nuovi stati tedeschi, la Repubblica Federale di Germania (BRD) sui territori occupati da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, e la Repubblica Democratica Tedesca (DDR) nella zona d'occupazione sovietica. Mentre nella DDR l'inflazione non si manifestò a causa della collettivizzazione delle terre, del controllo statale sugli istituti bancari e sul mercato dei beni (peraltro a lungo razionati), nella Repubblica Federale Tedesca si procedette alla conversione della moneta nazionale che si era fortemente svalutata nel biennio 1946 - 1948 anche a causa del cosiddetto "mercato nero". Nel giugno 1948 – con la Germania ridotta in rovine e la produzione industriale ritornata ai livelli del 1840 – Ludwig Erhard avviò la riforma monetaria atta a rimuovere l'eccesso di circolante monetario.

Al Reichsmark fu sostituito il Deutsche Mark; la Reichsbank venne privatizzata e divenne la Bundesbank; i depositi bancari, il cui titolo di proprietà era legittimo e certo furono convertiti al tasso 10:1. In pratica, dalla sera alla mattina, il governo non riconobbe più il valore legale del Reichsmark, che doveva essere necessariamente convertito nella nuova unità monetaria, e ridusse di dieci volte il potere di acquisto dei patrimoni monetari. Venne rimossa gran parte del circolante dal territorio nazionale e venne inaugurata una forma di emissione monetaria controllata (si stampava ex novo soltanto l'aliquota di carta moneta ritirata dal mercato in quanto usurata) in modo da mantenere costante l'ammontare del circolante. Ad ogni cittadino furono distribuiti, inoltre, quaranta nuovi marchi, che costituirono la base per l'incremento dei nuovi patrimoni. Il vecchio denaro non valeva più nulla e quello nuovo non poteva esser convertito in altre valute fino al 1958, quando in tutta Europa si ritornò al cambio libero tra le monete in regime di piena convertibilità. Comunque, l'iperinflazione del periodo immediatamente successivo alla fine dell'ultimo conflitto mondiale non raggiunse affatto i picchi drammatici della precedente in epoca weimariana.

Altri casi d'iperinflazione

- Casi d'iperinflazione si verificarono al termine della Rivoluzione americana, quando il dollaro continentale veniva stampato senza controllo, tanto da avviare gli Stati Uniti al fallimento economico - finanziario nel 1790. All'epoca risale il detto tuttora popolare: "Non vale un Continentale".

- E durante la Rivoluzione francese chi rifiutava gli assegnati, sempre più privi di valore, viveva pericolosamente (era passibile di condanna alla pena capitale). Nel dicembre del 1789 l'Assemblea Nazionale rivoluzionaria decretò la confisca dei beni della Chiesa, nella speranza di poter ripianare i debiti dello Stato. Poiché non si poteva confidare di vendere i terreni a breve, i debiti venivano ripagati con i cosiddetti «assegnati», prestiti di Stato remunerati. Dopo solo un anno dall'inizio della rivoluzione, tuttavia, gli impulsi positivi per l'economia si erano già esauriti e la remunerazione venne sospesa. L'accettazione di questi titoli rimaneva però obbligatoria e i contravventori – secondo una menzione sulla banconota – rischiavano la vita. Ciononostante, quando nell'aprile del 1795 il valore degli assegnati crollò all'8 per cento, sempre più commercianti si rifiutarono di accettarli. I lavoratori, pagati esclusivamente in questa «valuta», impoverivano a vista d'occhio. L'anno dopo, con un corso di 30:1, gli assegnati furono sostituiti dai «mandats territoriaux», limitati a 2,4 miliardi. Il 27 maggio 1797 tutti gli assegnati furono dichiarati nulli.

- Nel 1946, in Ungheria, lo százmillió B.-Pengő (100 000 000 000 000 000 000 di pengő) fu la banconota in circolazione dal taglio più alto di tutti i tempi. Nell'ambito della riforma monetaria del 1º agosto 1946 un fiorino sostituì non meno di 400 quadriliardi di pengő (un 4 seguito da 29 zeri). La banconota utilizzata dal taglio più alto era lo százmillió B.-Pengő (100 milioni di bilioni di pengő), seguita dall'egymilliárd B.-Pengő (un 1 seguito da 21 zeri) che fu stampata ma non entrò mai in circolazione.

- Contemporaneamente (1946 - 1949), in Giappone, privo di risorse minerarie di rilievo, si assistette ad un'impennata inflazionistica dovuta anche allo sforzo ricostruttivo circa i danni imputabili alla guerra appena perduta. L'Impero, appena al termine della seconda guerra mondiale, sperimentò un periodo di iperinflazione. Per ovviare al problema il governo decise una manovra che verteva sull'introduzione di nuove banconote. Nel 1946 i Giapponesi furono costretti a depositare tutto il loro denaro liquido nelle banche, che si sarebbero incaricate di distribuire le nuove monete metalliche e cartacee. Tale distribuzione, tuttavia, poteva essere fatta solo con determinate limitazioni ed i depositi bancari vennero bloccati per un certo periodo di tempo. In tal modo venne eliminato l'eccesso di liquidità circolante e l'inflazione tornò sotto controllo molto rapidamente, senza il bisogno di procedere a rialzi dei tassi di interesse (che all'epoca sarebbero comunque risultati inutili).

- Il ventennio 1970 - 1990 fu un periodo buio per l'economia boliviana: l'inflazione galoppante spinse le Autorità governative all'adozione di una nuova valuta. Venne stampata anche una banconota da 10.000 vecchi Pesos con impressa la sovrastampa del nuovo valore nominale di un Centavo. La banconota divenne fin dall'inizio di difficile utilizzo, tanto che figurò più nei cataloghi di vendita delle società numismatiche che non nei negozi della Bolivia.

- Anche altri stati dell'America Latina si trovarono alle prese con l'iperinflazione tra il 1970 ed il 1990. Emblematico è il caso dell'Ecuador, che nel marzo del 2000 abbandonò la propria unità monetaria adottando il dollaro statunitense.

- Casi di iperinflazione si sono registrati in paesi del Sud America negli anni novanta e in Russia, durante la presidenza di Boris Eltsin, a seguito della svalutazione del rublo.

- In Russia, nell'autunno del 1991, alla caduta del comunismo, la ricchezza della nazione venne divisa in tre parti: una andò allo Stato, che mantenne la partecipazione di maggioranza nelle imprese appena privatizzate; una agli investitori stranieri e il resto alla popolazione. Il primo ottobre del 1992 lo stato donò ad ogni cittadino voucher pari a 10.000 rubli (corrispondenti ai tempi a circa 60 dollari, cioè il salario medio mensile), questi voucher dovevano servire ad acquistare le azioni delle ex aziende statali. I voucher potevano essere tenuti o venduti, ma nella realtà pochissimi russi sapevano come usarli. Gli obiettivi da perseguire al fine di affrontare tale transizione furono individuati in (1) liberalizzazione, (2) stabilizzazione e (3) privatizzazione. La prima fiammata inflazionistica si accese tra il 1992 ed il 1994, quando il tasso di cambio del rublo sul dollaro precipitò da 230 a 3.500 rubli. La svalutazione, insieme all'inflazione a due cifre, spazzò via i risparmi della gente. I risultati della liberalizzazione, abbassando i controlli sui prezzi, portarono tuttavia a un'inflazione incontrollabile (aggravata dal fatto che la Banca Centrale, organo sotto il controllo del Parlamento, scettica di fronte a tali riforme, decise di stampare nuova cartamoneta per finanziare il debito accumulato) e la prossima bancarotta di molte imprese russe, il cui modello di produzione era inadeguato a confrontarsi con il libero mercato globale. Nel 1998 si sfiorò la bancarotta dello stato.

- Nella Repubblica Federale di Jugoslavia tra il 1992 e il 1994 il dinaro venne rivalutato ufficialmente per 3 volte, con rapporti di 1:10, 1:1.000.000 e di 1:1.000.000.000; infine venne introdotto il nuovo dinaro, ancorato al marco tedesco. Alla fine del 1993, in Serbia, un chilo di pancetta costava 20 bilioni di dinari.

- Lo Zimbabwe attraversa una grave fase d'iperinflazione a causa della continua emissione di banconote, il cui valore nominale non è supportato da beni reali e che non godono della fiducia degli operatori economici. Nel 1984 la nazione avviò una "radicale" riforma agraria con la confisca senza indennizzo delle terre e delle fattorie appartenute ai coloni europei e ai loro discendenti, che furono distribuite alle famiglie dei miliziani e dei partigiani della guerra di liberazione. Fu un provvedimento demagogico e punitivo che schiantò la produzione agricola fino ad allora florida (il paese - da esportatore - divenne, nel giro di tre anni, importatore di derrate alimentari). Nel 1991 il paese risultò insolvibile ed il Fondo Monetario Internazionale lo punì azzerandogli il credito. A cavallo tra il 2007 e il 2008 l'inflazione dello Zimbabwe si aggirava sul 60.000%-100.000%, ha raggiunto i 2.000.000% intorno alla metà del 2008, ha toccato gli 11.200.000% nel settembre dello stesso anno per raggiungere l'incredibile dato del 231.000.000% in ottobre. Dal 2009 in Zimbabwe non viene più stampata la banconota nazionale ma hanno corso legale il Dollaro statunitense e il Rand sudafricano. La nazione africana - oggigiorno - sopravvive grazie alla cooperazione da parte della Cina, che presta assistenza tecnica e distribuisce aiuti alimentari in cambio delle concessioni minerarie in esclusiva. Nel giugno 2015 lo Zimbabwe dice addio definitivamente alla banconota da 100 trilioni, fissando il tasso di cambio di 5 dollari americani ogni 175.000 quadrilioni di dollari locali.

- Altro caso emblematico è quello del Venezuela la cui economia è quasi totalmente dominata dal petrolio. Il crollo del prezzo dell'olio minerale, tra il 2010 ed il 2013 ha provocato il collasso delle entrate statali di valuta estera, tanto che la moneta locale, il Bolivar ha subito un tracollo: a settembre 2018 l'iperinflazione ha raggiunto il 13.800 % ed i beni di prima necessità sono reperibili unicamente al mercato nero in cambio di dollari [2].

Periodi d'iperinflazione nel mondo

A cavallo tra il 1900 ed il 2018 si è assistito a casi sorprendenti d'iperinflazione, generalmente calcolati su base mensile. Come indicatore storico di riferimento, la Rivoluzione francese produsse un'inflazione mensile del 143% durante il settennato tra il 1789 ed il 1796. Il record di perdita di valore della moneta spetta all'Ungheria nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale, quando l'inflazione raggiunse il tetto del 207% quotidiano nel corso del 1946. Ecco i casi più eclatanti, paese per paese, espressi mensilmente:

Nota:

- ^ Indicatore storico di riferimento

Iperinflazioni più alte della storia

| Iperinflazioni più alte della storia | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Paese | Moneta | Data | Tasso d'inflazione mensile | Tasso d'inflazione giornaliero | Tempo necessario per il raddoppio dei prezzi | Banconota di taglio più elevato |

| Pengő ungherese | luglio 1946 | 4,19 × 1016 % | 207,19% | 15 ore | 100.000.000.000.000.000.000 pengő[4] | |

| Dollaro zimbabwiano | novembre 2008 | 7,96 × 1010 % | 98,01% | 24,7 ore | 100.000.000.000.000 dollari | |

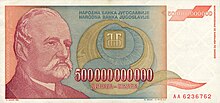

| Dinaro jugoslavo | gennaio 1994 | 3,13 × 108 % | 64,63% | 1,4 giorni | 500.000.000.000 dinari | |

| Papiermark | ottobre 1923 | 29.500% | 20,87% | 3,7 giorni | 100.000.000.000.000 papiermark | |

| Dracma greca | ottobre 1944 | 13.800% | 17,84% | 4,3 giorni | 100.000.000.000 dracme | |

| Vecchio dollaro taiwanese | maggio 1949 | 2.178% | 10,98% | 6,7 giorni | 1.000.000 dollari | |

Cause dell'iperinflazione

Un'eccessiva quantità di moneta circolante è uno dei principali fattori di inflazione e di iperinflazione.

Tale eccesso può dipendere da un'eccessiva emissione di moneta circolante da parte delle banche centrali e degli istituti di credito, o da una conversione dei depositi in moneta circolante, superiore alla media. Questa monetizzazione degli attivi di famiglie, imprese, Stato (quali depositi in conto corrente, titoli, valute estere, ecc.) avviene in presenza di un bank run, di una crisi di liquidità, di un'eccessiva svalutazione.

In questi casi, i soggetti economici prelevano molto di più dei loro risparmi perché temono di perdere il loro denaro, o perché necessitano di somme maggiori per fronteggiare investimenti e spese correnti.

Il secondo fattore, l'emissione di nuova moneta, da parte di banche centrali e altri istituti di credito, può essere rivolta a soddisfare le esigenze di liquidità di qualche soggetto economico - come Stato, finanza o imprese - trascurando le conseguenze per l'intero sistema di un'eccessiva massa monetaria.

Il finanziamento di una quota consistente della spesa pubblica attraverso l'emissione di moneta anziché tramite le imposte e l'emissione di titoli del debito pubblico: questo può accadere in caso di guerra ("economia di guerra") o per lo shock economico di un default (fallimento) dello Stato o di gruppi finanziari, economici o industriali di importanza economica pari a quella dello Stato stesso.

L'iperinflazione crea un vantaggio per il capitale di debito, perché il valore di mercato dei beni acquistati può crescere di qualche ordine di grandezza e, vendendo qualche bene del patrimonio, il debito può essere saldato rapidamente. Tuttavia, è molto meno probabile riuscire a realizzare una compravendita.

Le conseguenze sui redditi dell'iperinflazione sono diverse a seconda delle attività:

- i commercianti e chi offre servizi a pagamento possono adeguare giornalmente i prezzi delle merci che vendono e sono quelli che ne risentono meno;

- gli stipendiati (operai, impiegati, ecc.) ne sono più colpiti, ma possono premere sui loro datori di lavoro affinché il loro salario aumenti, sia pure più lentamente dell'inflazione stessa (con il pericolo però che si inneschi la cosiddetta spirale prezzi-salari);

- la situazione peggiore la vivono gli agricoltori, e soprattutto i coltivatori dediti a coltivazioni annuali (cioè che vendono il loro raccolto una volta l'anno) sono i più colpiti di tutti, perché il valore in denaro che ricavano dalla vendita si perde quasi completamente da un raccolto all'altro, e restano per la maggior parte dell'anno privi di sussistenza; perciò gli agricoltori sono i primi, in caso di forte inflazione, a preferire lo scambio di beni in natura, cioè il baratto, e a rifiutare i pagamenti in monete.

La continua perdita di potere di acquisto della moneta (tipica dei periodi di iperinflazione) spinge poi gli operatori a disfarsi quanto prima possibile della moneta ricevuta, contribuendo ad accelerare ancora di più il fenomeno inflativo (a causa dell'aumento della velocità di circolazione della moneta così prodotto); si innesca così un circolo vizioso, che in assenza di un intervento deciso dell'autorità monetaria non può essere interrotto.

Per l'alterazione profonda che ne deriva nella distribuzione dei redditi, l'iperinflazione ha sempre ripercussioni sull'equilibrio politico del sistema.

Le conseguenze più gravi dei fenomeni di iperinflazione sono però quelle prodotte sull'economia reale: l'incertezza sul valore della moneta si trasmette sull'intera attività economica, scoraggiando gli investimenti, con gravi conseguenze sui livelli di reddito nazionale e di occupazione (inasprendo così la situazione di crisi della popolazione).

Soluzioni contro l'iperinflazione

Le gravi crisi economico-finanziarie e le conseguenze devastanti che ne sono derivate in termini di perdita di potere d'acquisto, mancanza di liquidità, difficoltà di accesso ai finanziamenti hanno spinto l'interesse generale a ricercare sistemi di scambio e di valuta alternativi a quello monetario tradizionale che siano in grado di dare respiro all'economia e di incentivarne la ripresa.

Le soluzioni istituzionali a una situazione di iperinflazione passano tutte attraverso profonde riforme del sistema politico, economico e sociale, che vanno valutate a seconda dei singoli casi; le persone comuni, di fronte a una situazione come quella descritta, reagiscono sostanzialmente in due modi:

- Ritornare al baratto; è facile da mettere in pratica per le transazioni quotidiane e permette di sfuggire in parte alla devastante spirale prezzi-salari dell'iperinflazione. Questa soluzione si è evoluta in tempi recenti grazie anche alle possibilità offerte da internet, per esempio nel corporate barter, riferito al B2B, cioè lo scambio di beni e servizi in compensazione: non è limitato al puro scambio bilaterale di merci, bensì consente a chi acquista beni o servizi da un'azienda di compensare il valore dell'acquisto in un momento successivo con la vendita di propri beni o servizi a qualsiasi altra azienda ne faccia richiesta. Questo meccanismo avviene all'interno di un circuito di barter regolato da un mediatore che ne favorisce l'equilibrio attraverso la concessione di debiti, verso chi acquista, e crediti, verso chi vende, che non generano interessi e che vengono annotati sopra un conto virtuale. Il barter permette quindi di acquistare beni o servizi senza attingere dalle proprie risorse liquide e senza dover chiedere un prestito e pagarne gli interessi.

- Accettare pagamenti solo in monete straniere, non inflazionate. Invece di farsi pagare nella moneta locale soggetta a iperinflazione, chi può farlo sceglie di farsi pagare con moneta di altri paesi finanziariamente solidi: per esempio è stata prassi comune nella seconda metà del ventesimo secolo, in molti paesi del terzo mondo e non solo, accettare pagamenti in dollari invece che nella valuta locale. Sono nate, nell'ultimo ventennio, una serie di "monete solidali" come il Tau in Italia, il Wir in Svizzera (nato nel 1934) o gli Ithaca Hours negli USA, con lo scopo di garantire chi li usa dalla perdita di valore dovuta all'inflazione e alla speculazione. Va detto però che l'inflazione in questi anni (2000-2010) è stata minima, quindi finora nessuna di queste monete alternative è mai stata messa alla prova.

Questi due fenomeni contengono gli effetti dell'iperinflazione, ma non li annullano: rimane necessario ricorrere alla valuta inflazionata per pagare le tasse, i servizi pubblici, i contributi pensionistici, le utenze, le sanzioni. I datori di lavoro pagheranno comunque i lavoratori in moneta inflazionata, perché lo troveranno più conveniente. Una soluzione definitiva all'iperinflazione può essere solo istituzionale, sistemica.

Note

- ^ a b c Treccani

- ^ http://www.wallstreetitalia.com/venezuela-nel-caos-maduro-ai-cittadini-comprate-lingotti-doro/

- ^ (ES) D E V A L U A C I O N - I N F L A C I O N MEXICO-U.S.A 1970-2005 (sic), su Mexico maxico, 31 ottobre 2005. URL consultato il 25 novembre 2018 (archiviato dall'url originale il 10 dicembre 2005).

- ^ La banconota di valore più elevata era di 1.000.000.000.000.000.000.000 pengő, ma non venne mai messa in circolazione.

Voci correlate

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su iperinflazione

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su iperinflazione

Collegamenti esterni

- Banconota da 100.000.000.000.000 di dollari nello Zimbabwe, su guide.supereva.it.

| Controllo di autorità | GND (DE) 7696600-8 |

|---|