Serapeo

Serapeo è il nome che viene dato ad ogni tempio, o altra struttura religiosa, dedicata alla divinità sincretica Serapide, venerata nell'Egitto ellenistico e che combinava elementi degli antichi dei egizi Osiride e Api in una forma antropizzata compatibile con la cultura della Alessandria tolemaica.

Vi furono numerosi centri di questo culto ognuno dei quali detto, in greco, Serapeion o Serapeum nella forma latinizzata.

Il più famoso tempio dedicato a Serapide fu costruito in Alessandria durante il regno di Tolomeo III (che regnò dal 246 a.C. al 222 a.C.).

Serapei in Egitto

Serapeo di Alessandria

«Serapeum, quod licet minuatur exilitate verborum, atriis tamen columnariis amplissimis et spirantibus signorum figmentis et reliqua operum multitudine ita est exornatum, ut post Capitolium, quo se venerabilis Roma in aeternum attollit, nihil orbis terrarum ambitiosius cernat.»

«Il Serapeo, il cui splendore è tale che le semplici parole possono solamente sminuirlo, è talmente ornato di grandi sale colonnate, di statue che sembrano vive e tanta moltitudine di altre opere, che niente altro, eccetto il Campidoglio, simbolo dell'eternità della venerabile Roma, può essere considerato più fastoso al mondo.»

Sembra che già durante il regno di Tolomeo I Soter fosse stato eretto un primo tempio consacrato a Serapide, una struttura abbastanza semplice e modesta, probabilmente, in stile greco che venne in seguito arricchita con elementi architettonici egizi. Secondo una tradizione, non supportata da alcun dato storico, il re avrebbe sottratto la statua della divinità dalla città di Sinope situata sulla costa del Mar Nero, di fronte alla penisola di Crimea. L'operazione, prettamente politica, condotta dal primo sovrano della dinastia tolemaica fu quella di far accettare, sia alla popolazione di origine greca che da quella più tradizionalista di origine egizia, un nume tutelare che unisse le caratteristiche delle divinità greche Zeus e Ade a quelle degli egizi Osiride e Api. Secondo quanto riportato dal geografo greco Strabone l'edificio, di cui non rimangono vestigia, si sarebbe trovato nella parte occidentale della città.

Tolomeo II fece aggiungere al tempio una biblioteca, più piccola di quella, più famosa, annessa al Museo, contenente 42.800 rotoli di papiro.

Tolomeo III fece rifondare la costruzione affidando l'incarico all'architetto Parmenisco. Il tempio ospitava una statua del dio, opera dello scultore Briasside. Serapide è raffigurato nella foggia di uomo barbuto, seduto su un trono (immagine legata all'iconografia dello Zeus greco), recante sul capo un cesto colmo di sementi. Nella mano sinistra sollevata regge un lungo scettro, mentre la destra è poggiata sulla testa di un Cerbero.

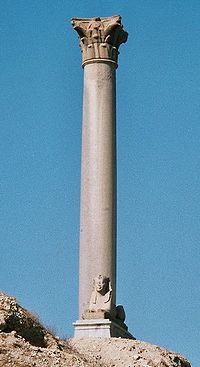

Per opera dell'imperatore romano Claudio (41 -54) il tempio fu rivoluzionato e portato alle dimensioni di grande santuario (185 x 92 metri) In questo modo l'acropoli alessandrina si abbellì di numerosi edifici: tempio di Serapide e annessa biblioteca, tempio di Anubi, quello di Ibi, la necropoli degli animali sacri, gli obelischi di Seti I e la colonna di Serapide, che risulta ancora al suo posto nel III secolo.

Durante il regno di Traiano (98-117) si ebbe ad Alessandria una ribellione ebraica a seguito della quale tempio di Serapide fu distrutto. L'imperatore Adriano (117 - 138) fece ricostruire il santuario facendovi aggiungere una grande statua del toro Api, statua che, dopo il suo rinvenimento nel 1895, è attualmente conservata nel museo greco-romano di Alessandria.

Scavi condotti nel sito della Colonna di Pompeo (in realtà eretta da Diocleziano), eseguiti nel 1944, hanno portato alla scoperta del deposito di fondazione del tempio. Si tratta di due serie di dieci placche ciascuna; per ogni serie vi è una placca in oro, una in argento, una in bronzo, una in ceramica, una in fango essiccato del Nilo e cinque in vetro opaco. Tutte le placche riportano un testo, in greco ed in geroglifico, riportante il decreto di Tolomeo III di costruzione del tempio Nella stessa area è stato anche rinvenuto il deposito di fondazione di un tempio dedicato ad Arpocrate eretto durante il regno di Tolomeo IV.

Il tempio rimase in attività durante i secoli, essendo un importante luogo di pellegrinaggio, fino al 391 quando il patriarca cristiano di Alessandria, Teofilo, assediò la biblioteca a capo di una folla inferocita ed eccitata dal fanatismo religioso nell'ambito del confronto tra la comunità cristiana di Alessandria e i non cristiani. Il Serapeo fu demolito pietra per pietra e sui suoi resti venne edificata una chiesa dedicata a san Giovanni Battista, chiesa che esistette fino al X secolo.

Secondo la tradizione l'accesso al tempio avveniva attraverso una lunga gradinata. Le pareti esterne erano coperte di marmo e quelle interne di metalli preziosi. Nella sancta sanctorum del tempio era collocata la monumentale statua di Serapide.

Distruzione del Serapeo di Alessandria

Dopo l'emanazione dei decreti teodosiani che proibivano tutti i culti pagani e l'accesso ai templi, questi non potevano più essere utilizzati e finirono con l'andare in rovina o con l'essere riutilizzati per altre funzioni e a volte come chiese, provocando in alcuni casi disordini e ribellioni. Questi avvenimenti coinvolsero anche il Serapeo di Alessandria, che venne distrutto nel 391. Sulle precise modalità di questa distruzione le fonti di cui disponiamo non concordano in modo completo.

Lo storico cristiano Sozomeno, nella sua Storia ecclesiastica (scritta tra il 440-443), racconta che in seguito alla decisione imperiale di convertire un tempio pagano al culto cristiano scoppiarono nella città di Alessandria disordini armati da parte dei pagani, che arrivarono occupare il Serapeo e a torturare e uccidere cittadini cristiani. Terminata l'occupazione l'imperatore ordinò la distruzione del Serapeo, ma questo venne solo privato dei simboli pagani per poi essere trasformato in chiesa.

Il monaco e storico cristiano Rufino di Aquileia nella sua Storia ecclesiastica riporta una versione sostanzialmente analoga a quella di Sozomeno, tranne che per la circostanza che il Serapeo venne completamento distrutto e sulle sue rovine venne insediata una comunità di monaci provenienti dal deserto.

Una terza versione dei fatti che portarono alla distruzione del Serapeo di Alessandria riporta come Teofilo si trovasse asserragliato all'interno del tempio di Mitra. Durante alcuni lavori di scavo vennero alla luce dei teschi umani che furono portati come prova dei sacrifici umani perpetrati dai pagani. Offesi da questo atteggiamenti i non cristiani posero sotto assedio Teofilo dopodiché la storia prosegue come nella versione precedente.[1]

Accenni a questa vicenda si trovano anche negli scritti di Socrate scolastico (Storia Ecclesiastica, v,17).

Versioni alternative alle precedenti sono fornite da scrittori non cristiani come Eunapio, storico dell'ultimo periodo neoplatonico, il quale scrive che «senza una ragione plausibile, senza il minimo rumore di guerra, il tempio di Serapide venne distrutto. Le statue e le offerte votive furono rubate. Solo il pavimento del tempio non venne asportato, dato che le pietre erano troppo pesanti. E dopo quella distruzione si vantavano di aver distrutto gli dei [...] In seguito, introdussero in quei luoghi sacri i cosiddetti monaci, uomini nella forma ma porci nel vestire e nel mangiare».[2] In questi scritti la folla dei cristiani viene descritta utilizzare tattiche militari per giungere alla distruzione del Serapeo rubando tutto ciò che non viene distrutto. Scheletri umani di criminali e di schiavi, spacciati per i cristiani uccisi dai pagani, vengono posti nelle chiese e venerati come martiri.

Comunque la distruzione, intesa comunque come fine del suo utilizzo come luogo di culto di Sepaide, del Serapeo di Alessandria è stata vista dagli scrittori antichi e moderni come il culmine del movimento teso a sopprimere tutti i culti non cristiani nell'Egitto del V secolo.

Circa in questo periodo, il vescovo di Alessadria (Teofilo), al quale competeva il tempio di Dioniso, chiese ed ottenne dall'imperatore (Teodosio I) di convertire l'edificio in una chiesa. Le statue furono rimosse e le statue nascoste (adita) all'interno del tempio furono esposte alla vista di tutti. Come segno di disprezzo verso i misteri pagani organizzò una processione per mostrare questi oggetti. I falli (simboli rituali di Dioniso) e qualunque altro oggetto nascosto nel tempio che era o gli sembrava ridicolo lo espose pubblicamente.

I pagani, sorpresi dall'inaspettata esposizione, non potevano sopportare in silenzio ma cospirarono contro i cristiani. Uccisero molti cristiani, ne ferirono altri e si asserragliarono nel Serapeo, un tempio notevole per bellezza e vastità e che era collocato su un'altura. Lo trasformarono in una fortezza temporanea e vi portarono molti cristiani, che torturarono e costrinsero a offrire sacrifici. Coloro che si rifiutavano furono crocifissi, ebbero entrambe le gambe spezzate o furono messi a morte in maniera crudele. Dopo che la sedizione ebbe prevalso per qualche tempo i capi venne a ricordare alle persone (asserragliate) le leggi, invitandoli a deporre le armi e abbandonare il Serapeo. Venne poi anche Romano, il generale della legione in Egitto. Evagrio era il prefetto di Alessandria.

Vedendo che non ne ottenevano nulla, fecero conoscere l'accaduto all'imperatore. Coloro che si erano rinchiusi nel Serapeo prepararono intanto una tenace resistenza per paura della punizione che si aspettavano per le loro gesta audaci. Erano istigati da un tale Olimpio, che si dichiarava filosofo, il quale li esortava a morire piuttosto che rigettare la religione dei loro padri. Avvertendo che (i pagani) erano sconvolti dalla distruzione delle statue idolatre, assicurò loro che tale circostanza non doveva portarli a rinunciare alla loro religione, in quanto le statue erano composte di materiale corruttibile, erano solo pitture che col tempo sarebbero sparite. Al contrario, la forza dimorante in loro raggiungeva il cielo. Con queste esortazioni trattenne la moltitudine dei Greci (pagani) con lui nel Serapeo.

Quando l'imperatore (Teodosio) fu informato degli accadimenti, dichiarò che i cristiani che erano stati uccisi erano benedetti, poiché avevano conseguito l'onore del martirio e avevano sofferto difendendo la loro fede. Offrì il perdono a coloro che li avevano uccisi, nella speranza che con tale atto di clemenza fossero indotti ad abbracciare il cristianesimo, e ordinò la distruzione dei templi in Alessandria, causa della rivolta popolare.

Si dice poi che quando l'editto imperiale fu letto in pubblico i cristiani lanciarono grida di gioia, poiché l'imperatore aveva rinunciato all'odio contro ciò che avevano fatto i Greci (pagani). Le persone asserragliate nel Serapeo furono così scosse dall'udire le grida da essere indotti a fuggire. I cristiani occuparono immediatamente il luogo che posseggono da allora.

Sono stato informato che, nella notte precedente l'accaduto, Olimpio udì la voce di uno che cantava "Alleluia" nel Serapeo. Le porte furono aperte e tutto tacque. Non vedendo nessuno ma avendo udito la voce che cantava, capì immediatamente cosa questo significasse. Di nascosto lasciò il Serapeo e si imbarcò immediatamente per l'Italia. Si dice che quando il tempio stava per essere demolito, furono trovate alcune pietre sulle quali erano presenti caratteri geroglifici in forma di croce. Questi furono interpretati dai sapienti come segni della vita (cristiana) giungente (per i pagani). Questi indussero alla conversione molti dei Greci (pagani), poiché anche altre scritte furono trovate nello stesso santuario, contenenti profezie circa la distruzione del tempio."

Fu così che il Serapeo venne occupato e, dopo poco tempo, convertito in una chiesa dedicata all'imperatore Arcadio.

(Sozomeno, Historia Ecclesiatica, 7,15 )Io credo che tutti abbiano sentito parlare del tempio di Serapide ad Alessandria, e che in molti lo conoscano. Il suo sito si elevava a un'altezza di cento gradini e anche più — non si trattava di un'altura naturale, ma integralmente costruita dall'uomo — e si estendeva da ogni lato in immense spianate che formavano quadrilateri. Fino al livello delle terrazze, gli edifici erano tutti a volta; provvisti di aperture che facevano entrare la luce dall'alto, essi erano composti di santuari segreti separati gli uni dagli altri, che servivano ai bisogni dei diversi riti e delle funzioni misteriose. Inoltre, nella parte superiore, tutto il perimetro esterno era scandito da esedre e da alloggi molto elevati in cui avevano l'abitudine di vivere insieme i guardiani delle porte o quelli che si chiamavano "puri", cioè coloro che si purificavano. Dopo questi edifici c'erano portici dagli ordini regolarmente disposti a quadrilatero, che circondavano tutto il perimetro interno. Al centro del complesso s'innalzava il tempio, elevato su colonne preziose, il cui esterno era sontuosamente e magnificamente costruito in marmo. In questo tempio, la statua di Serapide era così grande che il suo lato destro sfiorava un muro, il suo lato sinistro l'altro; questa statua straordinaria era fatta, si diceva, di ogni genere di legno e metallo. [...]

[...] Uno dei soldati, meglio protetto dalla fede che dalle armi, avendo afferrato un'ascia dalla doppia lama, si erge e colpisce con tutta la sua forza la mascella del vecchio (Serapide n.d.r.). Ripetendo il gesto più volte, taglia il genio di legno tarlato, annerito dal fumo; una volta abbattuto, quando fu attizzato il fuoco, esso bruciò come brucia la legna secca. Viene quindi tirata giù la testa strappata al collo; poi vengono squartati i piedi e le alte membra tagliate a colpi d'ascia e abbattute per mezzo di corde; quindi, in luoghi differenti, pezzo a pezzo, il vecchio rimbambito viene bruciato sotto gli occhi della sua adoratrice, Alessandria. Infine il tronco che ancora restava viene bruciato nell'anfiteatro. [...]

[...] Pezzo a pezzo l'edificio viene sbriciolato dai giusti (i cristiani n.d.r.) in nome del Signore Nostro Dio. Le colonne spezzate e le mura abbattute. L'oro, le tende e i marmi preziosi rimossi dalle empie pietre impregnate dal demonio. [...]

[...] Il tempio, i suoi sacerdoti e gli empi peccatori sono ora sconfitti e consegnati alle fiamme dell'inferno, in nome della fine della vana superstizione (il Paganesimo n.d.r.) e dell'antico demonio Serapide.(Rufino, Storia ecclesiastica, 2, 23)

Serapeo di Saqqara

Il Serapeo di Saqqara, una importante necropoli egizia situata presso Menphi, sorse sul complesso sepolcrale dei tori Api, ritenuti la manifestazione vivente del dio Ptah. Le più antiche sepolture dei tori sacri, imbalsamati e chiusi nei sarcofaghi, risalgono al regno di Amenofi III.

Nel XIII secolo a.C. Khaemuaset, figlio di Ramesse II, fece scavare nella montagna una galleria, sui cui lati vennero ricavate delle nicchie dove vennero alloggiati i sarcofaghi dei tori. Una seconda galleria, lunga 350 m., alta 5 m. e larga 3 m., fu fatta costruire da Psammetico I ed in seguito utilizzata dai Tolomei.

Il viale delle 600 sfingi che collegava il sito alla città fu probabilmente opera di Nectanebo I.

La scoperta del Serapeo è dovuta a Auguste Mariette che scavò la maggior parte del complesso. Purtroppo le sue note di scavo sono andate perdute e questo ha limitato l'utilità delle sepolture per stabilire una cronologia della storia egizia. Il problema consiste nella circostanza che dal regno di Ramesse XI al 23° anno di regno di Osorkon II, un periodo valutato in circa 250 anni, si conoscono solamente nove sepolture di tori, numero questo che include anche tre sepolture attualmente non note ma attestate da Mariette che disse di averle rilevate in una sala sotterranea troppo instabile per poter essere scavata. Gli egittologi ritengono che avrebbero dovuto esservi un maggior numero di sepolture di tori, nel periodo considerato, in quanto la vita media di un toro era di 25-28 anni, se non moriva prima, e quattro sepolture attribuite da Mariette al regno dei Ranmesse XI sono state retrodatate. Questa ha creato un vuoto di circa 130 anni che gli studiosi hanno cercato di colmare in vari modi. Secondo alcuni si deve rivedere tutta la cronologia della XX dinastia con uno spostamento in avanti delle date secondo altri studiosi esistono ulteriori sepolture di tori Api che non sono ancora state scoperte.

Serapeo di Canopo

Un altro tempio era situato a Canopo, nel delta del Nilo, vicino ad Alessandria. Questo santuario, dedicato a Iside ed al suo consorte Serapide, divenne uno dei maggiori centri religiosi dell'Egitto tolemaico e romano. Le sue celebrazioni ed i suoi riti divennero così popolari che il tempio stesso divenne il modello di tempio egizio diffuso in tutto l'impero romano.

In questo modello un temenos (cortile sacro) racchiude il tempio dedicato agli dei che si trova collocato dopo un propileo (cortile colonnato). Cappelle dedicate e divinità meno universali del pantheon egizio-ellenistico si trovano all'interno del temenos. Queste includono quelle dedicate ad Anubi, ad Ermete Trismegisto (la divinità nata dal sincretismo tra Ermete e Thot), Arpocrate ed altri. Il complesso era associato ad un bacino che rappresentava l'annuale inondazione del Nilo. Anche in altri templi dedicati agli dei egizi in epoca romana, come ad esempio quello di Delos era spesso presente un bacino centrale che forniva l'acqua utilizzata nei riti di Iside.

Serapei in Italia

Serapei nell'antica Roma

In epoca ellenistico-romana il culto di Serapide, strettamente connesso a quello di Iside, assunse una accentuata connotazione misterica e conobbe una grande fortuna. Templi dedicati alla divinità egizia furono costruiti a partire dal I secolo a.C. a Roma e successivamente in varie parti dell'Impero Romano.

Serapeo nella III regione

La III regio della città di Roma, chiamata Isis et Serapis, deve il suo nome ad un santuario dedicato alle due divinità egizie. Il tempio, dedicato ad Iside, fu realizzato da Quinto Cecilio Metello nella prima metà del I secolo a.C. per celebrare la vittoria paterna contro Giugurta.

Il complesso templare, di cui restano pochi avanzi delle sostruzioni, era anticamente disposto su terrazze. In età flavia il tempio fu riedificato e Serapide fu associato al culto di Iside. La struttura venne smantellata verso il VI secolo.

Serapeo campense

Nel Campo Marzio sorgeva il tempio egizio più grande di Roma, l'Iseo e Serapeo campense, costruito nel 43 a.C..[3]

Il santuario, lungo 240 m e largo 60, era articolato in tre parti: al centro vi era un'area rettangolare, alla quale si accedeva tramite archi monumentali; seguiva una piazza scoperta ornata da obelischi e sfingi, nel centro della quale sorgeva il tempio isiaco; un'esedra semicircolare con abside ospitava presumibilmente il Serapeo.

L'edificio fu distrutto da un incendio nell'80[4] e ricostruito da Domiziano;[5] modifiche successive furono attuate da Adriano, mentre ad età severiana risale il restauro di gran parte delle strutture. La sopravvivenza del santuario è attestata fino al V secolo.

Tra gli obelischi che ornavano il complesso sono ancora visibili quello del Pantheon, quello della Minerva e quello di Dogali.

Sarebbe da porre in connessione con il santuario la statua di Iside Sothis, collocata davanti alla chiesa di San Marco e nota come "Madama Lucrezia".

Serapeo del Quirinale

Sul Quirinale sorgeva un altro grande Serapeo, i cui avanzi sono tuttora visibili nei Giardini Colonna. Il santuario, dedicato da Caracalla,[6] si sviluppava su un'area di 135 m per 100 m ed era articolato in due parti: un lungo cortile colonnato dava adito al santuario vero e proprio, decorato con statue ed obelischi. Riferibili al complesso templare sono le statue del Nilo e del Tevere, collocate da Michelangelo davanti al Palazzo Senatorio.

Serapeo di Villa Adriana

L'imperatore romano Adriano fece riprodurre una struttura simile al Serapeo di Canopo nella sua villa a Tivoli. Una vasca di 119 metri per 18 che rappresentava un canale circondato da un portico con statue conduceva al Serapeo.

Protetto da una monumentale semicupola rivestita di mosaico, il santuario era composto da una parte pubblica, destinata a banchetti e feste con giochi d'acqua, e da numerose parti private sotterranee dedicate al culto di Serapide come divinità ctonia.

Il tempio aveva l'aspetto di un ninfeo a forma di grotta, ornato da sculture egizie e statue che ricordavano Antinoo, il favorito dell'imperatore, annegato nel Nilo.

Per ricordare l'inaugurazione del suo tempio Adriano fece coniare monete che riportavano la sua effige insieme a quella divinità al di sopra di una pedana ove due colonne sorreggevano un canopo rotondo. In tale modo l'imperatore divenne synnaios, il compagno dell'ancestrale divinità del naos ed uguale beneficiario del culto di Serapide a Canopo.

Altri Serapei minori

- Serapeo di Pozzuoli, in realtà un mercato (macellum), che deve il suo nome al ritrovamento di una statuetta di Serapide.

- Serapeo di Ostia Antica, inaugurato nel 127, è un tempio tipicamente romano su podio con due colonne antistanti. Interessanti la dedica a Giove Serapide ed il mosaico dell'ingresso raffigurante il bue Apis. Da qui proviene una statuetta di Serapide che dovrebbe essere ispirata a quella realizzata da Briasside in Alessandria.

- Serapeo di Napoli. Si trovava davanti all'Antro di Mitra: vari autori ne testimoniano i resti nel Settecento ed Ottocento,ma oggi non ne rimane più nulla.

- Iseo di Industria, gli scavi della colonia romana di Industria (nel comune di Monteu da Po, vicino a Torino) hanno portato alla luce le fondamenta di un grande tempio sicuramente dedicato ad Iside ed avente una struttura quasi identica al Serapeo di Campo Marzio a Roma. Dallo stesso sito archeologico proverrebbe anche un un bronzetto raffigurante un toro (oggi conservato presso il Museo di Antichità di Torino).

Note

Bibliografia

Serapeo di Alessandria

- Mario Tosi. Dizionario enciclopedico delle Divinità dell'Antico Egitto. Volume II. Torino, ANANKE, 2006 - ISBN 8873251153

- Sozomeno, Historia Ecclesiatica

Serapeo di Saqqara

- Auguste Mariette, Le Sérapéum de Memphis, découvert et décrit, Paris, Gide, 1857

- Auguste Mariette, Le Sérapéum de Memphis, Paris, F. Vieweg, 1892

- Jean Vercoutter, Textes biographiques du Sérapéum de Memphis: Contribution à l'étude des stèles votives du Sérapéum, Paris, Librairie ancienne Honoré Champion, 1962

Serapei di Roma

- Filippo Coarelli, I monumenti dei culti orientali a Roma in La soteriologia dei culti orientali nell'Impero romano, 33-67. Leiden, Brill, 1982 - ISBN 9004065016

- Serena Ensoli. I santuari di Iside e Serapide a Roma e la resistenza pagana in età tardoantica in Aurea Roma, 273-282. Roma, L'Erma di Bretschneider, 2000 - ISBN 8882651266

Serapeo di Pozzuoli

- Charles Dubois. Cultes et dieux à Pouzzoles. Roma, 1902.

- Charles Dubois. Pouzzoles Antique. Parigi, 1907.

Serapeo di Napoli

- N.Carletti, Tipografia universale della città di Napoli, Napoli 1776.