Fusion (genere musicale)

| Fusion | |

|---|---|

| Origini stilistiche | Jazz Rock Funk Blues Musica psichedelica |

| Origini culturali | Stati Uniti d'America, fine anni sessanta |

| Strumenti tipici | chitarra elettrica, sintetizzatore, Fender Rhodes, tastiera, batteria, basso, sassofono, tromba, trombone, clarinetto, contrabbasso, sequencer, voce |

| Popolarità | alta[1] |

| Sottogeneri | |

| Smooth jazz - Crossover jazz | |

| Generi derivati | |

| Nu jazz | |

| Generi correlati | |

| Latin jazz - Soul jazz - Jazz-funk | |

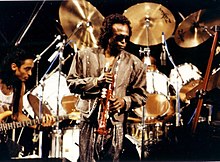

La fusion o jazz fusion è un genere musicale, emerso tra la fine degli anni sessanta e primi settanta, che combina tra loro generi diversi. Lo stile, che si identificava originariamente con la prima ondata di artisti jazz rock o rock jazz, ha assorbito nel tempo influenze da più repertori musicali quali il funk e la psichedelia, e talvolta alcune espressioni di musica etnica e tradizionale, come quelle latina e orientale.[2][3][4] Tra i maggiori esponenti della corrente vi sono Miles Davis, Chick Corea, Weather Report, Frank Zappa, Herbie Hancock, Joe Zawinul, Wayne Shorter, John McLaughlin, Lenny White, Al Di Meola, Pat Metheny e Allan Holdsworth.[1]

Descrizione

[modifica | modifica wikitesto]

Lo stile fonde stilemi tipici del jazz, tra cui l'improvvisazione e il virtuosismo, a una strumentazione tipicamente rock dove gli strumenti elettrici, le tastiere e la strumentazione elettronica in generale hanno un ruolo predominante nel determinare il suono.[1][5] Altri aspetti importanti del genere fusion sono la ricerca sonora[1] e la contaminazione, che avviene anche a livello stilistico, sia nell'accompagnamento, dove linee tipicamente funk tendono a sostituirsi ai più tradizionali accompagnamenti jazz, sia, più in generale, nella struttura del pezzo.[1]

Storia

[modifica | modifica wikitesto]Origini

[modifica | modifica wikitesto]

La parola "fusion" comparve per la prima volta alla fine degli anni cinquanta per definire la Third Stream Music di Gunther Schuller, una miscela di musica contemporanea e jazz.[2] Tuttavia, il genere fusion vero e proprio ebbe origine soltanto un decennio più tardi. Secondo quanto riporta Vincenzo Caporaletti nel suo Il jazz-rock europeo:

«L'esigenza di un nuovo tipo di autenticità artistica dal secondo dopoguerra ha prodotto nel jazz l'emergere di nuovi ruoli, radicati in un profondo engagement politico o spirituale, volto a conferire alla musica una specifica qualità sciamanica di rivelazione del reale. La figura di John Coltrane è in questo senso fortemente emblematica. »

Da parte della tradizione originatasi dal rock and roll, ciò significava attingere a nuovi livelli di responsabilità etica ed estetica, attraverso il primo inequivocabile manifestarsi di fenomeni destabilizzanti fra questi un virtuosismo sino ad allora inedito, con l’utilizzo di lunghe improvvisazioni strumentali, principalmente con la chitarra elettrica (in Gran Bretagna i Cream di Eric Clapton, negli USA Jimi Hendrix, Frank Zappa, i Grateful Dead di Jerry Garcia) e la ricerca di una funzione trascendente e conoscitiva del messaggio artistico anche mediante stati di coscienza artificialmente alterati[6].

Tra gli album che maggiormente hanno contribuito alla nascita della fusion vi sono Extrapolation (1969) di John McLaughlin[7] e, secondo un'opinione condivisa da molti, Bitches Brew (1970) di Miles Davis, contaminato dalle sonorità elettriche di Are You Experienced di Hendrix (1967) e nel quale fanno capolino le tecniche di post-produzione del rock, come, ad esempio, la sovraincisione e il loop.[8][9]

Gli artisti che parteciparono alle session di Bitches Brew, ovvero Joe Zawinul, Chick Corea, Wayne Shorter, John McLaughlin e Lenny White, divennero dei nomi di punta del genere al pari delle loro formazioni. Zawinful e Shorter fondarono i Weather Report, tra i gruppi di maggiore successo del genere, Corea e White i Return to Forever, mentre McLaughlin inaugurò la Mahavishnu Orchestra e gli Shakti, che hanno un sound dallo spiccato misticismo.[1]

Popolarità

[modifica | modifica wikitesto]

A metà degli anni settanta il genere, ancora in forma prevalente di jazz rock, raggiunse una maturità e diffusione ormai planetaria: accanto ai principali esponenti della stilistica d'oltre oceano spiccano anche musicisti europei quali il violinista francese Jean Luc Ponty (in realtà di formazione davisiana), il suo connazionale e batterista Pierre Moerlen (Pierre Moerlen's Gong), gli inglesi ex canterburiani Soft Machine e i giapponesi Casiopea; in questa fase di transito, iniziano a farsi strada artisti che, intuendo le potenzialità commerciali del genere, propongono composizioni via via più semplici o quanto meno più orecchiabili, in grado di arrivare anche ad un pubblico non necessariamente di estrazione jazz.[8]

Altri artisti degni di nota sono il virtuoso del basso Jaco Pastorius, Al Di Meola che la rivista Guitar Player elesse "miglior chitarrista di sempre" per cinque anni consecutivi, Tony Williams e Allan Holdsworth.[1] Il chitarrista californiano Lee Ritenour, i Crusaders, il tastierista brasiliano Eumir Deodato e lo statunitense Jeff Lorber influenzeranno ulteriormente lo scenario futuro. Anche il cantante italo canadese Gino Vannelli e il celebre chitarrista Carlos Santana con alcuni suoi lavori contribuiranno non poco alla diffusione della fusion tra il grande pubblico.[8]

È piuttosto esiguo il numero dei gruppi fusion che sono riusciti a entrare in classifica. Tra questi vi sono, oltre ai Weather Report, che hanno pubblicato diversi successi come Heavy Weather (1977), Mr. Gone (1978) e Night Passage,[1] Herbie Hancock, che, dopo aver esplorato territori jazz-funk nei primi anni settanta, licenziò Headhunters (1973), l'album jazz più venduto fino a quel momento[3][10] e George Benson, che rappresenta il lato più "commerciale" del genere.[2][11]

Negli anni ottanta si assistette all'esplosione del genere,[2] che divenne la maniera standard di suonare musica jazz elettrica/elettronica.[2] In questo periodo la stilistica era rappresentata da artisti come Corea, Holdsworth, Gary Willis, Metheny, Michael Brecker e John Scofield tra gli altri.[1][2] Nel frattempo, nacque la GRP Records, casa discografica newyorkese che ben presto divenne un punto di riferimento per gli artisti fusion in circolazione.[12]

Secondo Caporaletti:

«Il vasto movimento di confluenza stilistica che, a partire dall’ultimo terzo degli anni Sessanta, ha determinato la sovrapposizione delle tradizioni jazz e rock è una delle più genuine espressioni di una nuova sensibilità all'origine dei profondi mutamenti antropologici, sociali e politici che hanno investito in quel periodo la società, non solo occidentale.»

Sottogeneri

[modifica | modifica wikitesto]Jazz funk

[modifica | modifica wikitesto]Il genere fusion è più volte entrato in contatto con il genere jazz funk, che si caratterizza per le influenze soul. Tuttavia, a differenza del soul jazz, presenta ritmi più scanditi.[13]

Jazz metal

[modifica | modifica wikitesto]Esistono dei gruppi heavy metal che hanno flirtato con il genere jazz, come confermano Animals as Leaders e i Panzerballett.[14]

Pop-jazz

[modifica | modifica wikitesto]Il jazz pop è una tipologia di fusion più melodica e meno improvvisata.[15][16]

Rock latino

[modifica | modifica wikitesto]Strettamente correlato al genere fusion è quel rock, nato durante la fine degli anni sessanta, che risente gli influssi della musica latinoamericana.[3] Tra gli esponenti del rock latino vi sono Carlos Santana, i Los Lobos e i Maná.

Smooth jazz

[modifica | modifica wikitesto]Lo smooth jazz nasce come costola della fusion. Fa maggiore affidamento sui ritmi e presenta sonorità più pulite.[17]

Soul jazz

[modifica | modifica wikitesto]Analogamente al funk jazz, il soul jazz getta le sue radici nel soul/R&B anni sessanta. Tuttavia presenta sonorità più distese e ritmi meno marcati.[13]

World fusion

[modifica | modifica wikitesto]La world fusion è quella contaminata dalla musica del terzo mondo oltre che dal jazz e il rock. Tra i primi a fondere il jazz con la musica etnica si possono annoverare alcuni lavori degli anni cinquanta e sessanta di artisti come Sun Ra, Dizzy Gillespie; negli anni settanta il discorso venne ripreso da John McLaughlin, che ricercò nuove sonorità in India. Degni di nota sono anche diverse pubblicazioni di Don Cherry, Keith Jarrett e Don Ellis.[18]

Il termine world fusion music è stato coniato nel 1978 dalla band Ancient Future per definire il loro nuovo stile di musica.[19] Affini alla world fusion sono il worldbeat e l'ethno-jazz. I Doors furono uno dei primi gruppi a mescolare nella loro musica gli stilemi ritmici delle percussioni caraibiche con il jazz e il rock. Esempio notevole è il loro brano "Break on Through (To the other side)".[20]

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c d e f g h i (EN) Paul Du Noyer, Music, Ted Smart, 2003, pp. 142-3.

- ^ a b c d e f Paolo Prati, Dizionario di pop&rock, Antonio Vallardi, 1996, "fusion".

- ^ a b c Claudio Quarantotto, Dizionario della musica pop & rock, Tascabili Economici Newton, 1994, p. 36.

- ^ Libro Metal, Rock, and Jazz di Harris M. Berger

- ^ (EN) jazz-rock, su britannica.com. URL consultato l'11 marzo 2024.

- ^ a b c Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, su treccani.it. URL consultato il 28 gennaio 2023.

- ^ (EN) 'It sounded like the future': behind Miles Davis's greatest album, su theguardian.com. URL consultato l'11 marzo 2024.

- ^ a b c (EN) Jazz Fusion, su timeline.carnegiehall.org. URL consultato l'11 marzo 2024.

- ^ Vincenzo Martorella, Storia della fusion - dal jazz-rock alla New Age : guida ragionata a una musica "inqualificabile", Castelvecchi, 1998, p. 38.

- ^ (EN) Herbie Hancock, su scaruffi.com. URL consultato il 12 marzo 2024.

- ^ (EN) George Benson, su scaruffi.com. URL consultato il 12 marzo 2024.

- ^ (EN) Jazz, in Billboard, 28 giugno 1986.

- ^ a b (EN) Ja--Funk, su allmusic.com. URL consultato l'11 marzo 2024.

- ^ (EN) Panzerballett Biography, su allmusic.com. URL consultato l'11 marzo 2024.

- ^ (EN) Pop-Jazz, su us.napster.com. URL consultato l'11 marzo 2024.

- ^ (EN) Jazz-Pop Music Genre Overview, su allmusic.com. URL consultato l'11 marzo 2024.

- ^ (EN) Smooth Jazz Music Style Overview, su allmusic.com. URL consultato l'11 marzo 2024.

- ^ Explore: World Fusion | AllMusic

- ^ Stephen Hill, Guide to C.T.I.S. Music, San Francisco, Hearts of Space Press, 1981, p. 36.

- ^ Stephen Hill, Guide to C.T.I.S. Music, San Francisco, Hearts of Space Press, 1981, p. 37.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- Julie Coryell e Laura Friedman, Jazz Rock Fusion " The People, The Music ", Ed. Hal Leonard. ISBN 0-440-54409-2

- Birds of Fire: Jazz, Rock, Funk, and the Creation of Fusion (Refiguring American Music), Fellezs, Kevin; Ronald Radano, Josh Kun, Duke University Press Books, 2011, ISBN 978-0-8223-5047-7

- R. Unterberger, Unknown Legends of Rock 'n' Roll: Psychedelic Unknowns, Mad Geniuses, Punk Pioneers, Lo-fi Mavericks & More, Backbeat Books, 1998, ISBN 978-0-87930-534-5

- Jazz Rock A History, Stuart Nicholson, Éd. Canongate

- Jazz Hot Encyclopédie " Fusion ", Guy Reynard, Éd. de L'instant

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla fusion

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla fusion

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Al Garcia. «A History of Jazz-Rock Fusion» dal sito liraproductions.com